|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7

2 五・五・三の時代

大正十年のワシントン海軍軍縮条約では、アメリカの狡猾な計算法により米・英の主力艦現有勢力は五〇万トン、日本は三〇万トン、フランスとイタリアは一〇万トン強と決定されてしまった。

そのうえ彼らは、竣工した「陸奥」を未成艦とみなし、廃艦させるべく日本に圧力をかけてきた。

その理由は条約交渉当時、四〇センチ砲搭載戦艦は日本の「長門」「陸奥」、それにアメリカの「メリーランド」の三隻だけだった。

これでは、せっかく、日本を対米六割の劣勢海軍に押えこんでも、主力艦の質の面では、アメリカが劣勢になってしまう。

そこで「陸奥」の艦内工事の一部が未完成であることに目をつけ、「陸奥」を廃艦に追いこもうと日本に厳しく迫ったのである。

|

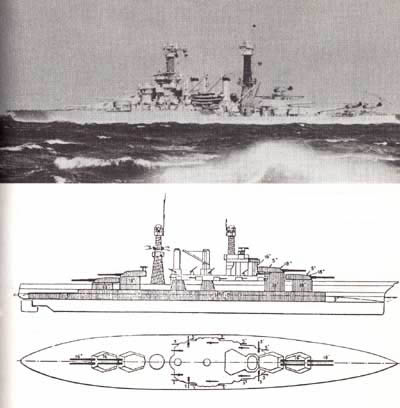

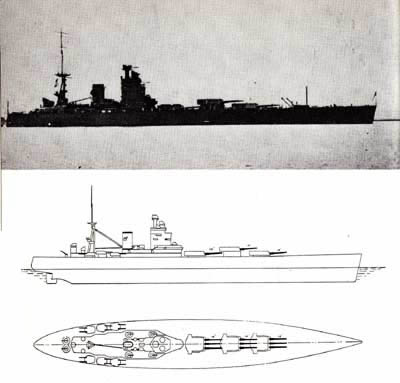

英国の40センチ砲搭載戦艦「ネルソン」型

(図はブラッセイ海軍年鑑より)

|

米国の40センチ砲搭載戦鑑「コロラド」型

|

2 ポスト・ウォー型戦艦 top

大正八年にドイツが降伏し、世界には平和がよみがえった。

だが一方では、すでに新しい戦争の準備が始まっていた。

まず、大戦中の大正五年に、アメリカ海軍が戦艦一〇隻、巡洋戦艦六隻からなる艦隊の建設を発表し、計画に基く各艦を、次々と起工した。

それは、次の一六隻であった。

戦艦「コロラド」型 四隻 三万二五〇〇トン 二万八九〇○馬力 二一ノット 四〇センチ砲八門

戦艦「インディアナ」型 六隻 四万二五〇〇トン 二三ノット 四〇センチ砲一二門

巡洋戦艦「レキシントン」型 六隻 四万三五〇〇トン 一八万馬力 三二・二五ノット 舷側装甲七インチ 五〇口径四〇センチ砲 八門

ところが、それから五年、大正十年になっても、これらの一六隻の建艦は、予定通り進んでいかなかった。

そのためのあせりからいらだっているアメリカ海軍に、各国に派遣している諜報員から、大変な情報が入ってきた。

フランスとイタリアで建造中の主力艦は、アメリカの一六隻と同じ第一次大戦型だが、イギリスと日本で建造中のものは、ポスト・ウォー型の新式強力な主力艦であるというのだ。

では、フランスから調べてみよう。

戦艦「リオン」型 二万九六〇〇トン 四万馬力 二三ノット 三四センチ砲一六門

つぎはイタリアである。

戦艦「カラッチョロ」型 二万九二六〇トン 一○万五〇〇〇馬力 二八ノット 三八センチ砲一二門

では問題のイギリスは、どうであろうか。

戦艦 新「フット」型 四隻

四万六六〇〇トン 一六万馬力 三二ノット 舷側装甲一四〜一六インチ 四〇センチ砲 九門

そして、アメリカ最大の関心事、仮想敵国日本の新艦は、どうだろうか。

戦艦「土佐」型 二隻

三万八五〇〇トン 九万一〇〇〇馬力 二六・五ノット 舷側装甲一〇〜一一インチ 四〇センチ砲一〇門

巡洋戦艦「天城」型 六隻 四万トン 一三万一二〇〇馬力 三〇ノット 舷側装甲一〇インチ 四〇センチ砲 一〇門

この数値を見てもわかるように、イギリスや日本が建造しているポスト・ウォー型の主力艦は、アメリカが建造中の一六隻の主力艦にくらべると、攻撃力、速力、防禦力、およびそれらの総合戦力において、一まわりも二まわりも強力な近代型主力艦である。

そのうえ、恐るべきことに、アメリカが大正十年中に一隻、そして十一年中に、うまくいって二隻程度、さらにこれから数年にわたり合計一六隻の旧式化した大戦型主力艦を竣工させてゆかねばならないというのに、日本は大正十年中には「長門」「陸奥」の第一次大戦型主力艦の建造を終わり、大正十一年からは毎年二隻ずつ、さらにその二、三年後には毎年四隻ずつ、そして大正十六年までには、合計一四隻のポスト・ウォー型主力艦の建造を終えてしまう態勢をとっている。

現にポスト・ウォー型の第一陣、「加賀」「土佐」の二隻は進水まぢかであり、第二陣の「天城」以下四隻は建造を始めている。

さらに第三陣の「紀伊」以下も、大正十年から十一年にかけて起工しようとしていた。

もし、このまま推移すれば、アメリカ海軍が戦わずして日本海軍に敗れ去ることは、明らかである。

「なにも藤本たちのように、本当の戦争にそなえて軍艦を建造しておくことは、ないのだ。

巨大で立派な軍艦を、秘密に建造しておけばよい。

大戦艦の存在を知れば、アメリカは、日本との戦争をあきらめるにちがいない」 |

という、わかったようでわからない論理が、堂々と海軍部内でまかりとおった。

その源流は、このワシントン会議の裏面事情から発していたのではないだろうか。

そして、支那事変前後の時代からミットウェイ海戦で敗北するまでの、日本海軍主脳部の一部に、この思想がひそんでいたとも言えよう。

4 山本開蔵の先見性 top

敗北までの日本の社会は、徹底した縦割り組織であった。

国家機構の一員である海軍とて、しょせん、官僚組織である他の官庁と同じように、厳しい封建制が最後まで残っていた。

従って、軍艦のデザインには技術本部、つまり後の艦政本部の第三部計画主任の思想が、最も大きく影響してくる。

当時の計画主任・山本開蔵は、その点、まれに見る逸材であった。

軍艦のデザインは、技術的見地からではなく、国家国防の大方針に沿ったものでなければならないことを熟知していた。

彼は戦艦、巡洋戦艦、大巡洋艦、中巡洋艦、大型および中型駆逐艦に潜水艦という、バランスのとれた艦隊補充計画のもとで、常識をこえた規格統一をもって、計画通りの順調な建艦の達成に努力し、着実にその成果を上げた。

しかし、この時代、潜水艦の建造は他の主任の担当であった。

そして、潜水艦という艦種が、新しい兵器であるがゆえに、なかなかその技術担当部門が明らかにならず、大して大きさの変わらない一〇〇隻ほどの潜水艦を建造するのに、S型、海中型、F型、L型、海大型、巡潜型、特中型、機雷潜型と、それぞれの改良型を含め、三、四隻ずつ約二〇種もの艦型を生み出す、という不手際ぶりであった。

せっかく旧ドイツ海軍の技術陣を招いても、建艦技術のみを学び、Uボート大量建造の艦政を学ぼうとはしなかったため、太平洋戦争でも米海軍の潜水艦量産に不覚をとってしまっている。

その点、山本は、じつに立派な艦政を行なった。

明治四十年から大正四年までは、日露戦争後の新技術を、次々と採用して、毎年、少数の駆逐艦を実験的に建造した。

そして、それらの試作軍艦の実用性が明らかになるとともに、大正二年から量産の準備を始めたが、今日の「ロッキード事件」にも比すべき「ジーメンス事件」という海軍収賄事件が発生したため、大正四年までは大量建造に着手できなかった。

ところが、第一次大戦により海軍拡張が始まり、ジュットランド海戦というイギリスとドイツの大艦隊同士の世紀の大海戦が起こると、すばやくその戦訓を採り入れ、建造計画を変更して、新型軍艦の大量建造に乗り出した。

まず、駆逐艦では船体を大型、中型の二種に限定し、大砲や発射管、探照灯などの兵器は、一切共通のものを使用した。

違っているのは、搭載している数だけ、という徹底ぶりで、大中あわせて三六隻を急造した。

「峯風」型、「菊」型である。

巡洋艦も、同じことである。旧計画では、三五〇〇トン型と七二〇〇トン型、新計画でも四一五〇トン型と八〇〇〇トン型の大小二種であり、特に軍令部からは、ハワイやシンガポールまで直接に偵察に行ける、大型巡洋艦の建造要請があったのを頑としておさえ、五五〇〇トン型の中型巡洋艦一種にしぼり、まず「球摩」型五隻、「長良」型八隻、「川内」型三隻の計一六隻を建造した。

戦艦と巡洋戦艦の建造は、もっと徹底していた。

着工直前の「長門」「陸奥」は、高速化という小改正にとどめたが、第二陣の「加賀」「土佐」では、前述のように完全な近代化戦艦、ポスト・ウォー型に、根本から設計変更してしまった。

|

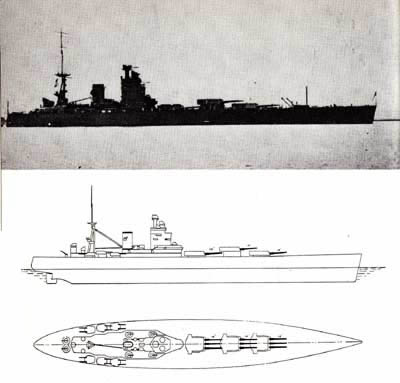

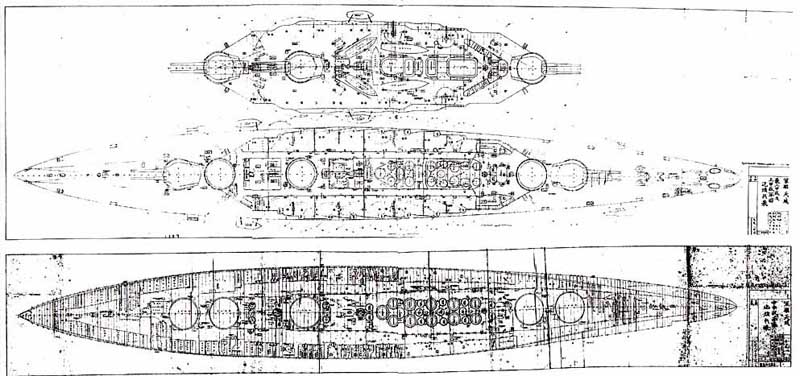

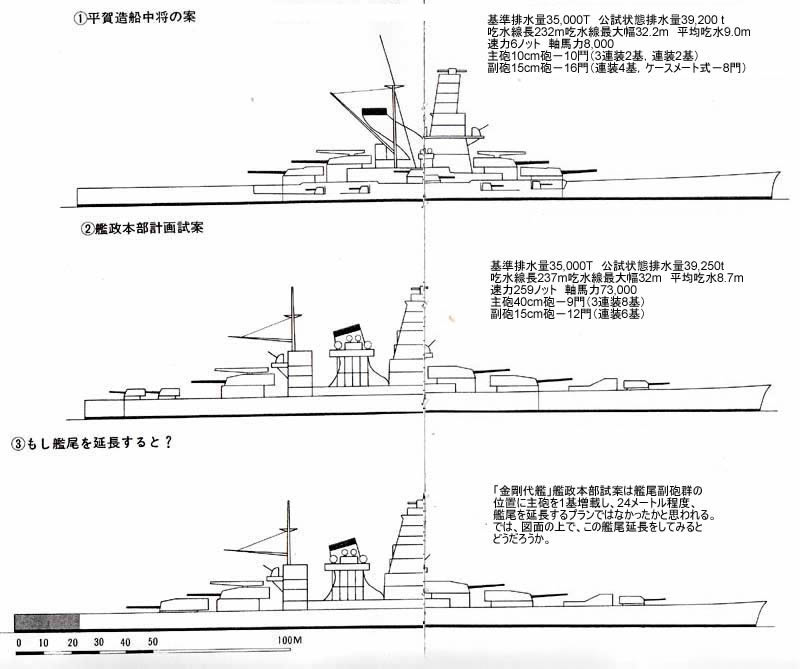

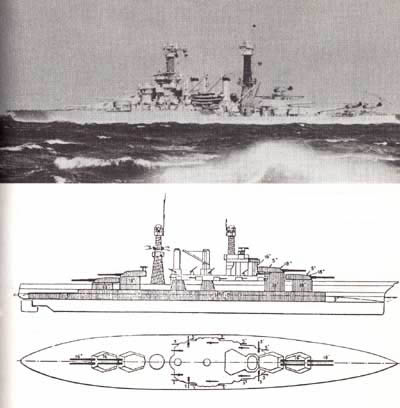

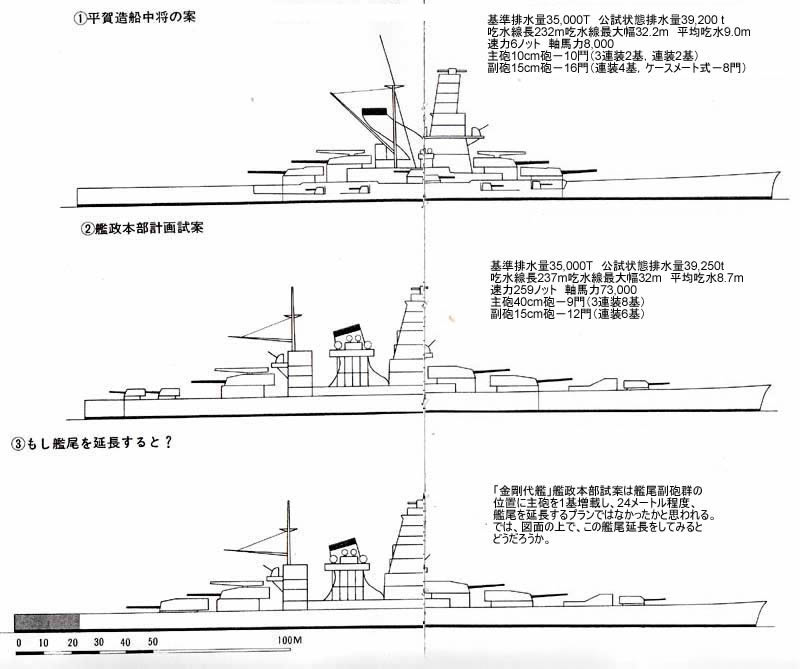

ワシントン会議開催をアメリカに決意させた日本の高速戦艦「天城」型の現存する唯一の公式図面

(大正10年8月作図の96分の1平面図より)。右下図は最大中央横断図

|

さらに第三陣以下の戦艦、巡洋戦艦では、両者の特徴を統合し、高速戦艦とも呼ぶべき新艦種を創造したのである。

アメリカにワシントン会議を思いつかせたのも、それはまさに、この山本開蔵の創造した高速戦艦「天城」型であった。

彼は、巡洋戦艦「天城」型四隻、戦艦「紀伊」型四隻を、それぞれ全く同じ同型艦として、しかも、三年間くらいの短期間に建造してしまう考えであった。

大正十年五月三十一日、「天城」型四番艦「愛宕」の建造訓令にあたり「本予定概括表(工事予定)は、契約上の引き渡し期限に比し一年二ヵ月繰り上げ、巡洋戦艦の二ヵ年建造を企画したものである。

戦艦『加賀』の建造現状より可能性は大である」として、大正十年十月起工、大正十二年十月竣工引き渡しを命じている。

この時代、イギリスのような造船の先進国でも、戦艦の建造には三、四年を必要としたことを考えると、まさに驚くべき着想であった。 |

|

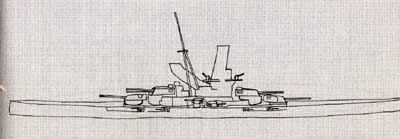

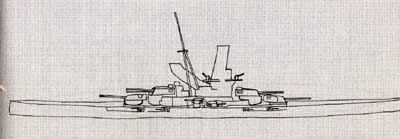

この過程で平賀が、連装、三連装砲塔混載による「加賀」型のデザインを強力に希望した。

実は山本は、自らは重要ポイントのチェックのみにとどめ、権限の大幅委譲を行ない、部下の設計主任・平賀の才能を、充分に活用したのである。

だが、山本は砲塔量産の効果を考え、平賀の混用案をキッパリと退けた。

平賀の当時の職名が、設計主任という名称であったことや、設計上の実務の大半を彼がこなしたため、八・八・八艦隊の諸艦は、平賀が設計したという、誤った話が伝わり出した。 |

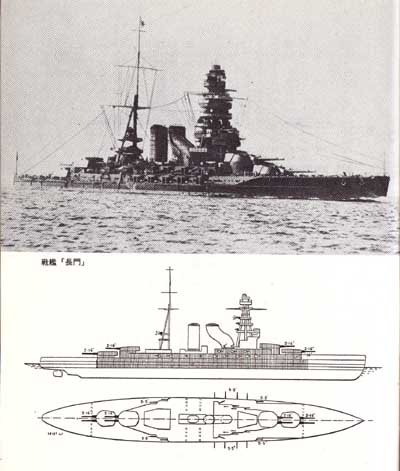

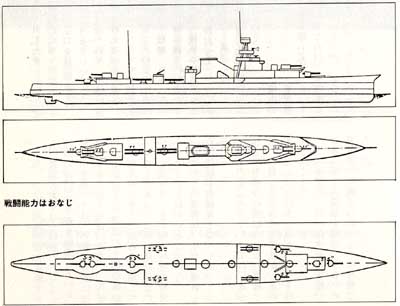

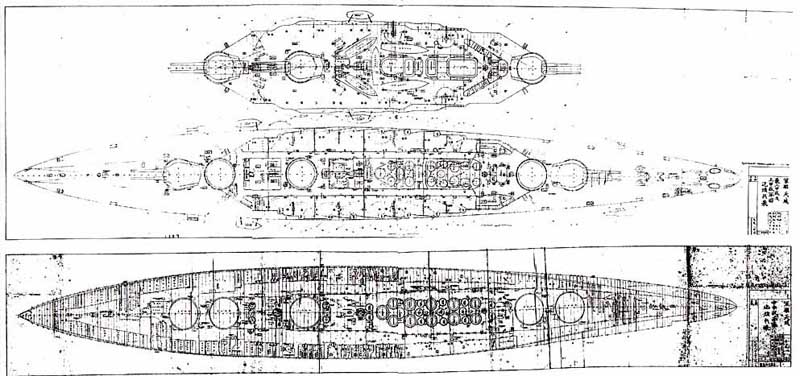

戦艦「加賀」外形図:平賀譲の設計案。

連装・三連装砲塔の混積が特徴だが、不採用になった

|

特に「長門」「陸奥」では、デザインのデゴアール、たとえば有名な六脚式の前檣楼(しょうろう)など、平賀のアイディアになるものが多い。

そのため、あたかも軍艦の価値を左右する、重要な基本設計も、平賀の手に成ったという誤解が起こったものであろう。

山本開蔵は、自らの功績については口をとざし、その余生を沈黙をもってとおし、高僧のごとき生活を送ったために、この誤解が根づいてしまったらしい。

5 平賀デザインの時代 top

大正九年十二月、山本開蔵は第三部長に昇格、平賀譲が計画主任の後任となり、藤本喜久雄がイギリス留学から帰ってきた。

後年の史家の目で大正十年を見ると、もう一年か二年、山本開蔵の同型艦量産方式を続けていれば、一隻ずつの軍艦の建造単価もどんどん下がり、財政負担の減少と建造期間の短縮ができたのにと思うのだが、どういうわけか平賀は、すべての軍艦の船体寸法を少しずつ変更している。

寸法の上では、わずか二五センチの船体幅の増加であっても、線図をはじめ一切の図面の書きなおしから、現場で工作に使用する治具・工具のすべてを変更しなければならないから、それは大変な手間と出費を必要とする。

山本開蔵のもとで鍛えられたにもかかわらず、平賀には艦政に対する配慮は少なかったようだ。

後年、彼を知る人の話を総合すると、非常な勉強家であり、内外のデータをよく収集整理して、軍艦のデザインの細部にわたり通じていたという。専門技術一本の根っからの技術者であったらしい。

史実にもどってみよう。

大正十年設計艦は、すべて、なんらかの理由により、艦型が変更されている。

戦艦「紀伊」型は「巡洋戦艦と戦艦は、防禦力で差がつくべきである」という理由で、舷側装甲を一〇インチから一一・五インチに増加している。なお、この改正で三〇〇〇トン程度の巡洋艦一隻分の予算がなくなってしまった。

中型巡洋艦では、石油節約の国策上の理由からとして、重油専焼缶の一部を重油・石炭混焼缶に、三本煙突型を四本煙突型に変更した。

このため、砲側の一〇発前後の弾丸を打ち終わると、弾火薬庫からの弾薬の補充が続かず、連続して射撃することができなかった。

これは、軍艦としては致命的な欠陥である。

さらに二万トン型巡洋艦という、ワシントン条約の制限ギリギリの「妙高」型では、魚雷兵装を全廃してしまった。

封建的縦割り制度のもとで、水雷関係者にとって兵装全廃は、廃業を迫られたにも等しい。

ワシントン会議の結果、造船技術者の人員整理を終えた山本開蔵は、建艦の細部にわたり多くの着想を生み出した。

しかし、その面では優れた技術者ではあったが、自説への固執が強く、また艦政面での配慮のない平賀に対する、技術本部内外からの非難の声をおさめることができず、ついにイギリス派遣を理由に平賀を左遷、後事を若き藤本に託して、自らも海軍を退いた。

6 藤本の新着想 top

世間では、巡洋艦「夕張」は、平賀の主張を試みるための、実験艦としか考えられていないが、「夕張」の試作には、藤本のアイディアが二点含まれていた。

その一つは、間接防禦の実験である。

普通の軍艦は、舷側の一番外側に、厚い装甲鈑を装備している。

だが「夕張」では、外側の外板にはそのままの船体用鋼材を用い、内側の水密区画と機関室の中間の隔壁に、装甲鈑に準じた鋼板を使用していることである。

これは着発信管のついた砲弾を、まず薄い外板で爆発させることをねらいとしていた。

藤本のこの着想は、やがて徹底した間接防禦の研究となって実ってくる。

藤本の第二のアイディアは、底が浅く水中部分の横幅の広い軍艦では、傾斜した時の復原性が、極めてよいことに気づいて、これを採用したことだ。

この着想は、同一排水量の軍艦では水上部分の重量を増加できるため重兵装の軍艦を設計するのに有利であった。

平賀失脚後の日本海軍は、この藤本船型により、次々と重兵装の軍艦を建造していった。

ところが、藤本船型には、後側方から強い大波を受けると急に安定がくずれ、艦が転覆するという、計算外の弱点があった。

だが、この盲点は昭和九年の「友鶴」転覆事件まで発見されなかった。

これについては後述することにして、ここでは、この船型の特徴に触れるにとどめる。

水中の最大幅を、吃水で割った数値を並べてみる。

巡洋艦「天龍」 三・一二

「球磨」 二・九五

「夕張」 三・三六(藤本案)

「古鷹」 二・八四(平賀案)

「妙高」 二・九四(平賀案)

「妙高」 三・四〇(藤本改設)

「愛宕」 三・六〇(藤本案)

「最上」 三・二七(藤本案)

駆逐艦「若竹」 三・三〇

「睦月」 三・〇一

「吹雪」 三・二三(藤本案)

「初春」 三・三〇(藤本案)

(注)数字が大きい方が平べったくて転覆しにくい艦船 |

明らかに唯一の例外たる「若竹」を除き、藤本案には平底型船を好んでいることが現われている。

次に「妙高」型と「愛宕」型の比較から、平賀・藤本両者の設計思想の違いについて調べてみよう。

この八隻は、いずれも同一デザインとして平賀によって設計された。

しかし、「妙高」型四隻は射撃性能が悪く、また機関室の防禦はあるが、弾火薬庫は無防禦であった。

そこで、藤本の指導により、後期の「愛宕」型四隻は「妙高」型の線図にはよったが、全くの新しい設計であった。

まず、弾火薬庫の防禦を、機関部より強化した。

ついで前後主砲塔の間隔を、一砲塔分短縮した。

つまり、平賀は船としての行動力を重視して機関部を守ったが、藤本は海戦時を想定し、まず、弾火薬庫を守ったのである。

弾火薬庫に直撃弾を受ければ、間違いなく轟沈する。

しかし、機関室ならば行動力を失っても、浮いていることはできるし、大砲を射ち続けることもできる。

明らかに、藤本の考えの方が実戦向きである。

軍艦では、前後に砲塔があり、その中央に缶室や機関室があるのが、ほとんどだ。 |

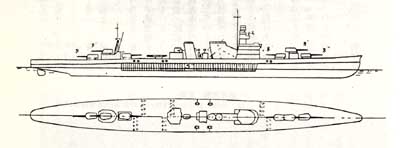

一等巡洋艦「愛宕」

改「妙高」型で射撃精度向上のため砲塔間隔を短縮した

一等巡洋艦「妙高」

ワシントン会議の産物である1万トン巡洋艦。列国の同クラスにくらべ

主砲が一砲塔多かったが射撃精度がわるく散布界がひろかった

|

そこで、この部分をバイタル・パート( Vital

Part )と呼ぶ。

のちの平賀製の「大和」では、この部分をガッチリとした箱にしている。

しかし、藤本は大砲の部分を、大きな厚い箱で包み、缶室や機関室の防禦を徹底して減らすことを考えた。

この考えを徹底すると、主砲を一ヵ所に集めてしまう方法に行きつくのである。

|

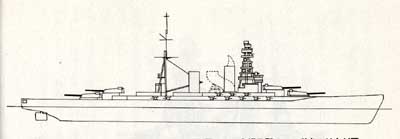

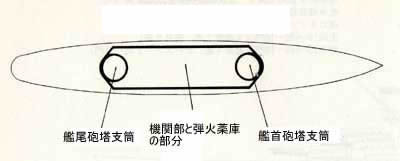

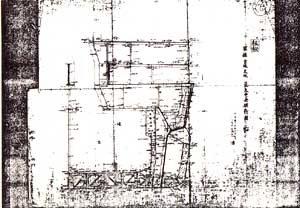

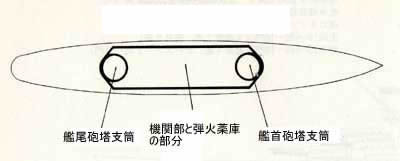

金剛代艦デザイン比較

|

7 金剛代艦の建造 top

昭和三年五月十日、公試排水量約四万トンの「金剛代艦」の設計が終わった。

藤本の設計した、この「金剛代艦」こそ、あらゆる意味で、まさしく“覆面”軍艦第一号であった。

第一にバイタル・パートが、グッと艦尾まで伸びている。

そして、そこには、わざとバイタル・パートを長くするためのように、四基の副砲塔が装備されている。 |

「金剛代艦」平賀案のラフ・スケッチ

|

そこで、発表されたラフ・スケッチを利用して、バイタル・パートの副砲の部分に主砲塔を一基、艦尾に追加してみると、どうなるだろうか(上図参照)。

こうすると、まず昭和三年の計画通り、主砲を一二門にすることができる。

第二に主砲塔増加に見合うように、約二四メートルほど艦尾を延長すると、水線長が超「紀伊」型と、ほとんど一致する。なお、この艦の最大幅は「天城」型、「紀伊」型、超「紀伊」型とピッタリ一致している。

第三に「大和」の設計補助者たる松本氏のノートによれば、本艦は二六ノットなるも、一二万三〇〇〇馬力の予定だった、と記されている。

「天城」型巡洋戦艦が、一三万二〇〇〇馬力で三〇ノットの予定であったことを考えると、無条約時代とともに「金剛代艦」が、高速戦艦に変身したであろうことは、まず間違いのないところだろう。

「金剛代艦」には、もう一つ問題がある。

同艦に搭載を予定した主砲は、五○口径四〇センチ三連装砲塔と呼ばれており、ロンドン海軍軍縮会議の当時、試作砲身が二八パ−セント、試作砲塔が一七パーセントの作業状況であった。

残された資料によると、この砲は五〇口径ではなく五二・七口径である。

一般に大砲では四五口径とか五〇口径とかいう切りのいい砲身長の数値が使われる。

これは砲身設計の初めに、設計者が最初に決める数値が砲身長だから、こういう数値になるのだ。

では、五二・七口径という半端な数値の持つ意味について、ちよっとした計算をしてみよう。

砲の内径は一六インチ、そこで、一六と五二・七を掛けると、砲身長として八四三・二インチと出る。

次に、この数値を一八(インチ)で割ってみると、四六・八となる。

つまり四五口径一八インチ砲と、ほとんど同じ砲身長を採用しているのだ。

設計当時から、このように計画的な配慮があれば、五七・七口径三連装四〇センチ砲を、竣工後に四五口径二連装四六センチ砲に換装することは、不可能ではないのだ。

しかし、三砲塔六門の主砲では、一斉射撃の時の発射弾数が少なくなりすぎる。

せめて八門は欲しい。

そこで、一砲塔増加してもよいように、バイタル・パートの長さを初めから長くしてあるのだ。

なお、当時開発中の副砲は五〇口径一五センチ連装砲塔であり、改装時には艦中央部両舷に各舷三基ずつ山型の配置で装備する予定であったと思われる。

この時、藤本は、一つの問題に打ち当たったことだろう。

それは大艦のバイタル・パートの構築法にあった。

まず、前後に厚い装甲の丸い筒(砲支筒)がおかれる。

その上には主砲塔が搭載される。この筒の中を、弾丸や火薬が上下するから、この筒の厚さは、極めて厚い。

しかし、全部を同じ厚さにする必要はない。前と横は厚く内側というか、後側は薄くてもよい。

バイタル・パートを構築する装甲鈑は、この前後の筒を結ぶようにして装備される。

だが「金剛代艦」では、最後部の第四砲塔部分には、この筒がない。

どうしたらよいのだろうか。 |

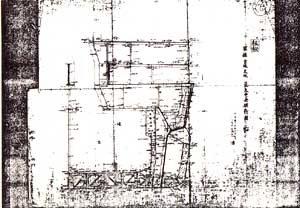

バイタル・パート構築法の一例

|

ここで彼は、巡洋艦の装甲装備法と同じテクニックを思いついたのではないだろうか。

それは、弾火薬庫を含む砲塔部分だけを、厚い鉄の箱にして、機関部は薄い装甲で我慢する方法である。

以上の考察で、藤本の「金剛代艦」が、実は四六センチ砲という巨砲を搭載し、三〇ノットの高速で疾走する、近代戦艦に化けることのできる軍艦であったことがわかる。

藤本が、この“覆面”軍艦の設計に努力を重ねている時、平賀の命を受けて艦本四部の小山技師は、藤本の設計の大要を平賀に報告していた。

さて「金剛代艦」の評価のため技術会議が開かれると、その席上、技術研究所の所長の資格で平賀がプライベート・デザインを発表した。

このため会議は混乱し、結論を得ずに散会した。

海軍の技術研究所というのは、艦型の水中の抵抗の測定などの基礎研究をする部門であり、設計部門ではなかった。

企業の中で、商品開発部長が一所懸命に研究して新製品を完成した。

その社内発表会で突然、基礎研究部長が自分たちの新商品の試作品を発表して、これでいけ、と言い出したようなものである。

平賀の、この私案発表は、ルール無視の暴挙として、関係者の批判を浴びた。

“覆面”軍艦を考えていた藤本の胸中は、いかばかりであったことだろうか。

top

**************************************** |