|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

5 無条約時代、超戦艦の建造

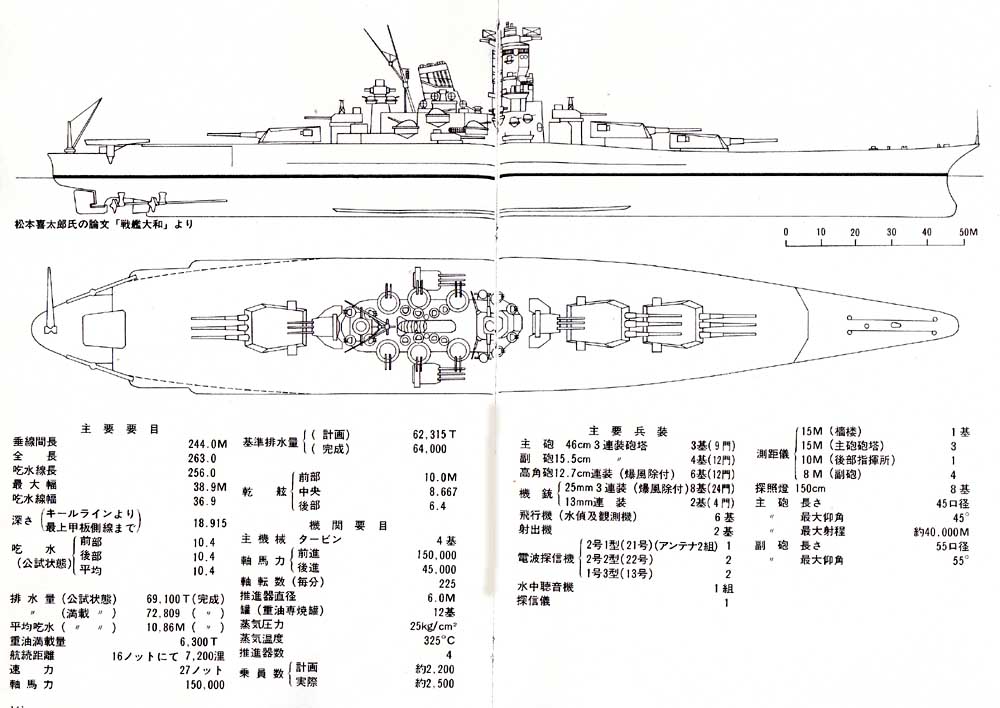

「大和」設計のリーダーシップをとった、平賀の戦艦設計思想を知るために、まず昭和四年の「金剛代艦」平賀案について、もういちど調べてみよう。

|

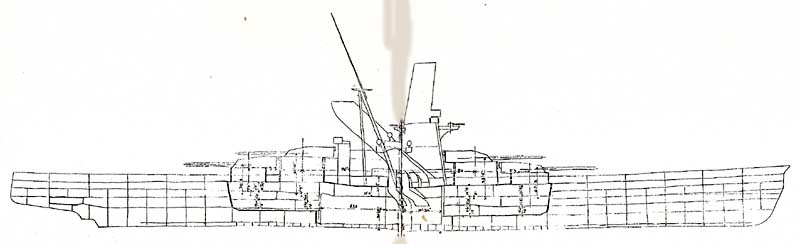

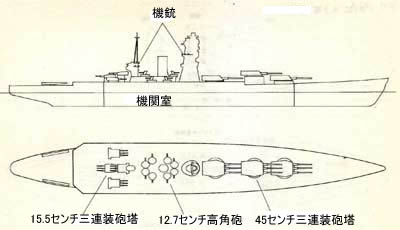

「金剛代艦」型検討時に平賀譲から提案された35000トン型戦艦。彈火薬庫底部にまで装甲鈑で鎧(よろ)うなど

新機軸が見られたが反面、副砲に旧式なケースメート方式を用いるなど不充分な点が多かった。

右下におなじ「金剛代艦」案の中央部兵装状況を示す。

|

1 「金剛代艦」平賀設計案

このデザインについては、平賀自身の書いたラフ・スケッチと説明か残されている。

計画要領の初めに「速力を多少犠牲として、攻撃力と防禦を重視した三万五〇〇〇トン型戦艦である」として高速不用論が主張されている。

第二の特徴は、バイタル・パートの設計にある。

つまり、機関室は船幅いっぱいにとり艦の首尾方向を短縮し、弾火薬庫は船幅方向を短縮した。

これでバイタルーパートは、徹底して小さくなっている。

そして、細部にわたり多くのアイディアを提案しているが、反面、みずから、このような方式では艦の幅が広くなり、船体強度に無理が加わったりして船体強度材料が相当多くなるため、多くの改良が必要である、と結論づけている。 |

|

その部分を引用する。

《船殼重量は、浸水防禦用諸仕切の増加、主砲ブラスト(爆風除け)をうける甲板面の増加、バイタル・パート長の減少にともなう船体構造物の縦強力材の増加、甲板の増加、甲鈑取付構造物の背材の強固より生ずる重量の増加など、いずれも、従来艦に比し重量の増加大となる。

しかるに、これ(船殼重量)を一万トンで仕上げることは、はなはだ難事で、これを断行するには構造材料の配置、材料の改良、材料接合法の改良によらざるべからず》

つまり、平賀自身、いまの工作技術のままでは、この案の艦は造れませんよ、と説明している。

そして、さらにこう説明する。

《熔接は、いまだ衝撃を受くる部分、甲鉄背材、爆風を受くるところ、ならびに縱強力を受くるシームなどに用うることについては充分研究されていないから、危険である。今後、充分の研究を要するものなり》

この約一〇年後の「大和」建造のとき、平賀が同じ発想で、熔接の採用に大幅なブレーキをかけている。

《甲鉄の背材を除去したる結果、その取り付けには充分の配意を要す。

タップなどにて堅固に取り付くる時は、反動のため鋲切断され、これに反し弱き取り付けは甲鈑落下の恐れあり。

要するに、その取付法には充分の留意を要す》

つまり、しっかり造って欲しい、と強調している。

なお、後年の「大和」では、この平賀の思想により甲鈑が取り付けられたが、取り付け方法の不備から一本の魚雷が命中しただけで、甲鈑がずれて三〇〇〇トンもの大量浸水を発生してしまった。

後に「大和」型三番艦を改造した空母「信濃」が一発の魚雷で沈没した原因は、すでに「大和」の設計思想の中に芽生えていたのである。

次に兵装の面を見てみよう。

主砲は四〇センチ砲一〇門、これを平賀の得意とする異種砲塔混載により、連装、三連装各二基の四砲七として計画している。

しかし、日本の海軍には、戦艦主砲を連装砲塔、三連装砲塔と、同時に二種設計試作し製造する能力がないことは、大正七年の「加賀」設計のとき山本から教わっている平賀であるが、どういうわけか、この時も、そして昭和十年の「大和」設計の時も、この案を持ち出してくる。

約二〇年間も自説を主張する、技術者としての根性は立派なものであり、造船技術理論からくる彼の主張には同調者も多かったようだ。

副砲は一五センチ連装砲塔を両舷に各二基、その前後に各舷四門のケースメート式一二センチ砲であった。

このデザインは、ケースメート式副砲は水平時か停泊中しか射撃できず、高速航行中は使えないこと、近代戦艦では、高速航行中の駆逐艦の襲撃に備えて副砲を装備するように、戦略思想が変わっていることが理解されていない点、さらに副砲単一化に進んでいることが忘れられている点から、酷評を受けている。

つまり、極言すれば、アイディアは豊富ではあるが、実際に艦を造るためのデザイン決定会議で俎上に乗せるには、まだ未成熟の部分が多すぎるデザインであり、一種の思いつき提案の範囲を出ていなかった、と判断できる。

要するに、数年間の建造工程を、しっかりと決めて実行にかかることができるまでに、煮つめられていなかったのだ。

当時の造船部長・永村清の言うように、平賀としては当然、会議以前に藤本に意見を述べるべきであり、技術会議の席上で突然、こうした案を発表するということは、一種の暴挙であったと言うべきだろう。

2 「大和」平賀素案 top

昭和九年、「友鶴」事件の対策のため、艦政本部の業務に協力を求められた技研所長の平賀は、要求された業務以外の新戦艦設計についても、ラフ・アレンジメントを残している。

これは「艦政本部四部製図工場」というネームの入った便箋に書かれている。

この製図工場には、平賀のお気に入りの小山技師が勤務しており、今回もこの小山をとおして、軍令部要求などを知り得たものらしい。

この紙には「S・4・9・7」と、日付らしいものが入っている。

これは、はじめ昭和四年九月七日を表わす記号ではないか、と判断された。

しかし、この案で搭載を予定した一二・七センチ連装高角砲は、昭和六年以後でなければ実在しないことや、軍令部から全主砲艦首集中希望という声が艦政本部に戻ってくるのが、昭和九年頃だったことを考えると、S・4を四部製図工場とでも判断して、9・7を昭和九年七月と考えた方がよさそうだ。

この昭和九年七月は、江崎の高速戦艦案、つまり本書で戦艦「大和」江崎案として説明したものが、関係者に紹介される時期とも一致してくる。

このラフ・アレンジメントと「高速戦艦大体計画」を見ると、この時より以前から以後に示された平賀独特の個性は、全く見られないで、忠実に軍令部要求を実現することに務めていることがわかる。

「金剛代艦」のときのプロポーズのテクニックの失敗と、今は部外者である自分の立場を考え、なんとか新戦艦設計陣に参加したい、とする平賀の低姿勢と、その底にある恐るべき執念を感じさせるスケッチである。 |

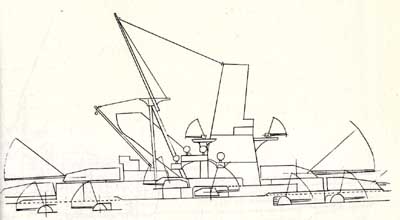

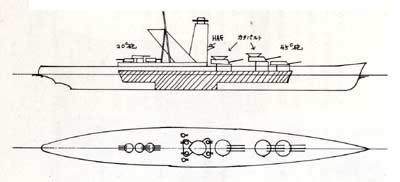

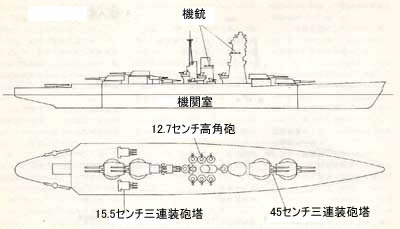

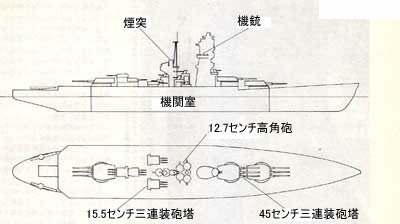

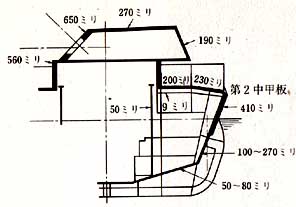

戦艦「大和」平賀素案

主砲の艦首集中と副砲に20センチ砲を搭載した点に特色がある

|

その内容は次のようなものである。

排水量は六万二〇〇〇トン、水線長九五〇フィート、全幅二三・三フィート、出力二〇万馬力で、ほとんど江崎案と同じであるが、例のごとく速力は一ノット低く三二ノットとなっている。

航続力は一八ノットで一万浬と、全く軍令部の希望に忠実であるが、機関はすべてをディーゼルとせず、在来のタービンとディーゼルを半分ずつ搭載している。

防禦では在来の説をまもり、機関室の防禦をやや強化している。

数値から言えば、弾火薬庫の防禦を軽んじたのではなく、弾火薬庫以上に機関室の防禦を強化した、と言うべきであろう。

主砲四六センチ三連装砲塔は、平賀デザインでは唯一の前部集中型である。副砲は二〇センチ三連装砲塔三基を、中心線上後部に配置している。

つまり、平賀としては、せめてここで、前後のバランスを考えてデザインを決める、という主張を出している。

この副砲が中心線上におかれたことは、平賀の自慢の一つであったろうが、これではバイタル・パートの短縮には効果がない。

高角砲は「金剛代艦」平賀案のときと同じように、艦橋のまわりに集中し、特にやや高い位置に配置してある。

だが、これでは、前檣楼上部に爆風対策の重量が必要になる。

「金剛代艦」平賀案の時もそうであったが、この「大和」平賀素案でも、後檣が省略されていることが両案共通の特徴である。

バイタル・パートを極端に短縮したため、後檣のスペースがなくなってしまったのだ。

軍艦の後檣には、前檣楼の砲戦指揮装置が破壊されたときの、予備の射撃指揮所などがある。

そして、この指揮所は二方向の敵に砲火を分火する時には、第二目標に対する射撃指揮をとるという、重要な機能を持っている。

従って、平賀デザイン艦が、そのまま建造されたとすると、またまた戦争に使えない、という結果になってしまう。

藤本のデザインでは「利根」のように、後甲板に飛行機搭載設備を持つことが特徴であった。

その点、平賀案は二番、三番砲塔の上にカタパルトを搭載している。

これも昭和初年までのデザインであり、藤本も「扶桑」改造のとき、このスタイルを用いたが、実用上不便なため中止してしまった。

平賀案の三番砲塔上のカタパルトは、二番砲の爆風で破壊されてしまうであろう。

なお、このデザインの副砲が一五・五センチ砲でなく、巡洋艦用に準備していた二〇センチ砲である点からみると、改装された「最上」型の一五・五センチ砲をそのまま流用するという藤本の本音(第一章)を聞かされてはいなかったと思われる。

3 A一四〇設計開始 top

昭和九年末になると、艦政本部の階段の下のこぢんまりした目立たない部屋が、新任の「大和」設計補助者・松本喜太郎の個室と決まり、密かに新戦艦の設計が始まった。

日本海軍では、自ら設計した軍艦の船体線図に、造船部内だけで通用する、基本計画番号がつけられている。

戦艦はA、巡洋戦艦はB、巡洋艦はC、航空母艦はG、Eが小型軍艦でFが駆逐艦などである。

これは明治三十年代からのことであるらしく、国産主力艦第一号の「薩摩」の原案らしき明治三十六年の案に、A9とついている。

そして、前に説明した七大戦艦の「長門」はA一〇二、改良型の「加賀」はA一二七、そして「大和」はA一四〇と呼ばれた。

なお、昭和十七年度計画の「大和」の改良型は、A一五〇と呼ばれていたそうだ。

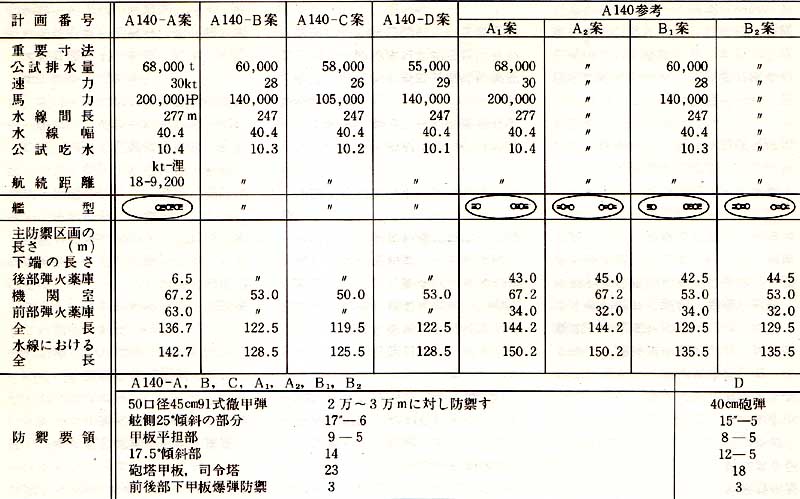

昭和十年三月十日に、最初の基本設計が終わり、A一四〇のデザインが決まった。

この案は軍令部要求を入れ、速力三一ノット、機関は在来のタービン主機により二〇万馬力を発揮する。

ただし、航続力は最低線の一八ノットで八〇〇〇浬というデザインであったが、排水量が公試状態で六万九五〇〇トンという超大型艦になってしまった。

そこで、速力を一ノットさげ三〇ノットとするが、主機の三分の一をディーゼル機関に変更し、航続力を一八ノットで九二〇〇浬に増加したA案と、主砲を前後に分散配置し、連装砲塔四基八門とし、出力を三分の二の一四万馬力にして全ディーゼル化を実現し、約一割がた小型の繿とする。

ただし、速力は二七・五ノットで我慢する、というB案を造った。

また一方で軍令部要求を入れ、速力をB案より〇・五ノット上げて二八ノットとし、主機はタービンとディーゼルそれぞれで七万馬力、合計一四万馬力とするが、航続力は一八ノットで八〇〇〇浬におさえるというG案を造った。

軍艦の設計というものは、本当のところは外部の者にはわからない。

「軍令部さんの言う通り、高速戦艦にすると、ほれこの通り、速力を〇・五ノット増加するだけのために、航続力も減り、艦の重量が四〇〇〇トンも増し(?)ますよ」

と言われては、専門家でない軍令部の当事者は黙らざるを得なかったであろう。

この後、「大和」原案のA一四〇‐F五が決まるまで、約二〇種類のデザインをするが、半年間のこの多数のデザインは、すべて二四ノットから二九ノットどまりで、大半は二六、七ノット艦である。

いくら全砲塔を艦首に集中しても、平賀方式の重防禦軍艦として設計するかぎり、最初から高速戦艦は設計できるはずはなかったのだ。

「できれば三五ノット欲しい。

それが無理なら、せめて三二ノット、そして、絶対に三〇ノット以下ではこまる」

という用兵者側たる軍令部作戦課の要求は、ほとんど初めから無視されてしまっている。

平賀には、最初から作戦課の要求を退ける考えがあってのことだろう。

そうでなければ、このように、頭から軍令部の高速化条件を無視してデザインを進めることは、できなかったと思われる。

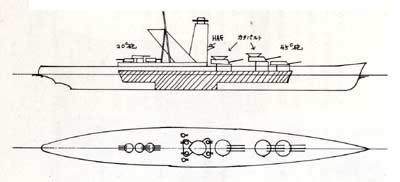

この二十数種の案は下表に要約しておき、ここで記号について説明しておこう。

Gの次にでてくるFは、福田案である。

そして、このF案の数回の改良案が「大和」原案となる。

これは主砲はB案と同じ八門だが、連装と三連装砲塔の混載とし、平賀の意見に同調しながら前部二砲塔五門、後部一砲塔三門の配置とする。

だが、この八門艦は福田啓二のダミー設計、いわば当て馬であったのだ。

彼は一ヵ月後に、三連装三砲塔のF一型を設計する。

K案は四六センチ砲八門を、そのまま前部に集中配置し、弾丸数や速力を低下させた小型設計であり、主たる検討からは、はずされている。

つづいてIは、平賀案の連装・三連装混載の一〇門艦、彼の二〇年来の主張を具現したものである。

このIは、アルファーベットでFGにつづくH、平賀の頭文字を避けたものであろう。

だが私には、平賀が“I”つまり自分のデザインである、と主張しているように思われる。

つまり、全体の中で“私”を主張できる立場にあったことの象徴のようである。

Jは、四〇センチ砲搭載の小型戦艦、つまりジュニアのJである。

昭和十年九月十日、関係者の会議で俎上にのぼったのは、いずれも二八ノットを予定した、G‐A、G二-A、G零‐A、F一、Iの五種類のデザインであった。

「大和」の、近代戦争において実用性の低い軍艦としての運命は、すでに誕生の七年前に定まっていたのである。

|

A-140計画概要――昭和10年4月1日

|

4 原案は主砲艦首集中型 top

海軍部内で、国防に必要な軍艦の数や性能を決めるのは、海軍軍令部長だったが、昭和八年の海軍軍令部条例の改正で「海軍軍令部」は「軍令部」、「海軍軍令部長」は「軍令部総長」と呼称することになった。

一方で海軍の制度、組織、人事、予算などの決定と実施の権利は、海軍大臣が持っていた。

そして、海軍大臣を長とする事務組織は、海軍省と名づけられていた。

海軍大臣と軍令部総長との職務分担は「省部事務互渉規程」という規則で、明治二十六年五月に定められていた。

しかし、ロンドン会議のとき、国防のための兵力量の決定権は軍令部にあるのに、海軍大臣が外国との条約で枠をはめてしまったのは、権限逸脱である、とする意見がでて「統帥権干犯問題」という事件にまで発展したため、昭和八年に内容を改正し、名称を「省部業務互渉規程」と改めて実施された。

「大和」建造当時は、実際には事務部門同士の摺り合わせのすんだ内容が「商議」された。

商議というのは、軍令部総長が正式に文書で海軍大臣に要求することを指す専門用語である。

軍艦建造手続は、まず、軍令部第一部第一課(作戦課)の担当者が、艦政本部第四部計画主任と個人的な相談をし、自分のイメージを軍艦の要目に仕上げてもらう。

なお、軍令部内部の組織は部名、課名とも、番号で呼称されており、作戦課というのは通称である。

ちょうど艦政本部第一部を砲熕、二部を水雷、四部を造船などと呼ぶのと同じである。

新設計軍艦の、おおよそのデザインは、ほとんどこの段階で決まってしまう。

次に軍令部次長から海軍次官に、次期の建艦計画について艦種・隻数・建造予算などを相談する。

この相談を専門用語では「協議」と呼ぶ。

以上の手続の間にも、それぞれの上司との意見の交流があるから、商議内容が大幅に変わることはない。

戦艦「大和」の軍令部要求は、昭和九年十月に出され、その内容は、次のようなものであったという。

主砲 四六センチ(一八インチ)砲八門以上

副砲 一五・五センチ砲三連装四基(または二〇センチ連装四基)

速力 三〇ノット以上

防禦力 主砲弾に対して二万ないし三万五〇〇〇メートルの戦闘距離に耐えること

航続距離 一八ノットで八〇〇〇浬

これは元造船官グループから発表されている。

しかし、これには、次の疑問がある。

昭和九年十月という時点は、藤本・江崎グループの時代である。

そして、上に記したような表現は、担当者間の相談の時ではなく、少なくも協議、ニュアンスとしては商議段階でのものである。

そうすると「全主砲艦首集中型」「ディーゼル主機」という、担当者同士の相談事項が入っていないのは、おかしい。

もし、それらのことが口頭で希望事項として説明されたものであるならば「主砲配列および主機種類については口述する」という注記がなければならない。

そこで、この軍令部要求のルーツを探ぐってみたが、発見できなかった。

加えて、昭和二十四年に雑誌「自然」に連載された松本喜太郎氏の論文「戦艦大和」では、この軍令部要求については記述されていない。

だが、松本氏所蔵の約一七ページにわたる、昭和十年十月の海軍高等技術会議資料、つまり俗に言う一般計画要領書試案にあたるものでは、このポイントが明らかになっている。

それは第一ページの主力艦計画経過要領である。

ここに昭和十年三月から十月までに検討された基本計画が、二二種類も示されている。

第一行目が計画符号A一四〇である。

主砲欄に主砲配列の項目が特別に用意されており、三連装砲塔三基は、すべて艦首に集中されている。

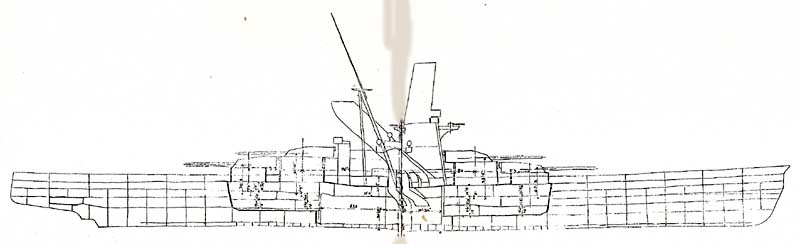

6 “不沈艦”を造ろう top

平賀が「大和」設計の方針としたものは“不沈戦艦”の建造であった。

姿あるものは、かならず滅す。軍艦は必ず沈む。しかし超戦艦には不死身を与えよう。

この方針の実施のため、平賀があみだした手法は、弾火薬庫と機関部という艦の生命部分、つまりバイタル・パートをガッチリとした鋼鉄の箱に築き上げることだった。

同じバイタル・パートという名前ではあっても、「金剛」から「長門」までの時代は、水線部分を中心とした鋼鉄の帯であった。

それが「加賀」「天城」では、船底まで届く舷側装甲と、甲板を覆う甲鈑が追加された。

ちょうど細長い海苔の四角な缶の蓋をとって、裏がえしにして海に浮かべたようなものであった。

だが「大和」では、特に前後の弾火薬庫の部分では、船底からかなり離れたところに、第二の装甲鈑による防禦底を設けている。

これは、平賀の発想によるものらしいが、「金剛代艦」のデザイン、藤本・江崎ラインでの試案、それらのものが発見されないかぎり断言はできない。

バイタル・パートの長さは「長門」が全長の六三パーセントで四四三フィート、「加賀」が五五パーセントの四一八フィートであったのに対して「大和」では、徹底してこれを短縮し五二・八パーセント、四二八フィートにおさえている。

それでいて全重量の中に占める防禦重量は「長門」の三〇・六パーセント、「加賀」の三五・九パーセントに対して、「大和」では三七・二パーセントに増している。

バイタル・パートは小さいのに、使用した重量は多い。

これは、どういうことだろうか?

それは、装甲鈑が厚くなっているためである。

事実、舷側防禦は「長門」「加賀」などが一一~一二インチであったのに対して「大和」は一六・五インチである。

甲板でも、在来艦が四インチまでだったのに対して、八・五インチもの重防禦になっている。

世間では「大和」を、名設計艦として評価している。

海軍が、航空母艦と高速戦艦による機動作戦を考えており、敵戦艦との砲戦よりも対空戦闘を予期し、そして現実の太平洋戦争が航空機優先で展開されたという事実から考えると、甲板防禦に一一インチもの装甲を用い三〇ノット以上の高速と水上攻撃機を含む一二機もの飛行機を搭載し「大和」を航空戦艦に仕上げようとした藤本の先見性は、高く評価される。 |

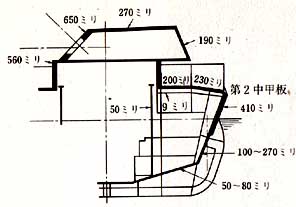

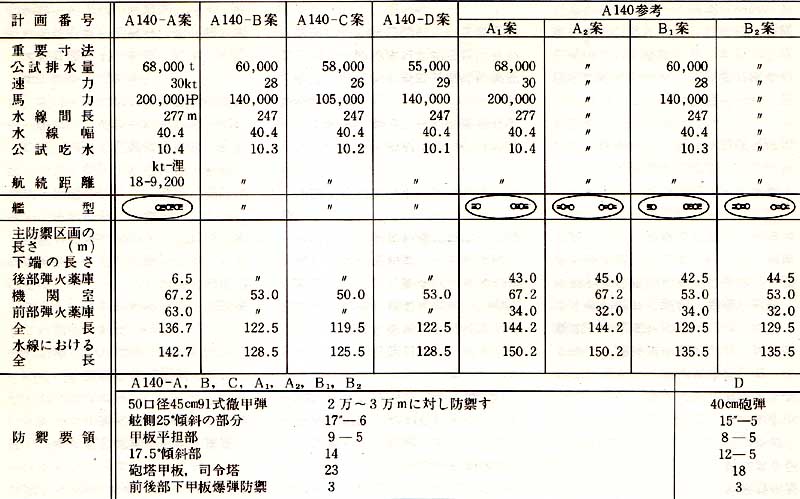

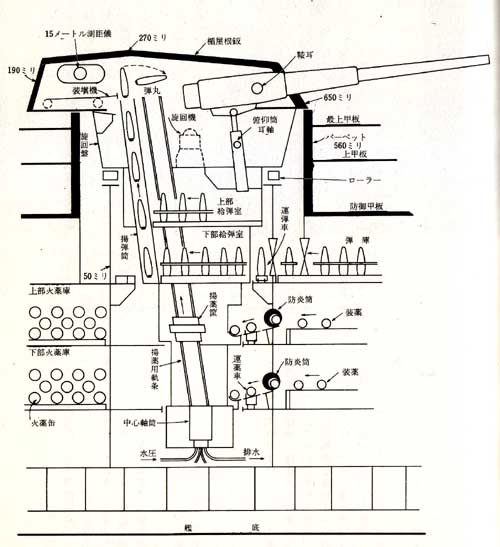

「大和」型、第1砲塔部分の横断面在来の

戦艦にない第2中甲板を設けるなど、

きわめて強固な防禦装甲を旋している

|

なお「大和」の初期計画には、水上攻撃機の搭載も予定されていたが、これは飛行機の発達が間に合わず中止されている。

しかし、時代との関係を離れて、飛行機の威力が無視できる時代の、砲撃戦を主体とした海戦用の戦艦として「大和」を見ると、このように思い切ってバイタル・パートを短縮し、その防禦力を在来艦の二倍にまで高めた設計・建造技術は、まことにすばらしいものであった。

今日、「大和」が高く評価されているのは、この点にある。

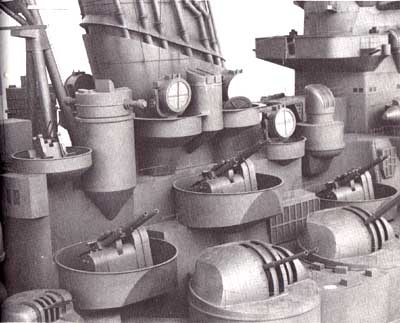

平賀が、不沈対策として重視した第二の点は、乾舷を高くし、予備浮力を大きくとっておくことだった。

軍艦のいちばん上の露天甲板、一般には最上甲板とか、上甲板と呼ばれるところから海面までの高さを「乾舷」と呼ぶ。

この乾舷が「長門」では、前部で七・九メートル、平均四・九メートルであったのに対し「大和」では前部で一〇メートル、平均六・四メートルもあった。

そのため、予備浮力が「扶桑」の五五・二パーセント、「長門」の七〇・二パーセントに対し「大和」では八八・二パーセントと、極端に大きくなっている。

平賀の設計ポイントは、このように小さくて装甲の厚いバイタル・パートと、その外側の大きな“浮袋”による不沈対策であった。

そして、この意図は、それなりに成功していたが、“浮袋”の間仕切りが粗く、一つ一つの“浮袋”が大きかったことと、バイタル・パートの装甲の厚さの方にのみ重量を用いすぎたため、装甲の支えや継ぎ目を手抜きせざるを得なくなり、それが「武蔵」「信濃」の沈没につながっていった。 |

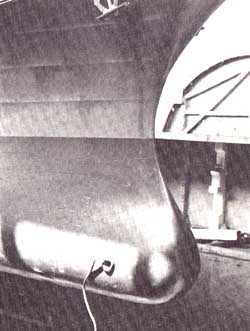

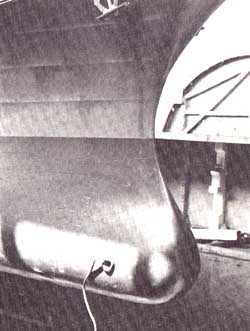

「大和」型では在来の戦艦より乾舷を高くして大きな予備浮力をもたせた。独得の波うった舷側のカーブがよくわかる(東宝模型)

|

なお、横幅が広く底が浅い、そして、乾舷が高い設計は、皮肉にも藤本が特型駆逐艦に用いて成功し、巡洋艦「最上」型に用いたテクニックであった。

だが藤本は“起き上がり小法師”の大切な要因である、重心の低下を軽視した。

このために「友鶴」事件が起こってしまったのだ。

7 「大和」で試みられた新機軸 top

昭和十一年から始まった「大和」の詳細な設計では、細部にわたり多くの新機軸が採り入れられた。

船体では、艦首の水面下を突出させ、この部分を大きな球型にした。

船体の全長を長くしたときと同じような造波抵抗打ち消しの効果がある「バルバス・バウ」(球状船首)である。

この効果は五~六パーセントの全長延長にひとしいと評価されている。

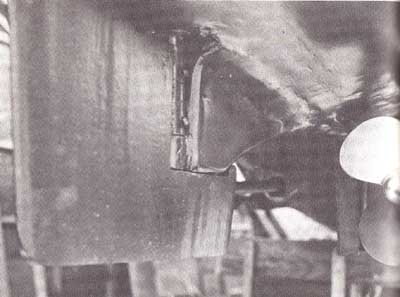

艦尾の舵についても、面白い方法が用いられている。

航行中に船を旋回させることが舵の役目だから、舵の効きに対し、正横から見た水面下の船体面積と舵の面積の比を、一定値以下にすることはできない。

従って、船が大きくなると舵の面積も大きくなる。

しかし、舵の構造上、あまり大きなものは製造できないので、一般には舵を二枚に分割し横にならべる。

しかし「大和」では、大きな主舵の前に小さな補助舵を装備するという様式の二枚舵とした。

これは外国海軍では前例があるが、日本海軍では明治十四年の第一水雷艇以来のことだった。

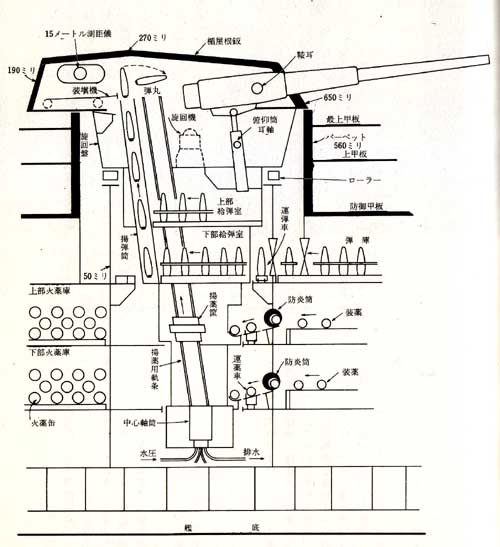

「大和」搭載の世界一の巨砲は、水圧モーター(水圧によって回転運動を生ずる機構装置)によって駆動される。

その方法は、在来の戦艦と大差ない。

ただ、在来の艦では水圧発生機構が、往復運動型のポンプであったのに対し「大和」では「比叡」近代化のときテストずみの、ブラウンボベリー型のタービン・ポンプが採用された。

近代軍艦では、艦内動力が水圧から電気に移ってきている。

「大和」でも、バイタル・パート内に分散配置された八基の発電機が、四八〇〇キロワットの電力を発生する。

在来の大艦では、それぞれの発電機が、バイタル・パートの内側に沿って走っているループ状の主電路で、各端末機器に電力を供給する。 |

日本軍艦では航空母艦「翔鶴」型につづいて「大和」にも、より巨大な

球状艦首が採用され、全長の短縮に役立った。なお、下部の穴と

ワイヤーは撮影用のものであり、実艦にはなかった。(東宝模型)

「大和」型の特徴のーつである2枚の舵。左が主舵、スクリューの

向こうに見えるのが小型の補助舵である(東宝模型)

|

「大和」では、この外に第二主砲の後方の第一副砲から、第三主砲の前方の第四副砲までの間に中央電線通路が、もう一組用意されていて、ループ回路が破壊されても、電力供給に不自由しないようになっていた。

だが、この通路は重要な主防水隔壁を貫通している部分もあるため、バイタル・パートが破損したあとでは、艦内各所への浸水の原因となった可能性が強い。

「大和」の生命であった直接防禦では、最も多くの工夫がこらされている。

まず装甲の種類については、在来の甲鈑焼入れが、表面から二〇~二五パーセント程度の厚さまでであったのに対し、三三パーセント以上にもこの焼入れ部分を増加したVH甲鉄を開発した。

また、MNC甲鉄、CNC甲鉄なども、その部分の要求に最適の甲鉄が開発された。

「大和」の特徴の一つに、舷側甲鉄に下にゆくほど薄い装甲を用いた点がある。

これまでは、同じ厚さに鍛造した甲鉄を機械加工によって、このような傾斜甲鉄を製造した。

大量の堅い甲鉄を、機械加工で傾斜甲鉄に仕上げることは、大変な作業である。

そこで呉工廠では、鍛造とロール加工で、この傾斜甲鉄を概成することを工夫した。

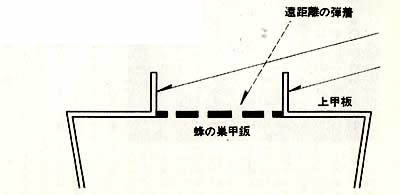

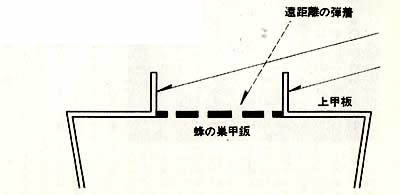

甲鉄の使い方では、このほかに煙突部分の蜂の巣甲鉄と第二中甲板が、めすらしい。

従来は横からくる敵弾の防禦が主だから、煙路や砲支筒などの、大きな孔になっている部分には、装甲で作った筒をおくことで一五度ぐらいの落角の弾丸を防いだ。

しかし、射距離が三~四万メートルになると、弾丸の落角は三〇度以上になる。

そこで煙路には、蜂の巣のように丸い穴のあいている甲鈑をならべて敵弾の防禦とした。

弾丸や爆弾が命中すると、舷側甲鈑、甲板甲鈑などが、ガッチリと、その破壊力をおさえ込んでしまう。

しかし、その衝撃で甲鈑の内側の構造材の鋲などが、猛烈な勢いで内側に突進し、甲鈑内側の小防禦が破られることが多い。 |

在来艦では煙路防禦を周囲にめぐらした垂直の甲鈑にたよっていた。

「大和」型では、この垂直甲鈑を廃止して「蜂の巣甲鈑」にかえた。

|

舷側防禦では従来から、このようなスプリンター防禦用壁が用意されていた。

「大和」では、このスプリンター防禦壁の考え方を甲板の下側に持ち込み、これを第二中甲板と呼んでいた。

世界の軍艦で、この第二中甲板を備えていたのは「大和」型だけだったであろう。

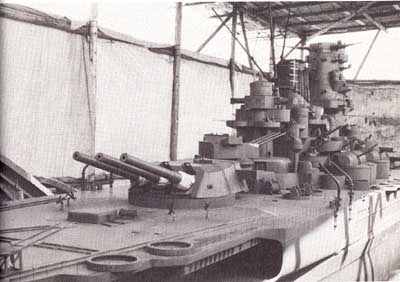

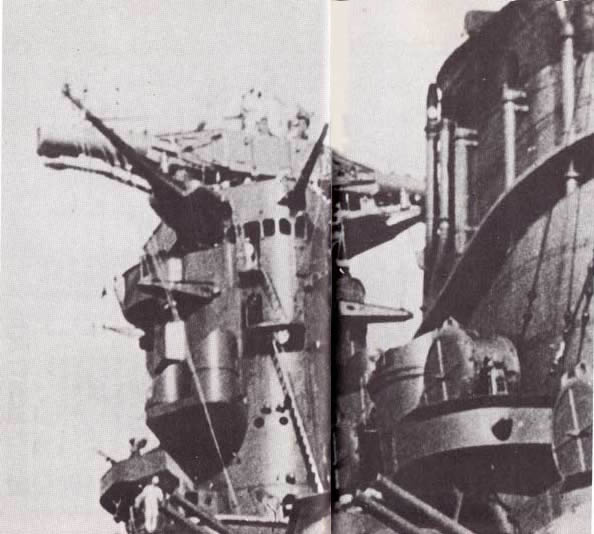

「大和」の四六センチ主砲についても、多くの新工夫があった。

その第一は、前檣楼頂などに装備された、基線長一五メートルの三重測距儀であろう。

基線長一五メートルという長大さも特徴の一つであるが、一本の筒の中に独立した三系列の光学系を組みこみ、同時に測距儀三本分の測定結果を得られるようにした工夫は、めすらしい。

これは複数の測定値の平均により、正確な距離を迅速にキャッチしようというもので、従来の戦艦では二系列どまりであった。

発射機構としては、空中飛翔中の弾丸の相互干渉を防ぐための九八式遅発装置や、同型艦二隻の射撃を一人の射手で管制するための高声電話方式などがある。

「大和」に用いられた技術は、語れば語るほど限りがない。

詳しくは専門図書によっていただきたい。 |

45口径46センチ三連装砲塔

|

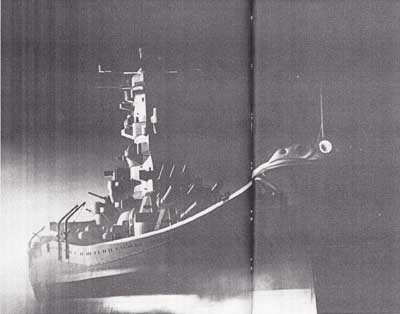

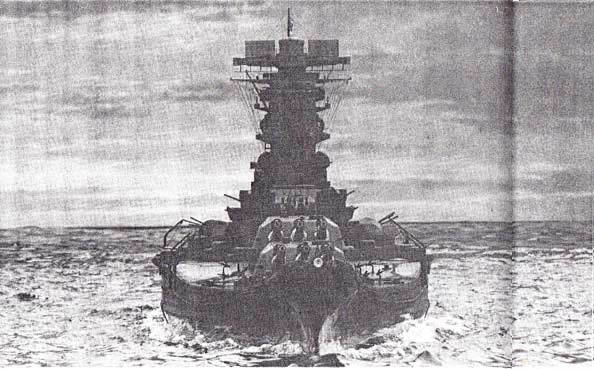

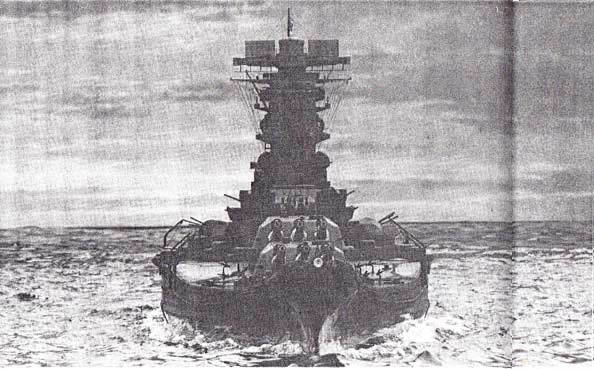

「大和」の特徴のすぺてを示す好写真。とくに前檣樓がよく判る。最上部にある艦幅の半分もの長さの両横への

張り出しが有名な15メートル三重測距儀、その上の中央の円筒型は砲術長と射手のいる射撃指揮所であり、

内部に九八式射撃指揮装置が装備されていた。なお、両側の4角い枠状のものは昭和17年後半に装備された

21号電探、なお、電探の空中線用枠をこのように2枚に分割して精度を向上したのは「大和」型搭載のものだけであった。 |

8 熔接とディーゼル機関 top

船体重量の軽減には、鋲打ちより電気熔接がすぐれていることが、定説になってきた。

藤本計画主任のよき理解により、日本海軍では熔接の専門家福田烈の意見が入れられ、敷設艦「八重山」、潜水母艦「大鯨」、そして巡洋艦「最上」と、次々に大艦に熔接工法が採用された。

その過程には多くのドラマがあり、予想外の困難もあったが、関係者は、その困難を乗り越えて、着実に熔接工法のノーハウを積み上げていった。

「大和」も初めの予定では、船体構造の大半を熔接で仕上げる計画になっていた。

ところが、昭和十年秋、例の「第四艦隊事件」が起こったのである。

これは、平賀と藤本の設計した軍艦が、北太平洋の大暴風雨のため、船体に亀裂を生じるという大事件だった。

船体損傷の程度は、特に、藤本デザインの艦に多かった。

しかし、熔接工法が鋲打ち工法に劣るという結果にはならなかったが、平賀の主張により「大和」への熔接の採用は大幅に後退し、船体の首尾方向の強度を受け持つ構造材の結合には、一切熔接の使用が禁止された。

それでも、在来の軍艦にくらべれば、補助的部分とは言え「大和」での熔接の使用は、広範囲におよんでいる。

ディーゼルの採用では、もっと大変な問題が起ってきた。

藤本・江崎ラインでは、新戦艦「大和」は二〇万馬力の全ディーゼルの計画だった。

これは、石油産出量のほとんどない日本では、重要な条件であった。

しかし、平賀・福田にバトン・タッチすると、すぐ在来のタービン主機の二〇万馬力に変更され、やがて機関設計部門の要請によりディーゼル・タービン混載で設計が進められた。

しかし、大型ディーゼル機関の開発は、ひどく難航した。

エンジンの開発では、試行錯誤を何回か試みたかが、決め手になる。

開発技術者はテストにより、設計と実地のずれを即座に判断できるから、テスト結果の不成績は、あまり驚かない。

しかし、周囲の人々には、その原因の程度を判断する力がないから、不安感が先に立つ。

特に、平賀のように六十歳前後の老人になると、保守的な受けとめ方となるのは、やむを得ない。

その上、平賀の年齢では、海軍のトップとの交渉も多いので、その影響力は大きかった。

「『大和』は重防禦艦である。主機不調のときは改装に一年や二年は必要だ。

対米戦争生起の抑止力たる『大和』が主機不調では国防上、重大な不安がある。

ここは、使いなれたタービンに変更し、ディーゼルの搭載を中止すべきだ」

平賀の、こうした説得により、軍令部総長や海軍大臣までが、ディーゼル搭載反対にまわり、昭和十二年三月、起工直前に全タービン艦にするという、基本計画の大変更か行なわれた。

運動性能や兵装をそのままにし、ディーゼル主機を、出力伝達の効率の低いタービン主機に変更するためには、全出力一三万五〇〇〇馬力を、一五万馬力に増加しなければならなかった。

そのため船体関係の重量も増加し、機械と燃料の増加重量九八二トンに対して、最終的には、その三倍の三〇〇〇トンの増加になってしまった。

これで、八八パーセントもあった予備浮力が、約五パーセント小さくなった。

日本海軍の造艦技術が、独創性を発揮するまでに成長したのは、藤本の時代であった。

技術発達の常として、模倣から独創に入れば、予期しない多くの事故が発生するものだ。

日本海軍にとって不運だったことは、独創の時代に入ったためのつまずきとなった「友鶴」事件、第四艦隊事件の最中に、リーダーの藤本が急死し、その後のリーダーシップが、藤本の遺志を継ぐ者たちの手から奪い去られたことであった。

そして、老年の平賀が、在来の技術成果の枠からはみ出さない方針によって、二大トラブルを解決し、その後の造艦技術のリーダーシップを握ってしまったことである。

|