|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7

3 超戦艦「大和」への道

大正から昭和にかけての艦隊は、大名行列のようなもので、戦艦という“大名”を各種軍艦が守る形になっていた。

この時代の、代表的な艦隊編制は、次のようなものであった。

戦艦

軽巡洋艦

駆逐艦

潜水艦

航空母艦 |

四〜八隻

四隻

一六〜三二隻

九隻

一〜二隻 |

1 空母機動部隊 top

これに対して、航空母艦と、ほぼ同数の戦艦、または重巡洋艦を基幹とし、対空防禦および対濳防禦用の直衛駆逐艦をともなった艦隊を、機動部隊と言う。

機動部隊は、つねに高速で行動し、遠く敵の第一線近くまで出撃することが多いから、機動部隊に参加する戦艦には、高速力と長大な航続力が要求される。

日本海軍では、大正三年の戦艦「伊勢」などが一〇ノットで九〇〇〇浬前後、「長門」では一二ノットで七〇○○浬であった。 これに対し、巡洋戦艦「金剛」型は一四ノットで八〇〇〇浬、一万トン巡洋艦や航空母艦でも、同じく一四ノットで八〇〇〇浬である。 |

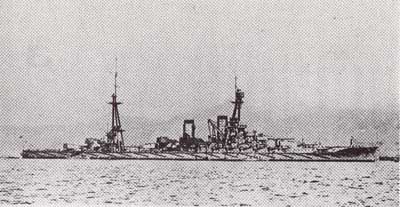

竣工当時の「伊勢」

|

この八〇〇〇浬という数字には、意味がある。

大正十年以前に建造された巡洋艦では、航続距離は五〇〇〇〜五五〇○浬程度であった。

ところが、日本からイギリス海軍の東洋の根拠地シンガポールまでは二九〇〇浬、アメリカ海軍の根拠地ハワイまでは三四〇〇浬ある。

そこで、日本から直接にこの両根拠地を偵察するためには、どうしても航続力八〇〇〇浬の巡洋艦が必要だった。

そして、一万トン巡洋艦ができて、ようやく、この海軍の希望が達せられたのである。

従って、日本の戦艦が航空母艦や巡洋艦とともに行動できる、三〇ノットの高速力と一四ノットで八〇〇〇浬の航続力を持つということは、日本からハワイやシンガポールへの先制攻撃を可能にする重要な要素であった。 |

|

昭和十六年十二月八日、パールハーバーを奇襲した機動部隊も、艦隊経済速力一四ノット、洋上給油を九ノットで、時々実施したため、平均一二ットで航行するという結果になった。

なお、一四ノットで八〇〇〇浬とは、平均速力一四ノットで八〇〇〇浬を航行するだけの燃料を搭載できる、ということである。

その後、日本海軍では前進根拠地たる内南洋のトラック島と横須賀の間を、一昼夜で航行できることを基準として、艦隊経済速力を一八ノットに引き上げた。

これは昭和八年からのことであり、そのため戦艦「大和」には、一八ノットで八〇〇〇浬の航続力が要求されることになった。

超巨砲を搭載した新戦艦に、高速力と長大な航続力を与えて、航空母艦群を敵艦の攻撃から守る。

この機動部隊戦略こそ、日本海軍の秘めた“切り札”であった。

昭和九年の戦艦「大和」藤本試案に見られるような、一六ノットで一万二〇〇〇浬という恐るべき航続力こそ、三〇ノットの高速とともに、この新戦艦に要求された真の機能であった。

六万トンの巨体を、三〇ノットの高速力で使用すると、貴重な燃料重油をガブガブと消費してしまう。

だが、日本には石油が産出されない。

戦争が始まると、重油の輸入がストップするから、備蓄した石油だけに頼らねばならない。

「大和」が一六ノットで一万二〇〇〇浬を航行するのに、約一ヵ月かかる。

その燃料消費量は六〇〇〇トンである。

五年間の戦争では六〇ヵ月分だから三六万トン、「大和」型四隻で一四四万トンという、実に恐るべき量になる。

なにしろ、大正時代から三〇年以上かかって、太平洋戦争開戦までに備蓄した重油は、四〇〇万トンとか六〇〇万トンとか言われている。

実際には「大和」型戦艦が毎日三〇ノットの高速で走り回ることはないから、これは机上の単純な計算だが、それにしても燃料消費量の少ない舶用機関は、ないものだろうか。

昭和五十五年に海上保安庁の設標船「銀河」が廃船になった。

このため、現在の日本には蒸気タービンを主機とした航洋船舶は一隻もなくなって、すべてディーゼル船だけになってしまった。

だが、約五〇年前の日本では、ディーゼル機関を搭載した航洋船舶は、小型船二、三隻にすぎなかったのだ。

そしてこの頃、低燃費の機関としてディーゼルが脚光を浴びることになってきたのである。

2 ディーゼル戦艦現わる top

第一次大戦に敗北したドイツ海軍に許された新造艦は、排水量一万トンまでであった。

その第一号艦「ドイッチュラント」(のちに「リュッツオー」と改名)は、昭和六年五月に起工され八年四月に進水した。

速力は二六ノット出るので、当時の世界中のどの戦艦よりも高速であった。

だから自分より強い敵、戦艦が来たら逃げればよい。

主砲は二八センチ三連装砲塔二基だから、自分より高速の条約型巡洋艦が来たら撃沈してしまう。

当時“ポケット戦艦”とか“豆戦艦”などと呼ばれ、世界の注目を集めたものである。

さて「ドイッチュラント」の最大の特徴は、五万四〇〇〇馬力という、大型のディーゼル機関を採用したことだ。

その上戦艦「大和」の六分の一の大きさでありながら、燃料重油は「大和」の半分以上の三二〇〇トンを搭載した。

そして、航続力はなんと、二〇ノットで一万二〇〇〇浬であった。

ドイツ海軍が「ドイッチュラント」を設計した目的は、開戦と同時に大西洋に出撃させ、長期間にわたり補給なしに通商破壊戦を展開することにあった。

従って、燃料消費量の少ないディーゼル機関が必要になったのである。

軍艦にディーゼル機関が採用されたのは、明治末期からのことであり、当時の日本にも三、四〇〇〇馬力のディーゼル機関を搭載した潜水艦はあった。

だが、この機関は、一馬力を発生させるために、二五キロの重量を要することと、燃料消費量の大きいことが欠点であり、大型水上艦用には使用されなかった。 |

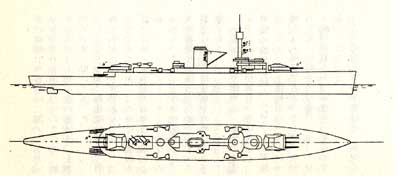

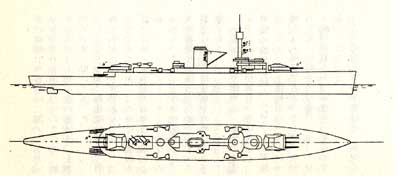

新生ドイツ海軍のホープ、小型戦艦「ドイッチュラント」

|

なにしろ「ドイッチュラント」のように五万二〇〇〇馬力となると、主機の重量だけで一三〇〇トン、それに三二〇〇トンの燃料を搭載すれば、これだけで艦の重量の半分ちかくにもなる。

燃料消費量の面でも、一馬力一時間あたり約四〇〇グラムを必要とするが「ドイッチュラント」のような長大な航続力を得るには二〇〇グラムくらいに下げねばならない。

そのため、潜水艦用の単働型を、現在の自動車用ディーゼルのように、二サイクルで一回燃焼するタイプに変更しなければならない。

また、シリンダーの中に、空気と混合した重油を吹き込んでいては効率が悪いので、重油だけを霧化して吹き込む、無空気噴射式にしなければならない。

昭和七年に「ドイッチュラント」の公試運転が終わり、騒音は解決されなかったが、震動の問題は解決され、また電気熔接の全面採用により、機関重量も一馬力あたり八キロに減らすことができた、というニュースが発表された。

当時の日本海軍では、水上艦艇用のディーゼル機関の研究はおくれており、一九七〇トンの敷設艦「厳島」が、二一〇〇馬力機関三基を装備しているだけであった。

ディーゼル主機と電気熔接、この二種類の造艦技術上の新技術を、日本海軍も開発しなければならない。

電気熔接については、日本海軍には福田烈という熱心な研究者がおり、昭和五年に起工した一二二五トンの敷設艦「八重山」が、昭和七年に竣工しており、電気熔接の第一艦として立派な実績をあげていた。

昭和七年当時、日本海軍では昭和六年からの建造計画が進行中で、巡洋艦「最上」型、駆逐艦「初春」型、潜水艦「伊六」型、「伊六八」型、水雷艇「千鳥」型などの建造に着手していた。

とくに伊六型、伊六八型には、国産化に成功した四〇〇〇馬力級のディーゼル機関を搭載し、アメリカ海軍の戦艦よりも速い二四ノットという水上速力を達成していたので、艦本五部ディーゼル班の意気は、まさに天を衝く勢いであった。

そして、次の新建艦計画は、昭和九年からの予定である。

後に述べるが、この時には艦政本部の江崎と軍令部の石川の二人による、プロジェクト・チーム的なものがあり、この二人の研究成果から、次期新建艦計画の大型艦を、すべて航空母艦または準航空母艦化する予定であった。

一般に大砲や機関は、軍艦の建造までには試作が終わっていないと、軍艦の設計に組み込むことは困難だ。

だが、水上艦艇用のディーゼル機関は未開発である。

そこで、昭和八年度一年限りの予算で、ディーゼル機関搭載の大型軍艦を一隻試作することになった。

この昭和八年度予算ほど、説明も記録も残っていない予算はない。

だが、当時の関係者の断片的な発言を総合すると、海軍大演習の中に「戦時艦船急造」という項目を入れて、横須賀工廠を大演習に参加させて建造したのではないかとも考えられる。

また一方では、議会が流会になり、追加の建艦予算が成立しなかったので、まず、臨時軍事費という事変処理費で予算をとり、のちに追加の建艦予算に項目変更した、とも伝えられる。

いずれにしても、昭和八年度予算は、大型のディーゼル主機搭載軍艦を急造するための、緊急処置だったのである。

3 “覆面”軍艦の第一号「大鯨」 top

昭和八年四月十二日に横須賀工廠で起工、十一月十六日に進水。昭和九年三月三十一日に竣工した急造軍艦には「大鯨(たいげい)」という名がつけられた。

藤本は山本開蔵の思想を受けついでおり、この潜水母艦「大鯨」と次期計画の給油艦「高崎」「剣埼」の三隻は、船体寸法を全く同一にする予定でいた。

ただ「高崎」型は、標準船体の上に給油艦としての設備を施し、巡航用のディーゼル機関のみを搭載しておく。

「大鯨」では飛行甲板以外の大半を構築、潜水母艦として使用し、主機のディーゼルは半数を搭載しておく。 |

ディーゼル機関搭載、電気熔接を試みた潜水母艦「大鯨」

|

こうして、速力を平時は軍縮条約規定内の二〇ノットにとどめるが、戦時には三ヵ月で機関を増設し、高速小型航空母艦に変身させる予定であった。

いよいよ、藤本式の本格的な“覆面”軍艦の登場である。

この時の計画では、ほかにも半数の主機を搭載しておき、あとで主機を増備して高速艦に変身させる予定の、水上機母艦を三隻建造した。

いずれもディーゼル主機であり、三隻のうち二隻は、特殊潜航艇母艦への改造を予定していた。

「大鯨」をトップとして、合計七隻の大型軍艦のすべてにディーゼル主機を採用する予定は決まったが、日本にその技術はない。

そこでドイツのMAN社に特許料を支払い、その技術を導入することが予定されていた。

だが、いざ交渉を始めると先方は、一〇〇万円という大金を要求してきた。

今の日本では、一〇〇万円という金額は、たいしたものではない。

だが、これは昭和七年の話である。

当時の予算を見ると、一〇〇万円は六〇〇トンくらいの小型軍艦一隻を建造できる金額である。

物を購入する代価ではなく、特許権の使用料としては、余りにも高すぎる。

日本でも、一〇〇万円も開発費を使えば、ディーゼル機関ぐらい完成できる。

現に潜水艦用主機は、立派に成功したではないか!

こうして昭和七年夏から、ピストン一個で八〇〇馬力を発生させる、四五型機関の試作に着手した。

当時は、完全な縦割り社会である。

造機関係者が、国産できると言う以上、その言を信用するしかなかった。

しばらくして、造機関係者は、大変な命令を受けた。試作機械の設計に入ったばかりだから、テスト完了までは三年、実用機完成は四、五年後と考えていたのに、明年四月から建造し、一年間で急造する「大鯨」は、ディーゼル機関を主機と決定した、と言われたのだ。

それも、一〇気筒で九〇〇〇馬力を発生させねばならない。

そこで、三気筒で試作を始めたテスト機を、一気筒三セットに改造、研究項目の併行処理をはかったり、「大鯨」用主機の製作用図面を準備したり、大さわぎをして、なんとか図面どおりの九〇〇〇馬力ディーゼル機関を、昭和九年三月末に「大鯨」に搭載し終わり、軍艦として就役させることができた。

しかし、それは予算処理その他の面での建て前の話である。実際は半完成の状態であった。

中村良三艦政本部長の特別の命令により、艦の安定性能の検定をかねて、機関の耐久力試験を実施することになった。

いざ高速力での航海が始まってみると、計画出力の半分まで回転を上げたところで不完全燃焼が始まり、もうもうたる黒煙が出はじめる。

そして五四〇〇馬力以上は、どうしても出力が上がらない。

結局、「大鯨」へのディーゼル主機搭載は、失敗だった。

そこで、昭和九年からの着工艦のうち、絶対に必要な特殊潜航艇母艦に改造するための二隻の水上機母艦だけは、ディーゼルとタービンを半数ずつ搭載することに改めたが、他の三隻は「大鯨」のディーゼル機関を改良して搭載することになった。

一方、「大鯨」の船体は全熔接構造としたが、熔接の時の熱の歪が船体に蓄積され、全体がそっくりかえってしまったので、何ヵ所かで船体を切断し、熔接をやりなおすという事故もあった。

最新鋭の高速戦艦「大和」の設計開始の日をタイム・リミットとして藤本は、無理に無理をかさねてではあるが、着実に一つ一つその必要条件を整備していった。

だが、技術家仲間での彼の評判は、余りよくなかった。

後年、藤本に対して造機関係者の間から「技術者というものは、愚直であっても、堅い信念に基き、熱と勇気と強い責任観念をもって、所信に邁進することが望ましい。

利巧で、下手な政治性をおびる技術者は、往々にして大きな失敗を招くことがある」という厳しい批判がだされている。

4 水中弾効果の発見 top

明治以来海軍の常識として、水面に落下した弾丸は、海水の抵抗により急速に、そのエネルギーを失うものと思われていた。

そのため、大正時代までの主力艦では、舷側の水上部分には厚い装甲鈑を用いたが、水面下は別の方法で防禦していた。

たとえば、魚雷は水深三〜六メートルの位置で船体外板に衝突して、自らが運んできた一〇〇〜三〇〇キロの火薬を爆発させる。

この爆発で起こった爆圧が、船体を破壊し浸水を起こさせる。

そこで、対策として鋼板を内側におき、その外側に何層かの圧力吸収区画を準備している。

さらに、魚雷爆発位置を船体中心から遠ざけるため、舷側の外側にバルジという出っぱりをつけて、水雷防禦対策とする。

ところが、大正十三年六月から始まった建造途中で廃艦となった戦艦「土佐」を標的とする実験で、日本海軍は、大変なことを発見した。

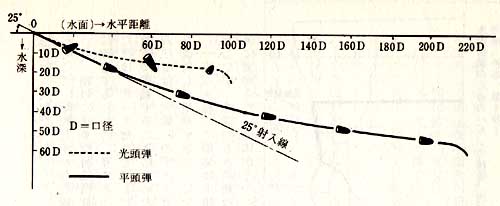

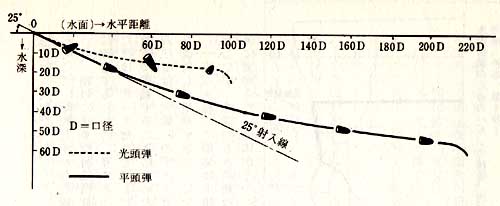

ある角度で水面に落下した弾丸は、角度が浅いと、水面で跳ねて跳弾となり、また角度が深いと急速に沈下するというのが定説だったが、約一七度で落下した弾丸の一発が、水面下三、四メートルのところを、魚雷のように水面に平行に三五メートルも直進して、舷側のバルジに衝突した。

この部分は、面としての爆圧に耐えるように構築されているから、装甲鈑はそれほど厚くはない。 |

魚雷防禦のためのバルジの構造。

図は巡洋艦「妙高」型を示す

|

「土佐」も舷側は一一インチの装甲鈑であるが、水面下は三インチしかなかった。

一方、砲弾は、相手の外板に衝突した瞬間に爆発してしまっては、その爆発エネルギーの大半は周囲に霧散し、敵艦破壊の効果を上げることができないから、たとえ一インチでも、敵艦の装甲飯に弾頭を食いこませてから爆発するように、衝撃に鈍い信管が付いている。

このような弾丸にとって、二枚や三枚の薄い装甲鈑など、なんの役にも立たない

水面下で「土佐」に衝突した弾丸は、次々と舷側隔壁を貫通し、艦内ふかく入ってから爆発したため、たった一発で三〇〇〇トンもの海水を、艦内に浸入させてしまった。。 |

砲弾の水中弾道

|

これは大事件であった。厚い装甲で囲まれた近代戦艦にも、以外な弱点があったのだ。

これ以来日本海軍では、水面に落下し、水中を直進する弾丸の破壊力を「水中弾効果」と呼び、日本海軍が、この現象を発見したことを、絶対の秘密とした。

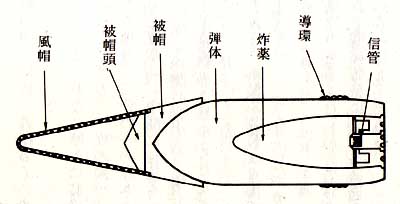

そして同時に、このような水中弾道を長く保持させるためには、どのような形の弾丸がよいかを研究し、先端が鈍角の弾丸を製造した。

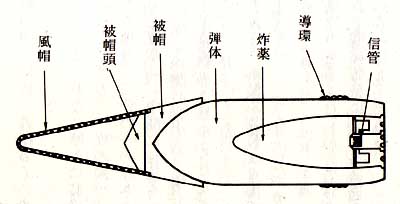

鈍角の弾頭に、空気中の抵抗を減らすため、ブリキ製の三角帽子をパンダ付けしたのが八八式徹甲弾、これを、やや弾体を細長くし、後端部を細くして、弾丸の到達距離を長くするように改良したのが、九一式徹甲弾と呼ばれていた。 |

九一式徹甲弾の構造

|

なお、アメリカ海軍では、この水中弾道の効果については、全く気付いていなかった。

ただ、潜水艦を砲撃した時、水面に入った弾丸が空気中と同じ弾道を保持するには、どうすればよいかを研究して、弾頭をスパツと切り落とした弾丸を開発していた。

これは対潜弾と呼ばれ、日本海軍でも、これを使用していた。

この水中弾効果を利用した弾丸の開発は、元来砲戦を得意とする日本海軍に大きな力を与えたと言えよう。

もし、太平洋上で日米両国の戦艦が合戦していたら、日本海軍は砲戦により相当な戦果をあげることができたと思われる。

開戦前、連合艦隊司令長官・山本五十六のハワイ奇襲作戦に、軍令部が最後まで反対だったのは、艦砲射撃技術という、日本海軍が最も得意とする方法で戦うべきだという思想からであり、その裏には、このような秘密技術の開発による、勝利への自信があったからだ。

5 間接防禦の研究 top

軍艦の沈没防止対策には、二つの方法がある。

第一は、厚い装甲鈑を張りめぐらして、命中した敵弾の爆発力を、無効にしてしまう方法で、これを「直接防禦」と呼ぶ。

第二は、軍艦を細ながい箱と考えて、その箱の底から上まで、つまり船底から上甲板まで、縦横に仕切りを何枚か入れる方法である。

この仕切りには、人間の通路はもちろんのこと、電線用のパイプも空気ぬきも、何もつけない、つまり貫通した穴は一つもない。

こうすると平時は、極めて不便である。隣の部屋へ行くのにも、いちいち上甲板に上がり、また階段を下りなければならない。

しかし、被害には、極めて強くなる。

たとえば、昭和十二年の支那事変の時、揚子江で作戦した日本海軍の駆逐艦、掃海艇などが中国軍の流した機雷に触れ、五、六隻が船体に大穴をあけられた。

しかし、この防禦隔壁と呼ぶ仕切りが有効に働いて、一隻も沈没艦を出さなくてすんだ。

同様に、船体全長にわたり外板の内側に水密区画と呼ぶ小ブロックを、多数つくっておくと、外板が破られたときも、船内への浸水量を最小限度にとどめることができる。

このような、水密区画や防禦隔壁による沈没対策を「間接防禦」と呼ぶ。

日本海軍で、この間接防禦の研究に最も熱心だったのは藤本であった。

昭和四年以後、彼は多くの実験を繰返している。

たとえば、同じ厚さの装甲鈑を用いるにしても、一枚の装甲鈑を装備する場合、二分の一の厚さの装甲鈑を二枚用い、中間に油層をおく場合、中間を空間にしておく場合など、多くの実験を繰返したのである。

平賀は、軍艦の防禦は直接防禦に徹すべきだ、と考えていた。

そして、乾舷(吃水線から上の舷側)を高くし、予備浮力を多くたくわえておけば、それで間接防禦には相当に役立つと考えていたようである。

これについての一例をあげれば、大正十年竣工の「長門」と昭和十七年竣工の「大和」が海戦したとする。

たがいに相手の水密区画を同時に、かつ一回の射撃で一つずつ破っていったら、どうなるであろうか?

ちょっと考えると、四万トンの「長門」より六万五〇〇〇トンの「大和」の方が、長く海上に浮いていることができそうに思われる。

だが、この考え方は、間違っている。

両艦の水防隔壁の数は、全く同じ二三区画だから、ほとんど同時に沈没することになる。

決して「大和」は不沈艦ではなかったのである。

「大和」型三番艦「信濃」が、航空母艦に改造された後、たった一発の魚雷の命中で、少しずつ艦内に浸入した海水のため、ついに沈没してしまったことは、よく知られている。

このような事故が起ったのは「大和」型戦艦の致命的欠陥として、その間接防禦に手抜かりがあったためであった。

平賀はバイタル・パートだけをガッシリとした鋼鉄で包みこめば、その外側の部分にいくら海水が浸入しても、艦は沈まない、と考えて、間接防禦にまわすべき鋼材を節約して、そのすべてを直接防禦に用いてしまっていた。

だが、三番艦「信濃」は、その不備を衝かれて沈没した。

二番艦「武蔵」は、両側からの攻撃によりバイタル・パートの外部が、すべて浸水して、これも沈没した。

沖縄に出撃した「大和」に対しては、アメリカ空軍は、極めて巧妙な攻撃法をとってきた。

攻撃を右舷に集中したのである。だから、片側の“浮き袋”を全部破られて「大和」は横転して沈没した。

おそらく、海中で上下がさかさまになり、垂直に搭載していた四六センチ砲弾が天井に落下、爆発したのだろう。

海中で大爆発を起している。

藤本が「大和」型の設計を指導していれば、間接防禦のための水密防禦区画の数を、二倍以上にしていたのではないかと思われる。

彼は、一万トン巡洋艦の設計の時も、水密防禦部分に鉄パイプの前後を密閉して詰めこみ、浸水後も浮力を保つなどして間接防禦の強化に苦心している。

「長門」にくらべて「大和」の水密区画の数が二倍あれば、一つずつ破れたとしても「大和」は「長門」二隻分の浮力を保つことができる。

「信濃」沈没の原因は、水密工事の不備にあったとされている。

だが、その水密区画の数が最初から二倍あれば、浸水に時間がかかり、沈没することなく、日本の洽岸にたどりつけたのではなかったろうか?

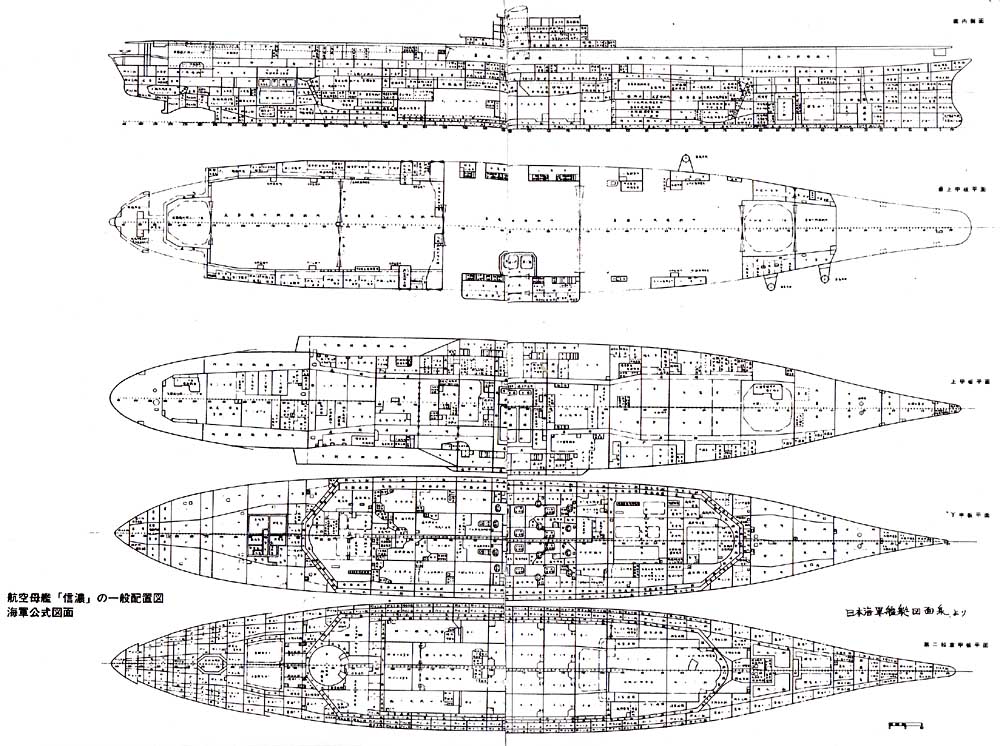

航空母艦「信濃」の図面 top

「信濃」は「大和」「武蔵」と同じ巨大戦艦の3号艦として造られた。

しかし航空母艦の不足から航空母艦に改造されたが、初航海で米軍の攻撃を受け撃沈された。

|