|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

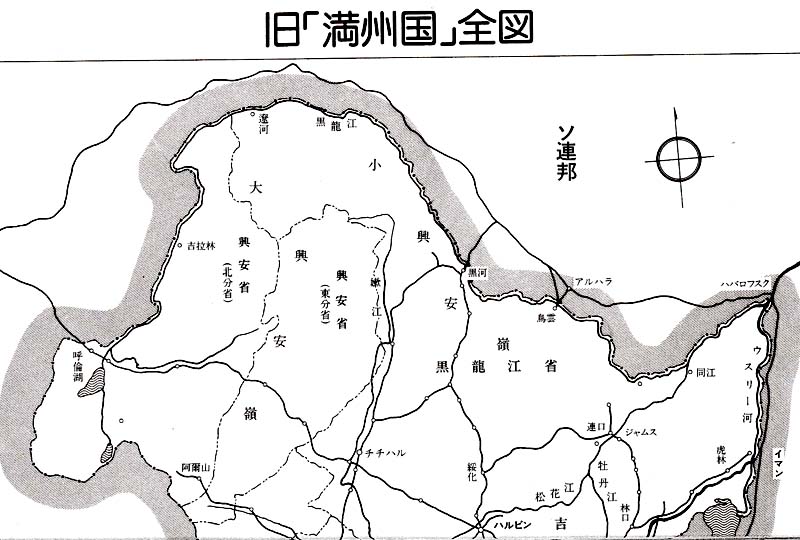

一章 旅立ち前の手紙

|

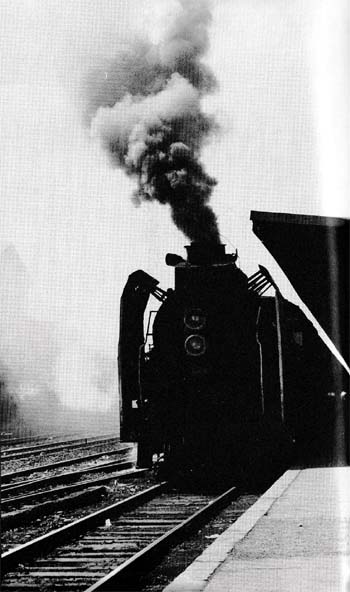

ハルビン駅で著者の早乙女さん

中国の東北部に、かって「満洲国」があったことを知る人は、どのくらいいるのでしょうか。

四十代以上、少なくても私より年上の方はともかくとして、こんにちの若い世代=特に生徒や学生たちを対象にするなら、ずいぶん心もとないような気がします。

たとえば、つい先頃も、こんな経験をしました。

地方のある公立高校で、ほんの少時間、読書サークルの生徒だちと懇談する機会があったのですが、その席上、話がふと私の生いたちにおよんで、一九三二 (昭和七)年三月、私の生まれたその同じ月に「満洲国」が……と何気なく口にしたところ、生徒の一人から、質問が出ました。

「あのう、マンシュウ国って、どこにあったんですか?」

私は、虚を衝かれた感じでした。 高校生なのですから、これまでの学校教育で、歴史や社会を学んできたはずだろうに、一体どうなってしまったのか。

「だって、そんな国、ありませんよね?」

と、彼の目は、いかにもけげんそうです。 |

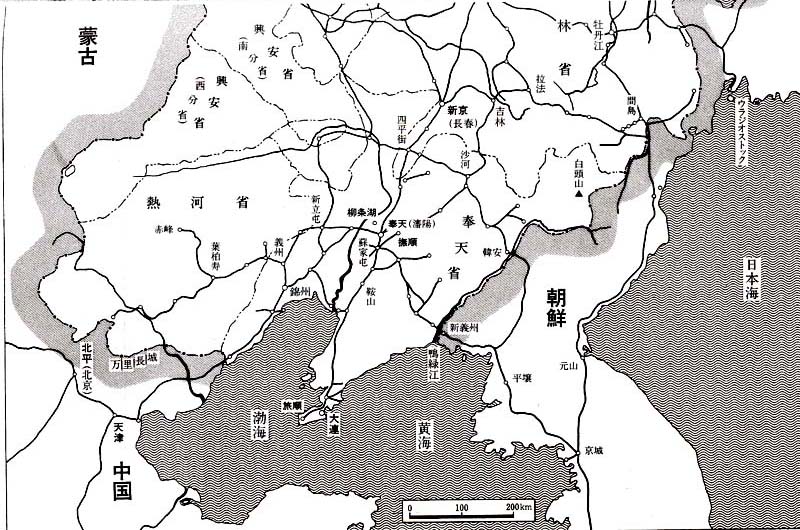

ハルビン駅の蒸気機関車

|

「ないことは確かです。日本がでっち上げた傀儡(かいらい)政権で、一三年間ほどで幕を閉じたのですから」

私は少し口ごもりながら、そう言いかけて、今度は傀儡という意味が理解してもらえるかどうかが、また気になってくるのでした。

「ほら、映画の“ラスト・エンペラー”で、エンペラーが、日本軍によって皇帝の椅子についたところだよ」

と、横からヒントめいた声が入って、一同はうなずきましたが、当の本人はその映画も見てなかったのか、「満洲国」をさながら謎の 「邪馬台国」的に受けとめているような感じなのでした。

しかし、「満洲国」が初耳だとすると、その後はどうなるのでしょうか。

一五戦争の発端となった「満洲事変」も同様に怪しくなり、中国ならびにアジア諸国民の鮮血に色どられた昭和史そのものの土台が、霧(きり)がかかったように漢然としてしまいます。

これではいけない。現代史のもっとも大事なところが、すっぱりと欠落してしまう。

といっても、それは彼ら自身の責任なんかではなくて、教える側、伝える側にこそ問題があるのですが、さて大人の一人として、この私は……とわが身により当ててみますと、やっぱり自信が持てないのです。

東京大空襲の惨禍など、一五年戦争の結果については、体験者としてある程度まで語ることができたにしても、その原因や成り立ちについては、これは残念ながら追体験せざるをえません。

つまり、学ぶほかはないということです。

だって、いわゆる「満洲事変」の勃発は一九三一 (昭和六)年のことで、私の生まれる前の出来事なのですから。

しかし、できることなら、学ぶことの中に現地踏査も含めてみたい。

いまは世界のどこでも自由に行けるのです。

歴史の現場に立って、直接にこの目で耳で確かめてみたならば、より身近なものとして感じられるのではないか……。

そんな思いが、今回の中国東北部・旧「満洲」の旅の、最初の素朴な動機だったといえるかもしれません。

(以下、いささかわずらわしいので、日本側呼び名の「満洲」の「 」をはずし、「洲」の文字を略して「州」と書くことにします)

それからまもなくするうち、素朴な動機に、やむにやまれぬ思いが重なり、さらに裏打ちされるようになりました。

これも、大事なことなので、一筆しるしておく必要がありましょう。

今年(一九八九年)のまだ寒い時期、朝の新聞を見ていた私に、ひどく気になる記事が出ていました。

第二次世界大戦の歴史認識をめぐる、竹下首相の発言です。

昭和天皇死去に際して、政府もマスコミも、あげて天皇の全生涯をたたえるキャンペーンを展開しました。

首相は、天皇が「世界の平和と国民の幸福をひたすら御祈念され」とか。

「お心ならずも勃発した先の大戦」などという「謹話」(きんわ)を発表したわけですが、このことに触れた国会での質問に対して、次のように答えたのです。

「“謹話”は先の大戦が悲しむべきものであって残念の極みであるという趣旨で述べたもので、戦争責任を念頭に置いたものではない。 侵略戦争であったかどうかは、後世の史家が評価すべき問題だ」(89・2・18、衆院本会議)

さらに数日過ぎに、またこの発言に関連して、日本が軍事同盟を結んでいたドイツのヒトラーが、ヨーロッパで起こした戦争をどう考えるかという質問に対して。

「戦争全体をこれを侵略戦争だと、学問的に定義するのは非常に難しいと、私の勉強では思っている。

過去の戦争に対してこれは偶発的であったとか、これは自衛行為であったとかいろいろ議論があることはよく承知している。

しかし、これを総括して侵略戦争だ、ということはやはり、後世の史家そのものが評価すべき問題だと思う」(89・2・18、衆院予算委)

後世の史家が、よほどお好きなようです。

戦後四十余年も経過したのに、まだこれから先の後世とはいつ頃なのか、史家とは誰のことなのかよくわかりませんが、いずれにせよ、過去の戦争が「侵略戦争であった」とは決して認めていないということ。

さらに、ヒトラーのナチス・ドイツの引き金によって火ぶたの切られた第二次世界大戦もまた右に同じ、という結論なのです。

黒を白と言いくるめる、とはまさにこのことで、あの破壊と殺戮のかぎりをつくしたナチス・ドイツによる戦争を、実は侵略でないかもしれぬ、などという首脳がいま世界のどこにいるでしょうか。

侵略でないとすれば、それは一体どういう性質の戦争だったのでしょうか。

ある戦争が侵略かそうでないかは、常に「後世の史家」が登場しないと、判断できないものなのでしょうか。

首相発言の本音は、どうやら「後世の史家」に責任転嫁することで、実は昭和天皇の戦争責任回避にポイントがあったのではないか、と私には思えるのです。

そのなによりの証拠に、首相発言とほぼ同じ時期に、「日の丸」「君が代」の義務化を前面に打ち出した文部省の新学習指導要領が登場しました。

また、指導要領の『小学校指導書 社会編』には、重点的に教えなければならない歴史上の人物として、日露戦争の連合艦隊司令長官、東郷平八郎がまかり出てきたのです。 一二年ぶりに改訂されたという新学習指導要領は、私にいわせてもらえるなら、「日の丸」「君が代」「軍人の登場」が三点セットで、これではお国のための人づくりではないのか、という危惧をぬぐい去るわけにはいきません。

そんな不安は、決して私だけではなかったらしくて、国外からも様々な批判の声きびしく、たとえばイギリスの『エコノミスト』誌(89・2・18)は、ズバリ核心に迫る指摘をしています。

「現状にあきたりない文部省のナショナリストたちは、学校で日の丸の旗を掲げさせ、子供たちに国歌を歌わせて天皇を崇拝させ、戦争の英雄を学ばせようとしている」

厳密にいえば「君が代」は国歌ではありませんが、それにしても、海の彼方からだと物事の本質がよく見えるのか、政府や文部省にとっては、まことに耳の痛い声。

日本の政治や教育は、子供たちを、一体どっちの方向へ持っていこうとしているのだろう。

そのキナ臭い流れと、過去の戦争の性格をあいまいにする首相発言とは一体のもので、決して無関係ではないように思えるのです。

はたして、天皇の軍隊であった皇軍=日本軍国主義による一五年戦争は、侵略戦争でなかったのか、どうなのか?

いまこそ私たちの一人ひとりが、「後世の史家」を待つのではなくて、臆せず恐れず、ひたむきに昭和の時代の検証者にならなければ……。

そんな思いにかられますと、いつか何となく機会があったら、出かけてみるかと考えていた中国東北部への旅が、にわかに緊張感をともなって身近に迫ってくるのでした。

|

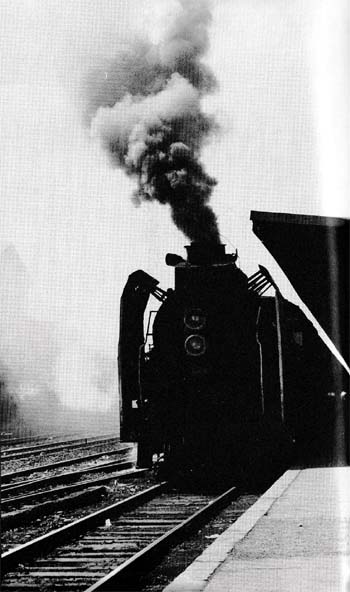

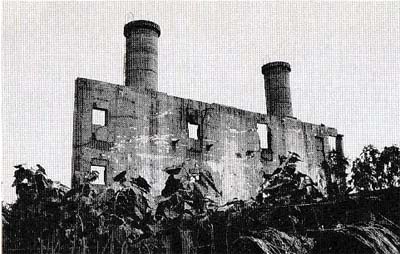

第731細菌戦部隊のボイラー室跡の煙突

|

関東軍につかまった中国軍ゲリラ。

そのほとんどは処刑された(1931年、新民屯で)

|

しかし、大陸性気候というのかどうか、中国の東北部は、夏が過ぎると秋なしで一気に冬へ駆けこんでしまい、その冬は零下三〇度にも下がるとやら、人一倍寒がりの私は、それを聞いただけで身震いし、これはもう絶対に夏にかぎると、八月がやってくるのを心待ちにしていました。

ところが、その夏が近づいてきたとたんに、今度は不吉(ふきつ)なニュースが舞いこみ、新聞やTVに追われる身になったのは、目前に迫った旅のカラーを暗示するかのよう。

やれやれ……と、溜息ものです。

それは、東京・新宿で三五体もの人骨が発見され、身元を解明せずに埋葬しようという話で、もしかして空襲時の戦災遺骨ではないかという問い合わせなのでした。

七月二二日午後、新宿区戸山の厚生省国立予防衛生研究所の工事現場で、深さ二メートルの土中から人骨が次々と登場し、頭蓋骨が全部で三五体分。

奇妙なことに、残りの骨はほとんど太ももなどの脚の部分だけで、その他の骨は見当らない。

警視庁調べでは、少なくとも二〇年以上前、おそらく戦時中のものと鑑定されたという。

その現場は、戦時中の陸軍軍医学校の跡地で、軍医の養成のほか、医学研究も進め、校内にはあの悪名高い細菌戦で知られる第七三一部隊の石井四郎元隊長の「防疫(ぼうえき)研究室」と、その標本室がありました。

従って、発見された人骨は七三一部隊による実験犠牲者ではないかという説が有力で、もう一方に、周辺がB29の東京空襲で多数の死者が出ていることから、あるいは空襲犠牲者かも……という疑いもあるとのこと。

私は正直のところ、空襲犠牲者の可能性は薄いように思いました。

もしも一般人の戦災遺骨だとすれば、頭蓋骨と脚ばかりでなくて、その他の部分も、また子供の骨なども出てくるはずですし、しかも現場は軍の敷地なのですから、空襲下の民間人が入れたかどうか、かなり疑問だからです。

ところが、厚生省は三五体の人骨が、男か女か、子供も含まれているのかどうかさえも公表せず「無縁仏と考えるのが妥当」として、火葬しようというのです。

これでは、まるで証拠隠滅と同じではありませんか。

「戦災で死んだ人の骨かどうかは、周辺の土の状態などを調べてもわかる。

それさえもやらずに、真相を闇に葬るのは行政の怠慢。

このまま無縁仏にされたのでは、亡くなった人もうかばれない」(89・7・31、読売新聞)

腹だたしくやりきれぬ思いで、私はそうコメントしましたが、この一事もまた、過去の戦争を「侵略戦争だった」と認めたくないこの国の意向が、まざまざと投影しているといえないでしょうか。

発掘された人骨三五体が、もしも、ハルビンの七三一部隊の本部から、はるばる海を越えて送られてきた人体標本だったとしたら、……

そういう可能性がきわめて大きかったからこそ、当局はあわてふためいて、諸団体の公開調査の要請をすべて封じこめてしまいたいのです。

やましいところがなければ正々堂々と明白にすればよいのですから、そう受けとられても仕方ありません。

それにしても、まことに奇々怪々なニュースで、まもなくそのハルビンに飛んで、七三一部隊の取材も計画していた私にとっては、いささか出鼻をくじかれた感じ。

ラクでない旅になるのは覚悟の上でしたが、何となく不気味な胸騒ぎさえしてくるのです。

さて、先はどうなることでしょうか。

|

中央大街(旧キタイスカヤ大通り)。ハルビンの繁華街

|

ハルビンでは古いロシア風の建物がいたるところに残っている

|

ここで、ほんの少しだけ、日本と満州とのかかわりについてメモしておく必要があるかもしれません。

日本が満州を侵略の対象として考えるようになったのは、一体いつ頃からなのか?

その元をたどっていきますと、あまりにも長い歴史をさかのぼらなければならないのに、驚かされます。

私が見るところ、それが現実的な路線となったのは、どうも、富国強兵政策を前面に掲げた明治維新あたりから。

富国強兵とは、文字どおり軍の力を強化して国をゆたかにしていこうという力づくの論理で、軍備が増強されるにつれて、他国の領土に目が行くようになりました。

一八九四(明治二七)年、日本と中国(当時の清国)との間に、朝鮮の支配権をめぐって日清戦争が勃発。

近代国家へ仲間入りした日本の最初の大戦争です。

清国に勝利した日本は、強引に朝鮮と台湾をぶん取り、当時の金額で約三億円もの賠償金をうまくせしめた上に、旅順(りょじゅん)、大連(だいれん)など良港のある遼島(りょうとう)半島を獲得しました。

戦争はもうかる、と政府と軍部は、腹のなかでほくそ笑んだことでしょう。

ところが、強力なライバルが登場しました。

旅順や大連などは、冬期になっても凍らない港です。

不凍港のない帝制ロシアにとっては、何がなんでも自分のものにしたいところ。

そこでロシアはフランスとドイツと談合して、日本はけしからんと迫り、この三国干渉の結果、日本はやむをえずに遼島半島を清国に返還しました。

するとロシアはぬけ目なく、そのリベートとして、ちゃっかりと清国から旅順と大連を借り上げたのです。

おまけにシベリア鉄道の支線を延長させて、清国領土内を旅順まで通してしまい、わがもの顔にふるまうようになりました。

ロシアの勢力は、これまた腕づくで、満州から朝鮮へ、アジア一帯へと伸びてきたのです。

当初から腹の虫のおさまらなかった日本は、もう黙っていられないとばかりに、一九〇四(明治三七)年、ついにロシアに宣戦。かろうじて勝利した結果、当時、関東州と呼んでいた遼島半島南部と、東清鉄道(長春〜旅順)ならびにその沿線の炭鉱などの諸権利をロシアから得て、権利財産を守るために守備軍をおくことになりました。

この駐留軍隊が、のちにしばしば登場してくる関東軍の前身なのであり、ロシアから入手した鉄道が、やがて南満州鉄道(満鉄)となっていくのです。

以上の経過をたどっていきますと、他国の領土を食いものにしようと、日本とロシアはだかいにいがみ合い、血なまぐさい争いを経て、ついに日本がその宝物を一人占めにしたといえましょう。

その宝物i中国東北部に当る満州は、総面積一三〇万三千平方キロ、日本の三倍近い広さに対して、人口は三千万人ほど。

まだまだ未開拓の、そして豊富な資源を内蔵する大陸です。

しかも一九一七(大正六)年の革命で帝制ロシアが社会主義ソビエトに一変すると、政府と軍部は何としても満蒙(満州と東部内蒙古)に強力な「日本の生命線」を築かなければ……と考えるようになりました。

当然ながら、中国民衆の反発は強く、孫文ら中国国民党と、後の毛沢東らの中国共産党の指導のもとに、抗日の機運が全土にひろがりつつありました。

ために、これまた力づくでと満蒙への武力占領計画の準備が着々と進められていた矢先、一九三一(昭和六)年に、一五年戦争の発端ともいうべき満州事変(中国では九・一八事変という)が勃発。

火つけ役は明らかに日本軍で、みずから南満州鉄道に爆薬をしかけ、その小爆破事件を中国軍のしわざであるとして、武力行使に踏みきったもの。

すでに傀儡政権を通じて満州を支配しようと考えていた関東軍は、この事件を突破口にして乗北部の諸都市を軍事占領し、翌年三月、傀儡の満州国をでっち上げるに至ったのです。

|

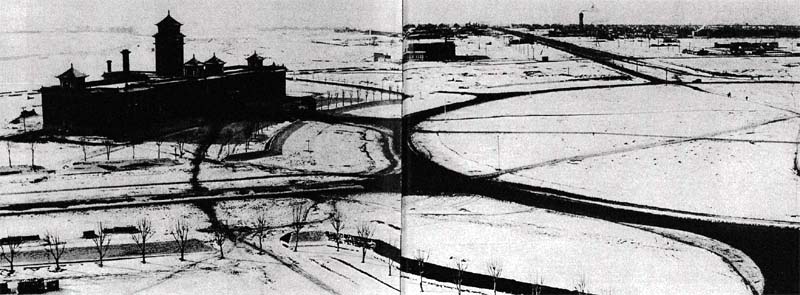

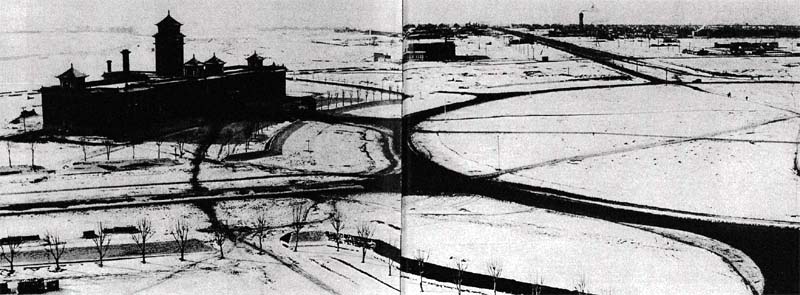

首都建設は長春(新京)に決まり大同広場にポツンと完成した政府庁舎(1933年)

|

|

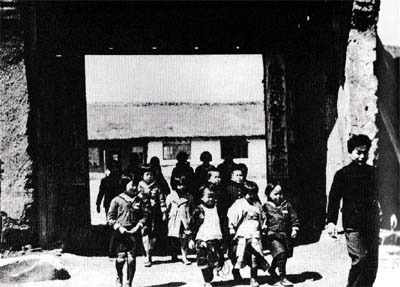

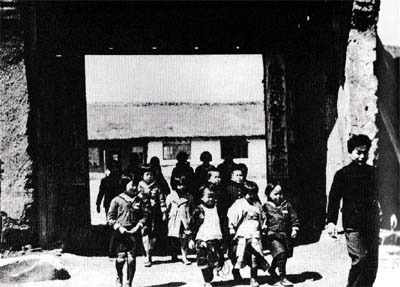

日本の子供たちは開拓者の卵といわれ国民学校に通った

満州国は、執政(のちに皇帝)に清朝の廃帝薄儀(ふぎ)がかつぎ出され、首都は新京(現在の長春)におかれて、表向きは新国家のような形態をとりましたが、すべての実権は関東軍にゆだねられていました。

関東軍こそ、満州国政府の黒幕だったといえましょう。

満州からさらに華北全土をねらっていた日本軍によって、次の火ぶたが切って落とされたのは、一九三七(昭和一二)年七月のこと。

発端は北京郊外の盧溝橋(ろこうきよう)で、日本軍が耳にしか原因不明の銃声からですが、これまた中国軍がしかけたものとして、チャンスあればとねらっていた日本軍の総攻撃となり、ついに日中全面戦争の幕開けとなったのです。 |

「満洲国」皇帝愛新覚羅(あいしんかくら)

薄儀(ふぎ)夫妻(1932年)

|

明治維新が掲げた富国強兵策は、軍拡路線をまっしぐらに突き進み、なるほど近代的な国家へと日本を押し上げたのは確かですが、満州という他国の領土を食いものにしての、不条理で無謀な世界戦争への道だったのです。

満州ということで、まだ幼少時の私の記憶に鮮やかに残されているものは、なんだろう。

もし、その一つだけを上げるとするなら、やはり「鍬の戦士」こと、満蒙開拓青少年義勇軍です。

義勇軍は、数え年の一五歳から応募できました。

つまり当時の義務教育だった小学校(国民学校高等科=今の中学校)卒業で、その資格が得られたのです。

今とちがって高等科を終えれば、ごく一部の進学希望者を除いて、クラスの大半が働きに出なければならぬ時代でした。

どうせ工場づとめか、職人の見習いになるか、あるいは軍人を志望していぐかくらいしか、進路のなかった当時、「鍬の戦士」となって渡満すれば、大陸の地主になれるという誘惑は、決して小さくなかったことでしょう。

都市部の私たちはともかくとして、生まれつき土に親しんできた農家の二、三男たちにしてみれば、なおさらのことだったろうと思えます。

青少年義勇軍の募集要綱には、「政府の補助金を受け、建国農民となり、一戸当り十町歩の耕地」が約束されていたからです。

さらに農業に不向きの者には、特技訓練で技術を身につけて、絋工や産業方面への進出もどうぞ、というわけです。″

土地はまるで棚ぼた式にもらえるし、まだほかのめぐまれた進路も、君次第で……というふうに受けとれました。

すでに大規模な農業移民政策が実施されていましたが、そんなにもたくさんの人たちに、土地がいきわたるかどうかは怪しいという疑惑を解消するものとして、満州は日本の三倍もの面積に対し人口は三分一ばかり。

日露戦争で皇軍が血を流して得た大陸は、赤い夕陽が、遥かな地平線に沈む光景を見るまでもなく、資源も土地もまさに無限大……。

この未開拓といっていい大地に、満州国がかかげたスローガンは、「五族協和」(ごぞくきょうわ)で「王道楽土」(おおどうらくど)を建設しようというものです。

五族とは、中国人、満州人、蒙古人、朝鮮人、日本人のことで、これらの人たちが一体となって、王(天皇)が徳をもって治める楽土にしようというもの。

五族は対等平等かと思いましたら、王道で示されたように、日本民族という優秀な指導者がいて、はじめて楽土建設が可能になるという仕組みなのです。

そうか、そういうことなら、と若者たちの使命感は、いやがうえにも燃え上がっていったことでしょう。

日本 よい 国 きよい 国

世界に 一つの 神の 国

日本 よい 国 強い 国

世界に かがやく えらい 国 |

すでにそんな歌「日本」が、子供たちの教室で声高くうたわれていましたが、満蒙開拓青少年義勇軍を思い出すとき、私のはるかな記憶から、彷彿(ほうふつ)としてよみがえってくる歌は、「われ等は若き義勇軍」です。

われ等は若さ 義勇軍

祖国のためぞ 鍬とりて

万里涯なき 野に立たむ

いま開拓の 意気高し(くり返し)

われ等は若さ 義勇軍

秋こそ来たれ 満蒙に

第二の祖国 うち樹てむ

輝く緑 空をうつ (くり返し) |

|

侵略に対する排日の宣伝ビラ

|

この歌詞をいま、あらためて読みかえすとき、若さ義勇軍たちの「祖国のため」とは、文字どおり国家のための何ものでもなく、さらに「万里涯なき野」とは、中国の東北部であり、明らかに他国の領土であったこと。

そこに「第二の都市」をうちたてようというのですから、武力で追われていった現地民たちにとっては、どんなに口惜しく、やりきれぬことであったでしょうか。

従って、中国人民が満州国を決して認めようとせず、「ウェイマン」(偽満)と吐き捨てるようにいい、たちまちにして、反満抗日の狼煙(のろし)が中国全土に広がっていったのも、当然のなりゆきであったかもしれません。

一九四五(昭和二〇)年八月、日本がしかけた戦争は敗れて、一転して追われる立場になった在満日本人は約一五五万人です。

戦死に自決、あるいは餓死や凍死、病死などで、約一八万人の生命が失われました。

在満邦人のうち、開拓団に属する者は約二七万人といわれますが、およそ三人に一人の八万人近くが、ついに帰らぬ人となったのです。

こうして、「王道楽土」を全アジアにと日本がもくろんだ「大東亜共栄圈」の拠点満州国は、わずか一三年ばかりの歴史を閉じて、蜃気楼のようにあっけなくも消滅しました。

その地が、現在の中国東北部であることはご存知のどおりで、本当はここにメモするまでもないのですが、「マンシュウ国って、どこ?」と聞く高校生もいる以上、少し長く振り返ってみたという次第です。

旅立ち前の手紙は、このへんで、ひとまずペンをおくことにします。

では、東京国際空港へ。……

top

**************************************** |