|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

三章 平房からの手紙

|

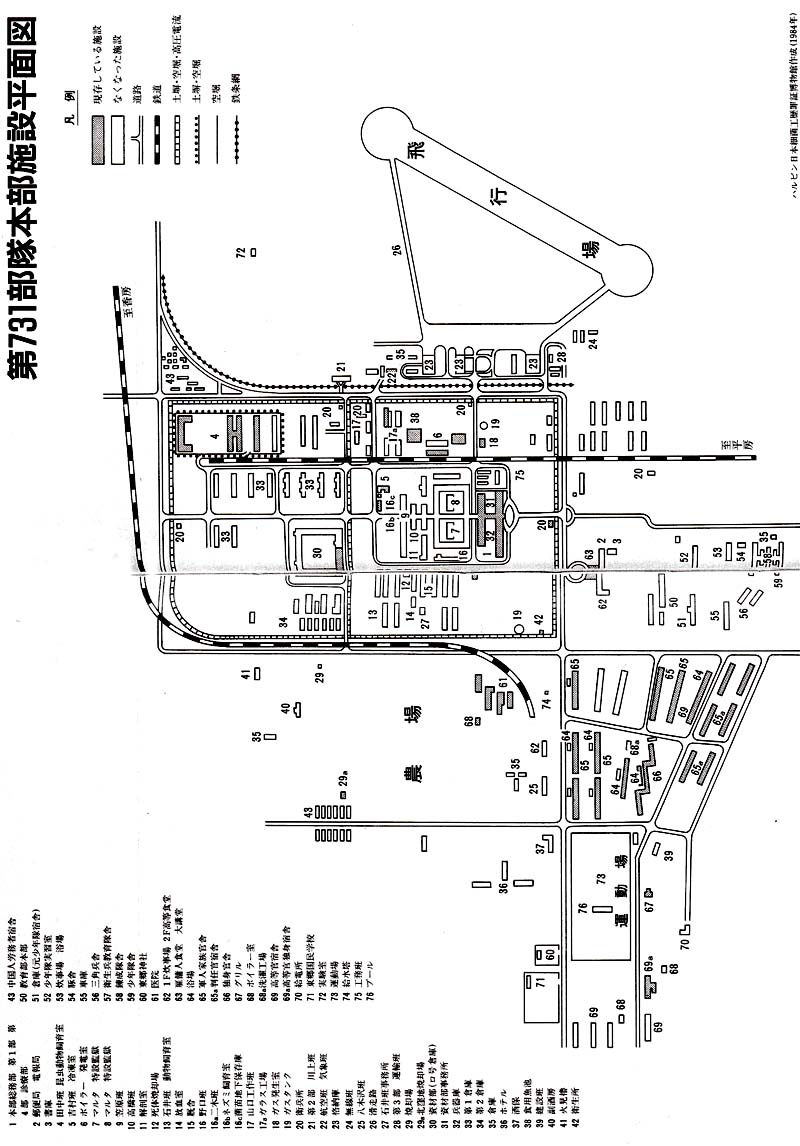

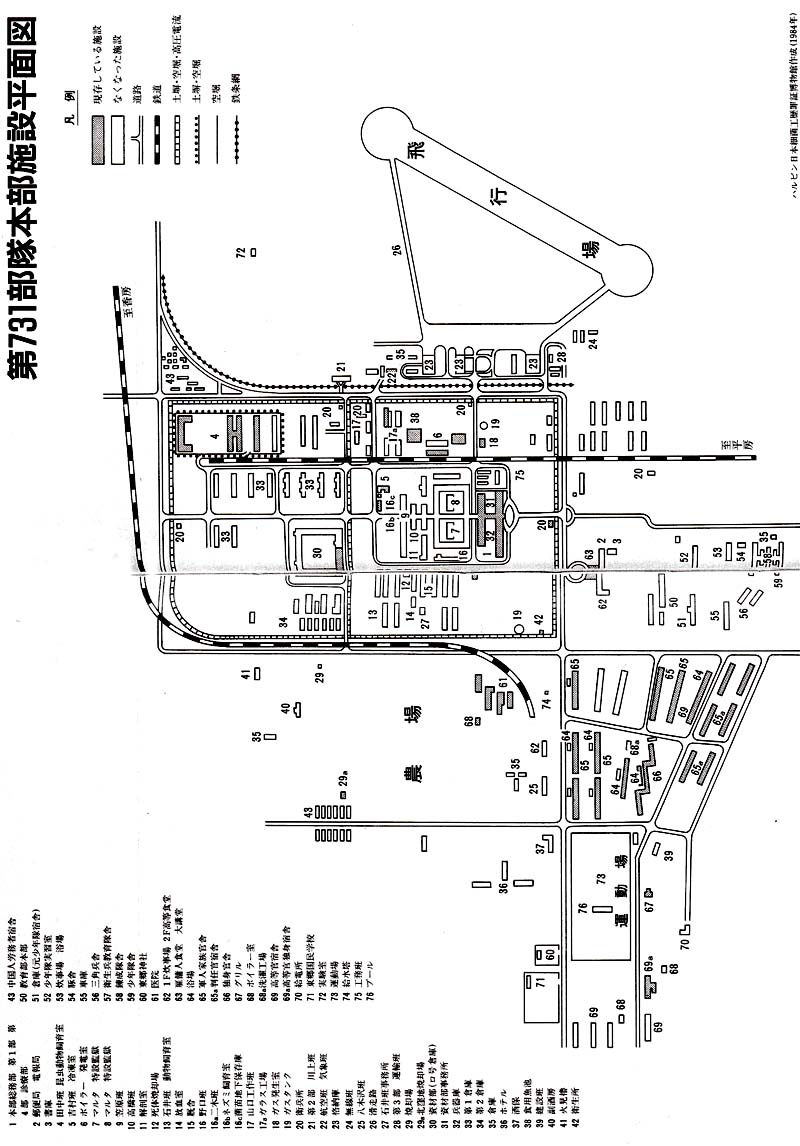

ハルビン日本細菌工歴罪証博物館作成

|

七三一部隊の跡地は、ハルビン市の南二〇キロあまりの平房(ビンファン)区にあります。

距離的にはそんなに遠くないのですが、なにしろ田舎道を通っていくので、車で一時間近くはかかるだろうとは通訳さんの話。

するとかなりひなびたところのようです。

それにしても、まばゆい朝の光に、ほっと胸をなでおろす思いでした。

何をするにしても、いちいち天候に左右されてはならないわけですが、今日ばかりは……と、祈るような気持でした。

これまで七三一部隊を調べて平房入りした人の記録に、あいにくと土砂降りの雨でという記述が、ずっと心に重苦しくよどんでいて、それが、何となく「マルタ」の日本人に対する怨念のように思えてならないのです。

考えてみれば、私はこれまでヨーロッパの殺人センターと呼ばれるアウシュビッツにも、二度にわたり足を運んでいます。

ほかのナチスの強制収容所跡も、ほとんど訪ね歩いて、人間わざとは思えぬ地獄のさまを直接に見てきました。

しかし、それらはことごとくナチス・ドイツのしわざであって、日本はそのドイツと手を結んだとはいえ、直接的な責任があるわけではないのです。

ところが、今度はちがう。

ナチスの悪業を決して他人事とはいえない日本軍国主義の罪の深さを確かめなければならないのは、同じ日本人の一人として、何ともやりきれぬものがあります。

悪天候だったとしたら、なおさらに気が滅入ることでしょう。

市内から郊外へと向かう車の窓から、田園風景に目をやりながら、私はふと通訳さんに聞いてみたくなりました。

「あの、これから行く七三一部隊のことですけれど、もうずっと前からご存知でしたか」

「いいえ」

おだやかな表情の通訳さんは、多少のとまどいの色を見せて、

「この仕事をはじめて一〇年ほどになりますけれど、その前は、ぜんぜん……でした。知らされなかったんですね。いいことではありませんから」

「それは、そうですね」

「ハルビンを訪れる日本のみなさんは、私が知るかぎり、平房へという方はいなかったし、私もまた口にしませんでした。だって、余分なことですものね」

「その余分なところに、こちらは、行くわけか……」

私は、ついつい苦笑したくなりました。

これまでの海外の旅は、みんなが嫌うところにばかり、執着してきたかのようです。

「でも、日本の過去の侵略を調べたいという方を、率直にいって、ありかたいと思います。

なかなか出来ることじゃないですよね」

「いやいや、実を申せば、こっちもヒヤヒヤドキドキ、怖気づかながらなのですよ……」

「侵華日軍第731部隊罪証陳列館」館長の韓暁さん

ボイラー室跡にたたずむ早乙女さん |

残された2本の巨大煙突

巨大煙突に貼られたプレート |

通訳さんの話ですと、平房区の人口は現在一五万人ほどで、そのうち農業人口が約五分の一近く、アルミ工場をはじめ機械、建材などの工業が主力だといいます。

かって関東軍は、その平房の東北部に七三一部隊の拠点をつくるために、周辺のいくつもの村落とおよそ一六○○戸を強制的に立退かせて、約八〇平方キロの用地を特別軍事地域に指定。飛行場から発電所までそなえた一大細菌工場の完成までに、突貫作業で一年余を費したとか。

しかし、撤収の際、証拠を残してはならぬと痕跡をとどめぬまでに爆破されてしまいましたから、どの程度まで残されているものがあるのかが不安でしたが、かなりの遠方にもかかわらず、

「あ、あれです!」 という、通訳さんの声。

車の窓から、その指さすところに目を向けますと、奇妙な二本煙突です。平屋建て民家の屋根のはるか先に、おばけ煙突のように、にょっきりと。

車が煙突に近づくにつれて、二本煙突は異様といっていいほど、信じがたい大きさであることがわかりました。

七一三部隊ボイラー室跡の大煙突で、かっては三本あったものが、中央部の一本を爆破するだけで火薬も時間も限界だったのでしょう。

車はやがてグランドのような広場に入り、三角屋根の正面玄関から左右に伸びる二階建て、レンガ造りの建物の前にとまりました。

これだけは、奇蹟的に原型をとどめる七三一部隊の総務部(第一棟)です。

いまは第一七中学校のパネルがかかげられてますので、学校になっているのでしょうか。

夏休みとあって、生徒たちの影はなく、そのせいか、何かひっそりとした空気です。

黄色に塗られた建物の左端に、鉄門のある入口がありました。

頭上の表示板の文字に、「侵華日軍(しんかにちぐん)第七三一部隊罪証陳列館」。

ああ、ついに来た……という感じ。ぴりりと、身のひきしまる思いがありました。

「やあ、やあ、お待ちしてました」

と、日焼けした浅黒い顔に白い歯並をのぞかせて、出迎えてくれたのは、韓暁(かんぎょう)館長でした。

がっしりとした大柄な体躯で、握手を交わした手の平の大きさとぬくもりとに、いかにも安定感があります。

「さ、どうぞ、どうぞ」ということで、古めかしい石の階段を上がり、二階の一室に通されました。

韓館長の話ですと、中学校校舎として使用されている建物の東端の二部屋を改修して、一九八五年八月一五日から、七三一部隊に関するミニ記念館が開設されたとのこと。

従って、まだまだ新しい記念館です。

森村誠一氏が『悪魔の飽食』第三部を書くために、この場所を訪れたのは六年前のことですから、もちろん記念館は出来ていません。

その意味では私は好運であったといえそうです。

そして、今日のために、当時の体験者三人がわざわざ来てくれています。

すべては願ったりかなったり、というところ。

しかし、韓館長の手短な挨拶の中に、一つびっくりすることがありました。

「この部屋ですが、当時、なんに使われていたか、わかりますか」

「さあ……」

「ここは、実は隊長の執務室です。あの石井四郎中将の」

「え、ほんとですか」

とたんに、腰が椅子からひょいと浮きそうになりました。

隊長執務室ともなれば、当時はめったやたらに入れるところではなかったのでしょう。

四〇年以上の歴史がふいにタイムスリップし、さらに体験者の証言を聞きながら、私の思いはやみがたく、おぞましい暗黒の扉を開いていくのでした。

付景岐(ふけいぎ)さんの体験

|

証言する付景岐さん

私は、今年七〇歳になります。

一九四二年から石井部隊教育部の炊事係をしてました。 |

韓館長の説明を通訳する金福満さん(右端)

|

教育部というのは、少年隊のことで、六人の中国人が、明日の命を気にしながら働いていました。

ある日のこと、係の日本兵から、「今日はどこにも出てはいかんぞ」と、足どめされました。

はたして一一時頃、緊急集合です。私どもは欸事用の道具に米など用意させられて、軍用車に乗せられました。

トラックとちがって、周囲が木で覆われた特別車です。

乗る際に、厳重に目かくしをさせられました。

車の構造から、どっちみち外は見えないわけですが、時間からみて、ざっと二〇キロぐらい走ったでしょうか。

降ろされたところで、部隊の食事の用意をさせられ、一時待機となりました。

すると、まもなく爆音がきこえてきて、北の空から飛行機が低空でくると、バラバラと何かを落としました。

私どもは命令に従って、それを着けました。それというのは、防毒マスクでした。

そのあとに、すぐ車で運ばれてきたのは、四頭のロバ、ええ、ロバでした

降ろされたロバは、空地の杭にしばりつけられ、私どもは空地から二〇〇メートルほど離れた場所に移されたのですね。

また、爆音。次にやってきた飛行機は、ロバの頭上に、何かを落としました。

何かわかりませんが、落下と同時にぱっと煙が上かって、あっというまに、ロバは倒れて動かなくなってしまいました。

たった五分くらいなものだったと覚えている。ですから、大変な威力です。

この実験が終了すると、私ども六人には、ひどく念入りな身体検査が待っていました。

いま振り返りますと、私どもに防毒マスクをつけさせて、一定の距離に立たせたのは、おそらく細菌か毒ガスの効果と、防毒マスクの性能を確かめるための計画的な実験だったと思います。

毒性が薄かったのか、それともマスクがよかったのか、運がよかったというべきか、全く危いところでした。

方振玉さんの体験

私は六七歳です。ずっと教育関係の仕事をしていましたが、いまは定年退職しています。

先生のお役に立ちますかどうか、私のささやかな体験をお話することにしましょう。

当時、私は石井部隊で働いていました。自分の意志ではなく、強制労務者として徴用されてきていたのです。

仕事は、石井三男の班で……この人は石井部隊長の実兄でしたが、私は動物の飼育係です。ええ、実験動物の、ですね。

そりゃ、いろんな動物が飼育されてましたよ。

鼠、鶏、猿、豚、牛、馬、ラクダなどで、私はそのエサづくりに追われていたのです。

エサを、あちこち運ぶのも仕事の内でしたが、部隊の重要部門の奥まで入ったことはありませんでした。

奥は日本人ばかりですし、厳重な見張りもいて、運んでいった物は、いつも入口まででした。 |

証言する方振玉さん

|

ところが、その日―― 一九四四年の秋で、一〇月頃と記憶していますが、命令で豚肉を運んでいきましたところ、「中まで持って行け!」とのこと。

きっと、自分たちで運ぶのが面倒だったのでしょうな。

四方楼(「マルタ」収容の特設監獄のある建物)の東北の塀のあたりまで行きましたら、

血相かえた日本兵が飛び出してきて、強引に一室に押しこめられてしまいました。何のことかさっぱりわかりません。

監禁された部屋ときたら、四方が璧だらけの取り調べ室みたいなところ。

窓は、高いところに一ヵ所だけ。

しかし、うまい具合に窓ぎわにテーブルがありましたので、私はそれを足場にして、ガラス窓ごしに外の様子をうかがいました。

すると、警笛の音。もくもくと煙を吹きあげながら、汽車が入ってきたのです。

汽車がとまって、白衣姿の日本兵たちの手で、何かが降ろされました。

何かは、人間でした。けれど自分の足で、歩いて降りてきたのではありません。

日本兵にかつがれて運ばれて出てきたものですから、それで、とっさに人間かどうかがわがらなかったのです。

二人が一束に……頭と足をさかさまにされて、こう、互いちがいになって、縄やら電線などでがんじがらめにしばられていました。

束にして八束で、ですから一六人でした。

男ばかりで、黒い髪、それも長くはなかったから、同胞にちがいありません。

呻き声とともに、手足を動かしてました。ええ、生きていたのは、確かです。

生体実験材料の囚人が、ハルビン経由で運ばれてくることは、うすうす知っていましたが、見だのははじめてです。

白衣姿の日本兵が、手押車に乗せて、四方楼へと運んでいきました。

私はもう、生きた心地はありませんでした。私どもも同じ中国人、いつ、そんなふうにされるかしれませんからね。

極秘のおそろしい現場を目撃した私は、やがて一時間ばかりで部屋から出してもらえましたが、「何か見なかったか?」と、何度も問いつめられました。

「いえ、あの部屋で見えたのは壁だけです。コンクリートの、ざらついた壁だけで……」

と、何とかかんとかうまく言い逃れました。

あれを見ていたのがわかったら、私は二度と外には出られなかったでしょう。

四方楼に運ばれていった囚人たちと、同じ運命をたどったにちがいないのですよ。

|

証言する靖福和さん(右端)

|

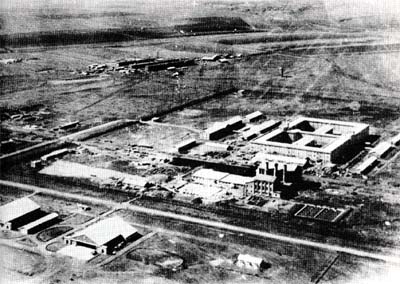

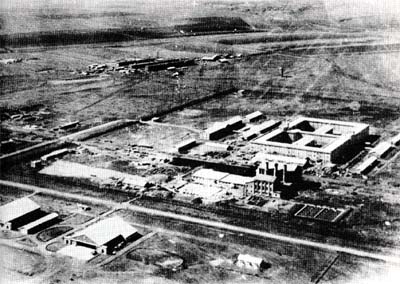

第731部隊「ロ号」棟と特設監獄O手前の三本煙突は発電用ボイラー室

(提供/森村誠一・下里正樹氏)

|

靖福和(せいふくわ)さんの体験

私は一番若くて、現在五五歳です。ですから、戦争さいごの年の一九四五年で、まだ一一歳でした。

住んでいた村は、ここから三・五キロばかり離れた後二道溝というところ。

当時ここは何か日本の特殊工場らしいといううわさは聞いてましたが、何をつくるのかまではぜんぜん知りませんでした。

子供だったせいもありますが、大人もほぼ同様でなかったかと思います。

その頃、というのは一九四五年五月くらいだったはずですが、村に鼠取りの大号令がかかりました。

一人当たり五匹ずつ。

それも、死んだものではだめだというんで、大騒ぎです。

なにしろ、五匹つかまえなければ処罰されるのですから、ただごとではない。

そんなにもたくさんの鼠が、この部隊から発注されていたと知ったのは、実はずっとあとになってからです。

いまにして思えば、部隊は対ソ戦のために、本格的な細菌戦準備をはじめたのです。

しかし、八月に入ってまもなくしますと、連日たえまなしの銃声音と爆発音が……。

黒煙がもうもうと空をおおいつくし、何がはじまったのかと思ってますうちに、奇妙な動物たちが、まるで洪水みたいに押しよせてきたのです。

私自身が見たものでいえば、猿にラクダに、そして一番多かったのが、赤い目をした白鼠でした。

すでに鼠取りでよく知ってましたが、この地方には、赤目の白鼠など、昔から見たことも聞いたこともありません。

それで、子供の目には、とても珍しかったものです。

最初にその白鼠を見たのは、爆発音のはじまる前でした。ですからね、部隊は重要施設の爆破作業の前に、あらかじめ白鼠たちを放したものと考えられます。

それとも、実験動物たちが、囲いを破って、勝手に逃げ出したというのでしょうか。

それから、世にもおそろしいことが起こりました。

少し間をおいて、周辺地域を襲ったのは、なんだと思いますか、ペストでした。

特にひどかったのが、私の住んでいた後二道溝と、義発源、東井子の、三つの村です。

後二道溝村五〇世帯のうち、ペストに感染して死者を出した家が、何と三九世帯。村で最初の犠牲者は、チョウ(張顔延)さんです。

私の叔父はまだ二十代でしたが、チョウさんの土葬を手伝って病気をもらい、葬式のあとばったり寝込んでしまいました。

叔父はチョウさんに続いて、三日目に亡くなったのです。働き者で、健康だけがとりえと、口ぐせのようにいっていたのに。……

その叔父を、追いかけるようにして、叔父の弟、姉、私の父、そして弟、叔父の妻の順に、次つぎと倒れ、みな七転八倒の苦しみようで死んでいきました。

そう、私たちは、あの世の死神にでも取りつかれたような感じでした。

時には一日のうちに、肉親が続けて、二人も……ね。なのにどうすることもできないのです。

何か、おそろしい伝染病らしいとはわかっても、まさかペストだとは気づきませんでしたからね。

原因が判明したのは、村長がハルビンに緊急救援を依頼し、市政府が大がかりな防疫救護隊を組んでやってきてからのことです。

村のなかで、私の家が一番死亡者が多かったので、隔離されてしまい、消毒やら注射やらで、何とか危機を脱しました。

しかし、一九人もいた家族は七人になってしまい、無事だったのは、祖母、母、兄と、いとこたちです。もう、戦争も終わっていたというのに。……

以上は当時から付近に住んでいて、七三一部隊となんらかの関係があった人たちの証言でした。

みな、きわどいところで「命拾い」したという一身上の深刻な体験ばかりですから、通訳さんをはさんで聞きますと、到底予定した時間には終わりません。

しかし、機会はこの一回きりと思わなければならないのです。

腕時計を気にしながらの質問です。

「まず靖さんに、おかずねします。当時はまだ子供だったわけですが、ここが緇菌部隊だったと、いつ知りましたか」

「前々からうわさ程度は耳にしてましたが、はっきりしたのは、ハルビンから、ものものしい防疫救護隊がきてからですね。

ペストとわかって、ぞっとしました。私どもの村では、それからずっと二〇年以上も毎年、組織的な防疫活動が行われたものです」

「ご家族のうち一二人もの方が犠牲となられて、ずいぶん痛ましいことですが、いま振り返って、どう思われよすか」

「あの時、家のまわりには、死んだ赤目の鼠があちこちに転かっていました。

棒でたたくと、たくさんのノミがパラパラ落ちてきたものです。

そのノミが、おそろしいペスト菌を運んできたのですね。いつまでたっても、忘れることなどできません。

日本帝国主義が製造した細菌で、私たちの一家は殺されたのだと思っています。

しかし、それは広範な日本人民とはちがいます。

人民同士は平和のために手を結ばなければなりません」

「七三一部隊の犯した罪は、戦中ばかりでなかったのがよくわかりましたが、その後遺症ともいうべき、戦後の直接的な犠牲者数はどれほどですか」

韓館長「靖さんのいた後二道溝など三つの村で、百人以上の人が、ペストで死にました。

実は部隊とさらに近いところに、いくつかの村があったのですが、すでに日本軍に追い出されたあとで、ほかへ移住していたのです」

「百人を上まわる死者は、七三一部隊が培養したペスト菌によるもの、と受けとってよいですか」

韓館長「この地方には、元々自然のペストはありませんでした。

それは歴史的にも明らかです。

ペストをひろめた赤目の白鼠については、見たことも聞いたこともなかったと靖さんが言いましたが、全くそのとおりです。

部隊に徴用されていた同胞によっても、この鼠が、部隊で飼育されていた事実が確認されています。

ですからペストは人工的なもので、七三一部隊によるものだというのは、 疑いようがないところ。

日本の方には、お聞き苦しいことでしょうが、残虐きわまる実験だったといわねばなりません」

直接的な責任は私にあろうはずはないけれど、日本人の一人として、黙ってうなずくよりほかはないのです。

体験者の証言と、それを補足した韓館長の発言を、さらに反復してかみしめる思いで、次に陳列館に足を向けました。

オープンして間もない陳列館は、いまもなお資料収集中とみえて、小じんまりとした資料室といった程度。

それでも、入ったとたんの全景模型はみごとで、七三一部隊の威容が一目でわかります。

ちょうど、空中から航空機に同乗して俯瞰(ふかん)したような具合ですが、まさに二十世紀のシンボリックな一大城廓です。

中心部の特設監獄のある建物だけで、丸ビルの三倍もあるとのこと。

これと比較できるものといえば、やはりナチス・ドイツによる殺戮工場アウシュビッツではないでしょうか。

全景模型からはじまる第一陳列室は、主として写真、証言、地図、公文書、新聞などの各種資料を構成して、七三一部隊の起こりから、その終末までを追っていきます。

日本の細菌戦部隊は七三一以外にも、まだ無数にあって、中国のどこで実戦使用されたかも、目で見てわかる仕組み。

そして、次に具体的に七三一部隊の本質と性格を告発していきます。

たとえば、生体実験の内容を解明するパネルの一枚を見ますと、次のような項目が並んでいました。

細菌注射、細菌食物汚染、細菌集団感染、梅毒、凍傷、真空、飢餓、断水、干燥、触電執水火傷、火攻め、水攻め、毒ガス、人馬血交換注射、採血、移植、X線照射、人口受精、空気静脈注射、尿注射、馬血腎臓注入、高速回転、煙肺注入、薬物実験、麻酔、切断動脈神経、小腸食道接合、催眠……。

ほかにまだ読めない文字の項目を入れて、合計三二種頬。

「何と、まあ……」

あまりのおぞましさに、呆れてものもいえません。

「マルタ」と呼ばれた囚人たちは、ただ一回きりの実験で殺されるのではなく、骨も内臓も血液もあくことなく活用され、ズタズタに切りきざまれていったのにちがいない。

そのための解剖用具が、第二陳列室のガラスケースに展示してありました。

大小様々なピンセットや鉗子(かんし)、メス、ハサミ、さらに太い把手つきの金属性のノコギリ。

その横にいくつもの柄のついた金具は、取出した臓器を順ぐりに掛けたもの……と、説明があります。

すると、解剖用具の下の蓋つきガラス瓶は、臓器を種分けして保存したものでしょうか。

まだ、あります。

続いて七三一部隊が飼育していた昆虫や動物たちと、それらを媒体として行われたペスト、コレラ、赤痢、発疹チフス、ラッサ熱、ウィルス、凍傷などの病原菌の研究と、細菌培養のための様々な用具。

ペストノミを多量に繁殖させる鼠かご。

さわるとペストになりそうな鼠の剥製。細菌培養に使われたと思われるいくつものガラス瓶やら、ビーカー、フラスコ。

さらに陶器の細菌爆弾。通称は石井式細菌爆弾で、積めこんだ細菌が投下のさいの高熱で死滅しないように、陶製にされたといわれます。

案内の職員は、まだ二十代の若い娘さんでしたが、見学する私がほかならぬ日本人とあってか、終始かたい表情で、質問の口をはさむのさえためらわれました。

ですから、陳列館をひととおり見て、外に出たときは、ほっと深呼吸でもしたいような気持。

しかし、まだまだ……といわなければなりません。

|

1943年12月に撮影された第731部隊各部長,支部長,出張所長

記念写真。部隊には8つの部と4つの支部,3つの出張所をもっていた

(提供/森村誠一・下里正樹氏)

|

細菌爆弾。上段中央が「ウジ式」と呼ばれる陶製爆弾

(提供/森村誠一・下里正樹氏)

|

|

|

|

|

山口班の細菌爆弾の貯蔵庫跡。右の写真の入口から地下室に通じていた |

今度は、韓館長の案内で、残骸をさらす施設の跡をたどりましたが、外は全景模型を見るようなわけにはいかず、たとえばこの場所に「マルタ」を収容した特設監獄があったという程度。

証拠を残してはならぬということで、隊員たちの隠滅作業は徹底したものだったのでしょう。

重要施設の一つとして、山口班兵器室の表示板をつけた建物を見ることができましたが、二階建ての殺風景な倉庫とにています。

細菌兵器の製造は、私たちの知る爆弾や焼夷弾とちがって、大がかりな設備とものものしい材料を必要とせず、実験室めいたところですんだから、兵器としては目立たず非常に安上がりだったのです。

山口班兵器室の中庭には、地下室への入口が保存されていました。

「細菌爆弾の貯蔵庫でした」 韓館長の説明です。

鉄板の蓋のついた四角い入口は、潜水艦のハッチににて、地下へ深くつなかっているようでしたが、土砂でうまっていて、内部の様子はわかりません。

次に足を向けたところは、どこからでも一目でそれとわかる、ボイラー室の二本煙突です。

さっき証言を聞いた第一棟からは、そう遠くない距離に見えたのですが、まわり道しなければならないとのことで、車で五分ばかり。

さらに徒歩で行きますと、小さな民家がぽつぽつと並んで、アヒルの群れが道を横切っていったり、いかにも庶民的な人里の風情です。

みな、戦後に移ってきた人たちで、部隊のことは知らないけずだと、韓館長さんの話。なるほど、直線ルートでは無理なわけでした。

やがて、歩いていく道に鉄道の引き込み線が見えて、二本煙突が大きく登場しました。

四角い窓の空洞をつけた厚手のコンクリートの壁面から、大砲のように空に伸びた二本煙突は、均等に高さ三〇メートルほど、まさしくおばけ煙突の異様さです。

壁面には、目の高さの位置に、表示板が掲示してありました。

中国語、英語、日本語で「動力分隊ボイラー室、発電所の残跡」とあって「このところは一九四五年八月一四日に日軍自らで爆破した」と読めます。

すると、重要施設の爆破作業のなかで、ここだけが最後まで取り残され、それもやっと一本の煙突は処理できたものの、左右の二本は間にあわなかったのでしょう。

「官舎から本部建物にいたる各室にはすべて暖房器が備えつけられ、給湯システムを完備していた。

どの部屋でもコックを開くだけでたっぷりとお湯が出た。高級ホテル並みである」

と、『悪魔の飽食』に出てきますが、隊員たちの細菌感染を警戒して、トイレまで水洗式にしたという近代設備の集中暖房と給湯は、もっぱら、このボイラーから行われたのです。

さらに、夜昼休みなしの細菌製造システムには、室内の温度の調節が何よりも大事で、人間よりも、むしろ細菌優先だったのではないでしょうか。

下から見上げた煙突は、まるで頭上にのしかぶさってくるかのようで、さびついた鉄バシゴが上まで張りついています。

あの日から、四五年もの歳月を、どう考えたらよいのだろう。……

七三一部隊については、その存在さえも、こんにちの日本の教科書では認められていないのです。

歴史学者家永三郎氏が執筆した高校生向けの日本史教科書(一九八三年)がよい例で、文部省の検定は七三一部隊の記述を削除せよとなり、その理由として「学界の現在は史料収集の段階」で、従って「時期尚早」とのことでした。

これだけたくさんの、読みきれないほどの文献や資料があるというのに、いつになったら、教科書に取上げてよい時期がくるというのでしょうか。

それもまた「後世の史家」にまかせるよりしかたないのでしょうか。

七三一部隊については、要するに教科書に載せるな、子供や生徒には知らせるな、というのが本音ではないのか。

ボイラー室の二本煙突を前にして、私の思いは複雑でした。

「先生、そろそろ行きませんと……」

通訳さんの声に、短な思案がふと途切れました。

top

**************************************** |