|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

二章 夜行列車からの手紙

|

|

|

霧の都・重慶へ |

28-17

夜一〇時三五分発の夜行列車で、成都を後にしました。

目指すは、五〇〇キロ先の重慶。順調に走れば十二時間ほどで、明朝九時過ぎに到着の予定です。車中で、またこの手紙を書くことにします。

夜行はかなりシンドイのではと心配でしたが、四人一室のコンパートメント式の寝台車は、なんと想像以上に快適です。

中国の電車、列車は「火車」と書きますが、寝台車は軟臥(なんが)と硬臥(こうが)の客車にわかれていて、硬臥は上、中、下の三段式なのに対し、軟臥は日本流にいう一等寝台になりましょうか。

左右二段ずつのベッドの中央に、しゃれたスタンドつきで、日本の列車よりもゆとりが感じられるのは、線路が広軌だからかもしれません。

いつでもお茶が飲めるように茶碗セットと魔法瓶が用意してありましたが、その魔法瓶のお湯の熱いことといったら!

コルクの蓋つきの、まことに素朴な魔法瓶でしたが、さまざまな付属品だらけの日本式とくらべ、その威力を思い知らされました。

余分なものがつけばつくほど、使い方もややこしく、お湯もさめやすくなるのでしょう。

魔法瓶とは逆に、かんじんなペットは、これは日本式を見習うべきだと思いました。

囲いらしいものが、なんにもありません。

上段ペットを使用する人は、寝相が悪いと転落するおそれがあるわけで要注意です。

けれど私は、幸せに下のペットにあやかりましたので、心配なし。

|

重慶駅に到着の著者(早乙女)夫妻、1989年1月1日

|

重慶駅正面のアーチ

|

それに今日は十二月三一日、大晦日なのです。

きたるべき新年を車中で迎えることになりますが、せめてそれまでは起きていて、今回の旅の意味を考え心がまえをあらたにしたいと思う。

新年の重慶入りは、ちょっとためらわれよすが、これは日本とちがって、中国では休日が一日あるくらいなもの。

新年はもっぱら二月の旧正月を祝うため、特に気を使うことはないという話です。

30-18

中国と日本では、生活習慣その他、いろいろと異なる部分もあるけれど、共通するところもあります。

共通するところ……そのひとつに、戦争の惨禍を、私はあげたいのです。

戦争が民衆にもたらした惨禍は、もちろん中国と日本では質量ともにちがいますが、さらに大きくちがうのは被害に対するところの加害で、日本人の一人として、それをつきつめるのは辛くきびしい作業にちがいないけれど、決して忘れてはならぬはず。

なぜ、と聞いてくれる人がいるなら、アメリカの哲学者サンタヤーナの、あの短なひとことですむはずです。

「過去の教訓を学ばぬ者は、かならず、同じあやまちを繰返すだろう」

考えてみますと、私か重慶に注目するようになっだのは、東京大空襲の戦災記録にとりくんだ頃からですから、元をたどっていけば二日も前のことになります。

東京大空襲(その実態については、いずれあとで少しふれますが)は、戦争が民衆にもたらした結果といってよく、結果から歴史をさかのぼっていく視点も大事なのです。

原因はとこにあって、プロセスは……と、それまでの私は社会科学的な見方で多少学んでいましたが、いかにも表面をなでていたにすぎず、ある日ある時、目から火花が飛び散るばかりの衝撃で、日本の加害責任問題を受けとめなければならなくなりました。

|

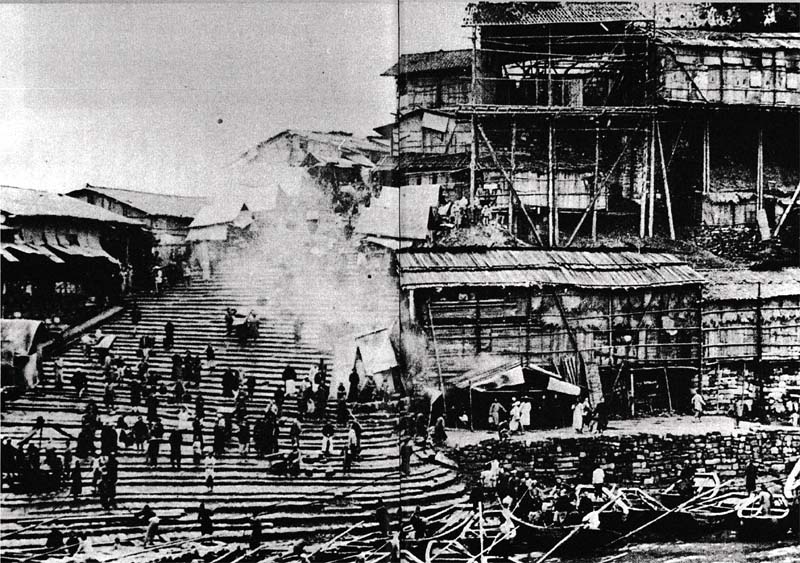

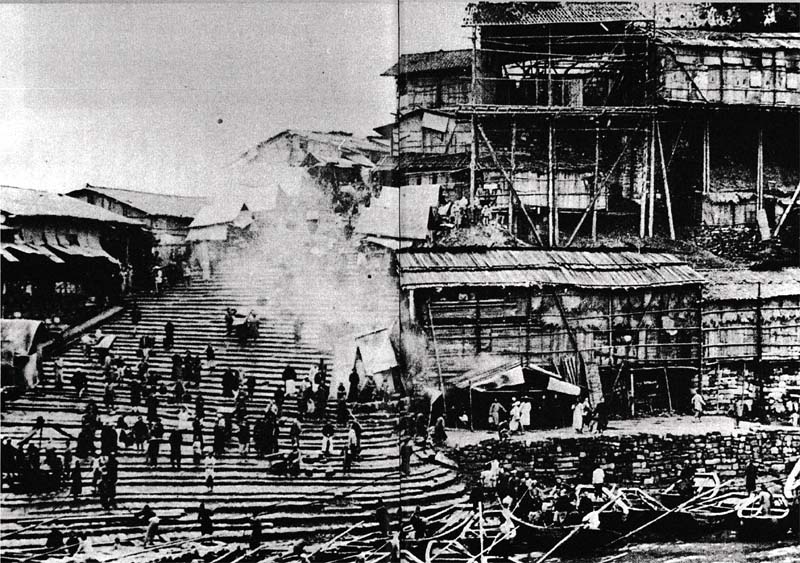

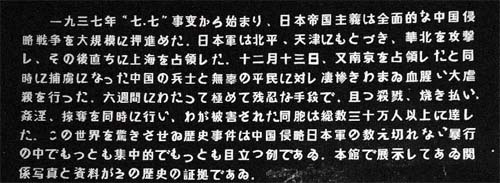

重慶惨状を伝えるワン・ショット

(ワシントンの国立公文書館蔵)

|

一八梯の階段。

(一八梯とは、一八段の階段があったところという意味で、

1〜一八梯あるというのではない)

長江の水辺から階段がいくつも枝わかれして上へと続く(一八梯付近)

|

あれは、私たちのまとめた保存版写真集『東京大空襲の記録』(三省堂)が刊行されるちょっと前のことですから、一九八一年八月のことだったと記憶しています。

東京空襲を記録する会の事務局長で、評論家の松浦総三氏がワシントンの国立公文書館の視聴覚室から、たくさんの写真を入手してきました。

ほとんど未発表写真ばかりで、外国語に無能な私には、とてもできない芸当です。

八つ切り版の写真を一枚いちまい見ていきますと、三月一〇日大空襲直後の、まだ焦土に白煙のただよう空中写真もあれば、一望見渡すかぎりの焼野原にぽつんと残った国会議事堂や、焼けたリムだけの自転車を引きずって行く傷心の羅災者の群など、どれもこれも貴重な写真ばかり。

これは、いい写真集がまとまるにちがいないと、やや興奮気味に見ていくうち、私はふっと息を呑み、一枚の写真に目が針づけになりました。

背筋に冷水が突き抜けて走り、眼球がぐにゃりとゆがんでしまった感じ。

東京大空襲の悲惨な、臨場感ある写真をずいぶん見てきましたが、これはまたさらに凄惨です。

カメラは、かなり幅のある一〇段あよりの石階段を府瞰(ふかん)して、その地獄の惨劇を非情な目でとらえています。

一体、何事が起きたのか。

石段に投げ出された死体は、それこそ累々と、あまりにもむごたらしくおぞましく、だれのしわざなのか、残虐というならこれ以上のものはないような感じ。

季節はおそらく夏に近く、裂けた衣服に、下着をなくして尻をむき出しにした男が、女の肩に右手を回したままだらりと横たわり、その横に石段からずり落ちそうに倒れた女の、のけぞった顔からは鮮血が流れ、石段のなかほどには、二人の幼児が、まるでつぶされた人形のように、ちんまりと。

幼児の上の段に目をやれば、乱雑に積み重ねられた死体の山。

ほとんど裸のもあれば、下積になって、片手や両足をはみ出したものも数知れず、どろりとした血液が、石段からしみて下へ流れていく。……

そして、もう一枚の写真。これは、あきらかに前につづく死体処理のワン・ショットです。

丘の上に何層かにつづく住宅を背景にして、汚れマスクの男たちが、トラックに次々と死体を積み上げているところ。

広場にはおびただしい死体がまだまだ未整理で、マスクの男たちはあおむけになった死体の両手を持ち、ずるずると引きずってくる。

のけぞった男の血まみれの顔と、遠巻にして、棒立ちになっている女たち。

モノクロだからよかったけれど、これがカラーだったとしたら、とても正視できるものではありません。

「中国の重慶ですよ。日本軍の、重慶爆撃の犠牲者たちです」

松浦氏の口調は重く、いかにもやりきれぬ表情です。私はたずねました。

「爆撃で、こんなようになるんでしょうか。

爆弾なら手足がばらばらに、機銃掃射なら、みんな一ヵ所にかたまるはずはないし」

「そう、研究してみる必要があります」

「一体いつのことでしょうか」

「空襲の初期じゃないかと思う。でなければ、市民たちがこんなに無防備にやられるはずがありません。

アメリカのジャーナリスト、エドガー・スノーの『アジアの戦争』によれば、一九三九年五月、重慶は日本機により、世界のいかなる都市もまだなめたことのない、最も無慈悲な爆撃にさらされたと出ている。その時期とみるのが妥当かもしれない……」

「それにしても、ひどい。ひどすぎますよ!」

私は憤怒のあまり、身体中がこきざみにふるえてなりませんでした。

|

|

|

遺体処理作業の重慶市民 |

その後、さらに調べてみますと、石段の死体累々の同じ写真が、重慶爆撃特集の一枚として、ライフ第二次世界大戦史『中国=ビルマ=インド』(タイムライフブックス)にも掲載されていました。

当時ライフ特派員だった力−ル・マイダンス撮影のものが多いようです。

こちらには、一九四一(昭和一六)年六月五日、空襲で市内最大の地下壕に避難した群衆がパニックに陥り、窒息死や圧死する者が四千名におよんだと解説されています。

パニック? そういうこともあり得たでしょう。

なにしろ普通の状態ではなく、日本軍機がいつ頭上にやってきて、火の雨を降らすかは、だれにもわからぬことなのです。

平和時の常識では、想像つかぬ事態も起きるにちがいない。

松浦氏が、アメリカから入手してきた記録写真が、はたして一九三九年のものか四一年のものかは、現地を踏みしめて念入りに調べればわかるかもしれないのです。

それにしても、私の原体験でいえば、戦争といえば空襲、その空襲は星条旗マークをジュラルミンの翼につけたB29という、動かしがたい固定観念がありました。

かろうじて一命を取りとめた三月十日空襲の、敵機の印象があまりにも強烈だったせいといえましょう。

|

|

|

爆撃のあとの重慶の岸辺 |

ところが、無差別爆撃の空襲は、日の丸マークの爆撃機によっても行われていたのです。

これを一体、自分のなかで、どういうふうに受けとめ整理したらよいのか。

ために、少し順序立てて、飛行機による現代戦争のプロセスを振り返ってみる必要があるかもしれません。

ごく大づかみにメモしてみます。

飛行機の歴史といえば、だれもがまず最初に思い出すのはライト兄弟による動力飛行ですが、調べてみますと驚くことに一九〇三年ですから今世紀の出来事なのです。

その後、一九一四年に第一次世界大戦が開始されてから、飛行機は急速な進歩をとげましたが、それでもせいぜい偵察どまりで、爆弾は積んだにしても、狙った場所へ手で落とすくらいなもの。

空中戦となれば、ライフル銃やピストルで撃ち合い、相手機に向けてレンガを投げるようなありさまだったといいます。

その頃の飛行機はほとんど複葉の、子供の模型飛行機みたいなしろもので、速度も一〇〇キロから二〇〇キロくらい。

実にほほえましいものでした。

第一次大戦後、飛行機の発達はめざましく、各国ともその役割に注目し、やがて海軍に潜水艦や航空母艦が登場。

さらに空軍は戦略爆撃を重視して、敵国の軍事産業をふくむ工業中心地や心臓部の首都を徹底的に破壊することで、国民の戦意をくじこうと、爆撃機の開発に乗り出すようになります。

日本の場合も例外ではなく、日中戦争とともに飛行機は飛躍的に性能を上げ、当初の軍事目標への攻撃から、高性能爆弾の集中投下で、ひとつの町のみならず、居住民まで焼きつくそうという都市無差別爆撃へ移行していくのに、それはどの時間を必要としませんでした。

一九三一(昭和六)年九月、日中戦争の最初の導火線ともいうべき「満州事変」が勃発。

中国東北部の柳条湖で、日本軍が南満州鉄道に爆薬をしかけ、その小爆発事件を中国軍のしわざであるとして、全面攻撃に突入。

翌年春にはかいらい政権「満州国」をでっち上げたわけですが、ここにはやくも関東軍は八八式偵察機を主力にして、遼寧(りょうねい)省の錦州(きんしゅう)を爆撃、病院、学校まで攻撃したことで、世界の批難を受けました。

一九三七(昭和十二)年七月、「支那事変」の火ぶたが切って落とされて、日中全面戦争開始に。発端は七月七日夜、北京郊外の慮溝橋(ろこうきょう)で、夜間演習中の日本軍が耳にしか原因不明の銃声からですが、これも中国軍による発砲として、日本軍の攻撃より軍事衝突になったもの。

この年は、無差別爆撃の歴史をふりかえる上で、ボーダー・ラインを引く必要があるかもしれません。

同じ年の四月二六日、ヨーロッパに目を転じますと、ナチス・ドイツ軍のコンドル軍団によって、スペインのバスク地方の要(かなめ)というべきゲルニカが壊滅し、二千人を超える市民がその犠牲となりました。

スペインは当時内戦状態にありましたが、ドイツ軍は反乱軍を隠れみのにして、画家パブロ・ピカソが怒りにふるえて超大作「ゲルニカ」を世に問うほどの蛮行を行ったのです。

ところが、ゲルニカ空襲からわずか四ヵ月あまり、八月になると無差別爆撃のバトンは、ドイツと防共協定を結んでいた日本の手に移り、今度は中国の諸都市が日本軍機によって焼きつくされるようになる。

慮溝橋にあがった火の手はすぐ上海に飛び火し、この段階から、日本陸海軍航空隊の爆撃作戦は、都市無差別爆撃へと急傾斜で、やがてブレーキがきかなくなりました。

戦略爆撃の発端となったが、当時、国内では一大壮挙といわれた渡洋爆撃の開始です。

海軍航空隊は九州や台湾の基地から、新鋭の九六式陸上攻撃機の編隊で東シナ海を横断し、目指すは国民政府の首都である南京(ナンキン)へ。

ほかにも杭州(こうしゅう)、南昌(なんしょう)、広徳(こうとく)、揚州(ようしゅう)、九江(きゅうこう)、孝感(こうかん)などの都市が目標になりました。

長崎県大村基地から南京までは約一千キロで、往復八時間の飛行です。

連日の悪天候を衝いての長距離爆撃は、ドイツ軍によるゲル二力爆撃とともに、その後に続く本格的な戦略爆撃の突破口を開き、太平洋戦争末期のB29による東京大空襲や、ヒロシマ・ナガサキの原爆への直線ルートであった、といえましょう。

同年十二月一日、三ヵ月にもおよぶ激戦によって、五万人もの犠牲を払い、やっとの思いで上海を占領した日本軍に、大本営から南京攻略命令が出されました。

兵士たちは「今ヤ朕力軍人「百難ヲ排シテ其ノ忠勇ヲ致シツツアリ」の天皇勅語を錦の御旗に、南京一番乗りを争って急進していくことになります。

食糧のほとんどは現地徴発という略奪で、その間に抵抗する住民の殺害や女性への暴行など、目もくらむばかりの残虐行為が南京へと引きつがれ、十二月十三日南京城突入とともに、爆発的な規模となったのです。

|

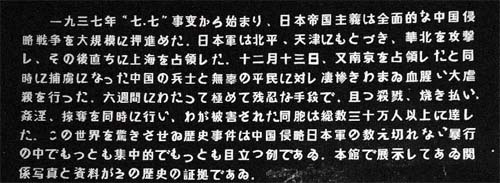

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞記念館にかかげられている日本語の説明

|

「記念館」正面の壁に刻まれている犠牲者数

|

|

南京市の侵華日軍南京大屠殺遇難同胞記念館での著者と、中庭のモニュメントの一つ

|

いわゆる南京大虐殺の犠牲者数については、こんにちの時点でその数を正確に算出することは不可能に近く、いま進められている日中双方の調査と研究が真実に近い実態を伝えてくれるものと期待してますが、一九八五年に南京郊外・江東門(こうとうもん)に建設された「侵華日軍南京大屠殺遇難(だいとさつぐうなん)同胞記念館」の正面壁に刻まれた、遭難者300000(三〇万人)の数字を心に深くとどめたいと思います。

「満州事変」勃発の年から、南京が文字通り血みどろの地獄の町と化す日まで、すなわち、

「一九三一年八月十五日より一九三七年十二月十三日、日本軍の中国首都完全占領までの間、南京は常に空襲の脅威下にあった」

と、その著書にしるしたジャーナリストがいます。

ティンバーリイは、イギリスの「マンチェスター・ガーディアン」紙の中国特派員でしたが、『外国人の見た日本軍の暴行』(訳者不詳・評伝社)によれば、この間に南京はおよそ五〇回の空襲を受け、爆撃した日本機はのべ八〇〇機以上で、投下爆弾は一六〇トンだという。

難民収容所への被弾から、病院がねらわれたこともあって、特に一九三七年九月二十五日、市民の死傷者六〇〇人に達した爆撃の際に被弾した中央医院は「決して目標誤認ではなかった。屋上に赤十字および中央医院の四字をペンキで書いてあった」にもかかわらずやられたのだ、と噴りをこめて記録しています。

|

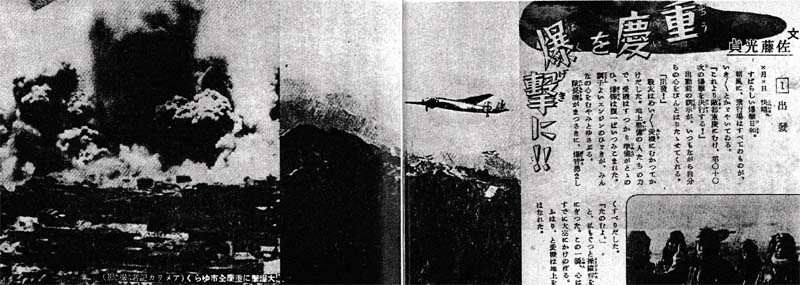

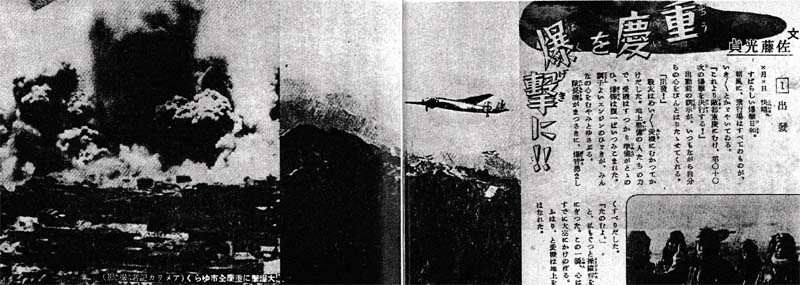

重慶爆撃を七ページにわたって、ルポルタージュをのせる(『少年クラブ』1940年11月号)

左の写真下の文字は『大爆撃に重慶市ゆらぐ(アメリカ記者撮影)』

|

その頃、というと、五十年ほど前になりまますが、私は何をしていただろう。

時にあえぐような汽笛を鳴らし、ごとごとと走り続ける夜行列車に揺られながら、私の思いはやみがたく、はるかな遠い過去をさかのぼっていくのでした。

何をしていたかといっでも、戦争の真実と実態については、ほとんどなにも知らされていなかったといえます。

もちろん、まだ幼児たったこともあるけれど、当時の父母の生活を振り返ってみても、新聞、ラジオなどの報道は厳重な検閲があって、軍部にとって都合のいい情報しか、国民の耳には届かなかったのです。

女性に選挙権がなかった例を上げるまでもなく、私の父母のような最下層の庶民は、こんにちからは想像もつかないほどの無権利状態に置かれていました。

「満州事変」の翌年に生まれた私は、一九三七年の「支那事変」から南京陥落の年に、六歳。

小学校入学がその翌春で、新しいランドセルを背に母に手を引かれてくぐっだ小学校の正門には、ばかでかい日の丸が風にはためいていたのをよく覚えています。

人一倍小さな身体が、巨大な旗にいまにも巻きこまれそうでとても恐かったのと、もうひとつ。

向いの文房具店の拡声器から、おそろしいボリュームで流れてくる歌が、さらに不安をかきたてるものでした。

僕は軍人大好きよ

今に大きくなったらば

勲章つけて剣さげて

お馬に乗って、ハイドウドウ

…… |

校門をくぐったら、とたんに馬に乗せられそうで、なにもかもが不安ないじけ虫の私にも、戦争の影がいやが上にも黒くのしかぶさってくるのでした。

日中戦争で記憶にあざやかなのは、南京爆撃で無念にも敵弾を受けたわが荒鷲の神兵が、火を吹く愛機から白いハンカチをふって僚機に別れを告げたという話。

おくゆかしき武人の名は、たしか梅林孝次中尉です。

そのさしえ入りの記事をどこで読んだのかは判然としないけれど、私はやるせない気持ちで首をかしげたものでした。

ハンカチをふるほどのゆとりがあるならば、なぜ落下傘で飛び降りないのだろう、と。

僚機の戦友がそれをすすめなかっだのは、むざむざ見殺しにしたと同じではないのか。

生命よりも飛行機が大事で、だから、常に愛機と運命を共にしなければならないとしたらずいぶんむごい話で、私なんかには、とうてい真似できるものではありません。

それから、やがて学年が繰り上がるにつれて、戦時色はさらに強まり、『少年倶楽部』連載のマンガ「のらくろ」が、どうやら中国にちがいない“豚の大国”へ攻めこんでいく頃、男なら少年飛行兵にならなければ男ではないようないたたまれぬ空気になってきました。

一九四一(昭和十六)年十二月八日、日本軍のハワイ真珠湾への奇襲攻撃から、日中戦争につづく太平洋戦争の火ぶたが切って落とされたからです。

大空へはばたこうという男子たちの夢をかきたてたのは、十四、五歳で志願できる海軍飛行予科練習生(予科練=よかれん)で、予科練へ予科練へとまるで草木がなびくような感じ。

多くの少年たちが家族の不安をふりきってでも、お国のためにつくそうというのとはうらはらに、ダメ子供の私は、いつも臆病風に吹かれっぱなしなのでした。

私は、なぜか、ずっと梅林孝次中尉のことが気になってしかたなかったのです。

火を吹いて墜落する愛機から、白いハンカチをふりつづける神兵の姿がちらちらっと脳裏をよぎって、そのたびに目を伏せて、ああ、ボクなんかには無理だ、とてもできることじゃない……とつぶやいてしまう。

それじゃいけないのだ、この仇を討ってくれとでも中尉はいいたいのにちがいないのですが、私は不適任というよりしかたありません。

太郎よ、おまへは、よい子供

丈夫で大きくつよくなれ

おまへが大きくなる頃は

日本も大きくなっている

おまへは、わたしを超えて行け

…… |

戦争も末期になると、そんな歌がはやりましたが、ちっとも「つよく」なれそうもない私には、なんだか面映(おもはゆ)いかぎりで大声を出して歌うのもためらわれ、そのせいかどうか、歌詞の一行がひどく気になったものでした。

太郎が大きくなる頃に「日本も大きくなっている」というのですが、これはどういうことか。

マンガの「のらくろ」は“豚の国”を目指して進軍して行ったけれど、よその国をぶん取らないかぎり、日本が大きくなるはずはありません。

梅林孝次中尉が火を吹く愛機からハンカチをふったのは、日本国内に侵入した敵との交戦中ではなくて、中国の首都・南京の上空だったのです。

それならば、中国機が、たとえ一回でも私たちの頭上に飛来して、何かをしたということがあったのでしょうか。

私は、この素朴な疑問を、ある日ある時、母に向けたことがあります。

「おまえのいう通りだよ。だけどね、それは決して口に出すんじやないよ。

いまは戦争でみんなキリキリと目の色をかえているんだから、うかつなこといえば、こっちが非国民扱いにされかねないからね」

「………」

私を乗せた夜行列車は、いつのまにやら蒸気機関車にかわったらしく、トンネルに入ったとたん、窓の隙間から噴煙がわっとしのびこんできました。

成都を発車した時にはディーゼルだったのに、どこでSLになったのだろう。 気がつきませんでした。

腕時計を見ると、零時はとっくに過ぎていて、すでに一月一日、元且です。

重慶に着く前に、さあ、少し休むことにしましょうか。

top

**************************************** |