|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

四章 残虐ということでの手紙

|

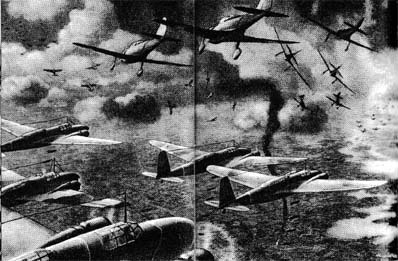

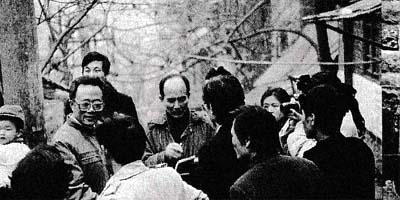

爆撃と空中戦のいさましさを伝える『少年クラブ』(1940年9月号)

昨日、一日中フル回転したせいか、なんとなくうっとおしくてならず、風邪を引いたらしい。

考えてみれば無理もない話で、夜行列車で十二時間も揺られてきて、一息入れる間もなく重慶の雑踏をあちこち駆け歩き、さらに深夜まで手紙を書いていました。

少し疲れたのです。

それで今日は安全度をとって、ホテルでお休みとし、かわりに東京から持参した資料類に目を通すことにします。

資料はもちろん自分でコピーしてきたのですから、赤線を引きながら通読しているものの、やはり現地に足を踏み入れ、直接に見て聞くと実感をともなうのか、ずいぶんちがうものです。

資料がにわかに立体的になって、迫ってくるかのよう。

コピーのその一は、戦時中のもので、「わが荒鷲、重慶に爆弾の雨」の大見出しにつづく記事と写真のグラフページです。

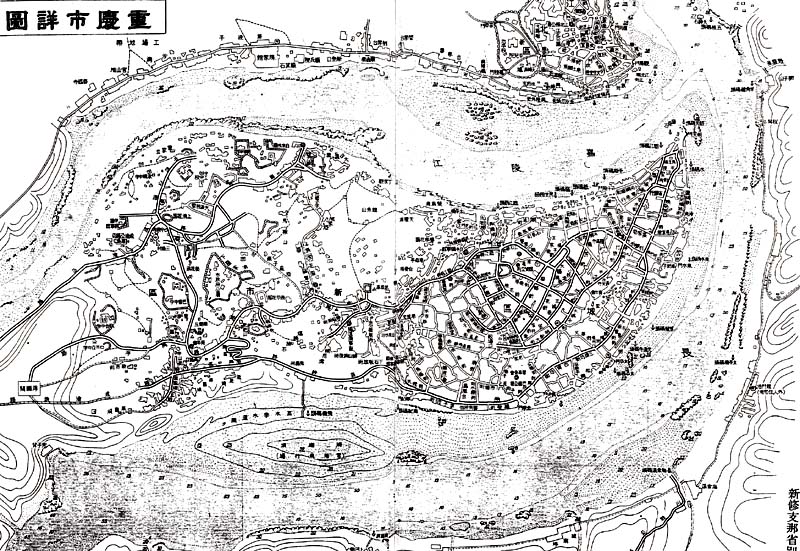

二大河川にはさまれて恐竜の首にも似た重慶の市街地が、おびただしい弾幕で、びっしりと埋めつくされている空中写真。

記事は、写真説明的なもので、そう長くはありません。 |

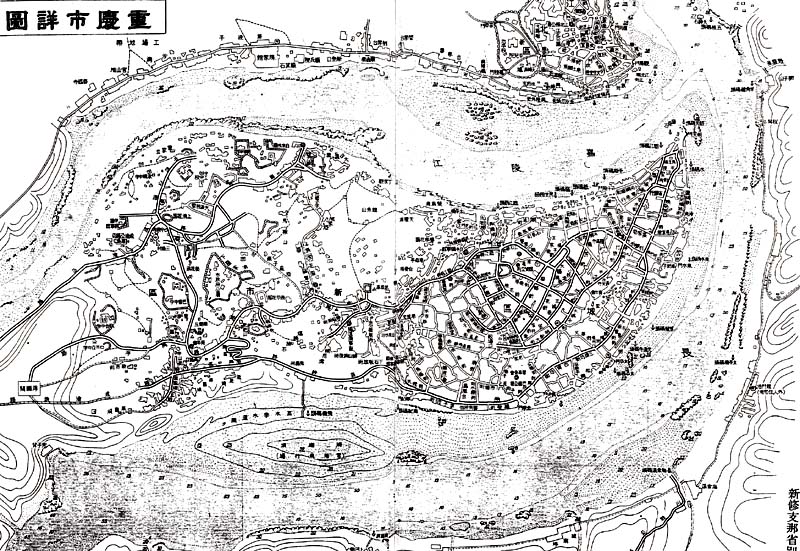

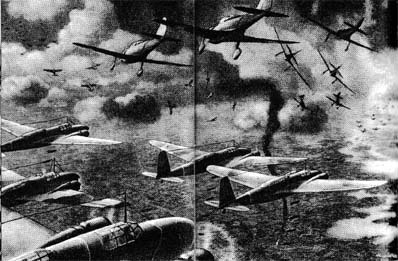

重慶大空襲を報じる『少年クラブ』1941年8月号

|

|

|

重慶だ、敵の首都重慶だ。

ごらん下さい、わが荒鷲の巨弾の雨が、みごと敵の飛行場に命中し、白煙あげて爆発しています。

重慶といへば、最前線の宜昌からでも五百キロ。

四方を山でかこまれた支那の奥地です。

ここまで飛んでゆくだけでも大変なのに、さらにむらがる敵戦闘機をうち落し追いまくり、すきもないほどの敵高射砲弾の中をくぐって進み、その上外国人の建物をさけながら爆撃するのは、なみたいていの苦心ではありません。

しかし、いよいよ蒋介石をどこまでも征伐することになったわが荒鷲の腕は、全く神業のよう。

四月二十二日から、海と陸の大空軍に、矢つぎ早におそわれる重慶は生きた色もなく、大騒ぎをしています。

私たちは、この忠勇な荒鷲の働きに厚くお礼をささげ、ますます武運長久を祈りましょう。

(『少年倶楽部』1940・8月号、大日本雄辯会講談社)

まだ小学校に上がったばかりの私が、発売日を指折り数えて待って、それこそ血わき肉おどるといった感じでページを繰った『少年倶楽部』ですが、調べてみると、南京攻撃や重慶爆撃の記事がなんと多いことでしょうか。

子供たちの心をとらえる戦意昂揚の情報は、きわめて巧妙に執拗に反復され、そして大事なところはみなオブラートがかけられていたのです。

たとえば、この記事には敵飛行場が爆撃の目標とされていますが、写真をよく見れば一目瞭然で、火煙で埋めつくされたところは昨日出かけていったばかりの市街地の中心部であり、いまも昔も飛行場などはなかったのです。

空中写真は、日本軍機による都市無差別爆撃を実証したものといえますが、当時の子供たちにはもちろん真実を見抜くことなんかできません。

現地までやってきて、はじめてわかったことでした。

コピーのその二。これもやはり一につづく性格のもので、「重慶を爆撃に!! 文は佐藤光貞」です。

重慶への爆撃ルポです。

×月×日 快晴。

すばらしい爆撃日和。 朝風に、飛行場はすべてのものが、いきいきとかがやいている。

『これより敵都重慶にむけ、第○+〇次の爆撃を決行する!』

出動前の訓示が、いつもながら自分の心をぴんとはりたたせてくれる。

『出発!』 戦友はめいめい愛機にむかってかけだした。

地上整備の人たちの力で、愛機はすっかり準備がととのい、爆弾は腹一ぱいつみこまれた。

調子よいエンジンのひびきが、みんなの心をむやみとゆさぶる。 隊長機がまっさきに、爆音勇ましくすべりだした。

『たのむよ。』

と、私もぐっと操縦桿(かん)をにぎった。

この一瞬、心はすでに大空にかけのぼる。ふわり、と愛機は地上をはなれた。

時速〇〇キロ。 めざす敵都ヘー直線だ。…… |

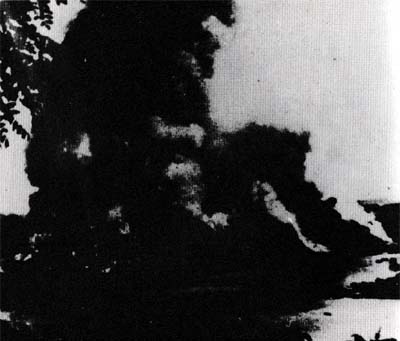

重慶への日本海軍の爆撃は、

1938年2月から連日のようにつづけられた

|

また雲だ。そのあいまから、地上はとぎれとぎれにしか見えない。

『そろそろ近づいたぞ。重慶の空に雲がなきゃいいがなあ。』

射手が心配しだした。

『うん、大丈夫さ、きっと。』

といっている時、通信手の顔がきっとひきしまった。無電だ。

ジュウケイノソラ一テンノクモモナシ

先発の○○機からの報告だ。

『それみろ!』というと、みんな、

『ばんざい!』

と、子供のやうな歓声をあげる。

『重慶の連中は、天気がよいと、昼でも夜でも爆撃されるので、すっかりしょげてしまうそうだ。

そのかわり、雨の日は日本機来らずといって、こおどりして喜ぶっていうからなあ。』

『じゃあ、今日はその雨をふらせてやるさ、雨は雨でも爆弾雨を……』

『ハ丶ハ丶丶丶。』

つづいて隊長機からの無電が入る。

イマ○○ジョウクウ ツウカ

見える見える、目の下に銀の帯のような揚子江。これが重慶への道しるべだ。

『たのむぞ!』

と、私はわきあがる感情をおさへつつ、愛機によびかけた。……

揚子江の流が二つにわかれて、そのまん中に重慶の市街が、本の葉の形に見える。

さあ、また来たぞ、重慶!!

夏のはじめ頃は、青葉の色をしていたこの街が、あいつぐわが爆撃で枯葉のやうに白けて、今はむざんな姿でしかない。

それでも、こしゃくに、パツ、パツと、高角砲弾をうちあげてくる。

『爆撃が』

の命令一下、われらは嵐のやうに、その頭上をおそって行った。

一つ、三つ、四つ、爆弾は糸をひいたやうにおちてゆく。

パッと白い煙が地上にひらいて、ごーんという音がかえってくる。

(『少年倶楽部』1940年11月号) |

操縦桿をにぎって、と書いてありますので、筆者は塔乗兵なのでしょうが、このルポでもまたいえることは、重慶爆撃の目標が軍需工場や軍事施設ではなくて、「木の葉の形」をした「重慶市街」だということ。

市民対象の市街地爆撃に対する配慮めいたものや思惑は少しもなく、まるでそれが当然であるかのように「爆弾雨でもふらせてやるさ」「ハヽハヽヽ」という笑い声で、攻撃が行われているのです。

実際には笑い声など出るゆとりはなかったでしょうが、おそろしいのは、これらの記事を読んだ子供たちは、いま流にいえば「カッコいい」とか「イカス」とかになりがちで、残虐と受けとめる者はそうはいなかっただろう、と思えるのです。

当時の子供たちは「少国民」ですからなおさらのことで、いやいや、子供ばかりではありません。

かくいう私にしたところで、爆撃から受けるショックは、同じ日本軍が血まみれの日本刀をふりかざして市民たちを不法殺害した南京大虐殺よりも、はるかに弱まる感じ。

想像力が鈍るというか、直接的な残虐行為よりも、間接的なそれが薄くかすんで見えるのは人間感情かもしれないけれど、それでは近視眼と同じで、本質を見抜くことはできません。

「南京大虐殺に従事した兵士なら、罪の意識にさいなまれないにせよ、一生振りほどけそうにない“光景”や“手ごたえ”をもっているに違いない。 これに対し、重慶爆撃に参加した兵士の記憶に残る感触といえば、爆弾投下装置を作動させるさいの“腕一本の感触”と立ち昇る土煙の印象に過ぎない。

対日都市爆撃に従事したB29のパイロットや広島に原爆を投下したポール・チペッツ大佐と同様に……」 |

|

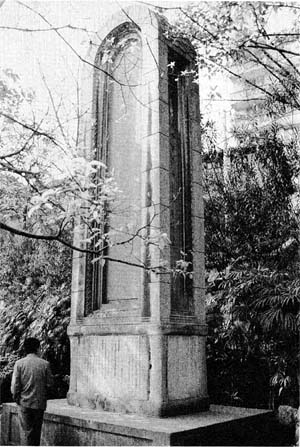

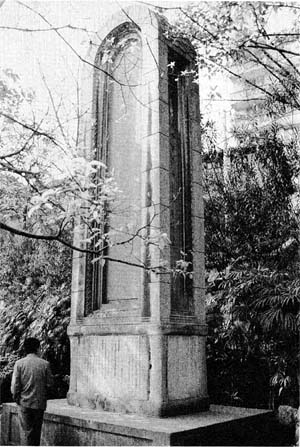

人民公園の空襲防護員殉難碑

|

と、軍事評論家、前田哲男氏は『戦略爆撃の思想――ゲルニカ――重慶――広島の軌跡』(朝日新聞社)に鋭く指摘していますが、直接目にふれぬ間接的な残虐性が、とめどなくエスカレートしていくのが現代戦争の本質といえそうです。

それが、ひとくちにいうボタン戦争なのでしょう。

いちいち血まみれの軍刀はふりかざさないけれど、ボタンに指一つふれるだけで、一つの都市の人々を皆殺しにできる。

現代の核戦争の威力と宿命ですが、その導火線の口火となったのが、日本軍の重慶爆撃であったと考えてよいかもしれません。

資料のコピーやページを繰りながら、私はホテルの一室で、なおしばらくの間、重慶爆撃がもたらした残虐性がいかなるものなのか、そこに目を向けてみることにしました。

日本軍機による重慶空襲は、先に書きましたように五年近くもの長期に及びましたが、わけても市民たちにもっとも集中的な大惨禍として記憶されるのは、一九三九年五月三日、四日の両日にわたる連続波状爆撃です。

まず五月三日、桑原虎雄少将の指揮する第二連合航空隊と南から派遣されてきた第十四航空隊の四五機が、漢口基地を出撃しました。

午後一時すぎ、長江北岸から市内を目標に急降下爆撃に移り、雨アラレと爆弾を投下。

人口密集地と商業地区のあちこちに、たちまちにして火柱がそそり立ち、黒煙が視界をおおって、逃げ道をふさがれた人々は、渦巻く火煙に巻きこまれていきました。

主な市街区二七地区のうちの一九地区が爆撃を受け、その火煙はおさまることなく次々と類焼して夜になるまで燃えさかり、やっとのこと鎮火した焦土には、むごたらしい死体がるいるいと。

爆風で飛ばされた手足が木の枝にかかっていたりで、その死体処理さえ終わらぬうちに、翌五月四日、さらに二七機が再び来襲。

焼け残りの地域をねらっての反復しての無差別爆撃に、またまた一四ヵ所もの火柱が上がり、この日、水力発電所も破壊されたほか、イギリス、フランス大使館と、アメリカ教会まで被爆したのです。

両日の被害をまとめると、どうなるか。

先の『重慶抗戦紀事』によりますと、市街地の家屋二千余棟がなんらかの被害を受け、都郵街一帯だけをとってみても焼失した絹織物店一五軒、損失布地一六万七千二〇〇匹にもなり、全市三七店舗の銀行のうち一四店が破壊され、死亡者二千六四八人、負傷者三千六六八人。

この日この時、たまたまアメリカ大使館からよく見える長江上に、星条旗を鮮明にひるがえした砲艦ツツイラ号が、錨をおろしていました。

ツツイラ号は重慶にいて脱出の機会を失い、その後中国海軍に贈られましたが、アメリカと国民政府の友好のシンボルめいた存在だったのです。

ツツイラ号に、海軍大尉として艦上生活をおくっていたケンプ・トリー氏の回想記『長江パトロール――中国におけるアメリカ海軍』(長野洋子訳、出版協同社)には、同艦の乗員で、広東での空襲を二〇〇回も体験したという一士官の爆撃目爆記が、次のように出ています。

「その時、たくさんのハチが飛んで来るような音がしたので、空を見上げたら、爆撃機が翼を連ねて四五機、地平線の端から端まで切れ目なく続いているのが見えた。

爆撃はものすごかった。最初の爆弾は“ツツイラ”が停泊している側に落ちた。

爆弾の列は河を渡り、重慶の街がある丘に、しらみつぶしに落ちていった。

我々は、爆弾を避けて操舵室に逃げ込んだときに、二、三弾の行方を見落した以外は、そのすべてをこの目で見た。

爆弾は半マイルも先に落ちたにもかかわらず、衝撃のために艦は波間に浮かぶ木の葉のように揺れ動いた。

……もし、大量殺戮の光景についてこのような表現が許されるとしたら、次の日の空襲は前日にも増して壮観であった。

何回かの誤報で人々の警戒心が緩んだところに、明るい夕焼け空にくっきりと二七機の影を映して、いきなり彼らはやってきた。

それから五分間は、まさに地獄そのものであった。

次々に落される爆弾の爆発音、機銃の発射音と、空中で炸裂する砲弾の音が交錯して、耳をろうせんばかりであった。……

火は二日間燃え続けた。七日たった今もなお遺体を集めたり、埋葬するために運んだりしている。

辺りに漂っている臭気がどんなものか、想像がつくであろう」 |

当時、第三国だったアメリカ艦船といえども決して安全圈でなかった例として、一九三七年十二月十二日、南京陥落の前日に、日本軍機が長江のアメリカ砲艦パネー号を撃沈したことは、よく知られています。

このパネー号事件の報道が大きく前面に出たために、南京大虐殺に注がれる世界の目が薄らいでしまったのは、否めないことかもしれません。

砲艦ツツイラ号は危ないところで難を逃れましたが、このあとも、何度かの爆撃の現場の目撃者となりました。

こうして一九三九年が過ぎて、翌四〇年になりますと、またまた霧が晴れるのを待ちかまえていたかのように、緑の季節に入ったとたんから、周到をきわめる日本軍の重慶爆撃がはじまりました。

それが、どんなにすさまじいものであったか。たとえば、五月から見ていきますと、

「五月二〇日、二二日、二六日、二七日、二八日、二九日、三〇日、日本機が延べ五五〇余機、重慶を爆撃し、損害と破壊された家屋四〇〇余棟。……

六月六日、一〇日、一一日、一二日、一六日、日本機が延ベー一〇〇余機、重慶を爆撃し、損害と破壊された家屋一〇〇〇余棟。イギリス総領事館も被害を受ける。……

七月、日本機四〇〇余機、重慶を爆撃、教育施設にひどい被害が出る。

八月、日本機六五〇余機、重慶へ来襲。二〇日、商業地ならびに住宅地に無差別爆撃を行う。市民の死傷多く、ために国民政府が一〇〇万元の救済金を支出。……

九月、日本機四〇〇余機、重慶を爆撃。……

一〇月二五日、日本機三三機が、重慶を爆撃し、長江の南岸に停泊中アメリカ砲艦ツツイラ号と、太古輪船(たいこりんせん)会社の万象、万流両船を攻撃、翌日市街地の旧住居を目標に爆撃、被害は甚大……」(『重慶抗戦紀事』による)と、いった具合です。

そして、爆撃にあけくれた年があらたまって、一九四一年、本格的な爆撃がはじまってから三度目の夏をむかえた重慶は、いたたまれぬ猛暑に加えて、これまでになくすさまじい火の雨にさらされることになりました。

日本軍の“第三次戦略爆撃”は、前年比どころではなかったのです。

前年もひどかったけれども、市民に息をつぐゆとりも与えないほど警報の鐘とサイレンが鳴りつづけ、定期便さながらに、日の丸マークの爆撃機と戦闘機の来襲。

|

写真の右の通りが一八梯壕の入口に通じる

六月五日夕刻に、あの「重慶隧道大惨案」なる大惨事が起きたのも、かならずしも偶然とはいえないかもしれません。

爆撃に対する市民の防空施設はどうかというと、一九四一年二月一日現在で、市内に防空壕一五、避難室一九、防空洞六六四、遮蔽物のある避難所が三八で、さしあたり二二万三千六九五人が収容できると前掲書に出ています。

ずいぶんこまかい数字で、国民政府は防空の責任上一ヵ所に何人と定員を割り当てたのでしょうが、さてどれほどの詰め込みになるのでしょうか。 |

被害の大きかった一八梯壕を取材する筆者(中央)

|

しかし、以上は公的な防空施設で、まだほかに企業別の付属壕や、入場料を必要とする私営の防空洞があって、国民政府の遷都とともに市内で百万人近くに増えた人々は、警報の鐘の音とともに、先を争ってそれぞれの施設へとかけこみました。

警報は三段階になっていて、①警戒警報、②空襲警報、③緊急警報で、ほとんどの場合①から小一時間ほどで②の避難になり、③は敵機が頭上に侵入です。

それと、目で見てもわかるように、高い建物の屋上や電柱に、直径一メートルほどの布製の赤いランタンが掲げられる仕組。

六月五日夕刻、いつものように空襲警報と同時に、人々が不吉な赤いランタンを目にしたのは、午後七時過ぎではなかったか、と体験者たちは記憶しています。

あるいは空襲警報と緊急警報が、ほとんど同時だったのかもしれません。

たまたま市内の盛り場ともいうべき、中区の較場口(かくじょうこう)広場近くの会場で国民政府軍事委員会の講習を受けていた青年、郭偉波氏は、空襲警報を耳にするや受講生六〇名ばかりと、あわてて防空洞へ避難しました。

通りからの急石段を降りて行った先に密集する地域で通称一八梯に、ぽっくりと扉を開いた防空洞です。

一八梯(てい)の地下洞は、一般市民用の大防空洞でした。

同地下洞は、急坂の地面から地下に約一〇メートルほど掘り下げて、左右に約二キロも奥行きがあり、ざっと六千人を収容することができて、そのために出入口が三ヵ所。

高さ二メートルばかりの通路には、両側に木製の長椅子が設けられていて、一定間隔で石油ランプがともされているほか、設備らしいものはなかった、といわれています。

一体どのくらいの人が、郭青年とともに、一八梯洞にかけこんだのでしょうか。

その統計はないけれど、郭氏の記録によれば「一万人以上の人がなだれこんだ」ものと思われ、緊急警報と同時に、外で見張りにつく防衛団によって、入口の扉はがっちりと閉ざされたのでした。

しかも、その扉は、あとでわかったことですが内開きになっていたのです。

ざっと二時間が経過して、外部のようすも不明のまま、人々はおそろしい熱気と、息苦しさにじっと耐えていました。

洞内の熱気が上昇するにつれて、酸素が薄くなってきたらしく、ぽつりぽつりと、石油ランプの火が消えはじめ、恐怖のせいか、赤ん坊と子供の泣き声があちこちに。

それが引き金となったのでしょうか。人々はふいに死を予感して、どっとばかりに入口へ向って殺到したのです。

一刻も早く地上に出て、外の空気を吸いたい思いで……。

「私はことの深刻さに驚き、すぐ横にいた二人の友と一緒に、人々の流れのなかを泳ぐようにして入口へと走った。

けれども、これはなんとしたことか。隧道入口の頑丈な扉はびくともせず、しかも内開きになっていた。

なだれのように押し上せてきた人々は、力のかぎり扉を押して、たたいたものの、なんの反応もない。

出ることも退くこともできず、先にきた人たちは、後から殺到してくる大群衆に押され、つぶされ、下敷きとなって、痛苦のうめきだらけとなった。

……何時頃か、真夜中近く、それまで洞内にこだましていたおそろしい叫びとうめき声が、やがて次第にかぼそくなってきた。

すでに四時間もの酸欠地獄にあって、人々は息も絶えだえになり、声を出す気力も失われた。

顔色もなく、口のあたりの泡に鮮血がにじみ出し、ほとんどの者が沈黙のまま、かたわらの人にもたれかかるように倒れた。

その下にも、また人が倒れている。

その時だった。同級生の龏存悌(きょうそんてい)君がふいに両手を高く上げて、かすれた声でさけんだのだった。

『日本のやつらめ! 日本帝国主義をぶったおせ!』

それが、彼のさいごの力だったのだろうか。

襲君は、胸をかきむしりながら、恨みの息を呑んで死んだ」

以上は、郭偉波氏の体験記(『重慶抗戦紀事』)からの紹介ですが、一八梯防空洞に避難したクラスメート六〇余名のうち、生き残った者は四一名で、三人に一人があえなく犠牲になったとか。

それでも死体が確認できただけでもしあわせだった、と述懐しています。

私は、そこでほっと火のような息をついて、目を閉じました。

犠牲者たちの冥福を祈りたい気持ちもありましたが、それ以上、つづけて読むことに耐えられなかったからです。

しかし、明日は、生き残った人たちの体験談をヒアリング(聞きとり)する予定になっています。

いまのうち体力をたくわえ、風邪をなおしておかなければ。……

top

**************************************** |