|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

第一章 最後の移民船「につぽん丸」

1 横浜出港 top

一九七三(昭和四八)年二月一四日、朝から空をぶ厚くおおっていた雲が、しだいに切れ、青い空がのぞきはじめた。

横浜港大桟橋は、南米移住者を見送る約三〇〇〇の人々で埋めつくされていた。

〈夢の大地が呼ぶ〉、〈頑張れ○○○○君〉などと書かれた大きな幕加潮風にはためき、ハタハタと音をたてていた。

横浜消防署ブラスバンドの吹奏楽が流れ、仲間を見送る大学生たちが円陣を組み、歌と踊りを譟りひろげていた。

大桟橋には、最後の移民船となる白い船体の「にっぽん丸」(一万九七一総トン、大阪商船三井客船所属)が接岸していた。

「にっぽん丸」の前身は、一九五八(昭和三三)年、移住船として建造された「あるぜんちな丸(二世)」である。

かって海外移民は、大きな夢と未知への不安を胸にいだきながら移民船で、神戸や横浜などの港から、次々と船出していった。

初期の移民船は老朽船が多く、高波に移民をさらわれたり、爆発事故、コレラや脳脊髄膜炎の伝染病発生などで死者をたすという不幸な出来事に見舞われたりもした。

しかし、移民の増加とともに、移民船の役割は大きく、最新船が建造され、花形船となっていったのである。

ハワイ、北米、南米、アジア……へ移民を運ぶ「移民船」は、海外航路の基礎をつくり、日本の海運業の発展にも大きく寄与してきた。

日本を代表する移民会社の親会社が、商船会社であったことからも、その関係は明らかである。

移民船は、日本とブラジルのあいだをひんぱんに往来した。

一九〇八(明治四一)年四月、第一回ブラジル日本人移民を乗せた「笠戸丸(かさどまる)」以来、ブフジルをはじめとする南米移民を運んだ移民船は、戦前延べ三一六隻、戦後延べ三二四隻(『パウリスタ新聞』調べ)を数えた。

だが、日本の近代化とともに歩んだ移民船の歴史も、この「にっぽん丸」で最後となった。

以降の移住は、航空機による渡航時代へと代わる。

「にっぽん丸」の乗船者約四〇〇人のうち二八五人(ブラジル二二二人、アルゼンチン三六人、パラグアイ一ー五人、ボリビア二人)が南米移住者である。

私は、最後の移住船「にっぽん丸」に乗船し、移民の追体験をしたかった。同時に、生存者がわずかになってしまった第一回ブラジル日本人移民の話を聞く旅にでることにした。

見送りの人々のなかに、戦後生まれた混血孤児たちの施設「エリザペス・サンダース・ホーム」の創設者沢田美喜さん(故人)の姿を見かけた。

沢田さんは、アマゾン河流域パラー州トメアスに聖ステパノ農場を建設していた。

同施設の一部の青年たちは、差別のないブラジルに新天地を求めて、一九六五(昭和四〇)年から入植していた。

ブラジルから一時帰国していた日本人移民の一人は、この問題にふれ、

「日本は、戦争によって生まれた混血児を、なぜ、暖かく見守ってやれないのか」

と、疑問を投げかけたことがあった。

沢田さんに、声をかけると、

「ブラジルに行った子供に嫁ぐ、花嫁さんの見送りです」

といって、北海道出身の女性を紹介してくれた。 |

「エリザベス・サンダース・ホーム」の沢田美喜園長と

トメアスに入植した赤沢譲次さん

|

|

1973年2月14日、横浜港で最後の移民船「にっぽん丸」を見送る人々。

これ以後は航空機による移住となる

|

移民船「あるぜんちな丸」は「にっぽん丸」と改名。

南米移住者と観光客を乗せ戦後初の世界一周の旅に出た

|

正午、「にっぽん丸」は、汽笛を残しながら岸壁をはなれた。

デッキと桟橋を結んでいた五色のテープが、次々に波間に落ちていった。

船内には「別れのワルツ」の曲が静かに流れている。

外海に出た「にっぼん丸」の船体は、やがて高波で、左右前後に大きくゆれはじめた。

船室の床においた荷物が滑り、船客たちは船酔に悩まされた。食堂に姿を見せる人数が日々減っていった。

「低気圧と平行して航行していますからね……」

俣野貞造機関長(当時五九歳)が説明した。

横浜出港から九日目の二月二三日、「にっぽん丸」は最初の寄港地ホノルルに入港した。

ハワイは、グアム島とともに日本海外移民の「開幕の地」である。

徳川幕府が、海外渡航禁止令(鎖国)をといた翌々年の一八六八(慶応四)年六月、砂糖キビ農場の労働者として日本人を乗せた「サイオト号」が、このホノルル港に到着している。

この年の一〇月、元号は「慶応」から「明治」に変わった。

そのことから、このハワイ移民(一五三人)とグアム島移民(約四〇人)のことを「元年者」(がんねんもの)と呼ぶようになった。

その後、ハワイには、多くの日本人移民が渡り、「日本海外移民史」の原点となった。

「にっぽん丸」の接岸したホノルル港には、現地の日系人たちの姿があった。

一人の老女は、「今の移民さんたちは写真機までもって……」とつぶやいた。

かって裸一貫で、海を渡ってきた日本人移民との様変わりへの率直な思いであったろう。

ホノルル港に一夜停泊し、二四日に出港。船内のラジオからは「にっぽん丸」の出港を伝えるハワイの日本語放送が流れていた。

2 同船者の話 top

|

来る日も来る日も海ばかり。日を重ねるにつれ、乗船者たちは、お互いに親しさを増していった。

毎日、海が荒れている日でも和服姿でデッキに立って海をみつめている女性がいた。

和歌山県からきた南垣内操(みなみがいど みさお)さん(当時七〇歳)といった。

「もう一度、サントス港を訪ねてみたいと思っていたところ、偶然テレビでこの船のことを知ったのです」

と乗船の動機を話してくれた。

南垣内(みなみがいど)さんは、日本移民船に最初の看護婦として乗務した人だった。

一九一一五(大正一四)年から一九三二(昭和七)年までの七年間、日本とサントス港、ブエノスアイレス港を往復した。

洋上に落ちる美しい夕日

|

東京農業大学出身の池上夫妻は、日本で農地の入手が困難なため

新天地としてアマゾン移住の道を選んだ

戦前、移民船の元看護婦だった南垣内操さん(和服姿)は、

船上で移民船時代の日々を回想する

|

|

最後の移民船「にっぽん丸」の乗船者となった南米移住者たち

|

移民船を下船すると、日本赤十字社の看護婦として、日本軍占領地に建国された「満州国」(中国東北部)へ渡った。

日本人移民の送り先は、ブラジルから満州へと流れを変えはじめていた。

一九四五(昭和二〇)年八月九日、ソ連(ロシア)の参戦。

南垣内さんは、移民とともに、何度も生死の境を迷いながら、日本の土を踏んだ。

「満州では多くの移民さんが、命を落としました。私の人生は、移民さんと深い縁がありました」

と、当時をふり返った。

デッキの椅子に腰をおろし、南垣内さんの話を聞く日がつづいた。

「最初に、移民船に乗ったのは大正一四(一九二五)年七月の『まにら丸』でした。

商船会社(大阪商船)が、移民船にはじめて二人の看護婦を乗務させたのです。

そのことは新聞記事にもなりました。ブエノスアイレス(アルゼンチン)に入港したときでした。

移民船に看護婦が乗船していることを宣伝するため、白衣のまま上陸してほしいといわれました。

ところが、現地では女中さん(家政婦)が白衣をきているので、船員さんたちは、まるで自分たちが、どこかの女中を誘って、連れ歩いているようなので、嫌だといいましてね……」

南垣内さんがはじめて乗船した一九二五(大正一四)年の日本人移民数は、四六三八人だったのが、下船した一九三二(昭和七)年には一万一六七八人を数えていた。

その一年後の一九三三年には、ブラジル移民は最盛期を迎え、二万四四八四人にも達したのである。

「あの頃の、ブラジル移民は国策で、神戸出港のときの見送りといえば、それはにぎやかなものでした」

当時、移民船が出港する神戸港の埠頭(ふとう)には、見送り人と一緒に、神戸市内の学童約三〇〇人が日の丸とブラジルの小旗をふり歌で見送った。

行け行け同胞海越えて

遠き南米ブラジルに御国の光輝やかす

今日の船出の勇ましさ

バンザイ バンザイ バンバンザイ

「移民会社も移民さんもサントス港に下船するまでに、病気を治せばいいと考えていたので、病人をそのまま乗せていました。 長い船旅です。亡くなる人もでます。

死亡者は、同県人たちがお通夜をして、日の丸で遺体をつつみ、汽笛を鳴らしながら船尾から海へ落とすのです。

こんな海にたった一人でと思うと切なくて何度も泣きました」

移民船には病人がつきものだった。なかでも一九一九(大正六)年、神戸を出港した「若狭丸」(わかさまる)では脳脊髄膜炎が流行、六〇人もの病死者を出した。

一九二八(昭和三)年の「はわい丸」では、船内でコレラが発生し一七人が死亡した。

移民の急増に伴い、商船会社も移民船の看護婦の採用にふみきったのであろう。

「戦前の移民さんは、デッキに座って、着物をほどき、アッパッパみたいな洋服に縫いなおしたりしていました。

デッキには、縄が張ってあり、洗濯物がびっしりひるがえっていました」

航行中の「にっぽん丸」のデッキは、デッキゲームやダンスパーティにぎやかだった。

船内ではビンゴゲーム、映画会、ゴーゴーダンス大会、卓球大会、囲碁・将棋大会が催され、日本留学から帰る日系二世たちによるポルトガル語教室が開かれていた。

南垣内さんは、

「今の船は食物もよく、楽しみも多くて、移民さんも極楽ですね」

と、戦前の移民船と比べ感想をもらす。

「ブラジルは、トラホーム患者の入国をきびしく禁止していました。

移民さんの方は、長い航海中に治してしまおうというつもりなんです。

ところが『さんとす丸』のときに、トラホームを理由に三家族が上陸を拒否されてしまったのです。

移民さんたちは、土地も家財もみんな売り払って船に乗っており、入国できなければ大変なことです。

それから後の移民船では、完治しないトラホーム患者は船室に隠し、検疫に合格をした人たちが替え玉となり、もう一度、列のうしろに回って検査を受け、患者たちも無事下船するということになりました」

サントスで下船した移民は、おもちゃ箱をつないだような汽車に乗り、サンパウロ州立移民収容所に向かった。

ハシカなどをわずらった子供たちは、そのままサントスの慈善病院に収容されたが、親のつきそいは許されなかった。

子供だけが病院に残り、あとで親もとに送られた。

「移民さんのなかには学校の先生や村会議員、役人さんなど、日本で立派な仕事をしている人たちもたくさんいました。

でも、サントス港で下船し移民さんが乗った客車に外から鍵がかけられるのを見ていますと、私には、人間を捨てに行くように思えて、寂しくなりました」

「にっぽん丸」の医療室で、元移民船看護婦南垣内さんが、船医や看護婦さんと談笑する姿をよく見かけた。

熊本県出身の上田佐平さん(当時六三歳)は、一九三五(昭和一〇)年に、農業移民としてブラジルに渡り、日本に里帰りしての帰りで、いつも笑みをたやさない人である。

上田さんは農家の生まれで、米作のほかに養蚕(ようさん)をやっていた。

ところが、蚕(かいこ)の病気がはやり養蚕家は大きな打撃をうけた。

その病気の対策のため蚕糸(さんし)試験場に入所し、本格的な勉強をして養蚕技師となった人である。

「昭和七、八年は不況で、養蚕技師や、製糸に場の女工(女子工員)さんにも賃金を払えないという状況でした。

そこで私たちは、ブラジルにいる義兄をたよって、『もんてびでお丸』で一族一八人がブラジルに渡りました」

船室の蚕棚(かいこだな)のようなベッドにおしこまれての航海だった。

長い船旅で、移民はお互いに親しくなり、ブラジルに渡ってからも励まし合ったり、助け合ったりした。

上田さん一家は、サンパウロ市から約五五〇キロはなれた日本人移住地「バストス」(サンパウロ州)に入植した。綿花栽培の義兄の家で働いた。

しかし、翌年三月、急性赤痢で妻が七人の子供を残して亡くなった。

「あの頃は風土病も多く、家族全員が無事であることが、むしろまれでした。

妻は妊娠した体で移民し、なれない土地での生活に神経も使い体を弱めました。

下の子供は、まだ三ヵ月で、一三歳の長女が母がわりでした」

妻が亡くなり、義兄を頼るわけにもいかず、一家はカスカッタヘ行き、自作農をめざし、原始林を拓いた。

一口に農業といっても、規模も気候も日本とは大違いです。

原始林の大木を倒し、乾季を待って火を放ちますが、その熱ですごい風が巻き起こり、煙で太陽が見えなくなりました」

開墾地にトウモロコシと綿花、陸稲(りくとう=おかぼ)を植えたが、思ったような収穫はあがらなかった。

「そのころ、移民がもちこんだ養蚕が盛んになり、ブラジルで再び私は、製糸工場の技師や養蚕指導員として専門を生かせる機会がきました。

ところが太平洋戦争中、絹糸がアメリカ軍の落下傘に使われるという噂が流れ、養蚕農家は、母国日本の裏切者といわれ、一部の日本人たちから焼き討ちにあうようになったのです」

上田さん一家も、身の危険を感じて、再びバストスヘ帰った。

3 アマゾン移住者たち top

|

日本留学を終え帰国中のブラジル日系人たちは、

船内で移住者たちのためのポルトガル講座を開く

|

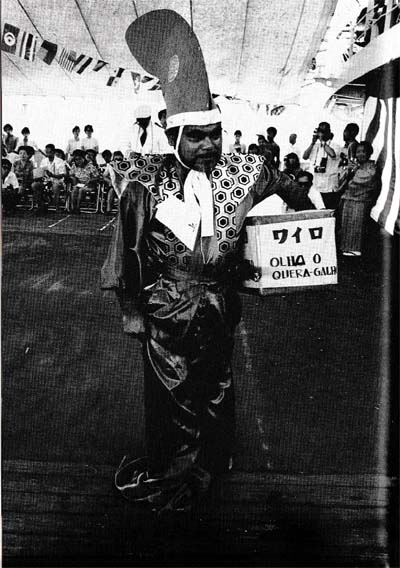

日本の世相を反映する赤道祭の出し物

|

私の特二等船室は、三人の同室者がいた。

戦後、アマゾン河流域に移住した佐藤義信さん(当時七三歳)、大川義則さん(当時六二歳)、稲川真澄さん(当時三一歳)である。

ブラジル国内といっても、サンパウロとアマゾン河流域とでは三〇〇〇キロ以上の距離がある。

自然環境も生活環境も大きく違う。

佐藤義信さんが、ブラジルに移民したのは、戦後移民が再開された翌年の一九五四(昭和二九)年四月だった。

「あめりか丸」で、春の日差しの横浜を出港した。

敗戦の混乱期、クリスチャンの佐藤さんは、満州から三五人の孤児をつれて、日本へ引揚げてきた。

それぞれの落ち着き先に送り届けた後、北海道の少年養育施設で畜産の指導をした後に上京。青梅で染色の仕事をしていたとき、移民の話があった。

「東京にブラジル移民の割り当てが二家族あったそうです。希望者がいないので知人から『どうだろうか』といって打診がありました。

あの頃は失業者も多く、食糧難もつづいており、人口過剰な日本から、私たち家族四人でも出ていけば、わずかだがお役に立つのではと思い決心しました。

東京のもう一家族は小笠原さんで、もう亡くなられました」

佐藤さんの行き先は、ペラ・ヴィスタ植民地(アマゾナス州)であった。

「ペラ・ヴィスタ」とはポルトガル語で「きれいな集落」という意味だった。

アマゾン中流都市マナウスの対岸にあるブラジル連邦政府の植民地であった。

だが、未開の原始林で地質、道路、衛生環境も劣悪で、かりに生命だけは保っても、それ以上の生活を望むことは無理だった。〈一九三五年九月から一九六二年一〇月にかけて一三九家族・八一八人が入植したが、一九九四年同地の居住者はなく、近郊に二二家族が住む〉。

一部の入植者たちが相談し、アマゾン河下流域の日本人集団地である「トメアス移住地」に密かに視察者を送った。

トメアスは、日本人移民の手で栽培に成功したピメンタ(胡椒=こしょう)が「黒いダイヤ」と呼ばれていた。

視察者の報告を受け、脱出を決意した。

「仲間と小型船をチャーターし、夜逃げしました。監視の目をのがれるため昼間は島影にかくれ、夜航行しました」

無事トメアスに到着した佐藤さん一家は、ピメンタ栽培農家の雇用労働者として働いた。その後、雇用主の支援で独立した。

「妻は疲労が重なり、病死しました。日本の移住政策は無策に等しいものでした」

と、そのきびしかった移民生活を語った。

三月二日、「にっぽん丸」は二番目の寄港地ロサンゼルスに入港し、夕刻に出港した。

三月一二日、パナマ運河を通過し、大西洋に入った。私たちの船室は、アマゾン下流域のベレン(パラー州)が近づくにつれ、アマゾン流域に入植する新移住者の訪問者がふえた。先輩移住者に話を聞くためである。

大川義則さんは一九五六(昭和三一)年にパラー州グァマ入植地に移住した。

「私は昭和一二(一九三七)年一〇月、兵隊にとられ、中国へ渡り、日中戦争の最前線で戦いました。

戦争はでたらめで、人家にかたっぱしから火を放ったり、自分たちの命だけしか考えないあさましさに、嫌な思いばかりでした。

太平洋戦争中には、善通寺(香川県)でグアム島から送られた米軍捕虜と休耕地の開拓をしました。

捕虜にタバコをあげ、捕虜からはクリスマスに送られてきたチョコレートをもらいました。

人情には国境はありません」

戦後、大川さんは香川県で一町六畝(せ)(一・○六ヘクタール)の田圃(たんぼ)での米作りと乳牛一五頭を飼育していた。

一九五二(昭和二七)年とその翌年、「日本一米づくり」(朝日新聞社に主催)で二年連続一等入選者となり、その名を知られた、開拓精神の旺盛な人だった。

「日本で困ったことはありませんでしたが大型農業を夢みて、農地を弟にゆずり、ブラジルの連邦政府がすすめるグァマヘの移住を決意したのです」

グァマ入植地は、アマゾン河支流グァマ川河畔にあった。堤防を築き、水稲栽培が計画され、日本農民を入植させることになった。

大川さんは上京して、農林省、外務省、海外協会連合会(移民業務機関、通称「海協連」)へ行き、その詳細をたずねたが、納得のいく返事は聞けなかった。

仕方なく、現地の海協連ベレン支部に具体的な質問二〇項目をだした。

「返ってきた回答はピントはずれなものばかりでした。いかにも役人のやることでした」

実情がつかめないまま、妻と五人の子供をつれて移住。

一緒に移住した三六家族と、アマゾン中流域から転住してきた日本人を加え、約一〇〇家族がグァマ植民地に入植。

しかし、日本で伝えられた話と実態はまるきり違っていた。

「入植するまで、日本の海協連は、実態を入植者にふせていたのです」

そこは水稲栽培には適地ではなかった。大川さんはあきらめ、ノウボ・チンボ・テーラに転住しピメンタと野菜を栽培し、養鶏(ようけい)を営んだ。

稲川真澄さんは一九六一(昭和三六)年に移住した。

前年、真岡(もうか)農業高校(栃木県)を卒業。

同校が農家の二、三男対策として建設したアマゾン下流域の真岡農場に六人の同級生と入植した。

ソーレホイ エンヤラホイ

つぎあてズボンに破れたシャツ

男世帯はつらいけど

それも農場のできるまで

やらにゃおれない意地がある

おれの呼名は真農児(しんのうじ) |

稲川さんは、三人の先輩とともに働いた。

しかし、資金が底をつき、先輩たちは日系大農家に働きにでた。

六人の同級生と持参した品物を売りながら農場でがんばった。

「草木と果物で飢えをしのぎ、六年間がんばりましたが、とうとう万策つき、私たちも日系人農家に働きに出ました」

きびしい現実に夢は破れたが、雇用主の支援で独立農となった。

4 新移住者たち top

三月一九日、赤道を通過。デッキでは、にぎやかな赤道祭りが開かれた。

仮装劇の主役は北海道阿寒湖からの移住者であるアイヌ出身の戸塚ユポさん(当時三七歳)である。

「ブラジルやペルーの先住民族の文化、とくに文様を見るのが楽しみだ」

と、期待をのぞかせた。船内で、自らもみごとな木彫りを披露した。

北海道大学で農業機械を学んだという北方博三さん(当時二四歳)は、二三歳の妻との移住である。

「北海道の果樹園で働いてみましたが、日本の農業に限界を感じました」

夫妻の実家はともに公務員で、資金的に農地の購入ができないので、日本での営農はあきらめた。

若夫婦でアマゾン入植する東京農業大学出身の池上さんも、

「私たちの実家も農家でないので、農業をするために移住を選びました」

という。

|

前年(1972年)日本復帰を果たした沖縄県出身の

移住者の奏でる三線の音は多くの乗船客の心をとらえた

|

1973年3月27日サントス埠頭に接岸した「にっぽん丸」

横浜港から42日の旅であった

|

大西洋を南下した「にっぼん丸」は三月二一日、アマゾン河口のベレン港沖に停泊。

翌日、アマゾン流域への移住者六八人は河船に乗換え、サントス港、ブエノスアイレス港で下船する移住者たちに別れをつげた。

「にっぽん丸」は、つぎの寄港地レシーフェ(ブラジル)をめざして、南下をつづけた。

船上で、沖縄出身者たちが奏でる哀調をおびた三線(さんしん=沖縄の三味線)の音が、故国を離れた移住者たちの郷愁(きょうしゅう)をさそっていた。

サントスで下船する沖縄県出身の大城輝雄さん(当時二〇歳)は、

「沖縄本島には、広大な基地はあっても耕地はありません。

農業学校を卒業しても、沖縄では事務職しかなく、長兄をたよってブラジル移住を決意しました」

と語った。

ブラジルの隣国アルゼンチンの日本人移民の七割は、沖縄県出身者である。

アルゼンチンの園芸団地で働くという上平栄さん(当時二〇歳)も沖縄県出身である。

「高校進学をあきらめていたところ、長兄がなんとか援助するというので農業高校に進みました。

しかし、私の家には、長男以外に働く農地はありません。三男のぼくは、アルゼンチン移住を選んだのです」

と話した。

同じくアルゼンチンに移住する青年は、

「一九歳のとき東京に行き、弱電関係の勉強をして、沖縄に帰り、兄の電気店を手伝っていました。

ところが沖縄県が日本復帰(一九七二年)してから、物価が急上昇しました。

しかし、七人の従業員の給与を上げる余裕はなく、兄と従業員との板挟みに苦しみました。

人間のつながりを大切にする沖縄ですが、復帰してからはお金お金の生活で、人間関係が薄らいでいくような気がしてなりません。

ローソクの光でも明るい家庭があるはずです。そんな生き方がしたいんです」

と語る。

三月二七日、「にっぽん丸」は、レシーフェに入港した。「水の都」と呼ばれ、美しい町である。

その夜、同港を出航。ブラジル、パラグアイ、ボリビア移住者の下船港サントスが近づき船内はあわただしくなった。

三月二七日、サントスに入港。一六番埠頭に停泊中のブラジル貨物船の船長が心臓発作で倒れたため航路が渋滞。

予定より一時間半遅れ、午後二時に接岸。四二日間の船旅であった。

一九〇八(明治四一)年以来、日本人移民が、ブラジルでの生活の第一歩を踏み出したサントス港は、南国特有の強い日差しに照り返っていた。

この日、一般客は下船したが、移住者一三五人は、翌二八日の下船となった。

そして「にっぽん丸」はつぎの寄港地ブエノスアイレス港に向けて出港した。

再び日本の移民船が、このサントス港に姿を見せることはなくなった。

|

サントス港。1908(明治41)年以来、約25万人の日本人移住者たちがこの港に降り立った

|

top

**************************************** |