|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

第五章 自立する日本人移民

1 模索する初期移民 top

|

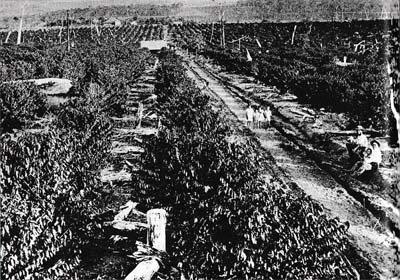

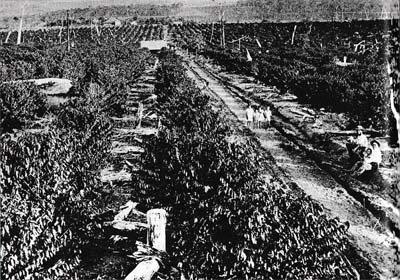

日本人移民が働くコーヒー大農場は、数千ヘクタールの

広大な土地に100万本以上のコーヒー樹を所有していた

|

契約移民はコーヒー農場で一家総出で早朝から日没まで働いた。

慣れないコーヒー収穫作業に苦労した

|

第一回移民の、コーヒー農場への定着は少なかった。

サンパウロ州政府は、不成績を理由に、日本人移民に対し、新たな契約条件を求めた。

内容は、移民数を当初の契約数三〇〇〇人から第一回移民七八一人を差し引き、一回の人数の限度を六五〇人とするものであった。

また、第一回移民では一二歳以上の移民について、イギリス貨幣で一〇ポンド(日本円一〇〇円、うち四ポンドは貸与)を補助として支給したが、二回目からは八ポンドに減額するというものだった。

しかし、肝心の移民会社「皇国殖民会社」は倒産してしまった

。第一回移民たちが待つ後続の日本人移民たちは、なかなかやってこなかった。

「我々は、このまま捨てられるのでは……」

と、不安を抱く第一回移民たちだった。

皇国殖民会社の契約を譲り受けた移民会社「竹村殖民商館」による第二回日本人移民二四七家族九〇九人が「旅順丸」で神戸を出港したのは、第一回移民から、間もなく二年がたとうとする一九一〇(明治四三)年五月四日であった。

第二回日本人移民と移民会社とのあいだの契約書には、契約期間は二年とされ、渡航後に渡航補助金を返却することやストライキの禁止がうたわれていた。

待望の第二回移民が、サントスに下船したのは六月二八日だった。第一回移民から二年と一〇日がたっていた。

移民収容所から一七ヵ所の農場に配耕された。第一回移民に比べてトラブルは少なかった。しかし、問題がなかったわけではない。

コーヒー農場「ジャタイー」の二二家族八三人は、大工の一家族をのぞいて全員が退去した。

入植時から九月までは、コーヒーの実の収穫であるが、一〇月からは除草などの手入れの仕事となる。

コーヒー農場では、一〇月から翌年九月までを「一農年」と呼び、「コロノ」と呼ぶ農場労働者と契約を結ぶ。

その途中の六月にやってきた日本人移民は、さしあたり臨時の労働者として働いた。

一家三人が働く場合、コーヒーの木三〇〇〇〜四〇〇〇本を請け負った。収穫が終ると除草賃金となる。

一〇〇〇本の賃金が一年間で九〇ミル(日本円で約五七円)で、四〇〇〇本で約二二八円といったところだった。

農場主は、この期間、賃金を月割りで毎月二二〜三〇ミルを支払う形をとっていた。

町まで三〇キロもあり、食糧や日用品は、農揚の売店を使わなければならなかった。

農場で働き、半年目に精算が行われたが、その結果、どの家族も九〇〜三〇〇ミルの借金になっており、移民たちを驚かせた。

移民たちは、農場の空地を利用して食料の米や大豆、トウモロコシを栽培していた。

が、農場の数百頭の牛馬がやってきて、食いつくしてしまった。

日本人移民たちの計算だと米だけでも三二〇俵の収穫を見込んでいたので、農場に賠償を求めたが、断固として拒否された。

|

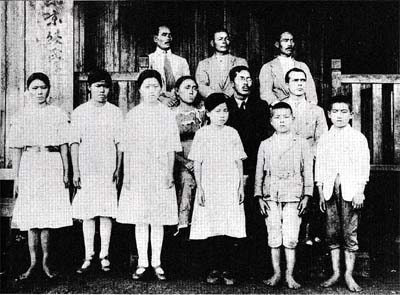

コーヒー収穫期が終わると移民たちは手入れ作業を請け負った。

子供たちも貴重な労働力だった

|

移民たちの夢はコーヒー農場のコロノから、

一日も早く独立した農民になることだった

|

移民会社「竹村殖民商館」ブラジル業務代理人となっていた上塚周平が仲裁にはいり、農場側が一家族に半俵ずつ米をあたえることで決着がつけられたが、移民たちの農場に対する不満は爆発寸前だった。

その翌年一月末の賃金支払いの日、農場の売店は突然、

「賃金は全額、移民の負債の一部として農場主から売店が受取る」と言い渡し、さらに翌朝

「本日より、日本人移民には、現金でなければ、いっさいの品物を渡さない」と通告した。

この横暴なやり方に憤慨した日本人移民たちは、集団退去を決めた。

一方、農場側は、他国の移民たちに武器をあたえてこれに備えた。

たまたま深夜、便所に行こうとした日本人移民を警備人がつかまえ合図すると、農場の番兵たちがやってきて拉致(らち)しようとした。

これを知った日本人移民たちが鍬や鎌や棒を持って集まり一触即発の状態となった。

たまたまこの日、居あわせだ第一回自由移民の香山六郎が仲裁にはいり、惨事はさけられた。

しかし、日本人移民の退去の決意は固かった。農場主は、官兵を呼び、労働に従事しない者は牢獄に投入するといきまいた。

ブラジルの農業は、一八八八年まで黒人奴隷に支えられてきた。

その数については、廃止に伴い書類が破棄されたこともあり、推測の域をでないが一説には約六〇〇万人といわれる。

奴隷解放からまだ二〇年余である。農場のなかには、まだ奴隷時代の意識が強く残るところもあった。

香山の電報で、上塚周平がかけつけてきたが、農場と日本人移民との和解はなかった。

農場側は売店の負債を全額返済するまでは移民の退去を認めなかった。

一方、移民側は、働けば働くほど、借金が重なる仕組みのこの農場では働けないといいはった。

困り果てる上塚に、香山が提案した。

売店の借金は移民全体のものとし、その負債は、移民会社が三ヵ月支払いの手形を売店に渡し、手形の金は移民たちが、農場より高賃金のノロエステ鉄道の敷設労働者として働き、その賃金の一部を当てるというものだった。

この香山の案で決着をつけ、日本家屋を建築中の大工一家族を除き、ジャタイー農場から全移民が退去した。

この事件は、日本にも報告され、移民送り出しが一時、見合わせとなった。

だが、第一回移民にくらべ、第二回移民の定着率はずっと高くなっていた。

一九一一年(明治四四)年三月の調べでは九〇六人中六八一人が、配耕された農場にとどまっていた。

第二回旅順丸移民の成績が良好なことから、日本のブラジル移民への関心は強まった。

東洋移民会社も一九一〇(明治四三)年一〇月、サンパウロ州政府と移民契約を結んでいた。

一九二一(明治四五)年三月、竹村商館による第三回移民を乗せた「厳島丸」が神戸を出港。

つづいて東洋移民会社による第四回移民が「神奈川丸」でサントスに向かった。

翌一九一三(大正二)年には、四隻の移民船で日本人移民がサントスに下船した。

日本は、日露戦争での特需景気はさり、戦費のつけが国民の肩に重くのしかかっていた。

農村では、中小地主たちが没落していた。

慢性化していた不況のなかで、町では労働争議が頻発し、村では小作農争議が起きていた。

失業した労働者、土地を失った農民たちは、ブラジルを目指した。

コーヒー農場のコロノ(農場労働者)は賃金労働で、一年で収益をあげることは、まず難しかった。

移民たちは、農場主から農場内の空地を提供してもらい、自給用の米や豆、野菜などを自作し、生活費をきりつめ、ようやく収益をあげることができた。

コーヒーが不作だとたちまち赤字となった。

日本の故郷への送金を急ぎ、てっ取り早い収益を求め、契約したコーヒー農場を逃げ出す移民は絶えなかった。

一九一四(大正三)年、第一次世界犬戦が起こり、コーヒーの輸出が減少し、しかも価格が下がり、移民たちには苦しい時代となった。

2 日本人植民地建設 top

|

独立農への第一歩は日本人植民地の建設だった。

原始林で切り倒されたフィゲーラの大木

|

開墾は、原始林の伐採からはじまった。

作業になれている現地人労働者の手も借りた

|

日本の官庁では、移民に「出稼ぎ労働者」という言葉を使った。

当初からブラジル移民は、「家族移民」(家族単位の移民)だが、目的は、決して永住ではなく、金を貯めて早く帰国することだった。

続出したコーヒー農場でのトラブルも、年を重ねて減った。

しかし、コロノ(農場労働者)の賃金は少なく、長期間農場にとどまる日本人移民は少なかった。

コーヒー農場との契約を終えた日本人移民は、農作業を請負ったり、借地で農業をしたりした。

しかし、一定の土地に安住する移民はまれで、早く帰国しようと、少しでも多い収入を求めて転々とした。

帰国を最大の目的とした日本人移民たちは、収入と生きがいを求めて、独立農業を目指し、日本人移民社会の基盤を築きはじめていた。

米はブラジル産の陸稲か輸入米であったが、日本人は、放置状態の湿地帯に水田を拓き、日本伝統の水稲栽培に成功した。

野菜作りにも、日本農民の実力を発揮した。

移住事業を目指す「東京シンジケート」(代表青柳郁太郎)は、実業家渋沢栄一らの後援を受け、日本人移民の渡伯四年目の一九一三(大正二)年「ブラジル拓殖株式会社」を創立。

サンパウロ州政府から土地の払い下げを受け、イグアップ殖民地(通称桂植民地)を建設し、日本人移民に分譲した。

移民たち自身による日本人入植地建設も始まった。

志を同じくする移民たちが、年賦で安い原始林を共同購入し、区分して開拓する方法がとられた。

ポルトガル語が話せない日本人移民たちが子供の教育をはじめ、互いに助け合うためにも日本人の入植地が必要であった。

一九一四(大正三)年三月、グァタパラ農場に入植していた馬場直(長崎県出身)が、まず熊本県移民三五家族とともに「東京植民地」の建設を手がけた。

サンパウロ日本総領事館の初代総領事松村貞雄は、第一回移民の通訳でその手腕を買われ、グァタパラ農場の副支配人に登用された平野運平(東京外国語学校出身)の才能を高く評価していた。

松村は、平野に日本人植民地の建設を説いていた。

共感する平野は副支配人を辞し、七年間の貯金と年賦で、ノロエステ(北西部)に候補地を選び入植地建設に着手した。

グァタパラ農場で働く日本人移民二百数十家族が入植を希望した。

|

入植地に建てられた移民小屋

|

原始林の伐採を終え乾期を待って火をいれた。

燃え盛る火は強風を巻き起こし空をこがした

|

一九一五(大正四)年八月二日、平野は先発隊の若者二〇人を率いて、プレジデンテ・ベナン駅(カフェ・ランジア)から、原始林にわけ入り、後続の入植者たちのための米を栽培した。

入植予定は翌年二月だったが、その日を待ちきれない入植者たちは一二月、牛馬で荷物を運び原始林に挑んだ。

ドラウド河畔の掘建て小屋に寝起きし川の水を飲料とした。

湿地帯に稲作をした。そこは肥沃だったがマラリアの巣窟であった。

一二月末、真夏だというのに、入植者に悪寒を感じるものがいた。そして奇妙な病気(マラリア)の犠牲者がでた。

年が明け、雨季にはいるとマラリアは猛威をふるいだした。家族全員が寝込む家族も珍しくなかった。

入植者たちの栄置不足が悲劇をいっそう大きくした。

入植地には医者もいないし、マラリア治療薬もなかった。

死体となった母の乳房を吸いつづける乳児もいた。棺桶もなく柳行李や漬物桶がつかわれた。

穴を掘る体力もなく、埋葬するにも困った。なかには一家全滅の家族もでた。

平野は生存者たちに、土地を離れてグァタパラ農場に帰ることをすすめたが、

「平野さんとともに死にたい」

と、去ろうとはしなかった。松村総領事は私財で治療薬を援助した。

五月、一括して死亡届けがだされた。三ヵ月の間に八十数人が犠牲となっていた。東京植民地でもマラリアで死亡者をだしていた。

マラリアにつづき平野の植民地の苦難はつづいた。

原始林は拓かれ、米、フェジョン(豆)、トウモロコシ、コーヒーを植えつけ、一九一七年に夢をつないだ。

しかし、またもや試練に見舞われた。空一面をおおうイナゴの大群に襲われ、鉄道も不通になった。

イナゴは一瞬にして作物を食いつくしてしまった。

一九一八(大正七)年は干ばつで作物がやられ、霜でコーヒー木が全滅した。

マラリア、イナゴ害、干ばつ、霜……、試練つづきだったが、この苦い経験は、その後の農業に生かされた。

一九一九年、ようやく平野が提唱した綿化栽培が成功をおさめようとしていた。

しかし、四年にわたる苦労で、心身ともに疲れきっていた平野は、二月六日、スペイン風邪(インフルエンザ)で不帰の人となった。三四歳の若さだった。

「東京植民地」と「平野植民地」は、多くの犠牲を払いながら、日本人移民の自立への道を拓いた。

「東京植民地」の創設者の子息である馬場謙介さん(一九一二年生まれ)に案内され、グァタパラ農場から約二〇キロの地点にある同殖民地を訪ねた。

雑木林と牧場のなかに、人家がぽつりぽつりとあるだけであった。

「もう、すっかり面影はなくなってしまいましたが、ここに入植した日本人移民は約一五〇〇家族におよびました。

植民地を建設すると、すぐ学校をつくり、午前中は日本語、午後にはポルトガル語の勉強が行われていました」

平野植民地ほどではなかったが、マラリアの犠牲者がでた。

「父は移民する前、日本海軍の練習艦でブラジルに来たことがありました。

本人は医者ではありませんが、馬場家は、長崎県の医者の家系でしたので、医学の知識はあったそうです。

母も看護婦の経験がありましたし……。それが、いくぶん役に立ったのかも知れません」

それでも病死者を一五キロ離れたリンコンの町に運び、帰ってくるとまた死亡者が出ていた、というありさまを、父や入植者だちから聞いたという。

「東京植民地も、基盤ができるまではたいへんでしたが、その苦労は多くの植民地が味わったことです」

と、馬場さんは、植民地誕生について、語った。

第一回移民を送った「皇国殖民会社」の現地業務代理人としてブラジルに渡ってきた上塚周平は、東京帝国大学を卒業後、官界に進まずあえて苦労の多い移民事業に身を投じた人であった。

上塚も、日本人の植民地建設の必要を感じていた。

一九一八(大正七)年、上塚は日本の友人を説得し、サンパウロ市北西四〇〇キロ、ノロエステ鉄道ヘクトル・レグルー駅(現プロミッソン)近郊に植民地を拓いた。

だが、それも容易な道ではなかった。

先住民グァラニー族の地名から「イタコロミー植民地」と名づけたが、移民たちは「上塚植民地」と呼んだ。

さらに一九二二(大正一二)年、「第二上塚植民地」が建設された。

上塚のところには、有能な青年たちがいつも集まり、日本人移民の将来を見つめていた。

3 移民の歳月 top

ブラジルよいとこと だれが言うた

移民会社にだまされて

地球の裏側に来てみれば

聞いて極楽 見て地獄

こりゃ こりゃ

錦かざって帰る日は

これじゃまったく夢の夢

すえは蕃地で野たれ死に

オンサ(南米ヒョウ)に食われりゃ

せわがない |

コーヒー農場で移民たちがうさ晴らしに歌い踊ったという。 |

原始林をひらいてつくった畑に日本人移民たちは、

将来の夢をたくした。蟻(あり)駆除作業をする移民夫妻

|

コーヒー農場の労働者から出発した日本人移民は苦難を一つ一つのりこえ、新来移民を加えながら、自立への道を歩いていた。

一方、移民送り出し側の日本にとって、ブラジル移民の役割は、年々、大きくなっていた。

一九一七(大正六)年一二月、ブラジル移民を扱う殖民会社は合併し「海外興業株式会社」を創設し、いっそうの強化をはかっていた。

一九一八年、ヨーロッパを戦火に巻き込んだ第一次世界大戦が終った。

戦場から離れ、軍需景気でわいた日本も、すぐその反動で深刻な不況に見舞われた。

物価高と税金の高騰は、国民の生活を追いつめていた。

米価の大暴騰は主婦の怒りとなり、富山県に始まった米騒動は、東京、大阪、京都、北海道……、そして三八県にもおよんだ。

海外に夢をもたせ社会不安を少しでも和らげるためにも、政府にとって移民の送出しが必要だった。

|

子供たちのための日本人学校がつくられた

(東京植民地の日本人学校)

|

家族移民には多くの子供たちがいた(備後丸)。

帰国を考える移民にとって子弟教育は大きな課題であった

|

ブラジルの日本人移民社会では、一九一六(大正五)年から、次々に邦字(日本語)新聞が発行された。

植民地や日本人の多い各地に日本人会が組織され、日本人小学校が誕生した。農業協同組合も生まれた。

日系社会の基盤は着実に固められていた。

日本側からも、海外移民への意識変革に一石役じられていた。

これまで日本の海外移民には、経済支援も周到な計画もなく、移民側に立つ発想はあまりにも薄かった。

一九二三(大正一二)年五月、長野県知事本問利雄は、同県の海外協会役員や市長や郡長などが集まった会合の席上で、

「移民は、資本の後援と確実な計画のもとに送らなければ成功は少ない。どんな志があっても成功は数百人中、一、二人にとどまる」

と演説し、長野県が、移民についての意識改革を先駆けてやろう、と呼びかけた。

信濃海外協会はサンパウロ州各地を調査し、一九二四(大正二一)年、ノロエステ線ルッサンヴイラ駅三七キロ奥の原始林(約五五〇〇ヘクタール)を購入。

片倉財閥の協力はあったが、資金調達は並みの苦労ではなかった。

現地で交渉に当った同協会幹事永田稠(しげし)は、届かない資金に死を覚悟することさえあった。

信濃海外協会は、移住地を「アリアンサ」と名付け、詳細な移住計画を立てた。

概要は「移民は一戸当たり一五〇〇円の資金を持参。一家族三人の労働力を有すること。

土地は一戸二五町歩(町歩=一ヘクタール)とし、一〇町歩に二年計画でコーヒー七〇〇〇株を植えつけ、二町五反を牧場、五町歩を綿花その他の作物栽培地にし、残り七町五反は原始林のままで保存すること」とした。

移住地内には合宿所、協会事務所、瓦(かわら)工場、製材所、精米所、コーヒー精選所、学校、医局、職員住宅などを置くことにした。

アリアンサ移住地には二年間で二〇〇余家族、一〇〇〇人が入植した。

長野県九二家族をはじめ北海道、岡山、香川、福島、山梨、東京など全国から集まった。

これまでの移民は出稼ぎであり、いずれ日本に帰ることを夢みていた。

永住希望移民のための植民地造営は、当時、日本や日系大社会に賛否の大議論をまきおこした。

信濃海外協会は、さらに隣接地に土地を購入した。

熊本、鳥取、富山各県の海外協会も、これにならい、その近郊に移住地を建設した。

4 国策移民 top

|

1924 (大正13)年、大毎移民団の一人(バストスにて)。

これを境に国策移民時代を迎えた

|

コチア村の日本人移民により組織された

コチア産業組合中央会(1927年創立)は

南米一の産業組合となった

|

日本政府にとっても、移民会社にとっても、北米の日本人移民排斥は、苦い体験だった。

その心配がブラジルでも起きた。

ミナス・ジェライス州選出のフイデリス・レイス議員が一九二三(大正一二)年、「日本人はブラジル構成分子としては不適当」として、日本人移民制限をねらい「黒人の移民禁止、黄色人種移民制限」法案を下院に提出した。

だがブラジルの排日気運は、北米のものとは質を異にしていた。

法案賛同は、日本人移民とは無関係な州選出の議員たちで、日本人移民を受け入れている州は、その功績を評価し反対の立場をとった。

サンパウロ州選出の議員は、

「農業はブラジル国家の活力だ。その発展を妨害するとは心外だ。

三〇〇〇万人のブラジル国民が、わが国にいる日本人三万の割で、生産に従事したならば、ブラジルは世界第一の富国になろう」と、レイス案に反論した。

その後、同法案は保留状態となった。

だが、この法案は日本政府に衝撃をあたえた。

日本大使館は、サンパウロ州を中心にした中南部地域に集中する移民送り出しを見直し、北部のアマゾン流域にも日本人移民を送り込み、排日気運をさける方針を打ち出した。

ブラジルにいる日本人移民の間からは、過酷な環境のアマゾン河流域への移民送り込みには、「無謀だ」と強い批判の声が上がった。

|

ブラジルにおける野菜の普及は日本人農家による貢献が大きい。

野菜栽培に日本人は実力を発揮した

|

花卉栽培も日本人移民は得意とした。

また次第に商工界など各分野で活躍する日本人が増加した

|

一九二三(大正一二)年九月一日、日本の関東地方は大地震に襲われた。

政府は一人二〇○円の渡航費を補助し、救済を名目に「震災移民」一一〇人をブラジルに送ることを決めた。

その翌二四年、大阪毎日新聞社(社長本山彦一)は、東宮(昭和天皇)ご成婚を記念して移民二六七人に船賃全額を支給した。

この「大毎移民団」を境に日本政府は、ブラジル移民に対し旅費全額と移民会社の手数料一人当たり三五円の負担にふみきった。

日本の「国策移民」の開始であった。

一九二七(昭和二)年には「海外移住組合法」が公布された

翌年三月には、各道府県に「海外移住組合」が設立された。

東京にその本部である「海外移住組合連合会」が置かれ、資金は政府によるものだった。

また神戸には国立移民収容所が開設され、移民の乗船までの宿泊費も無料となった。

海外移住組合連合会は、一九二九(昭和四)年三月、現地事業組織「ブラジル拓殖組合」を設立。

合計三〇万町歩(一町歩=一ヘクタール)の土地を購入し、チエテ、バストス、ドレスバラスに日本人移住地を建設し、日本からの新移民とすでにブラジルにいる移民に分譲した。

アリアンサ移住地と違い、これら移住地には、背後に日本政府が控えていた。

日本人移民のアマゾン河流域の入植も始まっていた。

一九二八(昭和三)年八月に「南米拓殖会社」(パラー州)、九月には「アマゾン興業株式会社」(アマゾナス州)が設立された。

南米拓殖会社(社長福原八郎)は、鐘紡の武藤山治により推進された。

パラー州の州有地約一〇○万ヘクタールの払い下げを受け、モンテ・アレグレ植民地、アカラー(現トメアス)植民地、カスタニャール米作試験場などを手がけた。

しかし、アマゾン流域の主産物となるピメンタ(胡椒)栽培が成功するまで、適性作物がなく辛苦(しんく)の日々となった。

アマゾン興業は、一九三〇年までに二九家族一三六人、青年四八人の入植で終った。

上塚司(元衆議院議員)は、アマゾナス州政府の一〇〇万ヘクタールの土地の開拓を依頼され、「アマゾニア産業研究所」を設立し、一九五一年より日本高等拓殖学校卒業生を送り込み、ジュート(黄麻)の栽培に挑んだが、あまりの過酷さにサンパウロ州に脱出した入植者も多かった。

絶望視されていたジュート栽培だったが、日本人移民の突然変異による新種発見で、やがてアマゾン主産業の一つとなった。

海外植民学校の校長崎山比佐衛も一九三〇年、アマゾン中流域マウェース方向に卒業生を送り、みずからも入植した。

日本政府は一九三二(昭和七)年からは、ブラジル渡航の満十二歳以上の移民一人当たり支度金五〇円(子供は半額)を支給し、移民に金銭上の負担がなくなった。

一九三三(昭和八)年には、ブラジル行き移民二万四四九四人を数えた。

|

雇用農から独立農になった日本人移民たちは、

ブラジル農業ではなくてはならない重要な位置を占めるようになった

|

top

**************************************** |