|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

第四章 第一回移民の生存者たち

1 少年移民 top

第一回ブラジル日本人移民の中には、一四、五歳の少年移民たちがいた。

沖縄県出身の金城山戸(きんじょう やまと)さんもその一人であった。

サンパウロ市アクリマソン街の全城宅をはじめて訪ねたのは一九七四年の九月だった。

瀟洒(しょうしゃ)な邸宅の庭の植込みは、すみずみまで手入れがいき届いていた。

「移民したのは、一四歳のときでした。親戚六人が家族をつくって移民したのですが、なかには顔さえ知らない親威かいました。

配耕されたファゼンダ(農場)フロレスタは、岩の多いところで……」

金城さんは、入植当時を話す。

一八九三(明治二六)年、沖縄県南風原(はえばる)村で、金城家の長男として生まれた。

かわいがってくれた祖父に、

「ブラジルはとってもいいところだそうだ。お前も行ってこい」

といわれ、いとこ夫婦の家族の一員として移民に加わった。

「あとで知ったことですが、祖父は再び戦争が起こり、孫のぼくが、戦場に送られることを心配して、ブラジル行きをすすめたようです」

二七万人の死傷者を出した日露戦争(一九〇四〜五年)が、祖父の頭にあったのだろう。

フロレスタ農場の生活を振り返り、

「山のなかに放りこまれて、ぼくらは泣いたものですよ」と、いう。

「ぼくら」というのは、生涯強い絆で結ばれた二歳年下の儀保蒲太(ぎぼ かまた、通称イッパチ)のことで、ともに同じ村で生まれ育った親友だった。

一二歳の儀保も親戚の家族の一員として移民した。

農場監督は岩場の多い農場でのコーヒー収穫には、二人の体力では無理だと判断し、事務所の水汲みや山羊(やぎ)の乳しぼりの作業を命じた。

昼間は山羊を追い、気もまぎれたが夕方になると、家族恋しさに二人はよく泣いた。

「さびしくなると、イッパチと事務所の屋根にのぼって、『沖縄はあっちだろう』といって、そちらを見ながら、ぼろぼろと涙を流しました。

今考えれば日本は地球の反対なので足の下にあったんですね」と、金城さんは笑った。

|

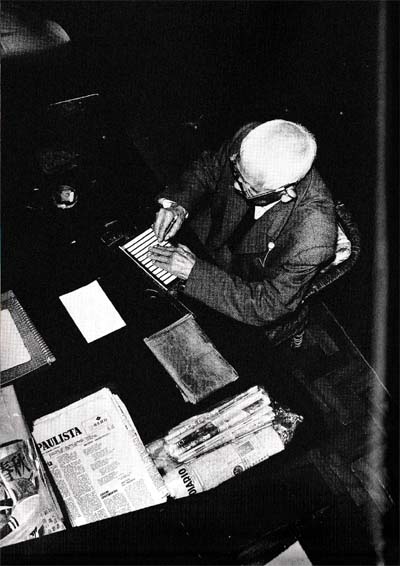

14歳のとき家族と別れ、親戚とともにブラジルに移民し、

日系歯科医の第一号となった金城山戸さんと孫娘

|

フロレスタ農場を逃亡しサンパウロ市に出てきた

金城少年が仕事をみつけのは歯科医院(左から3人目)

日系社会のリ−ダーの一人として活躍した

金城さんの晩年は子や孫、ひ孫に囲まれての日々だった。

|

フロレスタ農場は、沖縄移民二三家族一七三人がはいった。

渡航費用を借金してきた移民たちは、返済をいそぐため、期待できない農場をあきらめて、より収入のよい仕事を求めて逃亡した。

ある日、儀保少年の姿も消えていた。

「事務所にいたぼくが気がついたときは、二人の女性と三人しか残っていなかったんです。

三人で相談し、ぼくらも夜逃げを決行しました」

所持金などなかった。日本から持ってきた柳行李(やなぎこうり)に持ち物だけをつめこんで逃げ出した。

昼間はコーヒーの木の陰に隠れ、暗くなってから歩き出し、農場から四〇キロはなれたイツーの町にでた。

ここで家庭奉公に入り、サンパウロ市までの汽車賃を調達した。

サンパウロ市に着いた金城少年は、たよるべき日本人をさがすことからはじめた。

モッカドで野菜づくりをしていた自由移民の矢崎節夫をさがし出した。そこには儀保少年も身を寄せており、二人は再会を喜んだ。

「翌日から二人で仕事探しです。『皿洗いします』『掃除をします』と手まねをしながら住込みの仕事口をみつけました」

金城少年は通りの右側、儀保少年は左側の家を一軒一軒たずね歩いた。

金城少年は、アウローラ街の歯医者、アルトール・アレヴェス・フェレイラ家に月給二〇ミルで雇用された。

一方儀保少年は賭博場(とばくじょう)の主人の家で働くことになった。

真面目で、陰日向なく働く金城少年を、子供のない歯科医夫妻はわが子のようにかわいがった。

歯科技工を教えた。一方、儀保少年は賭博師への道を歩いていた。

「ぼくは何度も忠告しました。

昼間寝ていたので、頭に水をぶっかけたこともありました。

イッパチも何度かやめようとはしたのですが」

儀保は、二〇歳のころには花形カード師「イッパチ」としてその名を知られるまでになっていた。

二人の人生は大きく違ったが、友情に変わりはなかった。

猛威をふるうスベインかぜ(インフルナノザ)にかかった金城さんが生死をさまよったとき、儀保は寝ずの看護をした。

一九二〇年、金城さんの恩人たった歯科医が亡くなり、これを機に独立し楠枝と結婚。歯科技工で生計を支えながら歯科学校に通い、一九二三(大正一三)年に歯科医師免状をとり、日系人の第一号の歯科医師となった。

翌年、開業した。その評判は上々で、「金城に診てもらうには一週間は待たなければならない」といわれるほどだった。

ブラジルに渡り一八年がたった一九二六(大正一五)年、金城さんは日本に里帰りすることになった。

イッパチも同行するはずだったが、出航時間まで姿を見せなかった。

帰国のための大金をつかもうとあせったのか、負けたことのないカード賭博に負けたのである。

「ブラジルに帰ると、儀保がとんできました。

儀保の両親が、家まで準備して帰国を待ちわびていたことを話すと、大声で泣きました」

結核を患ったイッパチは一度も帰国することなく、一九三三(昭和八)年、金城さんにみとられ、この世を去った。

金城さんは、妻楠枝と一男二女の子供に囲まれ、一流歯科医として活躍。また、日系人社会のためにもつくすことも忘れなかった。

一九七八(昭和五三)年の日本移民七〇年祭には第一回移民を代表して表彰状と記念品を日本から受けた。

日本移民八〇年祭が盛大に行われる前夜の一九八八(昭和六三)年六月一七日、金城さんは、その生涯を閉じた。

2 盲目の老移民 top

サンパウロ市から内陸部に約一三〇〇キロの地点に、南マブトグロッソ州の首都カンポグランデ市がある。

この都市は、コーヒー農場をやめた第一回日本人移民たちが、ノロエステ鉄道敷設工事に従事し、この地に住み着いた。

一九七三(昭和四八)年当時、人口一六万人のうち日系人が一万人といわれていた。

その七〜八割が沖縄出身者であった。

|

本田キクさんは「笠戸丸」が迎えにくるのをずっと待っていた」といい、

視力の失った目をうるませた

|

亡くなった長男のドイツ系の嫁と晩年をともにする

本田キク(1973年、89歳)さんは、故郷の桜をなつかしがっていた

|

市街地から少し離れたところに住む、第一回移民の本多キクさんをはじめて訪ねたのは六月であった。

キクさんは、八九歳の高齢で、すでに視力を失っていた。

故人となった長男の妻であるドイツ系女性と孫との暮らしであった。

「わしは、笠戸丸が迎えにくるのをずっと待っていたのだが、とうとう来なかったよ。

日本で自分の土地で百姓して暮らしておった方が、だいぶよかったと思っているが、今になってからではどうにもならん」

と、老いても故郷を思う心のうちを語った。

キクさんは、安達太良山(あだたらやま)を望む福島県安達郡土佐和の農家で生まれた。自分の実家に残っていても食べることには困らなかっただろう、という。

「夫の実家の事情で、ブラジルに出稼ぎに行くことになって……。

『ブラジルに行けば、金のなる木コーヒーがあって、道には鳥の卵が落ちていて、二、三年も働けば、必ずもうかる』

という、移民募集人の言葉を夫が信じてなー。その夫にわしは従うことにしたよ」

夫と、いとこ夫妻たちと六人で一家族となり、ブラジル移民となった。キクさんが、夫と生後三ヵ月の子供をつれて、笠戸丸に乗っだのは二五歳のときだった。

キクさんたち二一〇人は、ズーモンド農場に入っだが、とても収入の見込みはなく、ストライキを起こし、五六日間で全員がやめた。

キクさんたちは、サン・マヌエル農場に移った。

東の空が明るみはじめると、子供を背負い、手に弁当をもって夫とコーヒー畑にむかった。

日が落ちるまで働きづくめであった。だが、手元にほとんと金は残らなかった。

「他の人たちは逃げ出したが、契約が終わるまで(二年間)は約束を守った。

でも、本当にファゼンダ(農場)は金にならんかった」

契約を終えたところでいとこたちと別れた。二度と農場で働く気はなかった。

移民会社から「金のなる木」と聞かされたコーヒーの木がうらめしかった。

サン・マヌエル農場で生まれた二女を加え、一家四人はサントスに出た。

「アルゼンチンのほうがいいらしい」という話を聞き、ブエノスアイレス行きの船に乗った。

子供を隣に住むイタリア人家族に預け、夫婦で靴工場で働いたが、夫の実家に仕送りする余裕はなかった。

そんなとき、ブラジルの日本人が、アルゼンチンまでノロエステ鉄道の作業員の募集にやってきた。

「敷設工事の作業員になれば儲かる。女も働ける」といわれた。

サンパウロ州バウル市とマットグロッソ州を結ぶノロエステ鉄道の敷設工事である。

バウル市とパラグアイ河のポルト・エスベランサの両方から工事が進められていた。原始林を拓いての難工事だった。

一日一〇時間労働で五ミルという高賃金だった。一家は再びブラジルに戻るることにした。

この工事には、コーヒー農場をとび出した日本人移民が多数参加した。

キクさんたちは、ポルト・エスペランサにはいり、工事現場にはいった。

しかしうっそうとした原始林のなかの工事は、蚊と暑さに悩まされた。

テントを移しながら、大木を伐採し、草を刈り、線路を敷設した。

蚊は黒い塊りとなって人間を襲ってきた。生き地獄だった。飲み水は泥水だった。

病死者が続出した。

「ジャポネーズ(日本人)が人間を焼く」

と、火葬の風習のないブラジル人たちは不気味がり、ささやきあっていた。

つらい生活の連続にすっかり疲れ、夫婦間に亀裂が生じ離別した。

しかし、キクさんが帰国することは不可能だった。

キクさんは子供だちとカンポグランデ市から約二〇〇キロの地点にあるニワキで生活した。

再婚した夫も一九三五(昭和一〇)年に亡くなった。縫製で五人の子供を一人で育て上げた。

最初は手ミシンの小さいのを買って仕事をした。それから普通の手ミシン、そして足踏みミシンを買った。

ニワキからカンポグランデ市に転住した。

子供たちは結婚し、次々に孫も生まれたが日本語はできなかった。

子供たちは、キクさんを残して、次々先立った。

子供を失い、孫たちとは言葉の壁があり、孤独なさびしい日々となった。そして失明した。

「わしはお国からレジスタ(旅券)をもらってきた。

なにかあると、それを見て、日本のことを思いだしていたが……。

目が見えんようになってしまってからなくしてしまった」

失明したキクさんは、その後は日本に里帰りした女性から土産にもらったハンカチを、嬉しい時も悲しい時も出してきては手でなでながら故郷を思い出し、自分を慰めている、と郷愁を語った。

母国がその一枚のハンカチに集約されていた。

この一人の日本人移民の心情は、多くの移民に共通する心情でもあった。

そのキクさんも今は、カンポグランデ州の大地に眠っている。

3 新聞人 top

第一回ブラジル移民七九一人の中には、一〇人(一説には一二人)の自由移民がいた。

コーヒー農園の労働者としてサンパウロ州政府と契約を結び、同州の渡航費の援助を受ける「契約移民’と違い、自由移民は自費で渡航する移民である。

その一人に香山六郎さんがいた。一八八六(明治一九)年、熊本県で生まれた。

父は熊本で活字新聞『不知火新聞』を発行する準備をすすめていたところ「西南の役」(一八七七年)で、新聞発行を断念しなければならなくなり、経済的に迫い込まれ、一家は熊本、福岡の各地を転々とした。そんななか母を失った。兄姉は親戚や他家で暮らし、香山さんは父と二人で生活していた。

高等小学校在学中は、『九州日々新聞』(熊本市)で、日当五銭で活字拾いをした。

父も亡くなり、京都の叔父のもとで京都第一中学に入学、その後熊本の済々黌(せいせいこう)に転校し卒業。

中学のころから南米に関心を抱いていた香山さんは、上京すると日本大学予科の殖民科に席を置きながら、学生雑誌の記者となった。

平塚雷島(ひらつからいちょう)、与謝野晶子(よさのあきこ)、大町桂月(おおまちけいげつ)、徳富蘇峰(とくとみそほう)、堺枯川(さかいこせん)、幸徳秋水(こうとくしゅうすい)たちと出会った。

トルストイの作品に傾倒した。

「北米の排日気運が高まっていました。そんななかで、南米に関する記事がよく目にとまるようになりました」

徴兵忌避をはかる香山さんは、徴兵年齢にたっする前に、日本を離れる決意をしていた。 |

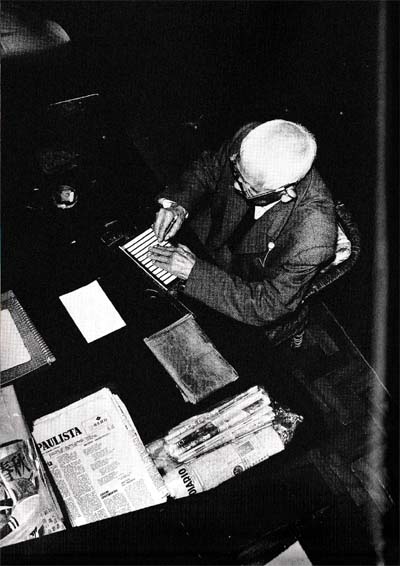

第一回自由移民の香山六郎は戦前、邦字紙『聖州新報』を発行。

視力を失った晩年も原稿を書きつづけた

|

「ペルー行きの旅券を受けていましたが、ペルーへ行くはずの笠戸丸が、急にブラジルへ行くことになり、ペルーへの出発が遅れたため、行先をブラジルへ変更しました。旅費は、京都の中学校校長を務める叔父から出してもらいました」

皇国殖民会社ブラジル業務代理人となる上塚周平は、香山さんと同郷の熊本であることから、移民会社の仕事を手伝うことになった。

そこで香山さんが感じたことは、移民事業のいいかげんさだった。

「移民募集人たちは、神戸港で移民会社から斡旋抖を受けとると、料亭でドンチャン騒ぎの宴会をひらいていました。

移民のなかには、渡航手数料を二重にとられていた者もいました」

香山さんは、親戚の鳥居素川から『大阪朝日新聞』のブラジル通信員を依頼されていた。

「笠戸丸」では、船内新聞を発行した。

ブラジル到着後、移民会社の事務手伝いやコーヒー農場で日本人移民たちの世話をした。

移民が頼りとする「皇国殖民会社」は、倒産。

ブラジル業務代理人上塚周平とともに玩具を作ったり、バナナ農場で働いたり、家庭奉公をししながら糧(かて)をえた。

第二回移民が到着したのは、満二年後であった。

一九一八(大正七)年、上塚周平が、イタコロミー植民地(プロミッソン)を手がけると、その建設に協力した。

香山さんは、日本人移民の動向に深い関心を抱きつづけていた。

「ポルトガル語がわからない日本人には、その目となり耳となる邦字(日本語)新聞の必要性を痛感していました」

母国日本の情報も、また移民の進む道を論じる必要もあった。

|

第一回移民、大城カメさん 第一回移民、永田一さん

|

第一回移民、中川トミさん 第一回移民、宮平カメさん

|

一九一五〜一六年になるとサンパウロ市では、邦字(日本語)新聞が発行されはじめた。

なかでも『日伯新聞』と『伯剌西爾(ぶらじる)時報』は二大邦字新聞となっていた。

一九二一(大正一〇)年九月七日、ブラジル独立記念日に、香山さんは、バウルー市(サンパウロ州)で石版の日本語新聞『聖州新報』を発刊した。

「バウルーの周辺には、日本人移民が集まっていました。

移民たちの楽しみとして、文芸に力をいれた新聞をつくりたかったんです」

一九二五年には活字版とした。一九三五(昭和一〇)年には、バウルー市からサンパウロ市へ移転した。

移民の立場から論陣を張った。

だが、軍事革命で政権をにぎったブルガス政権は、国家主義をうちだし、一九三七(昭和一二)年、外国語新聞雑誌発行取締規則を発布し、一四歳未満者に外国語教授を禁止した。

つづいて一九四一(昭和一六)年七月には、外国語新聞の発行が禁止され、邦字新聞は廃刊に追い込まれた。

同年一二月、日米開戦に突入。

一九四五(昭和二〇)年八月の母国敗戦は、日本人移民に大きな衝撃をあたえ混乱を起した。

軍国化には反対で徴兵忌避者であった香山さんだが、敗戦はショックだった。

その時のことを 「私はむなしくて、その日まで大事に保存していた『聖州新報』を全部、庭で燃やしてしまいました」

と、話した。

一九五二(昭和二七)年四月、香山さんは、大病をして視力をまったく失った。

が、一九七六(昭和五一)年四月、その生涯を終えるまで執筆活動をつづけた。

『移り来て』(歌集、一九三七年)「移民四十年史」(編著、一九四九年)、葡和対訳「ツピー単語集」などの貴重な著書を残しての一生だった。

|

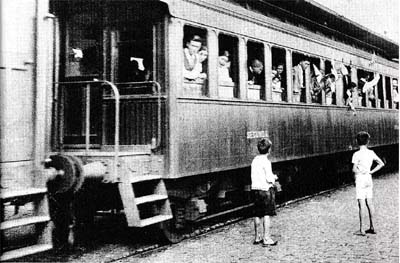

移民収容所から配置されたコーヒー農場へは各鉄道で向かった

|

top

**************************************** |