|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章

二章 満州の悲劇――玉井秀夫さんの体験

|

中国残留日本人孤児の新聞報道を手にする孤児

1 寝耳に水のソ連軍侵入 top

「校長先生! 急用です」

馬蹄(ばてい)の音を響かせてかけつけた一人の生徒が、玉井校長に一通の手紙を差し出した。

“本日、日ソ両軍は交戦状態に入れり。急遽帰校されたし。 古川”

「満州」を守る無敵・関東軍の絶対不敗を骨の髄から信じていた玉井さんにとって、ソ連軍の侵入は思いもよらない事態であった。

そこは日本から遠く離れた満州の、国境近くにある小さな町だった。

当時、玉井秀夫さんは三四歳。興安西省の林東(りんとう)という辺鄙な田舎町にある蒙古人(モンゴル人)学校、省立林東畜産学校の若き校長であった。 |

玉井さんの林東からの脱出路

|

一九四五(昭和二〇)年八月九日未明、ソ連軍は東部および西部「ソ満国境」からいっせいに侵入、攻撃を開始し、一五〇万の民間人、開拓団員を絶望と混乱の中にたたきこんだ。

指揮系統はマヒし、情報は手に入らない。行動の判断は現場に残っていた指導者、開拓団の団長や役人などの手にゆだねられた。

玉并さんたちが住んでいた林東の場合、指揮をとったのは堀田参事官(少尉)であった。

参事官とは日本でいう副県知事の役職である。

林東に住む日本人と朝鮮人、あわせて三〇〇人くらいが林東街にある日本人旅館に集まっていた。

持ちきれないほどの品であふれかえった部屋には不安と恐怖がうずまいていた。

|

当時の写真集を手に満州での体験を語る玉井秀夫さん

堀田参事官は、まず女性と子供だけを翌朝六時に出発させ、男たちは一応残ってようすをみるという避難計画を独断で決定した。

だが、一〇〇名に近い女や子供をたった一人の男が引率して三〇〇キロ近い通遼(つうりょう)まで避難させることが可能なのだろうか……。

しかし戦時下の日本では上からの命令は絶対である。

浅いまどろみのあと男たちは、女や子供たちを乗せた何十台もの大車(ターチョ)が遠ざかっていくのを見送った。

二度と妻子には会えないのではないか、という思いが皆の心を苦しめた。

本隊が林東をあとにしたのは一二日午後一時。 |

玉井さんが初めに赴任した臥牛河農業学校全景

玉井さん、前列右から4番目と漢人、蒙古人の生徒たち

|

一行は日本兵一〇人、民間人四〇人、それに満州国軍蒙古人部隊三〇〇人で、全員完全武装である。

ところがその第一日目から問題が起こった。

堀田参事官と二、三の幹部は自分たちの安全だけ心配し、全体の宿舎や食事の配慮もしない。

翌朝には民間人の半数を占めていた朝鮮人が姿を消していた。

食糧の準備もなく、一行は生のトウモロコシで飢えをしのいだ。夜は草むらで眠った。

やがて蒙古人部隊が反乱を起こし、指揮をとっていた日本人上尉(じょうい)を殺害、逃げ去った。

蒙古兵は日本軍を信頼してくれているものときめこんでいた男たちは、信じられぬ思いで呆然としていた。

騒ぎを聞きつけて集まり、ひしひしと日本人をとり囲んだ中国人の目には憎悪と敵意が燃えていた。

危険は増しつつあった。

本隊を尾行してきた 「匪賊」(ひぞく)二、三〇人は、散発的にだがしつこく銃弾を浴びせかけてきた。

一方、先に出発した女性と子供の先発隊は、林東をたってからわずか数日で、恐怖と生き地獄を味わわされていた。

大車(ターチョ)についていた中国人馬夫たちが付近の住民を煽動し、無防備の女、子供に襲いかかったのだ。

全くの混乱状態のなかで、暴民化した中国人農民に連れ去られた人妻や娘、みずから毒をあおいで命を絶つ女性、母を失って泣き叫ぶ子供……。

かろうじて生き残った人たちを守ってくれたのは、人の背ほどもある一面のトウモロコシ畑だけだった。

追いついた本隊の前に、あちらから二人、こちらから三人と、女たちがよろけながら姿を現わした。

髪はみだれ、ひどく惟悴(しょうすい)している。その中にわが子を抱いた、玉井さんの妻の姿もあった。

妻子を先発させた男たちは半狂乱で畑の中をかけまわったが、やっとさがしだした女性と子供はわずか二〇人。

残り三〇人ほどの行方は知れなかった。

2 大陸を逃げまどう日本人 top

同じころ、満州全土と朝鮮半島(とくに北朝鮮)の各地で数十万の日本人(居留民)が修羅の巷(ちまた)をさまよっていた。

支配民族から敗戦国民へ。転落はわずか数日のうちに起った。

植民地・占領地に居住する民間人が、国家の保護を失ったらどうなるか……。

結果は火をみるより明らかである。

破竹の勢いで満州を南下したソ連軍――

しかし民間人を守ると信じられていた関東軍はまっ先に南下、避難路にかかる橋や鉄橋などを爆破し、鉄道やトラックを独占して被害をひろげた。

さらに、長年にわたる日本の圧政に耐えかねていた中国人等の現地住民、反日武装兵団や土着の武装集団が日本人に襲いかかり、逃げまどう難民の群れはいたるところで分断、包囲され、攻撃、掠奪、乱暴された。

とりわけひどかったのは満州の奥地から徒歩で数百キロを南下した開拓団の人たちであった。

男たちを兵隊にとられた開拓団には女性と子供だけが残され、逃避行は悲惨をきわめた。

南へ、都市へ、少しでも日本に近い土地ヘ――難民たちは飢餓と襲撃のなかを、はうようにして進んでいった。

玉井さんたちも疲労こんぱいと飢えに苦しみながら、はるかな町、通遼をめざした。

日ざしは強く、暑さが体力をうばう。

一行の行く手につづいていた一面のトウモロコシ畑がとぎれた地点で、「匪賊」が猛然と撃ってきた。

子供の泣き声をめあてにビュンビュン弾がとんでくる。二人の重傷者が出た。

「負傷者や病人にかまってはおれない。前進だ」、堀田参事官は冷酷に号令をくだした。

やがて玉井さんは堀田から敵状偵察を命じられた。きわめて危険な任務だ。

親友の工藤も昨日偵察に行ったきり帰ってこない。

“きたるべきものがきた。だがおれは絶対死なないぞ”彼は堀田をにらみつけた。

何かにつけて正論をとなえて抗議する玉井さんは堀田らにはじゃまな存在だった。

妻と娘に最後の別れをつげる。「しっかりやってきてくださいね」と小声で言った妻のひとみが美しかった。

娘の頭をなでた玉井さんは馬に乗り、砂漠を真一文字に走りだした。

突然、側面から猛烈に撃ってきた。ほおや肩を弾がかすめる。馬が棒立ちとなり、地面にたたきつけられた。

攻撃は激しく、頭を上げることもできなかった。

「匪賊」は去った。無数の砂丘の狭間には奇蹟的に助かった四人の日本人が残されていた。

他の三人は、林東から引揚げる仲間にはぐれてとり残された男たちだった。

いまや本隊とはすっかり離れ、合流のあてもない。

いやがうえにも明るい月の下、砂丘を踏む四人の足音は重かった。

3 野良犬のように top

なんとか鉄道のある場所にたどりつこう――四人は磁石をたよりに東をめざした。

夕方から歩き、疲れれば眠る。人家をみつけて食事を乞うのも命がけであった。

「そんなかっこうでは危いですよ」と言われ、着ていた協和服(満州の民間男性服。軍服に似ている)とよごれた農民服とを交換した。

その時、玉井さんたちは意外な事実を知った。

「おととい、老毛子(ローモーズ=ロシア人)が来たよ。戦車や装甲車が続々鉄道伝いに南下しているよ」

「日本の軍隊も一般の日本人も全部逃げたよ」

そんなばかげたことを信じろというのか――体の力がいっぺんにぬけた。

四人は中国人に姿をやつし、銃も手放した。

玉井さんは大切なメガネを捨てた。なにせメガネや時計は日本人のトレードマークなのだ。

村から遠ざかる四人に馬蹄の音がせまってきた。

先頭に立つのはさっき話をかわした農民ではないか。つかまったら殺される……。

さいわい手元に残した手榴弾が命を救った。

しかし男四人で行動すれば敗残兵にまちがわれる可能性がある。

玉井さんは意を決して三人と別れ、たった一人、やみの中に無限にひろがる大陸を歩きつづけた。

一人になってからの自分は飢えた野良犬そのものだったと玉井さんは言う。

満州の鉄道はいまや完全にソ連軍の制圧下にあった。

彼は、南下するソ連軍にまぎれこみ、ソ連兵から黒パンやスープの残りをもらったり、中国人の農家で包や饅頭をもらっては飢えをしのいだ。

日本人だとばれたら命はない。

中国農民、いや、線路ぞいに続々と南下する中国人難民になりきって命をつなぐ日がつづいた。

中国語ができたことが身を救った。

玉井さんが彰武(しょうぶ)の町に入った日は、ソ連軍の「人狩り」が荒れ狂っていた最中だった。

ソ連軍は満州にあった機械や資源を「戦利品」として本国に輸送した。

そのための使役狩りに玉井さんもつかまってしまったのだ。

このままでは死ぬと思い、監視兵の目をぬすんで脱走したとき、若い中国人とばったり顔があった。

「家に入りなさい」という思いがけない日本語――。

元満鉄社員の劉(りゅう)さんは、必要な情報ばかりか、貧しい持物のなかから靴まで分けてくれた。

「無事、奉天(ほうてん)に着くことを祈ります。これ、少ないですが役にたててください」と彼は十円札を一枚くれた。

この人のことを一生忘れまい――玉井さんはただ彼の腕をにぎって涙を流した。

それは久しぶりに「人間」として遇され、助けられた感激の涙だけではなかった。

軍隊や官僚の圧制下に呻吟(しんぎん)していた中国の人たちに対して、日本人が、劉さんのような暖かい心の十分の一でも持って接したことがあっただろうか。

その意識が玉井さんを苦しめつづけた。

日本人避難民を襲う中国人の集団もあったが、逃避行を助けた中国人も少なくなかったのだ。

「走罷(ツオバ=行きなさい)、走罷!」と耳うちしては、あやういところを救ってくれた老人や少年、食物を黙ってくれた蒙古農民の女性……。

あるモンゴル人の家の主人は玉井さんが教師だったことを聞くと十分なもてなしをしてくれ、翌日には蒙古人の家の見分け方とたよるべき人を教えてやさしく肩をたたいた。

「バダ・イデ(食事をくださいという意味のモンゴル語)ですよ。忘れないように」

こうした暖かい心に接するたびに、彼の心の奥にうずくものがあった。

支配者として中国にのりこんだ日本人は、中国人、朝鮮人を劣等民族と見下してはばからなかった。

五族(日・満・蒙・漢・露)協和の王道楽土(おうどうらくど)を築くというスローガンに教育者としての夢を重ねあわせて満州に渡った自分も、結局は支配民族の一員として行動したにすぎないのではないだろうか。

そして中国の民衆は、どん底の生活を知りつくしているからこそ、落ちぶれはてた憎い敵にもひろい心で接してくれるのではないだろうか……。

ようやくの思いで乗りこんだ列車でたどりついた大虎山(たいこさん)駅で、玉井さんはおびただしい民衆の騒動を見た。

喜色あふれる表情で何ごとか高く叫んでいる。

それが一五年にわたる日本帝国主義の圧政からの解放を祝う民衆の姿だった。

中国人があれほど興奮し、狂喜するのを見たのははじめてだ。

ああ、中国人はいままで、沈黙と忍従と収奪のみを強いられてきたのだ――。

玉井さんはこの時ほど強くそれを感じたことはなかった。

4 たどりついた都市に保護はなく top

人口一五〇万、日本人居留民二〇万。奉天は満州最大の都市だ。

とにかく奉天に行こう――玉井さんは一日半、何も食べていない体を列車の片隅に縮めてすわりこんだ。

体力のおとろえが極限状態に近づきつつあった彼を支えていたのは、妻子との再会を願う思いだった。

町の名はすでに、日本軍統治時代の奉天から瀋陽に改称されていた。

青い空にゆれるアドバルーンには「日軍、無条件降伏」の文字が見える。

たずねあてた「日本人居留民会」事務所で「終戦」という言葉をはじめて聞いた。

「ところで今日は何日なんでしょうか」「今日は八月二九日ですよ」。玉井さんは耳をうたがった。

あの苦難の旅がたった一七日間とは……。

玉井さんの「逃避行」は一応の終止符が打たれた。だがそれは新たな苦しみのはじまりだった。

とりあえずの寝場所にとあてられた民会の広間のドアを開けると、嘔吐をもよおすような悪臭が生暖かく顔をなぜた。

そこには満州奥地から引揚げてきた元兵士、開拓団員、軍人の家族たちが衰弱しきった体を横たえていた。

半分死人のような人もいる。それは腐りかけたマグロが並んでいるような光景だった。

結局、玉井さんが落ちついたのは万国旅社という難民宿泊所で、どの部屋にも日本人があふれていた。

冷たいコンクリートの床に数枚の畳。そこに男女、他人の別なく住むのだ。

財産は毛布一枚に飯盒(はんごう)に茶碗(ちゃわん)と箸(はし)。

ほとんどの人が着の身着のままで、風呂など思いもよらない最低の生活である。

食事の支給はなく、人々は生きのびるだけで精いっぱいだった。

その頃、ハルビン、長春(新京)、吉林(きちりん)、瀋陽(しんよう)、チチハル、撫順(ぶじゅん)、大連(だいれん)などの各市には辺境からの難民が続々と集まってきていた。

奥地から身ひとつで引揚げてくる開拓団の行列はさんたんたるものだった。

男も女も裸同然で、かろうじて麻袋やむしろを腰にまきつけた生ける屍のような姿は、途中いくたびとなく受けた受難を物語っていた。

よたよたと歩くやせ細った体にも顔にも、人間らしい表情はなかった。

避難行の間に起こったおびただしい悲劇が一人ひとりの体や心をぼろぼろに食いやぶっていた。

手をとりあって出発した隣人の行方さえわからない。助けを求める人の悲痛な声。

埋めてやることもできなかった家族の死体。略奪される女性のもがく姿。

わが子の命を守るために中国人の妻となった人。気が狂った女。

泣き声が襲撃の目標となることを恐れて殺された赤ん坊。自決の場面。

山なす死体。そして生き別れとなったわが子や家族への胸をかきむしられる思い……。

だが、三万人といわれる犠牲者を出してたどりついた各都市に、難民を保護する力はなかった。

日本の降伏と同時に「満州国」は崩壊し、各市は無政府状態に近い情況だった。

そこにソ連軍の進駐と大量の難民、中国の内戦である。

避難民の多くは各都市の「日本人居留民会」の世話などで日本人収容所に入った。

知人の家に同居できた人はわずかである。

そして人々は翌年五月に開始される日本への引揚げまで、悲惨な状態で放置されたのだった。

5 妻子の死を知る top

|

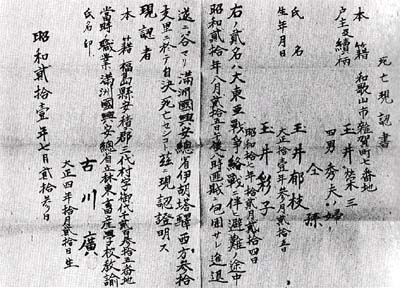

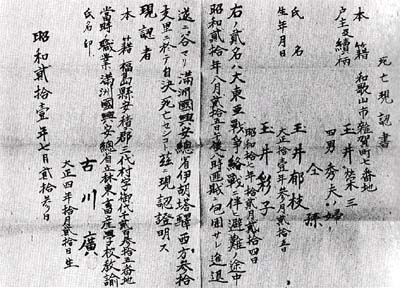

〔右〕結婚当時〔左〕妻と子の記念写真

瀋陽の町には、食品から衣服まで、あらゆる品物を売る日本人の露店と物売りがひしめいていた。

家財や着物を少しずつ売っては金にかえる“竹の子生活”のできる元からの居住者や中国人に雇われて働く体力のある人は、めぐまれた部類だった。 |

妻は子とともに自決寸前の遺書(当時は満州も配給制であったが、

日本人であれば買うことに不自由はなかった)

八月二十五日午後三時(八月十二日林東出発)鉄道沿線に向け

避難中、進退ここにきわまり林東在住家族○○名と共に自決す。

主人は二、三日共に行動するも一昨二十三日午後匪賊と激戦中行方不明となりたるままなり、多分敵弾に負傷し死んだものと想像しています。

彩子と二人の遺髪届けられとばと思い、したためました。

林東畜産学校玉井秀夫、妻玉井郁枝・彩子

|

極度の疲労と栄養失調――だが命をつなぐためには自分で働くよりほか道はない。

玉井さんの体でできることといえば物売りくらいである。

豆腐やパンやたばこを少量、仕入れては売り歩く日がつづいた。

町中をさまよい歩くうちには、思いがけず知人と行きあうこともあり、話を聞くうちにやっと全満州の様子がわかるようにもなった。

知人の死や開拓団の全滅、自決の消息は、妻子の安否を気づかう玉井さんの不安をあおりたてた。

林東からの引揚げ本隊到着の報に接したのは一〇月なかば頃だった。

しかし、つづいて彼を驚愕と怒りと絶望につき落とす情報がもたらされた。

本隊と一緒に避難した女性と子供は全員自決したというのである。

二日後、王井さんは、堀田参事官らと無傷で引揚げてきたかっての同僚、古川とあうことができた。

玉井さんよりはるかに上等な服を身につけた古川は、かなりの時間がたってから顔をあげた。

「生きていらしたのですね」と口を開いた古川は、言いづらそうに話しはじめた。

「あれから匪賊の襲撃がますますひどくなりまして……。八月二五日ごろだったと思います。

伊胡塔(いことう)から一〇キロばど西でした。進むことも退くこともできない最悪の状態に陥ってしまったのです。

堀田参事官は全員に事態を説明してから、各自、死を覚悟してくれと言ったのです。

その時です、女や子供たちがいさぎよく自決すると言い出したのは……」

そして遺髪と遺書を、はげしく銃弾がとんでくるなかで準備したというのだ。

「待ってくれ、きみ」と彼は思わずどなった。

「全員、死を覚悟しろと言ったんだろう。一人残らず死んだら、だれが遺髪や遺書を届けるのだ。

要するに堀田やとりまき連中は最初から自決するつもりなどなかったのだ。

事実、男どもは無事に引揚げてきているじゃないか……」

古川が渡した遺書を読む玉井さんの目からは涙がとめどなく流れ落ちた。

遺書は外食券引換配給票を半分にちぎったものだった。

「その時の情況を報告してくれたまえ」という言葉に古川の表情がゆがむ。

「それは、それはですね……ぼくが、ぼくが……」「きみがどうしたのだっ!」

「ぼくが、奥さんとお子さんを撃ち殺したのです。撃ってください、と言われたものですから――」

衝撃に彼の体はよろけた。

敵情偵察を強要されて本隊とはぐれたわずか二日後に妻子は自決を強いられた。

いや、虚構の満州国支配者として、ふんぞり返っていた官僚とそのとりまきの延命のために「始末」されたのだ。

〈妻たちとともに林東を出発した堀田参事官の母と妻だけは生きのび、帰国したことを玉井さんは後に知ることになる〉

妻はその時二三歳。わずか三年の夫婦生活だった。

玉井さんは狂わんばかりの思いで冷たい風の町角に立ちつくした。

いったいおれはどうすればいいのか――生きる望みを失った玉井さんのうえに、満州の酷寒が襲いかかった。

親切な娘さんが縫ってくれた冬服のおかげで街頭に出ることはできたが、たばこ売りを終えて帰ると足に感覚がない。

ストーブに近づけすぎた靴底が燃えだしてもわからなかった。

おそれていた凍傷である。医者は一目見るなり手術用ペンチをとりだし、足の指を次つぎにぱちぱちと切り落とした。

八本の足の指を失った玉井さんは、かかとだけでよちよち歩いて帰った。

また苦しみが加わった。これで仕事もできなくなったという絶望感。

いま、手元にあるわずかな金がなくなったら、餓死が待っている……。

粟やコーリヤンをやめ、豆腐屋で捨てられているおから(豆腐のしぼりかす)に岩塩を入れた、なかなかのどを通らぬしろもので空腹をごまかす日々がつづいた。

おとろえた玉井さんをつぎに襲ったのは病魔――発疹チフスである。

隔離しろという周囲の声で運びこまれた元大学の体育館には、二〇〇人ほどの患者が横たわっていたが、医師はおろか看護婦の姿すらない。

たった二人の婦人がいろいろな世話をしてくれた。

一日二回、支給されるのは白米のかゆ一碗と梅干一個。そこは死を待つ患者たちがうめく陰惨な隔離施設だった。

いつしか暦は一九四六年に移っていた。

からくも一命をとりとめて収容所に帰りついたものの、もはやたばこを仕入れる金もない。

追いつめられた玉井さんの足は、飢えきった犬のように、自然に飲食店街にむいていた。

ソ連兵相手のカフェー裏口でコック姿の男がごみ箱に何かを投げこみ、戻っていった。

玉井さんの手は無意識のうちにごみ箱のふたをあけていた。

二〇センチもある空きカンいっぱいのカレーライスの残飯。

それを指ですくって食べたときのおいしかったこと。

かっての職業もプライドも妻子の死も、その時、彼の頭にはなかった。

開拓団員ふうの男とかちあい、激しい羞恥を味わったこともあったが、そのうち慣れていった。

ごみ箱をたよりに生きているのは彼一人ではなかったのだ。

|

古川教諭は日本人婦女子たちの自決現場に立ちあった。

妻郁枝は長女とともに古川に銃撃してくれるよう依頼した

6 死の収容所生活 top

酷寒の到来は、日本人収容所で引揚げを待つ人々の命を情け容赦なく奪っていった。

収容所とはいっても、その多くは窓ガラスが一枚もない小学校の校舎などで、体をあたためるストーブもない。

身にまとうものといえば、よくて避難時に着ていた夏服一枚、悪くすると裸にぼろぼろの麻袋。 |

敗戦後の中国では“引揚げ切符”を手に入れるのが大変だった。

貨車で人々を運んだ。天津にて

|

人々はゴザでもボロでも、手に入るものはなんでも体に巻きつけたが、それでどうして零下三〇から四〇度にもなる満州の冬を越せようか。

そのうえ食物といえば、ひとにぎりのコーリャンに少々の塩であり、多くの人が重度の栄養失調に陥っていた。

そこに発疹チフスをはじめとする伝染病が襲いかかった。

赤ん坊、子供、老人、婦人……体力のないものから命は奪われた。

敗戦の混乱期から帰国までに満州で死亡した日本人八万四千人、その七割が各地の収容所で命を落としたという数字がそのすさまじさを語っている。

毎日何人となく死者の出る収容所。

だが死んだ人を葬(とむら)う余裕も、凍った土を掘る体力も人々には残されていなかった。

裸の死体は崖下や校庭に山と積みあげられ、都市のあちらこちらに、墓場ならぬ人捨て場が出現した。

死と隣あわせの日々を送る人々の前に、やがて現われたのが、子供や女を買いたいという中国人だった。

日本の子はかしこく、日本の女はよく働き従順だから中国人がほしがったと玉井さんは言う。

事実、子のない夫婦、貧しくて嫁をもらえない男が日本人の女性や子供をひきとった例もある。

みるにみかねて育ててくれた人もいる。だが労働させる目的で、あるいは遊廓に売りとばす目的で連れ去られる場合もあった。

親に死なれた子を売りとばす日本人や中国人の「人買い」も存在した。

幼い子供をもつ親は苦しんだ。

このままでは死なせるだけだと判断して、子供を泣く泣く中国人に託した親、他の子供たちの命を救うために兄弟の一人を売った親、約束をしたのに帰国時に子を返してもらえなかった親――。

それは血が出るような選択だったが、子供と引きかえにわずかな金を受けとった記憶が人々を長く苦しめた。

こうして多くの残留孤児が生まれたのである。

なんと長い冬だったろうか。一九四五年一〇月、玉井さんのいる瀋陽にも中国共産党のひきいる八路軍がやってきた。

日本人の間からも、その厳正な軍規と模範的ふるまいに称讃の声があがったという。

翌四六年一月末に八路軍が姿を消したあと、国民党軍が四月から瀋陽を支配した。

アメリカの支援によって満州に進駐した国民党軍は五月から、錦州省内にいた日本人の本国送還を開始。

ついで瀋陽に居住する日本人の引揚げが行われた。

五月一〇日、玉井さんが住んでいた万国旅社に引揚げ通知がもたらされた。

出発の日、街路で見送る日本人たちは口々に「内地までがんばるんだよ」 「元気でね」と声をかけてくれた。

早朝からはしゃぎ、笑っていた女たちは大車の上で泣いた。

一時間後、瀋陽からの引揚げ第一陣一五四一名は貨物車両に乗せられた。

「さらば奉天よ、またくるまでは……」、歌声が合唱となって流れていった。

だが、玉井さんの心はうつろだった。

内地から妻を呼びよせ、晴れやかな気持で大連の地を踏んだ自分が、いまこうしてたった一人、無残な思いを抱いて故国に帰ろうとは……。

満州――自分の国が侵略した他国の地を踏みさえしなかったらよかったのだ。

五族協和などという宣伝にのせられた自分の教育への献身が、どれだけこっけいなものだったかを、彼は妻の悲劇的な死によって、嫌というほど思い知らされていた。

妻子のなきがらを自らの目で確かめ、葬うこともかなわぬつらさに身をよじりつつ、北に向かって手を合わせ、何度も詫びた。

7 やっと引揚げ船ヘ top

コロ島 *

に着いて二日後、ついに乗船の日がきた。

* 葫芦島(フールータオ):遼東湾内の港町。大戦時、中国大陸にいた日本人の引揚げ港。ここから150万人の日本人が引揚げたという。

ぬけるような空の下に、日本人たちは長い列をつくって、身分証明書と所持品の検査を受けた。

過去十数年間に日本人自らがおかした過ちのつけを支払わされた人々の列がそこにあった。

見よ。遺骨の入った白い箱を首にさげた、やせおとろえた子供を。

そろりそろりとしか歩けない病人、地面にすわりこんだ栄養失調の開拓団員、親におくれまいと固く口を結んで歩く子の、背に負われた幼子の針金のような腕を。

人々はそれぞれの思いを抱きしめてタラップをのぼった。

ドラが鳴った。みないっせいに甲板に出る。

「もう一度くるぞ! そして必ずお前たちを迎えに行く」 と泣きながら叫ぶ人がいた。

そばにいた一七、八歳の、開拓義勇軍に入っていたという少年たちも泣きながら声をはりあげた。

「満州のバカヤロー!」 「そうだ、二度とくるものか、バカヤロー」 「満州のバカヤロー」

玉井さんは自分が何を叫んだか、よく覚えていない。ただ無性に涙が出てしかたなかったという。

戦後二八年たって、玉井さんは自らの引揚げ体験をまとめた。

「善意で真面目で献身をもって“満州国”に尽くし、その地の人民と手をにぎろうと努力した者たちほど、しっぺ返しをはげしく受けた。……

独(ひと)りよがりの“王道楽土”の建設がどれほど中国人の憎しみを買っていたかしれないのだから、その直接の担当者だった私たち第一線の者が憎しみの対象とされたのは当然だろう。

大いなる犠牲を、十数年間にわたって中国人に強制した日本人は、敗戦から日本への引揚げまでに味わった自分らの苦しみだけで、ともすれば相殺しようとするか、ないしは、日本人のずるい性格のせいか、忘れてしまおうとする」

しかし現在の中国残留孤児問題をふくむ「数々の悲惨な出来事は、日本人みずからか蒔いた悪種子の報いだった、という非情でしかも否定しがたい事実を認識しないかぎり、なにも得るものはない」(『満州 一九四五年』「あとがき」から)

現在、玉井さんは七五歳。

定年で高校の教壇を去って以来、戦争につき進んでいった日本の歴史や中国の近現代史の探求に情熱を燃やしている。

top

**************************************** |