|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章 六章

四章 36年ぶりに帰って――栗原貞子さんの体験

|

各地から選ばれ開拓団講習会に参加して

(1943年10月、岡山)

1 三六年ぶりの帰国 top

一九八〇(昭和五五)年九月三日、栗原貞子さんは二人の娘をつれて成田空港に降りたった。

三六年ぶりの帰国である。長期間にわたる中国生活のため、日本語はかたことしか話せない。

帰国後の落ちつき先もない。栗原さんの胸は不安でしめつけられるようだった。

あの激しかった戦争、敗戦時の混乱。いま死ぬか、明日死ぬかという日々をくぐりぬけた栗原さんは帰国当時五五歳。

髪には白いものが混じり、苦労で頬はげっそりとこけていた。 |

大陸の花嫁として満州へ

(栗原貞子さんの結婚記念、1944年)

|

栗原さんが故郷の岡山県赤磐郡熊山町をあとに中国大陸に渡ったのは一九四四(昭和一九)年四月、敗戦一年前のことだった。

全国各地から集まった一六歳から二四歳の女性とともに、満蒙開拓女子義勇隊員として満州に派遣されたのだ。

「そのとき私は一七歳。いまだったら高校生だわね。

村長さんや校長先生から、お国のためだ、どうか行ってくれと言われてね。

自分も大君(天皇のこと)のためになるんなら死んでも光栄だと思って……」

国中が戦争一色にぬりつぶされていた時代である。

「お国のため」のひとことが貞子さんに、まだ見ぬ中国犬陸に、たった一人で出かける決意をさせたのだ。母や姉、兄の反対も耳に入らなかった。

四月二九日、若葉が美しい国民学校の校庭で、壮行会が開かれた。

岡山県代表としてあいさつをした栗原さんを村長はじめ多くの人たちが送り出した。

母とはこれが永遠の別れとなった。

全国から集められた一行は下関から関釜連絡船で朝鮮の釜山についた。

志願した者八三人。岡山からは四人である。

指導員(幹部)として、四〇歳くらいの婦人が同行していた。

目的地である満州黒龍江省勃利(ぽつり)県の女子義勇隊訓練所(開拓女塾)に入所したのは五月一〇日である。

汽車の旅で、まず驚かされたのは中国人の貧しさだった。

何年着ているともしれない服はあかで黒光りし、シラミがはっている。においもプンプンする。

約一年後に避難民として同じ姿になろうとは思いもよらなかった彼女たちは、ただ目を見はり、とんでもない土地に来てしまった、と心の中で思った。

2 海を渡った「大陸の花嫁」 top

満州に一七ヵ所、開設された「開拓女塾」の場合は、訓練期間はほとんどなく、女性たちは一〇日前後の開拓実習で相手を決められ、団員の妻となった。

「開拓女塾」に入所した貞子さんたちも、数人ずつグループになって近くの開拓団に出向いた。

青少年義勇軍開拓団で刈り入れなどの農作業を手伝うのだ。にぎやかな演芸会もあった。

あれが集団見合いだったとは……。

現地を見学して故郷に戻って報告するのが自分の役目と信じこんでいた貞子さんは、宮城出身のSさんの結婚申込みに困惑するばかりだった。

「私はイヤだ。国に帰りたい」と訴えても、幹部の先生はまるでとりあってくれない。

まわりのみんなもどんどん相手が決まっていく。どうしようもなかった。

満州に渡ってわずか六ヵ月の一一月二三日、勃利の県公庁の庭で合同結婚式が行われた。

黒いモンペに普通の帯。髪かざりと造花だけがはなやいだ気分をそえていた。

雪のちらちら降る、寒い日であった。結婚相手とはろくに話をしたこともない。

でもがんばろう――そう思いながらも、将来への不安はおさえようがなかった。

結婚生活に入った、黒龍江省の第二次龍湖義勇隊開拓団の建物は粗末なもので、生活も苦しかった。

山に囲まれた平地を開墾しつつあったが、男性の多くは現地召集で兵隊にとられていて、夜になればまっ暗やみで心細いばかり。

近くには中国人の部落もない。以前に見た開拓団とはまるでちがっていた。

それでも夫はここを第二の故郷にしようとの熱意に燃えており、作物の改良やら、将来建てるつもりの住宅の計画やらを考えていた。

しかし一九四五年七月、せっかくまいた作物の実るのを見ることもなく夫は召集され、兵隊に行ってしまった。

八ヵ月で結婚生活は終わった。

四五年八月九日、避難命令がくだったとき、貞子さんは妊娠六ヵ月の身重(みおも)だった。

情報もなく、日本が敗けるなどとは思ってもいなかったので、どこかに一時的に避難するのだろうと家をあとにした。

団長以外、女、子供ばかり二十数人の逃避行である。

あいにくの雨は降りつづき、粘土のような道路をはだしで歩いた。

四日かかって勃利駅に到着し、やっと最後の貨物列車に乗りこんだものの、びっしりの人で身動きもできない。

ときおり悲鳴が聞こえる。地獄の列車だった。

これで牡丹江(ぼたんこう)までは行けると思ったのもつかの間、汽車は亜加(あか)という駅で急停車。

「ソ連の襲撃だ」。われ先に飛び降りて山の方にかけだす人々の頭上には爆弾がふりそそぎ、あらこらに炎があがる。

そこから先は、どこをどう歩いたかわからない。

目立ちはじめた大きなお腹をかかえて、山を越え、野宿をしてはまた歩く。

ソ連軍や中国人の攻撃がこわくて、昼間は身をかくし、夜歩いた。

逃げるに逃げられずに自殺する者、泣き声でみなが見つかるのをおそれて幼子を殺す親……。

貞子さんは死を覚悟した。

川辺で逃げる場所もなく、ああ、これで自分もおしまいかと、ポケットから大切な袋を引き出した。

中には、夫の写真と髪と爪、そして遠く日本にいる家族の写真が入っている。

日が暮れかかり、さびしさとおそろしさが胸をしめつけた。

翌朝、ついに中国人につかまった。

つれていかれたのは伊蘭県の日本人収容所で、国民党の兵舎が使われていた。

そこで門番をしている中国人の兵隊に、銃でさんざんなぐられた。

ころぶと、起きろ。起きれば、なぐる。降りつづく雨の中でのことだ。

そのとき一人の上官がやってきて兵隊をひどく叱りつけ、貞子さんを部屋に案内してくれ、救われた。

貞子さんはこの収容所に約一ヵ月いた。

小量のコーリャンや粟が、食糧として配給され、鉄かぶとやあきカンなどを鍋にして自炊する生活。

お腹はすくけれど命の危険は感じなかった。

やがて「帰国だ」といわれ、みな、わきたつような思いでしたくをし、勃利に馬車で送られた。

ところが、引き渡された先はソ連軍だったのだ。

兵隊の乱暴を恐れ、若い女は髪を切り、鍋の墨を顔にぬりつけるのだが、それでも目をつけられて引きずり出される。

悲鳴と助けを求める声。正視できない光景。たまらずに首をつった人もいた。

このとき一緒だった人たちがどうなったか、その後の消息はわからない。

このままでは……と覚悟をかためた貞子さんら三人は、夜陰にまぎれてソ連の兵舎から脱走した。逃げて逃げて、逃げまくった。

そして一〇月、七台河(しちだいか)の中国人の地主の家にたどりついた。

そこで、農作業の手伝いをし、ごはんだけをかろうじて食べさせてもらうことになった。

着の身、着のままで数ヵ月、風呂にも入らない。体はシラミがいっぱい。

手はアカギレで見るも無残だった。ひもじかった。

が、しかし働かなければトウモロコシのごはんがもらえない。

夫の生死をたしかめる術もなく、内地に連絡をとるなどできない相談である。

そして季節は移り、仕事とてなくなる冬がやってきた。

3 中国人の妻となる top

ある日、近所に住む朝鮮人の金さんが貞子さんに話しかけてきた。

「あんた、こんな体でこれからどうするの。お産のあと、親子ともども凍え死んだ人、見たでしょう?

帰国できればいいけど、いつになるかね。

それよりか、あんたをお嫁さんにしてくれる人をさがしたほうがいいよ……」

貞子さんのまぶたに、寺のお堂で凍死していた二組の母子の姿がありありとうかんできた。

零下数十度にもなる冬空の下に、ボロボロの夏服で息絶えていた母親と、そこに寄りそっていた二つの小さななきがら……。

自分は死んでもいいけれど、夫から預かったお腹の子供の命だけはなんとしても守りたい。

わが身を犠牲にしてでも子供のために生きなくては……。

そして事実、お産で働けない間、命をつなぐ方法はそれしかなかった。 |

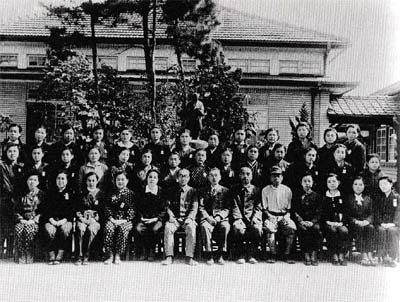

〔左〕中国で暮らしていたころの栗原さんと子どもたち

〔右〕訪日を前に亡くなった夫の董さん

|

やがて金さんの世話で、中国人の農夫、董長性(トン サンソン)さんと結婚することになった。

彼の家に着いて一〇日目に男の子が生まれた。

言葉も通じぬ人たちの中で、初めての出産を迎える不安は大きかった。

子供はまるでネコの子のように小さかったが、自分の子供でもないのに、夫をはじめ家族全員大よろこびで、お祝いまでしてくれた。

しかし長い逃避行のために体が弱っていたせいか、どうしても母乳が出ない。牛乳や砂糖もない。

せつない気持で夫に「死なせるよりは、人にあげてください」と伝えたが、彼は、他人には決して渡さないと言って、毎日毎日、もらい乳に歩いてくれた。

敵の子供でありながら、こうしてわが子同様に育ててくれた夫は貞子さんに、

「戦争は人民がしたのではない。命令したのは天皇だ。悪いのは戦争をはじめた人たちだ」

と、強い口調で言いきかせたという。

やがて貞子さんは家の近くに日本人の孤児が五、六人、中国人の家庭で育てられているのに気づいた。

それぞれの家で大切にされているようだった。

夫や家族、そして中国の人たちの暖かな人情がしだいに胸にしみこんでいった。

中国の農村の生活は楽ではない。中国語を覚え、家族の一員となった彼女も、身を粉にして働いた。

董さんとの間にはやがて五人の子供が生まれた。

一九五八(昭和三三)年、最後の引揚げ船が港を離れていった。

このとき中国には、一万人を超す日本婦人や孤児がとり残されたといわれている。

中国に残された日本人は各地にちらばり、ある人は中国人の妻となり、あるいは中国人養父母に育てられ、ある人はたった一人で、祖国日本に見捨てられた人生を歩みはじめた。

それは故国に見はなされたと同時に、かっての敵国で、日本が侵略した国の人々の間に生きる苦しい営みでもあった。

そして中国もまた歴史的な激動期をむかえていたのである。

日本が無条件降伏した翌年(四六年六月)から中国では、蒋介石がひきいる国民党軍と毛沢東がひきいる人民解放軍が正面からぶつかり、内戦は全国にひろがった。

一九四九年一〇月には中華人民共和国が成立、新しい政策をうちだしたが、六億の人口をかかえた新国家の出発の前には多くの困難が横たわっていた。

日本の侵略によるはかりしれぬ被害に内戦の混乱が加わったのだ。

一九五八年、工業と農業の生産を飛躍的にふやすことをうたった「大躍進運動」がはじまり、国民は、よりよい生活への渇望と、長い間ふみにじられてきた祖国の発展を願って、情熱をこめて協力した。

貞子さんたちも早朝から深夜一二時近くまで働いたという。

さらに農家のほとんどが「人民公社」に組入れられるなど大規模な変化が中国をおおったが、国家指導部の誤った判断や不適切な指導のため、「大躍進」どころか、深刻な食糧難と日用消費品の不足が国民をおそった。

これが五九年六月から六一年の「大災害」であり、おびただしい餓死者が出た。

大災害の波は、中国の農村でつつましい生活を築いていた貞子さんにも襲いかかった。

食糧配給は、おとな一日茶わんに半分ほどのトウモロコシというひどさで、六人の子供に食べさせようと思えば、自分の囗には入れるものがない。

やむなく草や木の皮をほしては粉にして飢えをしのいだ。

カエルのたまごを食べたのが一番おいしかったという。このとき夫の妹とその義父が餓死した。

一九八二年の訪日調査で来日した黒龍江省の沙勃然さんは、厚生大臣にこう訴えた。

「厚生大臣、同朋各位のみなさん。

中国の十年の動乱(「文化大革命」)のさい私たち日本人孤児の置かれた境遇は、全く筆舌に尽くしがたいひどいものでした。

養父母にたいし、夫や妻、子供にたいし、自分のことで面倒が及ばないかと深くおそれました。

生きる道のあてもなく、じっと悲しみに耐え、生きのびてなにになるのかと思い、自分のために家庭にわざわいが及ぶのなら、いっそ死んだほうがましだとさえ考えたこともありました……」

沙さんの言葉はしばしば途切れ、聞いていた孤児たちもこらえきれずに顔をおおい、大声で泣きだした人もいたという。

言葉としては知られている「文化大革命」。

だが、文化大革命期に日本人が迫害されたことはほとんど報道されなかった。

なぜそんなことが起こったのか、残留日本人はどんな体験をしたのか――。

それを知らずして、残留日本人のたどった戦後も、日本帰国を願う心も、理解することはでさないだろう。

「プロレタリア文化大革命」の嵐が中国全土を吹き荒れたのは、一九六〇年代のなかばからほぼ一〇年間のことだ。

当時中国を訪れた外国人がまず驚いたのが、『毛主席語録』と「毛主席画像」「毛主席バッジ」のはんらんである。

広場には巨大な毛沢東の肖像がかかげられ、家という家には「毛主席画像」が何枚も飾られていた。

|

「文化大革命」で天安門広場を埋めつくす紅衛兵たち

|

一九六六年、国家の最高指導部内部の対立からはじまった「文化大革命」は、はじめ「四旧」(古い思想、文化、風俗、習慣)を打ち破るための国民運動のように思われていたが、やがて「毛主席の赤い小兵卒・紅衛兵」が登場し、学校、職場、共産党などの指導者を手あたりしだい「批判」し、つるしあげる事態となった。

数多くの罪もない人々が、「反革命分子」「反党分子」としてその「罪状」を壁新聞であげつらわれ、三角帽子をかぶらされたうえ首にふだをさげられて街中をひきまわされ、名誉や地位、職業を失った。

拷問で殺される者、迫害に耐えかねて自殺する者も続出した。

人権も民主主義も、法律も党規約もふみにじるこうした暴挙に対し、毛沢東らは「偉大な領袖毛主席と、その親密な戦友林彪同志を侮辱することはすべて現行反革命行為であり、法によって処罰する」といういわゆる「公安六条」を出してあおりたてた。

勢いづいた紅衛兵や造反派と呼ばれる人々は攻撃のほこ先を一般民衆に向けた。

同時に、個人的なうらみや利害対立のある相手をやり玉にあげては「文革」の名で私憤をはらす傾向もエスカレートしていった。

そのとき問題にされ、「批判」の口実となったのが、出身階級による差別である。

一九四九年の新中国成立時期の職業がその基準とされ、当時「四類分子」(地主、富農、反革命分子、ブルジョア分子)であった家庭を出身とする人たちは、本人が現在何をしていようと、革命に協力しない悪者としてあつかわれたのだ。

中国に残された日本人の場合はどうだろう。

「訪日調査に訪れる残留孤児たちにも、文革期の爪跡がしるされている。

養母が残留日本婦人だったため『反革命分子』とされ、ムチで打たれた跡だ、とアザだらけの腕を見せた女性孤児。

スパイとされて四回も投獄を繰返された孤児。

工場に張り出された壁新聞で養父の自己批判を読み、初めて自分が日本人だと知った孤児もいる。

五七年愛媛県松山市に永住帰国した渡辺珠江さん(四三)は、買い物に出かけたおり、数百人の中国人に後をつけられ、『日本鬼子』『日帝打倒』と犬合唱された経験を持つ。

反対に、『紅衛兵の先頭に立ち、北京から雲南までのし歩いた』とささやかれた孤児もいる」(『朝日』86・2・23)

さらに文革は中国残留孤児たちから、数少ない身元確認の品を奪い去った。

本人の生年月日と名前を書いた紙切れ、両親の住所と名前の唯一の手がかり、親の形見だった品々が、文革の被害をおそれる養父母らの手でひそかに焼かれてしまったのだ。

字らしいものがしるされていたあの紙切れさえあったら……。

それは孤児たちにとって、取返しのつかない喪失であった。

貞子さんの知人でかって「満州国」の役人をしていた人は、天井の梁にぶらさげられ、ムチでたたかれ、とうとう殺されてしまった。

自分で首をつって自殺した人、監獄で病死した人もいた。

貞子さんも「文革」の被害からのがれることはできなかった。

お前は日帝のイヌ(日本帝国主義の手先き)だろう、戦争中に中国人民の尊い命を奪っただろう、中国人を働かせてしぼりとった金を隠しているだろう、日本語ができるからスパイをしているにちがいない……。

いくら責めたてられても身に覚えのないことばかりで、「ちがう、私はしていない」と否定しても認めるまで責めつづける。

もし「罪状」を認めてしまえば、法も秩序もない混乱である。何をされるかわからない。

家族もやり玉にあげられた。

夫は「なぜ日本人の妻をもっているのか。日本との“外国関係”があるのだから、スパイをしているのだろう」とつめよられた。

子供たちが“日本鬼子”(リーベンクイズ)、お前は日本の鬼の子だ、とみんなに言われたのがつらかったという。

さらに公安局の人がやってきては貞子さんに、日本と日本の国民、中国に残っている日本人についてどう考えるかを何度も問いただした。

“日本は中国を侵略し、残虐な行為をはたらいた。

私たち中国に残った日本人はその手先きである罪深い存在だ”と言わせたかったらしい。

そのたびに日本軍の残酷な所業、中国の人々がどのように家を奪われ、殺されたかを聞かされた。

だが、その責任をどうやってとれというのだろう。

貞子さん個人としては

「私は何も悪いことはしていない。私を救ってくれた家族と中国の人たち、中国という国にせいいっぱいの恩返しをしたい、とだけ思いつづけてきた」のだ。

「中国に残された私らは、本当に好きなようにされたよ。

日本のした悪いことの責任を全部おっかぶされて、ひどいめにあった。

日本の人たちが戦争など忘れかけていたころにね、残された私らは死ぬほど苦しんだ。

私はそのとき、日本という国を恨んだよ。

天皇を、戦争をはじめた人たちを、それから調子のいいことを言って私たちを大陸に送りこんだ人たちを心の底から恨んだよ。

頼りにしていた関東軍は女、子供を置き去りにして、さっさと逃げちゃったじやないか。

開拓団の幹部先生だって、私らを棄てて先に帰ったんだよ。私らはおいてきぼりされ。

もしも日本に帰ることがあったら、戦争をはじめた人たちに、私を“大陸の花嫁”にしたてた人たちに一言でも言ってやりたかったね。

あんたらの起こした戦争のおかげでこんなにひどいめにあった、あんたらの手で大陸に送られたために、こんなに苦しんだってね……」

4 帰国の道はなおけわしく top

「文化大革命」の嵐もいくらかおさまってきた一九七二年九月、日本と中国の国交が回復した。

敗戦から二七年の歳月が流れ、貞子さんはすでに四六歳だった。

ほっとした明るい思いが、中国に残された日本人の間に、さざなみのようにひろがった。

いままで黙っていた人たちも、次々に日本人であると名のりでた。望郷の思いを胸に耐えた長い歳月――。

よろこびはかくべつであった。

|

〔右〕一時帰国のあと北京に立ち寄った栗原さんと末娘

〔左〕中国で一家の記念撮影

|

成田空港に降りたった栗原さんの一家

|

そのとき貞子さんに帰国の手続きをすすめてくれたのが夫の董さんだった。

一九七五年四月、貞子さんは次女(当時一〇歳)をつれ、一時帰国を果たした。

故国はなんと変わっていただろう。町は近代的でどこも立派になっていた。

なつかしい岡山のふるさと。肉親や友人との再会。

しかしすでに母は亡く、四ヵ月後、夫と五人の子供たちの待つ中国に戻った。

三一年ぶりに日本の土を踏んで、永住帰国への思いは深まった。

しかし当時、日本政府から出される帰国旅費は一度だけに限られ、永住帰国を望むなら私費で帰らなければならない。

日本への飛行機代は、普通の労働者の賃金の二年から三年分にもあたるのだ。

毎日の暮らしがやっとで、四人の息子たちの結婚でたくわえも底をついていた貞子さんにとって、再帰国は望むべくもなかった。

四年後、朗報が飛びこんだ。永住のための再帰国にも旅費が支給されるというのだ。

夫も日本に永住したいと言ってくれた。ところが手続きをはじめて、思いがけない困難につきあたった。

一時帰国のときには身元引受人になってくれた兄が、今回は引受けてくれず、身元引受人がなければ日本から旅費が出ないというのである。

貞子さんには兄の気持がよくわかっていた。

兄自身、兵隊にとられて負傷し、ずっと松葉づえの生活である。

いくらめんどうはかけないと言っても、国が責任を肉親に押しつける以上、不安になるのもあたりまえだった。

そのうえ当時貞子さんは、家族全員二五人そろっての帰国を考えていたのだから、無理からぬなりゆきである。

必死の身元引受人さがしがはじまった。同じ開拓団にいた人や孤児問題連絡会の郡司彦さんらに手紙を出した。

厚生省や故郷の町役場は相手にしてくれない。兄の反対は強硬であった。

そして引受人さがしが行きづまっていた八〇年四月、日本を見るのが楽しみだと言ってくれていた夫が病死し、貞子さんは悲しみの底につき落とされた。

結局、旅費は友人二十数人から借りてまかなった。

「私が返せなくても必ず子供たちが返すから」という言葉を信じてお金を出しあってくれた友人たち……。日本での落ちつき先のあてもなく、別れは涙、涙であった。

成田空港にたどりついたとき、彼女の手元に残されていたのは、わずか五元(一元は当時約一三〇円)だけだった。

手荷物は着がえを入れたトランクが一つ……。

ゲート出口で待っていてくれた郡司さんに名前を呼ばれたとき、貞子さんの目からは熱い涙がこぼれ落ちた。

元開拓団の仲間も四人、ホテルで貞子さんの到着を待っていてくれた。

行くあてとてない文字通り丸裸の引揚げ……。相談は深夜におよんだ。

そして四日後、貞子さんら親子三人は江東区にある東京都福祉厚生施設・新幸荘の六畳一間に落ちつくことができたのである。

「厚生省は私らをぜんぜんかばってくれなかったね。公費帰国と私費帰国で、なんでこんなに差別するんだろうね。

私を助けてくださったのは、郡司先生や、仕事を休んで走りまわってくれた昔の仲間、後藤マン先生(都議)や鈴木源太郎先生(区議)ですよ。

みなさん、私の大恩人です」

現在、貞子さんは東京都江東区にある都営住宅で末娘夫婦と暮らしている。

昼間は一人きりだが、さびしいどころではない。日に何本となく電話が入る。

日本語で受け答えするのは孫たちの電話。

中国語で話すのは息子たちや息子の嫁からの電話である。夕方になると孫たちがやってくる。

一九八一年九月、中国に残っていた四人の息子とその妻子全員、二一人の帰国が実現した。これで家族が一緒に暮らせる……。

身元引受人は鈴木源太郎区議がかってでてくれた。

それで実現した帰国だ。以来、貞子さんの生活はがぜん忙しくなった。日本語は家にみなを集めて教えた。

職場さがしの手伝い、日本での生活のしかた、孫たちの学校のこと……。

現在では四人の息子もそれぞれ就職しているが、中国で取得した免許や技能を生かした職にはつけないし、単純作業のため、安い賃金しかもらえない。

みな生活していくために必死だ。住んでみた日本は、とにかく忙しくて、そのうえ人間関係もせせこましい。

多くの人が自分中心で、何をするにも金がかかる現実――。

貞子さんは息子たちが幻想をもたぬよう、就職や生活、日本語習得の苦労を手紙で予告した。

それを承知でどうしても帰りたいという「誓約書」をそれぞれに書かせ、呼びよせたという。

だから日本での生活の不満や文句を、みなあまり口にしないらしい、と笑う。

でも、貞子さんの心配はなかなか減らない。

「文革期」には“日本鬼子”とののしられた息子の子供が、今度は日本で「中国人、中国人」といじめられる。

職場での誤解や一部の日本人の心ないしうち……。

相談にのっている何人かの残留孤児や帰国者の苦しみも他人ごととは思えない。

「戦後四〇年もたつのに、まだ中国には、日本に帰りたいと思いながら生きている日本人がいるんだよ。

日本と中国では生活程度は天と地ほどもちがうから、それで日本に帰る人もいるかもしれない。 |

|

|

|

栗原さんと末娘 |

だけど、自分の祖国に帰って家族と一緒に暮らしたいというのは人情だよ。

人間として、あたり前の気持じゃないのかね。それをみんなにわかってほしいと思う……」

日本がはじめた戦争により、二つの国の間で苦難の人生を歩んだ中国残留日本人婦人・孤児――

彼らにとって「戦後」はまだ終わっていないのである。

top

**************************************** |