|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�����@����@����@�O���@�l���@���@�Z��

�Z�́@�c���ɐ�����

1 �A�����������A�����̕s���� top

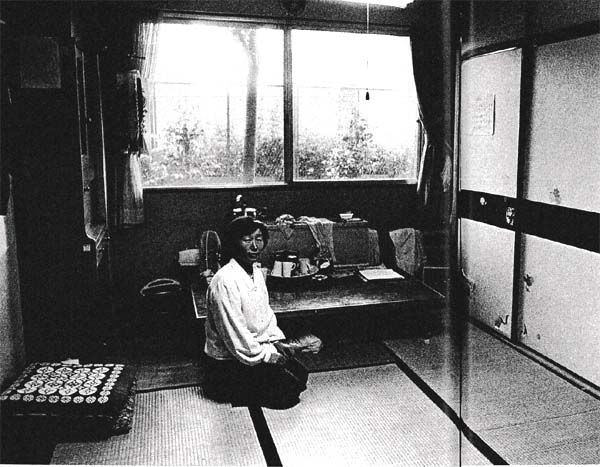

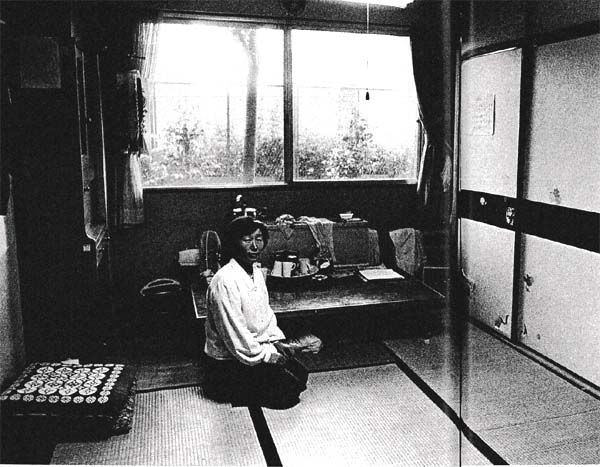

�@�k�����i�悤�@���j�����i����l�Z�j�͈�㔪�Z�N�Z���ɖK�����������c���ǎ������c�����i��܁Z�l�j�̕��c���ł���B

�@�啿�Ŕw�̐L�т��̂ɔw�L���悭�ɂ����B���݂͉��w�@�ۍH��́u�@�B���ȕ��Ȓ��v�B�H��̊������B

�@�̍��ւ̎v���A�A����̕s���B�ʖ��ʂ��̂����ǂ������ɁA���ɂ͎�U����܂����A���_���w�܂萔���Ȃ�������e�́A�����炭�n�l�����������ƂȂ̂��낤�B

�@�悭��������Ă���̂���ۓI�������B

�@�s�펞�Ɍ܍������k����ɕ�̊�̋L���͂Ȃ����A�ނ�����Ă��ꂽ�ʂ�����ɕ��z���B

�@�u�ނ���ɉ�������A���������҂Ȃ̂��m�肽���B�ł��A�������̐e�������͂��܂�ɒx�����܂����B

�@�����S���Ȃ��Ă��邩������܂���B |

�k������

|

�g�M���w�Z��ԕ��œ��{���

�M�S�Ɋw�ԋA���q��

|

�@���������Ƃ����e�ɉ�Ȃ��Ă��A���͓��{�l�Ƃ��đc���Ɠ��{�����������Ă��܂��B

�@�����ɁA�������@���t�����i�������т���ł����Ă��A���̗t�͍����ɗ����Ԃ�j�Ƃ������i���Ƃ킴�j������܂��B

�@�̗t���������ɕԂ�B�Ȃ̂Ɏ������͋A�肽���̂ɋA��Ȃ��̂ł��v

�@�݂�ȂŘb�������Ă��邱�Ƃ����ƑO�u�����A�k����͋A���ւ̕s�������͂��߂��B

�@�S�����S�z���Ă���̂͒�Z��̐����ۏ�B�����ی�͂��₾�B

�@��J�͊o�債�Ă��邪�A��������������肾�Ă͂������肵�Ă���̂��B

�@�ꂩ���蒼���ɂ������Ă̑傫�ȏ�Q�́A�܂����t�B���͏A�E���낤�B |

�@�d���ɂ��Ă����A�����ł̒��N�̌o���A�ς݂����˂��ʗp���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�Z�p�������������B

�@�����œ��]�J�������Ă����l�����̘J���҂ɂȂ�B

�@���t�⓮��̂������Ȃǂō��ʂ��Ȃ����A�d���̏����͂ǂ��Ȃ̂��B

�@���ꂼ��̌���\�͂������͂���̂��낤���B

�@�����ŋC�ɂȂ�̂͘V��̂��ƁB���͒����ŎO�\���N�����Ă����B

�@��N�i�Z�Z�j�ɂȂ�Ό��݂̎����̔��Z�p�[�Z���g���ۏႳ���B

�@�����������̔N����l����ƁA���{�ł͑ސE�����o��قǒ����͋߂��Ȃ��B

�@�N�Ƃ��Ă����S���ĕ�点��̂��A�݂ȐS�z���Ă���B

�@�Ƒ��̂��Ƃ��C�����肾�B�c���ǎ����O���ł��钆���Ő����Ă������ƂɉƑ��͓���I�ŁA�q�����A���Ɏ^�����Ă���Ă��邪�A�A������Ƃ���\���ł́A�\��̎q�̂悤�ɂ͓��{���K�����o�����܂��B

�@���̎q�͑�w�������A���{�ł͎��i���F�߂���̂��A�Z�t�u�]�̎q���̏����͂ǂ��Ȃ�̂��B

�@����Ɍ������؎��Ȗ��B�n�R�Ȑ���������ł��낤�������̂Ƃ���ɗ��Ă����l�Ȃǂ��邾�낤���c�c�B

�@�u�������̎��ɓ͂����́A���{���{�������Ƃ���Ă����A����Ă���Ȃ��A�̓�ʂ�ł��B

�@�������画�f���āA���悤�Ȃ��߁A�y�X�����A���̌��S�͂ł��Ȃ��Ƃ����̂��������̋C���ł��B

�@�啔���͗�Âɍl���Ă��܂��B�������{�͎������������ɗ��܂邱�Ƃ���]���Ă��܂��B

�@�������g���{�l�h�Ƃ��Ė��̂�������Ă��܂����ȏ�A����A�����̗��ꂪ�ς���āA�̂̂悤�ɓ��{�鍑��`�œ|���ނ����������悤�ɂȂ����狰���Ƃ����l�����܂��c�c�v

�@�������Ƃ�������{�l���Ǝ��o���Ă����k����́A�V�����̋���Œ������Y�}���h�����邱�Ƃ��w���A���N���ɂ́u�����{�l�v�i�V���I���[�y���j�u���{�S�q�v�i���[�y���N�C�Y�j�Ƃ̂̂���ꂽ�o�������B

�@�k���N�ɂƂ��ē��{�́A�����ɍГ�̐푈�����������R����`�A�N����`�̍��������B

�@�����ɐS�̒�ł͓��{�ɂ���e�Ɏv�����͂��Ă����B

�@�u�������͍D���Œ����Ɏc�����̂ł͂���܂���B

�@�c���ǎ����������ӔC�͓����̓��{���{�ɂ���̂�����A���܂̐��{�ɂ�������ӔC���Ƃ��Ăق����B

�@�����Ȃ���A���{�l��������{�ɋA�肽���Ƃ����ǎ��̊肢�͂��Ȃ����܂���B

�@�����������S���ċA���ł���悤�A�ǂ������_��傫�����Ă��������v

�@�������̖ڂ��݂߂Ă����Ƒi�����k����́A��Z����A���e�̖��̂�o�̂Ȃ��܂܁A�傫�����U���ĕʂ�����A�����ɋA���Ă������B

2 ���{�ł̐����A�������낹�邩 top

|

�����A���ǎ��蒅�Z���^�[�i����j�̋����B

�ޏ��͂��̂��Ɛ_�˂̌Z�̂Ƃ����

|

�@�u�����A���ǎ��蒅���i�����^�[����ʌ�����s���ؘZ�|�l�|��j����ŋA�������ǎ��Ƃ��̉Ƒ��́A���ꂼ��̗�������ɍs���O�ɁA�����Ŏl�������������B

�@�����͂܂��V�����B�J���͈�㔪�l�N�B

�@���L�n�ɍ����i�O���q���~�j�Ō��Ă��A�Ǘ��^�c�͒����c���ǎ��������i���c�@�l�j���������Ă���B

�@�������A�H���Ȃǂ̓��̉��ɁA��K���̋��Z���i������Z���A�����O�Z���j������B

�@�����́A�����Ȕ̊Ԃ��̘Z��ЂƊԁB���ɓ�i�x�b�h�B

�@�Ƒ��ܐl�܂ł͈ꎺ�A�Z�l�ȏ�͓ɂȂ�B

�@���Z�N�Z�����݂̓����҂́A���܊����i���Z�N�l�������̐l�����j�̈�ꐢ�юl�㖼�A���Z�����i�Z�������j�̈�юl�㖼�ł���B

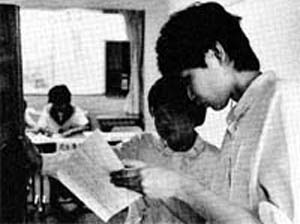

�@�������Ԓ��ɓ��{�ꋳ�炪�s����B

�@���A�A�����A��ʋ@�ւ̗��p�̂������A�ߗׁA�E��ł̐l�ԊW�A�Z��A��ÁA����Ȃǂ̐��x�̂ق��A���퐶���ɕK�v�Ȓm�����A���{����Ƃ̂Ȃ��ŏK�������悤�ɑg�ݗ��Ă��Ă���B

�@�N���͘Z�����B���H�͋��������i���H�Ɨ[�H�͋��H�j�B���Ƃ͋㎞������ߌ�O���܂ŘZ�����B

�@�N��̑��ŃN���X�������ꂽ�ǂ̋��������C�ɂ݂��Ă���B�搶�͈�l�ЂƂ�̐��k�ɘb�������A�m�[�g���̂������݁A���ɂ��ǂ�A�x��悤�Ȏ��ƂԂ�ł���B

�@���k�������A���܂�������ꂽ�Ƃ����Ă͊����������A�����ɂ܂����܂�肪��܂��B

�@�����鑤�ɂ��������鑤�ɂ��M����������ƕ��i�́A��Ԓ��w�̓��{�ꋳ���ȂǂƂ����ʂ��Ă���B

�@�����ł̐��ʂ��������ɍ���̐����ɂЂт��Ă���̂��A�݂�Ȓm���Ă��邩�炾�B

�@�������A���͂���B���t�A���k�̔M�ӂɂ�������炸�A�l�����Ƃ������Ԃ͂��܂�ɒZ���B

�@���߂ĘZ�����A���邢�͈�N�ɉ������ׂ����A�ƊW�҂͈�l�Ɏw�E����B

�@���������������{�݂͌����i���Z�N�Z���j�A�S���ł��̏���ꃕ�������Ȃ��B

�@�u�蒅�Z���^�[�ɂ��s���܂������A�i�Z�A���̌��S�͂��Ȃ������B�蒅�Z���^�[�����̒��x�ł́c�c�B

�@�܂���l�ƋA����]�҂�����Ƃ����̂Ɂv�\�\���Z�N�Z���A���ꎟ�K�������c���͋ʒ��i����@���傭����j���ǒc���́A�����̋L�҉�ł���������B

�@�u���͐_�˂̌Z�̂Ƃ���ցv�u�������͕����̏f���𗊂��āv�B

�@�����҂͂��ꂼ��̗���������Ă���邪�A������\��ɂ����ƕs���̉e������B

�@�Z���^�[���o����A���Ƃ̐����͂��ׂāA�A���Ҏ��g�Ƃ��̎��ӂ̐l�X�̓w�́A�n�������̂̑�ɂ܂�����邩��ł���B

�@�������҂̗�������́A�s�A���A��{�A�O�Z���ɂ킩��Ă��邪�A�ǂꂾ���̐��т������ɐ����̍������낹��̂��B

�@�A���҂̂t�^�[���ƌĂ�錻�ۂ�����B

�@��������S���̌̋��ւ�����čs�����A���҂��A���炭����ƁA��������ȂǑ�s�s�ɓ]�o���Ă���̂ł���B

�@�A���҂��������Z��̎Љ�ɂƂ�����ł������߂ɂ́A���{��̌p���I�Ȋw�K�A�A�E�i���̂��߂̐E�ƌP���j�A���퐶����̑��k��w�����K�v�����A�n���ł͂��������@��ɂ߂��܂�Ȃ��B

�@���Q���S���̔����̂��Ƃɐg���������Ƃ́A���Ȃ炸���ē����ɕ����߂����B

�@�l���ꖜ�l���炢�̂��̒��ɂ͂������A�ߕӂ̑傫�Ȓ��ɂ����{�ꋳ���͂Ȃ��A������̒ʖ�����Ă���鐶���w�����́A�ׂ̌S���甼���Ɉ��A���Ă��ꂽ�����A�Ƃ����B

�@���̂悤�ȏ�ɑ��A�ǎ���W�҂̋����v�]������Ԃ��ꂽ���ʁA�悤�₭����Z���^�[�����i���Z�N��ꌎ�����\��j�̂ق��A�T�u�Z���^�[�ݒu�̕��j���ł������ꂽ�̂����A��肪�A������̃Z���^�[���C�����ŏI���Ȃ����Ƃ́A�E�̎��Ⴊ�����Ă���B

�@�u����̕��j�͂������������A����ɍ���A���A����A�����킸�A��]����l�S�������������悤�ɂ��Ăق����B

�@�����̌������p�łł��邱�ƂȂ̂�����B

�����ē��{��w�K�A�E�ƌP���E�A�E�����A�����w���ȂǁA�����I���삪���Z�n�Ŏ���悤�A��ꎟ�Z���^�[�C���҂��Ώۂɂ�����Z���^�[���e�������ݒn�ɂ����Ăق����v�B

�W�҂̐��N�����̗v�]���A�����Ɏ������邱�Ƃ�]�݂����B

3 �����͂�������{��̕� top

|

�g�M���w�Z��i�\�\��Ԓ��w���J����Ă���

|

�@�u�����Ԃ��i�ꕪ�j�A�ɂӂ��i�j�A����Ԃ��i�O���j�v

�@�u�ЂƂ��i��l�j�A�ӂ����i��l�j�A����ɂ��i�O�l�j�v�\�\

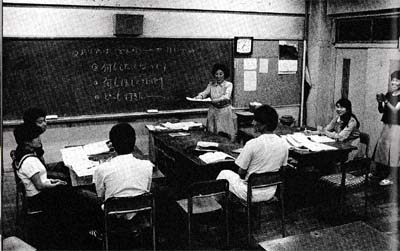

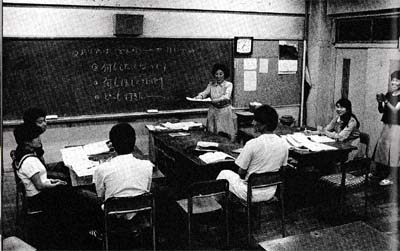

�@�搶����Â���̋��ނ����߂��Ȃ���A���̌Ăѕ��������Ă���B

�@�����E�n�c��I�M���w�Z��ԕ��̓��{��w���̎��ƕ��i�ł���B

�@�u���{��̕��͂������낢�ł����v�B�x�ݎ��Ԃɋf���m�i�����@�܂�j�����i�Z�Z�j�ɂ������B

�@�u�ނÂ������ˁB�����ł͉��ł���A��ł��ނ̂Ɂv�B

�@�f����͒����l�A�Ȃ��c���w�l�œ�N�O�ɗ��������B�I�M���ɓ��w���Ă����N�قǂ��Ƃ����B

�@�������ɁA�������ł����ʂ���̌Ăѕ�������A�j���t�A�����t������A�����������A�Ђ炪�ȁA�̓^�̓i�Ɠ���݂�������{��́A���E�̌���ł��ނ����������ɓ���A�w�K�͗e�Ղł͂Ȃ��B

�@���Ƃ͌ߌ��������㎞�܂ŁB�Z����ܕ�����̋��H���͂���ŁA�l�Z���l�����B�����A�����A�����̎O�N���X�B

�@��ꎞ�����͂��܂��Ă�����A��l�A��l�Ƌ����ɓ����Ă���B

�@���悩��̒ʊw�҂��������炢�ŁA�ꎞ�Ԉȏォ���Ă���Ă���l�����邩�炾�B

�@���k�̂Ȃ��ɔN�y�҂̎p���߂��B

�@�����A�ŋ߂̐��k�ɂ͍���ҁA�����������ł̋`������s�A�w�A���C���҂��ӂ��Ă���Ƃ����B

�@���k�����͔M�S�ł͂��邪�A�܂�O�N�Ԓʊw�ł���l�͏��Ȃ����A�o�ȗ��������Ƃ͂����Ȃ��B

�@�d����a�C��ƒ�̓s���ŁA�w�Z�ɗ���Ȃ����Ƃ��܂܂��邩�炾�B

�@�@�u�����鑤�Ƃ��ẮA�N��A�w���A�������̂��ꂼ��ɂ��������k��l�ЂƂ�ɁA�䂫�Ƃǂ����w�����ł���̐������̐ӔC�Ő����Ăق����v�\�\�֖{�ۍF���@�͂������B

�@�֖{����͒�����w���ƌ�A�������ɞI�M���ɒ��C�����B

�@���{��w���̒S�C�𖽂����Ă���A�u���ʂ��ƓƏK�Œ���������ڂ����B

�@�֖{����̓���͖Z�����B���Ƃ����ł͂Ȃ��A�A���҂ɂ��Y���ċ�����ɍs���B

�@�a�@�̐S�z�����A��Õی�̎葱���ŕ����������֍s���B

�@�ዾ���ɂ��������Ƃ����邵�A���Ɛ��̏A�E����������B�w���S�C�̐搶�����݂͂�ȓ��������X�^�C�����B

�@�u�����������Ȃ��Ⴞ�ꂪ����Ă����H�@�Ƃ������ƂŁA���ǂ�����Ⴂ�܂��B

�@�A�����X�̐l�������A��ԍŏ��ɐe�����Ȃ���{�l�́A���������{�ꋳ�t�ł�����ˁv

�@���ꂾ���ɓ��{�ꋳ��A��������̗v�]�ɂ͔M��������B

|

�g�M���w�Z�̘L���ɂ͂�ꂽ�P�꒠�B

���{��A������A�n���O���A�|���g�K����

�@�A���҂ɑ�����{�ꋳ��̍��̑�Ƃ��ẮA���ށw�₳�������G��x�i�����ȁj�w�������{��x�i�������j�ƃJ�Z�b�g�e�[�v�̋��^�A�蒅�Z���^�[�ł̋����i����A���҂̂݁j�܂łł���B

�@�]���ċA���҂����̊w�K�̏�́A���w�Z��ԕ��i��Ԓ��w�j�̓��{��w����A�n��̓��{��u���Ƃ������ƂɂȂ�B

�@���݁A��Ԓ��w�͑S���ɎO�l�Z�B���������̂��ׂĂɓ��{��w��������킯�ł͂Ȃ��B

�@�����̔��Z�̂����A�w��������̂͑����l���A������A�g�M���A�V�����̎l�Z�B�����A���҂������������Z�N��㔼�ɂ����ẮA�����������̓��{�ꋳ���������A��Ԓ��w�͂قƂ�ǗB��̓��{�ꋳ��@�ւ������B |

�M�S�ɕ����鐶�k

�g�M���w�Z��ԕ����{�ꒆ���N���X

|

�@���̌�A�S�М��i�S���Љ�����c��j�̓��{�ꋳ���i���O�N��蓌�Ћ����^�c�B�s��������j�A�����E�]����̓��{�ꋳ���̊J���i����N�j������A����ɑS���e�n�ɖ��Ԓc���i�����w�@�A�g��A�{�����e�B�A�c�̂Ȃǁj�̓��{�ꋳ�����ł����B

�@���܁A�����̋@�ւŊw�K���Ă���l�́A�l�Z�s�{���A��܁Z�Z�`�O�Z�Z�Z�l�Ɛ��肳��Ă���B

�@�e�n�̋�����u���́A��������W�҂̔M�ӂƓw�͂ł���Ǝx�����Ă���A�Ƃ����Ă����B

�@�S�Ћ��̕����i�u�����A���҂̌���Ɖۑ�v84�E8�j�͂����Ă���B

�@�u����ΐ��Ƌ��t�̑P�ӂɎx����ꂽ�����ł���̂ŁA�ߓn�����߂��āA���܂ł��p���ł��邩�s����ȏ�Ԃɂ���v

�@�u���̐ӔC�ɂ��A��C���t�ɂ��A�A���҂̐^�̃j�[�Y�ɓK���������{�ꋳ��@�ւ̊J�݂������]�܂��v

�@�o�c�̕s����A�����̐�Ώm�s���A�n��݁A�㒆�������̊F���A���{�ꋳ���@�⋳�ނ̌����E����A���t�̗{���E���C�A���k�̊w��A�w�K���Ԓ��̐����ۏ�ȂǁA������v������͎R�ς��Ă���B

�@�Ȃ��A�����Ȃ̋A���ǎ����Ԓ����i���Z�N�j�ɂ��A�u�����ɕs���R���Ȃ����x�̉�b���ł���v�̂́A�킸���l���̈�ɂ������A�A�E�ł��Ȃ����R�Ɂu���{�ꂪ�\���ł��Ȃ��v���������l�͎l���������Ă���B

�@�P�ӂ̐l�X�̓w�͂ɂ�������炸�A�A���҂̎��Ԃɂ��т����Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B

|

�g�M���w�Z��

4 �Ȃ��A�������������߂�́H top

�@�����E�]�ː�抋�����w�Z�̓��{��w���ŁA���ƁA�]�Z�����A�������̒ǐՒ������������Ƃ�����B

�@�u�o�J�v�u�����v�u�����l�͂������v�u�������v�u�����ɋA��v�Ƃ��������t�𗁂т���ꂽ�̌������Z�p�[�Z���g�̎����������Ă����B

�@��㔪�Z�N�ꌎ�̋��猤���S���W���i�����g�E�������j�ɒ�o���ꂽ�R�����̑�X���q���@��̃��|�[�g�ɂ��A�b�{�s���̋A�����k���l�i���w�����l�A���w���ꎵ�l�j�̂����A�����߂�ꂽ���Ƃ̂���q���͈ꎵ�l�ɂ̂ڂ����B |

�蒅�Z���^�[�ł̓��{��w�K���i�A�ŔN���g

���N�����N���X

|

�@�S���̋A�����k�ŁA�Ȃ�炩�̂����߂��Ȃ��������k�͂ނ��돭���ł͂Ȃ����낤���B

�@�q�������͒����c���ǎ����̔w�i��m��Ȃ��B

�@�����Ė����ȗ��̉��Đ��q�A�A�W�A�̎��̍�������́A���E�L���̌o�ϑ卑�ƂȂ������܁A�V���Ȃ������Ŏq�ǂ��̐S�ɂ��Ђ���ł���̂ł͂Ȃ����B

�@�K�������c�̐l�X���Q�{�����X�X�����w���Ă����Ƃ��A�u�����ȁv�Ƌ��j�̎q�̐��������h�����B |

�蒅�Z���^�[��

|

�g�M���w�Z��ԕ����k

|

�@���f�ȕ����ŁA�J���̂��킪���܂�A���Ă������ǎ������̊炪�A�͂Ȃ₩�ȃt�@�b�V�����Ɖ��ς��݂Ȃꂽ�q�������ɂ́g�����h�Ɖf��̂ł��낤���B

�@�����Ȃ����ʈӎ��́A�ߑ���{�̃A�W�A�N���Ɋւ�����j�F���Ȃ��ɂ́A���₷�������ł�����̂ł͂Ȃ��B |

�@��X���@�̃N���X�̋A�����k�i���q�j���A�����߂̑ΏۂɂȂ��Ă����B

�@�����@�̓N���X�̎q�������ɁA�����c���ǎ����ǂ����Ăł����̂��A���G���̌ǎ���������ĂĂ��ꂽ�̂��ق��Ȃ�ʒ����l�ł��������Ƃ�b���Ă������A�u�w���ʐM�v�������ĕ��ꂽ���ɂ��i�����B�₪�Ă��̋A�����k�́A���邳����߂����A�Ƃ����B

�@�ق��ɂ����邢�b�肪�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ��A��l�̋A�����k�i�j�q�j�̂��߂ɒS�C���t�͕�K���s���A�{�����e�B�A�͉p��������A���F�����͒P�꒠�������Ă������B

�@�\�ɃJ���t���ȃC���X�g�A���ɓ��������Ƃ������̂ł���B

�@�A�����k�͓~�x�ݒ��ɒP�꒠���}�X�^�[���ē��{�ꂪ��B���A���̊w�Ȃ��ǂ�ǂ�i�������A�Ƃ����i�����E�a�J��A���R���ł̗�j�B

�@�ł́A���̂悤�ȋ��t�⋉�F�����̐ϋɓI�Ȏx�����Ȃ��܂܂ɕ��u���ꂽ��A�ǂ��Ȃ邩�B

�@���t���s���R������A�F�������ł��Ȃ��B���Ƃɂ��Ă����Ȃ��B

�@���̂��Ƃ������߂��ĂԁB�����œo�Z���ۂɂȂ�A�������̓m�C���[�[�ɂȂ�q�����Ȃ��Ȃ��B

�@���݂̊w�Z����x�����ׂĂɂ����������Ԑ��̖��Ȃ̂��B

�@�u���̂���̓��L�݂͂��߂ɂȂ邩��R�₵��������v�Ƃ��������̒��w���`�q�����i�A�����������c���w�l�̑��j�ɁA���܂̋C���������Ă�������B

�@���{�̗F�����ցc�c�c�`�E�r

�@���͈�܍B�ܔN�O�A�Ƒ��ƈꏏ�ɓ��{�ɗ����B

�@�A����A��T�ԂŊw�Z�ɍs�����B����������ςł��ǂ낢���B

�@���{��N���X�ŕ�����̂͊y�����������ǁA�w���̐l�ɂ͂����߂�ꂽ�B

�@�ŏ��͓��{�ꂪ����킪��Ȃ��������A�����������Ƃ������Ă���炵���Ǝv�����B

�@����݂Ȃ��Ńq�\�q�\�����̂����������B

�@������̕��ی�A�u�o�J�A�V�l�A�A�z�A�����v�Ƃ݂�Ȃ���������A���₵���āu�o�J�A�V�l�A�A�z�v�ƌ����Ԃ����B

�@��������A���{��Ńy���y���������B

�@���ɂ͂悭�킩��Ȃ������B�����Ԃ��Ȃ��̂����₵���āA�܂��o���B

�@������������ƌ�������A������Łu�����l�̂ǂ��������B�����l�Ԃ���Ȃ����v�Ƃɂ��Ō����Ԃ�����A�݂�Ȃ��ǂ��Ə����B

�@���₵���ē��ɂ��āA�C�X�𓊂��Ă�����B

�@���͓��{�ɗ��ď��߂āA������Ƃ������Ƃ��A�����ɓ�����m�����悤�ȋC������B

�@���̒n���A����͌�ɂȂ�Ή��ł��Ȃ����ƂɂȂ邯�ǁA���키���͖{���̒n�������ꂵ���炢�I

�@���e����ς�����A����ɂ�����Ȃ������B�����̗F�������Ȃ������v�����B���͉^���Ƃ������̂����킩�����B

�@�ܔN���������͂����߂��Ȃ��Ȃ����B��ς�����������킩��悤�ɂȂ����B

�@�ł��A�ǂ����Ē����l���������߂�́H

�@�����߂��Ă��鎞��

�@�u�������������B���̍��ɗ��������Ȃ̂Ɂc�c�B���{��������Ȃ��́B

�@�����ɐ푈���������������ɁB�ア�҂������߂āA�����҂ɂ͓���������Ȃ������ɁB

�@����������͐l�Ԃ���Ȃ���B���̃����[�I�I�v

���Ďv���Ă����B

�@�푈�Ō������i�����j�ɂƂ�c����āA�������̏K���⌾�t��g�ɂ��Ă��邾���ŁA�S�͂���ς莩���̑c���g���{�h�����߂Ă���I

�@����������������g���{�l�h�ƔF�߂Ăق����Ɗ���Ă���̂ł��B

�@�������Ȃ��������c���ǎ��ɂȂ��Ă�����A�ƍl���Ă݂�A�K�����̋C�����킩��͂��ł��B

�@�ǂ����������̋C�����킩���Ă��������B�����ČǓƂɐ����Ă���l�̗F�ɂȂ��Ă���Ă��������B

5 �����x���A���q������ top

|

�g�M���w�Z��ԕ����{��w�������N���X

|

�I�M���w�Z���{�ꒆ���N���X

�g�M���w�Z���{�ꏉ���N���X

|

�@���ܔN�t�A�����s���̏����w�Z�ŁA�����A���q���ɑ�����w���ۂ����������i�w�����x85�E5�E28�j�B

�@���{�ꂪ�ł��Ȃ��A�w��߂��Ă���A�Ƃ����̂����̗��R�ł���B

�@����拳�ς͂������������B�u�c�c�����Ԑ����ł��Ă��Ȃ��̂ł��f�肵���B

�@�i�w��߂̂ق��Ɂj���t���ł��Ȃ��������Ƃ�����B

�@���t�̂ł��Ȃ��q�́A�����̒��ō����Ă��邾���B

�@�ׂ����̑ΏۂɂȂ肩�˂Ȃ��̂ŁA�D�܂����Ȃ��Ɣ��f�����v

�@�g�ׂ����̑ΏۂɂȂ肩�˂Ȃ��h�Ƃ����拳�ς̔��f�͊Ԉ���Ă��Ȃ����낤�B

�@�Ȃ�A�ǂ���������������Ԃ��N����Ȃ��悤�ɂł��邩�\�\������w�͂���̂����I����@�ւ̐ӔC�ł͂Ȃ��̂��B

�@���ܑS���̌��������w�Z�ɒʂ������A���q���́A��O���l�i���ܔN�l�����݁B�����Ȓ����j�B

�@���挧�������e�s���{���ɍ݊w���Ă��邪�A������s���i�����A��ʁA��t�A�_�ސ�j�A��_�n���i���A���Ɂj�ɏW�����Ă���B

�@���l�N�x�ɓ��w�������k�̋㊄�߂��́A���{�ꂪ�s���R�ŁA���ƂɁu�x�Ⴊ����v�u���x�Ⴊ����v�q���������B |

�M�S�ɓ��{����w��

|

�@�Ƃ��낪�A���q����Ώۂɂ������ʎ����i�ʎw�����K�Ȃǁj�����{���Ă���w�Z�́A��ܓs���{���̎��Z�Z�A�S���̂킸���Z�E���p�[�Z���g�ɂ����Ȃ��B

�@�܂������Ȃ�s���{�����ς̔��f�ŁA�w����������ʂɔz�u���Ă���w�Z�͓�O�Z�ɂƂǂ܂�B

�@�ݍZ�A�����k�͈�`�l�l�Ƃ����w�Z�������i�S�̂̋㊄�j����ɂ����̂��낤���A�����ɏ����̐��k�ł��낤�ƁA�g���̑���Ȃ��h�͎q���̐l���i������錠���j�N�Q�ł��낤�B

�@���Ԃ�m���������Ȃ́A�w��������A�e�[�v���ނ̍쐬�E�z�z�A���ʎw�������̏���h���Ȃǂ̑�\�������i���Z�N�t�j�A���ꂾ���̑�Ŏ��Ԃ͉��P�ł��邾�낤���B

�@���܍s���Ă�����ʎ��Ƃɂ��Ă��A�܂��܂��s�\���ł���B���ʎ��Ƃ��ʂ���ƁA���̂Ƃ���B

�@�Ƃ�o�����Ɓ\�\�@��Z�̒��ŁA�����ꂪ�ł��鋳�t������A�Љ�ȂǓ���ۖڂ̎��Ƃ��s���B

�A�K����Ɓ\�\�����ꂪ�ł��鋳�������Z���������Ŏw���ɂ����B

�B�ʋ��\�\�@��Z�ɓ��ʃN���X��݂��A���ی�A���Z������ʂ킹��B

�C���{��w���\�\�A�����k�����ŃN���X��Ґ��A���k�͕��ʊw���ɍݐЂ��Ȃ���A���ʎ��Ƃ��W���I�Ɏ�B

106-56

�@�������A�S���œ����E�]�ː��̊������w�Z�A�������w�Z�̓�Z�����Ȃ��i���ܔN�x�j�B

�@���̂悤�Ȏ��Ƃ̂�����̒��ŁA���{��w�������������Ƃ����z�I�ł���B������A�������E���ւ̓��w��]�҂͐₦�Ȃ��̂����A����̖�肪�����āA���O�N�x��葼�悩��̒ʊw�͔F�߂Ȃ����ƂƂȂ��Ă���B

�@�܋�l�̎q�����Z�ɕ��̂��Ă��铌���E������ł́A���܂܂ŖK����ƂőΏ����Ă������A�\���w�����ł����A�W�ҁE�{���r�A�C�A�̂��т����Ȃ�^���̌��ʁA���Z�N�H������ʋ����Ɉڍs���邱�ƂɂȂ����B

�@�W�҂͈���O�i�Ƃ�낱�тȂ���A����ɓ��{��w���̐ݒu��v�]���Ă���B

�@�A���q���̐i�w�����[���ł���B

�@���ܔN�O������A�������Z�������l�Z�l�߂��̋A�����k�̂����A�ꎵ�l�O�オ�s���i�ƂȂ����B

�@���{�ꂪ�܂��s���R�ŁA���{�j��n���̊w�K�͏��߂ĂƂ����A�����k���A��ʐ��k�ɂ���ׂĕs���ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B

�@�����������Ԃ�J�����������ٌ�m��A�����O�̓A�����ɂ�����A���q���ւ̓��ʔz����v�]���Ă����Ƃ���ł������B

�@���Ԃ̉��P�����߂āA�������E���̓��{��w���̐搶�����͓s���O�Ńr�����܂��A�{�����e�B�A�c�͓̂s���ǂɐ\��������s�����B

�@�v���̌��ʁA������i���N�O����Z���j�ɂ����āA�����A���q���ɑ��ẮA�������ɂӂ肪�Ȃ�����A�������Ԃ���������A�ʐڂ�������Ȃǂ̑[�u���Ƃ��A�ꎵ�l�S�������i�����B

�@���Z�N�x�ɂȂ��āA�s���ς͔��Z�N�x�����ɂ�������ʑ[�u�����{�A�[�썂�Z�ƈ�c�����Z�ɓ��ʊw���i�e��N���X�j��ݒu�����B

�@�C�O�e�����݈��Ȃǂ̋A���q�������ɂ��ẮA�����s�ł͎����N������ʑ[�u���Ƃ��A���{���ł����l�̗Ⴊ�݂�ꂽ�̂ɁA�����A���q���ɑ��ẮA�Ȃ�̑�����Ă��Ă��Ȃ������̂ł���B

�@����́u�҂��Ȃ��v�ł���B

�@���t��K���ɒʂ��Ă��Ȃ����炱���A��������z�����K�v�Ȃ��̎q�������̖�����ۏႷ�邽�߂ɁA����������A�����ȁE����ψ���̑��]�܂��ɂ͂���Ȃ��B

6 ���������A���������� top

|

�g�M���w�Z���{�ꏉ���N���X�A���t�֖͊{�搶

|

�g�M���w�Z���{�ꏉ���N���X

|

�@�u��ܓ��B�����l�̂b��������ƂƂ��ɏA�E���k�ŗ����B

�@���q�Ɠ�l�������痈���̂Ő�������ςɂȂ�A�A�E���}���ł������A���{�ꂪ�ł��Ȃ��̂ŏA�E������ȂǁA��ύ����Ă���l�q�ł������v

�@�u�Z���B�����P�[�X��c���J���A���l�J��̌������s���A�����Ă���鎖�Ə���T�����Ƃɂ����B

�@���ؗ����X�⏤�i�Ǘ��A�G���Ȃǂ̋��l���Ə��ɂ˂炢�����āA�d�b�J����������A���{�ꂪ�킩��Ȃ��Ƃ������R�ŁA���Ƃ��Ƃ��f���Ă��܂����B

�@�K��J������܂��������A�������l�҂̋��͂�����ꂸ�A�����߂��A�J��̓����Ɋ�����B

�@����Ƀf�b�h���l�[�ɒT������A�ڂڂ������l�[����ɂ��ĊJ��ɏo��v

�@�u�����B�r���X��K��B�K���В��ɖʉ�ł����̂ŁA�������g�҂��d���ɂ��������Ă��邱�ƁA���Ƃ̐��Y��ЂŔ̔���C�����Ă������ƁA������͓��{�l�ł��邱�Ɓc�c�Ȃǂ�������A������v���ł��肢������v

�@����E�ƈ��菊�̐E�Ǝw�����̓��L�ł����i�w�E�ƈ���L��x82�E6�E21�j�B

�@���N�O�̂��̂����A���̂悤�ȋA���҂Ƃ��̉Ƒ��̏A�E�̍���́A�����Ȃ����������ɉ��P����Ȃ��B

�@�����Ȃ̋A���ǎ����ђ����i���Z�N�j�ɂ��A�j���ǎ��̎O��p�[�Z���g�����E�ł���A�������p�[�Z���g�́u�S���A�E�������Ƃ��Ȃ��v�̂ł����i���E�Ɠ����������ǎ��͌܈ꁓ�j�B

�@���̗��R�̑��́A�u���{�ꂪ�\���ł��Ȃ��v���߂ł����i�l�ꁓ�j�B

�@�A�E���ނ����������A�E�������Ă������̑����d���ɂ͂߂��荇���Ȃ��B

�@�����ی���Ă��鐢�т���Z�ꐢ���i�l�O���j�A���̂�����ꐢ�т͌ܔN�ȏ���Ă���B

�@���ό����͈�ܖ��O��~�A��ʉƒ�̎l����~�i���z�A�w縍������������x�j�Ƃ���ׂ�ƁA���̐����̂��т������z���ł��悤�B

�@�����A���҂̗̍p����Ƃ����Ԃ闝�R�Ƃ��ẮA���{��̕s���R���������邪�A�K���������ꂾ���ł͂Ȃ��������B

�@�����s���̏��ƍ��Z���g�b�v�N���X�ő��Ƃ�����l�̏����k�i����N�x�A���O�N�x�j�́A����������{���b�ɂ͖�肪�Ȃ��������A�����̂̂��s�̗p�B

�@���R�́A�N��߂������B��l�Ƃ����{��w�K�̂��ߎ��ۂ���N���̊w�N�ɓ��������߁A���Ǝ��̔N��͓�\�ł������B

�@�S�C���t�́A�u���R�͒P�ɔN����Ƃ͎v���Ȃ��B

�@��Ƃ�Љ�Ɉَ��Ȃ��́A��������Ȃ��̂�����ꂽ���Ȃ��Ƃ������I�A�ێ�I�ȑ̎����c���Ă���悤�Ɍ�����B

�@�����A���q�������ւ̕Ό��A���ʂƂ��������悤���Ȃ��v�ƌ���Ă����i�w�����x85�E9�E9�j�B

|

���c���쏊�H�c�H��œ����ǎ�����

|

���c����҂ɓ����R�{��

|

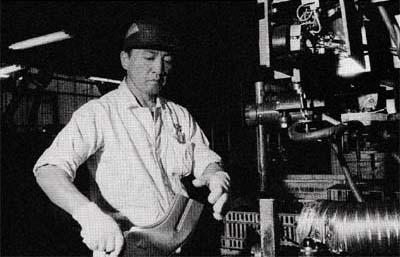

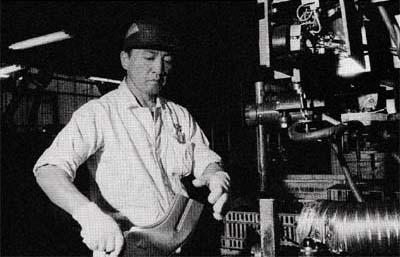

�@��Ƒ��̗�����������A�A���҂������E��ŏ\���\�͂��ł��邱�Ƃ́A���̗Ⴊ�����Ă���B

�@�����E��c��A���c���쏊�i�{�ЁE�����]����j�H�c�H��B

�@�{�c�Z���H�Ƃ̌n��ŁA�l�y�ѓ�֕��i���Y�̒�������i�H�c�H��̏]�ƈ����Z�Z�l�j�B

�@�����A���݁A���l�̋A���҂������Ă����i���ׂł͈�Z�l�j�B

�@�����쏊���A���҂�������悤�ɂȂ����̂́A��㎵��N�A��X�E������Љ�̂s����̗̍p�����������ł���B

�@�����Z�N�A�Ăё�X�E���Љ�̂j�����ЁA�Ȍ�A��l�̏Љ�ŁA�A���҂��������B

�@�A���Ҏ����ɋ�J���Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B���Жʐڎ��̂s����̓��{�ꗝ��͎͂O�Z�p�[�Z���g���炢�B

�@�M�k���܂����ĕ��ʂ̎O�{�ȏ�̎��Ԃ����������B

�@�j����͕�e�̒ʖ���������B��ƂɂȂ��܂ŒS���W�����s����ɂ������Ďw�����A���N���Ђ̂j����ɂ͂s���ʖ�ɂ��������B

�@�u�ł��A�S���W�������C�悭�w�����Ă��ꂽ���A�E��̐l���������R�ɒ��Ԃɂ��Ă��ꂽ����A�傫�Ȗ��͂���܂���ł����v�ƁA�����c�Y�����ے��͌��B

�@���H�ꎖ�����Ɖ��ڎ��̕ǂɂ́A���{���́u�ЌP�v�ƕ��ׂĒ������̊z���f�����Ă���B

�@�u�A���҂�ϋɓI�Ɏ���闝�R�́H�v�Ƃ����₢�ɁA���c���j�В��͂���������B

�@�u���ʂ̎�`�咣������킯�ł͂���܂���B

�@�����A�����푈�̌��������Ă���̂ŁA�����悤�ɐ푈�ŋ�J���ꂽ�l�����ɁA�����Ȃ�Ƃ������ɗ��Ă�c�c�ƍl���Ă̂��Ƃł��v�B

�@���O��N���܂�̑��c���́A��t�Ɋw���a�J�����A�펞���A�����ɕ����l�������g���A���h�ő���o�����L��������Ƃ����B

�@�����ے����a�J�g�����A�l�ܔN�O���̓������P�̎S�Ђ�ڂ̓�����ɂ����̌������B

�@��������͔��Z�N�㌎�A�m�g�j�u�j���[�X�Z���^�[�㎞�v�ŋA���҂̏A�E���m��A�����ɁA�m�g�j�ɋ��͂������Ɠd�b�����B

�@�����������ɁA�A���҂̂��߂̎{�݁E���葑�̔��،W���i�����j�Ɉ�������A��Z���������H������w�B

�@�����ܖ������H��ւ̏A�E����]�A�̗p���ꂽ�B�R�{������̈�l���B

�@�u�����͒�����ƂƂ��Ă̓I�[�g������������ł��邩��A�o���̂Ȃ��l�ł���ƂɂȂ��݂₷���̂ł��傤�v�ƁA��������͌���Ă������A�������Ƃ���ƁA�I�[�g�������ւ���ƂȂǂ��A�A���Ҏ����ɂ����ƐϋɓI�ɂȂ��Ă��悢�̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�A���҂����́A����������u�����v�����Ƃ߂ĕK���̓w�͂����Ă���B

113-59

�@���ؗ����X�ȂǂŃA���o�C�g�����Ȃ���A�{�C���[�Z�t�A���ȉq���t�Ȃǂ̖Ƌ��擾�A�e���r�C���Z�p�Ȃǂ̏K���̂��ߐ��w�Z�ɒʂ��A���̊ԁA���{��̕����Â���Ƃ������Z�Ȗ����̐l������B

�@���邢�͏����ł������ł���E�����߂āA�l�x���ܓx���E�Ƃ�]�X�Ƃ���l������B

�@�A���҂̏A�E������Ȃ̂ɂ́A���{��̕s���R�������łȂ��A�����ł̎��i�E�Z�p�����{�ŕ]������Ȃ��Ƃ������������B

�@�����ň�t�⋳��������Ă����l���M��r�����|������Ă���Ƃ���������Ȃ��Ȃ��B

|

�J�X���X�̔؊�

|

�؊قœ����ǎ�����

|

�@���ܔN�����A�A���҂ƉƑ���ܐl���A�u�؊فv�Ƃ��������H�i������Ђ��o���������i���l�s��q��B�����o��Łj�B

�@�В��̍g�J�Еv����͒����ŏb�ゾ�������A��Z�N�O�A�����A�H���A���ؗ����X�Ζ��ȂǁA���x���E���������B

�@�嗤����̓n���l����������ɂ��Ȃ݁A�A���҂����������̌������ɂȂ邱�Ƃ�����Ė������ꂽ���̉�Ђɂ́A�ق��ɒ����ň�t�⋳�������Ă����l������B

�@���Ђ͔��Z�N�����A�����E�n�c��ɞI�M�ɒ��c�̒��ؗ����X���J�݂����B

�@�؊ِݗ������������̂ɁA�����A���҉��쎖�Ƌ����i���ܔN�����B���́E�������A��쐽�������ǒ��j�ł���B

�@�A���҈��l�A�{�����e�B�A���l�A������Ɖƈ�Z�l�����N�l�ƂȂ�A���݁A����͖��Z�Z�l�B

�@�����͐H�i��Z�p�̗A�o���A�������Ƃւƕ����Ђ낰�A�A���҂̎����ƁA���������̌𗬂̈ꗃ��S�������A�Ɩ��͑傫���B

�@�������ɂ��Ă��A���c���쏊�̗�ɂ��Ă��A����������Ԃ̑P�ӂł���B�A���҂̎����A��������̂��߂̎{�A����������m������˂Ȃ�Ȃ��B

�@�����ł̋Z�p�E���i�i��t�A���t�A�Ō�w�A��t�A�Z�t�A�I���Ȃǁj�����������悤�A���̌��C�̂̂����ᎎ�����s���āA���{�ł̎��i��F�߂�̂���̕��@�ł���B

�@����ɍ����c�@�ւ����悵�ċA���҂��̗p���A���͊�Ƃ���A�A�E���������邱�Ƃ��K�v���B

�@��Ƃ̌ٗp���i���͂���ٗp�J�����������x�i���l�N�x���K�p�j��P���蓖�A�E��]�����t���i���O�N�x���j�Ȃǂ̐ϋɓI�^�p���]�܂��B

�@���邢�͂܂��A��Z���^�[�̐ݒu�ȂǂŁA���肵�������̂��ƂŐE�ƌP��������悤�ɂ��邱�ƁA���݂̐E�ƌP���ɂ��ẮA�K���ł���Z�p�̘g�i���������đI���ł���E�Ƃ̕��j���Ђ낰�邱�Ƃ��v�]����Ă���B

�@���������A�����������\�\�A���҂̊肢�ɑ��A�W�@�ւ̂��̑Ή��ł͂Ȃ��A���̑����I�ȑ}���Ƃ���Ă���B

7 ���̐ӔC�ő����I����\�\��쐽������ɕ����@top

�@��쐽������A�Z��B�������܂�B

�@���O���i���a��l�j�N�A���֊J����N�`�E�R�̈���Ƃ��Ė��B�ɓn��A�s���l�N�ԁA�\�A�ɗ}�����ꂽ��A�A���B

�@��㔪�Z�N���璆���c�����{�l���ɂ������A�ȗ��A��Ќo�c�̊��́A���s�͂����Ċ���B

�@�{�����e�B�A�̒��ł��s���h�A�����h�Ƃ��Ēm���Ă���B

�@�����c���ǎ����S�����c���B�����c���ǎ��̍��Ў擾���x���������ǒ��B

�@�����A���҉��쎖�Ƌ��͉���ǒ��B

�@�u�����ǎ����Ɏ�������ނ��������ɂȂ����̂͌S�i����̈�{�̓d�b�ł����B

�@���Ȃ����������J��c�̎c���w�l���A�����邩�痈�Ă�����Č�����ł��ˁB

�@�ŁA�����}���ɍs������A�����͂Ȃ��A�s�����Ă��Ȃ��B

�@�ꏏ�ɋA�������c���ǎ�����Ă����Ԃ����̂����߂��炵�Ă������Ŏ�z���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B |

��쐽������

|

�@����ŋA������ƌ����Ȃ͉������Ă���Ȃ��Ȃ�āA�����͒m��܂���ł�������A���̐l��������������ꏊ��T���āA������ɍs������A��ςȎv�������܂����B

�@���̂Ƃ�������̑����Ō���ꂽ�̂��A�g����͒�������̕��Q�҂ł�����A�R�J

* �i�����j�̎{�݂ɓ���܂��h�̂Ђƌ��ł����B

�@* �����A�����ɂ��������ق��J���҂̏Z�n��B���͂Ȃ��Ȃ����B���ɂ͊�����Ƃ����̂��������B������Ȃ��Ȃ����B

�@���A���������܂��ĂˁB�����̍���Œ����ɍs���Ă����J���A�悤�₭�A�������l������͂���ȕ��Ɉ����̂��ƁB�@�Ƃ�ł��Ȃ����ɂԂ������Ǝv���A�{�l���������������V�K���ɖ����ʂ��Ȃ���A�����Ȃ�ɕ��������̂ł��v

�@�������Đ�삳��̑����ʂɂ킽�銈�����͂��܂�B

�@����������ɂƂ肭�݁A���t�Ӓ�V�X�e�������ɂ�鐳�m�ȓ��e��������߂�^���������߂�B

�@�������ǎ��̍��Ў擾�łٌ͕�m�ƂƂ��ɓ˔j�����J���A�A����]�҂ւ̌o�ϓI�����ɂ����肵���B

|

���}�o�X�̒��ŗ܂��ތǎ�

|

�����Ńo���̉Ԃ������قق��ތǎ�

|

�@��삳�g�A�����̋A���҂̐g������l�ɂȂ��Ă��邪�A���k���邻�ꂼ��̃P�[�X�͈�ЂƂقȂ�����������Ă��邩��A���̓s�x�A�V���ȉ����@�����߂Ĉ���ꓬ�ł���B

�@�A�E�A�Z��̐��b�A�����Ȃւ̗v���̑ł����킹�ȂǁA�b�����������Ă���Ԃɂ��d�b�����X�ɂ͂���B

�@�u���{�ꋳ��A�A�E���ȂǁA�����������Ƃ͂�������܂���B

�@������⒆�������ȂǁA�ނ�̔\�́E�������Ȃ���o�ϓI�������͂�����@���ǂ����Đ��{�͉������悤�Ƃ��Ȃ���ł����ˁB

�@���ʂ̉���@�������Ȃ�A���Ƃ��Γ�N�ԁA�����ی��ۏႵ�āA�A���o�C�g�Ȃǂ̎������������������ɒ~������������B

�@����������݂�Ȃ����Ԃ�y�ɂȂ�܂���B

�@���������ł̗̍p�A���Ƃɑ���ٗp�g�ݒ�ȂǁA�ٗp�𑣐i������@�͂���͂��ł��v

�@�A���҂���e�̑��k�ɂ̂��Ă��Ċ����邱�Ƃ́H

�Ƃ�������ɑ��Đ�삳��́A�u�A���҂Ƃ����Ă���l�ЂƂ肿�����܂����v�ƑO�u�����Ęb���͂��߂��B

�@�u�����ɑ����̋A���҂����Ă��܂��ƂˁA���e��������������Ƃ����Ă����킹�Ȑ������ł��邩�Ƃ����ƕK��������������Ȃ��B

�@�c�O�Ȃ��Ƃł����A�e�q�ł��܂������Ă����͂قƂ�Ǖ����܂���B

�@���{�̉Ƒ������āA�e�q�ňꏏ�ɏZ�ނ̂͂ނ��������ł��傤�H

�@�܂��Ďl�Z�N�̋������āA���t�������K�����l�������������B

�@�����Ȃ͌����������e��g������l�l�ɐ����̂߂�ǂ������ׂĉ�������B

�@����ł͂��܂������Ȃ��Ă�����O�ł��B

�@�Љ�̐��̂������A�����鍑�����A�����̂������͑傫���ł��B

�@���Ƃ��Β����͎Љ��`������A���ԂƂ����T�O���킩��Ȃ��B�{�����e�B�A�͋������A���͂��������l�Ɍ�����炵���B

�@�g��삳��Ɍ����Ή��ł����Ă��炦��h�Ƃ��A���e���������Ă��ꂽ�ꎞ�A���݂̂₰�������o���Ă��ꂽ�Ƃ�����������A�Ȃ��ɂ́g���Ă�����ē��R�h�Ƃ����l���̐l�����āA���̂ւ�ʼnƑ��Ȃǂƃg���u�����N�����₷���B

�@����ɕ�����v���̏��͂ƂĂ��[���Ǝv���܂��B�������l�S���r�p�����܂����B

�@���{�l���Ƃ��������Ŗ{���ɂЂǂ��߂ɍ����Ă��܂�����A�����̖ڕW��M���ăR�c�R�c�w�͂�ςݏd�˂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����l�����܂��B

�@����͖{�l�̐ӔC�ł͂Ȃ��B

�@�O�Z�N�Ƃ��l�Z�N�Ƃ���炵�Ă��邤���ɐg�ɂ������̂͂Ȃ��Ȃ��ς��Ȃ����̂ł��B

�@�����炻��������Ō������A���������͐����Ȃ�������Ȃ��̂ɁA���܂�ɂ��@����Ȃ����܂��B

�@�c���w�l�̉Ƒ��ȂǁA�͂��߂��琶���ی삾���łق���o����Ă��܂����Ƃ������ł�����ˁB

�@�A���҂Ǝ��͂̓��{�l�o���̂���ڂ������w�͂��ǂ����Ă��K�v�ł��ˁB

�@�g�߂ɋA���҂�������A���Г��{�̉ƒ됶���������Ă���Ăق����A�H���ɏ����Ă���Ăق����Ǝv����ł��B

�@���{�����≻�ς̎d���Ƃ��������āA�q�������Ƃ����ǂ����Ăق����B

�@�܂��̐l�������������͂������Ă���邱�Ƃ��ǂꂾ���傫�Ȏx���ɂȂ邩�\�\�B

�@�Ƃ��ɓs��ɖ߂��āA�c�ɂ̐e���Ɛ�Ă��܂������тɂƂ��Ă͂ƂĂ��d�v�Ȃ��Ƃł��B

�@�����c�����{�l�̖��́A����ΐN���푈�̒x��������㏈���Ȃ̂�����A���{�͐ӔC�������Ď�g�ނׂ����Ƃ����̂����̍l���ł��B

�@�Ƃ��낪���{�́A���e�������͂�邪�A�i�Z�A���҂̎����ɂ͔M�ӂ��݂��Ȃ��B

�@���邢�́A�ǎ����ɂ͎�g�ނ���ǁA�ǎ��̐��{�Ƃ�����c���w�l���ɂ͒m��ʊ�ł��B

�@��́A���܂̐��{�̂���Ă��邱�Ƃ́A�����̑ΏǗÖ@�ł���B

�@������A�{�����e�B�A�c�̂�ǎ��E�W�҂̉^���ɉ�����āA�悤�₭�d������������Ƃ������Ƃ̌J�Ԃ�����Ȃ��ł����B

�@�ǎ��A�ǎ��Ƒ傳�킬���Ă��܂����A���܂܂łɉi�Z�A�������ǎ��͎O�Z�Z���сB

�@�ꐢ�ьܐl�Ƃ��Ă���܁Z�Z�l�ł���B

�@����A���҂����Ă��l�Z�Z���сA��Z�Z�Z�l�ł��傤�B�c���w�l�̉Ƒ�����ꂽ���Ĉꖜ�l���炢�Ȃ��̂ł��B

�@�e�s���{���ɕ�����Ɖ��l�ɂ��Ȃ�Ȃ��B���̍��ł͓�������l�Ǝ����Ă��܂���ˁB

�@��̂��O�����̐��{�A���{���{�Ƃ����̂͂Ȃ�Ƃ������{�ȂA�������ꖜ�l�̋A���蒅���ł��Ȃ��̂����Ă����܂���B

�@�������������������o�����l�����̎���ꉽ�ł�����A���e���Ȃ��̂ł��c�c�v

�@���݂̎��_�ŋA���蒅�A���e�������A�����̐��ɂ�������Ƃ�����Ղ�����A�����I�����I�Ȏ{����������Ȃ���Ώ����ɕK�����i�����j���c���Ƃ�����삳��̘b�́A���H�ɗ��Â����Ă��邾���ɐ����͂��������B

�@�u������ɂ���A���̖��ɑ��ݓ����Ɨ��s�s�Ȃ��Ƃ��������܂��ˁB

�@��́A����Ƃ������͂��ČR�l������������Ă���̂ɁA��������̋A���҂��A�����Ō����Ȃ����Ȃ��琶���ی��������Ă���Ȃ�āA�Ђǂ����܂���B

�@���͎��A�{�����e�B�A�ƌĂ��̂͂��≽�ł��B���Ⴍ�ɂ���邩�����Ă�����Č����Ă��ł���B

�@�܂��܂����ׂ����Ƃ͎R�ς݂ŁA�����������̂��ł���Ă����Ԃ�����܂���B

�@����ɂ��̖��œ����Ă���l�͌����B�̊W�҂Ƃ��A�݂ȍ���ŁA���ȂႢ�����Ƃ����Ă����ł��B

�@���ЎႢ�l�ɂ���`���Ă������������B

�@�����Ĉ�l�ЂƂ肪���{�l�Ƃ��āA���̖��������Ƃ����ƍl���Ă������������Ǝv���̂ł��v

top

��������������������������������������������������������������������������������

|