|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

2 連合軍捕虜部隊を動員

連合軍の捕虜たちは、日本の計画についてあらかじめ知らされることは、もちろんなかった。

彼らは、それぞれの地域内の特設収容所で、ただ生きるという基本的問題に忙殺されていた。

一九四二年(昭和十七年)の四月、将来の鉄道建設要員が四つの地域に集結させられた。

つまり、マレーの首都クアラルンプールのプドゥー監獄、シンガポールのチャンギ地区、ジャワのバタビア(現在のジャカルタ)付近の一連の収容所、そしてスマトラの西海岸にあるパタン地区の四地域である。

これらの捕虜たちはやがて、泰緬(たいめん)鉄道の現地へ移送されることになった。

|

収容所へ行進する武装解除されたイギリス部隊

|

1 主力はシンガポールの捕虜 top

捕虜の大部分は、シンガポールにいた。

一九四二年二月十五日、五万六〇〇○人の英・豪軍、六万人のインド軍を指揮していたパーシバル将軍は、山下将軍(陸軍中将、山下奉文(ともゆき))の侵入軍に降伏した。

その二日後、英・豪軍は一〇日分の食料と最小限の装備品をもって、島の北西にあるチャンギまで、シンガポール市内を徒歩行進させられた。

そのために、別の収容所に送られたインド部隊との接触は、完全に断たれてしまった。

条件は急速に悪くなった。補給用食糧の貯蔵はなくなり、毎日、単調な米飯に切り換えられた。

米はもともと、ヨーロッパ人の胃には、なじまないものであった。

そこで、捕虜たちの大部分は、急速に衰弱しはじめた。その状態は終戦まで、ずっと続いた。

チャンギでは、戦争捕虜たちの管理は彼ら自身にほとんどまかされていた。 |

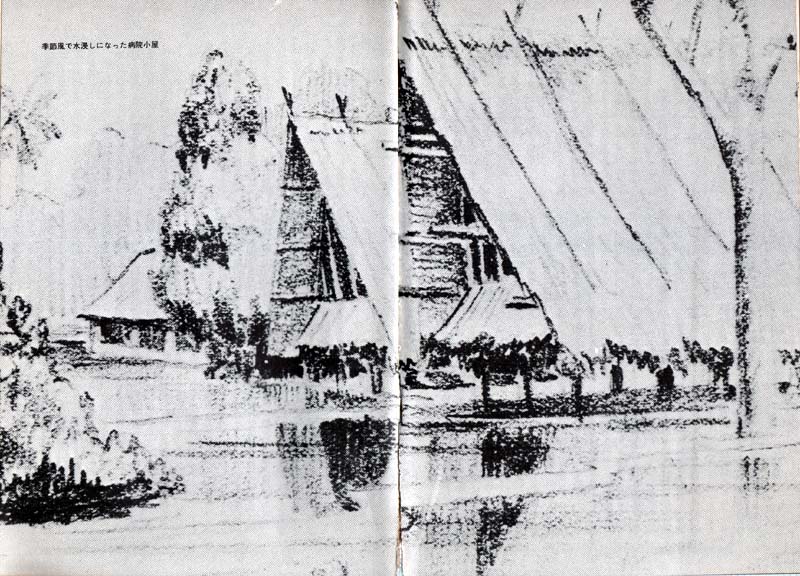

250人用とされていたチャンギの仮兵舎

|

収容所のまわりには、塀かつくられた。

その中では、彼らは少なくとも一時期には、降伏前にあった部隊単位を維持したし、自分たちの管理について、自ら責任をもっていた。

チャンギにいた当初の数日間は、捕虜の大部分は彼らの捕獲者、つまり日本人を、ほとんど見かけたことがなかった。

しかし数週間たつと、捕虜たちは、島内各所での仕事のため、作業隊を提供しなければならなくなった。

2 屋外作業隊に人気集中 top

この作業隊は戦場掃除として、戦場の瓦礫(がれき)を清掃したが、別に、地雷の処理、道路の建設、ドックでの作業などを行ない、ブキテマ高地で戦死した日本の兵士をまつるため、神社をも建設した。

これらの作業隊で働かされた多くの捕虜たちは、日本兵とじかに接触することもでき、日本人を評価する最初の機会を与えられた。

だが、その経験は、あまり品性を高潔にするようなものではなかった。

日本人は捕虜たちを、無理して働かせ、いつも同じような貧弱な食事、つまり米飯主体の食事を提供し、命令に従わない些細なことにたいしては、殴ってでも捕虜たちを従わせた。

派遣作業隊のための収容所は、原始的なものであった。

一般的にいって、彼らが得た唯一の快適なものは、捕虜自身によってつくられたものであった。

その材料は、島内各所へ作業隊として働きにでかけたときに、盗んできたものであった。

しだいに増加する病人にたいして、支給する薬品はほとんどなかった。

特定の大きさの作業隊を提供する必要があったので、多くの病人たちは、健康な仲間たちと一緒になって働くように強制された。

激しい労働、不健康な宿泊設備、殴打される危険にもかかわらず、作業隊の志願者が不足することは、ほとんどなかった。

なぜなら屋外作業は人々に景色の変化を眺める機会を与えたし、また最近のニュースを集める機会を与えたからである。 |

運動中の捕虜を写した日本の宣伝写真

|

さらに重要なことは食料や薬品を盗んだり、あるいはこれらの必需品を彼らの持っている貴重品と交換したり、お金で買う機会を与えたからである。

3 すしづめのプドゥー監獄 top

マレー半島で退却戦闘中に捕えられた連合軍の捕虜たちは、当初には、降伏地の近くの施設や監獄に収容された。

しかし彼らはしだいに、クアラルンプールの民間人の監獄、プドゥーに集められた。

プドゥー監獄は、ヨーロッパ人捕虜の、マレーにおける中央収容所となった。

プドゥーに監禁された最初の一二〇○人の捕虜の状態は、シンガポールの捕虜たちの状態より、はるかにひどいものだった。

というのは、シンガポールの捕虜たちは、装備品を持っていたか、あるいは容易に受け取れる状態で捕虜となったのに、プドゥーの捕虜たちは、戦闘中に捕えられたか、または逃走中に戦線の背後で収容されたからであった。

彼らは着のみ着のままで、生活必需品らしい物を持っていなかった。

大部分は疲れきっていたし、空腹であった。若干の者は負傷していた。

プドゥー監獄は、すぐ満員となり、そのまにあわせの病院は任務過重となり、重症患者以外は収容しなかったほどであった。

日本側の組織は混乱しきっていた。

彼らは、利用できれば、どんな狭いところでも利用した。

その結果、ふだんなら三〇人の女囚のための運動場に、七〇〇人以上の捕虜が、終日詰めこまれることもあった。

プドゥーでは、六ヵ月間に、収容者のうちの約一〇〇人が死亡した。

彼らの多くは、悲惨なマレー戦役の中で、初期に唯一の成功をおさめた部隊の人たちであった。

4 職業的資格に関するアンケート top

監獄の状態は数ヵ月後に改善され、食事もよいものになった。

もっとも、依然として米食本位の食事ではあったが……。

また、日本側は施設を拡張した。

それは「Y」字型を形成する三つの部分からなり、一つの腕の部分には、オーストラリア人を住まわせ、他の腕の部分には、アジア人と民間人を割り当て、茎の部分には、捕えられたイギリス人部隊を収容した。

作業隊はプドゥーから外にでかけ、シンガポールの捕虜と同じように仕事に従事した。

そして、彼らは食事を改善するため、制限された自由を最大限に利用し、また日本人の監督からなぐられないように、仕事をした。

マレー、シンガポールの双方で、日本当局は、装備品あるいは破損した自動車を修理させるなど、捕虜たちの技術的知識を利用することを企てた。

職業および職業的資格にかんするアンケートが、捕虜たちの労働力をうまく利用するための日本人による試みとして、クアラルンプールの捕虜たちにくばられた。

多くの捕虜たちが、「ビールの味見人」、「売春宿の監視人」、「百年目の鐘つき男」などと、おもしろおかしく主張できたという事実は、激しい労働、貧弱な医療処置や不適切な食事の六ヵ月をすごしても、彼らがユーモアをもちつづけていたことを立証するものである。

|

アメリカ重巡洋艦「ヒューストン」

|

オーストラリア軽巡洋艦「パース」

|

5 反欧州的雰囲気の強いジャワ top

ジャワで捕えられた多数の捕虜は同じように、不愉快な初期の拘禁状態を過ごした。

オランダ領東インドのうちでもっとも人口の多い、このジャワの雰囲気は、現地人の大部分が非常に反ヨーロッパ的で、ぞっとするようなものであった。

ここの捕虜部隊は、連合軍守備隊を形成していた八〇〇〇人の英・豪軍を主体とし、また多くのオランダの軍人および民間人からなっていた。

そのほかに、ジャワの沿岸で沈没したアメリカの「ヒューストン」およびオーストラリア軍艦「パース」の乗組員数百人がつけ加えられていた。

この二隻の巡洋艦は、ジャワ海から脱出しようとしているうちに、バタビアに侵入中の日本海軍の真っただ中に突っ込んでしまった。

頑強だが、しかし絶望的で勝目のない夜間戦闘が、満月のもとでつづけられた。

しかし最後に、二隻の艦は沈没し、数百人の水兵は艦と運命を共にし、残った者は海岸にたどりついて、その後三年半を捕虜収容所で過ごすことになった。

抑留の最初の数週間、捕虜たちの多くは、降伏したジャワ島の西半分の諸地域で、かなりの自由さをもっていた。しかし、このことは、セランの映画館に抑留された者には、当てはまらないことだった。

ここには、多数の負傷者を含む一五〇〇人が、ふだん満員の場合でも、五〇〇人しか収容できない観客席に、押し込められた。

そこには、洗濯施設もなく、食事は質の悪い少量の米が支給されただけだった。

患者のための医療処置は完全に不足していた。

水兵たちの多くは、船でついた燃料油のよごれを、まだ洗い落としていなかった。

その油は水兵たちの眼を剌激し、皮膚の毛穴をふさいだ。

|

混雑しているシンガポールのセララン兵舎

|

セララン兵舎の炊事場

|

若干の者は後に、セララン刑務所へ移された。そのセララン刑務所も、八人の現地囚人のために建てられた独房に、それぞれ三四人を押し込めたので、満員になってしまった。

これらの捕虜たちは、最終的には、“自転車収容所”として知られていた昔のオランダの兵舎に移された。

この時、大部分はすでに、ひどい栄養失調や閉所恐怖症になっていた。

そして多くの者は、赤痢あるいは慢性下痢症状を呈していた。

後の鉄道作業における恐怖の間、セラランの映画館と刑務所で過ごした人たちは、“昔の赤痢患者”という、名誉ある称号によって知られた。

6 鉄道建設のために捕虜部隊集結 top

シンガポールが陥落する以前の最後の数日間、たくさんの小船がシンガポールから出航していったが、スマトラの東部海岸の沖合、狭いバンカ海峡で、拿捕されるか沈没させられるか、どちらかだった。

若干の小部隊は、幸運にも陸地を西海岸までたどりつくことができた。

ここには、泰緬鉄道建設部隊の一部となった約五〇〇人のイギリス人捕虜が集結させられていた。

マレー、シンガポール、オランダ領東インドに散在している捕虜を合計すると、約六万一〇〇〇人であった。

彼らはオーストラリア人、アメリカ人、オランダ人、イギリス人であり、やがて、鉄道建設の捕虜労働部隊となるものであった。

一九四二年四月までに、彼らのうちで、長期の重労働に適する者は、ひとりもいなくなった。

マラリア、赤痢、数えきれないほどのいろいろなジャングルの熱病が、捕虜たちの体をむしばんでいった。

ある者はジャングル特有のただれがひどくなり、他の者はらい病にかかった。

このような病気にかからなかった者でも、急速に体重が減り、ある者は一時的な記憶喪失症になった。

だが、彼らのつぎの二年間は、ビルマにおける飯田将軍の第15軍にたいする兵站線建設の責任をもっている日本の工兵部隊、および参謀将校によって、計画されつつあった。

7 ビルマへ向かう地獄の海路 top

最初の戦争捕虜の労働部隊は、ビルマ、タイヘ移動するため、一九四二年四月から五月にかけて、チャンギ、バタビア、パタンの収容所から出発した。

ちょうどそのとき、まさに南西季節風が吹き始めつつあった。

シンガポールの「A」部隊として知られる、バーレイ准将指揮の三〇〇〇人のオーストラリア人部隊は、海路からビルマへの移動を行なった。

この移動は、後にはなれっこになったのだが、“地獄船”とよばれる最初のものであった。

兵士たちは、風通しの悪い、非衛生な日本の貨物船の船倉内に詰め込まれた。

そこは伝染病の万延がさけられない場所であった。

「A」部隊は、年末には鉄道地帯に移動することになるのだが、まず南部ビルマのビクトリア・ポイント、タボイ、メルグイの飛行場で、修理作業を行なった。

そのとき彼らは、パタンで集合させられた捕虜からなるイギリス大隊(スマトラ)と一緒になった。

これらの部隊が移動している間に、日本はまた、鉄道計画のタイ側の端末地に派遣するため、シンガポールで、先遣隊を編成しつつあった。

移動するらしいというニュースが、チャンギの捕虜たちに、かすかに伝わったとき、彼らの多くは、この島で与えられるより、もっとよい食事ともっと快適な環境を期待した。

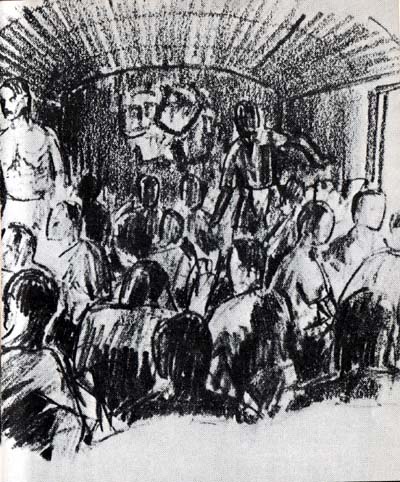

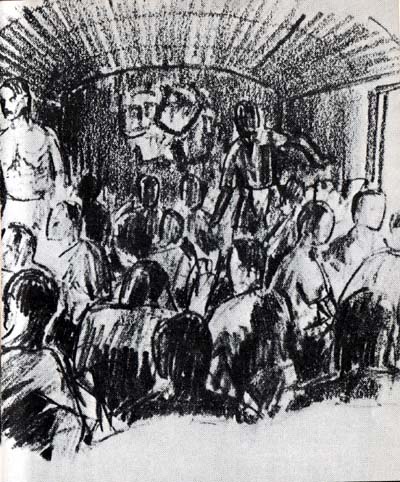

だが彼らはシンガポール駅から汽車に乗ると、即座に幻滅感におそわれた。

この移動は鋼鉄製の小さな有蓋貨車に、約三〇人が詰めこまれるというものだった。

いわゆる、すしづめなので、横になって寝ることなどは問題外であった。

各人の荷物が一方の端に積み込まれるまでは、すわることさえ不可能だった。

五昼夜にわたって、列車はガタゴトと、狭軌のレールを走りつづけ、新しい鉄道の出発点であるバンポンに到着した。 |

すし詰めの列車に乗せられタイに送られる光景を描いた、捕虜のスケッチ

|

8 鉄道の起点はバンポン top

バンポンは南部タイの平坦な穀倉地帯にあって、米や各種の熱帯果実の豊富なところである。

バンポンの唯一の特徴は、シンガポールからの鉄道が真っすぐに北上し、テナセリム半島の東部海岸に沿いながら、バンコクの手前八〇キロの、急に右に曲っているところにある停車場だったことである。

捕虜たちはバンコクには行かなかった。

そのかわり、疲れきった彼らは、バンポンで鋼鉄の貨車から降り、ほぼ五日ぶりに、普通に両脚をのばすことができた。

彼らは、鉄道計画の大集合基地の最初のものとなるはずの村に到着した。

翌年の全期間にわたって、数千人の徴用された労働者が、さらに北方の奥地の目的地に行く途中で、ここを通過することになる。

バンポンの捕虜収容所は、バンポンの街の住宅地域の近くにあるという利点をもっていた。

そこで兵士たちは、彼らの数少ない貴重品を、果物、卵、しゅろ糖(ヤシの樹液でつくった砂糖)と物々交換して、タイの村民と活発な交換を始めることができた。

パーカー万年筆と時計は、いつも需要が多かった。

しかし、これらは、しばしば、タイ人にかなり有利な比率で、交換された。

この交換は、捕虜たちが収容所の中でも近所でも、監視が厳重でなかったため、もっと後までも行なうことができた。

事実、日本の警備兵は、この物々交換では、中立的立場にたって行動していた。

9 収容所施設はアタップ小屋 top

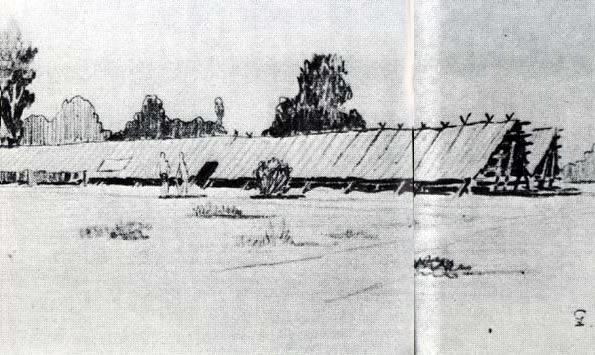

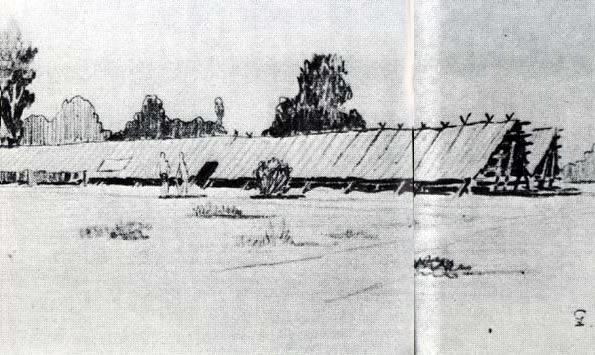

バンポンの収容所施設は、アタップ(ヤシの葉)屋根で、竹や葉の原始的な木造建築だった。

その形は、低い側面をもつ、梁のある支柱のテントといったようなものである。

以後、宿舎にはこの方式が継承された。

この宿舎の建築は簡単で、材料はジャングルに自然にはえている竹、ヤシの葉だけを使い、ひもは繊維質の樹皮から作られた。

アタップ小屋の建設は技術を要する仕事であり、また多くの経験を必要とした。

捕虜たちは、鉄道作業が終るまでには、熟練工になった。

最初に長い竹の棒をテントの支柱のように地中にさし込み、建築のための柱とし、それから別の竹を小屋の梁(はり)として、柱に直角に水平におき、この梁に別の竹を取りつけて屋根の支えとした。

多くの小屋は、垣根が地上にとどくほど傾斜していたので、側壁をもっていなかった。

屋根の覆いは、薄く割った竹と直角に敷かれたアタップの葉ででき、たくさんの、しなやかな、重なりあった瓦(かわら)のように、ひとつひとつは横木の上に巻きつけられ、個別に敷かれた。

小屋の室内設備は、きわめて簡単なもので、小屋の長さだけの低い台が両側に一列ずつあるだけだった。

これらの二つの台はまた、普通の竹でつくられ、高さは地上から六〇センチであった。

この長い台は捕虜たちの寝台となり、各人は横幅約六〇センチを占めるだけで、実際には、すぐ隣りの人と接触してしまうほどだった。

これが、労働者たちがつぎの日の仕事のために、新しいエネルギーを得るべき場所であった。

ある場合には、一つの小屋に二〇〇人も収容されていた。 |

鉄道捕虜収容所のアタップ小屋建設

|

10 前途多難な鉄道経路 top

バンポンはいかなる意味からいっても、標準的な鉄道基地ではなかった。

バンコクに近かったために現地食料を利用できたことは、捕虜たちに日本人の提供する貧弱な食事を補うための機会を与え、彼らが持たなかった医薬品の若干を購入することを可能にした。

しかも、バンポン近くでの鉄道建設は、最初の三二キロの間、比較的平担な地域を通り、砂利のための石切作業が追加され、線路が敷かれる前には、小さな道床をつくるため、土の移動が必要とされただけであった。

経路はバンポンからカンチャナブリの町および、それから数キロ先のタマルカンの村まで、広い、くねくねと曲ったマエクロン川の森林地帯の堤防に沿っていた。

ここで経路は、まだ橋のかかっていないマエクロン川を横ぎることになり、その後は、クワエノイ川の東岸に沿って、その源までつづいていた。

タマルカンを越えると、土地は間断なく高度を増し、さらに険しく、ジャングルにおおわれ、そして徒歩で、やっと歩ける一本の道が、鉄道の路線として残されているだけという、非常に恐ろしいものとなった。

ここには、クワエノイ川に注ぐ小さな支流を横断するため、橋が建設されなければならないだろう。

線路は山腹に沿ってつくられなければならないだろう。

そして岩が垂直になっているところでは、高架橋が大きく開いた隙間をうめなければならないだろう。

この骨の折れる労働の大部分を行なう前に、原始的なジャングルを切り開かなければならないだろう。

そびえるような硬い木は鋸(おの)できり倒し、いたるところにある処理しにくい竹藪は、苦労して茎ごと引き抜かなければならないだろう。

11 無能力で質の悪い日本人管理部隊 top

しかし、これらの仕事はまだ、将来のことであった。

捕虜の先遣隊は、日本人の指揮下で、他の仕事に従事しなければならなかった。

彼らはいまや、捕虜たちの活動に、シンガポールからの移動中に示されたものより、大きな関心をもち始めた。

この巨大な仕事の監督責任をもつ日本人は、二つの明確なタイプをもっていた。

第一は、訓練され、技能と知識を身につけた鉄道工兵で、その任務は計画、調査を指揮することであった。

彼らのうちの何人かは、英語の自由自在な教養のある人たちだった。

しかし、日本の工兵の持っていた人道主義的な本性は、一九四三年(昭和十八年)十一月までの目標期限内に、鉄道を完成させるという、ひたむきの決心によって、わきに押しやられてしまった。

日本の工兵はいかなる場所でも、捕虜たちの直接の主人ではありえなかった。

捕虜たちは、管理部隊の責任下にあった。

第二のタイプが管理部隊で、その任務は、捕虜たちが指定された仕事をしているかどうかを確認すると同時に、捕虜たちを警備し、また、給食することであった。

この管理部隊の日本人は質が悪く、その将校の多くは無能力であった。

一方、他の階級の若干のものは、変質的で、しばしば捕虜の取扱いは凶暴であった。

これは特に、朝鮮人の兵卒にあてはまることだった。

彼らは、新しい日本帝国の多くの地域で、警備および歩哨のためだけに徴兵され、ビルマ、タイの多くの収容所で、捕虜の警備として命令されたのである。

12 先遣隊チュンカイヘ top

バンポンの集合収容所は、先遣隊が一九四二年五月に到着したとき、すでに完成していた。

彼らはすぐに、路線に沿って、新しい収容所を建設するため、北方へ移動した。

多くの者はこの行程を、二つの川の合流点まで続いていた舗装道路に沿って、自動車で行った。

この道路はカンチャナブリの町を通過していた。この町は、古くからの交驀地で、ヨーロッパの旅行者が訪れたことはなかったが、やがて、レンガや木造の町並みを、重い足取りで歩く、数千人のヨーロッパ人が訪れることになる。

カンチャナブリは、ほかには発展したところがない地域にしては、驚くほどよく開発された町で、木材を処理する二つの近代的製材所とともに、寺院や政府のバンガロー式建物、および古い要塞を誇りとしていた。

カンチャナブリは川の合流点近くに位置していたので、上流の森林地帯から流されてくる丸太を集めるためには、理想的な場所であった。

日本が南方軍鉄道隊の司令部として、カンチャナブリを選定したのは、この町の交通の便が良好なためであった。

先遣隊はまもなく、カンチャナブリから移動し、タマルカン近くの川のほとりまで追いたてられ、そして通常“ポンポン船”といわれるモーターボートに引かれて、川の西岸にたどり着いた。

マエクロン川はいまや、背後になった。

そして、計画された鉄道の路線は、もう一つの主要水路、クワエノイ川に沿って、西へ屈曲していた。

川の合流点より数キロの地点で、捕虜たちはチュンカイのテント張りの収容所に入れられた。

そこでの彼らの仕事は、さらに大きな労働部隊のため、アタップの仮兵舎を建てることであった。

チュンカイは、タイ側の端末から統制される作戦のうち、ジャッグル地区での主要基地の一つとなるものと予定されていた。 捕虜たちは川岸につながれていたイカダを解体して、それを収容所まで引きずってきて、そこでしばしば鞭(むち)でたたかれながら、一本の釘も使わずにただ、鋸と斧だけを使って、しかも、柱のために簡単な穴を掘るだけで、長さ五五メートルのアタップの仮兵舎をつくる秘術を授けられた。 |

チュンカイ収容所の長さ90メートルの捕虜小屋

|

アタップの葉で屋根を葺(ふ)くことは、もっともあきあきする仕事であった。

というのは、一年のうち五ヵ月、この鉄道地域のどしゃぶりの雨をしのぐようにするため、屋根の全体の構築は、アタップー枚ごとに、しかもその隣りと重なり合うように、結びつけなければならなかったからだ。

あとからタイに前進してきた捕虜は、先遣隊の未経験な仲間によってつくられたこの仮兵舎の不備な屋根を、呪(のろ)うことになった。

13 ジャングルの山岳地帯へ top

ときがたつにつれて、川の堤防にそって、作業が北方へ拡大され、さらに大きな収容所の用地が整備され、仮兵舎が建てられた。

北方へ進出するにつれて、植物はわびしい米作地帯から竹藪地帯へ、マエクロン川を越えると森林の多い高地帯へ、そしてさらに、奥地のジャッグルにおおわれた山岳地帯へと変化した。

この変化につれて、作業はしだいに困難なものとなった。

ある捕虜は収容所の整地作業を行ない、他の者は川を往復しているハシケから、米や建設備品の荷役作業を行なった。

そして別の隊は鉄道経路に沿って、自動車道路を整備するため出発した。

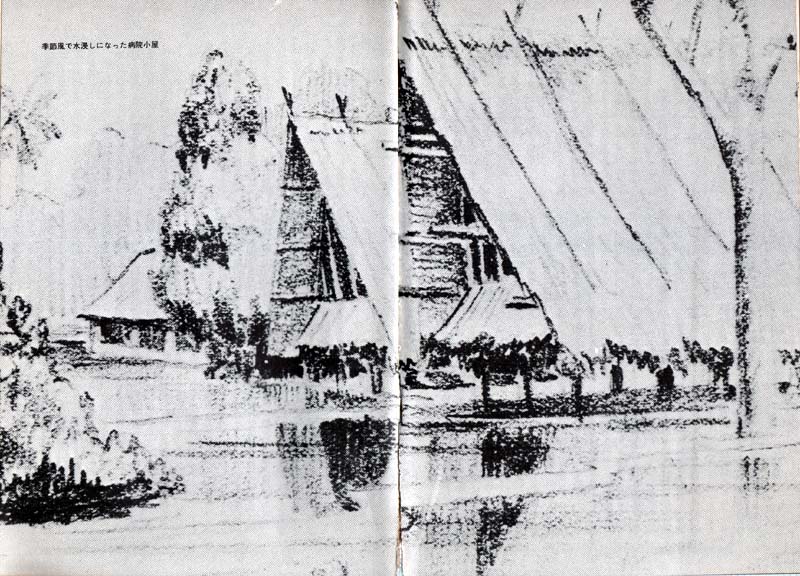

ジャングルの収容所はどこも、気のめいるようなものであった。

どこでも同じアタップの仮兵舎、そして当然のことながら、そのうちの一つや二つは病院として使われた。

しかしそれは、病院という名にふさわしい特徴をなんら備えてはいなかった。

これらの病院について、確実にいえることは、絶望的な病人だけを収容したこと、そして病人たちが捕虜の軍医に看護され、その治療はただ、勇気づける言葉だけであった、ということである。

患者たちの作業には、多少の手加減が加えられた。しかし鉄道作業隊のほうはそうではなかった。

初期、つまりタイの農業地帯に近い基地収容所で、食事がまだ合理的で栄養のあった頃には、多くの病人は、少なくとも回復する機会があった。

病人が収容された仮兵舎には、臨時の調理場と便所があり、収容所内のやせて骨ばかりの人が集められた。

この病院は、もっと広い良い建築の日本の警備兵地区のけばけばしい収容所警備室からも離れていた。

先遣隊にとって、最初のうちは、作業はゆっくりと行なわれた。

というのは、先遣隊は兵力も小さく、彼らのすべては、鉄道作業を直接に行わず、他の仕事をしていたからであった。

一方、ビルマ側の端末では、計画はほとんど着手されなかった。

それは、オーストラリア人の最初の分遣隊がまだ、テナセリム飛行場の修復および拡張の作業をしていたからであった。

14 近代版、カルカッタの営倉 top

十月になって、主力部隊がチャンギとバタビアから移動を開始した。

チャンギの捕虜たちにとって、ある種の移動を行なうことは、別に驚きではなかった。

先遣隊に引きつづいて、移動のための選抜が行なわれるだろうということは、すでに討議されていたし、また他の数隊が日本や“大東亜共栄圈”の他の地域へ、すでに出航していた。

この中には、大佐以上の将校と、文官の高級公務員が含まれていて、彼らは台湾へ移送された。

しかし、個々の集団の移動が急速になってきたにもかかわらず、彼らの目的地は、収容所警備兵からも、明らかにされなかった。

この段階で多くの捕虜たち、特にシンガポールの捕虜たちは、最近経験した“セララン兵舎事件”以来、この変化の前途を考えた。

“セララン兵舎事件”というのは、一万五四〇〇人の捕虜の将校および下士官兵が、わずか一個大隊を収容するセラランの観閲場とその付近の建物にすし詰めに押し込められ、決して脱走を企てないと各人が署名するまで、そこに拘禁されたのである。

ぞっとするようなしかも非衛生な過密状態によって、すでに病人が出ていたので、捕虜の上級将校はこの近代の「カルカッタの営倉」(注)に三日間閉じこめられた後、署名した。 (注=一四六人のイギリス人捕虜が一七五六年六月二十日夜、カルカッタのフォート・ウィリアムの小獄房(六メートル四方)に閉じこめられ、二三人を除いて大部分が窒息死したといわれる) |

ある捕虜のセララン兵舎事件の印象

|

九月になって、赤十字船がシンガポールに入港した。

そこで、十月のはじめに移動する諸隊は、出発前に、少なくとも若干の缶詰食料、一足の靴、帽子一個を受け取った。

移動は、前に述べたと同じような鋼鉄の貨車に乗せられた鉄道輸送であり、やはりきわめて不愉快なものであった。

というのは、各貨車に再び大勢が詰めこまれ、各貨車の両側にある中央の引戸のわずかな空間だけが、かろうじて室内に空気を送り込み、日中は天火のように暑くなったからである。

この空間は、交替で、各人が凉をとるために使われた。

しかし、多くの場合、それは赤痢や下痢患者のためにもちいられた。

患者の窮状は、彼らを、労働部隊から免除するものではなかったし、また彼らが停車場の便所を使用できるように、しばしば停車してくれると期待することもできなかったからである。

その結果、彼らはゆれる貨車の開いた入口で、用心しながら後向きになって、しっかりドアの取っ手につかまりながら、自然の要求にしたがった。

15 移動は部隊編成で top

シンガポール周辺のいろいろな労働作業に派遣された作業隊員は、タイヘの移送の最初の部隊に組み込まれることになった。

一般に、大隊編制は、降伏後もそのままで、タイヘの移送も完全な部隊で行なわれた。

しかし、もちろん列車は、大隊全部を輸送するようには計画されなかった。

そして多くは、後日、再結合するため一部の定員を、後方に残さなければならなかった。

しかし、後方に残された者は、戦争終了後まで、再び会うことはなかった。

連隊の伝統的きずなによって、また逆境の中の戦友愛によって、堅く結ばれた部隊が分割されることは、彼らにとってこのうえない苦痛であるとともに、士気の向上をさまたげる要因にもなった。

鉄道作業の全期間を通じて、なんとか編制を保とうと努力した部隊は、一般に、混成部隊よりも、困難や苦悩に、よりよく耐えることができたように思われる。

そして混成部隊は、決定的絶望状態に陥らないように、すでに設立された軍事的混成部隊の士気や規律のきずなをいっそう強めなければならなかった。

|

雨季で水浸しになった病院小屋

|

16 雨中のバンポンを奥地に向けて top

一六〇〇キロの列車移動は、これまでチャンギ周辺で、比較的条件のよかった抑留生活を送っていた者たちにとって、きびしい試練であった。

戸外作業隊で兵士たちは、将来の試練のための精神的、肉体的準備として、原始的な宿舎や激しい労働を経験した。

そして、彼らが南部タイの基地収容所で遭遇したことからみて、確かにそれだけの準備が必要だと思われた。

モンスーンの雨は先遣隊が到着してから五ヵ月間、猛威をふるった。

そして鉄道経路の最初の部分に点在する、低く横たわる収容所に、重苦しい変化がもたらされた。

ある隊は十月初め、バンポンに到着し、彼らの宿舎は、どこにでもあるアタップの仮兵舎八棟からなり、そのどれもが貧弱な構造であることを、明白に知った。

実際に、ある一棟は最初の晩に、捕虜たちの頭上に、くずれ落ちてしまった。

他の四棟は、ヒザの上まで水浸しになり、兵士たちが寝ることになっていた竹の台の下には、水が押し寄せていた。

ある捕虜は自分の日記に、次のように記録している。

「私は竹製の台の上のベッドで、この文を書いている。

ベッドの下には、汚い水が洪水のように流れている。

近くの便所の汚物を含み、なんともいえぬ臭気で、息がつまりそうだ」 |

|

チュンカイの病院小屋

|

17 続出する落後者 top

シンガポールからの輸送で、ある隊は炊事用具を携行することを、きびしく禁止された。

それによって、事態はさらに重苦しいものとなった。

幸いに、主要な隊のどれもが、川の堤防が決壊していたバンポンの鉄道起点に、長く滞在しなかった。

彼らの大部分は、洪水のためにその運命を行進による試練へ変更した。

この試練は、カンチャナブリヘの道路を、足を引きずりながら、不適当な食事によって全く元気なく、背中に必需品のすべてを背負いながらの行進であった。

行進はしばしば、早朝から夕闇どきまで続いた。日中は、太陽光線がなめらかな舗装道路に反射したので、暑さに苦しめられた。

タマルカンで川を渡ると、道路は終わり、やがて原生のジャングル地帯にかわる林の中を通って、鉄道予定路線に通じていた。

そして、ジャングルが深くなるにつれて、路線の経路は、南部ビルマとタイを分けている山脈の中へ、奥深く突き進んでいた。

すでに労働部隊は、わずかだが減少し始めていた。それは、病人や疲れ果てた兵士たちが落後したからであった。

彼らはひどく弱っており、あるいは病気に勝てず、警備兵がしばしば、けとばしたり、床尾でこづいたりしたが、奮起させることはできなかった。

夕方になると、自動車が病人を拾い上げ、彼らを混成部隊の臨時の休養所へつれて帰ったり、後方からやってくる別の隊と一緒になるよう、線路上にそのまま残された。多くの者はすでに、死んでいた。

18 身の毛もよだつ奥地の収容所 top

初期の隊は比較的に短い行進で、すでにきりひらかれた地域、あるいは大部隊で特に困難な仕事を行なう収容所へ、つれていかれた。

後続の隊は、さらに奥地へ移動し、絶えず延伸する道床で、こつこつ働いたり、あるいは経路の進路上に横たわる高地で、回廊を爆破している兵士たちを追い越した。

彼らは進むにつれて、疲れ、弱ってしまった。行進の最後に彼らを待ち構えていた作業は、ますます困難なものであった。

というのは、ジャングルはいよいよ深くなり、山地はますます高さを増し、収容所はもっと原始的なものとなり(もし、それがかりにあったならばである)、そして、食料、薬品、およびその他の必需品が得られるはずの基地地域から、いっそう遠くなっていったからである。

彼らの鉄道地区に到着するまでの行進が、長くなればなるほど、担任地区を完成する時期までの余裕は、ますます短くなるだろう。

チャンギの施設が、こつこつと働く捕虜たちのゆがめられた感覚に、ある種の休暇地としてうつったのにくらべて、この奥地の収容所が身の毛のよだつような悪評を得たことは、驚くにはあたらない。

このことは、一九四二年十二月、無警告でチャンギに移送されたクアラルンプールのプドゥー監獄の八〇〇人にとって、確かに、チャンギがいかなるものであったかを示すものだった。

19 白人で充満した端末の収容所 top

彼らはチャンギでは、まだ空腹であった。

しかし、チャンギは捕虜の将校によって指揮され、日本人によってではないという、はかり知れない利点をもっていた。

捕虜たちは、日本人の将校がなんらかの理由のため、訪れなければならなかった以外は、日本人将校をほとんど見たことがなかった。

その上、捕虜将校当局は、なんとかして、戦前の規律、手続、活動様式にほとんど近いものを残そうと努力した。この中に、“チャンギ大学”として知られることになったものが含まれ、長期の強制された拘禁の間に充足するよう組織されたものであった。

しかしながら、プドゥーからのすべての兵士が、チャンギにおいて、改善された状態におかれたわけではない。

彼らのうちの四〇〇人は、クアラルンプールから、直接鉄道地帯へ移送されたのである。

このときから、マレーには、ヨーロッパ人部隊がいなくなったのである。

しかし、数千人のインド兵だけは残った。彼らはいままで、ヨーロッパ人の無敵について、疑問をもったことがなかったのだが、その軍事組織の崩壊に直面して、迷いをさまされ、そして意気消沈していた。

ある者はすでに、反帝国主義者、インド国民軍に参加していた。しかし、大部分はマレー内の監獄に、捕虜として残った。

こうして、戦略的鉄道計画におけるタイ側の端末収容所は、数千人の白人で充満され始めた。

彼らは北方に向って、鉄道を建設しはじめた。

それと同様に、徴集された労働部隊が、ビルマから南方に向って、作業をはじめた。

九月の末に、三〇〇〇人のオーストラリア人の「A」部隊は飛行場作業を終え、海路でモールメインに輸送され、それから道路と鉄道によって、タンビュザヤトに移動させられた。

飛行場作業の収容所は、比較的条件がよかった。

しかし、彼らがひとたび、ビルマの鉄道収容所に到着するや、条件は悪い方向へ急速に転換した。

20 さらに大きな苦難の予見 top

十月の末までに、かなりの基地が建設され、小さなタンビュザヤト駅の周辺には、貯蔵置場、大量の枕木の山、レールその他、あらゆる資材が準備された。

一方、すぐ近くの海岸よりの所で、いつものアタップ小屋の仮兵舎には、捕虜の管理部の司令部と、数百人の患者が収容された。

患者はすでに、不十分な食事、激しい労働、熱帯の病気、いろいろな種類のきびしい日本人の待遇による犠牲となっていた。

十月に、ビルマ地区に向う数千人の増援部隊が、通過した病院兵舎に病人を残して、目的地に向う途中、タンビュザヤトを通り抜けて行進しはじめた。

これらの増援は、ジャワのバタビアからきたもので、その多くはすでに、彼らが鉄道地帯で経験することになったものより、もっと過酷な経験を味わっていた。

21 “地獄船”で地獄の旅ヘ top

バタビアの条件は、最初の収容所に比べると、比較的良かった。

しかし、九月になると、収容所を解散するという噂(うわさ)が広まりはじめ、まもなく諸部隊は一緒に集められて、海路、シンガポールヘ送られた。

最初の隊は十月末、“自転車収容所”を離れ、他の隊はひきつづき、一定の間隔をおいて送られた。

シンガポール、それからマラッカ海峡を通過して、ビルマに至る海上輸送は、初めいわれた“地獄船”の航海のもう一つの例であった。このあだ名は毒々しいものだが、誇張されたものではなかった。

それは、一九四二年十二月八日にバタビアのタンジョン・プリオクを出発した、五〇〇〇トンの日本の貨物船の航海であった。

この貨物船はタンジョン・プリオクで、一部の軍需品をすでに積載していた。

それにもかかわらず、日本人は三つの小さな船倉に、一五〇〇人の捕虜を積み込もうとした。

その船倉の一つは、ばらばらにされたブレン機関銃の送弾子を積み込んでいた。

主船倉には、およそ七五〇人が詰め込まれた。その結果、お互いに他人の上に折り重なって寝なければならないほど、すし詰め状態となった。

この嫌な匂いのする天火の中で、人々は九六時間、じっと耐え続けなければならなかった。

この間、一日にコップ四、五杯ほどのお茶、三個のおにぎり、三杯のすまし汁を受けただけであった。

乗船後約四八時間以内に、最初の死者がでたとしても、驚くにあたらない。

22 船倉は熱帯病の温床 top

この貨物船はシンガポールのケッベア港で、人間を降ろした。捕虜たちはビルマへの航海を続ける前に、チャンギで、自由で快適な数日間を過ごした。

彼らはまた、シンガポールに到着していた赤十字補給品を、若干受け取った。そして次の航海のため、トラックで港に輸送される前に、二四語以内の家族あての手紙を書く機会をもった。

ある者はこの小さな貨物船の船倉の中で、日本の貯蔵品と、また他の者は、日本の兵士と一緒だった。

日本の兵士は同じように船倉内に収容されていたが、ハッチに近い上部の段で、船が走り出すと新鮮な空気が流れてくる場所であった。

この旅行でもっともひどかったのは、船が出帆する前、あるいは埠頭に接岸した後、兵士たちが船倉内で過ごした時間であった。

この時は、新鮮な空気が船倉内に全く入らず、しかも蚊の大群に侵入され、東南アジアの風土病であるマラリアに悩まされ始めた。

このマラリアは、鉄道作業の間、捕虜たちを悩ませることになった。

また、船倉の非衛生的状態のため、他のいろいろの熱帯病の万延を促進することにもなった。

一方、病気のもう一つの原因は、不潔な調理施設と、兵士たちに、栄養を与えようと考えられた腐敗した獣肉のためであった。

この獣肉はシンガポールで貨物船に乗せられ、「冷凍貯蔵会社」の冷凍庫からきたものだが、一九三一年(昭和六年)の日付のスタンプが押されていた。

大部分の船は冷凍庫をもたなかったので、獣肉はまもなく、嫌な臭いを天井までただよわせた。

そこで、多くの捕虜はタンパク質不足に悩まされていたのだが、もっとも強い胃の持主だけが、獣肉の食事をとることができた。

23 英潜水艦の攻撃と赤痢の発生 top

鉄道任務をもつオランダ人捕虜を乗船させていたある船は、悪夢のような旅行を行なった。

すなわち、シンガポールでの休息なしに直航し、そして、不成功ではあったが、彼らの苦痛にさらに追い打ちをかけるような、イギリス潜水艦の攻撃を受けるという経験をした。

この貨物船はペナン島に着くまで、一〇日間もかかった。

そして、潜水艦攻撃に続いて、そこで、さらに息のつまるような七日間を過ごした。

結局ラングーンまで二二日間、閉じ込められた捕虜たちに赤痢が万延した。

すでに。四人が死亡し、ラングーンにおける短期間の抑留が始まるまでに、死にかかっていた者は大勢いた。

この部隊の健康な者が、鉄道作業のためモールメインを去ったとき、彼らは二〇〇人の死者と、移動することのできない数百人の患者を、背後に残した。

モールメインに行った者の何人かも、鉄道線路の骨の折れる仕事のため、ラングーンへ連れてこられ、後に死んだ。

ラングーンに残された者の死者の総計は、部隊の六分の一にも達した。

24 現地の人々の反応は多様 top

捕虜を引率した行軍が、現地の部落や村を通り過ぎたり、その近辺に収容所をたてるとき、捕虜たちの姿を見にきた現地の人々の反応は、さまざまなものがあった。

マレー人は、日本人によってマレーの正当な所有者として認められていたので、現地では一般に優遇されていた。その結果、ビルマへ移送中の捕虜にたいして、マレー人の態度は、むしろ冷たいものだった。

一方、タイ人は、東南アジアの他の民族と同様に、日本人にたいして従属的な人種ではなかった。

そこで、彼らはもっと多くの自由を持っていた。

彼らは、逃亡捕虜について、日本人に報告することで、多額の報酬を得ることに満足していた。

しかし一方では、村の近くの捕虜収容所と交易し、また捕虜の酒保へ、アヒルの卵や野菜を喜んで売った。

ジャワからの恐しい航海の後、モールメインに到着した捕虜たちにたいするビルマ人の歓迎は、驚くほど友好的なものだった。

現地の人々は通り過ぎる捕虜たちを見ようと、街頭に集まり、日本人の警備兵を無視して捕虜たちのところへ走り寄り、果物、食料、タバコをむりやりに手渡した。

新しく解放された人々が、元の帝国主義の主人(この帝国主義者から、アジアの友邦日本が彼らを救ったのだが)にたいして、このような暖かさと友情を示したことは、誇り高き共栄圏における悲しい反応であった。

このような解放の感情は、東南アジアの中国人には感じられなかった。

彼らは地域内の各国で、移民労働者として生活し、一般に日本人を軽べつしていた。

多くの捕虜は、初期の短い戦闘期間にも、また後の鉄道作業の期間にも、中国人の親切な、そして自己犠牲の行為に感謝することになった。

top

**************************************** |