|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

4 日本帝国の焦燥

時がたつにつれて、日本の戦況は悪化し、泰緬(たいめん)鉄道を急速に完成させなくてはならないという要請が強まった。

そこで日本は、ビルマやタイが爆撃されたにもかかわらず、アジア人現地労働者を徴用し、さらに、追加の捕虜を移送した。

1 日米、空母の激突 top

イギリス、オランダ、アメリカにたいする緒戦の勝利は、日本が希望していたよりは、はるかに迅速に、また安上りに進展していった。

不敗の信念にかられて、日本は橋頭堡を固めるかわりに、さらに拡大しようとさえ考え始めた。

アメリカ太平洋艦隊を戦闘に引き込み、かつ、これを撃破するため、ミッドウェーにたいする一大遠征作戦が計画された。

一方、日本の新しい帝国の南端において、日本は南部ニューギニアのポートモレスビー、それにガダルカナル島近くのツラギを占領しようと準備した。

これは、これらの連合軍の拠点の西方に横たわる、他の島々の占領によって、オーストラリア、ニュージーランドを将来、孤立化させるため、日本の基地にしようとするものであった。

しかし、これらの諸作戦はすべて失敗に終った。

ポートモレスビーにたいする上陸作戦がさし迫っていることを察知して、連合軍は海軍部隊を結集し、数日後、史上初めての空母対空母の戦闘を開始した。

この海戦は、戦術的には五分五分であった。

しかし戦略的には、連合軍のほうに分があった。

というのは、日本は反転し、真っ向からの襲撃を放棄したからである。

その年の末、ポートモレスビーにたいする地上からの日本の進攻は、同市から約五〇キロの地点で、オーストラリア部隊により阻止され、不成功に終った。 |

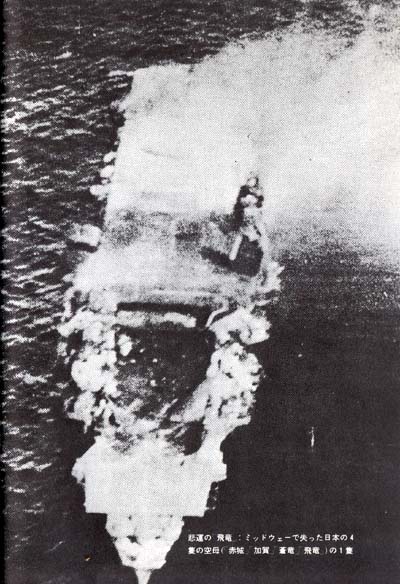

珊瑚(さんご)海海戦で沈没した日本の空母「翔鳳(しょうほう)」

|

2 日本、ミッドウェーで大敗 top

一九四二年(昭和十七年)八月、アメリカ軍はガダルカナルを再占領し始めた。

そこで、日本軍は激しい反攻をしめした。

島の支配権をめぐって、海戦は三ヵ月もの間続き、地上での戦闘は、その二倍もの期間続けられた。 陸海の闘争は結局、日本軍の敗北に終り、広がり過ぎた部隊を、さらに激減させることになった。 |

日本連合艦隊司令長官、

山本五十六(いそろく)提督

|

しかし、これらの南方における敗北よりも、もっと重大なことは、六月、ミッドウェーで日本に突然襲いかかってきた災難であった。

ここで、日本の艦隊は四隻の空母、二隻の重巡洋艦を失った。それは太平洋戦争でもっとも決定的な海戦であった。

アメリカは再び、海上における主導権を握り、その後、それを失うことはなかった。

一方、日本は広大な地域に分散した太平洋の守備隊、および弱体化した艦隊にたいして、機動航空掩護(えんご)を与えることすらできなくなった。 |

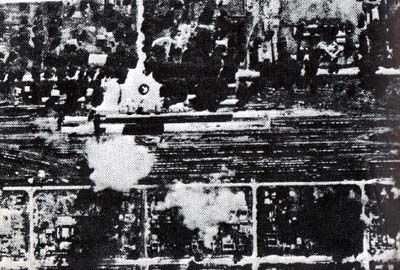

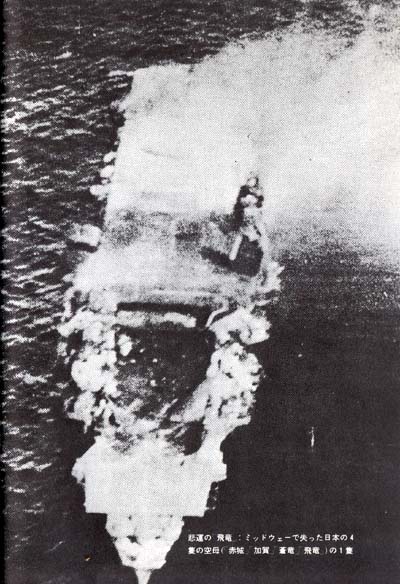

悲運の飛竜:ミッドウェーで失った

日本の四隻の空母(赤城、加賀、蒼竜、飛竜)の一隻

|

3 必死の抵抗を試みる日本軍 top

日本帝国の東端における敗北は、その西端においても、軍事資源の開発などに多大な影響をおよぼした。

一方、東北インドにあったイギリスの勢力は、しだいに発展し、脅威を増大しつつあった。

インドはまた、アメリカの航空機に基地を提供し、その航空機は、雲南の蒋介石軍にたいし、確実な補給路を維持していた。

山本提督(海軍大将、山本五十六(いそろく))が一九四二年四月、セイロンのコロンボ、トリンコマリを攻撃し、インド洋における襲撃において、大きな成功をおさめたとはいえ、かなりの数にのぼるベテランの海軍パイロットを失う結果となり、訓練されたパイロットの補充は、しだいに困難となりつつあった。

その年の末、イギリスはビルマのアラカン山脈の海岸地域で、攻勢を開始した。

明らかに、これは飛行場のあるアキャブを占領することをもくろんだものだった。

この制限された攻撃は、後にイギリスにとって、不面目な失敗に終った。

イギリス・インド軍はあまりにも広く勢力を拡大し過ぎて、大英帝国が直面した、急速かつ連続的な軍事的危機にたいして、緊急の対応ができなかった。

しかし、アラカン攻勢の初期においては、絶望的地位に立たされたと考えたのは、日本側だった。

日本は連合軍の突進を阻止するため、第55師団を中央ビルマから、急いで転用したほどだった。

この再建されたイギリス地上軍の勢力は、連合空軍力の増大に比例するものであった。 |

アラカン山脈(ビルマ西方の縦貫山脈)のインド人旅団

|

|

マンダレー(ビルマ内陸の中心都市)の鉄道結合点:

連合軍の重要な爆撃目標だった

4 ビルマ大爆撃 top

最初にビルマ空軍は敗北し、その残部はインドに撤退した。インド東部の飛行場は、攻勢にでるためには全く不適当な基地であった。 |

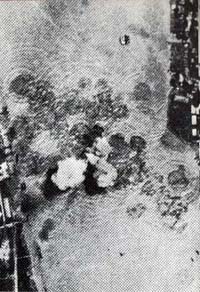

ラングーン港にたいする爆撃。中央で爆発しているのは日本の船である |

泰緬鉄道にたいする空襲

|

たとえ適当な航空機が利用可能であったとしても、現実には利用できなかった。

若干の「ブレニム」軽爆撃機があったが、その行動範囲は制限されたものだった。

一方、インドにあるアメリカの爆撃機は、全く渡り鳥だった。

それは中国における用途のためであり、ウェーベル将軍の指揮下にはなかった。

連合軍にとって幸いなことに、この航空勢力の弱かった期間は、雨季の時期と同時だった。

この時の気象条件は、定期飛行を困難かつ危険なものにした。

しかしながら、ラングーンのようなはるか南方にたいする偵察飛行は続けられた。

この期間、日本の航空部隊はビルマ戦線では全くふるわなくなり、第5航空師団の主要部隊は、訓練および再装備のため、マレー、タイに後退してしまった。

一方、若干の航空戦隊は同時に戦線から移動させられ、かわりに、中国本土の日本軍を支援した。

ある意味で、雨季は連合軍の大規模な航空活動を妨害したが、彼らに息つくひまを与え、この間に、アッサムに新しい飛行場をつくり、増援された新しい飛行大隊を戦闘態勢におくことができた。

その結果、雨が九月に弱まったとき、連合軍航空部隊はビルマで日本と制空権を争うのに、有利な地位にたった。

そして、この国の大部分が密林地帯であるため、好適な戦術目標を爆撃から救ったので、連合軍航空部隊がその攻撃を集中させたのは、日本の兵站組織と飛行場であった。

イギリスの爆撃隊はカルカッタ近くの飛行場から発進し、ビルマの鉄道および飛行場にたいして、組織的攻撃を開始した。

護衛機の行動半径内では、戦闘機の掩護を受けて昼間攻撃をし、夜間には護衛機なしで、さらに遠距離の爆撃を行なった。

一九四二年十二月までに、アメリカ第10軍の航空部隊も、ラングーン、モールメインその他の目標にたいして大規模な攻撃を行なうため、重爆撃機を増援された。

「リベレーター」爆撃機は十一月末、ラングーンにさえ進入した。

八機からなる一部隊は、バンコクの石油精製所、発電所にたいする奇襲攻撃のため、往復三四〇〇キロの飛行を行なった。

しかし、もっとも執拗に、重点的攻撃を受けたのはラングーンだった。

というのは、ラングーンは日本の補給組織の結節点であり、また重爆の行動半径内にあった主要目標だったからである。

5 危険なラングーン航路 top

これらの任務は、爆撃機搭乗員にとって、きびしい試練だった。

すなわち、飛行距離はかなりのものであり、アンダマン海上の天候は、非常に予測しにくいものだった。

そして、日本船舶の移動に関する情報の不備は、多くの任務を流産させてしまった。

しかし、彼らは日本に敗北を喫することは決してなかった。

その日本はまだ、アンダマン海の自由航行と、毎週三〜四万トンの積荷を処理するため、ラングーン波止場の諸施設の統制に依存していた。

この積荷量は、日本の諸部隊に補給を継続し、日本へ原材料を持ち帰るために、ラングーンの港まで航海をしなければならないものだった。

ラングーン地域にたいする連合軍の航空攻撃は、ビルマへ向けての日本軍の補給活動を、いよいよ困難にした。

また原材料を日本へ持ち帰るために酷使されている日本の商船隊にたいして、さらに大きな損害の脅威を与えた。

戦争の初期、日本の商船隊は、軍事輸送および原材料の運搬という、むずかしい仕事を遂行することは、ほとんどできなかった。

ほんのちょっと損害を受けるだけで、その機能は完全にマヒしてしまうのだった。

一九四二年末までに、日本は二四〇隻、一〇〇万トン以上の船舶を失ってしまった。

このような日本の船舶の損害は、すでに造船率を上回るものであった。

果して、連合軍の航空および潜水艦勢力の顕著な増大は、事態が日本にとって、良くなるよりも、明らかに悪くなってゆくだろう、ということを暗示していた。

ビルマの状況に関するかぎり、あらゆるものが第15軍のための補給線としてラングーンへの海路を廃止し、それにかえて、バンコクから地上を横断する鉄道を、なるべく迅速にする緊急の必要性を、指摘しているように思われた。

6 早められた完成予定日 top

泰緬鉄道の完成期日は、最初一九四三年(昭和十八年)十一月であった。

しかし前述したように、いろいろな要因――ビルマ戦線を増援する必要性を含めて――によって、さらに早期に鉄道を完成しなければならなかった。

新しい目標期日は、一九四三年二月東京で発表され、同年八月となった。

というのは、九月には雨季が終りを告げ、ビルマの空は晴れるだろう、そうすると連合軍の航空攻撃が、新しい激烈さをもって、再び始められると思われたからであった。

このことは、公式の日本政府の報告が、次のように指摘している。

「イギリス・インド軍の反撃および、我々の兵站の爆撃が急速に激しくなり、そしてこの地域の状況が、一九四二年の雨期後、かなり悪化したため、我々のマレーからビルマに至る海上輸送は、しだいに困難となった。………

事態がこのまま、翌年の雨期の終りまでつづくならば、ビルマとの連絡は、ほとんど完全に遮断されてしまうだろう……」

こうして、南方軍にたいし鉄道作業を促進するよう諸命令が出され、労働の組織的動員にたいする特別の注意が払われることになった。

7 現地住民の労働力を利用 top

現に存在する労働力は大きいものであったが、修正された期日までに計画を達成するには十分ではなかった。

そこで、日本当局は、これを補充するため二つの労働源の口を切ることによって、急いで計画を作成した。

一つはすでに、やっとのことで移動しおわっていた。

しかし、もう一つは、まだ、日本人によって、バラバラに搾取されていた。

前者はチャンギの戦争捕虜であり、後者は東南アジアの現地住民であった。

「アジア人のためのアジア」という当初の標語、および日本の指導下の“共栄圈”はすべてにとって利益となると述べた宣伝に、地域の人々の大部分は、ただちに反応をしめした。

もっとも、中国人だけは例外であった。中国人たちはその本国の略奪者を、特別の憎しみをもって注目していた。

中国人の態度は、大部分の人種の熱狂を弱めるものではなかった。

アジア地域大部分の人種は、自国の商業生活を支配していると見られた華僑にたいして、いかなる場合でも、なんらの愛情ももっていなかった。

8 憲兵は“東洋のゲシュタポ” top

しかし、日本人は自分たちの軍事的統制下に入った大量のアジア人にたいしても、捕虜を扱うような乱暴な態度で迫ったので、すぐに信用をおとしてしまった。

もっと真面目な、そして外交上の文民行政官および顧問たちは、東京から派遣されたとき、軍人にたいして劣等感を感じた。そして占領地域における軍人の中で、日本の軍事警察、つまり恐怖の「憲兵」以上に権力があって憎まれた者は、一人もいなかった。

「憲兵」は“東洋のゲシュタポ”(ナチ・ドイツの国家秘密警察)ともいえるもので、彼らは暴力をもって支配したため、日本がもっとも緊急に友人としたい人々に恐怖と憎悪をうえつけてしまった。

日本の「憲兵」が示した、このような攻撃的な態度は、現地の人々にたいして、日本が誇る“共栄圈”の本質を暴露するものだった。

すなわち、それは近代の植民地搾取以外の何ものでもなかった。

9 経済的混乱を招く“共栄圈” top

軍に関するこの見解とは別に、日本との経済協力が、なぜ、支持を得られなかったかについては、べつにもっと深い理由があった。

それは、日本にその経済協力の能力がない、という簡単なものであった。

基本的な経済的事実は、東南アジアの大部分はヨーロッパ、アメリカ、インドにたいし、第一次製品の市場として、またそのかわりに、工業製品の購入者として、これらの国に依存していたことだった。

日本はいまや、手中にした原材料を吸収することもできないし、また日本に依存していた地域が要求している工業製品を提供することもできなかった。

日本は、できるだけのものを購入し、かつ補給した。

しかし、日本の努力の結果は、日本が支配した産出国において、ただ、経済的混乱を増大しただけだった。

戦争が日本に不利になり、日本の商船隊がさらに小さくなるにつれて、マレー、タイ、ビルマ、およびオランダ領東インドの経済的悪化は、はっきりしたものとなった。

これらの地域内の商業流通でさえ、少なくなった。典型的な例を示すと、マレーが日本の紙幣だけで支払いをすることができたとき、タイの商人は、伝統的な米の貿易を継続することをいやがった。

日本の貨幣価値が驚くほど下落し、悪化した財政状態にたいして、ただ紙幣の増刷だけで、日本が対処しようとしたためだった。

この経済的混乱は、失業の増大、インフレ、闇市の繁盛、すべての物資、特に米の不足を招いた。

これらのうち何一つとして、日本の利益になったものはなかった。

ただ、泰緬鉄道の建設によって、現地労働者の徴用問題が解決されただけだった。

10 哀れ誘う苦力部隊 top

米の配給量が毎日乏しくなるにつれて、また現地の雇用の見込みが遠いものとなるにつれて、良い賃金の約束、余分な配給量、および適当な宿舎の提供は、鉄道作業のため北方へ移動させる数千人のインド人、中国人、およびマレー人労働者を獲得するのに、最適の条件となった。

彼らは、自分たちの所持品全部を持って、捕虜たちを運んだあの鋼鉄の貨車に乗った。

若干の者は家族の女、子供まで連れていった。

そして彼らは、マレーの大農園やゴム園にいたときと同じような条件を、タイで得られるだろうと、確信していた。

彼らは鉄道端末地に到着し、受け入れ準備がほとんどなされていないこと、宿舎がみじめでぞっとするほど混雑していること、ジャングルの収容所に到着する前にジャングル地帯をさらに徒歩行進することに気づいた。

あるイギリス人の捕虜は、これらの哀れをさそう苦力部隊のジャングルの行進について、次のような印象を記録している。

「私は、一列縦隊で道路に沿い行進している現地人の長い列とすれちがう。彼らはその頭上に荷物を乗せている。

すべて、番号がつけられている。しかし私には、何らかの名簿が保持されているとは思えない。

私が見るかぎりでは、彼らは一〇〇人単位の班に区分されている。

そして、それぞれの班は監督の責任下におかれている。彼は一〇〇人の班を、北方に向う旅行の次の段階まで、連れて行くように思われる。

もし、一人ないし二人の者が落後し、死亡し、あるいは、そうなりそうになったら何が起こるか、私には全くわからない。

多分、別の班から若干の人員を借りてくるのだろう」

11 映画館からも強制徴用 top

ジャワでは、国内の経済状況はマレーほど悪いものではなかった。

したがって、現地住民は日本の甘言にたいし、もっと反抗的であることが判明した。

そこで、当局は鉄道苦力を徴用するため、もっと残酷な策略を用いることになった。

日本当局は都市で、無料の映画興行を催すことを始めた。

数日たって彼らはすべての映画館を包囲しそして襲撃し、健康そうな若いジャワ人の男をかき集め、鉄道地帯のマレー人と一緒にするため、船に乗せて強制徴用を行なった。

一般に現地労働者にたいする食糧割当量は、捕虜に与えたものより劣っていた。

また彼らの賃金は、マレーでは大したもののように思われたが、タイでは飢えをしのぐこともできなかった。

これら数千人の現地労働者たちは、指揮者を持たず、組織もされず、規律もなく、鉄道沿線の収容所で死ぬよう運命づけられた。

しかも、その大部分はタイにおける工兵作業のため、六ヵ月の契約期間の終了する以前にである。

12 ビルマの「発汗軍」 top

ビルマでは、日本は鉄道労働の徴用において、日本が支持したバー・モウ博士の政府によって援助された。

日本の占領以前、ビルマではほとんどすべての主要な労働力はインド人だった。

現地ビルマ人は、マレーの兄弟と同じように、工業的あるいは手工業的労働にたいして、決して特別の関心を示さなかった。

これらのインド人労働者の約二分の一は、日本のビルマ進攻のときに、インドへ引き揚げてしまった。そこで、日本は必要とした労働力の不足をきたすことになった。

バー・モウ博士は一九四二年(昭和十七年)八月、労働団体を管理する中央労働統制局の組織について、その大綱を述べた宣言を発布した。

その後、彼は戦争、再建、開発の諸目的のため、全国民の組織化の計画を発表した。

国民は四つの「軍」に動員されることになった。

そのうちの一つは「発汗軍」で、さきに声明された労働団体の後継であった。

「発汗軍」の第一の任務は、泰緬鉄道の建設、および鉄道線路に沿って開発されつつあった道路の建設を援助することであった。

「発汗軍」の勤務は地方首長が彼らの上司、つまり郡長によって命令されたので、その部隊にたいする特定の割当を達成するため、実際には、徴兵にまでなった。

ある地方首長は彼の親戚をかばい、敵側に合流させようとし、他の者は勤務を免じてやるため賄賂を取り、また良心的でない医者は身体不適格の証明書を売った。

しかしながら、労働者の募集は順調に進んだ。

多分、農村における失業者の増大と、「発汗軍」に関する最優秀歌にたいする賞品を含めて、日本が採用したいろいろな誘引手段の結果であろう。

顕著なことに、登録名簿は日本軍の報道部に提出されることになった。

また、鉄道部隊および生活を楽しくするため、「労働者福祉連合」が設立されることになった。

しかし、実際にはこれらのいずれもが実現されなかった。

第二の労働部隊は「兵補団」で、日本人によって直接指揮され、一般労働あるいは先発工兵部隊を形成した。

鉄道作業の任務部隊としての、このビルマ人部隊にたいして、日本の準備は、その他のものにたいするより、良好ではなかった。

食事は貧弱であり、衛生的配慮に欠けており、収容所の状態は一般に、粗悪であった。

そこで逃亡は通常のこととなり、ビルマ人の母国における作業にたいして、比較的だらしのないものとなった。 |

日本の後援したビルマ政府の首長バー・モウ博士

ビルマで発行された日本の軍票

|

13 チャンギの捕虜は追加の労働力 top

さし迫った鉄道建設作業にたいして、第二の労働力は、シンガポールのチャンギに集められていた、かなりの数の戦争捕虜たちだった。

すでに、鉄道作業地帯には、約五万人の連合軍捕虜が配置されていた。

しかし、まだ、さらに一万六〇〇〇人がシンガポールのチャンギに残っていた。

日本人は今や、これらの捕虜たちから、もっともきびしい仕事のために二つの部隊を選抜することを持ち出した。

これらの部隊は「F」部隊、「H」部隊として知られ、彼らは一九四三年四月および五月に、それぞれシンガポールから、ジャングル内の目的地へ送られた。

これらの不幸な部隊に与えた日本人の情報は、捕虜にたいする彼らの声明の多くが、要領を得ない欺瞞(ぎまん)にみちたものであった証拠であった。

若干の者は簡単に、奥地に行くと告げられただけで、それ以外のことは何も告げられなかった。

他の者は、食糧も健康状況も良好なタイの、すでにすばらしく改善された収容所において、純粋な行政的仕事を行なうために行くのである、と知らされた。

少なくとも、ある部隊はシンガポール駅で休憩していたとき、ビルマ国境近くの高地、それも高さ一八〇〇メートルもある高原地帯で、厖大な収容所を建設して、それを管理しなければならないこと、そして、休養のため、鉄道線路が完成したときには復員のため、それぞれやって来るすべての鉄道労働者を受け入れることになろう、と告げられた。

14 情報の欠如と経験不足 top

情報の欠如は、流言の拡大をもたらした。

そのうちの一つは、「F」および「H」部隊の目的地は、マレーにある赤十字の収容所で、そこには、良好な食事、適当な薬品、そしてある種の娯楽さえある、というものだった。

もちろん、そのようなうまい話を頭から信じる者は、あまりいなかった。

しかし、ほとんどの捕虜たちは、チャンギからの移動を、見通しの明るいものとして考えていた。

だが、その期待は、みごとに裏切られた。

これらの兵士たちが、バンボン、あるいはさらに奥地のカンチャナブリに到着したとき、そこで彼らを待っていたものは、強い衝撃をともなった絶望感だった。

前人未踏のジャングルを、さらに奥地へと、行軍は続けられた。

「F」および「H」部隊の苦境を理解するためには、彼らがチャンギにあって、量も不十分でヨーロッパ人の胃にはなじまない食事のもとに、いままで一年以上も、日本の捕虜の身であったということ、そして彼らの多くは、数ヵ月間、激しい労働を行なったことがなかったということを考えなければならない。

重労働に耐えられない老人や、病人、また回復の見込みのない負傷者らのうち若干の者は、初期の作業隊から免除されていた。

彼らは全体的に、先発隊が鉄道作業の初期の段階で受けたような、ジャングルの試練にたいする大まかな訓練を受けなかった。

また、アタップの仮兵舎の建設、テントの生活、原始的状態では自分自身で面倒をみること、また日本人からは何の援助もないことについての経験に欠けていた。

15 無造作に捨てられた携帯品 top

鉄道当局は、「F」部隊を七〇〇〇人の勢力とすることが指令された。

このとき、チャンギに七〇〇〇人の適格者がいなかったことは、日本人にとって問題ではなかった。

この結果、四月十六日、列車に乗せられてシンガポールを出発し始めた部隊の中には、約一〇〇〇人の不適格なイギリス人捕虜、一〇〇人の病気のオーストラリア人がいた。

大多数の者はまた、たくさんの装具類を携行しようとした。

すなわち、ふくらんだ袋、寝具巻き、手さげカバンや将校用の革カバンさえ、持っていた。

ある者は奥地の療養所へ、ピアノを運搬しようとさえした。

いうまでもなく、彼らの旅行の真の目的が明らかになったとき、これらのものはバンポンで、無造作に捨てられた。

何故なら、しばしば夜間まで、時には一日二五キロにもおよぶ行程で、二九〇キロの奥地にまで連れていくことになった行軍を開始したのは、この鉄道端末地からであったからだ。

16 ジャングルの最も奥地へ top

彼らはまた、日本人からうけた取扱いにたいして、認識不足であった。

というのは、チャンギでは、施設内の捕虜はほとんど日本人と交渉することはなく、作業隊が施設外で作業をしていたときだけ、彼らが受けたある種の取扱いを、うすうす気づくだけだったからである。

行軍中、発熱や病気に見舞われるか、あるいは全く消耗しきったため落後した者は、よろよろでも起きあがり、のろのろ歩く縦隊に再加入するまで、ぶたれるか、蹴られるかした。

奮起させるにはあまりにも弱りきった者は、貨物自動車に乗せられ、部隊に再加入するため、連れてこられた。

もし、重病で移動させることができないならば、後続の部隊と一緒になって行軍をさせるため、近くの収容所に残置された。

状況を最悪にしたのは、「F」部隊がジャングル経路のうちで、もっとも遠く離れた場所へ割り当てられたことだった。

行軍の最初の区間で、彼らは、すでに建設され、休養のための諸設備が整っていた収容所で、若干の休養期間をもった。

しかし、やがて彼らの旅行は、タイで以前に泊めてくれたすべての収容所を通り過ぎた。

したがって、まだ動きまわることのできる者は、迫りくる雨をしのぐ竹の小屋をつくるため、不慣れな労働をしなければならなかった。

一方、戦友たちは、栄養失調と病気のため意気消沈し、つぎつぎと死亡し始めた。

よろよろして、高熱のため気が狂ってしまった者に、生命の危険を警告しても、効果はなかった。

しかも適当な食糧がなく、彼らの抵抗力はすでに、一四ヵ月の捕虜生活によって、低下していた。

彼らは高熱や赤痢で、バタバタと死んだ。すべてこれらは、鉄道作業が始まる以前のことであった。

17 疲労しきって最困難地区へ top

「H」部隊は、三二七〇人で進展の遅れている鉄道経路の中間地区で作業せよとの鉄道隊の要求に応じて、一九四三年五月末、その活動を開始した。

「F」部隊に用いられたと同じような甘言が、その募集にあたって使われた。

そして、「F」部隊と同様に、「H」部隊もまた、高い比率の不適格者を含んでいた。

「H」部隊は五月五日、列車でシンガポールを出発し、五日後、ジャングルの行軍を始めた。その月の半ばまでに、最初の分遣隊は、目的地に到着しつつあった。

そのときの捕虜の状態は、疲労の頂点に達し、びっこを引き、よろめき、まるで酔っ払いのようにヨタヨタしていた。

「H」部隊の接近経路が「F」部隊より短かったとしても、鉄道地帯の作業は非常にきびしいものだった。というのは、この部隊が作業することになったトンチャンとヒントクの間の二〇キロの区間は、困難なことで注目されていたからである。

|

泰緬鉄道建設工事のために沿線に多くの収容所が造られた。最初の捕虜はタイ側の入口に近いチュンカイが収容所で、

この頃は待遇もほどほどであったが、後から来た捕虜は奥地の収容所となり、待遇が悪くなっていった。

|

18 捕虜部隊、奥地へ展開 top

最後のシンガポールの諸隊が、鉄道収容所への行軍を始めていた間、現存の労働部隊はまた、つぎの段階のため再編成されつつあった。

基地収容所は患者数の増大のため、そのままであった。一方、労働適任者は新しい地域へ移動した。

「第二分所」の司令部は、比較的快適な土地であったチュンカイから二〇六キロのタカヌムヘ変更された。

ここはジャングル地帯の奥深くだが、珍しくよく開発された地域にあった。

というのは、そのそばにタイの町があり、この町は一種の集散地としての役割りを果たし、またアスファルト道路で結ばれていた近くのタングステン鉱山のため、管理中枢の役割りも果たしていたからだ。

「第四分所」の司令部はタルサヘ移動した。

タルサは固有のジャングル地帯の入口であり、さらに北方へ移動する途中の、一種の中間宿泊所となった。

そして、「第四分所」の担当地域は、タルサから北方にあるリンチンのオランダ人収容所まで、鉄道経路の範囲をおおっていた。

タルサとリンチンの間の地域は、特に険しい山岳地帯でおおわれ、そこでは線路を敷くために、山腹に爆薬が仕掛けられて石灰岩の岩棚が作られ、また明らかにもろい木橋が、高さ二一〇メートルの崖の上にかけられた。 |

ジャングルの中のタルサ収容所

|

この地域のうちで、一〇キロにわたる鉄道線路は、当てずっぽうで爆破された一連の切通しを通り抜け、険しい傾斜の築堤の上を、丘に高く、くさびのように打ちこまれた溝橋を横切らなければならないものだった。

しかし、「F」部隊がコンクタとスリー・パゴダ峠にあるビルマ国境との間に、一連の臨時の野営基地を設定した地域に到着するためには、すべての「第四分所」の諸収容所、およびそれを越えた「第二分所」の諸収容所を通り抜けなければならなかった。

これらの収容所は、全鉄道地帯でもっとも高い死亡率をもつという悪評があった。

ビルマとの国境を越えて、「第三分所」、「第五分所」は今や、タンビュザヤトと、さらにタイの国境との間一一三キロにわたる、はるか遠く離れた経路に沿って配置された。

鉄道は今や、両端末で運転を開始しつつあり、列車は内部まで若干の距離を走りつつあった。

この列車はジャワやマレーから送られた旧式の機関車で牽引(けんいん)され、石炭のかわりに日本が考案した薪(まき)燃料がもちいられた。

top

**************************************** |