|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

8 救出作戦

連合軍の大攻勢で日本はついに降伏し、捕虜たちは救出されることになる。

が、その救出は決して簡単なものではなかった。

1 捕虜の囲い込み top

一九四五年(昭和二十年)になってから、爆弾のほかに、他の要素が捕虜たちに、不安の種をまいた。

食糧はますます少なくなり、日本当局はしだいに、強情になってきた。

日本帝国の各地における決定的な敗北の報道も、日本人の激しい気質からみて、大量の戦争捕虜にたいして、何らかの改善をもたらすようになるとは、ほとんど思われなかった。しかし、捕虜たちが関心をもったのは、この増大した短気さだけではなかった。

彼らを悩ましたものは、自分たちが全く解放されないかもしれないということだけではなく、もしも東南アジアの日本軍が全面的敗北、または撤退するようなことになれば、日本人によって虐殺されるかもしれない、という恐れであった。 |

アッサム(インド東北端地方)から日本軍を掃討してインパール北方の川を渡る連合軍戦車

|

一九四四年(昭和十九年)の末近くになって、当局はすべての収容所にたいし、捕虜を確実に閉じ込めておくよう、命令を受けたことが明らかになった。

捕虜たちは逃亡して捕えられれば死の運命が待っていたし、収容所は、もっとも近い連合軍の聖域からあまりにも遠く離れていた。

捕虜たちは今や、収容所のまわりに深い壕を掘り、外側の地域が見えなくなるような高い堤防を築かなければならなかった。

そして、もう一つの予防策として、有刺鉄線と竹で一連の塀が構築された。

また監視所が建てられ、収容所の全周が監視できるように配置された。

もちろん、これはただ、逃亡にたいする付加的な予防策であり、あるいは村人との不正な交易を防止するためのものだった。

しかしまた、連合軍がタイに上陸した場合に、最善の場合でも不必要な足手まといとなり、最悪の場合には脅威となりうる捕虜たちを、容易に抹殺するため考案された可能性があった。

|

降伏した日本兵を調査する第26インド師団の兵士

|

2 避けられぬ日本の敗北 top

日本は一月になって、すべての将校をその部下と切り離し、カンチャナブリの最大の収容所に移動させた。

ただし、軍医将校の一部は除かれ、彼らは兵士とともに残った。

この決定はおそらく、当局がそれまで無視してきたジュネーブ協定に、遅ればせながら従おうとした結果であろうが、同時にそれは、捕虜たちが反抗の気配を示したときに備え、その団結を最小限におさえようとの配慮から出たものとも解釈できる。

多くの捕虜が後になって、他のいかなる時期よりも、この最後の数ヵ月間ほど、危機を感じたことはなかった、と告白したとしても驚くにはあたらないだろう。

日本の最終的な敗北は、今や避けられないものだった。

だが日本の陸軍は絶望的であるにもかかわらず、死ぬまで戦う覚悟だった。

一九四五年初期までに、日本のビルマ方面軍の状況は絶望的なものとなった。

前年の半ばごろ、ビルマの第15軍はインパール作戦で、事実上壊滅され、五万三〇〇〇人以上を失った。

一方、ビルマ方面軍の主力は一九四五年三月、とり返しのつかないまでに、マンダレー平地に閉じ込められ、その二ヵ月後、ラングーンが陥落した。

これらの大敗北にもかかわらず、捕虜となった者は比較的少なかった。

また、負傷していなかった捕虜は、より少なかった。これらの大逆境にもかかわらず、日本は明らかに、東南アジアで戦うことを計画していた。

捕虜たちのうけた印象は、日本の警備兵のとぎすまされた銃剣や射撃演習のようなものだった。

3 日本軍の防御陣地を構築 top

五〇〇人からなる捕虜の一隊が一九四五年六月、スリー・パゴダ峠の南方数キロに防御陣地を構築するため、鉄道線路地帯へ派遣された。

作業はきわめて骨の折れるもので、捕虜たちはかっての「突貫作業」のときのように、熱病的な性急さでかり立てられ、作業の終りごろになると、二四時間交替がとられた。

同じ七月に、将校の収容所が再び移動することになった、と報道された。

今度は、鉄道地帯から全く離れ、バンコクの北東約一一〇キロ、山岳地帯のふもとにある小さな町ナコンナヨクであった。

ここで将校たちに課せられた仕事は、日本の防御線の真っただ中に新しい収容所を建設することのようだった。

この日本の防御線は約三万人によって保持されているといわれた。

これはタイ防衛のため、日本の最終陣地であるように思われた。

そして連合軍の爆撃機が日ましに多くなれば、ナコンナヨクは捕虜の収容所として、健全な地域となることはあり得なかった。

捕虜の先遣隊が七月末、ナコンナヨクに移動し、主力部隊は翌月、四〇〇人の隊となって、五日間隔で移動し始めた。

この移動はまことにみじめなものであり、そしてまたお粗末な収容所は、先に到着した隊によって、未開のジャングルを切り開いて建てられた。

収容所は主要道路から数キロも離れていて、そこに連接する道路を建設しなければならなかったし、収容所の補給品はこの道路を毎日運搬しなければならなかった。

多くの将校は裸足で一日に五回も往復し、四五キロ以上の荷物を運搬した。

その他の収容所のいくつかも同じように移動した。鉄道地帯の部隊のいくつかも、日本の防御陣地の作業を行なうため、南方そして東方へ向けて鉄道地帯を離れた。

タムアンの部隊は五月、バンコクの反対側、約一八〇キロ先のプラチャイに向けて出発した。

プラチャイで、彼らは猛訓練中のある大隊のそばに露営し、防御陣地の構築作業を行なった。

4 捕虜抹殺の危機 top

プラチャイでも、朝鮮人の警備兵が収容所の軍医の一人に、日本人は捕虜を全員殺す計画をたてた、と漏らしたことがあった。

ナコンナヨクやカンチャナブリのように、まだ大勢の将校がいた所では、日本人によって受けた損害や不運のニュースが、ひっきりなしに伝えられた。そして収容所での動揺と緊張は増大した。

現地人の状況も日本軍にとって、不利な方向に転回し始めたようだった。

何故なら、現地住民のグループやゲリラ部隊が、孤立した見張所や兵士個人を攻撃し始めたからである。

さらに朝鮮人の警備兵は、いつも上官からいまいましい取扱いを受けていたが、しだいに手に負えないものとなりはじめた。

今や状況は誰にも、日本は傷ついた野獣のように打倒され、しかも歴史の復讐をやり遂げるかもしれないと思われた。

しかもこの復讐は、日本が撃破する機会を失ったヨーロッパの列強にたいしてではなく、日本がまだ運命を支配し、一人の厄介者と同様に、新たな危険性をおびた数千人の「不名誉」な白人の捕虜にたいしてであった。

このことは明らかに、日本がとろうとして準備した行動であった。

サイゴンにある寺内元帥の南方軍総司令部には、もし東南アジアの地域が本格的な侵入を受けたならば、捕虜全員を虐殺する計画が、すでにできあがっていた。

マウントバッテン提督は九月の初めに、侵入を始める予定であった。

その攻撃は、捕虜たちが集結している所に近い日本の拠点、および部隊集結地にたいし、まず爆撃を行なうというものであった。

事態は無情にも、これらのあわれな男たちにたいして、クライマックスに移動しつつあった。

「死の鉄道」を生き抜いてきた男たちは、彼らの友人たちによって爆撃されるか、あるいは彼らの捕獲者、つまり日本人によって虐殺されるか、のいずれかであった。 |

南方軍総司令官

寺内寿一元帥(当時大将)

|

5 終戦と捕虜の解放宣言 top

しかし、事態は一変した。

各収容所の捕虜の上級将校は一九四五年八月十六日、日本当局から戦争は終り、捕虜たちは今や自由の身になった、と知らされた。

その時、タイの捕虜たちは、大きな驚きと救われたという感情が交錯した。

日本人の司令官は、捕虜全員に、次のように声明した。

「大日本帝国の天皇陛下におかせられましては、戦いをやめる御聖断を下された。

諸君はやがて母国へ帰ることになろう。我々は諸君が帰還するまで、諸君の安全について責任をもつであろう。

諸君は母国の国歌を歌い、国旗を掲げることができる」

だが、真に解放された兵士は一人も見あたらなかった。

東南アジアの日本軍当局による、この顕著な方向転換は、帝国の内閣によってとられた決定を反映したものであり、また一部には、南方諸地域の軍事情勢の悪化および、内地における荒廃と苦難にもとずくものであった。

この時までに、日本本土は、占領していた海外領土から完全に孤立しており、また、食糧およびその他の必需品も重大な不足状態にあった。

一方、商船隊は事実上、ないのと同じであり、帝国海軍は一隻の主力艦さえなかった。

6 なお戦う日本軍 top

|

ルイス・マウントバッテン卿とスチルウエル

|

沖縄で破壊された日本の要塞と戦死者を検分しているアメリカ部隊

|

だが、厖大で効果的な地上軍はなお、日本本土および東南アジアに残っていた。そして彼らは敗北したにもかかわらず、その士気は依然として高かった。

マウントバッテンの計画した侵入が行なわれれば、その侵入は硫黄島や沖繩の死に物狂いの戦闘で見られたように、圧倒的優勢をまともに受けた熱狂的勇敢な抵抗に直面させられることになったであろう。

硫黄島では、二万一〇〇〇人の部隊のうち、生きて捕虜となった者は、わずか二一六人だけだった。

沖繩の激しい戦闘の最初の七〇日間に、捕えられた捕虜は一日平均四人以下であった。 |

沖縄作戦の序曲:ロケット攻撃を受ける近辺の島

|

アメリカは宣伝作戦で、沖繩守備隊に降伏するように仕向けたチラシ八〇〇万枚を投下したにもかかわらず、八万の沖繩守備隊のうち、七万二五〇〇人が降伏より死を選んだのである。

7 原爆の投下とソ連の参戦 top

|

長崎でガレキの道を歩く生存者、二発目の原爆がこの町に落とされた

|

南方軍総司令官の寺内(元帥陸軍大将伯爵寺内寿一)が一九四五年(昭和二十年)八月の下旬タイの防衛を再建し、かつ強化しつづけたことは、盲目的決定にもとづくものであった。

そのとき、三つの大鉄槌が下された。

第一は、八月六日広島に投下された原爆である。

第二は、八月八日ソ連が日本に宣戦を布告したこと。

第三は、八月九日、二発目の原爆が長崎に投下されたことである。 |

ソ連の参戦は日本にとって、基本的に重大な意味をもつものであった。何故なら、ソ連は伝統的な敵であり、その日本本土への侵入は、日本の天皇制の崩壊にならざるを得ない結果となるからだった。

一方、原爆は全く次元の違うものであった。

| 原爆は日本の全面的抹殺という恐怖を起こしただけではなく、たぶんもっと重要なことは、原爆がいままでの指導原理となっていたものとは全く種類の異なる要素を戦争に導入したということである。 |

|

広島の廃墟:ここから約1.6キロの所に原爆が落とされた

|

つまり死ぬまで抵抗するという軍人の名誉義務は、状況にあわないものとなったということである。

この神の武器は日本人が「一〇〇〇個の太陽よりも明るく輝く」といったように、物質的敵対者ではなく、恐怖それ自身の代理人をあらわすものであった。 この力に降参することは不名誉を意味することにはならなくなった。 |

しかしながら長崎の原爆の後でさえ、陸軍エリートの将校寺内寿一はなお戦い抜く決心を変えなかった。

そこで皇室自身の訪問となり、陸軍少将閑院宮(へいいんのみや)春仁(はるひと)殿下が御名代として、寺内元帥にたいし、今まさに起こらんとする降伏について、彼の役割りを果たすよう説得することが必要となった。

生き抜いてきた多くの鉄道捕虜の生命が確保されたのは、このような手段によったものであり、またこのようなきわどさを経たものであった。

8 タイの捕虜救出計画 top

降伏に続いて、今やその苦境が明らかになったタイの戦争捕虜たちにたいして、救援作戦が迅速に組織された。

日本人による捕虜取扱いの痛ましい記事は、さきに日本へ送られる途中、魚雷攻撃を受けた船舶の生き残りの者によって、語られてきた。一方、情報は「Eグループ」からも集められていた。

この組織は一九四四年の初頭に編成され、その機能はその他の仕事とともに、捕虜収容所の位置に関する情報を得ることだった。

このことはその年の末、爆撃部隊がその爆撃範囲を、タイの奥地へ拡大してから、特に重要なものとなった。

マウントパッテン提督は一九四五年二月、「連合軍捕虜および抑留者の救出」(RAPWI)について、確実な計画作業を開始するよう指令し、この目的のため、東南アジア連合地上軍の中に、統制幕僚が設けられた。

この幕僚に、赤十字の調整委員および、オーストラリア、インドのそれぞれの捕虜の受入班が参加した。

この早期の計画にもかかわらず、困ったことは、このRAPWI組織が予想外に早く、捕虜の最終的処理問題に直面したことであった。

何故なら、彼らは作戦が進展するにつれて、もっと長い期間にわたって、捕虜および抑留者を逐次、救出することになるだろうとの仮定のもとに行動していたからである。

ところが、日本の降伏によって、彼らの直面した仕事は、広範囲にわたる収容所から、同時にすべての捕虜を救出することであった。

最初の東南アジア戦域には、約七万人の捕虜がおり、さらに、ジャワには三万五〇〇〇人がいると見積られ、そして、わかっただけでも二二五以上の収容所に分散されていた。

問題全体ははかり知れないほどの緊急さを要していた。というのは、多くの捕虜たちは今なお、飢えのため苦しみ、死の間際にあり、日本の降伏によって与えられた偽りの自由さえも無視されていることが知られていたからである。

こうして、RAPWI組織が最初に手がけたことは、戦争捕虜との接触をとり、彼らに食糧や医薬品を提供し、そしてその後に、タイのすべての捕虜を、ラングーンの集合センターへ輸送し、そこから本国へ送還することであった。

9 二段階の救出作戦 top

救出作戦自体は、二つの段階をとって行なわれた。

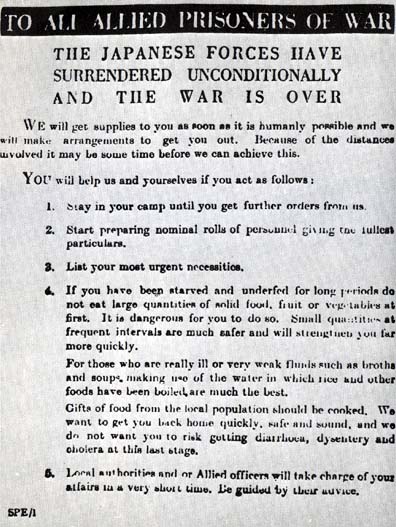

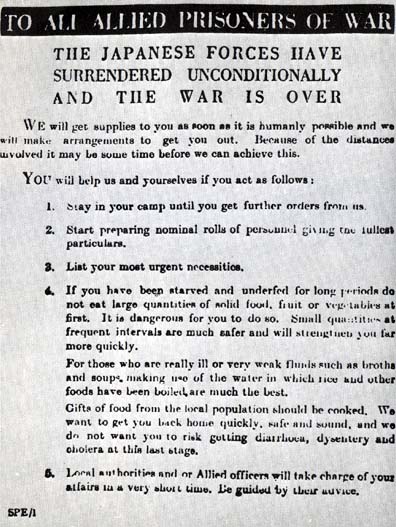

第一の段階は“鳥かご作戦”として知られ、空からすべての収容所ヘチラシを落として、日本の警備兵、捕虜、現地人にたいし、日本が降伏したことを知らせ、ついで一時間後に、洪水のように第二のチラシを落とし、捕虜たちにたいし、食糧および衛生補給品を投下できるように、現在の収容所にとどまることを指示した。

第二段階の“マスティフ作戦”(マスティフは英国種の猛犬)は衛生補給品、および食糧の投下を含み、そして赤十字の救出チームがわかっている収容所へ落下傘で降下することであった。

同時に、「Eグループ」および「一三六部隊」として知られる地下活動部隊の将校が両者とも、秘密に行動して、収容所に到着するようにすることであった。

両部隊は捕虜たちの要求を満かすように、今後の補給品の投下について調整した。

しかしながら、ラングーンでの日本の代表による隆伏文書の仮調印がやむを得ず遅れたことは、“鳥かご”および“マスティフ”作戦が公式には、降伏式が終わるまで、発足できないことを意味した。

しかし、一度作戦が開始されると、タイの捕虜にたいして、迅速な救援活動が行なわれた。

タイの捕虜たちは少なくとも、マレー、ジャワ、その他の地域の仲間よりも、有利な点をもっていた。

つまり、タイは日本によって直接統治されていない地域であり、今や連合軍に多大な好意をもつ政府によって統治され、しかもラングーンのイギリス基地にもっとも近い所であった。 |

鳥籠作戦:連合軍捕虜に日本の無条件降伏を知らせるビラ

|

10 各収容所での日本の降伏声明 top

プラチャイの収容所では、戦争捕虜たちにたいして、差し迫った虐殺のうわさがさかんであったときに、日本降伏のニュースがもたらされた。

そしてそれは、最上の制服を着て全装備をつけた日本軍部隊の分列行進によって知らされた。

少しは目だったことだが、これらの戦闘部隊は少しも不規律の徴候も示さず、帝国の決定に従った。

もっとも、日本人の指揮官が捕虜の指揮官、つまり上級の軍医将校に、捕虜たちが自由となったニュースを手渡した時、彼は特に、日本の戦闘部隊が移動し去るまで、祝典を延期することを要請した。

ナコンナヨクの将校収容所では、降伏の声明はもっと間接的な方法で伝えられた。

日本の指揮官のある大尉は野蛮な将校として有名だが、八月十五日はバンコクへ旅行中であった。 |

1945年9月13日、ラングーンで降伏文書に調印する日本軍

天皇の終戦のお言葉は8月15日、重光外相とマッカーサーの戦艦ミズーリーでの降伏文書署名は9月2日

|

そこで、彼は明らかに、降伏の指令を受け取り、収容所へ帰る途中変身し、彼が公式のニュースを捕虜に伝える以前に、捕虜にたいする自分の立場を改善しておこうと意図した。

八月十六日、諸制限の解除が急に行なわれた。

翌日、彼は捕虜たちに数千枚の手紙を渡した。

それは長い間、渡されずにいたものであった。

この大尉の収容所長が、戦争が終ったことと、収容所の責任は、捕虜たち自身がもつものであることを最終的に認める前に、八月十七日、多くの赤十字の小荷物が捕虜たちに与えられた。

カンチャナブリでは、まだ多くの将校がとどまっており、近くナコンナヨクヘの旅をするものと待機していた。

ところが降伏の声明が八月十六日、突然もたらされた。

もっともこの場合には、収容所が重要なタイの町に近かったので、現地人の間のうわさによって知らされたものであった。

11 多数の捕虜の解放 top

多くの場合、捕虜たちが「一三六部隊」「Eグループ」およびアメリカの戦略事務局からの同様な任務をもつ部隊と接触するまで、そう長い時間を要しなかった。

そして数日後に、大部分の者は三年半にわたる捕虜生活を後にして、母国への帰還の旅の第一歩をふみ出した。

サイゴン地区では、全部で四九九〇人の捕虜が救出された。彼らはサイゴンから、日本へ連れていかれる寸前だった。

一方、二万九〇〇〇人がタイの一一ヵ所の収容所で、各救出班によって救出された。また、シンガポールで解放された三万六〇〇〇人の捕虜の中には、「F」および「H」部隊の約六〇〇〇人がいた。 |

帰国するオーストラリア人捕虜

|

そしてもと鉄道捕虜であった数千人の者が九月初め、日本本土の労働収容所で救出された。

泰緬鉄道で働いた六万一〇〇〇人の連合軍労働部隊のうち、一万二三九九人が試練のため生き残れなかった。

一九五六年(昭和三十一年)の末まで、イギリスの戦没者調査委員会の特別記録部隊はまだ、「死の鉄道」に沿って、新たな墓地を発見しつづけた。

12 厖大な現地人犠性者の数 top

もっとも悲劇的であったことは、日本人が大量に雇った現地人の苦力についての死亡統計であった。

見積られたところによれば、二五万人(日本側の資料では七万人)の現地労働者が鉄道作業のため、強制労働を余儀なくされた。

そしてこのうち、たった三万人だけが発見され、日本降伏後それぞれの本国へ送還された。

ビルマ、タイから徴用された人々の多くは、戦争が終結する前に、自らの努力でそれぞれの本国にたどり着く機会はあったが、しかしその途中で、多くの者が死んでしまったようである。

死亡者は九万人以上であったかも知れない。

これらの数値は、まことに身の毛もよだつようなものであった。

しかし、多くの青年たちの死亡は、戦争によって荒廃したそれぞれの国にとって、かなりの社会問題でもあった。

たとえば、マレーは鉄道作業のため、六万人のタミル人(インド南部に住む民族)の苦力を提供した。

それはインド人の人口の一〇分の一にあたるものであった。

多民族で構成されているマレーには、インド人社会の集団があるが、一九四七年(昭和二十二年)の人口統計では、著しい人口の低下を示した。

またこの人口統計により全タミル人の七〇パーセントが婦人でしめられていることがわかる。

イギリス政府は一五〇万ドルの補助金を割当て、数千人の未亡人、孤児の苦痛と苦難を軽減する措置をとった。

戦争においては、いつものことだが、罪のない人や援助のない人たちが一番の受難者になるのである。

13 生残るために top

この有名な鉄道を建設する間、日本人の指揮を評価しかつ説明するにあたって、まず第一にビルマ、タイにおける数千人の死と、ナチスによるヨーロッパでの大量殺害、また日本の太平洋地域のいくつかの場所でおこった全滅同様の大量殺害との間にある大きな違いを認識しなければならない。

これら後者の不幸な者たちは、特殊な政策の犠牲者として殺され、この問題にたいして、彼らは選択の余地がなかったし、運命から逃れることも不可能であった。

一方、鉄道の死者は基本的に、鉄道を建設し、しかもなるべく速やかに完遂しようとする中央の目的によるものであった。

バンポンやタンビュザヤトに送られた捕虜たちにとって、死は避けられないものではなかった。

しかも各人は生命を守るために、たえずみずからの生命と戦っていた。

こうして、ただ生きようとすることの緊張は、収容所の最高の安全さを除いて、すべてにおいて、ほとんど耐えられないほど重荷であった。

注目すべきことは、最後まで精神的な病気にかかった者はほとんどなかったし、ジャングル収容所の最悪状態から逃れるため、みずからを傷つけるような、やけくその手段に訴えた捕虜もなかった、ということだった。

しかしながら同時に確実であったことは、死者の多くは致命的病気のためではなく、彼らが生きようとする意思を失ったためであったことである。

14 抵抗は団結して top

生残るための重要な一要素は、部隊組織および規律のわく組であった。

それは、日本人が加えた最悪の衝撃にたいし、うまく抵抗することを可能にした。

このことは、生残るための闘争は決して、純粋に個人的なものではなく、一定の範囲内で、各人は他人のよき存在のために働いていたことを意味するものだった。

このような組織内でのきびしい衛生手段は、全体の健康のためにほどこされるものであり、若干の者、特に赤痢患者にたいしては苦痛を増大させた。

捕虜になる前の部隊組織を保持しつづけた捕虜部隊は、連隊や諸隊の外来の混成でできた捕虜部隊より、はるかにうまくやっていけた。

だが、混成捕虜部隊は最初から団結していなかった。

したがって、その社会的、軍事的枠組は未発達のものであった。

彼らをおびやかした最大の心理的危険にたいして、敢然と戦わせたものは、社会的団結であった。

これは投獄は過去との完全な断絶であり、また将来の生命とも全く関係がない、という決意であった。

15 ラジオのニュースに勇気づけられて top

捕虜たちを絶望状態から救うことは、二つのものによって、大いに助けられた。それはラジオと娯楽活動であった。

もっとも近い連合軍部隊と数百キロも離れた遠隔の地域では、信頼できるニュースを得ることは不可能なことであった。

そして戦争の主要事項について、あまりはっきりしない概要だけを、日本の宣伝新聞の行間から読みとり、わずかに推測することができた。

たとえ戦争状態の「きびしい」ニュースにたいしても、また「真実」の情報にたいしても、すべて秘密裡に操作されたラジオに依存しなければならなかった。ある一人の捕虜はのちに、次のように述べた。

「東南アジアの戦争捕虜として、束縛の数年間を生き抜いた者は、ニュースを提供する仕事に献身した若干の人に負うところがあり、それにたいする感謝という借金は、決して弁済することはできないだろう。

日本人は、ラジオは受信機であるとともに送信機であり、したがって、収容所にとって致命的となりうる、と考える傾向があった。

少なくとも、そのように主張する頏向があった。

しかしながら、“カナリア”――捕虜たちは、ラジオをこう呼んだ――は常に、鉄道地帯の一部で、あるいはそのほかの地で歌いつづけた。

そして、長い抑留期間、他の何物よりも士気高揚のために多くの貢献をした。

ラジオのもちこみはきわめて危険であったけれども、捕虜たちは日本の若干の警備が理解や知識を欠いていたので、大いに助かった。

ある収容所では、収容所長の分どり品であるラジオつき電蓄が、捕虜のラジオの予備とするため、その部品を盗まれた。

また一方では、自動車のバッテリーが仮兵舎の中に持ち込まれ、ラジオの部品として用いられた。

ラジオの部品は一つの収容所から他の収容所へ、担架で運ばれる患者の足の包帯の中に入れられて送られた。

ある場合には、ラジオは収容所の指揮官の行李の中に隠された。

日本の降伏後、ナコンナヨクの将校が日本の収容所長に要求した第一のものは、所長が鉄道建設中にいばり散らしていた収容所で活動していたラジオの新しい電池の補給であった。

ラジオを通じて、収容所に漏れてきたニュースは、疲れ切った兵士を墓場のかげから連れもどすため、長期の骨の折れる仕事をしている軍医たちにとって、唯一の手助けであることがしばしばであった。

多大の努力と危険が含まれていたけれども、世界全体と接触するために、ラジオの利益ははかり知れないものがあった。

16 収容所の管弦楽団 top

娯楽施設もまた、同じような機能を果たした。すなわち、捕虜たちにうるおいのある市民生活を思いおこさせた。

もちろん「突貫作業」期間は、娯楽はぜいたくなものだった。仕事と睡眠以外に自由時間はなかった。

しかしこの激しい活動の段階は比較的短く、その後長い期間、兵士たちはただ、制限された範囲の仕事をすればよかったし、苦境について考える多くの時間があった。

この長い時間を満たすために、すべての活動様式が組織化され、今まで保存されていたページの折れた若干の古本が集められ、それは収容所内でまわし読みされた。 |

チュンカイ劇場での音楽会

|

捕虜たちは自分たちの市民としての職業について話し合った。またある者は志願により、“ジャングル大学”のもとで、すべての種類の教育課程が整備された。

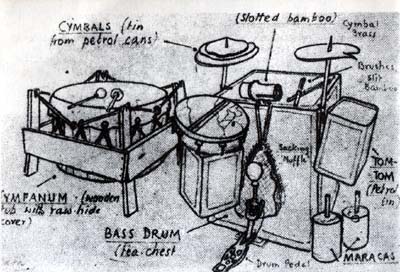

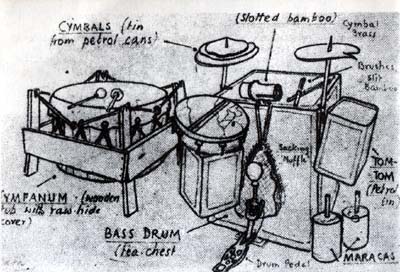

また、音楽隊と劇団が編成された。

そして、ジャングルの原材料と、各人がまだ持っていた数少ない持物を利用して、組立て劇場と衣装類を作り出し、改善工夫のすばらしい業績を示した。

夕方には歌謡大会が、多くの収容所でひらかれた。

特にチュンカイの基地収容所では、管弦楽団さえもち、それを誇りとしていた。

この管弦楽団は、騎兵隊のラッパから、古い荷箱から作られたダブルペースまで、すべていろいろな道具からむしり取ったものからできていた。

収容所病院の軍医がもっとも粗末な道具で、驚異的な仕事を行なったように、彼らの仲間のうちの技能のある音楽家はほとんど、お金を払ってもいいほどの最高級の音楽会を催し、夕方から就寝までの時間を満たした。 |

チュンカイ収容所管弦楽団の打楽器一式

|

もし、それがなければ、捕虜たちはうす暗い仮兵舎の中で、ただじっと考えにふけっていたかもしれなかった。

日本人は、捕虜にとって精神の安定と士気を保持するのに効果あるものとして、この娯楽活動を許可しただけでなく、奨励さえした。

17 死は最終的な勝利なり top

この有名な「死の鉄道」について、最後に問われるべき疑問は、もし日本が戦争の法規および慣例に関する一九〇七年(明治四十年)のパーク条約に、自由意思をもって調印し、捕虜の待遇に関するジュネーブ条約の、さらに詳細な諸条項を守ると同意したならば、鉄道で働いた捕虜は、なぜあのような苛酷な待遇をしいられなければならなかったのか、ということである。

その基本的説明は、日本軍の軍事哲学の中にある。それは、“死というものを、勝利にかわる唯一のものとする考え方”にもとづくものであった。

このような慣習的信念は、日本社会にとっても、広く受入れられていた。

何故なら、兵士が戦闘部隊に参加するため、自分の家を出る時、しばしば葬式にも似たような家族の儀式が行なわれた。

この儀式では、一ふさの髪あるいは一片の指の爪が出征兵士の親戚によって保存された。

その瞬間からその男は、彼の親戚に関するかぎり死んだのであり、征服者としてのみ帰ることができるのである。

一九四一年(昭和十六年)一月、日本の陸軍省から出された戦陣訓には、「各人は割り当てられた任務を遂行できないならば、死ななければならない」と明瞭に述べられていた。

全太平洋戦域において、数十万の日本人が文字通り、この命令を遂行した。

捕えられた比較的少数の日本人捕虜でさえ、多くの者はその氏名を、東京へ通知することを拒否し、一九四五年の全面降伏後、不名誉を避けるため、家族のもとへ帰ることを承知しなかった。

確かに、この解決方式は日本軍部に関するかぎり、関連の国際条約を無視した。

日本の軍事哲学が捕虜となる可能性を拒否した時には、この国際協定の基礎にある相互主義、および互恵の原則が奪われることになったからである。

事実が示すように、日本によって捕えられた連合軍捕虜は一〇万三〇〇〇人であったのにたいして、連合軍の手におちた日本人捕虜は一九四四年十月までに、わずか六四〇〇人に過ぎなかった。

さらに、このような降伏にたいする一般的態度は、日本の軍事当局が捕虜にたいして、その生命は価値あるものである、と認めることを妨げた。

国際問題あるいは国際条約について何らかの知識をもっている人でさえ、ハーグ条約にたいする日本の調印は、日本政府を拘束するものであるとしても、日本軍を拘束するものではない、という見解をもった。

これらの環境において、鉄道捕虜の諸要求にたいする考慮が不足していたことは、鉄道建設を避けられないものとした。

18 はびこる野蛮行為 top

この日本の解決方式が、捕虜の生命はいやしむべきものである、としたとしても、捕虜たちを最悪の苦悩に追い込んだのは、他にも原因があった。

パーク条約には、一般に戦争捕虜は捕虜を捕えた側と同じような待遇を受け、同一の生活条件を享受すべきもの、と述べられている。

もしも日本がこの条約の諸条項に従ったとしても――実際には従わなかったが――この条項だけは必ず、捕虜取扱いに際して適用されなければならないものであった。

しかし、処罰や規律維持の方法は、野蛮さにおいて中世的であったし、衛生組織はほとんどあったとはいえなかったし、一般的生活条件はいかなる他の軍隊でも、全く受入れることのできなかったものであった。

日本の将校を含めて、日本兵が殴ることは普通のことであった。

また、拷問は命令の一部として受入れられていた。

降伏の後でさえ、タイの日本軍部隊がインド第7師団の命令下で作業を行なっていた時、あるイギリスの旅団長――彼自身も人使いの荒い人だった――は、日本の下級将校が命令された仕事を遂行しなかったかどで、上官の中将から、「肉体的拷問」をともなう1ヵ月間の監禁を言い渡されたと聞かされて、衝撃を受けた。

このように、同じような野蛮な行為が相変らず、鉄道作業を行なう男たちに加えられた。

19 健康は意思に従う top

クワエにいたある捕虜に言わせると、日本の増援隊はビルマ戦線に向って、未完成の鉄道線路沿いに、実に疲れきった足どりで進んでいた。

捕虜と変わらぬほどに激しくこきつかわれていたからだ。

また、いくつかの報告によると、味方の負傷者にたいする日本人の取扱いは驚くばかりであり、身の毛もよだつような状態で、何らの手当もなく放置された。

若干の捕虜は、普通の民間人より苦しめられることは慣れていたにもかかわらず、同胞に無視された日本人の負傷者に、食糧や水を与えようとさえした。

ある重傷の日本人将校は、ビルマからの後送の九八日間に、自分の努力による以外に、ある種の栄養物を受領したのは、この時が初めてであった、と告白した。

日本人は一般的に病気を恥とみなし、このことは病気にならないようにするのに役立つとの信念のもとに、病人を虐待する傾向があった。タイの戦争捕虜収容所の司令官中村大佐は簡潔に、この態度を説明した。

くだけだ言葉で言うならば、「健康は意思に従う。……健康を害したために自分に課せられた責任を遂行できない者は、もっとも恥すべき死者と見なされる」と。

しかし、日本の軍事組織が鉄道労働者の苦痛にたいして、唯一の責任をもつわけではない。

何故ならその上に、衰弱させるような気候、および病気の万延するジャングルと闘わなければならなかったからである。

|

泰緬鉄道建設の犠牲者のためにタマルカンで行われた追悼式

|

20 残酷と無用の記念碑 top

全般に、太平洋戦争によってつくられたいろいろな環境の独特な複合によって、数千人の戦争捕虜たちは一団となって、人間の生命を尊重し、高い物質的生活水準を価値あるものとする文明から、放り出されてしまった。

そして彼らは、個人の権利の犠牲において人間的義務を強調し、物質要素を越えて精神の勝利を賞賛する国民の統制下におかれた。

最終的に、西洋文明は勝利を得た。

しかし南方軍の日本人が泰緬鉄道を建設し、物質的問題を越えて意思の勝利を示す以前には、西洋文明はまだ勝者ではなかった。

今や、泰緬鉄道は大部分、とり壊され、ジャングルは急速に、鉄道のため奪われた土地を取り返しつつあり、両端末のわずかの部分で、運転を行なっているだけである。

泰緬鉄道建設の物語は、軍事制度という化物が厖大な数の人命を犠牲にして、不可能を可能にした事実として、歴史に残っている。

この鉄道はまた、無用にたいする最高の記念碑としても役立つだろう。

すなわち、この無用な鉄道一マイル(1.6km)を建設するのに、およそ三九三人の人命が犠牲となり、そのうち四七人は公式の戦争捕虜で、三四六人は日本人の友人であるアジア人であった。

top

**************************************** |