|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

3 魔の捕虜収容所

一九四二年(昭和十七年)の十一月末までに、ビルマ基地の労働部隊は、鉄道建設の準備を完了した。

日本側の司令部は、バーレイ准将の捕虜管理部と一緒に、タンビュザヤトにあった。

そこには、荒れ果てた収容所病院があって、数百人の患者を収容していた。

1 鉄道地帯に捕虜部隊を集結 top

最初の「A」部隊はいまや、イギリス大隊(スマトラ)の五〇〇人と同様に、ジャワ、スマトラからのオランダ人、およびジャワからのオーストラリア人とアメリカ人の二つの大きな選抜により、あらたに四五〇〇人が増加された。

この部隊は約一万人となり、その大部分は基地収容所からスリー・パゴダ峠に至る鉄道線路の経路上に散在する一二以上の各収容所にあって、いまや作業を行ないつつあった。

一方、国境を越えたタイ側では、三倍もの多数の捕虜がビルマ側の「A」部隊に合流するため、北方に向って作業を始めつつあった。 |

A・L・バーレイ中佐(後に准将)

彼は最後には捕虜と一緒に

日本まで連れてこられている。

|

三二〇キロにわたる熱帯の森林地帯は、若干の現地の部族が、漁夫や猟師として生活しているだけだが、一ダースものイギリス諸州の方言、あるいはテキサス特有のゆっくりした話し方のまじった言葉で、オーストラリアの町や奥地の母国語およびオランダ語のきしむような母音で、それぞれ、のろいながら不平を言う住民が、いまや住みつくことになった。

ここには、日本人が、新しい帝国の北西の辺境を守る軍隊にたいして、戦略的な鉄道を建設するため、簡単な道具だけで、ただ汗を流す肉体労働だけを要求したほかに、いろいろな職業や専門職にかんして、豊富な知識ももちあわせていた。

2 最もつらい“将校の立場” top

日本人は、占領地域で捕虜労働部隊を組織的に活用させるため(泰緬鉄道鉄道は、捕えた軍事要員を使用する多くの計画のうちで、実現した唯一のものだった)、また命令の伝達のためにも、捕虜自身の階級構成に大きく依存した。

このことは、自然に、将校を困難な立場にたたせた。

なぜなら、将校たちは、労働部隊が割り当てられた仕事を遂行するには、あまりにも弱体であるため、その職長として行動することが要求されたからである。

しかし、いかなる種類の労働も、将校が行なうことは、日本が守ることに同意した捕虜取扱いにかんする国際協定に、違反することになるからである。

このような保証は、日本軍人にとって、全く無意味であり、捕虜の将校が割り当てられた仕事を拒否すれば、よくてひどく怒った警備兵によって、恐ろしい殴打に見舞われるか、あるいは、悪ければ、ものすごい拷問をうけたり、殺されることさえあった。

このようなことは、ずっと以前から明らかだった。 |

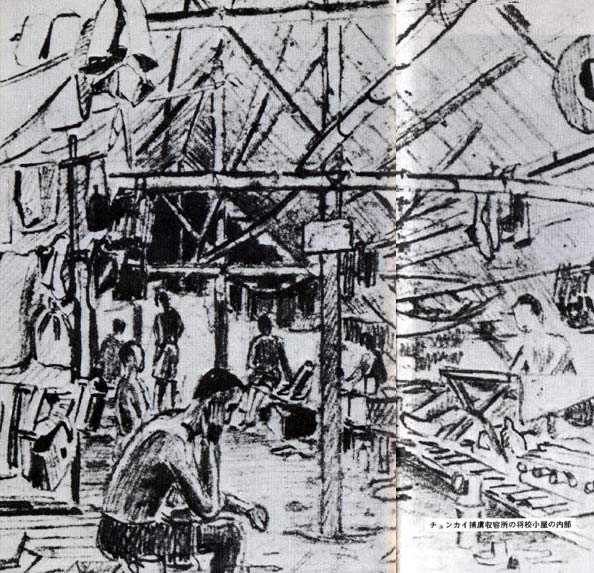

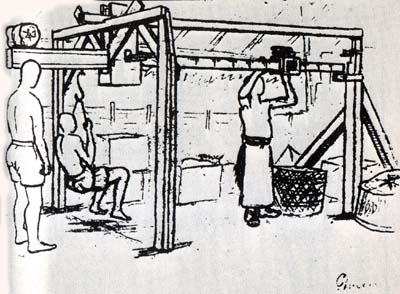

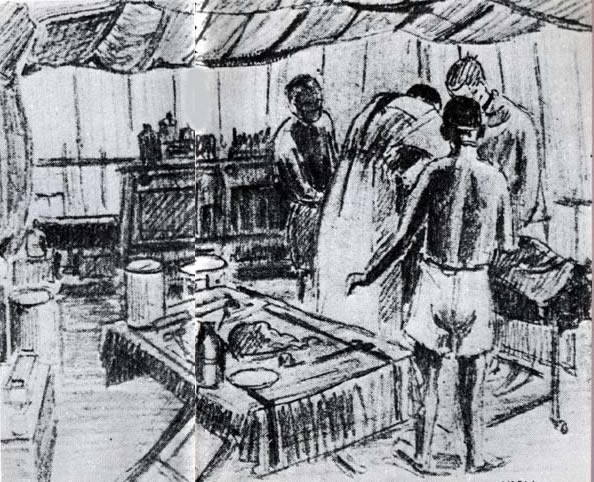

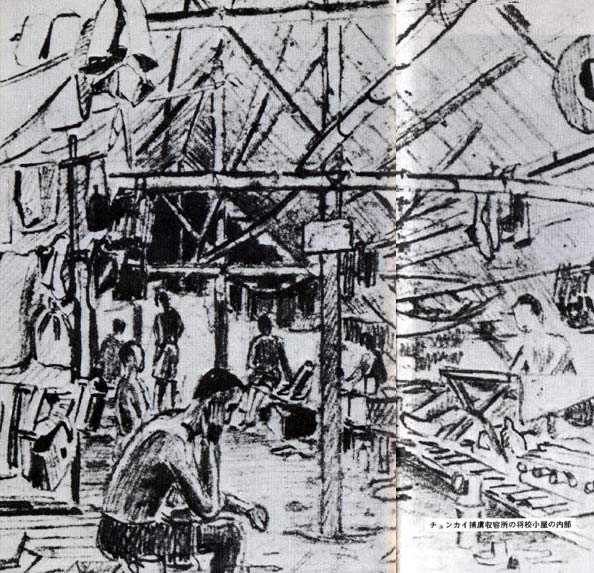

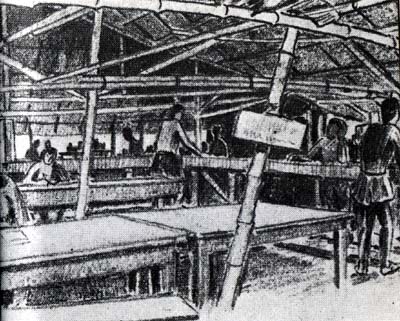

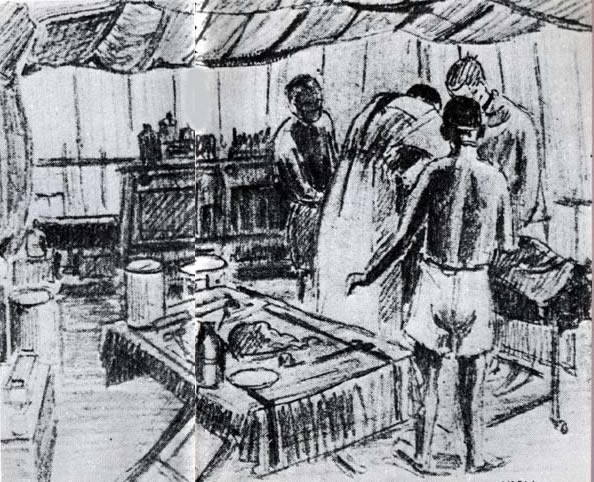

チュンカイ捕虜収容所の将校小屋の内部

|

こうして、捕虜の将校たちの一般方針は、日本と協力するということだったが、一方、同時に日本人が捕虜に労働させる唯一の促進剤として理解されていた殴打やその他の処罰から、部下たちを守ることに努力することでもあった。

こうして、将校の地位はもっともつらいものだった。

彼は日本の警備兵にたいしては、親方ないし職長であり、部下の捕虜にたいしては、彼らの捕獲者の残酷性にたいする緩衝器であった。

この両方の機能を満足に遂行することは、不可能なことであった。

日本の現場当局と同じく、部下たちでさえ、将校に与えられた特権的待遇にたいして不平を言った。

その同じ将校は、病人を保護するため、また不足を補うために工夫したことが、ちょっとした規則違反になったために、ピシャリと平手で打たれたり、あるいは殴られたりした。

|

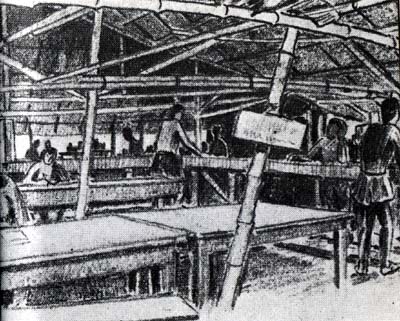

ナコンナヨクの将校小屋

|

3 重要だった収容所管理 top

日本の警備隊は、労働者を約二〇人の小隊ぐらいのグループに編成した。

これは「組」と呼ばれ、その責任をもつ将校は「組長」と呼ばれた。

二ないしそれ以上の「組」は「班」を作り、「班長」指揮下の大きな作業単位となった。

すべての将校は、その地位を明示するため腕章をつけた。

ビルマ側の鉄道地帯では、建設の初期には、将校は労働者と作業をしなかった。

しかし、「組長」、「班長」として運用にあたった。

一方、他の将校は収容所管理を担当した。

この収容所管理は重要な仕事だった。日本人たちは、大まかに収容所の配置を決めただけであった。

そして、公衆衛生、薬品、および調理施設、追加の食料補給にかんして、捕虜の管理部の努力のおかげで、全鉄道地帯の収容所で不断の注意をもって観察された統計、たとえば死亡率などを、大いに違ったものにすることができた。

それに加えて、将校たちが、その部下たちと同様に、日本人の眼にも将校としての権威の名残りを保持しようと努力したことは、規律と団結の根本的枠組を維持することを可能にした。

もし、これがなかったならば、部下たちは、激しい肉体的、精神的圧力を加えられて、多くの収容所は、完全な無秩序状態に転落してしまったかもしれなかった。

4 南部では、将校も橋梁作業を top

ビルマの収容所では、日本当局は捕えた将校を苦力として使用しないことに同意した。

しかし、この同意は鉄道の南部地域では、つねに守られるとはかぎらなかった。

南部地域には、イギリス人将校の大部分がいたし、収容所の将校の割合は、非常に高いものであった。

この状態は、シンガポールにおける無条件降伏の後、インド陸軍の将校を、その本国部隊から分離させるという、日本の政策のためにおこったものであった。

こうして、分離された将校組が鉄道作業を行ない、日本人が捕虜の将校たちに、もっとも適していると考えた橋梁建設作業のために、予備としてとっておかれた。

橋梁作業は、確かに困難なものだった。この事態は、将校たちの抵抗なしで発展するものではなかった。

そして、それはしばしば、“セララン事件”型の対決を引きおこした。

日本人は、もし将校が同意しなければ、将校または、その部下を射殺するとおどした。

この事件は後に、ピアー・プーリーによって、小説の主題となった。

しかし、著者が述べる特殊な環境は、確かにつくりごとであり、全く、いまや有名な『戦場にかける橋』は決して、事実として存在しなかったし、鉄道は川に沿ってはいたが、川を横断してはいなかった。

5 骨の折れる伐開作業 top

鉄道作業は、仕事量で割り当てられた。

たとえば、各人は一日の作業として、築堤作業のための一定量の土砂を運搬するという仕事を受け持った。

また一つの部隊は、何メートルかのジャングルの整理作業、あるいは一定の長さの伐開作業を担当した。

標識またはテープが張られ、労働者たちはもっとも原始的な道具、チュンケル(現地の大鍬で、アジアで普通に使われている)、踏み鍬、泥や石を運ぶ粗末な入れ物だけを使って、仕事を始めた。

大部分の鉄道建設における予備的作業は、ジャングルを清掃することで、そのために提供された追加の道具は、二人でひく鋸(のこぎり)、斧(おの)、およびロープであった。

機械的動力は、鉄道地帯では珍しいことで、人間の力ではできない仕事だけに使われた。

ジャングルの清掃も、木を倒すことも、容易な仕事ではなかったが、少しはましなものだった。

というのは、このような仕事は、捕虜たちがつかの間の休息のため、警備兵から遠ざかることができ、あるいは、警備兵の鷹(たか)のような目でにらまれながら、絶えず促されて行なう築堤作業や、溝掘り作業の単調さから、少しは解放されることができたからだ。

収容所または軌道のためにジャングル地域を切り開いてゆくことは、非常に骨の折れる仕事で、大きな竹やぶを整地するのは、もっともいやな仕事であった。

というのは、この竹やぶは、強力に根を張って大地に密着していたからだ。

竹の幹は、一本ずつ移動させなければならず、移動には、ロープをつけて一〇人以上で引っ張らなければならなかった。

こうして、一つの大きな竹やぶを移動させるのに、二〇人で一日がかりになることもあった。

木を倒すことはまた、なまくらの二人用鋸で、堅い幹を切らなければならないという困難な問題があった。

しばしば、切断された幹は、大量のつる植物、あるいはからみついた枝によって仲間の幹に支えられているため、幹を切っても倒れず立つたままであることがあった。

そのため、一本の幹を倒す前に、二本の木を鋸で切断しておかなければならなかった。

倒された樹木や引き抜かれた竹は、鉄道楾路のそばに引きずって運ばれ、事実上、通過不能の壁となった。

6 活力をすりへらす築堤作業 top

鉄道の軌道はほとんどが、築堤の上が、あるいは切通しにあった。

これらの準備作業は、捕虜の弱った肉体にたいして、たとえ一グラムのエネルギーをも要求した行動であり、さらに、全く退屈なものであった。

築堤作業では、日本の作業組織は、当初意図したようには適用されなかった。

作業隊の各人が、必要な量の土を掘りおこし、その土を、一〇〇メートルほど築堤のところまで運搬するかわりに、ある捕虜は実際に、終日、土を掘るだけであり、一方、他の者は現地製のやなぎ細工のかごで、あるいは二本の棒に固定した米袋からできたある種の担架用の仕掛けのもの(もっこ)で、土を築堤の所まで運搬することだけを行なった。

軟弱な土地で短距離の運搬の場合、健康な一人の労働力では、一日一メートル内外というのは、不合理な量ではなかった。

しかし実際は、その通りいかなかった。

上は岩のように堅く、シャベルを用いて運搬用具に入れる前に、つるはしで岩を砕かなければならなかったからだ。

作業が進むにつれて、築堤までの運搬距離は長くなり、土を踏み固めるためによじ登らなければならず、築堤はより高くなり、より急勾配となった。

さらに重大なことは、捕虜たちがますます衰弱してしまい、多くの人々はやせてしまい、労働人口は減少した。

それは収容所病院が、労働力の一部をしだいに大きく要求し、ビタミン不足やいろいろな熱帯病の犠牲者の収容を要求したからだった。

7 予告なしの爆破作業 top

高い築堤を必要としない場所では、切通し作業が日課となる。

そしてその作業過程は築堤作業とは反対となる。

経路はしばしば、人間の筋肉的労働の努力にたいしてほとんど効果のない堅い岩を横ぎって走っていた。

ここでは、日本人は爆薬を頼みとして使った。

一般に爆破用の穴は、金梃(かなてこ)と大鉈(おおなた)で掘られた。

この穴は、効果的な炸薬を十分に入れることができるまで、ゆっくりと、一度に数ミリずつ掘られた。

この穴は通常、一メートルの深さを必要とした。

そして、このような穴を掘るには、二人がかりで一日仕事だった。

それから炸薬が大きな音を出して爆破され、岩の破片は捕虜によって、処理された。 |

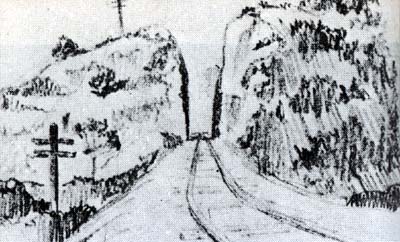

チュンカイ収容所の近くの鉄道の切通し

|

日本の工兵はこの爆破について、事前の予防対策を、ほとんどとらなかった。

そして爆破はしばしば、捕虜たちに知らされなかった。

鉄道作業はいまや、爆破によって飛んでくる石で負傷するという危険性を追加されることになった。

砂利のような石をつくるため、岩の破片を砕く作業は、すべてのうちでもっとも退屈な仕事だった。

この仕事は、これを遂行する捕虜たちにたいして、特別の嫌悪感をあたえた。

というのは、その仕事は、人間的尊厳をはがしてしまうものと考えられ、また、彼らを獄中の罪人の地位におくものとみられたからである。

経路の困難な所では、空気圧さく機と手持ち削岩機が用いられ、「ハンマーでたたくだけ」の男たちに、若干の援助をあたえたけれども、穴掘り機械は決してあたえられなかった。

8 資材もレールも現地調達 top

しかし一般に、日本人は調達できる現地資源だけを使用した。

特別の機械工具や鉄道装備品を、日本から取り寄せることは、問題にすらなり得なかった。

こうして、鉄道労働部隊は、地域内で捕えられた捕虜からなり、彼らの道具は、現地で得られたものであり、路盤のための原材料は、現地の岩であり現地の木材であった。

レールでさえも、鉄道の南部地域のものはマレーから、北部地域のものはビルマから、それぞれもってきた。

シンガポール〜バンコク間の主要マレー線の経路は、マレーの西海岸を北上し、その後、タイの港シンゴラに通じる線と連結するように北上していた。

しかし、別に、ジョホールのゲマスからコタバルに近い東海岸に至る、マレー中央高地を横断する支線があった。

だが、この支線は日本にとって、戦略的価値のほとんどないものであった。

そこでバハン州のメンタカブとケランタン州のクアラクライとの間、約三二〇キロのレールがはぎ取られ、西海岸のタパーとテロクアンソン間の二九キロの支線とともに、北方へ送られた。

こうして、マレーの東西交通は、日本の戦略的要求の大きな利益のために切断されてしまった。

ビルマの鉄道は同様に、部品を取りはずされた。

もっとも、ビルマの動脈線は前線部隊を維持し、増援するため重要なものであったので、限定された範囲であった。

ラングーン〜トングー間の第二次線が、この目的のために使用されたようである。

だが、重要な鉄道回廊地帯を北方へ走る一本の主要線は、そのまま残された。

9 切り株を引きぬく象の活躍 top

日本人はまた、ビルマ、タイの木材産業での伝統的労働力であった象を使って、作業力を補った。

いみじくも、日本人は捕虜たちに、一頭の象は二〇人の将校に相当すると指摘した。

もちろん、このことは事実であった。というのは、象が切り株を引き抜き、あるいは丸太を引っ張る仕事を行なった場合、象は捕虜の一組より、いつも作業能力がすぐれていた。象ははるか南のワンポ地区の多くの収容所で、捕虜たちと一緒に働いた。

象は知恵を働かせ、効果を発揮したが、捕虜たちと同じようにつねに酷使され、栄養不良だった。

象はまず、ひざを曲げて、頑固な切り株に襲いかかって、引き抜き、あるいは根がぐらぐらになるまで鼻で押しつけ、それから、もし牙と鼻で切り株を引き抜くことができないと、鎖が切り株に巻きつけられるまで待ち、鎖を引っ張って切り株を引き抜いた。 |

捕虜の労働を補助する象

|

同様の方法で、象は倒された木を、橋梁材料や築堤の支柱に加工する木材集積所へ引っ張っていった。

このため、捕虜たちの労働力は節約された。

近くから木材を手に入れることのできない地区では、象は川の中をあるいてわたり、川の中に切り倒されていた木材を、川を横ぎって近くの岸へ誘導する仕事をした。

しかし、象は実際に、橋をかけることはできなかった。

そこで、この困難な仕事は、大勢の捕虜たちに割り当てられた。

10 ボルトも釘も使わない橋梁 top

マエクロン川のような大きな川をタマルカンで横断するため、あるいははるか奥地で、クワエノイ川に注ぐ多くの支流を通過する場合にも、いろいろな橋梁作業が必要だった。やや平坦な土地を利用できないときには、鉄道線路はクワエノイ川の堤防に接近して設定された。

また、山腹が特に切りたっていて、岩山を貫通することが困難なときは、軌道の支柱として、みぞ橋や高架橋の形式で、橋梁作業が再び必要とされ、そこでは、経路は山腹のまわりを進まなければならなかった。

橋梁はほとんど木材だけからできているという、驚くべき構造だった。

ボルト、釘、ねじを追加使用することは、日本人が不必要と考えた飾りであったか、あるいは提供することのできない貴重な材料の使用を意味していたかのいずれかであった。

非常に大きな建設のために、選定された堅木の木材は川に流されて運ばれ、必要な寸法に、骨の折れる手引き鋸(のこ)で製材された。

しかし、小さな作業のためには、木材は近くのジャングルで切られ、枝葉を落としてきれいにされて、現地に引っ張ってこられた。 |

集約労働による架橋作業

|

11 心もとない耐久度 top

大部分の橋梁作業計画の第一段階は、荒けずりの木材を川底または谷底に打ち込み、上部構造のための確実な基礎を築くことであった。

しかし、芯打ちの機械はなかった。

そこで、即席につくられた原始的なものが、捕虜によって操作された。

二〇人以上の男が、錘(おもり)をロープで引き、それを離すと、錘は木材の上部に衝突し、木材を一度に五センチぐらい、地中または川床に打ち込んだ。

この過程が、日本の工兵が満足するまで繰り返された。

橋の上部の木材は、「ありつぎ」あるいは、簡単な「突き合わせつぎ」で結合され、鉄のつぽ釘や鉄線で縛りつけられ、所定の位置に固定された。

このような方法で、日本人は必要に応じて、高さ数段の橋をつくりあげたのである。

このような橋が、貨物を満載した列車の重さに耐えることができたことは、奇跡以外の何物でもなかった。

しかし、時々、耐えられないことがあった。

断層および絶壁のくぼみにも、木材で橋がかけられた。

この橋の支柱は下部の岩に打ち込まれた。

すべて、これらの冒険的な橋梁作業は、地上からかなりの高さで建設工事を行なうという危険がくわわった。

|

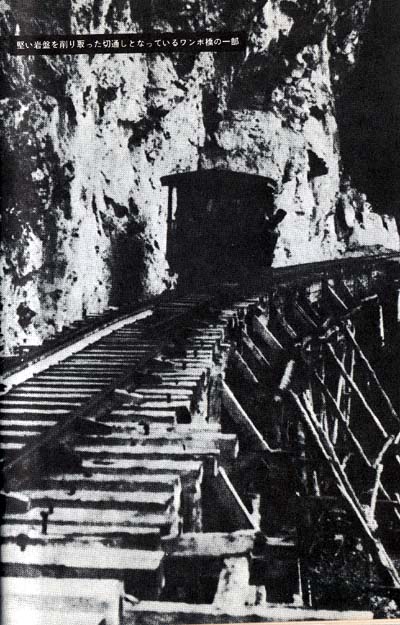

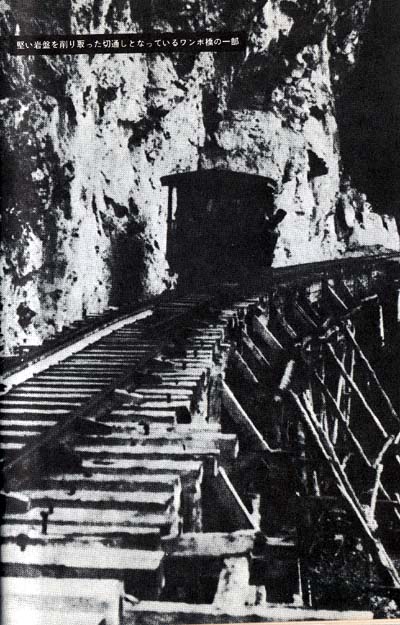

堅い岩盤を削り取った切り通しとなっているワンホ橋の一部

|

12 危険がいっぱいのトロッコ top

体が弱り、発熱している捕虜は、しばしば、もっとも危険な場所で作業することを要求され、そして多くの障害は、仕事のはかどりが遅いことで、日本人がせっかちであったり、かんしゃくをおこしたためであった。

大きな切通し作業の一ヵ所ないし二ヵ所では、日本人は、廃物を迅速に片づけるため、軽便軌条を走る数台のトロッコを提供した。

これはまた、捕虜たちに、新たな危険を追加した。

というのは、トロッコは手動のため、荷物をたくさん積んでいるとき、急斜面ではすぐに停止できなかったからだ。

また、主要な鉄道作業に加えて、日本人が代替補給路として使用しようと計画した、ジャングル内を通過する道路を開発する仕事があった。

13 収容所の朝、昼、晩 top

大部分の収容所では、一日の行事は点呼とともに始まった。

ついで、炊いた米とお茶の朝食をとった。

それから捕虜たちは、大体午前八時に作業を始めるため、それぞれの持場へ、重い足取りで歩き始めた。

作業場への行進は、鉄道作業が進むにつれて、それ自身、試練というかのになるに違いなかった。

昼間、約一時間の昼食のための休憩があった。食事は、収容所が近くにあれば、収容所から運ばれた。

そうでない場合は、捕虜たちは、冷たい御飯と少量の乾燥野菜の弁当を食べた。

それから、作業は午後四時まで続けられ、すっかり疲れ果てて帰ることになるが、収容所が川に近い場合には、夕食および第二回目の点呼前に、川で洗濯する時間が十分にあった。

照明器具は、日本人からは提供されなかった。そこで、洗濯、繕(つくり)いもの、その他の雑用は、日中の残り時間に、もしくは、捕虜がたいたかがり火、あるいはヤシ油や盗んだ灯油にぼろぎれの灯心をいれた、原始的なランプの光をたよりに行なわなければならなかった。

日が暮れると、やがて次の日がやってくる。

そして、いつもの日課が始まる。

こうしたことが、来る日も来る日も、ジャングル内の三〇〇キロにわたる、いたる所で続けられた。

ジャングルの中で、約四万人の男たちが、約四〇の収容所からでかけて、恐ろしい熱帯の太陽の下で、あるいはどしや降りの雨の中で、シャベルですくったり、掘りおこしたり、穴をあけたり、運んだり、また木を鋸で切ったり、橋をかけたりした。

捕虜たちの身辺には、つねに、病気と死の匂いがこびりついでいた。

14 常に死が待ちかまえている top

ジャングルの収容所における衛生問題の大きさを測るために、日本人はわざと、ヨーロッパ人の捕虜たちを、衛生的には最悪の地域へ集中させたわけではなかった。

『陸軍衛生業務史』は、ビルマ戦域について、次のように述べている。

「陸軍が、こんなに多く、また、このように恐ろしい危険に直面した戦域は、この地球上でほかにない。ビルマでは、残忍な病気や死の代理人が待伏せしている」

スリム将軍が第14軍の指揮をとったとき、彼は部下部隊の健康を、もっとも関心ある問題の一つと考えた。

そして、一九四三年(昭和十八年)、負傷者 一人にたいして、一二〇人の病人が後送されたと指摘した。

マラリアだけで、患者数は軍の全兵力の八四パーセントであった。

一九四四年の季節風下の戦役間、第33軍団が敗走の敵を追撃していた時、軍団は四万七〇〇〇人の病人をだした。

それは平均的軍団の勢力の二分の一以上であった。

一方、たった三二〇〇人だけが戦闘による負傷者であった。

これは、そのとき、念入りな衛生組織によって支援された、健康な人々からなる軍にたいして、気象と地域の物理的条件によってひきおこされた摩擦ともいうべきものだった。

ヨーロッパ人捕虜たちが、泰緬鉄道を建設したのは、明らかに、このような条件下だった。

しかし、捕虜の場合には、彼らの病気にたいする抵抗力は、戦闘部隊のそれより、はかりしれないほど弱いものだった。

なぜなら、不十分な食事、激しい労働、それに原始的な住居条件のうえに、病気を治療するための必要な薬が、絶対的に欠乏していたからだった。

15 粗悪な食料と耐乏生活 top

米は彼らの主食であったが、質が悪く、一般に粒が砕けていて、日本人が食べていたものより劣っていた。

日本の補給組織における怠慢は、乏しい計算された割り当て食料でさえ、そのまま、捕虜の飯盒(はんごう)の中に入ることはなかった。

その上、原始的な台所用具を使って、米を食べられるように調理するには、少し時間がかかった。

主食の米のほか、わずかばかりのタンパク源――塩魚、野牛の肉、豚肉など――と、キャベツやタピオカの根のような若干の野菜が追加された。

これが、少量の砂糖およびお茶とともに、捕虜の生存を維持するために支給された食料のすべてであった。

しかしながら、日本人はしばらくたってから、戦争捕虜たちに給料を支給した。

それは、「宿泊代と食事代」を差引いたので、ほんのわずかな額だった。

そして占領地域に万延していたインフレのため、その価値はさらに引き下げられた。

それでも時には現地人から落花生、ラード、アヒルの卵を購入して、食事を補う手段として役立てた。

しかし、それは決して、定期的に補給されなかったし、また量においても十分ではなかった。

大部分の捕虜は、すでに、チャンギやバタビア以来、このような食事のもとに生活してきたので、多くの者は、鉄道地帯にやっと到着する以前に、ビタミン欠乏症に悩まされつつあった。

そしてそこに到着すると、密集した居住状態は不十分な衛生状態とあいまって、病気の万延をさけ難いものとした。 |

タイ人は短時間だけ酒保(売店)で商うことを許可された

|

自然のままの粗末な便所に蠅が群がり、アタップの仮兵舎と竹の寝台には、南京虫があばれまわり、ほとんどの捕虜は、夕方仮兵舎に侵入してくる害虫から防護するための蚊帳(かや)を持っていなかった。

鉄道作業はまた、捕虜たちの予備のエネルギーをも奪いとり、収容所の衛生状態を維持しようとする努力は、彼らの苦痛と耐乏に、さらに重荷を加えるものとなった。

16 おさえきれないマラリアの猛威 top

これらの条件から生まれた、避けられない結果は、彼らがタイまたはビルマに到着するやいなや、大多数の者がほとんど、ひどい病気になったということだった。

ビルマ側の端末にあるベケタウンの収容所では、部隊の約半数が、到着後三週間は、病気のため働くことができなかった。

そしてすでに、二人が赤痢のため死亡した。

一方、タイのチュンカイ収容所では、一九四二年(昭和十七年)末まで部隊の三〇パーセント以上が労働には不適当であった。これが、医官たちが直面した問題の大きさだった。

もし、十分な薬と衛生裝備品が提供されたならば、病人のために、もっと多くのことがなされたはずだった。

しかし事実はそうではなかった。

もしも、もっと栄養のある食事が利用可能であったならば、多くの脚気患者や、それに関連した欠乏症患者らは、容易に救われたに違いない。

そこで、医官たちは、兵士たちが苦しめられている病気を診断できることも、彼らの治療に必要な特効薬も知っているが、迅速に、効果的治療を行なうことのできる薬品も、装備品のいずれも欠いているという、絶望的立場におかれた。

若干の包帯および薬品は、捕虜になった初期に、シンガポールその他の地域から持ってきたものだが、すぐになくなってしまった。

そして日本人は、ほんの少量の補充品しか支給しなかった。

日本人はマラリアの特効薬であるキューネを、ほんの少量提供した。

彼らは事実、ジャワで世界的補給源を手に入れた。そこで連合国側諸国は、代替品の迅速な研究計画をたてなければならなくなった。

しかし、この薬の提供でさえ、不規則なものだった。

そこで、患者がいったん治ったとしても、マラリアはまもなく、昔の猛毒をもってぶりかえすことになった。

17 薬品の不足と日本のメンツ top

赤十字の貯蔵品を、日本軍が持っていたことが後日、明らかになったけれども、死に物狂いで必要とされた他の薬品類は、捕虜から取り上げられてしまった。

この明らかに、道理に合わない事態を説明することはむずかしい。

というのは、戦争捕虜に薬を拒否することは、労働力をさらに弱化させる結果となるからである。

そしてまた、自分自身の衛生的保護が極端に貧弱であった日本人部隊にたいしても、この補給品はふつう支給されなかった。

それは、先進国と自覚している日本が、日本人以外から衛生補給品を受け取るようなことがあっては、日本のメンツがまるつぶれになると考えていたからといえるだろう。

確かに、日本の商船隊の損害のために、日本本土が孤立化するにつれて、日本自身の薬品および衛生材料の補給は、急速に危険な状態となった。

一九四四年(昭和十九年)までに、日本で民間によって消費された薬品は、七〇パーセントにまで低下した。

このことは、赤十字補給品にたいする日本人の態度を裏づけている。

しかし、このことは、戦争捕虜当局の若干の者が、収容所病院から、薬物を引きあげただけでなく、私腹を肥やすため、私的に薬物を買った、という大きな非人道性を許すものではない。

ある有名な収容所の指揮官は、捕虜の時計や、その他の貴重品と交換するときだけ、特に大切なヨードホルムを提供した。

一方、鉄道線路の南の地区にある収容所病院では、ぼろぎれが傷を手当てするのに使われ、朝鮮人のフットボールのチームは、赤十字の包帯を靴の紐(ひも)として使用した。

この結果は、もし病人が生き残ったとすれば、彼らは捕虜の医官たちのすばらしい即席の処置と、彼らの戦友および看護兵による配慮の行きとどいた看護のためにのみ、生き残ることができた、ということであった。

追加の食料が利用可能であった時は、それは病人のため、予備としてとっておかれ、各兵士が個人的に買ったものは、病人の栄養補給のため、病院の仮兵舎に送りとどけられた。

18 食事の配分につながる患者軽視 top

日本人自身は、捕虜にたいしても、また日本人の兵士にたいしても、患者にたいする関心をほとんど示さなかった。

日本人の兵士の多くは、彼ら自身の衛生保護が不十分であったので、人目を忍んで、捕虜の医官から処置をしてもらった。

この時点で、ビルマのすべての捕虜を含んでいた「第三分所」(日本は鉄道地帯の全収容所を六つの分所に区分し、一分所は数個の収容所を統轄した)にたいして、公式的に責任をもっていた日本の軍医は、正式の医学的訓練を受けたことがないと、もっぱらの評判だった。

そして彼は、タンビュザヤトの基地病院や奥地の収容所にいる数百人の患者たちの苦しみを救ってあげようとは、ほとんどしなかった。

しかし、この日本人は、捕虜の医官の一人から、特別の関心をもたれていたある捕虜にたいしては、特別に親切であった。

その捕虜は「第三分所」の公式の通訳として活動し、その業務は、その生命が保持されるのに十分価値あるものと考えられた。

彼は盲腸炎にかかり、日本の軍医に手術してもらうため、モールメインに送られた。

手術は麻酔をせずに行なわれ、患者は手術中、五人の看護兵によって、押えつけられていた。

患者を一般的に軽視することは、患者は少量しか食事をしないし、彼らの割り当て食料は、それに応じて引き下げられる、という信念にもとづいていた。

捕虜の軍医たちが望みを失っていたかもしれないというのが、偽らざる状況であった。

そのかわり、彼らは挑戦にこたえ、奉仕によって大量の労働力を大量死亡から防止した。

19 病人はふえる一方 top

こうして、「即席の処置」ということが、ジャングルの医官たちの合言葉となった。

包帯は、すべての利用可能な衣服のはしきれからつくられた。

木の葉や、野生のゴム木から絞り出す樹液でさえ、場合によっては用いられた。

当材料は蚊帳の底の部分から、改善使用された。

一方、空缶やその他の捨てられたガラクタは、たたいて、どんぶりや入れ物につくりかえられた。

若干の薬品類はひそかに現地人から購入された。

そのほか、治療を受けに来た日本の警備兵から、うまくだまして奪い取ったものもあった。

しかし、医官たちの最善の努力にもかかわらず、患者の列は長くなった。

脳性マラリア、赤痢、脚気、その他の大量の病気が、それだけ労働力を奪うにつれて、病院の仮兵舎はますます、満員となった。

木の十字架が地上にますます立ち並ぶにつれて、粗末な収容所墓地はしだいに広大となった。

20 生き残るための闘争 top

|

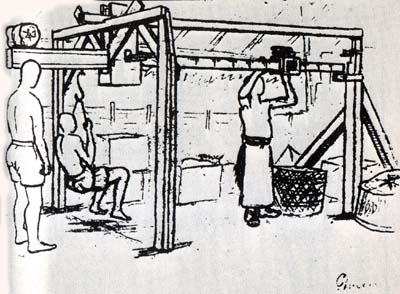

食糧配給と患者の体重測定のため使用された、捕虜考案のさおばかり

ある人は、病気の犠牲となったのではなく、むしろ、生き残るための闘争を、あきらめたために死んだように見えた。彼らは一度病床につくと、決して再び、そこを離れようとはしなかった。

確かに、前進しようとする意思は、ジャングルの収容所で生き残るための決定的要因であった。

病気に耐えるもので、それ以外のものはなかったのだ。

ある捕虜たちの病状に影響を与えた変化とは、彼らが長い間、一緒に生活し、作業をした友人が、二ヵ月間はなればなれになった後、病人を認めなくなったということであった。 |

|

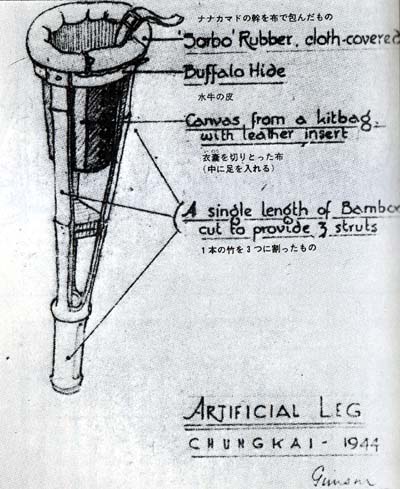

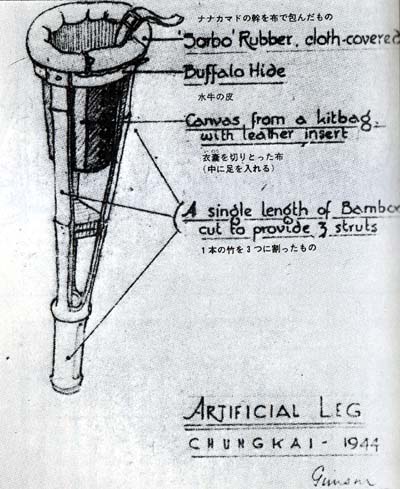

義足。多くの捕虜が傷害のため足を失った

|

その間に、病人は多分、赤痢を悪化させ、あるいは脚気をひどくさせた。

あるオーストラリア人の兵士は、ジャワからビルマへの航海中、赤痢にかかった。

そして二ヵ月間に体重が、通常の六三キロから、二三キロに低下した。

彼の戦友はどうにかして卵の補給品を手にいれ、一日に一四個も彼に飲ませた。そして彼はやっと回復した。

他方、脚気は手足や顔に、ひどい浮腫を生じ、それは明らかにビタミン欠乏の症状だった。

特に悪質でしかも通常の病気はジャングル潰瘍であった。

ごつごつした石やとがった竹の破片でできた、ちょっとした皮膚の切り傷は、組織を食い荒らし、しまいには骨まで暴露するほど口の開いた、頑固な潰瘍になってしまう。

この特殊な損傷には、薬物処置が効果的であった。

しかしこの薬物がほとんどなく、多くの場合、唯一の代替処置は、しばしば、潰瘍を掻きむしることだった。

このことは非医学的見地からみると、利用できる道具で、膿(うみ)を掻きとらなければならない、ということを意味した。

この時の道具は通常、スプーンや曲がったブリキの破片さえ利用された。

それはいやな、苦痛な仕事だったが、手足を助けるのに役立った。

なぜなら、もし彼らがひどく感染されていれば、唯一の答えは切断であったからだ。

この切断でさえ、しばしば行なわれたし、ジャングル病院では、工夫された手術台で、局部麻酔をしただけで、普通の道具を使って、油ランプや火の光のもとで行なわれた。 |

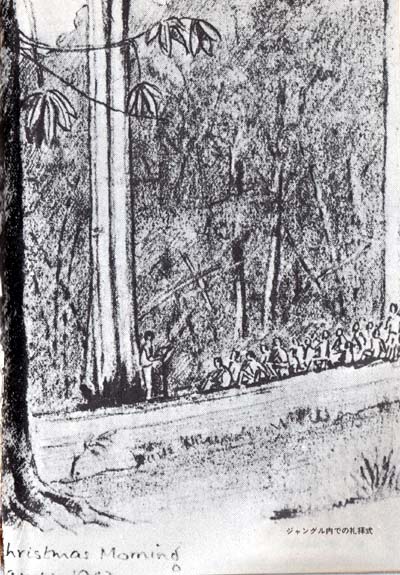

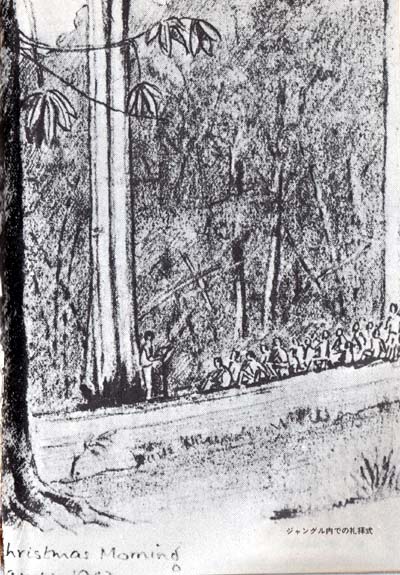

ジャングル内の礼拝式

|

21 原始的な架橋作業 top

|

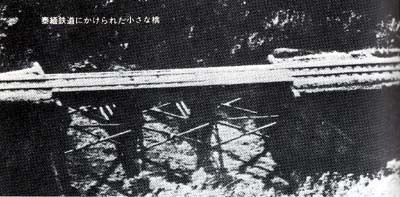

泰緬鉄道に架けられた小さな橋

一九四二年(昭和十七年)の末までに、先遣隊はすでに約半年間も、鉄道地帯で過ごしていた。

しかし主力部隊は、数週間を過ごしただけだった。

そこで、兵士たちが捕虜になってから最初のクリスマスを迎えた時には、鉄道作業はほとんど進展していなかった。

このおそい進展はまた、恐るべき工兵作業の困難さにも由来していた。

この困難さは、特にタマルカンから先の各地区の経路を脅かしているように思われた。

それらの中で第一のものは、タマルカンの町のすぐ西にあるマエクロン川の架橋作業であった。 |

|

丸太を組み合わせて作った橋

|

事実、日本人はここに二つの橋をかけた。最初のものは、完全に木材からできていた。

そして二番目のものは、重いものが通れるように設計され、コンクリートでできていた。

木橋のため、先のとがった堅木の重い角材が、作業部隊によって、川に浮かべられた。

それから、その角材は上向きにさせられ、自然の足場に据えつけられた手動の杭打ち機により、川床に打ち込まれた。

横材がこれらの基礎材に結合され、さらに他の部門が付け加えられて、最終的には、橋が両岸の軌道の高さになるまで積み重ねられた。

完成された構造は、長さ数百メートル、川面から約五段積みであった。

工兵作業の見地からは驚くにはあたらないが、この橋は、むきだしの労働集約型による、原始的な建設方法として、その名声を博した。

この作業では、何人かの捕虜は、うず巻く川の中でひざまでつかって終日費やさねばならず、丸太を移動させたり、材木が固定される間、これを保持しつづけたりした。

他の者は、一二人以上の一団になって、指揮者のうなるような号令で、昔の多くの奴隷のように、ロープを引っ張ったり、ゆるめたりして、粗末な杭打ち機を操作した。

22 集合基地チュンカイ top

この架橋作業は、タマルカン〜チュンカイ地区の収容所からきた人たちの仕事だった。

チュンカイは、捕虜の「第二分所」の司令部であり、それは柳田中佐によって指揮された。

彼は日本人の標準からいうと、比較的おとなしい将校であったが、苛酷な部下たちに、完全に支配されていた。

まず第一にチュンカイは多忙な集合中心地であり、「第二分所」の保護下にある一連の収容所のための基地でもあった。

「第二分所」は川の東岸に沿って、北方に広がっていた。

日本側は最終的に、六つの「捕虜分所」を鉄道上に編成した。

二つの「分所」はビルマ側に、四つの「分所」はタイ側に配置された。

もっとも、ある「分所」から派遣された作業隊が、時々、他の「分所」の地域で作業することもあった。

チュンカイは、通過部隊が南方から移動してくるにつれて、また奥地からの患者が、チュンカイの基地病院へ後送されてくるにつれて、しだいに満員となった。

チュンカイはまた、特に乾期においては、川のそばにあるもっとも快適な収容所の一つであった。

というのは、チュンカイ病院は超満員となったけれど、特に、追加の食べ物を、現地の村人から買うことができたからであった。 |

チュンカイ病院に新しくできた手術室で手術を行う捕虜たち

|

23 鉄のカスガイだけで固定された橋 top

チュンカイにおける、その他の主要作業は、大部分は堅い岩である低い丘を貫通して、切通しを切り開くことであった。

一方、もう少し北方へ行った所では、あまり有名ではないワンライン橋が建設されつつあった。

ここでは、険しい絶壁が、軌道の予定進路をさえぎっていた。しかも、迂回路は不可能であった。

そこで、橋が建設されることになった。

それは、絶壁の表面に切り開かれた棚(たな)に沿って、進むことで始まった。

そして、それから、岩の表面の間隙と断層にまたがっている木材の構脚の上に支えられた。

真っすぐに立っている木材は、ある場所では、高さ一八メートルもあって、底の岩の裂け目に、ぴったりと締めつけられていた。

日本の一般的な橋のように、全体的構造は継手であり、鉄のかすがいで固定されただけだった。

それは、はるか下を流れている川の上方にかかげられたように見えた。

この地区の作業は、きわめて困難であったにもかかわらず、それは、全経路のうちで、ほんの一部分の作業に過ぎなかった。

それから先の地域の大部分は、いままでのところ、工兵測量のための、大まかな伐開作業以上のものを、まだ何もしていなかった。

24 爆撃を受けた“地獄船” top

一九四二年十一月および十二月の間、シンガポールおよびジャワからの大量の捕虜の移送だけでは、日本の巨大な計画遂行のために、十分な労働力を提供するものではない、ということは明らかであった。

しかし、まだ別の選抜隊がチャンギからやって来ることになっていた。

また、元ジャワの捕虜たちの一団は、ビルマ側の端末地への“地獄船”の旅行を、まだしなければならなかった。

この後者の隊は、ジャワからの最初の移送が始まってから、すぐに移動を開始した。

しかし、彼らの前任者と違って、彼らがシンガポールのドックまで自動車で輸送され、ビルマへの移送のため日本の貨物船に乗せられるまでに、チャンギ収容所における滞在は、ほぼ三ヵ月も続いた。

この一団は一八〇〇人であって、オーストラリア人、オランダ人、アメリカ人の混成であった。

彼らは例によって、狭苦しい船倉の中へ詰め込まれた。

一九四三年(昭和十八年)の一月半ば、二隻の貨物船と一隻の護衛艦からなる、この小さな船団は、事実上その目的地に到着した。

つまり、アンダマン海上、モールメインの沖合にあった。

その時、インドの基地から飛びたった二機の「リベレーター」爆撃機が船団を発見し、爆撃を始めた。

爆撃機は最初の貨物船に、三発の命中弾を与え、日本の兵士および捕虜たちは、海中へ放り出された。

最後に、飛行機は機首をめぐらして去った。そして、二番目の貨物船も損傷を受けたが、あたりを巡回して、最初の貨物船の生存者を拾い上げた。

この攻撃で、四〇〇人の日本人と約五〇人の捕虜が命を失った。

これは、彼らが鉄道上の運命に身をゆだねる前の、捕虜たちにとっての痛ましい経験であった。

そしてまた、連合軍が一度、インド洋および太平洋の制海、制空権を再建し始めたならば、日本の船舶による海上輸送が危険になるという、きびしい前兆となった。

ビルマに到着する前に、この苦しい試練を受けた捕虜たちは、「第五分所」となって、計画の北端にある「第三分所」とともに、作業することになった。

25 いつわりの“休養収容所” top

日本人がシンガポールから、鉄道地帯の各地域にわたる目的地へ移送したいろいろな戦争捕虜の任務部隊は、略号によって区分けされた。

第一のものは「A」部隊で、三〇〇〇人のオーストラリア人からなり、鉄道地帯に移送される前、ビルマの飛行場で働いた。一九四三年三月までに、当局は「D」まで編成し終った。

「D」部隊は五〇〇〇人の捕虜からなり、そのうちの半数以上はイギリス人で、残りはオーストラリア人であった。彼らは、鉄道のタイ側に配置された。

この段階で、軌道それ自体は、カンチャナブリまで敷かれただけだった。

そして「D」部隊は、計画よりも進展が遅れている所で、築堤作業、切通し作業および他の困難な仕事に使用されることになった。

しかしながら、彼らがシンガポールを出発するに先だって、彼らは、新しく建設されだ休養収容所へ移送されるということを告げられた。

その休養収容所は、米の豊富な地域にあって、現地人はアジアでもっとも高い生活水準をたもっている、というものだった。

この情報の虚偽は、シンガポール駅へ行く間は、「D」部隊には、わがらなかったことかもしれない。

しかし、彼らが日本の「金の矢」号に乗って、五日間の旅行の後、バンポ

ンに到着した時、彼らはまさに、戦略的鉄道を建設し、あるいはそのために死ぬことになる国際的労働力の一部であることが、すぐに明らかになった。

彼らはまもなく、日本の組織が要求した奴隷状態の中で骨を折り始めた。

26 気を失うまでこき使われる top

「D」部隊の一部が与えられた最初の仕事は、ぼう大な築堤作業であった。

それは一五日間で完成された。

このため、捕虜たちは終日、交替で作業を行ない、最後の組は、築堤が完成されるまで、三〇時間も働き続けた。

あるオーストラリアの砲兵下士官は、次のように書いた。

「その仕事が終ると、我々は気を失った一二人の戦友を、テントに連れて帰った。

そして、空前絶後のうたたねに陥った」

これは、血迷った日本の活動のほんの一例にすぎないものであった。

いまや、この日本の活動は、日本人が「突貫作業」の期間と呼んだものを導入して、鉄道労働収容所を巻き込むことになった。

top

**************************************** |