|

1�@�����m�̔e��������������m�Q��

top

1.1 �A�����A�E�C���n�[�g�̖�

���㎵�N�܌������A�u�����V���v�[���̈�ʂɃJ���[�ʐ^����ŁA���̋L�����f����ꂽ�B

�@�@�@�@�@���͈����p����

�@�@�@�@�@�@�@60�N�O�Ɠ��^�@�����@�o���@�Ő��E���

�@�@�@�@�@�@�@�Ă̏������Ɖ�

�@�s���T���[���X28���g�c�O�V�t60�N�O��1937�N�ɑo���@�ɂ�鐢�E�����s�̓r���A�����m�ōs���s���ɂȂ��������ȕč��l�����p�C���b�g�A�A�����A�E�C���n�[�g����̖��̎�����ڎw���Ă����č��l�������ƉƂ�28���A�o���n�̃T���t�����V�X�R�x�O�̃I�[�N�����h���ۋ�`�ɒ����A�P�Ɛ��E�����B�������B

�@�e�L�T�X�B�̃����_�E�t�B���`�����i46�j�ŁA�C���n�[�g����̈�u���p�����߁A�����Ɠ��^�̃��b�L�[�h�А��o���v���y���@�u�G���N�g���v���4��6000���~�����ĕ����B3��17���A�I�[�N�����h��`���ї������B

�@�t�B���`����͓����ɃC���n�[�g����Ƃقړ����R�[�X�����ǂ�A�ԓ��߂���5�嗤18�������o�R���A���v��4��1600�L�����s�B

�@�C���n�[�g���s���s���ɂȂ����쑾���m���͒Ǔ��̉ԑ��𓊂����낵���Ƃ����B�i�����j

�@�t�B���`�����3���̕�e�B�e�L�T�X�B�암�̃T���A���g�j�I�s�ŗ×{�����o�c���Ă���B |

�@���̐����k�ɂ͌���k������A���т����т��q���C�����A���̌o�c����×{���̕s����E������A�h���̋A�����܂��ē��ǂɌ������ꂽ�Ƃ����̂ł��邪�A���̋L���̓A�����A�E�C���n�[�g�v�l�̔ߌ����߂���A�����̃A�����J�����̑����Ɉꌾ���ӂ�Ă��Ȃ��B

�@���O���N�Z���A�A�����J�̏�����s�ƂƂ��Đ��E�I�ɗL���������A�����A�E�C���n�[�g�v�l���A���b�L�[�h�u�G���N�g���v�o���@�𑀏c���āA�}�C�A�~��s��𗣗����A�v�G���g���R�A�u���W���̃i�^�[���A���A�t���J�̃_�J�[���A�V���K�|�[���A�W�������̃o���h���Ȃǂ��ւāA�z�m�����A�J���t�H���j�A�o�R�Ńj���[���[�N�ɂ����鐢�E�����s�ɔ�ї������B

�@���łɁA�N�ɏ����p�C���b�g�Ƃ��Ă͂��߂Ă̑吼�m���f��s�A�O�Z�N�ɂ͎j��͂��߂Ẵn���C����A�����J�{�y�ւ̒P�Ɣ�s�ɐ������Ă���A�ޏ��̖����͍��������B���̃C���n�[�g�@���A���悢�搢�E����̍ŏI�R�[�X�̓����Ƃ������ׂ��z�m�������߂����āA��������ɓ��j���[�M�j�A�̃��G�𗣗����āA���G�ƃz�m�����̒��ԂɈʒu����n�E�����h���i�L���o�X�����Őԓ��̂����k�j�Ɍ��������܂܍s���s���ƂȂ����B

�@�܂��Ȃ�����������ḍa��������������A�����푈���u�����������̎����ł���A�A�����������̔���������܂�A�C���n�[�g�@�͓��{�����������m�Q���̏��ŁA���{�R�̌R�������̔閧����邽�߂Ɍ��Ă��ꂽ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̋^�f���捹�����ꂽ�B

�@�E�H���^�[�E�}�N�h�D�[�K���w�����m���E�x���́A�u�A�����J�����܂��A���{���閧�̂Ƃ�̗��ŃT�C�p���A���b�v�A�g���b�N�A�e�j�A���̏�����v�lj����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƌ^�����肾�����B

�@���O���N�ɃA�����A�E�C�A�n�[�g�́w���b�L�[�h�E�G���N�g���x���n�E�����h���߂��i���{�ϔC�����̂̂͂邩����j�ŏ������ƁA�A�����J�l�̑����͓��{�̔w�M���^�������̂ł���v�Ə����Ă���B

�@�C���n�[�g�@�s���s���ɂ܂��č����̑����������āA��ܔN�Ԃɂ킽���m�Q�����߂�����ăX�p�C�����ɖ������낳�ꂽ�B

�@���̔N�A���V���g���C�R�R�k��������ē��Č��͋������ĊJ����A���{�͒����ւ̖{�i�I�N���푈���J�n���A�����m�̌R�������͌��R�̂��̂ƂȂ�A���ď��푈�����I�ɂ�荂�x�̎����ɓ˓���������ł���B

1.2 �C�����G���[�g���Z�̃X�p�C

�@�C���n�[�g�@�s���s����������ܔN�O�̈����N�āA�Z�[���X�}���Ǝ��̂��ė��������A���R�[�����ł̃A�����J�l���A���l�̃A�����J�C�R�a�@�Ɏ��e���ꂽ�B

�@�ނ̓A�����J�C�����̃A�[���E�g�E�G���X�����Ɛg���𖾂����A�a�@��E�����čs���s���ƂȂ����B

�@���{���݂̃A�����J�C�R�����͂��̒j�̑{������{�̓��ǂɈ˗������B

�@���炭�̂��A�j���d�a�̊�ď�ԂŃp���I�̃R���[�����Ŕ������ꂽ�|�̒ʒm�����{�̊C�R�Ȃ��炠��A�A�����J���l�C�R�a�@����Ō�l���h�����ꂽ���A�j�͂��łɎ��S���Ă���A�⍜�ƂȂ��ē����ɖ߂��ė����B

�@�⍜�������A�����Ō�l���ɓx�ɐ��サ�Ă����̂œ��@�������A�܂��Ȃ��֓���k�Ђœ|�ꂽ�����̉��~���ɂȂ�A���������B

�@�G���X�́A���Z���o�ĊC�����̉��m���ɂȂ������A���їD�G�œ�����N��ɏ��тƂȂ�A�j���[�|�[�g�̊C�R��w�Ɋw�̂������Ƃ��đ�ꎟ���ɏ]�R�����B

�@���A�C�����̊�{�I�C���͑O�i�w�n�̒D��ɂ���ƍl���A�����_���u�~�N���l�V�A�ɂ�����O�i��n���v�������A���ꂪ���N�����Ɂu���v�掵���c�v�Ƃ��Đ����ɏ��F���ꂽ�B

�@���́u���v�掵���c�v�́A�C�����̔C���𐅗����p����i���̊T�O�݂������̂��G���X�����ł������j�ƋK�肵�A����Ȍ�̑��킩�猻�݂ɂ�����܂ł́A���E�ɓƓ��̃A�����J�C�����̐헪���_��ł����Ă��B

�@�T�a�ɂ��������G���X�̓A���R�[���Ȃ��ɐ����ł��Ȃ��Ȃ�A����̌R�l�Ƃ��Ă̐E�ƓI�����������Ȃ��Ɗo�債�A���̑O�ɁA�������p���̑z����ł�����{�̓�m�Q���̖h�������n�Ɏ����̖ڂŊm�F���Ă��������ƍl���A�݂�����X�p�C�ƂȂ��ē�m�Q���ɐ��������̂ł������B

�@�A�����J�C�����̐������p��헝�_�̑n�n�҂ł���G���[�g���Z�̃G���X�������A�݂�����X�p�C��ړI�Ƃ��ē�m�Q���ɐ������ĕa�������̂ŁA���̎����ɂ��ăA�����J���Z�̂������œ��{�ɂ��d�E�Ƃ̉\�����������A���̉\���͂Ȃ��B

�@�l�C�T���E�~���[�w�X�p�C����푈�x�́A

�@�u�G���X�͎��R�������Ǝv���邵�A�i�����j����Ȃ��ƂɁA����E���œ�����̂���Ă݂�ƁA����Z�N��ɓ��{���B�����Ƃ��Ă����閧�Ƃ́A�R���͂���������Ă������Ƃł͂Ȃ��A���ꂪ�n�ゾ�������Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B

�@���O�ܔN�ȑO�ɒz���ꂽ�v�ǂ͂Ȃ��A���̂قƂ�ǂ͈��l��N�Ȍ�ɑ���ꂽ���̂������̂��v

�@�Əq�ׂĂ���B

�@���{�͈ϔC�����̂⑾���m�̏����̌R���֎~���߂��x���T�C�����ƃ��V���g�����𐽎��Ɏ��A��m�Q���ɂ��������R�������Ȃ������B

�@�������A�A�����J��擪�Ƃ��āA���E�͂����M�p���Ȃ������B

�@�h�q���w��j�p���x�́A�u��m�Q���̌R���ɑ���̋^�f�͂��Ȃ荪�[�����̂��������B

�@���ɓ��{�̃��V���g����c�p���O��͂��̒��_�ł������B

�@�C�R�͂��̊ԁA�I�n���d�Ȕ閧��`�������ėՂ݁A�O���͑D�̈�̊�q��f�ŋ��ۂ��A�܂������������������Ď����I�ɂ͊O���l�̓������s��s�\�ɂ������v�ƋL���Ă���A���{�C�R�̔閧��`�����p�̋^�f���Ƃ�F�߂Ă���B

1.3 �h�C�c�̃I�Z�A�j�A

�@�A�����J�̗��嗤�ƃA�����[�V�����A���A�W�A�̓��{�E����A�W�A�̃t�B���s�������E�C���h�l�V�A�̓��C���h�����A�I�[�X�g�����A�嗤�ɂ͂��܂ꂽ�L��ȑ����m�ɑ����̓��X���_�݂���B

�@�����̓��X�́A�n��I�Ƀ|���l�V�A�E�����l�V�A�E�~�N���l�V�A�̎O�n��ɕ������Ă���B

�@���̕��A�n���C��k�[�Ƃ��A�C�[�X�^�[���𓌓�[�Ƃ��A�j���[�W�[�����h�𐼓�[�Ƃ����O�p�`���������Â���n����|���l�V�A�Ɩ��Â��A�����萼�̒n��Ńj���[�M�j�A�����܂ސԓ��ȓ�̒n��������l�V�A�A�ԓ��Ȗk�̒n����~�N���l�V�A�ƌĂ�ł���B

�@�����m�̑��݂����E�̋��ʔF���ɑg�݂��܂ꂽ�̂́A�����m�̖��Â��e�ł���|���g�K���l�}�[�����i�}�K�������C�X�j�̐��E����q�C�Ȍ�ł��邪�A�}���A�i�����͈�ܓ��N�ɐ��E����r��̃}�[�����ɂ���Ă��̑��݂��m��ꂽ�B

�@�J�����������ɂ͈�ܓN�Ƀ|���g�K���l�f�B�A�S�E�_�E���V�����A�}�[�V���������ɂ͂��Ȃ��N�ɃX�y�C���l�T�A�x�h�������B�����B

�@�����~�N���l�V�A�̏�������Z���Z�N�ɃX�y�C�����̓y�ɕғ��������A�X�y�C���̂̒���Ăƃt�B���s�������Ԓ��p�n�Ƃ��ăO�A�����̊m�ۂɗ͂𒍂����ق��ɂ́A�X�y�C���͌Q�����̑��̓��ɂ��܂萭���I�ȊS�������Ȃ������B

�@�ꔪ����N�Ƀh�C�c�鍑�̓�������������h�C�c���x����ɐA���n�l���ɏ��o�������A�ꔪ���l�N�Ƀj���[�M�j�A�̃J�C�U�[�E�r���w�����E�����g�A�r�X�}�[�N�����A���ڂ����̃X�y�C���̂̃}�[�V���������A�ꔪ�����N�Ƀi�E�����̗̗L��錾�����B

�@����Ƀh�C�c�͈ꔪ���ܔN�Ƀj���[�M�j�A���������̖k�j���[�M�j�A���̂��A����ɂ������ăC�M���X�̓j���[�M�j�A���������̓�j���[�M�j�A�i�p�v�A�j�������ی�̂Ɛ錾���A�j���[�M�j�A���͐������̃I�����_�̂ƎO�����ꂽ�B

�@�h�C�c�̓J�����������ɂ���������X�y�C���ƕ������N�����A���[�}�@�����̒���ɂ��X�y�C���̗̗L�����F�߂�ꂽ���A�X�y�C���͈ꔪ�㔪�N�̕Đ��푈�ɔs��ăt�B���s���ƃO�A�������A�����J�Ɋ������A�O�A�����������}���A�i�E�J�������̓����h�C�c�����������B

�@�ꔪ���N�ɃT���A���A�����J�ƕ������Đ��T���A���A���Z�Z�N�Ƀ\�����������ɂ�����C�M���X�Ƃ̋��E���߁A�u�[�Q���r�����Ȗk���h�C�c�̂ƂȂ����B

�@�������āA��㐢�I���ɁA�h�C�c�̃I�Z�A�j�A�̗̈悪�A�\�����������̃u�[�Q���r�����Ȗk�E�k���j���[�M�j�A�E�r�X�}�[�N�����E�}�[�V���������E�J�����������E�O�A�����������}���A�i�����E�i�E�����E���T���A�Ɋm�肵���B

�@�Ȃ����Z�O�N�Ƀp�v�A�̓C�M���X�����̂���I�[�X�g�����A�̂ɕύX���ꂽ���A���̎�s�|�[�g�E�����X�r�[�́A�X��C�̊C�㌠�𐧂��A�I�[�X�g�����A���C�݂ɋ��Ђ��������邽�߂̌R���I�v�ՂƂȂ����B

�@�h�C�c�̃I�Z�A�j�A�̎�s�Ƃ��Č��݂��ꂽ�̂��A�j���[�u���e�����̓��k�[�̃J���f���p���`�Ƃ��A�X�H���R�Ƌ�悳�ꂽ�h�C�c���̐A���s�s���o�E���ł������B

�@�h�C�c�̃~�N���l�V�A�̐����͓��J�����������̃|�i�y���ɂ����ꂽ���A�|�i�y���̓h�C�c�̃~�N���l�V�A�ő�̓��ŁA��������v�ȓ��̒��Ńh�C�c�̃I�Z�A�j�A�A���n�̎�s���o�E������ł��߂������ɂ������B

�@���͑���Ńg���b�N�����o����n�Ƃ������{�R���쑾���m�̐��Ƃ������X�́A�C�M���X�̂ł������\�����������ƃM���o�[�g�����i�L���o�X�j�������ẮA���h�C�c�̃I�Z�A�j�A�A���n�ɑ������n��ł���A���̒��S�s�s�����{�R�ɂ���ăg���b�N���̑O�i��n�Ƃ��ꂽ���o�E���ł������B

1.4 ���{�C�R�̓�m�Q�����

�@����l�N�����ɑ�ꎟ��킪�͂��܂�ƁA���{�͓��p�����𗝗R�ɉ����t���̍Ō�ʒ��������ăh�C�c�ƍ��������ĊJ�킵�A���R���h�C�c�̃A�W�A�ɂ�����R�����_�ł��钆���R���Ȃ̐��i�`���^�I���P�B�p�j���U������ƂƂ��ɁA�C�R�͑��쌭�}������ё��쌭�}����Ґ����A�h�C�c���m�͑��̏��m�͑���ǐՂ���ƂƂ��ɁA�㌎�����̃����[�g����̂���n�߂Ɉ�Z����l���̃T�C�p������̂������āA�h�C�c�̃~�N���l�V�A�̎�v�ȏ����̐�̂��I�������B

�@���[���b�p�̎�v�ȏ����������ꂩ�̑��ŎQ�킵�ă��[���b�p�̐��ɗ͂��X�����A�����m���ʂ�������݂�]�T���Ȃ��Ȃ����@��ɕ֏悵�����{�̃����[�g����̂ɂ������A���̂���܂��������ł������A�����J�Ŕ������_���N��������A�������C�M���X���܂����O���������̂ŁA���{�C�R�͐ԓ��ȓ�̃h�C�c�̃I�Z�A�j�A�̊C����s���͈͂��珜�����B

�@�ԓ��ȓ�ł͐��T���A���j���[�W�[�����h�R�A���k�j���[�M�j�A�E�r�X�}�[�N�����E�u�[�Q���r�����Ȗk�ƃi�E�������I�[�X�g�����A�R����̂����B

�@�ŏ��O���Ȃ͑ΕĊW���l�����ē�m�Q�����̂����A���G����уh�C�c�R����{�݂̔j��Ȃǂ��I����Η��ォ��P�ނ�����j�ŁA�C�R�R�ߕ��������͑��쌭�}���i�ߊ��ւ̊o���Ɂu����ɉ䂪������g�����邱�Ɓv�ƋL���Ă������A���n�͑����狭�d�ӌ����o����A�C�R��b�ƌR�ߕ��������c�̌��ʁA�o������u�O�L�̑[�u���I�肽���͑��ɗ�����P�ނ��ׂ��v�̕������폜���A��̌p���̕��j�ɓ]�����B

�@�I�[�X�g�����A��C�M���X���ԓ��ȓ�̃h�C�c�̂̉i�v��̂���}���Ă����̂ŁA���p�Ԃ̔閧���������Ȃ��A�h�C�c�̂t�{�[�g�ɑR���邽�߂ɓ��{���쒀�͑������[���b�p�ɔh�����邱�Ƃ������ɗ��҂̑Ë����������A��l�N��Z�������A���{�̉��������O����

�@�u�ԓ��Ȗk�̓Ɨ̏����̉i�v��̂��咣����͓��R�v

�@�u���ړI���ѓO���邱�ƂɏA�āA�p�����{�̉�����M�����v

�@�Ɛ������A�̂��̍u�a���ɂ����ē��{�ɂ���m�Q���̗̗L���C�M���X���x�����閧�����������Ƃ����������B

�@�Ƃ���ŁA��m�Q���̉i�v��̂ɂ��āA���n�i�ߊ��͂ǂ̂悤�ɕ]�����Ă������B

�@�������Y���쌭�}���i�ߊ��͏H�R�^�V�i���˂Ȃ�j�C�R�ȌR���ǒ����Ă̏��ȂŁA

�@�u�R����̉��l�Ƃ��Ă͉������Ȃ鉿�l�Ȃ��A�������ɐ�ߒu����Ă͍��̐i�s���s�@���i�ӂɂ傢�j�̂��Ƃ���䂦�Ɖ]���ʂ��ւ̎R�ɂāA�i�����j

�@�̂ɉ���̓��ł��X�����ґ�ɍl���Đ������̓�A�O�ǂ���u���i���炢�j�Ȃ����i��j�B

�@�V�ɔ����ď�����ɂĂ͑�W����A�R���䂪��m�f�Ղ̐U�킴��ꌴ���͕t�߂ɋ��_��L�������i����j��v |

�@���Ƃɂ���Əq�ׂĂ���B

�@�܂�C�R�ɂƂ��Đ헪��̉��l�͔F�߂��������A���{�o�ςɂƂ��Ẳ��l���傫���Ƃ����]���ł������B

�@�܂��q��@�����B���Ă��Ȃ����������A�����m��ɐ�݂���~�N���l�V�A�̏����Q�̂����A�A�����J�̂̃O�A�������ő�̓��ň�㐢�I������ߌ~�D��n�Ƃ��Ďg��ꂽ���т������A���̓��ɌR����n�Ƃ��Ẳ��l��F�߂������Ƃ����̂͊m���ł��낤�B

�@�A�����J�ɂ��Ă��A�����̓n���C�ƃt�B���s�������Ԓ��Y�E���Y�̒��p��n�Ƃ��Ă̖������O�A�����Ɋ��҂����ɂ������A�~�b�h�E�F�[���̌R���I���l���F�߂Ă��Ȃ������B

�@�u�������ɐ�ߒu����Ă͍��̐i�s���s�@�ӂ̂��Ƃ���v�Ƃ������A���͓��ĊW��A��m�Q���𒆗������̗L���Ă����������{�ɂƂ��čD�s���ł������Ƃ�������B

2�@���{�̓�i��n�g���b�N�����߂�����

top

2.1 �쑾���m�ւ̃N���[�W���O

�@����ܔN�Z���O���ߑO��ꎞ�߂��A�������v�w�͓����`���C�i�͂�݁j�q�D�u���ŏ�D�̃`�F�b�N�C�������A���炩���ߑ�z�ւő����Ă������ו������A�o���葱���I���Ĉ�O���߂��ɏ�D�����B

�@���蓖�Ă�ꂽ�D���͑��f�b�L�����t�ߍ����̑����Ђ낢�c�C���E���[���ł���B

�@�����ɓ���ƍ��������b�J�[�l�l���A�E�����V�����[�E�g�C���b�g�E���[���A�����ʂɃe�[�u��������A�����ɓ�i�x�b�h�ŁA�Ǎۂɗ��ĂĂ����i�̃x�b�h�����낹�Ύl�l�����ɂ��Ȃ邪�A�ʏ�͉��i�̃\�t�@�[�E�x�b�h�������g���c�C�����[���Ƃ��Ďg���Ă���B

�@�E���x�b�h�ƃV�����[���̂������ɂ͑傫�ȋ��̉��ϑ䂪���Ă���A�����͂܂��z�e�����݂ł���B

�@�傫�ȑ����琅�����܂Ō��킽���A���H�ł͍����̂��̕�������A����Ă���A�Q�Ȃ���ɂ��Đ���������̓��̏o�����邱�Ƃ��ł���B

�@�������͈���ܔN�́u�q�[�X�{�[�g�쑾���m�̑D���v�ɎQ�������B

�@�Z���O���ɓ����`�o�`�A

�@�������~�N���l�V�A�A�M�̃g���b�N�����`�A���̓��̖�o�`�A

�@�����[���\�������������K�_���J�i�����̃z�j�A���`���`�A

�@�������[���o�`�A

�@��l�����߃p�v�A�j���[�M�j�A���̃��o�E���`���`�A

�@����ܓ��ߌ�o�`�A

�@�ꔪ���[���p���I���a���̃R���[���`���`�A

�@�������[�����`�o�`�A

�@�����ĉ����I���܁Z���N�����̘Z����O�����ɓߔe�`�ɓ��`���ė[���ɏo�`�A

�@��ܓ����߂��ɑ�k�Ђ��甼�N��̐_�ˍ`�ɓ��`���ė[���ɏo�`�A

�@��Z���[���ɓ����`�ɋA�`���D�Ƃ�����l���Ԃɂ킽�闷���ł���B

�@���̃N���[�W���O�́A���{�̓�i��n�Ƃ��Ē��������m�ɂ�����A���͑��̒��j��n�Ƃ��ꂽ�g���b�N���A

�@�����m�푈�ɂ�����쑾���m�̑O����n�ł���Â������o�E���A

�@�����m�푈�œ��Ă̍U��̗��ꂪ�t�]���A���{�̔ߎS�Ȕs��̍ŏ��̈���ƂȂ�쓇�i���Ƃ��j�ƌĂ��ɂ��������K�_���J�i�����A�����āA���{�̐A���n��m�Q���̍s�������ł������R���[������A���̏Z�ވ�錧�̋��y�A���A���˂̕������A�����E��ꓬ�̂����S�ł������A���̕���Ԃ���̓G�A�����J�掵�͑��̋��P�g���͖͂̊��ɂ̂����y�������[���i�A�����J�C�����������m�̐������p���ɋ�킵���^�����A�y�������[�A�C�I�[�W�}�A�I�L�i���̓������A�g���͖͂̊��ɂ̂����ꂽ�j�̂���p���I��K�₷�闷�ł���B

2.2 �E�N���C�i�D�J�����A��

�@�N���[�W���O�Ƀ`���[�^�[�����D�̓E�N���C�i�D���i�I�f�b�T�`�j�̃J�����A���i�ꖜ�܁Z�Z�ܑ��g���j�A���D�̓t�B�������h�A�w���V���L�̃����`�����D���A�D����N�A���q���x�ꎵ�m�b�g�A�ō����m�b�g�A��q������Z�B

�@�N���[�̓E�N���C�i�l�����A�^�q��Ђ̓V�h�j�[�ɖ{�Ђ�����b�s�b�N���[�Y�E���C���B

�@���C�E�G�[�Q�C�N���[�W���O�p�̋q�D���`���[�^�[�����̂ł��낤�B

�@���̃I�[�X�g�����A�؍݂��o�����A�����ɂ��傴���ςȃI�[�X�g�����A�����j���[�̐H������m�鎄�����ɂƂ��āA���̑D�̐H���Ɋ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A������Ƌꂵ���B

�@��D��A��O�����ɒ��H�A�o�C�L���O�E�e�[�u�������������������Ōy���ς܂������A�ʂɃ����`�E���j���[�̗������������̂��ƁA���Ƃŕ������ꂽ�B

�@��l���o�`�A�J�͗l�̊C�͑����r��Ă���B�Ƃ��ɓ����p���o�����ƁA�{�B��݂ɒ����v���~�J�O���߂����ċ����앗���������ނ��߁A���Ȃ�g���r���B���̂��ɑD���h��Ȃ��B

�@�Ƃ��Ƀ��[�����O���قƂ�ǂȂ��B

�@�D�ɂ����X�^�r���C�U�[�̌��ʂ�����Ȃɑ傫���ƒm��A���㑢�D�Z�p�̔��W�̐��ʂ��͂��߂Čo�����邱�Ƃ��ł����B

�@�ꔪ�����Ƀf�B�i�[�A�\�������Ƃ���H�ނ̑I�肪�m���i������j�ŁA�����͂��܂��Ȃ��B

�@�R�[�q�[���g�����~���N���������B�H�O�Ƀ��C���𗊂�A�n�[�t�{�g���̃e�[�u�����C���͂Ȃ��Ƃ����B

�@�O���X����Ȃ炠��Ƃ������A���߂ă��C�������͂��܂��I�[�X�g�����A�E���C�����ς�ł���ƁA�v�����Ƃ�����B

�@�����ɋA���ĂЂƖ��肵���B

�@��ꎞ�����ɖڂ��o�܂��ăo�[�ɍs���B

�@���{���̊ʃr�[������E���h���A���C��̑D�ŖƐł̂͂������A������ƍ�������B

�@������͎萔���Ƃ��ň�h�����Z�~�ŗ��ւ��Ă���̂��B

�@��h���D�ŕ����ƁA�d�݂̂��ނ肪�Ȃ��Ƃ����ē�{�ŘZ�h�����ꂽ�B

�@�����Ƃ��A���̌��́A���Ɋ���Ă���ɂ��������ė����ł��A���������������悤�ɂȂ������A�����������~���h�������}�i�s���A��ܔN�O���ɋ�Z�~������h���̈ב֑���͎l���ɂ͔��܉~���A�������̗��s���Ɉꎞ�I�Ɏ��Z�~��ɂ܂ŗ�����Ƃ����ُ펖�Ԃ��������B

�@�h���̌��Ђ��S�����Ă��������Ƃ��ŁA�o�[�̎x�����Ȃǃh�����~������Ƃ킩��A�~�ŕ����悤�ɂȂ��Ă���ɂ킩�ɐe�ɂȂ������A���i�����Ȃ芄���ɂȂ����B

�@�������đD�̒��ł́A�����Ă��̂��Ƃ͉~�ŊԂɍ����悤�ɂȂ����B

�@���{�ɋA�q���邱�̑D�̏ꍇ�A�~��������������Ȃ̂��B

�@�q�C����ڂ̘Z���l�����A������{�B��ɉ������~�J�O���̉���˂���A�O���ɐ������ޓ앗���܂Ƃ��ɎĂ̍q�C�ł���B

�@�J�_���Ⴍ���ꂱ�ߕ����悭�g���r�����A�D�̓��h�͂��قǂł��Ȃ��B

�@���Z���ɋN���A�V�����[�𗁂сA�J�V�Ȃ̂Ń~���[�W�b�N�E�T�����ł����Ȃ�ꂽ���W�I�̑��ɎQ�����A�I����ď�b�̃o�[�Œ��̂����B

�@�e�B�[�����̂ނƁA�J�b�v�̃e�B�E�o�b�O�ɓ��ƃ~���N�𒍂��ł��ꂽ���A���͗Β��ł���B

�@�Β��Ƀ~���N�͂͂��߂Ă����A���̌��ɍ���Ȃ��B

�@��������̓R�[�q�[�ɂ��邱�Ƃɂ����B

�@���H�́A���j���[�ɋL�ڂ̗m��H���A�o�C�L���O�����̘a�H���ŁA��������X�[�v�݂͂��`�A�����ɔ[���̘a�H�����݂����A�тɂǂ��̕Ă��g���Ă���̂��A���������I�[�X�g�����A�ŐH�ׂĂ����I�[�X�g�����A�Y�Ă��܂����B

�@����ɒ���čq�C���A��x�ƒ��̘a�H�͌��ɂ��Ȃ������B

2.3 �N���[�U�[�̑���Ǝd�g��

�@�ߑO���ɑD�̒����ЂƂƂ���T�������B

�@�ŏ�̃u���b�W�E�f�b�L�̑D���̂������ɓǝꎺ������A���K�̃{�[�g�E�f�b�L�̑O���ɃX�C�[�g�E���[����������уf���b�N�X�E���[���Z���A�f�b�L�̂��������Ƀv�[���ƃJ�E���^�[���̃l�v�`���[���E�o�[�A�����ăf�b�L�̍��E������O��Ɋђʂ���L�����A�C���ɂ�����Ȃ���Ǐ������蒋�Q�����肷��̂ɓs�����悢�f�b�L�E�`�F�A�̍s��ł���A�U���f�b�L�ł�����B

�@��b�͑O���Ƀ~���[�W�b�N�E�T�����Ƃ������̑�W��A���ʼnE�Ƀ��[�j���O�E�e�B�[��������͎����o�����l���̍��k�ɓK���������ȃh�j�F�v���E�o�[�A���͑�H���A���̌���͒��H���ŁA���̌��ɑD���ł�����傫���_���X�E�t���A������T�h�R�i �j�E�o�[������B �j�E�o�[������B

�@�Z�J���h�E�f�b�L�ƃT�[�h�E�f�b�L���D���ŁA�Z�J���h�E�f�b�L�̌������̃��[�����傫�ȑ��t���̃c�C���E���[���ł���B |

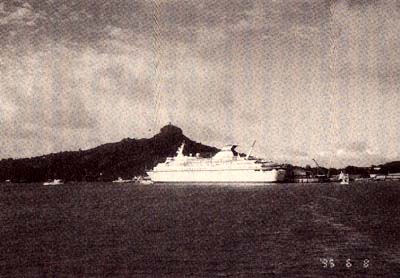

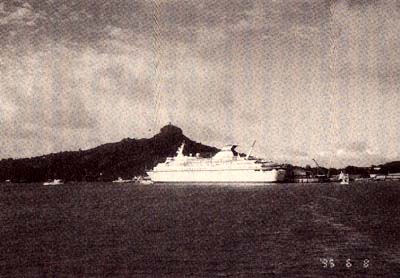

�g���b�N�����̃��G�����i�t���j�ɒ��݂����J�����A��

|

�@�t�H�[�X�E�f�b�L�̒������ɉf�掺�Ƃ��ׂ̗ɖ锼�߂��܂ŊJ���Ă���~���[�E�o�[�����邪�A�~���[�E�o�[�ׂ̗����x�̍q�C�ł͊J���Ă��Ȃ��J�W�m�ŁA���̃o�[�͂���J�W�m��p�o�[�ł���B

�@�D�͍����ɏ�����ĊC�������f���炵���A���̓��̌ߑO���ɔ��䓇�t�߂�ʉ߂����炵���B

�@�܂��ē����������A�C�̐F�͂�����ł��邪�A�C���͂悭����ł��āA�D��������Ă��Ă��g�̌��̍q�Ղ͂��ꂢ�ȕɐF�ł���B

�@�������A���Ȃ�͂��������˂�̊C�ʂ͍����F�ł���B

�@���ꂪ�����̐F�Ȃ̂��ȂƎv���B

�@�N���[�W���O���������邩�ǂ����̔����͐H���A�̂���̔����͒����D�����q�ɖO�������Ȃ����߂́A�D���ł̂��܂��܂ȍs���̊�掟��ł���B

�@����̃N���[�W���O�͓쑾���m�̐�Ղ̗��������ł��邩��A���Ă̎��������̐���K�˂�쑾���m�̐��A��̋��R�����̘V�l���������Ȃ����Ă���B

�@�����ł܂��A�l����O��������A�u�Q���ґ̌��k�E�݂�ȏW���A�쑾���m�ɂ����閲�\�\�v���o�Ɍ��푈�v�̉�J���ꂽ�B

�@���̌�����͐��X�����̌�����邪�A�����̐푈�̌��̋q�ϓI�Ȉʒu�t����������Ƃ��Ă��Ȃ��̂ŁA����͕ʂƂ��āA�푈�ɂ�������{���I�ȏȎ@���Ȃ��A���ǂ͐��̌��̎����b�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�Ƃ��ɍ���̐푈�̌���D�҂܂���̐����c��̑����́A���͍őO���łȂ��A�O���ւ̕�⋊�n�ɂ����Ȃ��������o�E������̐��Ҏ҂������B

�@����k�ڂ̒n�}���d�˂��킹�Ă݂�킩�邪�A���o�E���𓌋��ɏd�ˁA���{�����̊C��ɉ������Ă݂�ƁA�p�v�A�j���[�M�j�A�̃|�[�g�E�����X�r�[���k�C���̏��O���ɏd�Ȃ�A�u�i�͏H�c���\�㉫�A���G�E�T�����A�n��͋{�Â��甪�˂ɂ����闤���C�ݖk���A�_���s�[���C�������Εt�߁A�K�_���J�i�����̓��[���Δn�̖k�[���A�j���[�W���[�W�A�����������̏��]���ӁA�u�[�Q���r��������[�i�_�C���j���O��{�Â�����A�����k�[�����É��ɑ�������B

�@���o�E���𒆐S�Ƃ�����͂��̂悤�ɍL�傾�����̂��B

�@���o�E���ɂ��āA�K�_���J�i������u�[�Q���r�����̗���̉��A�j���[�M�j�A�̐��̔ߎS���������ł��܂��B

�@�������A�����̉�Ȑ�ꂩ��͂ǂ�قǂ̐l�������҂��Ȃ��������A�܂��Ă��̑D�ɂ͂���琶�Ҏ҂͏�荇�킹�Ă��Ȃ��B

�@�Ⴂ�l�����ɕ������������������������̂́A�{���͂��������N����������Ȃ��b�Ȃ̂��B

�@�l���ꔪ���l�ܕ�����A�D����ẪE�F���J���E�p�[�e�B�[�B

�@�~���[�W�b�N�E�T�����ł̃J�N�e���E�p�[�e�B�[�A�D���ȉ��̃N���[�����̏Љ�Ɗ��t�̂̂��A�H���ɐȂ��ڂ��ăf�B�i�[�A���̌�܂��~���[�W�b�N�E�T�����ɖ߂��āA�D���E�E�F�[�g���X�E�X�e���A�[�f�X�����ɂ�郍�V�A���w�Ɩ������x�̉�A���̑D�ɂ́A��^�N���[�U�[�ł���ȏ㓖�R�ł��邪�A�ꑮ�̊y�c������Ă��Ă��̃o���h�}�X�^�[�������œT�^�I�ȃ��V�A���l�ł���B�������̗��͖�̊w�K������A�ޏ��̏o�Ԃ����Ȃ������̂͋C�̓łł������B

2.4 �������z����ΊC�͍���

�@�Z���ܓ��̑����ɖڂ��o�܂��A�L���r���̑�������̏o�������B

�@�D���~�J�O���̓쑤�ɂʂ��o�āA���̐������̉_�C�͂悢���_��ɓ����p���������͎̂l���l�ܕ��A�D�͂قړ��o��ܓ�x�̃g���b�N���Ɍ������Ă���̂ŁA�D�̌��݈ʒu�͓�����肩�Ȃ蓌�ɂ�����A�Ď����߂����̋G�߂̓��̏o���Ԃ͓��{���ԂŌv����Ȃ葁���B

�@�C�̐F�́A�����̍����F���率���ւƕς���Ă���B

�@�Z���O�Z���A�u���b�W�E�f�b�L�̃R�[�g�Ń��W�I�̑��B

�@���̋�͒��̃X�R�[���ŁA�݂��Ƃȓ������������琅�����܂ł�������Ɣ��~�`���������Ă��������B

�@�V�C���悭�Ȃ����̂ŁA�ߑO���̓ԂقǁA�f�b�L�ŊC���ɂ�����Ȃ���Ǐ����y���B

�@�����ߑO���̓ԂقǁA�����̑|����x�b�h�E���[�N�̂��߁A���Ȃ炸�������˂Ȃ�Ȃ��B

�@�ߌ�͌������w�����i���w�j�̉͌���j����Ɛ푈�F���ɂ��Ĉӌ��̌�����������ȂǁA�q�[�X�{�[�g�̌����͂��߂ĂłȂ��͌�����́A����̍q�C���Ɏ�����Ńe���r����^�悵�������m�푈�L�^�r�f�I�̏�f����l���Ă���Ƃ̂��ƁA���傤�ǎ����ڂ����N�\���쐬���Ă����b�������̂ŁA������e�L�X�g�ɉ�����邱�Ƃɂ����B

�@���o��O��x�܁Z���̓����`���瓌�o��ܓ�x�̃g���b�N���Ɍ����A�D�͂�Ⓦ���̐j�H���Ƃ�Ȃ����H�쉺���Â����B

�@�g���b�N���̎�v�ȓ��X�́A�k���x���玵�x�l�Z���ɂ����ē_�݂��Ă���̂ŁA�D�͘Z���̍����A�k��A�����z���ĔM�т̊C��ɂ͂���͂��ł���B

�@�C�̐F����⎇�����������Ƃ������A�����ȐF�ɕς�����B��������̑����m�̐F�͌��Ǎ��ɂł͂Ȃ������B

�@�����D���R���Ă锒�g�̖A�������č��̊C�ɖ߂�ߒ��œ������̂悢���ɂ̐�����������Č������牓�������Ă����B

�@�l���Ă݂���A�푈���ɓ����p�ƃg���b�N�������Ԓ��s�q�H�𑖂����͑D�́A�g���b�N�����A���͑��̊�n�ł����������ł������A�ǂꂭ�炢���������낤���B

�@�����̊͒��͌���⋋�E�C���E�x�{��n�Ƃ��A���˓��C����L�㐅�����o�āA�T�C�p�����܂��̓}�j�����o�R���A�ꍇ�ɂ���Ă̓p���I�����ւăg���b�N���ɐi�o���Ă����B

�@�ɓ���������ɂ����̂��͓��e��������A������Ȃ������m�̂ǂ܂�Ȃ����A�Ђ�����ŒZ�����Ńg���b�N���Ɍ������q�H�͂Ȃ�Ƃ������ȋC���ł���B

3�@���N�l�Ԉ��w�Ɠ��{�l���l����������������

top

3.1 �Ȃ��R�p���z��Ȃ̂�

�@�Z���Z���ߌ�A�~���[�W�b�N�E�T�����ŃV���|�W�E���u�Ԉ��w��肩�猩�����⏞�v���������̂ŎQ�������B

�@���_�̍Ō�Ɏ������˂Ă���̎��_���q�ׂ��B�������e���̓��L������p���Ă������B

�@�]�R�Ԉ��w�Ƃ������t�͎g���Ăق����Ȃ��B

�@�Ȃ��Ȃ�A�ޏ������͐펞���ۖ@�ł���p�[�N����@�K�ɋK�肷��]�R�҂łȂ��A���������ăW���l�[�u���Ō��҂ɏ�����ҋ����߂��̓K�p��F�߂��Ȃ����炾�B

�@�ޏ������͗A���D�ɏ悹��ɂ��R���i�Ƃ��ĕ��i�������ꂽ���A�l�i�Ȃ��z��Ƃ��Ă����ҋ�����Ȃ������B

�@�l�i�Ȃ����┵�ɂ������ď]�R�ł͂Ȃ��R�p�Ƃ������̂����������Ă������i�R�n�������ɂ͌R�p�n�C�ł���j�A�܂��������̈Ӗ����炷��Δޏ������̈����͌R�p���z��ɂق��Ȃ�Ȃ������B

�@���ɁA���ݖ��ɂȂ��Ă��鋭���A�s�Ԉ��w�����A�j���̐����ʈ�ʂ̖��┄�t���Ƃ��Ȃ������̖��Ƃ��ċc�_����͔̂����Ă������������B

�@���̖��͂���Ȃ�Љ���ł����ʖ��ł��Ȃ��A���Ƃ̌R�����x�̖��ł���B

�@���̂��Ƃ�F�����Ă������������B |

�@�Ñ�ȗ��A���E���̌R���̉����ɔ��t�w�̐��s���t�����̂ł������B

�@�������A�Ȃ��A�����̑��ŁA�L�͂Ȓn��̐��ɂقƂ�ǂ��܂Ȃ��A�����A�s�Ԉ��w�ɂ��u����Ԉ����v�Ȃ�O�㖢���̌R���{�݂��A���{�R�ɂ����J�݂��ꂽ�̂ł��낤���B

�@���{�ł����I�푈�̌��I�L�^�E�R��̕E�����̓��L��莆�ɁA��n�ɐi�o���A�R�����ڂɂ��̉c�ƂƐ��a�\�h�q�����Ǘ��������t�Ƃ̘b�������Ώo�Ă���B

�@�������A����́A��n�ɐi�o���Ă������t�Ƃ��R�I���I�ƌR�q���̈ێ��E��̒n�R���̗��ꂩ��Ǘ������̂ł���A���t�Ƃ̌R���{�݉��ł͂Ȃ������B

�@���m�����̎莆����L������ƁA��n���t�̒l�i���������Ĉ�ʕ��m�̑��������������Ɩ����̑��݂ƌ��Ă����悤�ł���B

�@���{�R��Z�Z���̑�R���n�ɑ��������I�푈����푈�ł��������A���[���b�p�̂��ׂĂ̑卑�A�̂��ɂ̓A�����J���Q�킵�A���ׂĂ̍����������������̗p���đ啺�͂����ɑ���A�Λ����Č݂��ɏ���Ȃ�������ƂȂ����̂���ꎟ���ł������B

�@������P�����A���m�����͚͍������Ɍ��݁A���Ӗ��Ȏ������������A�}��C�����Ђ낪�����B

�@�e���̑O�������ɔ������N���������A�킯�Ă�����Z�N�̃t�����X�R�ɋN�����������͊낤���t�����X�R�̑S����̕�����������˂Ȃ������B

�@�����قǑ����̕��m���R�@��c�ɂ������A����畺�m�ɂ��������ʏ��Y�������Ȃ�ꂽ���A���Ԃ͉������Ȃ������B

�@���m�����̕s�����������邱�Ƃ��挈�Ƃ��ꂽ�B

�@�������đ����Ζ��̕��m�����ɂ���������Ζ��ɂ��x�ɐ��x���������ꂽ�B

�@���̐��x�́A����ɂ�����A�����J�R�⒩�N�푈�E�x�g�i���푈�ɂ�����A�����J�R�ɂ������p���ꂽ�B

�@���N�푈�̂Ƃ������̗����n���ӂ��ČR�ړ��Ă̔��t�X�Ɖ����A�x�g�i���푈���̉���̉Î�[��n���ʂ̃R�U�i����s�j��掵�͑��̊�n�̉��{�ꂪ�ČR�̈����Ɣ��t�̒��ƂȂ����̂��A���̌��Ζ��ɂ����A��̋x�ɕ��m�����̋C�U���̏�Ƃ��ꂽ����ł���B

�@��㔪���N�Ɏ����V�h�j�[�ɍs�����Ƃ��A�����܂���̏��X�c�Ƃ�������Ă��Ȃ������I�[�X�g�����A�̗�O�I�Ȗ�̔ɉ؊X�A�L���O�Y�N���X���ӂ̃r�W�l�X�E�r���X�̈Â���̊p���ƂɊX���������Ă���̂��A�^�N�V�[���猩�����ċ������B

�@�����Δޏ������̓e���E�_���[�E�K�[���ƌĂ�Ă��邻�������A���̌ꌹ�̓x�g�i���푈���̋x�ɕĕ�����̔��t�w�����̕t�߂ɏW�܂�A���̔��t���ꂪ��Z�h���ł��������Ƃɔ�����Ƃ����B

�@�I�[�X�g�����A�̓x�g�i���푈�Q�퍑�ł���A�x�g�i������C�^�̋����������{�̉���ɂ���ׂāA�V�h�j�[�͕ĕ������났�₷���x�ɒn�ł������Ǝv����B

3.2 ���{�ŗL�̌R���{�݁E�Ԉ���

�@��ꎟ���ȍ~�́A�啺�͂ɂ�钥�����R���������Ă��钷����ɂ����āA�������m�̌��Ζ��ɂ��x�ɐ��x�͕s���̐��x�ƂȂ����B

�@�������A���̐��x�����Ȃ������̂����{�̌R���ł������B

�@�]�E�o���E�V��@����ȂǂŌ���̓s�s����n�Ɖ�������@����鏫�Z�Ƃ������A�����Ζ��������ɂ킽��x�ɐ��x���Ȃ����{�̕��m�����́A���̓��̂��ƂƂ��킩��ʖ����̏��W�����݂邾���ŁA���������m��ʐ����̊댯�ɋ��₩�������X�𑗂�˂Ȃ�Ȃ��������A���̐��_�I�ْ�����̑��̊Ԃ̉���̋x�ɂ����^�����Ȃ������B

�@���m�����̋C���͍r�i�����j�݁A�Փ��I�ŗ��J�I�ȋ������������������B

�@���O�ܔN���̒��������Ō��Ƃ��Ē��W����O�Z�N�ꌎ��Z���ɓ��c�����O���N���̓�N�������́A���̔N�̎�����Z���ɏ����A�x����\��ł������B

�@����������ḍa���������N����Ɣ�����A���R�����R��b�͋��s�Ȑ��̎t�c�̏����̉����𖽂����B

�@�ނ�͂����炭�����R���Ȃǂ̕Ԕ[�葱���I���Ă���A����͑��ʍs���ŕ��A��Z���̌ߑO���ɂ͕����ɒ������ĕ��c�̖���o��\����A����O�ɓˑR��������A�t�ɐ��ւƋ��o�����H�ڂɂȂ����B

�@���s�Ȑ��̌����t�c�ŁA��̓싞�U���ɉ�����������ɁA�F�{�̑�Z�t�c�A���s�̑��Z�t�c�ƁA�l���̑���t�c�̈ꕔ���������B

�@�싞�s�E�����ōł��������Ƃǂ납�����̂����s�̑��Z�t�c�ł������B

�@�F�{�̑�Z�t�c�̕]�����悭�Ȃ��B

�@���Z�t�c�͎t�c�����헪�P�ʂ̕��c�����邾���̐l�i�E��ʂ̎���łȂ������Ƃ������Ƃ��w�E����Ă��邪�A���{�������Ɛ푈���͂��߂Ȃ���A���N�O�ɌR����E���Ō̋��ŕ��a�ɉƋƂɏ]�����Ă����͂��̕��m�������A�������O�Ɍ�������������Đ�n�ɑ����A�����̐�F�����̐펀�ɓ��h���Đ��_�̕��t�������A�S���r��ŁA�����E�s�E�E���D�̎�l���ƂȂ����̂��̂Ȃ��Ƃ��Ȃ��B

�@�������鋭�������ɓ���ɂ߂����R��]���l�������̂��A���m�����Ɍ��ŋx�ɂ�^���đO���̕��͂�����������͂�ቺ�����邱�Ƃ�����邽�߁A�R���g�D�I�ɔ��t�w����ɑ��荞��őO�����m�����̗~���s������������Ƃ����A��͓I�ȃ��X���������A�������ȕ������B

�@�������āA���E�ɓƓ��̌R���{�݂Ƃ��Ắu����Ԉ����v���R�ɂ���Čv�悳��A�J�݂��ꂽ�B

�@�R���{�݂Ƃ��Ȃ�Ό��͂ɂ�鋭�����\�ƂȂ�B

�@���n�̐N�j�q�ɋ����������ɂ�镺���̋`��������ȏ�A�A���n�̎�N���q�ɈԈ��w�Ζ��̋`�����ۂ����Ă����R�Ƃ����A���̘͂_�������̔w��ɂ�����Ă���B

�@�Ȃ��A�A���n�̎�N���q�Ȃ̂��B�����A���n�o�g�̕��m�����̍ȂƂȂ�A�����̕��m�̕�ƂȂ�ׂ����n�̎�N���q�������Ԉ��w�Ƃ��邱�Ƃ́A���ڂɕ��m�����̎m�C�𗎂����ʂƂȂ�B

�@����Ƃ����āA�E�ƓI���t�w�����������ĈԈ������J�݂��邱�Ƃ́A�l�����s�����A�R���̐�͂ɉe������Ƃ��낪�傫�����a�����Ђ낭�R�����Ɏ������ފ댯���B

�@������A�A���n�̎�N���q�̈Ԉ��w���K�v�������̂��B

�@�Ԉ��w���]��������ꂽ�̂͂���Ȃ鋭���J���ł͂Ȃ��A����Ȃ锄�t�ł��Ȃ��B

�@����͖̋����ł͂��������A���̖��̂��̂������Ǒ��ɔ�����s�ׂł���A���̍s�ׂ̋����ɘJ���̑Ή��⏤�s�ׂ̊T�O��K�p���邱�Ƃ͌���Ă���B

�@�̑㏞�Ƃ��ČX�̕��m����������Ƃ����咣�́A�����Ȏ咣�Ƃ��Đ��������Ȃ��B

�@�ނ�͈Ԉ����Ɏx��������������Ȃ����A�Ԉ��w�ɒ��ڂɎx�������킯�ł͂Ȃ����낤���A�܂��Ďx�������㏞���R�[�ł���A����͓��{���Ƃɂ���Ă���ꂽ��Z�D�ł����Ȃ������B

�@����͂͂����茾���č��Ƃɂ��ƍߍs�ׂł���B

�@���������āA�⏞�ƎӍ߂͍��Ƃ̐ӔC�ɂ����āA���Ƃ��璼�ڂɔ�Q�����X�l�ɂ������āA���ڂɂ����Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���ꂩ��s���A�g���b�N����o�E���ɁA���̎�̌R���{�݂͑������������A���̖��͐[���ɍl����������Ȃ��Ȃ�B

3.3 �g���b�N���̈Ԉ���

�@��Ƃ̌E�c���Ɂw�g���b�N�������x�Ƃ�����i������B

�@�����Ƃł��钘�҂͂�����u�����v�Ƃ��ď��������A���Ȃ��̌�����i�������̂��́w���l���ɂāx�ɂ���ׂ�ƁA�͂邩�Ƀt�B�N�V�����̕��������Ȃ��A���Ҏ��g���푈���̐����Ƃ̎�Y�҂̈�l�Ƃ��Čo�����������������Â�����i�ł���B�@���̂Ȃ��ɂ��Ȃ��D�Ńg���b�N���ɑ����钩�N�l�Ԉ��w�̓��g���E�̘b���o�Ă���B

�@�g���b�N��̈Ԉ����앗���̏��Z��p�̓��{�l�Ԉ��w�ƂƂ��ɓ��S������Y�҂̘b������A��Y�҂͕߂���ꂽ���A���{�l�Ԉ��w�͎��E�����B

�@���{�l�Ԉ��w���������āA�D���D��ňԈ��w�ɂȂ����킯�ł͂Ȃ������B

�@�܂��ċ\�i�����ށj����đD�ɏ悹��ꂽ���N�l�Ԉ��w�̓��g���E�ɂ��āA�w�g���b�N�������x�͎��̂悤�ɏ����Ă���B

�@�D����ɂ����ނɂ��������A�D�q�̂Ȃ��̏����͂܂��܂��Ђǂ��Ȃ��Ă����B

�@����ɃT�C�p�������������邱�납��A�g���r�炭�Ȃ��Ă����B

�@����Ȃ�����A�������̈�l���C�ɓ��g���E�������B

�@�������̂������l���́A���ꂩ�瑗���Ă䂭����̓��ł̂ق�Ƃ��̎d���̓��e��m�炳�ꂸ�A���܂���Ă�Ă���ꂽ�̂��Ƃ������Ƃ������B

�@���g���E�̌��������̂��ƂƊW���������悤�ł���B

�@����͂�������A�u�݂ǂ肪���v�Ƃ����ӂ��ɁA�D�q�̎������ɂ�����Ă������A���͍̂��̂䂩���𒅂��N��̏��̂ق��������B���łɗ[�H�̂���ŁA��ɂ͂����Ă��炾�����B

�@�u���݂̂ǂ�Ƃ������A���N�l���Ƃ�v

�@�z�H���ԂŐH��ɍb�ɏo�Ă����A�����A���Ă��āA�b�������Ă����B

�@�u�ȂB���N�s�[���v�i�����̃}�}�j

�@�u�݂ǂ�Ƃ����̂͏����p�̌��������A�{���͗��p���Ƃ����B

�@�����͖{���̎o�ŁA�݂ǂ肪�A�C�S�A�A�C�S�Ɛ��������āA�b�ŋ����Ă����c�c�v

�@�݂ǂ�A����A���p���̎o�̎��E�̘b�͂����ɑD�q���イ�ɍL�������B

�@���̂����̔��������s�[�X�݂̂ǂ�̕��łȂ��A�Ȃ��N��̎o�̂ق��ł������̂��\�\�B

�@�i�����j

�@���̖k�[�Ɉʒu���Ă��邱�̗����n����A����ɖk���̕����ցA�C�݂����̓���������Ƃ܂���āA���傤�ǃR�u�R�̗����ɂȂ錳�����������b�`�f�[���ɂ́A�w�앗���x�Ƃ����C�R�̈Ԉ������ł��Ă����B

�@�s�����̊Ŏ炽���ɂ��A��]�҂ɂ͓앗���o�������s����Ă��āA�x��Ŏ�̏o���ԍ��́A���傤�Lj�Z�Z�Ԃ������̂��B

�@�u���j���ɂ����Ƃ����ւB�݂�ȁA�ǂ̎��̂܂��ɂ��s�Ă��ĂȁB

�@������̂��̂��w�͂₭��ꂦ�b�I�x�Ƃ����āA�ǂȂ�B��������������@����˂���v

�@�x��Ŏ�͂���Ȃӂ��ɂ����āA��������߁A���i�F�̎��l���𒅂����j�������킹���B

�@�x��Ŏ�̘b�ł́A�앗���ɂ͓�\�l���܂�̏���������Ƃ������Ƃ������B

�@���̂����̔����ȏオ���m�ۂŁA�������Ƃ�������ɑ���ꂽ�����������ł���B�i�����j

�@�������������́A����ȕx��Ŏ�̘b���������тɁA����ɂ���r���̕��m�ۂ̂Ȃ��ł̂ł����Ƃ��v�������Ă����B

�@��̍b�ňÂ��C���݂߂āA�A�C�S�A�A�C�S�Ɛ��������ċ����Ă������������s�[�X�݂̂ǂ�Ƃ������̏����\�\���p���̂��Ƃ��v��������Ă���̂ł������B

�@�u�܂��\���A���̂��ǂ����������ȁv

�@�u���݂̂ǂ�̎��̂܂��ɂ��s�Â��̂����B

�@�ǂ���������ł���ȓ��ɑ����Ă����̂�����Ȃ����A�ނ����b���ȁv |

�@��Y�҂���������ɑ����Ċ�n�݉c���s�ꌚ�݂Ȃǂ̋����J���ɏ]��������ꂽ�����͂��܂�m���Ă��Ȃ����A�g���b�N���́A�����̎��l�����Ƌ����A�s���ꂽ�R�p�Ԉ��w�����Ƃ��A���Ȃ����œ��{�C�R�ő�̑O����n�̏��������ɕ�d���邽�߂̖��������ꂽ�A������̓��ł������B

�@���ꂪ�푈���̃g���b�N���̂�����̊�ł������B

3.4 ��m�Q���ɑ���ꂽ���l����

�@���O���N�̖����ɂȂ�Ɠ��{�͓�m�Q���̌R�����}���͂��߂��B

�@���[���b�p�ő���̊�@�����܂������O���N�A�A�����J�̓��[���b�p�ƃA�W�A�ł̑����Ԑ푈��z�肵�A����܂ł̈ꍑ����̐F�ʍ��v������ă��C���{�[�E�v�������v�悵���B

�@�����̓��{�̓�m�Q���̌R���͐���@����ї���@�̔�s�ꌚ�݂���̂ŁA���l��N��̑ΕĊJ�펞�Ɏg�p�\�ȗ����s��́A�}���A�i�����p�K���A�T�C�p���̃A�X���[�g�A�e�j�A���̃n�S�C�A�J�����������g���b�N�̒|���A�|�i�y�̃i���{�}���A�p���I�̃y�������[�A�}�[�V���������N�F�[�����̃��I�b�g�A�}���G���b�v�̃N���A�A�E�H�b�[�ł������B

�@���݂̘J���͂��s�����A�܂��O��N�ɁA�e�j�A���ƃE�H�b�[�̔�s�ꌚ�݂ɁA���l�Y��������̎��l�J�����������ꂽ�B

�@�Ԑ����Ɩ��t����ꂽ���l�����́A�e�j�A�����ɑ���ꂽ��Y�҈�Z���i���S��Z���j�A�E�H�b�[���ɑ���ꂽ��Y�҈��Z���i���S�O�Z���j�ŁA��������J��O�ɍH�����������Ă��̑��������n�ɋA�����B

�@�Ƃ��낪�A�g���b�N���Ɏ��l�����𑗂�o�������ؗ��s�Y�ǒ����������������w�펞�s�Y���^�x�ɂ��h�q���́w��j�p���x�ɂ��A�e�j�A������E�H�b�[���̎��l�����̂��Ƃ͏����Ă��邪�A�g���b�N���̎��l�����̏͏�����Ă��Ȃ��Ƃ����B

�@�����̎��l�����̑啔���͊J��O�ɋA���ł������A�g���b�N���̎��l�����͑������J���ɓ��ɑ����A�A���R�̐���̔w��Ɏ��̂�����ċQ���ɋꂵ�ޔߎS�Ȑ������������A�����̋]���҂��o�����B

�@�E�c���ɂ��A�l��N��Z���Ƀe�j�A�������Y�ҋ㔪�����ɕ����ăg���b�N���ɓ]�p����A�S����l�Z�̌Y�������牡�l�Y�����ɏW�߂�ꂽ��Y�҂ŁA��O����O�Z�Z���A��l����l�Z�Z���A����܁Z�Z���]�̎��l�����̐}������Ґ�����A�l��N����l���ɂ����ăg���b�N�̏t���̗���@�̔�s��Ɛ���@�̔�s��̌��݂̘J���͂Ƃ��đ��荞�܂ꂽ�B

�@�����n�͎l�O�N�ꌎ�ɊT���A�����n�͎l��N�i���s���j�ɊT�����ߕ�����鎞���ɒB������Y�҂����҂��ꂽ�B

�@�l�l�N�l���̓�x�ڂ̃g���b�N�����P��A�g���b�N���Ɩ{�y�Ƃ̑D�ւ͐₦�����A���̂Ƃ����Ɏc�����Ă�����Y�҂͌l�㖼�A���̌㌻�n�Ŏߕ�����ČR�v�ɕғ����ꂽ���̂����Z���A�푈�I�����̐����҂͎��l���A�l�l�N��Z���Ȍ�ɎO�ܔ����̎�Y�҂����B

�@��P�ɂ�鎀�҂͈ꖼ�ŁA���͂��ׂĉ쎀�ł���B

�@��Z���̊Ŏ�̂������҂͎O���i�����ꖼ�͔����j�ɉ߂��Ȃ������B

�@�O���N�Ȍ�ɋ}�݂��ꂽ��s��ȊO�̌R���{�݂͕n�ゾ�����B

�@�`�p�ł̓T�C�p���A�g���b�N�A�p���I�A�A���K�E���A�|�i�y�A�����[�g���J�`��ƒ�߁A���V���g�����̐����ɂ����Ă����ԍ`�Ƃ��ċD�D�p�̕u���̌��݂������Ȃ�ꂽ�B

�@�������A�ꖜ�g�����ȏ�̑�^�D���ڊ݂ł���u���̓T�C�p���`�ƃp���I�`�����ł������B

�@�C��Ȃǂ̖h���{�݂̌��v��͂��Ƃɗ����x��A���݂ɂ͓��䓹�H���g���A���̕~�n�ɂ͓���~�n�𗘗p����Ƃ����A���悻��p�I�ϓ_���ɂ����X��`�I�ȑ㕨�ł������B

4�@�u�I�����W�v��v�ƃ��V���g���̐�

top

4.1 ���b�h�����A�I�����W�͑��

�@���I�푈��A���B�̗����J�������߂����ē��{���푈���̌����j�����̂ŁA���I�u�a�����������A�����J�̑Γ�����͗�p���A����ɃA�����J�����ɂ�������{�l�ږ��r�˖�肪�N�����ē��ĊW���ɓx�Ɉ������A���Đ푈�̊�@�����ꂽ���Ƃ��������B

�@���I�푈��̈��Z�Z�N�������l�N�ɂ����āA�A�����J�C�R�͑����m��Ƃ���Γ��푈�ɂ�����헪�v��𗧈Ă����B

�@���̌v��Ă����Z�Z�N�Ɂu�I�����W�v��v�Ɩ��t�����A���{�ł́A����Ȍ�A�����J�̑Γ��푈�v�挤�����p������Â����ƏЉ��Ă���B

�@�������A�u�I�����W�v��v�Ɋւ�����{�ł̂��̂悤�ȗ����͐������Ȃ��B

�@���ɁA���{�����I�푈��̈��Z���N�Ɂu�鍑���h���j�v�����肵�A�C�R�̑z��G���̑��ɃA�����J�������A�Ȍ�A���{�C�R�͑ΕĐ푈������ڕW�Ɍ��݁E�P�����Ă����̂ŁA�A�����J���I�����W�v���Nj����Â����Ƃ��Ă��A�����s���Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@���ɁA�Ȃ��I�����W�Ȃ̂��A�Ƃ������̂̈Ӗ��𗝉����ׂ��ł���B���E���ʂ̌R���펯�Ƃ��āA���R�E�C�R���킸�A�n�}��C�}��ɓG�����̔z�u���L���ꍇ�A�G�����b�h�A�������u���[�ŋL������̂�����ł������B

�@��{�̔������ԁA�������Ƃ����F���M�����邪�A����͏��Z�����̐}���p�p�ɍl�Ă��ꂽ�R�p�F���M�ł������Ƃ����B

�@���{�C�R���ނ��瑽�����w�C�R�헪���_�ƃA���t���b�h�E�}�n�����w����Ƃ���Z�I�h�A�E���[�Y�y���g�哝�̂́A�A�����J���C�R���Ɉ�Ă����悤�Ƃ����B

�����̃A�����J�̊C�R�헪�̑�ꐳ�ʂ͑吼�m���ʂł������B���������āA���[���b�p���̊C�R���C�M���X��R�R�i���b�h�j�ɂ���Ƒz�肵�A�������ʂ̑����m�ŃC�M���X�̓������ł�����{���u���b�h�v�ɂ��R�R�Ƒz�肵�āu�I�����W�v�Ɩ��t���A�A�����J�̐��͌��i�u���[�j���̑��L�V�R���v����u�O���[���v�Ɩ��t�����B

�@������A�d�_�̒u�����ł́A���b�h�i�C�M���X�j���u���[�i�����j�ɑΉ����A�I�����W�i���{�j�̓O���[���i���L�V�R�j�ɑΉ����郌�x���̌R���v��ł������B

�u�I�����W�v��v�Ƃ������̎��̂��A���{�𐳖ʂ���G�Ƃ���헪�v��łȂ����������������Ă���B

�@�����A�����J�͑��̎�͂��吼�m�݂̃A�����J�����̌R�`�ɂ���A�����m�ɉ�q����ɂ͓�Ẵ}�[�����C�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ��A���Đ푈������ɂ��Ă����B�����̌R�͂͐ΒY�����C�D���i�{�C���[�j�Ń��V�v���E�G���W�������V�X�e���ł���A�R�͗p�̗ǎ��̖����Y�̓A�����J�����̃A�p���`�A�n��ł����Y�o�����A��͑��������߂̒��Y��E���Y��𒆌p��n�Ƃ��ē�Ċe���ɂ����Ƃ��K�v�ł������B

�@���Z���`����N�ɂ����ẴA�����J�̃O���[�g�E�z���C�g�E�t���[�g�i���F��͑��j�̐��E����q�C�́A�����̃n���v�g���E���[�Y���o�`���A��Ċe�n�ŋ��Y���Ȃ���}�[�����C�����ւăT���t�����V�X�R�ցA�n���C�̃I�A�t���A�ė̓��T���A�o�R�ŁA�j���[�W�[�����h�̃I�[�N�����h�A�I�[�X�g�����A�̃V�h�j�[�E�����{�����E�p�[�X�o�R�ŃC���h�l�V�A�̃o�������̃����{�N�C���A�{���l�I�i�J���}���^���j���ƃZ���x�X�i�X���E�F�V�j���̂������̃}�J�b�T���C�����ăt�B���s���̃}�j���ɓ������A���ꂩ����{�̓����Ɂu�e�P�K��v���͂������B

�@�������A���̊͑��͐�͂Ƒ��b���m�݂͂̂ŁA�퓬�ɂ͕s�����������q�C�Ɋ����Ȃ��쒀�͂Ȃǂ̏��^�͒��𐏔����Ă��Ȃ������B

�@�����̑�͑��̑�q�C�ɂ́u�e�P�K��v�̎�|���܂܂�A����䂦�ɓ씼�����I�āA�j���[�W�[�����h�A�I�[�X�g�����A�̓Ɋ�����Ƃ������Ƃ��ł��邪�A���{�ւ̐펞�U���H�̊J����l�������ꍇ�A���̍q�H�̊J��͓���������݂đR��ׂ����̂ł������B

�@�Ȃ��Ȃ�A�u����l�N�ȑO�A�T�d�h�́A�n���C�ƃt�B���s���̊Ԃɂ���Ǎ`�͒������ɂ���ď��L����Ă���Ƃ��������s�\�̖����ɒ��ʂ��Ă����B

�@��ꎟ���E���ɍۂ����{���h�C�c����~�N���l�V�A������D�����Ƃ��A�͖�������A���̔h�̋F��͂��Ȃ���ꂽ�̂������v�i�w�I�����W�v��x�j�Ƃ�������������������ł���B

�@�u�T�d�h�v�Ƃ����ł����̂́A�h�C�c�̃~�N���l�V�A�̑��݂���Q�ƌ��Ȃ��h�ł������B

�@�A�����J�C�R�̒��ɂ�����������́u�ːi�h�v�́A�h�C�c�̃~�N���l�V�A�̑�ʂ̂������ɒ��Y��E���Y���ݒu���邱�Ƃ��l���Ă����B�ނ�́A�h�C�c���h�G�C�M���X�̓��������{�������v���Ă��Ȃ����낤����A���{�U���̂��߂̃A�����J�͑��ɒ��Y��E���Y������\��������ƍl�����̂������B

�@�������A����͒��̂悷���鎩������ȍl�����ł���A�h�C�c�������̎R�������ɂ�������̗�������{�ɒD����댯��`���Ă܂ŁA�A�����J�Ɍ����ꂵ�Č���������j��Ƃ͎v���Ȃ������B

4.2 �u�I�����W�v��v�Ɏ����\�ȏ���

�@��ꎟ����A�����m�����܂��R�������傫���ω������B

�@�A�����J�̓p�i�}�^�͂��J�ʂ����A�吼�m�̊͑���͂��m�ɒZ���Ԃʼn�q�ł���悤�ɂȂ����B

�@�R�͂̋@�ւ̓��V�v���E�G���W��������C�[�|�r���ɑւ���ĔR����サ�A����ɔR�����ΒY����d���ɐ�ւ����A�A�����J�����̃J���t�H���j�A�����E�L���̐Ζ��Y�n�Ƃ��ēo�ꂵ���B

�@������̍ő�̕ω��́A���������m�ɗ����͂�����h�C�c�̎p�����������Ƃ������B

�@�u�A�����J�̐헪�Ƃ����́A�I�����W�E�v�����ɂƂ��ē��{�̋L�O�i�����w�ō��̏d�v���x���悭�������Ă����B

�@�T�d�h�́A�������r��Ő_��������������H���ƍl�����B

�@��ѐΐi�U���ɂ͐�Εs���ȁw�펞��̂��Ďg�����m���Ԃɂ����A�̍`�x�͍��R�Ƃ��ċ�̉������B�i�����j

�@�������C�R��w���̓ːi�h�ɂƂ��ẮA���{�̓����͍Г�ȊO�̉����ł��Ȃ������B�i�����j

�@����́A�������{���A�O�A������уt�B���s���ւ̕ČR�̕⋋�����ׂ��悤�Ȋ��D�ŗ��Ƃ���A�A�����J�������Ɋ댯�ȏɂ��炳��邩�ɂ��Čx��������̂ł������v�i�w�I�����W�v��x�j�B

�@���Ԃ͓ːi�h�ɂƂ��Ă��L���ɉ��������B�����N����̃x���T�C���u�a���ŁA���h�C�c�C�O�̂̐폟���ɂ��̗L��F�߂��A���ۘA���̈ϔC�����̂Ƃ����`���ŕ��z���邱�Ƃɂ��A�ϔC�����̂̓�m�Q���ɂ��Ă͍��ۘA���K��Łu�z�閔�͗��C�R�����n�̌��y�x�@���͒n��h�q�ȊO�ׂ̈ɂ���y���̌R�����������i�����֎~�j���ׂ����Ɓv����߂�ꂽ����ł���B

�@�Ȃ��A��ꎟ���ŃI�[�X�g�����A����̂��A���풆�ɓ��{����̂��邱�ƂɂȂ�`�N�����́A�C�M���X�{���̈ϔC�����̂Ƃ��ꂽ�B

�@��ꎟ����܂ł͌��z�Ƃ��Ă������݂����Ȃ������u�I�����W�v��v�́A����ɂ���Ƌ�̓I�v�搫�������Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B

�@��ꎟ���ɑ吼�m����у��[���b�p�̐��ŘA���R�̈���Ƃ��Đ퓬�ɎQ�������A�����J�ɂƂ��āA�C�M���X�͂��͂�u���b�h�E�v�����v�̑Ώۂł͂Ȃ��Ȃ������A�V���̃h�C�c�鍑�C�R�i�u���b�N�j����ł����B

�@�A�����J�̐헪�����̑ΏۂƂ��Đ����̂������̂́A�u�I�����W�v��v�����ɂȂ����B

�@�������u�I�����W�v��v��̉��̏�������������B�p�i�}�^�͂̊J�ʁA�͑��@�ւ̏d����ĉ��ƃJ���t�H���j�A�̐Ζ���Y�n���A�R���⋋�ɕK�v�ȃ^���J�[�̐����A��ꎟ��풆�̃��[���b�p�ւ̐Ζ��A���̎��т��ؖ������悤�ɁA���E�̐Ζ��s����قۓƐ肷��A�����J�̃X�^���O�[�g�Ќn�̏��L�^���J�[�����ŏ\���ł������B

�@�ł��d�v�ȏ����̕ω��́A��O���ɔz�����邱�ƂȂ��ɁA�͑����n���C���璆�������m�i���铹���J�������Ƃł���B

�@�����N�́u�I�����W�v��v�ŁA�����i�K�Ńn���C�̐^��p�Ɋ͑����W�����A���i�K�Ő^��p����}�[�V���������̃G�j�E�F�g�N�ʂɐi�o���A����ɓ��J�����������̃g���b�N�ʂ��̂���Ƃ����A���������m�̓ːi�v��ƂȂ����B

�@��O�i�K�͂��̂Ƃ��̐���̏�Ԃɂ��s�m��ł��邪�A�g���b�N������n�Ƃ��āA���{�ɐ�̂��ꂽ�O�A�����D��Ɍ��������A��͂��̂��ꂽ���\�����̃}�j���D��̂��߃V�u�����C���ʂɌ��������A�p���I���ւ邩�ւȂ����͖���Ƃ��ē�V�i�C�ɖʂ����p���������̃}�����o���p�i�̂��~���_�i�I���̃_�}���L���X�p�ɕύX�j�Ɍ��������A���邢�͒��ڂɓ��{�̉�����Ղ����A�������̑I�������l����ꂽ�B

�@������ɂ���A�u�ő�̌���ꂪ���������ƂȂ邱�Ƃ́A�헪�Ƃ����̈ӌ��̈�v����Ƃ��낾�����B�i�����j

�@���Z�Z�N����l�ܔN�̍Ō�̐퓬�Ɏ���܂ŁA���������̍U���͕č��헪�̎�v�e�[�}�ł������v�i�w�I�����W�v��x�j�Ƃ����B

4.3 ���p��O��������ĉp�����O����

�@���������������������Ĉ���Z�N��͂��߂̈����N�ɁA���V���g����c���J���ꂽ�B

�@���{���S���͊C�R��b�̉����F�O�Y�E�M���@�c�����ݓ���ƒB�E���đ�g�̕�����d�Y�ł������B

�@���{�C�C��̂Ƃ��̘A���͑��Q�d���Ƃ��Đ�p�Ƃ̖��������������ƁA�����O���̑㖼���Ƃ������镼���A��l���O���̕���Ƃ������V���g����c�̌��ʂƂ��Đ����������V���g���̐��́A���{�ɂƂ��ėL���ł��������A�s���ł��������B

�@��ꎟ���ɏ��������卑�͊C�R�̌��͋����ɓ˓����A�e���Ƃ��ɉߑ�ȍ������S�ɋꂵ�ނ��ƂɂȂ����B

�@���V���g����c�̖ړI�͓��A�W�A�E�����m�ɂ�������̐��Â���ɂ���A���̈�Ƃ��āA�C�R�̌R�����������߂鐢�E�I���_�̂��ƂŁA�C�R�R�k��c���J���ꂽ�B���V���g���̐��Ƃ��Đ��������̂́A�����m�̕��a�ƍ��ے����ێ��Ɋւ�����E�āE�p�E���Ԃ̎l��������i����ɂ���ē��p�����͔p�~�j�A�����̎匠�E�̓y�ۑS������і�ˊJ���E�@��ϓ��̌������m�F�����フ������i�O�L�l���̂ق������E�x���M�[�E�C�^���A�E�I�����_�E�|���g�K���������j����т���ƊW������{�̒����ւ̋��h�C�c�̎R�������Ԋ҂Ɋւ�����؏��A�C�R�̌R�������Ɋւ�����Ȃǂł������B

�@����܂Łu���{�O���̊�v�ł��������p�����̔p���ŁA���{�̊O��H���͎��I�]�������܂�ꂽ���A���V�A�鍑�����ł��A�C�M���X���J�i�_�̖h�q��S�ʓI�ɃA�����J�Ƃ̗F�D�W�ێ��Ɉˑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�����̂��ƂŁA���p�����͂��̑����̈Ӌ`���������B

�@�l�������ɂ̓C���h�V�i��̗L����t�����X��������ꂽ���A���͓̂��ĉp�O���̊����m�������ł������B

�@�܂��A���I�푈��̖��B�����̔閧����̑���ł��������V�A�鍑�����āA���{�̒����ɂ����鐨�͌��Ɨ����̊g�吭�p�[�g�i�[�������ČǗ������ȏ�A�����̌���ێ����߂��フ�������܂��K�R�ł������B

�@����͌��݂ł����A���̏I���ɂ��A���Ĉ��ۑ̐�����Ƃ�����{�O�����A���Ē����̊����m�������̐��ɓ]������قǂ̑�]���ł������B���������O���͐V�������ۓI�����ւ̑Ή��ł��������A��ꎟ��킪�����炵�����E�V�X�e���̘g�g�݂̕ω���F���ł��Ȃ��������{�̑����̐����Ƃ�R���́A�����O������O�����Ƃ��Ĕ����B

�@����Ɍ�̎���̍����ɂ������ɗ�������Ȃ������̂́A���V���g���C�R�R�k���̒����ł������B

�@���̏��͓��E�āE�p�E���E�ɂ̌܃����ԂŎ�͊��i��r���ʈꖜ�g�������a���C���`����C������R�͂ŁA�q���͂������j�ۗ̕L�ʂ𐧌�������Ƃ��Ē������ꂽ�B

�@���_�Ƃ��Ď�͊͂ۗ̕L�ʂ͕āE�p�̊e�܂ɂ��������{���O�A���E�ɂ��e��E�Z���̔䗦�ɒ�߂�ꂽ�B

�@�Ƃ���œ��I�푈��̓��{�C�R�ɑ�����͊͑ΕĎ�����ۗL����Ƃ����͑��g���\�z�����������B����͑����m���z���Đi�U���Ă���A�����J�͑����}��������v��������{�́A�A�����J�͑��̐�͂̎��������ĂΌ����ĕ����Ȃ��Ƃ����v�Z����l���o���ꂽ���̂ŁA�A���t���b�h�E�}�n���̒�q�ł���A�C�R�ɂ����鍑�h���̑�ƂƂ����鍲���S���Y�i�̂������j���咣�����Ƃ�����B

�@���V���g���R�k��c�ł́A���炩���߃A�����J�ƃC�M���X�����c���A�����͑Γ��A���{�͗����ɂ������Z���Ƃ����䗦�����߂Ă����B

�@���{���ΕĘZ�����̂ނ��A�ΕĎ����ɌŎ����ĉ�c�������邩�́A�C�R���\����S�������F�O�Y�̌��S�ɂ������Ă����B

�@�����N�u�吳�\��N�x�ȍ~�̊C�R����i�����j�A�����ɂ͍��Ɨ\�Z�͑S�̂ň�l������ꔪ���~�𐄈ڂ��Ă���A���̒����疈�N�܉��~�߂��z���C�R��Ɋ������Ƃɂ͑���̍���������ƍl������v��Ԃɂ������i�w���{�C�R�j�x��O���j�B

�@����͓��{�̍����̎���s�\�ɑ������B

�@���ĕs��_��M���Ƃ��A���h�͌R�l�̐�L���ɂ��炸�Ƃ̐M�O�̎���ł����������S���́A�����m�̖h��������ێ��Ƃ�������̂��ƂɁA�ΕĘZ�������������B

�@�A�����J�ł͓ːi�h���O�A�����v�lj��_���咣���ăn���C����t�B���s���ւ́u�ʂ��ؕ��v����ɓ��ꂽ�����Ă����B

�@���{�C�R�̐헪�\�z���炷��A��͕͊ۗL�䗦�̈ꊄ�����ɌŎ�������A�O�A���E�t�B���s���E���`�̌R��������j�~���A�A�����J�̊C�R��n���n���C�Ȑ��A�C�M���X�̊C�R��n���V���K�|�[���Ȗk�ɐi�o�����Ȃ������d�v�Ɣ��f�����̂ł������B

4.4 �헪�ƁE�����F�O�Y�̉p�f

�@�w���{�C�R�j�x��O���͉����̔��f�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�����C���́A���Ȃ�ȑO����A

�@�@����̃p���[�E�o�����X���傫���ς��A���ɂ���͑����m�E�ɓ����ʂɂ����Č����ł���A

�@�A���u�[������������̍����E�o�ς̕N���͐r�������A�Ƃ�킯�C�R��̑啝�ȏk����}��K�v������A

�@�B�č��Ƃ̊C�R�͋������s�������Ƃ���͖����ł���A���炩�̌`�ŕč��Ƃ̍��ӂɒB���Ȃ�����Ƃ̑O�r���낤���A

�@�Ɛ؎��ɔF�����Ă����B

�@�������Ȃ���A���{�́A���O�Ƃ��ɌR�����������o���ɂ͂Ȃ������B

�@���܂��ܓ����ꋫ�ɂ������ł����p����������d�|�����̂ł���A�䂪���́A�u��҂̓C�M���X�A�n�Ԃ̓A�����J�v�Ƃ�����I���ȉp�O�𐭍�ɏ�����ꂽ�킯�ł���B

�@�����͋A����A��������Ɠ��{�͉p�ĂɈ������ꂽ�ƕΌ�������Ă���҂�����Ƃ̂��Ƃ����A

�@�u�e�����Ղɓ��肽��\�͎z�l�Ȃ邱�ƌ����Ė����肵��f����������̂Ȃ�v

�@�Əq���i�O�f���{�O���w���V���g����c�E���x��Ê��}�ӎ`��A�A�Z�܋�y�[�W�j�A�C�R�R���������͑�Ǐ�̍��h�Ɋӂݏ��Ë��������ʂł���A

�@�u�鍑�̗�����V������Ό���C�R���͂Ƒ����m�h�������Ƃ��ȂĂ��č��h�����x�Ⴗ�鏊�����v

�@�Ǝ��M�������ĕ\�������̂ł������i�O�f�w�����@�R���x�j�B |

�@�������āA���{�͓�m�Q���̖��h���A�瓇�E���}���E�쐼�����E��p�E�O�Ώ����̖h���̌���ێ��i�O�Γ��̔n�����C�R�v�`�A�O�Γ��E��p�̊�E���Y�͗v�ǁj�A�A�����J�̃t�B���s���i�}�j���p���̃R���q�h�[�����͗v�ǁj�A�O�A�����A�E�F�[�N���A�~�b�h�E�F�[���A�A�����[�V�����̖h���̌���ێ��A�C�M���X�̍��`�i�v�ǁj�̖h���̌���ێ������肵���B

�@����͓��{�̌R�k�O���̐����ł������B

�@�������A�����̐헪���_�̌p���҂����͏��a���̊C�R�����̐����̌��ʁA���d�h�ɂ���Č�������r������Ă��܂����B

�@���̌��ʁA���O�l�N�ɓ��{�̓��V���g�����̔p����ʍ����čĂуA�����J�Ƃ̌��͋����ɓ˓����A�������̉ʂĂ͐^��p��P�U���ɐ������Ȃ���A�┑���̐�͂�Z���ԂɈ��g���C���\�Ȑp���ɝ����i�������j������ɂƂǂ܂����B

�@�d���^���N�j��Ȃǂɂ��C�R��n�̋@�\��j�āA�ꎞ�I�ɃA�����J�̊C�R��n��嗤���C�݂܂Ō�ނ����������헪�I�ɗL���ł���Ƃ�������F�O�Y���̐헪�I���z�͑S���Y����A�n���C�̊�n���̂܂܂ɕ��u���ċ@���������A������Ƃ��������������Ȃ����̂ł������B

5�@�g���b�N���A���\�Ƃ��Ắu���{�̐^��p�v

top

|

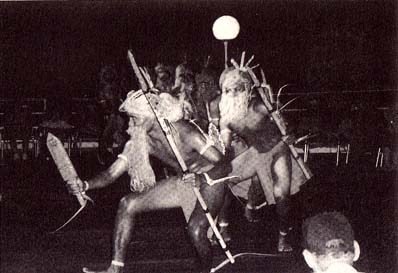

�t�ďH�~�̎l�G�����A���j����y�j�܂ł̎��j�����Ȃǂ��������B

|

5.1 ���E�ő�Ƃ�������

�@�Z���������A�ڂ��o�߂đ��̊O������ƁA�ȊO�ɋ߂��Ƃ���ɓ����������B

�@�₪�ē��̑O�ʂɔ������������т������Ă��āA���̔��������߂Â��Ƃ���ɏ㑤�ɃG�������h�E�O���[���̐��ʂ��L����͂��߂��B

�@�������͊ʂɂ�������g�ł���A���̏㑤�̃G�������h�E�O���[���̓��O�[���i�ʌj�̐����̐F�ł������B

�@�D�����O�[���̒��ɓ���A���ɋ߂Â��ɂ�A������D�O�@�t���̑����̏��M���D�����͂�Ŕ������͂��߂��B

�@���}�Ȃ̂ł��낤�B

�@��������A�D�Ƀ����`�����t���ɂȂ�A�����R�������D�ɏ��ڂ����B

�@�����葱�Ƃ����Ă��A��l���Ԉȓ��̃g�����V�b�g�葱�Ȃ̂ł������ĊȒP�ŁA�����ǂ��쐬�z�z�����r�U�p�ʐ^�\�t�̂h�c�J�[�h�ł����Ȃ��A�{�l�̗����K�v�Ƃ��Ȃ��Ƃ����B

�@���H���ɁA�D�̓`���b�N�i�g���b�N�j�ʃ��G�����i�t���j�̍`�̊ݕǂɉ��t���ƂȂ����B

�@�S���̓����R�����I���A��Z���ɏ㗤�J�n�ƂȂ����B

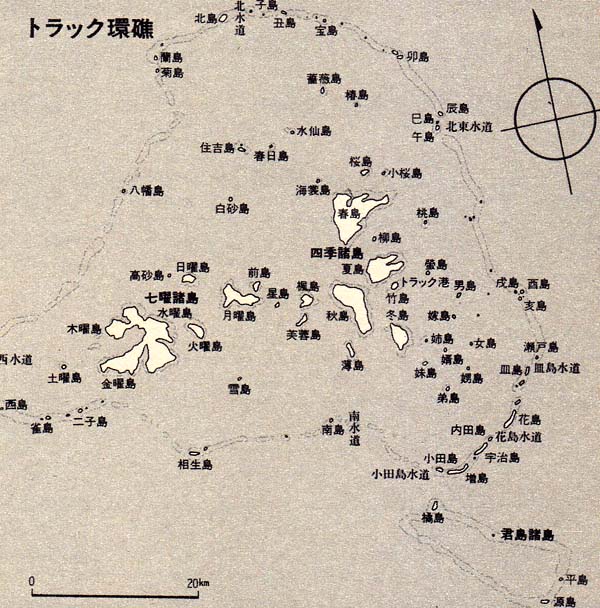

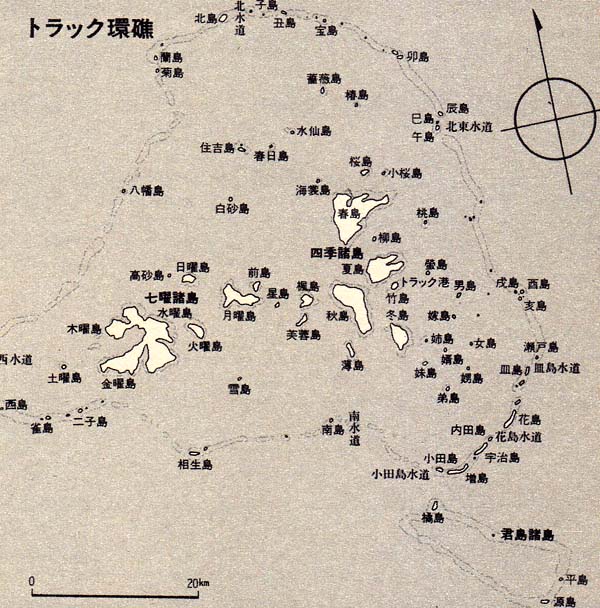

�@�g���b�N���̓~�N���l�V�A�̓��J�����������̎哇�Ƃ������ׂ��n�ʂ��߁A�قۓ��o��܈�x�O�Z�������ܓ�x�܂ŁA�k���x���玵�x�l�Z���܂łɂ܂����钼�a�Z�܃L�����[�g���́A���E�ő�Ƃ��������i�����ɂ͚Əʁj�Ɉ͂܂ꂽ��܁Z�̓����琬��ΎR���Q�ŁA���n�ʐς͍��v���Z�Z�����L���A��v�ȏ����́A���{��������̖��̂ŏt���i���G�����j�E�ē��i�f���v�������j�E�H���i�t�F�t�F�����j�E�~���i�E�[�}�����j�𒆐S�Ƃ���l�G�����A���j���i�E�h�b�g���j�E�Ηj���i�t�@���y�Q�b�g���j�E���j���i�g�[�����j�E�ؗj���i�p�^���j�E���j���i�|�����j�E�y�j���i�I�i���G���j�E���j���i���}�k�����j�Ȃǂ��琬�鎵�j�����ł���B

�@���{����̋����́A�w�ϔC�����̓�m�Q���x�f�ڂ̍q�H�}�ɂ��A�����`�T�C�p���Ԃ���܊\�A�T�C�p���`�g���b�N�Ԃ��Z�Z�Z�\�ŁA���������ē����`�g���b�N�Ԃ̒��������͖���Z�Z�\�A���Ȃ킿��O�܁Z�Z�L���ł���B���{��������̓�m�Q���́A�k�ɏ��}����������Â��ē�k�ɗ��������Â���}���A�i�����i�哇�͏�����[�ɋ߂��T�C�p���j�A���̓�ɁA�ԓ��ɕ��s�ɓ�����Z�Z�\�̊C�ʂɓW�J����}�[�V���������i�哇�̓����[�g�A�g���b�N�܂Ŗ���Z�Z�\�j�E���J�����������i�哇�̓g���b�N�j�E���J�����������i�哇�̓p���I�A�g���b�N�܂ň��l�Z�\�j���琬��A�����t�s�F�^�̔z�u���������Â����m�Q���S�̂̌�_�Ɉʒu����̂��g���b�N�ł������B

�@���O�[�����ɐi������ɂ͊ʂ̐�ڂł������̂��܂�������ʉ߂��˂Ȃ炸�A��ʃg���b�N�̃��O�[���������̔g�Â��ȓ����̊C�́A�����͂̐N���U��������A�ʊO����͖̊C�ˌ���������S�ł������B

�@����烉�O�[�����ł�����Ɏl�G�����͓��X�̔z�u���悭�A���̂������Â����d�̓��C�́A�g�Q��\����h���ɂ��D�s���ŁA�͑D�ɐ�D�̕d�n����Ă����B

�@�����������Ƃ���A�l�G���������̉ē��͑��풆�ɓ��{�C�R�̊�n�Ƃ���A�����m�푈���J�n�����ƘA���͑��i�ߕ��������ɐi�o���A�u���{�̐^��p�v�ȂǂƌĂ��悤�ɂȂ����B

�@���{�̐A���n��m�Q���̗��j�͌�ɂ��āA��肠�����A���{�C�R�̓������n�̐Ղł���ē���������悤�B

�@���D���Ă܂��~�N���l�V�A�A�M�̃g���b�N�B���{�̊��}�s���A���A�i�B���璷�ƏB�m���㗝�̍��Z���j�ƋF��Ɨx��Ɉꎞ�ԁA���A�̂Ȃ��R���N���[�g�̊ݕǂł̂��̍s���́A�����Ȃ�M�т̒n�ɏ㗤��������̎��ɂ͂��������炩�����B

�@���̌�A�s���悲�Ƃ̔ǂɕ�����čs�����J�n�����B�������̂`�ǂ͎O�ǂ̑D�ɕ��悵�ăf���v�������i�ē��j�Ɍ��������B

�@���݂́A���G�����ɂ���ςȊݕǂ̂���`���ł��Ă��邪�A���{��������̓g���b�N�`�̏��ݒn�Ƃ����Ήē��ł������B

�@�ē��܂ňꎞ�Ԃقǂ�����B

5.2 �g���b�N�ɑ�l�͑��i�ߕ���ݒu

�@��ꎟ����A�����m�̋��h�C�c�̂̂����A�ԓ��Ȗk�̓�m�Q�������ۘA���̈ϔC�����̂Ƃ��ē��{�̎{�����ɂ͂��������A���{�͓�m�Q���ɂ��������R�������Ȃ������B

�@���O�O�N�ɓ��{�͍��ۘA����E�ނ������A��m�Q�����x�z���Â��A���O�l�N�Ƀ��V���g�����̔p����ʍ����ĎO�Z�N�ɏ��������ƁA�C�R�͓�m�Q���̍q���n�̐����ɒ��肵���B

�@���O��N��ꌎ��ܓ��A��m���ʂ�����n��Ƃ����l�͑���Ґ����A��v��n���p���I�ɒu�����B

�@�����͒��͐���@��́E�~�݊́E�@���~�ݐ����͂Ȃǂ́A��Ƃ��ČQ���Ɍ��ݒ��̍q���n����̂Ƃ�����̕⏕�I�ȔC�����͒��݂̂ŁA�͑��Ƃ����ɂ͂��܂�ɕn��ł������B

�@�l��N�����ܓ��A��l�͑����m�풓�Ƃ��A�͑��i�ߕ����g���b�N�ɂ������ƂƂȂ����B

�@�͑��i�ߒ����Ɉ�㐬���i�����悵�j�������C����ꂽ�B

�@�g���b�N�����{�C�R�̊�n�Ƃ��Ă̒n�ʂ����߂͂��߂��̂͂��̂Ƃ�����ł������B

�@�����Ƀg���b�N�ɊC�R�����n�����u����A��Z�����ɁA����U���@�O�Z�A�퓬�@�ꔪ�A��s����l�ŕҐ����ꂽ���l�q��������l�͑��ɕғ�����A���̎i�ߕ����g���b�N�ɐi�o�����B

�@�l��N���Z���A�����m�푈�J�풼��̑�l�͑��̕Ґ��́A���͎����i���K���m�́j�A��ꔪ����i�y���V���E���c�j�A�������i�~�ݟB�����E��ցE�Ìy�j�A��Z��������i�y���[���E29�A30��������j�A�掵��������i������͐v�~�E26�A27�A33��������j�E���l�q�����i��q����E���l�q����E����@��͐_�Ёj�A��O�i�p���I�j�E��l�i�g���b�N�j�E����i�}���A�i�j�E��Z�i�N�F�[�����j�����n���ł������B

�@���͎����͈��l�Z�N�v�H�̐V�B�ł��������A����Q����\�肵�Ă��Ȃ����߁A�D�̂̍��i�Ȃǂ͏��D���݁A��C�������ŁA�퓬�͂Ƃ��Ă̔\�͂͂Ȃ��������A�����A�m���P����p�̗��K�B�ł��邽�߁A�i�ߕ��@�\�ƕt������₻�̑��̋@�B���̐��\�͂悩�����B

�@�y���V���E���c�͌����ŋ����̌y���o���́A�[���̓����h�����ɂ�錚�͐����̂��ߋ}篌v���ύX���ĎO�Z�Z�Z�g�����̏��^�y���Ƃ��Ď��삳�ꂽ�B�Ő����g�ގo���B���Ȃ��A��������̕�͂Ƃ��Ă̂ݎg��ꂽ�B

�@��������̋쒀�͂������A�����͂͏��^�̘C���^����A�q�����̗���U���@���퓬�@����Z���Ƃ����A�����̎O���͑��ł������B

�@�J�풼��A��l�͑��̓E�F�[�N���U���𖽂���ꂽ�B

���O�̍q��U���ŃE�F�[�N���̕ČR�퓬�@������S�ł������ƍl���ď㗤�����J�n������Z��������́A�܂�����̖C�䂩��̖C���𗁂сA�쒀�͎�������e���A�����E�����̗U���ɂ�蒾�v�A�Â��Ďc�����Ă����l�@�̃O���}���e4�e�퓬�@�̍U�����ċ쒀�͔@�������v�A���^�͖퐶�����������B

�@�q���͂̒Z����Z���퓬�@���͑�������ł����A�͑�������C�͗[���̔��Z���`���p�C��傾���ŁA�ČR�̋����퓬�@�̍q��U���ɂ������Ă܂��������h���ł������B

�@���w�ŁA�q���͂̉��삪�Ȃ��͑��͂ǂ�ȏ����̓G�q���̍U���ɂ����ĂȂ��Ƃ�����ɂ����P���A�g���b�N���̑�l�͑��͊w���ꂽ�B

�@���ǁA�n���C�^��p�U���̋A�r�ɂ�������ꕔ���̉�����Ĉ��Z���ɍēx�̏㗤���������Ȃ��A�E�F�[�N���̐�̂ɐ��������B

�@�l��N�ꌎ��l���A���@�������͎������ɂ��Ȃ��ăg���b�N�ɓ��`�A�����ɑ��q�����i��q��j�E���q�����i��q��j�̋��l�ǂ���m�͑��ɕғ�����A��܍q�����i�܍q��j�̋���ǂ͓��n�ɋA��A�@�������̓I�[�X�g�����A�̃|�[�g�E�_�[�E�B����P�A����ɗ��R�̃W�������㗤���ɋ��͂��A���ŃC���h�m�@���U�����������Ȃ����B

5.3 �X��C�E�~�b�h�E�F�[�C��̔s�k

�@���̌�A��q���i����E�ԏ�j�E��q���i�����E�j�͓��n�ɋA��A������Č܍q���i���߁E�Ē߁j���g���b�N�ɐi�o�����B

�@���̌�ւ̓|�[�g�E�����X�r�[�U������i�܍q��j����у~�b�h�E�F�[�U������i��q��E��q��j�̏����̂��߂ł������B

�@�l��N�܌�����A�|�[�g�E�����X�r�[�U�����̂��ߌ܍q��̓g���b�N���o�`�������A�܌����`�����A�ĊC�R�@�������ƎX��C�Ő��E�ŏ��̋��͑����m�̊C��������Ȃ����B

�@��͋�ꂪ���{�̌܍q��̓�ǂɂ������A�Ď�͋������L�V���g���A���[�N�^�E���̓�ǁA�ق��ɓ��{�ɏ㗤�D�c��q�̏��^�������˖P�����������A�C��̌��ʂ́A���{�̏��^�������˖P���v�E�Ēߑ����A�ČR�̓��L�V���g�����v�E���[�N�^�E�������ŁA��p�I�ɂ͂킸���ɓ��{��ꕔ���̏����ł������B

�@�������A���̊C��̂��ߓ��{�R�̓|�[�g�E�����X�r�[�㗤����f�O����������Ȃ��Ȃ�A�헪�I�ɂ͓��{�R�̎�ɂ��s�k�ƂȂ����B

�@�������A�|�[�g�E�����X�r�[�㗤��편�s�̌��ʁA�j���[�M�j�A���k���C�݂���I�[�G���X�N�����[�R�����z���ė��H�|�[�g�E�����X�r�[�U�����߂����Ƃ������d�ȍ��ɕ��j����ւ����āA���j���[�M�j�A�ɂ�����n��킪�͂��܂�A���Ɉ�]�̓��{�R���͂��Q���ƃ}�����A�ɋꂵ�݁A�j���[�M�j�A�̖��т̒��ɂ��̐����߂�[���ƂȂ����̂ł���B

�@����ɒv���I�������̂́A���������Ē߂̏C���ƁA���߂̑��Ղ����q��@�Ƃ��̓�����̕�[�̂��߁A�܍q�킪���n�܂ŋA��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃł���B

�@���̌��ʁA�Z���ܓ��̃~�b�h�E�F�[�C��ɎQ���ł��Ȃ������B

�@�����A�傫�ȑ����������[�N�^�E���̓n���C�ɖ߂�A�����Œ��錓�s�̏C���H���Ǝ������q��@�Ɠ�����̕⋋�E��[�̂̂��A���炭���~�b�h�E�F�[�C��ɊԂɂ����A�ċ��z�[�l�b�g�A�G���^�[�v���C�Y�ɂ��O�ǖڂ̋��Ƃ��Ďl�ǂ̓��{��ꕔ���Ƒΐ킵���B

�@�l�Γ�Ȃ��ɕċ�ꕔ���ɏ����ڂ͂Ȃ������B�������A�l�ΎO�Ȃ�ċ�ꕔ���̕��ɏ����ڂ��������B

�@�Ȃ��Ȃ�A���{�̋�ꕔ���̓~�b�h�E�F�[���U����ړI�ɂ��Ă���A�O�ǂ̕ċ��ɐ旧���āA�~�b�h�E�F�[���Ƃ����s��������n�Ƃ���A�����J�̊�n�q���Ɛ��˂Ȃ�Ȃ���������ł���B

�@�~�b�h�E�F�[�C��̌��ʂ������A�O�ǂ̕ċ�ꂩ�甭�i���������@�̐�ʂ̓[���A�z�[�l�b�g�̔������͓��{�͑����ł����A�R����Ń~�b�h�E�F�[���ɒ����A�G���^�[�v���C�Y�̔����������낤���Đԏ�Ɖ���̔����ɐ��������B

�@���[�N�^�E���̎Q�����Ȃ���A���{�̋��̔�Q�͈�q��̋���ǂ����ōς݁A�����̓�q��̑����Ɣ���U���͂��قƂ�ǎ������ċ���ǂ��m���Ɏd���߂��ł��낤�B

�@�������A��O�̕ċ�ꃈ�[�N�^�E�������ɋ삯���A���̔������������̔����ɐ��������B

�@�c����z�[�l�b�g�ɋt�P�����������A�G���^�[�v���C�Y�ƃ��[�N�^�E���͎c�������@�ō�����������Ґ����ĔɍU���������A���{�̋�ꕔ���l�ǂ�S�ł������̂ł������B

�@�~�b�h�E�F�[�C��̌��ʂ̂��̂������́A�ĊC�R���n���C�ɑ�^�͑D�̏C���@�\���܂߂āA���Q�l���̕�[�A���ڋ@�̕⋋�A�͒�����̌��ȂǍ��x�̊�n�@�\���������Ă������ƁA���{�̏ꍇ�A�����͂̏C���͂������A�͍ڋ@�₻�̓�����̕⋋�E��[�̂��߂ɂ����{�ꂩ���܂ŋA��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������ƁA�̑���ɂ������Ƃ����悤�B

5.4 ��n�@�\�F���́u���{�̐^��p�v

�@�~�b�h�E�F�[�C��ɂ�������{�̔s�����ČR�ɂ����{�C�R�̈Í��̉�ǂɂ������Ƃ���咣��A���{��ꕔ���̑�ꎟ�U�������~�b�h�E�F�[���̍q���n���U�������̂��A��U�����̔��i�̌ܕ��x�ꂪ�v���I�������Ƃ̎咣�����邪�A��������}�t���߂̋c�_�ł���B

�@�傫�ȑ���́A�n���C�͊���������C�R��n�ł��������A�u���{�̐^��p�v�Ə̂����g���b�N�́A�C�R��n�Ƃ��Ă̐�͑����@�\�炵�����̂��A���������Ă��Ȃ��������Ƃł���B

�@�l��N�������A�A���͑��i�ߕ��i�i�ߒ����R�{�\�Z�叫�j���g���b�N�ɐi�o���Ĉȗ��A�l�l�N��Z���ɎR�{�����펀��̌�C�i�ߒ����É����叫�����͕����ƂƂ��Ƀg���b�N������܂ŁA�A���͑��i�ߕ��̓g���b�N�ɂ���Â����B

�@�������A���̊�n�Ƃ��Ă̎��Ԃ͒����┑���\�ȑ�d�n�Ƃ�������x�̂��̂ŁA�R���E�e��E�H�Ƃ̕⋋�A���K�͂Ȑl���̕�[�E���A�㗤�x�{�A�H��͂Ȃǂɂ�鏬�K�͂ȕ�C���\�ł��������x�̂��̂ł������B

�@���̒��x�̋@�\�����Ȃ��g���b�N�ɃR���p�X�̒��S��u���čs�����a���������A���o�E����O�i��n�Ƃ��Ă���ɍs�����a�̉��L��}��Ƃ����A�����̓��{�C�R�̔��z�ɂ����ő�̖�肪�������Ƃ����悤�B

�@�g���b�N��n�̒��S�ł������ē���������Ă݂āA���Â��Ƃ�������������ꂽ�B

�@�ē��ɏ㗤���āA�܂��������ꂽ�̂́A�ݕǂɓ����̏��^�g���b�N���W�����Ă������Ƃł���B���^�g���b�N�A�s�b�N�A�b�v�A���^�g���b�N�̉ב�ɖؐ��x���`�����t�������̂���A���^�_���v�J�[�܂Ő��������Ă���B

���ꂪ���̗B��̌�ʋ@�ւŁA�S������グ�A���̎Ԃɂ݂�Ȃ����悵�ē������̂��Ƃ����B�g���b�N�����g���b�N�ɏ���Ĉ�������Ƃ����Ή���ȑʂ����ɂ����Ȃ�Ȃ����A�{���Ȃ̂ł���B

�@���̊ݕǂɁu������905�v�Ə�����A�ܐ��g�����f�������D���┑���A���X�H�ꂩ��X��ςݍ���ł����B

�@�����̋��D�����������m�܂ʼn��m���Ƃɏo������Ȃǂ����ߔN�̌��ۂ��Ƃ������A�D���u���B�v�Ƃ������̋��D�����{����w���������ÑD�炵���B

�@���ꂩ��}�O�����Ƃɏo�����邻�������A���{�̐��Y�Ǝ҂ƌ_���������D�Ǝv����B

�@���^�g���b�N�ɕ��悵����s�͍����ɉē������͂��߂��B

�@�܂����̏W��ɘA��Ă�����āA���H�ɓ��{�̖��̓����̃p�b�N�ٓ����z��ꂽ�B

�@�W��̓R���N���[�g���ŏ��Ƀr�j�^�C�����\���Ă���A�₽���ė������B

�@�����Ƀ��V�̎������ׂĂ���A���h�����Ƃ����B

�@���i�Ȃ��j�̂悤�ȎR���Ŏ��̏������Č����J���Ă���B

�@�������������Ĉ����A�₽�����悢�Â��łȂ��Ȃ��|���B

�@�H��̉ʕ��̃o�i�i�̓����L�[�o�i�i�̂悤�ɏ��^�ł��邪�A�ʎ��ɂȂ����܂ܐ��n�����̂ŁA���肪�悭�����Z���B

�@���̗����▯�Ƃ̎��ӂ̐A�͂ɂ̓R�R�i�b�c�A�o�i�i�A�p���̖������A��n�ɂ̓^���C�����A���Ă���B

�@�����ɂ܂����āA�}���S�[�A�p�p�C���A���k�ނ̃i�C�r�X�Ȃǂ����邱�Ƃ��ł���B

�@�N�����ԏ�Ő������Ă������A��l�ɂ��R�R�i�b�c���ܖ{�A�o�i�i����{�A�p���̖���{����A�N���̐H�Ƃɍ���Ȃ��Ƃ����i�{�����ȁH�j�B

�@���܂̋G�߂͂܂������e��̉ʕ��̎��͐��A�ʕ��̖��o���y���ނɂ͋G�߂͂���ł������B

5.5 �j�s�����ꂽ��n�̐�

�@�ē�����̃g���b�N�̍s��h���C�u���͂��܂������A���l�l�N�ꎵ���E�ꔪ���̕ČR�@�������ɂ����P�ŁA���̊C�R�{�݂̑啔���͔j��A������H�̗����ɂ́A���C�R�̎{�݂̃R���N���[�g�̖和��K�i�A�s���e�B�[�����z�̓y��Ȃǂ�����ɂ������A���C�R�a�@�̌��������݂͊w�Z�̎{�݂ɓ]�p����Ă̂����Ă��邭�炢���Ƃ����B

�@�Â��S�����[�������{�����ɕ��ׂĒu���Ă���B�{�i�I�ȎO�Z�L�����[���i�����ꃁ�[�g���̏d�ʁA�W������Z���[�g���j�ł��邪�A���Ɏg�����̂��B

�@���߂���̏I�_�߂��A���H�̊C�ݑ��ɌÂ����ΐ��̔z�ǂ����тĂ���̂ɋC�t�����B�R���ɂ��e��ɂ��������Ղł��낤���B

�@�ܑ��Ȃ��A���^�Ԃ̂���Ⴂ������ƂƂ����A���̈�����H�͋��C�R���ォ�炻���������̂��낤���B

�@���̓��H�̏�Ԃł́A�R���E�e��Ȃǂ̕⋋�@�\�̒��x���������m�ꂽ���̂������낤�B

�@�R����n�Ƃ��ẴC���t�����n��������̂ɂ����������ꂽ�B

�@�u���{�̐^��p�v�Ƃ��u���m�̃W�u�����^���v�Ƃ��A�펞���̍����ɐ�`���Ă����A���̓��̕n���������炯�����Ă���悤�Ȃ��̂��B

�@���H�̊C���̓}���O���[�u�т��悭���B���A���������㗤�����ݕLjȊO�ɕ⋋�p�D���̐ڊݐݔ����������悤�ɂ������Ȃ������B

�@��P�̔�Q�����R�тɂǂ̒��x�̉e����^�������������������Ƃ��Ȃ����A�R���͔M�щJ�т̗l����悵�āA���悭���Ă����B

�@�����ܕ��ɍ`�ɋA�蒅���A�D��ǂ͂��܂��������ւ��Ă��Ί݂̒|�����A��ǂ͒��v�������{�̊͑D�Ȃǂ����邽�߂̃V���m�[�P�����O�w�B

�@�l�l�N�̃g���b�N���P�Œ┑���̊͑D�l�O�ǂ����߂���i�ق��Ɍܓ�Ǒ����j�A���O�[���̒�ɒ��ꂵ�A�܁Z�N���ւĎX�肪���炵�čD�K�Ȋ��̋��ʂ��������Â���A��D�̃_�C�r���O�E�X�|�b�g�ƂȂ�A�����͑D�̎c�[�������g���b�N�B���{�̊ό������̖ڋ��ƂȂ��Ă���B

�@�|���́A�̂��ɗ���U���@���������ł���悤�Ɋg�����ꂽ���A�퓬�@�p��s��̐��ł���B

�@�������A���̍��Ղ͊����H�ՂɌ����Ǝ��ӂ̍L��Ȃǂ̕��R���ɂ̂��邾���ŁA���͂��ׂĖ����������ɂ������Č��ʂ����������A��s��ł��������Ƃ����̂ڂ�����̂͂Ȃ��B

�@�킸���ɔg�~�ꂩ��݂�����A�C�ݐ��ɒ����ŕ��R�ȐΊ_���Â��Ă���A�����đ�������Ċ����H������ꂽ���Ƃ�m�邱�Ƃ��ł���B |

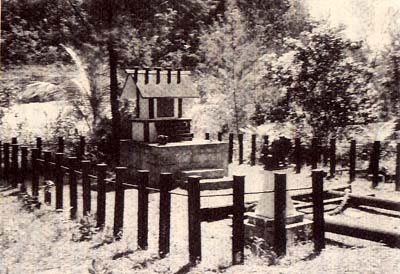

���|���̊����H�Ղ�����������̐Ί_

|

�@�l�l�N�̃g���b�N���P�̒��A�퓬�@����������͑O�邩��Ί݂̉ē��ɓn��A������Ԉ����ɔ��荞�݁A��P��m�����Ƃ��ɂ͂��łɒ|���ɋA�邱�Ƃ��ł����A�啔���̓��{�R�q��@�͒n��Ō��j���ꂽ�Ƃ����B

�@����Ԃ̍q��@�̑��Q�͓Z�@�ŁA�g���b�N�̊C�R�q�͉͂�ł��A�g���b�N�͌R����n�Ƃ��Ă̋@�\�����S�Ɏ������B

6�@���{�͂Ȃ��K�_���J�i���Ő�����̂�

top

6.1 �u�����}�s�v�̍q�H�����ǂ�

�@�Z������A�͂��߂ē�\�����������B�k�ɐ��̏��݂�m��w�j�ƂȂ�k�l������J�V�I�y�A���������ꂽ�ڂɂ́A�����Ȑ����ł����ւ��ɂ����B

�@�悭�씼���ɍs�����l�œ�\�����������Ƃ����l�����邪�A�{���Ɍ����̂��ǂ����^�킵���ꍇ�������Ƃ́A�����Ă��ꂽ���`�������i�@����w�̌��J�u�����a�w�̑n�ݎҁj�̘b�ł���B

�@���`����͐푈���A���R�q��m���w�Z�o�g�̍q��ʐM���Z�Ƃ��ăt�B���s���̑�l�q��R�i�ߕ��ŋΖ������o���̎���ŁA��������Ƃ������������ďڂ����B�������������Ă��ꂽ�B

�@��̋�̋�͒��ɕ���Ŗ��邭�P���P���^�E���X���̃����ƃ���������ł��̐������ǂ�Ɠ�\�������̏\���̏�[�̃����i���j������A���ꂩ��E���ɏ\���̍��[�̃����i�ꓙ���j�A�\���̉��[�̃����i�ꓙ���j�A�\���̉E�[�̃��i�O�����j������B

�@�����ƃ��������ԉ�������ɓ�ɂ�����̂ŁA�q�C�҂ɂƂ��ďd�v�Ȑ����Ƃ��ꂽ�B

�@��Z�����ɂ͐ԓ����z����Ƃ����B�D���ɋ������݂Ȃ���A���͐���ɐԓ��Ղ�����ƁA������Ă���B

�@������s�@�ł͂��łɐԓ������O�����������A�D�ł͂͂��߂ĂȂ̂ŁA���炽�߂Đԓ��Ղ̏K����A���̐̂����Ȃ�ꂽ�Ɠ`�����邢������̘b�Ȃǎv���o���B

�@�悭�����b�ɁA�o�ዾ�̑Ε������Y���ɐԂ��������ɒ���l�ɂ̂������Đԓ������������낤���x���b�����邪�A���̘b�͂ł���߂ł���B

�@�o�ዾ�̃����Y�̂����O�ɒ������Ԏ��͏œ_���ڂ₯�āA�o�ዾ�̎���S�̂��s���N�F�ɐ��߂�ɂ����Ȃ��̂��B���ڂ��o�߂āA�ԓ���ʉ߂����̂͌ߑO�l���l�ꕪ�������ƕ�������A�����Ă��Ēm��ʊԂɐԓ����z�����ƒm��A�C�������Ă��܂����B

�@�Z�������̒��Z���l�ܕ��ɍb�ɏo��ƁA�����ɒ��������������B

�@�u�[�Q���r�����̓쑤�̃u�[�Q���r���C������쓌�ɉ��т���̗��\�����������ŁA���̖k����͖k������`���C�Z�����E�C�T�x�����E�}���C�^���ƂÂ����A���̃C�T�x�����ł���B

�@�쓌��̓u�[�Q���r�����̓�̏����ȓ��ł���V���[�g�����h���ƃ��m���Ƃ̂������̊C���𐼂̃\�������C�ɔ����Ėk���Ɍ��������o�E���ł��邪�A���m������쓌�Ƀx�����y�����E�R�����o���J�����E�j���[�W���[�W�A���E���b�Z�����E�T�{���E�K�_���J�i�����E�T���N���X�g�o�����ƗÂ��B

�@���̓��̗ɂ͂��܂ꂽ�C���\�����������ł���A�����̓�[������A�K�_���J�i�����̂����k�Ƀt�����_��������B�t�����_���쑤�̏����̃c���M��������܂ł̉p�̃\�����������̐����̏��ݒn�ł������B

�@�D�͓�����C�T�x�����ɐڋ߂��A�E�ɓ]�j���}���C�^���Ƃ̂������̊C����쉺���A����ɉE�ɓ]�j���ăt�����_���������ɁA�T�{�����E���Ɍ��Ȃ���c���M�C���ɓ����Ă������B

�@�c���M�C���́A�l��N���������̑�ꎟ�\�������C��ȗ��A���x���C�킪�����Ȃ��Ĕމ�̊͒������݁A�܂����{�̗A���D�c�����߂��āA�C��͊͑D�̕��ƂȂ�A�C�A���{�g���i�S��j�C���ƌĂꂽ�C���ł���B

�@�������̑D�́A�A�H�Ƀ\���������������o�E���Ɍ������̂ŁA�l��N��Z����l���ɑI�肷�����������A���D�c���K�_���J�i���⋋�������s�����A������u�����}�s�v�̍q�H�Ƃ��Ȃ��q�H�����ǂ��Ă���B

6.2 �푈����s�z�j�A����

�@��Z����Z���Ƀ\�����������̎�s�̃z�j�A���`�ɓ��`�����B

�@�z�j�A���̔w��̎R�̓K�_���J�i�����̓��{�R�ɂƂ��ĖY��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ꂵ�݂̎R�A�E�X�e���R�ł���B

�@���̎R�̔w��̖��тɁA���{�R�͍ŏ�����Ō�܂ŋꂵ�߂�ꂽ�̂ł������B

�@���܁A�z�j�A���̍`�ɋ߂Â�����D���猩����i�F�ł܂��������ꂽ�̂́A�A�E�X�e���R�ɖ��т��Ȃ��Ƃ��������ł������B

�@�����Ƃ��A�z�j�A���͐��Ɍ��݂��ꂽ�s�s�ŁA��풆�܂ł́A�}�^�j�J�E��̍��݂̊C�݂ɂ��������ȏW�����������悤�ł���B

�@���̐��ɏ����ȃN���c�����C�݂����яo���Ă������A���̖������̂܂ܕu���ɑ��������̂��z�j�A���`�ł���B

�@���A�\�������������p�����i�����j������Ƃ��p�A�M�ɑ�����Ɨ����ƂȂ�A��s���c���M������Ί݂̃K�_���J�i�����k�݂Ɍ��݂����V�s�s�z�j�A���Ɉڂ����B

�@���̌_�@�́A�푈���̎l��N�Z���ɓ��{�C�R���K�_���J�i�����ɐi�o���A���݂̃z�j�A���̓��A�����K��̉E�݂ɔ�s���i���Z�Z���[�g�������H�j�̌��݂��J�n���A�����ܓ��Ɋ����H���T���������Ƃł���B

�@�����҂��Ă������̂悤�ɁA���������ɃA�����J�C�������㗤���A�퓬�͂̂قƂ�ǂȂ��C�R���ݕ������R�U�炵�Ĕ�s����̂����B

�@�����m��A���o�E���ɂ��������{�̑攪�͑��i�d���ܐNJ�j�͔��������c���M�C���̕Ċ͑����P���A�č��͑��̏d���l�ǒ��v�E��Ǒ����A�䂪���̑��Q�͏d����ǒ��v�݂̂Ƃ������ʂ��������i��ꎟ�\�������C��j�B

�@�������A���{�C�R�̈����ȂŁA�ꌂ��ɃT�{����������邩�����Ŕ��]���A�����K���ɒ┑���̃A�����J�A���D�c��S���U�������ɁA�}����ނ��ċA�q�����B

�@�������ŕĊC�����͋���ɖ����㗤���������A���{���R�̔�����҂����܂��邱�Ƃ��ł����B

�@�ً}�A�����ꂽ���R�̈�؎x���i�掵�t�c������A���̖��Z�Z�Z���j�挭���́A�����ꔪ���Ƀ^�C�{���ɏ㗤�������A�����ɔ�s��̃e�i���͌��t�߂őS�ł��A�x�����̈�ؐ����卲�͌R�����Ă��Ď��������B

�@����Ȍ�A�l�O�N�����A��E�C�E���̐�͂��s�������{�R���K�_���J�i������������đދp����܂ŁA�����m�푈�̏��s�������㌈�����ߎS�Ȑ퓬�����̓��̔�s��̑��D���߂����Ă����Ȃ�ꂽ�B

�@��s��͕ČR�ɂ���Ċg�������i��O�Z�Z���[�g�������H�j�A���\�������������{�Ɉڊǂ���A�O�܁Z�Z���[�g�������H�������ۋ�`�ɔ��W�����B

�@�ꖜ�܁Z�Z�Z�g���ȏ�̑D�����ڂɒ��݂ł���u���ƁA�C�݉����ɓ��ɑ��铹�H��ʂ��ăA�N�Z�X�̂悢���ۋ�`�����A�V��s�z�j�A�������݂��ꂽ�̂ł���B

�@���Ă����u���œy�n�̐l�X�ɂ�����}�̖������x�������Ȃ�ꂽ�B

�@��̊���ʂ��������̑��ۂ̉������ǂ남�ǂ낵�����ɂ��݂�B

�@���ꂼ���n�̉��Ƃ��������ł���B�o�����Ǘ������D���ɏo�����ė��ă\�����������ւ̓����葱���ς܂��A���ւ��ς܂��A���łɂ�����o�����Ă����X�ǂ���y�Y�ɂ���؎���A�D�����B

�@�Z�������A���Z�����ɒ��H�A�������ɉ��D�B��ՖK��̂`�O���[�v�͎���̃}�C�N���o�X�ɕ��悵�Ĕ����ɍ`���o�����A�܂��z�j�A���x�O�̃A�E�X�e���R�Ɍ��������B |

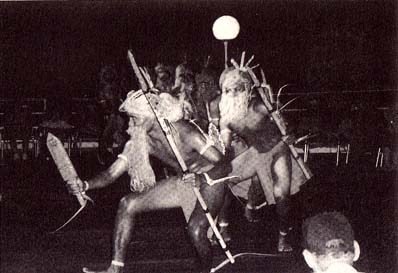

�K�_���J�i�����ł̊��}�̗x��

|

6.3 ��p���������̓��{�R�̃K����

�@�K�_���J�i�����A������{�c���R���̍��Q�d�ł������̖���m��Ȃ��������̓����A�����m��̌����ɂȂ�Ƃ͒N���\�z���Ȃ������ł��낤�B

�@�ǂ����Ă����������ƂɂȂ����̂��B

�@�ő�̖��͎R�{�\�Z�A���͑��i�ߒ����̐헪�\�z�̍d�����ɂ������Ƃ����悤�B

�@�R�{���Z������헪��ł��o���A�J�활���ɐ^��p����P������p��́A�O��I�葱�܂Ȃ������J���P�ł������_�i����͊͑��̐ӔC�ł͂Ȃ��j�������A�����Ȃ��B

�@�^��p�U�����┑�͑��̍U���ɂƂǂ܂�A��n�j����ő�̖ړI�Ƃ��Ȃ������̂́A�A���͑��̐ӔC�Ȃ̂��U�������̐ӔC�Ȃ̂��A������ɂ��挻��̐ӔC�ɑ�����B

�@�R�{�ɑ�����ő�̐ӔC�́A�^��p�U����A���@�������ɌP���ƌ�p�җ{���̋�����Ԃ�^���Ȃ��������Ƃł���B

�@���@�������́A�p�C���b�g�̔�J��~�ς������x�𗎂����߂Ƃ��������悤���Ȃ��قǁA�|�[�g�E�_�[�E�B����P�A�C���h�m�@�����ƁA�K�v�͈͂��z�������ɍ��g����A�������̉ʂĂɃ~�b�h�E�F�[���ɋ��o���ꂽ�B

�@���̊��Ԃ��P���ƕ�[�v���{������ɏ[�Ă��Ȃ�A���{�̋��p�C���b�g�̗��x�͂���Ɍ��サ�A��������ɋ��͍ڋ@�̏n���p�C���b�g�̕�[��ɋꂵ�߂��邱�Ƃ��Ȃ������ł��낤�B

�@�^��p����~�b�h�E�F�[�܂ł̊��Ԃ̋���P�������낻���ɂ������߁A�~�b�h�E�F�[�Ő��s�̋���p�C���b�g���������Ƃ��A����p�C���b�g���[���鏀�����Ȃ������B

�@���̂��Ƃ���n�q�̖͂����ȑO�i�z���ւƊC�R����藧�Ă��B

�@���{�C�R�̊�{�헪�͑Ε�籌��i�悤�������}�����j���ł��������A�J��O�ɁA���̌���\��C�ʂ͓����̏��}������}���A�i�C��A�����ă}�[�V�����C��ɂ܂őO�i�����B

�@�����籌����̈���z�����N�U���ƂȂ����B�����ŘA���͑��d�n�Ƃ��Ẵg���b�N���̐헪�I�Ӌ`���傫���Ȃ�A�g���b�N�h�q�̑O�i��n�Ƃ��ă��o�E���̒n�ʂ����ڂ����悤�ɂȂ����B

�@���R�͂͂��߃��o�E���U���ɗ��R���͂��g�p���邱�Ƃɂ����������B

�@��⋗A���̂��ׂĂ��C�R�Ɉˑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������m��̉��u�n�̓��ׂɁA���R������h�����邱�Ƃ̊댯���l��������ł���B

�@��p������A���̔��͐����������B

�@�Ȃ����R���K���D����ɂ����āA���̌������|�ɔ����Ȃ������̂��A���܂��ɗ����ɋꂵ�ށB

�@�A���͑��̓K���h���̗��R�����ւ̕⋋�ɐӔC�����Ɩ������A���̖������ۏ͂Ȃ������B

�@�����Ƃ��A�A��A���œ��{�R�̕s�s�_�b��M���Ă����A�����̎v���オ�������C�R�̍�퓖�ǂ́A���̂悤�Ȋ�{�I�Ȑ�p�����ȂǖY��Ă����̂ł��낤���B

�@�A�����J�͑����m��킪���㗤���ƂȂ邱�Ƃ�\�����āA�C�R���琶�ݏo���ꂽ�C�����𐅗����p�핔���Ƃ��Ĉ琬���A�C�����̐������p���̍ŏ��̕���ɃK����I���A���{���퓬������z�u���Ă��Ȃ������K���ł͐������p���̕K�v���Ȃ������B

�@��������Z�Z�Z�Z�L���A���{�R�őO���̃��o�E�����炳��Ɉ�Z�Z�Z�L���̃K���ɔ�s������݂��悤�Ȃǂƍl�����̂��C�R�̂ǂ̎Q�d�ł��������A���̖��͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B

�@�ނɂ͂�������{�C�R���ւ�[����̍q���͂������Ă��Ă��A�r���̒��p��n�Ȃ��ɁA���o�E�������Z�Z�Z�L���u�Ă����ɁA�q���n���݂��ꋓ�ɐ��i���邱�Ƃ��A�ǂ�ȂɌ��������������ł��Ȃ������炵���B

�@����ɏd�v�Ȍ��������́A�푈�I���_���l�����Ȃ��������Ƃł���B��͍͂���̋����̓��ɔ���Ⴕ�Ē�������B

�@���{�̂Ƃڂ�����͂Ƃ��ɊC��A���͂������Ă���A���o�E�����قۑΓG��J�v���X�E�}�C�i�X�E�[���̌��E�_�ɂ���A������z����}�C�i�X��͂ɓ]����B

�@���̐푈�I���_�̎v�z������I�Ɍ������Ă����̂����{�C�R�̐�p�v�z�ł������B

�@���o�E���̑攪�͑��Q�d�߂Ă����Ƃ��̐_�d���i���݂����̂�j�Q�d���A

�@�u�K�_���J�i������������o�E���͎��Ȃ��A���o�E����������g���b�N�͎��Ȃ��A�g���b�N��������Γ��{�͎��Ȃ��v

�@�Ɓu�����v�i�����I�j��f�������������A����Ȏq�����݂��P���ȃh�~�m���_���C�R�����Œʗp���Ă����Ƃ���A�����͂��Ȃ��B

6.4 ��{�헪��Y�ꂽ���{���C�R

�@�܂��A���{�R���ڑO�̊�{�헪��Y��Ă��܂������Ƃ��w�E�����B���{�C�R�̗\�肵������C�ʂ͒��������m�ł������͂��ł���B

�@�ĊC�R���܂��Γ�����̏�𒆕������m�ɋ��߂Ă����B

�@�ĊC�R�̑Γ��헪�́A�}�[�V�����A�g���b�N�A�}���A�i�A�����i���邢�͑�p�j�̐N�U���C����ݒ肵�Ă����B

�@���ۂɂ͓��{����ăM���o�[�g�������̂����̂ŁA�A�����J�͑��̒��������m�N�U���͎l�O�N��ꌎ�̃}�L���E�^���������U���킩��͂��܂�A�}�[�V���������̃N�F�[�����E���I�b�g���U�������̂��A�g���b�N�ɂ����͑��d�n�Ƃ��ău���E���i�G�j�E�F�g�N�j�ʂ����p�ł��邱�Ƃ����������̂ŁA�v�lj����ꂽ�Ɛ��������g���b�N�U�����X�L�b�v���āA�}���A�i�Ɍ��������B

�@�}���A�i�Ɖ���̂������Ƀp���I�̃y�������[�E�A���K�E���ƃt�B���s���̍U���킪�}�����ꂽ�̂́A����Ŕs��ăt�B���s����E�o����ɂ�����A�u�A�C�@�V�����@���^�[���� I shall return! �v�̌��t���̂������Ƃ����A�쐼�����m���ʎi�ߊ��̃}�b�J�[�T�[�̖ʎq�����Ă邽�߂̍��ł���A���{�̑����������߂����ČR�ɂƂ��ĕK�v�s���̍��ł͂Ȃ������B

�@��v�Ȑ헪���ʂłȂ��A�I���ʂɉ߂��Ȃ��쐼�����m���ʂ̎琨���ɁA���{�͂Ȃ��S��͂𓊓����Ă��܂����̂��B���̕s�v�c�Ȑ헪���ʂ̓]���ɂ��āA�R�ߕ������Ȃ�A���͑��i�ߒ����Ȃ肪���m�Ȍ��f������������������̂��낤���B

�@�������邸��Ə�ɒǐ����A��Ȃ��̏��Ր�Ɉ������荞�܂�Ă������Ƃ����̂��^���ł��낤�B

�@�K���̔�s�ꂪ�T�����A�K���̊C�R�݉c�����퓬�@�̐i�o�����o�E���ɗv�����Ă����Ƃ��A���o�E���̗��C�R�i�ߕ��Ƃ��Ƀ|�[�g�E�����X�r�[���H�U�����̔����ɂ��A���̕��ɂ��ׂĂ̗͂��z���Ƃ��Ă����B

�@�K���ւ̐퓬�@�i�o�Ȃǂ��������Ƃ͂���܂��Ƃ����̂��A���o�E���̎i�ߕ��̔��f�������Ǝv����B

�@�܂�����s�ꂪ�g����悤�ɂȂ��������ɕČR���㗤���Ă���ȂǂƂ́A���z���ɂ��Ȃ��������낤�B

�@�������A�����Ƃ����͕̂ČR�ł���B

�@��ł����ΕČR�����{�R�̗\�z�����Ȃ��������ł����̂ɂ��������{�R�͂�����݂����ɂ��̐���邱�Ƃɖ����ɂȂ�S�ʂ̋ǖʂ�����ڂ��Ȃ����Ă��܂����B���ꂪ�K����ł������B

�@�Ֆʂ̋��ɑł����܂ꂽ�͂���Ȃ�̌��ʂ�����ł��낤���A���̐�����Ă���������Ƃ����đS�ʂ̋ǖʂւ̒v���I�ȉe���͂Ȃ��B

�@��ł����A�Ֆʂ̋��̍��i�R�E�j�����ɂ̂߂肱��ŏ��Ȃ��������Ԃ��g���͂����ĎS�s�����U����ł��ł���A�����ł����A�ˏo�������Ԃ������邽�߂ɔ�Ԋp�������܂ł����݉����𗇂ɂ��Ă��܂����悤�Ȃ��̂ł���B

�@���R�ɂ��Ă����A�q�͂̔h���Ȃ��A�헪�P���i�t�c�j���ӂ��܂��A���ꂼ������O�������Ƃ���W�߂̎x���O����͂Ƃ���ϑ��I�ȑ�ꎵ�R��g���A���̏������͂ŁA�t�����X�̃j���[�J���h�j�A�A�t�B�W�[�����A�T���A�����A�|�[�g�E�����X�r�[�܂ōL�͂ȓ쑾���m�̏������U�����悤�ƌv�悵���̂�����A����܂����C�̍����Ƃ͂����Ȃ��B

�@���̌��ʂ��A��������Ƃ����߂�ׂ����͂̒��������ƂȂ��Ă������B

�@�쑾���m���̌v��͕ČR�̃K���㗤�łԂ�A�����ɂ̓|�[�g�E�����X�r�[���H�U�����ƃK���D����Ƃ����s���Ă����Ȃ�ꂽ���A��ɂ��G�ꂽ�悤�ɁA�����ƃ��o�E���̈ʒu����v����悤�ɒn�}���d�˂�ƁA�|�[�g�E�����X�r�[�͒Ìy�C���̏��O���A�K���͑Δn�C���̐������i���N�C���j�ɑ�������B

�@���{�̖{�y���L�����ŁA�����͎t�c�ɂ�����Ȃ��A�R�Ƃ͖��݂̂̕��͂ō������s�����̂ł��邩��A�܂��������d�ȍ��ł���A�Q�d�{���̉��̉@�Ƃ���ꂽ��핔�̎Q�d�����̖��\�������Ă���B

�@�Q�d�Ƃ́u���d�A���\�A���\�̎O�ڂ��v�Ƃ͂悭�����������̂ł���B

�@�K���̐�Ղ߂���ŁA�A�E�X�e���R�A�G�f�B�\���E���b�W�i�����߂̋u�E�ނ��ō��n�j�A�e�i���A�w���_�[�\����s��̏����ɉ��A�z�j�A���Ɉ����Ԃ��ăz�j�A���E�z�e���Œ��H���A�ߌ�͊C�݂𐼂ɑ����ăR�J���{�i�����̑��t�c�㗤�n���Ȃ킿�ێR���i�}�����}�E�g���C���j�̋N�_��ʂ�A�푈�����قւƉ�����B

7�@�W�����O�����������K�_���J�i����

top

7.1 ���Ղ̃W�����O����������

�@�܂��������̂́A�D�ォ��]�������悤�ɁA���ĔM�щJ�т̖��тɂ������A���{�R�̍s�����������邵���j�Q���A�����̕��m�������Q���ƃ}�����A�ɓ|��āA�ނȂ�������ł������n��̖��т����S�ɔ��̂���A�����̑��R�Ɖ����Ă��邱�Ƃł������B

�@�A�E�X�e���R�Ƀ}�C�N���o�X�œo���Ƃ����̂��l����Εs�v�c�ł��邪�A�R�ォ��̌����炵�̗ǂ����q��ł͂Ȃ��B

�ꌩ�����Ƃ���A����͂܂�ŃS���t�ꂩ���q��ł͂Ȃ����B

�@���t�c�́A���ђ����I��@�����ē�ʂ����s����U�����邽�߂ɃA�E�X�e���R��[�ɏ��a���J���A���̏��a���t�c���̊ێR���j�����̐��ɂ��Ȃ�ŊێR���Ɩ��t�������A��j�p���w�쑾���m���R���q2�r�x�͊ێR���ɂ��Ď��̂悤�ɋL���Ă���B

�@���t�c��͂̑O�i�����ێR���́A��Օ���A���̔��̂�����k�������̒ʉ߂���Ƃ��Ė�܁Z�`�Z�Z�W���ɃW�����O�����J�������̂ŁA�}�s�ȍ⓹�������A�������f���ꂽ���я�Q�̏Ƃ͑S���l�����قȂ�A�s�R�͗e�ՂłȂ������B

�@���ɂ���Ē����I�ɒʘH���J�������߁A�}��ł͎v�������ʏs�₪���X�ɂ����āA�����̓W�����O���̖��i��j�ɂ�����Ȃ���o�����B

�@�e�����͏��Z�ȉ��������̗��a�Ǝ��Ă邾���̒e���w�����A�t�c�S������{������ʏc���őO�i�����B |

�@�l��l������ƈ��łƂ������x�ɁA���т̉��������Ђ炢���̂��ێR���ł������B

�@�A�E�X�e���R�̐������։I��ێR�����A���܂��A�E�X�e���R���猩���낷���Ƃ��ł���Ƃ������Ƃɂ����̌o�߂����������邪�A���̊ێR�������̎Ζʂ��͂����Ă���p�͉��Ƃ��Ԃ̔��������̂ɂ݂���B

�@�K����̍ŏI�ǖʂŁA���{�R�̓A�E�X�e���R�t�߂̒J�Ԃ̖��ђ��ɒǂ��߂��A��͂���A�̗͂��s�������m�����͎��X�Ɠ|��Ă������B

�@�Ȃ�����ȂƂ���ŁA����Ȃ������̕��m�������Q���ƕa�ɓ|���˂Ȃ�Ȃ������̂��B

�@�o�X�͊C�݉����ɓ��ɂ͂���A���ɕČR�A���D�c�̗g���n�ł����������K���n�����ă����K����킽��A���݂͍��ۋ�`�ƂȂ��Ă���w���_�[�\����s��̓��[�����A�����H�쑤�̍��n��o�����B

�@�ŏ��̓ˏo�������n���G�f�B�\���E���b�W�ł���B |

���{�R���̐ՁE�A�E�X�e���R��]��

|

�@�����̓��{�R���B�e�����q��ʐ^�ɂ��ƁA���n�̔����͊J�������n�ł��邪�A�Ζʂ��烋���K��̗��݂ɂ����Ă͂т�����Ɩ��тɂ������Ă���B

�@���܁A���������n���烋���K��̗��݂܂Ō��ʂ����悭�A���т͂Ȃ��A�����ɍ������d���̓S���������Ă���B

�@��؎x����Ō�ɁA�p���I�������x���i��������l�A����ܑ̌���j���K���ɑ��荞�܂�Ă�͂�^�C�{���ɏ㗤���A��s��̓��C�݂����̍��n�ɉI�ċ㌎�����ɔ�s��ɖ�P���������B

�@���̂Ƃ��ɂ́A����x���͂��̍��n��˔j���邱�Ƃ��ł��A���̔w��̑����ōU����j�~����đދp�����B

�@���ő��t�c���K���ɑ��荞�܂ꂽ�Ƃ��A�ČR�͂��̍��n�̐w�n���������Ă����B

�@��Z����ܓ��̑��t�c�̑��U���ɍۂ��A�E�������̐�����������͂��̎��������A���肩��h������Ă�����{�c���Q�d�̒Ґ��M�����ɉE����I��U�������������ł���Ɛi�����A�҂̗����������B

�@�������A�҂����̌����ێR�t�c���ɂǂ������̂��A���̒���ɐ���͓d�b�ʼnE���������Ƃ��ꂽ�B

�@�U���J�n���O�̎w������Ƃ͕����̎w�������������A�E�����̍s���͐ϋɐ����������B

�@���̍��n�̐��ʍU���Ɍ��������̂��������i��͕͂�������A���j�ł������B

�@�U���͊��S�Ɏ��s���A���������̓ߐ{�|�Y�����͐펀�A��������A�����Ë{�����Y�卲�͌R���ƂƂ��ɍs���s���A��������A�����L�����Y�卲���펀�Ƃ����S�W���錋�ʂɏI������B

�@�������̍��n�̈�p�ɑ��t�c�����x���̈ԗ�肪���Ă��Ă����B |

���J�f���n�̐���x���ԗ��

|

7.2 �J�J�I��A�o�A�`���R���[�g��A��

�@��s�ꐳ�ʂɂ��ǂ�ƁA���ʍL��ɃK���h���������ČR����������L�O�肪�����Ă���B

�@���̓K���ɏ㗤���ē��{�R�Ɛ�����̂͊C Second Marin Devisin �Ɩ��L���Ă���A���ݍ��܂�Ă�����͂��C�����t�c�̋J�͂ł������B

�@���̔�͒n�������Ă����̂炵���A�蕶�́u���E�͂��Ȃ������̂������ʼn�����ꂽ�v�Ƃ����^���ŏI����Ă���B

�@�A�����Ă��璲�ׂĂ݂�ƁA�l��N���������ɏ㗤�����̂͊C�����t�c�ł���A��ꌎ���{����C�����t�c�Ɨ��R�̃A�����J���t�c�̑������J�n����A�l���̑��Ղ��͂������i�啔���̓}�����A�j�A��͂��ቺ�����C�����t�c�͈�ꌎ���܂łɃK������P�ނ��A�l�O�N�ꌎ����܂łɊC�����t�c�E���R�̃A�����J���t�c�E���t�c���㗤�����������B

�@�K���ł����Ƃ��ꂵ���퓬�ɏ]�������̂͊C�����t�c�ł��������A���̖��͔�s�ꐳ�ʍL��̋L�O��ɏo�Ă��Ȃ��B

�@����ɂ��Ă��A����̍Œ��ł��A�����J�R�͐퓬�����̌�㐧�x���ێ����Â����̂ł���B

�@�̂̍q��ʐ^�����Ă��w���_�[�\����s��̑O�ʂ̕��n�̓R�R�i�b�c�̗тł���A�Ƃ������A���{�C�R�����R�ȃ��V���̂��Ċ����H���}�������̂ł��낤�B

�@�������A�����H�̔w��̃��J�f���n�ɂ����Ă͖��тł���B

�@���܁A���J�f���n�ɂ����铹�̗����͈�ʂɃR�R�i�b�c���A�͂���Ă���B

�@���̕t�߂̃��V���̃R�R�i�b�c�͊C�ݕ��ʂɂ���w�̍������V�Ƃ������A���������[�g�����炢�̍����ő����̎������Ă���B

�@�n�C�u���b�h�Ȃ̂��Ɛ������ꂽ�B

�@�Z�C�������Y�̃L���O���V����z�������̂ł��낤���B

�@��s�ꂩ��e�i���ɂ����铹�̗����ł̓J�J�I�͔̍|������ł���B

�@�J�J�I���͂悭����ꂳ��Ă���A�A�o�_�Y���Ƃ��ďd�v�Ȓn�ʂ����߂Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@���̒m���l�ł���ē������͂����B

�@�u�J�J�I�͑�ʂɗA�o����Ă��܂��B�������A�A�o�����ʂ��͂邩�ɏ��Ȃ��ʂ����ɍ����l�i�ŗA������ē��ɂ��ǂ��Ă��܂��B�`���R���[�g�̌`�����Ăł��v

�@���̌��t�́A�ꎟ�Y�i�i�R�v���E�J�J�I�E�؍ށj�̗A�o�Ƌ��ƌ��i��Ƃ��ăJ�c�I�j�����Ɉˑ����Ă���A���̍��̌o�ς̔ߌ��I���i���ے����Ă���B

�@�z�j�A�����琼�ɐ푈�����ق������r���A�C�݂ɋ���Ȗ؍ޏW�Ϗꂪ�������B

�@���a�܁Z�Z���`�ȏ�̗ǎ��̖؍ނł���B�؍ނڂ����g���[���E�g���b�N�Ƃ������Ή�����B

�@�z�j�A���Ȑ��̂��̊C�݂ł́A���V���̂��ĊC�������A�G�r�̗{�B������Ă�����i�������������B

�@��p�⒆���A�C���h�l�V�A��^�C�ɍL���������{�����A�o���i�Ƃ��ẴG�r�̗{�B���A�Ƃ��Ƃ��\�����������̉ʂĂɂ܂ł���т���̂��B

�@�e�i���́A�ŏ��ɃK���D��ɔh�����ꂽ��؎x���̐挭�����㗤���X�ɑS�ł�����ꂽ�Ƃ���ł���B

�@���������ɃK���ɏ㗤�����ČR�͊C�����t�c�i���͖�j�ŋ���܂łɈꖜ�ȏ�̕��͂��㗤�����Ă����B

�@��؎x���̓~�b�h�E�F�[�U�����̂��߂ɖk�C���̑掵�t�c����Ґ����ꂽ���A�~�b�h�E�F�[�C��̔s��ɂ���킪���~����ăO�A��������A���̓r���A�}篌Ăт��ǂ���Ă��̑���c��Z�Z�����g���b�N����쒀�͂ŃK���ɒ��s�����B

�@�����ꔪ���ɔ�s��̃^�C�{���ɏ㗤�����x���挭���i���͋�Z�Z�j�͓��������ɊC�݉����ɔ�s��U�����J�n�������A�D���ȕČR�̔������A�펀�������A�����O�Z�A�܂�S�ŏ�ԂŐ퓬�͏I�������B

7.3 �푈���̏Z������

�@��؎x���S�ł̒n�ɋL�O�肪���Ă��Ă��邪�A�����͕ČR�̖��a�@�̐Ղł�����B

�@���݂́A���V�̒�����i�͂�j���قŊ����đg�݁A�|�ƃ��V�̗t�ŕǂƉ��������傫�ȏW������Ă��Ă���A�����Ő��̌��������Z���̘b�����B���{�R�ɒ��p���ꂽ�Z����l�A�A���n�@�卑�̉p���ɏ����Ƃ��Ē��p���ꂽ�Z����l�̘b�����B

�@�Z���̉p���ɂ��A���n�x�z�ւ̉��O�͋������A�č��ɂ������Ă͈�ۂ��������悤���B

�@�ČR�͏Z������@�卑�̉p���Ɉ�C�������炾�낤���B

�@�p�R�ɒ��p���ꂽ�Z���͖������������A�|�X�g�E�E�H�c�`���[�i���݊Ď����j�Ƃ��ăj���[�W���[�W�A���̃����_�ɔh�����ꂽ�Ƃ����B

�@���{�R�͌��n�̏Z����M�p�ł��Ȃ��ƍl���Ă���A�Z���ł�������������������̎�̊����ɁA�Z���̋��͂�Ƃ������z���Ȃ������B

�@�A�����J�Ɠ��{�ɂ��Ă̊��z���ƁA�����͊��ق��Ăق����Ƃ����B

�@���ݗ�������o�ω������Ă��闧�������Ȗ�肾����A�Ƃ̂��Ƃł���B

�@�ē������́A�X�y�C��������ƃ}�����A�𓇂ɂ����A�C�M���X������\�͓I�Ɏx�z���A���{�����ɐ푈���������A�Ɣ����������A��͂�A�����J�ɂ��Ă̓R�����g���Ȃ������B

�@�K���ł͓��Ă̌��킪����Ђ낰��ꂽ�B

�@�������A���̐��ƂȂ����y�n�́A���a��O���L���A�Z�a�l�܃L���̓����ɒ����ȉ~�`�Ɏ����K���́A�k�C�݉����l�܃L���ȓ��A�����w�ꁛ�L���ȓ��̈ꕔ�̓y�n�ł���A���������ďZ���̑����͐��O�ɔ��Đ푈��������Ƃ����B

�@�K���̐�͎l�O�N�����̓��{�R�P�ނł����܂������A���̊ԁA�㗤�������{�R���l���O����l�Z�Z���E�P�ވȑO�̗������ғ����l�Z���E��a������эs���s���Z�Z�����E���C�R�P�ސl���ꖜ�Z�ܓA�K���ɏ㗤���������̎O���̓A��Ƃ��ċQ���ƃ}�����A�ɂ��̗͏��ՂŃK���̖��т̓y�ƂȂ��Ďp���������̂������B

�@�z�j�A���Ƌ�`�̂������A�˂������H�����̃����K����C�z���̓��H���Ƃ��邽�тɁA����͓��{�̂n�c�`�����Ŏ{�H�͓��{�̂j�g�ł��Ɛ��������̂ɂ͂܂������B

�@�Ƃ����̂́A���{�̑��[�l�R���̂j�g�́A�I�[�X�g�����A�̌��ݍH���ɐi�o���āA�V�h�j�[�p��������g���l���̌��݂��Ă��Ď�����������A�X�L�[��̘[���璸��܂Ńg���l�����@���ĔN�ɎO���������^�s���Ȃ��o�R�n���S�𑖂点�����i���{�ɂ��Ȃ����̍��؎{�݂����X�L�[��͂܂��Ȃ��|�Y�����j�A���j�[�N�Ȏ��ƂŗL������������ł���B

�@���ꂪ�K���̏����ȋ��̉˂������H���܂Ő��������Ă���Ƃ́A�����܂����i�o�Ԃ�ł���B

�@�K������p���I�܂ŁA�K���̊����̐��ƂŌ������̃��[�[�X����D�����B

�@�Z���ꎵ���A���o�E������p���I�܂ł̑D�̒��ŁA���[�[�X�����������ރV���|�W�E�����J���ꂽ�B

�@���тł������͂��̃K�_���J�i���̎R�X�����̑��R�ɂȂ��Ă������ƂɁA�݂�ȃV���b�N���������炵���A���̖��Ɏ��₪�W�������B

�@�K�_���J�i���̃c�A�[�Ő�Ղ�K�˂�O���[�v�̂ق��ɁA�M�щJ�т̊ώ@�O���[�v�����������A���̃O���[�v�ɎQ��������l�����[�[�X����ɁA�ē����ꂽ���т��z���Ɗ|������ĂƂĂ������тƂ͎v���Ȃ����A�K�_���J�i���̌����т͂���Ȃ��̂��ƁA���₵���B

�@���[�[�X����͂�������ƁA���Ȃ������ē����ꂽ�̂͂��Ԃ��x���̂��ꂽ��̓тł��傤�A�Ɠ������B

�@�\�������̗A�o���i�͐�ɏ������悤�ɃR�v���E�J�J�I�E�؍ށE���Y�����炢�ł��邪�A�Γ��A�o���z�̂����؍ނ̐�߂�䗦�͈���Z�N�Ō܋�E�܁��ł������i�W�F�g���f�Վs��V���[�Y�w���E�쑾���m�����卑�x�j�B

�@�؍ނ̔��͎̂�Ƃ��Ċ؍��ƃ}���[�V�A�̋Ǝ҂������Ȃ��A���̗A�o��͘Z���܂ł����{���Ƃ����B

�@���{�͎����̎���������A�\�������ő�̊��j��҂ƂȂ��Ă���B

�}���[�V�A�̃T�����N�͓��{�ɂ��M�щJ�є��̂̔�Q�ŗL�������A���̃}���[�V�A�̋Ǝ҂����{�̂��߂Ƀ\�������̔M�щJ�т�܂����Ă����Ƃ͒m��Ȃ������B

�@�A�o�؍ނ̑����̓R���N���[�g�p�l���p���̑f�ނƂ���Ă���B

7.4 �n�c�`�Ńy�b�g�t�[�h���Y

�@�o�ω����̓\�������������ɂƂ��Č������Ƃ̂ł��Ȃ������ł��邪�A���Ƃ��c���M��j���[�W���[�W�A���m���n��̋��Ɗ�n�����Ɏx�o���ꂽ���{�̂n�c�`�́A������A�\�������������{�Ɠ��{�̑�m���Ɗ�����ЂƂ̍��َ��ƂƂ��Ĉ�㎵�O�N�ɐݗ����ꂽ�\�������E�^�C���[��Ђ̂��߂̐�p�{�݂ł���B

�@�\�������E�^�C���[�̓c���M�ƃm���ɗⓀ�q�ɂƉ��H�H��������Ă���B

�@�����A�N�Ԗ�l���g���O��̃}�O���E�J�c�I�̋��l�ʂ̂����A��ꖜ�g�����ʋl�Ƃ��Ē��ڃ��[���b�p�ɗA�o����A����ɗⓀ����r�u�V�ȊO�ɁA�^�C��t�B�W�[�o�R�Ńy�b�g�t�[�h�ʋl�ɉ��H����ē��{�ɗA�o����Ă���Ƃ����B

�@��㎵�O�N�Ƃ����Ύv���o�������A���̔N�Ɏ������ꌧ�{�Ó���K�˂��Ƃ��A�n���̐l�Ɉē�����Ē��H�Ƀ��X�g�����ɓ���ƁA�X���Ő��ꒅ�p�̎q����l�ƕ�e���A�����ɂ����̓��̂͂Ȃ₢�����͋C��������킹�Ȃ���H�������Ă����B

�@�n���̓��s�҂��u�K�_���J�i������̑������Ƃǂ����̂��ȁv�ƂԂ₢���B

�@�u���̕t�߂̋����̉҂���͂��܃K�_���J�i���̃J�c�I���ł��v�Ƃ����̂����s�҂̐����ł������B

�@������A���{�̃J�c�I���Ƃ��K�_���J�i���ɐi�o���Ă��鎖���͒m���Ă������A�����Ŋl�ꂽ�J�c�I���y�b�g�t�[�h�ɉ��H����ē��{�ɗA�o����Ă���Ƃ͒m��Ȃ������B

�@�n���̋��t�������̎�i�Ƃ��Ă����{�ނ�̋����A�J�c�I���̐����a�Ƃ��邽�߂ɑ�ʂɕߊl����A���邢�̓J�c�I���ԋ��̊��Y���Ƃ���āA�n���̋��t�̐������������Ă���B

�@���[�[�X����ɂ��A���{�̂n�c�`�ƍ��ي�Ƃ���Z�Z�Z�l�̎��Ǝ҂ݏo�����Ƃ����B

�@���n�̐��Ƃɂ���Ȑ[���Șb������ċA�������Ƃ���ɁA��ܔN�����O����t�u�����V���v�́u����n���s���@�D�K�_���J�i�����v�ɁA�u�F�D�I�ȑΓ��ς̓y��ɂ́A���n�l���l���ق��Ă��鍇�ي�ƃ\�������E�^�C���[�ɑ�\�������{�̐��Ȍo�ω�����Z�p���͂�����v�A�Ƃ����L�q������̂������B

�@���{�̂n�c�`�́A�����\�������ł̌ٗp�Ɋւ��邩����A���ǃ[���T���E�Q�[���ɉ߂��Ȃ������B

�@�����A���̋L���ɏЉ�ꂽ���n�̐��u���{�͐푈�ɂ͕��������A�o�ϓI�ɏ������v�Ƃ����̂́A���n�̐l�X�̎������낤�B

�@�Ȃɂ���A���{�R�����̐�����ۂݍ���œ��{��s��ɒǂ������̖��ьR���A���̌o�ϗ͂şr�ł��Ă��܂����̂�����B

�@���͑�̋��D���ł��邪�A��������ŐH�ׂ�}�O����J�c�I�͋ߊC���̂ł���B

�@�}�O���̃g���͍D�݂łȂ��̂ŁA�����ς�ߊC�}�O���̐Ԑg�̎h�g��H�ׂĂ���B

�@�J�c�I�́A���Ă̏��J�c�I���A�H���ɒn��̊C�Ŋl��鎉���̂����߂�J�c�I�����H�ׂȂ��B

�@������A�\�������̋���r���Ɏ��͂��܂�֗^���Ă��Ȃ��Ǝv�����A���������b���ƁA�L�⌢���y�b�g�t�[�h�Ŏ����Ă�����^���Ƃ⎩�R�ی�_�҂ȂǂƂ������݂��U�P�҂߂��Č�����B

�@���ĐX�ѕی�̂��߂Ɋ�������߂悤�Ƃ����A�Ԕ���K�v�Ƃ���X�ш琬�̂��߂ɂ��܂�Ӗ��̂Ȃ��^�������������A����������Ǝ����ی�̂��߁A�C�̐��Ԍn�ۑS�̂��߂Ƀy�b�g�t�[�h����߂悤�Ƃ����^���̕�����قǗL�Ӌ`���낤�B

�@�Ƃ���ŁA�K�_���J�i�����܂ރ����l�V�A�ɏZ�ރ����l�V�A�l�ƁA�~�N���l�V�A�ɏZ�ރ~�N���l�V�A�l�Ƃ͂ǂ��������̂��B

�@�����Œ��ׂĂ݂�ƁA�����l�V�A�l�͐l��I�ɂ̓I�[�X�g�����C�h�i���l�j�ƍ������������S���C�h�n�̐l�����ł���A�~�N���l�V�A�l�̓����S���C�h�ɑ�����Ƃ����B

�@��A�W�A����ŏ��ɑ����m�ւƐi�o�����ŌÂ̐l�킪�I�[�X�g�����C�h�ɑ�����I�[�X�g�����A���Z���i�A�{���W�j�j��p�v�A�l�ł���A���Ńj���[�M�j�A�o�R�Ń����l�V�A�̓��X�ɓn���������S���C�h���A�r���Ńp�v�A�l�Ȃǂƍ������ă����l�V�A�l�ƂȂ�A�Ō�ɐԓ��Ȗk�̓��X�ɓn���������S���C�h���~�N���l�V�A�l�ł��낤���B

�@�|���l�V�A�l�������S���C�h�ł���Ƃ������A������̓����l�V�A�̂ǂ�������T���A�ɓn��A�}���P�T�X�������ւē������m�̓��X�ɎU���Ă������炵���B

�@�K�_���J�i���̏Z���ɁA�����l�V�A�l�ł��邪�����������ɋ߂��l���������Ȃ��R����B

�@����͔��l�Ƃ̍����Ȃ̂��낤���B

8�@���ΎR��ł��ǂ������o�E���v��

top

8.1 �ΎR�D�ɖ����ꂽ�s�s���o�E��

�@�z�j�A����[���ɏo�`���A�T�{���Ƃ��̔ޕ��ɉ��ރK���̐��[�̃G�X�y�����X���ɖ��c���ɂ��݂Ȃ���A�D�̓\�������������u�[�Q���r�����ւƌ��������B

�@���A�ڂ��o�܂��đ��̊O������ƁA���O���ɉΎR���炵������������B

�@�n�}�Œ��ׂĂ݂�Ƃǂ����R�����o���J�����炵���B

�@������̓��̓j���[�W���[�W�A���Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�D�͂���Ƀ\�����������𐼖k�ɂ����݁A�E�Ƀ`���C�Z�����A���Ƀx�����x������]�݁A�E�̃V���[�g�����h���ƍ��̃��m���Ƃ̂��������ău�[�Q���r�����̐��C��ɏo���B

�@�����̓����͓��{���D���̃\���������Ր�Ɉ������荞�܂ꂽ�퓬�̐�j�ɂ��Ȃ��݂̓����ł���B

�@�V���[�g�����h���ƃ��m���܂ł��\�������������ɑ����A�V���[�g�����h���ƃu�[�Q���u�C�����Ƃ̂��������p�v�A�j���[�M�j�A���Ƃ̍��������͂����Ă���B

�@����Ɉ�閾�����Z����l�����A�E���ɋ߂��傫�ȓ��������B�q�s���Ԃƒn�}���Q�Ƃ��āA�j���[�A�C�������h���炵���ƌ����������B

�@���H��b�ɏo��ƁA�͂邩���O���ɓ��e�������A���̉E�[�ɏ��ΎR�̒[��Ȏp���������B

�@���̓j���[�u���e�����ŁA���̉ΎR�̘[�Ƀ��o�E���p������͂����B

�@�݂ȍb��ɏo�ċ߂Â����o�E����������B�e������ɖ����ł��������A�X�q�����Ԃ炸�ɍb�ɏo���l�������A���������Ȃ�ɂ�A�ԓ������̑��z��^�ォ�痁�тď������Ƃ��т��������A���X�ƑD���ɔ����B

�@�j���[�u���e�����͓��j���[�M�j�A����_���s�[���C�����u�Ăē����ɉ��т�O�����`�̓��ŁA�p�v�A�j���[�M�j�A�ł̓j���[�M�j�A���ɂ��ő傫�ȓ��ł���B

�@�h�C�c�̃I�Z�A�j�A�̐A���n����ꎟ����ɐԓ��ŕ�������A�k�̃~�N���l�V�A�����{�́A��̃����l�V�A���I�[�X�g�����A�̈ϔC�����̂ƂȂ����B

�@�j���[�M�j�A���̐������̓I�����_�̂ł��������A���܂̓C���h�l�V�A�̐��C���A���ł���B

�@�I�[�X�g�����A�̓j���[�M�j�A���̓������̓쑤�̃I�[�X�g�����A�̃p�v�A�Ɩk���̋��h�C�c�̂̈ϔC�����̂��A�����Ƀp�v�A�j���[�M�j�A�Ƃ��ēƗ��������B

�@���h�C�c�̃I�Z�A�j�A�̎�s�����o�E���ŁA���I�[�X�g�����A�̃p�v�A�̎�s���|�[�g�E�����X�r�[�ł��������A���݂̃p�v�A�j���[�M�j�A�̎�s�̓|�[�g�E�����X�r�[�ł���B

�@��ܔN���݁A���o�E���͔p�ЂƉ����ďZ�������Ȃ��B

����l�N�㌎�������A���o�E���`�̂���V���v�\���p����k���n�Ƃ���}�O�j�`���[�h�Z�E�O�̒n�k�����o�E���܁Z�Z�Z�l�̎s�����������A�Â��ĒÔg���s�X�n��A�Ō�ɓ��̘p���߂��ɐ���オ�����}�`���s�`���R�i�ԍ�R�j�Ƃ��̔w��̃J�C�u�R�i����R�j�A�p�݂̐�������p���ɓ˂��o���o���J���R�i����R�j�̏����ɔ������A�s�X�n�͍~��ς���ΎR�D�Ɍ����������Ė�����A�p�ЂƉ����Ă��܂����B

�@���Ƃ��ƃV���v�\���p�̓J���f���p�ł���B�p�̓쓌���ɂ���p������̌i�F�́A���̂��Ƃ��͂����苳���Ă����B

�@�p���̓쑤���琼�����ւĖk���ɂ�����n�`�͖��炩�ɃJ���f���̉Ό��ǂɓ��L�̒n�`���������Â����Ă���B

�@�p�̓��쑤�ʼnΌ��ǂ���ĊO�C�ɂȂ����Ă���B

�@�������A��k�ɒ����J���f���p�̂قڒ������ɃJ���f���̉Ό��ǂƗ��Â��Ő��̃o���J���R�A���̃}�`���s�`���R�Ȃǂ̒����Ό��u���p���ɂ��肾���A�J���f���p�̉��ɂ���ɓ��p�������Ă���B

8.2 ��D�̊C�R��n�V���v�\���p

�@�J�C�u�R������ΎR�D�̑͐ςŐ��܂ꂽ���R�n�Ƃ��̐�[�̏��������肾���A���R�n�̃��V�����Ђ炢����s��̊����H���}�`���s�`���R�Ɍ������ĉ��тĂ���B

�@���풆�̓���s��ł���B

�@�j���[�u���e�����͑傫�ȓ��ł��邪�A�k�����̃K�[�������ȊO�͊J�����i��ł����A�K�[�������̎�Ƃ��ăV���v�\���p���݂ɏZ���������B

�@�J���f���p�ł���V���v�\���p���`�Ƃ��čœK�̏���������Ă�������ł���A����ɘp���o���C�ʂ̓j���[�A�C�������h���Ƃ̂������̕������܂��ג����Z���g�W���[�W�C���ł���A���������n���I�����͊C�R��n�Ƃ��Ă���D�̏����ł������B

�@������̌��_�́A���̃J���f���p�����ΎR���������������Ă��邱�Ƃł������B

�@���O���N�Ƀo���J���R�E�}�`���s�`���R�������ă��o�E���s�X���قƂ�ǔj��A���̂Ƃ����o�E���̍s���I�@�\�𓌃j���[�M�j�A�̃T�����A�Ɉړ]�����邱�Ƃ��������ꂽ���A����̖u���ɂ��������Ȃ������B

�@���l��N�ꌎ��O���A�x��x���Y�����̎w�������C�x���i�������l�l�A����j�����o�E�����̂��A�Ȍケ�̒n�̓\�������E���j���[�M�j�A���ʂ̍��ɂ����闤�C�R�̋���ȑO����n�ɐ��������B

�@�l��N�l������ɊC�R�̑��܍q�������Ґ�����A���o�E����n�q����ƂȂ����B

�@�܌��ꔪ���ɗ��R�̑�ꎵ�R�i�i�ߊ��E�S�����g�����j�A�C�R�̑攪�͑��i�i�ߒ����E�O��R�ꒆ���j���Ґ�����A������������Ɏi�ߕ������o�E���ɐi�o�����B

�@�K���킪�͂��܂�������̔��������A�����C�R��n�q����̎��핔����ꉺ�ɒu���Ă�������q��͑��i�ߕ��i�����E�ˌ���l�O�i�ɂ������j�����j���}���A�i�̃e�j�A�������烉�o�E���ɐi�o�����B

�@�������ĕ��ΎR��œ��{�R�̃��o�E���v�ǂ����ǂ�͂��߂��B

�@�l��N��ꌎ��Z���A���R�͑攪���ʌR�i�i�ߊ��E�����ϒ����j�E�����j���[�M�j�A���S���̑�ꔪ�R�i�i�ߊ��E���B��\�O�i�͂������j�����j��Ґ����A��ꎵ�R���\���������ɐ�O������ƂƂ��ɁA�쐼�����m�̍����w������攪���ʌR�i�ߕ������o�E���ɐi�o�������B

�@���l���ɂ͊C�R���쓌���ʊ͑��i�����͒ˌ������ƌ�サ�������C�ꒆ�������C�j��V�݂��Ă��̕��ʂ̍���S���������B

�@�������A���̂���A���o�E����n�q����̑��Ղ͎O���@�ɒB���A��͂����łɂ������邵���ቺ���Ă����B

�@�������āA�l��N��O����A��O��c�ŃK�_���J�i�����P�ނ����肳�ꂽ�̂ł������B

�@���R�́A�K���ɑ��t�c�E��O���t�c�𒍂������A����ɑ�Z�t�c���u�[�Q���r�����̖h�q�ɓ�������ƂƂ��ɁA��ꔪ�R�S���̓��j���[�M�j�A�̊m�ۂɏd�_�������A���G�E�T�����A�n��ɑ�܈�t�c�A�E�F���N�ɑ��Z�t�c��h���A��l��t�c����ʌR�����i�̂��E�F���N���ʂɓ]�p�j�Ƃ��A����ɑ�Z��s�t�c�����o�E���ɐi�o�����i�̂��E�F���N�Ɉړ��j�A�m���s�̌P�����ւĂ��Ȃ����R�q�����m����ɓ��������B

�@����͓��{�̗��C�R�����͂������āA���̐�͂�쐼�����m���ʂɒ��������Ƃ��Ӗ�����B

�@�K�_���J�i���̎c�����͂̓P�ލ��͎l�O�N�܂łɂȂ����������A���̊ԁA���j���[�M�j�A�̃u�i���痤�H�|�[�g�E�����X�r�[�U���ɏo��������C�x������уu�i�m�ۂ̂��߂Ɏ���ɂ����������ꗷ�c�͑S�ł����B

�@�����āA���{�S�R���ӂ邦�オ�点���u�_���s�[���C���̔ߌ��v���l�O�N�O���O���ɋN�������B

�@���o�E�����瓌�j���[�M�j�A�̃��G�E�T�����A�n���i���łɐ挭�����㗤���Ă����j�ɐi�o���邽�߂ɁA��܈�t�c�̎�͂����ǂ̗A���D�ɏ��A���ǂ̋쒀�͂Ǝl��@�̒����퓬�@�̌�q�̂��ƂɃ_���s�[���C�������f���A�ČR�@�����P���A�킸���O�Z���ŗA���D�����i��ǂ͑O�����v�j�ƌ�q�̋쒀�͎l�ǂ���������A�쑗�D�c�͑S�ł����B

�@�ČR�@�̋}�~�������ɂ��Ȃ��č������ł������{�̐퓬�@���̋������āA�ČR�����@�͒����őD�c�ɓˌ����A��������̂Ƃ��Ȃ��v�̂Ŕ��e�𓊉������B

�@��瓊�����ꂽ���e�͐p�x�Ő��ʂƐڐG���Ē��˕Ԃ�A��Ⴍ���Ō����ɖ��������i�X�L�b�v�E�{���r���O�j�B

�@�����𑖂鋛�������Ԕ��e�̕��������ł���A���̕����̕����}�~���������ڕW�߂��ڋ߂ł��������������A�Z���ɂ�钾�v���e�Ղł���B

�@�_���s�[���C���̐��������A���o�E����n�q������͐s������u�ł������B

8.3 �R�{�A���͑������̐펀

�@�l���O���A��Ɋ�@�����������R�{�\�Z�A���͑��i�ߒ����́u���v���������A���O�Y��O�͑��i�ߒ����̎w��������ڍq�������o�E���ɐi�o�����A��n�q����Ƌ������������Ȃ킹���B

�@�C�R���L�̏���l���̕��Q�������ŁA�R�{�A���͑��i�ߒ������g�����o�E���ɐi�o�����B

�@�����쓌���ʊ͑��i�ߒ����Ə����O�͑��i�ߒ����͊C�R���w�Z�̓����ł��邪�A�n�����b�N�E�i���o�[�i���Ɛ��сj�͑����̕�����ʂł������B

�@���o�E���ɐi�o�������q����͐�C�̑��������̎w�����ɓ��邱�ƂɂȂ�A�w���n����A�ւ荂�����q�������n�q����̉����ɗ�������A���̎m�C�ɂ������Ƃ����̂ŁA�R�{���������o�E���ɐi�o���đ��w�������邱�ƂɂȂ����B