|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

第六章 大殺戮(さつりく)の光景

上陸第四日目の一三時一二分に、ベディオは「確保されたり」と公表されたのであった。

それは海兵隊の第一次挺身上陸隊が浜辺に突入してから、実に七十五時間四十二分を経ていた。

時々、穴から、また瓦礫(がれき)と死体のいっぱいつまったトーチカから、日本軍の狙撃兵がそれから数日間の後までもまだ射撃をつづけていた。

私は戦いのおわるまで、島のほんの小部分しか踏査していなかった。

それはおそらく浜辺に沿つて合計四百ヤードぐち小のものであったろう。

海よりはなれた内地の方は百ヤードたらずしか足を印さなかったのである。

島の各地区で一体、どんなことが起つたかを理解するためには、島中を一ヤード毎に歩いてまわることが必要であった。

私は上陸第六日の午後に、アメリカ海軍のカタリーナ飛行艇(略号PB2T)に便乗して、タラワの珊瑚礁湖より飛びたつ前に一日半をついやして、この視察踏査をおこなったのである。

私がベティオで目撃したものは、人間の手によって行われた最大の荒廃作業の一つであった、と私は確信する。

私がこの一平方哩(マイル=1.6km平方)たらずの島で見たものは到底、言葉では描写できない。

また写真でも表現できない。それは諸君が写真の臭いをかぐことはできないからだ。

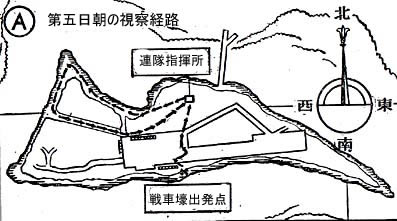

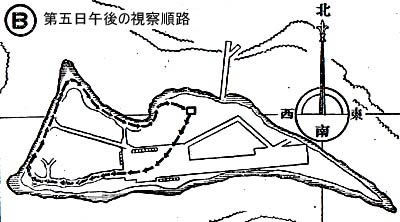

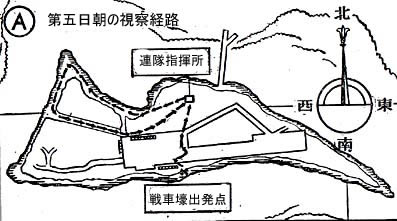

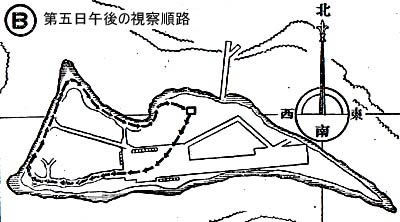

それで私は読者諸君が私の描写する光景の、大体の位置を知ることができるように、私がベティオの島内を踏査した三回の視察行に関する三枚の略図を挿入することにした。どうかこれを御覧ねがいたい。

さてこの島の南浜では、椰子の木の丸太と砂とコンクリー卜でつくられた日本軍のトーチカは、我々が挺身上陸を敢行した浜辺よりもずっと大きく、また強力に構築されていた。

疑いなく、日本軍はみすから島の北浜にかって上陸したのであるが、アメリカ軍が珊瑚礁湖のなかを通らずにこの南浜の方へ上陸するものと予期していたのだ。

その海中には幾列もの地雷と、二重になった鉄条網の柵とがある。

戦車壕の隣にある最初のトーチカの内外には十五名の日本兵の死体がある。

その死体はすべて緑色の軍服を着用し、被覆式の脚絆をつけ、鋲を打ちつけた靴をはいているが、ただ一人の例外は海軍の青色の飛行服を着用している。 |

|

この十五名の死体のなかの二つは、手榴弾を自分の腹部にぷつけて臓腑を爆裂したのであった。

その証拠には死体のいすれも、その胃袋と右手がなくなっているからだ。

これらの肉体の大半はまだ死体とたってわずか二日間しかたたないが、すでにあおざめた緑色に変色している。

それはベティオで、五千名の腐りつつある死体の大半が五日間たっているのにくらべて早いわけである。

浜辺をずっと進んでゆくと、眼のとどくかぎり、これらの強固な要塞が一つ、また一つと見ることができる。

二番目のトーチカの内部には十二名の日本兵の死体があるが、これは島の北岸にあった。

これより小さい機関銃座がその中に収容できた人員よりも多かった。

そしてトーチカの外側には、さらに十三名の日本兵の死体があった。

その中には、サルマタだけしかはいていない死体もあれば、また横腹をかくさない禅(ふんどし)一つの死体もある。

ディック・ジョンストン君と私は、友軍機によってひきおこされた短い警報に出会って一時浜辺のタコツボの中へ身体をかくした後、飛行場の滑走路を横切って北岸に近い連隊指揮所の方へむけて出発した。

この滑走路の端で、我々は巨大な、高さ十五呎もある、椰子の木の丸太でつくられた箱型の構造物が防塞ではなくて、飛行機二機を収容する掩体(えんたい=飛行機の防空壕)であることを発見したのである。

爆撃と砲撃はすべて、これらの三方をかこんだ(開いた一方は滑走路に面している)建物の丸太を多少、吹き飛ばしたが、がいして驚くほど完全である。

ここには日本軍の零式戦闘機と双発爆撃機と合わせて一ダースばかりの飛行機か滑走路に沿って置かれているが、榴霰弾(さいりゅうだん)と銃弾をそうとう、あびて孔をあけられた掩体(えんたい)の内部にはわずか二機しがなかった。

しかし我々が点検した最初の軽快な機動力のある零式戦闘機は、かなり良好な整備餘態にあった。

日本軍の赤い日の丸の印が、操縦席のすぐ後方の燃料油槽の両側と、両翼の表裏両面の先端近くにえがかれている。

弾丸で孔だらけになった一台の茶色のトラックが滑走路の末端にある。

その次の大きな椰子丸太でつくられた掩体の内部には、三台の同型のトラックがある。

このトラックはいずれも日本製ではあるが、その運転台前板の計器類は英語の標札がついている。

ここに日本人の模倣性の一例が見られる。

すなわち『ウォーター』(水)と英語で水深計を明記しながら、その指針はフラン式の摂氏温度を表示している。

それは速度計の『キロ』(米英ではマイル単位)と同様である。

また『オイル』(油)と『アンペア』(電流の強さの単位)と英語でしるした指針はいずれもアメリカもしくは英国のものから取ったのであろうが、燃料計は、英国流の『ペトロール』のかわりにアメリカ流の『ガソリン』と標示されている。

またこのトラックのタイヤは、四つのちがった商標がついている。

すなわちダンロップ、ブリッジストーン、∃コハマ、ファイアストーンの四社の製品である。

その近くにある迷彩をしていない黒色のセダン型乗用車は、これまた日本製であるが、命中弾をこうむり車体の半分たらずを残したのみで焼けてしまっている。

その車には海軍の錨の徽章のついた鑑札板がついているが、その番号は七一二三三である。

灯火管制用の油布がヘッドライトにかぶせてあるが、それには小さな光線を照らすための通例の小孔があけてない。

そのかわりに海軍の錨の印がついていてヘッドライトがちょうど、ハロウィン(西洋の万聖節前夜祭、毎年十月三十一日夜、日本のお盆もように死者の冥福をいのる)の南瓜(かぼちゃ)灯籠のように錨の影絵を映すようになっている。

この一つの掩体のわきで、四名の海兵が裸になって塩分のある水の井戸で水浴をしている。

この井戸は数十年も古いもので、日本軍がやって来る以前からそこにあったものだ。

それはベティオの大激戦中も全く被害なく無事に残ったのである。

連隊本部で、本部付参謀骼校の一人のJ・L・シュワーブ海兵大尉は、我々が小鳥の形状をしたベティオの嘴(くちばし)にあたる島の北西端で、わが軍の火焔放射器隊が三、四十名の日本兵を一時に焼き殺した地点を見いだすだろうと語る。

また彼は二百五十名の海兵たちがちょうど、その連隊本部と島の嘴の部分との中間の北浜一帯の海中で戦死したと推定している。

第二海兵連隊の死傷者数の概算は胸をムカムカさせるものだ。

すなわち第一大隊は死者六三名。負傷者一九二名、行方不明四一名であり、また第二大隊は上陸した七五〇名中で三〇九名が生残った。

第三大隊は四二二名が生残ったが、これは第七海兵連隊のクロー海兵少佐の指揮する第二大隊と大体、同じくらいである。

これらの数字は後になって若干、誇大だったことが判明したが、それはいかに最初の死傷者集計か我々を強烈に衝撃させたかを物語るものだ。

今までに、すなわち上陸第五日の午前八時までに、五つの墓地がすでにつくられていた。

そしてわが軍の戦死者の四分の一たらずのものが、すでに埋葬されている。一番大きな墓地は、連隊指揮所に隣接していて、一三四基の墓がある。その他の墓地はそれぞれ八〇、五三、二〇、四一の墓がある。

白い木綿のズボンにゴルフ用の長い靴下をはいた一名のガリマタの小柄な朝鮮人が、彼を通訳として連れているアメリカ軍のMP(軍事警察の略称)にしきりに話をしようとつとめている。

彼はMPにむかってこの島にどれくらいの人がいたかを告げようとしているのだ。

彼は『ニッポン』と言って砂の上に『六〇〇○』と数字を書く。

それから彼は『朝鮮人』と言って『一〇〇〇』と数字を書いている。

浜辺を西方にどんどん進んで、私が今までにおもむいたことのある一番遠い地点を越して行くと、我々はまだ埋葬隊が収容していない海兵の死体が浜辺にゴロゴロ散乱している光景を眼にした。

その一番目の死体はたぶん、背の高さが六呎三吋もあったにちがいないと思われる頑丈な青年である。

彼はその攻撃目標であった防波堤のトーチカの前面の十呎のところで殺されたのだ。

彼はいまだに前方へ身体をかがめて、その右手に小銃をしっかりにぎっている。

これこそ、私がつねに抱いている海兵隊の『前進突撃!』の光景だ。

浜辺をもう少し先に行くと、さらに四名の海兵の死体がわずか数呎しかはなれないで横たわっている。

それから十呎(フィート)さきにまた一名の死体があり、さらに十五呎さきにまた一名の死体がある。

それから今度は六名の死体が一たばになって倒れている。

これらの海兵は第二海兵連隊第三大隊のI中隊とK中隊に属する勇士であると説明された。

さらにこの浜辺を五十呎ばかり先に行くと、十名の将兵が珊瑚礁の上の鉄条網で殺されていた。

その一名は鉄条網の一番上の段に足をかけた時に、射たれたことが明瞭であった。

彼のズボンをはいた脚が鉄条網の剌(とげ)に引っかかって、その片脚がまだ室中にブラブラたれている。

このちょうど、後方の二十呎平方ぐらいの浜辺には、さらに八十名ばかりの海兵の死体が散乱していた。

さらに六名……さらに二名……さらに四名……死体の数は増すばかりだ。

ここでは四名の死体が椰子丸太のトーチカのすぐ入口までたどりついていたが、そのいずれもその入口より突入したものはなかった。

それはトーチカの内部に日本兵の死体が一つも見えなかったからである。

しかしその次のトーチカの中には、二名の日本兵の死体か機関銃の上に腹ばいになっている。

さらに防波堤に沿って五ヤード先にある次のトーチカでは、三名の日本兵の死体がある。

その全部が手榴弾で殺されたもののようだ。

我々は、奥地の方へ数ヤード迂回(うかい)する。

防波堤より大体、三十呎ばかり後方にあたるここには、四名の海兵の死体が大きなトーチカの外側に横たわっている。

その内部には六名の日本兵が死んでいる。

さらに三十呎ばかり奥地へはいると、また別のトーチカの内部に三名の日本兵の死体が横たわっている。

そしてこのトーチカのまわりにぽ三名の海兵の死体が倒れている。

海兵部隊が、彼等に生命のいぷきのあらんかぎりは、たとえその最後の息を海中で引取ろうと、防塞の中で引取ろうと、あるいはどこか奥地のはっきりしない地点で引取ろうとあくまで、日本兵を殲滅しつづけようと覚悟をかためていたことは容易に分かる。

ほとんど確実な死に直面しながら、このような勇壮な行為を一体、どんな言葉で正しく説明できるであろうか?

彼等は死んだ、しかし彼等は前進をつづけたのだ。

この敵機関銃は、ほかの海兵たちをも海中より上がるところを射ち殺していたのである。

しかしはたして、一人の海兵がほかの海兵の倒れるのを見すごしたのを、誰か聞いたものがあったろうか?

ここに第十五号水陸両用車がある。

それは『悩む心』という名前がついているが、防波堤にブツかつて動かなくなっている。

その内部には六名の海兵の死体がある。その隣には、さらに三名の死体が倒れている。

さらに二十八人用の日本軍の水上便所に隣接した鉄条網には、二名の海兵の死体が突きささって引っかかっている。

その服が死体を鉄条網にくくりつけて、まるで死体が錨をおろしたように止って海面上に浮いている。

工兵連隊に属する半ダースばかりの海兵たちが、死体を検屍しながら浜辺を歩きまわっている。

「ここにラーソンが死んでいるぞ。」と、一人が言う。

「ここにモンターグがいたぞ。」と、ほかの一人が言う。

どれらの死体は氏名が判明しだい丁重に収容されて十五ヤードないし二十ヤード奥地へ運ばれるが、そこではほかの海兵たちが死体を埋めるために墓を掘りつづけている。

これは異例なことであるが、それは海兵隊の死体はたいてい、埋葬隊が収容につとめているけれども、まだこのへんにはやって来なかったからである。

しかしこれらの海兵連中は、自分たちの属する中隊の戦友の死体を探しもとめているのだ。

彼等は数時間のうちには輸送船でここを立ち去ろうとしているので、おそらく彼等は、

「我々がこんなに長らくなじみの深かった連中にたいして、これこそ我々のなしうる最後のつとめだ。」と考えているように私には思えた。

それから数時間たってから、私が再びこの道を通つた時には、その第十八海兵連隊の海兵たちはすでに出港してしまって、その姿も見えなかった。

しかし私はこの中隊か掘った十五基の墓が、そこに残っているのを見かけたのである。

その墓の一つ一つの上にはそまつな十字架が立っていた。それは後で小ざっぱりした白色の十字架と取りかえられたことは疑いない。

そしてこの十字架の表面には、その下に横たわる海兵の名前と彼が海兵であったという呼称と戦死した年月日とが、次のように記されていた。

A・R・ミトリック

U・S・M・C

二〇・一一・四三

この十五基の墓の正面には、彼等がどこの部隊に属するか誰でも分かるように、海兵たちは誇らしげに一段と大きな十字架を立てていた。

彼等はみんな第十八海兵連隊の第二大隊のD中隊の出身であった。

三・二・一八

この十五名の氏名は、むかって右より左へ次のとおりであった。

R・C・マッキュー、G・G・セング、R・C・カウンツマン、R・L・ジャーレッド、マックス・J・リントン、C・モンターグ、S・P・パーソンズ、M・W・ウォルツ、H・H・ワーキンス、H・B。・ランニング、J・S・キャッスル、A・B・ローズ、A・R・ミトリック、W・A・ラーソン、R・W・ヴィンセント中尉。

(注) このなかでジーン・セングとチャーリー・モンターグとは、いずれも二十一歳で幼な友達であった。

彼等はテキサス州で同じ小学校に一緒に通学していた。一九四二年(昭和十七年)二月三日に彼等は一緒に、海兵隊に志願した。そして一九四三年(昭和十八年)十一月二十日にタラワ島で、一緒に戦死したのであった。

このD中隊の勇士か戦死をとげていた椰子の木の丸太の防波堤のすぐ後方に、七十七ミリ砲一門を据えつけた穴があり、その補充弾薬はまだ半分しか消耗していなかった。

さらに防波堤の数ヤード先には、十三ミリ機関銃一門がある。

この銃座のたて穴の中には、半パイント(約一合二勺)入りのウィスキーの瓶が一本、ころがっているが、それは私が従来、日本人の所有しているのを見かけた唯一の商標の製品だった。

すなわち、そのウィスキーのレッテルは多数の日本製品と同様に英語で、次のように記されている。

非常に古いウィスキー

サントリー

日本の最初の産、精選された製品

壽屋商店、本針山崎蒸溜所で元詰

この機関銃座のたて穴の近くで、一名の海兵が明瞭に七十七ミリ砲弾を一発、真正面から命中されていた。

七十七ミリは約三吋(インチ)ばかりある。

彼の胴体には孔があいており、ひどく焼けこげている。

あまりひどいため、海兵であるかどうか身許をたしかめることができないくらいであったが、そのズボンをはいた両脚の下に紐でしめた脚絆(きゃはん)をつけていたのでやっと海兵と判明した。

その近くに立っていたオクラホマ州出身の一等兵グレン・ギルという海兵の説明するところによると、第二海兵連隊第三大隊の第一次および第二次挺身上陸隊の生残ったものは、この防塞をめがけて殺到したそうだ。

そして彼等は、後続の第三次挺身上陸隊があらゆる敵機関銃火の注目をひいている間は、そこに釘づけになっていたのだ。

さらに百ヤードばかり奥地にはいると、我々は砂嚢を周囲全体に積みかされた空襲音響探知機と、一つの発電所を発見する。

しかし、この発電所の方は、ただトタン屋根でおおわれていただけで、その屋根は粉微塵(こっぱみじん)に爆砕されていた。

そこには大工道具や、またいろいろの複雑な器具がいっぱいつまった木製の仕切りのある箱がいくつもあった。

またこの発電所の隣には、三十六吋の探照灯がある。

そして一群の建物とトーチカの中央部に深さ十呎、直径二十呎の大穴があいている。

戦艦の十六吋砲弾か、または爆撃機の千ポンド爆弾がこの穴をあけたものだが、しかしそのどれからも、百ヤード以内には落下していなかったので何一つ破壊しなかったのだ。

砲弾の穴の近くに、二名の日本兵が完全に真二つになって爆死している。

この二つの死体のいずれも下半身のみが、眼前にころがっている。

一つの死体は腰のところを両断されており、ほかの死体は尻のところを真二つに切られていた。

これよりも小さい一つの砲弾の穴の中には、一門の七十七ミリ砲を取りまいて六名の日本兵の死体が折りかさなっている。

これはかって、日本軍の砲座のたて穴であったのだ。

この砲座のたて穴の辺に一名の海兵の死体が横たわっている。

それはまるでたて穴の中へ飛びこもうとしているところを射ち殺されたような恰好をしている。

この北西の浜辺一帯には七十七ミリ砲がはなはだ稠密に配備されているが、その一門がここで艦砲射撃のため大破されている。

その砲身は裂(さ)けて、ねじ曲っている。

また一つの爆弾の破裂した穴の中には十四名の日本兵の死体が散乱しているが、それは海兵たちが日本軍のトーチカをみずから使用する前にこれを清掃して、内部の死体をその穴の中へ投げこんだものらしい。

さらに別の七十七ミリ砲は砲撃ではやられていなかったが、そのたて穴の中の八名の日本兵は小銃の射撃で殺されていた。

第四十八号水陸両用車が防波堤の防塞にブツかって動かなくなっている。

その下敷になって、三名の海兵が水びたしになったまま横たわっている。

その近くには、さらに四名の海兵の死体が散乱している。

また一名の海兵の死体は二呎の高さの鉄条網の索に引つかかったまま宙に浮いていて、一度も彼は珊瑚礁の上に足をふれないでいるのだ。

これらの七十七ミリ砲の後方には数百発の七十七ミリ砲弾が残されている。

小鳥の形をしたベティオの嘴(くちばし)の先端にあたるところに、私がそれまでに見た最初の日本軍の巨砲がある。

その口径は五・五吋もある。それはコンクリートの穴に据えつけられていて、羅針儀の目盛りがこの穴の縁にペンキでかかれている。

この大砲の砲弾は長さが約二十吋もあるが、六発ずつ一つの弾頭箱に納められて六箱も、穴のコンクリート壁の内部にある。

またこの穴の外側には、さらに数百発も砲弾がつまれている。

この大砲の砲塔は、おそらく五十ミリ口径の機銃弾らしいものが命中して、たぷんその砲員を皆殺しにしたものと思われるが、死体はすでに取りかたづけられていた。

しかしそのほかには大砲は全く異常がない。

それから南方に転じてベティオの小鳥の額にあたる方面に進むと、我々は別の五・五吋大砲が三十ヤード先にあるのを見つける。

砲弾か、あるいは爆弾がコンクリートの穴の内部の一七〇度と二二〇度と三〇度の目盛りのところに弾痕をきざみつけている。

そしてこのたて穴の内部には四名の日本兵がまるで炭の棒のように黒焦げになって焼け死んでいる。

この砲座の外側には、一匹の犬が恐ろしいシェルショック(砲爆弾の炸裂による痴呆症)の症状を呈して、まるで酔っぱらったようにブラブラうろついている。

数名の海兵たちが口笛を吹いて呼んだら、この犬はブルブルふるえながら走ろうとしたが、倒れてしまった。

またここからあまり遠くはなれてないところに、首にきたない赤リボンをつけた一匹のおとなしい猫がいる。

ある工兵小隊の一名の軍曹が、大声でその小隊の人員点呼をしている。

この小隊はおそく到着したもので、わずか一名が負傷したのみであった。

しかしその火焔放射器をたずさえた兵たちは、よろめきながら飛びだす日本兵を数十名も焼き殺した。

西浜に沿ったこのへんのトーチカはいずれもわずかに十呎の間隔をおいてならんでいて、塹壕でそれぞれ連結している。

また別の七十七ミリ砲の近くには、別の三十六吋探照灯がある。

ベティオに据えつけられていた日本軍の全部で七基の探照灯と同様に、この探照灯は戦闘機の機銃攻撃にとって好都合な目標であった。そしてそれは全部、破壊されてしまった。

この七十七ミリ砲と、三十ヤードばかり浜辺を先にいったところにある別の同型の大砲との中間に、日本軍は一本の椰子の木の丸太を海の方へ突きだしていた。

五百呎の上室より飛行機の操縦士がこれを見ると、六吋砲に間違えられたのもまことにもっともであった。

西浜にいたる途中のおよそ半分ぐらいのところで、我々は奥地の方へ転じて島の中央部を通りぬけてもどりはじめたか、多数の暗褐色に塗ったトラックのすぐかたわらに、一名のふくれあがった日本将校の死体が横たわっているのを見かけた。

それからもう少し中央部の方へ進むと、海兵たちが一ダースばかりの日本兵のゾッとするほどものすごくバラバラになった死体の上に、ジャベルで何杯かの砂をかけてあった。

この島の中央部をつらぬいている道路に沿った日本兵の死体はここに八名、あそこに二名、またむこうに三十名といったようにいたるところに散乱しているが、これは火焔放射器でやられたのだ。

また一台の日本軍の軽戦車の中に、二名の死体が折りかさなっているが、この戦車は第一次世界大戦の海軍ふうに迷彩がしてある。

この戦車の反対側には一名の海兵の死体が横たわっているが、その死体の位置には埋葬隊の手で昔からの古い方法で印がつけられている。

すなわちこの海兵の銃剣をつけた小銃が地面に垂直に突きたててあるのだ。

ここに一軒の日本軍の倉庫かあったが、それは少くとも三日前に焼失してしまった。

それはおびただしい食糧、主として缶詰の鮭や小船や米などをいっぱい貯蔵していたようだ。

日本軍を兵糧ぜめで餓死させようと夢みるものは誰でも、日本軍が思うままに獲れる魚類や、思うままに殺せる鳥類や、思うままに採取できる椰子の実を勘定にいれなくとも、数ヵ月でも長くがんばるに十分な食物をつねに持っていることを知らねばならない。

この倉庫の近くには、一ダースばかりの自転車のメチャメチャにこわれた残骸がある。

それは日本軍がベティオの島中に千台も所有していたにちがいない自転車の一部だ。

それに加えて日本軍はおそらく数百台の自動車とトラックならびに大量の軽便鉄道施設を有していたようである。

さらにここの先には、英語で『政府用品――軍需部』としるしたレッテルをはった大包みの貨物が積まれている。

また小銃の弾薬をつめた大箱の山があるが、あの恐るべき砲爆撃にも異状がなかったのである。

一名の海軍設営隊員が、まるで野球の捕手のマスクのような日本軍の剣道の装束をしてトーチカの中から出て来た。

それは鋼鉄の面と、竹と厚い青色の布を紐でつづりあわせた『胴当て』からできている。

この道路沿いには一帯に、一人用の狙撃兵のたて穴が幾つもある。

またガソリンのドラム缶が蓋でおおいをして地中にうずめてある。

この道路と北浜の中間の約五十ヤードばかりはなれに友室地には、大きな梛子丸太でつくった三つの防弾壕がある。

その内部はいずれも大体、縦横二十呎と五十呎のひろさだ。

その外側は、頂上と側面すべてを厚さ三呎から十呎の砂でおおってある。これらの防弾壕は、航空爆撃でも艦砲射撃でも全く損傷がなかった。その内部にいた日本兵は隅っこにちぢこまっていたが、高性能爆薬(TNT)と火焔放射器のために皆殺しにされたのであった。

一名の海兵隊の諜報将校が軍曹にむかって、部下の兵士に死体を検査して文書類を捜索するように命じている。

「将校どの、どうか兵士にそう命じないでください。彼等はもうすでに死体の臭いでヘドをはいています。」と、その軍曹は申したてている。

一つの戦車壕が、滑走路の北方の島の地区と対角線をなして構築されている。

この滑走路は、飛行場の三角形をした誘導路の一部分をなしているものだ。

この戦車壕は長い深い壕であって、その四方の側面は椰子の木の丸太を垂直に打ちこんで支えている。

その近くには、別の縦横二十呎と五十呎の防弾壕があるが、それは内面をコンクリートで補強し、その中間を椰子丸太の段層で固め、さらに外側に砂を積んでその上をパーム椰子の葉でおおってある。

今までにつくられた最大の爆弾でも、この信じられないほど強固な要塞をはたして粉砕するであろうか? と私は疑問に思う。

またもし爆弾がこの防塞の丸い側面に命中した場合には、それて防塞のかたわらでべつに被害もなく炸裂するのではなかろうか?

この防塞の四方にある数ヵ所の爆弾の穴は、この『至近弾』が大した利目(ききめ)のないことを示している。

また別の焼け落ちた倉庫には数百本の瓶詰の酒があるが、その大部分はこわれてしまった。

山のような軍服と数百個の鍋や皿の食事道具、海軍の錨の印を刷りこんだ数十ダースの小さい青色のホーロー引きの茶碗とコップ、それに約八十台の自転車と多数の圧力釜などがある。

他国の海軍と同様に、日本の海軍は明らかに陸軍よりもはるかにぜいたくな給養を受けているのだ。

一〇時三〇分までには、海軍設営隊の全員はちょうど、数千の海狸(ビーバー)のように飛行場にむらがって作業をしている。

それはベティオに上陸中のアメリカ軍が戦闘機の掩護を得られるようにするため、大至急で飛行場を整備せねばなちないからだ。

しかし実際は、飛行機がそこに着陸できるまでに彼等のなすべきことはあまりないのである。

島の経度線の中心に沿った主滑走路はコンクリートでつくられていて、ほとんど完全な状態にある。

またこれより短かい二本の滑走路の方は砂利を敷いてあるが、これもまたほとんど同様によく整備されている。

日本軍の戦闘機も爆撃機もすべて、この隋走路より離れているように命令されていた。

しかしもし彼等が特定の地域より離れていることができるほどに彼等の精度が確実であったら、なぜ彼等はあたえられた攻撃目標に命中させることができなかったのであろうか?

海軍設営隊の多数は、海兵隊の大部分のものの父親に十分なれるくらいの年輩の熟練工連中であったが、なかなかの大仕事である。

小ッぽけな日本のゴムタイヤのついた荷車は、海軍設営隊員にとってはなはだ慰みの種をあたえている。

彼等はこの荷車で軍需品をひいて滑走路を往復するのだ。

一名の設営隊員は、その部隊がすでにこの朝、二名の日本軍の狙撃兵を殺したと自慢している。

日本軍がベティオの建設にあたり、いかに周到な注意をはらったかについてはもっと多くの証拠がある。

すなわち地下の掩体(えんたい)の中にかくされていた一台のガソリン輸送トラックは全然異常がない。

また縦横十二呎と三十呎のコンクリート造りの貯水槽には、まだその四分の三ほど水が充満している。

さちに別の大倉庫も残っている。

ただしアメリカ戦艦と爆撃機は実際に、防禦施設の欠けた倉庫は多数、粉砕したのだ。

それから黒色の自動車二台も残っているし、さらに三つの破壊された建物などによって示されている。

連隊指揮所の西方二百ヤードに、一つのアメリカ軍の墓地がある。

そこには今までに、すでに七十名の海兵の死体を葬っているが、さらに七名の死体が埋葬を待つために地面の上に置かれている。

その一番目の墓には、荷造り箱の木材の粗末な断片に『身許不明』と記されている。

私が手あたりしだいに書きとめた、その他の名前は次のとおりである。

デヴィッド・K・クロード海兵中佐、J・F・スヴォボダ、タフィー、ジェンキンス、P・L・オラノ、W・R・ジェイ、W・A・カーペンター、M・D・ゾイニス、C・E・マッタチー、W・C・カルプ、F・R・Iリスリップ、W・H・ソータース、『氏名不詳』、L・N・カーエー、ヒックス、R・E・ビーミス、E・R・ピーロ、C・J・フバルスキー、H・シェムプ。

(注) その日おそく、誰かが「私は一体、クロード海兵中佐がどこにいるのか不審に思う。

私は彼の姿を二日間も見かけていない」と言った。

クロード中佐は別の師団から派遣された観戦将校であったが、特定の部隊には配属されていなかった。

彼は偵察狙撃小隊と一緒に前線におもむいて戦死したのである。

私が連隊司令部――今は師団司令部になっている――にもどらないうちに、ギルバート諸島攻略部隊総指揮官、すなわちマキン島攻略部隊とタラワ島攻略部隊の両方の指揮をたるホーランド・マックタイア・スミス海兵少将が到着していた。

彼は海兵隊のなかで最も多彩な人物の一人である。

アラバマ州生まれ、のホーランド・スミス海兵少将(後に大将に昇進)こそアメリカ軍の水陸両用訓練の父である。

長年の昔に、彼はアメリカ軍の陸兵と海兵とが敵軍の銃砲火をおかして、敵岸に上陸することを必要とする日がいつか到来するものと予見していた。

フランク・ノックス海軍長官は彼に顯功勲章を授与するにあたり、彼について次のように述べたのであった。

「彼は実際上、あらゆるアメリカ部隊の水陸両用訓練にたいする基礎をつくった。

そのなかには種々の時期において、第一および第三海兵師団、陸軍の第一、第七および第九歩兵師団その他、多数の海兵隊なちびに陸軍の人員をふくんでいる。

彼の監督下の各部隊の間における高度の戦闘能力の発揮について、彼の堪能な指導とたゆまざる精力とはアメリカ海軍の最高の伝統とつねに肩をならべつつあるものである。」

それにもかかわらず、海兵隊全員に好かれていたホーランド・スミス海兵少将は正規の海軍の多くのことに関するかぎりは、つねに馬の鼻挾みのような抑制役の見地をとっててきたのである。

彼はいつでも何か間違ったことを見つけた場合には、忌憚(きたん)なく彼の意見を述べた。

それはたとえ自分の考えついたいわば生みの子である海兵隊についても、何か間違ったことがあれば決して黙ってはいなかった。

ところが正規の海軍部内では、何よりもます第一の掟(おきて)が、おだやかに物を言うことである。

それはもしその言辞が、誰か他人にたいして名誉にならないようなことをふくむ場合には、ことにこの掟(おきて)がやかましいのである。

しかしホーランド・スミス少将は六十一歳になっても軍人の自由主義者であった。

それはアメリカ海軍部内では五十歳を過ぎた後には、誰もあえて自由主義者たらんとするものはほとんどいないのだ。

私はスミス海兵少将とは長らく、彼が水陸両用部隊の訓練をおこなっていたサンディエゴ軍港でも、アッツ島でも、キスカ島でも、輸送船上でも、戦艦上でも、また二回ばかり飛行機上でも懇意にしていた。

それは彼がありふれた少将ではなかったからであり、また愉快な人物であったからである。

それで私は彼と会うことが楽しかったのだ。

彼の島内視察の順路は島の西端にいたるもので、これは私がこの朝すでに踏査した地域の一部と重複するものではあったが、私はこの日の午後に彼の一行と一緒に視察におもむいて彼の批評に耳をかたむけようと楽しみにしていた。

その一行は彼の麾下のタラワ攻略部隊指揮官ジュリアン・スミス海兵少将と、その副官クリフトン・A・ウッドラムJr海兵少佐と、さらにマキン島より飛行機で彼に随行して飛来した二名の新聞記者、すなわち『シカゴ・デイリー・ニュース』のベルナード・マッケイド君と『ニューヨークータイムス』のロバート・トラムブル君であった。

この二人の新聞記者のどちらだったか私は忘れたが、その一人が、

「ここで海兵隊が示したものすごい壮観にくらべると、マキン島ではかなり精彩を欠いたものだったと思うよ。」と言った。

マキン島々は、かって『闘う第六十九部隊』として知られたニューヨーク第百六十五歩兵連隊が上陸して、約二百五十名の日本兵と若干の朝鮮人労働者をそこに見いだしたのだ。

この日本軍を殲滅するために、この第百六十五連隊は死者六十五名、負傷者百二十一名を出した。

「このわが軍の大きな死傷者数は、わが軍兵士の乱暴な射撃によってひきおこされたものであった。」

と言われたものだが、しかしこれは耳新しいことではなかった。

それは未熟な新参部隊が戦いにおもむいた時には、つねに起ることである。

この歩兵第百六十五連隊は不運にも、その連隊長のガードナー・コンロイ海兵大佐を日本軍の狙撃兵に射ち殺されて失ったのであった。

さてこの島内視察に出発するにさきだって、ジュリアン・スミス海兵少将の発案により、司令部の近くに二つの国旗の掲揚式を挙行した。

そして米英両国の国旗が二本の旗柱にスルスルとかかげられた。この英国旗を見つけだすには、とてもてまどったのである。

そして結局、元ギルバート諸島の小学校長をしていて日本軍がやって来た時、誕出を余儀なくされたフランク・ルウィス・ジョージ・ホーランドという長い名前の少佐が、みずから星条旗の半分ぐらいの大きさの英国旗を提供したのであった。

ロンドンの『デイリー・エクスプレス』の豪州人の特派員ヘンリー・キース君のことばによれば、 |

|

「ポーランド少佐は彼のカバンの中を探した。その中には一着のサルマタとユニオンジャック旗とがはいっていた。」というのである。

総指揮官ポ-ランド・スミス海兵少将の島内視察行はます司令部を出発してがち南方にむかい、それから南岸を西に進んで島の西端にくだり、ついで北岸沿いに東へむかう道順であった。

将軍たちが最初に見かけち二名の死体は海兵であった。

その一名は滑走路の端に立往生した日本軍の戦車の近くに横たわっていた。

もう二名は、それよりあまり遠くはなれていない一つの砲弾の穴の中にあった。

一行がこの滑走路を横切って南岸に出ようとする五十ヤード手前で、さらに三名の海兵を急いで掘りうずめた墓を見つけた。

私のその墓の上についている死傷者札に、

『W・F・ブレヴィン、戦闘中に戦死、一九四三年十一月二十三日』と記されているのを認めた。

またその近くの細長い墓には、

『一等兵J・M・レッドマン、戦闘中に戦死、一九四三年十一月二十三日』と記されている。

そして彼の鉄兜が十字架の上にかかっているが、そのちょうど真中には弾丸の穴があいている。

南浜の近くで、一名の海兵が報告するところによれば、彼の戦友の数名がたった二時間前に、すぐそこの日本軍の機関銃座のなかで若干の日本兵を殺したそうだ。

しかも島中のいたるところにまだ海兵部隊の発見できない日本軍の狙撃兵がちらばって潜伏しているのだ。

「ウム、ウム。」と、ホーランド・スミス少将はうなずいているが、、彼の肩には騎銃がつりさげられていた。

「ポーランド君、この戦いに勝ったのには一つのわけがあるよ。」と、タラワ攻略部隊指揮官の同姓のジュリアン・スミス海兵少将が口を切った。

「それはね、兵隊のすばらしい勇気だったよ。

日本軍の捕虜が我々語ったところでは、彼等の士気をくじいたものは航空爆撃でもなければ、艦砲射撃でもなくて、彼等の射ちまくる機関銃火にもめげず、ぞくぞくと上陸してくる海兵隊の光景であったそうだ。

日本軍の機関銃火は海中でも浜辺でも多数の海兵を殺したが、これらの戦死したものの後よりほかの海兵が殺到したんだよ。

そして彼等は浜辺に上陸し、防波堤によじのぼり、これちの敵陣地に突撃していったのだね。

日本軍はわが軍がこれらの防禦陣地に突撃しようとは、夢にも思わなかったのだ。

奴等はこの島を喪失しようとは夢にも思わなかったのだよ。

奴等はその兵士にむかって百万のアメリカ軍をもってしても、この島を攻略することはできないと告げていたんだ。」

それから、ジュリアン・スミス少将は総指擇官のポーランド・スミス少将に、勇敢なホーキンス海兵中尉の話をした。

彼の名前にちなんで飛行場をホーキンス飛行場と命名されることになっている。

「彼の功績上申は、私の第一番目の叙勲申告となるだろう。」と、ジュリアン・スミス少将は言う。

浜辺には二連装の五・五吋沿岸砲が一門ある。

それは明らかに軍艦より沿岸防備のためはずして据えつけたものであった。

この大砲をかこんでいる穴の内部には、三名の日本兵の死体があり、さらに二名の死体が直撃弾をこうむったその穴の中にころがっている。

この方面では、この二連装の海軍沿岸砲の砲撃が非常に有数であったことは明瞭である。

大砲の後方三十ヤードの砂丘の上には、日本軍が射撃指揮装置と測距儀を据えつけていた。

この一番目の大砲よりおよそ百ヤードばかり西方に、もう一門の二連装五・五吋砲一式が据えつけられている。

これはゾツとするほど恐ろしい光景だ。

大砲の砲身の下には二名の日本兵の死体があるが、それは手榴弾で自殺したものである。

また近くの掩蔽壕(えんぺいごう)より通じている一つの壕内には、さらに四名の死体が折りかさなっている。

このなかでたった一名のみが自殺であるが、その他の一名はその胸部より心臓がはれてはみだしており、それはたぶん、砲弾で胸を裂きひらいたものらしい。

別の一名はただ一本の黒こげの炭の棒と化している。

将軍たちは、この南岸の日本軍の機関銃陣の強力なことには驚いている。

それは島の南西端にいたるまでのすべて沿道を、難政不落の防禦陣地の頑丈な壁にほとんど化している観がある。

将軍たちはこの六分の一が徹底的にその目的をはたしたにちがいないことを容認している。

島の南西端で、将軍たちは日本軍がベティオに据えつけていた巨大な八吋砲四門のうちの二門を検分した。

この巨砲二門は、わが軍の輸送船団が近づいてきた方角に砲口をむけている。

しかしいずれもわが戦艦群の発射した最初の斉射(サルボ)の砲弾によって、操作不能におちいってしまったことが明白である。

この八吋砲弾はほとんど一発も発射されなかったのである。

一体、何がこの目的を達したかを知るのは容易だ。

すなわちこの大砲の隣のコンクリートづくりの火薬室に一発の直撃弾が命中したのである。

この火薬室をつらぬいた破裂口は、戦艦の十六吋砲弾が一発、そこを貫徹したことを示している。

そして火薬室の内部には約二十五名の黒こげになった日本兵の死体が充満している。

またほかの死体はこの破裂口のギザギザのはしにブラさがつている。

さらにこの破裂口の後方五十ヤードには、日本兵の死体が砂丘の上にヘドを吐きちらしたように散乱している。

それは我々が第三回目の戦艦群の斉射にあたり望見した、あの恐るべき大爆発であったにちかいなかった。

この爆発した火薬室の隣には、痘痕(あばた)のようなこまかいベティオの島で最大の穴があいている。

それは直径がおよそ六十呎もあり、その深さは島の地面下の水位よりもずっと深い。

この大穴の辺(へり)のあたり一面には、約二百発の八吋砲弾がゴロゴロと散乱しているが、これぱ火薬室と同様に弾薬集積場で爆発した証拠である。

この巨砲二門は小さい機械仕掛の卜ロッコで弾丸を供給されるようになっていた。

そしてこのトロッコの軌道は、砲床の内部をひとまわりしている。

この大砲にはV・S・&Mすなわちビッカースの印がついているが、それは日本軍が英国より捕獲したものであるか、もしくは日本が同盟国であったころに英国より購入したものであることを示していた。

この八吋砲は二門ともたびたび、直撃弾が命中していた。

これより小さい砲、すなわち主として七十七ミリ砲や機関銃などは、わが挺身上陸にさきだつ恐るべき大砲爆撃の命中弾をまぬがれたかもしれないが、このような巨砲は比較的に容易な攻撃目標であったのだ。

将軍一行の視察団は、それより北方に転じて、小鳥の形をしたベティオの羽毛のふさふさした頭からその嘴(くちばし)の方にむけて逆もどりした。

一行はコンクリートの台座の上に据えつけられた一台の日本製の電波探知機(レーダー)が一体、どんなものであったかを検分した。

「危険! 地雷あり」という標識の前面で、戦いに疲れはてた海兵たちがその日焼けた身体よりベティオの垢(あか)や粕(かす)や匂いを洗いおとそうとつとめて、真裸になって泳いでいる。

島のこの西端では、水泳をさまたげるような死体は一つもないのである。

将軍一行は第二水陸両用車大隊のトーマス・ロイスター海兵大尉のただ一つポツリと立つた墓を眼にとめた。

一行が、まだ使用可能の状態にある恐るべき威力の七十七ミリ砲の二門のあるかたわらを通りすぎた時、ジュリアン・スミス海兵少将は、

「これがわが国民を殺した砲だ! 我々は大きな大砲の方は叩きつぶすことができるんだがね。」と語った。

一つの囲いの中に豚が三頭いる。その一頭は榴散弾が命中して死んでいる。

ほかの二頭は呆然と動きまわってただ、鼻をグウグウ鳴らすばかりである。

スミス両将軍は、ベティオの北西端で十三ミリ機関銃一門を点検する。

そこに散乱している数百発の弾丸のカラは、その機関銃のそばにいた日本兵がその頭のてっぺんを吹き飛ばされるまで、いかに幾百回も射ちまくったかを示すものである。

「あの機関銃はたくさんの海兵を射ち殺したよ。」と、ジュリアン・スミス少将は言った。

我々が小鳥の形の島の咽喉部にあたる北岸に到着した時、我々は驚くべき現象を注視した。

それは満潮がちょうど、今や三呎の深さに高まって防波堤を作つているのだ。

そしてこの朝には浜辺に横たわっていた海兵たちの死体が、今ではフワリフワリと防波堤にブツかりながら浮いているのである。

これは言いかえれば、戦況の重大化していた最初の二日間には潮はたぶん、南から吹く風のために、異例なくらいに干(ひ)いていたのだ。

さもなければ海兵部隊は全然、ここに橋頭堡を確保するととはなかったであろうし、これこそ真に神のしわざであった。

いま海中に浮いている海兵たちの姿は実にあわれなものである。

その多数は、この時までにはすでにその頭髪が、頭から脱落して洗い流れてしまっていた。

ジュリアン・スミス少時は、これらのアメリカ人の収容を急速に実施するために、さらに一つの埋葬隊を増設するように命令した。

この歴戦の三人の少将の眼は、この防波堤にたどりつく直前に殺された勇壮な海兵たちの変りはてた死体をながめた時に、涙ぐんでいたのである。

ホーランド・スミス少将は、

「ジュリアン君、ここには三、四百名の戦死者がたしかにいるぞ。」と言う。

しかし最も感動させる光景は、防波堤に死んだままよりすがっている海兵の姿である。

彼の片腕は依然としてその身体の重みで垂直にささえられているのだ。

そして防波堤の頂上には、ちょうど彼の上にあげた手の後方に一本の青と白の旗が横たわっている。

それは後続する挺身上陸隊にたいして上陸すべき地点を知らせる浜辺の標識であった。

「一体、どうしたらあのようか勇士は、戦いに負けることができるものだろうかね?

この海兵の任務は防波堤の頂上にあの旗を打ち立てることだった。

それは彼の生命を犠牲にしたが、彼はその任務を遂行したのだ。

セムパー・フィデリス(ラテン語で、つねに忠誠なりの意、アメリカ海兵隊の紋章に記された標語)という言葉は、彼にとってはただ単なる標語より以上の重大なものを意味したのだよ。」とホーランド・スミス少将はしんみり語る。

それから我々は、むしろ急ぐようにしてこの防波堤を通りすごした。

その理由はこのような光景をながめていることは不可能であるからであり、また涙なくしてはその意味するものを認識することができないからである。

防波堤の後方のトーチカの中に、三名の日本兵の死体が横たわっている。

そのなかの一名の近くに『ナショナル・ジョーグラフィク』雑誌の一九三一年(昭和六年)九月より十二月までの分の、緑色の表紙の合冊本が残されている。

その巻頭と巻末には日本字の印がおしてある。

その一巻の冒頭の記事はニューハンプシャー州のことが書いてある。

ニューハンプシャー州生まれの『シカゴ・デイリー・ニュース』特派員バーニー・マッケイド君は、この合冊本を脇の下に抱えこみながら、

「私はありきたりの記念品あさりではありませんよ、しかし紳士諸君、これは私の記念品として頂戴します。」と言った。

将軍一行は、挺身上陸隊が叩きつぶさねばならなかった日本軍のトーチカを視察した時、いずれも畏怖したものだ。

「ああ、ありがたいことだ!」と、ホーランド・スミス少将は言いながら、

「この海兵たちはただ殺到しつづけたのだ。その多数は殺されても、もっと大勢が殺到して来たのだね。

このようかところが攻略できたということは、全く人間の領域を越えたもののように思われるよ。

この日本軍は、防禦施設の構築にかけては名人ぞろいであった。

私は前大戦ではこれらの防備のごときものは何一つ見かけなかったよ。

ドイツ軍はフランス戦線で、このようなものはけっして構築しなかったものだ。

この日本軍の奴等がここにふんぞりかえって、我々を嘲笑していたのはふしぎではないぞ!

奴等は海兵隊がこの島を攻めとることができようとはけっして夢にも思わなかったのだね。

それで奴等は、我々がこれを企てた時には一体、我々にどんなことが起るかを笑って注目していたんだよ。」

と、感想を述べた。

司令部にもどると、タラワ環礁の他の二十四の島々に起つたことに関して最初の完全な報告ができあがっている。

それによると、第六歩兵連隊の第二大隊は次の島、すなわちバイリキに上陸したが、そこでは少数の日本兵が微弱な抵抗をこころみたのであった。

しかし、日本軍の大部分は、そこからタラワ環礁の最北端のアバオコラに逃げだしてしまったので、海兵部隊はこれを猛烈に追撃中であった。

それから先に日本軍はもはや、落ちのびることはできなかった。

海兵部隊は、最後まで抗戦した百五十名ないし二百名の日本兵を殺した。

そのかわりこの第二大隊け将校三名と下士官兵二十六名が戦死し、およそ将校六名と下士官兵六十名が負傷した。

またギルバート諸島中の他の環礁の一つであるアベママには日本兵がいたが、約三十名の海兵隊の偵察隊がこれに上陸して、日本兵を袋の鼠同然にしてしまった。

一名の海兵が戦死し、二十五名の日本兵が自殺をとげた。

今までの間に、幾隻もの戦車揚陸用船(略号LST)がベティオを取りかこんでいる珊瑚礁の先端に、その船首を乗りあげていた。

そして干潮の時に、いずれも一ダースずつ、トラックを揚陸している。

これらのトラックは軍需品を満載して珊瑚礁の浅瀬を乗りこえ、防波堤の中まで切りひらいた穴を通って陸上に運ぶのだ。

ほんの数日間のうちに、ベティオは強力なアメリカ軍の基地となるであろう。

それは日本軍が防禦的に建設したより、もっと強大な攻撃的なものとなるだろう。

ところで、その翌日にならないうちに、我々は将軍一行が島の西端を通過した直後に三名の海兵が同地点で日本軍の狙撃兵のために殺されたことを知ったのである。

さて第六日に、私はベティオの東半を踏査(とうさ)した。 この半分は上陸にさきだって、島の西半とほとんど同様の多大の関心を集めたものである。

これに加えて、この東半はアメリカ海軍のありとあらゆる艦砲と、アメリカ海兵隊の七十五ミり砲までのあらゆる砲と、さらに数百機におよぶ海軍の爆撃機ならびに戦闘機とによる四日間にわたる大砲爆撃をこうむったところである。

もし島の西半が屠殺場であったならば、島の東半の尾端部は破壊と荒涼の極致であった。

そこには無数の砲弾の穴と爆弾の破裂した穴、根こそぎにされた椰子の木、爆発した火薬集積場、ほとんど粉砕されたトーチカ、折れまがった大砲、それに数百名の腐敗している日本兵の死体があった。 |

|

右上のC図は、私がベティオの尾端部の大殺戮の光景を視察するために通った順路を示すものである。

私がはじめて火焔放射器で日本兵の焼き殺されるのを目撃した、タロー海兵少佐の本部近くのトーチカで、私は日本軍の要塞の細部をくわしく知った。

それはそのトーチカが高性能爆薬(略号TNT)の反覆攻撃ですっかり裸にされてしまったからである。

このトーチカの丸い頂きをおかっていた厚さ三呎の砂はすっかり吹き飛ばされてしまった。

この頂きは、実際には円錐形をした装甲の一片であって、厚さ四分の一吋の鋼鉄を二枚かさねたものである。

この鋼鉄のいわば砲塔の下方には、厚さ八吋の椰子の木の丸太を二重に積みかさねてあった。

この砲塔装甲は、トーチカのてっぺんが爆弾をそらせるような丸い型になるように使用されたことは明らかであった。

このトーチカは五角形をしていて、各側面は約十呎あり、その入口には榴霰弾をふせぐために緩衝用の丸太の層がつくられている。

各側面は椰子の木の丸太を二段に積みあげてきすかれ、その丸太は鋼鉄の大釘でしっかり喰いあわされており、また二段になった丸太の層の中間には砂をいっぱいつめてある。

トーチカ全体の上には、各側面とも同様に砂の厚い冊でおおわれており、その外観はまるで熱帯のエスキモー小屋のようだ。

このトーチカには二つの入口があり、その一つは海の方にむかい、他の一つは東にむいている。

島の尾端の北側にある機関銃座は、両端にある機関銃座とだいたい同様である。

これらの機関銃座の左右にも後方にも塹壕があって、およそ二十五名の日本兵の死体が中にあった。

海岸より二十ヤードばかり奥へ入ったところに、高さ十五呎のセメントと椰子の丸太でつくられ、その上を砂でおおった弾薬集積場がある。

頑丈な椰子の丸太には大きな裂け目がいくつもあり、そこのところは砂が吹きとばされてしまっている。

しかし数百発の高性能の砲爆弾も、その内部には全く貫徹していない。

縦横二呎と四呎の壁でかこまれ、トタン屋根をつけた炊事場は粉みじんに爆破されている。

その面積は縱横二十五呎と百呎ばかりあり、セメン卜づくりの大きな炊事用炉の火穴の上には、多数の十ガロン入り釜がかけてある。

一羽の鶏が廃墟のなかで静かにじっとしている。

この炊事場の東端には、数万の食料の缶詰とこわれた瓶がくすれた山のように散乱している。

その近くには火焔放射器で一瞬にして生命をうばわれた一ダースばかりの日本兵の半焼けの死体がある。

その死体の一つはわずかに黒焦げとなった脊髄と、首のあったあたりの焼けた一塊の肉しか残っていない。

それから少しさきには、さらに五十名ばかりの日本兵の死体がある。

島のこの端の方が、日本兵の死体はたくさんあるように見える。

また大きな防塞と発電所であったと思われる建物のまわりには、さらにすくなくとも百五十名ばかりの日本兵の死体がちらがっている。

彼等はいろんな武器でやられていた。

黒こげのものもあれば、首を吹き飛げされているものもある。

またわずかに胸や胴しか残っていないものもある。そのなかで自殺したように見えるものは一名だけだ。

この累々たる死体の真中にまじって、ただ一名の海兵の死体が、二名の腹ばいになっている日本兵の死体の下敷になっている。

一体、この海兵はどんな運命だったのであろうか?

この海兵の背嚢にはC印の携帯口糧二缶がはいっているが、彼は榴霰弾で裂き殺されたのであろうか?

それとも日本兵の弾丸で射ち殺されたのであろうか?

あるいはわが友軍の高性能砲爆弾の一部が命中したのであろうか?

または単身で百五十名の日本兵を襲撃しようと企てたのであろうか?

どんな記者でもこの質問に答えられそうなものは誰もいないだろう。

この島の尾端を進んでゆくと、いたるところに大殺戮(さつりく)の跡が点綴(てんてつ)している。

上陸第六日の今では、この累々たる死体の臭いは全く信じられないほど強烈だ。

切りさかれたり、ねじ曲げられたりした死体は、いずれもその腐敗した内臓を露出して、全くなんとも言いようもないほど嫌悪の情をそそっている。

もし海兵部隊が数日間、この島より立ちのいて、そのかわりに百万の禿鷹(はげたか)をおくりこめば、このベティオはもっと住みやすくなるであろう。

瓦礫の山から燃えくすぶっている火が、その近くの六名の日本兵の死体に燃えうつっている。

それで死体は、焔が肉とガスをなめるたびにシュウシュウポンポンと異様な音をたてる。

さらに十五名の日本兵の死体が食糧集積場のまわりに散乱している。

また別の二名の死体は、ここに手が一本、あそこに首が一つ、ずつとむこうの方に鋲釘を打った軍靴をはいた片足が一本というように、バラバラになって吹きとばされている。

バーンズ・プィルプ商会の桟橋のもとに近く、一軒の倉庫がある。

その中に納められていた物資が数百平方呎の広さにわたって散乱している。

小さなトロッコが、この桟橋のもとから倉庫まで通じている。

アッツ島の日本陸軍とはまるでちがって、タラワ島の日本海軍部隊は機械化された諸道具や運搬用の諸車両をよく補給されていた。

この桟橋の隣には、もう一つ装甲砲塔がある。それはトーチカの頂上から射つようになっていた。

この砲塔は両側面が粉砕されて折れかさなりあい、さらに弾丸の掃射で数百回も貫徹されている。

二名の日本兵の死体が一つの砲弾の穴の中にころがっている。

この穴はもと椰子の木の丸太でつくられたトーチカがあったところだ。

これは、さらに四日間にわたり続行された砲撃が、このようなトーチカの一部を猛烈な砲火によって粉砕できることを証明したものである。

バーンズ・フィルプ商会の桟橋の下には、一ダースばかりの日本兵の死体が横たわっている。

彼等はアメリカ兵が海中を徒渉して上陸して来るところを機関銃火でなぎたおしたのだ。

この桟橋は最後に、駆逐艦の砲撃で粉砕されてしまった。

また粉砕された日本軍の水上便所の歩廊の下方にも、さらに十四名の日本兵の死体が横たわっている。

この桟橋のもとには一頭の豚が、その尻を射ちぬかれて倒れている。浜辺には三隻の発動艇が難破している。

そのなかの二隻は『ライトニング』P三八型戦闘機に何か似たような、二つの燃料油槽を艇首にそなえている。

海岸より奥に入ったところに、この島で最大のコンクリートづくりの要塞の一つがある。

それは縦横が六十呎と四十呎の置さで、高さが二十五呎もある。

たぶん、戦艦群より発射された四発の直撃弾がその四壁を責徹して大破していた。

そこに居あわせた記念品あさりの一名の海兵の言うところでは、この内部には三百名の黒こげになった日本兵の死体があるそうだ。

この要塞の屋根には階段で行かれるようになっているが、そこには十三ミリ機関銃二門が据えつけてある。

その一門の機関銃座の中には四名の日本兵の死体があり、もう一門の銃座の中には二名の死体がある。

また屋根のまわりにも、四名の死体がころがっており、さらに砂嚢でおおわれた囲いの中にも二名の死体がある。

この死体全部は明らかに戦闘機の機銃掃射で殺されたものだ。

ただし艦砲射撃の榴霰弾(さいりゅうだん)が屋根の上の機関銃手を防護している要塞の壁の延長したところに弾痕の刻み目をつけている。

この刻み目は、この壁の厚いコンクリートの構造全体が太さ半吋の鉄筋で固められていることを示している。

その屋根の上に腰をおろしている一名の海兵は、C印の携帯口糧の缶をひらいてうれしそうにたべている。

この外側には二台の焼けこげた日本軍の戦車がある。

それは第一〇二号と第一一三号の番号札と海軍の錨の徽章をつけている。

また近くの木造の車庫の中にある一台の黒塗りの自動車はほとんど損傷がなかった。

そのガラス窓は一枚もこわれす、ただ車の屋根に数発の機銃弾が貫徹しているだけである。

一名の無頓着な海兵が、この自動車に乗って、その始動装置のペダルを踏んでみた。

するとエンジンはまるで裁縫用ミシンのようにまわる。

この車庫の近くには、もと自動車の置場であったと思われるような衙所がある。

これで見ると、このコンクリートづくりの頑丈な要塞は日本軍の司令部であったことが疑いない。

サイドカーのついた一ダースばかりのオートバイが焼けて鉄の残骸だけになっている。

しかし小型のオート三輪車一台だけが、かなりよい状態のまま残っている。

ここから百ヤードばかり後方にある別の倉庫はメチャメチャに粉砕されているが、その周囲にある五つの椰子丸太づくりのトーチカの一つだけは、異常がない。

この倉庫はまた別の自動車置場の敷地だったらしい。

しかしそのトラックもオートバイもけっして再び走ることはないだろう。

これらの海岸より奥に入ったところの倉庫の反対側にあたる北浜に戻ってみると、そこには長さ五十呎もある大きな三つのトーチカと、これより小型の八つないし十のトーチカがズラリとならんでいる。

その大きなトーチカの一つは、そのてっぺんが完全に吹き飛ばされている。

その他のトーチカは損傷をこうむっていない。

しかしその内部に据えつけられた三十七ミリ砲か四十ミリ砲は、ねじ曲がって折れており、その砲車輪は粉砕されている。

さらに浜辺の先の方には、眼のとどくかぎり一面に砲弾の穴と、砲弾の穴の中にまたつくられた穴とが相接して無数につづいている。

一つの頑丈な小型のトーチカが粉砕されて、一名の日本軍の機関銃手を穴の底に釘づけにしてしまっている。

その次のトーチカもまた、その頂きには装甲砲塔をそなえていたが、それはただ押しつぶされた円錐形の鉄片と化しているばかりだ。

この島の先端の数百ヤード以内には、日本軍は浜辺に何列もの鉄条網と地雷とを敷設した後方に、椰子の木の巨大な球根を要塞に使用していた。

浜辺には爆破されたトーチカの中に、八名の日本兵の死体が横たわっているが、その浜辺の後方には一つの長い戦車壕がつくられていて、その両側は鉄条網の柵にかこまれている。

小型の日本平の曲射砲が一門ある。

それは大体七十五ミリ砲らしいが、その車輪はたった直径が三十吋しかないもので、私がベティオではじめて見かけた種類の砲である。

また浜辺に据えつけられと二十六吋探照灯もみじんに粉砕されている。

この探照灯を支えていた椰子の丸太も地上に叩きつぶされ、その機械装置は今ではわずかに屑鉄にしかむかないありさまである。

この探照灯のあるところから三十ヤードばかり奥地に入ったところに、もう一つのコンクリートづくりの防塞がある。

これはもと弾薬集積場だったもので、その近くにある粉砕された二連装の五・五吋砲二門に弾丸を供給していたのだ。

この弾薬集積場は直撃弾一発をこうむって、その内部の砲弾が引火爆発したのである。

そのために屋根が一体、どこに吹き飛んでしまったのか誰も分からない。

その内部には数百発の弾薬がまだ残っている。そのごクリート壁はあまり損傷がなくしっかりしている。

この壁を長さ十二吋の靴ではかってみたらちょうど、厚さが八呎もあり、それはまるでコンクリートの塊のようなものである。

その近くにはただ一名の日本兵がいた形跡しかない。

それは散乱している一本の脚と二本の腕がたぶん、合うからである。

西方にある飛行場には、アメリカ軍の新型の『ワイルドキャット』戦闘機(略号F6F)がベティオにはじめて着陸している。

五百ポンド爆弾の不発弾一個の落ちているそばに、皮肉にも不発でなかった爆弾のつくった穴がポカリとあいている。

その穴の中には六名の日本兵の死体があるが、すでに滲(し)みだした海水が二呎の深さにたまっている。

また奥地の方に別の炊事場があるが、それは十ガロン入りの釜が十個かけられる能力がある。

その近くには兵舎の建物があったようだが、今ではわずかにその床が残っているばかりだ。

この兵舎の残骸の周囲には、毛布や靴やボタンや下着類や英語で『用箋』とレッテルをはった用紙や海軍の錨(いかり)の印のついた皿やコップや、酒の瓶などが一面に散乱している。

その衣類の大部分は民間人用のものである。

これは明らかにベティオに、ごく少数ながら日本人の民間人がいたことを示すものだ。

さもなければ海軍がその軍服以外の民間人用の衣類を持って来たのである。

私のベティオに関する記念品は、上等の赤い模様のある日本絹のネクタイである。

島の尾端近くで、私は百五十ヤードばかり横断して南岸に出た。

島のこの尾端のなかほどのところには、数百卜ンのまださびていない鉄のレールが山のごとく積まれている。

それはすくなくとも千両の貨車が、このレールの上を走るにたる分量である。

日本軍がベティオにたいして大計画を有していたことは間違いないところだ。

この島の尾端に近い南岸には、さらに二門のビッカース会社製の八吋巨砲の残骸がある。

その大砲の一門は、砲塔より突きでかところから約四呎のへんで砲身が折れて落ちてしまっていた。

もう一門はひどく焼けこげ、また弾丸掃射が砲身の内部をあまりはなはだしく傷めてしまったので、おそらく二度と発射することはできなかったようである。

またこの三百ヤード以内のところに探照灯が三台あり、多数の十三ミリ高射砲と七十七ミリ高射砲がこの巨砲をまもっている。

ここからあまり遠くない一つの砲弾の穴の中に、二十名の日本兵の死体がある。

たぶん、彼等はアメリカ軍の奇襲進攻にたいしてベティオの防備を強化するために、一ダースばかりのピラミッド型のコンクリート土台の流しこみ作業中の、コンクリート混合機で働いていたものであろう。

さて二マイル近くも走って桟橋へ半ばもどる途中、私は海軍設営隊とトラックと地ならし機とが飛行場で作業中のところを通りすぎた。

またさらに数百名の日本兵の死体と、この海軍設営隊をなやませ、たくみに潜伏していた一名の生きた日本兵の捕虜のいるところを通りすぎた。

またそれぞれ深さのちがった数百の砲弾の穴と爆弾の穴を通りすぎた。

そして私は軍用機に便乗して、フナフチ島(エリス諸島の主島)へ飛びたったのである。

私はこの身の毛のよだつようなベティオの恐ろしい廃墟と、そこの五千名の死体から立ちさることを惜しいとは思わなかった。

私はアメリカか生みだした最も頑強な部隊が、そのあたえられた最も困難な任務を遂行中、従軍記者として生き長らえたことを感謝した。

それは実にすばらしいアメリカ海兵隊であった。

その夜、フナフチ島で私がありがたがりながら全身に石鹸をぬつて野天のシャワーをしていると、副操縦士のヒュー・ウェルキンソン中尉が、

「じつはね、きみがタラワから飛行機に乗りこんで来た時には、きみに言うのをはばかったがね、きみの身体中が日本兵の死体のような臭気をはなっていたよ。」と語った

そしてウィルキンソン中尉は、私に彼の衣類の一部をくれた。

なぜかというと、私は六日間も着用した垢だらけの海兵隊用の戦闘衣のほかには、全く着るものを持っていなかったからだ。

「ではそのかわりにきみにこの戦闘衣を進呈しようか? たぶん、原住民の美人が洗濯してくれるだろうよ。」と、私が言った。すると、

「そのご厚意はありがたいが、その戦闘衣は埋葬した方がよいと思うね。さあ、ビールを一杯やろうぜ。」と、ウェルキンソン中尉は元気よく言った。

top

****************************************

|