|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

第一章 マダガスカル調査隊

1 大昔の謎をひめた島 top

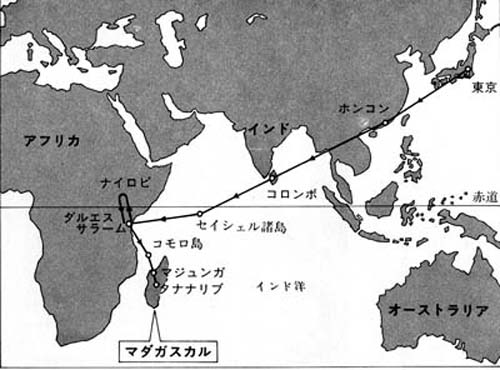

東京の国立科学博物館の第二次古生物調査隊がマダガスカルヘむかって、空路日本をたったのは、一九七五(昭和五十)年八月二十一日であった。

調査隊のメンバーは、浅間一男(あさまかずお)隊長以下、小畠郁生(おぱたいくお)、長谷川善和(はせがわよしかず)、蟹江康光(かにえやすみつ)、松原聡(まつぱらさとし)の五名である。

一行をのせた英国航空のシャンポ・ジェット機は、太平洋上を南西に飛び、ホンコンに立ちよったあと、インド洋にはいり、コロンボ、セイシェル諸島をへて、マダガスカル島に近づく。

マダガスカル島といえば、アフリカ大陸の東南にうかぶ世界で四番めに大きな島だ。

この島の南沖合で、三億年も前にさかえだシーラカンスという大昔の魚類のなかまが発見されたことは、みなさんもごぞんじだろう。

また、この島には現在も、キツネザル、ユビザルのような原始的なサルや、カメレオンなどのめずらしい爬虫類がすんでいるし、その地層からは大型の恐竜の化石が、ぞくぞくと発見されている。

そのほか、幹が樽のような形をした、バオバブ・ツリーとか、旅人の木(テベナラ)とよばれる、かわった植物も多い。

このようにマダガスカル島は、どことなく大昔のおもかげをとどめた、ふしぎな島なのである。

しかし、この島にはもっとおもしろい謎がかくされているのだ。

ずっとずっと大昔、人間が出現するはるか以前、この地球上に、私たちの想像を絶する大事件がおこったという。 |

Fig9 マダガスカルの位置と調査隊の行路

|

それは地球の歴史上もっとも大規模で、もっとも重大ともいえる事件であった。

そしてマダガスカル島が、その事件の謎の部分をときあかす鍵をにぎっていると思われるのである。

さて、その事件とは?

2 原始大陸ゴンドワナ top

きみたちは、大陸移動説ということばをきいたことはないだろうか。

大昔地球上には一つの大きな大陸しかなく、それがある時期に分裂をはじめ、長い間に、それぞれ何千キロも移動して、現在私たちが世界地図で見るような位置になったという学説だ。

10

このような考えをはじめにとなえたのは、ドイツの気象学者アルフレッド・ウェゲナーである。

そしてウェゲナーは、この最初の巨大大陸をゴンドワナ大陸と名づげた。二十世紀はじめのことである。

ウェゲナーの大陸移動説については、二章以下でくわしくのべるが、発表された当時は、あまりにもとっぴな考えなので、ほんの一部の学者にしか相手にされなかった。

けれども、だんだん地球についての研究がすすむにつれて、大陸移動をうらづける証拠がいろいろ出てきて、いまでは、ほぼ間違いないといわれている。

ではゴンドワナ大陸は、いつごろ分裂をはじめ、各大陸はどのような経過をたどって移動していったのだろうか。

残念ながら、これらの点については、まだ、はっきりした結論が出ていない。

確かにウェゲナー自身、大陸移動説を発表したとき、その移動の時期をも推定している。

しかし、ウェゲナーがいう年代に対して、学者たちは、いろんな証拠をあげて疑問をなげかけているのだ。

そのほかにも、各大陸がどんな形でくっついていたのかなど、こまかいところまで見ていくと、謎はまだまだ、たくさんのこされている。

ところで、それらの問題を考えるとき、なぜ、マダガスカル島が重大な鍵をにぎっているのだろうか?

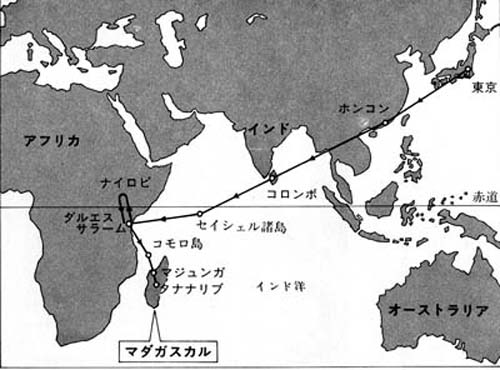

まず、右上の図を見ていただきたい。 |

Fig11 原始大陸ゴンドワナにおけるマダガスカル島の位置

|

ゴンドワナ大陸という原始大陸においては、マダガスカル島は、インド、南極大陸、アフリカ大陸にはさまれており、ちょうどこれら三大陸の扇のかなめのような位置にあったことがわかるだろう。

それがやがて、どの大陸もマダガスカル島からはなれて、インドは北東に、南極大陸は南へ移動していく。

そしてまたマダガスカル島も、アフリカ大陸からきりはなされてしまうのだ。

分裂していった大陸のかなめであったマダガスカル島は、大陸移動の経過をさぐるのには、きわめて好都合な場所なのである。

そのマダガスカル島へでかけ、大陸移動の未知の部分を、いくらかでもときあかしたい。

私たちのもっている古生物、地質学の知識で、当時の化石や地層をしらべることによって、移動の経過をはっきりさせたい。

私たちは科学者として、その欲求をおさえることができなかった。

こうして、文部省の海外学術調査費の中から費用をだしてもらって編成されたのが、国立科学博物館マダガスカル調査隊だったのである。

すでに第一次隊は一九七三(昭和四十八)年にマダガスカル島へでかけて、おおよその調査をおわっており、今度は第二次隊であった。

同じころ、東京大学からもマダガスカル調査隊が編成され、こちらはすでに七月はじめに出発し

ていた。東大チームはおもに地球物理学(地球上や地球内部で起こるいろいろな物理的現象を研究する学問)の立場

から大陸移動の謎をときあかそうというのである。

3 独立まもない国 top

ジェット機は青あおとしたインド洋の上を西へ西へとすすむ。高度約一万メートル、時速千キロ。 でも、航空会社のコースの関係で、まっすぐにマダガスカル島へむかうことはできない。

セイシェル諸島からタンザニアのダルエスサラームをへてケニアのナイロビに飛び、そこで一泊したのち、東アフリカ航空にのりかえ、さらにダルエスサラームでべつの飛行機にのりかえて、マダガスカル島へわたるのだ。

なんと、まる三日の大旅行である。

八月二十三日の午後、モザンビーク海峡の上を飛ぶ飛行機の窓から、ようやく、目ざすマダガスカル島が見えてきた。

手前に西海岸の平野がひろ、がっている。

だが平野とはいっても、日本のような緑の耕地はほとんどない。

いちめん赤茶けた色をした荒涼たる原野である。

「この島はラテライト(鉄分の多い赤茶色の岩石)におおわれているところが多いんですよ。 だから草木がそだたないんです。それに住民たちは、しょっちゅう山焼きをしますからね。」

一昨年の第一次調査にも参加しており、マダガスカルは二度めの蟹江隊員が説明する。

「それにしても、ほんとに赤いね。」と、マダガスカルははじめての小畠隊員。

「ほら、はるかむこうに山なみがかすんで見えるでしょう。

あれがこの島の背骨になっている中央高地です。

三千メートル近い山もあるから、日本の南アルプスくらいの高さかな。」

「われわれが考える島の感じとは、また、ずいぶんちがうね。かなりの大きさじゃないか。」 小畠隊員がいうと、

「うん、東西の幅が五百八十キロ、南北の長さが千六百キロもあって、面積でいえば日本の一・六倍です。 でも、人口は八百万たらずというから、日本の十分の一もありません。だから、日本なんかとくらべると、ずいぶんゆったりしてますよ。」

と、蟹江隊員。

午後五時、スチュワ上アスがおそろしくなまりのある英語とフランス語で、マダガスカルの玄関ロマジュンガ空港到着をつげる。飛行機の外に出ると、熱帯特有のむっとする暑さがおそってきた。

空港で全員、入国審査をうけ、持参した金額をこまかく書かされる。

こうしてマジュンガからまた飛行機にのり、この国の首都タナナリブについたのは、夕方の六時すぎだった。

ところが、ここでもまたマジュンガと同じように入国審査がくりかえされ、持参したお金をしらべられた。税官吏が日本円にいたるまで一枚一枚勘定するのである。

時間のかかることおびただしい。 |

Fig12 マダガスカルの首都・タナナリブ。標高約千六百メートル

Fig15 タナナリブのホテルでくつろぐ隊員たち。

右から浅間隊長、松原、蟹江、うしろが長谷川の各隊員。

|

「嫌んなっちゃうな、腹ぺこだというのに。」

長谷川隊員がしびれをきらして、さかんに舌うちをする。

「第一次のときも、こんなにきびしかったのですか。」

小畠隊員がきくと、第一次でも隊長としてきている浅間隊長がいった。

「一年前は、これほどじゃなかったがね。去年、全世界をまきこんだ石油ショックで、いよいよ経済が苦しくなったんだろう。独立して十五年しかたっていない若い国だげに、むりもないよ。」

すると蟹江隊員も、

「政治も不安定らしいですね。今年の一月に新しい内閣ができたと思ったら、二月にはクーデター(軍事革命)がおこって首相が暗殺されたそうじゃないですか。こんなに手続きがうるさいのも、軍人が政権をにぎっているからかもしれませんね。」

と、うっぷんをこの国の政治にまでむけはじめる。

ようやく手続きがすんだのは、およそ一時間もたってからのことだった。出むかえの車にのってそのまま町の中心部にある中華料理店に直行。会計は一人あたり、千八百マダガスカル・フラン(FMG)だった。

「二年前よりは、かなり物価があかっていますよ。五割くらいかな。だって一マダガスカル・フランが一・四円でしょう。そうすると日本円で二千五百円だからね。」

浅間隊長がいう。そういえば、お客の大半は白人である。現地の人は金持ちでないと、めったにはいれないのかもしれない。

ホテルヘつくと、さっそくシャワーをあびてくつろぐ。

「夜になると、肌寒いくらいだね。」

松原隊員が肩をすぼめる。

「このタナナリブは、海抜千六百メートルぐらいの高地だからね。

海岸近くにあるマジュンガとは大ちがいさ。毛布をたくさんかけて、風邪をひかないように。」

これも一次隊で経験のある長谷川隊員が、親切に忠告してくれて、一同ベッドにもぐりこんだ。

4 化石の宝庫 top

マダガスカル第一日めの朝は、四時半起床。

朝食のあと、九時から昼近くまで全員、浅間隊長の部屋にあつまって、これからの予定をうちあわせる。

まず、それぞれの隊員の役割をきめたあと、日本をたつ前からの予定どおり、調査隊を最初のうち恐竜班とアンモナイト班の二班にわけ、べつべつの地点で調査を行うことになった。

恐竜は、みなさんもよく知っているとおり、大昔の地球上をわがもの顔にのし歩いていた陸上の動物だ。

トカゲやヘビと同じ爬虫類のなかまだが、中には体長三十メートル以上にたっするものもいた。

一方アンモナイトは、やはり大昔、海中にすんでいた動物で、イカやタコと同じ頭足類のなかまである。

体全体が、らせん状のかたい殼におおわれ、海中を遊泳しながら生活していた。

恐竜もアンモナイトの中生代(二億五千万〜六千五百万年前)にもっともさかえ、中生代さいごの白亜紀(一億四千万〜六千五百万年前)には、種類、大きさとも最高に発達しながら、白亜紀のすえに全く絶滅してしまった。

マダガスカルには、このころの地層がよくのこされており、恐竜やアンモナイトの化石が、無尽蔵にうずまっているのだ。

そして、この白亜紀こそ、大陸の移動がさかんにおこった時代だといわれる。

そこで私たちは、この島の恐竜やアンモナイトなどの化石を調べて、当時の陸や海のようすをさぐろうというわけだ。

恐竜班は、浅間隊長以下、長谷川、松原両隊員の三名で、調査地は、南部のベチオキ近辺。

一昨年の第一次調査のとき、恐竜一体のほぼ完全な化石を見つけながら、時間のつごうでのこしてきたのを発掘するのも目的の一つだった。

アンモナイト班は小畠隊員と蟹江隊員の二名で、調査地は島の西岸中央部よりやや南にくだったメナベ地域である。

こちらはアンモナイトを中心に二枚貝、巻貝などの化石を発掘する。

そして前半の調査がおわった時点で、もう一度タナナリブに集結し、日程の後半は全隊員で、島の北よりにあるマジュンガ付近の調査を行うこともきめられた。

昼食のあと、荷物の整理をすませた小畠隊員は、一人で町へ出てみた。 人通りはかなりはげしく、車もけっこう多い。

走っているバスは、どれもギューギューづめだ。

タナナリブの人口は約四十万人というから、かなりゆとりはあるはずなのに、バスの絶対数がたりないのかもしれない。

町を歩く男たちは、中国の人民服のような長い上着を着ている人が多く、背広やネクタイ姿は、あまり見かけない。 |

Fig17

|

|

Fig19a ホテルの窓から見たタナナリブの中央市場と市街

|

Fig19b 市内をはしっているバス。どれもキューキューづめだった。

|

はだしで歩いている人も少なくない。女性は、インドやビルマのように大きな布を肩から腰にまきつけているのが目立つ。

顔は黒褐色であるけれども、なんとなく東洋を思わせる風俗だ。

小畠隊員は、ぶらぶらと店をのでいたりして、もっぱら社会勉強をたのしんだあと、ホテルへかえった。

夕食後、部屋でくつろいでいると、松原隊員がやってきた。

「この島は、アフリカの中の東洋といったところですね。

四千年も前からマライ人やポリネシア人がすみついていたそうですよ。」

松原隊員は、日本をたつ前に、島の歴史を調べてきたらしい口ぶりである。

「マライ・ポリネシア系というわけか。どうりで東洋的な風俗だと思ったよ。」

「四千年前といえば、古代エジプト人がはじめてナイル川流域に文明をきずいたころですからね。

それから七世紀ごろになると、今度はアラブ人もはいってきたそうですがね。」

松原隊員の話によれば、十二、三世紀にはいくつかの王国ができて、おたがいに勢力あらそいをくりかえしたという。

しかし、十九世紀のはじめ、メリナ王国が全島を統一、イギリスやフランスと貿易を行っていたが、十九世紀末にフランスの派遣軍にやぶれて植民地となった。 それ以来、なんと六十二年という長いあいだフランスの支配下にあったが、ようやく一九六〇年に独立して、マダガスカル共和国になったのだという。

「独立してからまだまもない国ですから、なにからなにまで、これからじゃないですか。

経済のほうも、バニラ(アイスクリームなどに入れる香料)とかコーヒーなどの特産物があるだけで、あとはほそぼそとやっている畜産のほかには、たいした産業もありませんからね。」

5 調査地へ出発 top

翌二十六日から三十一日までは、タナナリブにとどまって、あちこちのあいさつまわりにおわれた。

全員保健所でコレラの検査をうけたのち、日本大使館、地質調査所、科学技術局、アカデミー、タナナリブ大学などへ、それぞれ手わげしてまわったのである。

もちろん、ただあいさつするだけではなく、発掘の許可や調査のやり方についての議論、同行してくれる現地の人たちとのうちあわせが、おもな目的であったが、どこの国でも役所というところは気疲れするものである。

九月一日、いよいよ調査地にむけて出発することになった。

午前九時すぎに二台のランドローバー(イギリス製の屋根付ジーフ)に分乗して、ホテルを出発する。

前の車は、恐竜班。メンバーは、三人の日本人隊員にくわえて、マダガスカル側から地質調査所のウィリアム氏と科学技術局のテオドル氏の計五名である。

もう一台は、西部のメナベ地域へむかうアンモナイト班。

小畠、蟹江の両隊員、それにタナナリブ大学のシャルル氏と地質調査所のイブ氏の四名がのっている。

二台の車は、この国の中央をたてにつらぬく国道を、一路南下する。

道路の両側は、乾季のせいか、枯れかかった草がはえているだけ。

ほとんどむきだしの平原が、どこまでもつづいている。

アントランビという町をすぎてすこしいくと、一台のランドローバーが北上してきた。

どこかの調査隊かもしれないと車をとめると、むこうもとまった。

案にたがわず、その車には三人のイタリアの鉱物学者がのっていた。

全員、車からおりて、あいさつをかわし、調査のことについて話し合う。

三人の学者はフィレンツェ大学やバルセロナ大学からやってきた人たちだった。地質調査にやってきたのだという。

「マダガスカル島の東部には三十五億年前の、世界でもっとも古い岩石があるでしょう。 それを研究して、アフリカ大陸と、この島との関係を調べたいのです。」

イタリアの学者は目をかがやかしてかだった。浅間隊長が、

「私たちは古生物学の方面からゴンドワナ大陸の謎にいどもうと思ってやってきました。」というと、

「おお、それはすばらしいことです。私たちも、大きな関心をもっている分野です。ぜひ成果をあげてください。」

そういって、両腕を大きくひろげてみせた。

こうして、日本、イタリア、マダガスカルの研究者たちのあいだで、しばらく学問の話に花が咲いた。 思いがけなくくりひろげられた国際交流のひとこまだった。 |

Fig22 調査地への途中イタリアの学者グルトフの車と出会う

|

十二時すぎ、アンチラベにつく。

ここで、一やすみして昼食をとったのち、さらに百キロほど南下、五時頃アンブシュトラにつく。

ここでアンモナイト班は恐竜班とわかれて、町のホテルにはいった。

翌二日は、早朝三時半起床。

まだうすぐらい四時、アンモナイト班の車は、メナベ地域へむかってホテルを出発。島中央部をよこぎって西海岸へ出ようというのだ。

途中から道路が猛烈にわるくなり、うっかりすると頭が天井にぶっかるほどゆれる。おかげて十時頃までは時速十キロぐらいしかだせなかった。

西にいくにしたがって気候が乾燥してくるらしく、緑がへってアリ塚が多くなる。

十二時頃より道は下り坂になり、海抜がどんどんさがっていくのがわかる。

それにしたがって草木の種類もユーカリから松柏類、シュロ、ヤシ、バオバブとかわっていく。

五時十分、ようやく西海岸の町モロンダバについた。アンブシュトラから、えんえん十三時間。

島といっても、さすかにマダガスカルは広いと思った。

しかし十三時間のあいだに、バス二台、タクシー二台、トラック八台、合計で十三台しかあわなかったところを見ると、車の数は日本とはくらべものにならないほど少ないのだろう。

九月三日。まず、モロンダバの県事務所へあいさつのため顔をだす。所長と長いあいだ話し合った結果、発掘するのは許可するけれども、化石標本をタナナリブへもちかえるのはだめだという。

これでは、せっかくほっても意味がない。

蟹江隊員が、むっとした表情で、

「どうして、もちかえるのがだめなんですか。」と、きくと、所長は、

「化石は、国の大切な文化財です。かってにもちだされてはこまります。」

「そんなことをいったって、化石は、ほって調べてみないことには、なんの価値もないものですよ。

設備のそろっている大学か研究所へもっていかないことには、研究も調査もできないではありませんか。」

「では、午後二時半にもう一度きてください。よく検討しておきますから。」

最後に、所長は事務的な口調でいって、奥へひっこもうとした。

「冗談じゃありませんよ、もう一度こいなんて。 こちらは遠い日本からやってきて、時間がかぎられているんですよ。」

若い蟹江隊員は、さすがに頭にきたらしく、いまにも所長につかみかがらんぽかりである。

小畠隊員は、ここで喧嘩してしまうと、元も子もなくなる恐れがあると思って、蟹江隊員をなだめ、いったん事務所をひきあげることにした。

蟹江隊員の話によると、二年前より、あらゆる面で制約がきびしくなっているという。

事務所を出ると、シャルル氏とイブ氏がタナナリブの地質調査所長とタナナリブ大学に電話を入れてくれた。

タナナリブへの運搬許可証をおくってくれるようにたのんだのである。

大学では二、三日のうちに許可するよう手紙を県事務所長あてにおくるといったそうだ。

午後二時半、再び県事務所へ出むいて発掘の許可証だけもらい、最初の発掘地ベルーヘむかって出発する。

ペルーについたときには、日もとっぷりとくれていた。みんな、朝からのゴタゴタで体を動かすのもおっくうなほどつかれていたので、シャワーで旅のほこりを流し、ビールをのんで、そのままベッドに横になった。

まもなく九時十五分に消灯。ここのホテルは自家発電で、この時間になると、すべての電気がストップしてしまうのだ。

6 発掘をはじめる top

翌四日は七時半起床。さあ、きょうから待ちに待った発掘作業だ。はりきって、まずは郡長にあいさつをと、軽い気持ちで郡役所へでかけた。ところが、これが大間違い。

たずねた郡役所では郡長が不在だというので十一時半まで待だされた。そのうえやっと郡長にあえたと思ったら、発掘をはじめる前には土地のしきたりで、おはらいの儀式をしなければならないという。

こちらにいわせると、なんとも悠長で退屈な儀式が、ようやくのことでおわって、村を出発したのは、もう午後の一時をすぎていた。

ペルーの町を出ると、いちめん赤茶けた草原地帯である。時々道がわからなくなり、人が通りかかるたびに、運転手のエバリストが、

「アムブルアンドゥヘいくには、この道でいいのでしょうか。」とたずねる。

「いいえ、あっちの道です。」

こうして、なんども道をまちがえ、なんどもひきかえした。

三時すぎ、ようやくアムブルアンドゥという村へたどりついた。

しかし、これからでは作業をはじめても中途はんぱになるので、今日はあきらめて村に泊まることにした。

シャルル氏とイブ氏が村人に宿の交渉をすると、酋長がかえるまで待ってくれという。

三十分ほどして酋長がかえってきた。

酋長は、さっそく一軒の空家に案内してくれた。

壁に土をぬったワラぶき小屋のような家である。

中へはいると、、がらんとした土間で、小さい窓が一つしかなく、うす暗い。

「ここならば上等だ。野宿でないだけましさ。」

蟹江隊員が、みんなを元気づげるようにつぶやく。

シャルル氏が気をきかしてヤシの実をしいれてきて、それをわってくれた。

とろりとした中味をみんなが、むさぼるようにのみこむ。

昼食ぬきだったので、すごく腹がへっていたのである。

運転手のエバリストが簡易べっドをつくってくれているあいだに、小畠隊員と蟹江隊員はニワトリを買いにいく。 二羽で四百FMG(約六百円)。

家々の庭先ではニワトリのほかに、ブタや牛や七面鳥が歩きまわっていた。

村といっても家が十けんあまりで、まん中に庭が一つあるだけの小さな部落である。

宿へかえると、二人の女の人が料理をつくってくれていた。

のんびりとおしゃべりしながらやっている。

こちらは腹ぺこだというのに、ニワトリの焼肉、ご飯、ラヌナ・パンゴ(ご飯のおこげをお湯にとおした玄米茶のようなもの)四人分ができてきたのは二時間近くたってからだった。

でも夕食はおいしかった。

はじめはものもいわないでかぶりつき、だんだんおなかがふくらんでくると、ワイワイはしゃぎながら腹いっぱいたべた。 ただハエが多くて、いくらおいはらっても、つぎからつぎへとたかってくるのには閉口した。

九月五日。朝六時起床。小屋の外へ出てみると、たくさんのニワトリが見あげるほど高い木の上で眠っているのにおどろく。

今日は、村の東方十五キロのベトゥンバまで調査を行う。

調査には、タナナリブのアカデミーから派遣されたスージー女史が、見はり役として同行した。

たまたま山道にさしかかったので、ランドローバーをおりて炎天下を歩きつづける。

そのうち森の中へはいってしまって、ほとんど見るべき収穫がない。

ようやくアムブルアンドゥの東方五キロの地点でアンモナイトの化石を見つけ、全部で十個ほど採集する。

さらにすすんでみたが、砂岩が地表に頭をのぞかせているところがあっても、化石はふくまれていなかった。あきらめて村へかえる。

|

Fig26 今夜の宿にきまった。空家の前で小畠隊員

Fig27 陽気な現地の人たちと。

右から運転手のエバリスト、タナナリブ大学のシャルル氏、

地質調査所のイブ氏、一人おいて小畠隊員、アカデミーのスージー女史

|

さて、集めた化石を箱に入れ、ペルーヘひきあげようとすると、スージー女史が、

「化石をもちかえってはいけません。タナナリブから、まだなんの連絡もないじゃありませんか。

村へあずけておいてください。」

といいだした。あらそってもしかたがないので、スージー女史のいうとおりにする。

その日はペルーのホテルにとまって、翌六日は、べつの調査地アンキリザトヘむげ午前七時に出発。

ガソリンを補給しにいくと、四日後でなげれば入荷しないという。

それで六十キロの道をモロンダバまでひっかえす。

ところがモロンダバでも、スタンドにガソリンがない。

やっと給油のできるスタンドをさがしてかけつけると、ものすごい混みようだった。

おまけに現地人同士のけんかがはじまっていて、一時間以上待たされる。

結局車にガソリンを入れるだけで半日かかってしまった。

モロンダバにはエバリストの親戚があって、そこで昼食をとる。

一時四十分、モロンダバを出発したが、道がわるくてベハムトラという小さな村へついたときには、もううす暗くなっていた。

目ざすアンキリザトまではまだだいぶあるので、ここに泊まることにする。

かりた宿は電灯もないそまつな小屋だったが、夜露をふせげるだけでもありかたい。

暗やみの庭で懐中電灯をともして夕食をとる。

夕食といっても、エバリストが親戚からわけてもらった米でご飯をたき、その上に日本から持参したカップヌードルをふっかけるだけ。

あいかわらずハエが多く、ご飯と一緒にうっかりハエをのみこまないように注意するのが精いっぱい。

満腹して見あげた夜空は美しかった。サソリ座の主星アンタレスが中天にかがやき、地平線のすこし上にカシオペア座がWをえがいている。

そのほか、無数の星が大地へふりそそぐようにまたたいている。

ひさしぶりにながめる南半球の星空だった。

翌七日は、アンキリザトの村でルシトバン・ハナムプウという青年を案内人にやとい、一日がかりで村近くの地層を調べた。

昨日とちがって、二枚貝やアンモナイトの化石が次々に見つかる。

地層はだいたい水平で、複雑に入りくんだりしていないので、地層の上下の関係をきめるのも簡単だ。

地表は雨や風で風化されているけれども、化石をふくんだノジュール(結核)はかたいために、もとの位置にそのままのこっている。

化石がくさるほど落ちているという感じだ。

小畠隊員と蟹江隊員はむちゅうになって化石を集めた。

灼熱の太陽がじりじりと脳天を焼く。

でも、これだけの化石が集められれば、種類のうつりかわりをしらべ、大陸移動の秘密もときあかすことができるかもしれない。

ところが、シャルル氏とイブ氏は、なぜか化石採集には乗り気でなかった。

これほど貴重な化石がごろごろしているというのに。

しばらくしてイブ氏が、

「そんなにどんどん集めてしまうと、化石の分布状態がわからなくなって、こまるではないですか。

現地にそのまま保存しておかないと。」といった。

小畠隊員と蟹江隊員は思わず顔を見あわせた。 |

Fig29

|

Fig30 いたるところにころがっている化石をひろう蟹江隊員 |

Fig32 庭先にころがっているアンモナイトの化石 |

少なくともシャルル氏もイブ氏も地質や古生物は専門のはずである。その人たちの化石にたいする理解がこのていどなのだ。

ましてや門外漢のスージー女史が、わけのわからないことをいいだすのはむりもないと思った。

小畠隊員はイブ氏にていねいに説明した。

「化石をこのままにしておくと、雨や風にさらされて、そのうちなくなってしまいます。

それに、化石の分布は、このようにしてひとつひとつ、その採集場所をメモしていますから、あとでわからなくなるようなことはありません。」

その日の収穫はリンゴ箱(1m*0.5m*0.5mほどの木箱)三つほどにもなった。

これに勢いをえて、つぎの日は、すぐ近くのべつの地層を調べてみることにした。

まず、アンキリザトの村へいって、昨日案内役をたのんだルシトバン青年に、今日も手つだってもらうよう話をつける。

ルシトバン青年はよくはたらくし、化石を見つけることも上手だったからだ。

アンキリザトからアンディマキという部落へむかう。途中、干あがってしまった川を三つほどこえる。

乾季にはいっているので水がかれてしまったのである。

調査隊のランドローバーは、あまり大きくない川なら、川っぷちをかけおり河床をつっきって川を横断することができる。

ルシトバン青年は川をつっきるたびに、

「ホッ、ホッ。」と大きな声をあげて子どものようによろこんだ。

アンディマキ部落は家が三軒ほどしかなかったが、人々はとても親切だった。昼食のとき、かたくなったフランスパンをあげると、米とニワトリをもってきてくれた。

昼食がおわると、お茶をたっぷりふるまってくれるといったぐあいである。

このあたりでは、水は貴重品なぱずなのに、その心づかいがうれしかった。

昼食をとった家の庭に、みごとなアンモナイトの化石がころがっていた。畑をたがやしていたら出てきたものだという。

この部落の周辺でも、かなりの収穫をあげることができた。

7

化石もちだしの許可おりる top

夕方アンキリザトヘの帰り道、近くの小学校によってそこの倉庫に、採集した化石を保管してもらうことにした。

これにはわけがある。一口でいえば、スージー女史の攻撃をさけるためである。

今回は女史をペルーの町においてきたので、彼女が同行しない調査でも、化石はちゃんと村においてきたといえば、文句のつけようがないだろうと思ったからである。

もっとも、思いがげないほど大量の化石を採集したので、その重みでさすがのランドローバーも青息吐息だったせいもある。

化石の保管をたのんだ小学校の先生は、レハバ・ジョセリン・ツィマナという名前で、二年前第一次隊が予備調査にきたとき、蟹江隊員がおせわになったそうだ。

蟹江隊員がお礼をのべると、ツィマナ先生は、いかにもなつかしそうに顔をほころばせて、

「おお、ミスター・カニエ、ひさしぶりです。」と握手した手をなんどもふった。

この先生は、村一番のインテリ(教養人)で、英語もフランス語もペラペラだった。

ところで、アンキリザトの近辺は、予想以上に化石が豊富で、なんとしてももちかえりたいものばかりだった。

しかし、正式なもちだし許可をえてからでないと、いくら化石をほっても、むだになってしまう。

そこで、いったんペルーの町へひきかえし、許可証の件をかたづけることにした。

ペルーにかえったつぎの日は、二人とも、一日をたっぷり休養にあて、町の近くの王家の墓などを見学する。

翌十日は、いままでの作業でまっ黒によごれたシャツや靴下を洗たくしたあと、アムブルアンドゥからもちかえっておいた化石の整理にとりかかる。

夜七時半ごろ、シャルル氏とイブ氏が、にこにこ顔でかえってきた。

さきにタナナリブ大学にたのんでおいた化石の運搬許可証がとどいていないか、モロンダバの県事務所へききにいっていたのである。

「タナナリブへ電話してもらったところ、おそくとも明朝には許可証がとどくはずだとのことです。

そのうえ、化石をはこぶ車までよこしてくれることになりました。」

「そうですか。ごくろうさまでした。

これでもうスージー女史にじゃまされることなく、正々堂々と化石をもちかえれるわげだ。」

みんなのあいだに、どっと笑い声がおこった。

と、うわさをすればなんとやら、そこへちょうど当のスージー女史がやってきた。

「なんの話でしたの? たのしそうですこと。」

「いや、その……、あの……。」

まさか、本当のことはいえない。小畠隊員が、あわてて話をかえた。

「ところで、あなたのほうこそ、こんな時間に、なにか、おいそぎの用事でも……。」

「シャルルさんあてに、化石もちだしの許可証がとどいたんですのよ。」

スージー女史はそういって、一通の電報をさしだした。それにはフランス語で、つぎのように書かれてあった。

「あなたは、日本隊が採集した化石をタナナリブへもちかえるよう、めんどうをみてください。

化石は、大学と地質調査所で研究する必要があるからです。

以上、八月三十日の委員会で決定しました。この旨を、村と地域の関係者におつたえくださるように。」

これで、中央から正式に化石もちだしの許可がおりたわけである。

スージー女史も、にっこりし

「フィアラハバ・ノホ・ニ(おめでとう)。」

8 前半の調査は上々top

九月十一日、朝八時頃、再びアンキリザトヘむけ、出発。

これで、ペルーのホテルともおわかれた。

アンキリザトでは、また、ルシトバン青年をガイドにやとって、午後から精力的に作業にかかる。

アンケラベという村の近くの丘で白亜紀後期(九千五百〜六千五百万年前)のアンモナイトを多数発見する。

平らな荒地のほうでも、かなりの化石が採集できた。

その夜は、ルシトバン青年の家にとめてもらう。

夕食は、まだ青色ののこっている星空の下にテーブルをもちだし、その上に料理をならべる。

ご飯とニワトリの唐揚げ、それにカップヌードルとビール。

テーブルのまん中にキャンドル(ろうそく)をともして、このうえもなく優雅――。 |

Fig35 ベルーの渡し

|

翌十二日、化石はこびたしの件は、すべてシャルル氏にまかせることにして、朝からバスでペルーの渡しまで化石運搬車をむかえにいってもらった。

小畠、蟹江両隊員とイブ氏の三人で、昨日につづいて、メナベ地域最後の発掘を行う。

ほりだした化石は、例によってすべて、ツィマナ先生の小学校であずかってもらって、夕方、モロンダバヘの帰途についた。

ところが、途中バス停をとおりかかると、なんとベルーヘいったはずのシャルル氏が、ぽつんと立っているではないか。

化石運搬車のことをきくと、

「朝から一台もバスがこないんですよ。」とのこと。

バスもバスだが、待つほうも待つほうだとあきれてしまう。

そのままシャルル氏をのせて、ペルーの渡しへむかう。

運よく、途中で化石運搬車と出会った。

シャルル氏には、そこで運搬車にのってアンキリザトヘ化石をつみにもどってもらい、私たちは、再びモロンダバヘと道をとった。

モロンダバのホテルはシャワーが温水で、生き返ったような気持ち。

食堂へいくと、大幅に日本のテレビ局の人たちがきていた。

マダガスカル島の祭りを取材にきたのだという。食堂でしばらくかたる。

翌十三日は、シャルル氏が化石をぱこんでくるのを待って、ホテルで待機。

イブ氏が散歩にいかないかというので、車で海岸へでかける。

高台にのぼると、港のむこうにモザンビーク海峡が、はてしなくひろがっていた。

夕方六時頃、化石運搬車に同乗してシャルル氏がかえってきた。

化石は、全部つみこまれている。小畠隊員と蟹江隊員は、ほっとして顔を見あわせた。

九月十四日、朝六時にホテルを出発。きたときとはちがう道をとおってタナナリブへついたのは翌日の夕方であった。

長旅でくたくたになってホテルへはいると、南部へでかけていた恐竜班はすでにかえってきており、全員で出むかえてくれた。

「よく焼けたなあ、真っ黒じゃないか。これじゃ現地の人と見わけがつかんよ。」

「ははは、そちらこそ。」

「ところで成果のほうは?」

「どっさりもどっさり。まあまあ、それはあとにしてと、まずはシャワー、シャワー。」

ひさしぶりの対面とあって、にぎやかなこと、にぎやかなこと。

翌日、さっそく恐竜班とアンモナイト班のあいだで、調査の成果が話し合われた。

それによると恐竜班は、数体の首長竜と魚竜の化石を発見していた。

これはまだマダガスカルでは報告されていないもので、はじめての発見ということになる。

そのほか同じ地層から数個の大型異常巻アンモナイトも採集したという。

さっそく見せてもらうと、約一億二千万年前の時代の示準(しじゅん)化石(生息した時代が短く、世界中に広く分布している生物の化石。この化石を含む地層の時代がすぐわかるので、こうよばれる)であることがわかった。

すると首長竜も魚竜も同じ時代のものということになる。

これらの成果は、もっとくわしく調べてみないとはっきりしたことはいえないが、ペチオキ地方の地質図をかなり大幅にあらためることになるかもしれない。

一方アンモナイト班は、五百キログラム以上もの化石を運搬してきた。

アンモナイトをはじめとする軟体動物の化石数百個である。

調査期間は二週間であったが、じっさいに仕事につかえた時間は一週間だけだったから、じまんしてもよい成果であろう。

それというのも現場の条件がよかったからだ。

日本の場合、化石をさがすとなると、樹木をかきわけ、沢をのぼつたりくだったりしながら、かたい岩石をひとつひとつわって歩かなければならない。

けれどもマダガスカル島では、下草だけの広々とした平野が多く、化石のありそうな場所の見当をつけやすいし、ほりだすのも簡単だからである。

9 マジュンガでの合同調査 top

九月十五日から三日間、全員が手わけして、地質調査所とうちあわせをしたり、標本を整理したりした。

そして十八日の朝九時頃、タナナリブの北北西四百キロの距離にあるマジュンガにむかって出発した。

今度は全隊員五名そろっての調査である。

夜の九時頃マジュンガにつく。低地のせいか、いやにむし暑い。

予約しておいてもらったホテルにはいったが、冷房設備がなく、まるで、むしぶろだ。

しかもサービスがわるいくせに一泊三千五百FMG(四千九百円)とのこと。

たまたま顔をだしたイブ氏にぱなすと、びっくりして、

「それは高すぎますよ。海岸のほうに、もっと安いバンガローがあるはずです。きいてみたらどうですか。」という。

つぎの日、バンガローを見にいくと、トイレ、シャワーつきで一泊千FMG(千四百円)だとのこと。

これさいわいと三日めに、そこへうつった。

マジュンガには恐竜の化石をふくれ地層がある。 |

Fig39 マジュンガではテントをはって17日間、野外調査をおこなった

|

マジュンガヘでかけてきたのはその地層の層序(そうじょ=地層の重なっている順序)をしらべることと、恐竜の化石を発掘するためだった。

けれども最初の五日間は、あいかわらず採掘許可証などをもらう手続きのためにつぶれてしまった。

調査がはじまったのは九月二十三日からである。そのかわり、十月九日までの十七日間、びっしり仕事を行った。

調査と発掘の場所は、マジュンガ郊外のベリブトラというところで、そこにテントをはって野外作業にうちこんだのである。

Fig40a

大型恐竜の化石を発掘しているところ。くずれやすいので

長谷川隊員(中央白い帽子の人)が石膏でかためている。 |

Fig40b

大草原の下から姿をあらわした恐竜の化石。

どうやら肢骨のあたりのようだ。 |

前半は地形測量班、地質調査班、化石採掘班の三班にわかれて作業をすすめたが、後半は全員が恐竜化石の発掘に参加した。

この地域はメナベ地域とちがって、化石が露出していることが少ない。

ほとんどが岩石の中にうまっているので、岩をくずしてほりださなげればならない。

それも、かたい岩盤でなく、ざくざくした、もろい砂と泥からできている岩である。

かたい岩とちがって、くずすのは楽だが、そのかわり、化石の骨もくずしてしまう危険がある。

それで化石は、ひとつひとつていねいにちり紙でっつみ、その上にとかした石膏を流して、しっかりかためてから発掘した。

ペリブトラで採集した恐竜の骨の数は十数個におよぶ。

あるときは広漠とした原野のかなたに、まっ赤にもえる太陽がしずむのを見ながら車で走りつづけたこともあるし、あるときは水平線から顔をだした豪華な太陽の光を背にしてテントを出発したこともあった。

荒野の中で竜巻がのぼるのを見たのも、はじめての経験である。

マジュンガ地域での発掘がおわってタナナリブヘかえったのは十月十日の夜だった。

翌十一日から十八日までの一週間は、採集してきた化石の整理、標本リストや英文報告書の作成などにおわれた。

そのあいだに日本大使館、マダガスカル国外務省、タナナリブ大学、アカデミー委員会事務局などをまわって、あいさつや、化石を日本へもちかえる手続き、交渉もしなければならない。 毎朝八時から仕事をはじめ、午後六時までびっしり。ときには夜おそくまでかかることもあった。

第二次調査隊が採集した化石は全部で約二トンであったが、これは調査報告書をそえてマダガスカル国の文化財国家委員会に提出した。 十月十七日のことである。

私たちは、これまでの情勢から見て〈もちだし禁止〉になるのでぱないかとはらはらしていたが、二十日の委員会で〈保留〉ときまったことがわかった。

〈保留〉というのは、いうまでもなく、「しばらくのあいだマダガスカル国にとどめおく」ということである。

しかし期限がはっきりしていないので、いつ、その化石が日本へおくられてくるかわからない。 げんに、三年たったいまにいたるも〈保留〉のままである。 |

Fig41 タナナリブにかえって化石と荷物の整理をする

|

こうして、マダガスカル島での仕事を全部おわった第二次国立科学博物館マダガスカル調査隊は、十月二十三日の昼ごろタナナリブを出発、この島から千キロほど東方のモーリシャス島で飛行機待ちのため二日ほど滞在したあと、インドヘむかった。

インドがマダガスカル島とくっついていたころの動植物の化石を調べるためである。

インドでは、地質調査所や自然史博物館で化石の標本を調べたり、実際に化石を採集したりして、五日間をすごした。

こうして、すべての日程をおえた調査隊が日本にかえりついたのは、冬も真近い十一月二日のことであった。

top

**************************************** |