|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@����@�@����@�@�O���@�@�l���@�@���@�@�Z���@�@����

��Z�́@�n�����Ђ���������

1 �u���[�h���m�̌��� top

�@�L�����[�v�l�����W�E�������Ă���A���낢��Ȋw�҂��A

�@�u�n���ɂ������ϓ��̌����́A�n�������ɂ��܂������ː������̔M�̂͂��炫�ɂ����̂ł͂Ȃ����B�v

�ƍl�����B

�@����ɁA�C�M���X�̃W�����[�́A�n���̓����ɕ��ː������̔M�����܂邱�Ƃɂ���āA�R�����ł����������̂��ƂƂȂ����B

�@�܂��C�M���X�̃z�[���Y���A�W�����[�̐�������ɂЂ낰���Η����A���̌��t�ł����}���g���Η������l�������A�嗤�ړ��̂��炭���������悤�Ƃ����B

�@�������A�W�����[��z�[���Y�̍l���́A�����̂����ł͂������Ƃ����Ă������A�܂��A���̍��̉Ȋw�ł́A�͂����Ă��̔M���R������������A�嗤�������肷��قǂ̃G�l���M�[�����̂��A�m���߂悤���Ȃ������B

�@���̂悤�Ȓn�������̔M�G�l���M�[���A���ۂɑ��肵�Ă݂悤�Ƃ����̂��A�����C�M���X�̃u���[�h���m�����ł���B

�@�u���[�h���m�́A�܂��A�n���ł́A�ǂ̂��炢�̔M�����肾����A�ǂ̂��炢�̔M���O�ւ͂�������邩�A����𑪂��Ă݂悤�ƍl�����B

�@�����ɂ��Ƃ���ƁA�����͂ǂꂭ�炢�ŁA�x�o�͂����炩�Ƃ������ƂŁA���̌��ʒ����������炠�邩���킩���Ă��邾�낤�Ƃ����킯���B

�@����Ȃ킯�ŁA�u���[�h���m�����͈��O�Z�N���납��A�����ƌ������͂��߂��B

�@�������������ł̎d���Ƃ������āA�Y�B�̉�����c�̃{�[�����O�ȂǁA�C���ɍ��E����Ȃ��n���O�\���[�g���ȏ�̐[���̒n�����A�ЂƂЂƂ͂����Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@������A�ł��邾����������̏ꏊ�ł��B

�@���܁Z�N��ɂ͂����āA�悤�₭���ʂ��܂Ƃ܂����B

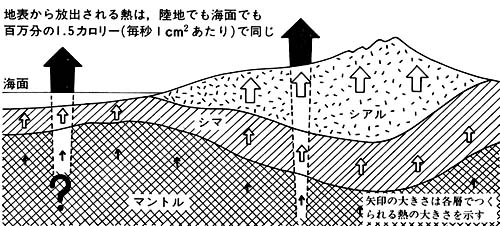

�@����ɂ��ƁA�n���͖��b�ꕽ���Z���`������A�S�����̈�E�܃J�����[���炢�̔M���O�ւ͂������Ă���Ƃ����̂ł���B

�@����͗��n�����̘b�ł��邪�A�ǂ��ł��A��̔M�̎x�o�͓����ł������B

�@�S�����̈�E�܃J�����[�Ȃ�āA�݂Ȃ���́A�����ԂȂ��Ǝv�����낤�B

�@����ǂ��A���̊����Œn���̑S�\�ʂ���͂��������M���v�Z���Ă݂�ƁA���b�\���J�����[�Ƃ����A�c��ȗʂɂȂ�̂ł���B

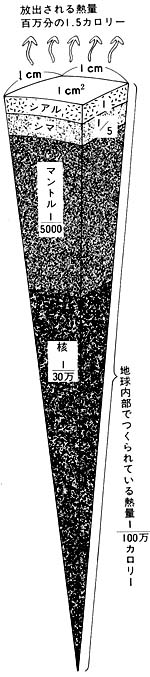

�@���āA���͔M�̎����ł���B�܂�A�n���̓����ŁA�ǂ̂��炢�̔M�����肾����Ă��邩�Ƃ������Ƃ��B

�@����ɂ́A�n���������`�Â����Ă���e�w�̒��ɂӂ��܂����ː������̎�ނƗʂ��킩��A�v�Z���邱�Ƃ��ł���B

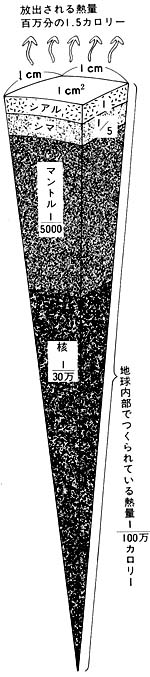

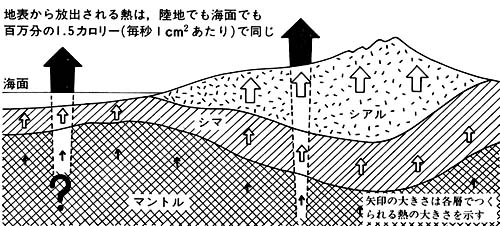

�@����́A���ׂ����Ă��āA���ː������̂����M�ʂ́A�ꗧ���Z���`������A�V�A���w����Ƃ���A�V�}�w�͂��̌ܕ��̈�@�}���g���w�͌ܐ番�̈�A�j�ł͐��\�����̈�ł���B

�@���̐���������A�}���g����j��������M�͂����킸���Ȃ��̂ŁA�قƂ�Ǎl���ɓ���Ȃ��Ă������Ƃ��킩�邾�낤�B

�@���āA���̐��������Ƃɂ��āA�n���\�ʈꕽ���Z���`�ɂ�����A�n���̊�̒��ɂӂ��܂��������������������M�ʂ��v�Z����ƁA���b�S�����̈�J�����[�قǂɂȂ�B

�@�܂�A���o�����M�ƁA�n�������ł�����M�Ƃ̔�́A��E�ܑΈ�Ƃ����킯���B

�@����Ō���ƁA���������x�o�̕��������āA�n���͂���₦�Ă����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����l�����邩������Ȃ��B�@���������̍��́A�z�����ꂽ���z�M��A�n�������]�����莩�]�����肷��^���G�l���M�[��M�G�l���M�[�ɂȂ��Ĕ�������M�ł����Ȃ��Ă��邩��A�S�z�͂���Ȃ��B

�@�����Ǝx�o�̓g���g���Ȃ̂ł���B

�@�Ƃ���ŁA�����܂Ō����������߂Ă����u���[�h���m�́A�����̍l�����܂Ƃ߂Ă݂��B

�@�u�n�������̔M�͂قƂ�ǒn�k�ł����Ă���A�}���g����艺�͌v�Z�ɓ���Ȃ��Ă������قǂ킸���ȔM���������Ă��Ȃ��킯���B

�@���̂����A�����Ǝx�o���قړ����Ƃ������Ƃ́A�����̓[���A�܂�n�������ɂ�Ԃ�ȔM�����܂邱�Ƃ��Ȃ��B

�@�W�����[�̐��ɂ��A�n�������̔M���A�n�k�̉��ɂ��܂��ăV�}���Ƃ����Ƃ������Ƃ��������A����Ȃ��Ƃ͂����肦�Ȃ����ƂɂȂ�B�v

�@�ł��A�u���[�h���m�͎���₷�߂Ȃ������B

�@�u���n�̂����M�ʂ͂킩�������A�n���̕\�ʂ͎O���̓C�ł���B

�@�C�ꂩ��͂��������M�ʂ𑪂�Ȃ���A���m�ȂƂ���͂킩��Ȃ��łςȂ����B�v

�@�����l�����u���[�h���m�́A����ǂ͊C��̉��x�𑪂��Ă݂邱�Ƃɂ����B

�@����́A��ςȂ��Ƃ̂悤�ł���B

�@�Ȃɂ���A�����m�Ƃ��吼�m�́A���烁�[�g���Ƃ����C�̒�̒n�����͂���̂�����B

�@�����Ńu���[�h���m���l��ނ����̂��A���`�̑���@�ł���B

�@����͐����[�g���̍|�S���̑���D���炨�낵�A�C��ւ������Ēn���𑪂�Ƃ����d�g�݂̂��̂ŁA����Ă݂�ƁA���܂����������B

�@���ʂ́A�ǂ��������낤���B

�@�u���[�h���m�͑���O�́A�����炭���n�����C�̂ق����O�ւ͂������M�́A�͂邩�ɏ��Ȃ����낤�ƍl�����B

�@�Ȃ��Ȃ�C�̒�̊�́A���ː������̏��Ȃ������⎿�̂��̂ŁA�������A�����͌܃L�����炢�����Ȃ�����ł���B

�@�Ƃ��낪�A�����͂������肤�炬��ꂽ�B

�@�����m�ł��吼�m�ł��A�C�̒ꂩ��n�����O�ւ͂������Ă���M�́A���n�ƂقƂ�ǂ����Ȃ������B

�@�܂�ꕽ���Z���`������A���b�S�����̈�E�܃J�����[�������̂ł���B

�@����́A��́A�ǂ��������Ƃ��낤���B�������̃u���[�h���m������������Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ������B

�@�u���āA�ǂ����߂����炢���̂��B�C�ꉺ�̃V�}�ł́A�ǂ��l���Ă�����Ȃɑ�ʂ̔M��������͂����Ȃ��B

�@�Ƃ���ƁA�V�}�̉��̃}���g���̔M���̂ڂ��Ă���̂��낤���B�v

�@�Ƃ��낪�A�嗤�̃V�}�̉��ɂ������悤�ȃ}���g��������͂��ł���B

�@��������M���̂ڂ��Ă���Ƃ���A�嗤�ł̕��M�ʂ́A�����Ƃ����ƍ����Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���邢�́A�嗤�̉��̃}���g���ƁA�C�m�̉��̃}���g���́A��������������ł��Ă���̂��낤���B

�@�������A�n�k�w�҂̌����ɂ��ƁA�n�k�g�̓`�������猩�āA���z�ʂ̉��̃}���g���́A�ǂ��ł������悤�ȕ�������ł��Ă���Ƃ����Ă���B

�@������A���܂邱�Ƃ��������B

�@�������ɁA�C�̉��̃}���g���̓����ŁA�C�m���g�߂�قǂ̔M�������Ă���Ƃ���A�}���g���͂ǂ�ǂ�ɂƂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Ȃ��Ȃ�A�}���g���������Ă��邩�����́A���ɔM�������ɂ������炾�B

�@�u���[�h���m�͂��̓��̐��Ƃ���������A���S�L���̐[���̃}���g�����Ŕ��������M���n�\�ւƂǂ��̂ɂ͐��\���N�������邱�Ƃ�m���Ă����B

�@�܂�A���X�ɔ�������M�̑啔���́A�n�\�ւ͓`��炸�ɁA���̂قƂ�ǂ��}���g�����g��g�߂�̂Ɏg���Ă��܂��̂��B |

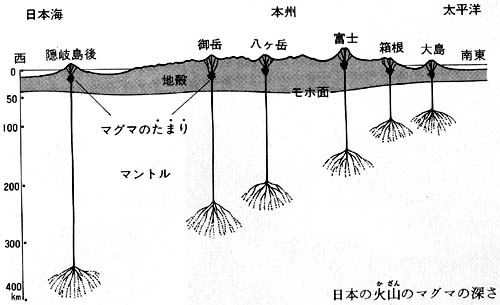

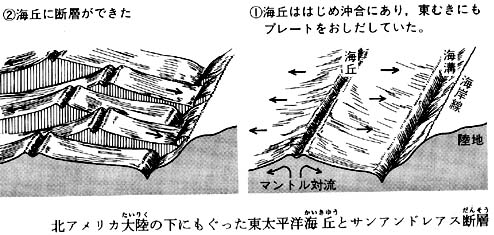

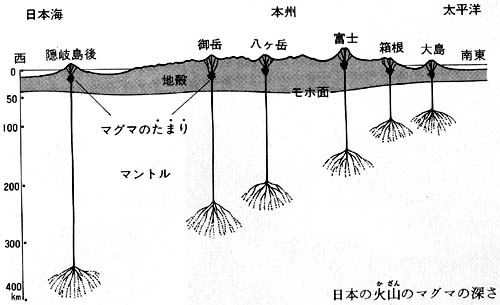

Fig162 �n�\

�ꕽ���Z���`������A�n�������̊e�w�ɂӂ��܂����ː������������M�̗ʂ̔�r

�i�V�A���� 1�Ƃ����ꍇ�j

|

�@�������A������A�n�k�w�҂̂������ƂƂ������Ă���B

�@�n�k�w�҂͖��炩�Ƀ}���g���͌ő̂��Ƃ����Ă���̂��B

�@�Ō�̂ʂ����́A�}���g���̓����ł͂Ȃ��A�V�}�w�Ɛڂ��邠����̏�w���ŔM�����肾�����Ƃ����l�������B

�@�Ƃ��낪�A�����Ȃ�ƁA�}���g���̏�w���ɂ́A��ʂ̕��ː��������ӂ��܂�Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B

�@�����ƌv�Z���Ă��A�V�}�������Ă��錺���⎿�̊�̔������炢�̗ʂ��B

�@���ʁA�}���g���������Ă��邩����⎿�̊�́A�����⎿�̊�Ƃ���ׂāA�番�̈�̕��ː����������ӂ���ł��Ȃ��B

�@����Ȃ̂ɁA��w���̃}���g���������A���ʂ̐��S�{���̕��ː��������ӂ���ł���Ȃ�āA����Ȃ��Ƃ����邾�낤���B

�@�u���[�h���m�͓����������Ă��܂����B

�@�u�}���g���͔M�������ɂ����B

�@�Ȃ̂ɁA�}���g���ł��肾���ꂽ�M�́A�قƂ�ǂނ��Ȃ��C�m��܂œ`����Ă���B�@��́A�ǂ�Ȃ��炭��ɂȂ��Ă���B�v |

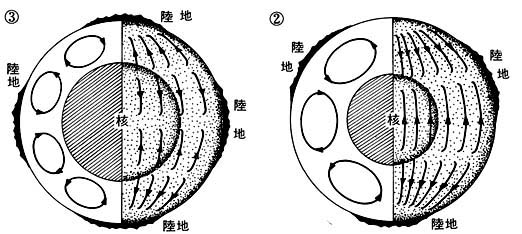

Fig164

�n���ɕ��ː����������Ȃ��͂��̊C�ʂł��A

���M�ʂ͗��n�ƂقƂ�ǂ����Ȃ��Ƃ����B����͂ǂ������킯��!?

|

�@���̎��A�u���[�h���m�̓��ɂЂ�߂������Ƃ��������B

�@�u�����A�������B�M���}���g���̒���`����Ă����̂ł͂Ȃ��A�M����ꂽ���������ځA�C�m��܂ňړ����Ă���ƍl��������łςȂ����B

�@�����B

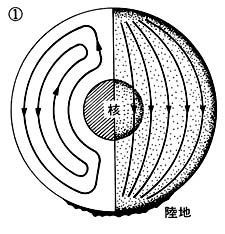

�@�܂�A�Η��͕��ʁA�t�̂�C�̂����ɂ����錻�ۂŁA�ő̂ł͂�����Ȃ��Ƃ���Ă��邪�A�E�F�Q�i�[���������悤�ɁA�}���g�����q���������́r�ƍl����A�}���g�������Čő̂̂܂܂ŔM�Η����������Ă��邩������Ȃ�����Ȃ����B

�@��������A�}���g���͂ǂ�ǂ�ɂƂ���K�v�͂Ȃ����A��w���̃}���g�����A��������̕��ː��������ӂ��ޕK�v���Ȃ��B

�@���܂܂ŁA�ǂ����āA����Ȃ��ƂɋC�����Ȃ������̂��낤�B�v

�@�������ău���[�h���m�́A���ۂɒn���̔M�ʂ��͂��������ʂ���}���g���Η����𗠂Â����̂ł���B

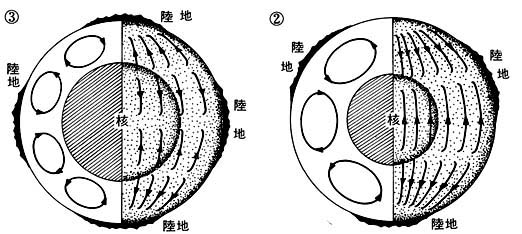

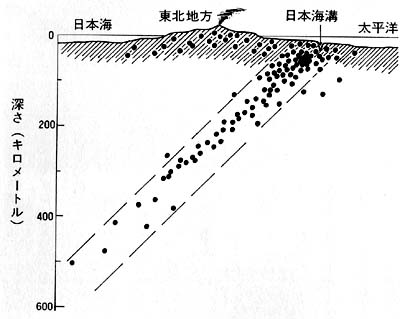

�@����A�C���h�l�̓V���w�҃`�����h���Z�J�[���m�́A���̍��A���܂ꂽ�Ă̓V�̂Ɋj���ł����ꍇ�A�܂������܂��Ă��Ȃ������́A�ǂ�ȓ��������邩���������Ă����B

�@����ɂ��ƁA�j���������Ƃ��́A�܂������܂��Ă��Ȃ������͑傫�ȉQ���܂��Ă���B

�@�������A�j���傫���Ȃ�ɂ�āA�������̏����ȉQ�ɂ킩��Ă����Ƃ����B |

|

|

|

Fig166 �@�@�j�������������Ƃ��̓}���g���̂����͈�������̂ŁA�嗤���ꃕ���ɂ��܂��Ă����B

�A�B�@�j���傫���Ȃ�ɂ�Ă����͂����ɂ��킩��A�嗤�����B |

�@�ŏ��͔ے�_�҂ł���Ȃ���A�n���C�̌����ŁA���܂͂�������嗤�ړ��_�҂ɂȂ��Ă����A�j���[�J�b�X���E�O���[�v�̃����R�[�������́A�����ɂ��̃`�����h���Z�J�[�̍l����嗤�ړ����ɂނ��т��āA���̂悤�ɐ��������B

�@�u�n�����ł����ĂŁA�j���������Ƃ��́A�}���g������̑傫�ȉQ�������Ă���B

�@���̂��߁A�}���g���̏�ɂ̂��Ă���n�k�́A�ꃕ���ɊW�߂��A��̑傫�ȑ嗤�����邾�낤�B

�@�������A�j���傫���Ȃ�ɂ�āA�}���g���̉Q�́A�������ɂ킩���B

�@����ƁA��ɂ܂Ƃ܂��Ă����嗤�́A�����������̂������Q�̗���ɂЂ�������āA�o���o���ɂ킩��Ă��܂��B

�@����Ɋj���傫���Ȃ�ƁA�Q�̐����ӂ��A�嗤�͂���ɏ������킩��邾�낤�B�v

�@�����R�[�������́A����ɂ���āA�嗤�̈ړ����n���̗��j���猩�āA�V��������ɂ����������Ƃ������������łȂ��A�嗤�����ƈ�ł������킯�܂Ő��������̂ł���B

�@���̐��������������ǂ����A���̂Ƃ���Ȃ�Ƃ������Ȃ����A�������낢�l���ɂ͂������Ȃ��B

2 �C��̎R�ƒJ top

�@�u���[�h���m�̌����͐��E�̊w�҂����ɑ傫�Ȏh�������������B

�@�Ƃ��ɊC�m�ꂩ��O�ւ͂��������M���ʂ��嗤�̔M���ʂƂقƂ�ǂ����Ȃ��Ƃ������ʂ́A�w�҂��������ǂ납�����B

�@�u���[�h���m�͎��������肵�����ʂɂ��āA�Ȃ�قǂƎv����悤�ȍl���\�����B

�@�������A���ꂾ���ŁA�S���̓䂪�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B

�@���E�̂����ȍ��X�́A���X�ɒ������������ĊC��̌����ɂ̂肾�����B

�@���̒��ŁA�����Ƃ��߂��܂����͂��炫�������̂́A�A�����J�̃������g�n���������ƃX�N���v�X�������̒������ł���B

�@�������g�������͂����ɑ吼�m�ŁA�X�N���v�X�������͂����ɑ����m�ŁA���܁Z�N�ォ����Z�Z�N��ɂ����Đ��\��ɂ���ԑ�K�͂ȊC�꒲���������Ȃ����B

�@�C�̒�ׂ�ɂ́A���ʂ̊ϑ��D�������B�ϑ��D�ɂ͉������[�V�A���͌v�A���x�v�A�d�͌v�A�n�k�v�i�G�A�E�K���Ől�H�n�k���������ĊC��̔����ׂ�j�ȂǁA���낢��Ȋϑ��@������Ȃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̂��߂ɂ́A�c��Ȕ�p��������B

�@�������A������������Ă��܂��A���n�Ƃ������Ď��R�������ɂ����܂�邱�Ƃ��ł���̂ŁA���ɕ֗��ł���B

�@���̂����ɁA�l�H�q���̏����܂ł����悤�ɂȂ����B�l�H�q���Ŋϑ��D�̈ʒu�𐳊m�ɂ͂����Ă��炤�̂��B

�@������A�ق��̑�������킵�������Ȃ��Ă��ϑ������ʒu�����m�ɂ킩��Ȃ���ΈӖ����Ȃ�����ł���B

�@���āA����ł́A�������g�������̐��ʂ��猩�Ă������Ƃɂ��悤�B

�@�ЂƂ��Ƃł����ƁA���ǂ낭�ׂ����Ƃ��������ꂽ�̂��B

�@�吼�m�̐^���k�ɂ�ʂ���R�������邱�Ƃ́A�O����m���Ă����B

�@������吼�m�����C���Ƃ��A�����O�烁�[�g���A����烁�[�g���̎R�����A�k�ɊC�����ܘZ�\�x�߂��܂ŁA����ƂÂ��Ă���B

�@�������g�������́A���̊C��R�����A�O��I�ɒ��ׂĂ������B

�@�܂��A�吼�m�����C��̒f�ʂ����A�R���̒���������S�L���ɓn���Ă��킵�����肽���A�������A�^�ɕ��\�܃L���قǂ̐[���J����k�ɑ����Ă��邱�Ƃ������B

�@�܂�ŎR���̐^���p�b�N���Ɠ�ɂ���Č����Ђ炢�Ă���悤���B

�@�������g���́A�����Â��āA���X�Ɋϑ����Â����B

�@����ƁA���ǂ낢�����ƂɁA�R���̂��ߕt�߂���ُ�ɑ��ʂ̔M�����o����Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�@�Ƃ���ɂ���ẮA���ʂ̔��{���������̂ł���B

�@����́A��́A�ǂ��������Ƃ��낤���B

�@�������g���̑����ł��郆�[�C���O���m�͋������Ă����B

�@�u���ꂱ���A�n�k�̑傫�Ȃ��߂��B

�@�n���̓�������}���g�����킫�������āA�n�k���܂���ɂЂ������Ă���̂��B

�@�����łȂ���A���ʂ̔��{�Ƃ����C��̍����M���́A�ǂ����Ă����߂ł��Ȃ��B�v

�@�܂�A�u���[�h���m���l�����悤�ɁA�n�������̃}���g�����M�Η����������Ă���Ƃ����̂��B

�@�����āA���������Ă���}���g���̗���͒n�k�ɂ��������āA������Ђ������B

�@���̂��߂��炠�ӂꂾ�����}���g���͉��烁�[�g�������肠�����ĉE�ƍ��ɂ킩���B

�@������������ȊC��ΎR���吼�m�����C��Ȃ̂��A�Ƃ����l�����Ȃ��Ƃ����̂ł���B

�@���ꂾ���ł͂Ȃ��B

�@�吼�m�̐^�́A������ɒn�k�������邱�ƂŒm���Ă������A���̐k���n��n�}�ɏ�������ł݂�ƁA��R���̕�̐��Ƃ҂����肠���̂��B

�@����͑�R���̂Ƃ���Ŋ����Ȓn�k�^�����������Ă��邱�Ƃ����߂����̂ł���B |

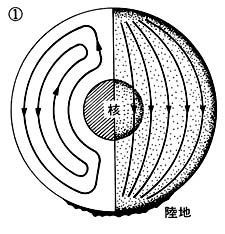

Fig169

|

|

Fig171

�吼�m�����C����������m�C�u���A�}���g���Η���

�㏸���Ă��č��E�ɂ킩��Ă���ꏊ�ɂ������Ȃ��B

|

Fig170

|

�@�����悤�Ȃ��Ƃ͑����m�̊C��ł��������ꂽ�B

�@�X�N���v�X�������̒��ׂɂ��ƁA�������m�ɂ�����ȊC��R������k�ɂ�ʂ��Ă���A����t�߂ł͔M�����ُ�ɍ����Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�@�����A�吼�m�����C��̂悤�Ȃ��߂͂Ȃ��A�R�����u�̂悤�ɂȂ��炩�������B

�@Fig170�̏�͂��̒f�ʐ}�ł��邪�A������������m�C�u�Ƃ��ł���B�@�������m�C�u�ł́A������A�n�k�̂������̃}���g������`���n�k�g�̑��x���ُ�ɂ����������B

�@�n�k�g�͓��������̊�Ȃ�A���x�������قǂ������Ȃ邱�Ƃ��m���Ă���B

�@�Ƃ���ƁA�C�u�̉��̂ق��̉��x���ُ�ɍ����Ƃ������Ƃ��B

�@�ȏ�̂悤�Ȓ������ʂ���A�w�҂����͎��̂悤�ɍl�����܂Ƃ߂��B

�@�u�吼�m�����C��Ⓦ�����m�C�u�́A�}���g�����̑Η����킫�������Ă���Ƃ����ɊԈႢ�Ȃ����낤�B |

�@�܂�A��K�͂ȉΎR�^�����s���Ă���̂��B

�@���̂��߂ɁA�n�`�����肠�����ĎR�����ł��A���x���ُ�ɍ����Ȃ�B

�@���̂悤�Ȓn�k�̑�ϓ����������Ă��邩��A�n�k��������������̂��B�v

�@���Fig171�͂��̍l�����킩��₷�����߂������̂ł���B

�@�C���C�u���C��ΎR�ł���Ƃ������Ƃ́A�����̉ΎR���������Ă������ΐ���ł��邱�Ƃ�����ؖ����ꂽ�B

�@���Ȃ̌����������₩��ł��Ă���q�}�����A�A���v�X�Ȃǂ̑嗤�̎R���Ƃ́A�Ȃ肽�����������̂ł���B

�@�Ƃ���ő����m�̎��ӁA�܂�A�����m���Ƃ肩����ł���嗤�Ɛڂ��邠����ɂ́A�ЂƂ���[���C�̍a������A������C�a�Ƃ��ł���B

�@���Ƃ��A�����ɂ͖k�̂ق����璆���A�����J�A�y���[�A�`���̊e�C�a�A�k���ɂσA�����[�V�����C�a�A�����ɂϐ瓇�A���{�A�ɓ��A�����A�}���A�i�A�t�B���s���A�g���K�A�P���}�f�b�N�Ȃǂ̊e�C�a������B

�@���ł��}���A�i�C�a�̃r�`�A�X�C���͈ꖜ��烁�[�g���ȏ�̐[�����B

�@��m�̐^�ł͂Ȃ��A�嗤�Ɛڂ��邠���肪�A����Ȃɐ[���Ȃ��Ă���̂���̓䂾���A�����̊C�a�t�߂ł́A���܂��Ēn�k���������Ƃ��A�ӂ����Ɏv���Ă����B

�@����Ɉ��O�Z�N��̂͂��߁A�I�����_�̃x�j���O�E�}�C�l�b�c�Ƃ����l���A�C�ʂɂ�����d�͂𑪂��Ă����Ƃ���A�C�a�̂Ƃ���ł͂��܂��āA�ُ�ɏd�͂����������Ƃ������̂��A

�@�A�C�\�X�^�V�[�i�n�k�ύt�j�̍l�����炢���A�d�͂͒n����ǂ��ł��قƂ�Ǔ����͂��ł���B

�@���ꂪ�ُ�ɏ������ƂȂ�A�����ɂł��n�k�ύt�̌������͂��炢�āA�d�͂𑼂Ɠ����ɂ���悤�ȓ����A�܂�C��̒n�k�����肠���铮�������߂��ς����B

�@�Ƃ��낪�C�a������Ȃ��Ă���Ƃ����؋��́A������T���Ă�������Ȃ��̂ł���B

�@�C�a�ł͒n�k�����肠���点�Ȃ��悤�ȓ����A�܂艺�ނ��ɂЂ��ς�悤�ȁA�Ȃ�炩�̗͂��͂��炢�Ă���̂��낤���B

�@�����̓���Ƃ����������Ƃ��āA���Z�Z�N��ɂ͂���ƁA���X�ɑ����m�̊C�a�����ׂ�ꂽ�B

�@����ƁA����ɂӂ����Ȃ��Ƃ��������ꂽ�B�C���C�u�Ƃ͔��ɁA�C�a�ł͊C��̒n�����Ⴂ�̂ł���B

�@�����̒����ɂ͓��{�l�Ȋw�҂��Q�����āA�����ɐ������m��S�������̂����A���ʂϓ����ł������B

�@��������A

�@�u�������c�c�������C�a�ł��������Ă���B

�@�C���C�u�Ƃ͂��������`�ŁA�����傫�Ȓn�k�^�����������Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�v

�Ǝv�����B

3 �C�m��g��� top

|

Fig173 �����m���Ƃ�܂��C�a

|

F174 �C���h�m�̊C��R��

|

�@�����́A����ɂÂ���ꂽ�B����ƁA���X�ɐV�������Ƃ��������ꂽ�B

�@�܂��A��m�̒�ɂ́A�Â�����̊��������Ȃ��������Ƃł���B

�@�嗤�ł͎O�\�Z���N���O�̊�������������A�C�̒�ň�ԌÂ����̂ł������I�i�ꉭ�l�疜�`�Z��ܕS���N�O�j�̂��̂������B

�@���ꂩ��A�͐ϕ����ӊO�ɂ��������邱�Ƃ��B

�@�C�����\���N���O�ɂł����Ƃ�����A�����ƌ��������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ς��ł���B

�@����A���Z�Z�N��ɂ́A�C���h�m�̒������s��ꂽ�B

�@���̒����ɂ̓A�����J�A�C�M���X�A�\�r�G�g���͂��߁A�t�����X�A�h�C�c�A���{���Q�����A���ꂱ�����E�̂����ȍ��X���A���������悤�ɂ��Ċϑ����Â����B

�@���̌��ʁA�C���h�m�ɂ��傫�ȊC��R�������邱�Ƃ��������ꂽ�B

�@���̈�́A��Ⓦ���ɓ�k�ɑ����Ă���A������͑吼�m�����C��ɂÂ����̂ŁA�����ɋ|�Ȃ�ɂÂ��Ă����B

�@����ɂ������낢���Ƃ́A�����̊C��̓\�}���A�̉����ő傫�����ւ܂���A�A�f���p����g�C�ւ͂����Ă���̂ł���B

�@�������ł͂Ȃ��A���̂悤�ȊC��R���́A�A�t���J�嗤�܂ł͂��肱��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv��ꂽ�B

�@�A�t���J�ɂ͗L���ȑ�n�a����k�ɑ����Ă��邪�A���̂��߂��A�C���h�m�̊C��Ɠ����悤�Ȓn���̂��߂̈�ƍl������̂ł���B

�@���āA�A�����J�̃������g���ƃX�N���v�X���ɂ͂��܂����C�m�꒲������A�C���h�m�����܂ł̂��Ƃ��܂Ƃ߂Ă݂�ƁA�嗤�́A�������̑傫�Ȃ��߂ɂƂ肩���܂�Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@���E�̊w�҂����́A���X�ɔ��\����钲���̌��ʂɂƂ܂ǂ����B

�@����̖ڂɂ��C�m�ꂪ�傫�������Ă���炵���Ƃ������Ƃ͂킩�������A�l�����Ȃ��Ȃ��܂Ƃ܂�Ȃ������̂ł���B

�@���̓_�A�A�����J�̒n���w�҃w�X���m�����Z��N�ɔ��\�����w�C�m��̗��j�x�Ƃ����_���́A����߂đ�_�Ȃ��̂������B

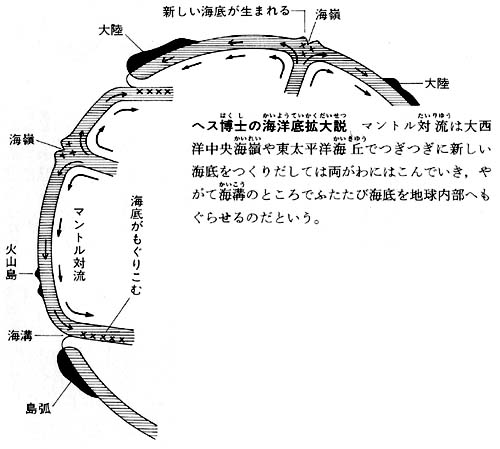

�@�w�X���m�́A�����̘_���ɑ��āu�Ȋw�_���Ƃ������͒n�����Ǝv���Ă��������������Ƃ����Ă��邪�A���̍l���������Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B

�@�u�}������킩��悤�ɁA�吼�m�����C��⑾���m�C�u�̓}���g�������ӂꂾ���Ƃ���ł���B

�@���̃}���g���͊C��̗����ɂЂ낪��A�x���g�E�R���x�A�̂悤�Ɉړ����Ă����B

�@�����ĐV�����C������X�ɂ��肾���Ȃ���A�₪�āA�C�a�̂Ƃ���ŁA�ĂсA�n�������ւ������Ă����B

�@����̑����͈�N�Ԃɐ��Z���`���[�g���ƍl������B

�@������A�C��̂Ƃ��납��ɂ킫�������C�ꂪ�������H�̂͂ĂɊC�a�̂Ƃ���֒���ł����܂ł̎��Ԃ͎O�O���N�ł��낤�B

�@�܂�A�C��͑嗤�Ƃ������āA�˂ɐV�����Ƃ肩�����Ă���̂��B�v

�@����͂܂��A�E�F�Q�i�[�̑嗤�ړ����ɂ��Ƃ炸�Y��ȍl���ł͂Ȃ����B

�@�܂��Ƀw�X���m�������悤�Ɂq�n�����r�Ƃ����������ӂ��킵�����炢���B

�@�w�X���m�́A���́q�n�����r�ɂ���āA�C�m��ɂ́A�Ȃ��A�Â����������Ȃ����A�܂��A�Ȃ��A�͐ϕ������Ȃ����A�Ƃ�����������ɂƂ����̂ł���B

�@�C�a�̂�����ł́A�d�͂��������̂ɊC�ꂪ���肠����Ȃ��킯���A�C�ꂪ�}���g�������ւЂ��ς��Ă��邩�炾���A�n�k�������̂��������R�ɂ����̂��ƍl����ΐ��������B

�@�n�k�ɂ��ẮA���Ƃœ��{�ߊC���ɂƂ��Ă��킵���������邱�Ƃɂ��悤�B |

Fig175

|

�@��������A�A�����J�̒n���w�҃��o�[�g�G�A�C�[�c���m���A�w�X���m�Ƃ�������Ƃ����Ă������悤�ȍl���̘_���\�����B�f�B�[�c���m�͎����̍l���Ɂq�C�m��g����r�Ɩ��Â����̂ŁA��l�̍l�����܂Ƃ߂��q�C�m��g����r�Ƃ��ł���B

�@����A�J�i�_�̒n�������w�҃E�B���\���́A���Ƃ͑嗤�ړ����ɔ����Ă������A�q�C�m��g����r�ɂ́A�����������Ď^�������B

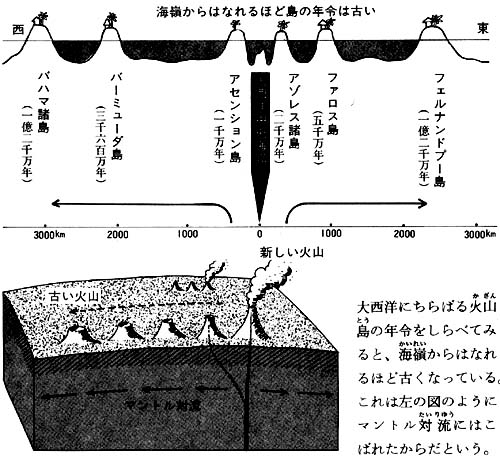

�@���̐l�͎v�����̂����ꂽ�w�҂ŁA

�@�u�����A�C�m�ꂪ�ړ����Ă���Ƃ���A�C��ɋ߂��Ƃ���ɂ����قǔN�オ�V�����A�����Ƃ���ɂ����قǁA�N�オ�Â��͂����B�v

�@�ƍl�����̂ł���B

�@�E�B���\�����m�́A���������A�吼�m�Ƒ����m�̃f�[�^�����߂��B

�@����Ȃ��Ƃ���͎����ő��肵���B

�@�������A���ː����f�𗘗p���Ċ�̔N����͂������̂ł���B

�@���ʂ͍l�����Ƃ���ł������B�C�m��g����̐��������Ƃ��킩�����̂ł���B

�@��}�́A�吼�m�̓��X�ɂ��Ē��ׂ����̂����A����ɂ��ƁA�ړ����鑬�x�͈�N�Ԃɓ�`�Z�Z���`���[�g���ł������B

�@������w�X���m�̍l���ƈ�v���Ă���B

�@�������A��������厖�Ȃ��Ƃ́A�E�B���\�����m�̌����ɂ���āA��k�A�����J�ƃ��[���b�p�E�A�t���J���A�Ђ��͂Ȃ��ꂽ���Ƃ��A�͂�����Ɗm���߂�ꂽ���Ƃ��B

�@�܂�A�吼�m�����C�䂪���肠�����đ�n���Ђ������A����܂ł������Ă������嗤�́A���Ɠ��ֈړ����Ă����B

�@���嗤�̊Ԃɂ͐V�����C�ꂪ���X�ɂ��肾����A���嗤�͂��悢��͂Ȃ���Ă������B

�@���������A�o�n�}�����̔N�オ�ꉭ��疜�N�O�Ƃ����̂��A�E�F�Q�i�[���\�������A

�@�u���嗤�̈ړ����n�܂����͔̂����I�����i�ꉭ�l�疜�N�`�Z��ܕS���N�O�j�ł���B�v

�Ƃ����N��ƁA�قڈ�v����ł͂Ȃ����B |

Fig171

|

4

�v���[�g�E�e�N�g�j�N�X�̍l�� top

�@�C�m��g����́A���E���̊w�҂̐S���Ƃ炦���B

�@�����̊w�҂������A�����̌������C�m��g����ɂނ��т��悤�Ƃ����B

�@�C�m��g����͊w�҂������A�Ђ����邾���̂��̂�����������ł���B

�@�A�����J�̃������g�������ɂ����t�����X�̎Ⴂ�w�҃��E�s�V�������A�C�m��g����ɐS������ꂽ��l�ł������B

�@���E�s�W�����́A������A�������Ő��E�n�}���Ȃ��߂Ă����B

�@���̒n�}�ɂ́A�n���̂��߂ł���C��A���E�̒n�k�сA�f�w�ȂǁA�����Ƃ��V���������̌��ʂ���������ł������B

�@�����ƌ��Ă��邤���Ƀ��E�s�W�����̓��Ɉ�̍l�����Ђ�߂����B

�@���E�͒n���̂��߂����ɂ��āA�������̃u���b�N�ɂ킯��ꂻ���ȋC�������̂ł���B

�@�u���Ƃ��c�c�B�v�ƃ��E�s�W�����͎v�����B

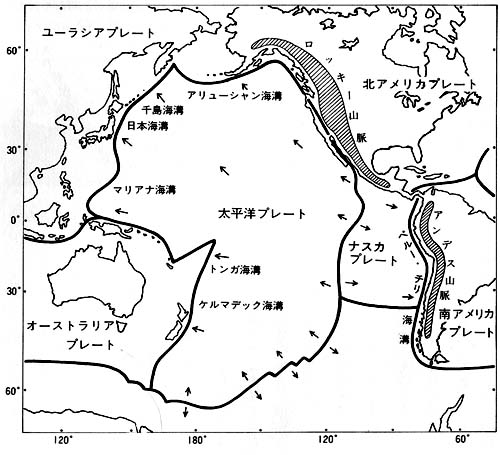

�@�u�����m�́A�������m�C�u��A�A�����[�V�����C�a�A�A�W�A�嗤�����̑傫�ȊC�a�ɂ����܂ꂽ�傫�ȃv���[�g�i�j�ƍl�����Ȃ����낤���B

�@�Ȃ��Ȃ�A���߂̂Ƃ���ł́A�}���g���̂��肠����A�C�m��̂����݂��݁A�n�k�Ȃǂ̑�ϓ����������Ă��邪�A����ȊO�̂Ƃ���́A�����₩�Ȃ悤�ł���B�@���Ƃ��A�����m�̐^������́A�n���C�Ȃǂ̉ΎR���͂��邪�A����قnj������ϓ��͌����Ȃ��B

�@�Ƃ���ƁA���̃v���[�g�́A���Ȃ��v�Ȉ�̊�ՂƂ݂Ȃ����Ƃ��ł���B�v

�@���E�s�W�����́A�������ƌ����������߁A�₪�āA���E���������̃v���[�g�ɂ킯���Ă���Ƃ����l�����ɁA�������Ɏ��M��[�߂Ă������B

�@����A�C�M���X�̃P���u���b�W��w�̃}�b�P���W�[��p�[�J�[�A�A�����J�̃v���X�g����w�̃��[�K������A���E�s�W�����Ɠ����悤�Ȍ����������߂Ă����B

�@���Z���N����Z���N��ɂ����āA���̐l�����̘_�������X�ɔ��\���ꂽ�B

�@���̍l�����v���[�g�E�e�N�g�j�N�X�Ƃ��ł���B |

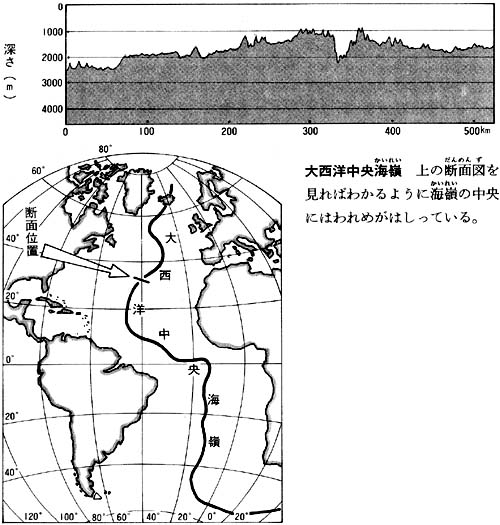

Fig179

���E�̃v���[�g���z�i���E�r�W�����Ȃǂ̂��j

|

|

�@�v���[�g�Ƃ����͔̂̂��Ƃ�����A�q�̍\�����������n���w�r�ƂĂ����炢�����낤���B

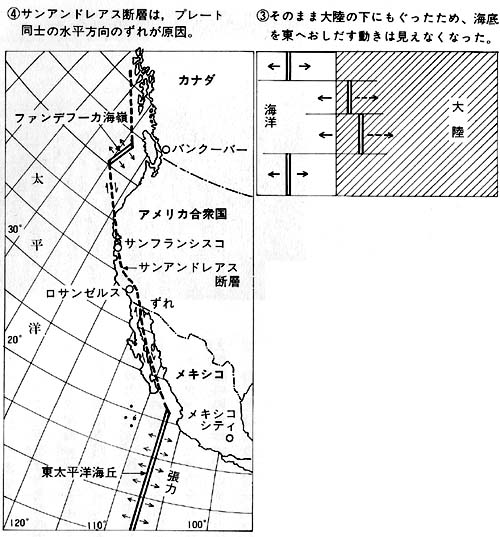

�@�v���[�g�E�e�N�g�j�N�X�̍l�����킩��₷�������ƁA�n���̑�ϓ��͂��ׂĊe�v���[�g���Փ˂������Ƃɂ���Ă��������Ɛ������Ă��邱�Ƃ��B�������A�v���[�g���ړ�������͂́A�}���g���Η��ł���B

�@�O�y�[�W�̐}�̓v���[�g�̕��z�����߂������̂����A��������Ă��킩��悤�ɁA����v���[�g�͊C�m�������A����v���[�g�͑嗤���̂��Ă���B

�@���̌����͎��Z�`��Z�Z�L�����炷�̊�̑w�ŁA�ړ����鑬�x�͈�N�������`�܃Z���`���Ƃ����B

�@����ł́A�������������킵���A�ނ�̐��������Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B

�@�u�����m�́A�قڑS�̂��ꖇ�̃v���[�g����Ȃ��Ă���A�㏸���Ă����}���g���Η��́A�������m�C�u�̂Ƃ���ŗ����ɂ킩��A���̈���������m�v���[�g�𐼂���іk���̕����ɂ͂���ł������B

�@���̑����m�v���[�g�����[���V�A�v���[�g�ɂԂ����āA���̂ւ���������������ʂł����̃x�A�����[�V�����A�瓇�A���{�̌ʏ���i�|�Ȃ�ɘA�Ȃ铇�X�j�ł���A�ɓ��A�}���A�i�A�p���E�̊e�����ł���B

�@����ɂ́A���[���V�A�v���[�g�̓�ɂÂ��I�[�X�g�����A�v���[�g�Ƃ��Ԃ����āA�g���K�A�P���}�f�b�N�A�j���[�W�[�����h�������������B

�@�����āA�Ȃ��������m�v���[�g�͂��������Â��A�₪�āA���[���V�A�A�I�[�X�g�����A���v���[�g�̉��ɂ������Ă䂭�B

�@���̂���������A�����̗⏔���̊O���ɂ����A�̊C�a�ł���B

�@�����肱�݂͂��܂ł��Â��Ă���A���̏؋��ɁA�����̒n�тł́A������ɉΎR���ӂ������A�n�k���������Ă���B

�@����A�������m�C�u�ł킩�ꂽ������̃}���g���Η��́A�i�X�J�v���[�g�𓌂���ѓ���̕����ւ͂���ł������B

�@�����ăi�X�J�v���[�g����A�����J�嗤�ɂԂ����ăA���f�X�R����y���[�A�`���C�a������A�k�A�����J�v���[�g�ɂԂ����āA�����A�����J�̔w���i������傤�j�R���⒆���A�����J�C�a���������̂��B�v |

Fig180 �����m�ɂ�����v���[�g�̓����ƊC�a

|

|

Fig183

|

|

�@�ނ�̐����͂Â��B

�@�u�Ƃ��낪�A�������m�C�u�́A�k�A�����J�嗤�܂ł���ƁA���n�ɋ߂Â��A���ɂ͗��n�ɐڑ����Ă��܂��Ă���B

�@���̂��߁A�����ւ͈ˑR�Ƃ��ăv���[�g�����������Â��Ă���̂ɁA�����ւ̓����́A�Ȃɂ������Ȃ��B

�@���̏؋��ɁA�����m��������ƂƂ�܂��Ă���C�a���A�k�A�����J�嗤�̐����C�ɂ����Ȃ��ł͂Ȃ����B

�@�C�m��g����ɂ��A�V�������肾���ꂽ�C��́A�C�u�̗����ɑΏ̓I�ɂЂ낪���Ă����Ƃ������A���̖k�A�����J�̗���A�ǂ���������̂��낤���B���ւ̓����́A���܂ł��k�A�����J�嗤�̉��łÂ��Ă���Ƃł������̂��B�@��X�́A�C�u���̂��������̂��ƍl����B

�@���X�������m�C�u�́A�k�A�����J�̐��ł��������͂����Ă���A�C��v���[�g�𓌂ւ��������Ă͑嗤�̉��ɂ����肱�܂��Ă����B

�@�������C�a�����������A�ΎR��n�k�̊��������������Ƃ��낤�B

�@���̏؋��ɁA�k�A�����J�嗤�ɂ́A���܂��A�ΎR�₪�̂����Ă���ł͂Ȃ����B

�@�Ƃ��낪�A�n����������킫�������Ă���}���g���Η��̐����́A���ł��ǂ��ł������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA����Ƃ��A�C�u���̂��悱�ɂЂ������Ă��܂����̂ł���B |

�@���̂��Ƃ́A�C�꒲���̌��ʂł��A�C�u�͈�{�ɂȂ����Ă���̂ł͂Ȃ��A���p�ɂ͂���f�w�ɂ���āA���E�ɂ��������ɂ���Ă��邱�Ƃ��m���߂��Ă���B

�@�����āA���̂܂܂̏�ԂŁA�₪�Ă͊C�u���̂��k�A�����J�嗤�̉��ɂ����肱��ł��܂����̂��B

�@�����A�������m�C�u�̈ꕔ�́A�܂��B�p���N�[�o�[�̉����ɏ����Ȓf�ЂƂȂ��Ďc���Ă���B

�@���ꂪ�t�@���f�t�[�J�C��ł���B

�@�C�����嗤�̉��ɂ������Ă��܂��ƁA�n���������炠�����Ă����}���g���́A�����嗤�n�v�����肾���Ă���M�̂��߂ɁA���܂ł����Ă���₳��Ȃ��̂ʼn��Ɍ�����Ȃ��B

�@�܂�}���g���Η��͂��܂��Ă��܂��킯���B

�@�����قǖk�A�����J���݂ɂ͒n�k���Ȃ��Ƃ��������A�S��������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�ނ��둽�����炢���B

�@�����A�n�k���Ђ��������Ă��錴�����A�ق��̑����m���Ƃ�܂��n��Ƃ������Ă���̂��B

�@������Ƃ܂�蓹�ɂȂ邪�A���̂킯��������悤�B

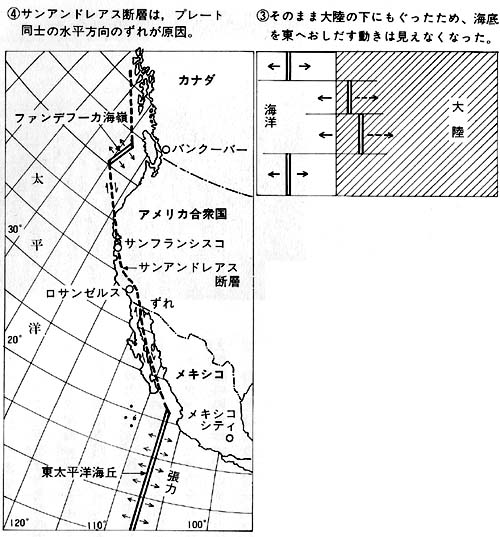

�@�C�u���瓌�ւނ����Η��͂Ƃ܂������̂́A���ւނ����Η��́A������Ƃ��āA�������Ƃ߂Ă��Ȃ��B

�@�C�u�̐����ɂ́A�C�������߂��ɂ����āA�������Ă����}���g������₳��邽�߂ɁA���܂ł��Η����������Ă��邩��ł���B

�@���̂��߁A�����肱�C�u�̐����A�܂�J���t�H���j�A�n���ł́A�}���g���Η����A��ɂ̂��Ă���n�k��k���̕����ւЂ��ς��Ă������Ƃ���B

�@����������m�C�u�̐����̂���ł���t�@���f�t�[�J�C��́A������Ƃ��ē�������w�v���[�g�����Ă���̂ŁA�n�k�ɕʕ����̗͂��͂��炢�āA���n�����炵�Ă��܂��̂ł���B

�@���̂���߂��A�L�����T���A���h���A�X�f�w�ł���B

�@�J���t�H���j�A�n�������Ăɐ�O�S�L������ʂ��Ă���A���̑�f�w�̗����́A���܂���N�ɘZ�Z���`�̊����ł���Â��Ă���B

�@���̂��߂ɁA��������イ��n�k���������Ă���̂����A���̒n�k�́A�����܂Ńv���[�g�ƃv���[�g�������ɂ����ꂠ���Ă�������̂ŁA�v���[�g���n�������ւЂ����肱�܂�鐂���̓����ɂ���Ă�����C�a�t�߂̒n�k�Ƃ́A�͂�����Ƃ������̂��B

�@�J���t�H���j�A�n�k�̏ꍇ�A�k���i�n�k�̌��������肾�����n�_�j�������̂ɑ��ĊC�a�t�߂̒n�k�́A�k������r�I�[���̂��A���̂���������Ă���B�v |

Fig184 �T���A���h���A�X�f�w�ɂ���Ă��ꂽ�ʎ���

|

�@�v���[�g�E�e�N�g�j�N�X�ς���ɁA�q�}�����R���́A�k�シ��I�[�X�g�����A�v���[�g�i�C���h�嗤�j�����[���V�A�v���[�g�i�A�W�A�嗤�j�ɏՓ˂��Ăł����Ɛ������Ă���B

�@���̂悤�ɁA�v���[�g�E�e�N�g�j�N�X�ρA����߂Ă������肵�Ă��邵�A�����������₩���B

�@���̊w�҂����́A�啔�������̍l���������Ă���B

�@�ł́A���ɁA�������̓��{�ɂ��Č��Ă������Ƃɂ��悤�B

5 ���{�̒n�k�ƉΎR top

�@���{�̓A�W�A�嗤�̂ӂ��ɂ����āA�ʏ�Ƃ���|�Ȃ�̓��X����Ȃ肽���Ă���B

�@�ΎR���������A�n�k�������B�����Ă��̑����m���ɂ́A�ʏ�ɂ����Đ[���C�a����Ȃ��Ă���B

�@�����͂��ׂāA�����m�v���[�g�����[���V�A�v���[�g�ƂԂ���A�����肱��ł��邽�߂ɂł���n�`�ł���A���ۂł��邱�Ƃ́A�܂��ɂ͂Ȃ����Ƃ���ł���B

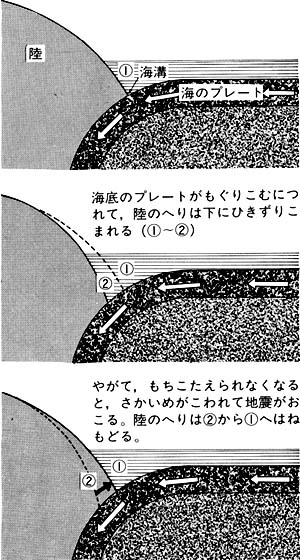

�@�ł́A���̎d�g�݂����킵�����Ă������Ƃɂ��悤�B

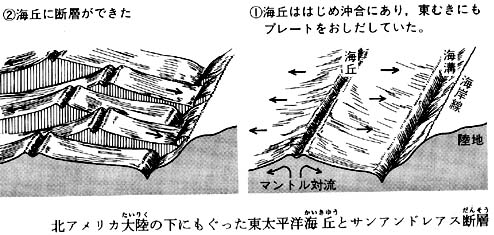

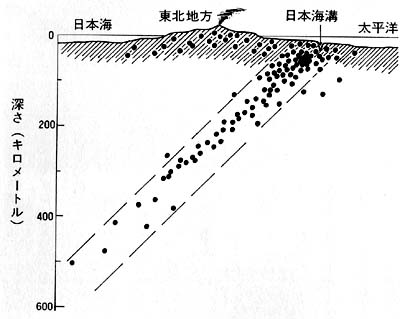

�@�܂���̐}�����ł������������B����́A���k�n���̒n���𓌐��ɂ����āA�k���n�̐[�������߂������̂��B

�@�����m���łϐk�����A���{�C���ւ����ɂ��������āA�قڎl�\�x�̊p�x�Ő[���Ȃ��Ă���̂��킩�邾�낤�B

�@����͈�́A�ǂ������킯�Ȃ̂��낤���B

�@����ɂ͂܂��A�v���[�g�̓������猩�Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�n����������㏸���Ă����}���g���Η��͓������m�C�u�ŗ����ɂ킩��A���̗���̈�������m�v���[�g����N�ɘZ�Z���`�̊����Ŗk���ւƂ͂���ł����B

�@�����Ē������H�̂͂ĂɁA���{�ߊC�ɂ��ǂ���������m�v���[�g�͓��ւ����ރ��[���V�A�v���[�g�ƏՓ˂���B

�@���̎��ɂ͂����A�n���̃}���g���͂�������₦�����Ă��܂��A���ނ��̑Η��ɂ�����Ă���͂����B |

Fig185 ���k�n���ɂ�����n�k�̐k���̐[��

|

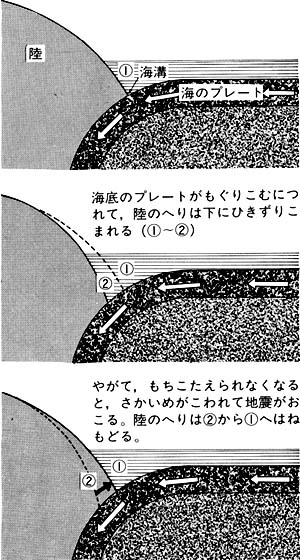

�@�������Ēn���̃}���g���Η��ɂЂ��ς�ꂽ�����m�v���[�g�́A���{�C�a�̂�����ŁA���������A���������A�n�������ւЂ����肱�܂�Ă����B

�@���̎��A���[���V�A�v���[�g�̂ӂ��ɂ�����{�̒n�k���A�ꏏ�ɂЂ����肱�܂�āA���̂ق��ւ��������䂪��ł������낤�B

�@���̂䂪�݂��A����Ƃ���܂ő傫���Ȃ�ƁA�n�k�́A���ɂ�������Ȃ��Ȃ��āA�҂�Ƃ͂ˏオ��悤�Ɍ��ɂ��ǂ�B

�@���ꂪ�A���{�ߊC�ł�����n�k�̌����ł���B

�@�����܂ł���݂Ȃ�����A�k�����l�\�x�̊p�x�Ő��ւ����قǐ[���Ȃ��Ă��闝�R���킩�������ƂƎv���B

�@�l�\�x�Ƃ����̂́A�����m�v���[�g�����{�̒n�k�̉��ւ����肱��ł���p�x�Ȃ̂��@����͗��������łȂ��A���{�̒n�k�̉^���ׂ����ʂ�����A�m���߂邱�Ƃ��ł���B

�@���Ƃ��A�[�������͌��݁A��N�ԂɎ��~��������ł���B

�@������A�S�N�����Ǝ��\�Z���`�����ނ킯���B

�@����ƁA�Ƃ��Ƃ��䖝�ł��Ȃ��Ȃ��āA�҂�Ƃ͂˂����邩������Ȃ��B

�@����Ɉ���O�N�ɂ��������֓���k�Ђ̂Ƃ��́A�O�Y�����̐�̂ق�����E�[�g�������肠�������B

�@�郖���ւ������܂ł��A���̂��Ƃ����邱�Ƃ��ł���B

�@�ŋ߁A�x�͙t�ŁA��n�k�������邩������Ȃ��Ƃ��킪��Ă��邪�A����������͓������Ƃ��B

�@�x�͉��́A�n�k�̂䂪�݂��傫���Ȃ��Ă��āA���낻��A���ԂȂ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����킯���B

�@���l�Z�N�̓�C�n�k���A���Z���N�̏\�����n�k�������d�g�݂ł������B

�@���{�̏ꍇ�͘Z�\�N����S�N�߂��Ƃɑ�n�k���������Ƃ����Ă��邪�A����ɂ͂킯������B

�@����܂ł̋L�^�ł͑�n�k������ƁA���\�`�S��\�Z���`�̗��n�̂��肠���肪�ϑ����ꂽ�B

�@����͗̒n�k���䖝�ł���A���肬��̐����ƌ��Ă������낤�B

�@�������n����N�ԂɎ��~�����ނƂ���A�S�N��ɂ͎��\�Z���`�ƂȂ��āA�͂ˏオ��댯�������邩�炾�B

�@�n�k�ƒn�k�Ƃ̊Ԃɂ́A���邫�܂������Ԃ������āA�����I�ɂ�����ƁA�悭������̂��A���̂��߂ł���B |

Fig187 �C�a�ӂ���ł�����n�k�̂�����

|

�@����ł��ΎR�̘b�ɂ��낤�B

�@���{�͉ΎR���Ƃ����ĉΎR���������A���������B

�@������A�v���[�m�̂����肱�݂̂������낤���B���E�I�Ɍ��Ă��A�ΎR�͂��̋�\�p�[�Z���g�������m�̎��͂ɏW�܂��Ă���A��͂�A�Ȃ�炩�̊W������悤�Ɏv����B

�@��́A�ΎR�Ƃ����̂́A�n���̊���ǂ�ǂ�ɂƂ��ă}�O�}������A���ꂪ�n���ΎR�D�ƂȂ��Ēn�\�ɂӂ������Ăł������̂ł���B���āA���̃}�O�}�́A��̂ǂ��ł�����̂��낤���B

�@���̎肪����ɂȂ����̂��A�n��̉��x�ł���B�n�\�ɂӂ������Ă�������̗n��̉��x�͔��S�`��x���炢���B

�@����͂ǂ̍��������肾����̂ρA�ǂ��l���Ă��n�k�����l�����Ȃ��B

�@�Ȃ����Ƃ����ƁA�}���g���ł́A��Z��y�[�W�Ō����悤�ɁA���ː������̗ʂ͂����킸���Ȃ��̂ŁA�ƂĂ�����ȍ����͂��肾���Ȃ����낤�B

�@����ɁA�}���g���Η����ő̂̂܂܂őΗ����������Ă���Ƃ����ł͂Ȃ����B

�@�n�k���̕��ː�����������Ƃ����ă}�O�}�������Ă���̂ɂ������Ȃ��B

�@���ꂪ�A�ЂƐ̑O�̐��ł���B

�@�Ƃ��낪�A������w�n�k�������̋��X�A���������m���n�k�g�������ē��{�̒n���ׂĂ����Ƃ���A�ӂ����Ȃ��Ƃ������B

���z���iFig153�Q�Ɓj�̂������A�܂�}���g���̍ŏ㕔�̂Ƃ���ŁA�n�k�g�̑��x���������Ȃ�̂ł���B

�@�O�ɂ͂Ȃ����悤�ɁA�n�k�g�́A�ő̂�`���Ƃ��͑����A�t�̂ɋ߂��قǂ������Ȃ�B

�@�}���g���͕����I�ɂ���A�ǂ�ǂ�ɂƂ��Ă����̂��B

�@�����Ȃ�Ƙb�͂������Ă���B�}�O�}�́A�}���g���㕔�ł����Ă����̂��B

�@�����A�}���g�����̂��̂��Ƃ��ă}�O�}������A���ꂪ�n��ƂȂ��Ăӂ������̂��Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��B

�@�n��ɂӂ��܂��z�����f�ׂĂ݂�ƁA�V�}�w��V�A���w�Ɍ�������̂��������炾�B

�@�����Ō��݂ł́A���̂悤�ɍl�����Ă���B

�@�}���g���㕔�́A���Ȃ�̍����łǂ�ǂ�ɂƂ��Ă���B���ꂪ�}�O�}�̂��Ƃ��B

�@����A�����m�v���[�g�͒n���ɂ����肱�ނƂ��A���{�̒n�k���Ђ����菝����B

�@���R�n�k�ɂ́A���߂₷���܂��ł��邾�낤�B�����܂��ł���ƁA���̕����������͂��Ⴍ�Ȃ�B |

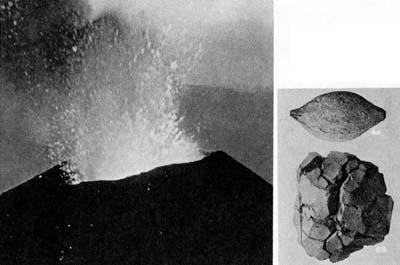

F189

�ΎR�̕��i���j�ƃ}�O�}���₦�Ăł����ΎR�e

|

�@����ƁA���X���ː������̂����M�Œg�߂��Ă��Ȃ���A�������͂̂��߂ɂƂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł�������A�ǂ�ǂ�ɂƂ��Ă��܂��B

�@�����ցA���߂�`����ă}���g���㕔����}�O�}�̂��Ƃ��������Ă���B���ꂪ�}�O�}�̂��܂肾�B

�@���̃}�O�}���A���߂�`���ď�ɂ�����A�n�\�̎ア�Ƃ��������Ԃ��Ăӂ������̂��A�ΎR�̕��Ƃ����킯���B

�@�������A���E���イ�̉ΎR�������悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă��邩�́A�܂��A�悭�킩���Ă��Ȃ��B

�@�܂��A�}�O�}�̂ł���[�����A���Ȃ炸�}���g���㕔�ɂ������Ă���킯�ł͂Ȃ��悤���B

�@���̓_�ɂ��āA������w�̋v�싳���́A�n��ɂӂ��܂��z�����f�����킵�����ׂāA���{�̊e�ΎR�̃}�O�}���A�ǂ̂��炢�̐[���ł���ꂽ���̂������������B���ꂪ��̐}�ł���B

�@�}�����ċC�Â������Ƃ͂Ȃ����낤���B�������B�ꔪ�܃y�[�W�̐k���̐[���̐}�Ƃ�������ł͂Ȃ����B���{�̉ΎR�́A��͂�A�n�k�Ɠ����悤�ɁA�����m�v���[�g�̂����肱�݂��A�Ȃ�炩�̉e�����y�ڂ��Ă���̂ɊԈႢ�Ȃ��B

�@�����A�����ň������肪����B

�@���{�̒n���ŁA�ǂ����ă}���g�����ǂ�ǂ�ɂƂ���قǍ����ɂȂ��Ă���̂��낤���B

�@���{�̓��[���V�A�v���[�g���͂���ł����}���g���Η����n�������ւ������Ă����n�_�ɂ�����͂��ł���B

�@���Ƃ���A���R�}���g���͂����₦�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

Fig190

|

�@���������̌����ɂ��ẮA�v���[�g�̖��C�M���낤�Ƃ��A���낢�낢���Ă��邪�A���܂��ɓ�ɂ܂ꂽ�܂��ł���B

�@�Ƃ���ŁA�n�k��ΎR�������A�n�k�̎d�g�݂�����߂ĕs����ȓ��{�₪�đ����m�ɒ��v���Ă��܂����낤�ƍl����l������B

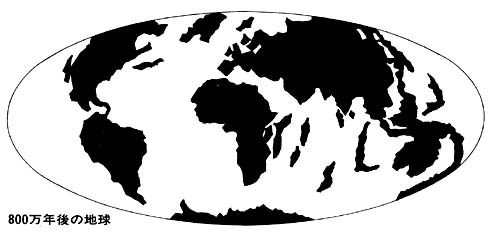

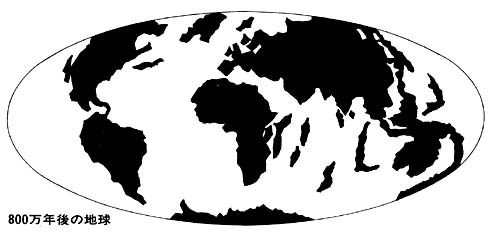

�@��̐}�́A�A�����q��F�����i�m�`�r�`�j�ō쐬�������S���N��̒n�}�ł���B���{���ǂȂ��Ă��邩�A�悭���Ă������������B

6 ��͎c���Ă��� top

�@���܂����Z�\�N�O�A�E�F�Q�i�[���ƂȂ����嗤�ړ����́A�w��̐��E�ɓ������������e�̂悤�Ȃ��̂������B

�@����w�҂ς��ǂ낫�A����w�҂͂܂������甽�����B

�@�������A�^�������Ƃ߂悤�Ƃ���l�Ԃ̐S�͂����Ȃ������B

�@�E�F�Q�i�[�̑傫�Ȗ₢�����ɑ��āA��������Ȃ��قǂ̊w�҂������A���邢�͋^���A���邢�͉����ւ��ꂽ�肵�Ȃ���A������������Ƃ��������Ă��B

�@����ǂ��A�n���Ƃ�������Ȑ������̂́A�Ȃ��Ȃ����̂�����킳�Ȃ����B

�@�ǂ�Ȃ������Ȏ肨���ł��A������Ƃ������������ł��A��邵����͂Ȃ������B

�@�݂Ȃ���͂��̖{�����ŁA�^�������Ƃ߂邱�Ƃ��A�ǂ�Ȃɂނ����������̂���m�����Ǝv���B

�@�������w�҂����͂������Ȃ������B

�@�Ƃ���Ă����Â��l�������āA�V�����A�C�f�A���l���������B

�@�V�����ϑ��@�B������A������@���H�v�����B

�@����̐��̊w�₾���ł͂܂ɂ���Ȃ������B

�@�n���Ƃ����͂���m��Ȃ����̂ɑ��ẮA�������ŗ����ނ���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�������ē�́A����Ƃ���Ă������B

�@�Ƃ�킯�A����E����̉Ȋw�̐i���͂��炵�������B

�@�E�B���\�����m���������悤�ɁA����͂܂��ɉȊw�̊v���ł������B

�@�������̒n�����A�l�Ԃ̓w�͂̑O�ɁA�ꖇ����̃x�[�����ʂ����ĂĂ������B

�@�����āA����A�{���̎p�������Ă����Ƃ��A�w�҂����́A���炽�߂ăE�F�Q�i�[�̂���ǂ����������Ȃ������̂������B

�@����ǂ��A��̑S�����Ƃ��ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B |

Fig191

|

�@���Ƃ��A�E�F�Q�i�[���A���̊w�҂���肱�߂邽�߂ɂ����������A�Ȃ��n���ɕX�͊������Ƃ��ꂽ���Ƃ������ɂ��Ă��A���܂��ɂƂ���Ă��Ȃ��̂ł���B

�@�������łȂ��A�n���̓����̖��ɂ��Ă��A�n���C�̖��ɂ��Ă��A�{�i�I�Ȍ������͂��܂�������Ƃ����Ă������B

�@�ΎR��n�k�ɂ��Ă������ł���B

�@�R���̂ł�����A�n���̂��Ƃɂ��Ă��A���낢��A�����ꂽ�l����������Ă��邪�A���ׂĂ����������킯�ł͂Ȃ��B

�@�܂��܂��A���������梂��������Ă���̂��B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |