|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

第三章 ウェゲナーの生涯

1 幸せな少年時代 top

アルフレッド・ウェゲナーは一八八〇年、ベルリンに生まれた。

父のリチャード・ウェゲナーは牧師で孤児院の院長をつとめるかたわら古い言語の研究をつづける学者でもあった。

母のアンナは愛情ゆたかな美人で夫や子どもたちのめんどうを見るのが、このうえもない生きがいと思うような人であった。

ウェゲナーは、このようなめぐまれた家庭の三男として生まれたのである。

ウェゲナーの父親は子どもたちの健康のことを考えて、ベルリン郊外にヒュッテ(山小屋)をつくってくれた。

そこは美しい自然にめぐまれていたので、子どもたちは、

「ああ、早くやすみがこないかなあ。」と、ヒュッテゆきを待ちこがれるようになった。

ウェゲナー一家は休暇のたびに乗合馬車にのってヒュッテへでかけた。

そして、森の中を探検したり、近くの湖でボートをこいだりした。

父親は泳ぎ方をおしえてくれたばかりでなく、ボートから糸をたらして、湖の深さをはかってみせた。

母親は子どもたちが、どんなに洋服をよごしても叱らなかった。

夜になると屋根裏にワラをつみかされて、それぞれに寝床をつくった。

けれども寝てしまうのがもったいなくて、夜おそくまで歌をうだった。

おかげで、子どもたちはめきめき丈夫になり、ウェゲナーは小学校高学年になると、鉄棒や平行棒ができるようになった。

ただ、悲しいことは、一番上の兄が盲腸炎で死んでしまったことだ。

その兄はベルリンの高等中学校にかよっていて、父親が研究している言語学に興味をもちはじめていた。

両親のなげきはいたましいほどだったが、もはや取返しのつかない運命だった。

ウェゲナーのすぐ上の兄はタルトといって、ウェゲナーより二つ年上だった。

二人はベルリンの小学校を卒業すると、あいついでドレスデンの近くにあるケールニッシェ高等中学校にはいった。

父親のリチャードは、タルトかウェゲナーを言語学者にしたかったらしいが、二人とも机にむかってじっとしていることは苦手であった。

とくにウェゲナーは暇があると郊外へとびだし、昆虫や魚のくらしぶりを観察した。ウェゲナーは観察がするどく、どんなにうまくかくれている虫でも、たちどころに見つけてしまった。

かと思うと、アナグマを観察するために何時間も茂みの中に身をひそめていることもあった。

かえりにはトカゲやヒキガエルを何びきもっかまえてきて、自分の部屋でひそかに飼った。

それが見つかると、親たちがうんというまで、根気よくたのみこむのである。

そのしんぼう強さには親たちも負けてしまって飼育することをゆるすのだった。

そのうち、ウェゲナーとタルトは、物理や化学に興味をしめすようになった。

父親はさっそく二人へ発電機と化学の本を買ってくれた。

母親はウェゲナーたちのために、せんたく場のとなりの物置き部屋をあけてくれた。

物置き部屋はたちまち二人の実験室にかわり、毎日のように煙がふきだしたり、爆発の音がひびいたりした。

父親は二人の実験をとめたりはしなかったが、学校の勉強だけはきびしくとりしまった。

二人は学校からかえると一時間はかならず机にむかっていなければならなかった。

二人は、それぞれ高等中学校を首席で卒業すると、タルトは大学で気象学を学び、ウェゲナーはハイデルベルク大学で天文学の研究にうちこんだ。

ウェゲナーは一年間、昼はスポーツに熱中し、夜になると学校そなえつけの望遠鏡にかじりついて星の観察をつづけた。

二年めの最終学級では、天文学の研究にかかすことのできない高等数学を学んだ。

けれども、ウェゲナーは、しだいに天文学が自分の性にあわないことに気づいた。

天文学の勉強は研究室にとじこもっていることが多く、ウェゲナーはもっと外へ出て体を動かしたかったのである。

「ああ、気がくさくさするなあ。大自然の中へとびだしたいよ。」

ウェゲナーは、そのころから、極地探検にあこがれはじめた。

同じ志の友人たちと、北極や南極を探検するための計画をかたり、探検に必要な知識や準備について、毎日のように議論をたたかわした。

話し合えば話し合うほど、ウェゲナーは極地を探究してみたいという思いがつのった。

ウェゲナーにできることといえば、さしあたって気象学の研究である。

人間をよせつけない極地へいって気象を調べようというのである。

それは命がけの仕事であろう。しかし、ウェゲナーは、それこそ男の仕事であると思った。

たまたま、ウェゲナーは、兄のタルトとインスブルックへ研修旅行にでかけることになった。

一九〇一年の夏のことで、そのときウェゲナーは二十歳だった。

インスブルックはアルプスの山の中にある町である。

そこで夏の期間中、二人は教授たちと一緒に、アルプスの地質や植物を調べた。

研修がおわったあとも二人は、インスブルックにのこって、アルプスの山々を歩きまわった。

二人は小遣いを節約して、登山靴やピッケル、かんじきやザイルなどを買いもとめ、南部アルプスのオルトラー山(三八九九メートル)まで足をのばした。

この山歩きが、どんなに二人の体をきたえ、天候や岩石の勉強になったことだろう。

二人は大いに満足してベルリンヘかえり、そのままベルリン大学に学ぶことになった。

ドイツではアメリカと同じように、どこの大学で講義をうけてもいいのである。

2 世界記録をたてる top

ウェゲナーは、在学中に国民天文台の助手となり、一九〇四年十一月、学位論文をまとめた。

その論文は「すぐれた洞察力と努力の結晶」と評価され、「大変良い」という優秀な成績だった。

こうしてウェゲナーは博士になったのである。

一方、タルトは大学での研究をおえると、オーストリア国境に近いリンデンベルクの航空測候所の助手になった。

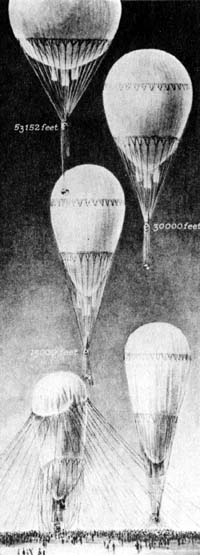

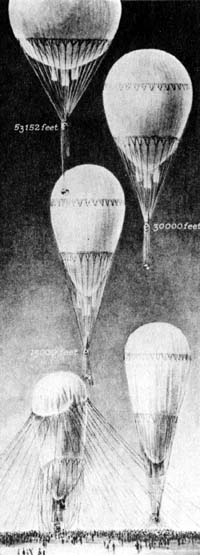

タルトの仕事は、気球をつかって雲の研究をしたり、成層圏の気象を調べることだった。

まもなく、ウェゲナーも天文台からこの測候所へうつってきたが、ウェゲナーをもっともよろこばせたのは、気球にのって旅行ができることだった。

ウェゲナーの最初の気球旅行は、ヘルソン教授と一緒であった。

そのときは一万メートルまでのぼって、空気中の電気の測定や、天文学上の観察をおこなった。

二回めは、日食を観測するために、ゲルディン博士と気球にのった。

ところが、観測にむちゅうになっている間に気球がどんどんふき流され、あっというまに落下してしまった。

さいわい命に別状はなかったが、おちたところは、当時ロシア領だったポーランドの村はずれであった。

二人はロシアの要塞までつれていかれ、ウオッカ(ロシア産の強い酒)をしこたま飲まされてドイツへかえった。

しかし、なんといってもウェゲナー兄弟が世間をあっといわせたのは、ドイツで行われた気球競技に参加したときのことである。

この競技は、気球の滞空時間をきそうものだったので、二人は北西へむかってどんどん飛びつづけた。

やがて、北海が近づいてきたので、着陸地点をさがしていると、強い北風が出てきて、中部ドイッヘふき流されてしまった。 こうして、ウェゲナー兄弟は、まる二日間、空中をさまよったのである。

二人は、そんなに長く飛びつづけるとは考えてもいなかったので、二日めには食糧がなくなり、夜は零下十六度という寒さにさらされなければならなかった。 |

Fig87 ウェゲナーの母国ドイツの地図

|

Fig88 20世紀ぱじめごろの気球

|

三日めには、ふらふらになるほど体が弱った。記録どころではなかった。

二人はただ、ぶじに着陸するために、最後までがんばりとおした。

ようやく、スペットザルトに着陸すると、たくさんの人々が、

「ハイルー ウェゲナー。ハイルー ウェゲナー。」とさけびながら、かけよってきた。

滞空時間は、なんと五十二時間だった。

それはフランスの有名な飛行船家ボー伯爵がもっている滞空記録を十七時間も上まわるものだった。

ウェゲナー兄弟は思いがけなくも、世界記録をうちたててしまったのである。

一九〇六年四月のことで、タルトが二十八歳、ウェゲナー二十六歳のときだった。

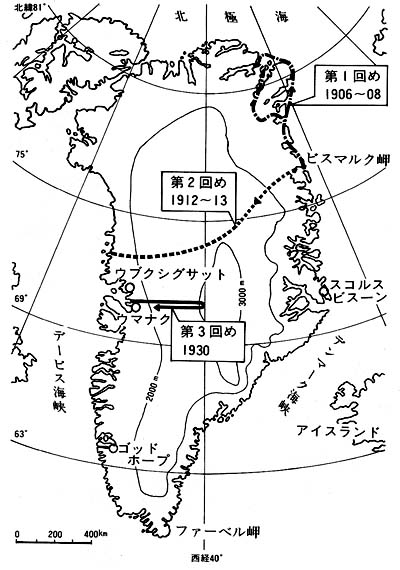

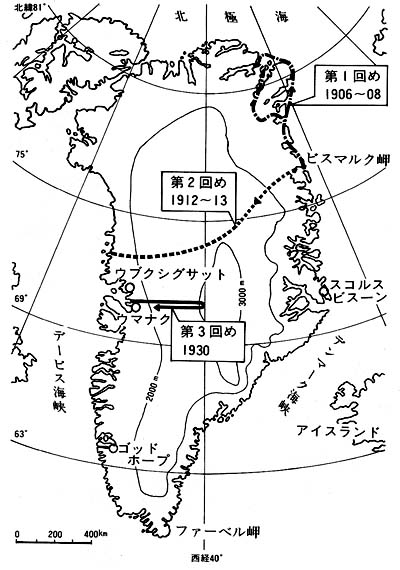

こうして、いろいろな技術を身につけたウェゲナーは、デンマークの探検隊がグリーンランド探検に向かうという話を耳にすると、さっそくコペンハーゲンにでかけていった。

デンマーク側では、ウェゲナーの経験や知識をみとめ、気象学者として探検に参加することをゆるした。

探検のおもな目的は、グリーンランドの地図をつくることであった。

そのほか、気象、天文、植物、動物、地質、氷河などの調査や観測も行うことになっていた。

隊員は地図製作担当のJツホ中尉をはじめ、七人の科学者、二人の画家の十人で、グリーンランドの北東海岸までは船でいき、上陸してからは犬にそりをひかせて、各地を観測する計画だった。 |

Fig89 ウェゲナー26歳のころ

|

ウェゲナーはよろこびいさんでベルリンへかえった。

ところがウェゲナーからその話をきいた父親は、びっくりして息子の探検を思いとどまらせようとつとめた。

父親は年をとっていたので、そろそろウェゲナーに家庭をもたせようと考えていたのである。

けれども、息子の決意がかたいことがわかると、父親は息子をはげまし、探検の費用まで用意してくれた。

ウェゲナーは、グリーンランドで気球をつかって観測を行おうと思い、前から知っていた測候所のケッペン教授に手紙を書いた。

ケッペン教授は、よろこんでウェゲナーに気球をかすことを約束し、先輩としていろいろな注意をあたえた。

六十歳の気象学者は、若くて有望なウェゲナーに大きな期待をよせていたのである。

こうしてウェゲナーは、一九〇六年六月、グリーンランドにむかって出発した。

それからまる二年間、ウェゲナーは極地の気象だけではなく、地質、氷河などの調査も行い、学者として大きく成長した。

この時の探検のもようをウェゲナーは、くわしく日記にしろしている。

たとえば、一九〇六年十二月二十五日の日記をよむと、

「この極地には男の仕事がある。この仕事は、なんと私の人生をゆたかにしてくれることか。

腰ぬけどもは、ぬくぬくとした故郷で、たくさんの本をよみ、気のきいた理論をふりまわしていることだろう。 しかし、この極地では、そんなゆとりは全くない。

大自然は、はかり知れない謎につつまれていて、いつどんなことがおこるかわからないのだ。

私は感覚をとぎすまして、生身の自分を自然の謎にぶっつけ、ためしていくだけだ。」

という一節を見つけることができる。

ウェゲナーのはりつめた心がわかるだけでなく、ウェゲナーが、どんなにグリーンランドの大自然にほれこんだか、その気持ちが言葉の裏からふきだしてくるような文章である。 |

Fig91 空から見たグリーンランド沿岸部

|

3

大陸移動説を発表 top

グリーンランド探検をぶじにおえて、ウェゲナーがドイツにかえったのは一九〇八年七月だった。

二年間にわたる大探検は、たちまち人々に注目されて、ウェゲナーはやすむまもなく、気象学会での報告や、あちこちの講演へかけまわらなければならなかった。

でも、若い体力と、人をひきつける話術にめぐまれていたウェゲナーは、どこへいっても評判がよかった。

とくにウェゲナーが世界にさきがけて極地で気球観測を行ったことをケッペン博士は高く評価した。

ケッペン博士はそのころ、ドイツ気象学会で重要な地位をしめていた。

それ以来ケッペン博士はウェゲナーを、あるときははげまし、あるときは応援した。

報告や講演がいちだんらくすると、ウェゲナーは探検の成果をまとめるために中部ドイツのマールブルクヘいった。マールブルク大学で天文学と気象学をおしえることになったのである。

そのときウェゲナーは二十八歳だった。

ウェゲナーは大学の講師をしながら、数々の論文をまとめた。

一九〇九年の秋には、気象学の論文を書くうえで疑問に思うところを調べるために、わざわざ南アメリカへわたって気球観測を行っている。

ウェゲナーは一九〇八年から一九二一年までマールブルクでくらした。

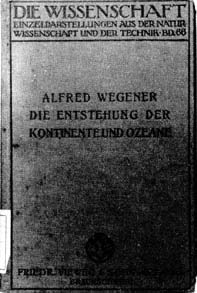

その間に「大陸移動」の考えを思いつき、その考えをうらづけるための研究をすすめた。

そして一九回一年一月、フランクフルトでひらかれた地質学協会の総会で「大陸移動説」を発表したのである。

結果はさんざんだった。

当時は、まだ、大陸は動くはずがない、と考えている学者が多かったので、ウェゲナーにこぞって反対の言葉をあびせかげた。

それは、理論のうえでの反対ばかりでなく、攻撃や非難の声もまじっていた。中には、

「専門外の学問にチョッカイを出すのはおやめになって、あなたのご専門のほうを研究なさったらいかがですか。

そういえば、このごろ、ご専門のほうは、すっかりお留守になっているようですね。」

と、皮肉たっぷりにウェゲナーをなじる学者もいた。ケッペン教授も心配して、

「あまりわき道へそれないで、気象学の謎をとくだけで充分じゃないか。」と注意をあたえた。

これに対してウェゲナーは答えた。

「学問を研究する態度は一つだと思います。

たとえ専門外の学問でも、いままでの考えがおかしいと気がついたら、とことんまできわめていくべきでぱないでしょうか。

それが真理をきわめようとする学者の道だと思います。」

ウェゲナーは、もはや、それまでの気象学というせまい学問からぬけだして、地球全体にわたる新しい総合科学の世界へふみだしていたのである。

だからといって、気象学の研究がお留守になっていたわけではない。

一九二一年に出版された『大気圏の熱力学』という本は評判がよく、各方面からあたたかくむかえられた。

ただ、オーストリアの気象学者エクスナー教授は、この本を頭からみとめなかった。

そのためウェゲナーは、もうすこしでマールブルク大学の教授になれるところだったのが、取消しになってしまった。

エクスナー教授の言葉は学者のあいだで大きな力をもっていたからである。

そのころ、ウェゲナーはコッホ中尉らと、二回めのグリーンランド探検の計画をすすめていた。

そして、一九一二年七月、再びグリーンランドヘむかって出発した。

今度の探検も地図をつくることが目的だったが、そのために東海岸で冬をすごし、西海岸まで千二百キロの横断が計画された。

けれども悪天候のために思うようにすすむことができず、それに隊員が次々に負傷したりして、ウェゲナーら四人がようやくのことで西海岸までの横断をなしとげただげだった。

ウェゲナーがいったとおり、グリーンランドの大自然は、いつ、どんなことがおこるか、はかり知れないものがあったのである。

ウェゲナーは一年ぶりでドイツに帰国すると、まもなくケッペン教授の娘エルゼと結婚した。

一九一三年七月のことでウェゲナー二十三歳、エルゼは二十一歳だった。

ウェゲナーは、前にひきつづいてマールブルク大学の講師となったが、講義のない日は家にとじこもって気象学の研究をつづけた。

けれども、講師の収人だけではお金がたりなかったので、エルゼが翻訳の仕事をしてかせいだり、ウェゲナーもお金のための本を書いたりした。

とはいっても、二人にとっては、もっとも平和で幸せなひとときだった。

しかし、その平和も長くはつづかなかった。

ウェゲナーが結婚して一年めの一九一四年八月、第一次世界大戦がはじまったのである。

ウェゲナーはただちに召集され、将校として軍の輸送にあたった。

そして、ベルギーへ向かう途中、腕をうたれた。

でも、軽い負傷だったので二週間ほどでなおり、再び戦場におもむいたが、今度は首をうたれてしまったのである。

二回めの負傷は前よりひどく、傷がなおってからも戦場へ出ることはできなかった。

戦争がはじまったとぎウェゲナーは、

「いっさいを忘れて祖国のためにたたかおう。」と、覚悟をきめた。

ところが、いざ戦場へ出てみると、ともにグリーンランドを探検したデンマークの人たちとうちあいをしなければならなかった。

これは、ウェゲナーにはたえがたいことであった。 |

Fig95 36歳のウェゲナー。

軍服姿で妻のエルゼと長女のヒルデと。

|

それに、忘れよう忘れようとしても、時々研究のことが頭に浮かんでくる。

だから、たまたまの負傷は、ウェゲナーにとって幸せだったといえるだろう。

なぜって、ウェゲナーは、きのうの友とうちあいをしなくともよくなったし、研究の時間を取り戻すことができたからである。

こうしてウェゲナーは、一九一五年に『大陸と海洋の起源』という本を出版した。

これは大陸移動説について、ウェゲナーがはじめてまとめた大論文である。

4 グラーツでの研究 top

一九一八年八月、五年間つづいた戦争が終わった。

世界を相手にしてたたかったドイツが、ついにやぶれてしまったのである。

物価がどんどんあがり、生活はいよいよ苦しくなった。

ウェゲナー親子はハンブルクのケッペン教授の家へ身をよせた。

つまり、ウェゲナーは妻の両親と一緒にくらすことになったのである。

妻のエルゼは二人の娘の母親になっていた。

エルゼは、たりない食糧をおぎなうために、近くの空地へ野菜をうえたり、果樹園の一部をかりて、果物をそだてたりした。

年とった母親と、ニワトリを飼ったこともある。

生活は不自由だったが、研究の時間はたっぷりあった。

ウェゲナーはハンブルクの灯台につとめながら、長いあいだ手をつけられなかった大陸移動説の研究をつづけた。

戦争がおわるとどうじに、学者たちの研究がさかんになって、新しい論文が次々に発表された。

はじめはウェゲナーの大陸移動説に反対だったケッペン教授も、資料集めに協力しだし、やがて共同研究を行うようになった。

ウェゲナーは外出するとき、つねに小さな地球儀をポケットに入れて歩いた。

また、仕事部屋には大きな地球儀が、いつでもすぐに手のとどくところにおかれてあった。

新しい資料や新しい考えがあらわれると、色別の小さな色紙に整理して地球儀にはりつけていくのである。

あるとき、仕事部屋をそうじにきたエルゼがいっか。

「あら、この地球儀、万国旗をはったみたいじゃないの。」

すると、ウェゲナーはきげんよく答えた。

「うん。ぼくは、この万国旗のように、あらゆる国々から知識の旗を集めなくちゃならないんだ。」

こうしてウェゲナーは、一九二〇年に『大陸と海洋の起源』をすっかり書きなおして第二版を出版した。

それからまもなく、ベルリン大学の地理学会にまねかれて大陸移動説についての講演をおこなっている。

大陸移動説については、あいかわらず反対の学者が多かったけれども、ぼつぼつ賛成する学者もあらわれた。

それにいきおいをえてウェゲナーは、さらに『大陸と海洋の起源』を書きあらため、一九二二年に第三版を出版した。

さらに一九二四年にはケッペン教授と共著で『地質的過去の気候』を出版している。

これは石炭紀の気候帯を研究した本である。

もちろん、ウェゲナーは気象学の研究をやめたわけではなかった。

職場は灯台であったので、航海に関係した雲や竜巻の研究など、数々の論文を発表している。

大陸移動説に賛成するのは外国の学者が多かった。

そのため、ハンブルクのウェゲナーの家には、スウェーデン、オランダ、デンマークの学者たちが、時々たずねてきた。

彼らは何日もウェゲナーの家へとまって夜おそくまで議論をたたかわした。

それはウェゲナーにとって、確かに楽しいことだった。

けれども、ウェゲナーは、いつのまにか四十をすぎて、三人の娘があった。

これまで大学講師や灯台勤務でがまんしていたが、できればしっかりした地位について家族の生活を安定させたかった。

そう思っているやさきにグラーツ大学の教授にならないかというさそいがあった。

グラーツ大学はオーストリアの古い歴史をもつ大学である。

となりの国の大学ではあるが、ウェゲナーはそこへいくことにきめた。 |

Fig98 ウェゲナー著

「大陸と海洋の起源」のドイツ語本

|

ウェゲナーがグラーツ大学に就任したのは一九二四年四月で四十四歳のときだった。

ハンブルクの家を売りはらって家族全員グラーツヘうつった。

ドナウ川の上流にあるグラーツは、アルプスの山々をのぞめる静かな町だった。

自然科学研究所や図書館もあって設備もよかった。

ウェゲナーは自然にめぐまれたこの町に腰をおちつけ、これまでの研究をさらにすすめた。

まず、気象学のほうでは大気圏の力学、熱力学、光学などを研究して数々の論文を発表した。

また学生たちと一緒に地球物理学の研究会をつくったりもした。

研究の内容は、いうまでもなく大陸移動説を中心としたものである。

ウェゲナーは、この研究会で時々講演を行ったが、非常にわかりやすく、まとめ方のうまいウェゲナーの話は、すっかり学生たちの心をつかんだ。

そのうち、学生だけではなく、グラーツ大学の教授や研究所の学者たちもウェゲナーの講演をききにくるようになった。

その中の一人でペンドルフという学者は、ウェゲナーのことをつぎのようにいっている。

「ウェゲナーはじつにするどい感覚をもっている学者だ。

自分の専門でない学問のことでも、ずばりと一番大事なところをつかんでしまう。

ケッペン自分の研究をすすめるうえで、どんなにウェゲナーから学んだことか。」

ウェゲナーは地球物理学の研究会をかされることによって大陸移動説の考えをおしすすめ、それをもとにして『大陸と海洋の起源』をさらに書きあらためた。

それが大陸移動説の最後の論文となった四版で、一九二九年に出版された。

5 グリーンランドに眠る top

一九二八年の春、ドイツのゲッチンゲン地球物理学研究所のマインアルドゥス教授がグラーツへやってきた。

ドイツでグリーンランド探検を計画しているのでウェゲナーに隊長を引受けてくれないかというのである。

ウェゲナーはそのとき四十八歳になっていたが、よろこんで引受けることにした。

一度は隊長になって、思うぞんぶん探検調査をしてみたいと思っていたのである。

それに厚い氷河をのせた内陸の重力測定もしてみたかった。

氷河の厚さと重力の大きさがわかれば、大陸移動説の裏づけとなるアイソスタシー(地殻均衡)が行われているかどうかが、わかるのである。

ウェゲナーはさっそく、探検のくわしい計画づくりにとりかかった。

調べたいことは山ほどあったが、費用がかぎられているので、もっとも必要な研究だけをえらびださなければならなかった。

ウェゲナーは探検の中心を内陸氷河の研究においた。

第一に氷河の厚さをはかること。

第二は氷河の正確な標高をはかること。

第三は氷河の内部の温度をぱかること。

第四は氷河の運動を調べること。

第五は氷河上の重力を測定すること。

また、これらの目的を達成するためには、前もって予備探検を行う必要があること。

内陸部に冬期観測所をつくってグリーンランドで冬をこさなければならないこと。

そして、できれば、ぜひ、飛行機とピロペラつきのそりを用意してもらいたいこと。

以上がウェゲナーの計画のあらましだった。

これに対してドイツのグリーンランド探検委員会は飛行機の使用をのぞいて、ほぼ、ウェゲナーの計画をみとめた。

だからといって、たっぷりとした予算がもらえたわけではない。

なにしろ冬をこすためには七十トンの荷物をグリーンランド島の中心まではこばなければならないのだ。

たまたま同じころ、ハンブルクでウェゲナーの助手であったゲオルギ博士もグリーンランド探検を計画していた。

それでウェゲナーは、べつべつに行動するより合同で行ったほうがよいという意見をのべて、そのままみとめられた。

こうして約一年間、いろいろな準備におわれ、翌年の一九二九年七月に予備探検が行われた。

参加者はウェゲナーのほかにゲオルギ、ゾルゲ、レーベらの博土たちであった。

この下調べぱ七月から九月までの二ヵ月間にわたって行われた。

あいかわらずきびしい天侯になやまされ、ウェゲナーは、肉までたっするあかぎれに苦しまなければならなかった。

ウェゲナーは、この時の日記につぎのように書いている。

「グラーツでだまって講義をつづけておれば、もっと平和にくらせただろうに。

それを好きこのんで、こんなひどいところへやってくるなんて。

いったいわたしには、どんな悪霊がとりついているというのだろうか。

昔から馬鹿は調子にのると氷の上で踊りだすということわざがあるが、私の人生はこのことわざにそっくりじゃないか。」

そう書きながらウェゲナーは、グリーンランドで最高の生きがいを感じていたのだ。

ウェゲナーは予備探検をりっぱにやりとげて、その年の九月にヨーロッパへかえった。

ウェゲナーは、グラーツで体をやすめたあと、まもなく翌年にひかえたグリーンランド探検の準備をすすめた。

前の二回にわたるデンマーク探検隊は、隊員が十人たらすのものだったが、今度のドイツ探検隊は、科学者十一人、技術者六人、それに数人のアイスランド人をふくむ大規模なものだった。

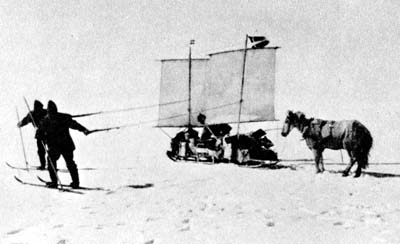

輸送力の面から見てもプロペラぞりが二台、六台の犬ぞり、十数頭の馬、六十ぴきの犬などが用意された。 |

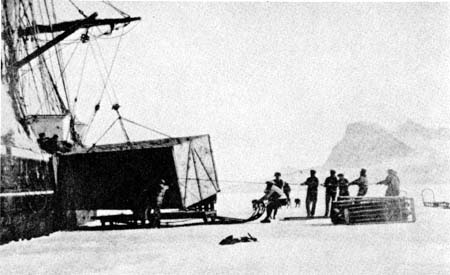

Fig101 ウェゲナーのグリーンランド探検

|

|

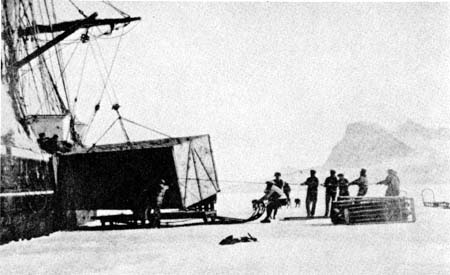

Fig103a

一九三〇年五月、グリーンランド西海岸の上陸地点に

接岸した探検船『ディスコ号』の荷あげ作業。

|

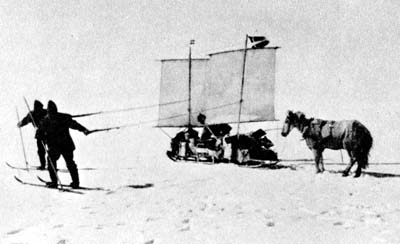

Fig103b 活躍が期待されながら、

故障でほとんど使えなかったプロペラぞり。

|

それにいろいろな観測機械や通信機、氷河を破壊するための爆薬、人間や動物の食べ物、動力用のガソリンや暖房用の石油、冬期観測所をつくるための資材、というように、その荷物は莫大なものになった。

こうしてドイツ探検隊は、一九三〇年四月はじめ、「ディスコ号」という探検船でグリーンランドにむかったのである。

途中アイスランドによって五月中頃グリーンランドの西海岸に到着、そこを補給基地として、簡単な観測設備をおき、西部観測所と名づけた。

グリーンランドは白夜のつづく夏の季節にむかっていた。

ウェゲナーは内陸観測所の建設をいそぎたかったが、天候はやはり気まぐれだった。

それに、あてにしていたプロペラぞりがさっぱり動かず、犬ぞりで荷物を運搬しなげればならなかった。

そんなわけで予定の計画がどんどんおくれていった。

隊長ウェゲナーは重い責任を感じて西に東にかけまわった。

八月のおわりにプロペラぞりがやっと動いた。

すばらしい走行。ウェゲナーは密閉された座席にすわって、ひさしぶりにパイプをくゆらせた。

極地探検にピロペラぞりをつかったのは、たしか世界で最初のはずであった。

犬ぞりという原始的な運搬方法から解放されて、動力の使用に成功したのである。

「私たちは極地探検に新しい方法を一つ、きりひらいたのだ。」 ウェゲナーの心はおどった。

しかし、そのよろこびも長くはつづかなかった。

九月にはいって気温がさがると、ピロペラぞりはぜんぜん動かなくなったのである。

従来の犬ぞりにもどらなければならなかった。

ウェゲナーはあせった。予定は一ヵ月もおくれている。

もし、内陸部の観測所が完成しないと、隊員は冬の寒さの中で凍死してしてうかも知れない。 運搬は遅々としてすすまなかった。

ウェゲナーは運搬をすすめるために、西部海岸と内陸中心部のあいだを何度も往復した。 気温は零下四十度をこえ、息の根をとめるような吹雪がつづいた。

十一月一日、ウェゲナーは、

「これから西部観測所へいってくるからね。」

仮り小屋の中の隊員にそういってでかげた。隊員が外をのぞくと、犬ぞりにのったウェゲナーの姿は、またたくまに雪煙の中にきえてしまった。

西部観測所までは二百キロ近い道のりである。

「ぶじにたどりつけばよいが。」隊員たちは心の中で祈った。

やがて季節は夜だけの厳冬にはいり、東西の連絡がたちきられてしまった。

内陸部の隊員たちは仮り小屋の観測所で、やっとの思いで冬をすごした。 |

Fig104

フロペラぞりが使えなくなったため馬や犬、

ときには隊員がそりをひっぱって奥地へむかう探検隊。

|

翌年の五月一日、西部観測所の犬ぞりとピロペラぞりが、内陸部の観測所へ到着した。

そのときはじめて、ウェゲナーが西部観測所に到着していないことがわかった。

むこうでは内陸部で越冬していると思っていたし、内陸部では西部観測所で冬をこしたと思っていたのである。

全員でやすみなく捜索がつづけられた。

八日めに西海岸から二十キロの地点でスキーの先らしいものを見つけた。

隊員たちは用心ぶかくスキーのまわりの雪をとりのぞいた。

しだいに見おぼえのあるスキーがあらわれ、さらに一メートルくらいの深さのところにウェゲナーの姿があらわれた。

ウェゲナーは厚い氷の下に眠るように横だわっていた。

体に凍傷のあとはなかった。

おそらく犬ぞりがきかなくなって、用意していったスキーにはきかえたのだろう。

けれども、夜だけの冬のグリーンランドの猛吹雪と、零下何十度のきびしい寒さに、ウェゲナーの心臓はたえきれなかったのだろう。

彼が生涯をかけて愛したグリーンランドの大自然は、あっというまに彼の命をうばったのである。

一九三〇年十一月、ウェゲナーはちょうど五十歳だった。

隊員たちは横だわっているウェゲナーをかこんで、長い黙とうをささけた。

隊員たちの頭に、生前のウェゲナーの姿がよみがえった。

〈本当に男らしい男であった〉

同じ思いが隊員たちの胸をみたした。

鉄のような意志と勇かんな行動力で、つねに未知の世界にいどんだ男。

少年のように目をかがやかして、真理をもとめつづけた男……

そのとき、隊員たちは、ウェゲナーが、このうえもなく自然を愛し、地球そのものを愛していたことを、あらためて知ったのであった。

隊員たちは無言で、冷たく青あおとした氷河をうがって、あらためてウェゲナーを万年雪の中にうずめた。

そしてその上に静かに氷のかけらをつみかさねた。

ウェゲナーは、いまも、グリーンランドの氷河の中に眠っている。

top

**************************************** |