|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

第四章 非難のあらし

1 学会での討論 top

大陸移動説が発表されると、いろいろな反対や疑問かなげかけられたことは、前にも話したがそれをくわしく見ていくことにしよう。

もう一度第三章の「大陸移動説とは」を思いだしていただきたい。

学会や研究会などで第一につけこまれたのは大陸を移動させる原動力についてであった。

大陸も赤道へおしすすめる離極力にしても、大陸を西へむかわせる潮汐摩擦にしても、あまりにも小さくて間題にならないというのである。

とくに潮汐摩擦については、イギリスの地球物理学者ジェフリしスが、細かい計算をおこなってウェゲナーの説に反対した。

ジェフリーズは計算した数字をしめしながら、

「もし、大陸を動かすほどの力が潮汐摩擦から出ているとすれば、その摩擦力のために地球の自転は一年もたたないうちにとまってしまうだろう。」ときめつけたのである。

この一言は、ほとんどの学者をうなずかぜた。ウェゲナーは、痛いところをつかれたのである。

元々、大陸を動かす力については、ウェゲナーも自信があるわけではなかった。

ウェゲナーは、地球内部対流説をもちだしたりして、なんとかジェフリーズのほこ先をかわそうとしたが、対流説はまだ、ほとんどみとめられていなかった。

ジェフリーズにいわれるまでもなく、この点が大陸移動説の一番弱いところだったのである。

第二の疑問はシアルやシマのかたさについてであった。反対の学者は口をそろえていった。

「大陸移動説ではシマという重い固体の上に、シアルという軽い岩石の層が氷山のように浮かんでいるといっている。

それはまあ、いいとしても、岩石はごぞんじのように鋼鉄のようにかたいものだ。

シマも固体であれば、かたいにちがいない。そのかたいシマが、まるで泥のように流動するというのはうなずげない。」

これに対してウェゲナーは胸をはって答えた。

「たしかにシマも、かたい固体です。

しかし、何千万年という長い間に渡って力がくわえられると、流体のように動く性質をもっているのです。

その証拠に、地球は赤道面が子午面にくらべて二十キロもよぶんにふくらんでいるではありませんか。

いうまでもなくあれは、地球の自転によって生まれる遠心力が、長い長い間はたらいてシマを流動させ、変形させたからです。」

「それでは……。」と、反対の学者がいった。

「あなたのおっしゃるようにシマが柔らかいものであったことにしよう。

ところが、一方であなたは、ロッキーやアンデスなどの大山脈はシアル(大陸)がシマをかきわけてすすむとき、シアルの前のほうがシマにさまたげられて、まるで波がしらが立つようにもりあがってできたといわれる。

ということは、シアルはシマにおしまげられるほど弱いということになる。

たとえていうと、豆腐のかたまりに鉄くぎをうちこんだら、鉄くぎがまがったというわけだ。

一方ではシアルがシマよりもかたく、一方ではシアルがシマよりも弱い、そんなことがあるだろうか。」

しかし、ウェゲナーはあわてなかった。

「おっしゃるとおりです。

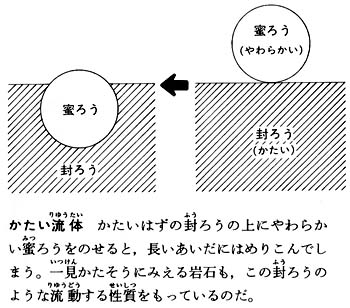

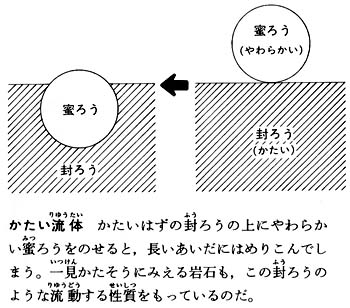

でも、わかりにくいことですので、たとえをひいてご説明いたしましょう。

あなたは封ろう(びんなどの封に用いられる樹脂)をごぞんじのことと思いますが、これは普通の状態ではカチカチしていて床になげるとわれてしまいます。

けれどもこの封ろうの上に、もっと柔らかい蜜ろうのかたまりをのせておくと、長い間にはあるところまで沈んでいきます。

このように、物質の中には、短い時間はたらく力に対してはかたいが、長い時間に渡ってはたらきつづける力に対しては、その力が小さくとも、流動するものがあります。

こういう場合は、かたさよりもねばり気の強さが問題になるのです。

こういう物質を〈かたい流体〉とよんでおきましょう。

一方蜜ろうのように、短時間の力に対しては柔らかいが、小さい力では、長い時間かけても流動しない物質があります。こういう物質を〈柔らかい固体〉とよんでおきましょう。

ここまで説明すれば、もうおわかりになったと思いますが、シアルは〈柔らかい固体〉であり、シマは〈かたい流体〉なのです。

わたしは前に、封ろうやピッチの上に蜜ろうのかたまりをのせておくと、長い時間には、あるところまで沈んでいくともうしましたが、これが、つまりアイソスタシーの原理でありまして、ちょうど海水に浮かぶ氷山のように重さの釣合がとれるところまで沈んでいくのです。

シアルがシマの上に浮かんでいる状態もこれと似ています。

ところで、シマは流体であるといいましても、海底のすぐ下のあたりは温度も低く、大陸の底よりはかたくなっています。 |

Fig109

|

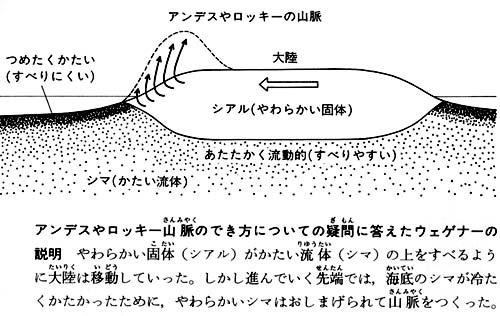

ですから、シアルが移動していく場合、かなり大きな抵抗をうけるぱずです。

つまりシアルが大きくおしまげられることがあるわけで、そのために大山脈ができたといっても、けっしてふしぎではないでしょう。」

この説明は、なかなか筋がとおっていて、学者たちもすぐにはきりかえすことはできなかった。

しばらくして、一人の学者が質問に立った。

「大陸の移動でロッキーやアンデスの大山脈ができたということは、いちおうみとめることにしよう。

しかし、地球は何十億年という長い歴史をもっている。ところが、あなたの大陸移動説によれば、はじめ、ひとかたまりになっていた原始大陸が移動をはじめたのは、ジュラ紀のはじめ、つまり約二億年前ごろからだという。

でも、じっくりと考えてもらいたい。

大陸の移動というような大変動か、つい最近になってきゅうにおこって、その前にぱおこらないというのは、へんではないか。

大体、地球はできたては、まだかたまっておらず、火山とか地震、あるいは造山運動が、いまよりもはるかに活発だったと考えられている。

それなのに、あなたの説によれば、地球上の大変動はつい最近だけしかおこっていないことになる。 |

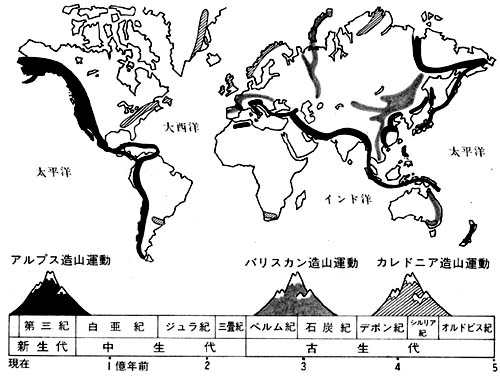

Fig110

|

二億年前といえばだいぶ大昔のようだが、地球の長い歴史から見れば、何十分の一という短い時間にすぎない。これは、どう考えてもおかしい。」

そういわれればそうだとウェゲナーは思った。しかし、それに対する答えは用意していなかった。

「たしかに、おっしゃるとおりです。正直のところ、あなたのご質問に対して、ご満足のいくような答えはできません。

なぜなら、何十億年も前の地球のようすぱ、今のわたしにはわからないからです。

しかし、説明ができないからといって、実際におこったことを取消してしまうわけにはいきません。

たとえば第四紀に大氷河が北半球の大陸をおおったことや、中生代の末から新生代のはじめにかけて、アルプス造山運動がおこったことは、ほとんどの学者がみとめている事実です。

しかしそのような大変動がどうしておこったのか、今のところ満足な説明が何一つなされていないではありませんか。」

ウェゲナーがそういうと、一人の学者が立った。

「さきほどの、大陸移動という大変動が地球の長い歴史から見て新しすぎるというご意見はごもっともだと思います。

しかし、ウェゲナー氏はたしかな証拠にもとづいて大陸が移動したといっているのであって、それ以前の証拠のない時代のことについては、なんともいっていません。

ということは、ウェゲナー氏、かとなえる大陸移動の前にも大規模な変動があったかもしれないし、あるいはなかったかもしれない、ということです。

ですから、ウェゲナー氏の大陸移動の時期がふにおちないからといって、大陸移動そのものがおかしいというのは、見当ちがいではないでしょうか。」

このようにウェゲナーに応援する学者もいたが、数からいえば、だんぜん反対の学者が多かった。

一人の有名な地質学者は地球儀をもちだして、実際にためしてみたことを発表した。

「ごらんのように、この地球儀には、もう一つの世界地図をかいた透明なカバーをかぶせてある。

わたしは透明なカバーを東にずらして、南北アメリカとアフリカ、ヨーロッパをくっつけてみた。

すると、たしかにウェゲナー氏がいうように、ぴったりとあうところもあるが、中央アメリカのあたりは、何千キロもすきまができてしまう。

これでもわかるように、ウェゲナー氏は、自分に都合のよいところだけをとりあげ、都合のわるいところには目をつむってしまっている。」

さらに、この学者は、大西洋両岸の地層や動植物の化石のことについても、細かい資料をならべてウェゲナーの説に反対した。

それによると、ヨーロッパと北アメリカの地層は、二、三つながっているように思われるところもあるが、大部分はつながっていないという。

また、動植物の化石にしても、ウェゲナーは五〇〜七五パーセントも一致しているといっているが、それは間違いで、くわしく調べてみると五パーセントしか一致していないというのである。

これらの反対の考えに対して、

「大西洋両岸の海岸線がぴったりあわないのはよくわかりました。

でも、小さなパンやケーキとちがって、巨大な大陸が何千キロも移動するのですから、形がかわったり、かけたところが出てくるのは、当然だと思います。

むしろ、どこからどこまでぴったりあうほうが、ふしぎでぱありませんか。」

と、ウェゲナーをかばう学者もいたが、大勢はウェゲナーに不利であった。

しかし、地球の謎の中でも、もっとも大きな問題の一つであるだげに、議論ははてしなくつづいた。

つぎに、「大陸は移動した」と考えた学者たちを見ていくことにしよう。 |

Fig113 重ねてもすきまができるではないか!

|

2 テーラーの考え top

|

Fig115

|

Fig117

|

アメリカにテーラーという地質学者がいた。

テーラーはウェゲナーとは関係なく、大陸移動説をとなえた人である。

ただ、その考え方はウェゲナーとは、だいぶもようがかわっていた。

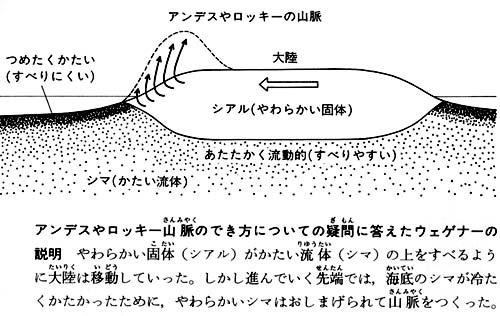

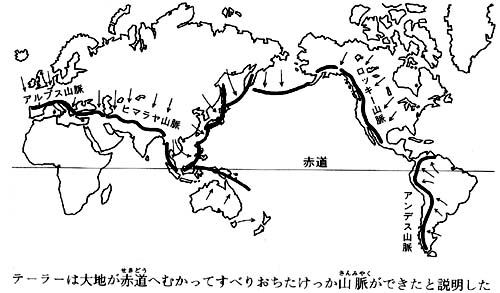

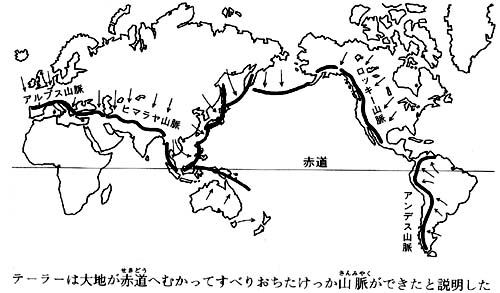

ウェゲナーは大西洋両岸の海岸線の形から大陸移動説を思いついたが、テーラーはヒマラヤ、アルプス、アンデスなど、第三紀(六千五百万〜二百万年前)の大山脈のでき方を説明するために、大陸移動説をとなえたのである。

ウェゲナーの考えは、大陸が船のように水平に移動したというものだった。

ところが、テーラーは、

「陸地が、ずるずると海へむかって滑りおちる形で動いた。」というのである。

では、その場合の原動力はなんだろうか。これに対してテーラーは、

「それは、地球の重力である。」という。

つまり、大陸の高いところが地球の重力によって低いところへすこしずつ移動していく。

すると大陸のふちにあたる部分がおしだされて、ずるずると海へ滑りおちていく。

その場合、滑り落ちる方向は遠心力の関係で赤道にむかうというのである。

赤道近くの重力の方向が、遠心力の影響でわずかに赤道よりにかたよるのは前にはなしたとおりだ。(三章4のグラーツでの研究)

上の図を見ていただきたい。

ヒマラヤ、アルプス、ロッキー、アンデスなどの大山脈は、みな、海側にむかって弓なりになっているのに気づくだろう。 これは、テーラーによれば、何かさえぎるものがあって、そこだけ滑りがとまったためだという。

「たとえば、インドのあたりでぱ、滑りが大きくさまたげられて厚い地層が堆積した。

ぎゃくにインドシナ半島からマレー半島にかけては、さまたげるものが少なかったので大きく滑りおちた。」 というのだ。

テーラーの考えは、第三紀の山脈のでき方をうまく説明しているように見える。

しかし、疑問がないわけではない。

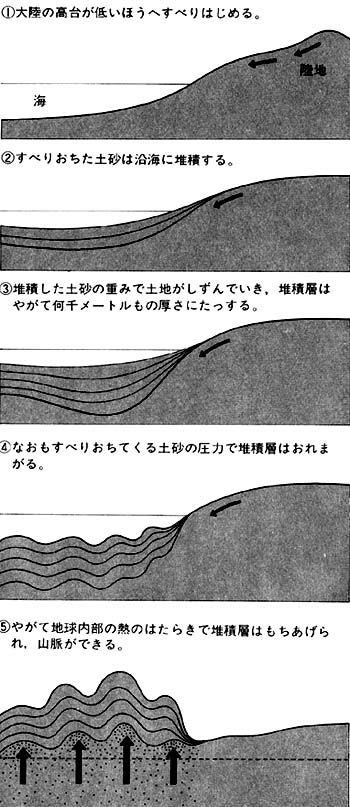

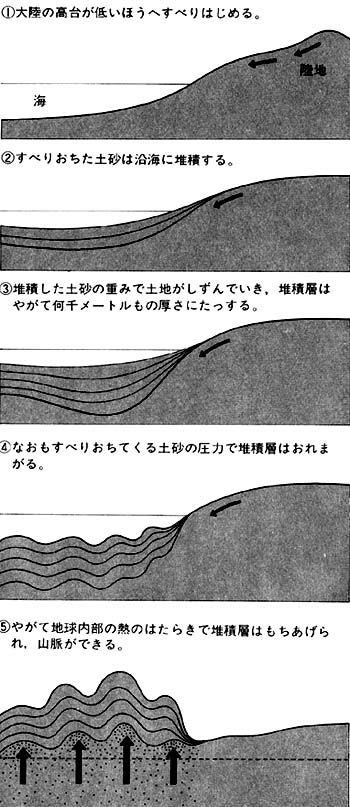

重力のはたらきで滑りおちた地域が、どうして何千メートルという高い山脈になるのか? テーラーはこれについて、つぎのように説明する。 |

「大陸の高いところが低いところへ滑りおちると、大陸のふちのあたりに堆積して厚い地層ができる。その重みで土地が沈んでいく。

堆積層は、いくらつみかさなっても、自分の重みで沈んでいくので、大陸内部の高台より高くなることはない。

つまり、何かさえぎるものがないかぎり、滑り落ちは、とめどなくつづくのである。

こうしてできる堆積層の厚さは、場所によっては十キロメートルにもたっすることがある。

このような場所が〈地向斜=ちこうしゃ〉とよばれるところなのである。

ここでは、大陸の高台から次々におしよせてくる滑りの力によって地層が大きくおれまがる。

つまり、褶曲された地層がつくられるのだ。

このような地層が、どんどんつもっていくと、やがて大きくもちあげられて大山脈ができる。

もちあげる力は、おそらく、地球内部の熱のはたらきによるものだろうと考えられる。」

テーラーの考えは、なかなかもっともらしいところがあり、いちじは多くの学者たちに受入れられた。

しかし、テーラーの考えには大きな欠点があった。

それは、なぜ、第三紀になって、きゅうに大陸が滑りはじめたかという疑問である。

第三紀といえば、ウェゲナーの大陸移動よりも、ずっと新しい時代である。

ある学者が質問した。

「あなたの〈滑る大陸〉の考えは非常におもしろい。

だが、大陸を滑らせる力が遠心力の影響をうけた重力だとすると、地球の自転は第三紀にはじまったことになる。

これは大げさないい方だが、少なくとも、第三紀になって、地球の自転がきゅうに速くなったと考えなければいけない。

とすれば、自転が速くなった原因があるはずだ。この点について、あなたの考えをうかがいたい。」

これに対するテーラーの答えは、実に奇抜なものであった。

「それについては、いろいろ考えましたが、わたしは白亜紀か第三紀のはじめに、スピードの速い月が地球につかまったからだと思います。

つまり、月はかって、非常に速いスピードで宇宙空間をさまよっていた。

それがたまたま、地球の引力圏内にふみこみ、地球につかまって地球のまわりをまわりはじめた。 そのため、地球の自転が速くなったのであります。」

これには学者たちも思わずふきだしてしまった。常識では考えられないほど、奇抜な思いつきである。

だが、そうかといって、まちがっているという証拠はどこにもない。

地質学や天文学、あるいは地球物理学には時々、このようなとてつもない考えがとびだしてくることがある。

ある学者は、笑いをこらえながらテーラーにいった。 |

Fig118 地球は次々に月をつかんでは放しつかんでは放し…

|

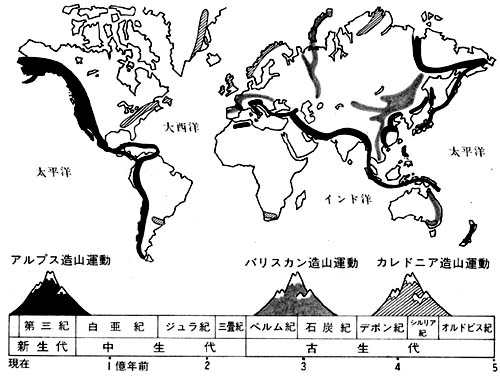

「学者たちの研究によりますと、第三紀以前にも何回かの造山運動があって、大山脈がつくられたということが確かめられています。

それをあなたの考えにあてはめますと、そのたびに、別々の月が地球につかまったことになるわけですね。

つまり地球は大昔からたくさんの月をつかんでぱはなし、つかんでははなし……。」

学者たちは、また笑った。しかし、その笑いはテーラーの考えを見くだした

笑いではなく、議論でつかれた自分たちの頭をときほぐすための笑いだったかもしれない。

テーラーの考えは、このように大きな欠点があったので、やがて、忘れられてしまった。

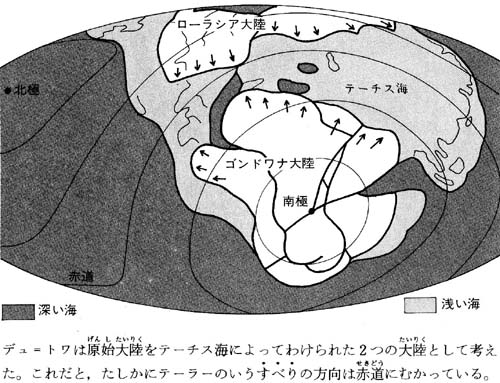

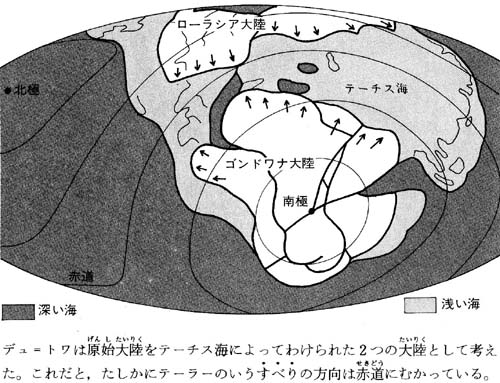

テーラーの移動説をひとことでいうと、北半球の大陸が南へ滑り、南半球の大陸が北へ滑ったということだ。そのためには南北両大陸のあいだが、元々は海でなければならない。

事実、アジア大陸の南側一帯と、ヨーロッパのアルプス、地中海のあたりは浅い海であったという、いろいろの証拠がある。

この海はテーチス海と名づけられている。

ウェゲナーは原始大陸を、パングア大陸という、一つづきの巨大大陸と考えたわけだが、彼のつくった地図を見ると、中央部は浅い海としてあらわされている。

ウェゲナーは、浅い海も大陸の一部だと見なしたからである。

これに対して、南アフリカの地質学者デュ・トワは、原始大陸をテーチス海をさかいとする二つの大陸にわけて考えた。

北側がユーラシア大陸、南側がゴンドワナ大陸である。

げんに上の図のように、ウェゲナーが作成した石炭紀(約三億年前)の各大陸の図にテーチス海を入れてみれば、テーラーのいう、南北から赤道へむかう滑りが、見事に説明されるのである。

しかし、だからといって大山脈をつくった原因が、はたしてテーラーのいったとおり、赤道方向へむかわせた遠心力のせいだといいきることはできないのだが、テーチス海が地向斜(ちこうしゃ)の海であったということは、いまでもほぼ間違いないと考えられている。 |

Fig119

|

3 ジョリーの対流説 top

大陸移動説と山脈のでき方に深いつながりがあることは、いままで見てきたとおりである。

山脈のでき方については、ウェゲナーやテーラーをはじめ、たくさんの学者が、いろいろな考えを発表した。

しかし、地球上にそのような大変動をおこさせる原動力については、これぞという決め手がなかなか見つがらなかった。

テ土フしが、地向斜の地域を再びもりあ、がらぜる力を説明するのに苦心したことは、いま見たとおりである。

似たような問題で、もう一つ、わからないことがあった。

地球上では、長い歴史の間に何回かの大規模な造山運動かおこったことが知られて卜る。

たとえば、古生代のカレドニア造山運動、古生代から中生代にかけてのバリスカン造山運動、中生代から新生代にまたがるアルプス造山運動などが、それである。

これらの造山運動は、それぞれ、数千万年くらいつづき、しばらくやすんで、またくりかえされている。

なぜだろうか。

この謎に挑戦した先覚者の一人に、イギリスの地質学者ジョリーがいる。 ジョリーがその考えを発表したのは一九二三年から一九二六年にかけてであるが、研究の決め手になったのはキュリー夫人の放射能の発見であった。

地球上には放射線を発射し、原子エネルギーをうしなって、ほかの元素にかわっていく物質がある、ということがわかったのである。 |

Fig121 造山運動は3回あった

|

そのような物質を放射性元素とよんでいるが、天然にある放射性元素はウラン、トリウム、カリウム四〇などで、それらの元素は地球をつくっている岩石の中にもふくまれていることが確かめられた。

どのくらいふくまれているかというと一トンの岩石の中に何グラムといった、ごくわずかな量である。

もっとも、あまりたくさんふくまれていたら、その放射能のために人間は存在できなかったかもしれない。

ところで、地球を形づくっているのは、一番上層部が花崗岩質の岩石からなるシアル、その下が玄武岩質の岩石からなりたっているシマであることは前にのべた。

シマの下の奥深くには、かんらん岩や輝石が厚い層をなしていると考えられている。

では、これらの岩石には、同じような割合で放射性元素がふくまれているかというと、そうではない。

ウランに例をとれば花崗岩類を一とすると玄武岩類にはその五分の一、かんらん岩や輝石には五千分

の一くらいしかふくまれていない。つまり、放射性元素は、その大部分がシアルやシマの層に集まっているのである。

いずれにしても、それらの放射性元素から放射される原子エネルギー、つまり熱によって、地球はたえず暖められている。

この事実は、これまでの地球に対する考え方を、大本(おおもと)からかえてしまった。

それまでは、地球は元々熱い火の玉であって、それが年とともに冷えていくと考えられていた。

ところが、地球は内部に燃料をもっていて、自分を暖めているということがわかったのである。

では、地球の中にある燃料、つまり放射性元素は、どのくらいの熱をだしているだろうか。

放射性元素をもっとも多くふくれ花崗岩質の岩石で見ると、一年間に一立方センチメートルあたり十万分の一・七四カロリーというわずかなものである。

どのくらいわずかかというと、この熱でコップ一ぱいの水を煮たてようとすれば、なんと五億年もかかってしまう。

いかにわずかの熱であるかがわかるだろう。

しかしこの熱で自分がふくまれている岩石を暖めた場合は、数千万年もたてば、岩石がどろどろになるほどの高温になるのだ。

ここで、簡単に数千万年と書いたが、みなさんの中には、放射性元素は、そんなに長く燃えつづけるのかと思う人がいるかもしれない。

ところが、放射性元素というのは、きわめて経済的で都合よくできている燃料なのである。

たとえば、まわりで調節してやらなくても、いつでも、きちんと同じちょうしで燃えているのだ。

ただ、石油ストーブなどとちがうところは、残っている燃料がへるにしたがって、燃え方がしだいにおだやかになることである。

では、一体、どのくらい燃えつづけるかというと、それがまた、気が遠くなるほど長いのである。

いまここに、一かたまりの放射性元素があるとする。

その元素はだまっていても、自分から放射線を発射して、しだいに量がへっていく。

これを自然崩壊とよんでいる。

放射性元素が自然崩壊によって、もとの量の半分になるまでに、どのくらいの時間がかかるか、その時間をその放射性元素の半減期という。

その半減期を調べてみると、カリウム四〇は十三億年、ウラン二三八は四十五億年、トリウム二三二はなんと百三十九億年であった。

地球の年令は四十五億年といわれている。 |

Fig123 地球は内部に放射能という

永久燃料をもっている

|

とすると、ウラン二三八はちょうど地球の年令くらい、トリウム二三二だったら、それの三倍も、えんえんと燃えつづけて、やっと半分にへるわけである。

もちろん、すべての放射性元素が、こんなに長い半減期をもっているわけではなく、なかにはアスタチンという放射性元素のように、わずか一秒という、きわめて短い半減期のものもあるのだが……。

これでみなさんは、地球が今のところ、けっして冷えることなく、大体同じ温度をたもっているわけがわかったことと思う。

中には、冷えるどころか、だんだん熱くなるのでぱないかと考える人があるかもしれない。

ところが、おもしろいことに、学者がくわしく調べてみると、地球が外へむかってはきだす熱と自分の内部でつくりだされる熱の量は、大体同じであることがわかった。

これは、地表付近の花崗岩類についての計算であるが、そこでは一平方センチあたり一年間に三十〜四十カロリーの熱が外へにげていく。

これに対して約二十キロメートルの厚さの花崗岩類岩石の中でつくりだされる熱量は、一立方センチあたり一年間に大体三十五カロリーである。

だから地球は、これ以上さめもしないし熱くもならないというわけだ。

それでは花崗岩類岩石、つまりシアルよりも下のほうでつくりだされた熱はどうなるだろうか。

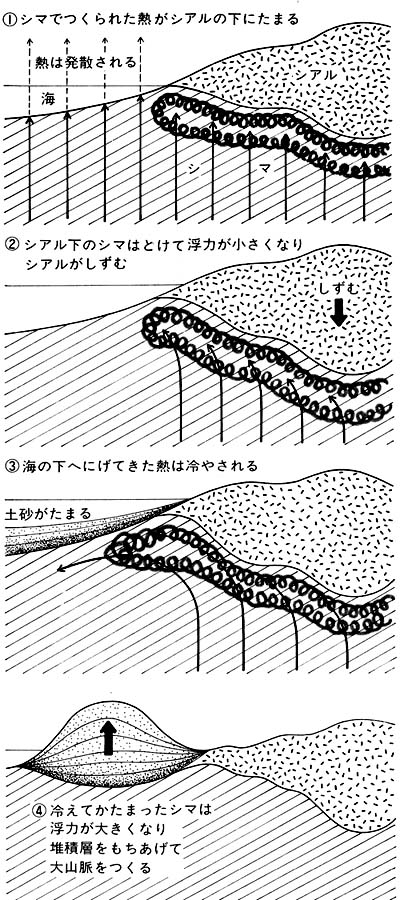

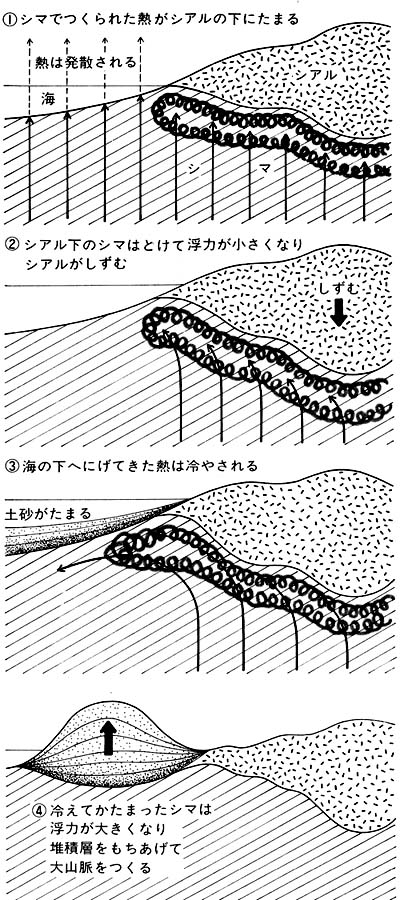

じつは、ジョリーが目をつけたのはこの点てあった。ジョリーぱ考えた。

「花崗岩類岩石は熱をつたえにくいから、シマ層より下のほうでつくりだされた放射性の熱は、おそらくシマの上層にたくわえられるだろう。 そして、だんだん高温となり、ついにはシアルと接している近くのシマをとかしてしまうだろう。」

ジョリーは考えをすすめた。

「シマがとげると、どうなるだろうか。岩石がとけると体積がふくらみ、その分だけ比重が小さくなる。 すると、ものを浮かす力も小さくなるから、シマの上に浮かんでいるシアルが沈むぱずだ。」

つまり、大変動のはじめにぱ、いちじ大陸が沈むというのである。どのくらい沈むかというと、ジョリーの計算によれば、千四百メートルにもおよぶだろうという。千四百メートルといえば、それまで陸地だったところが広く海水におおわれてしまうだろう。すると、大陸の高台から運ばれてきた土砂が、その海にどんどんたまるだろう。

「ところで。」と、ジョリーは考える。

「シマがとけると、おわんの中のおつゆのように熱対流がおきるだろう。

つまり、下のほうの熱い部分が軽くなって浮かびあがり、表面で冷やされると、こんどは重くなって下のほうへおりていく。

これがぐるぐるくりかえされると、シマはたくわえていた熱を次々にうしなって、どんどんさめていく。

たとえば、シアル層のない海底では、軽くなって浮かびあがってきた熱いシマが、じかに海水で冷やされるだろうし、シアル層でできている大陸では、とけた岩石が火山となってふきだすこともあるだろう。

こうして、シマ層が充分に熱をだしきると、冷えてかたまり、もとのように比重が大きくなる。

そうすると浮力がまして大陸がもちあげられる。

その時、海底に厚くつもっていた堆積層が山脈になるというわけだ。」

このようにしてシマがさめると、再び熱がたくわえられるまで、何千万年か何億年間、シマは静かにやすむというのだ。

以上がジョリーの考えのあらましである。

これによってジョリーは、山脈のでき方今造山運動がくりかえされるわけを、大胆に説明して見せたのだった。

すると、大陸を動かす力がなかなか見つからなくてこまっていた移動説の学者たちは、さっそくジョリーの考えを取入た。シマがとけて流体になったとしたら、その上にのっている大陸は小さな力でも、げっこう動くはずだ、というのである。

それをきいたジョリーは、「なるほど。」と思った。

ジョリーは元々移動説とは関係のない人だったが、自分の考えが移動説に役立ちそうになったので、移動説を応援した。

一九二八年ごろのことである。

|

Fig126 ジョリーの対流説

|

4

ホームズの考えた対流 top

一方、ジョリーの考えをさらにおしすすめて、大陸移動説をうまく説明した人が、イギリスの地質学者ホームズである。

つぎに、ホームズの考えをきいてみよう。

「地球内部が放射能によって暖められ、熱がたまってくると熱対流がはじまる。

それをくりかえしているうちに熱ははきだされ、やがて静かになる。

ここまではジョリーの考えとほとんど同じだ。

ただ、わたしはジョリーがとなえるように、地球内部はどろどろにとけるのではなくて、固体の状態のままで熱対流が行われるのでぱないかと考えている。

そして、そういう熱対流は、地球内部のあちこちでおこっていると思われる。

もっとも、対流の流れの速さは一年にせいぜい一センチか二センチくらいだろうけれども。」

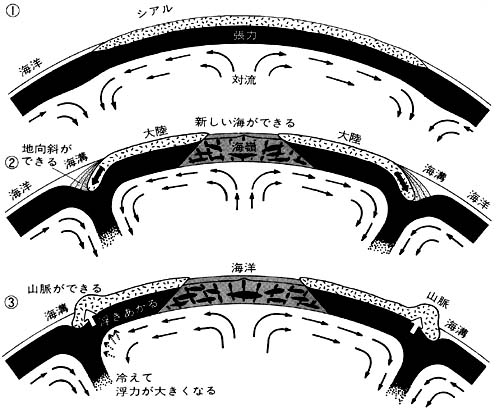

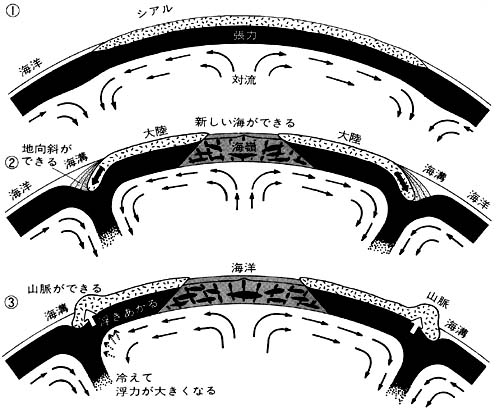

ところで、とホームズは一二九ページのような図をしめしながら説明をつづける。

「この図をごらんになればわかるように、地球内部の熱対流がはじまると、上昇する流れは大陸の下部につきあたって両側にわかれた。

いうまでもなく、この流れは、原始大陸をも左右にひきずろうとする。

やがて、流れがさかんになると、大陸はついにひきさかれてしまい、流れにのって動きはじめる。

ところが、一つの流れがすすんでいくと、前のほうがもう一つの流れにつきあたって、たがいに下へおりていく。

その時シアルも下にひきずられ、おれまがって、下むきにふくらんだ褶曲地層となる。 |

Fig129 ホームズが考えた対流

|

この場合、褶曲地層に面した海側では、シマが下へひきこまれるため、大きな海溝ができる。

やがて熱対流がとまると、褶曲地層はもちあげられて大山脈となるのだ。」

こうして、ホームズは、大陸が移動するわけ、移動する大陸の前のほうに大山脈や海溝かできるわけを、見事に説明した。

それでは、熱対流の流れておられて、大陸が移動してしまったあとの窪地は、どうなるだろうか。

これについてホームズは、つぎのように説明する。

「そこには海ができるだろう。けれども、熱いシマは、いぜんとして上昇してくる。

それらのシマは海水で冷やされ、新しい海底をつくったり、場合によっては島をつくることもあるだろう。」

ホームズの考えは、大陸移動説の学者たちをよろこばせた。移動説の学者たちがこまっていた、

大陸を動かす力を新しく見つけたしてくれたからである。

移動説の学者は、それまで、大陸はシマの上をおよいでいくという考えからぬけだせなかった。

ところがホームズは、対流のはたらきで、大陸はシマというベルト・コンベヤーにのせられ、運ばれるという説を出した。

しかも、ベルト・コンペヤーを動かす力は地球内部の熱エネルギーと重力なのだ。

だれでも、なるほど、とうなずけるような、きわめてすっきりした考え方である。

事実、この考えは、いくつかの細かいところをのぞけば、現在の考えとかなり近いものだ。

しかし、ホームズの考えにも欠点がないわけではない。

地球の内部で熱対流が行われているといっても、だれも、実際に見たものはないのだ。

まして、その当時は、いろいろな調査や測定が、現在とは問題にならないほどすすんでいなかった。

対流がおこっているのだといっても、なに一つ確かめようがなかったのである。

ホームズも、そのことには気がついていて、

「大陸移動説とか対流は、すぐれた思いつきの一つであるかもしれない。

しかし、全くべつな、動かすことのできない証拠が見つかるまでは、科学的には価値がないといってもよい。」

といっている。

このように、ウェゲナーやテーラーにはじまった大陸移動説は、全世界のたくさんの学者を、議論の渦にまきこんだといってもいいだろう。

ある学者は賛成し、ある学者は反対した。新しい考えも、たくさんだされた。

全部出つくしたといってもよい。けれども、残念ながら決め手がなかった。

そのうち学者たちは自分の研究におわれ、大陸移動説から遠ざかった。

そして、ウェゲナーがグリーンランドで壮烈な死をとげた一九三〇年ごろには、ほとんどの学者に忘れられてしまった。

top

**************************************** |