|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

第五章 よみがえった移動説

1 磁極の謎 top

|

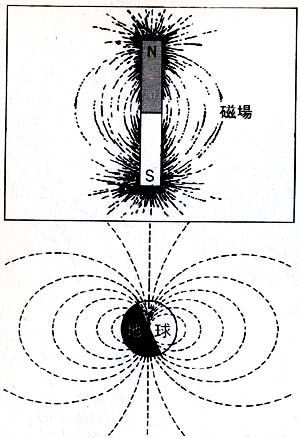

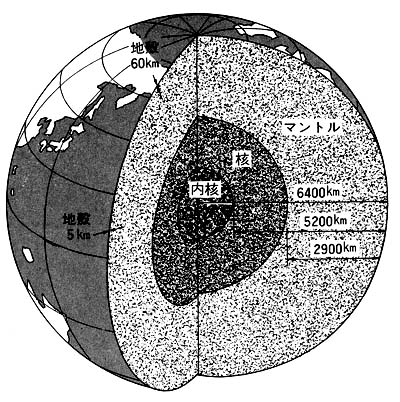

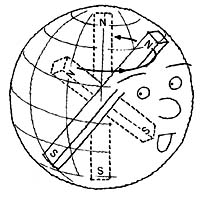

Fig131 地球は巨大な磁石だ

|

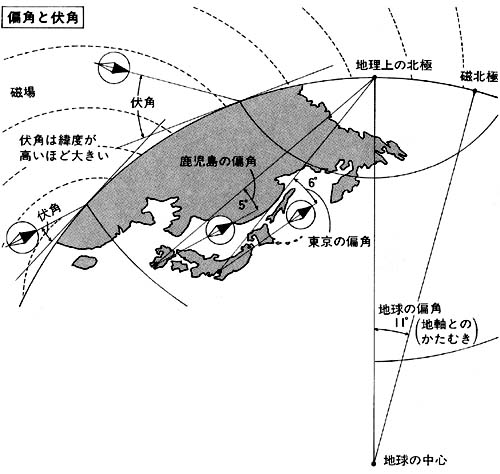

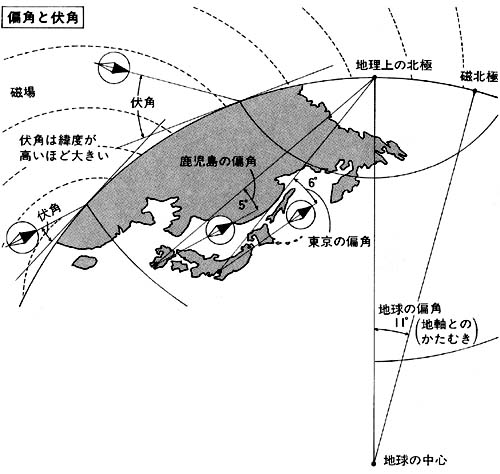

Fig132 偏角と伏角

|

ウェゲナーが死んで二十年がすぎた。

その間、彼の提唱した大陸移動説は、ほとんど忘れ去られていたといっていい。

ところが意外な方面から、再び脚光をあびることになる。ウェゲナーはよみがえったのだ。

一九五三年から一九五四年にかけて、ロンドン大学のブラッケット教授を中心とする研究クループは、地球の磁場についての大がかりな調査をおこなった。

大昔からの磁極のうつりかわりを調べてみようと考えたのである。

これについては、すこし説明をくわえなければならない。

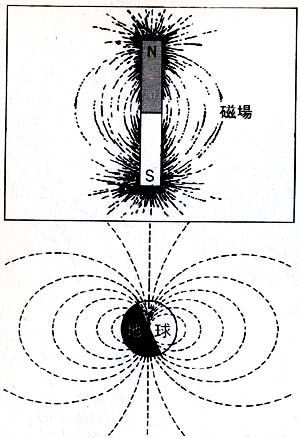

みなさんは、砂鉄をちらばしたところに棒磁石をおいて、どんな模様ができるか、ためしたことがないかな。

砂鉄は目に見えない磁石のはたらきをうけてFig31上のような模様をつくるだろう。

これを磁場とよんでいる。

地球も、これと同じように大きな磁場をもっているのだ。

この場合、北の極を磁北極、南の極を磁南極といい、両方をまとめて磁極とよんでいる。

このように地球が大きな磁石であることがわかったのは、それほど古いことではない。

せいぜい四百年ほど前のことで、人々は、磁石を利用して、航海や旅行のときに正しい方角を知ることができるようになった。

ところが、そのうちに地球の磁北極は、地理上の北極からすこしずれていることがわかった。

地理上の北極というのは、地球が自転する軸の北の極のことである。

どのくらいずれているかというと、地理上の北極から十一度ほどかたむいているのである。

そのために、磁石のさす北は正確にいうと、地理上の真北とは、いくらかずれているのである。

このずれている角度を偏角という。

この偏角は場所によってちがう。

たとえば東京では真北から西へ約六度ほどかたむき、鹿児島では約五度といった具合である。

そればかりではない。この偏角は時代によってもかわることがわかった。

東京に例をとると、百五十年ほど前には、磁針の方向が真北から東へ約三度ずれていたという記録がある。

つまり、地球の磁場の方向は時代によってかわるらしいのだ。

これを地磁気の〈永年変化〉とよび、世界各地で確かめられている。

ところで、地磁気の永年変化は、東京だけで見ても百五十年間に約九度もかわっている。

それだったら、地球の長い歴史の間には、もっと大きな変化があったのではないか、そのうつりかわりを調べてみよう、というのがロンドン大学グループの調査のねらいであった。 |

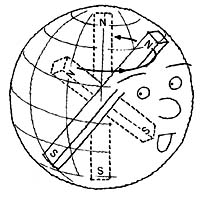

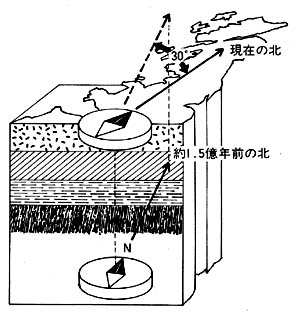

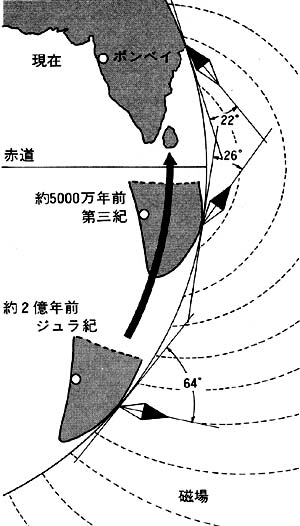

Fig133 地球の磁場は

時代によってかわったという

|

こういうと、みなさんは、人類がまだ地球上にあらわれていなかった何億年礼前の時代の地磁気のようすを、どうして調べるのかと思うだろう。

ところが、何億年も前の地磁気を調べるものさしが見つかったのだ。

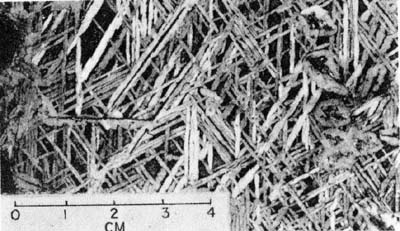

それは、地球の岩石がもっている磁気である。そのわけを説明しよう。

地球上には玄武岩などの火山岩がたくさん見つかるが、そういう岩石を調べてみると意外に強い磁性をもっているものがある。

強いといっても、みなさんが理科の実験につかっているような棒磁石とくらべれば、何千分のIという弱いものだ。

しかし、非常に敏感な機械をつかえば、その岩がどっちむきの磁石になっているかを、簡単にはかることができる。

では、どうして岩石は磁気をおびているのだろうか。

火山岩というのは、元々どろどろの熱いマグマ(シマなどがとけたもの)が地球上にあふれ出てきて、かたまったものだ。

マグマには普通、鉄分がいくらかふくまれている。、

その鉄分がマグマが冷えてかたまっていく途中で磁鉄鉱(マグネタイト)という磁性の強い鉱物となり、その時の地球の磁場のはたらきをうけて永久磁石になるのだ。

その永久磁石は、かたまるときの地球の磁場の方向をむいているのである。

だから火山岩は、地磁気の。化石”であるといってもよいだろう。

このことをあきらかにしたのは、日本の永田武博士やフランスのテリエなどで、化石になった磁気を熱残留磁気とよんでいる。

もっとも、こうした磁気の化石で、大昔の磁場の方向を調べるためには、その岩石ができたときから動いていないということを、確かめなげればならない。

もう一つ、その岩石が何億年前にできたか、その年代を調べる必要もある。

さいわい、キュリー夫人がラジウムを発見したことから、岩石にふくまれている放射性物質がどれだけ自然崩壊したか、それを調べれば、岩石の年令がわかるようになった。

というのは、たとえばウランやトリウムは長いあいだ放射線をだしつづけると、やがて鉛にかわってしまう。

だから、その岩石にふくまれている放射性物質の分量と鉛の分量を調べれば、いまからどのくらい前にその岩石が生まれたかが、計算できるのだ。

また、岩石が動いたか、動かないかということは、地質学のうえから、地層のならび方や重なり具合を調べればわかる。

このようにして、大昔の地球磁場のようすを調べる学問を、古地磁気学とよんでいる。

日本では早くから古地磁気学の研究がさかんで、京都大学の松山基範博士などは、その先がけとなった人である。

なんの学問でもそうだが、とくに地質関係の学問は、大昔の岩石や地層が残っていなければ、研究をすすめることができない。

その点、イギリスの学者たちは、しあわせだった。

イギリスのグレートブリテン島は、日本の本州よりも小さいけれども、まるで岩石の博物館のような島である。

先カンブリア時代から第四紀までの地層が全部そろっているし、そのうえ、地層があまりみだされることなく、きれいにならんでいるのだ。

そういうめぐまれた立場にたって、ロンドン大学グループは、かたっぱしから岩石の残留磁気を調べていった。 このとき、ブラッケット教授が苦心をかさねてつくった超高感度磁力計が大きな役割をはたした。

さて、結果はどうだったろうか。

第一回めの三畳紀(二億三千万〜一億九千万年前)の岩石の調査をまとめてみると、思いがけないことがわかった。

偏角が現在とだいぶかわっているのだ。

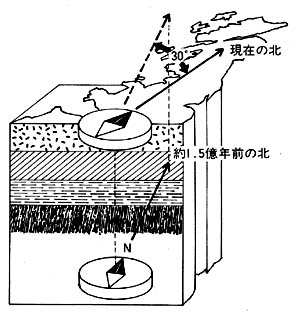

それを解釈すると、イギリス全体が三畳紀以後(約一億五千万年前)に、右まわりに三十度ほどまわったことになる。

そればかりではない。 |

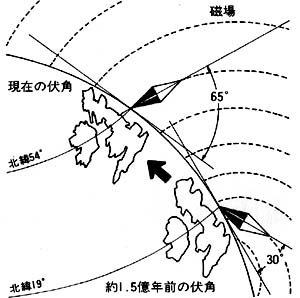

Fig135 右まわりに30度回転していたイギリス

|

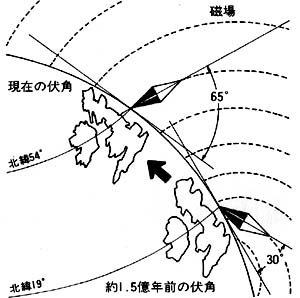

Fig136 35度も北へ動いていたイギリス

|

ブリテン島での伏角は現在は六十五度なのに三畳紀には約三十度しかないのだ。

伏角というのは、水平線に対して磁石の針がさす傾き(Fig132参照)で、磁極では九十度であり、緯度が低くなるにしたがって小さくなる。

そして、赤道ではおよそ零である。

「これは一体、どういうことだ。」

ロンドン大学グループの学者たちは、思わず顔を見あわせた。すると、一人の学者がさけんだ。

「わかった。ブリテン島が、いまよりずっと南にあったんだ。

つまり、イギリスは三畳紀以後に現在の位置まで移動したんだ。」

このとき、おそらく、学者たちは、ウェゲナーの大陸移動説を思いだしたにちがいない。

その証拠にロンドン大学の研究グループは、手をやすめることなく、さらに大がかりな調査にのりだしたのである。

ヨーロッパ各国はいうまでもなく、インド、アフリカ、オーストラリア、カナダ、南アメリカ諸国など、世界のおもな国へ、次々に調査隊をおくったのだ。

こういうところもイギリスの学者たちは、めぐまれていたといえよう。

イギリスは十八世紀ごろから世界に勢いをひろめ、十九世紀から二十世紀にかけて全世界に植民地をもつ大英帝国をつくった。

だから、世界各地へ調査隊を派遣するにしても、日本などとはくらべものにならないほど仕事がやりやすいのだ。 世界じゅうにかっての植民地がちらばっており、入国も簡単だし、言葉も、ほとんどが、英語でまにあう。

また、それらの国々の大学や研究所は、イギリスの援助でつくられたものが多く、すすんで協力をしてくれるのである。

イギリスが地球を研究する学問のうえで、大きな成果をあげたのもむりがないと思われる。

ついでに日本の古地磁気のことについて、簡単にのべておこう。

日本列島は地層のみだれがはげしく、古生代のものについては、測定がほとんどできない。

けれども、中生代にはいると、あるていど測定、ができるようになる。

京都大学の研究グループは日本の岩石の残留磁気をたんねんに調べた。

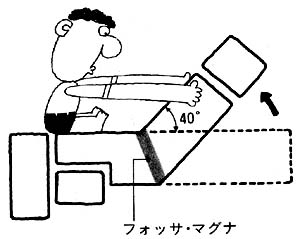

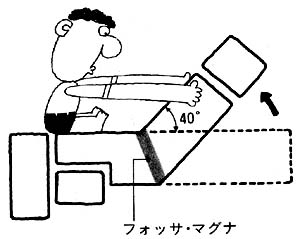

その結果、日本列島は、ちょうど真ん中あたりでおれまがったらしいということがわかった。

つまり、中部地方から東の部分が、北へ四十度ばかりまがったと思われる証拠が見つかったのである。

それを裏づけるように、中部地方にはフォッサーマグナ(中央地溝帯)という大きな割れ目がたてに走っており、その東と西では地質のうえで大きなちがいが見られる。 |

Fig137 日本列島はおりまげられていた

|

2 インドが動いた!top

さて、ロンドン大学グループが世界じゅうに調査隊をおくりはじめたころ、イギリスではもう一つのグループが同じような研究にとりかかった。

ランコーン教授かひきいるニューカッスル大学の研究グループである。

それで二つの研究グループは、自然に競い合うような形になった。

ニューカッスル・グループは、ロンドン・グループの調査結果を、そのままうのみにはしなかった。

ブリテン島が三畳紀以後に北上したらしいということ、また、右まわりに三十度回転したらしいということは、たしかに新しい発見である。

しかし、とランコーン教授は考えた。

「ロンドン・グループの解釈は、よく考えてみると大きな手落ちがある。

なぜなら、磁極の位置が変化したかもしれないということを、ぜんぜん考えに入れていない。

つまり、三畳紀の磁極は現在の位置にあったときめてかかっているのだ。

たしかに第三紀までの磁極の位置は現在とかわらなかったことが確かめられている。

しかし、それ以前のことは、まだ、だれも調べていないではないか。」

こうして、ニューカッスル・グループは、イギリスの地層はもちろんのこと、ヨーロッパ各地の地層をさぐって、先カンブリア時代いらいの各時代の岩石の残留磁気を調べはじめた。

ところが調べおわらないうちに、インドへ遠征したロンドン・グループの調査結果が発表された。

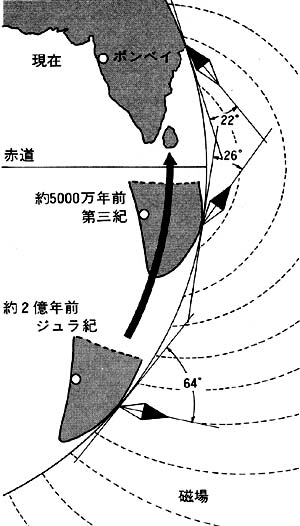

それによると、インドのボンベイの位置は現在北緯十九度であるが、ジュラ紀には南緯四十度にあったというのである。

つまり、インドはもとアフリカの南端にあって、それがジュラ紀いらい北へ北へと移動し、現在の位置になったというのだ。

その道のりは実に七千キロ、一年間に数センチメートル動いた計算になる。

この発表は人々をあっといわせた。

学者たちぱすぐさまウェゲナーの大陸移動説を思い浮かべた。

ウェゲナーがとなえたインドの移動と、見事に一致していたからである。

しかも、それは、対流説のホームズがひそかにもとめていた「全くべつな、動かしがたい証拠」であった。

岩石の磁気の方向を調べて、大昔の緯度を計算するというやり方は、正確な数字であらわされるので文句のつけようがない。

よく似ているサルとかミミズの化石が見つかったというような、あいまいな証拠とはちがうのである。 |

Fig138 インドは赤道をこえて北へ7000 kmも動いていた

|

学者たちは、ほとんど忘れかけていた大陸移動説を、もう一度考えなおしてみなければならなくなった。

一方、ニューカッスル・グループの調査も着々とすすんだ。

ロンドン・グループの発表に刺激されて、いよいよ、仕事に熱がはいったのだろう。

ニューカッスル・グループのやり方は、イギリスやヨーロッパの各時代の岩石の磁気を調べ、偏角と伏角から各時代の磁極をおりだしていくことだった。

ロンドン・グループのやり方とは反対に、ヨーロッパが動いていないことにすれば、磁極はどういうふうに動いたことになるか、その足どりをつかもうというのである。

その結果がまとまった。それをわかりやすくしめしたのが一四二頁の図である。

図を見ればわかるように磁極の足どりは、きれいな曲線をえがいていて、全くのでからめとは思えない。

これを現在の地図にあてはめてみると、先カンブリア時代の末にはカリフォルニア半島の先あたりに磁極があり、それがしだいに南下して南半球にうつり、カンブリア紀(五億七千万〜約五億年前)には太平洋の真ん中にあった。

それから磁極は北上し、石炭紀(三億六千万〜二億九千万年前)には日本の北海道付近をとおり、現在の北極にむかっている。

このような線を極移動の軌跡とよんでいる。

ニューカッスル・グループの研究は、ロンドン・グループの研究におとらず、見事なものであった。

いままで、だれもやらなかった新しい研究であるばかりでなく、もう一つのすばらしい事実が明らかにされたのである。

第二章の「大陸移動説とは」を、もう一度思いだしていただきたい。

ウェゲナーの大陸移動説への反論の一つとして、現在の気候とあわない動植物の化石が発見されるのは、極が移動したからだと考えた一連の学者グループがあった。

しかし、この主張は、石炭紀の氷河のあとと矛盾するではないかと、あっさり反論されたのだが、この極移動の考えそのものは、ウェゲナーもみとめて、自分の考えにも取入ざるをえなかったほどだ。

第二章では石炭紀だけしか見なかったが、このとき彼らは、それ以後の各時代についても、いろんな証拠を調べ、それをもとにして気候上の極、つまり地理上の極の移動を図にあらわしてみせた。

ところが、その軌跡が、ニューカッスル・グループが調べた磁極の移動の軌跡と、よく似た動きをしめしているのである。

ということは、地理上の極と地磁気上の極とは、大昔もいまも、大体近い位置にあって、いつも一緒に移動していたと考えてよい。

この発見は、ニューカッスル・グループの学者たちを大いに元気づけた。

ランコーン教授は鼻息もあらく、いいはなった。

「我々の古地磁気の研究によって、大昔の気候分布は、大陸が移動したと考えなくても説明ができる。」

それに対してロンドン・グループのブラッケット教授は、しずかに反論した。

「ランコーン教授たちの努力をみとめないわけではないが、イギリスとかヨーロッパの一部の古地磁気の調査だけでなく、もっと広く世界各地の岩石の磁気を調べてみないと、たしかなことは、わからないではないか。」

3 大西洋がきえた! top

しかし、ランコーン教授は、ぬかりがなかった。

イギリスやヨーロッパ大陸だけではなく、北アメリカ大陸の調査もすすめていたのである。

その結果が、前と同じような図にしめされて一九五七年に発表された。

これを見ると、先カンブリア時代には南東太平洋にあった磁極が、カンブリア紀には、だいぶ西によって南太平洋にうっっている。

それからシルリア紀にはさらに西へ移動し、フィリピンの東側へいっている。

そして、ベルム紀には中国北部にうつり、白亜紀にはシベリア北部をとおって現在の磁極へ近づいているのだ。

みなさんはこの図を見て、何か気づいたことがないだろうか。

第一に極移動の軌跡がヨーロッパの場合と非常によく似ているということである。

とても、偶然の一致とは考えられないほどだ。 |

Fig141 ヨーロッパの岩石からもとめた

磁極移動の軌跡(点線は南半球部分)と古気候学者が

推定した地理上の極の移動の軌跡(太線)

|

Fig142 北アメリカの岩石からもとめた磁極移動の軌跡(太線はヨーロッパでもとめたもの。いずれも点線は南半球部分)

|

ランコーン教授たちは、この図をにらんでじっと考えた。

「二本の曲線は、別々のものだろうか。 もし、そうだとすると、地球にはかって磁極が二つあったことになる。

それは、いままでのいろいろな研究によれば、考えられないことだ。 とすると、元々は一本であるはずのものが、何かの理由で……。」

よく見ると、二本の線は先カンブリア時代から三畳紀あたりまでは、経度にして三十度ほどはなれている。

ところが、ジュラ紀・白亜紀あたりからだんだん近づき、第三紀あたりでくっついてしまっている。

「これは、もしかすると……。」

ランコーン教授たちは大いそぎで地球儀をとりだし、北アメリカの地図をべつの紙になぞって、それを東へ三十度ほどずらしてみた。

すると、おどろいたことに、アメリカとヨーロッパが大体くつついてしまうではないか。

「おお!」

学者たちは、いっせいにさげび声をあげた。

「ジュラ紀以前は、大西洋がなかった。」というウェゲナーの言葉を思いだしたのだ。

まさにウェゲナーがいったように、大西洋はきえてしまったのである。

では、北アメリカ大陸とヨーロッパはいつごろから分裂をはじめたのか。

れは二本の曲線が近づきはじめた時期、つまり、ジュラ紀の末から白亜紀にかけてである。

これもウェゲナーの主張とぴったり一致するではないか! |

Fig143

|

こうして、すっかり忘れられていたウェゲナーの大陸移動説は、三十年ぶりで息をふきかえしたのである。

ランコーン教授は、さっそく、

「岩石の磁気という動かしがたい証拠から、ウェゲナー以来の大陸移動説を、立派に裏づけることかできる。」

ということを証明する論文を世界の学界に発表した。

世界の学者たちは、思いがけない発表にびつくりしてしまった。

大陸移動説なんてきいたこともない若い学者たちは目を白黒させ、古地磁気学という新しい学問にうとい老大家たちは、迷惑そうにまゆをひそめた。

イギリスの偉大な地球物理学者であるジュフリーズ博士は、六十八歳になっていたが、自分の本の中でつぎのようにかたっている。

「私がはじめて磁気のことを学んだのは学生時代であるが、その時私の教師は、磁気というのはショックに弱く、ちょっとたたいても、すぐ向きがかわってしまうといっていた。

近頃、若い学者たちがさわいでいる古地磁気学とかいうのは、地層の中の岩石をハンマーでたたいて試料を集めるという話である。」

思わず笑いがこみあげてくるではないか。

ところで、第二次世界大戦がおわってから、イギリスの学者たちは、どうして、とりつかれたように古地磁気学を研究し、だれもかえりみなかった大陸移動説とむすびつげたのだろうか。

イギリス人は、昔から地球とか生物といっか自然に対して、非常に興味をもつ国民だといわれている。

そのことが大本になって地質学や地球物理学では、世界の先がけとなったのであろう。

さらに、イギリスの地層や、植民地をたくさんもっていたことが幸いしたことなどは、前にのべたとおりである。

しかし、それだけではない。ホームズがあらわした『一般地質学の原理』という本が大きな力となったのではないだろうか。

この本は、ひろくイギリスの学校教科書としても使われた名著で、その中には、大陸移動説のことや、マントル対流のことが、くわしくのべられているのである。

また、学問のためには、直接生産につながらない研究にも、思いきって金をかけるというやり方も、私たちは学ばなければならないだろう。

4 地球の仕組みと起源 top

古地磁気の研究から、極が移動したこと、それと大陸が動いたことをむすびつけたランコーン教授の論文は、大陸移動論争を再び燃えあがらせた。

議論の中心はやはり、大陸を移動させた原動力の問題であった。

それに地磁気の謎、つまり地球はなぜ磁石になっているのか、磁石の極がなぜ移動するのかという問題も、当然くわわった。 これらの問題は、せんじつめれば地球の内部はどうなっているか、ということである。

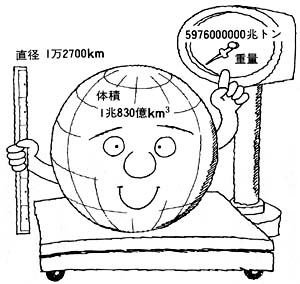

その前に地球の大ざっぱな身体検査をしてみることにしよう。

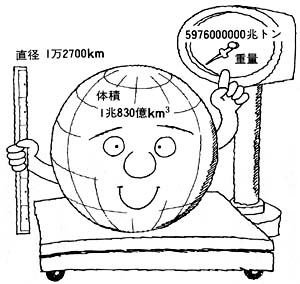

地球は九個の太陽の惑星の中で五番めに大きい。

直径約一万二千七百キロ、体積約『○八三、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇立方メートル、目方は約五、九七六、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇トン、目方を体積でわると、一立方センチあたり五・五グラムになり、同じ体積の水とくらべた重さ、つまり比重は五・五というわけだ。

このような巨大な球が一日に一回ずつ自転しながら一年がかりで太陽のまわりをまわっている。

自転の速度は一番速い赤道面で時速約千七百キロ、普通のジェット旅客機の二倍近い速さだ。

以上が地球の身体検査のあらましである。 |

Fig146 地球の身体検査

|

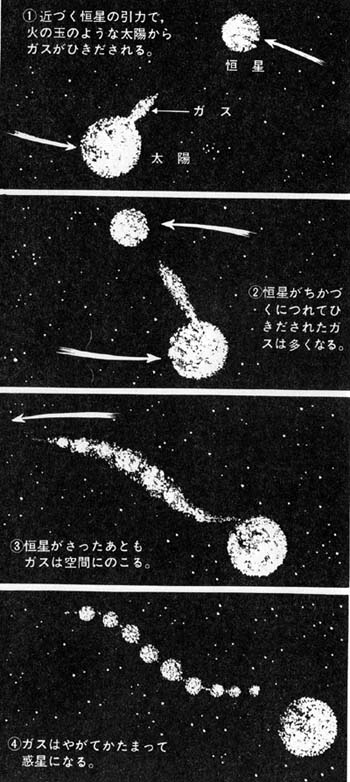

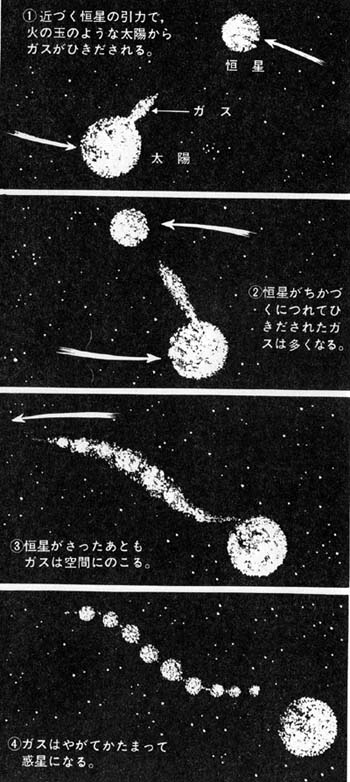

では、このような地球が、いつ、どのようにしてできたのだろうか。

地球のでき方について、長いあいだ信じられていたのが火の玉説だ。

これは、太陽の一部がちぎれてとびだし、だんだん冷えてかたまったのが、地球やその他の惑星たちだという考えである。

なぜ、太陽の一部がちぎれたかというと、大昔、ほかの恒星が太陽にぶつかったか、あるいは太陽すれすれにとおりすぎたためだという。

けれども、学者たちの研究の結果、ほかの恒星がそんなに太陽へ近づくなんて、ありそうもないことがわかった。

もし、仮にそういうことがおごったとしても、太陽からとびだした火の玉は、冷えてかたまる前に、宇宙にとびちってしまうだろう。

こうして火の玉説は勢いを失い、それにかわって出てきたのが宇宙塵説である。

宇宙空間は、ほとんど真空だが、実はそこにはたくさんの物質が、ガスとなったり、固体のかけらとなったりしてただよっている。これが宇宙塵で、べつの名を星間物質ともいう。

このような宇宙塵が、かって太陽のあたりに集まって大きな渦をまきながらまわっていた。

そのうち大きな渦の中に、いくつかの小さなうずかでき、宇宙塵の濃いところと薄いところができた。

宇宙塵の濃いところは、おたがいにひきあって、だんだんまとまっていき、大きなかたまりができた。

すると、引力によって宇宙塵はいよいよかたまりの中心にひきつけられ、密度の高いかたまりとなる。

そのかたまりの一番大きいのが太陽で、小さいのが地球などの惑星になった。

というのが宇宙塵(じん)説で、現在では、ほとんどの学者が、このような考えに賛成している。

さて、つぎは地球の年令である。

宇宙塵がかたまって、地球や太陽、つまり太陽系ができたのは、いつごろだろうかということだ。

これは長いあいだの謎であった。 |

Fig147 火の玉説

|

Fig148 宇宙塵説

|

けれども、キュリー夫人が放射性物質を発見したおかげて、やっとその謎をとくことができたのである。

その方法は前にのべた岩石の年令をはかるのと同じだ。

つまり、放射性元素は、規則正しく放射線を発射して、その分量をへらしていく。

いまここにナダフムのウラン二三八を含む岩石があるとしよう。

ウラン二三八は半減期が約四十五億年だから、四十五億年たつとウラン二三八は五グラムにへり、五グラムの鉛ができる。

だから、その岩石にふくまれているウラン二三八と鉛の量を調べれば、その岩石の年令がわかるのである。

こうして調べた地球上の岩石の中で、一番古いものは三十八億年という年令をしめしていた。

けれども、これがそのまま地球の年令というわけにはいかない。

なぜなら、地球は、それよりも前にできていたはずだから。

それでは、どうやって調べたかというと、その参考になったのは隕石である。

地球が宇宙塵からできたとすれば、その宇宙塵が地球におちてきたもの、つまり隕石の年令を放射性元素の時計で測れば、地球の年令をおしはかることもできる。

もちろん、これだけできめつけることはできないが、現在では、そのほかのいろいろな研究によって、地球の年令は四十五億歳だといわれている。

私たちがすんでいる地球は四十五億年前に誕生したわけである。

以上で地球の大体の姿はわかった。今度は、いよいよ、中身を調べる番である。

地球の内部は、一体、どんな具合になっているだろうか。

みなさんは、地球の内部のことなんか、とっくに調べがついていると思うだろう。

たしかに現代の科学の進歩ぱ卞ばらしい。人間をのせた宇宙船が地球の引力をふりきって、三十八万キロもはなれた月世界を探検しているし、アメリカの宇宙ロケットは十三億キロメートルかなたの土星を調べようとしている。

ところが、地球は私たちのすぐ足元にあるのに、なかなか本当の姿がつかめないことは、これまでも見てきたとおりだ。

そして地球の内部ともなると、みなさんが考えるよりは、はるかにむずかしいのである。

第二私たちが、直接見ることができるのは、鉱山の深い坑道で、せいぜい地下千メートルくらいのものだ。

ボーリングで鉄のパイプをうちこんだとしても、まあ一万メートルどまりである。

もっとも、火山が噴火したときふきだしてくる溶岩の中には、地下百キロぐらいのところにあると思われる岩石がはいっていることもある。

これなんかは、学者たちが目をかがやかしてよろこぶ、地球内部からの貴重な便りだ。

しかし、地球の中心までは六千四百キロメートルもある。

百キロ以上の深いところとなると、私たちは見ることも聞くこともできない。

そういうわけで、地球の内部は、三十八万キロもかなたの月より、むしろ遠いといえるかもしれない。

5 地震波をつかって top

ランコーン教授が大陸移動説をよみがえらせたのは一九五七年のことだった。

その頃はウェゲナーの時代よりは、はるかに地球の研究がすすんでいたが、地球の内部のこととなるといぜんとして謎につつまれたままだった。

でも、一部の学者たちは、こつこつと地味な研究をつづけていた。

たとえば鉱山の坑道へはいって地中の温度をはかるとか、石油をくみあげるためのボーリング孔を利用して、深いところのようすをさぐるといったことである。

これらの調査でわかったことは、深さ百メートルにっき、大体摂氏三度ずつ温度があがっていくということだった。

たしかに地球の中心部には、ものすごい熱がたまっていることだろう。

なぜなら、岩石は普通の金属にくらべると百分の一くらいしか熱をつたえないからだ。

たとえば、数百キロメートルの深さで放射性物質が熱を発生さぜたとしても、それが地球の表面まで伝わってくるには、何十億年もかかるのである。

だから深いところで発生した熱は、にげだすことなく、たまる一方ということになる。

かりに地球の中心部に、放射性物質が、全くないとしても、ものすごい圧力のために、かなりの熱が発生するはずである。

みなさんはディーゼルエンジンの仕組みを知っているだろう。

ディーゼルエンジンはシリンダーの中にガスをとじこめ、ピストンで急激に圧縮したときの熱で、自然に発火させるようになっている。

地球の中心は何百万気圧という想像もできないような圧力がかかっているはずだから、シリンダーどころの話ではない。

地球内部をさぐるもう一つの有力な材料は、地震波である。地震は昔から人類をおびやかした地球の変動の一つだ。地下で地震がおこると、あらゆる方向に震動か伝わっていく。その速度は、非常に早く、たとえば、千葉県野島岬の沖合で地震がおこったとすると、東京には約三十秒後、大阪には一分半後、ニューヨークには十四分後に伝わってしまう。

震動の伝わり方は、池へ石をなけたときの波紋のようにひろがっていくので、これを地震波とよんでいる。

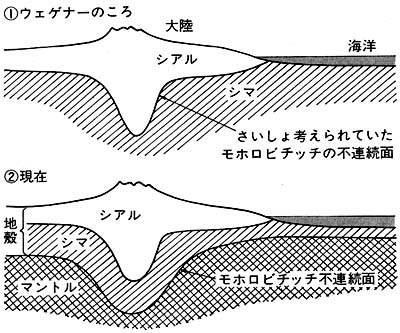

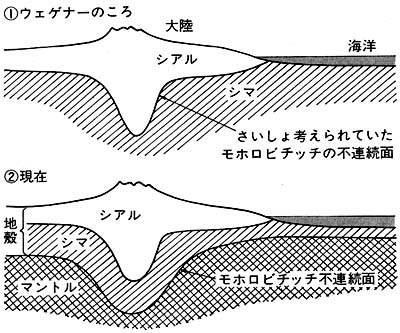

この地震波を研究して、一九一〇年ごろに地球の内部を調べたのが、ユーゴスラビアの地震学者モホロビチッチである。

モホロビチッチは研究をすすめているうちに、陸地では、数十キロまでは地震波が同じ速さで伝わるが、それ以上深くなると、きゅうに速度が速くなることを発見した。

このことからモホロビチッチは、

「地殻の深いところは、浅いところと成分がちがうらしい。

地球の内部は二つのちがった層からなりたっているのだ。」と考えた。

この二つの層のさかいをモホロビチッチ不連続面、あるいは簡単にモホ面とよんでいる。

モホロビチッチの発見は、地球内部についてときあかした最初のもので、偉大な業績ではあったが、彼はこのモホ面をシアル層とシマ層のあいだのことだと考えていた。

そのため、ウェゲナーも、アイソスタシー(地殻均衡)を考えるときに、大陸をつくっているシアルが、シマの上に浮かんでいると思ってしまったのである。

けれども、その後の研究によって、シアルがないはずの海底でも、同じように地震波は、ある深さまでくると、きゅうに速度をかえることがわかった。

モホ面は、シアル層とシマ層のあいだではなく、シマ層の下にあったのである。

このシマ層よりさらに下の層はマントル層と名づけられた。

つまり、現在では、シアルとシマからなりたっている地殻が、マントルの上に氷山のように浮いていると考えられるようになった。

しかし、この訂正は、大陸移動説の考え方をくつがえすほどの問題ではない。

そのため、この本でも、これまではウェゲナーの間違いそのままに、シアルがシマの上を動いたと書いてきた。

シアルを地殻、シマをマントルとおきかえれば、現在の理論と全く同じだからである。

このモホロビチッチの発見がきっかけとなって地震波の研究は急速にすすんだ。 |

Fig153モホロビチッチの不連続面は、

最初シアルとシマの境界と考えられていた(上図)。

そのためウェゲナーの大陸移動説も

シアルがシマの上をすべっていくと説明されたが、

のちにモホ面はシマ層の下マントルとの境にあると訂正された(下図)。

|

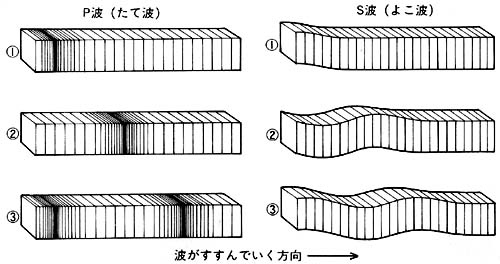

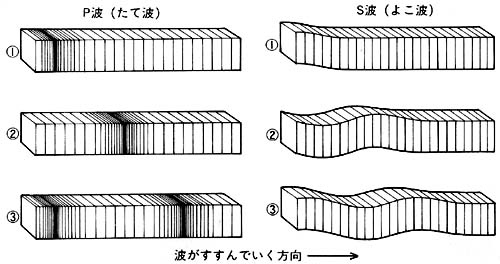

ところで地震波には、たて波(P波)とよこ波(S波)がある。

たて波というのは、空気中を伝わる音の伝わり方と同じように地球の内部を伝わっていくもので、P波とよんでいる。

これに対して、よこ波は地中の物質をねじるようにしながら、すすんでいくもので、S波ともよんでいる。

伝わる速さは岩石の種類などでいくらかちがうが、地表に近いところではP波が秒速五・五キロメートル、S波が秒速三・三キロメートルぐらいである。

つまり、P波がS波より一・七倍ほど速いのだ。だから震源地が遠いときには、はじめ、ぐらぐらっとP波が伝わってき、そのあとでゆさゆさとS波がとどく。

けれども、震源地がごく近い場合は、P波とS波がほとんど一緒におしよせてきて、激しい上下動をおこす。

直下型地震というのがこれである。 この地震波をつかって、学者たちは、地球の内部を、くわしくさぐりはじめた。

実際に地震がおこったときばかりでなく、人工地震をおこして実験を繰り返したのである。 |

Fig155 地震波が地球内部をつたわる速さ

|

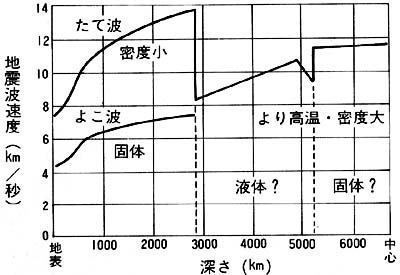

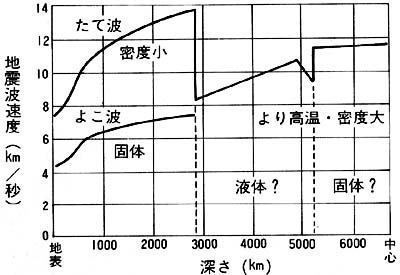

それによると、P波は地下三十キロメートルのところでは毎秒八キロであったが、だんだん速くなって地下二千九百キロ近くになると毎秒十四キロくらいになる。

けれども二千九百キロの深さで、きゅうにスピードがおち、毎秒八キロくらいになってしまう。

それからじょじょに速くなり、五千二百キロ近くになると、きゅうにふえて毎秒十二キロになるのである。

このような地球内部の速度のあがりさがりはS波でも、二千九百キロあたりまでは似たものであった。

ところが、二千九百キロより深いところへは伝わらないことがわかった。

これは、どういうことだろうか。

実験によって学者たちは、S波が液体の中は伝わらないことを知っていた。

答えは簡単である。

「二千九百キロより深いところは、どろどろにとけて、液体状になっているからだ。」

しかし、と学者たちは考えた。

「五千二百キロのところでP波の速度がきゅうにふえるところをみると、中心部はおそらく、一体になっているにちがいない。」 |

Fig155 地震波が地球内部に伝わる速度

|

6

地球の内部を調べる top

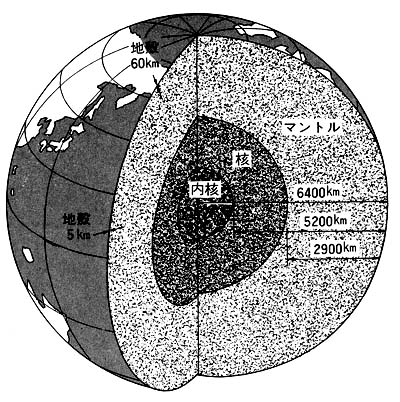

このような実験や調査から、地球の内部の仕組みをまとめてみたのが一五七ページの図である。

一目見てみなさんは、ゆで卵をきったときの形と似ていると思うだろう。

まず、一番外側に五〜六十キロメートルの厚さの地殻がある。これは海の部分は五キロほどの厚さで、大陸部分は六十キロメートルぐらいの厚さという意味だ。

地殻の下には二千九百キロの厚さのマントル層がある。マントル層はかんらん岩(比重三・二)など、シアルやシマ層より比重の大きい岩石からできている。

固体ではあるけれども、深くなるにっれて圧力がふえ、温度も密度も高くなっていくはずだ。

マントルの内側が、二千三百キロの厚さの核である。

核はおもに鉄からできていて、高温のためにどろどろにとけていると思われる。

一番外側の部分でも四千度くらいになっているだろう。

その内側が厚さ千二百キロの内核。

ここは地球の中心部で温度は摂氏六千度、圧力は約三百六十万気圧くらいだろうと考えられている。

内核もおもに鉄からできていると思われるが、ものすごい圧力のために六千度でもとけることができず、固体の状態だろうということは前にものべた。

こういうと、みなさんは、ふしぎに思うかもしれない。

けれども、物質は圧力が高くなるほどとけにくくなるのである。

たとえば、氷は普通(一気圧のとき)摂氏零度でとけるが、二千気圧のところでは八十度以上にならないととけないのだ。

手をふれると、やげどしてしまうような氷もあるわけだ。

鉄は地表では比重七・九で、千五百三十度になるととげてしまう。

しかし、地球の中心では、ものすごい圧力でおしちぢめられ、比重は十八くらいになっているという。

これでは六千度の温度でもとけることができないだろう。 |

Fig157 地球の内部

|

|

|

|

|

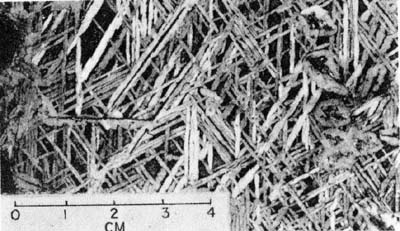

Fig158 隕鉄(左)。断面を拡大してみる(右)と、地球上の鉄には見られない特殊な構造をしている。

隕鉄は小惑星のかけらがおちてきたものだが、地球の中心部も同じような鉄でできていると考えられる。 |

核と内核とまとめてコアとよぶこともある。コアというのは核という意味だ。

地球が誕生したころは、鉄も地球全体にちらばっていたと思われるが、しだいに軽い岩石が上に浮かび、重い鉄は下へ沈んで中心に集まったものだろう。

地球の核が鉄からできているだろうという考えには、わけがある。

前にのべたように、地球が宇宙塵から生まれたとすれば、その宇宙塵が地球におちてきたもの、つまり隕石は、地球の模型だと考えていい。

ところで、隕石には石質隕石と隕鉄の二種類があって、石質隕石が地表に見られる普通の岩石と似た物質からできているのに対し、隕鉄は鉄のかたまりである。地球の中心部も、この隕鉄と同じだろうというわけだ。

また、地球全体の比重は五・五なのに、地殻は二・七〜三、厚さ二千九百キロのマントルでも三・二〜四・四しかない。

そこで地球の中心部を鉄(比重七・九)の層と考えれば、ちょうど計算があうのだ。

では、このような仕組みの地球に、なぜ、磁気があるのだろうか。

このことについては、長い間、地球の内部が巨大な永久磁石になっているからだろうと考えられていた。

永久磁石をつくるための鉄は地殻にもたくさんふくまれているし、地球の中心部は鉄からできているらしいということも、この考えの裏づけとなった。

ところがキュリー夫人の夫ピエール・キュリー(一八五九〜一九〇六年)の研究によって、この考えはなりたたなくなった。

鉄は、摂氏七百七十度になると磁気をうしなってしまうことがわかったからである。

このように物質の磁気がなくなる温度を、研究者の名前をとってキュリー温度とよんでいる。

地球の核の温度は、どんなにわりびきして考えても七百七十度以下ということはない。

すると、どんな巨大な永久磁石でも、たちまち力をうしなってしまうだろう。

永久磁石説にかわって考えられたのが地球ダイナモ説である。

ダイナモというのは発電機のことであるが、どろどろにとけた鉄が核の中を流れ、電気をおこすというのだ。

その電気で電磁石、がつくられ、磁場ができるというのである。

もし、何かの理由で核の中の流れがかわれば磁場のむきもかわることになる。

そうすると磁極の移動もうまく説明がつくので、この考えは多くの学者に受入れられている。

日本の竹内均博士らも地球ダイナモ説の仕組みを考えだすのに大きな役割をはたした。

さて、それでは、いよいよ、大陸を動かす原動力の問題にうつることにしよう。

top

**************************************** |