|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

第一章 過去を開くカギ――化石

1 消えた動物 top

この本は、ずっと昔地球上に住んだ動物と`当時の地球の様子の物語である。

これは、恐ろしい恐竜のティラノサウルス・プロントサウルスなどと彼等の同族の物語であるが、また、恐竜よりも二億年も昔の、いわば祖父ともいえる、トカゲに似た小さな動物の物語を含む。

これは、剣歯虎や巨大なナマケモノやマンモスの物語でもある。

恐竜が重い足取りで歩いていたとき、やぶかげに隠れていた、小さなネズミに似た動物の物語である。

さらに、かつてこの世の海に住んだ動物、陸上に住んだ動物、空中に住んだ動物など、あらゆる動物の物語である。

最小のものから最大のものに至るまで、三〇億年あるいはそれ以上昔に住んでいた最初のちっぽけな単細胞生物から、三万年前の石器時代の人間が狩った毛サイやホラアナ熊に至るまでの物語である。 |

スミロドンという剣歯虎の模型、サーベルのような形をした巨大な歯をもつ更新世の動物。高さ約90cm、アメリカ、ロサンゼルスのラソチョ・ラ・フレアのアスファルト・ピットにたくさん出た。(エール・ピーボディ博物館)

|

これは、先史時代の動物たちと、それらに食物やすみ家を提供した植物についての物語でもある。

先史という言葉は、“歴史以前の”ということを意味するから、有史前の動物とは、偶然にしろ必然にしろ起きた事件や見たり感じたりした事柄を記録に残すことを始めた人類の出現以前に、住んでいた動物のことである。

それでは、先史動物とはどんなものであったかを、私たちはいかにして知るのであろうか?

その答はこうである。そういった動物たちのあるものは、岩石中に彼等自身に対する手がかりを残すのである。

つまり、私たちが化石と称している手がかりを残すのである。

私たちは、これらの手がかりから、また化石のあるものを現存動物と比較することにより、ずっと大昔の動物について、たくさんのことを知ることができる。

しかし、化石がいかにしてつくられたかを理解するためには、まず地球について学ばねばならない。

地球はいかに形成され、いかに変化したかを知らねばならない。

2 地球の誕生 top

地球を研究する科学者たちは、私たちの住むこの遊星が、約四五億年昔に誕生したと算出している。

地球がいかに形成されたかということは、確実には知られていない。

一つの考え * は、太陽のまわりを回るガスとちりの大雲があったということである。

この雲が回る速力を減じて小さな渦巻きになった。

これらは。回転するにつれて、次第に密度を増し、ついに、現在太陽のまわりを回る遊星になった。

もし、これが地球が形成された方法であるとすれば、地球はまず最初は冷たかったのかもしれないが、後に地球自身のもつ物質の放射性により非常に熱くなった。

若い地球のまわりの大気中のガスは、たぶん水蒸気をたくさんは含んでいなかった。

しかし、地球が冷却し始めるにつれて、大気は変化した。

メタンやアンモニアのようなガスが化学的に変化したにちがいない。

そして、これがより多くの水蒸気を生成した。それから、最初の雨が降った。

最初に、この雨は、まだ熱い地球にぶつかって、大きなジュージューという音を発しては、再び蒸気として上昇したに相違ない。

しかし、やがて、雨は滝のように降り、最初の河床を刻み、そしてくぼ地をみたして、最初の湖や海をつくった。

雨が降るとき、雨は岩石の破片を海に流しこんだ。海は海崖を侵蝕し、岩石の大塊を小さくした。

この侵蝕は、序々に土地をすり減らした。地中深くの運動が、熱い熔岩を岩石の割れ目から注ぎ出し、火山をつくる原因となったし、あるいは地震を起こし、あるいは地殻をつき上げて新しい山脈とした。

これらの変化――古いもののまめつと新しいものの形成は、地球誕生以来ずっと行なわれてきたし、現在も進行している。

* 地球を含む太陽系の生成に関しては、たとえば日下実男著「宇宙学入門」(社会思想社)にくわしい。

3 堆積岩力できる top

陸地から削られていった岩石の破片には、いったい何ごとが起きただろうか?

川がそれらを湖や海に運びこみ、そこでそれらは底に積もる。泥・砂・礫の層は、ゆっくりと厚くなる。

もし、この堆積物をかき回すようなことが何も起こらなければ、底にたまった層は。上の方の層の重さにより圧迫され、水分を脱して固くなり、ついには砂岩・泥岩・石灰岩等となる。

こういったタイプの岩石は、それらが堆積物から作られるので、堆積岩と呼ばれる。

しかし、泥や砂や礫は、川が陸地から運んでくる唯一のものではない。

大雨の時の、はんらんした川を思い起こして頂きたい。濃い褐色に渦巻いた水の中に、木の葉や小枝や丸太や、さらに死んだ動物の遺体まで、あらゆるものが、ぐるぐる回りながら、海まで流されていくのを見ることができる。

これらのものもまた漂流しては、水の静かで穏やかな水底に落ちつく。

そしてそれらは、海底で、海棲動物の死体と一緒になるのである。

4 化石ができる top

漂流物が泥質の海底に横たわると、死んだ動物の柔い部分は、腐肉を食う動物に食われるか、または分解してしまう。

しかし、固い部分・貝殻・骨・歯は残るかもしれぬ。

さらに多くの泥や礫が流されてきて、それらをおおい、そして、もしこの堆積物が岩石になるならば、遺体はその中に埋没されて化石

* 化される。

もしも堆積物が海底で岩になるのならば、私たちはなぜ乾いた陸地に化石を見出すのであろうか?

それは、海にできた地層がやがて地殻 ** の大運動によりもち上げられたからである。

私たちの知る最も大きい山脈の多くのもの、たとえばロッキーとかアルプスとかアンデスとかは、古代の海の底に横たえられた岩石からできている。

大部分の、しかしすべてではないが、化石は湖または海でつくられる。

あるときには、動物は陸上の泥質の深みにはまりこんで化石となるだろう。

あるいは、褐色の砂やチリとともに漂流し、水底は定着し、それが後に化石となる。

化石研究者はいわば探偵である。化石を発見した時、彼等はしばしば、それが正確に何であるかについて、まったく頭を悩ますことがある。

確信を得るまでには、同一あるいは他種類の化石を、より多く見つけ出さねばならない。

立派な探偵のように、どこにその手がかりを発見するか場所を確かめなければならない。

ただたんに産出場所ばかりでなく、岩石の種類やその岩石中の正確な層準について確認しなければならない。

その化石が生きていた時代はいつであったかを調ぺねばならない。

* 化石の概ぼうについては、井尻正、二著「化石」(岩波新書)大森昌衛著「よみがえる化石」(講談社)にくわしい。

** 地球の内部構造については、竹内均・上田誠也著「地球の科学」(NHKフックス)にくわしい。

5 地層と化石 top

さて、地層と呼ばれる堆積岩の層は、各々が次々と重なって積もる。

その結果、最も古いものが底にある。地層が地殻の運動によりひっくり返されたり、あるいは褶曲されたりするとしても、どれが元来下位にあったものかを、普通は解くことができる。

一続きの地層の底近くの層から出る化石は、頂上近くの層から出る化石よりも古い。

ヨーロッパのドーバー海峡にそびえるチョークという地層は、微小な海棲動物の殼から大部分ができている白い堆積岩である。

ある学者の計算によると、チョークはその約三〇センチの深さをなすためには、約三万年かかったという。

そこで、もし二つの化石がチョークの崖で垂直距離三メートル離れてあったとすると、高いところにある地層は、低いところにある地層より約三〇万年若い。

化石による時代決定というこの方法は有用である。

それは、地層の中の相対的時代を語ってくれるのである。

しかし、それは、私たちが、地質時代の現在から過去を通して、互いに引き続いてきたすべての地層についての情報を一緒に集め得なければ、その地層自身の時代をも語ることができないのである。

これは頭の中でちょっと考えるほど容易なことではない。 |

イギりス・ドーバー海峡に面した白いチュ−クの崖

|

というのは、大部分の地層が、すでに侵蝕され、あるいは、地殻の運動により褶曲され、何等かの理由で変化させられたり不完全にされているからである。

それにもかかわらず、私たちは、この方法で、およその地質学的時間のものさしとすることに成功している。

これは、地質学的時間の各々の区分の中での、岩層の古さを表わすのである。

6 地質時代の長さの測定 top

岩石ができてからの長さをきめる普通の方法 * は、岩石中の放射性物質を用いることである。

これは、岩石の鉱物に含まれている放射性同位元素の半減期から、岩石・鉱物の生成以来の年数を測定するのである。

これらの元素は、時間がたつにつれて次第に他の同位元素に変わる。

たとえば、ウラニウム元素は崩壊して、最後に、ついには、ウラニウム・鉛の同位元素に変わる。

ウラニウムの量の半分がウラニウム・鉛の同位元素になるのには、どれくらいの時間がかかるのかを、科学者は知っている。

それは約四五億年である。

18

ある種の岩石は、最初に形成されたとき、いくらかのウラニウムを含むが、鉛は少ししか、あるいは全然含まない。

その岩石の現在のウラニウムとウラニウム・鉛の同位元素の存在量は、質量分析器の発達により、非常に正確に測定されうる。

これらの割合からと、ウラニウムの“半生”に関する知識から、岩石の生成された時代の絶対年代の測定は、小さな誤差の範囲で、計算されうるのである。

科学者は、この方法で岩石の時代を決定するために、ウラニウム・鉛のほかに、いくつかの他の放射性同位元素を使用する。半減期の長さと、材料として用いられる岩石の種類により、適切な方法が選ばれるのである。

たとえば、カリウム・アルゴン法やルビジウム・ストロンチウム法などが活用されている。

しかし、これらの試料として利用される材料はやはり限られている。地球の深い内部から流れ出る融けた物質からつくられてできた岩石を火成岩と呼ぶが、これらは堆積岩とちがって、化石を含まない。

しかし、上下を堆積岩にはさまれる火成岩はわりと普通で、それらの年代を放射性同位元素により測定すると、火成岩の上や下の堆積岩の時代に対して良い手がかりが得られる。

また、堆積岩中の火山灰や海緑石について、カリウム・アルゴン法による測定が行なわれている。

若い時代の測定については炭素一四法というのが用いられる。

生物は、自然の宇宙線でできた一定量の炭素一四を体の中にもっていて、死ぬとその量が次第に減ってゆくので、その減りぐあいから、その生物の生きていた年代を知ることができるので、考古学や第四紀の地質学で盛んに活用されている。

さて、現在発見されている限りで最古の岩石については、地球自身の古さの半分をゆうに超える、三五億年という値が得られている。

むろん、多くのもっと古い岩石もあったに相違ない。しかし、これらは他の岩石の下に深く横たわっているとか、あるいは、すベて削剥されて、新しく堆積岩をつくっているとかいうような理由もあって、未発見なのであろう。

地質学者には、地球の大陸地域の地殻が、この時期より前にはまだ不安定だったか、あるいはマントル ** からの分離が始まる前であったのかだといっている人もある。

* このような方法については、たとえば、ハーレイ著 竹内均訳「地球の年齢」(河出書房)にくわしい。

** ハーレイ著(前出)参照

7 化石発見まで top

多くの化石が堆積岩中に残っているが、一般に堆積岩は、それより後に堆積した地層の下に深く隠され、化石採集者は、堆積岩があるところではどこででもいろんな時代の化石を入手できるというわけではない。

そこで、私たちが、この探偵物語で手がかりを見つけることができるのは、よほど運に恵まれた場合であると考えることができる。

すなわち、まず動物が化石にならねばならないし、これはほんのときたま起こることである。

普通だと、動物は死んでしまうと、間もなく完全に破壊されてしまうだろう。

次に、化石は岩石中に保存されねばならない。

それから、その岩石が変成作用などを免れねばならない。

さらに、それは、私たちがそれを採集できるように、地表に露出するか地表近くに存在しなければならない。

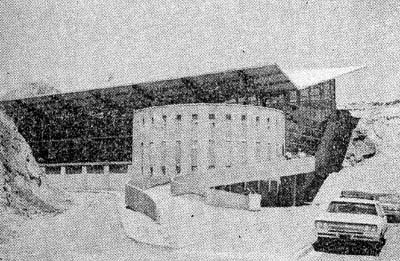

化石を含む地層は、鉱山やトンネルや道路などの切り割りに露出していることがあるが、最も普通には、自然の営力つまり、まわりの岩石を侵蝕する海・風・氷・雨・川などによって、自然に露出している。 |

アメりカの恐竜国立公園には、地層の中にどんな状態で恐竜が

埋まっているかを示すために野外に保存された、展示揚がある

|

そして、むろん化石が露出している時に、それが化石であり、かつ化石は語るべき物語をもっているという知識を多少なりとも知っている人により、発見されねばならない。

そうでないと、せっかく発見された化石も、たんなる骨とう品と同一に扱われ、あげくのはては、金銭的売買の対象としてのみ考えられるという、悲しい事態にたち至るのである。

8 古代人の化石観 top

崖のそばを歩くとき、あるいは川土手に沿って歩くとき、地中に深く穴をうがったとき、どこでも、時には化石が見つかったに違いない。

二〇〇〇年以上も昔、二、三のギリシアの思想家は、彼等が見つけた化石は、動物と何か関係があると推測した。

たとえば、紀元前五世紀にいたクセノファネスは、はるか奥地に魚や他の海棲生物の化石を発見し、陸地の一部は、あるときには海の下に隠されたのだと示唆した。

しかし、化石についての、これら科学的書物は、中世の暗黒時代には大部分忘れさられ、その間、無視された。

中世の人々の中には、化石というのは、悪魔が動物をつくろうとしたときの作品なのだと、考える人もいた。

旅行家により記述された伝説上の動物の骨であると考えた人もいた。

一六世紀のルネッサンスになって始めて、化石を再びまじめに研究する人が出てきた。

レオナルド・ダ・ビンチは、化石はかつて生きていたものの遺物であるということ、陸や海の位置が変わって、陸地が海の下に沈み、海の下の層が隆起して陸地になったということを認識していた。

これに反し、ほとんどの人は、古い“理論”を信用していた。

人々にお気に入りの一つの暗示は、化石はノアの洪水におぼれた動物や人の遺物であるというのだった。

しかし、一七・八世紀になると、たくさんの自然史家が、化石の蒐集をし、その研究を行ない、著述を残した。

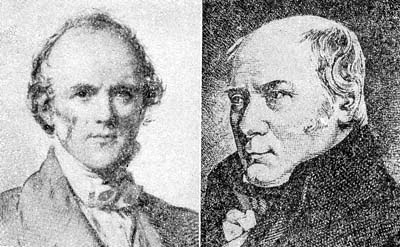

これらのうち、最も偉大な一人は、キュビエ男爵(一七六九−一八三二)であった。

フランス革命の後に、パリの多くの家は、近くの採石所からの石で再建築された。

これらの採石所の岩石は、たくさんの興味深い化石、特に脊椎勁物の化石を含んでいた。

キュビエは、これらの化石の蒐集を行ない、それらを研究した。

彼は、各々の岩石の層がそれぞれ独自のタイプの化石動物をもつという事実に気がついて、困惑したのである。

彼は、あらゆる動物を殺してしまうような恐ろしい激動が、非常にしばしば地球を襲ったのだと示唆した。

各々の大変動の後に、動物の新しい集団が創造され、これらも、次の大変動により殺されたというのである。 |

キュビエ男爵。化石の研究の先駆者で、特に脊椎動物化石の研究を

行ない、天変地異説を唱えた

|

9 地質学の父 top

英国では当時、ウィリアム・スミス(一七六九〜一八三九)が、化石は岩石中で、地層により異なっているということに注意していた。

スミスは運河をつくる技師であった。そして、英国中を旅行していたとき、化石を研究した。

彼は、化石が、化石自身のことについてばかりでなくそれを含む岩石について語ってくれるが故に、化石に興味をもったのである。

彼は、ある化石は、一定のタイプの岩石をマークするのに使うことができるということを認めた。

なぜならば、それらの化石は、その岩石にのみ発見されたからである。

化石を用いて、彼はイギリス中の岩石のタイプを地図に描きわけた。

スミスの仕事は、地球の研究をする地質学という自然科学の始まりであった。

地質学という新しい科学の父の一人は、チャール・ライエル卿(一七九七〜一八七五)であった。

ライエルは結局は、キュビエの天変地異説を論破した。 |

(左)「地貿学原理」の著者チャールズ・ライエル卿。

ダーウィンはライエルの本を愛読している。

(右)イギリス地質学の父といわれるウィリアム・スミス

|

彼は名著「地質学原理」という本を著わし、科学的な考え方の上に長く影響を残した。

大昔に起こったできごとも、現在のものと同じような自然の力で生じていたという考えに立っていた。

ライエルとその時代の他のほとんどの科学者は、各々異なったタイプの動物が、神により特別に創られたのだと考えた。

しかし、一九世紀の中頃には、二、三の科学者はもはや“特別の創造説”に満足しなかった。

たくさんの問題が彼等を悩ました。

たとえば、同じプランに基づきながら現存種や化石種など、どうしてそんなに多くの動植物が造られなければならないのだろうか?

10 生物の進化 top

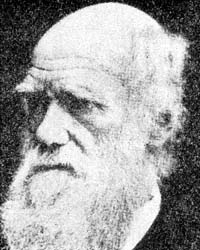

こういった疑問を抱く科学者の一人がチャールス・ダーウィンでああった。

一八三一年に、ダーウィンは植物学者としてイギリスの調査船ビーグル号に乗って出帆し、世界一周の旅についた。

彼が南アメリカに寄ったとき、現在その大陸に生きている動物と似ているが同じではない多くの動物の化石を発見した。

たとえば、彼は、アルマディロに似たグリプトドンという、ヨロイを着た動物の化石を発見した。

ダーウィンにとっては、たぶん、それらは実際に関係が深かったので似ていると思われたのである。

おそらく、動物の各々のタイプは固定したものではなくて、序々に新しいタイプに変り得たのであろう。

この考え自体は、決して全く新しいというわけではなかった。

新しかったことは、この変化すなわち進化がいかにして起こったかということについてのダーウィンの考えであった。

彼は二つの事実から出発した。 |

ダーウィン

|

小さい池に蛙の卵をいっぱい発見できることからも理解できるように、一つは、各々の種は、普通だと生き残り得る数よりもずっと多くの子どもを生むことである。

次に、ある種の二つのメンバーは正確に同様ではなく、個体間の変異が見られる。

もし動物がこのように変異するものならば、あるものは他のものよりも、その動物としての生活方法によりよく適合しているものもあるに相違ないということである。

ダーウィンは、よりよく適合した動物が子を産む機会をよりよくもてば、それらの子孫は、より有利な性質を受けつぎ易いと感じたのであろう。

ともかく、自然の環境の中で、自然淘汰という過程をへて、適者は生存し、種は次第に変化し、進化するという考えである。

ダーウィンの著書「種の起原」は、人々をして、化石に多くの興味を抱かせるのに成功した。

というのは、それは、化石が、今日生きている動植物の先祖の遺物であることを示したからである。

こうして、現在では、私たちが良く知っている現存の動物に至る祖先からの変化が、化石の証拠により、一般によく普及されている種類がある。

たとえば馬の仲間の進化などがそれである。

11 岩のかけらの意味するもの top

私たちは、化石と岩石から何を学ぶことができるか?

その一例を知るために、化石とそれを含む岩石の一かけらをとってみることにしよう。

例として、こういった研究の発祥の地イギリスでよく知られた例を挙げることにする。

イギリスのリバプールの近くの採石所では、岩石は赤味を帯びた色であり、それは、その岩石が砂浜の砂からできたことを暗示している。

過去のある時代に、リバプールの近くのこの場所は、暑い砂漠であった。

この採石所に見られる石板の表面をよく観察すると、漣痕(さざなみあと)が見つかることがある。

これは、私たちが、現在の砂浜の波うちぎわに見るのと同じような印象である。

だが、採石所では、石になった状態で発見されるのである。

そこで、この一片の岩石板をつくっている砂は、かつての砂浜の部分であって、風が吹いたとき水が波を起こし、これらの漣痕をつくったのだという光景を想像することができる。

この採石所産の、他の石板にも、同様の興味深いものを発見することができる。

切り出された平らな表面に、雨滴の作った穴の印象を見るだろう。

もし、私たちがこれらの石板のいくつかを発見し、採石所におけるそれらの元来の位置を再現することができるならば、それらは、ほぼ二億年も昔にうがたれた穴の印象をつくった雨に吹きつけた風の方向を物語ることになるだろう!

なんとファンタスティックな話ではないか。 |

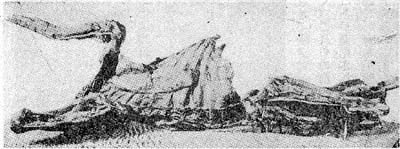

大昔の雨滴の印象と恐竜の足跡。

アメリカの三畳紀ヌワーク砂岩の例(エール・ピーボディ博物館)

手のような足あとの化石、

一番小さい指は親指ではなく爬虫類のもつ外側の短い足指であった

|

その採石所からそう遠くないところで、無数の小動物の足跡にぶつかることができる。

これらの足跡のいくつかは、むしろ人間の手に似ている。五つの指があって、一つは親指のように後に曲がっている。

しかし、私たちがこれらの足跡を辿っていくと、“親指”が印象の外側に位置しているということで、はたと考えあぐむことだろう。

これらの小さな足跡が始めて発見されたとき、科学者たちはそれらを理解することができなかった。

その親指が正しい位置にあると考えて、交叉した脚で歩く動物の歩きぶりを夢想する学者さえいる始末だった。

後になって、古生物学者は、五つ目の指は、まったく親指というようなものではなくて、多くの爬虫類がもつ外側の短い足指であると悟った次第である。

この足跡をもつ動物は小さな爬虫類だが、誰もこの動物の骨を見つけていない。

しかし、たくさんの足跡が発見されて、古生物学者はこの動物についてたくさんの問題を解くことができたのである。

たとえば、その動物はどこに住んでいたのだとか、何を食べて生きていたのだとか、何を探しながらどこをうろついていたのだとかである。

こういう手のような足跡と同じように、一見トカゲのようなやり方で走る小さな動物についてずっとたくさんの小さな足跡も発見されている。

他の岩石の破片から、この砂だらけの土地に生えていた少しばかりの植物の種類も解っている。

こういったやり方で、二億年昔に、リバプール以外の場所でも、どんなふうであったかを知ることができる。

そこに生えていた植物やそこに生きていた動物の種類をはじめ、その土地では気候がどんなふうであったかということさえ、ある程度の推察を行なうのである。

12 化石のいろいろ top

|

恐竜の卵の巣の化石、モンゴルの白亜紀の地層から発見されたもの、

条件さえよければこういうものも化石となる

自亜紀の恐竜トラコドンの“ミイラ”の化石、肋骨や肩のところ、

前肢などに皮膚が保存されている(アメリカ自然史博物館)

|

トラコドンの皮膚の化石。現在のワニ皮のように厚い。

(アメリカ自然史博物館)

|

私たちは、化石と岩石から何を学ぶことができるかについて、予察を試みてきたが、ここでまた、化石とはいったい何であるかについて、もう一度考えてみよう。

化石は、通常は、生きている動物に見られるような実際の骨とか貝殻ではない。

化石が埋没された岩石中で、骨の物質は次第に岩石由来の他の化学物質で置き換えられる。

化石は岩石になっているが、生物の、もしくはそれの生活の形を保っているのである。

ある場合には、動物の遺物は、動物が岩石中に閉じこめられた後に腐り、それがあった場所は他の物質で充たされる。

そのときは、動植物の外側の型が化石として得られるであろう。

非常に特殊な条件下では、動物の柔らかい部分が化石化する。 |

恐竜の骨の樹断面、細かい組織まで保存されているが、白色の部分は主に水酸燐灰石で

暗色の部分は主に石英からなっている

|

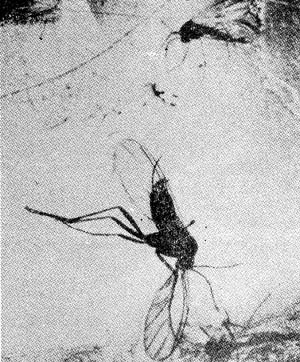

コハクの中の昆虫の化石、ドイツの

バルチック海岸の第三紀漸新世の地層に産したもの

(エ−ル・ピーボディ博物館)

|

これは。その動物が腐敗を防ぐ物質中に捕えられる場合にたまたま起こる。

昆虫その他の小動物は、松の木からしみ出る樹脂中に保存され得る。この樹脂は、その後化石化するときはコハクとなる。

また、たとえば今日でいえば黒海のような海の底の条件は腐敗を防ぐ。

これらの海の泥から造られた岩石が、クラゲのような柔らかい体をもった動物の印象を含むことが発見されている。

シベリアの氷の中に、“深く氷っていた”マンモス * が発見されている。

厳しい寒さが腐敗を停止させ、動物体が完全に保持されるのである。

化石には、他に、木の葉や環虫やはい跡や足跡や住み穴や歯の印象とか、さらに糞石と呼ばれる排せつ物の保存されたものまである。

これらすべてのものが、過去の動物や植物について、私たちに語ってくれるのである。

* プフィツェンマイェル著橋口健二訳「シベリア探検記」(社会思想社)にくわしい。

13 生命の歴史 top

この章のしめくくりとして、化石とそれを含む地層から知られた、生物の歴史のりんかくだけを描いておこう。

まず最初、生命はすベて海中にあった。非常に初期の生物のことについては、現在のところ、私たちはあまり多くを知らない。

ただ、それらが小さくて、単純で、固い部分をもたないものであったことが、化石の証拠から解っている。ある動物は、だんだんと大きくなり、より複雑になった。

あるものは貝殻を発達させたし、あるものは外側に固いものをつけ脚と接合した。多くのものが環虫のようなものであった。

こういった、あらゆる初期の動物は、無脊椎動物、つまり脊椎をもたぬ動物である。

脊椎をもった動物は、ずっと後になって、約五億年昔に出現した。

最初の、魚のような動物は、おそらく川に住んだ小さな動物であった。

この頃、陸地にはまだ生物がいなかった。植物が陸地に侵入した最初の生物であったが、いったんそうなると、動物もまた上陸し、それらを食べた。

最初の化石陸上動物は、約四億二〇〇〇万年昔のサソリやヤスデの仲間である。

陸上における最初の脊椎動物は、浅い水に住んだ、ある種の魚である。

ひでりの時に、これらの魚は陸上に生き延びることができただろう。

というのは、彼等は、肺のように用いることのできる空気の浮き袋をもっていたからだ。

これらの魚から、両生類が由来し。両生類は何百万年かの間、地上を支配した。

その後、彼等のうちの一グループが、もっと効果的な陸棲動物であるように進化した。

それが爬虫類だった。そして、彼等は速く世界中に広がった。

爬虫類は、二億年もの間、地上の王者であった。

その後、彼等のうちのあるグループから、今日の地上に優勢な哺乳類と鳥類とがそれぞれ由来している。

そして、私たち人類は、その哺乳類のうちの一グループであるというわけである。

以上でもって、たぶん、化石について何も知らない人が、この本を読むに当たっての、導入の役をする章の記述を終わってよいと思う。

そこで、次章では、石の中の記録を、私たちがどのように解読して大昔を復元していくかを、一般原理について、もっと具体的な例を挙げながら述べてみたいと思う。

なぜならば、第三章以下に御紹介する各時代の復元は、すべてそのような一般原理を基にして行なわれた研究の成果から導かれた性質のものだからである。

top

**************************************** |