|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

第七章 恐竜の絶滅と哺乳類の発展

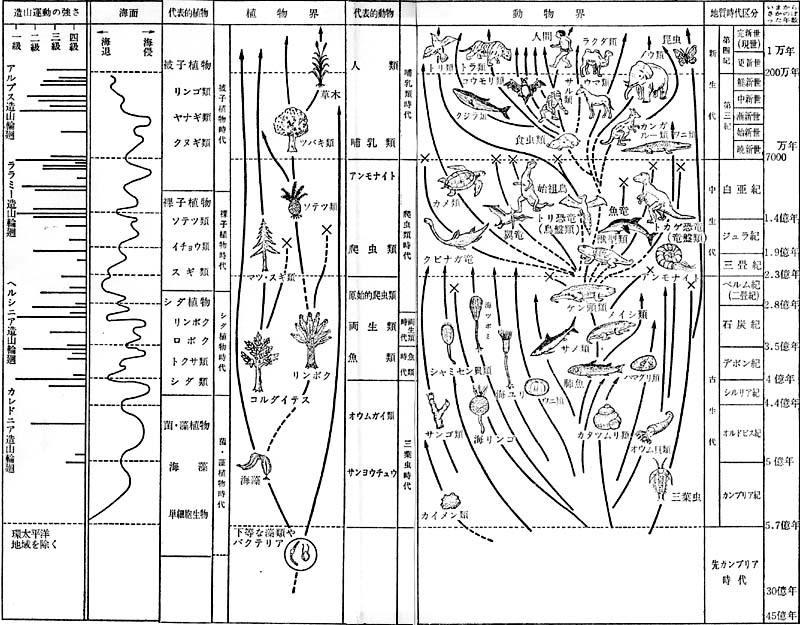

地球上の生命の歴史は、前章までに見てきたように、三〜四〇億年昔に始まって以来、ずっと長い閲続いてきたのである。

しかも、過去の生命の記録は、種類によっても、時代によってもまちまちで。実に波瀾に富んだ進化の過程を示している。

ある時にはあるグループが根絶してしまったり、ある場合にはごくわずかの種類が生き延びて、次の時代に再び繁栄するというように、リレーのようにいわば生命のバトンタッチをしながら読いてきたのである。

地球の歴史を本にたとえるならば、中生代とか白亜紀とかその中の世とかいう時代ごとに、特徴的な動植物が登場しては、頁がめくられて、次の頁には新しい生物がまた登場してきた。そういった歴史をよく調べてみると、どの生物も出現し変化し発展しやがて衰微したことが解る。そして、ある時代には、いろんな生物のグループが多種類絶滅したことが解っている。

中生代末における恐竜の絶滅もその著例である。

地層の中の化石の記録に見られる生物群の絶滅と置きかわりは、すでに一八世紀末から一九世紀初めのフランスの学者キュビエ男爵により、普通は不整合に対応しているということに注意された。

不整合というのは、侵蝕によって地層の堆積に時間的間隙が見られることである。

キュビエは、生物群の変革を、突然のしかも烈しい大異変のせいだと考えた。

この考えは、彼のパリ地域の地層の重なりを調べた研究に根ざしたものである。

これは、まだ古生物学の草分け時代の考えの一つを紹介したまでだが、生物群の絶滅の原因は、科学の進歩に応じて、その段階で、常に論じられている興味ある問題の一つである。

この章では、恐竜の絶滅を考えたいのであるが、まずは恐竜絶滅にかぎらず、一般に生物群の多種類絶滅の記録を洗っていくことから始めたい。

1 多種類の絶滅 top

化石の記録から判断される限りでは、最終的に絶滅するということは、あらゆる生物の宿命のように思える。

ある資料によれば、動物の約二五〇〇科が、七五〇〇万年をやや下まわる平均寿命で、化石の記録を残している。

これらのうち、約三分の一が現存のものである。二、三の科が新しい科を生んで絶滅したが、大部分のものは子孫なしで絶滅している。

動物化石の記録は、植物化石の記録よりも、多くのことを絶滅について教えてくれる。

植物界の大変遷の時期が動物界の大変遷の時期と一致しないことは、ずっと前から解っていた。

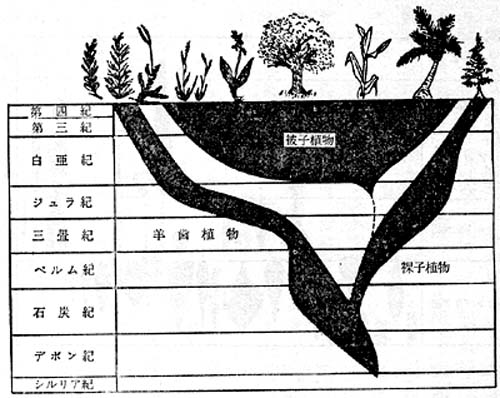

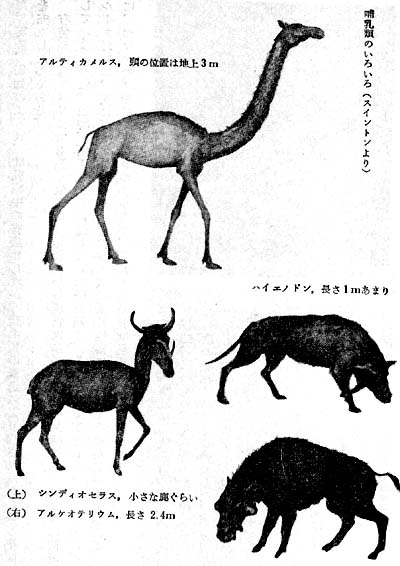

羊歯植物・裸子植物・被子植物という三つの大グループが、その順序で、それぞれ、ある短い期間に急速に発展し、その後は着実に長い間存続して現在に至っている。

222

高等植物の多くのグループは永続するもののようである。

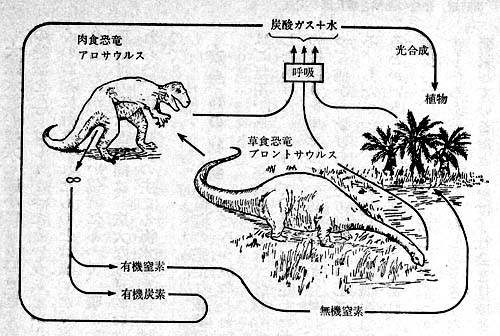

いずれにしろ、緑の植物は、あらゆる時代のすべての生態的関係において、いちばん基となる生産者である一方、動物のほうはそれの消費者に当たるから、植物界での大発展は動物の進化に影響を及ぼしたということは疑う余地がないだろう。

だが、こういった関係の歴史はまだよく解明されていない。

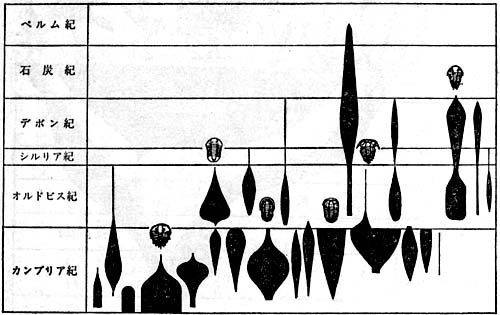

多種類絶滅の良い一例は、カンブリア紀の終りに、当時まで存続していた三葉虫の科のほぼ三分の二が急に消滅したことである。

三葉虫は、現代の甲殻類の遠縁に当たる海棲節足動物で、この多種類絶滅の前には約六〇科もいた。

三葉虫のこんなに多くのグループか同時に急に絶滅したことは、カンブリア紀の上限を規定するのに都合の良いしるしとして層序学者に役立ってきたのである。 |

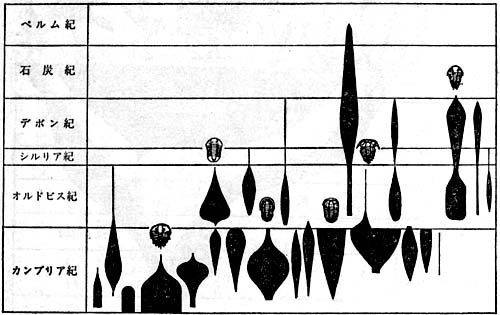

陸棲植物の歴史、系統樹の幅は含まれている属の数に比例的にしてある(ヌウェルより)

三葉虫の盛衰のありさま(ホワイティントンによる)

|

同じような絶滅の時期が、動物のすべての大きなグループの歴史と、大部分の小さいグループの歴史を特徴づけていることは、化石の記録により知られている。

広範囲に起こった絶滅の時は、一般に、ちがった棲息環境の全く無関係の多くのグループにも影響を及ぼしたということは、著しい事実だ。

水棲と陸棲のグループのいくつかの間で平行して絶滅が起こっていることに注意しておこう。

動物の歴史の中で、何回か生命の危機があったことは疑えない。

広範囲の絶滅とその結果生じた動物界の変革は、大ざっぱに言うと、カンブリア紀・オルドビス紀・デボン紀・ペルム紀・三畳紀・白亜紀の終りに起きている。

地質時代の間には、種や銛などの’単位では、たくさんの小さな絶滅が起きているが、ここでは、私たちは、もっときわ立った多種類絶滅の二、三の例に話をしぼっていくとしよう。

ペルム紀の終りかその近くでは、世界中で知られている動物の種の約半分が消滅した。

ドイツの古生物学者オットー・シンデヴォルフは、この時期に二四の目と超科がいなくなったことに注意している。

動物の世界でこんなに多くが死滅したのは、カンブリア紀の末を除いては他にない。

普通の状態への回復は、二〇〇〇万年ほど後の三畳紀後期までには達成されなかった。

絶滅はペルム紀中を通じて起こり、たくさんの大グループがこの時代の終わる前に消え去ったが、もっと多くのものが、海陸の動物に影響を与えた大絶滅時期に遭遇して消えたのである。

動物の死滅が特に劇的であったのは海中においてである。

この時期に消えた動物の一つのグループが紡錘虫だ。

これは顕微鏡的な大きさから長さ二、三センチにまでわたる複雑な原生動物だ。

224

それらは、八〇〇〇万年の間、世界の浅海にむらがっていた。紡錘虫の殼は海底に積み重なり広大な石灰岩の堆積物を形成した。

刺のあるプロダクタスという腕足貝の仲問も古生代後期の海にたくさんいたが、子孫をつくらずに死滅してしまった。

これらの例のほかにもわが世をうたっていた多くのグループが突然忘れ去られるに至ったのである。

ペルム紀の終りまでに、両生類の科の七五%と爬虫類の科の八〇%以上もまた消滅してしまっている。

それにもかかわらず、これらの動物の主要な亜目はペルム紀を生き延びて、三畳紀にまで持ちこまれたのである。

三畳紀末における海陸での大絶滅もペルム紀のとほとんど同じくらい顕著であった。

陸上を支配していた原始的爬虫類と両生類はいなくなり、新しく出現した初期の恐竜たちにとって代わられ、恐竜は三畳紀の終末以前に広く広がった。

これら初期の陸棲動物の消失に関して、当時としてはよリ効率的な体のつくりをもった恐竜との競争が重要な一つの要因であったと考えたいところだが、それなら、同じ時に同じように、海中ではアンモナイトという軟体動物がきわめて印象的な衰微を示したという事実は、どう説明したらよいのだろうか?

三畳紀の後期には、広く分布していたアンモナイトの二五科がいたのである。

ところがたった一科を除いて他の全部が三畳紀の終りに絶滅し、その一科がジュラ紀と白亜紀のたくさんの科を導いたのである。

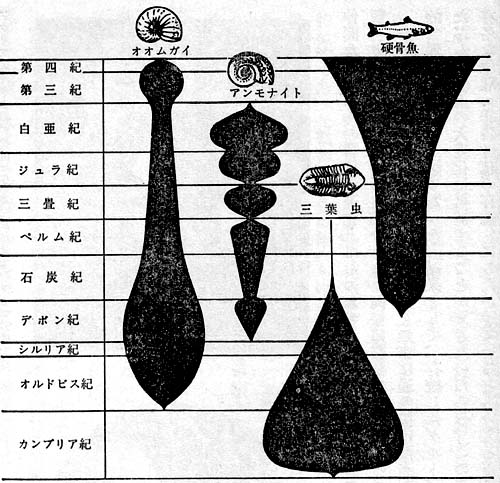

白亜紀後期の絶滅でも、知られている動物全科の約四分の一がとり除かれたが、例によって、植物界にはほとんど影響がなかった。

いくつかのグループでの衰微の始まりは、白亜紀の中頃に認められる。

つまり白亜紀の終末における大絶滅の約三〇〇〇万年前にである。

重要な点は、恐竜、海棲爬虫類、翼竜、アンモナイト、底棲無脊椎動物、絶滅したある種のプランクトンなど多くの特徴的グループは、白亜紀の終末までに、いくつかの汎世界的な分布をする科により代表されていたという点である。

シンデウォルフに教授によればごお時絶滅したのは、超科と目の単位で一六だという。

無脊椎動物のうち、白亜紀初期に知られていた種の大部分と世界的分布を示す多くの属が、白亜紀とその上に来る暁新世の地層の境界線かそのあたりで消滅している。

226

一方、底棲生物、魚類、頭足類のノーチラスの仲間などの多くの科は、進化上ほんのわずかの更新をしただけで生き延びた。

当時の原始的哺乳類、カメ、ワニ、植物の大部分もまた同様に存続したのである。 |

いくつかの海棲動物の変遷(シンプソンなどによる)

|

一般的にいって、大絶滅の各々の時期を無事に通り抜けたグループは、彼等の進化史上、原始的で保守的なグループであった。結果として、存続したグループは、絶滅したグループよりも、たぶん環境上の大変化に抵抗することができたのだろう。

この点、ダーウィンにより認識された有名な原理。非特殊化の存続”にしたがっているともいえるだろう。

しかし、たくさんの例外もあったし、また、消滅したグループはたんに高度に特殊化していたということだけが絶滅を招いたのだとは信ずるわけにはいかない。

あるものは、存続したいくつかのグループよりは特殊化の程度が低かったとも考えられるからである。

白亜紀は、動植物の多種類の特異なグループが一様に広範囲に分布するという点で著しい。 |

アツリア(オウ厶貝の狆問)

〔古第三紀始新世〕大分県玖珠郡産

|

現生のオウム貝の縦断面

|

これは、大ざっぱないい方をすると、おそらく低地、広がった海、驚くべき一様な気候や移住のルートが豊富だったことなどによるのだろう。

白亜紀の地層の重なりのちょうどトップのところで、特徴的であった動物群が急に他のものによってとって代わられるが、この現象は、白亜紀後期を特徴づけたおびただしい主要グループがいなくなったことが非常に目立つのであって、全く新しいタイプの動物が顕著に出現するということではない。

白亜紀の終りの地質学的記録については、いくらかあいまいな点もあるが、広範な堆積上の間隙があって、各大陸地域から浅海が一般的に退却したことが示されている。

2 大絶滅の原因 top

化石に残された記録を調べるだけでも、どうやら、一般的にいって、生物体は生き延びるためには、環境に適応しなければならないということが予想されるだろう。

環境上の変化が、次第にある種の許容範囲をこえて変わっていくにつれて、その種は新しい条件に打ち勝つように進化しなければならなくなるし、さもなければ亡びてしまらだろう。

したがって、そもそも絶滅という現象は、たんに環境上の変化の一結果として起こるのではなくて、自然や生物的環境の変わりゆく条件といわば足並みをそろえて進化の過程をたどることに失敗したという記録であると考えられる。

絶滅は生態上の問題であると同時に進化上の問題である。

228

さて、絶滅の問題の結論に直行する前に、しばらくいろんな仮説を楽しんでみることにしよう。

昔からこの問題は多くの人の関心をひいたとみえて、いろんなことがいわれてきた。

出されてきた仮説は先述のキュビエの大地変説から始まって、一種の進化上の疲れとでもいう生殖質消耗説に至るまで、実にさまざまのものがあった。

二、三世代前の古生物学者の間に非常に同調者があって今でもなお時に共鳴者のいる、種族の老化を想定した、あるいは過度の特殊化に基づく絶滅説は、一般的には証拠が無いということで棄てられている。

’大絶滅を説明するために提出された多くの仮説のうち、その大部分が、ただそう説明することも不可能ではないというだけで実証性を欠くか、絶滅のある場合だけを説明するように作られたものであるというような理由から、きわめて不満足なものだ。

お笑いまでに一例をあげると、白亜紀末の恐竜の絶滅は、大気中の酸素の非常な増加とそれに次ぐ病源性キノコ類の爆発的な進化によるのであって、この両者は白亜紀後期の間の顕花柆物の劇的な広がりの副産物であると考えられるといったたぐいの説である。

もちろん、この説を出したさる有名な学者先生は、この説を実証する方法が見つからなければ、この説も有益な示唆とはなり得ないということを、ちゃんと知っているのである。

また、病気というのは、こういった大絶滅を説明するための最も常套的なやり方であることもちゃんと知っているのである。

このような仮説にとって不運なことは、病源性細菌は普通だとある一種だけかあるいはせいぜい関係ある二、三種にしか伝染しないことであろう。

このことは、病気の反応を生ぜしめる寄生者が宿主に対してよく適応していないことを意味する。

始めて接触した時には、病源菌は宿主の種の非常に多数のものをたおすだろう。

流行のあげくに一つの種の絶滅さえ可能かもしれないが、こういうことは、歴史上、多数で汎世界的な種のグループについて起こったという記録はない。

生物学者により普通に研究されている生きている個体群は、通例起こるあらゆる危急の場合にもまたやや異例の場合にでも耐えることのできる、大きな力のあるグループであるということは記憶にとどめておいて良いだろう。

ある海藻が一九三〇年の伝染病の時に根絶しなかったのも、第一次大戦に続いたインフルエンザの流行によっても人類が全滅することはなかったのは、この理由による。

多種類の災難が続発すれば絶滅をもたらすかもしれないが、病気をひき起こした特定のビールスに対して、生物にはやがて免疫もでき、ビールスに対する天敵もでてくるかもしれないし何よりもビールス自身の力が弱まって他の種までは直接おかさなかっただろう。

次にもっと巧妙な思いつきをひとつ紹介しておこう。

大絶滅は、超新星の接近によって高エネルギーの放射熱を一時的に浴びたことによりひき起こされたというのである。

地質学上の記録に示されているようなやり方での気候の変化を考えることをしないで、生物体に刺激的なショックを与えるのに放射熱をもってきた思いつきはさだめし結構なことであろう。

今日のように宇宙時代といわれるような時代になると、これからもこういった仮説はふえてくると思われる。

けれども、この仮説に関する限りでは、実際現実に観察される絶滅の形式をかん定に入れていなかったようだ。

230

放射熱は水棲生物より陸棲生物のほうによけい影響を与えたはずだと思われるし、しかも絶滅の大部分が海中で起こった時が何度かあったのだが、たとえば、放射熱に対してより露出しそれに対してより敏感であると思われる陸棲植物が、ペルム紀と白亜紀の終りの動物絶滅を導いた変化によりほとんど影響を蒙らなかった点はどう説明されるのだろうか?

もう一つ想像性に富んだ暗示が、フィンランド地質調査所のサルミ氏とミネソタ大学のグラウト博士により、最近示された。

たとえば銅かコバルトのようなある種の金属の微量元素の過剰量あるいは欠乏が、生物体に対して有害であって、そういうことが過去の絶滅の原因になったのかもしれないというのである。

この面白い仮説も、海棲生物に適用されるときには次のような疑わしい仮定の上に立っているのである。

これらの物質の欠乏が大洋中に起こったとか、あるいはまた。死をもたらナほどの金具イオンの濃度のものが、その物質が一か所に濃縮したり、また、生物体やいろんなありふれた化学的作因による循環から動かされたりするよりももっと早く、世界中の海に広められたのだろうということである。

陸棲動物の消滅を説明するためには、さらに次のようなことを自明のこととして仮定する必要がある。

すなわち、有害な元素がたぶん火山の大噴出の結果として、地上に広く大量にまかれたとしなければならないだろう。

これは想像のできないものでもない。

おそらく、時と揚所により、微量元素のかなりの変動が見られただろう。

ところが、そんな変化が世界的に生物に対して影響を生ずる理由とは、とうていありそうにないことだ。

|

地球上の気温の変化と生物のうつりかわり

|

大絶滅を説明するあらゆる仮説の中で、最も普通なのは、それらが気候上の鋭い変化の結果であるとする説である。

大規模な気候上の変化が、過去に何度も起こったことは、前章までの記述からもきわめて明瞭であろう。

232

多くの地質時間の間、浅海が大陸の広い地域をおおった。

気候はそのため今日よりも温暖で未分化であったという実例をいくつもみてきた。

また反対に、低緯度の地域でも大陸氷河が存在したことがあったという過去の事件もみてきた。

しかし、大絶滅は氷期とは一致しなかったようである。このことについては、後に詳述する。

注意すべきことは、過去の気候条件の良い指示者である化石植物が、動物界での大絶滅の時期に相当するペルム紀こ二畳紀・白亜紀・その他の終りには、気候上の大変化を表現していないということである。

ちょっと考えてみて、過去の主な気候帯が地上から全く消失していたとはおそらくありそうもない。

たとえば、白亜紀の気候と似ないわけではない気候が、おそらく低緯度には連続して現在まで存続しただろう。

他方、気候帯の分布に大変化があったことも確かなことだ。

ある気候帯がきびしくせばめられたときには、それに含まれている多くの種にとっては、不利な影響が及ぼされたことだろう。

気候上の変化が地方的な生息環境を破壊したり大規模の移住をひき起こしたりすることによって、動物の絶滅の一因となったことはまずほとんど確かなことだが、最大の絶滅の時期は、普通、最大の気候上の事件が起きた時期とは明らかに対応していないということも事実だ。

最後に、ここで、キュビエや多くの地質学の先達に非常に深い印象を与えたと思われる証拠のことを考えてみよう。

彼等は、地質学上の記録中に見られる、絶滅動物の最後の産出と不整合すなわち侵蝕による時間的間隙とがしばしばあい伴っている事実に深く心を打たれたのだ。

キュビエ自身は、不整合と大絶滅はあいたずさえて生ずるものであって、両者ともたとえば山脈を形成するような激動によりひき起こされた地質学上の変革の産物であると信じていた。

実は、この考えの中に、大絶滅という問題についての近代的考え方の萌芽が蔵されていたのである。

山脈が環境に強く影響を与えることは明らかである。

山は、その付近の地域に対して、気候・土壌・水の供給・植物を変えることができるが、過去の時代の山が、大部分の化石の記録を構成している海と低地の生物の進化史において支配的な役割りを果たしたということはまず疑わしよい。

地殻の隆起が絶滅の主要な役割りを果たしたという仮説にとって、最も不利なことは、生命の歴史における大きな危機は、時間的にいって、大山脈の起源とかならずしも密接に対応してはいないという事実である。

実際には、大絶滅の最も劇的な時期は、大陸地域で一般に地殻の平穏な時期の間に起こっている。

そこで、これには、明らかに他の要因が含まれているとみるべきだろう。

3 海水準の動揺 top

もしも、大絶滅がもたらされた原因が、大気中の酸素の変化によるのでもなければ、病気でもなく、宇宙的な放射熱でもなく、有害な微量元素でもなく、はたまた気候上の変化や地殻の激しい隆起によるのでもなければ、いったい何に満足すべき、しかも実証可能な仮説を求めれば良いのだろうか?

それこそ、前章までにしばしば記述してきた海水準の上下の動揺でしかないのではないだろうか?

では、以下にニューエル博士の論説を聞いてみることにしよう。多くの化石帯と大陸を横切る海の海進、海退との間の密接な関係を示す証拠が長年月の間に蓄積されてきている。

海洋盆での地変などが海水準の普遍的な変化を生じ得るということが明らかになりつつある。

236

太平洋の環礁やギョー(海面下の平頂火山)などの海床が長い間続いて沈下しているという証拠は、太平洋の盆地が少なくとも白亜紀以来、陸地に

関して差別的に沈下してきたということを指示している。

約五億四〇〇〇万年の間にまたがる、古生代と中生代の長期間、陸の地表は、今日見られるよりもずっと低かったであろうと考えられるふしがある。

とすれば、海水準の多少の上昇は、かなり広い面積を海水でおおうに十分であったろう。

|

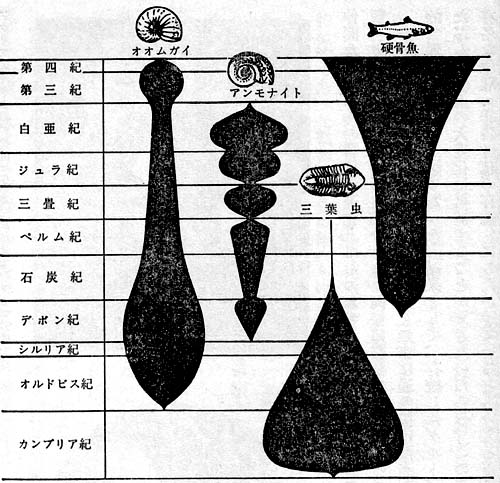

地球が出来てからの植物界、動物界での盛衰

地球が出来てからの植物界、動物界での盛衰

|

一メートルたらずの海水面の低下でも同様にして広い範囲の陸化をひき起こし、環境上の変化を起こしたであろう。

過去六億年の地質学的時間に、少なくとも三〇回ほどの大きな海水面の上下の動揺と無数の小さな動揺とが起こっている。

大陸の広域が、交互に海水でおおわれたりひからびて陸化したりしたことに応じて、多くの生物の生息環境が広がったり縮まったりすることをくり返せば、沖合と低地の生物社会の間に深刻な生態的騒動を生み出す理由ともなろう。

そして、これらの変化の反響は、おそらく海からずっと離れた内陸の生物社会にまでも波及しただろう。

地質学上の紀や世の多くの終末に起こったような、大陸の開けつ的な干あがりは、海棲生物の化石の記録の大部分をもつ浅い内海の範囲を非常に減らすかなくナかしてしまった。

これらの海の特殊な入江の中の条件に適応した多くの生物は、陸化の時期の間、前よりはもっとずっと浅くて時には陸地に露出するような条件の下ではとても生き延びていくことができなかっただろう。

そして、海が再び大陸に帰ってきたときには、それらはもはや消滅していたにちがいない。

進化史上の多様化は、大陸の表面が広く海におおわれている間、生息環境が相対的に大きく広がっている時に最大であったという、相当な量の証拠がある。

反対に、絶滅や自然淘汰は、大きな海退の期間に大きかったと考えられている。

大陸氷河の増大と縮小によりひき起こされた更新世の海水準動揺は浅海の生物社会の間に多数の絶滅を生じはしなかったということがよく知られている。

しかし、この場合は、地球の歴史の多くの時期に行なわれたものとは全く事情が異なっている。更新世の場合には、大陸は海面よりも上にかなり高い位置にあって、暖かい内海はずっと前に消滅したままであった。

その結果、更新世の海水面動揺は、広大な地理的および気候上の変化を生むことをしなかった。

さらに、それらは、古い時代の主たる海水準動揺と比較すると継続した時間が短かったというちがいがあるのである。

4 古生物の社会 top

環境の完全な破壊は全世界の生物社会をなくしてしまうだけのことではないだろうかなどと極端なことを考える人がいるかもしれない。

だが、心配はご無用である。生物社会をなす多様な生物群は、何千年にもわたってお互い同士の関係を調整したあげく、共存して、最後に安定した状態に達している。

各種は、それぞれ生物社会での自分の役割りを果たしている。

ほかの生物に、隠れ場を提供したり、食物を与えたり、その場合によって他から助けられたり助けたりして、お互いに関係しあって複雑な社会を構成しているのである。

したがって、種の進化とか絶滅を意味する変化、あるいはその社会に新しい要素が入ってくるとかいうことは、程度の差こそあれ、その社会の構成メンバーに影響を与え、何等かの意味で調整され、その結果また新しい環境への適応が生じていくのである。

もちろん、お互いに依存しあうきずなの強さは種によってまちまちだが、一つの社会が健全で繁栄しているかどうかは、社会を構成しているびラミッド”の下位にある比較的少数の種の状態がどうかということによることが多い。

238

これらのうちのどれかが絶滅するということは、他の多くの種に確かに不利な影響を与えるだろう。

ある程度の気候の変化やその影響を伴った、ある種の大きな環境の断片化や縮小は、社会の基本となる種の絶滅を生んだのかもしれない。

社会を構成するピラミッドの下位の種の消滅、たとえば食料となる摧物の消滅は、生態的にそれに依存している多くの種を直接絶滅に導くことだろう。

このように、生物はお互いに依存しあっているので、たとえば海岸の環境が縮小することに始まった絶滅の波は、もっと離れた内睦の環境に、また公海の水中へと波及するであろう。 |

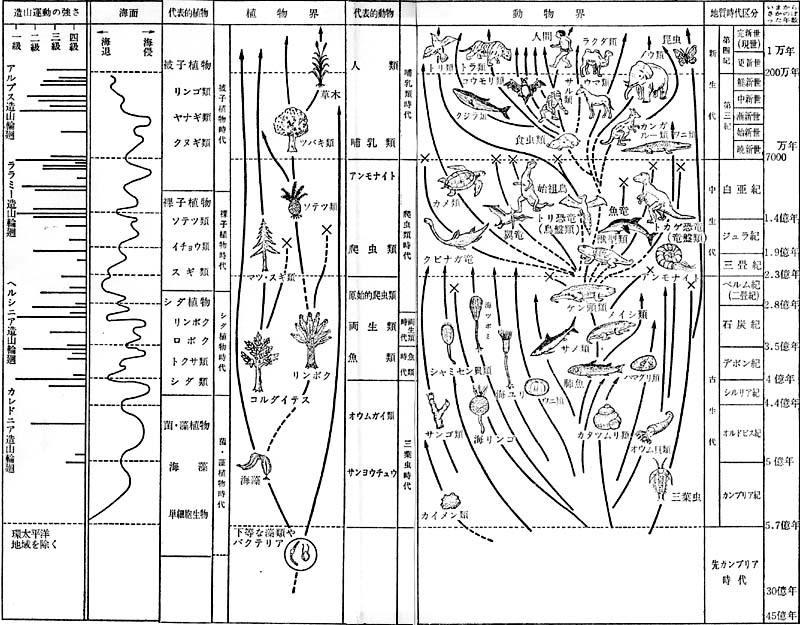

生態系と食物連鎖

|

こういった考えは、基本的には、前から地質学者により好まれた考えであるが、さらにこれを発展させると次のようなことになる。

海が相対的に低くなって大陸が広範囲に現われる時期と地史の各時代の終りをつげる大絶滅の事件が普通、平行して存在することに対して、生物社会の依存関係が一つの解釈を与えることになる。

さて、一般論を吟味することはこの程度にとどめて、次に、肝心の恐竜の歴史から、事実を学ぶことにしよう。

5 爬虫類出現の条件 top

シルリア紀からデボン紀にかけて、それまで砂や泥がたまっていた海底は隆起し始め、大山脈ができ、陸地が拡大したことについてはすでに述べた。

北ヨーロッパには広い陸地ができ、デボン紀の陸成層旧赤色砂岩が堆積し、砂漠ができるような条件もあった。

スコットランド・グリーンランド・カナダなどの旧赤色砂岩から発見されている化石の資料によると、肺魚に似て空気呼吸ができ、四肢に似たひれをもち陸上のものを食物とすることもできるユーステノプテロンのような魚類から、ひれ状の尾をもつ原始両生類イクシオステガの仲間をへて典型的な両生類へと進む順序が知られている。

この変化は序々に進みデボン紀後半いっぱいかかったといわれている。

このように、魚類から原始両生類までの化石が陸成層から産出することは、当時の地史的環境が、海からの動物の上陸という事件に影響を与えていることを示唆している。

デボン紀に陸地が広がったさい、時により沼や湖ができたりなくなったりしたことは当然あっただろう。

河の水があふれて広い河となったり、水が干あがって河がなくなったりしたこともあろう。

すでに、地上には、光同化作用を営む植物がぼつぼつ栄えてきたから、大気中の酸素も十分存在していただろう。

こういう環境は両生類の出現と無関係ではなかったはずだ。

240

次の石炭紀には、羊歯植物の大森林ができたが、森林のあった頃ヨーロッパや北アメリカの大部は低地であった。

一方、石炭紀の地層から両生類の化石がいろいろ発見されている。

森林付近の沼沢は両生類の棲み家としては絶好であったにちがいない。

石炭紀の環境は両生類の繁栄と無関係ではなかったはずだ。

ペルム紀には羊歯植物のほかに裸子植物が出現した。はっきりとした爬虫類もいた。

石炭紀からペルム紀にかけては、序々に大規模な山脈が生長していた。

バリスカン造山運動という新しい造山運動が起きて、湿地は乾き地上のようすは複雑になりつつあった。

たとえば、ペルム紀前期に起伏の多い乾燥した陸地があちこちにあった。

ペルム紀後期には、乾燥下に岩塩層や砂漠も生じている。

地球上の各地に乾燥気候が出現していた。四季の区別もはっきりしてきたことだろう。

こういう環境は裸子植物や爬虫類の出現と無関係ではなかったはずだ。

そのような環境にふさわしい体のつくりと機能をもった生物が現われたのだ。

6 恐竜の繁栄と絶滅 top

三畳紀は陸地が多く海のやない時代であった。

ペルム紀後期から三畳紀の初期にかけては、広い陸地と乾燥気候が卓越していた。

こういう地史的条件を背景にした、複雑な自然の環境に対しては、両生類よりも爬虫類のほうがよりよく適応していたのである。

こうして、バリスカン造山以後、三畳紀からは恐竜繁栄の時代となった。中生代に爬虫類が繁栄するに至る以前に、すでに上述のような条件が地上の各所にできていて、これは爬虫類の繁栄を導くもとになったことを、再度強調しておこう。

さて、中生代には、場所によって多少の気候の違いはあっても、がいして一様に温暖で爬虫類にとって住み良い環境であった。

化石の記録によって、恐竜をはじめ多くの爬虫類がこの環境に適応し、地上・空中・海中を問わず放散し繁栄した事実が明瞭だ。

適応するということは、体のつくりにおいても、体の生理や働きにおいても、またまわりの生物社会や自然の条件に対しても、当時の爬虫類がより中生代的になることである。

ますます恐竜的になり、ますます翼竜的になり、ますます魚竜的になることであろう。

それはつまり特殊化するということである。このような中生代的環境条件は、それぞれの場合に応じて、当時の爬虫類に対して、ますます適応した生理や器官を発達させるように働いただろうが、それにはかなりの年数たとえば少なくとも数万年か数千年程度、同じような環境条件が働いたと考えられている。

だが、ある状態に非常に適応するということは、裏からいうと、新しい環境条件にあったとき、その生物はますます適応性を失っているということであろう。

生物として多方向への発展性をもつ柔軟性が失われていくことだ。

ところが、中生代の地表の一般的なおだやかさとは別に、地底ではジラフ紀頃からアルプス造山運動が進行中であったのだ。

この運動はやがて地表にも及んだ。かって恐竜の多かった北アメリカ西部を例にとれば、白亜紀末から第三紀の初めにかけては現代の山系が誕生した時代であった。

若いロッキー山脈が、低くたいらであった土地から、空へ空へと隆起をつづけたのである。

海は退き、陸地の面積が広がり、気候条件がきびしくなったのである。

造山運動は数千万年のスケールで進行する。

この変化は、序々に進行した。熱帯の低地は起伏のひどい高地に変わり、シュロの木に変わって濶葉樹の森林ができた。

がいして熱帯ないしは亜熱帯的であった気候が寒暖の差のはげしい複雑な自然環境をつくっていったのである。

242

白亜紀の末から第三紀にかけての陸地上昇すなわち海退は、北米に限らず、世界全般にわたる規模のものであって、ある限られた特定の範囲にだけ、白亜紀末から暁新統への連続堆積があったのみである。

こういった世界的規模の大海退・古地理の変化・古気候の変化こそ、すでに中生代的世界に完全に適応していた恐竜たちが、再び新たに自分を適応させることができなかった環境の変化といえる。

むろんそういう事件に先行して、より根源的な地殻やマントルの運動まで関係してくるが、こうして恐竜は絶滅した。

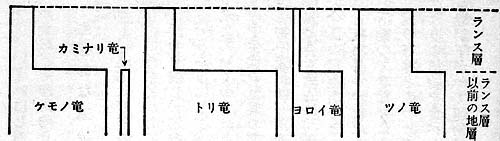

恐竜絶滅の過程を、地層についてややくわしく付記しておく。

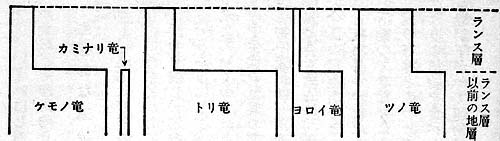

恐竜の中でも、カミナリ竜やケン竜はジュラ紀に最盛期があった。

ジュラ紀末に衰微したが、前述の白亜紀のところで述べたように、白亜紀の子孫がいたことは、今では明らかとなっている。

しかし、ともかく、草食竜の代表的な二亜目が、ともに白亜紀に入ると衰えていることは面白い。

また、恐竜で有名なアメリカの例を再び引用するならば、ロッキー山地、内陸地域の白亜系と第三系の境界付近に、植物化石を含む非海成層がある。

ランス・ララミー・ヘルクリークなどの名前で呼ばれる地層があって、これにはトリケラトプスなど恐竜を産することで良く知られている。

最近は地層の重なりの順序や含まれる化石の内容が良く調べられ、特に海成層との関係も明らかとなっている。

このランス層に産する恐竜化石は、ランス層以前の陸成層より産する恐竜化石と較べると、種類や数においていちだんと劣ることが解っている。

7 哺乳類出現の条件 top

さて一方、哺乳類のほうは、白亜紀の終り頃、まだ地球に出現して間もなく、中生代の環境向きには十分に適応していなかった。

それどころか、哺乳類は爬虫類と較べると、体の表面に毛皮をもち、気候の変化に耐えうるよう体温が一定で、胎生し授乳するという育児法を身につけ、発達した神経系と複雑な歯をもち、敏活な運動能力をもっていた。 |

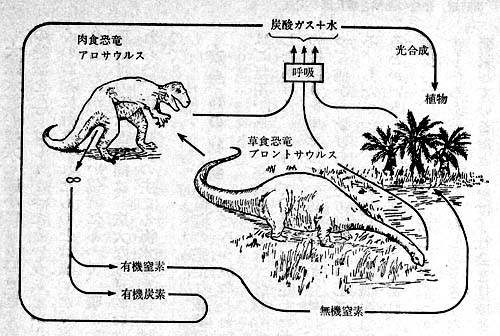

恐竜が亡びた記録(産出数の減少)(コルパートによる)

|

自然の複雑さに対応しては、より複雑な体制を誇る哺乳類が、新しい環境に適応していき、食物連鎖の上でも恐竜類をおさえたのだと思われるが、この間の事情をもう少しくわしく調べておくとしよう。

哺乳類の出現はいかなる地史的条件の下で行なわれたか?

哺乳類が始めて出現したのはジュラ紀であった。

哺乳類への漸移的な形態を示す爬虫類は、原始爬虫類が出現してから間もなく、ペルム紀初期から三畳紀にかけて、序々に序々に、なんと約九〇〇〇万年もかかって哺乳類に近づいている。

この化石の系列が、アフリカのカルー層群という陸成層より産出している。

ジュラ紀の中頃には、明らかな哺乳類の化石が認められる。

ペルム紀の初めに南半球のゴンドワナ大陸が強い寒冷気候に襲われたことや、ペルム紀には年輪をもつ松柏科植物が存在したことで示されるような四季の区別ができたことなど、このような自然環境の複雑化は、哺乳類の出現をうながしたのでなかろうか。

中生代特に白亜紀には気候帯が確立され、被子植物が出現したことは、’やがて来るべき哺乳類時代の前ぶれではなかっただろうか。

244

いずれにしろ、白亜紀末から第三紀初めにかけての世界的地変により、海が退き大陸は上昇した、それに伴う古地理・古気候の変化が哺乳類の発展と全盛を導くに到るのであった。

8 生態的な地立 top

自然環境の変化は生物社会の構造ないしは食物連鎖の関係に変化をよび起こす。化石の記録が教えるところによれば、最も進化の早い標準化石の例でも、進化は万年の桁で行なわれている。

中生代には一〇万年の桁で行なわれている。

自然界では、おそらく少なくとも万年の桁で行なわれた外界の変化・食物の変化が、いずれは生物の生理に影響を残し、組織を変え、代謝系を変えていくのだろうと多くの古生物学者は思っている。

こういうふうにして、結局最後は、生殖機能にしろ遺伝性にしろ、はたまた種の特徴さえも変えていくのではないかといえばいい過ぎであろうか。

中生代の気候の変化は、まず植物の世界に変化をもたらした。被子植物の時代になったのだ。

植物の変化は、草食動物にとっては大変な事件であっただろう。

小さくてすばしこい当時の哺乳類とは対照的に、恐竜は動作のにぶい大きくて重い動物だった。

恐竜は爬虫類だから、ちょうど今日の爬虫類のように冷血動物であったと考えてみよう。

現代の爬虫類に似て、続けて活動すると疲れ易かっただろう。

変温動物の恐竜にとっては、気候が変わって活動のできないような季節・活動のできないような時間ができたのだ。

おまけに、食物のもととなる森林は、常緑樹から落葉樹の森林と変わって、冬枯れの季節はただでさえ食料難だ。

草食の大型恐竜は体が大きいのでかなりの植物を食べたかもしれぬのに、植物が少なくなれば、余計に体を動かして苦労もする。

気温が下がって運動が鈍り、恐竜たちが植物を食べることができない時間に、哺乳類はやってきて植物を食い荒らすこともあったろう。

当時の食虫類の先祖は、今の食虫類と同様に、昼夜の区別なく食物をあさって、夜のうちにえさが食いつくされるようなことまで想像できるというものだ。

哺乳類は大きな脳をもち利口で活動的だ。温血で恒温動物だから長時間にわたって活動できる。

これにひきかえ恐竜が冷血動物としたら、哺乳類との生存覬争では明らかに不利であったと考えられる。

競争は、まず食物をめぐっておこる。

食う動物と食われる動物のたたかいではなくて、同様な食物を食べようとする動物が、えさのうばいあいをやるという意味だ。

中生代当時の哺乳類は、雑食性のものから草食性のものも肉食性のものもあった。

哺乳類は新しい動物で、体のつくりが中生代むきにぴったりと適したものではなく、地上の移り変わりに応じて自分の生活や体のつくりを変えていけたのだ。

昼間だけが恐竜たちの世界で、夜は小さな哺乳類の世界だったのかもしれぬ。

大きな恐竜が動いている時は小さな哺乳類は木の上から下をうかがい、茂みや穴の中にひそんでいたのかもしれぬ。

仮に恐竜が温血であったとしても、白亜紀末の大恐竜たちは冬眠をすることができず亡びてしまったと考えられている。

いずれにしろ哺乳類の力が伸びてきて、哺乳類としての特徴が備わるにつれ、哺乳類の生活の場所は広がっていった。

中生代の間、爬虫類はいろいろなところに住み、そこの植物を食べ、それにふさわしい形の動物になっていた。

陸地に限らず、沼にも海にも空にもすんでいた。

森林に住むものもあれば草原に住むものもあった。

たとえば、同じ陸にすむ恐竜でも、走ってえものを捕えるケモノ竜、歩いて草を食べるツノ竜、走る鳥に似たダチョウ恐竜、本の上に住むヒプシロホドン、地上をはってえさを探すヨロイ竜、沼地を好むカミナリ竜とカモのはし恐竜など、地上のいろんな場所に、その生活のやり方に応じた形をもった恐竜がいた。

246

ところが、哺乳類という競争者の中にも、恐竜と同じような場所に住み、同じようなものを食べ、同じような生活をしようとする動物がいて、これらの哺乳類と恐竜たちの間で、地位の争いが行なわれたかもしれない。

もちろん、この戦いは、おもてだった力ずくの闘いではなく、生活と生活との闘いという意味での、哺乳類と爬虫類との競争であったろう。

生活のしかたの近いものほど、競争が烈しかったのかもしれない。

その結果は明らかだった。総合的にみて、哺乳類はいろんな点でまさっていたし、時宜(ときよろ)しきを得た動物であった。

草食恐竜のうち、特別のろまで鈍いと考えられるケン竜やカミナリ竜は、肉食のケモノ竜たちよりも早く衰えてしまった。 |

恐竜の行動範囲 太くぬりつぷしたところか主に活動した範囲

|

草食恐竜が衰えればそれを食う肉食恐竜も衰亡せざるを得ない。

残っている草食恐竜で大きいものは、ツノ竜やトリ竜たちだが、これらはケン竜やカミナリ竜よりは、はるかに動作にすぐれ逃げ足も早かったと考えられている。

えさを捕えるために消耗するエネルギーからいっても、小さい動物ばかりがえさでは食いたりない。

とにかく、あまりに中生代むきにできた体をもち、ゆうずうのきかなかった恐竜たちは、新しい環境に耐えきれず、次第に数が減り、ついには絶滅してしまった。

以上は恐竜絶滅寸前の白亜紀時代の動物たちの生活を生態的立場 から想像し** てみた描写である。

白亜紀の末に、恐竜のほかにも、翼竜・魚竜・首長竜・モササウルスなど多くの爬虫類が絶滅した。

頭足類のアンモナイトも絶滅した。そうしてみると、海・陸・空にわたり多くの種類について全地球的に大絶滅があったということだ。

その各々のものについても、絶滅時の事情は多少なりとも恐竜の場合と似ていたことだろう。

問題は多種類のものが同時に絶滅したという点にある。

それらのものに同時に決定的な影響を及ぼした第一義的な要因としては海水準の動揺ということになろうが、地球も生物もそれぞれ歴史をもっていて、因が果を生み果が因となり、しかも単純なくり返しでなく、時代によって質的に異なって、からみ合って発展していくところに問題の複雑さがある。

* このような問題については、井尻正二著「人体の矛盾」(築地書館)参照。

** 小原秀雄著「SF人類動物学」(早川書房)にくわしい。

9 哺乳類の支配 top

爬虫類時代の終えんは、哺乳類時代の始まりであった。

もちろん、今日私たちが見るように、地球上になお爬虫類はいた。

ヘビやトカゲやカメの仲間は、彼等なりの生活の場所と生活の仕方を得て、哺乳類時代にあっても存続している。

248

ただ、爬虫類が優勢であった時代は過ぎたのだ。

爬虫類衰退の理由が何であるにせよ、とにかく哺乳類の時代に移ったことは重要な事件であった。

約一億年もの間、日のめを見ずに小さくなって生きていた哺乳類が発展する時機が来たのだ。

彼等は陸上で数と種類を増した。あるものは海中の生活に適するようになった。

哺乳類のあるグループ、コウモリのようなグループは、空にまで進出した。

もっとも、空に住むものとして本当に成功したのは鳥類ではあったが、第三紀の初めには、私たちが今日知っている鳥のほとんどすべての主要な科に属する鳥が世界中にいた。

彼等は非常に広がって、今では最も繁栄している動物の一つのグループである。

第三紀の初めには、白亜紀に形成されたチョークがようやく持ち上がり陸地になった。

新しい山脈がつくられた。アルプスとかロッキーとかヒマラヤとかアンデスなど、すべて今日の高い山脈である。

世界の大部分をおおっていた気候は、第三紀が始まった時は、白亜紀におけるよりは涼しかったけれども、依然としてまだ暖かかった。 |

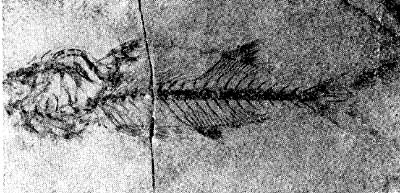

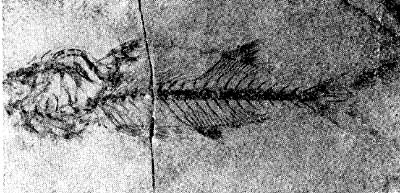

魚類カランゴプシス(古第三紀始割世)

イタリアベロナ地方モソテボルカ産

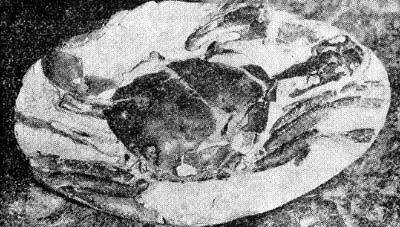

エンコウガユの類(新第三紀中新世)

岩手県三戸郡金田一村村湯田産

|

|

サメの歯(新第三紀中新世)

群馬県碓氷部松井田町産

|

コヤマトンポのヤゴ(第四紀更新世)

栃木県塩谷郡塩原町産

|

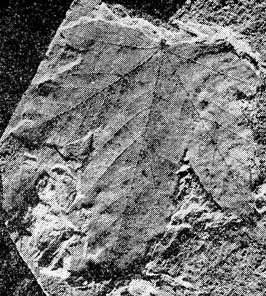

オユモミジの葉(第四紀更新世)

栃木県塩谷郡塩原町産

|

しかし、世界は序々に寒くなり続け、ついに最後の第四紀には、北半球の大部分が一面の氷の大きな広がりの下に横たわるに至った。

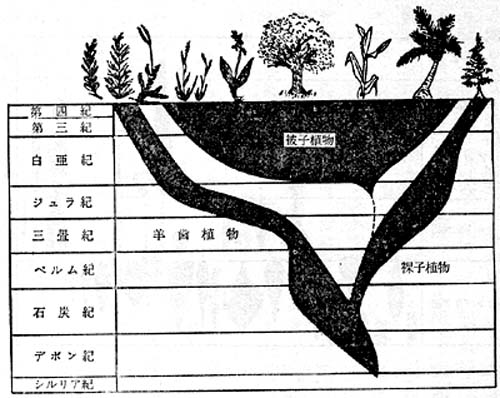

七〇〇〇万年昔の哺乳類は、いったい何に似ていたのだろうか?

多くのものは、ジュラ紀の全グループの先祖がそうであったように、トガリネズミのようなものに似ていた。

この時代以後、第三紀の始新世の哺乳類の間に、今日住んでいる哺乳類の種類の大部分の先祖をたどることができる。

現代の肉食獣の祖先であって、ものを鋭くちぎる齒と爪を備えた動物がいた。

これらの原始的肉食獣は、食物を砕いて挽くことのできる啻を備えた草食哺乳類をハントしたにちがいない。

最初のクジラはすでに海中にいた。今日の動物だちと非常に似た魚や無脊椎動物を含んだ海があった。

樹木には小さな敏活な動物・霊長類がいた。

これは、サルや類人猿やヒトを導く進化の流れの上にある、初めての者であった。

250

彼等が住んでいた樹木は、私たちが知っているものと非常によく似ていた。

すなわち、花をもち広い葉をもっていて、その葉は冬には落ちたのである。

化石哺乳類の研究では、あわせて地理的分布の研究が重要となる。

というのは、各大陸から非常に多くの化石が産出しているからだ。

オーストラリアは、白亜紀の間に、ゴンドワナランドの他の地域から分離した。

そして、当時、哺乳類の大部分はまだオーストラリアにはいなかったのだ。

実際、周知のように、哺乳類中の有袋類だけが、爬虫類の衰退により残されたあらゆる空間を充たしたのである。

有袋類は南アメリカでも良く栄えた。始新世から鮮新世にかけ、この大陸は北アメリカに接続していなかった。

当時、南アメリカに達していた哺乳類は、そこだけで進化した。いくつかのグループだけは、実に莫大に広がった。

南アメリカにまだ豊富にいる、ものをかじる哺乳類のように、ナマケモノやアルマジロのグループ、それから草食哺乳類の奇妙な数グループがいた。

更新世に、南アメリカと北アメリカが再び接続した時、哺乳類の侵入者の波は南に広がり、二、三のものが北へ行った。 南アメリカの特殊の哺乳類の多くは絶滅した。

より現代的な北アメリカの哺乳類との競争は、南の哺乳類たちにとって、あまりにきびしすぎたのである。

北アメリカ・ヨーロッパ・アジアとアフリカは、すべて、少なくともある時期には、お互いに陸地により接続していたので、動物たちはそれらの間を移動することができた。

252

始新世に、多くのグループの初期のメンバーがすでに生きていたことが解っている。

そして、漸新世までには、これらのうちのあるもの、特に草食哺乳類は、サイの親戚ブロントテレスのような大きな型を発展させた。

しかし、漸新世の終りまでに、大部分が死滅してしまった。

次の時代、中新世には、今日見られないグループのメンバーとともに、より現代的な哺乳類が現われていたことが解る。

しかし、これらもまた、次の時代で短い期間である鮮新世の終りまでに消え去った。

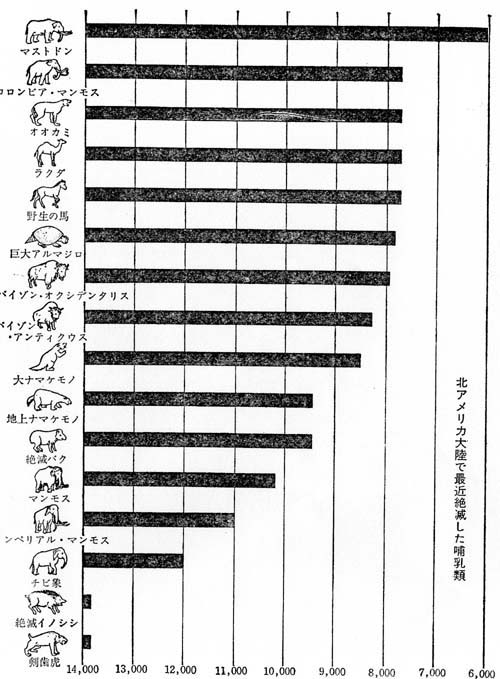

鮮新世には現代的哺乳類が発達した。そして、約二〇〇万年昔に始まった更新世と呼ばれる次の時代には、現代の哺乳類発達の頂点に達した、たくさんの巨大型が現われた。

巨大なマンモスとマストドン、五メートル半の高さのあった地上ナマケモノ、巨大な野牛、二メートル半の長さのビーバー、さらにオーストラリアでは巨大な有袋類などがいた。

しかし、いくつかの理由から、ほとんどあらゆる巨大な哺乳類、そしてたくさんの小さな哺乳類が更新世の終りまでに地球上から消えた。

今日の哺乳類は、大哺乳類時代のほんのわずかの残党といえる。

第三紀の化石は、当然のことながら、古い時代の化石よりはもっと現代と共通的で、しかも保存状態が良い。

古生物学者は、現代の哺乳類のいくつかのグループの進化を示す化石のほとんど完全なシリーズを発見することに成功している。

それらについては、別に一冊の本を構成するぐらいたくさんの話があるので、ここでは二、三の例だけを簡単に述べておくことにしよう。 |

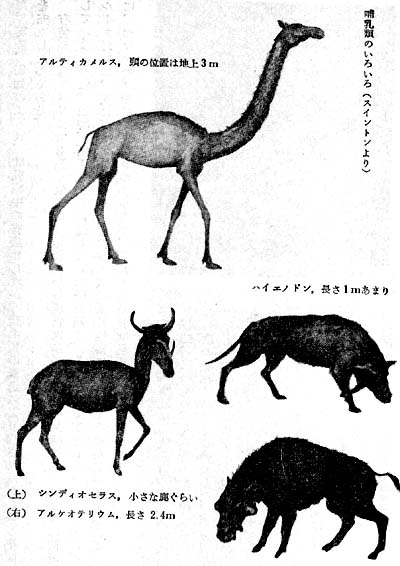

哺乳類のいろいろ(スイントンより)

|

10 馬の化石 top

ロンドンの付近に分布している粘土層の中に、ヒラコテリウムといわれる小さな動物の化石骨が発見された。

かん木林の付近にすむこの小さな獣を平原を走る大きな現代馬と結びつけることは難かしい。

254

しかも、ヒラコテリウムと、それに非常に似たアメリカのエオヒップス(あけぼの馬という意味)とは、馬の仲間の最も祖先となる種類の一つであった。

始新世産のヒラコテリウムとエオヒップスとはどちらも、ほぼ犬のフォックステリアぐらいの大きさであった。

彼等は草食の歯、前肢の四本の指、後肢の三本の指をもっていた。

漸新世に、メリキップス(中頃の馬という意味)という新しいタイプの馬が現われた。

それは、ほぼ小羊か山犬ぐらいの‘大きさであった。すべての脚に、地上につく三本の足指をもっていた。

メリキップスは森とその中の空地に住み、柔らかい葉の茂った草木を、その草食性の歯でむしゃむしゃと食ったはずである。

メリキップス(“反すうする馬”という意味)は、馬の進化の中で、次の段階に出現したものだった。

これらの動物は大きく、約一メートルの高さがあり、葉よりも粘りのある食物を砕くことができた歯をもっていた。

二五〇〇万年昔、メリキップスが生きていた頃、草原が世界中に広がり始めていた。

そして、馬は森という昔からの隠れ家を離れて平野に向かっていたのである。

メリキップスから後には、私たちは、たくさんの異なった種類の馬の仲間をたどることができる。

彼等は長く広く存続し、そのほとんどすべてがずっと以前に絶滅した。

約一〇〇〇万年前の鮮新世にすんでいた本当の相続者は、プリオヒプス(“もっと大きい馬”という意味)であった。

プリオヒプスは、たぶん少しばかりの長さの側指をもつにはもっていたけれども、各々の足に、現代馬がもつような一つの主指をもっていた。

プリオヒプスはその祖先のどれよりも体が大きく、肢が長かった。

そして、現代馬のような歯をもっており、それで、そのすみ家であった開けた平野の草を食べた。

プリオヒプスからいくつかのタイプの馬が生じた。最も興味深いのが現代馬エクウスである。

それは約一○○万年前、北アメリカに生じた。その当時、更新世には、北アメリカとアジアは陸地で接続していた。

そのため、新しい速い馬エクウスは世界中に広がった。その後、アメリカのあらゆる馬は死滅した。

ヨーロッパ人がアメリカ大陸を発見した頃、そこには馬は一匹もいなかった。

皮肉なことに馬は、人間によって、その長い歴史のふるさとアメリカに移入されねばならなかったのである。

11 サル・猿人・ヒト top

化石のシリーなの中で、馬の歴史の物語よりもっと面白く、しかし完全でないのに、ヒト* の物語がある。

あなた方は、たぶん、“ヒ卜はサルに由来したのだ”という話を聞いたことがあるだろう。

これは、ある意味で本当に近いことだが、ここでいうサルとは現代のサルのことではない。

現代のサルはいわば私たちの遠い従兄弟であって、私たちの先祖ではない。

彼等と私たちは、何百万年かあるいはそれよりずっと昔に住んでいた同じ種類の動物から由来したのである。

このサルとヒトの先祖はどんなものであったろうか?

おそらく、二五〇〇万年の昔、中新世に、東アフリカの森林やかん木の生えた草地にすんでいたプリオヒプスに似たものであったろう。

プリオヒプスは、その腕を用いて木から木へとぶらんこして渡ったり、四つんばいになって地上を走ったりできたと思われる動物だ。

その非常に融通のきく手足は、多くの方法に用いられたと考えられる。

そして、前方に向いた目は、距離をよく判定するのに役立ったはずだ。

256

中新世の後期には、東アフリカは乾燥してきた。

そして、森林はほんの二、三の場所にだけ残っていた。

たぶん、プリオヒプスの一グループが森林にとどまり、何等かの方法で今日のサルまで進化した。

しかし、プリオヒプスのもう一つのグループは、おそらくあえて平野に進出し、歩く動物つまりヒトに進化したと考えられている。

私たちはただこれを推測することができるのみである。

というのは、私たちの次の手がかりとなる化石は、南アフリカの堆積物から由来しだものだからだ。

これらの中に、部分的にサルに似て部分的にヒトに似た動物の化石骨がある。

オーストラロピテクス類と呼ばれるこれらの猿人はそう大きくはなく、約一メートル二○センチぐらいの高さであった。

彼等は小さな脳をもち、サルのようにあごを突き出していた。

しかし、彼等の手足と背骨は、彼等がまっすぐ立っていたことを示している。

オーストラロピテクス類はまっすぐに歩いた。彼等の肢は、サルの肢ほどいろんなことをすることができなかった。

サルはその大きな足指を、私たちが親指を用いるようなやり方で、用いることができただろう。

しかし、直立して歩くことは、オースラロピテクス類がサルなどよりももっと手を使うことができたことを意味した。

彼等は開けた地方に住み、小さな動物を殺すために棒ぎれと石を用いた。

ヒトの歴史を証明する次の化石は、ジャバと中国から発見されている。

そこには、三○万年昔の古い人の遺物――ピテカントロプスが見つかった。

これらは、むしろまだサルに似たひたいと突き出た顎をもっていたが、彼等の脳はオーストラロピテクス類の脳よりはずっと大きかった。

ピテカントロプスは道具を使ったばかりでなく、それらを造ったことがきわめて明瞭である。

一つの石をもう一つの石でかいて破片を造り、鋭いへりまで作っている。

これらの最初の人類は、暖かさを保ち自分自身を動物から守るため、火をつくる方法を知っていた。

更新世に住んでいた、他の多くの種類の人類がいたが、私たちがそれについて比較的多くの知識をもっている唯一のものは、ネアンデルタールである。

これは、背が低く、たいてい約一メートル半ぐらいの高さで、ずんぐりしていた。

彼等は突き出た顎・高い眉をもっていたが、棒と石から多数の道具をつくり、彼等が殺した動物の皮で自分たちの体を包んだ。

ネアンデルタール人はすべて死滅し、現代人のホモ・サピエンスによりとって代わられた。

これはピテカントロプスから別箇に進化したものだった。

次第に、現代人が世界中に広がった。

そして、今やヒトはあらゆる他の生物を支配するようになった。最後の時代、現世は、観かたによっては、すでに哺乳類時代というよりはむしろ人類時代ともいえよう。

* たとえば、モンテギュ著・鈴木満男、岡田宏明訳「人類の百万年」(社会思想社)参照。

12 ランチュ・ラ・ブレアのタールピット

top

カリフォルニア、ロサンゼルスの小さな公園(バンコック公園)に、小さな柵で囲った湖がある。

それは普通の湖のように見えるが、そうではなく`実はクールのプールである。

長い間ランチョ・ラ・プレアとして知られてきたあの場所には、こういったいくつかのプールがある。

258

タールが岩や砂を通してしみ出てプールに溜ったもので、タールはプールの中ほどでは液体であるが、プールの端をとりまいた部分はもっと固い。

チリ、ホコリは固い端に集まり、雨が降ると水は一時タールだらけのチリの上にたまる。

これらのプールは今でこそ公園の中に保存されているが、約一四万年昔、それらは平野の真中にあった。

雨が降ると、動物たちはずっと遠くからプールに溜っている水の臭いを嗅いで、腹一杯飲むために疾駆してきた。

彼等がプールの端に一歩踏み込むと、タールの中にはまりこみ、彼等があわててもがけばもがくほど、事態は悪化したのだ。

彼等の悲痛な叫び声は肉食動物を急がせた。当時、野生ネコ・オオカミ・猛鳥などがいた。 |

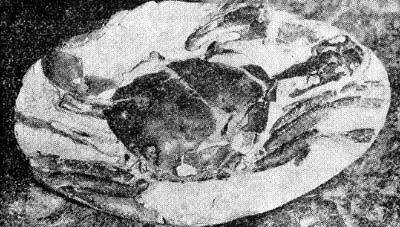

ランチョ・ラ・プレアの錙歯虎の歯の化石

|

肉食獣は彼等の御馳走を食べ始めるために踏みこみ、どっこい自分自身も沼地にはまりこむだけのことだった。

捕えられた動物は、序々にタール中に深くはまり込み、彼等の肉・爪・クチバシは分解したが、あらゆる骨が保存された。

何百年もの間、何べんも何べんも、こういった事件が起こり、プールは多くの骨を呑んだ。

約五五年昔、化石採集屋が、これらのプールに骨が含まれていることを発見した。

そこで、科学者が調査のために呼ばれた。そして、多くの哺乳類や鳥の遺物を集めた。

これらのうちのあるものは、今日カリフォルニアに住んでいる動物と非常に縁の深い種類であることが解った。

しかし、あるものはもはや北アメリカに住んでいないもので、さらに絶滅種もあった。

大きなマンモスの仲間やマストドン象、巨大な地上ナマケモノ、ラクダ、野牛や馬の化石が発見された。

イノシシ・パク・オオカミ・山犬やキツネなどもあった。

また、大きなネコ科の多くの動物、たとえばスミロドンといって大きなサーベルのような歯をもった剣歯虎や、ライオンのような動物のパンテラ・アトロクスなどもあった。

いくらかの小動物もあった。しかしがいして、タールに捕えられたのは、大きな哺乳類と肉食動物であった。

捕えられた鳥はコウノトリ・ガチョウ・ツル・ハト・カラス・ヒバリ・フクロウと多くのハゲタカのなかまであった。

こ昨ら乃動物の骨は非常に保存が良いので、骨の上に私たちは、動物がかかった病気とか受けた傷あとの証拠を見出すことができる。

もう一つの非常に良く似たタール・トラップが最近。ペルーで発見されている。そして、そこからも、科学者にとって始めての新しい動物の遺骸が発見されている。

ここに書いた大昔の情景描写は、すべて、実際に得られた化石の産状から想像されたものである。

13 大氷河時代 top

今日では暖かい土地でも、かっては氷期の氷におおわれたことがあるいうことを、すでに私たちは学んだ。

私たちが最も良く知っている大氷期は約六〇万年前、更新世の中頃に始まった。

260

そればずっと続いて寒く大地を氷の中に閉ざしたのではない。

長くて暖かい時期により仕切られた氷期が四回あったのである。

氷期が始まって、温度はだんだん低くなった。

たくさんの雪が降った。雪は氷を包み、ついには一面の氷と氷河を形成した。

氷は北極から北ヨーロッパやアメリカを横切って南下し広がった。

氷がその大重量を陸地の上で押し進めたので、岩石の表面がひっかかれ、谷の彫りあとが残された。

この寒くて荒涼とした“ブルドーザー”の前には、大部分の植物と動物が退却せざるを得なかった。

二、三のものが、氷のように冷たい突風の最悪の場合を除いてはすべての場合に耐えることができるようになった。

長い毛でおおわれた大きなマンモスは、氷った土地の上を移動し、丈夫な草や地衣をあさった。

毛サイは、トナカイの群がなすように、吹きさらしの地方を歩きまわった。

一方洞くつの中には大きなホラ穴熊がすんでいた。

それから、平均約六万年後に、気候は暖かくなった。

氷は、それがかってそこにあったという証拠に、櫟や岩片や砂という荷物を残して退却した。

今日これらの氷河堆積物により、私たちは氷河のつめあとを探ることができている。

多くの植物が、やがて、氷の下にあった大地の上に広がり、そして、序々に、しかも確実に、動物が植物の後に従った。

ライオンがイングランドの北に及びカバがテームス河――現在そこにはロンドンがある――の水で遊んだのである。

氷がイングランドと南スカンディナヴィアを去って以来、今では二万年以上たっている。

氷が再び襲ってくるかどうかは、誰もが興味をもつ疑問であろうが、性急に解答を求められても困る。

たぶん、今後四万年に、私たちの子孫がそれを知るであろう。

では最後に、氷河時代の絶滅と現代の絶滅の問題を一ベつして、この章を結ぶことにしたい。

14 哺乳類時代の絶滅 top

私たちが住んでいるこの時代は地質学的には第四紀に属している。

この第四紀の一つ前の時代第三紀の終りに、北アメリカと隣接大陸の間に新しい陸橋ができた。

第三紀の間に北アメリカで進化した馬とラクダの仲間が、急速にシベリアを横切り、ユーラシアとアフリカ中に広がった。

ほぼ同じ頃、新しくできたパナマ地峡を通って、たくさんの北アメリカの動物が南アメリカに侵入してきた。

アジアからはマンモス・バイソン・熊・オオジカなどの仲間が、北アメリカに入って来、一方、南からは、南アメリカで生まれそこで進化した地上ナマケモノや他の哺乳類がやって来た。

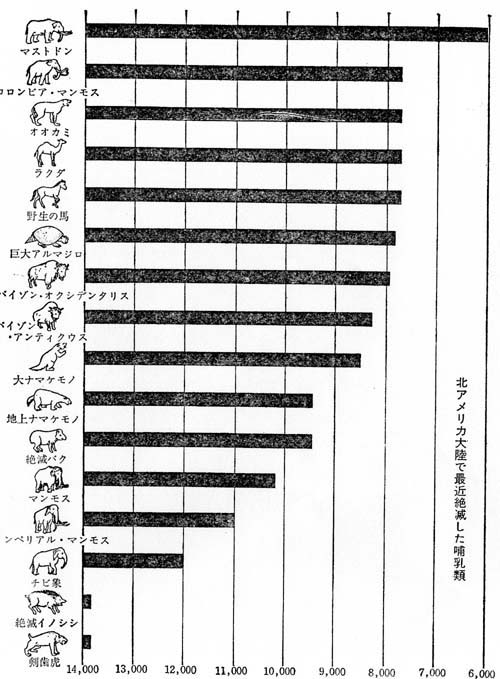

北アメリカでもユーラシアでも、広範に及んだ移住と同時に起こった大絶滅の時期は、鮮新世の終り(約二〜三〇〇万年昔)と更新世中期であるようだ。

特に北アメリカで顕著であった、もう一つの大絶滅は、最後の広範に及んだ氷期の終りに起こった。

しかし、この時には、大陸間の移住については明らかに目立った動きはなかった。

驚くべきことに、絶滅の時期は、どれも氷河の前進の時期とは一致していない。

化石の記録を特徴づけていることは、移入する動物群が古くからその土地にいた動物にとって代わる傾向があることだ。

ある場合には、新しく入ってきたか新しく進化した科が、二〜三〇〇万年以内に全く急速に古い科にとって代わった。

おきかわりの過程にもっとずっと時間がかかった場合もある。

もちろん、私たちは地球上からすでに消えたグループの間にどんな生存競争があったのか正確に知ることはできない。

262

しかし、彼等が同じような生息環境を占め、生態的な要求が大幅に重なるような場合には、たとえばえさを求めたりねぐらを求めたりして、彼等が実際に競争者であったことを仮定することもできよう。

競争者の一つの種族が他のものよりもナぐれている度合いなどというものは非常にわずかな程度でしかないだろうから、結果がきまるまでには莫大な長さの時間がかかったのかもしれない。

約一万一〇〇〇年前の大陸氷河のいちばん広がった時に、北半球で氷におおわれなかった陸地には、現在のアフリカのサハラの南にいる大哺乳類に比較される豊富で多様な動物群がいた。

熊や馬や鹿やビーバーや象の仲間の多くは、現存している彼等の親戚のどれよりも体が大きかった。

ずっと降って八〇〇〇年ほど昔には、馬・象・ラクダなどの仲間が、オーストラリアと南極以外のあらゆる大陸をうろうろしていた。 |

ナウマン象の歯(第四紀更新世)瀬戸内海小豆島沖産

|

このとき以後、こういったものや他の多くの動物は、一つか二つの大陸に制限された小さな地域に退却した。

北アメリカでは、二〜三の種が最後の氷河期のまっ最中に絶滅した。

しかし、絶滅のテンポは一万二〇〇〇年前から六〇〇〇年前の間に、急速に早まり、気候が温和となり氷河が縮まった八〇〇〇年昔の頃には最高の割合を占めている。

それに比較できるような、しかしもっとゆっくりしたものである可能性もあるが、大きな哺乳類の衰滅が、ほぼ同じ頃アジアとオーストラリアで起こっているが、アフリカでは起こっていない。

大きな草食獣と肉食歇の多くが、実際、世界中に広範な気候範囲にすんでいたが、今よりほんの二?三〇〇年以内に絶滅するに至った。

他の生物は、一般に、この絶滅期の影響を受けていない。

炭素一四法の資料に基づいて、アリゾナ大学マルティン博士は、北アメリカの今絶滅している大きな哺乳類は最初、アラスカとメキシコで絶滅し始め、それに大平原地帯のものが続いたという。

いくらか疑問視される資料があるが、それによると、最後の生存者がほんの二〇〇〇年か四〇〇〇年昔にはフロリダに住んでいたらしいということだ。

したがって、全く最近に、北アメリカの草食獣のざっと四分の三が絶滅した。

そして、空になった生態的地位の多くがいまだに他の種によって充たされていない。

こういった絶滅では、氷河作用は、明らかに、意味のある要因とはなっていなかったと思われている。

その理由としてあげられているのは、

まず第一に、絶滅は、全生物群が何回もの氷期と間氷期を無事に切り抜けた後の、最後の融氷と大陸氷河の退却期間に集中していること、

第二に氷河気候は、山岳地域を除いては、低緯度の地域にまでは到達しなかったことが確かだし、熱帯の大部分を支配した気候は、おそらく今日のそこの気候とたいして異なっていなかっただろうからである。

264

世界の多くの部分での、花粉・芽胞化石の研究は、大陸氷河の融氷が、雨の多い気候から平均温度の比較的高いいくらか乾燥した気候への変化を伴っていたことを示しているという。

こういった変化の結果として、世界の多くの部分の森林は退却し、砂漠とステップによりとって代わられた。

けれども、その変化はおそらく世界的なものではなく、また何等かの大きな環境をなくしてしまうというほどきびしいものではなかっただろう。

たくさんの研究者によって、大きな哺乳類は、火を武器として使った先史時代の人類により狩猟され、絶滅させられたのだ、ということが提唱されている。

彼等は、大絶滅は農業の急速な発達と時期的に一致することを指摘している。

人間の歴史のこの段階以前では、主要な食料源を破壊することはとりもなおさず自分自身を滅ぼすことだったので、猟の獲物の減少は、人間の人口の減少と釣り合ったことだろう。

アフリカとユーラシアでは、人間は、更新世を通じて獲物にした動物と一緒に住んでいたが、絶滅は吏新世の最後の時期にそれほど目立って集中したわけではなかった。

旧世界では、動物が幾十万年もの共存生活を通じて人間に適応する十分な機会があった。

アメリカとオーストラリアでは、人間は比較的新参者であったが、動物はたやすくハンターの獲物となった。

私たちは、更新世後期の大きな哺乳類に一体どういう事件が起きたのか決して正確に知っているわけではないだろう。

しかし、彼等の死滅は、古代人の発展とも、世界各地の気候が涼しくて湿ったものから温暖で乾燥した気候に急激に変化したこととも、密接に時間的に一致する。 |

現在より何年前か

|

266

おそらく、この両方の要因が、大絶滅という現象に関与したのではないかと考えられている。

私たちはそう推察することができるというだけのことだが。

近年地球上ですでに絶滅したり、あるいはまた絶滅に瀕している動植物に関する知識は、すでに多数の教科書や一般拓中にくわしいので、ここでの記述は省く。

ただ、人類の発展に伴い、狩猟技術の進歩・農薬の利用・交通の発達などがめざましく、結局、人類や家畜による影響が動物たちを絶滅にかりたてているのである。

現在といういわば人類系の時代の哺乳類の実態では、ソウやライオンなどが野生で見られなくなるのに、あと一〇〇年とはかからないそうだ。

専門家の意見によると、私たちの孫の時代には野生動物が地球上から一掃されているだろうということだ。

* たとえば、小原秀雄著「SF人類動物学」(早川書房)参照。

top

**************************************** |