|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index 堦復丂擇復丂嶰復丂巐復丂屲復丂榋復丂幍復丂敧復

戞榋復丂嫲棾帪戙偺偨偦偑傟乲敀垷婭乴

176

1 敀垷偺奟 top

丂敀垷婭偼丄栺堦壄嶰榋乑乑枩擭愄偐傜栺榋屲乑乑枩擭慜傑偱偺丄栺幍堦乑仜枩擭偺娫丄懕偄偨丅

丂敀垷婭偲偄偆柤慜乲儔僥儞岅婲尮丄僠儑乕僋乴偼丄僀僊儕僗偺僪乕償傽奀嫭偵増偆報徾揑側奀奟傪宍惉偡傞敀偄僠儑乕僋偵懳偟偰丄嵟弶偵巊傢傟偨丅

丂偦傟偼丄屻偵丄懠偺僞僀僾偺丄娭學偁傞抧憌傪曪娷偡儀偔奼挘偝傟丄堦敧擇擇擭偵偼儀儖僊乕偺抧幙妛幰儘儅儕僂僗丒僟儘僀偵傛傝丄僕儏儔婭憌偲怴惗戙偺抧憌偺娫偵墶偨傢傞偡傋偰偺娾愇傪娷傓傕偺偲偟偰丄惓幃偵採彞偝傟偨丅

丂敀垷婭偺抧憌偼丄悽奅揑偵峀偔暘晍偟丄堦斒偵岤偄丄抧幙妛忋偺嵟戝偺宯偺堦偮偲側偭偨丅

丂悽奅慡懱偲偟偰丄敀垷婭偺奀怤偼丄偍偦傜偔抧媴偑巒傑偭偰埲棃丄嵟戝偺傕偺偺堦偮偱偁偭偨傠偆丅

丂儓乕儘僢僷偲傾儊儕僇偱偼丄僠儑乕僋幙愇奃娾偺敎戝側懲愊暔偑挊偟偄堦曽丄敀垷婭偼丄幚偼丄懠偺僞僀僾偺偄傠傫側庬椶偺懲愊娾傪娷傓丅

丂偲偙傠偱丄敀垷婭偺戙昞揑抧憌偱偁傞僠儑乕僋偲偄偆偺偼偳傫側惈幙偺抧憌偩傠偆偐丠

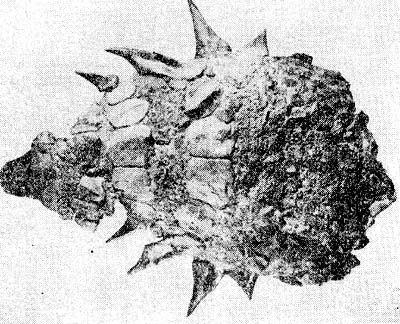

丂偙傟偼丄偛偔旝嵶側扽巁愇奃幙偺暔幙偐傜惉偭偨摿庩側懲愊暔偱偁傞丅

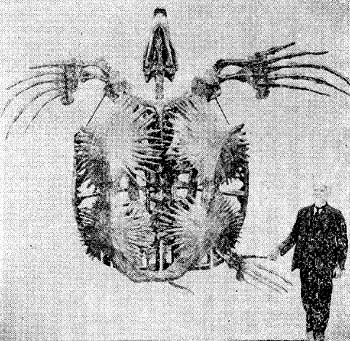

丂偦偺庡晹偼丄揹巕尠旝嬀偱擣掕偱偒傞扨嵶朎晜梀惈惗暔乮僐僢僐儕僜僼僅儕僪乯偺堚奫乮僐僢僐儕僗乯偐傜惉偭偰偍傝丄偦傟偵奀柸偺恓傗晜梀惈桳岴拵焩丒傾儞儌僫僀僩丒儀儗儉僫僀僩丒僂僯丒偦偺懠偺奓壔愇傪崿偊偰偄傞丅

丂僠儑乕僋偼丄愄偄傢傟偨傛偆側丄尰嵼偺戝梞偺怺奀掙偵偁傞僌儘價僎僕僫擃揇側偳偲偼堎側傝丄墦梞惈懲愊暔偲偼偄偊丄偐側傜偢偟傕怺偔偼側偄丄傓偟傠愺奀偱宍惉偝傟偨傕偺偩偲偄傢傟傞丅

丂攚屻偺棨抧偑掅暯偱丄偨偲偊偽嵒敊惈偺棨抧偵埻傑傟偰丄棨尮暔幙傪塣傇壨愳偐傜偺搚嵒偺嫙媼偑傎偲傫偳側偐偭偨傛偆側奀梞偺娐嫬偑悇掕偝傟偰偄傞丅

丂僠儑乕僋拞偵傛偔墌杹偝傟偨愇塸嵒棻偑尒弌偝傟傞偙偲傗丄椬愙抧憌偵姡憞婥岓傪帵嵈偡傞怉暔壔愇傪嶻偡傞偙偲偐傜丄偦偆峫偊傜傟傞偺偩丅

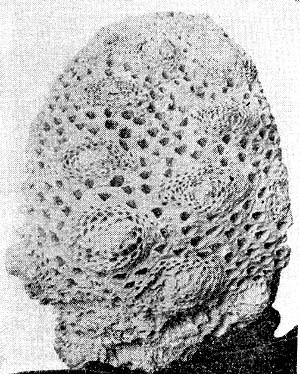

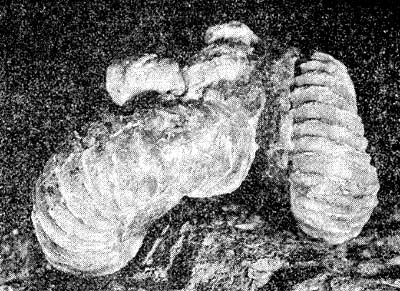

丂僠儑乕僋傪峔惉偡傞僐僢僐儕僗偺傕偲偱偁傞僐僢僐儕僜僼僅儕僪偲偄偆偺偼丄怉暔惈曏栄拵椶偺堦庬椶偱偁傞丅

丂偙傟偼丄擇杮偺摨偠挿偝偺曏栄傪傕偪丄屲側偄偟嶰屲儈僋儘儞偺戝偒偝偱丄媴忬傪側偟偰偄傞丅

丂偦偺嵶朎偺昞柺傪偍偍偭偰偄傞懡悢偺旝彫側愇奃幙偺焩偑僐僢僐儕僗偩丅奺僐僢僐儕僗偼丄堦側偄偟堦堦儈僋儘儞偺墌斅忬傑偨偼懭墌斅忬傪側偟丄側偐偵偼僩儔儞儁僢僩忬偺撍婲傪傕偮側偳丄偦偺宍忬偼庬偵傛傝偝傑偞傑偱偁傞丅

丂僐僢僐儕僜僼僅儕僪偑巰偸偲丄奺僐僢僐儕僗偼偽傜偽傜偲側傝奀掙偵捑愊偟偰懲愊暔拞偵曐懚偝傟傞丅

丂僐僢僐儕僜僼僅僕僪偲丄偦傟偲椶墢娭學偵偁傞偲峫偊傜傟傞僨傿僗僐傾僗僥儕僪側偳傪偁傢偣偰僫儞僲僾儔儞僋僩儞偲偄偭偰偄傞丅

180

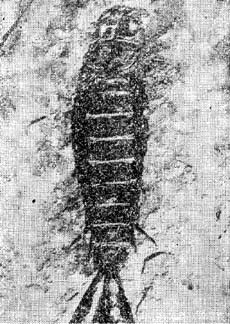

丂偙傟傜偺堚奫偼丄悽奅奺抧偺僕儏儔婭埲崀偺奀惉懲愊暔拞偵壔愇偲偟偰朙晉偵曐懚偝傟傞偑丄摿偵儓乕儘僢僷偺敀垷婭憌僠儑乕僋偼丄傎偲傫偳偙傟傜偺堚奫偐傜側偭偰偄傞偲偄偆傢偗偱偁傞丅

丂嵟嬤丄擔杮偺敀垷婭憌偐傜傕丄偙偺僫儞僲僾儔儞僋僩儞壔愇偑敪尒偝傟偰偄傞丅

丂偙傟傜偼塃恾偵帵偟偨傛偆偵丄慡偔偒傟偄側婔壗妛揑柾條傪帵偡丅 |

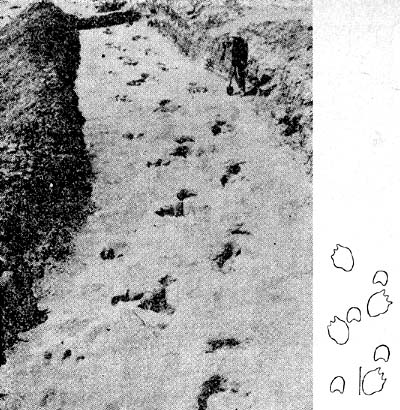

敀垷宯憃梩憌孮傛傝敪尒偝傟偨僫儞僲僾儔儞僋僩儞

|

|

|

丂崱悽婭偺弶傔丄敀垷宯傪嶰偮偺撈棫偟偨宯偵暘偗傛偆偲偡傞帋傒傕偁偭偨偑丄屻偵婞偰傜傟偨丅

丂擔杮傗傾儊儕僇偱偼丄偦傟偼晛捠丄慜婜偲屻婜偵擇嬫暘偝傟傞偑丄儓乕儘僢僷偱偼嶰嬫暘傪巊偆妛幰傕偄傞丅

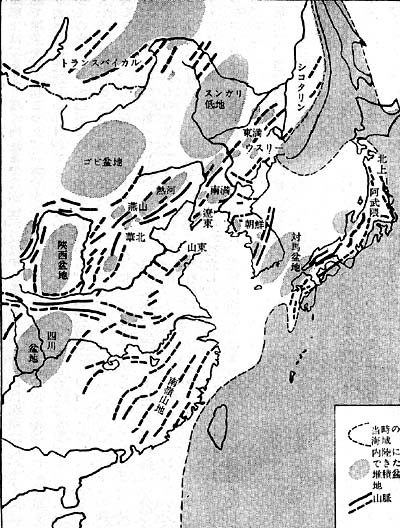

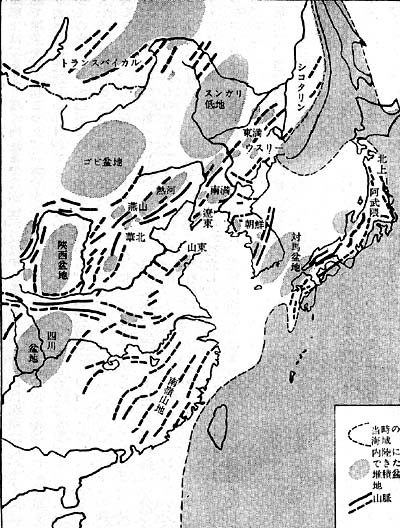

丂偝偰丄敀垷婭拞偺偁傞帪戙偵偮偄偰丄愄偼恾偺傛偆側屆抧棟恾偑夋偐傟偨偙偲偑偁偭偨丅

丂尰嵼偱偼丄敀垷婭偺抧巎偼丄徏杮払榊嫵庼偵傛傞偲丄師偺傛偆偵奣娤偝傟偰偄傞丅

丂慜弎偟偨傛偆偵丄傑偢丄敀垷婭偼抧媴偺楌巎忋嵟戝偺奀怤帪戙偲偄傢傟丄奀悈偑戝棨偺憡摉撪晹傑偱怤擖偟偰峀偄愺奀偺嬫堟傪偮偔偭偨丅

丂偩偑偔傢偟偔傒傞偲丄奀怤偼悽奅拞摨帪偵婲偒偨偺偱偼側偄丅

丂偨偲偊偽丄敀垷婭偺弶婜偵偼杒嬌奀廃曈偱嵟傕峀偑傝丄敀垷婭拞崰偵偼僀儞僪梞廃曈偱戝偒偔丄敀垷婭屻婜偵偼杒戝惣梞傗僥僠僗奀偱挊偟偐偭偨丅

丂師偵丄敀垷婭偺崰丄僥僠僗奀嬫堟偱捑崀丄懲愊傪懕偗偨抧岦幬偑偁偭偰丄怴惗戙偵寖偟偔側傞傾儖僾僗丒僸儅儔儎憿嶳塣摦偑敀垷婭偵偡偱偵僥僠僗奀偺堦晹偱巒傑偭偰偄偨丅

丂偦偺崰丄懢暯梞傪傔偖傞抧懷偱偼丄憿嶳塣摦偑奺抧偱妶敪偵峴側傢傟丄壴浖娾偑懡検偵娧擖偟偰偄傞丅

丂偲偙傠偑丄懢暯梞傪傔偖傞懠偺晹暘偱偼丄媡偵捑崀偡傞偲偙傠傕偁偭偰丄偦偙偱偼嶳抧偐傜怤怘丒塣斃偝傟偨烰丒嵒丒揇偑岤偔懲愊偟丄傑偨奀掙梠娾偑廤愊偟丄梫偡傞偵抧岦幬偑敪払偟丄寢嬊怴惗戙偵擖偭偰偐傜嶳抧偲側偭偨丅

丂傾僕傾戝棨偺搶晹偱偼丄偁傑傝峀偔撪棨傑偱偼奀怤偑媦偽偢丄偦偺戙傝丄撪棨偵偼捑愊杶抧偑傛偔敪払偟丄晅嬤偱抧妅曄摦傕婲偙偭偨丅

丂堦曽丄懢暯梞拞墰晹偐傜彮偟惣傛傝偺峀戝側奀堟偱偼丄奀掙偑備偭偔傝戝婯柾偵棽婲偟傢傟栚偑偱偒偰丄偦偺妱傟栚傪捠偭偰尯晲娾偑偨偔偝傫暚弌偟偨丅

丂偙偆偟偰丄懡偔偺壩嶳搰傗奀嶳偑偱偒偨偲悇掕偝傟偰偄傞丅

丂偙偺抧懷傪僟乕僂傿儞丒儔僀僘乮奀朿乯偲偄偭偰偄傞丅

丂偙偺偲偒偱偒偨奀嶳偺捀偼丄崱偱偼堦屲乑乑儊乕僩儖偐傜擇乑乑乑儊乕僩儖偺怺偝偵捑崀偟偰偄傞偑丄敀垷婭偺崰偼偛偔愺偔丄傑傢傝偵僒儞僑徥偑敪払偟偰偄偨偙偲側偳偑丄嵟嬤偺奀梞抧幙妛 * 偺尋媶偐傜夝偭偰偄傞丅

丂偙偆偟偰丄敀垷婭枛偺奀戅偲偲傕偵丄悽奅偺奀棨偺暘晍偼丄傛傎偳尰嵼偵嬤偄傕偺偲側偭偰偒偨丅

丂偐偭偰偼堦偮偯偒偱偁偭偨偐偲偄傢傟傞僑儞僪儚僫戝棨傕丄僕儏儔婭偵偼撈帺偺敪揥傪側偟丄敀垷婭偵偼尰嵼偵帡偰丄僆乕僗僩儔儕傾丒僀儞僪丒儅僟僈僗僇儖丒傾僼儕僇丒撿傾儊儕僇側偳偑偦傟偧傟屒棫偟偨宍傪偲偭偰偄偨偙偲偑柧椖偱偁傞丅

丂偩偑丄傾儖僾僗丒僸儅儔儎側偳傪偮側偖僥僠僗奀偼丄尰嵼偺抧宍偲偼慡偔堎側偭偨條憡傪側偟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂嵟屻偵丄摉帪偺擔杮偺廃曈偺忬嫷傪偐偄傑尒傞偙偲偱丄偙偺崁傪廔傢傠偆丅

丂敀垷婭偺弶傔偐傜拞崰偵偐偗偰偼丄惣撿擔杮偺奜懁偱偼丄椞愇乮傝傚偆偣偒乯丒暔晹乮傕偺傋乯愳憌孮偵傒傞傛偆偵丄奀偑峀偑傝丄杒敿傪拞怱偵捑崀偡傞奀堟偑偱偒偨丅

丂偙偺奀偼偲偙傠偵傛偭偰偼敀垷婭屻婜偵傑偱媦傃丄奜榓愹乮偦偲偄偢傒乯憌孮偲偄偆抧憌偺懲愊傪傒偨丅

丂堦曽丄惣撿擔杮偺撪懁偼丄僕儏儔婭屻婜偵偼丄旘懰抧曽偐傜偦偺撿偵偐偗偰奀偑偁偭偨偑丄偦傟埲奜偺抧堟偼棨抧偺傑傑偱偁偭偨丅

丂偦偟偰敀垷婭偵偼棨抧偺偲偙傠偳偙傠偵屛偑偱偒偨丅

丂敀垷婭屻婜偵偼丄偦傟傑偱棨抧偱偁傝丄偐偭偰偼愐椑嶳柆偱偁偭偨惣撿擔杮拞幉晹偑捑崀偡傞抧懷偲側傝奀偑怤擖偟丄榓愹憌孮傗拞嬨廈偺敀垷婭憌傪懲愊偟偨丅

182

丂杒奀摴偼奀偵偍偍傢傟搶杒抧曽偺堦晹傕奀悈壓偵偁偭偨丅

丂偟偐偟丄偍偍偞偭傁偵偄偆偲丄偦傟傑偱偺屆偄擔杮楍搰偺楌巎偺側偐偱偼丄偙偺敀垷婭帪戙偵丄奀娸慄偑堦斣奜懁偺懢暯梞懁偵戅媝偟偰偟傑偭偨偲偄偊傞丅

丂偡側傢偪丄嶰忯婭傗僕儏儔婭偵偼丄奀偑偲偒偵棤栚杮偺懁偵傑偱擖傝偙傫偩偙偲偑偁偭偨偺偵丄敀垷婭偵側傞偲丄屆偄擔杮楍搰偲戝棨偼奀偵偝偊偓傜傟傞偙偲側偔戝棨偲偮側偑偭偨抧棟揑忬懺偑悇掕偝傟偰偄傞丅

丂埲忋偺婰弎偵偼丄榖傪暋嶨偵偟側偄偨傔偵丄抧妅曄摦傗壩惉妶摦側偳抧巎偺忋偱廳梫側帠審傪傢偞偲徣棯偟偰偁傞丅

丂寢嬊丄敀垷婭偵側傞偲丄屆偄擔杮偺廃埻偱偼丄偦傟傑偱崅壏懡幖偱偁偭偨婥岓偑丄偄偔傇傫姡憞婥岓偵曄壔偟偰偒偨傜偟偄偲偄偆偙偲偑丄奀棨偺暘晍偐傜傕帵嵈偝傟傞偑丄偦傟偵偮偄偰偼丄屻偵徻弎偡傞偲偟傛偆丅

丂*丂奀梞抧幙妛偺晛媦彂偲偟偰偼丄僔僃僷乕僪挊丒巵壠岹栿乽奀偺壓偺戝棨乿乮島択幮乯偑偁傞丅 |

傾僕傾搶晹偺敀垷婭慜婜偺屆抧棟恾(徏杮偵傕偲偢偔)

|

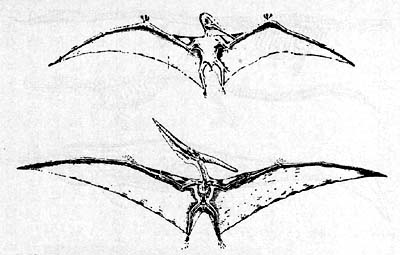

2 旐巕乮傂偟乯怉暔偺弌尰

top

丂棊梩庽偼丄敀垷婭弶婜偵撍慠尠挊偵側偭偨丅

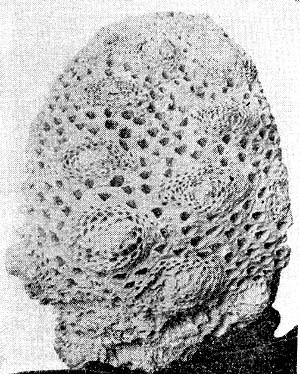

丂偦偟偰丄敀垷婭偺廔傢傞偩偄傇傫慜偐傜丄偪傚偆偳崱擔偵偍偗傞傛偆偵丄偡傋偰偺戝棨偱丄棊梩庽偺宨娤偑尒傜傟偨丅

丂偙傟傜偺嵟屆偺傕偺偺拞偵丄儌僋儗儞丒僀僠僕僋丒僒僒僼儔僗丒億僾儔側偳偺拠娫偑偁偭偨丅

丂偦傟傜偺偡傋偰偑敀垷婭慜婜拞崰偺懲愊暔偵尰傢傟偰偄傞丅

丂敀垷婭偺拞崰傑偱偵偼丄怷椦偼杮幙揑偵偼尰戙晽偵側偭偰丄僽僫丒僇僶丒僇僄僨丒僇僔丒僯儗丒僋儖儈丒僗僘僇働丒儐儕僲僉丒僜僑僂僐僂丒僷儞偺栘丒崟僞儞側偳偺拠娫偺傛偆側庽栘傪娷傒丄寧宩庽丒僉僤僞丒僴僔僶儈丒惣梞僸僀儔僊偺拠娫偺傛偆側偐傫栘傪傑偠偊偰偄偨丅

丂偙傟傜偲偲傕偵丄傕偪傠傫丄尰嵼偲摨條偵忢椢庽傕偁偭偨偑丄偦傟傜偼傕偼傗丄拞惗戙慜敿偺娫丄偦傟傜偑塰偊偨傛偆偵宨娤傪巟攝偡傞偙偲偼側偐偭偨丅

184

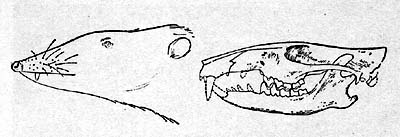

丂恓梩庽偺拞偱栚棫偭偨僞僀僾偼僙僐僀傾偺拠娫偱偁偭偨丅

丂尰嵼偺僇儕僼僅儖僯傾偺嫄栘偺傛偆偵戝偒側傕偺偼抦傜傟偰偄側偄偗傟偳傕丄偦偺拠娫偑敀垷婭偵杒敿媴忋偵峀偔暘晍偟偨偲偄偆偙偲偑拲堄偝傟傞丅

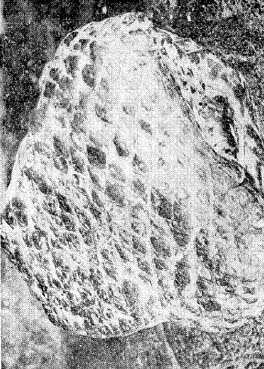

丂僕儏儔婭偵偍偗傞傛偆偵丄僔僇僨僆僀僪偑崅抧偺嶳暊偺嵟傕摿堎側怉暔偱偁偭偰丄斵摍偺抁偄偢傫偖傝偟偨姴偼丄僐儘儔僪偺僽儔僢僋丒僸儖抧堟偺僟僐僞嵒娾憌孮乮儔僐僞嵒娾乯偺壓晹傗僒儞丒僕儏傾儞杶抧偺忋晹敀垷婭憌乮儊僒丒儀儖僩嵒娾乯拞偵丄偨偔偝傫偟偐傕嬃偔傎偳偺姰慡偝偱曐懚偝傟偰偄偨丅

丂椉抧堟偱偼丄栘幙偺慻怐偑愇塸偵傛傝抲姺偝傟偰偄偨偑丄栘幙偺峔憿偺徻嵶偼偡傋偰拤幚偵曐懚偝傟偰偄傞丅 |

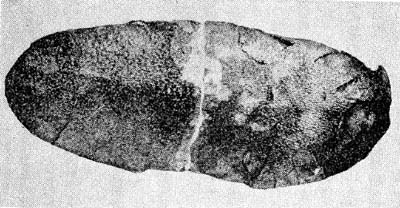

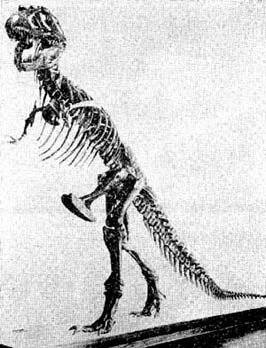

僔僇僨僆僀僪偺宂壔偟偨姴

乮僄乕儖丒僺乕儃僨傿攷暔娰乯

|

丂偨偄偰偄偺棊梩庽偼丄怉暔奅偺嵟崅偺栚乮傕偔乯偱杮摉偵壴偺嶇偔怉暔傪偡傋偰娷傓旐巕怉暔偵懏偡傞丅

丂忋弎偟偨寴偄栘幙偺庽偺傎偐偵丄偙偺栚偼幣憪傗崚椶傗庬丒壥幚傪傕偭偨偐傫栘丄堦擭惗怉暔傗晛捠偺栰嵷傪娷傓丅

丂敀垷婭偵偍偗傞怉暔偺偙偺僌儖乕僾偺斏塰偼丄怉暔偺慡恑壔偵偍偗傞嵟傕堄媊怺偄恑曕偺堦偮偱偁偭偰丄棨忋偵怉暔偑峀傑傞偺偵栶棫偭偨丅

丂旐巕怉暔偼丄旤偟偄壴傪偮偗傞偽偐傝偱側偔丄幚乮巕朳乯偱庬乮泱庫乯傪曐岇偡傞偲偄偆曽朄傪巊偭偰偄傞偺偱丄抧忋偺挊偟偄娐嫬偺曄壔偵懴偊傞偺偵傕岲搒崌偱偁偭偨偩傠偆丅

丂梤帟乮偟偩乯怉暔偼朎巕偱傆偊偰偄偔偑丄偦偺朎巕偼悈暘偑側偄偲夎傪弌偣側偄偱巰傫偱偟傑偆丅

丂傑偨棁巕乮傜偟乯怉暔偼丄泱擕偺偁傞庬巕傪傕偮揰偱梤帟怉暔傛傝恑傫偱偄偨偑丄旐巕怉暔偼偡傋偰偺怉暔拞嵟傕崅摍偱偁偭偰丄屻偺抧幙帪戙傪捠偠偰丄抧媴忋偵斏塰偟偨丅

丂壛偆傞偵丄崅摍摦暔偺恑曕偵懳偟偰丄旐巕怉暔偺媦傏偟偨娫愙偺塭嬁傪尒摝偡偙偲偼偱偒側偄丅

丂偲偄偆偺偼丄旐巕怉暔偼丄尰嵼抧忋偺偁傜備傞懠偺惗暔傪巟攝偡傞歁擕椶偵懳偟偰丄傎偲傫偳偡傋偰偺丄怘暔偲偟偰偺怉暔傪嫙媼偡傞偐傜偱偁傞丅

丂旐巕怉暔偼丄恖偲偦偺壠抺摦暔偵懳偟丄怷椦偺栘偺幚傗壥幚丒戝憪尨偺杚憪丒傑偖偝偲崚棻偺傕偲偵側傞崚椶丒嵧攟栰嵷偲壥幚側偳傪梌偊傞丅

丂巹偨偪偺傑傢傝偱丄旕忢偵偨偔偝傫偺婌傃傗怱偺堅傔傪傕偨傜偟偰偔傟傞壴乆偺旤偟偝偵偮偄偰偼偄偆傑偱傕側偄丅

丂歁擕椶偲捁椶偺偡偽傜偟偄敪揥偼丄壴傪傕偭偨怉暔偺恑壔傪傑偨偹偽側傜側偐偭偨偲偄偭偰傕丄偄偄夁偓偱偼側偄偩傠偆丅

丂師偺帪戙偵丄唳拵椶偺孮偑壏寣偺愐捙摦暔偺栚偞傑偟偄杣嫽偵摴傪忳偭偨偙偲偼丄妋偐偵嬼慠偱偼側偐偭偨偺偱偁傞丅

丂旐巕怉暔偼丄僯儏乕僕乕儔儞僪偵丄僥僉僒僗偵丄儊儕儔儞僪偺奀娸暯栰偵丄傎偲傫偳摨帪偵丄憡摉偺朙晉偝偱弌尰偡傞丅

丂偙傟傜偺偆偪丄嵟傕椙偔抦傜傟偨嶻弌偼丄僥僉僒僗拞墰晹偺僄儔僗丒僇僂儞僥傿偺敀垷婭憌偺嵟壓晹僩儕僯僥傿憌孮偺僷儖僉僔嵒娾偐傜曬崘偝傟偨傕偺偱偁傞丅

丂棊梩庽偺梩偺嶰偮偺宆偑敪尒偝傟丄偦傟偺堦偮偼僯僢働僀偺堦庬偱偁偭偨丅

186

丂旐巕怉暔偼丄億儖僩僈儖偲儊儕儔儞僪偱丄敀垷婭慜婜偺拞崰偺抧憌偐傜抦傜傟偰偄傞丅

丂戝惣梞偺奀娸暯栰僷僩僋僙儞僩偺嵟屆偺敀垷婭旣偼丄僕儔僼婭偺怉暔孮偵帡偨偨偔偝傫偺忢椢庽傪傕偮堦曽丄慜弎偺尰戙晽偺怉暔偼傂偲偮傕敪尒偝傟偰偄側偄丅

丂偗傟偳傕丄儊儕儔儞僪偺壓晹敀垷宯偺拞晹憌傾儖儞僨儖憌偐傜偼丄棊梩庽偺悢庬偑摼傜傟偰偄傞丅

丂敀垷婭偺拞崰埲慜偵丄偦傟傜偼儘僢僉乕嶳柆抧堟拞偵峀偑傝丄敀垷婭屻婜偵抦傜傟偰偄傞怉暔偺嬨乑亾埲忋傪娷傫偱偄傞丅

丂旐巕怉暔偺丄庬巕偺惉弉偲丄棊梩偵傛傝戙昞偝傟傞媥懅偺抜奒偼丄搤偺姦偝傗偁傞偄偼傂偱傝側偳丄柧傜偐偵丄婫愡揑偱尩偟偄婥岓偵懳偡傞揔墳偱偁傞丅

丂偍偦傜偔偙傟傜偺怉暔偺屆偄僞僀僾偐傜偺恑壔偼丄婥岓偑椓偟偔惗挿偑婫愡偵傛傞崅抧偱婲偙偭偨偺偩傠偆偑丄傕偟偦偆偩偲偟偰傕丄偦傟傜偑懚嵼偺婰榐傪巆偟偨偺偼丄偦傟傜偑懲愊暔偺宍惉偝傟偮偮偁偭偨掅抧偵堏摦偟偨屻丄巒傔偰偦偆側偭偨偺偱偁傞丅

丂偩偐傜丄僕儏儔婭傗嶰忯婭偺娫偱偝偊丄崅抧偵偼丄偦傟傜偑幚嵺偵偁傞掱搙偺朙晉偝偱懚嵼偟偨偲峫偊傞偙偲傕偱偒傞偩傠偆丅

丂偙偺揰偱丄嶰忯婭偺僔儏儘偑嵟嬤敪尒偝傟偨偙偲傪丄慜偵拲堄偟偰偍偄偨丅 |

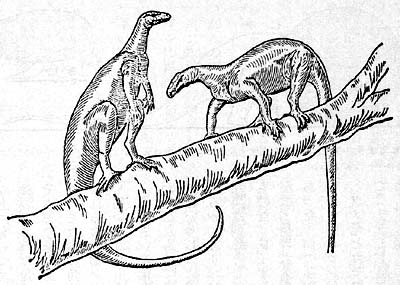

帺垷婭屻婜偺宨娤乮僄乕儖丒僺乕儃僨傿攷暔娰乯

|

3 唳拵椶墹挬偺慡惙 top

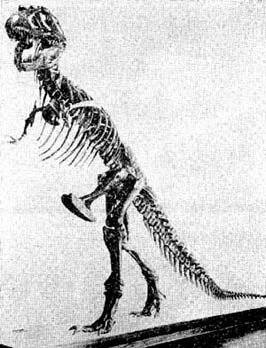

丂拞惗戙偺僪儔儅偺嵟屻偺晳戜偵枊偑崀傝傞傑偱丄嫲棾偼偄傢偽僗僥乕僕偺拞怱揑栶幰偱偁偭偨丅

丂戝偒側僒僂儘億僪偼応強偵傛偭偰懚懕偟丄儚僀僆儈儞僌偺壓晹敀垷婭憌偲僯儏乕儊僉僔僐丒儐僞丒僥僉僒僗偺忋晹敀垷婭憌偐傜抦傜傟偰偄傞丅

丂抐曅揑壔愇偑儊儕儔儞僪偲撿傾儊儕僇偺敀垷婭偺娾愇拞偵傕敪尒偝傟偨丅

188

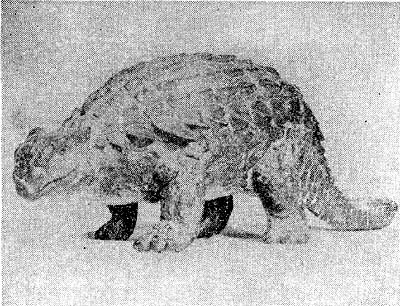

丂崪斅傪傕偭偨嫲棾僗僠僑僒僂儖僗偼丄傎偲傫偳愨柵偟偨偑丄堦昗杮偑僽儔僢僋僸儖抧堟偺僟僐僞憌孮乮儔僐僞嵒娾乯拞偵敪尒偝傟偨丅

丂僗僥僑僒僂儖僗偵嬤墢偺巕懛偼丄敀垷婭屻婜偵丄傾儞僉儘僒僂儖僗偺傛偆偵丄廳乆偟偄傛傠偄傪偮偗偨媟偺抁偄庬椶偲偟偰尰傢傟偨丅

丂擏怘偺働儌僲棾偼丄崱傗慡帪戙傪捠偠偰嵟戝偺擏怘幰僥傿儔僲僒僂儖僗丒儗僢僋僗偵偍偄偰嵟戝偺戝偒偝偵払偟偨丅

190

丂偙偺棾偼栺堦嶰儊乕僩儖敿偺挿偝偵払偟丄偦偺廳偔偰戝偒偄摢傪丄抧忋偐傜榋儊乕僩儖偺崅偝偱塣傇偙偲偑偱偒偨傠偆丅

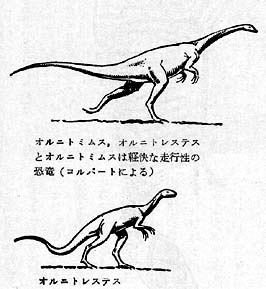

丂偗傟偳傕丄擏怘棾偺懡偔偼偢偭偲彫偝偔偰丄僆儖僯僩儈儉僗偺傛偆側擇丄嶰偺傕偺偼帟傪幐偄丄傓偟傠僟僠儑僂偵帡偨妠傪傕偭偰偄偨丅 |

僥僉僒僗偺偱晹敀垷婭憌拞偺嫄戝側僇儈僫儕棾偺懌愓丄

幨恀拞偺嵍懁偼嶰栘巜偺擏棾嫲棾偺懌愓丄

乮塃乯摨塃僇儈僫儕棾偺懌愓丄彫偝偄曽偼慜懌偱戝偒偄曽偼屻巿丄

僗働乕儖偼栺堦儊乕僩儖乮僐儖僶乕僩偵傛傞乯

|

|

敀垷婭屻婜僑儖僑僒僂儖僗偺崪奿乮儔儞僾偵傛傞乯

|

働儌僲棾僥傿儔僲僒僂儖僗

|

192

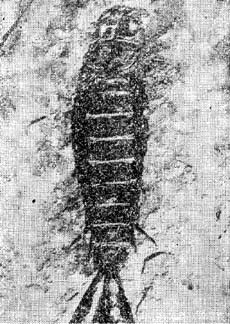

丂擇媟曕峴偺憪怘棾乮僩儕棾乯偼丄敀垷婭屻婜偺嫲棾偺偆偪偱嵟傕晛捠偵偄偨傕偺偺堦偮偩偭偨丅

丂偦偺嵟戝偺傕偺偺堦偮偵丄僇儌偺偼偟嫲棾偑偄偰丄偦傟偺偁傞傕偺偼幍儊乕僩儖敿偺挿偝偵払偟偨丅

丂偙傟傜憪怘棾偺懡偔偼丄儚僯偺旜偺傛偆偵丄墶偵嫹偄旜傪傕偭偰偄偨丅

丂僩儔僐僪儞偼丄悈暘偑懡偔偰嵒傑偠傝偺僩僋僒偺崻傪怘傋偨偺偩傠偆丅

丂偙傟偼傂偢傔傪傕偭偨懌巜傪傕偭偰偄偰丄偦偺懌巜偺娫偵旂偺悈偐偒偑偮偄偰偄偨丅 |

丂偦偟偰丄摉帪偺戝偒側擏怘棾偐傜摝傟傞昁梫偑偁偭偨帪偵偼悈拞偵摝偘偙傒丄傑偨塲偓偼戝曄忋庤偱偁偭偨偲偄偆偙偲偑悇榑偝傟傞丅

丂僇儌偺偼偟嫲棾偺偁傞傕偺偼丄摢奧偺忋偵戝偒側崪偺丄乬僩僒僇乭偐乬僿儖儊僢僩乭偺傛偆側傕偺傪傕偭偰偍傝丄偙傟偼悈拞偺偊偝傪媮傔偰傇傜傇傜偡傞偙偲傪岲傓斵摍偺偨傔偵丄梋暘偺愽悈梡偺嬻婥傪挋傔偰偍偔偙偲偑偱偒傞傛偆側巇慻傒偲側偭偰偄偨偺偱偁傞丅

|

僐儕僩僒僂儖僗偺旜偺晹暘乮傾儊儕僇崙棫攷暔娰乯

|

栘偵搊傞嫲棾僸僾僔儘儂僪儞乮僗傿儞僩儞偵傛傞乯

僣僲棾偺戙昞僩儕働儔僩僾僗偺崪奿壔愇

|

194

丂彮側偔偲傕僩儕棾偺偄偔偮偐偼丄彫偝側僀儃偱憰峛偝傟偨旂傪傕偭偰偄偨丅

丂屲斣栚偺戝偒側拠娫偼僣僲棾偩丅

丂偙傟傜偼僒僀偺傛偆側宍偺丄廳乆偟偄巐媟曕峴偺憪怘棾偱偁偭偨丅

丂斵摍偺廳偔偰戝偒偄摢奧偼丄揟宆揑偵偼丄嶰偮偺嫮偄崪幙偺妏傪帵偟偰偄傞丅

丂堦偮偼旲偺忋偵偁傝丄懠偵偼丄奺乆偺娽偺忋偵傕堦偮偢偮偁偭偨丅

196

丂偟偐偟丄嵟傕弶婜偺庬椶偱偼妏偑側偔丄旲偺偲偙傠偺妏偑偖偭偲戝偒偄庬椶傕偁偭偨丅 |

丂偦偟偰丄屻曽偮傑傝偦偺庱偺墑挿忋偵丄崪偱偱偒偨戝偒側曐岇偺栶傪偡傞僇儔乕偑偁偭偨丅

丂偙傟傜偺妏偼丄媈偄傕側偔杊嫐梡偺傕偺偱偁偭偨傠偆丅

丂偟偐偟偙傟傜偺摦暔偑丄梩傪怘傋傛偆偲偟偰彫偝側栘傪嬋偘偨傝偡傞帪偵傕梡偄傜傟偨傕偺偲峫偊傜傟傞丅

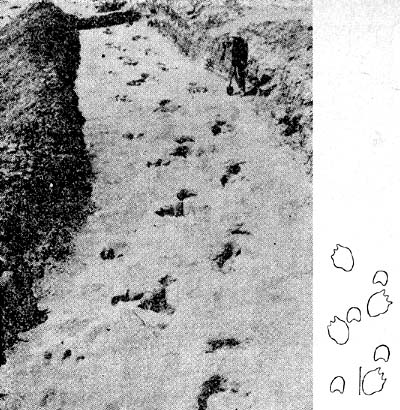

丂嵟傕屆偄帪戙偵抦傜傟偰偄傞僣僲棾偼丄儌儞僑儖偺壓晹敀垷婭憌偐傜弌偨傕偺偱偁傞丅

丂偦偙偱偼丄懡偔偺崪奿偑泎壔乮傆偐乯偟偰偄側偄棏偺憙偲堦弿偵敪尒偝傟偨丅 |

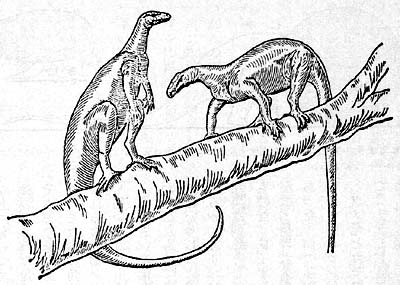

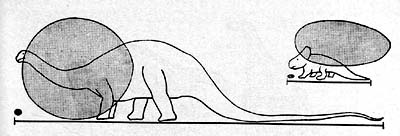

懱偵懳偡傞棏偺戝偒偝偲宍傪帵偡

嵍丗僸僾僙儘僒僂儖僗丅塃丗僾儘僩働儔僩僾僗(僐儖僷乕僩偵傛傞)

|

丂棏偼丄柧傜偐偵丄敀垷婭偺娫偺悂偒婑偣傞嵒偵傛傝偍偍傢傟曐懚偝傟偨傕偺偱偁偭偨丅

丂偙偺彫偝側尨巒揑側懏偼椺奜偲偟偰丄懠偵抦傜傟偰偄傞僣僲棾偼慡晹杒傾儊儕僇嶻偺傕偺偩丅

丂儚僀僆儈儞僌偺嵟忋晹敀垷婭憌偐傜嶻偡傞僣僲棾偺偄偔偮偐偼丄挿偝榋儊乕僩儖偱丄尰戙偺戝偒側僒僀偺擇攞埲忋偺戝偒偝偱偁偭偨丅

丂壗偺庬椶偐娪掕偱偒側偄嫲棾偺棏偺偐偗傜偑丄儌儞僞僫偺儗僢僪丒儘僢僕晅嬤偺儔儞僗憌偲偄偆抧憌偵敪尒偝傟偨丅

丂僣僲棾偲僇儌偺偼偟嫲棾偼丄敀垷婭偺廔傝傑偱惗偒偰偄偨丅

丂偦偟偰丄儔儔儈乕憌孮拞偺摿偵儔儞僗憌拞偵晛捠偵嶻弌偡傞丅

丂婏柇側偙偲偵丄懢暯梞娸抧堟偐傜偼丄偨偩堦偮偺崪偑僇儕僼僅儖僯傾偺僷僞乕僜儞偺嬤偔偱敪尒偝傟傞傑偱偼丄嫲棾偼傂偲偮傕抦傜傟偰偄側偐偭偨丅

丂偐偭偰擔杮椞偱偁偭偨姃懢偺愳忋扽岯昦堾棤偺奟偐傜丄僇儌偺偼偟嫲棾僩儔僐僪儞偺拠娫偑傎傐堦懱暘敪尒偝傟挿旜岻攷巑偵傛傝擔杮棾偲柤偯偗傜傟偨丅

丂偙偺昗杮偼尰嵼杒奀摴戝妛偵曐娗偝傟偰偄傞丅擔杮偱偼丄愴屻丄挿嶈導偺嶰旽崅搰峼嬈強偺岯撪偱丄僩儔僐僪儞偺拠娫偺抐曅偲巚傢傟傞壔愇偑敪尒偝傟偨丅

丂娪掕偼崅堜搤擇嫵庼偵傛傞丅

4 僑價嵒敊偺嫲棾扵専 top

丂儌儞僑儖偑敀垷婭愐捙摦暔壔愇偺曮屔偱偁傞偙偲偼丄堦嬨擇嶰擭偐傜堦嬨擇屲擭偵偐偗偰丄僯儏乕儓乕僋偺傾儊儕僇帺慠巎攷暔娰偑峴側偭偨拞墰傾僕傾扵専戉偺惉壥埲棃椙偔抦傜傟偰偄傞丅

丂偙偺帪丄嫲棾偺棏偑弶傔偰妋擣偝傟偨偺偱偁傞丅

丂戞擇師悽奅愴憟屻丄堦嬨巐榋擭偐傜堦嬨巐嬨擭偵偐偗偰丄僜楢傾僇僨儈乕屆惗暔妛尋媶強偑儌儞僑儖偵扵専戉傪攈尛偟丄堦擇乑僩儞偵媦傇偨偔偝傫偺壔愇傪敪孈偟偰偄傞丅

丂傾儊儕僇戉偑嵦廤偟偰偄偨嵟屆偺怘拵椶僨儖僞僥儕僕僂儉偺憌埵偵偮偄偰丄僜楢戉偼丄僨儖僞僥儕僕僂儉傪敪孈偟偨屌偄愇偺夠乮僐儞僋儕乕僔儑儞乯偼敀垷婭憌偺拞偵偁偭偨偺偱偼側偄偲峫偊偨丅

丂偡側傢偪丄敀垷婭偺抧憌偺忋偵懲愊偟偰偄偨嬇怴悽偺抧憌偑晽壔偲怤怚偺偨傔嶍傝嫀傜傟丄拞偵擖偭偰偄偨僐儞僋儕乕僔儑儞偩偗偑敀垷婭憌偺忋偵嶶嵼偟偰偄偨偺偩偲愢柧偟偰偄傞丅

丂偲偙傠偑丄偦偺屻丄堦嬨榋嶰擭偐傜堦嬨榋屲擭偵偐偗偰丄億乕儔儞僪偲儌儞僑儖偺椉壢妛傾僇僨儈乕偺悽榖偱丄億乕儔儞僪屆摦暔妛尋媶強偲儌儞僑儖惗暔壢妛尋媶強偱嶰夞偺扵専偑峴側傢傟偨丅

丂惉壥偺擇丄嶰傪屼徯夘偡傞偲丄師偺傛偆偱偁傞丅

198

丂僱儊僎僩僂杶抧偱偼丄崱傑偱傾僕傾偱抦傜傟偰偄側偐偭偨僆儖僯僩儈儉僗偺拠娫偺姰慡崪奿擇偮丄儓儘僀棾偺僺僫僐僒僂儖僗偺傎傏姰慡崪奿堦懱傪嵦廤偟偨丅

丂僱儊僎僩僂偲傾儖僋儞僂儔偱嫲棾偺棏偺擇嶻抧偑敪尒偝傟偨丅

丂傾儊儕僇戉偑乽擱偊傞奟乿偲柤晅偗偨僶僀儞丒僓僋偱偼丄敀垷婭屻婜偺僕儍僪僋僞憌拞偐傜尨巒歁擕摦暔偺摢崪偑屲偮敪尒偝傟偰偄傞丅 |

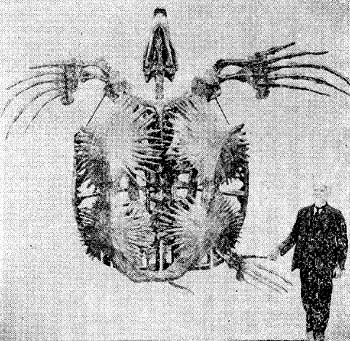

僾儘僩働儔僩僾僗偺棏偺宍偲昞柺偺柾條傪帵偡

僾儘僩働儔僩僾僗偺棏偺泎壔偡傞條巕傪帵偡柾宆

乮僼儖僟偵傛傝嶌傜傟偨乯

|

丂崱夞偺惛嵏偺寢壥偱偼丄乽擱偊傞奟乿偺嵟忋晹憌偵嫲棾偺棏偺憙偑悢屄敪尒偝傟丄偦偙偵偼嬇怴悽偺抧憌偑懚嵼偟側偄偙偲偼柧傜偐偩丅

丂偝傜偵丄拲堄偡傋偒偙偲偼丄偙偙偺抧憌偺廳側傝偱嵟壓晹偺抧憌偐傜丄僾儘僩働儔僩僾僗偦偺懠偺唳拵椶偲嬤愙偟偰歁擕摦暔偺摢崪偑嶻弌偟偨偙偲偩丅

丂偦偙偱丄偙偺歁擕摦暔偼丄僾儘僩働儔僩僾僗丒傾儞僪儖乕僗懷偺傕偺偱偁傞偙偲偑徹柧偝傟丄傾儊儕僇戉偵桳棙側徹嫆偑偁偑偭偨偺偱偁傞丅

丂僷僀儞丒僓僋抧堟偱偼丄懠偺擇儠強偱丄嫲棾偺棏偺憙偑敪尒偝傟丄敀垷婭歁擕椶壔愇偺丄儅儖僥傿僥儏僶丒僉儏儔乕僞傗僀儞僙僋僥傿儃儔偑敪尒偝傟偰偄傞丅

丂偦偺屻偺徚懅偵傛傞偲丄億乕儔儞僪偱偼榋恖偺壢妛幰偑暘扴偟偰丄僱儊僎僩僂杶抧嶻偺唳拵椶壔愇傪尋媶偟偨丅

丂偦傟偵傛傞偲丄懱挿擇丒屲儊乕僩儖偱働儌僲棾偵懏偡傞怴懏怴庬偑堦偮偁傞丅

丂僆儖僯僩儈儉僗偺拠娫偼懡悢偁傞丅儓儘僀棾偺拠娫僨傿僆僾儘僒僂儖僗偺旜偑擇偮偁傞丅

丂懠偵丄僇儈僫儕棾偺傎傏姰慡崪奿傗丄敀垷婭偺僩僇僎側偳偑尋媶偝傟偰偄傞丅

丂僶僀儞僓僋偐傜嶻偟偨儅儖僥傿僥儏僶丒僉儏儔乕僞側偳歁擕椶壔愇偼丄僕儍僪僋僋憌偺帪戙偲偟偰偼丄敀垷婭屻婜偺壓晹乮僠儏乕儘僯傾儞偲偄偆帪戙丠乯傪巜帵偟偰偄傞傛偆偩偲偺偙偲丄側偍丄僶僀儞丒僓僋偱偼丄傑偩懠偵傕歁擕椶壔愇傗僩僇僎偺壔愇偑敪尒偝傟偰偄傞丅

|

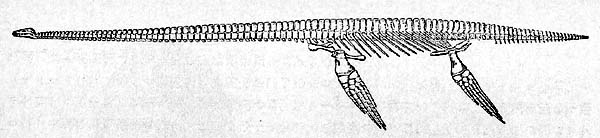

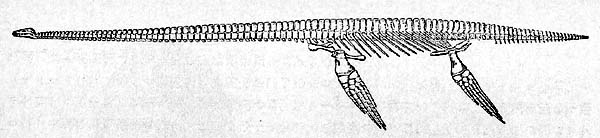

僸僪儘僥儘僒僂儖僗丄挿偝12.75m 乮僂僄儖僘偵傛傞乯

|

200

5 奀偺唳拵椶 top

丂僀僋僔僆僒僂儖僗偼丄僕儏儔婭偺廔傢傞慜偵丄偦偺惙傝傪夁偓丄敀垷婭偺奀偱偼偦傟傎偳栚棫偭偨傕偺偱偼側偐偭偨丅

丂懠曽丄晄妴岲側僾儗僔僆僒僂儖僗偺曽偼丄慜傛傝傕悢偼尭偭偨偲偼偄偊丄偦偺嵟戝偺戝偒偝偵払偟偨丅

丂偙偺拠娫偺堦庬僄儔僗儌僒僂儖僗偼丄僇儞僓僗偺僯僆僽儔儔丒僠儑乕僋拞偵曐懚椙岲偺傕偺偑敪尒偝傟偨偑丄挿偝堦擇儊乕僩儖側偄偟堦屲儊乕僩儖偵払偟偰偄傞丅

丂偦偺慡挿偺偆偪栺敿暘偑丄旕忢偵偡傫側傝偲偟偨晀妶側庱偐傜惉偭偰偄傞丅

丂奀偺唳拵椶偺巟攝揑僌儖乕僾偼儌僒僒僂儖僗偲偄偭偰丄怴偟偔恑壔偟偰偒偨奀僩僇僎偺拠娫偩偭偨丅

丂偙傟偼丄敀垷婭偵弌尰偟偨丅堦尒偟偨偲偙傠丄儌僒僒僂儖僗偼僀僋僔僆僒僂儖僗偲尒岆傜傟傞偐傕偟傟側偄丅

丂偗傟偳傕丄儌僒僒僂儖僗偼丄僀僋僔僆僒僂儖僗偲偼丄師偺巐偮偺柧椖側摿挜偱堎側偭偰偄傞丅

丂傑偢戞堦偵丄斵摍偼僿價偺傛偆側偆傠偙偺旂傪傕偭偰偄偨丅師偵壓妠偑梋暘偺娭愡傪傕偭偰偄偨丅

丂堦偮偼妠偺抂偵偁傝丄堦偮偼奺懁偺拞傎偳偵偁偭偨丅

丂偙傟偼丄偪傚偆偳僿價偵偍偗傞偲摨條偵丄旕忢偵戝偒側摦暔傪撣傒偙傓偨傔偵戝岥傪奐偗傜傟傞傛偆偵側偭偰偄偨偺偩丅

202

丂戞嶰偵丄巿偼僀僋僔僆僒僂儖僗偺傎偳摿庩壔偟偰偄側偔偰丄扨弮側屲杮巜偺傂傟梡悈偐偒偱偁偭偨丅

丂嵟屻偵丄旜偵偼懬乮偐偠乯偑側偐偭偨丅

丂儌僒僒僂儖僗偼柧傜偐偵嫮梸側擏怘幰偱偁偭偰丄偍偦傜偔拞惗戙偺奀偺嵟傕巆擡側奀懐偱偁偭偨傠偆丅

丂嵟戝偺傕偺偼栺堦乑儊乕僩儖敿偺挿偝偵払偟偨丅奀僈儊傕偄偨丅

丂偦偺嬃堎揑戝偒偝傪屩傞傾儖働儘儞偺堦昗杮偑丄撿僟僐僞偺僺僄乕儖暸娾拞偵敪尒偝傟偨丅

丂偙傟偼挿偝嶰儊乕僩儖偁傑傝丄傂傟傪娷傔偰暆嶰儊乕僩儖敿偵媦傫偱偄傞丅

丂壨偵偼峀偄旲傪傕偭偩儚僯傕丄嫹偄旲愭偺儚僯傕丄晛曊揑偵偡傫偱偄偨丅

丂嫑棾丒庱挿棾丒儌僒僒僂儖僗椶丄奀僈儊丒僇儊偺棏側偳偺壔愇偑杒奀摴奺抧偐傜嶻弌偟偰偄傞丅

丂暉搰導偄傢偒巗偱敪孈偝傟偨庱挿棾乮憃梩楅栘棾乯偼傒偛偲側崪奿偱偁偭偨丅 |

儌僒僒僂儖僗偺拠娫乮僇儞僾偍傛傃僆僘儃乕儞偵傛傞乯

嫄戝側奀僈儊丄傾儖働儘儞乮僄乕儖丒僺乕儃僨傿攷暔娰乯

|

6 梼棾偺嵟屻 top

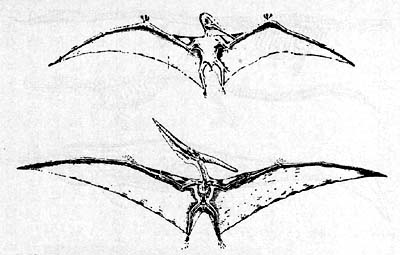

丂僥儘僒僂儖僗偼丄慜傛傝傕庬椶偑彮側偔悢傕彮側偐偭偨偗傟偳丄懱偑戝偒偔挊偟偔摿庩壔偟偰偄偨丅

丂抦傜傟偰偄傞尷傝嵟戝偺傕偺偼僾僥儔僲僪儞偱梼傪峀偘傞偲幍儊乕僩儖側偄偟幍儊乕僩儖敿偺嬃偔傋偒挿偝傪帵偟丄戝偒偝偺揰偱偼偁傜備傞帪戙偺偳傫側梼傪傕偮摦暔傪傕偼傞偐偵偟偺偄偩偺偱偁傞丅

丂偦傟偱偝偊丄懱偼栰惗偺僈僠儑僂偺懱傛傝戝偒偔側偔偰丄偦偺旝柇側拞嬻偺崪偺偨傔丄摦暔懱偼傎偲傫偳僩價偲摨偠偖傜偄寉偔丄傑偨惼乮傕傠乯偐偭偨偵偪偑偄側偄丅

丂廳偝栺擇幍僉儘僌儔儉偲偄傢傟傞丅

丂僾僥儔僲僪儞偺壔愇偼丄敀垷婭偺奀娸慄偐傜棧傟偰丄僇儞僓僗偺僯僆僽儔儔丒僠儑乕僋拞偵敪尒偝傟偨丅

丂偦偟偰丄偦傟偼丄柧傜偐偵尰戙偺傾儂僂僪儕偺傛偆偵攇偺忋傪晳偆傛偆偵揔墳偟偰偄偨丅

丂帠幚丄偙偺戝偒側唳拵椶偼丄抧忋偱偼慡偔偍庤偁偘偱偁偭偨傠偆丅

丂偲偄偆偺偼丄屻巿偑旕忢偵彫偝偔戅壔偟偰偄偰丄偦偺偨傔斵摍偼偍偦傜偔偦偺寉偄帺暘偺廳検傪偝偊塣傇偲偡傟偽戝曄側偙偲偩偭偨偲巚傢傟傞偐傜偩丅 |

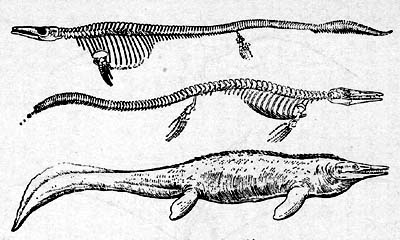

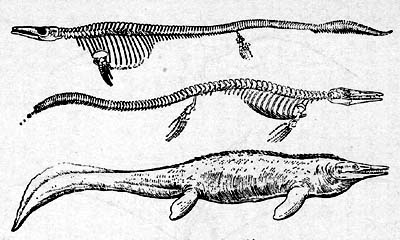

帺垷婭偺梼棾

忋丗僯僋僩僒僂儖僗乮僽儔僂儞偵傛傞乯

壓丗僾僥儔僲僪儞乮僀乕僩儞偵傛傞乯

|

丂懱偺偡傋偰傪丄旘峴傪懕偗傞偙偲傪惉廇偡傞偨傔媇惖偵偟偨偺偱偁傠偆丅

丂僕儏儔婭偺梼棾偵帡偢丄敀垷婭偺僾僥儔僲僪儞偵偼帟偑側偐偭偨丅

丂斵摍偺妏幙偺僋僠僶僔偼丄拞惗帪戙埲屻偺捁偺僋僠僶僔偵崜帡乮偙偔偠乯偟丄偦傟偲偼挊偟偄暯峴恑壔傪昞尰偟偰偄傞丅

丂杒奀摴偺敀垷婭憌偐傜梼棾偺巿崪偲巚傢傟傞壔愇傪嶻弌偟偰偄傞丅

7 帟傪傕偭偨捁 top

丂壔愇偺捁偼丄敀垷婭偺娾愇拞偵偼傑偩嬌抂偵傑傟偱偁傞丅堦乑庬椶偁傑傝偺敀垷婭偺捁偨偪偑抦傜傟偰偄傞偑丄堦偮偩偗傪彍偄偰丄懠偼奀偺捁偱偁傞丅

丂彫偝側傾僕僒僔偺傛偆側僀僋僔僆儖僯僗偼丄戝偒偄嫻偺嬝擏偲椡嫮偄梼傪傕偭偨丄嫮偄旘傃庤偱偁偭偨丅杒奀摴偐傜傕奀捁偺巿崪傪嶻弌偟偰偄傞丅

丂嵟傕椙偔抦傜傟偰偄傞偺偼丄旘傋側偄戝偒側捁僿僗儁儖僆儖僯僗丒儗僈儕僗偱偁傞丅

丂偙傟偵偮偄偰偼丄懡悢偺昗杮偑僇儞僓僗偺僯僆僽儔儔丒僠儑乕僋拞偵敪尒偝傟偨丅

丂戝偒側僿僗儁儖僆儖僯僗偼丄傎傏堦儊乕僩儖敿偺挿偝偑偁偭偨丅

丂偙傟偼丄尰戙偺儁儞僊儞偺傛偆偵丄奀拞偱塲偄偩傝傕偖偭偨傝偡傞惗妶偵揔墳偟偰偄偨丅 |

敀垷婭偺捁僀僋僔僆儖僯僗

|

敀垷婭偺奀捁僿僗儁儖僆儖僯僗

乮僄乕儖丒僺乕億僨傿攷暔娰乯

|

204

丂梼偼傎傫偺宍愓偑偁傞偩偗偱丄偦偺巿偼丄塲偖婍姱偲偟偰偼岠棪椙偔墶偵摦偗傞傛偆偵娭愡偑偱偒偰偄偨偑丄曕偔偨傔偵偼傎偲傫偳梡偄傞偙偲偑偱偒側偐偭偨偩傠偆丅

丂偝傜偵丄偡儀偰偺昗杮偼丄娸偐傜棧傟偨奀惉懲愊暔拞偵敪尒偝傟偰偄傞丅

丂僿僗儁儖僆儖僯僗偺嵟傕挊偟偄摿挜偼丄僕儏儔婭偺捁傾乕働僆僾僥儕僋僗偺偦傟傜偲偼帡偢丄嵶偄墌悕忬偺帟偱晲憰偝傟偨挿偄僋僠僷僔偱偁偭偨丅

丂偙傟傜擇偮偼丄傾儊儕僇偵偡傫偱偄偨偑丄僀儞僌儔儞僪偵偼僴杕偺戝偒偝偺塲偖捁偑偄偨丅

丂僗僄乕僨儞偵偼僼儔儈儞僑偺慶愭宆偑偄偨偟丄僼儔儞僗偵偼僈僠儑僂偺愭慶偑偄偨丅

丂偙偆偟偰丄捁偺尰戙偺栚乮傕偔乯偺偄偔偮偐偼丄敀垷婭偵懚嵼偟偰偄偨偙偲偑尰嵼抦傜傟偰偄傞丅

丂僇儌偺慶愭丄僇僀僣僽儕丄儁儕僇儞偺拠娫側偳偱偁傞丅偦傟傜偺偡傋偰偑丄偍偦傜偔帟傪傕偨側偐偭偨偩傠偆丅

丂偟偐偟丄斵摍偺壔愇偼丄偄傑偩偵傑傟偱抐曅揑偱偁傞丅

8 帪婜傪懸偭偨歁擕椶 top

|

敀垷婭偺怘拵椶僓儔儞僾僟儗僗僥僗丄儌儞僑儖嶻丄

嵍丗暅尦恾丄塃丗摢崪乮僔儞僾僜儞偵傛傞乯

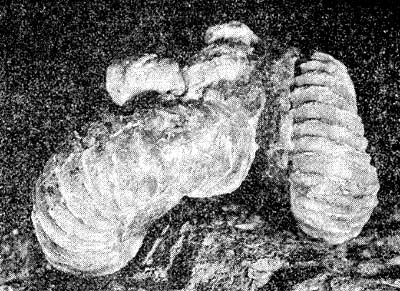

敀垷婭偺僯僢億僯僥僗乮傾儞儌僫僀僩乯杒奀摴嶰妢巗宩戲嶻

|

帺垷婭偺奀拞暅尦恾丆乮僔僇僑帺慠巎攷姪娰乯

|

|

奀惐唳拵椶儌僒僒僂儖僗偵

歜傑傟偨傾儞儌僫僀僩偺壔愇

乮僇僂僼儅儞偲働僗儕儞僌偵傛傞乯

|

僶僉儏儕僥僗丒傾儞働僾僗偺暅尦恾

|

朹忬偵偺傄偨傾儞儌僫僀僩丄

僷僉儏儕僥僗乮敀垷婭乯

|

丂旕忢偵挿偄娫丄唳拵椶偑攅尃傪摼偰偍傝丄崚暔傗壥幚偑堦斒偵備偒傢偨偭偰偄側偐偭偨偺偱丄歁擕椶偼娾偐偘傗妱傟栚偺娫偵擄傪旔偗丄岲婡摓棃傪懸偮偺傒偱偁偭偨丅

丂偍偦傜偔丄斵摍偼丄揔摉側応強偱偼丄偦偺壔愇偑帵嵈偡傞傛傝傕丄傕偭偲悢偑懡偐偭偨偩傠偆丅

丂偟偐偟丄偄偢傟偵偟偰傕丄抦傜傟偰偄傞偡傋偰偺傕偺偑丄傎偲傫偳僴僣僇僱僘儈傗僪僽僱僘儈傛傝傕戝偒偔側偄偪偭傐偗側摦暔偱偁偭偨丅

丂偨偄偰偄偺応崌丄帟偲偐妠偺抐曅偱偁傞壔愇偑丄傾儊儕僇偺擇偮偺憌弨偐傜尰嵼抦傜傟偰偄傞丅

丂堦偮偼僥僉僒僗偺壓晹敀垷婭憌偺嵟忋晹嬤偔偐傜偱丄懠偺堦偮偼撪棨抧堟偺忋晹敀垷婭憌偺嵟忋晹偵摉偨傞儔儔儈乕憌孮偐傜偱偁傞丅

丂壓晹敀垷婭憌偐傜偺嶻弌偼丄堦嬨巐嬨擭偵嬼慠敪尒偝傟偨偺偩偑丄偦偺嶻抧偼偦偺屻栺嶰乑乑偺昗杮傪嶻弌偟偰偄傞丅

206

丂偙傟傜偺戝晹暘偼帟偑堦偮偐偁傞偄偼帟偺抐曅偱偁傞丅

丂偟偐偟丄偦傟傜偼丄僕儏儔婭偺娾愇偐傜抦傜傟偨拞惗戙歁擕椶偺屲偮偺栚偑敀垷婭慜婜偵傑偱懚懕偟偨偲偄偆偙偲傪帵偡偺偵丄廫暘側帒椏偱偁傞丅

丂偙傟傜偺偆偪丄儅儖僥傿僥儏僶丒僉儏儔乕僞偩偗偑儔儔儈乕憌孮偐傜抦傜傟丄懠偺巐偮偺栚偼丄尒偨偲偙傠拞惗戙偺廔傝傑偱惗偒墑傃傞偺偵幐攕偟偨傛偆偩丅

丂偲偙傠偑丄擇偮偺怴偟偄栚偑丄儔儔儈乕偵弌尰偟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂桳戃椶乮僆億僢僒儉偺傛偆偵戃傪傕偭偨摦暔乯偲怘拵椶乮尰戙偺僩僈儕僱僘儈傗儌僌儔偑懏偡傞尨巒揑歁擕椶僌儖乕僾乯偱偁傞丅

丂敀垷婭屻婜偺桳戃椶偺偄偔偮偐偼丄尰戙偺僆億僢僒儉偲旕忢偵帡偰偄偨丅

208

9 柍愐捙摦暔偺尰戙 top

丂敀垷婭傑偱偵丄柍愐捙摦暔偺戝晹暘偺恑壔偑丄幚嵺忋惉廇偝傟偰偄偨丅

丂偨偩傾儞儌僫僀僩偲儀儗儉僫僀僩偺傒偑奀咫摦暔孮偵乬拞悽揑乭岝宨傪梌偊偰偄偨丅

丂傾儞儌僫僀僩偑敀垷婭偺奀偺嵟屻傑偱丄側偍栚棫偭偨栶妱傪壥偨偟偰偄偨偲偼偄偊丄椉幰偼偲傕偵悢偺忋偱偼悐偊偮偮偁偭偨丅

丂懡偔偺庬偑晛捠偺梿慁偺懳徧柺傪婞偰偰丄夦婏側宍傪敪払偝偣偨丅

丂偁傞傕偺偼僇僞僣儉儕偺焩偺傛偆側梿慁偺搩傪偮偔傝丄偁傞傕偺偼恀捈偵怢傃偨焩偲側傝丄傑偨偁傞傕偺偼備傞傫偩梿慁傪帵偡偵帄偭偨丅

丂傕偪傠傫丄摢懌椶偱偁傞偐傜丄姫奓偲偼堘偭偰丄焩偺拞偵偼偄偔偮傕偺晹壆傪偮偔偭偰偼偄偨丅偙偺堎忢姫偺庬椶偺傆偊偨偙偲偼丄悐朣偡傞庬懓傪徾挜偟偰偄傞偺偱偁傠偆偐丅

丂偄偢傟偵偟傠丄敀垷婭偺廔傝傪夁偓傞偲丄堦偮偺庬偲偰惗偒墑傃摼偨傕偺偼側偐偭偨丅

丂懡庬椶偱丄杮幙揑偵尰戙晽偺奜娤傪帵偡擇枃奓偲姫奓偼懡悢偄偨偑丄敀垷婭偺摦暔孮偺懡偔偵撈摼偺梫慺傪梌偊偨憿徥擇枃奓偺挊偟偄敪揥傕偁偭偨丅

丂偙傟傜偺偄偔偮偐偼曅焩偱晅拝偟偨丅偙偺焩偑偦偺屻怺偄墌悕忬偺焩偵惉挿偟丄堦曽丄斀懳懁偺焩偼奧偺栶傪偟偨丅偙傟傜偺焩偺懡偔偼僒儞僑偵帡偰偄偨丅

丂偦偟偰丄僒儞僑偺傛偆偵丄斵摍偼敀垷婭偺奀偱妶敪偵徥偯偔傝偵婑梌偟偨丅

丂僕儍儅僀僇偺偁傞庬椶偼丄堦儊乕僩儖敿偺崅偝偵惉挿偟偨丅僇僉偺拠娫偼旕忢偵偁傝傆傟偨傕偺偩偭偨丅

丂偦偟偰丄偨偲偊偽岤帟擇枃奓偼丄偙偺帪戙偺嵟傕摿堎側柍愐捙摦暔偺堦偮偩偭偨丅 |

敀垷婭偺僇僎儘僂

|

丂榬懌奓偼丄崱擔傛傝傕傓偟傠彮側偔丄敀垷婭偺娾愇拞偱偼傎傫偺抧曽揑偵偺傒懡偐偭偨丅

丂僒儞僑偼儓乕儘僢僷偵偨偔偝傫偄偨偑丄傾儊儕僇偱偼偦偆偱側偄丅

210

丂宂幙奀柸傕傑偨儓乕儘僢僷偱偼廳梫側憿徥幰偱偁偭偨偑丄傾儊儕僇偱偼傎偲傫偳尒傜傟側偄丅

丂僂僯偼丄僥僉僒僗偺僐儅儞僠丒僔儕乕僘偲屇偽傟傞抧憌傗儓乕儘僢僷偺忋晹敀垷婭憌偱摿偵晛曊揑偱偁傞丅

丂僇僯偼丄摉帪傕尰嵼偺傛偆偵丄嵒幙偺傎傏増娸懷偵晛捠偵偄偨丅

丂崺拵偼丄揔摉側懲愊暔偑敪尒偝傟偰偄側偄偲偄偆扨弮側棟桼偐傜丄偨偔偝傫偼抦傜傟偰偄側偄丅

丂偟偐偟丄偡傋偰偺庡側尰戙揑側宆偺戙昞幰偑偡偱偵懚嵼偟偰偄偨偲偄偆偙偲偼丄偐側傝妋偐偱偁傞丅

丂偍偦傜偔敀垷婭憗偔偵丄崺拵偼丄怴偟偔婲偙偭偨壴偺嶇偔怉暔偺枿偱丄帺暘帺恎偺塰梴傪偲傞傛偆偵揔墳偟丄傑偨拵攠壴偺壴暡傪拰摢傊偲攠夘偡傞栶妱傪晧偭偨偺偱偁傠偆丅

丂嵟傕挊偟偄敪尒偺堦偮偼丄儐僞偺忋晹敀垷婭憌偐傜嶻弌偟偨僗僘儊僶僠偺拠娫偺壔愇偺憙偱偁傞丅

10 敀垷婭偺婥岓 top

丂僕儏儔婭偺枛偵丄儓乕儘僢僷偱偼奀偑戅偒丄敀垷婭弶婜偵偼僀僊儕僗丒杒僪僀僣偼幖抧偺懡偄棨抧偲側傝丄扽憌側偳傑偱惗偠偨丅

丂偦偺屻丄儓乕儘僢僷拞晹偵偼傑偨奀怤偑巒傑偭偰奀偑峀偑傝丄奀偺廃曈晹偵偼嵒娾憌丄帪偵揝峼憌傪惗偠丄拞怱晹偵偼揇幙懲愊暔傪傕偨傜偟偨丅

丂壏搙偼丄僕儏儔婭屻婜偐傜敀垷婭弶婜偵偐偗偰偺僱僶僟曄摦偺屻偵丄偄偔傜偐壓崀偟偨傛偆偵巚傢傟傞丅

丂偲偄偆偺偼徥惈僒儞僑偑丄僕儏儔婭偺帪傛傝傕敀垷婭慜婜偵偼傕偭偲嬊尷偝傟偰偄偨偐傜偩丅

丂偝傜偵丄敀垷婭慜婜偺拞崰偺傾僾僠傾儞偲偄偆帪戙偵丄僆乕僗僩儔儕傾搶晹偺崅尨偼丄惣曽偺奀傊棳傟傞昘壨傪傕偭偰偄偰丄昘傪姤偭偰偄偨傛偆偵巚傢傟傞丅

丂偄偢傟偵偟偰傕丄昘壨偑撪奀偵傛偔嶤嵀偺偮偄偨愇傪棊偲偟偨丅

丂偝偟傢偨偟擇儊乕僩儖嬤偔傕偺愇偑偁傞丅偙傟傜偺柪偄巕愇偼丄栺嬨榋乑僉儘儊乕僩儖偵傢偨偭偰抦傜傟偰偄傞丅

丂敀垷婭屻婜偺弶傔偵丄奀偼戝偄偵奼挘偟丄敀垷婭偺屻敿偺娫丄抧昞偺戝晹暘偱丄婥岓偼師戞偵丄壏抔偱堦條偲側偭偨丅

丂偙偺傛偆偵奀偑峀偑偭偰丄棨抧偐傜偺嵱孄暔偺嫙媼偑彮側偔側傝丄偟偐傕壏抔側婥岓偱偁偭偨偨傔丄撿僀僊儕僗丒杒僼儔儞僗側偳棨抧偐傜墦偔棧傟偨抧堟偵偼僠儑乕僋偑岤偔懲愊偟偨丅

丂敀垷婭屻婜偺娾愇偼丄崅堒搙偺偲偙傠偱偝偊丄崱擔偱偼抔懷偁傞偄偼垷擬懷抧堟偵尷傜傟偰偄傞懏偵懏偡傞棨惐潝暔偺壔愇傪偨偔偝傫曐懚偟偰偄傞丅

丂偨偲偊偽丄惣僌儕乕儞儔儞僪偺拞墰晹偱偼丄敀垷婭偺抧憌偼丄僀僠僕僋丒僷儞偺栘丒僯僢働僀丒寧宩庽丒栘惈僔僟側偳偺拠娫傪娷傒丄傾儔僗僇偱偼丄敀垷婭偺抧憌偑僜僥僣丒僔儏儘丒僀僠僕僋側偳偺拠娫偺壔愇傪嶻弌偟偨丅

丂偙傟傜偺戝晹暘偼丄晛捠丄尩枾偵擬懷偺庽栘偲偟偰峫偊傜傟偰偄傞偗傟偳傕丄偦偺懏偺奺乆偼壏懷偵傕戙昞幰傪傕偭偰偄傞偺偱丄扤偐偑峴側偭偨傛偆偵丄擬懷偺婥岓偑嬌抧偺堒搙偵傑偱媦傫偱偄偨偲寢榑偡傞偙偲偼憗媫偱偁傠偆丅

丂偦傟偵傕偐偐傢傜偢丄僌儕乕儞儔儞僪偑昘姤傪傕偭偰偄側偐偭偨偙偲丄偦偙偺婥岓偼摉帪姦懷偲偄偆傛傝偼傓偟傠壏懷偱偁偭偨偲偄偆偙偲傪庡挘偡傞偵懌傞廫暘側徹嫆偑偁傞偺偱偁傞丅

丂敀垷婭偺僠儑乕僋偵嶻偡傞儀儗儉僫僀僩偺焩偵偮偄偰丄巁慺摨埵懱朄偱屆悈壏傪應掕偟偨尋媶傕偁偭偰丄偦傟偵傛傞偲丄敀垷婭枛婜偵壏搙偼偄偔傜偐壓崀偺孹岦傪帵偡偲偼偄偆傕偺偺丄偦傟偱傕側偍尰嵼偺儓乕儘僢僷偺嬤奀傛傝偼偼傞偐偵抔偐偄悈壏偱偁偭偨偲悇掕偝傟偰偄傞丅

丂敀垷婭偺娫丄傾儖僶乕僞傗儌儞僑儖偵戝偒側嫲棾偑偨偔偝傫偄偨偙偲偼丄彮側偔偲傕摉帪偼丄崱傛傝偢偭偲杒傑偱旕忢偵壏抔側婥岓偱偁偭偨偙偲傪埫帵偡傞傛偆偵巚偊傞丅

212

丂僐儘儔僪惣撿偺僒儞丒僕儏傾儞嶳柆偵偍偗傞敀垷婭憌偺嵟忋晹偲怴惗戙偺抧憌偺婎掙偺釯娾偼丄堦帪偼昘壨懲愊暔偲峫偊傜傟偨偑丄尰嵼偱偼丄晛捠偺婥岓忦審壓偱宍惉偝傟偨揇棳偵傛傞傕偺偲峫偊傜傟偰偄傞丅

丂嵟屻偵丄擔杮偺偙偲偵傆傟偰偍偙偆丅

丂偙偺復偺弶傔偵丄敀垷婭偺擔杮偺婥岓偑偄偔傇傫姡憞婥岓偵曄壔偟偰偒偨偺偱側偄偐偲埫帵偝傟傞偙偲偵偮偄偰丄奀棨偺暘晍偐傜憐憸偟偨丅

丂傓傠傫丄摉帪偺擔杮傛傝傕偢偭偲戝棨偵偼偄傝偙傫偩嶳偁偄偺杶抧偱偼丄偨傇傫擔杮傛傝傕偢偭偲嫮偄姡憞婥岓偑巟攝偟偰偄偨偩傠偆丅

丂婥岓偼丄堒搙偺塭嬁偩偗偱側偔丄悈棨偺暘晍偺條巕偵傛傝巟攝偝傟傞偐傜偩丅

丂戝棨偱偼丄堦擔娫偁傞偄偼堦擭娫偺婥壏偺奿嵎偑戝偒偄偟丄擭崀悈検傗奀敳崅搙傕奀娸抧懷偲偼堎側傞丅

丂偦偟偰丄敀垷婭偵偼偡偱偵婥岓懷偑偱偒丄巐婫偺嬫暿傕巒傑偭偰偄偨偺偩丅

丂帠幚丄擔杮偺敀垷婭憌偵偼丄姡憞婥岓傪徾挜偡傞偲巚傢傟傞愒怓棨惉憌偑偐側傝暘晍偡傞丅

丂娭栧憌孮偁傞偄偼尌乮偗傫乯愇摑偲偐偄傢傟傞抧憌偑偦偺挊椺偩丅

丂偙傟偼丄杒嬨廈崱拞崙抧曽偵暘晍偟丄堦斒偵怉暔壔愇偵朢偟偄抧憌偱偁傞丅

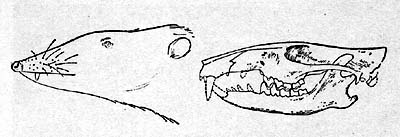

丂偲偙傠偱丄擔杮楍搰奺抧偺敀垷宯偐傜弌傞僔僇僨僆僀僨傾偲偄偆怉暔偑偁傞丅

丂偙傟偼丄儀僱僠僥僗椶偵懏偟丄嶰忯婭偵弌尰偟偰丄僕儏儔婭偵偼杒傾儊儕僇偲儓乕儘僢僷偵峀戝偵暘晍偟丄敀垷婭慜婜傪嵟惙婜偲偟丄敀垷婭枛偵愨柵偟偨棁巕怉暔偱偁傞丅

丂儀僱僠僥僗椶偼丄奜宍偑僜僥僣偵傛偔帡偰偄傞偑丄壴偺峔憿偑慡偔堎側偭偰丄旐巕怉暔偺儂僆僲僉壢偺壴偵帡偨揰偑尒傜傟傞偲偄偆丅

丂墦摗惤摴攷巑偵傛傞偲丄僔僇僨僆僀僨傾偵偼丄

丂嘆宻偺昞柺偵尰惗偺僜僥僣椶偺傛偆偵丄棊梩偺嵀愓偑塱懚偟丄偦偺梿慁忬偵攝楍偡傞梩暱嵀偺娫偵丄懡嵶朎偺椮栄乮傝傫傕偆乯偑懡検偵偁傞偙偲丄

丂嘇焮堁乮偒傘偆偄乯偑奜奅偐傜曐岇偝傟偰偄傞鉱枾側峔憿傪側偟偰偄傞偙偲丄

丂嘊鋺乮傎偆乯傗梩偑岤偄僉僠儞幙偺昞旂嵶朎偱偍偍傢傟偰偄傞揰側偳偐傜丄僔僇僨僆僀僨傾偼崅搙偺姡憞偵懴偊偆傞峔憿傪帵偟偰偄傞丅

丂傑偨丄僜僥僣偺拠娫偼丄尰嵼姡憞偟偨婥岓偵懡偔丄尰惗庬傪堢偰傞偵傕姡憞忬懺偵偟偰偍偐側偄偲傛偔堢偨側偄偲偄傢傟傞丅

丂偟偨偑偭偰丄僔僇僨僆僀僨傾偺斏栁偟偰偄偨擔杮楍搰偺敀垷婭偼丄偑偄偟偰姡憞偟偨婥岓偑懡偐偭偨偺偱偼側偄偐偲偄偆偙偲偩丅

丂栘懞払柧攷巑傜偼丄庤庢愳巟棳偵業弌偡傞敀垷婭慜婜屻敿偺愒娾垷憌孮偲偄偆抧憌偺忋晹憡摉憌偺嵒娾拞偵丄棫栘偺傑傑偺庽姴偺壔愇傪擣傔丄偟偐傕偙偺嵒娾憌偺恀忋偵廳側傞岤偝栺堦乑僙儞僠儊乕僩儖偺暸娾憌拞偵丄柧傜偐偵偙偺庽姴偺捀晹偐傜憄惗乮偦偆偣偄乯偡傞梩忦偺壔愇傪敪尒偟偨丅

214

丂偙偺庽姴偺壔愇偵偼梩暱嵀偑擣傔傜傟丄偦偺堐娗懇乮偄偐傫偦偔乯偺攔楍偐傜柧傜偐偵僔僇僨僆僀僨傾偲娪掕偝傟偨丅

丂偲偙傠偑丄偙傟偵捈愙偮側偑偭偰偄傞梩偺壔愇偼塇忬梩偱丄擔杮偺懢暯梞娸偺拞晹僕儏儔婭憌偐傜忋晹敀垷婭憌偵傢偨偭偰懡嶻偡傞僓儈僆僼傿儖儉僯僼僉傾僫儉偵摨掕偝傟傞丅 |

僔僇僨僆僀僨傾乮棁巕怉暔乯敀垷婭丄

杒奀摴拞愳孲拞愳挰嫟榓嶻

|

丂崱傑偱僔僇僨僆僀僨傾偼庽姴偩偗偑揮愇側偳偲偟偰敪尒偝傟丄梩偲姴偲偑捈愙愙偡傞傕偺偑抦傜傟偰偄側偐偭偨偺偩偑丄偙傟偱椉幰偑摨偠怉暔偱偁傞偙偲偑夝偭偨丅

丂偙偆偄偆庽姴偑敪尒摉弶偼嶰杮業弌偟偰偄偨偺偑丄偦偺屻丄業摢偺曵毚偵傛偭偰丄慡晹偱榋杮偺懚嵼偑妋擣偝傟偨偲偄偆丅

丂偍偦傜偔丄偙偺憌弨偵偼憡摉懡悢偺庽姴偑壔愇椦偲偟偰摉帪偺怉惗偺傑傑偺巔偱懚嵼偡傞傕偺偲悇掕偝傟偨丅

丂摨攷巑傜偼丄傑偊偵丄擔杮偺僕儏儔婭慜婜偺拞崰偐傜敀垷婭慜婜偺娫偵丄偄偔偮偐偺怉暔抧棟嬫傪愝掕偟偰偄偨丅

丂庤庢偺愇揙敀乮偄偲偟傠乯垷憌孮偲偄偭偰愭弎偺愒娾憌孮偺壓偵偔傞抧憌偼丄僜僥僣椶偺僨傿僋僠僆僓儈僥僗丒僀僠儑僂偺拠娫丒焮壥椶偺億僪僓儈僥僗偵晉傫偱偄傞偑丄傎傏摨帪戙偲峫偊傜傟傞奜懷嬫偺椞愇怉暔孮乮敀垷婭慜婜偺弶婜乯偐傜偼偙傟傜偺庬椶偑傎偲傫偳敪尒偝傟側偄丅

丂僜僥僣椶偺僯儖僜僯傾丒僾僥僀儘僼傿儖儉丒僓儈僆僼傿儖儉側偳偺奺庬偱摿挜偯偗傜傟傞丅

丂偡側傢偪丄傎傏摨帪戙偱傕丄抧堟偵傛偭偰怉暔孮偵偪偑偄偑傒傜傟傞丅

丂偙傟偵娭偟偰丄栘懞払柧攷巑偼師偺傛偆側悇掕傪峴側偭偰偄傞丅

丂偍偦傜偔丄僕儏儔婭慜婜偐傜偺杮廈拞幉晹偺抧攚棽婲偵傛偭偰丄摉帪偺擔杮偵丄懢暯梞懁偲戝棨懁偲偺婥岓偺嵎傪惗偠偨傕偺偲峫偊傜傟傞丅

丂傑偨丄撪懷傂偩嬫偺怉暔偵偼岤幙偺梩傪傕偮傕偺偑懡偔丄偙傟偵斀偟偰奜懷嬫偱偼敄幙偺傕偺偑懡偄偙偲側偳偐傜丄懢暯梞懁偲戝棨懁偱婥岓偺嵎堎偑偁偭偨傜偟偄丅

丂僓儈僆僼傿儖儉傑偨偼偙傟偲椶帡偡傞梩忦偼丄僕儏儔婭拞崰偐傜巒傑傞嬨摢棾垷憌孮偼傕偪傠傫丄愇揙敀垷憌孮偐傜偼枹敪尒偱偁傞丅

丂偙偺壔愇偑僔僇僨僆僀僨傾偲偟偰愒娾垷憌孮偺忋晹偵嶻偡傞偙偲偼丄偍偦傜偔丄抧攚棽婲偑愇揙敀垷憌孮偺帪戙偁傞偄偼愒娾垷憌孮壓晹憌偺帪戙偵偍傢傝丄媫寖側嶍攳傪庴偗丄奜懷嬫偺摿桳庬偺怤擖偑峴側傢傟傞傛偆偵側偭偨偲峫偊傜傟傞丅

丂埲忋偺傛偆偵偟偰丄屆偄擔杮偱偼丄敀垷婭偵偼偄傞偲丄撪懷偺奀偼棨壔偟偰丄擔杮偼姰慡偵戝棨偺堦晹偵側傝丄奀娸慄偼庡偵擔杮偺昞懁乮懢暯梞懁乯傪丄偦偺帪偦偺帪偵偝傑傛偄側偑傜丄搶傊惣傊偲宍傪曄偊偨奀恑丒奀戅傪峴側偭偨丅

丂偦偺娫偵奀傗撪棨杶抧偵懲愊偝傟偨嵒傗揇偼丄偦偺屻挿帪娫偐偐偭偰屌寢偝傟抧憌偲側傝丄偺偪偵棽婲偟偰尰戙巹偨偪偑棨忋偱尒傞偙偲偑偱偒傞偺偩丅

丂摉帪奀偵懲愊偟偨抧憌偐傜偼丄擔杮慡搰偵傢偨偭偰丄摢懌椶偺傾儞儌僫僀僩偺傎偐偵擇枃奓丒姫奓偲偐僂僯偺拠娫偺壔愇偑偨偔偝傫尒弌偝傟傞丅

丂偨偲偊偽丄敀垷婭慜婜偺媨屆摑偲偄偆帪戙偺抧憌偼丄奜梞偵柺偟偨愺奀偱偱偒偨抧憌偑懡偔丄懲愊摉帪偼丄抔棳偺愻偆増娸偱偁偭偨偲峫偊傜傟傞丅

丂偦偺拞偵丄僆儖價僩儕僫偲偄偆戝宆桳岴拵傪娷傓愇奃娾偑偁偭偰丄偙傟偼崱擔偺嬨廈丒巐崙丒娭搶偵偲偳傑傜偢丄杒偼搶杒偐傜杒奀摴偺拞晹偵傑偱揰乆偲偟偰懕偄偰偄傞丅

丂媨屆摑偺僞僀僾偼娾庤導偺懢暯梞娸偵暘晍偡傞媨屆憌孮偩丅

丂偙傟傪椺偵偟偰傕偆彮偟嵶偐偔弎傋偰傒傞丅

丂偦偺堦晹丄揷栰敤憌偺懲愊偟偨帪戙偵偼丄偙偺抧曽偱丄偑偄偟偰抧棟揑偵搶曽偵偮偒弌偨埵抲偺抧堟偱偼丄徥惈僒儞僑傪娷傓娷釯嵒娾偑岤偔懲愊偟丄忋埵偺嵒幙揇娾偼敄偄丅

丂偙傟傜偺抧堟偑丄懲愊摉帪丄奜梞偵柺偟偨撍弌晹偱偁偭偨偙偲偑埫帵偝傟偰偄傞丅

丂堦曽丄抧棟揑偵惣曽偺撪棨懁偵埵抲偡傞抧堟偱偼丄嵒幙揇娾偺敪払偑挊偟偄丅

丂偙傟傜偺抧堟偱偼丄僒儞僑丒擇枃奓壔愇偺嶻忬側偳偐傜傕丄徥偺撪懁偺懲愊娐嫬偑埫帵偝傟偰偄傞丅

216

丂揷栰敤憌偵偼丄岤帟擇枃奓丒憿徥僒儞僑丒愇奃憯偑朙晉偱偁傞丅

丂師偵丄揷栰敤憌偺忋埵偵廳側傞暯堜夑憌偼丄奀棳傗攇楺偺塭嬁偺偁傞奜梞偵柺偟偨愺奀惈懲愊暔偱偁傠偆丅 |

傾儞儌僫僀僩偺偄傠偄傠乮媨屆憌孮乯

|

丂偙偺抧憌偼丄暘晍抧杒曽偺婎斦偺崅傑傝偵墳偢傞偐偺傛偆偵丄杒曽偵岦偐偭偰戝宆桳岴拵妅偵晉傓奓妅曅幙嵒娾偵慟堏偟丄杒曽抧嬫偱偼捈愙婎斦傪偍偍偭偰偄傞丅

丂暯堜夑憌嶻偺儀儗儉僫僀僩偵偮偄偰丄巁慺摨埵懱朄偵傛傞屆悈壏偺應掕傪峴側偭偨椺偱偼丄暯嬒奀悈壏搙堦敧搙俠偲嶼掕偝傟偰偄傞偑丄暯堜夑憌偵傕戝宆桳岴拵丒愇奃憯丒僒儞僑側偳偑懚嵼偡傞偐傜丄媨屆憌孮懲愊帪偺奀悈偼偐側傝壏抔偱偁偭偨偲悇掕偝傟傞丅

11 戝巰柵偺帪 top

丂敀垷婭偺廔傝偼丄屆惗戙偺廔枛摨條丄惗柦偺楌巎偺拞偱丄堦偮偺戝偒側婋婡偱偁偭偨丅

丂摦暔偺偄偔偮偐偺庬懓偑丄偙偺帪戙傪捠偠偰挊偟偔悐旝偟偨丅

丂偙偺帪戙偺廔傝嬤偔傑偱斏塰偟丄寢嬊愨柵偟偨傕偺傕偁傞丅嫲棾偼旕忢偵懡條壔偟丄儔儔儈乕帪戙偺廔傝傑偱偼丄娫堘偄側偔柧傜偐偵揔墳揑偱偁偭偨丅

丂偑丄怴惗戙偺阾柧乮傟偄傔偄乯傪尒傞傑偱惗偒墑傃偨傕偺偼堦偮偲偟偰抦傜傟偰偄側偄丅

丂梼棾偼丄偙偺帪戙偺廔傢傞偐側傝慜偵嵟戝偺戝偒偝偵払偟丄偨傇傫偁傑傝偵傕摿庩壔偟偰丄偨偩巰柵偡傞傛傝傎偐偵摴偼側偐偭偨丅

丂戝偒側奀惐唳拵椶偺娫偱偼丄嫑棾偲庱挿棾偑偡偱偵挊偟偔悐旝偟偰偄偨堦曽丄儌僒僒僂儖僗偼棳惎偺傛偆偵弌尰偟偰丄傑偨徚偊嫀偭偨丅

丂奀僈儊傗儚僯偩偗偼惗偒墑傃偨丅偙偺帪戙偺傑偝偵廔枛偵丄傾儞儌僫僀僩偲儀儗儉僫僀僩偑愨柵傑偨偼悐旝偟偨丅

丂儖僨傿僗僥傿僪偲偄偆憿徥奓偺悢庬椶傕巰柵偟丄奀惐柍愐捙摦暔偑偙偺婋婡傪摝傟摼側偐偭偨椺傪帵偡丅

丂椶墢娭學傗惗妶偺廗惈偵偍偄偰丄偙傫側偵懡條側摦暔偨偪偺拠娫偑摨帪偵愨柵偟偨偺偼丄偄偭偨偄側偤偩傠偆偐丠

218

丂偨傇傫扨堦偺尨場偵棟桼偑偁傞偺偱偼側偄偩傠偆丅

丂偙偺帪戙偺廔傝偵丄奀偑戝偒偔戅偄偨偙偲傗丄懡偔偺嫲棾偑偄偨傾儊儕僇戝棨傪椺偵偲傞偲丄傾儔僗僇偐傜僷僞僑僯傾偵偄偨榡嬊抧偺棽婲傗丄儔儔儈乕僪棽婲偵敽偆壏搙偺崀壓傗丄徖戲偺懡偄掅抧偺徚幐傗丄峀斖偵曄壔偟偨怉暔偺悽奅側偳丄偡傋偰偑愨柵偲偦偺寢壥偲偟偰婲偒偨怴偟偄帪戙傊偺曄慗傪愢柧偡傞偨傔偵偁偘傜傟偰偄傞丅

丂怉暔傪怘傋傞嫲棾偼丄堦擭拞偺怘暔偲偟偰偺惵梩傪梡堄偟偰偔傟偰偄偨屆偄僞僀僾偺憪栘偡側傢偪忢椢庽偺寚朢傪扱偄偨偺偩傠偆偐丠

丂婥岓偺曄壔偲偲傕偵丄徖戲傗屛偼姳偁偑傝丄搚抧偼姡憞偟偰偒偨丅

丂偦偟偰丄彫偝側歁擕椶偑敪揥偟丄抧忋偺傕偭偲傕挊偟偄摦暔偲側偭偰偒偨偺偱丄嫲棾偼斵摍偺巟攝椡傪幐偄巒傔偰偄偨丅

丂僪乕償傽乕偺敀偄奟偑懲愊偟偰偄偨帪丄嫲棾偼戝晹暘丄塱媣偵徚偊嫀偭偰偄偭偨丅

丂尨場偑壗偱偁傞偵偣傛丄拞惗戙偺嵟屻偼丄晳戜偵棫偭偨庡栶偺懡偔偑丄怴偟偄娐嫬傊偺揔墳惈傪偨傔偝傟偨丄偄傢偽帋楙偺帪偱偁偭偨丅

丂偄偆側傟偽丄乬戝偒偔柵傃備偔帪乭偱偁偭偨丅偄傢偽惗柦偺拞悽偲傕偄偊傞拞惗戙偼丄幍乑乑乑枩擭偺愄偵廔椆偟偨偺偱偁傞丅

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

|