|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

第八章 残されたナゾ

268

1 科学は進歩する top

科学は日に日に進渉する。古生物学や地球の科学もその例外ではない。

この章では`そのいくつかの片鱗を例示して結びの章としたい。

自然の歴史を学んでいく科学の発展には、事実の積み重ねをいわば伝統的方法に基づいて推敲しつづけていき、長い歴史の風雪によく耐えて残るような背骨的性質のものもあれば、一方新しいテクニックの開発とか、新しい方法論の観点に立って別の背骨をつくろうとする変革的急進的な性質のものもある。

そのいずれの道を撰ぶかは、その時代の学問の進歩の状態により、対象に応じ、個人の置かれた場と能力によって、その都度柔軟性のある行き方が必要とされるだろう。

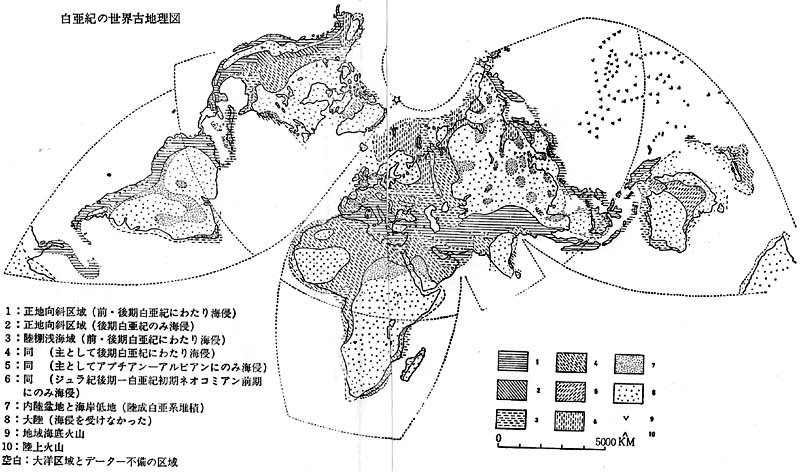

ここに一つの例として白亜紀の世界古地理図を引用してみることにする。

古地理図の作製には、その時代の地層の分布・層序・堆積相・厚さ・化石群・対比・堆積時以来の構造的運動など地質学についての正確な知識に基づいた総合的検討の上に立って始めて可能となる。

だから、原作者の個人的能力差を問わないとすれば、ある意味で、学問の進歩の段階に応じた表現とみなすこともできる。

270〜271頁に示したのは、一九六七年に松本達郎教授により発表されたものであるが、この図を、第六章に引用したテルミエ教授の試案と比較してみよう。

後者は一九五二年に発表されたものであるから、両者の間には一五年の開きがある。

表現上の多少の差異は別として、海陸分布にかなりの差があることにお気づきだろう。

日本付近から太平洋・インド地域に注意してみるとしよう。

新しい図では、たとえば台湾が海面下にあるが、これは、わりと最近台湾から白亜紀前期アプチアンの時代を示ナ化石が発見されたことと無関係ではない。

たとえば、マダガスカルはインドから離れてすでに島として描かれているが、これにも理由がある。

インド洋のおよその概形は白亜紀に存在したと推定される。

なぜなら、インド洋を囲む諸大陸の縁辺部に浅海陸棚相の白亜紀層が認められているからである。

マダガスカル島のおよその輪郭も白亜紀中に出現したようだとされる。

マダガスカルの海岸に白亜紀層が分布し、特に百海岸と北端部にかなりの幅で、主に海成の地層が分布し、日本のものと共通種や類縁種をかなり含む。

さらに、ボルネオ西部にはバランギニアンやアルビアンという時代を示すアンモナイトが出ている。

以上によって、新しい事実の発見と研究の進展に応じて、古地理図は常に多少にかかわらず新しく書き直されていくものだという事情がお解りと思う。

もっとも、テルミエ教授の図は、白亜紀としてはごく初期の時代だけを示すものであるから、その点のくいちがいもある。

2 大陸は漂移する top

前章までの記述の中で、古地理図は一般に普通の地図の上に描かれるが、実は過去の地質時代に地殻のある部分が水平的に移動していて、たとえば大陸の地理的位置が変わっているかもしれないので、その点注意を要することにふれた。

この考えのそもそもの始まりはウェーゲナーの大陸漂移説にあった。

彼によれば、古生代の末には、諸大陸がパングアという一つの巨大大陸をなしており、それがヘルム紀以後、時代が進むにつれ分裂し、大陸は相対的に移動して今日の位置に至ったという。

この運動には大きく分けて南北アメリカ大陸のような西向きの運動と、インドやオーストラリアのような赤道向きの運動が示されている。

このセンセーショナルな説は、一見大陸の形の符合性をよく説明できて面白いが、賛否あい半ばし、一時はどちらかというと否定的見解が多かった。

ところがその後、古地磁気の研究から、この説が再び注目されている。

|

272

岩石の残留磁気 * の強さと方向を調べ、地質時代の地球磁場がどのように変動してきたかなどを推定するのである。

たとえば、一九五三年ころ、イギリスの三畳紀層新期赤色砂岩層についてロンドン大学で発表された結果では、残留磁気の方向から、赤色砂岩のできた三畳紀ころの磁場の方向はずいぶん偏しており、しかもその向きだけが正逆入れかわったことがあったらしい。

そして、これに対する解釈としては匸二畳紀でも現在でも地磁気自体の方向は違わなかったが、三畳紀以後にイギリス全体が三〇度ばかり時計回りに回転したと考えることで偏角のずれを説明し、伏角のずれは当時のイギリスがもっと低緯度にあったからだと説明された。

これを皮切りにして、古地磁気学が突如として大陸移動説に結びっいてきた。

その後、昔の磁場の方向から、その時の磁極の位置を計算し、時代による極移動の軌跡が出されている。

* 地磁気や大陸移動の説明は、竹内均・上田誠也著「地球の科学」(NHKフックス)にくわしい。

3 一○億年のミステリー top

先述のような古地理の問題を論ずるときにも、地質時代や年代の決定が基本となる。

化石による時代決定を別として、地質年代の測定は、質量分析計の改良につれてますます盛んとなりつつある。

一九六五年には、国際地質学連合の地質年代学委員会の第一回の会議が開かれるなど、世界的に学界の国際協力体制ができて進展しつつある。

よく一般の人から、何時代はおよそ何千万年昔だという数値が学者によって本によって異なっているが迷惑だというような素朴な意見を聞かされる。

だが、このような数値は、測定方法の改良により、また測定機関の差により変わっていくのがむしろ当然である。

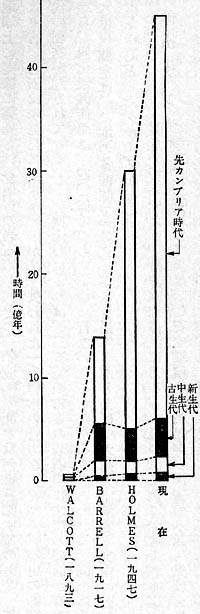

地質年代の測定は、化石による時代決定ができかねる先カンブリア時代のものについて行なう時には特に興味深い新しい資料を提供しつつある。

参考までに、最近五〇年間に、先カンブリア時代の推測年数がどんなに変化してきたかを示す図を引用しておく。

先カンブリア時代の岩石中で最も古い年代が出されている資料を、松本達郎教授によるまとめから拾い出してみるとしよう。

北米ミネソタ谷地域では三四〜三〇億年の古い花岡片麻岩が知られている。

北欧コラ半島にも三〇〜三四億年の古い岩石が知られている。

アフリカ南部にも三〇億年以前が推定される岩石がある。

274

オーストラリアでも三五億年の古さの花崗岩がある。地球の誕生は四五億年昔といわれるが、地球上に実際に発見される最古の岩石の年代との一〇億年の開きは何を意味するのか?

三五億より古い岩石は未発見にすぎないのか?

失われた一〇億年の行方をめぐって、地史の初期の時代の秘密が隠されている。

ドン博士らによれば、三五億の古さの岩石中にナでに礫岩が存在するから、風化侵蝕作用は、四〇億年ぐらい前から行なわれていただろうといわれる。

同位体法による年代測定は、日本の各機関で行なわれているが、たとえば、九州大学地質学教室の山口勝教授を中心としたグループがある。

|

地質時代の長さについての

見解の変化(都城秋穂より)

ことに、地質時代全体のなかで

占める先カンブリア時代の割合が

しだいに大きくなっていることに注意

|

4 太平洋のナゾ top

質量分析といえば、酸素同位体法による古水温の決定例について、本文中にも二、三引用してきた。

化石や堆積物の証拠から過去の水温・気候を推定するにしても、できれば直接測定結果の出てくるものは有力な手段だ。

これは、もともとユーレイ博士が、貝殻を造っている炭酸カルシウムの酸素のアイソトープの比は、その貝殻の炭酸カルシウムが生成したときの海水温度と比例的関係にあることを確かめて以来、次々と新資料が加わりつつある。

たとえば、マイアミ大学のエミリアニ博士によれば、大西洋の海水は大氷床後退の真最中の一万一〇〇〇年前には、今より暖かであったとされている。

このような研究は、日本でもようやく緒につき始めた。

たとえば、今年行なわれた日本古生物学会一〇〇回例会コロキアムは「化石硬組織内の同位体」であり、演題には、安定同位体からみた古生物学・南西諸島第四紀産二枚貝の酸素および炭素同位体比・水温変化と酸素同位体比・印度洋深海底コア中の有孔虫化石の示す古水温・生物遺骸の示す古水温・古生物に対する放射化学からの二、三のアプローチなど、古水温関係のものがかなり多い。

日本では、たとえば、金沢大学教養部大場忠道助教授らがこれに関した仕事を行なっている。

太平洋には、先述したように、海山が多く、ギョー(平頂火山)が存在する。

なぜギョーの頂部が平たくなったのかということに対し、ギョーは、熔岩などが海面上かその近くまで積み重なった火山島であって、波が短期間に頂を削りとり、その後全体が沈下してギョーとなったという解釈がある。

その沈降についての説明は、たとえば、スクリップス研究所のレベル博士によれば、白亜紀末以来、熔岩が大流出し大量のガスが放出され大洋底が沈む一方、ガスが水として濃縮し海水が増して海面が上昇したのだという。

松本達郎教授は、白亜紀海浸の本質を論じ、白亜紀当時、太平洋をめぐって、沈降する地域があり、これに対し、太平洋の中央部には相補的に緩慢な上昇をする地域があったと予測されるが、それは太平洋のほぼ中央部を北西・南東に長楕円形を占めていたダーウィン・ライズと呼ばれるものに当たると考えた。

そして、白亜紀には太平洋の中央部の広大な区域に海膨が発達しその上に多量の熔岩が流出し海山が生じていった。

これが、海水準面の全世界的な見掛けの上昇を与えたのではないかと想定した。

ちなみに、海山や深海底から見つかる化石は、今のところ白亜紀より古い時代のものは発見されていない。

どの程度古い時代のものまであるのか、また、太平洋の底には玄武岩質地殻が数キロの厚さで発達しているとされているが、それは先カンブリア時代のいつ頃からあったのか、あるいはもっともっと若いものなのか、一つの謎として指摘されている。

276

5 最古の化石 top

化石の記録は、いったいどこまで古くまでたどれるかということは、興味深いことであろう。

ごく最近、その記録が続々と更新されつつある。

一九六五年に、バルゴーン博士とテイラー博士の共同で、カナダのオンタリオ州南部に分布するがガンフリット・チャートという地層から化石が発見されたという報告が出版された。

これは、約二〇億年昔にできた先カンブリア時代のはっきりとした化石で、たいへん保存の良いバクテリアや原始的な藻類の化石だ。

一九六六年に、同じバルゴーン博士はショプフ博士と共同で、今度は南アフリカの三〇億年前の地層から、バクテリアらしいものの化石を発見して発表した。

さらに、一九六八年には、カリフォルニアのスクリップス海洋研究所のエングル博士が南アフリカのトランスバールの岩層から、三五億年昔の下等な藻類らしい痕跡を発見したというニュースが伝えられている。

今のところ、これが地球上で発見された最古の化石といえる。今より三〇億年前の地球上には、すでに、バクテリアのような生物が出現していたのである。

生命は地球上にいつ、どのようにして現われたのか?

この古くて新しいなぞは、誰もが知りたいと思うなぞだろう。

従来から、推測により約三〇億年昔といっていたものが、そこまでは確認されたというわけだ。

ところで、以上のように古い時代の化石発見は、前述したように、同位体法による年代測定の発達と関係もあるが、何よりも電子顕微鏡による研究の進歩の成果といえるだろう。

先カンブリア時代ほど古いものでも研究が進みつつあるということは、もっと新しい時代のものでもむろん進展中ということである。

カンブリア紀から現世にわたって、主に石灰岩類の組織や、それに含まれるナンノプランクトン、チャートに含まれる放散虫などの電子顕微鏡的研究から、地層の時代、構成物質の起原や生成環境・成因などを探っていこうとする試みが行なわれつつある。

日本でも各大学地質学教室の若手グループが中心となっている。

6 進化をさぐる top

化石を材料にして生物の進化をさぐっていく場合、殼とか骨などを構成する無機物だけではなく、かっての生物軟体部を構成し、それらを分泌していたと思われる有機物を調べることは、古生物全身の機能・生理などの進化を考えるとき、欠かすことのできない情報を提供することになるだろう。

こうして、この方面への電子顕微鏡の活用により化石の微細構造を調べるとともに、古生物を構成している核酸・アミノ酘・クエン酸・糖・脂肪などの検出が、カーネギーのアベルソン博士その他、世界各地で行なわれている。

278

たとえば、ジュラ紀の剣竜ステゴサウルスや白亜紀の海棲モササウルスについて、グリシン・アラニン・バリン・ロイシン・グルタミン酸などが発見され、カモのはし竜のトラコドンからはグリシン・アラニン・アスパラギン酸・グルタミン酸が検出された。北海道産アンモナイトからは、藤原隆代博士により、グリシン・アラニン・バリン・ロイシン・グルタミン酸などが報告された。日本ではこの方面の仕事はスタートが早く、北海道大学の秋山雅彦助教授など若手グループの活動がある。 |

ナンノプランクトンの電子顕微鏡写真(本庄丕らによる)

|

他にも、たとえば、化石に特徴的でしかも現生生物の仲間が比較的容易に入手できるような種類について飼育実験を行なったり、古生物の集団や個体を、進化学上の観点から数理的アプローチにより解析していこうとする動きなどもある。

これらのねらいは、たんに新しい資料を出すための手段の近代化を目標にしているのではなく、最終的には古生物学を実験科学にして、過去の解釈だけにとどまらず、未来への指針とするまで高めたいという、非常に困難にして夢多い目標の第一歩を模索しているのである。

7 人類の未来へ top

両生類時代にすでにその子孫の爬虫類が存在したこと・爬虫類時代にすでにその子孫の哺乳類が存在し、それは爬虫類の滅亡に関係があったこと、つぎの哺乳類時代にそれの一部の人類が存在し、その人類は野生の哺乳類を人工的生態系の下に屠り尽しつつある。

してみれば、動物学者小原秀雄氏のいうように、未来の新しい超人類は、現在の人類の中から出現し、人類を滅す可能性を秘めているのであろうか?

新しい人類の誕生は、哺乳類や爬虫類の場合のように、多様な形態と生息様式の分化と関連して行なわれるのではなく、文化の特異化や平均化の過程で行なわれるのだろうか?

さまざまな疑問をはらみながら、それでも科学は前進しつつある。

古生物学は総合と分化を併存しながら、しかも全地球的な観点に立ちながら、困難な道を一歩一歩と前進しつつある。

top

**************************************** |