|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

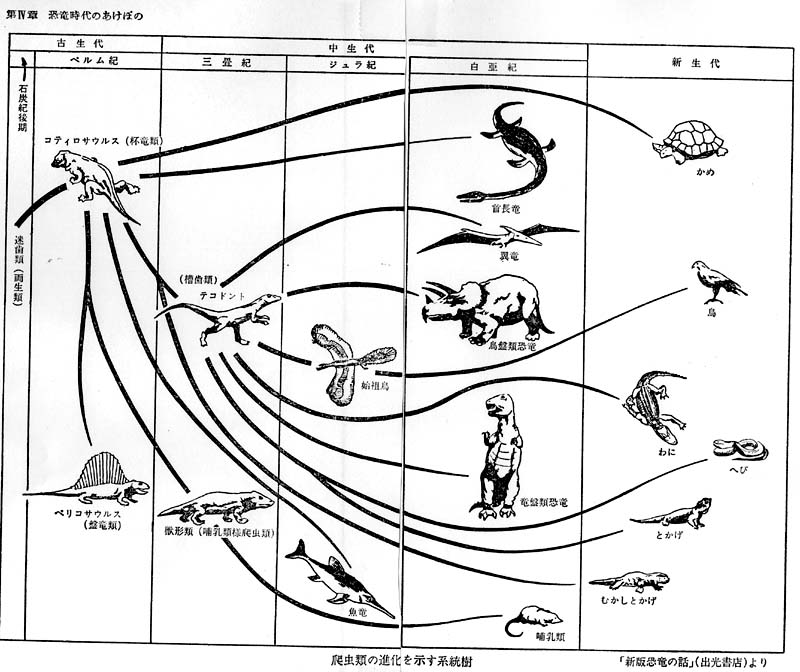

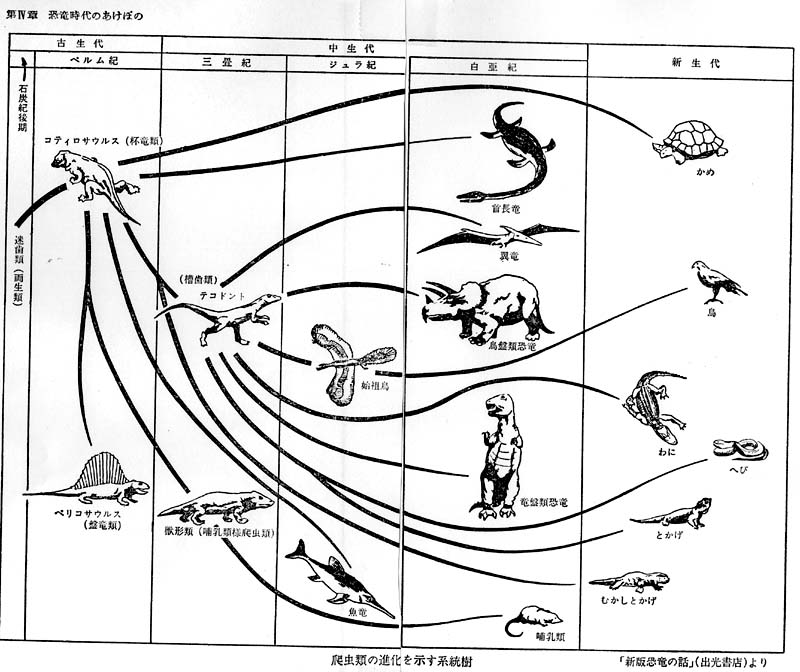

第四章 恐竜時代のあけぼの〔三畳紀〕

106

1 地球の“中世” top

古生代の幕が閉じると、爬虫類がわが世の春を謳歌することとなった。

恐竜が陸地を支配する一方、海の爬虫類が海中でしぶきをあげ、翼をもった竜が空中に進出したのである。

現存する爬虫類は四目(もく)しかないのに、中生代には爬虫類の十四の目がはびこり、一億年以上もの間地球上で完全な支配を保った。

この時代は無脊椎動物・魚類・両生類の時代により先行され、哺乳動物の時代により引きつがれる。

そこで、地質学の先達はこれを、地球の三大王朝の真中と考え、中生代と名づけた。

2 三畳紀のいわれ top

この時代は、約二億三〇〇〇万年昔に始まり、約一億九五〇〇万年前までの約三五〇〇万年の間つづいた。

地質時代の名前の非常に多くが名づけられているイギリスでは、夾炭層が赤色岩の厚い地層によりおおわれている。

最初に、これらは、石炭紀の地層の下に横たわる旧赤色砂岩に対照して、新赤色砂岩と呼ばれた。

イギリスでは、この地層が一つの自然な単位をなしているのだ。

ドイツでは、中に海成の地層が介在しているので、全体を三つに分けるのが自然である。

そういうわけで、ドイツのこの地域に対して、アルベルティが一八三四年に三畳系と名づけた。

このような三区分は、世界の他の大部分の場所では保たれていない。

けれども、三畳紀という名前は、まもなく書物を通じて、非常に深く浸透してしまった。

この時代の地層が、中生代の最初の紀を代表する。

3 陸地の植物 top

この時代の植物は、未だに不完全にしか知られていない。

というのは、全世界から約四〇〇種類が記載されているとはいえ、これらは主に三畳紀後期の地層からのものであるからだ。

これは、きびしい気候のせいで、実際に、当時の植物は数も種類も貧弱であったのだろう。

しかし、赤色岩がつくられるような条件は、化石の保存のための条件としては、不都合なものであるというほうが、もっか確からしい。

アメリカでは、三畳紀の植物群の二つの産状が知られている。

一つは、茂った葉っぱが、ヌワーク層群の暗色頁岩中に、特に南方の地域のヴァージニアとキアロリナに保存され、他の一つは、アリゾナの珪化森林におけるように、西部の 赤色岩中に、珪化した丸太の状態で保存されている場合である。

前者は、シダやトクサの仲間の、沼沢に植物群である。

それに加えて、小川が沼沢に流れこむような場所では、山地や山腹の森林をつくっていた松柏類やソテツの仲間の葉が運びこまれて、含まれている。

108

反対に、アリゾナの珪化森林からは、川の流路に沿って育った、シカデオイドというソテツに似た仲間やシダの仲間など葉っぱも発見されているとはいえ、主として珪化された丸太が産出している。

丸太は松柏類のもので、コロラド高原のへりに、現在堂々とした偉容で立っている大きなマツに似ないではない。

丸太の多くは雄大な大きさで、いくつかは根もとで直径三メートルに達し、長さは三〇メートルを超えるから驚きだ。

ある学者によれば、これら樹木のいくつかは、ほぼ六〇メートルの高さにそびえていたと計算されている。

それらは、現在では、珪化されてメノウとなって、チンル頁岩といわれる地層中に挾まれているのである。

これらの二つの産状は、私たちが、全体として世界の三畳紀の陸地植物について知っていることがらの、典型的な代表例と考えることができる。

当時、その森林には、現代の常緑樹にきわめて似た松柏類やソテツの仲間が卓越していた。

下草は、シダ・木性シダ・トクサの仲間などから成っていた。

古生代の植物の主なグループは、絶滅したか、あるいはほぼ絶滅に近い状態だった。

夾炭層に非常に特徴的であった種子シダは、大部分滅びさった。

そして、大きな鱗木の仲間では、三畳紀初期の封印木シギラリアの稀な産出と、その他二、三の疑わしい例から知られるのみである。

本当の鱗木レピドデンドロンは、もう生えていなかった。

そして、コルダイテスも、もはや目立った存在ではなかった。

一九五三年と一九五四年には、原始的シュロであると考えられる葉が、コロラド南西部の三畳紀赤色岩中に発見された。

もし本当にシュロであるなら、これが最古の被子植物で、花の咲く植物である。 |

アリゾナの珪化森林、国立公回中のチンル層

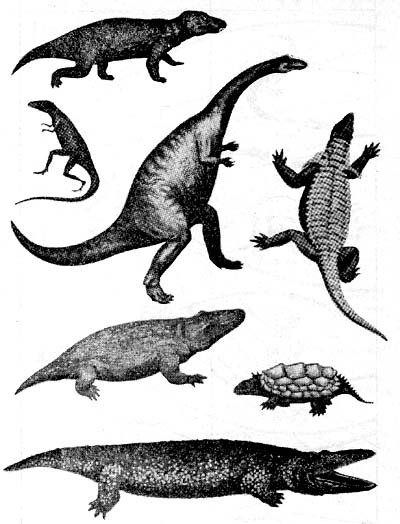

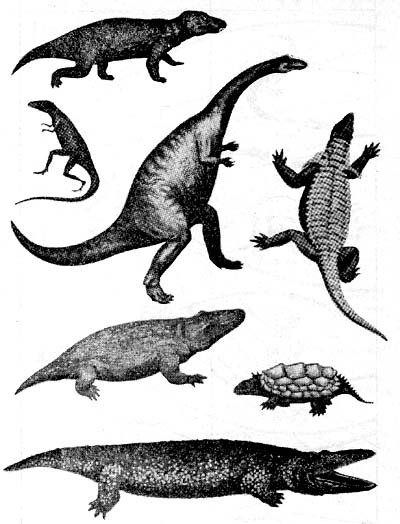

三畳紀の両生艱と爬虫類いろいろ(スイントンより)

両生類;パラキクロトサウルス、マストドンサウルス;他は爬虫類

|

|

112

4 脊椎動物の歩み top

硬骨魚は序々に現代魚に似て来た。彼等のうろこは、古生代の魚ほど厚くはなかった。

多くの種類の硬骨魚、たとえば、最初の飛魚などもいた。水たまりや川の中に肺魚がいた。

そして、大きな両生類の最後のものが、淡水中を、重い足取りで入ったり出たりしていた。

これら三畳紀の型のいくつかは、あらゆる両生類のうち最大のものだった。

パラキクロトサウルスというのは、ほぼ三メートルもあった。

マストドンサウルスは、一・二メートルの長さもある大きな頭をもっていた。

スピッツベルゲンの三畳紀の岩石は、いくつかの非常に奇妙な両生類の化石を示している。

これらは、長い鼻のアファネラマのように、たぶん少なくとも成虫の一時期を海中で過ごしたのだろう。

周知のように、現在の両生類は決して海中で見ない。

もっとも、彼等は海に帰った唯一の四脚動物というのではなかった。

それについては後に述べる。

5 恐竜王朝の始まり top

|

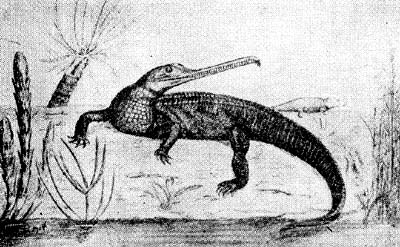

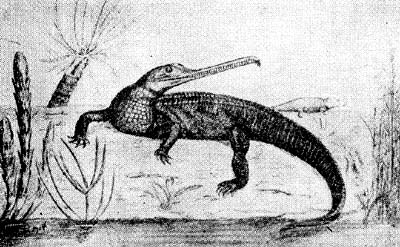

三畳紀フィトサウルスの仲間ルティオドン(ウィルソンより)

三畳紀の小さな爬虫類プロトスクス、

テコドントに似るが、今日のワニの初期

|

三畳紀の陸地の動物たち(エール・ピーポディ博物館)

|

陸上の脊椎動物は、今や多様になり、進化も早かった。

迷歯類という両生類が大きさと多様性の点で絶頂に達したとはいえ、彼等はすでに爬虫類によりいわば追い落とされ、爬虫類は陸地の生活のあらゆる条件に適応した。

三畳紀の初期に、爬虫類は海にまで進出しはじめ、ちょうど現代のアザラシとクジラのように、魚と競った。

ワニに似たフィトサウルスが小川にふっうにいた。

そして、現在は絶滅している爬虫類のいくつかの目に属するグループが、陸上の生活に適応していた。

フィトサウルスは、外観と習性で現在のワニに似ていたが、ワニと密接な関係はなかった。

彼等の骨は、川の貝や肺魚といっしょに発見されている。

テキサス西部産の一種は、七メートル半の長さがあった。

あらゆるフィトサウルスは、三畳紀にだけ限られている。陸上には多くの新しい型の爬虫類がいた。

小さなリンコセフアリア(啄頭目=かいとうもく)もいた。

これは唯一の生き残りニュージーランドのトウアタラを含むグループである。

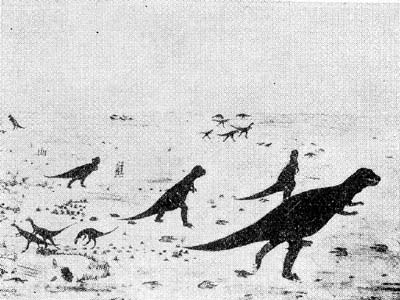

小さな軽い骨をもったテコドントは、サルトポスクスの典型例でみるように、後肢で走った。

|

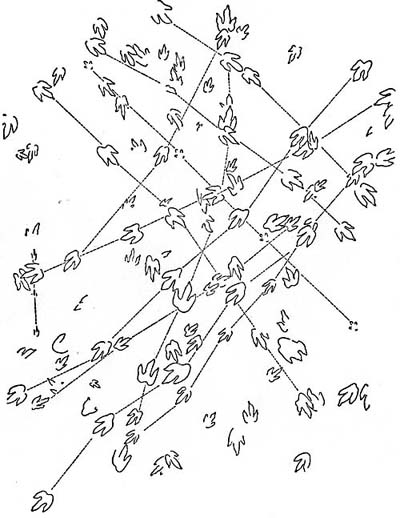

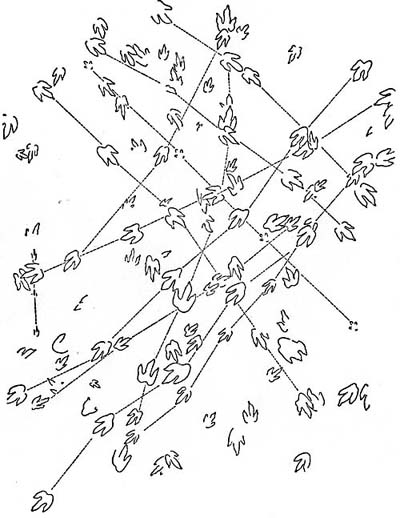

コネチカット谷の三畳紀層に露出する恐竜の足跡の化石

|

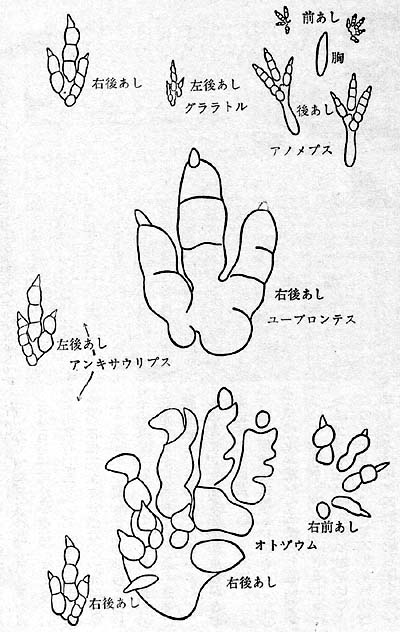

たくさんの恐竜の足跡から、恐竜の種頴と

その進行方向を推察する(ラパランとモンタナより)

|

114

彼等が巨大な恐竜の祖先だったのだ。

彼等はおそらく昆虫・地虫・カタツムリの仲間など、見つけ次第小さな動物を食べたのであろう。

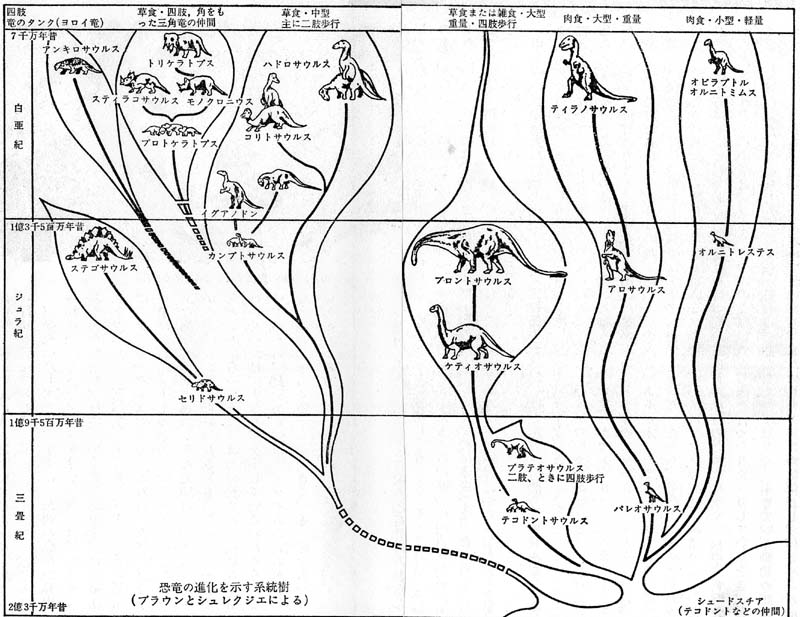

恐竜 *〔ギリシア語起原で恐ろしい(deinos)爬虫類(sauros)という意味〕は、三畳紀に出現した。

そして三畳紀の終わる前に、爬虫類の他の種類を数で圧倒し、陸上の完全な支配権を保った。 その主権は、延々と、中生代の終りまで保たれたのである。 他の爬虫類とちがって、恐竜は走る移動にも適応していた。

すなわち、脚がその体の両側よりはむしろ体の下側にあって、哺乳類のように、体を地上から離して運んだのである。

他の胆虫類は、むしろ、のたくるという感じを残している。

* 恐竜の分類や生活については、拙著「新版恐竜の話」(出光書店)にくわしい。 |

これは、恐竜の多様な型を一つのグループとして一緒に結びっけて考えたときの、唯一の明白な特徴かもしれない。

というのは、彼等は大きさ・体型・習性などで、全く広範に多様であったからだ。

事実、恐竜は、爬虫類中の単一の大きな目(もく)のことをいうのではなくて、遠縁(とうえん)でかなり異なった起原をもつ二つの目から構成されているのである。

中生代の後の巨大な動物と比較すると、三畳紀の恐竜は、ほとんど、“恐ろしい爬虫類”といえたものではなかった。

というのは、彼等のうち、まず大部分のものがほっそりとできていたし、三メートルないし四メートル半以上の長さに達したのは、わずかの種類しかいなかったからだ。

知られている三畳紀の種のほとんどすべてが二脚歩行で、いくらかカンガルーに似た形をしていた。

つまり、後肢は力強く、厚い強力な尾は、彼等が走るとき体のバランスをとるのを助けた。

その豊富な足跡化石から、彼等は跳躍しないでダチョウのように走ったことが証明されている。

後肢の側指は三畳紀の種の大部分では、すでに退化していた。

だから、彼等は三本指の足跡を残し、そのため足跡は長い間島の足跡と見誤られていた。

恐竜はアメリカ東部に非常に多かったが、骨格化石は極端に稀である。

なぜならば、赤色岩は骨の保存のためにはまずい環境であったからだ。

けれども、恐竜は、コネチカットのくぼ地の泥の床を行ったり来たりしていたとき、驚くべき足跡の記録だけを残したのである。

それは、死んだものではなく、生きている動物の記録であった。

118

すなわち、食物や水を求めて急いだり、また休息をとるために停止し、体と小さな前足の型を軟かい泥に残したといったような、生々しい行動の記録である。

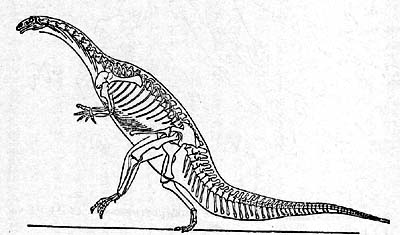

三畳紀の終りまでに、すでに、最初の恐竜が見出される。

たとえば、プラテオサウルスは、大きくてぶざまな動物で、後肢で歩くことができ、たぶん植物を食べた。

三畳紀の最も有名なアメリカの恐竜は、アンキサウルスである。

これは、長さ一メートル半ないし二メートル半の、すらりとした、しとやかな動物だ。

その鳥のような足跡は、七〜八センチから一〇センチぐらいの長さをもっていた。

一二〜三センチから一五センチほどの長さの、同様な足跡のいくつかは、大きな種を示しているのだろう。

すべてのうち、最大の足跡(オトソウムといわれている)は、おそらく象よりも大きく、重い体をもっていたのであろう。

というのは、その足は長さ四五センチよりも大で、幅のほぼ半分の長さであったことが解っているからだ。

122

|

アリゾナの砂漢に発見された三畳紀恐竜足跡(コルバートより)

|

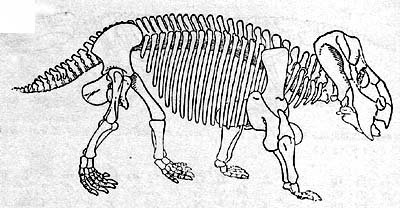

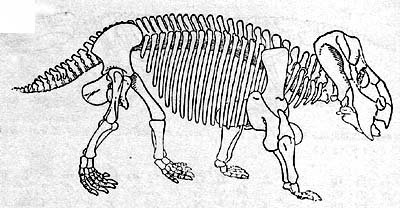

哺乳類隈爬澂類トリナコドン、南アフリカのカルー層群の

三畳紀前期の部分から産出(ブリンクより)

哺乳氛様爬虫類プラケリアヌ・ギガス、

アリゾナ東部のチンル層基底付近から産出(カンプより)

|

一九四七年に、小さな三畳紀の恐竜骨格の豊富な堆積物が、ニューメキシコのアビキュの近くで発見された。

アメリカのそれらと同様な恐竜は、ヨーロッパにも実存したし、プロサウロポド恐竜のほぼ完全な骨格は、一九四〇年に、中国の三畳紀後期の地層に発見されている。

しかし、これら最初の恐竜たちが、当時として最も主要な爬虫類というわけではなかった。

ペルム紀にいた哺乳類様爬虫類がなお栄えていたのだ。

哺乳類様爬虫類(テリオドンタ目)は、ベルム紀から三畳紀を通じてつづいて、ジュラ紀初期に絶滅する一方、本当の哺乳類を起こした。

このグループは、南アフリカからとヨーロッパロシアから最も良く知られており、そこでは多くの異なった種類が生じている。

ここには、南アフリカの三畳紀の基底近くに産した保存の良い骨格を示す。哺乳類様爬虫類の中に、たとえば、トリティロドンというのがいた。

最近、それの非常に保存の良い化石がアリゾナで発見された。それは、ほぼチンーぐらいの大きさである。

その肋骨の関節は、その動物が、哺乳類のように、リズミックに、柔らかく、ゆっくりと呼吸したことを示すという。

こんな呼吸のやり方は、温血動物のすることだ。

そこで、トリティロドンは、たぶん他の爬虫類とは似ず、寒い夜でさえ温血を保って活動できたのかもしれないといわれる。

もしそれが本当に温血を保っていたのならば、体を暖かく保つために毛皮のコートをもっていたにちがいないだろう。

さらに面白いことには、動物の背骨の部分は、その頭や肩をも回したりねじったりする運動ができるように配列していた。

もしも動物に毛皮があって、動物がそれをなめたりきれいにしたりするためには、そういう運動をせざるを得ないと考えられる。

だが、これらの毛をもった爬虫類は、哺乳類の祖先にしては、出現の時代が遅すぎるようだという意見もある。

三畳紀の初めに、本当の哺乳類がすでに世界にいたということが、本当かもしれないからだ。

いずれにしろ、哺乳類様爬虫類の存在は、哺乳類が爬虫類から進化したやり方を示している。

124

ところで、哺乳類様爬虫類の著しい産出は、アリゾナ東部の珪化森の南東にあるセント・ジョーンズのチンル層という地層の基底付近で発見された。

ここでは、一つの単一の層から、ほぼ一六〇〇個にもなる骨が蒐集されている。

これは、プラケリアス・ギガスというただ一種の、少なくとも三九の個体が、他の五種類の爬虫類の断片と一緒に採れたのである。

死体は、埋まる前に、肉食爬虫類によりばらばらにされたのだが、それらは、流れの影響で、集中しては産しなかった。

一つの場所で、このように大量が死んだことに対する理由は、一つのナゾとして残っている。

6 最初の哺乳類 top

小さな哺乳類の断片的化石は、ヨーロッパ西部のレーティック層に産出している。

これは、三畳紀とジュラ紀の境界の河成の砂と泥の堆積物である。

そして、それが、三畳紀の最上部に当たるのか、あるいはジュラ紀の基底部に当たるのかということに関しては、今なお不確実である。

現在の意見は、三畳紀末に傾いているので、哺乳類についてはここで簡単に述べておく。

主な発見は、第二次世界大戦の後、ウェールズ南部で、そして、ブリストル海峡を越えたソマーセットでなされた。

そこでは、化石は、石炭紀前期の石灰岩中の割れ目の充てん物中に集中していた。 |

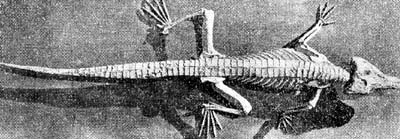

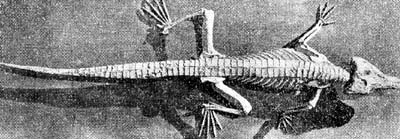

海棲爬虫類パキプリュサウルスの仲間、ケレシオサウルスの復元図

|

野外調査の結果では、これらの小さな哺乳類が岩はだの高地の割れ目やすき間にすんでいて、爬虫類という敵を避けていたと考えられることが示唆されている。

化石は主にばらばらの歯と顎の断片である。が、それらは三つの独得の哺乳類の目を代表している。

彼等はジュラ紀末の岩石中によく知られているので、それらについてのさらにくわしい議論は、次章にゆずることにしよう。

7 海に戻った爬虫類 top

海棲の爬虫類は、南アメリカと南アフリカのペルム紀前の岩石中に知られているが、三畳紀の末になるまでは、普遍的にならなかった。

126

三畳紀の岩石に、トリアソケジスと呼ばれる初期のカメの化石が発見されている。

この動物はまだ歯をもっている。現代のカメは歯をもっていなくて、その代りに、角質のくちばしをもっている。

しかし、その他の点では、今のカメにとても似ていた。

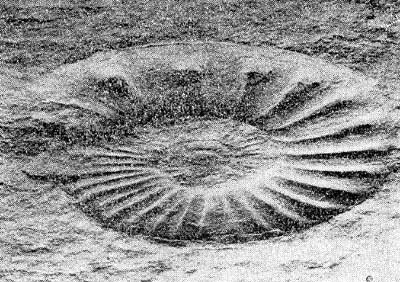

魚竜〔ギリシア語起原で、魚の爬虫類という意味〕と呼ばれるイルカに似た爬虫類が、三畳紀末の海に現われ、中生代の海棲動物の支配的グループの一つへと、急速に発展した。

彼等は、カリフォルニアとオレゴンの三畳紀末の地層に豊富であった。

そこでは、最大の種は長さ約一八メートルで、彼等は当時の世界ではおそらく最大の動物であった。

魚竜は、横に圧縮された尾と、ひれの用をする水かきのような肢をもった、魚に似た輪郭を示している。

彼等は、疑いもなく、早い泳ぎ手で、当時の魚あるいはベレムナイトという古代イカやアンモナイトを捕えることができた。

彼等の肢の構造は、彼等が陸上の先祖から由来し、その肢はアザラシの肢と同様、ひれの用をする水かきに変わったものである。

日本でも昭和四五年に、宮城県歌津町海岸から世界で最古の魚竜(ウタツサウルス・ハタイイ)が数体発見された。

他の三畳紀の海棲爬虫類はノトサウルスであった。

これらは、イクシオサウルスほど魚に似てはいなかった。

彼等の肢は、まだ肢で、ひれではなかった。

しかし、彼等は次第にますます海に適していき、ジュラ紀になると、プレシオサウルスがノトサウルスから進化した。

日本からも、昭和一四年に、宮城県桃生郡の茶臼山付近からイナイ竜(メタノトサウルス・ニッポニクス)というのが発見されている。

これはノトサウルスに近いもので、矢部・鹿間両博士によると全長一・三メートルぐらいと推定されている。

四つ肢で歩くこともできれば泳ぐこともできる水陸両用の爬虫類だった。

歯がたいへん鋭く、海の中で魚の群を見つけると、ワニのように泳いでいって魚を捕えて食べたのだろう。

8 海の無脊椎動物 top

三畳紀の生命は一べつしたところ、先行した時代のものと非常に良く似ているようにみえる。

しかし、もっと綿密に調べたならば、無脊椎動物の多くは、彼等のグループの古生代のメンバーに似るよりは、今日の彼等の子孫のほうによりよく似ていたということが解る。

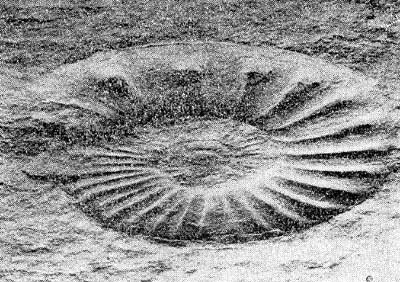

海は今や多種類のアンモナイトでいっぱいであった。

そのあるものは、ベルム紀のどれよりもずっと大きかった。

彼等は、ただたんに中生代の海の最も美しく特徴的な貝殻をもった動物であったばかりでなく、敏活さと強さにおいて、無脊椎動物進化の最高の表現でもあったのだ。

三畳紀を通じての、グループの急速な発展は、ほぼ三畳紀の終りまで続き、最後の非常に急速な死滅は、ほとんどアンモナイトの絶滅をひき起こさんばかりであった。

けれども、数種を含む一つの属フィロセラスが、ジュラ紀にまでどうにか生き延びて、ジュラ紀中にもう一回の大発展をひき起こすという偉業をやってのけたのである。 |

三畳紀のアンモナイト、ホランジテス(宮孤県牡鹿郡稲井村産出)

|

かくも偉大で適応力のある一グループが、どうして三畳紀末に衰えたかということを、説明することはたいへん難しい。

ともかく、アンモナイトは、三回にわたって、この運命に苦しんだ。

まず最初がデボン紀の終りで、二度目がベルム紀の終りで、最後が三畳紀の終りである。

各回とも、二、三のものが生き延びて、新たなる大発展をスタートさせた。

ところが、ついに、彼等は四番目の大きな衰微を切りぬけることに失敗し、白亜紀が終わると全く絶滅した。

128

イカのいわばいとこに当たるベレムナイトは、今や始めて世界到るところに栄えるようになったが、次の時代ジュラ紀には、最盛期を迎えるに至るのである。

三畳紀には、彼等は公海にすんだが内海の水路には見られなかったようだ。

他の無脊椎動物では、二枚貝と巻貝が多様で普遍的であっていくつかの現代の仲間の祖先が明らかに分化した。

たとえば、カキの仲間は、三畳紀か終わる前に存在していた。

古生代のサンゴは、四射サンゴという種頬のものであった。

しかし、三畳紀には、構代のサンゴのような六射サンゴを見出す。現存する仲間と関係のある造礁サンゴは、三畳紀中期に現われ、アルプスとヒマラヤの厚い石灰岩や苦灰岩をつくるのに貢献した。

彼等は、ユーラシアの古地中海に硝当ナるテーチス地向斜を通じて広く分布し、北アメリカの太平洋岸に沿って、カリフォルニアからアラスカまでも広がった。

三畳紀の海ユリも、現代0.ものに似ていた。

腕足貝は、テーチスではまだ到るところにいたが、他の場所では非常に大きく衰微し、ついにそれから立ち直ることができなかった。

彼等は、ぞの後、アメリカでは決して普遍的とはならなかった。

9 三畳紀の気候 top

|

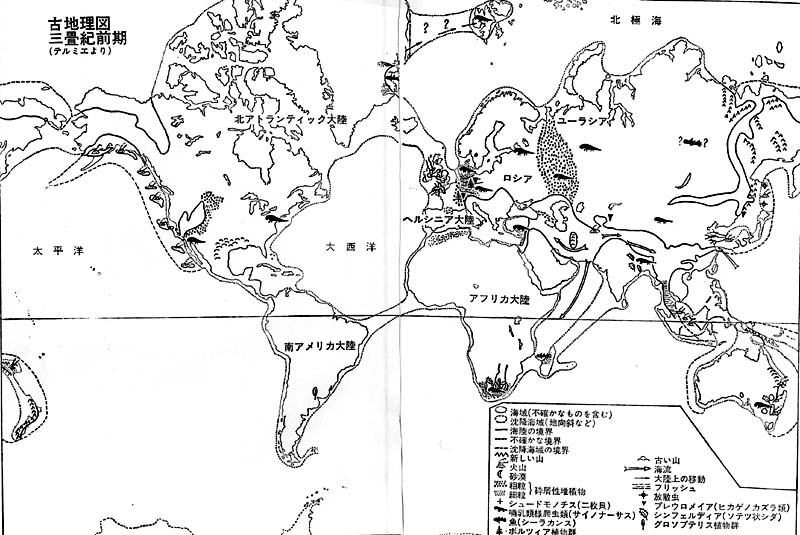

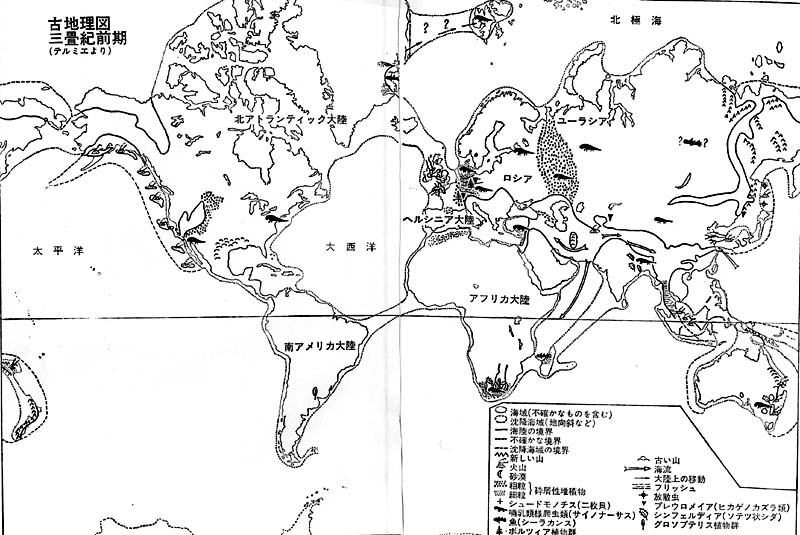

三畳紀には、世界はどんな状態であったろうか? 当時には、なお二つの大きな大陸があった。

南半球のゴンドワナランドと、今の北アメリカ・大西洋・イギリス・ヨーロッパとロシアの大部分をおおう北の大陸である。

大陸は主に砂漠であって、移り変わる砂の平野と、塩分に富んだ堆積物を残した水たまりをもっていた。

こうして、地球上をざっと見わたしたところ、三畳紀の最も著しい特徴の一つは、大陸のほとんど大部分が、上昇する条件下で、陸成堆積物それも主に赤色地層が広範囲に広がったことである。

北アメリカ・南アメリカ・南アフリカとヨーロッパ西部では、広範な半乾燥気候の証拠があることが注意される。

大ざっぱにいって、半乾燥気候は三畳紀中とても広がったようである。

たぶん、これは、一部は上昇陸塊の大きさのせいといえるのだろう。

今日でも、大陸の内部には、世界の主な砂漠を含んでいる。

同時に、三畳紀の陸地の部分によっては、ちょうど今日の大陸のある部分に湿気のあるように、水分が多かった。

たとえば、中北部ヨーロッパでは、始めは乾燥した大陸の地域であり、砂丘や三稜石など砂漠の証拠どか、恐竜の足跡が発見される。

イギリスでは、三畳紀の初期から後期にかけて、上部新赤色砂岩が発達し、乾燥気候の地域であった。

132

ところが、ドイツでは、三畳紀前期の後半から中期の前半にわたって、南方のテチス海から海水が侵入して浅海となり、泥灰岩や石灰岩が堆積し時には海水が蒸発して石膏や岩塩を生じた。

三畳紀も後期には始め湿潤で後に再び乾燥気候となった。 |

|

三畳紀当時の日本の状態にちょっとふれておこう。

シルリア紀以後中生代の初めまでは、大まかにいえば、日本列島 * はだいたい海におおわれていた状態が長くつづいていた。

ベルム紀後期からは変動の時代で、堆積盆地は内海となった。

中生代の三畳紀の前半には、海はますます局地化し陸地が優勢となった。

134

それ以後、日本は大陸の一部であって、当時の海岸線は、現在の表日本の一部をさまよっていた。

こういう、大陸の一部であるという古地理的な状況は、古第三紀までつづき、後に新第三紀になってくずれるまで保たれたのである。

三畳紀後期には、岡山県成羽地方の植物化石で代表されるように、日本のあちらこちらに大森林が生い茂っていた。

ソテツ・イチョウの仲間など裸子植物が茂り、大型のトクサをはじめ羊歯植物の下草も多く、高温多湿の環境に適した植物相を示していた。

当時、地域によっては、烈しい山地の上昇と山間盆地の沈降がみられ、山口県の美称(みね)層群という地層に代表されるような、厚さ数千メートルに及ぶ地層が形成された。

山口県の大嶺(おおみね)炭田で代表されるような、日本で掘っていた最も古い時代の石炭層もこの盆地の産物だ。

一方、日本の外側では変動がおさまり、高知県の川内ヶ谷層群や蔵法院層群という地層に代表される、比較的安定した浅海が古い日本をおおっていた。

そうした海には、ハロビヤやモノチスなど三畳紀に特有な二枚貝のほかに、セラタイトの仲間というようなアンモナイトも住んでいたのである。 |

シダ類クラドフレビスの化石、三畳紀

(岡山県川上郡成羽村日名畑産出)

|

さて、広く広がったベルム紀の氷河のことを考えると、三畳紀の岩石中に氷河堆積物が発見されないのは注目に値する。

温度は、ベルム紀の終わるずっと前に、温和になった。

このことは、ベルム紀後期と三畳紀の脊椎動物の分布から推論されている。

脊椎動物は、どれも冷血動物で、体の温かさを環境の温度以上に保てる機能をもっていなかった。

現代の爬虫類と両生類は、温度が凍るほど下がった時には、例外なしに、鈍くなるかどうすることもできなくなる。

小さな種は穴に避難し冬眠するだろうが、大きな種は、皆、氷結の無い地域に制限されるのが普通である。

たとえば、現代でも、ワニの仲間や大きな陸ガメや大きなトカゲと大ヘビは、すべて熱帯あるいは亜熱帯に住んでいる。

だから、恐竜は、三畳紀にはびこった爬虫類や大きな迷歯類(両生類)と同様、凍(い)てつくような天候にはたぶん耐えることができなかっただろう。 |

エントモノチス、三畳紀の二枚貝(岡山県高梁市灘波江産出)

|

三畳紀中頃には、サンゴが勢力を回復し、アメリカの太平洋岸に沿って、北はアラスカに至るまで、小さな礁を造りつつあった。

けれども、それらはわずかの種類で、しかも礁は小さいので、水が北の方まで亜熱帯的であったと推論するのは、いささかいいすぎであろう。

* このような問題については、湊正雄、井尻正二[日本列島第二版](岩波新書)に詳しい。

top

**************************************** |