|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章

第三章 生命のページェント始まる

64

1 先カンブリア時代

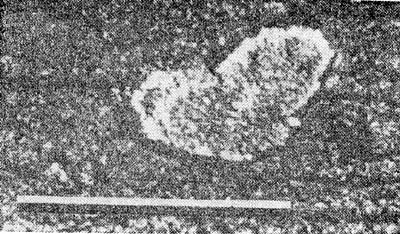

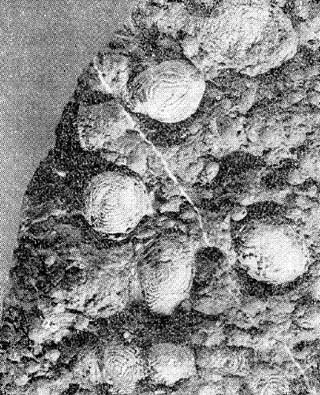

南アフリカの30億乍前の地層から発見されたバクテリアの化石、

横のスケールは10ミクロン(バルゴールンとショプフによる)

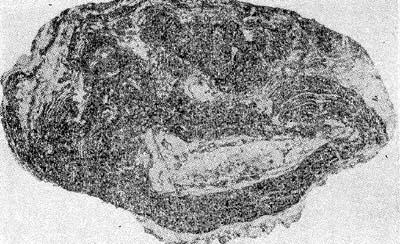

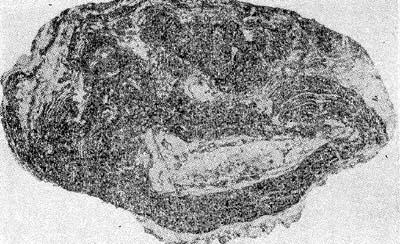

先カンブリア時代のクラゲの仲間の化石、

オーストラリアから発見された(ダレスナーによる) |

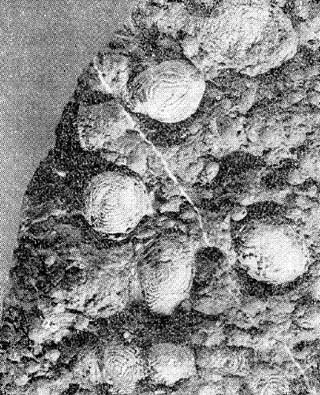

先カンブリア時代の化石と思われているコレニア。

石灰質の層が藻類によりできたものと考えられている

ゼヌシオンと呼ぱれる先カンブリア時代の奇妙な動物化石、

体長約10cm、環形動物とも節足動物ともつかぬ形を示す |

これは地球の誕生した約四五億年昔から始まって約四○億年間に及ぶ時代をいう。

岩石から掘り出された化石から学んだ、動植物の生命の物語をたどってみよう。

私たちは、生命のいちばん最初のものの化石を得ていない。

あるいはまた、それを発見することを期待することもできぬかもしれない。

というのは、最初の生物は非常に小さくて柔らかであったからに違いないからだ。

けれども、最近は電子顕微鏡にの発達によって。〇・五ないし五ミクロン程度のババクテリアの化石も続々発見されているので、希望がもてないわけではない。

いずれにしろ、私たちは、これらの最初の生物は、おそらく約三〇億年かそれ以上昔に、海中に生じたと考えていた。

ごく最近、約三〇億年昔の化石バクテリア(?)が発見されたが、これについては最後の章に述べる。

二・三日前の外電は南アフリカから約三五億年前の化石さえ発見されたと伝えてきている。

以前には、岩石中に見出されている、最初の生命の証拠は、二六億年以上ほど昔のものだと思われていた。

それは、明確に、化石といえるかどうか問題だが、石灰の岩酸塩のうすい層からなる塊でできている。

同様な種類の塊が、藍・緑藻と呼ばれる水生植物により、現在たくさん作られている。

そこで、これらの大昔の塊は、原始的な海棲植物の遺物であろうと考えられている。

これらの塊が発見された岩石は、先カンブリア時代に形成されたものだった。

この時代の岩石は、北西スコットランドの広い範囲やノルウェーと北アメリカの部分などをおおっている。

火成岩がかなりを占め、そのため化石を含まない。また、先カンブジア時代の堆積岩の大部分は、非常に褶曲し乱されているので、元来含まれていた化石も破壊された。

しかし、それにもかかわらず、何種類かの先カンブリア時代の化石が残っていた。

カナダでは、単純な植物の遺物らしいものが得られている。

66

現代でいえばカビやキノコのような下等植物の菌糸や芽胞などである。

アメリカやカナダの岩石は、他にも初期の生命の痕跡を示している。

たとえば、環虫により作られた掘り穴とか、海綿に似た動物の印象とか、さらにクラゲの仲間の印象などである。

また、オーストラリアからも、サンゴの祖先・環虫の仲間、クラゲの仲間や所属未詳の生物化石など、保存状態の良い化石がたくさん発見されている。

このような化石からと、現存の単純な動植物の生活についての知識とから、初期の生命についてのイメージを描くことができる。

さらに、生化学の立場からの推論 * がなされている。

私たちは、先カンブリア時代のあらゆる生命は海中にあったことを化石の証拠からも知っている。

海はそもそもでき始めの頃は、淡水に近くてその後だんだんとかん度を増してきたのかもしれない。

当時はすでに、地球上でかなりの気候の変化があった。

それは、この時代の岩石中に、あちこちで氷河堆積物が知られていることから明らかである。

しかし、ところによっては、石灰岩や苦灰岩が発達しているので、間氷期の気候はかなり温暖であったろう。

乾燥気候も知られている。凝灰岩や熔岩の多いことから、海底火山活動もさかんであったと考えられる。

先カンブリア時代の地上には何もいなかった。岩石を打ちたたく雨、太陽からの熱、ときには雪と氷以外には何もない、荒涼たる死の景観を想像することができる。

しかし、当時も今日と同様に、海中を漂っている無数のちっぽけな植物と動物があった。

生物が進化するにつれ、ある動物は海底に沿ってはい歩くことを始めた。

初めは、小さく平らな環虫、後には多くの異種類の環虫がいて、なかには泥の中に穴を掘ることを始めたものもいた。

イソギンチャクや海綿のような動物は、岩石に固着して生活した。

先カンブリア時代の終りまでに、泳ぐ動物が出現したかもしれない。

ぼつぼつ小エビのようなものや、殻をもった動物、つまり二つの角質(かくしつ)の貝殻をつけた腕足貝とか、石灰質貝殻で体を保護した軟体動物などが現われ始めただろう。

当時、先カンブリア時代の間に、種々の生物が、最初の二、三の型から進化した。

この生物について、私たちはあまりに少ししか、化石の証拠をもっていないが、かなりの生物が存在したに違いないと思う。

68

というのは、次の時代カンブリア紀の初めに、多くの異なった種類の動物化石を発見するからである。

* たとえば、オパーリン著、江上不二夫訳「生命の起源と科学」(岩波新書)、バナール著、山口・鎮目訳 「生命の起源」(岩波新書)

2 カンブリア紀 top

|

カンブリア紀は、古生代(古代の生物の時代)の最初の時代である。

それは、約五億七〇〇〇万年昔に始まり、約七〇〇〇万年の間続いて、五億年前に終わったと考えられる。

この長い一続きの時間の間に、生物は多くの方法で発展した。

カンブリア時代の岩石は、一〇〇年以上も昔に、ウェールズで最初に研究された。これがカンブリアンと呼ばれる理由である。

なぜならば、カンブリアはウェールズに対するラテン名であるからだ。

カンブリア紀の岩石は、それ以後、世界の多くの他の部分で発見されてきた。

アメリカ東部のアパラチア地域やカナダの多くは、カンブリア紀の岩石でおおわれている。

カンブリア紀の始めには、世界の多くのところで氷河の堆積物が知られているので、長い、寒い、ほとんど氷期ともいえる時代があったと考えられる。

しかし、後になると、気候が暖かくなり、ペルシャやシベリアなどでは乾燥した内陸盆地もあったらしく、岩塩層が認められる。

アメリカのテキサスやウィスコンシンの風に磨滅された礫は、この時代に、ある場所は乾燥して砂漠のような気候さえあったことを示唆する。

また、北アメリカ・グリーンランド・アジア・モロッコ・南極などの暖かい浅海にはアーケオシアサスという海綿の仲間を含む石灰岩が発達していた。

カンブリア紀の岩石中には、場所によっては全く無数といえるほど、保存の良い化石が発見される。

70

先カンブリア時代の動物と比較すると、カンブリア紀動物はずっと多数あって、貝殻のような固い部分をもっていた。

これらは。先カンブリア時代の動物の柔らかい体よりは、保存される機会も多かったのだろう。

また、固い部分をもったこれらの動物の多くは、非常に大きくなって、一五〜六センチから三〇センチの長さに達した。

なぜ、こういう動物の多くのものが、この時代に固い部分を発展させることになったのだろうか?

動物のなかのある型は、えさを狙うものとなり、狙われるほうの動物は、生きのびるためには、丈夫な保護用のおおいをもったほうが得策であったのかもしれない。

カナダのブリティツシュ・コロンビアのフィールドの近くで発見された化石は、非常に例外的なもので、全くすばらしい保存のものだった。

これらの化石は、非常に動きの少ない海底に形成されたバージェス頁岩(けつがん)と呼ばれる岩石中にある。

この海は、今日の黒海のようなものであったと思われる。

黒海の底に沿う条件は、生物にとって非常に不適当なので、バクテリア(それは普通は死んだ動物の体を破壊するのに重要な役割をなす)や、腐肉を食う動物がすんでいない。

だから、死んだ動物の体は、保存良く残される。

バージェス頁岩が形成された太古の海では、死んで底に漂着した動物が、腐らないで泥におおわれた。

これらの岩石では、クラゲや環虫や海綿やヒトデや、その他多くの海中動物が、すベて驚くほど良好な状態で保存されている。

それらのうちのあるものについては、体の内部の様子さえ研究されている。

この幸運な化石に恵まれて、これらの動物については、数多くの事実が解っている。

カンブリア時代の海底には、その仲間の子孫が今日でも生きているグループに属するものが非常に多種類ある。

しかし、現在すべて死に絶えた、すなわち絶滅したグループのものもいた。

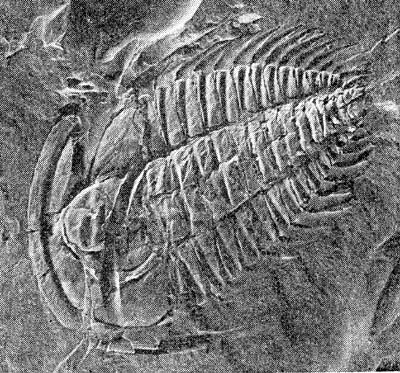

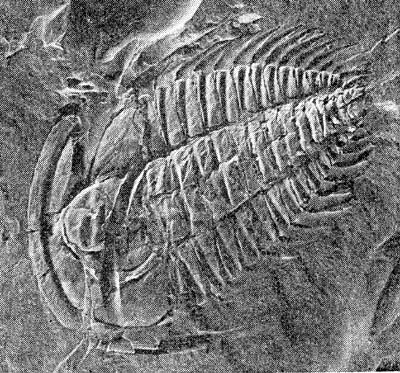

カンブリア紀の岩石中に最もしばしば見出される化石は、絶滅動物の三葉虫である。

これらはその名前が示唆するように、体は、中葉とその両側の側葉という三つの部分からなっていた。

三葉虫は、その体が体節に分かれていたおかげで、動物は、頭を除いて、ボール状に体を丸めることができた。

各々の体節の下側に、対になった肢があった。

これは、歩いたり泳いだり休んだりするのに役立っただろう。

72

多くの三葉虫は、おそらく海底の泥の上をはい回り、死んだ動物や死にかかった動物をさがして餌としただろう。

たいていの三葉虫は複眼をもっていたのに、腐肉を食う三葉虫のいくつかはめくらであった。

三葉虫は大部分、約二〜三センチの長さであったが、非常に小さいものもあって、顕微鏡でやっと見ることができたものもある。

長さ四五センチにも及ぶ大きなものもあった。

三葉虫は、節足動物と呼ばれる動物のグループに分類され、カニ、エピ、昆虫などの非常に遠い親戚と考えられる。

カンブリア紀の海中にも、今日の海中のように、えさを食う動物と食われる動物の、そして、泳いだかあるいは浮かんだのか、あるいは固着性であったかを問わず、各種の役割を果たした動物がいたが、これらは現存のものとは全く異なった種類であった。 |

レドリキア(三葉虫)の化石、カンプリア紀。

中国邃寧省三十三里堡産出

|

陸地の方では事情がちがった。カンブリア紀の間、生きた動植物は陸上へ進出することを試みなかった。

少なくとも、カンブリア紀までは、陸上生物の形跡が発見されていない。

3 オレドビス紀 top

|

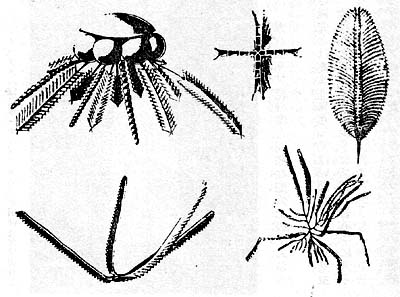

オルドビス紀前期の特徴的グラプトライト(エ−ル・ピーボデイ博物館)

|

オルドビス紀グラブトライトのいろいろ

|

約五億年昔から約四億四〇〇〇万年前までの六〇〇〇万年の間続いた。

オルドビス紀の岩石も、ウェールズで始めて研究された。

そこで、初期の地質学者は、かつて西ウェールズのこの場所に住んでいたケルトの種族、オルドビスにちなんで、その時代を名づけた。

オルドビス紀の岩石は、世界の多くの他の場所にもあり、アメリカやカナダの大面積をおおっている。

74

生物はまだすべて海中にいたし、これらの海は、カンブリア紀の海と同様な部分を広くおおっていたようである。

オルドビス紀の動物の多くは、カンブリア紀の祖先とはあまり異なってはいなかった。

三葉虫が最も数多かった。世界中あらゆるところから、数百の化石種が、オルドビス紀の岩石中に知られている。

グラプトライトや腕足貝も多かった。

グラプトライト(筆石)は、今日絶滅しているグループの一つだ。

グラプトライトという名前は、ギリシア語で“書かれた石”を意味する。

その理由は、グラプトライト化石は、粘板岩の上の鉛筆の跡のように見えるからである。

グラプトライトは、枝分れした小枝に、たくさんの小さなコップを備えていて、その各々に単純な動物がすんでいた。

そのコップはみんなお互いに接続していて、そのため、動物体は、いわば浮袋に附着した一連の室に住んでいるようなものだった。

化石グラプトライトは、いわばコップと小枝のはしきれである。

オルドビス紀における生命の目ざましい様相は、軟体動物の発展にある。

オルドビス紀には、いくつかのグループが、その重要性と数で三葉虫に匹敵した。

今日でいえば、ハマグリやカキのような二枚貝とか、バイのようなぐるぐる巻いた殼をもつ巻貝もいた。

たぶん、最も興味をひく軟体動物は頭足類であろう。

これは、その力強い足の部分が殼から突き出せるように、動物の頭を囲んだ“腕”をもっていた。

体の軟体部は、今日のイカやタコに似た動物であった。今日まで残っている頭足類はわずかであるが、過去にはこのグループがおぴただしく繁栄した。 |

シノセラス(頭足類)オルドビス紀。

中国湖北省興山県産

|

彼等の大部分は殼をもっており、殼の中は、一連の室に分けられていた。

動物体は、若かった時には小さな単純な殼の中に住んでいた。体が大きく成長するにつれて、動物は殼の外の方へ移動し、自分のまわりに新しい部屋を作った。

しかし、もとの殼は体の後方にくっつけたままであった。

動物がどんどん成長するにつれて、動物体はどんどん前の方へ移動したが、自分が前に住んでいた古い部屋の全部を体にくっつけたまま運んだのである。

いうなれば、家を建て増しては、いちばん新しい部屋にだけ住んだのである。

76

オルドビス紀の中頃に出現したサンゴ類は急速な発展をとげ、後期には世界各地の海に多数のサンゴ礁が知られ、暖かく澄んだ浅海が広く分布していた。

シベリアや北米南部には、一部乾燥気候も知られているほか、南米やノルウェーで氷冠があったことも記録されている。

アメリカのコロラド・南ダコタ・ワイオミング・ミシガンなどから出た、ちっぽけな、ある化石の破片が、実はあらゆる他のオルドビス紀の化石よりも、私たちにとって重要な意味をもっている。

それは、骨をもった動物、つまり脊椎動物の最初の遺物であって、俗に甲胄魚といわれる魚類だ。

これらの重要な化石は、河口や淡水に形成された地層に発見された。

しかし、それらの数はあまりにも僅少であるし、そのように小さな破片は解りにくいものだ。

次の時代シルリア紀に入ると、たくさんの保存の良い脊椎動物の化石が見つかる。

4 シルリア紀 top

約四億四〇〇〇万年昔から約四億年前までの約四〇〇〇万年つづいた。

シルリア紀の岩石は、北ヨーロッパのブリティッシュ・アイルスの多くの部分や、北アメリカの多くの場所に見出される。

しかし、この時代の岩石もまた、最初はウェールズで研究された。ウェールズでは、多くの場所で地表に露出しており、そのため、この時代は、ウェールズのもう一つのケルト種族、シルルにちなんで、シルリア紀と呼ばれる。

シルルはむかしウェールズのその場所に住んでいたからだ。

これらの岩石は、みんな、非常に似ていた各地の海に形成された。

アメリカにも、ゴトランドと呼ばれるスウェーデンの島にも、同じ動物の化石が発見される。 |

クサリサンゴ(床板サンゴ)の化石。

シルリア紀 イギリス、ダフドレー産

|

海ユリの化石。シルリア紀、イギリス、ダッドレー産

|

がいしていうと、シルリア紀は、温和な一様な温度の時代であったように思われる。

この時代の中頃には、サンゴ礁を多く含む石灰岩が広く分布し、これは暖い浅海の環境を示している。

造礁サンゴは、オーストラリア・アジア・北西ヨーロッパをはじめ、北米・シベリアなどまで発達している。

ナイヤガラの瀑布をつくっている石灰岩はこれである。

また、北米に石膏・岩塩層が発達し、ロシアやバルチック東部に岩塩層があるので、一部に乾燥気候もあったと考えられている。

約四〇〇〇万年続いたこの時代の終りに、強い地殻運動が始まって、新しい山脈が築かれるのである。

どんな種類の変化が、シルリア紀の生物中に見られただろうか? 海中では、変化は少ししかなかった。

腕足貝は、それらが貝殻のビーチを作ったほど、場所によっては浅い水中にありふれていた。

78

棘皮(きょくひ)動物の中には、背の高い茎で海底に固着して生活し、波のように揺れる腕で、食物を口に送る海ユリもいた。

しかし、河口や浅い海や川の中には、オルドビス紀に始めて現われていた小さな原始的な魚に似た動物の仲間が住んでいた。

シルリア紀の岩石中には、多くの全く保存良好の鳥の化石がある。

最初の魚の仲間は、顎をもたず、ほとんどのものがある種のヨロイをもっていた。

実際、彼等の名前オストラコデルムは、“殼の皮でおおわれた”という事を意味して名づけられ、甲皮類と云われる。

あるものは、頭をおおう骨の殼とうろこのある体をもっていた。

そして、胸びれも背びれもなかった。体の下方に、密接して並ぶウロコの列をもっていた。

これらの小さな動物は顎をもっていなかったので、腐肉を食う動物であったと思われている。

浅い水底の泥を掘り返し、身を保護するために甲胄(かっちゅう)に頼っていた、おとなしい動物であったのだろう。

このように、ヨロイカブトで身を固めたようなので、甲胄魚と呼ばれる。

たぶん、小さなオストラコデルムが最も恐れた動物はユーリプテリドであったろう。

これは、シルリア紀の最も大きい動物で、ある種類は二・七メートルもの長さがあった。

ユーリプテリドは現代のサソリに関係があるので、オオサソリとも呼ばれる。

すべてのユーリプテリドは、ずっと前に死滅したが、いくつかの非常に良い化石が得られている。

彼等の体はたくさんの節に分かれていて、大きな一対の水かきのほかに、数対の脚をもっていた。

これらオオサソリは、おそらく肉食であり、腐肉も食ったであろう。

ユーリプテリドは、節足動物であった。それは、脊椎動物のつくりとは全く異なった基本的な体のつくりをもっている。

脊椎動物では、カメのように体の外側に保護的の骨格をもつことは例外的で、通常は体の内側に骨をもっている。

80

しかし、節足動物は外側の骨ぐみだけをもっていて、これは、キチンと呼ばれる角質の物質である。

面白いことに、シルリア紀には、節足動物が大きくて、脊椎動物を支配した。

ところが、後の時代になって、脊椎動物は地上における最も重要な動物となって、すベての他の生物を支配したのである。

シルリア紀の終りの頃、脊椎動物はすでに発展しつつあった。

顎をもっていて、そのために咬むことのできた新しいタイプが現われた。

最初の本当の魚、これらのプラコデルムスは、形では全く立派な魚のようであった。

彼等は、体の下側に、いく対かのひれを持っていて、たぶんよく泳げただろう。 |

ユーリプテリドの化石

|

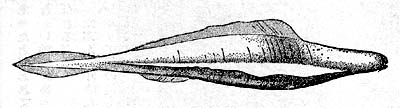

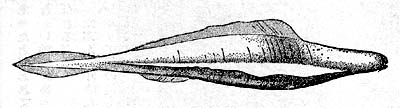

注目すベきは、最も原始的な化石脊椎動物の一つヤモイテウスの産出である。

これは、イギリスのラナルクシャーのシルリア紀後期の河口にできた頁岩から発見されたもので、多くの点で現生のナメクジウオに似る。

魚の先祖を考える上に手がかりとなる資料とされている。

川底にすんでいて流れてくる植物や昆虫などを餌にして生きていたのだろう。 |

ヤモイテウスの図

|

ここまでは、生命の歴史は水に限られた物語であった。

ところが、シルリア紀の初期の時代には、陸地は裸地であった。

しかし、時間がたつにつれて、暑ざ、寒さ、雨、風が、今日のように、固い岩石をこわして、柔らかくて植物が生長するのに適した土壌が形成されたのである。

陸地上の最初の生物は植物であったに違いない。すべての動物は、結局、彼等の食物を植物に頼っている。

最初の陸上植物について。たくさんの化石を期待することはできない。

しかし、ヨーロッパやオーストラリアから、シルリア紀の岩石中に、植物の形跡が発見されている。

にれは、ある植物が陸上への大進出をやったことを示している。

植物は、その湯所に競争相手がいなかったので、早く広がり、多くの形態に進化した。

スコットランドから、シルリア紀後期の岩石中に動物も陸上に進出したという最初の証拠が示されている。

ほんの形跡にしかすぎないが、ヤスデとサソリの仲間であると認定されている。

これらは私たちが知る限りでは、最初の空気呼吸の動物であった。

日本で、化石により知られている最古の地層はこの時代のものだ。

北上山地、飛騨山地、西南日本外帯などに散在し、当時の海底での烈しい火山活動を示す火山砕屑岩類が多く含まれている。

5 デボン紀 top

約四億年昔から三億五〇〇〇万年前までの約五〇〇〇万年の間、続いた。

デボン紀は、いわば魚のためのものだった。

事実、この時代を魚の時代とも呼ぶ。

というのは、魚の化石がこの時代の岩石中に非常に豊富であるからだ。

小さいものもあれば、巨大なものもあり、シルリア紀の祖先のように重々しくよろいを着たものもあるし、小さなウロコでおおわれたものもあり、サメのように早く泳ぐものもあれば、のろくて活気のないものもあった。

82

しかし、魚の帝国は水にのみ限られず、ある魚は水から初めて脱出し、陸上に生命の一部をあずけることをもあえて行なったのである。 |

デボン紀の海底の復元図(ニューヨーク州立博物館)

|

こうして、デボン紀は大変化の時代であった。変化は動物界にあっただけではなかった。

この時代をずっと通じて、地球の運動は新しい山脈をつくりつつあった。

いうなれば、突然の、車軸を流すような雨が降り、それから、暑い太陽が陸地をよく乾かし、砂漠にさえなったところがあったという時代であった。

新しい山脈の鋭い峯から、莫大な量の物質が、ひどい雨により運び去られた。

川は、これを内陸の湖や内海に運び込み、そこに大量のものを沈積した。

この物質が淡水や三角州にできた旧赤色砂岩といわれるものになったのである。

深い水には、泥の厚い層が積もった。今日、この泥は粘板岩や頁岩となっている。

イングランドの南西端では、デボンとコーンウォール州の大部分がこれらの暗色の岩石からなっている。

そういうわけで、これの発達するところの地名から、この時代をデボン紀と呼ぶのである。

デボン紀の海には、どんな種類の動物がすんでいたのだろうか?

無脊椎動物から調べるとしよう。

多くの場所にサンゴ礁があった。

石灰質のすみ家の幾百万も幾百万もの遺骸が小さなサンゴ虫でつくられた。

世界的にみて、デボン紀の地層にはサンゴ礁などからなる石灰岩が多く、このことから、温暖であったと考えられている。

たくさんの、いろんな種類の腕足貝がデボン紀に栄えた。

事実、それらの化石は、非常に一般的に存在するので、私たちは、それらを、異なった地層をマークするための標準化石として用いることができる。

デボン紀の海は軟体動物でいっぱいであったにちかいない。

それらの多くの化石が発見されている。

特にぐるぐると巻いた頭足類は多く、アンモナイトが出現した。海綿や海ユリやヒトデやユーリプテリドのような、たくさんの種類がいた。

しかし、あるタイプの動物は、前の時代よりも少なくなっていた。

デボン紀には、三葉虫はずっと少なくなっていて、海の生物の中では、もはやそれほど目立った存在ではなかった。

そしてグラプトライトもまた徐々に死滅しつつあり、やがて全く消え去ったのである。

|

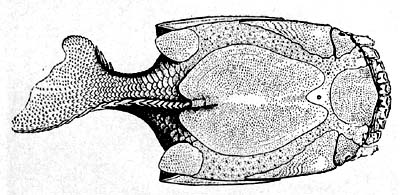

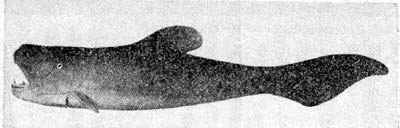

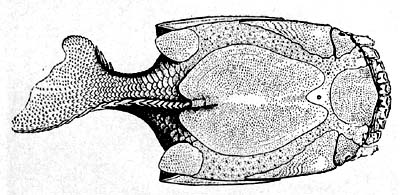

オストラコデルムスの一種、ドレパナスピス、

ドイツのデボン紀前期の地層より産出、長さ約22cm

|

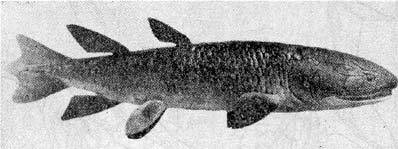

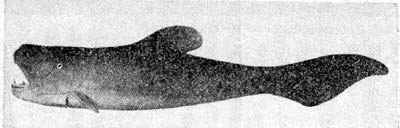

ディエクチスの模型、実際の長さは約 6m

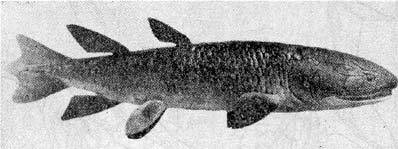

クロソブテリギアの仲間。ユーステノプテロン・フールデイ。ケベックの

デボン紀後期の地層より産出。体長約60cm (シソプソソより)

|

くり返していうが、これらのどれよりももっと重要であるのは魚 * である。

デボン紀の岩石中に、魚の四つの重要な種類の化石が発見される。まず、まだオストラコデルムスがいた。

84

これに属するケファラスピスは、口はあっても顎が無いので、泥をさらえながら餌に吸い着き、その体液を吸って生きていたという、

長さ十数センチの魚だ。鉄かぶとをかぷったようなかっこうで、砂の上をぎこちなくはい回るように泳いだのだろう。

ほかにも。見るからにヨロイを着たようなドレパナピス、背中にアンテナのようなトゲをもつプテラスピスなどがいた。

次に、頭に甲胄をつけた板皮類プラコデルムスがいた。

これらのうちには、非常な大きさまで成長する種類もあった。

たとえば、ディニクチスはおそらく九メートルもの長さがあった。

よく切れる刃はカミソリのように鋭く、ちょうど今日のカメの顎のように丈夫だった。

同じ仲間にボスリオレピスという実に変わった魚もいた。

いってみれば、カメの甲らにカニの足をもつとでもいうか、あるいはむしろカブトガエのような形をしていて体は固い殼でおおわれていたといったほうが当たっているか。

体の大きさは一四〜五センチだ。

第三に、サメやエイの先祖がいた。

このグループは、多くの点で、他の魚とは似ていない点がある。

彼等の骨格は骨ではなくて、軟骨と呼ばれる透明な固い物質である。

クラドセラケのような、このグループの初期のメンバーは、すでにサメのような形をしていた。

彼等は多くの鋭い歯をもち、明らかに肉食であった。

|

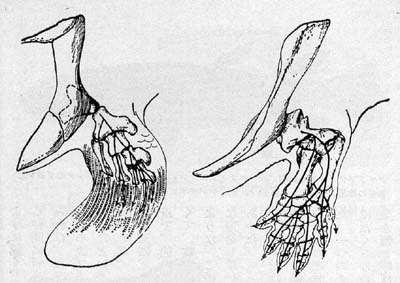

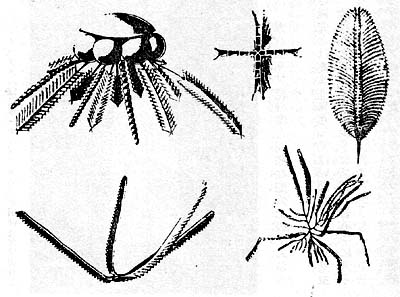

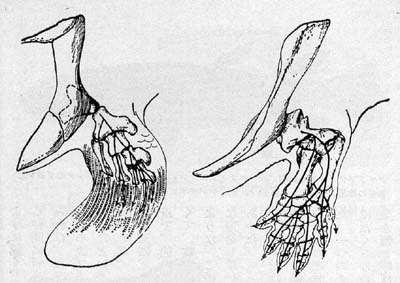

ユーステノプテロンの左前ひれ

|

(左)左の図解、(右)両生類エリオプスの肢

|

|

ひれから足へ、クロソプテリギアのひれと原始的陸棲動物の肢の類似 |

デボン紀に見出される四番目のタイプの魚は、私たちが今日魚と考える動物の大部分の祖先であった。

海中にも淡水中にもこれらの硬骨魚類がいた。それらには二つのグループがあった。

一つのグループは条き類で、ひれを支持するための、非常にたくさんの小枝状の骨を備えていた。

それが、これらの魚が条き類と呼ばれる理由である。

86

しかし、他のグループの、総き類や肺魚類は、体のひれの端に肉質の総(ふさ)をもっていた。

そして、この総の中に、二〜三の大きな骨があった。このようなひれは、強くてねじることができ、彼等をこれを用いて、いろんな位置に回転できた。

デボン紀の総き類は、川の中に住んだ。

しかし、この時代の不安定な気候下では、川が川のまま存続し続け得なかったことも多かっただろう。

しばしばかんばつが起きて、ある川は細い小川になり、ある川はほんのわずかの泥質の池を残しただけで、全く干あがってしまったということもあったにちがいない。

これらの川の消長は、魚にとってはどういう意味をもった事件であっただろうか?

彼等の大部分は干でりの中で死んでしまったにちがいない。しかし、総き類は生き延びるチャンスを得た。

えらの他に、彼等は空気の浮き袋をもっていて、それを肺の代りに用いることができ、少しの間なら、彼等は水の外で生きることもできたのである。

彼等は強いひれで、陸地に沿って自分自身の体をひき上げることさえできたであろう。

たぶん、川が干あがったとき、少数の総き類は、池の範囲が縮小するにつれて、彼等の水たまりから脱出した。

一たまりの水がまだ残っている川の深い部分へと、苦労して自分の体をひっぱっていく光景が目に浮かぶ。

このように、陸上を歩くべき最初の脊椎動物は、実は、もっと多くの水を求めて探していたのである!

これらの最初の陸上脊椎動物は、体のこなしがぎこちなかったとはいえ、陸地は住むのに良い場所であるということに、いわば気づき始めていたにちがいない。

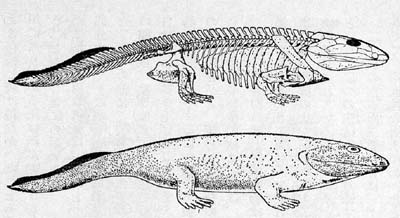

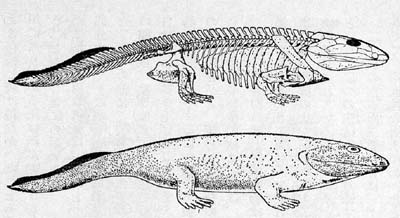

というのは、デボン紀の終りまでに、四脚の――断わっておくが四ひれではない――脊椎動物・両生類の、二、三の化石の形跡が発見されているからである。

両生類という名前は、周知のように、陸上にも水中にも住めるという、二つの生活方法を意味する。

二、三の化石両生類の骨は、グリーンランド産で、グリーンランドはデボン紀にはおそらく暖かくて、沼沢性の場所であったと考えられている。

そして、アメリカのペンシルヴァニアのデボン紀の岩石中には、たった一つの足跡が発見されている。

88

これらの、重い足取りで歩く、魚のような両生類は、デボン紀の陸上における唯一の動物ではなかった。

御承知のように、無脊椎動物が、シルリア紀の陸地に侵入していたのだ。

今やヤスデとサソリとともに、クモや翅(はね)をもたぬ最初の昆虫まで陸上にいた。

これら陸の動物は、どんな種類の植物のかげを、すみ家としたのだろうか?

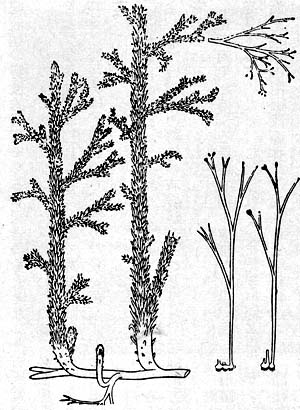

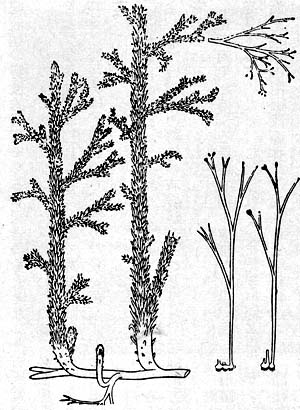

暖かい気候は、シルリア紀のやせた植物が巨大に発展するには、またとない機会であった。

突然のように思えるが、トクサの仲間か繁栄した。

丈の高い、軽くて柔らかい樹木性シダのあるものは、その茎の径がほぼ一メートルほどにまでなった。 |

グリーンランドのデボン紀後期の地層より産した

イクシオステガ(ジアルピクより)

|

鱗(うろこ)状の外観を呈する幹にちなんでそう呼ばれる鱗木(りんぼく)は、沼地の中で一二メートルの高さにまで生長した。

そういうことで、世界の最初の森林は、デボン紀中に生長したといえるのである。

日本では、この時代の地層が四国や北上山地・飛騨山地などに散在し、三葉虫・腕足貝・海ユリ・腹足類・鱗木類などが発見されている。

* 古生代の魚については、モイートマス・マイルズ著「古生代の魚類」(恒星社厚生閣)参照。

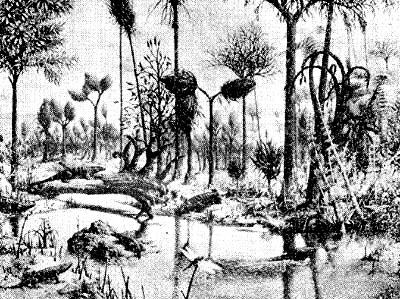

6 石炭紀 top

約三億五〇〇〇万年昔から約二億八〇〇〇万年前までの、七〇〇〇万年間つづく。

これまでは、主に有史前の動物についての話であったが、この時代では、どうしても植物のことを書かねばならない。

というのは、石炭紀の後期には、大森林が北半球の大部分に生長していたからである。

今日、私たちは、これらの森林の遺物を石炭としてみることができる。

石炭は石油にとって代わられるまで、非常に長い間、動力の重要な源泉であった。

この石炭が、この時代の名前の由来である。

石炭紀は二つの部分からなっていて、アメリカでは、その二つが異なった名前をもつ。

石炭紀の下半がミシシッピー亜紀と呼ばれ、石炭紀の上半が、ペンシルヴァニア亜紀と呼ばれる。

その特徴的岩石が全く異なっているのである。石炭紀当時、多くの澄んだ暖かい浅海中で、水はたくさんの石灰分を含んでいた。

90

これが、石炭紀前期の特徴的岩石である石灰岩のもととなった石灰質の泥を残した。

これらの海で泳いだりはったりしていたのは、多種類の軟体動物であった。

ぐるぐる巻いた殼をもつ頭足類、二枚貝、巻貝などである。

腕足貝やコケムシや海藻などの他に、サンゴも見出される。

海ユリは、海底から、彼等の長い腕を波のまにまに流していた。多くのサメもすんでいた。 |

デポン紀の原始的陸上動物

左:アステロキシロン 右:ホルナエ

|

石炭紀前期には、地球は全体として暖かく、陸上はむしろ乾燥気候だったが、現在の北極海のまわりには、この時代の石炭があることから、北極地方は湿気が高く、陸上には森林ができたと考えられる。

化石両生類は、石炭紀前期の地層からは、ほんの形跡のみ、顎と骨格の部分や多少の足跡しか発見されていない。

これらは、一またぎの幅が三〇センチほどの小さい動物だった。

しかし、石炭紀後期の沼沢性森林に形成された堆積物からは、陸棲動物の良い化石が出ている。

石炭はいわば植物の化石遺物である。沼沢性森林では、よどんだ水の中に、枯れかけている樹木が落ちこむ。

そこでは、それらは、完全に腐ってなくならず、その上に落ちてきた葉や小枝や泥や他の崩れ落ちた岩に埋められ、序々に圧されて、ついに泥炭になる。

やがて、この泥炭中の化学的変化と、それにかかった圧力は、泥炭をまず柔らかい褐炭に変え、そして最後に、数百万年もたつと、私たちが火の中にくべる固くて黒い石炭の原料に変えた。 |

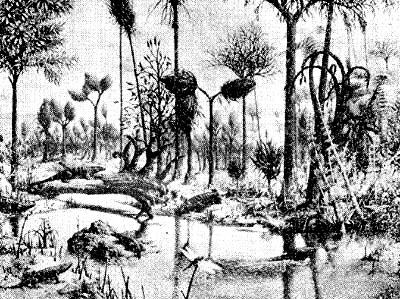

石炭紀後期の景観(エール・ピーボディ博物館)

|

|

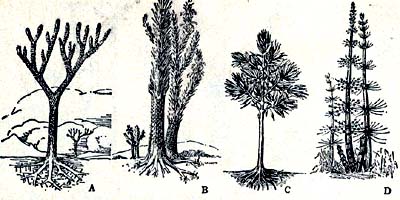

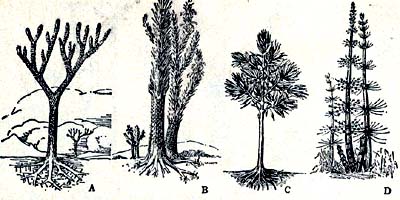

石炭紀後期の森林をなしていた大木の復元図、

A鱗木、B封印木、Cコルダイテス、D盧木

|

石炭紀のシギラリア(封印木)の化石、中国山西省大同料炭港産

|

これらの森林が生長していた時期には、ヨーロッパと北アメリカの大部分は、低地であった。

石炭紀後期の間、交互に、陸地が序々に沈み、それからまた上昇した。低い沼地は、何千年もの間、海によりおおわれただろう。

しかし、やがて上昇し、また再び陸地となった。それから、樹木はこの新しい陸地に広がった。

このようにして、今日採掘されている石炭層は、これらの暖かい浅海に貯えられた地層により、しばしば区切られている。

石炭の森林は、私たちが知っている現在の森林のどれにも似ていなかった。 |

鱗木レピドデンドロン、葉の落ちたあとを

示している(エール・ピーボディ博物館)

|

シダ類のペコプテリスの化石、石炭紀、

イギリス、サマーセット産

|

カシの木やモミジやモミの木の代りに、丈の高い樹木性シダや鱗木や巨大なトクサに似た盧木(ろぼく)などがあった。

高さ三〇メートルにも及ぶ巨大な樹木の下に、種子シダ、普通のシダ、多くの小さな燈心草の仲間とトクサの仲間があった。

これらのどれもが花を持たなかったが、多くのものは、おそらくきれいに色づいたと思われる毬果をもっていた。

92

石炭紀後期には、南半球には氷河があって寒冷であったのに、北半球はだいたい一様に暖かかった。

現在では北極のスピッツベルゲンにさえ、当時はサンゴ礁が生成されていた。

ヨーロッパと北アメリカの石炭紀後期は、暖かくて湿気の多い時期であった。

冬と夏とが同様であったにちがいない。

というのは、樹木の幹が年輪をもっていないからだ。石炭紀の森林は、一年中同じように見えたに違いない。

森の樹は徐々に葉を落し、いつも緑に映えていたからである。

|

石炭紀後期の原始的昆虫復元図。

左側:原始的一般型ステノデイクティア、右側:原始的ゴキブリ

|

(右)イリノイ州の頁岩中のコンクリーション中に保存されていた

石炭紀後期のクモの化石(ペトルンケピッチより)

(左)石炭紀の昆虫化石実例、長さ5cm

|

これらの森林の水蒸気の多い湿気の中に、多くの小さな動物がいた。

それは、私たちに全くおなじみのものの仲間で、カタツムリ、クモ、サソリ、ムカデと、何百種もの異なった種類のゴキブリの仲間である。

昆虫の仲間では、トンボがあちこちで飛んでいた。

メガニューラと呼ばれる種類は、翅(はね)の先から翅の先までで七〇センチ以上もあった。

94

沼沢性の水たまりで水や泥をはねていたのは、肺魚や硬骨魚やカニなどであった。

しかし、この水たまりの最もおもしろい住人は、何といっても両生類であった。

小さくてイモリのようなものもいれば、長くて、脚をもたず、ほっそりとした蛇のような動物もいた。

ワニのように大きい種類もいた。

あるものは一生水中に住み、他のものは主に河岸に住んだ。

多くのものは、私たちの知っている柔らかくて小さな両生類に似ず、固くて鱗のある皮をもっていた。

両生類は、肺魚や小さな硬骨魚を捕えたり、大きな昆虫にぱくっと食いついたり、丸太の下からゴキブリをかき出したり、カニをつかまえてバリバリ噛んだりしていただろう。

水たまりから水たまりへとのたくりながら渡り歩く動物が、落ちた木の間をずるずると滑っている様子を頭に浮かべることができる。

両生類は、石炭紀の陸地では、しばらくの間、唯一の脊椎動物であった。

しかし、そのうち、それらの一つのグループが、新しい種類の動物すなわち爬虫類への変化の道を選んだのである。

爬虫類は、多くの点で、両生類よりはもっと高度な陸上動物である。

最も重要な差異は卵にある。両生類は、柔らかいジェリーにより囲まれた卵を水中におく。

しかし、爬虫類は、卵を陸上に産んだ。

卵の中身は、固い保護的役目をなす殼の中に閉じこめられている。

各々の卵が内部に貯えた水と栄養によって、自給自足でやることができるのだ。

序々に両生類から爬虫類をつくった重要な変化が、いつどこでどういうふうに起こったかは、的確には知られない。

しかし、おそらく、その変化は石炭紀の初めに起こったであろう。

なぜならば、石炭紀後期の岩石中には、本当の爬虫類の骨格を見出すし、次の時代のペルム紀には、この新しい生活方法つまり水から離れた生活をとったものが大発展をするからである。

|

|

96

ところで、日本の石炭紀の地層には、なぜ石炭がないのだろうか?

その理由は、当時の日本はまだ広々とした海の底だったからだ。

海底火山は、熔岩、火山礫、火山灰をふき出し、北側にあった陸地からは、砂や泥が流れこみ、浅いところにはフズリナや海ユリでできた石灰岩を生じ、この時代に、何と五○○○メートルもの厚さの地層が堆積した。

大きなデルタや氾らん原の湿地帯などはなくて、石炭はできなかったのだ。

7 ベルム紀〔二畳紀〕 top

|

ペルム紀の氷河堆積物の分布(累くぬりつぶした範囲)

|

約二億八〇〇〇万年昔から約二億三〇〇〇万年前までの約五〇〇〇万年間つづくロシアのペルム地域にちなんで呼ばれるペルム紀は、古代の生命の時代、つまり古生代の終りの時代である。

ドイツではこの時代の地層が上下に大きく分けることができるので、二畳紀ともいう。

この時代の五〇〇〇万年は、大きな変化の時代であった。

生物の古い型の多くのものがペルム紀中に完全に死滅し、もっと近代的なタイプのものが生じた。

地球はまだなお大きな変動のるつぼの中にあった。火山は熔岩や火山灰をはき出し、新しい山脈がつくられた。

北半球では、これらの変化が、ときどきつながっていた海を切り離した。

暑くて乾燥した場所では、陸地に閉ざされた海は干あがり始めた。

その範囲が小さくなるにつれて、その中の水はますます塩からくなり、これらの海水に住む動物にとって、生活が不可能ではないとしても、大変難しくなった。

もう一つのペルム紀の岩石、赤い地層が、北の多くの場所をおおって、この時期が暑くて乾燥した時代であったことを、再び物語ってくれる。

このように、岩塩層や砂漠の証拠があちこちに知られているのである。

98

もっとも、一部には沼沢性森林もあって、湿潤で温暖な地域もあるにはあった。

しかし、南半球では、ゴンドワナ大陸という大きな大陸が氷期の下にあった。

ちょうど今日のグリーンランドのように。高くて平らな陸地が万年氷でおおわれていた。

この巨大な氷の塊に始まって、氷河が下の低地の方へと広がっていた。

当時の南半球では、今日の熱帯の位置にある場所でさえ寒かったのである。

ペルム紀の海にいた生物はどんなものであったのだろうか?

ぐるぐる螺旋状に巻いた殼をもつ頭足類のアンモナイトが、あちこちにすんでいて、この化石は異なった岩石の層をマークする標準化石として使われる。

この時代よりも約三億年前の、カンブリア紀の初めに出現した三葉虫は、ペルム紀を最後として跡を断つ。 |

原始的昆虫ドウンバリア、翅に色の種類まで保存されていることに注意。カンザスのペルム紀元初期、

翅の長さは4cmにもならない種類(エール・ピーボディ博物館)

|

海サソリのユーリプテリドもまた、この時代を最後に、地球上より消え去る。

植物もまた変化しつつあった。

シダ・木性シダ・種子シダがなおまだ豊富に繁茂していたが、鱗木と巨大トクサは小さくなって、数も少なくなっていた。

それに代わって、どんどん多くなった樹は、松柏類であった。

そして、ペルム紀の終りまでには、森林は大部分、羊歯(しだ)植物の森林から裸子(らし)植物の森林へと変わっていったのである。

脊椎動物の身の上には何事が起こっていただろうか?

開けた海には硬骨魚、サメなどが群らがっていた。

しかし、最初に出現した魚プラコデルムの仲間は、ペルム紀に死滅した。

湖や川の中とか周囲で、両生類はいわばみずからの道を進んだ。

その多くが大きくて強い動物であって、子孫の爬虫類の攻撃から、彼等自身を護ることができるように、大きい体で、他を威かくした。

あるものは、エリオプスのように、全く重い骨、特に大きい頭蓋(とうがい)をもっていた。

もっと体が小さく、もっと細かい骨をもった種類もいて、おそらく一生を水中で過ごした。

最も興味深いペルム紀の両生類の一つは、セイムリアと呼ばれる。

その骨格は、一部両生類的で、一部爬虫類的である。

だが、それは、爬虫類の祖先ではなかったという学者もいる。

なぜならば、疑うべくもない爬虫類化石が発見された時代よりも、何百万年か後の時代に住んでいたからである。

それは、爬虫類へ進化したもの以外にも、ほぼ同時代に、爬虫類的となった両生類のいくつかの型があったことを示しているのだとも考えられ、興味深い。

102

本当の爬虫類は、あらゆる場所で、いろんな方法で生きていたことが解る。

パレイアサウルスのように、重い動物がいた。

これは長さ一・七メートルあって、のたくる足でその体を動かした。

小さなエルギニアは、その頭蓋の上に、骨質のスパイクをもっていた。

明らかに、これらの不恰好な爬虫類は、早く動くえものを捕えることができなかったと思われる。

そして、彼等の大きな臼歯は、それが草食性であったことを物語る。

他の爬虫類は、もっと小さく、もっと敏活であった。

彼等は、多くの点で、むしろトカゲのようであったにちがいない。

そして、少なくとも一部は、たぶん昆虫を食べていたのであろう。

いくつかの非常に興味深い重要なペルム紀の爬虫類は、背中にひれをもったやつである。

彼等は、きわめて異常な勣物のように見えたに相違ない。

というのは、彼等の脊椎のとげが、巨大なほど長かったからだ。

これら背の高い脊椎の上に、一枚の皮が張り伸ばされていた。

この“帆”がどんな役に立ったのか、誰も知らない。

今のところ考えられる最も良い思いつきでは、“帆”は過熱を免れるための冷却器つまり放熱器であったのかもしれないということになっている。

というのは、これらの爬虫類は、暑くて乾燥した陸地に住んでいたからだというのである。

背中にひれを持った爬虫類のいくつかは、エダホサウルスのように草食性であった。

あるものは、ディメトロドンのように、肉食性であった。

104

これら“帆かけ竜”は、他の爬虫類とはまったく異なった歯をもっていた。

爬虫類は、現代のワニの歯にみられるように、通常は全部同じ歯をたくさんもっている。

しかし、ディメトロドンは、噛みとるための短い前歯、それから一対の大きな歯、後方に一列の小さな歯をもっていた。

実際に、それは、哺乳類がもっているのと同様な種類の歯の配列をもっていた。

そこで、彼等は、哺乳類様あるいは獣型の爬虫類と呼ばれる。

後になって、哺乳類様爬虫類は、背中に大きな帆を持たなかったが、彼等の歯は、さらによりいっそう変化に富むものとなった。

彼等は、帆かけ竜ほど不恰好ではなかったし、もっと早く走ることができた。

というのは、彼等の肢のつけねが、古い両生類方式の、横でのたくるやり方ではなくて、体のもっと下の位置に変わったからである。

こうして、ペルム紀には、爬虫類が陸地に進出し始めた。

今や両生類の全盛期は過ぎ去っていたペルム紀の次に来る三つの時代は、共にいわば“生命の中世”を形づくる中生代だが、この時代に、爬虫類は大きさも数も増して、陸上に海中に空中に、あらゆる他の動物を支配して、彼等の繁栄の絶頂に達したのである。

その物語は、次章以下に譲る。

日本は、ペルム紀前期には広い暖海におおわれ、フズリナ・四射サンゴ・腕足貝などか栄え、場所によっては海底火山が噴出していた。

その後、海は隆起し、ペルム紀の終りには一部を除いてほとんど陸化してしまい、アジア大陸と陸つづきになった。 |

ヤベイナ、ベルム紀の紡錘虫

(岐阜県不破郡赤坂町金生山産)

|

top

**************************************** |

ペルム紀の両生類エリオプス

ペルム紀の両生類エリオプス