|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 付表

二 新石器時代の海岸線

1 地盤と海岸線の動き

top

地盤沈下

台風がやってくるごとに、いやなにも台風が来なくても、ちょっとした大雨注意報がでるごとに、東京の江東地区や大阪の西部地区には、高潮や浸水に対する警戒を厳重にするように、ラジオがくりかえし呼びかけていることは御承知のとおりである。

このような地帯がちょっとした高潮や大雨にもすぐ浸水する理由は、申すまでもなく土地が低いからであって、場所によっては、平時でもオランダのように堤防をきずいて海水の侵入をふせいでいる、海面よりも土地の低いところも少なくない。

このような浸水事件は、東京や大阪だけでなく、新潟・名古屋・北九州の諸都市のような海岸平野に発達している大都市に特有の現象であって、地盤が沈下するためにおこるのだ、といわれている。

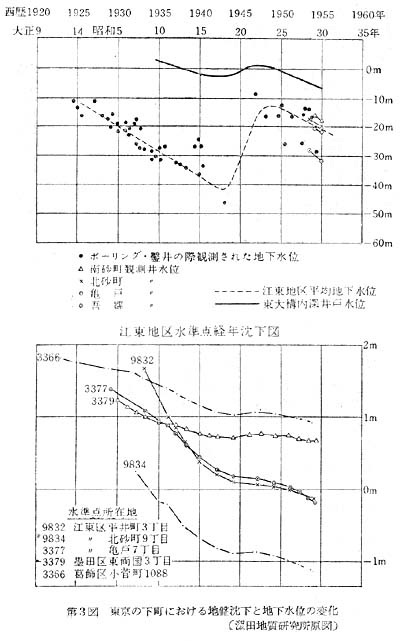

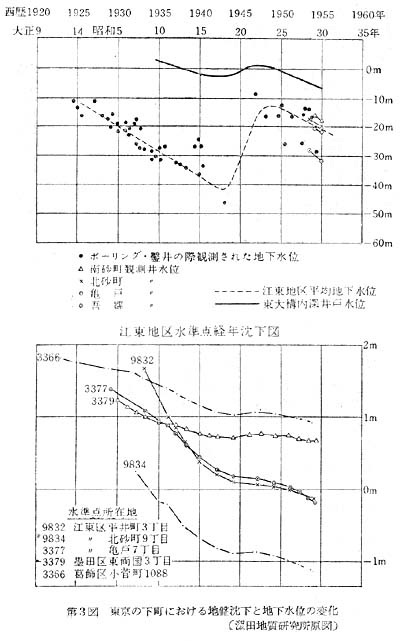

しかも、これらの土地は一気に沈下しだのでもなければ、沈下がすでに終ってしまっているのでもなく、第3図のように、しだいしだいに、しかもいまなお沈下をつづけているのである。

25

このように地盤沈下が海岸平野に位置する大都会にかぎってみられる原因は、近代的な大都市にはつきものの工場地帯で、工業用水を地下から大量にくみ上げるために、地下の水圧がへり、その結果、多量の水分を含んだ粘土層から水がしぼりだされて粘土層の圧縮がおこるためだといわれている。

このような考えは、地盤沈下が大工場地帯に著しいという事実のほかに、砂層の地盤のところよりも粘土層の地盤のところにはげしい事実、また第3図からもうかがわれるように、空襲をうけて工場地帯が焼野ヶ原になり、工業用水をくみあげなくなる(一九四四〜四八年)と、地盤の沈下がとまり、工場が再建されてまた工業用水をくみあげるようになると、また、地盤の沈下がはじまる(一九四八年以降)といった事実からも裏づけられている。

このような地盤沈下のために、東京では一九〇センチ(砂町で一九一八年から一九四四年の間)とか、二五〇センチ(深川で同期間)という、著しい沈降が記録されていて、そのために、運河の上にかげてあった橋が、橋げたごと沈降して、荷を積んだ舟が通れなくなった、といわれているくらいである。 |

|

また、日比谷付近にある大きなビルディングの基礎は、軟らかな粘土層をつらぬいて、固い地盤(砂礫層)の上におかれているのにたいして、軟らかい地盤(粘土層)の上につくられた舗装道路がしだいに沈下して、ビルと道路の間に亀裂や勾配ができてしまった例も少なくない。

26

地震に弱い沖積層

ところがこのような海岸平野の地層は、地震にたいしてもきわめて抵抗力が弱くて、関東大地震(一九二三年九月一日)のときの住宅の全壊率は、東京の山手(ローム層)では一パーセントあまり、下町では一二パーセントあまりと大きなちがいを示している。

同じ関係は、最近の東南海地震(一九四四年一二月七日)の際にも知られていて住宅の全壊率は海岸平野の粘土質の地盤で二六パーセント・砂質の地盤で三・五パーセント・砂礫質の地盤で一・四パーセント・固い地盤(洪積層の台地)で〇・三パーセントとなっている。

このように関東大地震で手痛いめにあった東京市では、時の復興局が下町一帯に五〇〇本のボーリングをおろして、下町の地盤を調査したのである。

そして、まえにものべた建築基礎の構造設計に関する規準案に刺激され、そののちに官庁や民間の会社がおこなった何千というボーリングによる地盤の調査がすすむにつれて、東京の下町の地盤のようすが、驚くほどくわしくわかってきたのである。

これによると、東京の下町の地盤は、山手の台地をつくっているローム層(第四紀洪積層)(第1表)よりも、もっと新しい地質時代の産物であって、まだ地層が軟らかい沖積層(沖積統または現世統)からできていることがはっきりしてきた。

しかも、この地層がローム層といった第四紀の洪積層よりも新しい地質時代にできた地層だ、ということは、あとでのべるように、その中に含まれている化石の種類もさることながら、新石器時代の土器や磨製石器のほかに、新しい人骨さえも埋もれている事実をあげれぱ十分であろう。

28

そして、地震にたいしても抵抗力のある洪積層(下町の地下にはローム層は見当らないが、それに相当する洪積層)や、それよりさらに古くてかたい基盤の第三紀層は、下町の沖積層の数十メートル下にかくれている、

ということも、わかってきたのである。

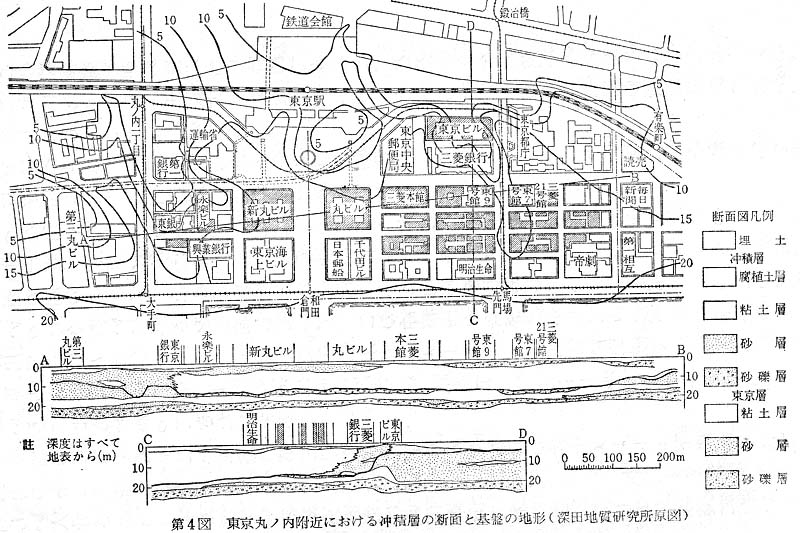

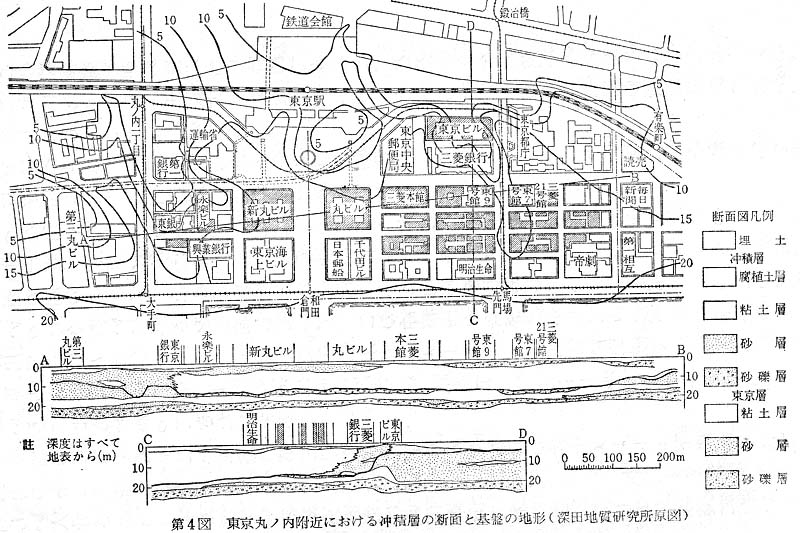

見方をかえていえば、下町の沖積層の厚さは、銀座で一〇メートル・日比谷で二〇メートル・深川で三〇〜四〇メートル・亀戸で四〇〜五〇メートル・荒川河口付近で七〇〜八〇メートルといった具合に厚さを膨縮していて、この沖積層を全部はがしてみた下町の基盤の姿は、第4図の例のように、丘と谷をもった起伏のある地形を示していることがわかったのである。

いま一度、言葉をかえれば、下町の沖積層は、山手のローム層の丘やそれよりも古い基盤をえぐった川や谷はもちろん、それによってできた台地の地形までをすっかり埋めつくして、現在では平坦なその表面(堆積面)だけをみせている、ということになる。

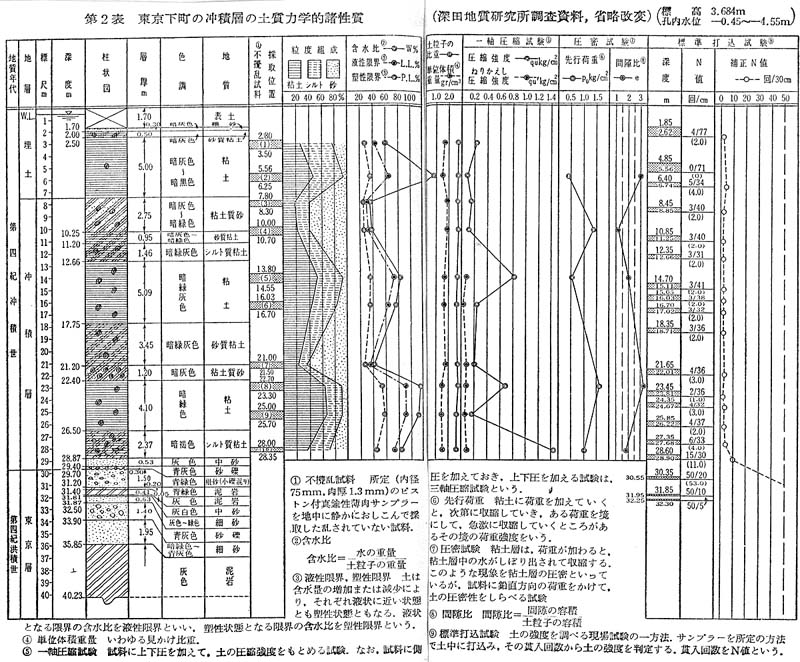

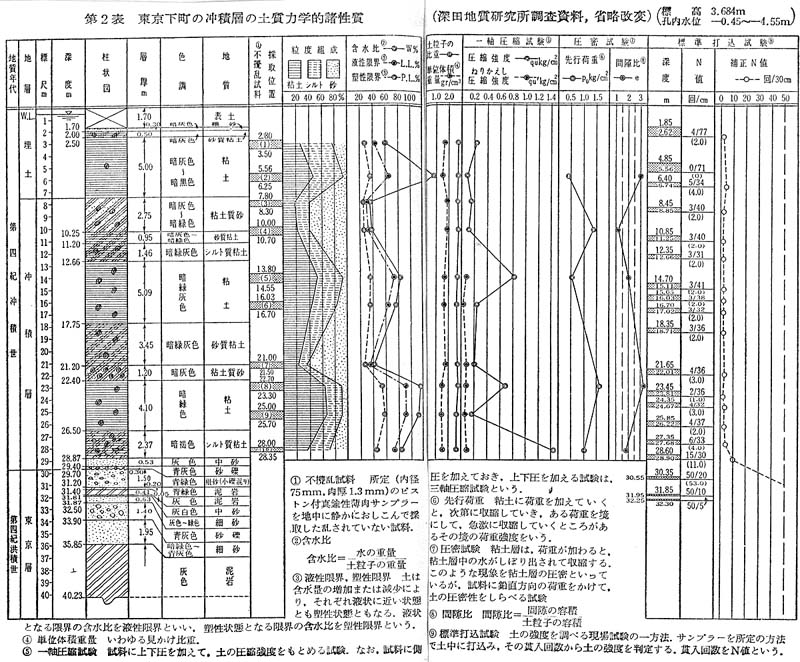

では次に、この沖積層はどのような物質からできているか、といえば、それは第2表に一例を示したようなものである。

これはもっぱら、土質力学的な観点からしらべられた下町の沖積層の断面であったが、次にこの沖積層を別の見地から眺めてみると、どのような特徴が見出されるであろうか。

|

|

拡大図を付表の下に掲載した。

|

有楽町の貝層

まず、この沖積層の一番下位の部分には、木の幹や木の実などを含む泥炭層が発達している事実がみられる。

そしてその上位には、砂や粘土の層を何枚かへだてて、シジミ貝が密集している地層が横たわっている。

このシジミ貝の化石がある、ということは、沖積層のこの部分が低鹹水(鹸水(かんすい)とは塩分を多量に含む水)ないしは中鹸水の汽水(半淡半鹸水)〈七八〉の状態にあったことをものがたっている。

次にこの地層の上位には、カキやホトトギス貝の化石が主体とする地層がかさなっていて、その地層はより高鹹水の汽水の状態で堆積したものであることを教えている。

さらにその上位には、ハイ貝・サルボウ・ハマグリ・シラトリ貝・オオノ貝・イボキサゴ・ツメク貝・アカニシなどの、高鹹水ないしは真誠水性の貝の化石を含む地層がかさなってくる。

しかしこのあとは、順次に、下位から上位へ、高鹹水→中鹹水→低鹹水→淡水性の堆積環境を示す地層によっておおわれるようになってくる。

もちろん、さきにのべたようにこの沖積層の厚さは場所によって異なっていてその中に含まれてくる貝の化石の産状も変化にとんでいる。

とはいえ、この冲積層を全休としてながめると、この沖積層が堆積をはじめてから、堆積を終って現在のように陸化する間に、淡水→汽水→海水→汽水→淡水という地層がつもる環境(相=そう)の変化と律動を示していることがわかる。

そして専門家は、このような、いろいろな相を示す地層を総括して、これを有楽町層(有楽町貝層または丸ノ内貝層)とよんでぃる。

32

すなわち、東京の下町の沖積層は、すでにのべたような特徴をもった有楽町層であったのである。

有楽町層のような海成の沖積層は、なにも東京の下町の海岸平野にだけ発達しているのではなくて、大阪や名古屋のような海岸平野にも発達していて、それぞれの地層の特徴から、前者は難波層とよばれて厚さ三五メートルを数え、後者は南陽層といわれて厚さ七〇メートルをこえるものがある。

さらにこのような海成の沖積層は、地盤沈下や地震の際に問題になる大都市の地下にだけ発達しているのではなく、北は北海道から南は九州まで、地形図に海岸平野がふちどられている地方ならば、どこででも見ることができるものである。

しかも、それらの沖積層は、いずれも厚さ数十メートルにおよんでいることも、土木や建築工事にともなうボーリングや物理探査によって確かめられつつある。

このような資料は、沖積世とよばれる現在に一番近い地質時代に、当時の海が、有楽町層・難波層・南陽層といった海成の沖積層の下半部を次々に堆積しながら、現在の海岸線よりも、ずっと内陸にはいりこんでいたことを示している。

そして、この海は、沖積層の上半部を堆積しながら、しだいに退いてきて、最後には陸化し、現在の海岸線を形づくっていることをものがたっている。

この一連の海進(地盤の沈降などのため陸地の上に海がひろがりおおうこと)と海退(陸地の拡大)を、我々に、海岸平野と台地の地形のちがい・ボーリングによる地下の地形・地層の構成物質・化石相などから読みとったのであるが、それは、一体どれくらい以前のできごとであったのだあろうか。

2 貝塚とサンゴ礁 top

|

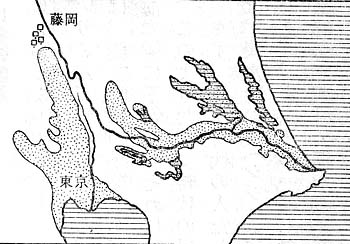

第5図 縄文時代早期〜前期の関東地方の海岸線

(江坂輝弥氏原図・改訂)

貝塚の軌跡

日本の新石器時代の前半・繩文時代(第3表、巻末付表)の遺跡が示す注目すべき事実は、当時の貝塚が現在の海岸線に平行して配列しているとはかぎらないで、むしろ現在の沖積層が堆積している海岸平野のへりをとりまいて、背後の台地のかなり奥までいりこんで分布している、ということである。

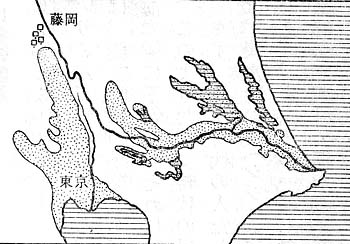

しかも、このような奥地に貝塚が発見されるのは、蠅文時代の早期とか、前期とよばれるその初期に多く、その後の貝塚は、しだいに現在の海岸線に平行し、それに近い位置をしめてくる事実も知られている(第5図)。

このような蠅文時代の貝塚の軌跡は、いったい、なにをものがたっているのであろうか。

まず、繩文時代の人たちの「ごみため」といわれる貝塚の内容をさぐってみると、その中には淡水産の貝(シジミ)にまじって、高鹸性から真鹸性の海の貝殻がたくさん発見される。

たとえば、東京湾の一番奥地の貝塚(茨城県猿島郡古河(こが)町・栃木県下都賀郡藤岡町・群馬県邑楽(おうら)郡海老瀬(えびせ)村・栃木県赤麻道水池にわたる地区の貝塚)では、ヤマトシジミにまじって、ハマグリ・マガキ・ハイ貝・アカニシなどが知られている。 |

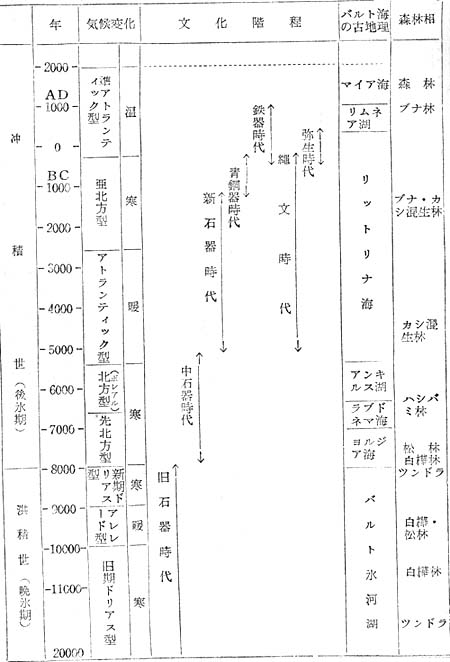

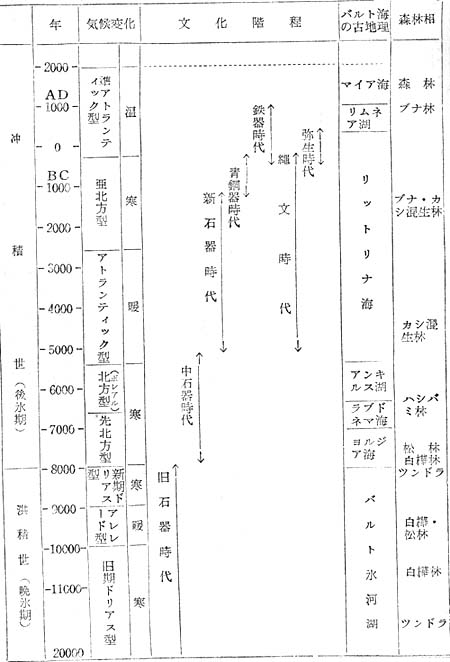

第3表 ヨーロッパにおける晩氷期と後氷期の編年

(ブラーマンによる、改変)

|

34

そのほか、貝塚からは、ウニの殻・カニの殼・海産の魚の骨・海鳥の骨・海獣の骨なども、しばしば発見されて、貝塚をつくった当時の住人たちが、海に依存した生活を営んでいたことをものがたっている。

しかし、もし人あって、この貝塚の分布と内容を、現在の交換経済や商業の手法で解明しようとするならば、それはあまりにも常識的である、というよりは、むしろ突飛でさえある、というそしりをまぬがれないであろう。

これには、どうしても、当時の東京湾が、そのような奥地にまではいりこみ、縄文時代の早期―前期の海岸線が茨城・栃木・群馬県境付近をひたしていた、と考えるよりほかはないのである。

このような考えは、地質学や地理学の研究からも肯定されるところであって、まえにのべた有楽町層のばあいのように、海抜一〇メートル内外のところまでには、たいていの海岸平野の堆積層の中に海成層が含まれていて、この海成層の分布の極限が、がっての貝塚の分布の極限とよく一致しているのである。

このようなわけで、関東地方を例にとるならば、縄文時代の海が一番ひろがった時期は、その早期から前期にかかる時期で、それは紀元前約三〇〇〇年〜三〇〇〇年の間と考えられている(付表)。

それ以後、繩文時代の海はしだいに東京湾の方向に退いていって、新しい貝塚の遺跡を現在の海岸よりに残していくとともに、かっての海底に七〇メートルにおよぶ沖積層を堆積していったのである。

そして、この海退の傾向け現在にもおよんでいるが、現在の海岸線とほぼ平行した海岸線ができあがったのは、おそらく弥生時代以降になってからだ、と考えられる。

このことは、現在の東京の日比谷公園や浅草一帯が、江戸時代にノリの産地であったことや、広重の風景画(東海道五十三次)や万葉の古歌(1)からもうかがい知ることができるであろう。

(1)万葉の古歌 葛飾の真間の浦回を漕ぐ舟の舟人さわぐ浪立つらしも (『万葉集』東歌、下総国)

新石器時代の海岸線

ところで、縄文時代初葉の海進は、関東地方にみられるだけでなく日本の各地でも夘られている。

たとえば、北海道の札幌〜苫小牧(とまこまい)低地地帯では、カキやアカニシを含み、先底(せんてい)式土器から円筒式土器を含んでいる貝塚が、千歳(ちとせ)付近(美々=びび)で知られている。

したがって、この時期には、札幌〜苫小牧低地帯に、南と北から海が侵入して、北海道は東西の二つの島にわかれていたことに間違いない。

このように、考古学者たちは、土器による新石器時代の編年や貝塚の分布を手がかりにして、日本の各地の縄文時代の海岸線を追及していったが、それらは、地質学者や地理学者の研究と驚くほどの一致をみせているのである。

36

ではこのような繩文時代の海進が、日本にだけおこったのであるか、といえばヨーロッバ・北アメリカ・オーストラリア・南アジア・インドといった研究のすすんだ国々では、すでに「新石器時代の汀(なぎさ)線」(ネオリシックビ−チ)という用語さえできていて、そのような海岸綰の位置が内陸の一〇メートル前後の高度のところに、広く追跡されているのである。

なかでも、最も研究がすすんでいるバルト海周辺の例をあげれば、それはいわゆるリットリナ海の海岸線である(第3表)。

ここでも、この海進の時期は紀元前三〇〇〇年と算定されている。

このようにみてくると、新石器時代の前半に海進の時期があった、ということは、汎世界的な現象である、と考えなくてはならなくなる。

いな、縄文時代の海岸線が陸地の奧深く追跡される、ということは、むしろ、こうした汎世界的な事件の日本版とみなくてはならなくなるのである。

沼のサンゴ礁

次に、この新石器時代前半の海進当時の生物の性格を調べてみると、いろいろと面白いことがわかってくる。

たとえば、さきにのべた北海道の美々の貝塚にはアカニシの貝殻が残っていたし、網走(あばしり)の貝塚からはハマグリが知られている。

また函館の有名な住吉遺跡では、尖底式土器にともなってハイ貝が発見されている。

38

これらの軟体動物は、いずれも、我々にはなじみの深いものばかりであって、特別の興味をよびおこすものでぱないかもしれないが、そのいずれもが、現在の分布の北限(2)をこえだ北の地方から発見されている事実には注目しなくてぱならないであろう。

(2)アカニシ・ハマグリ・ハイ貝の現在の分布の北限

アカニシ以北緯四二度・ハマグリは日本海で北偉四一度、犬平洋で北緯三九度、ハイ貝は日本海で北緯四〇度、太平洋で北緯三五度。

同じようなことは、佐渡の国中地方の沖積層および能登の平床貝層からも知られていて、ここでは、新石器時代前半の海成層から、現在の佐波よりははるか南方に分布している小型有孔虫の化石がたくさんみつかっている。

また、大阪の難波層からでてくる軟体動物の化石は、現在の大阪湾にすんでいる種類と、種類では大差はないが、その殼の発育はいずれも化石種のほうがよい。

このようにして、どうやら、新石器時代前半の海進をよびおこした海は、現在よりも水温が高かったのではなかろうか、という予測をよびおこすが、この予測は千葉県の館山市にある「沼のサンゴ礁」によって確証されるのである。

沼のサンゴ礁は、いわば化石サンゴ礁であって、現在の館山湾の海岸線から一キロ奥にはいり、海抜一〇〜一五メートルの高さのところに、当時の海底谷を埋めた形で残っている。しかもこのサンゴ礁は、明らかに関東ローム層の堆積後で、有楽町層の中部と同じ時代に堆積したものであることがわかっている。

現在では、沼のサンゴ礁のある場所は耕地になっていて、畠の土の下から、サンゴや軟体動物の化石を掘り出すほかはないが、すでに軟休動物だけでも一二四種が記載されている。(3)

(3)沼のサンゴ礁産の化石軟体動物 沼のサンゴ礁に相当する地層は、房総半島では四一ヵ所から知られていて、畝体動物の化石も四六八種が鑑定されている。

そのうち、コムブサキレイシダマシ・ホソアラレクチキレ・サメザラモドキ・カイシアオリ・ウミアサなど、現在の分布は熱帯から紀伊手島・伊豆方面にわたるものも少なくない。

とくにサンゴの種類は、現在、琉球列島・父島・母島などに分布するものから、紀伊半島に産するものを含んでいる。

このようなことから、沼のサンゴ礁ができる当時の房総半島沿岸の水温は、少なくても、現在の紀伊半烏沿岸程度であったであろう、といわれている。

このように「新石器時代の汀線」をつくる海の水温が、一般に現在よりも高かった、ということは汎世界的に知られていて、たとえば南洋の造礁サンゴの発育は、現在よりも新石器時代の前半のほうがむしろ良好であった、という証拠もたくさんあげられている。

ざらに、北ヨーロッパや北アメリカで行われている花粉分析の研究によると、紀元前六〇〇〇年ぐらいに急に気候の変化かあって、水温だけでなく、気温も著しく上昇したことが知られている。

古気候学でアトランティック階程(第3表)とよんでいる時期は、まさにこの時代に衵当していて、白樺や松の林は平地をはなれ、カシ・ブナの森がしだいに地表をおおうようになってくる時期である。

そして、古気候学でいうアトランティック階程は、さきにのべたリットリナ海の海進に一致していて、それが「新石器時代の汀線」として残されているわけである。

40

3 江古田(えこだ)の針葉樹林 top

|

泥炭層

我々は新石器時代の前半に、暖かい気温と海進に日本列島がみまわれ、それがしだいに、海退と気温の低下にむかって有史時代につながっていくことを概観したが、有楽町層を例にとると、このような時代を代表する貝化石層のなお下位に、汽水性の地層があって、ところどころ泥炭層をはさんでいた事実を見いだすにちがいない。

このような泥炭層は、有楽町層にかぎらず、海岸平野となって陸地の奥深くをうずめる仲積層の下部にはしばしば認められるものであって、なかでも「江古田針葉樹層」とよばれている泥炭層は有名である。

東京都内には、「江古田」とよばれる地名は少なくても二つあって、その一つは、西部新宿線の駅名・江古田で代表される練馬区の江古田町である。

いま一つは、中野区の江古田町であって、問題の泥炭層はこの後者に発達しているのである。

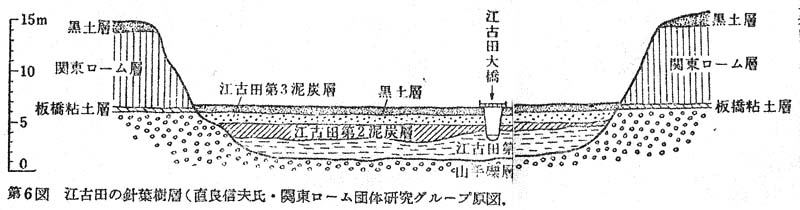

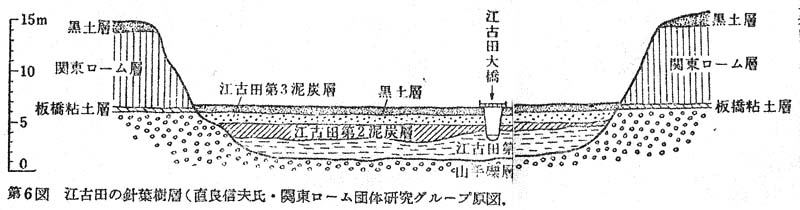

この地の「江古田層」の断面(第6図)を見ると、一番下には武蔵野ローム居の下位にくる山手礫層があって、その上に薄い板橋粘土層と、武蔵野ローム層(とおそらく立川ローム層)があいかさなって谷の基盤をつくっていることがわかる。

さらに、図からすぐわかるように、往時の川がローム層と武蔵野砂礫層の一部をけずりとり、その侵蝕面の上に、江古田層が堆積しているのである。

江古田層は三枚の泥炭層(1)をはさんでいるが、その最下位の泥炭層がいわゆる「江古田針葉樹層」(江古川第一泥炭層)であって、その中にはいろいろな植物の化石が含まれている。

(1) 泥炭層 植物の遺体は十分な酸素および適当な温度と湿度のもとでは、バクテリアの繁殖がさかんになるため、腐敗が完全に行われるが、以上の条件がそろわないと腐敗が不完全になる。

東北地方や北海道にある野地とか、泥炭地とよばれる低湿原野では、酸素の供給が不十分であるうえに、寒冷な気候条件が加わって、植物の腐敗が不完全となり、泥炭を形成するようになる。 |

したがって、地層の中に泥炭層がはさまれていると、当時の気候はだいたい寒冷であったことが推定される。

泥炭を形成する植物には、ヨシ・スゲ・ガマなどの草木類およびマツ・ヤナギ・ハンノキなどの湿地性高等植物や、ミズゴケ・スギゴケなどのコケ類などがある。 |

それらは、イチイ・アオモリトドマツ・カラマツ・イラモミ・トウヒ・チョウセンマツ・コメツガ・ハンノキ・サワシバ・ブナ・シナノキ・キタヨシ・カキツバタなどで、三木茂氏によれば二一種の寒系の植物を含む、ということである。

42

このような植物は現在の関東平野(山手台地)には、どこにも見られないし、しかも昔の江古田の川が、どこか高山から運んできた、という疑いもない。

というのは、江古田の谷はあくまで関東ローム層の上にその源流をもっているからである。

したがって、これらの植物がおい茂っていた頃の関東平野は、かなり気温が低かったと結論しなくてはならないことになったのである。

たとえば、前記のカラマツなどは、そのもっとも近い現在の自生地をもとめると、驚くことに、それは富士山の中腹である。

したがって、江古田に針葉樹林が輝いていたころの気温を正確にきめることは、沼のサンゴ礁の化石から、当時の水温や気温を算出するのと同様に、なかなか困難な仕事である。

しかし、多くの植物学者や古生物学者は、いろいろな条件を考慮にいれても、当時は気温が現在よりも相当に低かったであろう、と推定している。

そして、その当時の江古田は現今の日光の戦場ヶ原や尾瀬沼のような気候条件にあって、夏期の平均気温は現在よりも最低で六度ぐらいは低かったであろう、とみなされている。

今回はこれ以上、江古田の針葉樹林が示す古気候問題(2)には深入りしないことにするが、いずれにしても、当時の気候は現在よりはもちろんのこと、沼のサンゴ礁で代表されるアトランティック階程よりも、はるかに寒冷であったことは疑う余地がないのである。

(2) 江古田の針葉樹林が示す古気候 江古田の植物相を、南アルプスの植物群落の高度になおすと、一五〇〇〜二五〇〇メートルで、気温は八・二〜一四度降下することになる。

また、尾瀬沼にくらべると、それは八度降下することになる。

これはまさに氷期の気温であって、わけても一四度といった気温降下はかっての氷期でさえ経験されていない。

このような考えは、いずれも江古田の植物相を当時の関東平野全体にひろがったもの(一般的な植物相)とするところからおこる。

ところが、江古田の植物相は、レリック(生き残り)と考えるかなりの根拠がある。 |

まず江古田層は関東ローム層には一般的に分布していないので、今のところただ一つの例である。

次に、江古田第一泥炭層と、関東ローム層(第四氷期)および第二泥炭層との関係を見ると、後者とは、より整合的であって、前者とは、大きな関隙をもっている。

このようなことから、目のまえに暖かいアトランディック階程をひかえた、ボンアル階程の生き残りの植物相であり、第四氷期第四亜氷期(W4)が気温低下六度という点からおして、最低六度、おそらくそれよりはるかに暖かくなりつつあった気候を示す、という結論がでてくる。 |

寒冷気候・ボレアル階程

最後に、江古田の針葉樹林にまつわる問題として、我々が注意をはらわなくてはならない二、三の点がある。

第一は、江古田層の断面図が示しているように、このような寒冷な気候を反映している地層が堆積するまえに、著しい基盤の侵食作用が行われた時代があった、ということである。

第二は、東京港の埋立地などでおこなかれたボーリングの資料によれば、現在は地下にある沖積層にも、本の根や幹を含む泥炭層が発達している、という事実である。

言葉をかえていえば、現在の沖積層(海岸平野)の分布地の下には、その当時の陸地が現在よりも海の方にはるかに拡がっていた、ということである。

第三には、蠅文時代の海岸線が示す海進が汎世界的であったと同様に、これにさきだつ寒冷の時期も広く追跡されていて、当時の海退も汎世界的な現象だ、ということである。

いまのところ江古田の針葉樹林の正確な地質年代は明らかでないが、その地質学的な位置から判断して、これが北ヨーロッパで明らかにされている晩氷期のドリアス陸程(3)から先ボレアル階程ないしはボレアル階程などとよばれる寒冷な時代を代表することには、まず間違いないところであろう(第3表・付表)。

(3)ドリアス階程 ドリアス植物群とは、いわゆるチョウノスケ草植物群のことで、乾性のツンドラ植物群である。

そして江古田層は、おそらくボレアル階程の最後をあらわしているものと思われる。

44

なお、先ボレアル階程は紀元前八〇○○年すなわち、現在から約一万年前にはじまるといわれている。

これはまさしく旧石器時代の終り、新石器時代のはじめにあたるわけである。

江古田層が堆積する時代に陸地が拡がっていて、しかも陸地の侵蝕がすすんでいた、というこれだけの事実の背後には、真に意味深い地質現象がかくされているのである。

一般に地盤(土地)が上昇すれば、それだけ侵食作用がすすむ。たとえ地盤が上昇しなくても、なにかの原因で海水面が低下しても、これと同じことがおこる。

常識的に考えてみても、海水面が低下していくと、海岸線から上流にむかって河川の侵蝕は若返っていくはずである。

こうして我々は、過去一万年ばかりりの間に、海水が陸地をひたしていった時期と、それにさぎだって海岸線が陸地から沖にむかって退いていった時期があることを知ったのである。

のみならず前者は後者よりも暖かく、後者は現在よりも寒い気候を指示している。

しかも、このような海岸線と気候の変化は、日本列島にだけみられる現象ではなくて、汎世界的事件であることも、今となってはだれの目にも明らかである。

いったい、こうした海岸蝉ヤ気候の変化の原因はなんであろうか。

その根底にはなにが横たわっているのであろうか。

我々はしばらくなつかしい日本列島の主題をはなれて、その原因を汎世界的な視野からさぐっていくことにしよう。

top

**************************************** |