|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�t�\

�@�@�@�l�́@���Ί펞��̓��{

73

�@�@�@�@�@1�@��������C��ƊC�ʁ@top

�@�X�͎���̂܂��Ԃ�

�@�����ɂȂ��ċߑ�I�Ȓn���w���킪���ɏЉ��Ĉȗ��A���{�̒n���w�҂́M�S���ɕ��L���Ă���n�w�������n�ɂ킽���ē������A�����̕ҔN���������ɖ��炩�ɂ��Ă������B

�@���̂悤�ȕҔN�\�\�n���w�ł����w���i��������j�̊m���\�\�́A�����Řb��̒��S�ɂȂ��l�I�w�ɂ��Ă��A�������ɖ��炩�ɂȂ��Ă��������A���ڂɕX���ɂ���Ă�����ꂽ���Ƃ��Ȃ��A���߂ɁA�X�͂ɂ���Ăł����n�w���قƂ�ǂ݂��Ȃ��킪���ł́A�����X�͎���Ƃ̊֘A�łƂ炦��A�Ƃ������Ƃɂ́A�قƂ�ǐ������Ă��Ȃ������B

�@�������A���ɂȂ��āA�Ⴂ�n���w�ҁE�n���w�ҁE�l�Êw�ҁE�y��w�҂̋��͂ɂ���āA�킪���̑�l�I�w���X�͎���Ƃ̊֘A�łƂ炦����悤�ɂȂ��Ă����B

�@�ȉ��́A��Ɋ֓����[���c�̌����O���[�v���A��֓��ł������ŋ߂̐��ʂ����Ƃɂ��A�����ې^���̋��͂����āA��X����_�ɂ܂Ԃ��ɕ`���Ă݂����͎���̓��{�̊C���ʉ^���ł����i1�j�B

�i1�j�X�͎���̓��{�̎p�@�ȉ��{�߂łׂ̂�Ƃ���́A��֓��A�Ƃ��ɓ����s�����̑����u�˂̒n�j�ł����āA���̓��e�́A�Ȋw�I�ɂ����A���̍�Ɖ����ɑ�������̂ł���B

74

�@�X���ƊԕX���͔Đ��E�I�ȑ�l�I�̎����ł���B

�@�]���āA�X���ɂ͒n���̋C�������ΓI�ɉ���A�ԕX���ɂ͂��̋t�ɋC�������ƁA���{�̋C��͒��ړI�ɂ��̉e���������A���{���Ƃ�܂��C���̉��x���A�ԐړI�ɂ��̊��f����B

�@�킯�Ă��C���ʂ́A�u���͒Ⴋ�ɂ��v�E�u���{���̐��̓e�[���Y��ɒʂ���v�̗��ɏ]���āA�X���̉e���ڂ����ނ�Ȃ����{�ł��A�X���ɂ͊C���ނ��āA�ԕX���ɂ͗��n���C���ɂ�������邱�Ƃ́A���ƂȂ��Ă͂���̖ڂɂ����炩�ł��낤�B

�@�X�͎���͑�l�I�ƂƂ��ɂ͂��܂�B�]���āA��X�ς܂��X�͎���̖�����炻������Ă��������Ǝv���B

�@�X�͎���̒��O�A���Ȃ킿��O�I�̏I��i�N�V���j�̊C�ɑ͐ς����n�w�́A�킪���ł͐����ɂ�������邱�Ƃ��ł���B���Ƃ��A�֓��n���̎O�Y�����̂����E��D������ɂ悭�݂����D�w��A�[�������̒����Ɋg������w�Ȃǂ�����ł����i�t�\�j�B

�@�����Ă����̒n�w�̒��ɉ��Ƃ��Ďc���Ă��镂�����̗L�E���́A������������^�̉������C�����Î����Ă���B

�@����A��D�w����w�Ɠ�������ɑ͐ς����Ƃ����Ă���A���s�̍b�z���w����́A�C�`�C�q�m�L�i���������A���݂̎�ȕ��z�n��A�ȉ������j�E�t�E�i���암�����E��p�j�E�o�^�O���~�i�A�����͓����j�E�����_�C�X�M�i���암�����E��p�j�E�g�K�T�����i�I�B�E�l���j�Ƃ������A���Ȃ�g�����C��������A���̉�����������Ă���B

�@���̂悤�Ȏ�������A�X�����͂��܂钼�O�̓��{�́A���Ȃ艷�g�ȋC������ɂ��������Ƃ����������B

�@���X��

�@���{�̕X�͎��オ�͂��܂��������i2�j�́A�܂����m�Ȃ��Ƃ��킩���Ă��Ȃ��B

�i2�j���{�̕X�͎���̂͂��܂��@�X�͎��オ���ς��܂������Ƃ������A���t�������Ă����A��O�I�Ƒ�l�I�̔N��敪���ǂ��ł��邩�A�Ƃ������́A�ŋ߂̐��E�̊w�E�ŁA�ꉞ�̘b�������ł��Ă���Ƃ͂����A���܂Ȃ��A���E�̊w�E�̑���Ƃ��Ďc���Ă���B

�@����Ƃ͕ʂɁA����܂ł͑��X�����A���̕X���ɂ���ׂāA��� |

�͂������C���̒ቺ�ƊC�ނ����N�����A�ƍl�����Ă������A�ŋ߂ł́A���̒l�����t�ɁA�Œ�̂��̂ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����B

�@�����āA���̊J�n�̎����ɂ��Ă��A���N�O�Ƃ������w������������Ă���B

�@���{�̑�O�I�Ƒ�l�I�̋��E���A�C���w�ł͕s�N���ł���̂́A���̂悤�Ȏ���f���Ă���̂�������Ȃ��B |

�@�������A�����ɂׂ̂��悤�Ȓg��������������O�I�ɂЂ��Â��āA�O�Y�����ł́A��ʂ��珇�ɁA�x���w�E�����w�E���đw���A�[�������ł͒����i���傤�Ȃ�j�w�\�\�~�����w�Ƃ�����A�̒n�w���͐ς��Ďc���Ă���B

�@�����āA�����̒n�w�Ɋ܂܂�Ă��鉻�̗L�E��������^�̂��̂ł���A�킯�Ă��~�����w�̈�ԉ��ʂ̒n�w�́A��O�I�w���Ƃ���ǂ��낦�����i�s�����q�Z��r�������j�A�������˔@�Ƃ��Ċ���^�̗L�E���̉����łĂ��邱�Ƃ���A�E�ɂ������悤�Ȓn�w�́A���X���̊C�ɑ͐ς����n�w���Ɣ��f����Ă���B

�@���̎������\����Ǝv���闤���w�ɂ́A�b�z���w�̏�ɑ͐ς��Ă��鍁�F���w�������āA�����ɂ̓^�C�����u�i�i��p�j�E�R�E�Z�L�n�}�i�c���i�����E�n���C�j�ɂ܂����āA�N���}�c�i�{�B�j�E�R�i���L���n�[�i�����j�ȂǂƂ������A�������Y���āA���̒n�w���͐ς��������̋C�����A�������ɉ������Ă��Ă������Ƃ������Ă���B

�@���ԕX��

�@���X���ɑނ��Ă������₽���C�́A���ԕX���ɂ͍Ăѓ��{���������A���̏؋��ɂ́A�O�Y�����ł��������Y�w�i3�j�E�����w�E�[�������ł͎����i���Ȃ݁j�w�`���l�w�Ƃ������n�w�ƂȂ��Ďc���Ă���B

�i3�j�������Y�w�@�������Y�w�̊��ɂ́A���E�L�i���������A�C���j�̑��E�̉����c���Ă��āA���̍ō��̈ʒu�͊C���l�܁`�܁Z���[�g���ł���B�]���āA���̊C���w�̕s�����ʁi�g�I�ʁj���A����܂ʼn͐��i�u�ƐM�����܂�Ă����A�����i�u�ʁi�̒�ʁj�ł���B

�@�Ȃ��A�@���̏�Ɉ�Z���[�g���̛������Y�w��͐ς��Ă���̂ŁA�������Y�w�̏���ʂ́A�C���Z�Z���[�g���ł���B |

�@�i�܂��A���̏�ɓ�Z���[�g���]��̑������[���w������̂ŁA�n���w�ł��������ʂ͂��̔��Z���[�g���̖ʂł���B�j

�@�Ȃ��A�������Y�w�ɂ́A����^�̗L�E�����܂܂�Ă��đ��X���̑O�Ԃ�ƂȂ��Ă���B |

�@���̂悤�ȊC�i�������n�w�̉������Ɋ܂܂�Ă����̓����ƗL�E���̉��́A����������g�^�������Ă���B

76

�@�������A�����w��͐ς�����C�i�́A���݁A���l�s�̖k���̑����u�˂܂Ŋg����A�C���܁Z���[�g���̎R���ɕ���Ȕg�I�ʂ��L�^���A���̏�Ɍ�����Z���[�g���̛������Y�w���c���Ă���B�]���āA���̌�̒n�v�ϓ����ʂ��ɂ���A���ԕX���̊C�i�̋K�͂��A���悻�܂Ԃ��ɕ��Ԃ��ƂƎv���B

�@�Ȃ��A���̑��ԕX���̉������C�̏؋��́A���g�^�̗L�E���̉����܂�ł���k�C���̋��H�w�A����^�̃T���S�̉����܂ޖ[�������̒n�����w�i�قڍ��ёw�ɂ�����j�A�����ΊD��Ƃ��Ă��问���̗��N���T���S�ʂƂȂ��Ďc���Ă���B

�@���X��

�@�������Y�w��͐ς������ԕX���̊C���Ђ��͂��߁A�������Y���܂�����������Ȃ������ɁA�������������[���w���A����ƘA���I�ɑ͐ς��Ă���B

�@�������[���w�́A�܂��ɂ��ׂ̂��悤�ɁA�Ô����ΎR����сA�ɓ������Ȃǂɒm���Ă���B

�@������͂邩�Ê��̉ΎR�ɗR������ΎR�D����̂ł���B

�@�������A�������[���w�́A�唼���������Y�w��͐ς����C���ނ����̂��̗��n�ɂ��������̂ŁA���̊w���ɂ́A�c�K�E�g�E�q�i���c�K�^�P�g�E�q�j�E�z�E�Z���W�N���~�E�G�S�E�C�k�u�i�̉����܂ޓD�Y�������āA���Ȃ��Ă�����C��������A�����܂܂�Ă���B

�@����Ɠ����悤�ɁA�����̊���C��������A�����́A���Ɍ��̖��r�J�w�������������Ă��āA�����ɂ́A�J�c�}�c�E�`���E�Z���}�c�E�c�K�E�n�V�o�~�E�G�]�C�^���Ȃǂ��m���Ă��邵�A���������̗����w����͐j�t���̉����m���Ă���B

�@����A���̓����̗₽���C�̎w���҂ɂ́A�֓��n���̐����w�Ⓦ�k�n���̖�Ӓn�w���������Ă���B

�@���ԕX��

�@���ԕX���̊C�́A�Ăё����u�˂��C���l�Z���[�g���܂łЂ����A�܂��̎���ɑ͐ς����������Y�w�i��Z���[�g���j�ƁA���̏�ɏd�Ȃ鑽�����[���w�i��Z���[�g���ȏ�j�̊C�N�R�̉��ɍ��l������Ђ낰�Ă����B

�@���ԕX���̊C�i���A���E�I�ȑ�C�i�ł��邪�A�����̋C�Đ��E�I�Ɍ��݂��������������A�Ƃ��������f�������߂��ǂ����͒m��Ȃ����A���̓����ɑ͐ς��������g�w�i4�j�Ɋ܂܂�Ă����̓����̉��́A���g���^�̍��������Q�ł���B

�i4�j�����g�w�@�����g�w�̊��ɂ́A���E�L�i�CⰁj�̑��E�̉����c���Ă��āA���̍ō��̈ʒu�́A�C���l�Z�`�܁Z���[�g���ł���B

�@�]���āA���̊C���w�̕s�����ʁi�C�I�ʁj���A����܂ł��������g�i�u�ʁi�̒�ʁj�ł���B |

�@�Ȃ��A�ō����ł́A���̏�ɁA��`�[�g���̉����g�w��͐ς��Ă��邾���ł���B

�@�܂��A�n���w�ł����A�����g�ʂ́A���̏�ɍő厵���[�g���̉����g���[���w�����Z�����A�قڌ܁Z���[�g���̖ʂł���B |

�@���̎����ɂ͋�\�㗢�l�̕�����͂����Ă��Ă����u�Ó����p�v�̊C���A�����g�w��͐ς����C�ƂȂ����Ĉ�Ԋg�����������ŁA�Q�n���̋ː��t�߂܂Ŋ֓�����͊C�̒�ɂȂ��Ă��܂����i��10�}�j�B

78

�@���̊C�ɑ͐ς����n�w�́A�����g�w�Ƃ悭������̓����̉����܂ޓ����w��c�w�ł����āA�{�[�����O�̌��ʂł́A�֓�����̒n���ɍL�����z���Ă���B

�@�Ȃ��A���̎����ɂ́A�k�C���Ύ�̎��q���i�����Ȃ��j�w���m���Ă���B

�@��O�X��

�@���݂̔����ΎR�����������́A���łɌÓ����p�������Ƃ��g����������ɂ͂��܂�A�Ó����p���~�n��̓��C�ɂȂ��Ă���́A��Ԃ�����ɉΎR�D���~�点�Ă����B

�@�]���āA�����g���[���w�́A�����g�w���炵�����Ɉڂ�ς��Ă��邪�A�Ó����p�̓��C�ȊO�ł́A�ǂ��ł��C���ނ������n�ɑ͐ς��Ă�����肩�A���̉������ɂ́A�D�Y�������ăR�i���E�C�k�u�i�E�n�V�o�~�E�T���V�o�E�n���m�L�Ȃǂ���������Ă��āA����C����Î����Ă���B |

��10�} ���ԕX���̌Ó����p

(���r�������}�A����)

|

�@���̎����ɂ͕��Ɍ��̔d���w���͐ς����ق��A�L���ȓȖ،��̉����̌ΐ��w���`�����ꂽ�B

�@���݁A�����̉��������т̂Ȃ��炩�Ȓn�ʂ���́A���т���g�тɂ킽����Z�Z��̐A���̉����i�L���Ȗؗt�i���̂́j�j���m���Ă��āA���̂����O���́A���݁A�{�B�̈�܁Z�Z���[�g���O��̎R�n�ɕ��ʂɂ͂��Ă����ނł���A�Ƃ����Ă���B

�@�]���āA�����̒����A���݁A�C�����Z�Z���[�g���ł��邱�Ƃ���l���āA��͂芦��ȋC����������̂Ɣ��f�����B

�@�Ȃ��A�ÐA���w�҂́A���̉��x�����݂����l�`�Z�x�Ⴂ�Ƃׂ̂Ă���B

�@��O�ԕX��

�@��O�X������A���{�͑S�ʓI�ɗ��N�̌X�������߂Ă������Ƃ��m���Ă���B

�@�܂��M��O�ԕX���̊C�i�́A���E�I�Ɍ��ĘZ�`��[�g���Ƃ������Ă���̂ŁA���̊C�i�͓y�n�̗��N�Ƒ��E���ꂽ���߂��A�֓��n���ł́A���̎����̑͐ϑw�͂܂��m���Ă��Ȃ��B

�@�������A�����̎R���n�̉��Ɋg����A�R���I�w�i���n�̑͐ϕ��j�ƁA�C���Ǝv���镐���썻�I�w�����̎������\���Ă�����̂ƍl������B�Ȃ��A�n���w�ł����u������ʁv�́A���̂悤�ȑ͐ϑw�̏�ɂ������A�����샍�[���w�i����т��̏�̗��샍�[���w�j�̕\�ʂ������Ă���̂ł���B

�@��l�X����ꈟ�X���E�v1

�@�����썻�I�w��R���I�w���炵�����Ɉڂ�ς�W�ŁA��l�X���̑�ꈟ�X���i�v1�j���\���镐���샍�[���w���͐ς��Ă���B

�@�����샍�[���w�̉����́A�܂����C�i�����炭�W���̓��C�j�ɑ͐ς���������w�ł��邪�A���̍�����A�Ó����p�̓��C�́A�A�啔���A���݂̓����p�ɂނ����Ċ�����Ă��������߂ɁA�㔼���͗����w�ƂȂ��Ă����Ă���B

�@�����샍�[���w�́A�Õx�m�ȑO�̌Â��x�m�ΎR�ɗR������ΎR�D���A�ƍl�����Ă��邪�A���̍ʼn����ɂ́A�܂�ɓD�Y�w�����B���Ă��āA�����̋C����Î����Ă���B

80

�@�v1�`�v2���ԕX���@���̏����ȊC�i���́A����t�߂̐��n�����闧��ࡑw�ő�\����Ă���B

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�v2�`�v4���X��

�@�����I�w���炵�����Ɉڂ�ς��āA���̏�ʂɂ́A�Õx�m�ΎR�̉ΎR�D����̂Ƃ��闧�샍�|���w�������Ă���B

�@���샍�[���w���A���[���b�p�Ȃ݂ɁA�O�̈��X���Ɠ�̊ԕX���ɕ����ł��邩�ǂ����́A����̋�������ۑ�ł��邪�A���샍�[���w�̒��ɁA���ʂɌ�����̍��F���i���Γy��w�j�́A�����������̂̎w���҂ł���̂��S����Ȃ��B

�@���̂悤�ɁA�֓��n���ł́A����܂Ŏז��҂������ɂ���Ă����֓����[���w�i5�j�̂������āA��l�X���̍ו��ɂ�����������ł������A���{�̑��̒n���ł́A�܂��A���̂悤�Ȑ��͎���̎���敪���ǂ��ł��������Ă��Ȃ��B

|

�i5�j�֓����[���w�@�֓����[���w�́A���O���̉��y�w�Ɠ��l�ɁA���ׂĕX���̎Y���ł���A�]���āA���[���w���L�̊��F���A�����������⊣���̋C��̎Y���ł��낤�A�Ƃ��������݂������Ȃ��Ă��Ă���B |

�@�@�܂��A�������������w�ɔ�삳��āA�����n�`�̂Ƃ���ɂ���A���������[�g���Ƃ��������ԕX���̊C���w���A���݂܂Ŏc���Ă��邱�Ƃ��ł����̂ł��낤�B |

�@��l�X���̌�ɂ́A�C��͂₪�ĉ��g�ɂނ����킯�ł��邪�A���̊ԂɁA�Ȃ��������c��{���A���K���i�]�Óc�w�j���͂��݁A���̌�ɂȂ��āA�{���ɒg�����ꕶ����O���i���w�j�̃A�g�����e�B�b�N�K�������邱�Ƃ́A���łɂ��b�����Ƃ���ł���B

�@�ߔN�̓��{���N��N�ƒg�����Ȃ�A�Ⴂ�l�����͐����x�݂ɃX�L�[���y���ނ��Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A�k�C�N�̌ØV���ߔN�͓~���y�ɂȂ����A�Ɖ��Òk�����炷�悤�ɂȂ��������́A���́u��l�ԕX���v�ɂ��ƂÂ��Ă���B

�@�Ƃ͂����A�C��̕ω��ɂ́A���̑��̌����ɂ��ƂÂ��A��Z�Z�N�̌��i�����j�A��Z�N�̌��̎���������̂ŁA�������N�̎������A�������̕X�͖��ɂނ��т���ԓx�͊댯�ł���B

�@�ȏ�́A�킪���̕X�͎���̒n�j�̑�v�ł��������A������ꊇ���Ă��߂��A�t�\�̂悤�ɂȂ�B

�@�������A����͂����܂ŁA��X�̎��Ăł��邪�A���̊Ԃ���A���{�̕X�͎���ɂ��āA��{�I�ȉ����������݂Ƃ��Ă���������A����ŏ\���Ȃ̂ł���B

82

�@�@�@�@2�@�X�͂ƉΎR�@top

�@�R�x�X��

�@�O�q�̂悤�ȁA�킪���̊C���ʉ^�������N�����X�͎���̋C��ω��́A���R�̂��Ƃł͂��邪�A���n�̒n�`������ɂ��Ȃ�炩�̉e�������������͂��ł����āA���ɂ́A�������݂Ă��������Ǝv���B

�@�����ӂ��̂��܂��̂��ƂɂȂ邪�A���{�ɂ��X���̂悤�Ȃ��̂����B�������A�ǂ����A�Ƃ�����肪�w�E���ɂ��킵�����Ƃ�����B

�@���Ȃ킿�n�`�w�̌̏�����m�i���Ƌ��勳���A����G�����̕��N�j���A���{�ɂ��嗤�X���i�X���j�������đ��݂����A�Ƃ����ӌ��\�������Ƃɒ[����_��������ł���B

�@���̘_���͂��܂�����ނ��Ȃ��ŏI���Ă��܂������A�킪���̕X�͒n�`�ɑ���S�����߂��������͂��������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��ł��낤�B

�@���܂ł͓o�R�Ƃɂ��悭�m��킽���Ă������J�i�J�[���j�Ƃ���n�`���A���{�A���v�X������R���ɂ͎c���Ă���B

�@���Ȃ킿�A���{�A���v�X������R���̎R���ɋ߂��J�̉��ɂ́A�Ñネ�[�}�̔��~����ɂ悭�������o�̂悤�ɂ��ڂn�`���c���Ă����i���G�j�A���o�̔����͂����ĒJ�ɊJ���A���J��̌E�n�̔w��ɂ́A���~�`�Ɍ��J���i�J�[���o���h�j�̋}�R���c���Ă���B

�@���̂悤�Ȓn�`�́A���O���̎��Ⴉ��A�قځA���N�Ⴊ�c�����̍����ɕX�͂̍�p�łł��邱�Ƃ��킩���Ă���B

�@�܂��k�����̓�k�ɂ�Ȃ�R���̏ꍇ�ɂ́A���������̂Ƃ���ł������̎ΖʂɌ��J�����B����X���������i��11�}�j�B

�@�Ƃ����̂́A�����������R�ł́A�~���ɑ�z���鐼���̉e���ŁA���Ζʂɑ����Ⴊ���܂邩��ł���B

�@�]���āA�X�͂��Ƃ��ĂȂ��Ȃ��Ă��܂��Ă��A���J�n�`�͑O�q�̂悤�ȓ��������́A�����ΖʂɎc�邱�ƂɂȂ�A���̋K�����́A���{�A���v�X�̏ꍇ�ł��A�����R���̏ꍇ�ł������ł���B

�@���{�ɂ͂����ĎR�x�X���i���m�ɂ͌��J�X�́j�����݂������Ƃ́A���̌��J�n�`�ɂ���ďؖ�����邾���łȂ��A���̂悤�Ȍ��J�̒�ɂ́A�X�͂�������Ƃ��Ɏc���Ă������͐Αw�����B���Ă��邱�Ƃɂ���Ă��ؖ�����Ă���B |

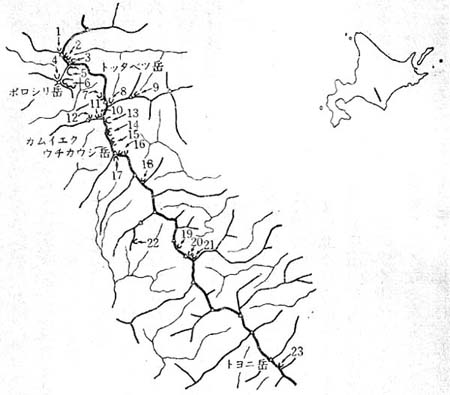

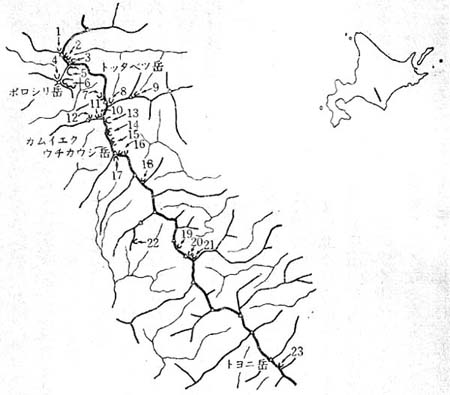

��11�}�@�����R���ɂ����錗�J�n�`�̕��z�@1�`23:�|���V���X���̌��J�A

����2�A4�`8�A11�`16:�g�c�^�y�c�X���ɂ����J���ł������́A3�`5:�g�c�^�x�c�x,

4�`6:�|���V���x�A23:�g���j�x�A16�`17:�J���C�G�N�E�`�J�E�V�x

|

84

�@�������A�ŋ߂ɂȂ��āA���̂悤�Ȍ��J�n�`��͐Αw�ɂ͓�g�̂��̂������āA���Ȃ��Ă��A�ߋ��ɓ��A�R�x���͂����B�������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����B

�@�����R���̗�ł����A��g�̌��J�Q�́A���J��̍������A��̈�Z�Z�Z���[�g���A���J�ǂ��N���ŁA�͐Αw���悭���`���������Ă���B

�@����ɂ������đ��̈�g�́A���J��̍�������l�Z�Z���[�g�����炢�ŁA���J�ǂ��͐Αw�̌��`���c���Ȃ����炢�N�I����Ă��܂��Ă���B

�@�����āA�O�҂̑͐Αw�́A��҂̂�����������Ă��āA���炩�ɑO�҂����V��������ɂł����X�͂ł��邱�Ƃ������Ă���B

�@�X���̐��

�@�ȏ�̎����́A�����R���ł́A�X���̂��鎞���ɁA�܂���l�������[�g���̍����̂Ƃ���ɐ���������āA�����ɎR�x�X�͂����B���A�₪�Ă��̕X�͂͑͐Αw���c���ĂƂ�����A���ɂ͐�����x��Z�������[�g���̂Ƃ���ɍĂюR�x�X�͂����B���A���̊Ԃɒg�������オ���������Ƃ���Ă���B

�@���{�A���v�X�ł��A����Ɠ�������x�̕X�͂��킩���Ă��邪�A����͓�x�Ƃ������R���̏ꍇ���͍����A���ꂼ���l�������[�g���ƓZ�Z���[�g���ł���B

�@����͌o�x�ɂ�����̂������f�������ʂł���B

�@�����Ă̕X���ɁA�킪���̍��R�Ő�������̂悤�ȍ����܂ʼn����Ă��Ă����A�Ƃ������Ƃ́A����ɍ��R�����������Ȃ����̂ł͂Ȃ��A���{���S�ʂɊ��≻�������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@���э��v���̌����ɂ��ƁA���{�A���v�X�Ɠ����R��������A�k�O�Z�x����іk�l�Z�x�t�߂̌��݂̎��R��C���ɉ��z��������̈ʒu�́A���ꂼ��l�O�Z�Z���[�g���ƎO�Z�Z�Z���[�g���Ƃ����Ă���B

�@�����āA�R������ꍇ�ɂ́A���ꂪ��Z�Z���[�g�����O������A�Ƃ������Ƃł��邩��A���̂悤�Ȍv�Z���Ȃ肽�B

86

4300 - 200 - 2400 (2700) �� 1700 (1400) (m)

3600 -200 1400(1600)��2000(1800) (m) |

�@���{�A���v�X�ł́A��l�X���̍Ő����ɖ�ꎵ�Z�Z���[�g���A�����R���ł͓�Z�Z�Z���[�g���A�����āA���̖����ɂȂ��č������J���ł������i�v4�j�ɂ́A���ꂼ���l�������[�g���ƈꔪ�Z�Z���[�g��������~���ʂƂȂ�B

�@���ɁA���̐���~���ɓK�p�����C���~���́A���{�A���v�X�t�߂ň�Z�Z���[�g���ɂ��ĖE��x�A�����R���t�߂ł͖�Z�E�l�x���Ƃ�A�ƍl�����Ă���̂ŁA���҂Ƃ��A��l�X���̍Ő����ɂ͌��݂�蔪�x���O�i�ԕX���ɂ���ׂĈ�Z�x���O�j�̋C���~�����݂��A�ƍl���Ă悢���ƂɂȂ�B

�@�������A�E�̒l�́A����ɐ����Ȋϑ������ƁA�n�`�Ȃǂɉ�������������āA�Ȃ������������m�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��낤���A�Ċ��ɓ��{�Ō��݂�蔪�x���O�̋C���~���̂��������Ƃ́A���łɌ�����������ł��鏔�O���̎����Ƃ��܂薵��������̂ł͂Ȃ��B

�@���Ƃ��Ζk�A�����J��[���b�p�̕X���ɂ́A�X���ƊԕX���Ƃ̉��x�̂���������Z�x�ȓ��Ƃ����Ă���B

�@�]���Ă��̒l�́A���Ȃ�Ó��Ȃ��̂ł���A�Ƃ����Ă悢�ł��낤�B

�@��������ɁA���̒l���������Ƃ���A�킪���̕X���ɂ́A�É��t�߂̉Ă̋C�����t���t�߂̂���ɂȂ�A�D�y�̂���͊����̕~���i�������A���{�̓y����̍Ŗk�̒��j���炢�ɂȂ������̂Ǝv����B

�@������x�̎R�x�X�͂������炵���X���́A���{�A���v�X�ł͔�˕X���h�E�U�Ƃ��A�����R���ł̓|���V���X������іm�b�^�y�c�X���Ƃ��Ă��āA�͐Αw�Ɖ͊ݒi�u�w�̑Δ䗦�i�u�I���̒��̉�����A�|���V���X���͑�O�X���A�g�b�^�x�c�X���͑�l�X�����\������̂ł���Ƃ݂��Ă���B

�@����ɋ��{���̌����ɂ��A�m�b�^�y�c�X���́A�͐Αw�̂��܂�����������A�����ȊԕX���𒆂ɂ͂���̈��X���A���Ȃ킿�A�m�b�^�x�c�T���X���Ɩm�b�^�x�c�U���X���ɂ킯���A�O�҂̓E�����T���X���A��҂̓E�����U���X���ɑΔ䂳��Ă���B

�@�Ō�ɁA�ł́A�R�x�X�͂ɂ���A�X�͂Ɩ��̂����̂́A���{�ɂ͓�����B���Ȃ������̂��A�Ƃ����^�₪�킢�Ă���ɂ������Ȃ��B

�@�ΎR�ƕX��

�@���{�̍��R�ɂ́A�Ȃ����E���X���̏؋��i���J��͐Αw�j���c���Ă��Ȃ����A�@��O�E��l�X�������̈�Ղ��c���Ă���̂ł��낤���B

�@����ɂ������铚���Ƃ��āA���E���X���ɂ́A��O�E��l�X���قǁA������Ⴍ�Ȃ������A�Ƃ�������������B

�@�܂��A���̔��ʂł́A�����R������{�A���v�X���f�w�^���ɂ���Ē������������Ƃ����̂́A��l�I�̌㔼�A���Ȃ킿�A���E��l�X���̍��ł��邩��A���̎���ɂȂ��āA�͂��߂ĕX�͂̐Ղ��L�^���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����A�Ɛ����ނ�������B�i1�j

|

�i1�j���E���X���̕X�͒n�`���c���Ă��Ȃ����R�@���E���X���̐�����x���A��O�E��l�̂���Ƒ卷���Ȃ��A�������A���̌�̎��Ԃ��i���o�߂��Ă��邽�߂ɁA����炪�N�I�ɂ���Č��`�������� |

���܂��Ă���^���͏\���ɂ���B

�@�Ɠ��l�ɑ��E���X���ɂ�������{�̐���~�����A���O���̗���Ⴉ�����A�Ƃ������Z���傫���B |

88

�@�����������͂�������A�����������������ł����āA���X���Ƒ�O�X���ȍ~�ł́A����~���ɁA����قǒ��������͂Ȃ����A�܂��A��l�I�̌㔼�ɗ��N�^����������ɂȂ����ɂ���A�Ƃ��ɂ��̌㔼���A��Z�������[�g���̌��ŏ㏸���͂����������킯�ł��Ȃ��A�Ƃ����̂��ډ��A���E�̒ʐ�����B

�@�Ƃ���ŁA���{�ʼnߋ��̐���~���ɂЂ�������A�X�͂����B����\�������������R�ɂ͉ΎR�������B

�@�������A���{�ʼnΎR�Ɩ��̂����̂̂����ŗL�j�ȍ~�Ɋ��������ΎR�͎l�Z�ȏ�������āA���̑唼���߂Ă���B

�@�������A���̂悤�ȉΎR�́A���ׂĂ���߂ĐV�����n������̎Y���ł��邩��A�x�m�R�̂悤�ȓ��{�̍ō��̉ΎR�ł��A���̒a���ȗ��A�ꖜ�N�͂����Ă��Ȃ��A�ƍl�����Ă���B

�@���Ƃ��A���ϐ�����������ꖜ�N�܂��ł��邩��A�Ƃ����t������������܂ł��Ȃ��A�x�m�R�̍ŌÂ̗o�◬���A���Îs�t�߂ʼn��ϐ������̒n�w�̏�ɗ���Ă���Ƃ����Ă��邩��ł���B

�@���̑��̉ΎR�ł��A�����̉ΎR�̕��o���i�ΎR�D��o�◬�j���A���������l�I�̕X�͎���̒n�w��V���Ί펞��̈�Ղ��������Ă��鎖������A�����̉ΎR���̍��R�́A���̎R�������A�����ŋ��i�V�Ί펞��j�̒a���ł��邱�Ƃ��킩��킯�ł���B

�@�������Ȃ���A�x�m�R�ɂ��Ă��A���̑��̐V�����ΎR�ɂ��Ă��A���̂悤�ȉΎR�͈��̕��ň�y��ɂł���������̂ł��Ȃ���A�S���̕���ɁA��C�ɂ��ĉΎR���݂�������̂ł��Ȃ��B

�@������{�̍ō����E�x�m�R�ɂƂ�A���݂̏G���E�x�m�̉��ɂ́A�Õx�m�Ƃ���Â��ΎR����������Ă���A����ɂ��̉��ɂ͏����i���݁j�x�Ƃ���A����ɌÊ��̉ΎR�̎c�[������Ă���A�Ƃ��������킢�ł���B

�@���̂悤�ɂ݂Ă���ƁA��Z�Z�Z���[�g�����������V�����ΎR�ɂ́A�X�͎���������Ă��猗�J���ł���킯���Ȃ��A�t�ɁA��O�E��l�X���̌��J���A�����ΎR�ȊO�̍��R�ɖ��c����Ƃǂ߂Ă���A�Ƃ����킯�������ł��邱�ƂɂȂ�B

�@���{�̃J���f��

�@�������āA���݂̉ΎR���A���Ƃ������ŋ߂̒n���̗��j�i���ϐ��j�ɂł����ɂ��Ă��A��̉ΎR�ɂ́A�����̂���Ɠ����悤�Ȑi���̗��j����߂��Ă��邱�Ƃ���������Ă���B

�@���Ȃ킿�A�ΎR�ɂ́A���̒a�����玀�łɂ�������j������A���̎��������ɉ����������̌`����ΎR��̎�ނ��������A�Ƃ��������ۂ�����ł���B

�@���Ƃ��A���{�̉ΎR�ł́A�e�ԕX���̖����A�Ȃ����͕X���̏����ɂ́A�o���ÊD��Ƃ���V�R�K���X�̗����\�������������̋ÊD���i���傤��������A�ΎR�D�j�o���銈���������I�ł������B

����������ƁA�k�C���̑w�_蟂̖����E�唟�i�������j�A�����i�����j�̒f�R��������ΎR�̋ÊD��E�����ΎR�̐V�J���f���̌`���ɂƂ��Ȃ��Ήp���R�⎿�̋ÊD��E���h�ΎR�̂܂��ɍL�����z���鈢�h�o��Ȃǂ́A���ׂĂ��̗o���ÊD��ł���B

�@�n���ÊD��́A���̕��L���L�����Ƃ���̓����ł����āA��������A�R�������āA�����̒n�`�ɂ����ĉ����܂ŗ���Ă����A��������Z�Z���[�g���ɒB���邱�Ƃ�������B

90

�@�܂��o���ÊD��̓����ɂ́A�O�q�̂悤�ȓV�R�K���X�i���j�̒��ԁj�̂�����͗l���������i���܁A�p�b�`�j�������Ă��āA�o��̂悤�ƌł��ƁA����̊�����i�ߗ�������j�������B���Ă��邱�Ƃ�����B

�@���̂����A�o���ÊD��ρA���̖��̂Ƃ���A�K�T�K�T�����┧�������Ă��āA�y����������܂�ł���̂ŁA�n���̊���̂��܂�̒��ɁA���ʂ̐������������ꂽ���߂ɁA���̔M�_�i�X�G�A���_���j���������A����ƂƂ��ɗo���ÊD�₪�͂��������ꂾ���āA�R��������߂����̂ł��낤�A�Ƃ����Ă���B

�@����A���������o����D��𑽗ʂɕ����������ΎR�́A���̎R�̂�����ɂȂ邽�߂ɁA�ΎR�̒������͊זv���������āA�������u�J���f���v�n�`�i2�j�����邱�ƂɂȂ�B

�i2�j�J���f���n�`�@�ΎR�̒��S���܂��͉ΎR�߂��̒n��ɂĂ����~�`�̒n�`�ŁA�זv�ɂ���Ăł����Ƃ�����B

�@�@�J���f�����A�T���ĊC�i�̈�Ԑi�����ɂ�����A�Ƃ������Ƃ́A����ɋC��I�Ȍ����ŁA�����̋������ӂ��āA�o���ÊD��o���� |

���߂����ł͂Ȃ��A�ΎR�̂̂܂��̒n��ɁA�X���ɔ�r���Ĉ�Z�Z���[�g���ȏ�̊C���i���̑��̑͐ϕ��j���̂����A�Ƃ����_�ɂ��W���Ă��邩������Ȃ��B�@�ނ���A�����̋����́A���̌��ʂɗR������n�����ʂ̏㏸�ɊW����ł��낤�B |

�@�J���f���n�`�́A�l�����~�`�̋}�R�ɂ���ĂƂ肩���܂ꂽ�A�ΎR�ɂ悭�����A�ΎR�̂̒f�w�n�`�ł���B

�@���Ƃ��A�k�C���̃N�b�V�����E�����E�����E����E�x┌E�N�b�^���A���k�n���̏\�a�c�E�c��A�����̈��m�Ȃǂ́A���ׂāA���̂悤�ɂ��Ăł����J���f���ɐ������������J���f���ł���B

�@�܂��A���R�̋����Ό��E���b�c�R�̎��ӁE���h�R�̑�Ό��E�������p�E�S�E�����̊C��Ȃǂ́A�������Ăł����J���f���ł���B

�@�J���f���̕��z

�@�Ƃ��낪�A�J���f���͗o���ÊD��o���Ċזv������A����Ŋ������Ƃ܂�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��A���̒��S��܂��ɁA���x�͂��̔����Ƃ��āA�V�����ΎR����A�Ƃ��������������Ă���B

�@���Ƃ��A�k�C���̎x┌̃J���f���̂܂��ɂ́A�b���i���ɂ�j�x��M�O�R�Ƃ������ΎR���A�������p�̃J���f���̒��S�ɂ́A���������ӂ��Ă���B

�@�E�ɂ������悤�Ȏ����́A�ԕX���̐N�����o���ÊD��̕��o���J���f���̊זv���V�����ΎR�̕��A�Ƃ����A��A�̈��ʊW�𐄒肳���鎑���ƂȂ��Ă���B

�@�������A���̂悤�ȃJ���f������ΎR�́A�ΎR�̊�Ղ���r�I�V�����n������ɂł��Ă���n���A���t�������ł����A�n�Ղ��_�炩���n��ɑ����āA�������āA�ԛ����Ð��w�����A�Ƃ������A�Â��Ă������n�Ղ̒n���i�嗤��j�ɂ͂�����Ȃ��A�Ƃ����@�������m���Ă���B

�@���{�ŁA���̂悤�Ȓn�Ղ̐V�����āA�_�炩�Ȓn��A�Ƃ����̂́A�V�����O�I�ɂĂ����u�ΐF�ÊD��v�i�O���[���^�t�A���܂ց[�W�j�n�тƂ���n��ł���B

�@�ł́A�X�͎���̉ΎR�������A�Ȃ��A���̂悤�Ȓn�т������ōs��ꂽ���A�Ƃ������ɂ��Ă͌�ɂׂ̂邲�Ƃɂ��āA�Ō�ɁA�u�x�m�ΎR�͂��������邩�v�Ƃ������_�ɓ����āA���̐߂��Ƃ��邱�Ƃɂ���B

�@���{�̓���ȉΎR�i���Ƃ��A�n�k�v�����Ȃ����Ă����ԎR�E�O���R�Ȃǁj��ʂɂ���A���{�ł͒n�k�ɂ��Ă͐\���܂ł��Ȃ��A�ΎR�ɂ��Ă������A�܂������̗\�m�ɂ͑S���������Ă��Ȃ��B

�@�܂��Ă�A���̒����\��ɂ����Ă���ł���B

92

�@�Ƃ��낪�A�x�m�R����������댯���́A���ܓ�N����S�ܔN�܂ŁA���댯���͈��Z�O�N���ł���A�Ƃ������ӔC�ȕ́A�x�m�ΎR�тɑ�����ΎR�́A�L�j�ɂ����锚�������̓��v�ɂ��ƂÂ����@�ł����āA���̃j���[�X�Z���^�[���ǂ��ɂ��������͒m��Ȃ����A�S����Ȋw�I�Ȕ����ł���B

�@�x�m�E�����̗Ⴉ��킩��悤�ɁA�ΎR�����̈ꐶ�́A���Ȃ��Ă���N���邢�͖��N�̌��Ő���������̂ł���B

�@�����Ă܂��A���̊����̂��������̋�̓I�ȏ�����m�邱�Ƃ́A�ΐ��ɐ������������������m��ȏ�ɁA����̉Ȋw�̗͂��܂�����Ȃ��ފ݂ɂ���B

�@����ɂ�������炸�A�������̊w�҂��A�߁X���S�N�̎����ŕx�m�R�̔�����\��������A����������e�[�}�ɂƂ肠�����肵���Ƃ���A����́A���܁Z�`�ܓ�N�Ԃ̎O�Z�̒j�q�̕��ώ������Z����N�ł���A�Ƃ������v����A�O�Z�̗F�l�̎��S�N����\������ɂЂǂ��������ȁA�w�҂Ƃ��Ă͎��E�s�ׂł���A�Ƃ���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�Ȋw�ɂ́A���̎���Ƃ��̎Љ�ɑ��������A�e�[�}�Ɖ����̌��E������B

�@�x�m�R�̔����ɂ��Ă̗\���́A�܂��Ɉ��ܓ�N�����́\�\�����Č��݂��Ȃ��\�\�Ȋw�̌��E��Y�ꂽ�����Ƃ���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B

�@���݂̉Ȋw�̐����ł́A�x�m�R�������̉\���͎c���Ă��邪�A�������Ɏ��ΎR�ɂނ����x�ΎR�ł���A�Ƃ����ȊO�ɁA�\������Ȃɂ��̂��茳�ɂ͂Ȃ��A�Ƃ����̂��A��ԗǐS�I�ȓ����ł͂Ȃ����낤���B

�@�X�͎��オ���{�̏�ɂ���������́A����ɕX�͒n�`��J���f���n�`�����ł͂Ȃ��B

�@���ʂ̓s���Ƃ��܂���ɌX��������̂ŁA���ׂĂ͏ȗ����邪�A�����ɂӂꂽ�͊ݒi�u�ɂ���A���n�ɂ���A�͂��܂��A�������\�������I�w�i3�j�ɂ���A�����͂��ׂāA�X�͎���Ƃ̊֘A�ōĔF������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����{�̎��R�ł���A�Ƃ����_�����������킦�āA���ɂ����ނ��Ƃɂ���B

�i3�j�I�i�ꂫ�j�w�@�����n���Ȑ��̎R�n�ɕ��z����A������R�����w�����̈��ł���B

�@�������Ă݂�ƁA�k�C���̗o���ÁE�D��E�{�B�k���̃��[���w�E�{�B�암�̎R�����w�E��B�̃V���X�w�Ȃǂ́A���{�̕X�͎���́A |

�n�������ɉ��������Y���ł��낤�A�Ƃ������Ƃ��A���ڂ낰�Ȃ��瓪�ɕ���ł���ɂ������Ȃ��B

�@�܂��A���{�̊e�n�A�e�w�̔S�y�w�Ȃǂ��A�����炭�A�������̍D��ɂȂ�ł��낤�B |

94

�@�@�@�@�@3�@�ۂ̂������@top

�@�����̈ړ�

�@�X�͎���̋C�ەω��́A���R�A�����̐��E�ɂ��e�����āA�X���ɂ͖k���n�̐������쉺���A�ԕX���ɂ͓���n�̐������k�シ��A�Ƃ��������I�Ȑ����̈ړ������N�����͂��ł���B

�@����́A���������l�ӂɂ悹�Ă͂������g�̎p��A�����Ԃ���������̖͞���v������������A�X�͎���̔������G�����ł���B

�@�����A���[���b�p�ł́A���̔������G�������ł��Ă��āA�X���ɂ����鐶���̈ړ����A��ɂƂ�悤�ɂ킩���Ă���B���Ƃ��A�h�C�c�𒆐S�Ƃ����������[���b�p�ł́A��O�X���ɂ́A���i�M�E���~�E�u�i�̗тɂЂ��Â��āA�c���h���̌��삪�Ђ炯�A��p���i�����̂����j�E���i���j�T�C�E�}�����X�E�W���R�E���E�g�i�J�C�Ȃǂ�����ɏ]���Ĉړ����Ă����B

�@�����āA��O�ԕX���ɂȂ�ƁA�����ɂ̓}�c�E�J�V���̗т��Ƃ��Ă����A���������Ԏ��E�n�E�����N�T�C�E�p���I���N�\�h���ۂȂǂ��Z�݂��Ă����B

�@�����āA���̂悤�ȓ����̈ړ��ɂ�āA�����̃l�A���f���N�[���l�́A�X���ɂ̓}�����X��ǂ��A�ԕX���ɂ͔n�����A�Ƃ�������̐��������Ă���킯�ł���B

�@�₪�đ�l�X���ɂȂ�ƁA���̒n�́A�Ăу��~�̗т�c���h���̌���ɂ�����Ă��܂��ƂƂ��ɁA����n�̓����́A���邢�͎��ɂ����A���邢�͓�ֈړ����āA���x�͍Ăё�Q�̃}�����X��g�i�J�C�E�уT�C�E��p���E�W���R�E���Ȃǂ̖k���n�̓��������݂��悤�ɂȂ��āA�ԕX������̐��c��́A�킸���ɓ����̃��C�I���ƃn�C�G�i�����ɂȂ�A�Ƃ������������o�������B

�@�����āA�����̓l�A���f���^�[���l�ɂƂ��Ă�����āA�N���}�j�����l���Α���|��������Ċ���A�Ƃ�������i������ł���B

�@���{�ɂ���l�I�ɂ͂�������Ȑ���������ł������Ƃ͂킩���Ă��邪�A����܂ł͕X���Ɗ֘A�����邱�ƂȂ��A������l�I�̉����L�ڂ���A�Ƃ������d�����唼�ł������̂ŁA���{�̕X�͎���̌o�܂��킩�肩���������A���̂悤�Ȍ����ɂ��̂܂ܖ𗧂����͂قƂ�ǂȂ��A�Ƃ����Ă������炢�ł���B

96

�@���̂����A���[���b�p�Ƃ������āA���{�ɂ͕X���łł����n�}���Ȃ������ɁA���{�𐔃����ŋ��A���[�̂��������C���i��5�\�j�������������āA�����̈ړ��ƁA����ɑΏ������X�̍l�����������������Ă���B

�@����Ȃ킯�ŁA���{�̕X�͎���̐����̐��ڂ́A���܂Ȃ��A�����傴���ςɁA�������A���Ƃłׂ̂�悤�ɁA�����Ԃ�䂪�p�ł����ʂ�������Ă���ɂ����Ȃ��B |

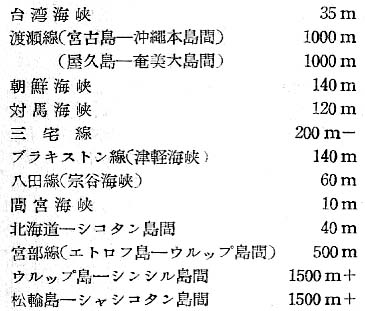

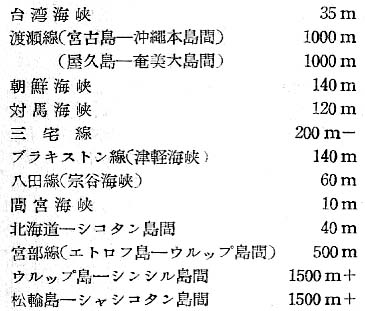

��5�\�@���{�̂����ȊC���Ƃ��̐��[

|

�@�ۂ̕��z

�@�X�͎���̓��{�ɂ���������ȓ���������ł����킯�ł��邪�A���̂����M�������͈�Z�Z��]�肪�L�^����Ă���B

�@���������̒��ɂ́A��Z��ɋ߂��ۂ̉����܂܂�Ă��āA���@���ꂽ�̐���������Ȃ�A�����炭��̌��ɂȂ�ł��낤�B

�@�l�����C�Ɉ͂܂�Ă�����{�ɁA�C���j���œn�邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ۂ̉����i��Ƀo���o���ɂȂ����l���̍��ƉP���j���A���̂悤�ɂ�����������邱�Ƃ́A���ꎩ�g�Ƃ��Ėʔ��������ł������łȂ��A�X�͎���̋C��␅���̕��z���Ƃ����ɂ��Ȃ���́A�Ǝv����̂ŁA���ɂ́A�ۂ̉��������ɂ��āA�X�͎���̓��{�̐��������������Ă������Ƃɂ���B

�@�X�͎����i��l�I�j�ɂ́A�ۂ̒��Ԃ���12�}�̂悤�Ȗʔ������z�����Ă������Ƃ��m���Ă���B

�@�܂��k�l�Z�x�Ȗk�ɂ͖k�Ɍ����Ƃ�܂��ă}�����X������ł����B����͎��m�̃}�����X�Łu�k���̃}�����X�v�Ƃ��A�u�т̂͂����}�����X�v�Ƃ��钇�Ԃł���B

�@���āA���̓���ɂ́A�k�l�Z�x�̐��ɂقڕ��s���āu���т̃}�����X�v�܂��́u�g���S���e���[�}�����X�v�̕ʖ������p�����b�t�@�X�ۂ̒��Ԃ�����ł����B

|

��12�}�@��l�I�̏ۂ̕��z�i�I�Y�{�[�����}�j

|

98

�@�����āA���̓�ɂ́u����̃}�����X�v�Ƃ���A�[�L�f�B�X�R�h���ۂ̒��Ԃ��g�����Ă����B

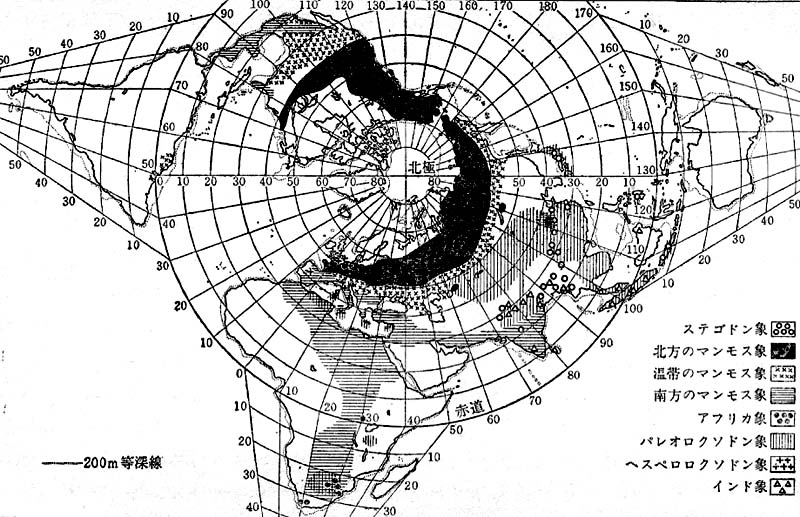

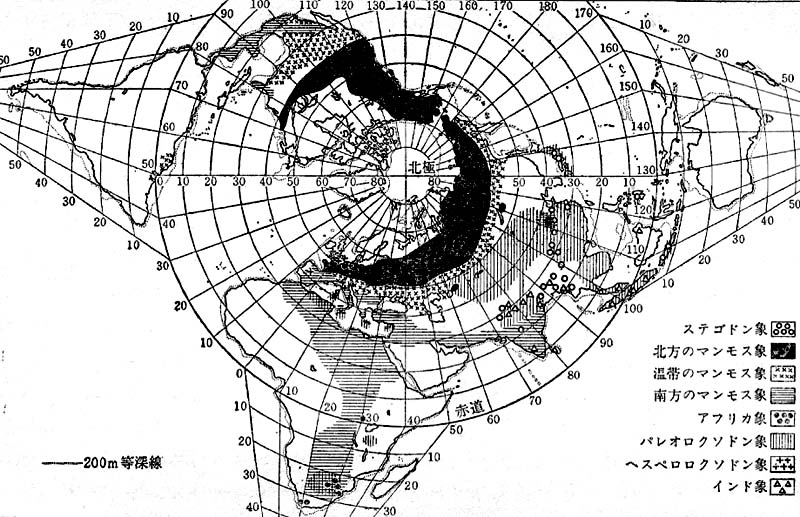

�@����̃}�����X�́A�����ς�A�t���J����C���h�̒n��Ɩk�A�����J�ɂ�������ł��āA�������m���ʂɂ́A��ɃA�[�L�f�B�X�S�h���̈ꑰ�ł���p���I���N�\�h���ۂ����z���Ă����B

�@���̂ق��A�E�ɂׂ̂����̏ۂɋ߉��̃A�t���J�ۂ�C���h�ۂ̐�c���A���ꂼ��̌̋��Ɏp����������Ă������A�����Ƃ͕ʌn���ŁA����ɌÂ��^�̏ۂ̎q���E�X�e�S�h���ۂ������𒆐S�Ƃ���A�W�A�ɉh���Ă����������m���Ă���B

�@����n�̓���

�@���{�ɂ͑�l�I�̏����ɁA���łɂ����̏ۂ̂����A�X�e�S�h���ہE�p�����b�t�@�X�ہE�p���I���N�\�h���ۂ��m���Ă��āA�����͑��X���ɊC�ʂ������������߂ł����������킽���đ嗤������{�ɓn���������̂ł���A�Ƃ����Ă���B

�@�������A���X���̊C�ނ́A����܂ł́A�l�ɂ���Ĉ��Z���[�g���ȏ�A��Z�Z���[�g���ɂ���ԑ�C�ނƂ����Ă������A�ŋ߂ł́A�X���Ƃ��Ă͍ŏ��̒l���łĂ���̂ŁA���̂悤�ȏ����ȊC�ނł́A�n������O��㋂͂������̂��ƁA�ƂĂ����N�C���i�������j��Δn�C���i�������j��n�邱�Ƃ��ł��Ȃ������ɂ������Ȃ��B

�@����A�p�����b�t�@�X�ۂƃp���I���N�\�h���ۂ��A���ꂼ���O�I�̖��ɁA�C�^���[�ƃC���h�̌̋������Ƃɂ��Ĉړ����͂��߂����������킹�l����ƁA�����̏ۂ́A���łɑ�O�I�̖��ɓ��{�ɗ��Ă����A�ƍl���邩�A��l�I�̂͂��߂́A�܂����{���嗤�Ɨ������̂܂܂ł������A�ƍl����̂ق��͂Ȃ��i��13�}�j�B

�@���̂悤�ȍl���́A�����ɂׂ̂����i�����ɂł��������ΊD��̏ォ��A�p���I���N�\�h���ۂ̉����������ꂽ���Ƃ�������ł�����A���܁Z�Z���[�g���ȏ�̐[�������C�łƂ肩���܂ꂽ����ɏۂ����z���Ă��鎖���́A����ɂ��̌�̊C���ʉ^�����炾���ł͐����ł��Ȃ��ł��낤�B

�@�]���āA�C���ʉ^�����������z�̂����ŁA�{���ɖ��ɂȂ�̂́A���X���Ȍ�Ƃ������ƂɂȂ낤�B

100

�@���X���̍��A���{�ɂ��������́A�p���I���N�\�h���ۂ̓��{�I����A���Ȃ킿�i�E�}����(Paleoloxodon namadicus naumanni�j�𒆐S�ɂ��āA���m�ہA�V�i���iStegodon sinensis�j�̂ق��A�W���t�E�V�t�\�E�i���̈��j�ȂǓ쒆������}���[�����ɂ������A����䂿����n�̂��̂��ڂɂ��B |

��13�} ��l�I�����̓��{

|

�@�Ƃ͂����A�G�]���̂悤�Ȗk���n�̓����̉����A���̎����̂��̂��A�Ƃ����Ă���̂ŁA���̍��́A���N�E�Δn�̗��C�����A�Ìy�C�����C���ʍ~���ɂ���ĂƂ��Ă����A�Ƃ����Ă���B

�@�����A���X���̊C���ʍ~������l�Z���[�g���ɂȂ�A���{�͊��S�ȑ嗤�Ɨ������ɂȂ���肩�A���{�C�͓����̌ƂȂ��Ă��܂��B

|

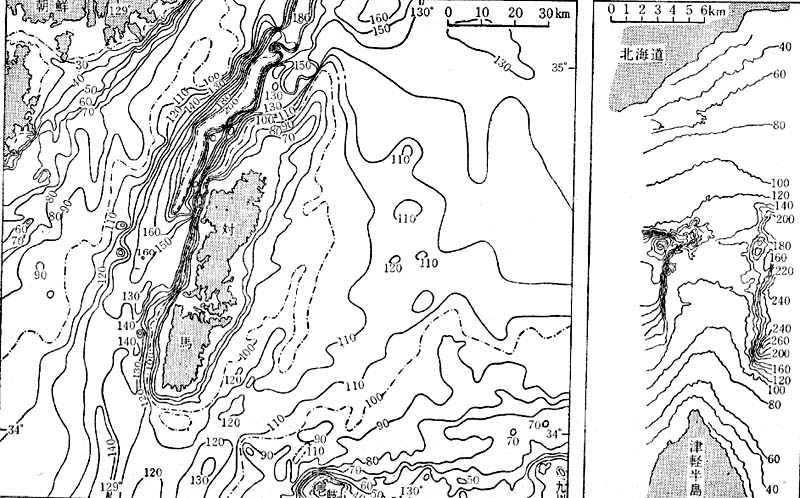

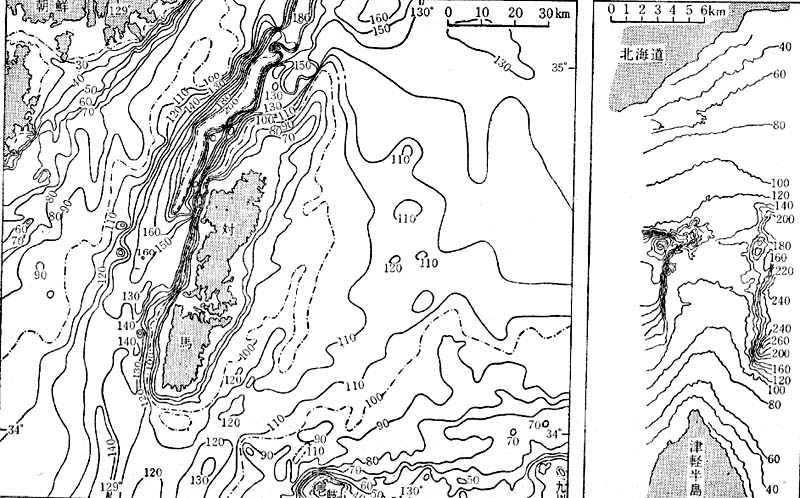

��14�}�@���N�E�Ìy���C���̊C��n�`�}�i����ʕ����A���H�����}�j���F���N�C���E�F�Ìy�C��

|

�@�܂��A�C���ʍ~�����Z���[�g���Ȃ�A���N�C���͕���܃L���̐����ɁA�Ìy�C�������l�L���̐����ɂȂ��Ă��܂��A���{�C�͂��̓�̐��������ɂ���đ����m�ƂȂ��邱�ƂɂȂ��i��14�}�j�B

�@�Ȃ��A���̎����̐A���ɂ��ẮA�����ɂׂ̂����r�J�w�◳���w�̂��̂�����ł����āA���̂悤�Ȏ��R���̂��ƂŁA�k���l�̒��Ԃ��A���邢�͓��{�ɏb��ǂ��ēn���Ă�����������Ȃ��B

�@�k���n�̓���

�@��O�X���̍��ɂȂ�ƁA�A�Y�}���O���E�n�^�l�Y�~�E�A�i�O�}�E�^�k�L�E�G�`�S�E�T�M�E�g���Ȃǂ̂ق��A���݁A�{�B�ɕ��ʂɂ���ł��铮�����ڂɂ��悤�ɂȂ�B

�@�����́A�������������k�����疞�B�n���̂��̂ł���B�܂��A����̗������킽���āA�Ăѓn�����Ă������A���邢�͓��{�ɂ��݂����������i�E�}���ۂ̉����c���Ă���B

102

�@�Ƃ��낪�A���̎����ɂ́A�V�x���A�E�����Ƃ������k���n�̏b�̉����A�{�B�ł͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��̂ŁA���łɂ��̎�������Ìy�C���͊J���Ă��āA�k���n�̓����̓쉺���A���܂������Ă����A�ƍl�����w�҂������B

�@���̓_�́A�i�E�}���ۂ̖k�����X�ɏI���Ă��邱�Ƃ�������ł������A�Ƃ����Ă��邪�A���̉����͂��Ƃɂ䂸�邱�Ƃɂ��悤�B

�@��O�X������́A�قڋ��Ί펞��̒����ɂȂ�̂ŁA���łɂ��̍��A����̗�����������āA�l�A���f���^�[���l�̒��Ԃ����{�ւ���Ă����ɂ������Ȃ��B

�@�ނ�͖��\�Ί�Ƃ��鈬���i�ɂ�����j�𒆐S�ɁA���܂Ȕ�͂��i�X�N���C�p�[�j��̃i�C�t�i�u���C�h�j��ɂ�����l�����ŁA���Ȃ��Ă����݂̌Q�n��������܂ł���Ă������Ƃ́A�܂��ɂ��ׂ̂��Ƃ���ł���B

�@�������A�ނ炪�b��ǂ����́A���݂�����Z�Z���[�g���ȏ�C�����Ђ����嗤�I��ł���A�����ł͗��̗F�Ƃ��A�ڈ�Ƃ��Ȃ�x�m�̎p�͂��܂��Ȃ��A�������������Ԋ֓����[���̑����ɁA�����ΎR��������ɗo��𗬂��A�ΎR�D�����������Ă�����i�̒��ɂ���Ђ낰��ꂽ�ɂ������Ȃ��B

�@���{�̃}�����X��

�@���ɑ�l�X���̂���ɂȂ�ƁA�k�S���ւ́A�k���̑嗤����}�����X���n���Ă����؋������ɂ���Ă��������Ă���B

�@�܂�A�k�C���͊����E�V�x���A�Ɨ������ɂȂ��āA��̔������`�Â����Ă����̂ł��낤�B

�@����A���̎����ɂ́A�{�B�w�}�����X���n���Ă����؋��͑S���Ȃ����A�܂��嗤����M���������勓���ēn���Ă����������m���Ă��Ȃ��B

�@�܂��A��l�X���̊C���ʍ~�����A��ꈟ�X���ȍ~�A�������ɂ��Ƃ낦�Ă����������������āA��l�X���ɂ́A�{�B���A�k�C���Ƃ��嗤�Ƃ��S���������Ă��܂��Ă����Ƃ����Ă���B

�@�������A�ԋ{�E�@�J�̂悤�ȐC���́A�Ō�܂Ő����Ɨ����̏�Ԃ��J��Ԃ��Ă����ɂ������Ȃ��B

�@�܂��Ă⏼���̂悤�ȌQ�������́A��l�I�̖��̓M�J�ł����āA�܂��ɏۊ��̋t�P�[�X�̂悤�Ȃ��̂ł���B

�@�Ƃ��낪�A��l�X���A���m�ɂ����ƁA��l�X����X���i�v2�j�ɂȂ�ƃN���}�j�����l�̒��Ԃ̈╨�i�Ί�j�����{�ɂ���������łĂ��邱�Ƃ́A���łɂ��b�����Ƃ���ł��邪�A�ނ�́A�܂��M�������Ă��Ȃ������̂ŁA�ǂ����炩���{�֗�����n���Ă���Ă����A�ƍl����ق��͂Ȃ��B

�@�������A����܂ł̐����ɂ��ƁA���Ȃ��Ă���l�X���̂͂��߂ɂ́A���łɖ{�B����C�̌Ǔ��Ƃ��ČǗ����Ă����킯�ł��邩��A�N���}�j�����l�̒��Ԃ́A�k�C���ւ͓n���Ă����Ă��A�Ìy�C���̊ݕӂŁA�n�^�Ƃ����Â܂����ɂ������Ȃ��B

�@����A�ނ炾���łȂ��A���{�̎p�������܂Œǂ��Ă�����X���A���̖����ɂԂ����āA�n�^�Ƃ䂫�Â܂��Ă��܂����̂ł���B

104

�@�嗤�Ɠ��{��

�@�ȏ�A��X�́A����܂ł̒n���w�ҁE�n�`�w�ҁE�Ð����w�ҁE�l�Êw�ҁE�����n���w�҂Ȃǂ̑����Ɠ����ԓx�ŁA���݂̓��{�̎p�i�n�`�j���l�I�̑S���Ԃɂ킽���ČŒ肵�čl���A���͓��A�C���͊C���Ƃ��āA�b�������߂Ă����B

�@�����āA���̂悤�ȌŒ肵���n�`�ɂ������āA�X���ɂ͊C�ݐ����ǂ��Ȃ邩�A�C���͕��邩�J�����A�����͓n���ł��邩�ǂ����A�Ƃ����_�@��p���A�n�k�ϓ�����O�ɂ�������؎D�̂悤�Ɏ�舵�����Ă����B

�@�����A�͂����Ă��̂悤�ȁu�_���v�͐������ł��낤���B�����ŁA��X�́A�u�_���v�Ƃ����X�͂�����O�Ȑ��U�ɍs����͂܂�Ă��܂����̂ł���B

�@�܂��A��l�I�i�X�͎���j�̐������̏o���́A����܂ł͑��X���̑�C�ށA���Ȃ킿�A���{���Ƃ�܂��e�C���̕��E�嗤�Ƃ̗������Ő�������Ă����B

�@�������A���łɂׂ̂��悤�ɁA���X���̊C�ނ́A���E�I�ɂ݂čŏ��ł����āA����ł͂ƂĂ��C���ʉ^�������ő�l�I�̐������̏o��������ł��Ȃ����Ƃ́A������������炩�ł��낤�B

�@�]���āA��l�I�̏����̓��{�́A�܂��嗤�Ɨ������ł���A�ɒ[�Ȃ�������������A�嗤�̈ꕔ�ł������A�Ɣ��f����̂ق��͂Ȃ��B

�@���ɁA��������ɁA���X���̊C�ނ��A�ő�̂����i��Z�Z���[�g���j�ł����āA���̍ۂɐ������n�����闤�����ł����A�Ƃ��Ă��A���O���̗�Ƃ͑S���t�ɁA���̊Ԃɓ���̃}�����X�E�p���I���N�\�h�����X���̓��{�ɖk�サ�ēn������A�Ƃ������Ƃ́A�S���̃i���Z���X�ƂȂ�B

�@�]���āA��l�I�̏����ɁA���łɓ��{�������n�̏ۂ̉������������A�Ƃ������Ƃ́A��ꐅ���̋C���ƊC���ʂ̍~���������Ȃ��������Ƃ��Ӗ�����Ɠ����ɁA���{����O�I�̖��ȗ��A�嗤�Ɨ������ł���A����炪��O�I�ɓn�����Ă����̂łȂ���A�g�������ԕX���ɂ����A�C�ʂ�����Ă��A�Ȃ����嗤�ƂȂ����Ă��闤���Â����ɖk�サ���A�ƍl����ق��͂Ȃ��Ȃ�B

�@���ɁA���X���ȉ��̊e�X���ɂ��Ă��A�S������Ɠ����_���ł����ނׂ��ł����āA���Ƃ��A�X���̊C�ނɂ���āA���̂Ǔ�k�̊C���������ɂ��Ă��A����n�̐������A�Ăɕ��ϋC������Z�x�߂����Ⴍ�Ȃ������{�ɐN�����Ă��邱�Ƃ́A�l���邱�Ƃ�����������Ȃ��ł��낤�B

�@�t�ɁA���̊��Ԃɂ͏��O���Ɠ����悤�ɁA�k���n�̐������쉺���Ă���̂����R�ł����āA����ɂ́A�Ȃ�̋^����c��Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�A�������Ė��ɂ����Ȃ�����܂ł̑w�ʊw��Ð����w�̎����ɂ��ƂÂ��Ă��A��l�I��ʂ��āA���{�������n�E�k�������n�E���B�n�Ȃǂ̐����̉����L�ڂ���Ă��鎖���́A�ԕX���̊C�i�������Ă��A�嗤���琶�����n���ł��闤�H���A���Ȃ肠�Ƃ܂Ŏc����Ă����i���{�͐����ő嗤�Ɨ������ł������j�Ƃ������Ƃ̏ؖ��ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B

106

�@���̂悤�ɍl���Ă���ƁA���{�ł́A�܂����[���b�p�̂悤�ɕ��͂͂�����ł��Ȃ����A�X���E�ԕX����ʂ��āA��͂萶���̎����I�ړ������Ȃ�ŋ߂܂ōs���A���������[���b�p�Ɠ����悤�ɁA�嗤�́u�ꕔ�v�Ƃ��āA���ꂪ�@���ʂ�ɍs���镑�����Ă����ɂ������Ȃ��B

�@�X���Ɠ��{��

�@�ł͂���܂ő�l�I�̌����҂̖ڂ����f���A�������N���Ă���C���͂��ǂ̂悤�ɂ��Ăł��Ă����̂ł��낤���B

�@���ɂρA���̓_���l���Ă������Ƃɂ���B

�@��X�́A�X���ɊC�ނ�������ƁA���ΓI�ɗ��n�͏㏸���āA�͐���͂��߂Ƃ���e��̐N�I��p���Ⴊ�����Ă��鎖����m���Ă���B

�@���ɑ嗤�I�ɉ��̊C��J���c��A�L��ȑ嗤�I�̕��R�ʂ��������A���i���̊C��i�u�����m���Ă���B

�@�����āA���̂悤�ȑ�l�I�̐N�I��p����A�ЂƂ���{�����������ł������Ƃ͍l����ꂸ�A�䍂����������݂̊C�����\�\����A��l�I�̂͂��߂���A���̈ʒu�ɂȂ�炩�̐��n�i�n�\�̐������X�ƏW�܂��Čn�����Ȃ��ė���鎞�A���̌n���������j���������A�Ɖ��肷�邱�Ƃ��Ó��ł������ɂ��Ă��\�\�N�I�̑ΏۂɂȂ�Ȃ������A�Ƃ͖��ɂ��l���邱�Ƃ�������Ȃ��ł��낤�B

�@�Ȃ��A�\�r�G�g�̊w�҂����́A��l�I�̏����܂ŁA�嗤�̉͂́A�����A���{�C�߂Ă������n�𗬂�āA���{�̓��C�݂ő����m�ɂ������ł����A�ƍl���Ă��邵�A���[���b�p�ł��A�{�X�|���X�C���́A�X���ɂ͍��C�̐��𗬂������͒J�ł��������A�X���������āA�͂��߂ĊC���ɂȂ������A�W�u�����^���C�������������̂͑�l�X�����A�ƍl���Ă���悤�Ȃ킯�ł���B

�@�]���āA�X�����d�Ȃ邲�ƂɁA���݂݂�C���i����т��̑��̓��{�̗��n�ƊC��̒n�`�j���A�����������A�[�߂��Ă������A�ƍl����̂������Ƃ��Ó��ł��낤�B

�@�������A�n�k�ϓ����Ƃ�킯�͂������A�Ƃ����Ă�����{�̂��Ƃł��邩��A�����̒n�`�́A����ɐN�I��p�����ł͂Ȃ��f�w��p�␠�ȍ�p�ɂ���āA���邢�͂����A���邢�͏������ꂽ�ɂ������Ȃ��B

�@���������{�́A�����܂œ��{�́A��l�I�̏I��ɋ߂Â��Ă��A���̖{���̎p�ł���嗤�Ƃ̗������̎p�𐏏��Ɏc���āA�e�X�����ƂɁA����ƌ��݂̎p�ɋ߂Â��Ă����A�Ƃ������Ƃł���B

�@���̂悤�ɂ��āA�����炭�ŏ��͒J�ł���A��ł��������݂̊C���́A�₪�Đ��H�ƂȂ�A�C���Ɉ���āA�܂��܂������̈ړ��̏�Q�ɂȂ��Ă������ɂ������Ȃ��B

�@�������A���̏�Q�͊ԕX���ɂ͊g�債�A�����ɑ�����͐A���ɁA��̓����ɑ�����͗��n�̚M�������ɁA�F�⎭�ɑ�����̓��O����ۂɂƂ��āA���z�����������̂ɂȂ��Ă������ɂ������Ȃ��B

�@�����A���{�̌��݂̐A�������A�ǂ��炩�Ƃ����Γ���n�̂��̂ɂƂ݁A�����ł͂��̋t�ł���A�Ƃ������ۂ̐������A���̂悤�ȍl���ʼn����̓����J�������̂Ǝv����B

108

�@���̂悤�ɂ݂Ă���ƁA���N�C����Ìy�C�����傫��������ꂾ�����̂́A�����炭�A���{�̈�ʓI�㏸������������O�X���i��15�}�j����ŁA�ۂ̂悤�ȓ����̏�Q�ɂȂ��Ă����̂͂v1�A���̑��̚M�������̈ړ������܂�����悤�ɂȂ����̂͂v2�Ȍ�ł������Ɛ��肳���B

�@�]���āA�i�E�}���ۂ́A���Ȃ��Ă���O�ԕX���A����������Ƒ�O�ԕX���܂ŁA���{�ɒ�Z���邱�ƂȂ��A�C��̕ω��ɉ����āA���R�ɓ���֑ދp���A�܂����{�ւ���Ă���A�Ƃ����o�߂��Ƃ��Ă����̂ł��낤�B

�@�������A��O�X���Ȃ����͂v1����A�i�E�}���ۂ́A�C���ʂ��������X���ɂ��A���͂�ޘH���������Ă��܂��A�����܂ʂ��ꂽ���̂́A�����̓��{�̋C��ɓK�����āA���Ƃł̂�A���{�I�ȏۂɐi�����ė]���������������̂Ǝv����B |

��15�}�@��O�����̓��{��

|

�@�܂��A�܂��ɂ��ӂꂽ�悤�ɁA��\�㗢�l�ɊJ���Ă����Ó����p��������Ċ֓����������ƂƂ��ɁA���݂̓����p�����܂ꂽ�̂́A���������O�ԕX������v�ɂ����Ăł���A���˓��C�̂悤�Ȃ��̂��A�X���Ɍ��݂̊C���������ł������n���A���̌��`���A�Ƃ����Ă���B

�@�v�̊C�݂̂���ɂ́A���{�ɂ��N���}�j������̒��Ԃ��n���Ă������Ƃ͌䏳�m�̂Ƃ���ł��邪�A�ނ�͐̃i�C�t�i�u���C�h�j���͂��i�X�N���C�p�[�j�̂ق��ɐ��I�ɍH���ꂽ�Α��ŕ������A�q�\�������ꂽ�l��ł���������A���Ƃ��������Ȃ�̐��������łɂł��Ă��Ă��A�k������A�X�����u�����v�i1�j�������n���Ă������Ƃ͏\���ɉ\�ł������ł��낤�B

�@�i1�j�@������������@���݁A�ԋ{�C����J���`���b�J�����Ɛ��i����ނ���j���̊ԁA�Ƃ��ɒm�������̊ԂƎΗ��Ԃ̊C�ʂ��A�~���̓����̈ړ��ʘH�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ́A���m�̂Ƃ���ł���B

�@�N���}�j�����l�̒��Ԃ����{�ɏZ�݂��Ĉȗ��A���{�͕����ǂ��葾���m�̒��̌Ǔ��Ƃ��ēƗ����A���̌�͑債�������̓n�����Ȃ��A���Ί펞��ȍ~�ɂȂ��āA�ۖ؏M�ɂ̂������{�l�̐�c�̓n�q���͂������Ȃ��Ă��邾���ł���B

�@���̂悤�ɁA�X���ƊԕX���ɑΉ������C�ނƊC�i�A�Ȃ�тɊ��g�̋C��̌�ւɂ�āA�傫�Ȑ����̈ړ��ƁA�V�������ɓK�����������̔����A���ɓK��������Ȃ����������̖ŖS�����肩�����ꂽ�킯�ł���B

�@���݁A�e�n�̍��R�ɂ������ĕ��z���Ă���X���̐����̐����c���i�⑶��j�ɂ́A���{�A���v�X�̃J���V�J�E���C�`���E�E�g���_�J���Q���i�����j�A�k�C���̃i�L�E�T�M�E�E�X�o�L�`���E�E�J���t�g�q���E�����i���j�Ȃǂ�����A�C��̗₽�������ނ낷��ꏊ�i�p��j�Ȃǂɂ��A��̓����Ȃǂɂ��āA����Ɠ������ۂ��m���Ă��邱�Ƃ͎��m�̂Ƃ���ł���B

110

�@��X�͍���͈ȏ�Ɏw�E�����悤�ȕX�͎���̓��{�ς��\���ɘ_���鎆�������Ԃ��������킹�Ă��Ȃ������B

�@����������A���̂悤�Ȋϓ_�Ŏ������W�߁A���邢�́A����܂ł̎��������Ȃ����A����܂łƂ͂��������A�X�b�L���������{�̐������z�̎p���ꊪ�̊G�����ɂ��Ď������Ƃ��ł���ł��낤�B

�@�������A������ɂ��Ă��A��X�����݁A���ȗ[�Ȃɒ��߂���{�̎p�́A�嗤�ɏ]�����Ă������{���A�����Đl�ނ̒a���������ł������悤�ɁA�X���Ƃ̋ꂵ�����������ɑς��Ă������ʐ��܂�ł����̂ł���A�Ƃ������Ƃ͌��l�Ȏ����ł���B

�@�Ȃɂ��A�A���v�X������̌��J��`�܂Ȃ��Ă��A�Ìy�C�����A���N�C�����A�����Ă����炭���{�C���A�X���Ƃ������������{�̖��_�̏��Ղł���B

�@�X�������͓��{�̂��т������t�ł���A��Ă̐e�ł���B

�@�ł́A���{�̐��݂̐e�͂Ȃ�ł��낤���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |