|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�t�\

�O�@�X�͖��

47

�@�@�@�@�@1�@�X���@top

�@�ΐ��̕X��

�@�l�H�q������������Ĉȗ��A����܂ł͊w�҂̎v���̑Ώۂ⎍�l�̔��z�̗��i���āj�ɂƂǂ܂��Ă������̐��X���A�F�����s�̑ΏۂƂȂ��ċ}�ɉ�X�̐g�߂ɂ��܂��Ă����B

�@���̂悤�Ȑ��̈�ɂ͉ΐ��������āA�����ɂ͐l���i�ΐ��l�j���Z��ł���Ƃ��A�^�͂��\�z����Ă���A�Ƃ�������z�͂��Ă����Ă��A�����ȐA�������݂��邱�Ƃ�A�H���ł͂��邪�_�f�E�Y�_�K�X�E���������݂��邱�ƂȂǂ́A���͂�^�����Ƃ��ł��Ȃ����̂ƂȂ��Ă���B

�@�Ȃ��ł��ΐ��̗��ɂɂ́A���傤�ǔ����X�q�����Ԃ����悤�ȕ��������邱�Ƃ�A���ꂪ�Ăɂ͂����炩�������Ȃ�A�~�ɂ͐ԓ��ɂނ����Ċg�����Ă���烎��͗L���ŁA����͉ΐ��̗��ɂɑ��݂���X�A�܂�u�X���v���ƐM�����Ă���B

�@�����A��X���F�����s�ɂłāA�ΐ�����n�����ϑ�����ƁA���傤�ǂ���Ɠ������ۂ��ώ@���邱�Ƃ��ł��A�n���͗��ɂɔ����X�̖X�q�����Ԃ��Ă��āA���̖X�q�͉Ăɂ͏������Ȃ�A�~�ɂ͐ԓ��ɂނ����Ē���o���Ă���̂����邱�Ƃ��ł���ɂ������Ȃ��B

48-2

�@�����āA�n���̏ꍇ�ɂ́A���̕X�̑w�𐅊��Ƃ͂��킸�A�u�����v�q��O�O�E��Z��r�Ƃ��ł��邱�Ƃ����łɌ䏳�m�̂Ƃ���ł���B

�@�Ƃ���ŁA�n���̗��ɂɔ��B���Ă���X�i�X���j�̗ʂ́A���������ǂꂭ�炢�ɂȂ�ł��낤���B

�@�n���ϑ��N�ȗ��A��X�ɐS�e���݂Ԃ����Ȃ�����ɑ嗤�́A�V���̒n�}�Ȃǂɂ͏����ȏk�ڂŏ�����Ă��邽�߂Ɏ������Ƃ��Ȃ�Ȃ��ł��낤���A�A�����J���O���ƃI�[�X�g�����A�����������炢�̖ʐ��i��O�Z�ꖜ�����L���E���{�̖�O���{�j�������Ă���B

�@�������A���̑嗤�͈�ʂɌ����X���ł������Ă��āA�Ăł��C�݂ɂ킸���ȘI����݂��邾���ł���A��r�I�L���X����J�������̂��A���X�C�ƃE�F�S�A���C�ɖʂ������������ł���B

�@�]���ē�ɑ嗤�ɒ���߂��X�̌������A����Ɉ�Z�Z���[�g���Ƃ��Čv�Z���Ă݂Ă��A���̗ʂ͔���Ȃ��̂ɂȂ邱�Ƃ͒N�̖ڂɂ����炩�ł���B

�@�Ƃ��낪�A�ɒn�̕X�͂���ȂȂ܂₳�������̂ł͂Ȃ��̂ł���B

�@�O���[�������h�̕X��

�@�嗤�Y�ڐ��q��Z�O�r�̑n�n�҂Ƃ��ėL���ȃE�F�[�Q�i�[�́A���O�Z�N�Ɏ��������Ă��嗤�Y�ڐ����ؖ����邽�߂ɖk�A�����J�ƃO���[�������h�̊Ԃ̋����̕ω��𑪒肵�悤�Ƃ��ĉ���ڂ��ɃO���[�������h�ɂ킽�����B

�@�s�K�ɂ��āA�ނ͂��̒T���̍ۂɐ���̂��߂ɑ���ĕs�A�̋q�Ƃ͂Ȃ������A���̓r���ɒn�k�T���@�ɂ���ăO���[�������h�̕X���̌����𑪒肵�Ă݂��̂ł���B

�@�ނ̐ݒ肵�������́A�O���[�������h�̒������̐��C�݂���A�����̒��S�ɂ�������̂ł������B

�@����ɂ��ƁA���̒��S���Ŗ{���͎O�Z�Z�Z���[�g���ȏ�ɒB���Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�@�܂��X���͓��̎��ӕ��ɂނ����Č�����������Z�Z�Z�`��Z�Z�Z���[�g���ɂȂ�A�I�ɊC�݂ł͘I����݂�悤�ɂȂ�A�Ƃ������Ƃł���B

�@�������āA�ނ̊ϑ��̌��ʁA�O���[�������h�ł́A��Z�ܖ������L���ɂ킽���āA���ψ�Z�Z�Z���[�g���̖{�����ނ����Ă��邱�Ƃ��킩�����̂ł���B

�@�O�L�̓�ɑ嗤�ł��A�����͂܂��\���ɍs���Ă��Ȃ����A�ŋ߂ł́A���ϓ�O�Z�Z���[�g���ȏ�̕X�������嗤���������Ă���A�Ƃ݂��Ă���B

�@���E�̕X

�@�Ƃ���Œn����ŕX����X�͂����B���Ă���̂́A����ɓ�ɂ�O���[�������h�����Ă͂Ȃ��B

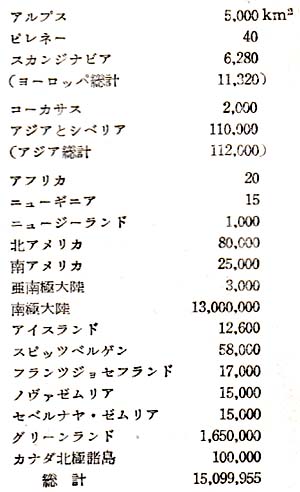

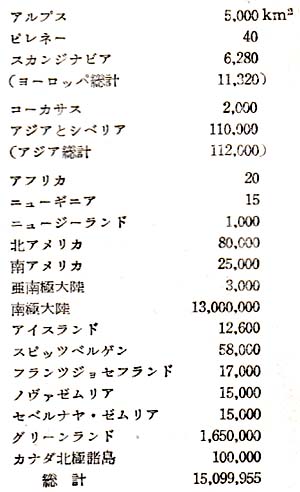

�@�o�R�Ƃ̖��͂̓I�i�܂Ɓj�ɂȂ��Ă���q�}������A���v�X�̕X�͂́A�X�̗ʂƂ��Ă͂����������̂ł͂Ȃ����A���̑��A�ɒn�ɂ͋�������̕X�̗ʂ������킦���Ă��āA���̂悤�Ȑ��͒n��̖ʐς́A���n�̈�Z�p�[�Z���g�������Ă����i��4�\�j�B

�@�������A�����̕X�͒n��̕X�̌������A���ψ�Z�Z�Z���[�g���������Ă���A�Ƃ������Ƃ͂���ɋ����ׂ����Ƃł���B

�@�]���āA���������̕X���S���Ƃ��ĊC�ɗ��ꂱ��A�C���ʂ͒������㏸����ɂ������Ȃ��B

50

�@�܂��T�Z�����Ă݂Ă��A�n����̗��n�̖ʐς͂��̎l���̈�ł����āA���̂܂���Z���̈ꂪ�X�͒n��ł��邩��A�n���̕\�ʐς̎l�Z���̈ꂪ�X�ł������Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@����ɂ��̌����ψ�Z�Z�Z���[�g���Ƃ��āA���̕X���S���Ƃ��āA�n���̕\�ʐς̎l���̎O�����߂�C�ɓ�����̂Ƃ��悤�B

�@����ƁA�C���ʂ͓��R�O�O���[�g�������㏸���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B

�@�Ƃ��낪�A���̂悤�Ȝh�G�Ȍv�Z�ł͂Ȃ��āA�{���̌�������Z�Z�Z���[�g�������ܓ�܃��[�g���ɂ킽��n�悲�Ƃ̑���l�����炢�A�C�m�ɂ��Ă���C�C��̖ʐς��Ɍv��A�C�����×����闤�n�̒n�`�܂Ōv�Z�ɂ���āA�ڍׂɊC���ʂ̏㏸���Z�肵���Ⴊ�����āA����ɂ��ΌO���[�g���Ƃ����l��������Ă���B

�@���̂悤�Ȑ��l�́A�����܂ŗ��_�I�Ȃ��̂ł����āA���̂悤�ȗZ�X����C�ɁA�܂��͋}���ɂ�����Ƃύl�����Ȃ����A���݃A���v�X�̕X�͂���ނ������i�Ƃ�����j�A���łɂ��̂������͎p�������Ă��܂����������m���Ă���B

�@�܂��A�n���ϑ��N�̗\���ϑ��̌��ʁA��ɂ̕X�������Ȃ�ȑO����ދp�̕��������ǂ��Ă��邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă��Ă���B |

��4�\�@���݂̕X�͒n��̖ʐ�

(�t�����g�ɂ��)

|

�@���̂悤�Ɍ��݂ł͖ڂɌ����Ȃ��`�Ői�s���Ă���X�͂̌�ނƁA����ɂƂ��Ȃ��C���ʂ̏㏸����щ��~�́A�ߋ��̒n������ɂ͋���ׂ��K�͂ł���Ђ낰���Ă����A�Ƃ݂��鐔�X�̏؋�������B�ł́A���ɁA���̂悤�ȏ؋��̂������������Ă݂����Ǝv���B

�@�@�@�@�@2�@�l�̕X���@top

�@�L�E���͌��

�@����E���ɂ���Ċw��̍��ی𗬂��Ƃ����A���ďI��ɂȂ��Ăӂ��������Ă݂�ƁA���낢��ȉȊw�̕���ł킪���͂Ђǂ������x����Ƃ��Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�@�Ȃ��ł��A�C��n���w�͏��O���ɒ��������������Ă��āA��������Ƃ��̑����ɕ��A���錩���݂��Ȃ����炢�ł���B

�@�Ƃ����̂͊C��n��������Z�p���A�X�G�[�f���E�I�����_�E�\�r�G�g�E�C�M���X�E�A�����J�ȂǂŒ������i�����āA��C�ɂ����Ă͐\���ɂ�����A���烁�[�g���̐[�C�ł����A�ꎿ����Z���[�g���������钷����S�i�R�A�j�Ƃ��č̏W�ł���悤�ɂȂ�������ł���B

52

�@�n�\�̃{�[�����O�ʼn~����̊�S����o����邱�Ƃ͒N�ł��m���Ă��邪�A���烁�[�g���̐[�C�ꂩ�炱��Ɏ�����S�����グ����ȂǂƂ͒N�����ɂ��l���Ă��Ȃ��������A�c�O�Ȃ���A�킪���ł͂��̖����܂��������Ȃ��܂܂��ɂȂ��Ă���B

�@�����Ƃ��A�[�C�̒��͒n�\�̒��ϑw�����͂邩�ɏ_��ł����āA�����̏W���@�i1�j���ق��Ă͂��邪�A������ɂ��Ă��ő�O�l���[�g���i�\�r�G�g�j�ɂ���Ԋ�S���̏W�����悤�ɂȂ�ƁA�C�m�̒ꎿ�}���A���ʐ}���痧�̐}�ɏ��������Ȃ̂���悤�ɂȂ��Ă���B

| �i1�j�[�C��̒ꎿ�̍̏W���@�@����܂ł́A�Ζ�̗͂�I���V�̗͂ō̓D�ǂ��C��ɂ������Ċ�S���̏W������@��p���Ă������A |

�ŋ߂ł͂����ς�A�^��ɂ����̓D�ǂ��C��ɂ������A�܂��̐����ɂ���āA�̓D�ǒ��ɁA�ꎿ�����������������ƂȂ��Ƃ肱�ޕ��@���Ƃ��Ă���B |

�@������肩�A���̗��̐}����ߋ��ɂ�����ꎿ�̕ω���A���̑͐ςɗv�������ԁA����ɂ��̗v���̈�ł���C��ω��Ȃǂ��ǂ݂Ƃ���悤�ɂƂ��Ă����B

�@���l���`�l���N�ɂ킽���āA�X�G�[�f���̃A���o�g���X�����s�����C�m�T���̍ۂɂ́A�k�吼�m�̈�܁Z�Z�_�ŁA��L�̂悤�Ȓꎿ�̍̏W���s��ꂽ���ɎO�Z�Z�Z�`�l�Z�Z�Z���[�g���Ƃ����[���ł���[�g���̊�S�����グ��ꂽ�̂ł���B

�@�����̊�S�ׂĂ݂�ƁA���̑����̓O���r�Q���i��D�Ƃ���A��������

�@�Ƃ��낪�A�A���o�g���X���̏ꍇ�ɂ́A�i�������Z�p�ɂ���Ēꎿ�̍̏W����S�Ƃ��ė��x�I�ɍs��ꂽ���߂ɁA�L�E���̎�̑g���̕ω����A�e�_�ēǂ݂Ƃ���悤�ɂȂ����̂ł���B���^�L�E���̟v���W�܂������̂ł��邱�Ƃ��킩�����B

�@�������A���m�̒�ɁA���̎�̓�D���L�����z���Ă��邱�Ƃ́A���łɃC�M���X�̃`�������W���[���̒T���i�ꔪ����`���Z�N�j�ɂ���čL���m���Ă��鎖���Ȃ̂ŁA�Ȃɂ��ڐV���������ł͂Ȃ������B

�@���t�������Ă����A����̊�S�ɂ��āA�ォ�牺�Ɍ����ėL�E���̎�̑g�������ǂ̂悤�ɂ�����Ă������A�Ƃ������Ƃ��A�e�̏W�n�_���Ƃɖ��炩�ɂ���Ă������̂ł���B

�@���Ƃ��ƕ������̏��^�L�E���ɂ́A���Ȃ蕪�z�i�K���j�͈̔͂��L�����̂������B

�@�������A����ł����̂Ȃ��ɂ͉��g�n�̊C���ɓK�����Ă�����̂ƁA�̊C���ɓK�����Ă�����̂̓�̌Q���m���Ă���B

�@�����āA�O�L�̐琔�S�_�̊�S���ᖡ���Ă݂�ƁA�k�ܓ�Z�`�O�Z�x�ȓ�̊C�ꂩ��̏W������S�ɂ��A�Ƃ���ǂ���ɁA���Ȃ葽���̊���n�̗L�E���̟v�����W���Ă��镔���̂��邱�Ƃ����������̂ł���B

�@���̎����́A��S�̂��̕����ł��߂���鎞���ɁA���������Ȃ�쉺���Ă������̂Ɖ��߂����̂Ŋ���n����B

�@�������Ă��ׂĂ̎����𑍍����Ă݂�ƁA�A���o�g���X���̍̏W������S�������ËC��́A�ォ��g�E���E�g�E���Ƃ������ω����A���Ȃ��Ă��O�A�l��J��Ԃ��Ă��邱�Ƃ����_���ꂽ�̂ł���B

�@���ɁA�����̗L�E���̊k�������Ă��镨���͒Y�_�J���V�E������̂Ƃ��Ă���̂ŁA�Y�_�J���V�E�����`�Â���Y�f�̓��ʌ��f�b14��p���āA�����ɂׂ̂��i���y�[�W�j���@�Ŋ�S�̍ŏ㕔�ɂ݂��銦��n���L�E���Q�̒n���N���i2�j�����肳�ꂽ�B

�@�i2�j�b14�ɂ�銦��^�̗L�E���Q�i�w�j�̒n���N���@���ɂ��ƁA�v4�ɂ��ẮA17500�N�}5000�N�A11800�N�}300�N�A15300�N�}300�N�@�v3�ɂ��ẮA27600�N�}1000�N 2700�N�}1500�N�Ƃ������l�������Ă���B

�@���̌��ʂ͌��݂����N�Ƃ����l�������A���̒l�ƗL�E����D�̑͐ϑ��x�i��S�̒����j��W�E���̕��͂���A���̊���������ꂼ���O���N�O�A��ꖜ�N�O�ƎZ�肳�ꂽ�̂ł���B

54

�@�����悤�Ȍ��ʂ́A�\�r�G�g�̍��ܓx�k�Ɋw�p�T���i���O�l�N�j�ɂ���Ă������Ă��āA���݂ɋ߂���ꊦ����́A���݂���Z�Z�Z�`�ꖜ�N�O����ꔪ�Z�Z�Z�`�N�O�܂��i�v3�E�v4�j�A���̊�����͓Z�Z�Z�`�O��Z�Z�Z�N�O����l�܁Z�Z�Z�N�O�܂��i�v2�j�A��O�̊�����i�v1�j�͎O���N�O�ȑO�ƂȂ��Ă����i�t�\�j�B

�@���̂悤�Ȑ��l�̈�v�́A�������ċ��R�̏��Y�ł͂Ȃ��āA�����Ă̒n������ɁA����ȋC������������I�ɒn���������������Ƃ̗��ł�����肩�A�����́A���݂Ɉ�ԋ߂��n�������������l�̕X���E�E�����T�`�W���X���i�v1�`�v4�j�i�t�\�j�̊C��łł���A�L�E�����ł������̂ł���B�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�M

�@�����Ēn���̂����ɂ͕X�����͂т���悤�Ȋ�������������A���̂��ߊC���ʂ��ނ��ė��n���g����A���x�͋t�ɐ������Ƃ���g���������������āA�C�������n���Ђ����A�Ƃ����X�͎���𗧏���؋��͂܂��܂�����B���ȁA�����ɂ������L�E���ɂ����@����ː����f�ɂ����@�͔�r�I�ߔN�̎Y���Ȃ̂ł���B

�@���Ƃ��A�Â�����m���Ă���X�͎���̏ؐl�ɂ́A�킪���ł����ɂ���錗�J�i�J�[���j�E�t���i���[���j�J�E�X�͐u�i�����[���q���j�Ƃ������X�͒n�`�̂ق��ɁA�X���i�Ђ傤�����j�E�X�I�y�i�Ђ傤�ꂫ�ǁj�E�X�͐��i�Ђ傤���������j�̂悤�ȕX�͂ɂ���ĉ^��Ă�������������B

�@�܂��M��������ԕ��Ƃ�����������A�l�ނ̈╨�܂ł��낢�날�邪�A�����ɂ��ẮA���łɁw�����̗��j�x�q��Z�Z�r�łӂꂽ���Ƃ����邵�A�������ɂ������ẮA���܂���X�͎���̖T�ؐl�ɂ��ł܂����˂����K�v���Ȃ��ł��낤�B

�@�X���ƊԕX��

�@�X�C�X�ɐ��܂ꂽ�n���w�҂ɂ��ČÐ����w�ҁA�܂������w�҂ł��������A�K�V�[�i�ꔪ�Z���`���O�N�j�́A�͂��߂ĕX�͎���ɕX�����S���E�ɕ��z�������Ƃ��ؖ��������u���݂͏����ĂȂ��Ȃ��Ă��܂����ߋ��̕X�͂����čl���邱�Ƃ��ł������Ƃ́A�z���w�Ɋv���������炵���v�Ƃׂ̂Ă���B

�@�����Ď����͂܂��ɂ��̒ʂ�ł���B

�@�O�ɂ������悤�Ȃ������̏؋������Ƃɂ��ĉߋ��̕X�͂����Ă݂�ƁA����͗\�z�ɐ₷��K�͂̂��̂ł��������Ƃ��킩��B

�@���Ƃ����[���b�p�ł́A�X�J���W�i�r�A�̑S���E���X�R�[�Ȑ��x�������Ȗk�E�C�M���X�̑啔���E�V�x���A�̑啔���̒n�悪�A�����X���̉��ɉ�������Ă����̂ł����q��Z�O�r�B

�@����A�����J�ł́A�j���[���[�N�ƃV���g����ʂ�k�l�Z�x���Ȗk�̒n�悪�����悤�ȕX���ɂ���Ă�����ꂽ�̂ł����q��Z�O�r�B

�@�������A���̂悤�Ȏ����ɂ͍��R�̐�����������ቺ���āA�A���v�X�R���̗�ł͐�������݂̂��������Z�Z�Z�`��܁Z�Z���[�g��������A����ȍ��̎R���ɂ͎R�x�X�͂̋�̃x���g���P�₢�Ă����킯�ł���B

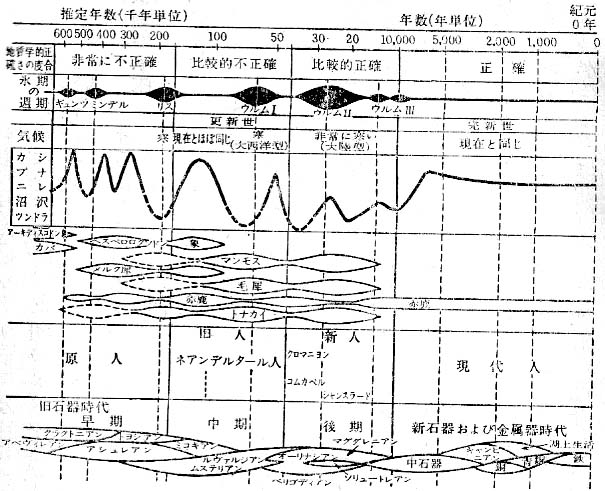

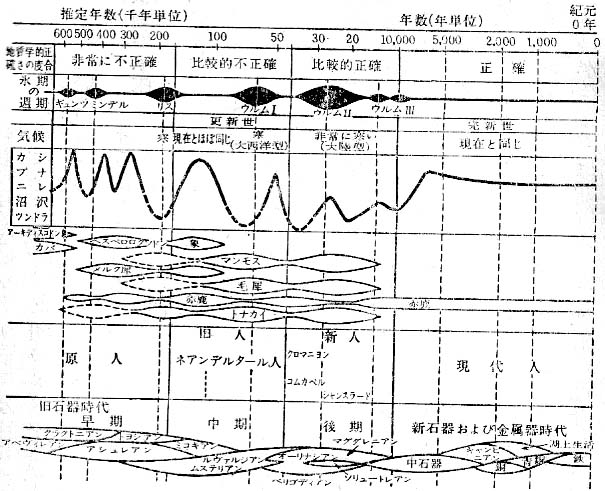

�@�n���w�҂͂��̂悤�ɑ嗤�X���i�X���j�����B���������X���i�X�͎���j�Ƃ��ł��邪�A�����������ނɂ�āA���������X�͎���́A�ŋ߂̒n�������i��l�I�j�ɁA��������������̂ł͂Ȃ��A�p���̎��Ԃ��A�������ق�ŏ��l��̕X���̌J��Ԃ������������Ƃ��������Ă����i�t�\�j�B

56

�@�����ĕX�͂̌����̔��˒n�ł���A���v�X�n���̑͐����B���Ă���J�̖������Ƃɂ��āA�Â��ق��̕X�����珇�ɁA�M�����c�E�~���f���E���X�E�E�����X���Ƃ������̂���������ꂽ�i�����̕X���́A��ʂɑ��E���E��O�E��l�X���Ƃ����Ă���j�B

�@����Ɍ����������ނƁA�����̕X���ƕX���̊Ԃɂ́A���݂��������ƒg�����C���x�z���Ă����ŏ��O����g�������������邱�Ƃ��������āA�����̓M�����c�E�~���f���ԕX���i���ԕX���j�E�~���f���E���X�ԕX���i���ԕX���j�E���X�E�E�����ԕX���i��O�ԕX���j�ƂȂÂ���ꂽ�B

�@�Ȃ��������������ނƁA�e�X���̊ԂɁA�Z�����ԕX�����͂���ŁA����炪�������̈��X���ɂ킯���A����炪�E�����T�E�U�E�V�E�W���X���ȂǂƂ�����̂ł��邱�Ƃ́A�����ɂ݂��Ƃ���ł���B

�@���āA�X���ɂ́A��ʓI�ɋC�����������i�N���ό܁`��Z�x�j�����ł͂Ȃ��A���ʂ̐����������ɌŒ肳��錋�ʂƂ��āA���̒n��ɂ͊����C�x�z����悤�ɂȂ�B

�@���̌��ʂƂ��āA�X�͒n��̎��ӂɂ́A���܂����X�I�y�����ɂ���ĉ^��Ă����A�Ƃ����鉩�y�i���X�j�Ƃ�������ȓy�낪�`�������悤�ɂȂ�B

�@�����ĊԕX���ɂȂ��ĕX�͂���ނ��Ă����Ă��A�����͒����ԁA�����Ƃ��ĂƂǂ܂��Ă��āA�X�т͂Ȃ��Ȃ��������Ȃ��܂܂Ŏc��悤�ɂȂ�B

�@���̓_�́A�����̖k���ɍL�����B���鉩�y��A���ƂŖ��炩�ɂ���֓����[���w���v���������Ώ\���ł��낤�B

�@�������A�ԕX���̂����Ƃ����g�ȋC������̂��ƂłρA�����ɂ��₪�ĐX�т�������A����ɂ�ē����̈ڏZ���s��ꂽ�̂ł���B

�@���̊Ԃ̎�������Ƃ��悭���ׂ��Ă��郈�[���b�p�ł́A��7�}�ɐ}�\�ɂ��Ď������悤�ȕX���Ɛ����̃V�[�\�[�Q�[�����m���Ă���B

�@�Ō�̕X���i�v4�j���I���āA���łɃ��[���b�p�����ł͕X�͂��������������Ƃɂ��A�X�J���W�i�r�A�́A�܂������X���ł������Ă����B

�@���̎������������Ӗ����u��X���v�i3�j�ł����āA���[���b�p�̕����ł̓N���}�j�����l������s���Ă�������ł���B

�@�i3�j��X���@���̗p��͖{���A�N���}�j�����l�̎���A���Ȃ킿�v2�����K������A�אΊ핶���K���܂ł̎���������p��Ƃ��Đ��܂ꂽ���̂ł��邪�A���݂ł́A���ϐ������������V���Ɠ��`���Ƃ��ėp�����Ă���B

�@�����āA���̕X�����N��N�ƌ�ނ��Ă����A���̂��Ƃɂ̓h���A�X�A���Q�A�Â��ĐX�ѐA�����N�������B |

��7�}�@�X���ɂ����鐶�����̕ω��i�O���[�}�����}�A�����j

|

58

�@�ȏ�ɊT�ς����X���̌o�܂́A�n���̔��������}���X��������Ȃ����A�����ĕX���ɂ�����ꂽ���Ƃ̂Ȃ����{�ŁA��X�����̌��}���X�Ɏv�����͂����̂́A�X���̕X�̑̐ςƁA���ꂪ����ڂ����ʂ�m�肽����������ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@�X���̕X��

�@�X���ɂ�����X���̋K�͂��ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�́A�܂��ɂ݂��Ƃ���ł���B

�@�������l��ɂ킽��X���̋K�͂́A���ׂē����ł������킯�ł͂Ȃ����A���̍ő�̂����i�O�q�j�́A���݂̕X�͒n��̎O�{�A���Ȃ킿�n�\�̎O�Z�p�[�Z���g���������Ă������̂ƌv�Z����Ă���B

�@�]���āA���̕X���̌������A���݂̃O���[���E�����h���ɑ嗤�̕X���̌������炨���āA���������͂邩�Ɍ��������Ƃ������Ƃ��������킯�ł���B

�@�ߋ��̕X�͒n��̒����������́A���̒n�悪���݂��Ȃ��A�͂��������N�̌X���������Ă���A�Ƃ������Ƃł���B

�@�X�J���W�i�r�A�ł͑�l�X���̕X�ɂɂ������Ă����{�X�j���p���𒆐S�ɂ��āA��Z�Z�N�ɂ��ꃁ�[�g���O��A�n�Ղ��㏸���Ă���B

�@���̏㏸���́A�k�A�����J�̕X�͒n��ł��A�قړ����l�������Ă���B

�@�����āA���̂悤�ȗ��N�́A�������A�C�\�X�^�V�[�i4�j�ɂ����̂ł���A�Ɛ�������Ă��āA�ߋ��̒������X���̈��͂��������ꂽ�n�悪�A���̂悤�Ȃ͂������㏸�������Ă���A�Ƃ����Ă���B

�@�i4�j�A�C�\�X�^�V�[�@�n�v�ύt���Ƃ����B�n�v�͉ԛ��⎿�̃V�A�����A�����⎿�̃V�}�w�̏�ɁA���������A�X�R���C���̏�ɕ����Ă���悤�Ȍ`�Ԃŕ���ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B�@�@���̂悤�Ȓn�v�̕����̒ލ������A�C�\�X�^�V�[�Ƃ����B

�@�@�]���āA�V�A���w�̕����̉d���ւ��Ă����ƁA�V�A���w�����т�����A�Ƃ��������ۂ�������킯�ł����i��l�͑�\�ߎQ�Ɓj�B

�@�����A�X���ɂ͕X�͒n�B�������́A�͂邩�ɒn�Ղ����~���Ă����؋��������āA���̎�̐����͈�ʂɎ������Ă���B

�@�����ŁA�����̉�����������A�A�C�\�X�^�V�[�̌����ɂ̂��Ƃ��āA�ߋ��̕X���̌����𐄒肷�邱�Ƃ��ł���B

�@�n�������w�҂́A��l�X���ɁA�{�X�j���p���ł͍ō��l���������[�g���A���ψ�Z�Z�Z���[�g���̌����̕X�����X�J���W�i�r�A���������Ă����ƎZ�肵�Ă���B

�@�Ƃ���ŁA���̔���ȗʂ̕X���́A�ԕX�����X���ɂ͂ǂ��ւ����Ă��܂����̂����낤���B

�@�����܂ł��Ȃ��A����͉��������āA�C�ɕ��A�����ƍl���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B

�@�������ԕX���̋C����C��́A���������������A�Ƃ������Ă����킯�ł͂Ȃ��B

�@���Ƃ�����܂ł́A���ԕX���͈�Ԓg�����A���A�����������A���ԕX���͂����Ԃ�ቷ�ł������A�Ƃ����Ă������A�����́A����ɂ������邢�낢��Ȕᔻ���s���Ă���B

�@����ɂ��Ă��A�ԕX���͕X�����g�����A�X������ނ������Ƃ͋^���]�n�̂Ȃ��Ƃ���ł���B

�@�]���āA�ԕX�����X���ɂ͐��E���̊C���A���ς��ĊC���ʂ������Ȃ�A�X���ɂ͂��ꂪ�Ⴍ�Ȃ����A�Ƃ������Ƃ́A���ՓI�Ȑ^���Ƃ���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B

�@�ł́A���̂悤�ȊC���ʂ̏㏸�Ɖ��~�́A���������ǂꂭ�炢�̗ʂɂ��������̂ł��낤���B

60

�@�@�@�@�@�@3�@�C���ʂ̉^���@top

�@�C��J

�@�܂��ɁA���݂̕X�͂����ׂĉ����ĊC���ɕ��A�����Ȃ�A���݂̊C���ʂ͎O�܃��[�g���㏸���銨��ɂȂ�A�Ƃ������Ƃ��ׂ̂Ă������B

�@����Ɠ����v�̂ŁA�ߋ��̕X�͎���ɂ��������C���ʂ̕ω��ɂ��āA���낢��Ȋw�҂������Ȃ������v�Z�̌��ʂ��W�Ă��߂��Ί����̕t�\�̂悤�ɂȂ�B

�@��������Ă��킩��悤�ɁA�v���X�}�C�i�X��Z�Z���[�g���ȏ�̊C���ʂ̏��~�́A���R�̌��ʂƂ��āA�������C�ݐ��̈ړ����Ђ����������ƂƂȂ�킯�ł���B

�@���̌��ʁA�X���ɂ͊C�ݐ����ނ��A����܂ŗ���𗬂�Ă�����͗��H���������āA�����Ă̊C��ɒJ�������݁A����܂ł̊C��ɂ����̐������ڂ肷��ŁA���n�l�̐����̕��䂪�J����A�Ƃ����悤�Ȏ��Ԃ�������͂��ł���B

�@����A�ԕX���ɂ͊C�ݐ������n���������A�����̉͐�̐N�ߗ͂����Ƃ낦��ƂƂ��ɁA���n�̍����Ƃ���ɂ��C���w���͐ς���A�Ƃ������ʂ��������ɂ������Ȃ��B

�@�����͂����āA���̂悤�ȏ؋����c���Ă���ł��낤���B

�@�h�C�c�̃��C���͂ƃC�M���X�̃e�[���Y�̖͂k�������ɂ́A�C��ɍג������n�������āA���ꂪ�C�M���X�̓��C�݉��ō������A����ɖk���֒ǐՂ��ꂽ�̂��A�[�x���Z�`��Z���[�g���̂Ƃ���Ŏp�������Ă���B

�@�܂��A�h�C�c�̃G���x�͂ƃ��F�[�[���͂̉����ɂ��A�����悤�Ȓn�`�ƁA�����悤�ȏI�����m���Ă���B

�@����ɁA���̂悤�ȍa��̊C��n�`�̎��ӂɂ́A��̂̐X�т̐Ղ炵�����̂��m���Ă��āA�C�M���X�̓��C�݉��A�[�x�l�Z�`�Z�Z���[�g���t�߂ɉ������D����u�h�b�K�[���i�o���N�j�v����́A�����̎����ɂ܂����āA�}�����X�ۂ̍��⋌�Ί킪�h���b�W�ɂ���Ĉ��グ���Ă���B

�@����͂����炭�}�����X�ۂ̐����Ă��������i��l�X���j�ɁA�[�x�l�Z�`�Z�Z���[�g���̂Ƃ���ɊC�ݐ��������āA�삪����A�X�т������܂Ŋg�����Ă������Ƃ���Ă���̂ł��낤�B

62

�@���̂悤�ȗ�́A���E�̊e�n�̊C��Œm���Ă��āA�킪���ł��嗤�I�̎��ӕ��߂��ɂ́A�C��ɒJ�������܂�Ă��邱�Ƃ������B

�@�Ȃ��ł��A�x�R�p�ɂ����������A����A�_�ʐ�́A���̉͌������C��J�i1�j�q���Z�r�������܂�A���`��Z�L���̉����܂ŒǐՂ��邱�Ƃ��ł���B

�@����A�ԕX���̊C������Ɏc���Ă����������q�́A�C�ɂ��ޓ�̓�����L�E���̉����܂ފC���̑�l�I�w�ł����āA���̗Ⴊ�A���������Œm���Ă���B

�@�킪���ł��C�݂ɖʂ������ώO���`�Z�Z���[�g���ȉ��̒i�u�ɂ́A���̂悤�ɂ��đ͐ς����Ǝv����C���w��������Ƃ���Ɍ�����B

�@����A�X���̗����q�́A�₽���ꗬ�ł͂����܂�Ă��錻�݂̖~�n��̘p��ɂ��ސ����������āA�����ł́A�Â��^�̐����i�����Ă̕X���̐����j���A���Ȃ������₩�Ȑ�����������Ă���̂�������B

�@�C�ݒi�u

�@���ɁA�X���̊C���ʂ̕ω��́A�u�i�u�n�`�v�ƂȂ��ĉ����̎p�����݂̒n�\�ɂƂǂ߂Ă���B

�@�䏳�ǂ̂Ƃ���i�u�n�`�ɂ́A�傫���킯�œ�̎�ނ������āA���̈�́u�C�ݒi�u�v�ŁA���́u�͊��i������j�i�u�v�ł���B

�@�܂��C�ݒi�u�ɂ��Ă݂�ƁA�ԕX���ɊC���ʂ��㏸���Ă����ƁA�C���͗��n��N�I���ĕ���ɒn�Ȃ炵���Ȃ���A���̂��Ƃɂ͐�C���̑͐ϕ����c���Ă����B

�@�����ĊC�i����ނ����ۂɂ́A���̒n�_�ɔg�̐N�I�ɂ��R�i�C�I�R�j������͂��ł���B

�@�������ĊC�ݒi�u�́A�ԕX���̊C�ݐ������Ώ��قǁA�����ʒu�ɂł��闝���ɂȂ��i�t�\�j�B

�@����A�X���ɂ͂���Ƌt�̂��Ƃ������āA����܂ł̊C��ɂ͕��R�ȖʂƁA���̖��[�ɊR�������A���ꂪ�u�C��i�u�v�Ƃ�����̂ł���B

�@���̍ۂɂ́A�X���̊C�ݐ����Ⴏ��ΒႢ�قǁA�C��̐[���ɒi�u��������͂��ł���B

�@���̂悤�ɂ��Ăł����C�ݒi�u�̍����́A����܂ŁA�n���C���݂̈��ł́A���Ԑ����Z�Z���[�g���E���ԕX���O�[�g���E��O�ԕX���ꔪ�`���E�܃��[�g���Ƃ����Ă���B

�@�������A�킪���ł́A�܂��Ȃ��̌��_�����Ă��Ȃ��B�܂��A�C��i�u�ɂ��ẮA�嗤�I�i���ϐ��[��Z�Z���[�g���̍L��ȕ��R�ʁj�i��8�}�j�ƁA�C�I������ԓ�Z���[�g���O��̂��̂������ẮA���E���ɋ��ʂ���l�͂Ȃ����A���{�ߊC�ẮA���[��l�Z�`��Z�Z���[�g���E�Z�Z�`�l�Z���[�g���E�l�Z�`��Z���[�g���Ƃ����O�i�̕��R�ʂ��m���Ă���B

�@�������A���̌`���̎����ɂ��ẮA�܂����_�̈���łĂ��Ȃ��B

�@���̂悤�ɁA���n�̉^���ɊW�Ȃ��A�C���̑��������ɂ���Ă����炳�ꂽ�C���ʂ̏��~�^�����u�C���ʉ^���v�Ƃ��ł��邪�A�X�͎���̏����ۂ́A���ɂ��̊C���ʉ^���ɑ傫���ˑ����Ă����킯�Ȃ̂ł���B

�@�͊ݒi�u

�@���čŌ�ɉ͊ݒi�u�ɖڂ��ނ���A�傫�Ȑ�ł��A�����Ȑ�ł��A��Ƃ�����ɂɂ́A�͏������i�ƍ�������Ȗʂ����݂ɂ����āA�����ɂ͓c���������A�l�Ƃ������Ȃ�ԁA�Ƃ������i���������ʂɌ���������B

64

�@���ꂪ������͊ݒi�u�ł����āA���̂悤�Ȓi�u�n�`�́A�삪�^��ł��������i���I�j�̑͞u�ƁA��̍ĐN�I�ɂ���Ăł������̂ł��邱�Ƃ͌䏳�m�̂Ƃ���ł���B

�@���̂悤�Ȓn�`�̂������������͊ݒi�u�̐����́A�C�ݒi�u�Ƃ͂�₨���ނ����قɂ��Ă��āA������ł͍��ʂɂ���i�u�قLj�ʂɌÂ�����Ɍ`�����ꂽ�i�u�ł���A�Ƃ����@�����������Ă���B

�@�Ƃ����̂́A�͊ݒi�u�͂������ĊC���ʉ^�������ɂ���Ăł���̂ł͂Ȃ��A���̎�����ނ���A���Ƃłׂ̂�n�k�ϓ��ɂ����āA�R�n�͈�ʂɕ��n�����n�Ղ̏㏸���������A���������̒������قǂ��傫�����N����Ƃ����i�N�I�Ȓn�k�ϓ��̖@�������邩��ł���B

�@�Ƃ͂����A�͊ݒi�u�����镨�����͐ς��鎞���́A��̐N�I�͂���܂�A�삪�֍s�����鎞���ł����āA���̎�Ȍ������y�n�̒��~�ɂ��邽�߁A�ԕX���ɂȂ��ĊC�������n�ɂ����悹�A���ΓI�ɉ͏��ʂ�����ƁA���I�̑͐ς�������ŕ��R�ʂ�������̂ł���B

�@�����Ė{���ɂ͂��̋t�̂��Ƃ������āA�͐�̐N�I�͂��܂��A�i�u�R�ƒJ�������܂��킰�ł���B

�@�]���āA�͊ݒi�u�ƕX���Ƃ͂������Ė��W�łȂ�����łȂ��A�͊ݒi�u���C�ݒi�u�ƂƂ��ɕX���̌����ɑ傫�ȍv�������Ă���̂ł���B

�i1�j�C��J�@�C��J�̒����ȗ�́A�X���_�C�ɂ����āA�����ɂ́A�����Ẳ͐�ɂ���Đ��������̕Y���z��������������Ă���q��㎵�r�B

�i2�j�C��i�u�̌`�����@���{�ߊC�̎O�̊C��i�u�̌`�����́A����ʕ�����A�����J�̊w�҂̍ŋ߂̌����ɂ��A��ʂ��猻���E��l�X�������E��l�X���������Ƃ����Ă���B

�@��X�́A���̂�����O�i���i�嗤�I�̖ʁj�́A���`��l�X���ɂ킽��O��̕X���̊C�I�����Z����āA�L��ȕ��R�ʂɐ��������A�ƍl���Ă���B

�@����A�\�r�G�g�̊w�҂́A�X�͎���O�ɑ嗤�I�͌`������Ă����A�ƍl���Ă���B

�i3�j�@�X���ƒi�u�@�i�u�͈�ʂɁA���ʁE���ʁE��ʒi�u�̎O�ɑ�ʂ����B

�@�����āA�����́A���̂��̑����E�����E������Ί펞��ɑΔ䂳��Ă���B

�@�]���āA�C��ɂ˂ނ�X���̈�Ղ�x�O������A�������Ί�̈╨�͍��ʒi�u��������A�������Ί�̂���͒��ʒi�u�𒆐S�ɂ��āA����ȍ��̒n�_����A������Ί�̂���͒�ʒi�u�𒆐S�ɂ��āA����ȍ��̒n�_�Ŕ��������Ƃ������ʂ������Ă邱�Ƃ��ł����i��l�y�[�W�Q�Ɓj�B

�@�Ȃ��A������ꕶ����ȍ~�̈╨���܂ޒi�u�́A��ʒi�u�Ɋ܂܂ꂸ�A���ϖʂ̒i�u�Ƃ����B

�@�@�@�@�@�@4�@�n�k�̕ϓ��@top

�@�u���L�X�g����

�@��X�͑����̎��ʂ����₵�ĕX�͖���_���A�Ō�ɑ�l�I�̐��O�Ɍ���I�ȉe��������ڂ����C���ʉ^���̐��̂𖾂炩�ɂ��Ă����B

�@�]���āA���ɂ́A���̊C���ʉ^�������{�ł́A��̓I�ɂǂ�Ȏp���Ƃ��Ă�����Ă��邩���Ƃ��ق����Ă�������ɂ����Ă���킯�ł��邪�A����ɂ��������āA��A��̐S�\�����K�v�ł���B

68

�@�܂����Ⴉ��b�������߂悤�B

�@�ꔪ���Z�N�i������O�N�j�A�����A���قɏZ��ł��āA�u���L�X�g��������������A�f�Ֆ�Ȃǂ����ƂȂ�Ă����C�M���X�̋��R�l�ŁA���ފw�҂̃u���[�L�X�g���́A�v���C���[�ƂƂ��ɖk�C���̗������{�B�̂���ƈق�_�ɒ��ڂ��ĕ����������B

�@���Ȃ킿�A�k�C���ɂ̓L�W��}�h�������Ȃ����A�t�{�B�ɂ́A�k�C���ŕ��ʂɌ�����V�}�t�N���E�E�V���n���u�T�E�G�]���C�`���E�E�P�A�V�m�X���Ȃǂ��͂��߂Ƃ��đ����̒�������ł��Ȃ��A�Ƃ��������̎w�E������ł���B

�@�ꔪ���O�N�ɂȂ��āA�u���[�L�X�g���͚M�������̂����ɂ��A�Ìy�C�������ɂ��Ă��̂悤�Ȃ����������邱�Ƃ��ׂ̂��̂ł���B

�@�������āA�����n���w�̂����ł����Ƃ��d�v�ȋ��E���̈�ł���u���L�X�g���������ڂ����悤�ɂȂ��Ă����B

�@���{�ɂ́A�u���L�X�g�����ȊO�ɐ����̕��z���悷�邢�����̏d�v�ȋ��E�����m���Ă��邱�Ƃ͎��m�̂Ƃ���ł���B

�@���Ƃ��Ώ@�J�C����ʂ锪�c���́A��ށE�����ށE�����̚M���ނɂ��ďd�v�ȈӖ��������Ă��āA���̐��������ē���n�̓����͖k�サ�Ă��Ȃ����A�܂����[���V�A�n�̖k���^�̓����͓쉺���Ă��Ȃ��A�Ƃ����Ă����i��8�}�j�B

|

��8�}�@���{�̐����n���̋��E��

|

�@�Ƃ��낪�A�����������E���������C���ɂ���đ�\����Ă��鎖���ƁA�����ށE��ށE�M���ނƂ�������ʂɓn�q�̎�i�������Ȃ����A���𒆐S�ɂ��čl����ƁA�Ƃ������̂悤�ȋ��E�����Ύ��������ł���B

68

�@�Ƃ��낪����Ƃ͋t�ɁA�g�J�Q�E�V�}�w�r�E�A�I�_�C�V���E�E�W���O���E�}���V�Ȃǂ́A�{�B�E�l���E��B�͂������̂��ƁA�u���L�X�g�����������Ėk�C���ɂ�����ł��邵�A�j�z���A�}�K�G���Ȃǂ͓��{�̊e���X���璩�N�ɂ킽���ĕ��z���Ă���B

�@�܂��A�G�]�A�J�K�G����J���t�g�T���V�H�E�E�I�͔��c���������āA�嗤�⊒������k�C���ɂ����z���Ă���B

�@����A�A���̈���������A�~���}�G�����C�\�E�͊������͂��ߓ��{���c�f���đ�p�܂łЂ낪���Ă���B

�@���̂悤�Ȏ���ɂł����ƁA���ƂłȂ��Ă��A���̂悤�Ȑ������z�̌�����A�嗤�W�ڐ��q��Z���r��X�͎���̊C���ʕω��Ő����������Ȃ�̂�����܂ł̏�ł���B

�@�������A�嗤�Y�ڂɂ��ẮA���Ƃ����̂悤�Ȏ������������ɂ��Ă��A����͓��{���܂��C��ɂ˂ނ��Ă����悤�ȉ����̂̂ł����Ƃł���̂ŁA�����ł͂Ȃɂ��ӂꂸ�ɂ����B

�@����A�C���ʕω��ɂ��ẮA�t�\�Ɏ������C���ʂ̕ω��\�����ł͂����āA���{�̐������z�̌�������܂������ł�����̂ł��낤���B

�@����ɂ́A���܂ŗ��z�����ꂽ�`�ł��b���Ă����C���ʉ^����������A���A�C���ʉ^����������I�ɐ����̕��z���x�z���A���{�̓y�䍜�������������������u�n�k�̕ϓ��v�ɂ��āA������ƒ��ӂ�����Ă����Ă��������K�v������B

�@�n�k�ɂ��n�k�̕ϓ�

�@���l�Z�N�i���a���N�j��ꌎ�����ߑO�l���ɁA�͂������n�k����C���n�������������B

�@���̌��ʁA����E��킪�I���ăz�b�Ƃ��邢�Ƃ��܂Ȃ��A���̒n���̐l�X�͍ĂєߎS�ȋ����ɂ��������Ƃ���Ă��܂����B

�@���Ƃ���̒����ɂ��ƁA��C���n�k�ɂ�鎀�҂͈�O�O�Z���A�Ɖ��̑��Q�͎O���܁Z�Z�Z�ɂ���B

�@�������n�k�̔�Q�͂���ɂƂǂ܂炸�A�Ôg���Ƃ��Ȃ������߈�l�܁Z�ɂ���ԗ����Ɖ����������̂ł���B

�@�n�k�������܂�A�Ôg���Ђ��āA��ꕜ���Ǝv���Ă��A���m�s�t�߂ł͒n�Ղ����\�Z���`�������������߂ɁA�Ɖ������т����ɂȂ����܂܂Ŏ�̂��悤���Ȃ��ꏊ���ł������A���˖�����I�ɔ����̓암�ɂ����ẮA�t�ɒn�Ղ����\�Z���`�����N�������߂ɁA�g�p�ɂ����Ȃ��Ȃ����D�t������Ȃ��Ȃ������̂ł���B

�@���̒n�k�ɂ��n�Ղ̕ϓ��́A�܂��܂��������ق��ŁA����O�N�i�吳���N�j�㌎����̊֓���n�k�ł́A���n�ł��[�g���ɂ���Ԓn�Ղ̏��~���݂�ꂽ�ق��A���͓��i�����݂Ȃ��j�̊C��ł͓�܁Z���[�g���ȏ�̗��N��A��O�Z���[�g���ɒB���钾�~���݂�ꂽ�̂ł���B

�@���̂悤�Ȓn�k�ɂ��n�k�̕ϓ��͌Â����璍�ӂ���Ă��āA�ߑ�n���w�̑c�Ƃ�����C�M���X�̃��C�G���i�ꎵ�㎵�`�ꔪ���ܔN�j���A���̖����w�n���w�����x�i�O���A�ꔪ�O�Z�`�O�O�N�j�̒��ŁA���̂悤�ȗ�𑽐����p���Ă���B

70

�@�������A�n�k�ɂ��Ă͂Ȃ�Ƃ����Ă��A�킪������ԖL�x�Ȍo���������Ă���B

�@��9�}�́A�ꔪ�Z�l�N�i�������N�j�Z���l���̑�n�k�i���ҎO�O��l�A�|��Ɖ��܌܁Z�Z�j�O���܂ł̏H�c���ۊ��i���������j�̕��i�ł���B

�@���C�R��w�ɕ������u�����v�̂悤�Ȃ̂ǂ��ȏۊ��̓��]���A���̓��̒n�k�̂��߂ɁA��C�ɋチ�[�g�����܂�㏸���A���̂��߂ɊC�ɕ����ԓ��X�͋u�ɂȂ�A���]�̂��Ƃ͓c�ނɂ����A�₪�Ă͉��H��������A�Ƃ������肳�܂ɂȂ�͂Ă��̂ł���B

�@���̂悤�ȁA��X���{�l�ɂ͂䂩��̐[���n�k�́A�m���ɑ�̂���l�ڂɂƂ܂����n�k�̕ϓ��̈�ł͂��邪�A�n���w��ɂ݂�ƁA���ꂪ����Ԕ͈͂��A�܂��ϓ��̑傫�����A�܂��܂����K�͂Ȃ��̂��A�Ƃ���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B |

��9�} 1804�N�ۊ��n�k�O�̏ۊ��̕��i

|

�@�i�N�I�n�k�ϓ�

�@�n�k�̕ϓ��͂���ɒn�k�ɂ���Ă���������̂ł͂Ȃ��A�ΎR�����̑O��ɁA���̉ΎR�𒆐S�Ƃ�����т̒n�Ղ��㉺���邱�Ƃ��m���Ă���B

�@���̂ق��ɒn�k�������N���̊ԂɁA�������L���͈͂ɂ킽���āA�ڂɌ����Ȃ��P�ʂŏ㉺���鎖�����m���Ă���B

�@���Ƃ��A�����n���ł͈ꔪ��܁`����ܔN�̖�O�Z�N�ԂɁA�җ��i������傤�j�R�������Ƃ��āA�ō���Z���`���O�̗��N���N�����Ă��鎖�����m���Ă���B

�@���̒l�͈ꌩ�����Ƃ���ł́A�n�k�̂���ɗ����̂̂悤�ł��邪�A���̒n�k�ϓ����i���I�ł��邽�߂ɁA�����A���̉^�����ݐς����A�O�Z�Z�N�Ŗ�ꃁ�[�g���A�O�Z�Z�Z�N�ň�Z���[�g���A�O���N�ň�Z�Z���[�g���Ƃ����l�ɒB���邱�Ƃɒ��ڂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�������A���̂悤�Ȓn�k�̉^���́A�i�N�I�n�k�ϓ��Ƃ��ẮA�܂��܂����K�͂Ȃ��̂ł����āA�G�x���X�g�R�̍�������C�������̉����������ꂽ����Ђ��܂ł��Ȃ��A�����Ă̊C��͈��R���Ɖ����A���̊Ԃɐ��������Ő������[�g���̒n�k�̉^���������������悤�ȑ��R�^���Ȃǂ����́A�i�N�I�n�k�ϓ��̐^�p�Ȃ̂ł���B

�@�ȏ�ɂ݂Ă����悤�ȁA���낢��Ȓn�k�ϓ��͒n�k�ɂ͂��������̂ł��邽�߂ɁA���Ƃ��X�͎���̊C�ݐ������E���A�ǂ��ł����������i�����ʁj�Ɉꂽ�ɂ��Ă��A���ꂪ���݂܂œ����������̂Ƃ���Ɏc����Ă���Ƃ́A���͂�l�����Ȃ��Ȃ�̂ł���B

72

�@���Ƃłӂ��悤�ɁA���{�̂悤�ɐ��E�ł��ŋ߂̒n�k�ϓ�����Ԃ͂������n��ł́A���Ƃ��X���ɂ��A�C�\�X�^�V�[�͍l���̊O�ɂ������Ƃ��ł���ɂ��Ă��A�X�͎���̊C�ݐ��͒n���ɂ���č��x�������A�͂Ȃ͂������ψʂ������Ă��邱�Ƃ��\�������̂ł���B

�@�킪���ł́A�����̂悤�ɍJ�ɂ�����Ă���A�u�����m�̉��݂́A�N�X�A�C��������ė��n���g�܂��Ă����v�Ƃ����������A���������A�킪���̉i�N�I�n�v�ϓ�����݂�A�S���̃i���Z���X�ł���B

�@�ނ���A���̂悤�ȉi���ڂł݂��킪���́\�\�킪�������łȂ��A���E�̊e�n�́\�\�ɒn�̗Z�X�ɂ���āA�ނ��뒾�~�̌X���ɂ���A�Ƃ���������̂ł���B

�@�����āA�i�N�I�n�k�ϓ��̌��n���͂Ȃ�Ă��A�킪���̑����m�݂��i���{�C�Ɠ����悤�Ɂj�A���~�̌X���ɂ���n��Ə㏸�̌X���ɂ���n�悪����܂����Ă��āA����͂��������A�H�Ɨp���̂��݂����ɂ��A�C�ݕ���̒������A��s�s�̕����ɂ���������̂ƋO���������A�����܂ŋǏ��I�Ȍ��ۂɂ����Ȃ��̂ł���B

�@���̂悤�ȁA���{�̌���ɂ��������n�����ۂ̍l�����s���������ŁA�X�͎��シ�Ȃ킿���Ί펞��̓��{�̎p�����ǂ��Ă������Ƃɂ��悤�B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |