|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 付表

六 日本列島の土台

136

1 研究の草わけ top

ライマンとその弟子

いまさら申すまでもないことではあるが、日本列島の地質構造に関する知見が現在の水準に達するまてには、約一世紀にわたる地質学者のたゆまなリ努力が積み重ねられてきたのである。

しかもそれは、少数の学者の努力だけではなく、あるいは山師といわれ、あるいは素人(アマチュア)とよばれたような無名の地質家の力におっているところも甚大である。

また、江戸時代には広い意味での地学の知見が、かなりの程度に集積されていた。

周知のように、この時代には、当時、東京湾にそそいでいた利根川の流路変更をはじめとする大小の河川の改修が行われたし、箱根用水のような驚くべき灌漑工事もすすめられた。

一方、徳川幕府をはじめとする諸藩では、産金事業にも力をつくした。

従って、治水事業や鉱山の仕事に従事する、いわゆる「金掘師」(かねほりし)たちの間には、日本独自の地学の知識がしだいに集積されてきていたのである。

しかし、こうした日本固有の知見は、やがて徳川時代の末期には、新しい西欧の地質学にあっさりと席をゆずる結果になってしまったのである。

近代的な地質学に基礎をおく地質調査事業は、面白いことに、まず北海道ではじめられた。

徳川参府の招きによって、一八六二年(文久二年)には、アメリカ人のブレークとパンヘリーが来朝し、つづいて一八六七年(慶応三年)には、イギリス人のガールも来朝して、北海道の渡島(としま)半島で鉱山の開発に力をいれた。

明治になって北海道に開拓使庁がもうけられてからも、ひきつづき数名のアメリカ人技師が来朝して、渡島半鳥の茅沼炭鉱の開発などに力をつくした。

しかし一八七二年(明治五年)になって、開拓使庁では、局所的な地下資源の調査だけでなく、広く北海道全体にわたる地質調査を行う方針を決定した。

時の開拓使次官・黒田清隆は、その当時、開拓使庁の顧問として来朝していた、アメリカ農務局長・ケプロンの推薦をいれて日本の地質学の育ての親・ライマン(B.S.Lyman)を招くことになった。

ライマンは一八七二年の一一月に来朝したが、そのときは三七歳になったばかりの石油、石炭技師であった。

ライマンは東京にきて、まず地質助手の養成にあたった。開拓使庁には、当時、仮学校がもうけられていたが、そのうちから十数名の学生かえらばれて、測量学や地質学の手ほどきをうけたのである。

138

これが世に、「ライマンの弟子」(1)と称された人々であって、山内徳三郎以下の十一名であった。

(1)ライマンの弟子 山内徳三郎・稲垣徹之進・桑田知明・杉浦譲三・賀田貞一・坂(ばん)市太郎・鳥田純一・山際永吾・前田精明・西山正吾・秋山美丸(よしまる)の十一氏。

ライマンは一八七三年から三年の間、助手モンローと、新しく養成した日本人の助手をともなって、当時はほとんど道らしい道もなかった北海道の各地を踏査した。

その踏査路線は、海岸線のほとんどすべてと、石狩川・十勝川の川筋の全部を手はじめに、当時すでに開発されていたり、情報がはいっていた油徴地・砂金産地・硫黄山・銅・鉛・亜鉛の鉱脈および炭田地域にわたった。

これらの地質調査の結果は、一八七三年から七七年にわたって、開拓使庁から出版されたが、なかでも重要なものは、縮尺二〇〇万分の一の「北海道地質図」(日本蝦夷地方地質要略之図、一八七六年)と「北海道地質総論」(一八七七年)という総合報告書であった。

ライマンはその報告書のなかで、北海道に発達する地質系統(地層や岩石)を、つぎの七つに分類した(上段)。

(1)新沈積層

(2)古沈積層

(3)新火山岩層

(4)登志別(としべつ)層

(5)古火山岩層

(6)幌向(ほろむき)層

(7)神居古潭(かむいこたん)層 |

沖積層

洪積層

活火山をふくむ第四紀の火山

新第三紀層

新第三紀またはそれ以前の火山岩類

古第三紀層と白亜紀層

神居古潭変成岩類と日高系 |

これらは、今日の知識からすれば、右の欄のようになるものである。

ナウマンと原田豊吉

開拓使庁の活動にぱすこしおくれて、東京の中央政府でも、地下資源探査の恒久的な計画と、その方面の専門家を養成する事業がしだいにすすめられていった。

一八七一年(明治四年)にドイツのスッツガルトの鉱山技師・シェンクが来朝し、文部省の博物局で鉱山方面の仕事を担当していた。

一八七五年に同氏が帰国すると、かわってナウマン(E・Naumann)が来朝し、一八七七年に東京大学が開扠され、理学部のなかに地質学および採鉱学科がもうけられた際には、二六歳の若さで同学科の教授に就任した。

ナウマンはその後、一八七九年まで東京大学にあって、地質学の研究と教育に従事したが、帰国にあたっては、席を同国人のブラウンス、つづいてゴッチェにゆずった。

ナウマンは東京大学にあって、地質学の研究と教育に力をつくす一方では、地質調査所の建設に努力した。

その努力は一八八二年(明治一五年)にむくいられて、内務省に地質調査所が設置され、ナウマンの助教授であった和田継四郎が初代の所長に就任した。

140

これとともにナウマンは東京大学の教授の席をさきにのべた後任者にゆずり、地質調査所の課長の席におさまって、一八八五年に帰国するまで地質調査事業に専心した。

現在、通産省に処属する、工業技術院の地質調査所は、こうした歴史をもって設立されたものであって、ここに、地質学の研究(大学)と応用(調査所)の二機関が整備されたのである。

以上のような、日本の地質学の草わけ時代をかえりみて、我々が特別、興味をひかれることがらは、北海道では主としてアメリカ系統の学者が招かれたのにたいして、東京の中央では、すべてドイツ人の指導にあおいでことがすすめられた、という史実である。

来朝した学者も、北海道の場合は、ただちに現地にむかい、野外の地質調査で大きな成果をあげた。

一方、東京では、当時、地質学的には全く未開拓の日本に来ていながら、野外踏査はさておき、官庁行政や機構いじりになかなか熱心であった。

もちろん、彼らも地質調査を全くおこなわなかったわけではないが、それはライマンの偉業にとっては比べものにならない程度のものであった。

さらに、ライマンは、困難な野外調査の間にも、よく助手たちを教育し、かれが帰国した後々まで、長い間うるわしい師弟の関係がつづいた、といわれているが、これにたいして、ナウマンやゴッチェの場合には、日本人との間は、かならずしもスムーズではなかった、と伝えられている。

ここにも、ドイツ憲法を手本として結成された明治政府と、北辺で新天地を開こうとした榎本武揚以来の伝統をひく北海道の出先機関の対立に、明治維新の縮図と、それが、後々までに日本の地質学におよぼした影響を読みとることができるわけであるが、これは余談になるので深入りしないでさきを急ぐことにする。

一八八三年(明治一六年)になって、永いドイツ留学の末、原田豊吉が帰国した。

氏はただちに地質調査所にはいって、翌年には東京大学の教授に就任した。

一八八五年にぱナウマンも帰国し、最後の御雇い教師であったゴッチェもその前年に帰国していたので、この頃から、日本の地質学は、外国人の手をはなれて、日本人自身の力で、その道をきりひらいていくことになったのである。

すなわち、一八八六年の東京大学理学部地質学教室の陣容をみると、和則継四郎・原田豊吉・小藤文次郎の三教授が、それぞれ鉱物学・古生物学・地質学を担当していた。

ところでナウマンが帰国した一八八五年からの数年間は、わが国の地質学史に一時代を画する時代となったのである。

というのは、この時代に日本人が地質学で一人歩きをはじめたというばかりでなく、この時代になって、日本列島の基本的な地質構造や地質系統(地層や岩石)の姿が、学界のスクリーンに、その映像をはっきり結びはじめたからである。

日本地質構造論と日本群島論

当時は、ブレークやパンペリーといった、初代の外人技師の時代からは二〇年あまりの年月がたち、ライマンの業績が公にされてからも一〇年以上が経過していた。

142

一方、断片的なものとはいえ、ナウマン・ブラウンス・ゴッチェおよびその弟子たちの業績も発表されてきていた。

従って、この時代には、以上のような業績が集積されて、日本列島の地質が総合されるきざしがでてきたのである。

その代表的な作品はナウマンの『日本地質構造論』(一八八五年)と原田豊吉の『日本群島論』(一八九〇年)であった。

そのなかでナウマンは、日本列島は、規模においても、構造のうえでも、アルプスやヒマラヤに匹敵する一大山脈である、とのべている。

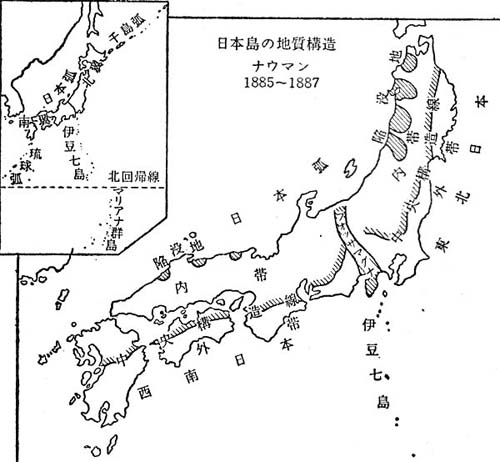

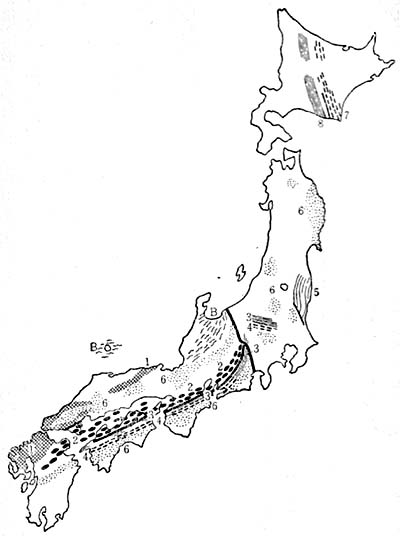

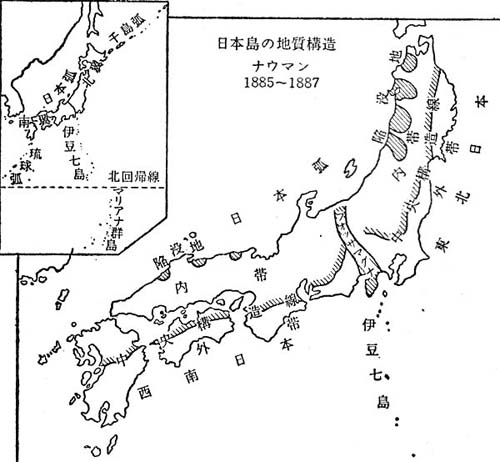

また、日本列島は、かれが「大裂隙」(フォッサマグナ)とよんだ陥没地帯を境にして、北翼(東北日本)と南翼(西南日本)の二つの単元にわかれ、著しい地質構造上の対照をしている、と書いている(第18図)。

|

第18図 ナウマンの日本地質構造図

|

さらに、これら二つの地質学的単元は、かれがいう「中央地裂線」(現在の中央構造線)によって、日本海側の内帯と、太平洋側の外帯の二つにわかれ、この内一帯に火山が分布していることにも注目している。

一方、原田豊古は、『日本群島論』のなかで、日本列島の地質系統をつぎのように分類した。

新生界

第四系(沖積層・洪積層)

および安山岩・玄武岩など

第三系(鮮新層・中新層)

および石英祖面岩(そめんがん)・粗面岩・石英安山岩・安山岩・玄武岩

中生界

白亜系(紀伊、赤石の三倉(みくら)統・和泉(いずみ)砂岩・北海道中部の白亜系・御坂(みさか)層など)および、

はんれい岩・石英斑岩・玢(ひん)岩・輝緑岩・かんらん岩・花崗岩

ジュラ系(佐川、五日市、相馬中村の鳥ノ巣統・南部北上山地のジュラ紀砂岩、頁岩(けつがん)、

サイレナおよび植物化石層〈中部ないし上部ジュラ紀層〉)

三豊系(南部北上山地、佐川、成羽などのシュードモノチス砂岩・南部北上山地のセラタイト層)

古生界

上部秩父層

下部秩父層

始生界

七三片号系

片麻岩系 |

144

この分類は、その後七〇年の歴史をへた現在では、誰がみても古めかしい、不完全なものであることには間違いない。

しかし、そのなかには、日本列島の地質系統にたいする、ゆるぎのない基礎がおかれていることも見のがしてはならないところである。

たとえば、氏は第三系のなかに古第三紀層(始新(ししん)層および漸新(ぜんしん)層)を区別していないこと、御坂層を白亜紀層と考えていた点などを別とすれば、氏の分類は今日の知識に照らしあわせて、著しいあやまりを含んでいないのである。

しかし、新生界や中生界の地史は、その後にきわめて精細な研究が行われているし、古生界についても、ここ二〇年ばかりの間に、世界的な水準に研究がすすめられてきている。

それどころか、氏が始生代の結晶片岩や片麻岩と一括している変成岩も、最近の研究によって、その原岩の性質や変成の時期についても、面目を一新してきているのである。

そこで、我々は、このような最近の研究の成果に足場をおいて、日本列島が成立した土台、すなわち、専門家の考える日本列島の基盤について概観していきたいと思うのである。

2 海底の日本 top

カタイシア大陸

まえに、日本列島の弧状の性格は新第三紀に決定したことをみ、また、その骨組みは日高造山運動によって築かれたことも理解してきた。

しかし、日本列島のおいたちと、現在の姿を地球の歴史という科学的な観点から理解するためには、感覚的にも「列島」の姿でまぶたに浮べてみることができる、日高造山運動以後の日本列島の歴史をたどっただけでは十分ではない。

事実、日高山脈がまだ地向斜の底にねむっていた当時に、すでに陸であった、というよりは、大陸の一部であった日本列島の部分も存在していたのである。

このような陸地は、日本列島を家にたとえていえば、まだ土台とまでぱいえないにしても、その「床」のような位置をしめていたものであることに間違いはない。

つまり、日高造山運動以前の日本列島の姿は、この床の部分に見えがくれしていて、この部分から、それ以降の日本列島の歴史を読みとらなくてはならない、ということになる。

146

以上、ライマンや原田の地質系統表を紹介したのも、こうしたことの伏線であったにほかならない。

さて日本列島の土台ないしは床も、日高山脈と同じように地向斜の海に堆積した地層によって材料を供給され、造山運動のおかげて建築が完成したものである。

話は一足とびに、いまをさる三億五〇〇〇万年前・古生代のゴットランド時代にさかのぼる。

当時、日本の背後には、日本海をうずめて広い大陸が横たわり、現在の日本の位置には、美しいサンゴ礁でくまどられた浅い内海が拡がっていたことが、化石や地層の証拠から知られている。

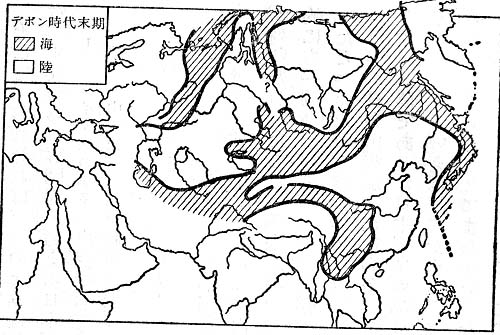

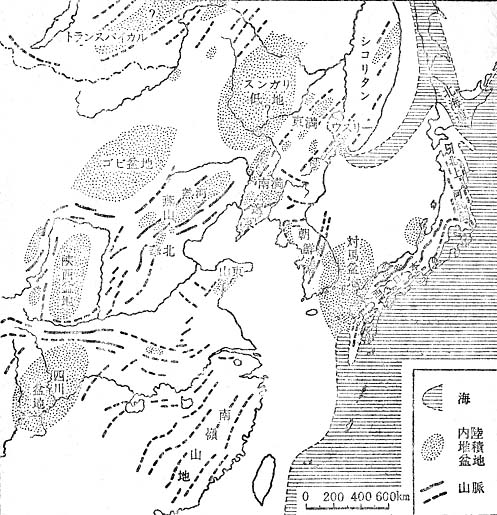

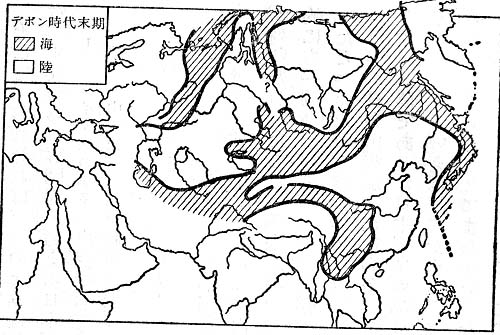

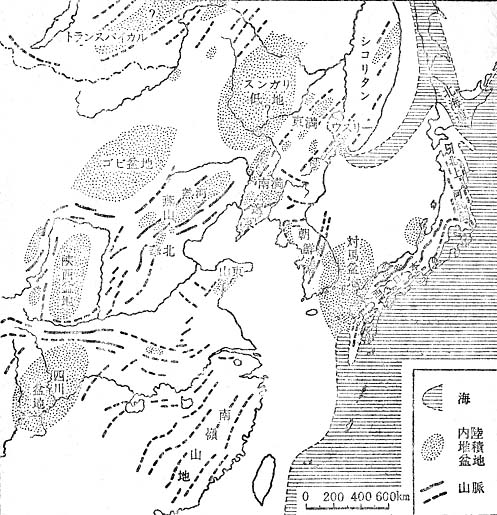

ゴットランド時代につづくデボン時代の終りごろになると、第19図のように、現在の中国南部に「カタイシア大陸」とよばれる古い大陸がはりだしてきて、日本の海は、日本側の海と、中国南部側のそれに二分されるようになってきた。

いうまでもなく、これはカタイシア大陸の隆起にもとづくものであって、その運動の余波をうけて、日本側の海ぱ著しく浅くなり、一時に海底が干上ることさえあった。 |

第19図 デボン時代末期のカタイシア大陸

|

日立鉱山と別子鉱山

我々はすでにグリーンタフ地垓の場合にも、日高地向斜の場合にも、はげしい海底の沈降にともなって海底火山の爆発がおこる事実をみてきた。

その法則性は古生代の地向斜でも同じであって、日本の海は、ばげしい火山活動の舞台であったのである。

そのため、現在、ゴットランド紀層の上部に、アボン紀層・下部の石炭紀層が分布している山地を踏査すると、石碑や庭石によく用いられる当時の輝緑(きりょく)凝灰岩や輝緑岩といった塩基性の火山灰や熔岩をはじめとして、中性や酸性の熔岩、ときにはアルカリ性〈一八三〉のそれまでが地層の中にはさまっているのをしばしば見ることができる。

この際にも、古い大陸と日本の海を画すような位置に、深部裂隙となった断層ができていた公算が大である。

また、四国の別子鉱山・茨城県の日立鉱山などで代表される銅と硫化鉄の鉱床・「層状含銅(がんどう)硫化鉄鉱床」は、四国や紀州にしばしば見られるが、これらは、この時代の輝緑岩などに関係する一種の熱水鉱床である、といわれている。

しかし、この種の鉱床は造山帯にはどこでも見受けられ、すでにのべた日高造山帯にもそのような例が知られている。

148

従って、この鉱床は、造山帯がまだ地向斜時代に、海底に堆積した特殊な沈澱鉱床であって、それが造山期の地殼変動によって縞状にひきのばされたものであろう、と考えている学者もある。

しかし、いずれにしても、別子や日立のような大鉱床が、日本列縞が陽の目をみない、古生代の海底でつくられた、ということは興味のある事件である。

貴州サンゴ海

では、ゴットランド時代以降の日本の海には、どんな生物がはびこっていたのであろうか。

その主なものは、サンゴ礁をつくるサンゴ類・層孔虫とよばれ、現在では絶滅してしまった腔腸(こうちょう)動物類をはじめとして、腕足(わんそく)類・海ユリ・三葉虫などであった。

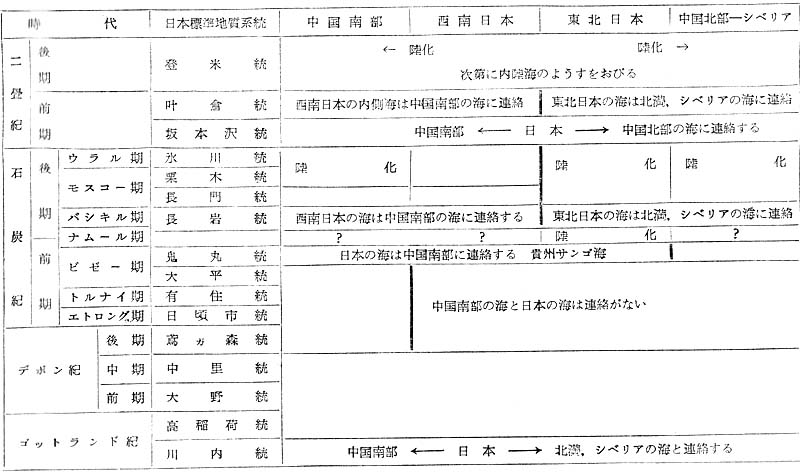

このような海棲勁物の化石を分類してみると、ゴットランド時代からデボン時代の中頃にかけては、日本の海が一方ではシベリアの東方に拡がっていた海と、他方では中国南部の海とつながっていたことがわかる。

つまり、両方の海の動物相を共有するのが、当時の日本の海の特徴であったのである。

ところがデボン時代の末期から石炭時代の早期になると、カタイシア大陸という邪魔者が中にはいってきたために、日本の海の動物相は、シベリアや沿海州の海の動物相に類縁が深くなってくる。

そして、日本は、現在の太平洋よりも、はるかに面積も狭く、水深も浅かった当時の太平洋の西北端に位することになって、浅海性の生物は、この海岸線にそって移動を繰り返すことになったのである。

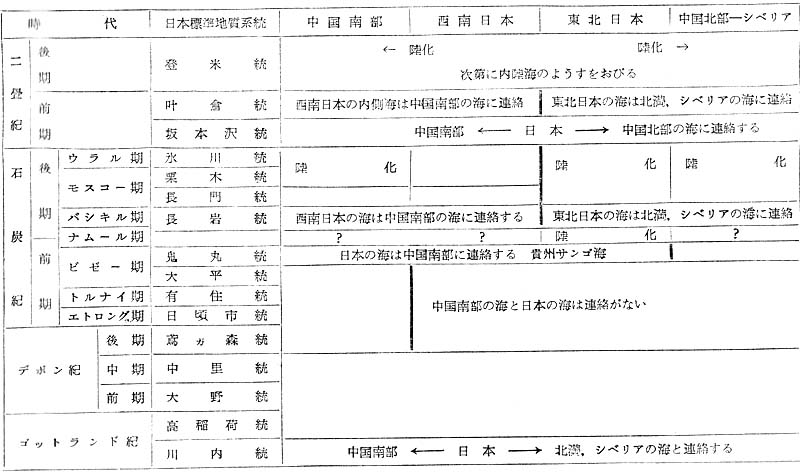

|

第7表 古生代の海陸のうつりかわり

|

150

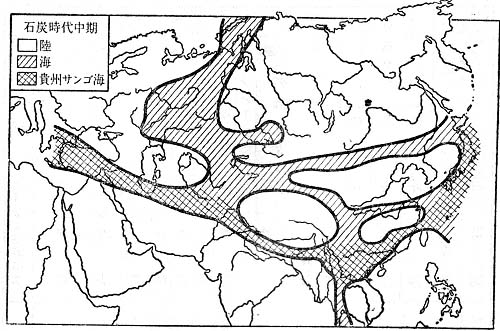

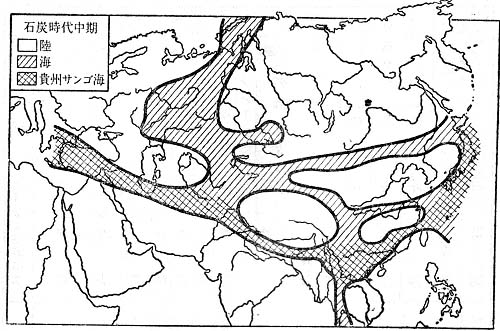

ところが石炭時代のほぼ中頃、専門家が鬼丸時代(第7表)とよぶころになると、様子がガラリとかわって、日本の海がふたたび中国南部の海とつながってきたことが化石の証拠からわかっている。

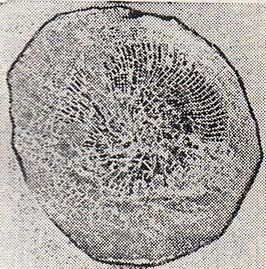

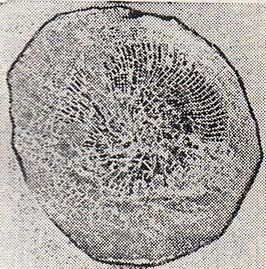

というのは、このような当時の海が「貴州サンゴ海」とよばれているくらい、貴州サンゴ(第20図右)で特徴づけられる共通の化石群が、日本の各地ならびに中国南部の各地から発見されるからである。

しかも、最近では、このような化石群を追跡すると、貴州サンゴ海が、はるかトルコまでもつながっていたことが明らかにされてきている(第20図左)。

|

|

|

|

第20図 左:石炭時代中期の貴州サンゴ海、右:貴州サンゴ(約 1/2) |

東北日本と西南日本の対立

石炭時代の後半になると、様子はさらに変ってきた。

貴州サンゴ海の名残りの海は、なおも西日本に残っていて、そこには中国南部のそれと類縁の深い紡錘虫やサンゴなどがたくさんすみついていた。

しかし、現在の飛騨山地を境にして、その東方の海には、これとの間ちがった生物がみられた。

すなわち、そこには、どちらかといえば、北部中国系あるいはカナダ・アラスカ・ソビエト北部の種類に近縁な動物が多くみられたのである。

以上のことは、これまで同じ海況のもとで、同じ生物地理区に属していたと考えられる日本の海に、東西の分化がはじまったことを暗示している。

しかも、このような事情は、たんに化石にしめされているばかりではない。

当時の海に堆積した地層は、西側に厚く、東側に薄いばかりか、石炭時代の終りには、東側の海が早くも干上って、ぱげしい侵蝕作用の舞台となった事実からもうかがわれる。

かつてナウマンが大裂隙とよび、現在では大地溝帯とよばれて中学生にも親しまれている東北日本と西南日本の境界線は、このようにして、早くも石炭時代の終りに芽ばえていたことが、以上のような古地理のうえからもしのばれるのである。

この日本列島を区切る大きな境界線は、その後、中生代を通じて見えがくれしながら、しだいに明確な姿をとっていき、新生代になって大きく開口したわけである。

では、東北日本と西南日本の対立をしだいに鮮明にしていったいきさつは、どのようなものであったであろうか。

153

その原因を推定する材料はいくつか残されている。

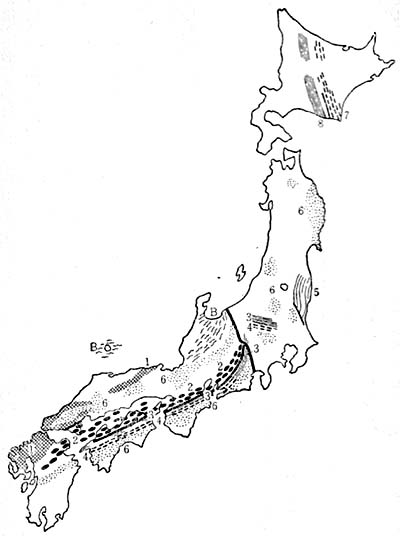

すなわち、西南日本には、東北日本には見られないような、各種の変成岩がある規則性をもって配列している、という、著しい事実がそれである(第21図)。

たとえば西南日本では、北側から南あんb側へ、三郡(さんぐん)・本山(もとやま)変成帯(1)、領家変成帯がほぼ東西につらなり、中央構造線をこえて、三波(さんぱ)川変成帯と御荷鉾(みかぶ)変成帯(2)が同じ方向性をもって分布している。 |

第21図 日本の変成帯の分布図(今来正夫氏原図)

1.三郡・本山帶 2.領家帯 3.三波川帯 4.御荷鉾帯 5.阿武隈帯

6.不変成古生層帯 7.日高帯 8.神居古潭帯 B.飛騨片麻岩地域

|

(1)三郡・本山変成帯 この地帯の岩石は、第21図に示すような分布を示し、古くは内帯の御荷鉾層とよばれていた。

三波川・御荷鉾層よりも低度の変質を示し、また花崗岩類による熱の影響をうけた部分か多い。 |

(2)三波川・御荷鉾変成帯 第21図に示すいわゆる広域変成作用をうけた岩石が分布する。

その標式地は、埼玉・群島県境の三波川および、群馬県南端の御荷鉾山である。 |

これにたいして、東北日本では、阿武隈変成帯が、ポツンと南北につらなっているだけである。

さて、これらの変成帯を棍成する変成岩よ、いつ、どのような原岩からつくられたか、ということについては、日本の地質学が始まって以来、論争の的となっているものである。

たとえば、中央構造線にそって、一番広範囲に分布する領家片麻岩については、古生層が、中生代のジュラ時代の末に、花崗岩にふれて、接触変成作用でできたものである、といった学説が学界を支配していた。

また、埼玉県の長瀞(ながとろ)のとうな名勝をつくる、結晶片岩を主体とする三波川・御荷鉾変成岩についても、その原岩が古生層であるとか、中生層である、といった議論も行われた。

そして、その変成作用が行われた時代ぱ、やはりこの時代の末から白亜時代のはじめだ、という学説が一世をふうびしていた。

しかし、岩石学者の新しい研究によれば、これらの変成岩は、地質時代のある時期に、しかもこれまでの通説のような中生代のシニア時代末といった時期に、一気につくられたものではなく、かなり長い地質年代をかけて完成されたものであることが明らかになってきた。

154

たとえば、領家変成岩こついては、少なくても三回にわたる花崗岩類の貫入に関係してつくられたことが明らかになってきた。 まず第一回の花崗岩類の貫入にさきだって、広い地域が蒸し焼きにされるような熱変成をうけ、片岩状のホルンフェルスから膜状の片麻岩がつくられた。

|

(3)ホルンフニルス 普通この語は、粘板岩起源の黒色細粒で堅硬な接触変成岩をさすが、広義に用いられる場合には、再結晶作用の完全に行われた接触変成岩で、粒状組織をしめすものを総称する。 |

普通の粘板岩から由来したものでは、石英・黒(白)雲母・長石および紅柱石または菫青石を主成分とする。

ごく普通には、粘板岩に黒雲母ができて、ために断面が桃黒色にかがやく粘板岩である。 |

また、混成岩もこの時期に大半がつくられた。ついで第二回目の花崗岩が貫入し、かなりの時代をへてから第三回目の花崗岩が貫入して、まえにできていた変成岩をさらに変成する、といった経過かそれである。

しかも、第一回目に貫入した花崗岩からしぼりだされた巨晶(きょしょう)花崗岩脈に含まれていた鉱物・フェルグソナイトの分析の結果、この花崗岩ができた時代は、いまから二億三〇〇〇万年前である、ということが算定されてきた。

そうなると、領家変成岩は、これまでの通説とぱちがって、すでに石炭時代の終りには変成の過程にはいっていた、ということになってくる。

このような事実がわかってくると、フォッサマグナを中にはさんで東北日本と西南日本の分化と対立が、すでに石炭時代の後半にはじまった、という事情は、地表のできごとである海域の変化、といったことばかりでなく、地向傾の底深いところでおこった事件に源を発していることが理解されてくる。

このことは日高山脈やグリーンタフ地域の造山運動の場合との間軌を同じくしている。

日本のヴァリスカン造山運動

こうして、我々は石炭時代にはじまる東北日本と西南日本の対立をとく鍵として、日本におけるヴァリスカン造山運動〈一一四〉に到達する。すなわち、ゴットランド時代にはじまった、日本の古生代の地向斜は、ときに上昇と陸化の時期をはさみながらも、その底に厚い地層を堆積して、ついに石炭時代の終りには、その中軸部で領家変成岩で代表されるような、混成岩・片麻岩・花崗岩をつくるようになったのである。

そして、まだ調査のいきとどいていない中部日本をのぞいて、汎日本的にみられる二畳時代直前の陸化現象(不整合)(第7表)は、領家変成岩の形成を契機にして、地向傾が隆起に転じ、古生代の日本の海が陸化にむかう皮きりであったのであろう。

このような石炭時代から二畳時代にかける汎世界的な遊山運動はヴァリスカン造山運動とよばれているが、その日本版が前記の造山運動であったのである。

しかも、日本のヴァリスカン造山運動は、天竜川の西岸(領家地方)を中核にして、西日本に典型的にくりひろげられ、その西翼は九州で終り、東翼は阿武隈変成帯に余波を残しながら東北地方の中部で消えてしまっている。

こうした、ヴァリスカン造山運動の日本的な運動形態によって、古生代にはじまる東北日本と西南日本の分化と対立、および、フォッサマグナの発生過程が理解されるものと思われる

156

こうして、西南日本の中央構造線(第18図)の北側に帯状に分布する領家変成帯が、造山運動の公式でいう「中心帯」であることにうなずけられれば、のちの中央構造線は、中心帯が「外側帯」(日本では外帯)におしあげる前縁であり、逆断層帯であることはすぐ理解されるところであろう。

その結果、アルプス造山運動などによって、より鮮明にされた中央構造線も、すでにヴァリスカン造山運動によって生まれ、従って、西南日本では顕著にあらわれるが、東北日本では、不鮮明であり、かつ、消滅する理由が明らかになったことと思う。

それではつぎに。日本におけるヴァリスカン造山運動の外側帯の様子をうかがうことにする。

中央構造線をこえて南側には、三波川・御荷鉾の両変成帯が帯のようにつらなっている(第21図)。

三波川変成岩については、その岩石学的研究から、三波川変成岩の原岩は、デボン紀層や最下部石炭紀層(日頃市(ひころいち)〜大平統(おおひらとう))(第7表)に相当するものが含まれていることがほぼ確実となってきている。

一方、御荷鉾変成岩については、化石の証拠から、変成作用が行われたのは、早期石炭時代の末(鬼丸世)から、二畳時代の中頃(叶倉世=かのうくらせい)(第7表)にわたる時代に形成された部分を含んでいることが証明されている。

このような資料のほかに、変成岩の構造解析の結果は、三波川・椰荷鉾両変成岩も数次にわたる変成作用をうけていて、領家変成岩と同じように、長い期間をかけてつくられた変成岩であることを明らかにしている。

さらに、このような変成岩がつくられた後に、地表にあらわれ、侵蝕をうけた結果できた礫が、上部のジュラ紀層や最下部の白亜紀層の礫岩からも発見されているので、これらの変成岩がつくられた時期は、論理学的にも、通説とはちがって、少なくてもジュラ時代末よりも古い時代であるということになる。

ところが、日高造山帯における神居古潭変成岩の例でおわかりのとおり、三波川、御荷鉾、三郡・本山といった動力変成岩は、領家変成岩をつくった造山運動とは無関係でありえない。

これらは造山運動の中心帯をはずれた、横圧力の集中した外側帯に形成されるものである。

従って、このような動力変成岩は、領家変成岩にむしろ先行してできはじめ、同じくヴァリスカン造山遺動の全時期を通じて形成され、二畳時代に完成されたと考えるのがもっとも妥当である。

ヴァリクスカン造山運動の進行につれて、古い日本は隆起をつづけ、二畳時代には一時、汎世界的な海進の結果、海面から没したこともあるが、その後、地向斜の中心帯は、はっきりと陸地を構成し、二畳時代の終りには大陸とひとつづきになってしまったのである。

いま、当時の日本の姿を思い浮べるならば、現在、山陽本線が走り、低い御影石の丘陵がつづく中国地方から、近畿・中部の地方にかけて、日本アルプスにも匹敵する山脈が東西につらなり、背後には大陸の森林地帯がつづき、前面には、三波川・御荷鉾の海起帯が太平洋の荒波の底にかいまみられる、という光景を展開していたにちがいない。

そして、この海岸山脈にも、水河が輝いていたかもしれない。

158

3 大森林の時代 top

大陸のテラス

古生代の中頃から地向斜の底に建築資材をためこんでいた日本は、「ヴァリスカン造山」とよばれる世界的な巨匠の手によって、まず床をはってもらうことに成功した。

しかもその床は、文字通り大陸という母屋から張りだしたテラスとして土台をかためたものであって、こうして日本列島の脊骨が古生代の終りにかたまったわけである。

もちろん、このような工事は、一気に仕上ったわけでもなければ、つまずきがなかったわけでもない。

まえにかかげた古地理図からもうかがわれるように、時々、海底が陸化したり、今度は逆に、海が大陸まで侵入するようなこともあった。

そして、海から陸への移りかわりの時期などには、陸成層を形成することもあった。

というのは、古生代のデボン紀層・石炭紀層・二畳紀層の中には、ときおり漂流してきたと考えられる鱗木・豆木・羊歯植物の破片が発見されるし、二畳紀層の中には柆物の破片の化石が多数含まれているばかりか、現在は石墨化している薄い石炭層さえ残っているからである。

しかし、大観すれば、日本はもちろんのこと、大陸の地向斜でも、古生代は海の状態が長く、陸化の期間は短かかったことに間違いはない。

そして、二畳時代以後、日本は大陸の一部になり、中国南部はべつとしても、中国北部では、その後、大陸が海に没することは一度もなかった。

もちろん、中生代の三畳時代のはじめや、ジュラ時代の末などには、現在の裏日本の地城にも海が侵入し、時には、その海がヴラディオストーク(ウラジオストック)の先まで細くのびていった時期(三畳紀・白亜紀)(第22図)もあったが、日本は大陸の一部であることにはかわりなく、当時の海岸線は、現在の表日本の一部を彷徨(ほうこう=さまよう)する状態がつづいていた。

この古地理的な状況は、古第三紀まで続き、グリーンタフの時代(新第三紀)になって初めてうちやぶられたのである。

従って、つぎには、まだ日本列島とよぶことのできない、

160

大陸のテラスとして固定していた時代の日本の姿を、一括して眺めることにする。 |

第22図 白亜時代の日本(松本達朗氏原図)

|

成羽(なりわ)の森

新しくできた大陸のテラス・日本には、非常な勢いで、南方または西方から植物群が入り込んでいった。

そして、三畳時代(一億九〇〇〇万年前)の末(岡山県の成羽(なりわ)地方の植物化石で代表される成羽世)には、いたるところに大森林が生い茂っていた。

この森林をつくった樹種は、大型のトクサ・ソテツ・イチョウの仲間と、松柏科の植物で、下草にはヤブレガサウラボシ科の羊歯植物をはじめとして、高温多湿な環境に適した羊歯(しだ)植物が多かった。

このような植物の化石から、当時の日本は、熱帯多雨帯に相当する気候条件のもとにあったと考えられている。

また、当時の山間盆地には、こうした植物を原料とする石炭もつくられ、現在では山口県の大嶺炭田をはじめ、中国地方や近畿地方のところどころで稼行されている。

つづくジュラ時代(一億三〇〇〇万年前)になっても、やはり熱帯ないし亜熱帯の気候条件がつづいていた。

しかし、植物の種類はいくぶんその内容をかえて、ジュラ時代の末(石川県の手取川流域地方の植物化石によって代表される手取世)には、ノキシノブ科の羊歯植物を代表として、ソテツ・松柏科の植物が繁茂するようになった。

さらに白亜時代二億(一〇〇〇万年前)になると、それまで湿潤であった気候は、いくぶん乾燥気候に変化してきた点が注目される。

というのは、この時代になると、海岸線はもっとも外側(太平洋側)に退いてしまい三役時代やジュラ時代には、ときおり、裏日本の側にまで入り込むことがあった海は、もはや見ることができず、日本と大陸とがいっそう固くむすびついた古地理的条件ができ上った、と解釈されるからである(第22図)。

もちろん、もっと大陸にいりこんだ山間盆地では、大陸度は日本よりもはるかに高く、強い乾燥気候が支配していた。

161

このような乾燥気候のもとで、中国地方から、北九州・南朝鮮にかけては、乾燥気候を象徴する赤色の陸成層〈八八・一二一〉がつくられ、今日、山口県に硯石(けんせき)統とか、関門層などといった名でよばれる、植物化石にとぼしい地層となって残っている。

やがて白亜時代の末になると、世界的な大海進〈一四四〉がおこり、日本にもあちこちから狭い海や人江が入り込んできたが、大勢には変化はなく、ただ気候はしだいに緩和されて、被子植物(ヤナギ、すずかけ、シナなど)が姿をあらわすようになってくる。

そして、これらの植物がまえこのべた日高造山にひきつがれて、日本の古第三紀の石炭の原料になり、一方、日本列島の床の上に、いよいよ日本列島の骨組みがたてはじめられることはすでに見た通りである。

さまよう海岸線

話は前後して申しわけないが、中生代にはいると、古生代の海はすっかり陸化して、大陸の一部になってしまった。

従って中生代の海岸線は、日本の太平洋側をその時々に応じて、むなしく東へ西へとさまよっているにすぎなかった。

とはいえ、形をかえた海進と海退を繰り返しているうちに、中生代の海も、やはりその海底に地層を残していくことになった。

でぱどんな地層を残していったか、といえば、ごく大づかみにいって、古生代の地内斜性の地層とは性質がちがう、浅海成の地層と、半深海成の地層の二種であった。

前者はしばしば干潟(ひがた)になるような、大陸棚(たいりくほう)〈九四〉の上の堆積物であって、中生代を特徴づけるアンモナイトのほか、軟体動物や棘皮(きょくひ)動物(ウニの仲間)の化石を多く含んでいる。

後者は大陸棚から陸棚崖(りくほうがい)〈九四〉に移り変るような海底に堆積した半深海成の地層である。

そして、その地層の中には、石灰藻(せっかいそう)・サンゴ・有孔虫・層孔虫・軟体動物などが集まってつくった「礁(リーフ)の化石」が残されている。

しかも、このような礁性の堆積物は、上部ジュラ紀層の鳥ノ巣(とりのす)石灰岩、下部白亜紀層の大型有孔虫・オルビトリナをふくむ石灰岩などであって、本州・四国・九州方面だけでなく、東北地方から北海道の中部まで、点々として追跡されている。

このような海の生物が、地質年代とともに、どのような変遷をとげてきたかを研究することは、生物地理学的に興味の深いことである。

しかし、いまはその場ではないので、結論だけをいえば、粢シベリアから北太平洋型の生物が南下した時期と、インド・ヒマラヤ地向斜の海、ないしは、東南アジアの地向斜の海にすむ生物が、北上した時期が交互していた、ということがいえそうである。

また、日本のジュラ時代の生物相(造礁性、海棲生物)が、生物地理学のうえから、日本独特のものである、といって問題にされていたが、最近になって、ジュラ時代末の礁性動物群が、南および西太平洋にある海底山脈や平頂(ギョー)海山〈一九九〉の頂上に残されている礁性動物群とよく似ていることが明らかになって、大洋の歴史を考える場合に新しい問題となっている。

最後に、わが国の中生代の海は、日高地向斜の海をべつにすれば、まれに火山灰を堆積した以外に、海底火山の噴火などにみまわれることがなく、一般にきわめて平穏であった。

164

この事実は古生代の地向斜の海とは著しい対照を示すばかりでなく、大陸の山間盆地とも非常な相違を示している。

というのは、大陸をおかした古生代の海は、火山活動にみまわれることがなかったが、その後陸化して、中生代になると、大陸の山間盆地には、三畳時代から白亜時代にいたる間に、莫大な溶岩を噴出しているからである。

このようにして、古生代の末に築き上げられた日本列島の床には、どうやら中生代を無事にもちこたえることができたわけである。

4 日本最古の岩石 top

石庭のなぞ

もうふた昔もまえのことである。

我々が学生生活を終って一本立ちになったばかりのある日、話がたまたま竜安寺の石庭(1)(グラビア)まで発展したことがあった。

(1)竜安寺の石庭 弯安寺は京都の西山のふもとにある臨済宗妙心寺派(禅宗)十刹の一つである。

石庭は、一四八八年(長享二年)に細川政元の書院の庭としてつくられ、作者は相阿弥とも、般若房鉄船宗熈ともいわれている。 |

また、石庭の構想は、雲海に五獄(中国にある華山・衛山・衡山・恒山・嵩山)をあらわしたものであろう、といわれている(西村貞『庭と茶室』による)。 |

竜安寺の石庭は、日本の庭圉・芸術の極致といわれているものであるから、いまさら説明の必要もないであろうが、一木一草をも用いず、三方を低い築地でかこみ、白砂を敷いた方形の庭に、大小十数個の石を配置しただけで、美の極限を表現した庭である。

そのさいに、我々が話題にしたのは、石庭がなにを表現しているかとか、石の配置の妙などといった美学的な内容ではなく、石庭の石には、どんな石が用いられているだろうか、という身分相応の疑問だったのである。

そして、これほどの芸術をつくりあげる人物であれば、きっと、石についても十分な吟味が行われていて、おそらく、日本で一番美しい、日本最古の岩石を使ったにちがいない、というのが我々の結論であり、かつ、日本の古典芸術にたいする我々の信頼感でもあったのである。

すなわち、その当時までに知られていた、日本最古の岩石というのは、まえにのべた三波川変成岩の結晶片岩や御荷鉾変成岩の輝緑片岩がそれである。

これらは、今ではよく庭石や石碑にも用いられる、多く緑色をした重圧感のある岩石である。

しかも、これらの岩石は京都付近にはなく、京都の近くでは、紀州か、伊那までいかなくては手にいれることができないものである。

しかし、これほどの庭をつくる人物だから、きっと苦心しても、このような岩石を運んできて、石庭に配置したにちがいない、というのが我々のほほえましい期待でもあったのである。

その後一〇年あまりして、我々は京都に学会があったおりに、竜安寺にでむいて、石庭の石を実地検証する機会をえたのである。

実地検証といっても、何も、石庭におり立って、ハンマーで石をかき、プレバラートにして岩質を調べたわけではなく、竜安寺の縁先から石庭を見物しただけの話であるが、我々の期待は、ものの見事に裏切られてしまったのである。

というのは、石庭にならんでいる岩石は、京都の郊外・比叡山あたりにゴロゴロしている石炭〜二畳時代の珪岩(チャート)であったからである。

166

京都あたりには、ごく普通にある珪岩をえらんだところに、禅の味と、石庭芸術のよさがある、といってしまえばそれまでだが、いまさらのように、美しい形式をもっている日本の古典芸術の内容を見せられたような感じは、以後我々の心の底にわだかまっていて、ぬぐうことのできないものとなっている。

ところが、さらに一〇年たった今日、今度は、我々に、自分たちの学の浅さを反省しなくてはならない番がまわってきたのである。

飛騨片麻岩

戦後における多くの岩石学者・地質学者の意見を総合すると、飛騨山地に分布す

る飛騨片麻岩や、九州の肥後片麻岩は、三波川変成岩や御荷鉾変成岩よりも、もっと古い日本最古の岩石で、その生成の時期は、地球の歴史の太古・始生代(一〇億年以上まえ)にさかのぼる、というのである。

つまり、日本列島の本当の土台石は、飛騨片麻岩であり、飛騨山地におかれている、という学説がそれである。

この学説を支持する積極的な理由としては、つぎの三つのことがらがあげられている。第一に、飛騨片麻岩の岩質が大陸に発達する始生代の片麻岩〈二八〉、わけても遼東半島に露出している片麻岩に酷似していることである。第二には、飛騨片麻岩が全体として、飛騨山地を頂上にした円頂構造をしていることである。

この構造は、日本列島に見られる他の変成岩が、すべて日本列島の延長方向と平行的であり、古生代以後の造山山脈の構造に支配されている事実と、著しい対照をなしている。

168

そして、飛騨片麻岩の構造は、むしろ大陸におげる始生代や、原生代の岩石が楯状地(たてじょうち)〈七一〉をつくっている構造を類推させるものである。

第三は、飛騨山地に分布するゴットランド紀層をはじめ、全古生層が、飛騨片麻岩をとりまき、まだ不整合面は発見されていないが、飛騨片麻岩を土台にして堆積したような構造を示しているので、飛騨片麻岩は、これらの古生層の基盤にあたる、と考えられることである。

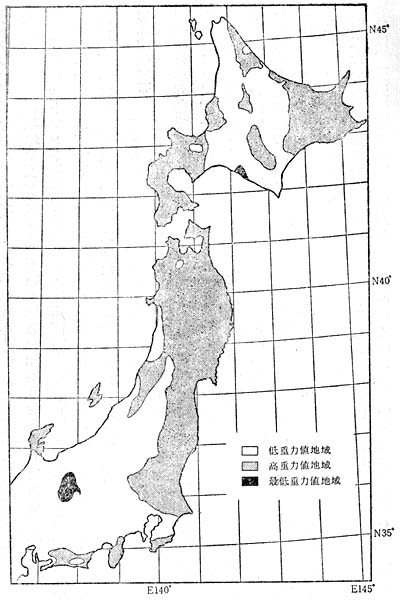

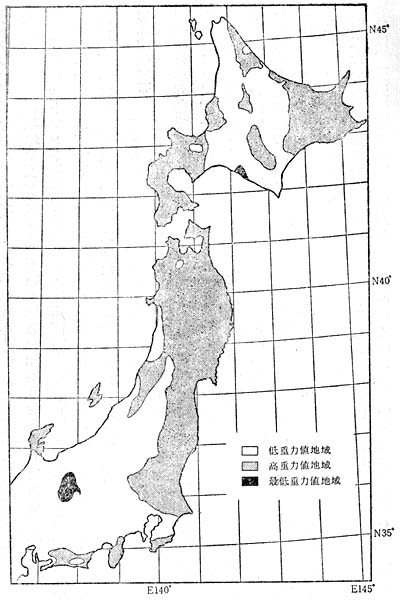

重力異常の分布

現在までのところ、飛騨片麻岩が始生代だ、という考えを証明する資料は、これ以上には何もない。

しかし、飛騨山地の重力異常の分布〈一九九〉は、飛騨山地が日本列島では特別の地帯であることを教えていて、その傍証になるかもしれない。

周知のように、一般に造山運動によってできた山脈は、比重の軽い花崗岩質のシアル層〈四二〉が山脈の部分で厚くなっているためか、低重力値地域になるのが普通である。

ところが日本列島の場合には、日高山脈や外帯の例のように、新しい地質時代に急激に上昇した地域はむしろ高重力値地域になっている(第23図)。

そしてその理由としては、そのような地域では山脈が浮き上っているために、その基底にある玄武岩質で比重の重いシマ層〈四二〉が、上の方に盛上っているのであろう、といわれている。

これにたいして、飛騨山地だけは、著しい低重力値地域になっているので、飛騨山地の底では、花崗岩質のシアル層がシマ層の中にくいこんでいること、言葉をかえていえば、飛騨片麻岩が昔からガッシリとシマ層に根を張っていることが考えられるわけである。

以上は、もっぱら飛騨片麻岩が始生代の産物だ、という学説を支持する資料をあげたものであるが、この学説に対する疑義がないでもない。

たとえば、外国の始生代の地層に比べれば、異常に石灰岩に富んでいること、また、あとであふれるように(第七章第3節)、日本でこれまで実証された最古の古生層・ゴットランド紀層から、カンブリア時代・オルドビス時代の地層がなくて一足とびに始生代のそれにいたること、放射能鉱物による地質年代の傍証がないことなどがそれである。

しかし、いずれにしても、日本の地質学者がかって考えていた、日本最古の岩石・三波川――御荷鉾変成岩よりも数等古い岩石がしだいに発見されてきて、現在では、少なくてのゴットランド時代以前、もしかすると始生代だと思われる飛騨変成岩が、日本列島の最古の岩石であり、日本列島の真の土台石だ、ということが次第に明らかになってきたのである。 |

第23図 日本の重力異常分布図

|

そして、たとえ石庭にならべられた岩石がどうあうとも、我々は黒部峡谷などにはいっていって、まさに拝みたくなるような、二つ深みのある日本最古の岩石にふれるだけで地質学の愛好者としては十分にむくいられ、かつ、満足しているのである。

top

**************************************** |