|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 付表

五 日本列島の誕生

111

1 弧状列島 top

断層時代

日本列島が大陸から完全に分離して、いくつかの島の集まりの姿をとったのは、第四紀とよばれる、最近一〇〇万年の間のできごとであった。

しかし、これらの島々が、おのずとえがきだす花綵(はなづな=花かざり)のような弧状列島〈一七五〉の骨組みは、いったい、いつどのようにしてつくられたのであろうか。

話は急に三五〇〇万年ほどまえにさかのぼって、地球の歴史では、新第三紀(新生代第三紀中新世)とよばれる時代の初頭に目をかけていただくことになる。

この時代は、アジア大陸の東縁に、何回目かの、断層運動がはげしくおこった時代である。

その当時の断層運動が、いかにはげしく、またアジア大陸の東縁の地質構造を決定するのに重要な役割をはたしたか、ということは、日本海の西縁(朝鮮の東海岸)と北縁(シホタ山脈)をくぎる二つの山脈の存在によっても知ることができる。

もちろんこれらの山脈をつくっている岩石はいずれも古期のものばかりであり、それが今日の姿をとるまでには、さらに波乱に富んだ地史が追加されたわけである。

112

しかし、これらの山脈には、いまなお、山脈が誕生した当時(第第三紀初頭)の断層の跡が残っていて、前者では北北東〜南南西、後者では北東〜南西方向の細長い谷や台地や高原が追跡されるのである。

このような大規模な断層運動は、現在、日本列島が位置している、かってのアジア大陸の東縁にもおこり、現在の本州では、中央脊梁山脈の日本海側の地帯・北海道のそれでは中央脊梁山脈の西側が、この二つの傾向の断層によって陥没していった。

こうして、ここには日本海の原始形態が生まれた。

一方、現在の千島列島の位置では、現在のオボーツク海側の内側お地帯が同じようにおちこんでいき、現在の琉球列島の位置ではやはり、現在の東支那海に面する地帯が陥没し、それぞれオホーツク海岸東支那海の原形をつくっていった。

しかし、この陥没をおこした断層の延長は、おそらく現在の中部九州に達していたであろう。

さらに、伊豆七島からマリアナ諸島にわたる地帯にも断層が生じて、その延長は、本州を東北日本と西南日本に両断する「大地濤帯」の陥没をひきおこした。

フォッサマグナ(Fossa Magna)(第18図)は、西側を糸魚川(いといがわ)〜静岡線(糸魚川〜姫川〜諏訪湖〜釜無川〜富士川〜静岡を結ぶ線)で境され、東側は第四紀の火山の噴出物でおおわれているために、はっきりしないが、ほぼ関東山脈の西麓を結ぶ線で境された大陥没侘帯である。

ところで、このような大断層は、地震によってできる断層(地割れ)のように、一回かぎりでできあがる心のではなく、長い期間に、何回となく断層運動が同じ地帯に繰り返しおこったために生じたものである。

従って、この種の断層は、たがいに平行した、いくつもの断層の集まり(断層群)であって、普通の断層と区別するために「楫造線」の名でよばれている。

構造線のうちでも、その影響が地殻の底におよぶようなものは「深部裂隙」(しんぶれつげき)といわれるから、以上にのべたような大断層は、すべて一種の深部裂隙であったのである。

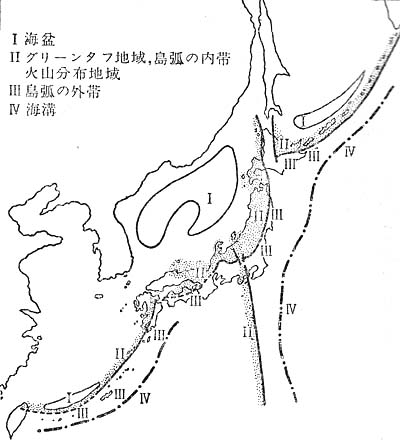

新第三紀の初頭に生じた深部裂隙は、北から千島弧・本州弧・琉球弧・七島〜マリアナ弧などとよばれるような弧状をしていて、その形は、現在の日本列島のそれとの間一致していた点に留意しなくてはならない。

すなわち、細ひもの花をむすんてつくった花飾り、つまり「花綵(はなづな)」〈一七五〉にちなんで名づけられた。

これらの花綵列島(第18図)の原型は、すでに、三五〇〇万年の昔に、この深部裂隙(大断層)によって、打ちだされていたのである。

深部裂隙

では、こうした弧状の深部裂隙は、どうして生じたものであろうか。その原因については、 いくつかの仮説が提出されているが、ここでは、ただ、この弧状の深部裂隙が、どれをとってみても、その曲率といい、長さといい、湾曲の方向(太平洋側に凸面をかけている)といい、驚くべき一致を示していることに注意をうながしておきたい。

そして、七つ形は、地球という一つの球面を、ある一定の角度で切断したときの軌跡に近いことにも留意していただきたい。

114-3

現在、残発地震から深発地震(最深地下七〇〇キロ)までの震源は、地表から傾斜二三〜六一度におよぶ面の上に配列することが知られている〈一七六〉。

そしてこの傾斜面を境にして、大陸側と大洋側は、断層の上盤と下盤のような関係にあるもの、と推定されている。

といって、このことは、地表から地下七〇〇キロの間に、目に見えるような一つの断層面があると解しては問違いで、この面にそって地殻の弱線(じゃくせん、実際には面)があり、力のひずみが集中する地帯があって、その地表における表現が、たまたま大断層を形づくる可能性をもっていると解すべきである。

これが深部裂隙の具体的な姿であり、新第三紀初頭の断層運動というのは、このような深部裂隙の活動にほかならなかったのである。

話はさらに昔へさかのぼるが、中生代の白亜時代から、新生代の古第三紀のころにかけて、この大断層を境にして、外側(太平洋の側)はたえず沈降の傾向にあったし、内側(大陸の側)は、いつも上昇をたどっていた。

まず于島弧の場合には、現在のオホーツク海に面した内帯は、著しい上昇の傾向をしめし、たえず侵蝕作用をこうむっていた。

これにたいして太平洋に面した外帯は、その逆で、もっぱら沈降の傾向を示し、そこには地層の堆積がすすんでいた。

北海道の釧路炭田から根室半島をへて色丹列島にいたる地帯は、当時はまさに、このような沈降地帯であったのである。

一方、本州弧でも事態はこれと同じであって、その当時は、裏日本の内帯にたいして表日本の外帯は、相対的に沈降運動と堆榿作用が著しかったことは周知のとおりである。琉球弧やフォッサマグナでも、東側が西側よりも沈降がすすんでいた。

ところが第第三紀にはいると、この動きは一変して、それまで沈降をたどっていた外帯は上昇に転じ、今度は内帯小沈降をはじめるようになってきた。

このことは、まえにのべた地下の大断層すなわち深部裂隙にそって、下盤が上にずり上り、上盤が下にずり下る、といった、これまでとは逆な運動をひきおこすこととなって、このことは、地殻のこの部分に非常な無理をかけることになる。

なぜ第第三紀の初頭に、このような運動の転換がおこったか、その理由ぱ明らかでないが、このような無理(力のひずみ)は、地下の物質の再配列と、地表近くに断層をひきおこし、力のひずみを平衡状態に復元しようとするのは、みやすい理である。

こうして、いよいよ、新第三紀初頭に、弧状の深部裂源が活動をはじめたのである。

2 海から山へ top

グリーンタフ地域

地下の奥深い部分は、高温高圧のプラスティックな状態にある。

116

従って、このような地殻の部分の、力の平衡がやぶれたり、大断層が深く切りこんでくると、この部分の状態は急激に変化してくる。

すなわち、その部分つ岩石は、アメのようにとけて、動ぎはじめる。

こうして、断層運動といった地殻変動にともなって、はげしい火成活動がはじまる。

このような大断層やそれに伴なってできた断層は、火成活動の際に地下でとけた岩石(マグマ)の通路の役割りを果たし、マグマは地殻の弱線をたどって上昇してくる。

地表に達したマグマは、熔岩や凝灰岩・集塊岩となって、沈降の過程をたどっている内帯の凹地をうずめていった。

このようにして噴出し、つぎからつぎへと積み重なっていった火山噴出物には、いろいろな火山岩があって、玄武(げんぶ)岩や安山(あんざん)岩(変朽安山岩)につづいて、石英安山岩や石英安山岩質の凝灰岩があった。

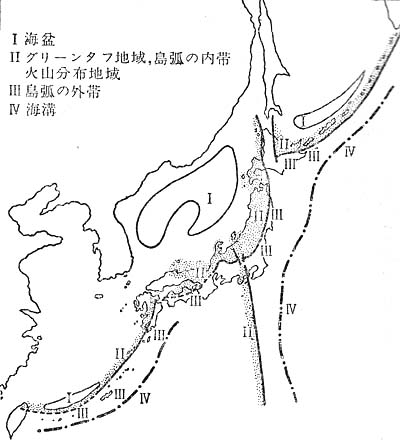

しかも、この凝灰岩は、緑色の斑点をかすり模様にちりばめた、特徴ある薄線色をしているものが多いので、各弧の内帯は「緑色凝灰岩(グリーンタフ)地域」(第16図)とよばれているくらいである。

たとえば、関東地方が原産地で、広く石材に使われている大谷石などは、このグリーンタフの代表である。

そして、日本列島のグリーンタフ地域は、どこでも同じようないきさつで火山活動の舞台となっただけでなく、各種の火山岩の生成順序や噴出の様式にも共通性をもっている。 |

第16図 グリーンタフ地域

|

しかも、ここでのべたグリーンタフに、太平洋にたれさがる花綵列島以外に、太平洋をとりまく地方、すなわちインドネシアやアメリカの西海岸にも特有な岩石であることは、記憶にとどめておく必要があるであろう。

また、さきに指摘したように、第四紀の火山は、大部分このグリーンタフ地域に噴出している、という事実も思いだしていただきたい。

さらに、グリーンタフ地域は、グリーンタフの噴出にひきつづく沈降の過程で、随所に、入江とか、潟といった地形の海盆(海底盆地)をつくったために、そのような場所には石油の母岩(ぼがん)〈八三・一七一〉となる地層を残していった。

琉球弧をのぞけば、こうしたグリーンタフ地域には、大なり小なりの油田がみつかっていて、北から、石狩・秋田・山形・新潟の各油田は申すにおよばず、フォッサマグナ地域には相良(さがら)油田がある。

118

またオホーツク海沿岸にも、二、三の油徴地が知られている。

また、これらの石油の母岩の形成にさきだって、小規模ではあるが、グリーンタフ地域にも石炭の形成が知られていて、北海道の茅沼(かやぬま)炭田をはじめとして、秋田県・山形県などには、かなり良質の石炭を産している。

日本には地下資源はないのか

、日本は人口過剰で地下資源にとぼしい、という伝説は、明治以来、ウラニウムラッシュの今日までつづいていて、ときおりとんでもない「国策」のスローガンに用いられる。

ここでは、日本の地下資源問題にたちいることは本題をはずれるので、ごく簡単に結論だけいえば、日本はその面積に比べて、地下資源の種類が豊富である点ては、世界に冠たるものである。

しかし、大規模な鉱床がすくないことは、日本列島がおかれた地質構造的条件にもとづくもので、いまのところどうにもしようがない。

ところが、「鉱石とはなにか」といえば、理学の教科書にさえ、「利益をもって採掘精錬しうる鉱物または鉱物の集合体をいう」と定義が書かれてあって、ようするに地下資源の有無の問題は、生産手段や生産様式におおいに依存していることがわかる。

従って、わが国の地下資源の問題は人口問題と同様に、自然科学だけの問題でないことが理解されることと思う。

それどころか、グリーンタフ地域は、豊富な金肩資源〈一八三〉を埋没していることが一つの特徴となっている。

たとえば北から鴻之舞(こうのまい)鉱山をはじめ、豊羽・上北・小坂・花岡・足尾・生野(いくの)・明延(あけのべ)・九州の串木野にいたるまで、全国のグリーンタフ地域は枚挙にいとまがないほどである。

これらの鉱山の鉱床は、グリーンタフ地域の火成活動、すなわち、安山岩や石英粗面岩の噴出の末期に、これにともなって地表近くに上昇してきた、比較的低温の熱水鉱液から沈澱してできたものだ、といわれている。

それゆえ、この種の鉱床は、「浅熱水性鉱床」(低温熱水鉱床)といわれている。

従って、この型の鉱床のあるところでは、そのまわりにある岩石も、熱水によって変化をうけ、粘土化し、地すべりなどの災害をひきおこす原因になる場合も少なくない。

また、このようにして熱水鉱液から沈澱する金属鉱床には、そのほか水銀やマンガンなどもあって、北海道のイトンムカ鉱山付近には大規模な水銀鉱床が知られている。

なお、前述のようなグリーンタフ地域に特有の型の鉱床は、フォッサマグナ地域とて例外ではなく、伊豆半島の土肥(とい)・清越(せいこし)などの金銀鉱山がその例証である。

陸化の道すじ

オホーツク海・日本海・東支那海などは、さらに古い地質年代には、太平洋につながる海の一部であったこともあるが、白亜紀から古第三紀にかけててはその大部分か陸化していて、大陸の一部になっていた。

それが前記のように、新第三紀の初期に、一部が急激に海になっていったが、この海が一番拡がったのは、グリーンタフ地域に石油の母岩が堆積しているころであった。

120

こうした海進は中央脊梁山脈をこえて裏日本へ拡がっていったが、この海進につれてグリーンタフ地域には厚い地層が堆積していった。

この厚い地層の堆積は、一種の地向斜性の堆積〈三一・一五一〉であって、地層の堆積につれて、はじめの浅海底が堆積した地層とともに、地下深く沈降していく、というタイプのものであった。

こうなると、地下深く沈降した地層は、地下のマグマなどと物質の交換をおこなって変成岩にかわっていく。

たとえば、丹沢山地に見られる緑色片岩などは、こうした過程でできた変成岩である。

また、このような時期には、地向斜性の沈降の深部では、花崗岩が生成される。

たとえば、登山で有名な丹沢山の花崗閃緑岩(かこうせんりょくがん)をはじめ、フォッサマグナ地域で、グリーンタフをつらぬいている各種の花崗閃緑岩類がそれで、その例は、千島弧・本州弧の東北地方・琉球弧でも知られている。

花崗岩ができて、地層をつらぬいてくる頃を契機に、それまで一路、沈降をたどっていたグリーンタフ地域は、反転して、今度は上昇をはじめるようになった。

上昇につれて海退がおこり、海成層が堆積する地域は、おもに海岸よりにおしせばめられ、脊梁山脈よりの地域はいち早く陸化していくようになる。

こうして時代は、新第3紀の後半・鮮新世(せいしんせい)にはいるか、この頃にも或る種の断層運動が記録されている。

しかし、それは新第三紀の初頭にみられたような島弧に平行する大断層ではなくて、主として、弧の方向に斜交する性格をもつものであった。

この断層運動にも火成活動がともなったが、それは安山岩と石英安山岩を主体にした、熔岩流・脈岩・集塊岩・凝灰岩といったものであり、鉱床をともなわない、という特色をもっていた。

新第三紀の末期には、グリーンタフ地域は、大部分が陸化してしまい、古日本海という小さな内海を抱いた日本列島の輪郭(第13図)ができあがり、これが氷期にあけくれする第四紀にひきつがれていったのである。

以上が、グリーンタフ地域の三五〇〇万年にわたる「造山運動」〈一五一〉の過程であって、この運動によって、日本列島が胚胎されたのである。

我々は、第四紀の日本列島の場合には、氷期と、それにともなう海水面運動に焦点をむけて日本列島の歴史を考えてきた。

確かに第四紀といった近々一〇〇万年の、地球の歴史の特殊な時代をみる場合には、一応これでよかったのである。

122

しかし、発展運動の桁が一〇〇〜一〇〇〇万年を数える第三紀以前の日本列島の歴史になると、海水面運動の影響は何も否定しなくても、海岸綰の移動などについては、その主因を地殻・変動の典型である造山運動にもとめなくてはならなくなってくるのである。

こうして、それまで陸であったところは海に、海であったところは山へと発展し、変化していく。

グリーンタフ地域も、こうして陸化し、日本列島の弧状の性格の基礎をつくり、それが第四紀の火山活動と氷期にひきつがれて、弧状列島は、その名のとおり、美しい花綵列島を形づくっていったのである。

新第三期の生物相

古地理的な環境の変遷には、当然のことではあるが、気候の変化がからんでおり、それにつれて生物相の変遷がくりひろげられていったのである。

新第三紀の前半(中新世)には、暖流は北上して北海道の西南岸まで洗っていた。その熱帯から亜熱帯に原産地をもつ動物、すなわち証拠として、ヴィカリア貝・オウム貝・ミオジプシナといわれる大型の有孔虫などの化石が、また、植物としては、フウ(楓=かえで)・クスノキ・チャセンギリ・タブノキ・シュロなどをはじめとして、多くの暖帯性植物が各地に知られている。

すなわち、この暖流の影響をうけた海岸近くの平野地にはカシ・コナラ・クリ・クルミ・カエデなどの温帯落葉樹にまじって、南方系の常緑樹が繁茂していたものであろう。

一方、陸褄の哺乳動物には、古い型の馬・サイ・バクのほか、マストドンとよばれる象の仲間の化石や数種の鹿の化石も知られていて、これらはいずれも中国南部からインド方面に原産地をもつものであり、やはり南方系といった動物である。

これにたいして、とくに中新世の後半には、寒流が南下した時期もあって、寒流系の軟体動物の化石が各地で発見されている以外に、ラッコやトドのような哺乳動物も、この寒流にのって、日本までも南下してきていた。

有名なデスモスチルス(奇蹄類)も、この時期に北太平洋から、島根県まで南下して当時の海岸をさまよっていた、といわれている。

新第三紀の後半(鮮新世)にも、数回の気温と海流の変化が記録されているが、哺乳動物の化石は、ステゴドン象の仲間・馬の先祖・鹿の仲間などで、いずれも南方系のものが多い。

植物についても、北方系の植物群と南方系の植物群がしばしば南下、北上した事実が知られていて、現在、合湾や南支にみられるフウやクスノキなどが、東北地方まで数回にわたって進出した証拠がある。

3 日本のアルプス造山運動 top

日高地向斜

千島弧・本州弧・琉球弧をはじめとして、アリューシャン弧−七島煎マリアナ弧などといった花綵(はなずな)列島の性格は、すでに新第三紀のはじめに決定し日本列島の風貌は、新第三紀の末には、ほぼ浮彫りにされたことはすでに見た通りである。

124

そして、我々は、日本列島の骨組みは、この時代に決定された、という表現をしばしば使ってきたがこれによって、日本列島の骨組みが、すべて、この時代にはじめて完成された、と考えるむきがあるとすれば、それは大きなあやまりとなる。

むしろ、日本列島というビルディングの鉄骨は、さらに昔に組立てられ、グリーンタフ地域に展開した新第三紀の造山運動は、この骨組みに肉づけをしたもの、と考えるべきであろう。

従って、日本列島の真の骨組みを知るためには、さらに、いまから一億三〇〇〇万年ほどまえ、中生代のジュラ時代の末葉にさかのぼらなくてはならなくなる。

その当時、北海道の中央部から樺太にかけて、そこには南北につらなる細長い地向斜の海が発達していた。

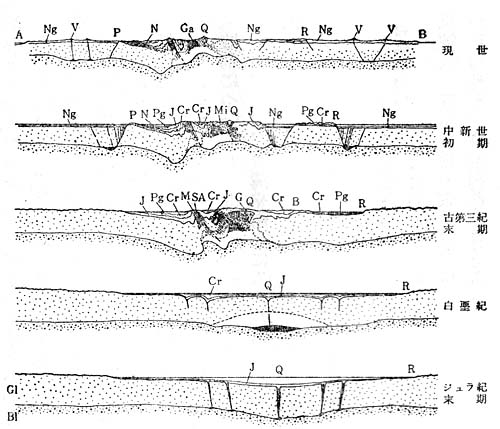

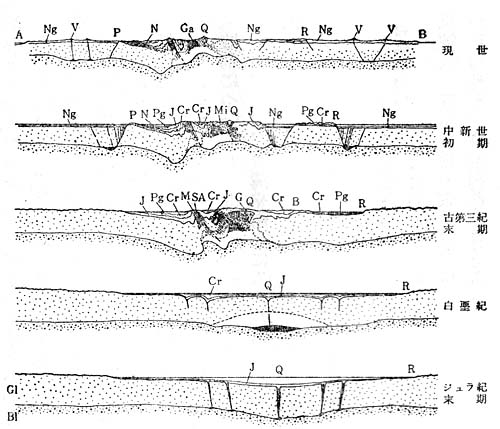

地向斜の海は、いつの場合でも、また、どこでもそうであるように、地殻の下深く沈降していった底の部分に断層ができ、その弱線をとおって、地殻の深部から熔岩が噴出し、地向斜の底へあふれだしていった(第17図)。 |

第17図 日高造山運動

AB:北海道の東西断面、G1:シアル層(花崗岩質層)、B1:シマ層(立武岩質層)

黒色部:熔融マグマ、Cr:白亜紀層、G:花崗岩、Ga:はんれい岩、 J:ジュラ紀層

M:神居古潭変成岩、蛇紋岩、Mi:混成岩、N:新第三紀層

Ng:グリーンタフ地域の新第三紀層、Pg:古第三紀層

、V:第四紀の火山

|

この海底火山の爆発は、明神礁の爆発そのままのはげしさて行われ、急激に海水中に噴出された熔岩は、ブロックになって海底をころがり、俵を積み重ねたような枕状熔岩〈一五八〉をつくっていった。

その頃、噴出した熔岩や火山灰は、いずれも塩基性〈四三〉のもので、前者は輝緑岩〈一五八〉、後者は輝緑凝灰岩〈一五八〉の名でよばれているが、ともに暗緑色をしているので注意をひきやすい。

現在、我々が日高山地をおとずれると、地向斜の堆積物である泥岩(でいがん)や粘板岩(ねんばんがん)、または放散虫の化石をふくむ珪岩や石灰岩にまじって、この種の太古の熔岩にしばしばぶつかり、当時の海底火山の物凄さをしみじみと味うことができる。

これが、日本におけるアルプス造山運動〈一五〇〉、すなわち「日高造山運動」のまえぶれであったのである。

やがてジュラ時代につづく白亜時代の中頃から終り頃になると、日高地向斜には、ますます泥や砂の堆積物は厚くつもり、その下の方の部分は、地殻の底深く押し込まれるために、地下深部の高熱と高圧におかされるようになってくる。

126

その結果、地向斜の底にたまった水成岩は、水成岩とちょうど相対立する極にある火成岩に、つまり花崗岩質の混成岩(マグマタイト)に転化していったのである。

混成岩をつくる作用は非常に複雑であって、この研究に一生を打ちこんでいる学者が世界の各国に多数あるくらいの難問ではあるが、その大要はつぎのようなものである。

すなわち、高温高圧のもとで、水成岩をつくる物質(砂や泥)の粒子の間におこる相互反応に、外部(おもにマグマ)から導入され、添加される物質の反応とがあいまって、水成岩がすっかりとけて、マグマのような液体になることなしに花崗岩質の岩石にかわっていくことである。

その結果、砂や怩からできた水成岩ばかりでなく、かつて、地殻の深所から火成岩として貫入してきた「はんれい岩」のような岩石も、水成岩もろともに、もとの位置関係をあまり乱すことかく、この花崗岩質の混成岩にかわっている。

なお、日高地向斜の底で混成岩がつくられている時に、一方では、地向斜の底の弱線をとおって、さきにのべた塩基性の脈岩(みゃくがん)が依然貫入をつづけていた事実が知られている。

従って、日高地向斜の底では、マグマから直接由来する塩基性の岩石ができる一方、混成岩としては、花崗岩のような酸性〈四三〉の岩石がいつもつくられていたのである。

従って、全く対立し、矛盾する地化学的現象が、同時に進行していたことになる。

しかし、事実はあくまでそのとおりであるので、地殻の深所で混成岩をつくる作用が進行していく、ということは、同時に、そのまた深所で、マグマが何らかの作用を営んでいることであり、この二つの作用が同時に進行するにちがいない、と考えられている。

混成岩をつくる作用がさらに進行すると、その究極の産物はマグマのような状態になってできた花崗岩になる。

このようにしてできた花崗岩は、いまも日高山脈の東側に点々として残っている。

岩石学者が日高の山奥にテントを張って、熊におびえながら調査をした貴い研究の結果によれば、このようにしてできた花崗岩も、泥や砂がけっして水アメのようにとけてできたものではなく、地向斜の底につもった泥や砂が、マグマから物質の注入をうけた結果、量的にふくれ上った、といった性格のものであること、また、単にその場のふくれ上りだけでなく、地下の深所のふくれ上りが、花崗岩質の混成岩のふくれ上りにも反映している、といわれている。

日高山脈

こうした地下のふくれ上りは、やがて、これまで一路、沈降の過程をたどっていた地向斜を、反転して隆起の過程へみちびきこむ。

地下の混成岩や花崗岩は、頭上に不変成の地向斜堆積物を乗せたまま、左右の地層をおしおけるような形で、しだいに浮き上ってくる。

その姿は、あたかも潜水繿が海水をおしわけて浮上してくるのによく似ている。

といっても、混成岩や花崗岩の潜水艦は、船底のない船のようなものであって、地殻の深部まで、エネルギーと物質の滲透する流れでつながっている。

138

いよいよ日高造山運動がクライマックスにはいり、かつての日高地向斜の海に、日高山脈が、いや日本列島の脊骨が誕生してきたわけである。

日高山脈は隆起の過程で西に倒れるように、すなわち東から西へ押し上げるような傾向で隆起してきた。

そのために、日高山脈の西側の地帯は強く押しひしがれ、ついには断層ができて、その横圧力をのがれなくてはならない、という事態さえ生じている。

もちろん、断層ができると、その弱線をとおって、地下からマグマが押し込んでくるわけで、この場合には、蛇紋岩(じゃもんがん)がまず貫入してきた。

遠く宗谷岬東南方の山脈から、名勝・神居古潭(かむいこたん)や夕張山脈をへて、さらに日高の西海岸までつながる「神居古潭変成帯」ぱ、このようにしてできた日高山脈のままっ子なのである。

いまをさる七〇〇〇万年前、新生代の古第三紀とよばれるころになると、日高山脈と神居古潭山地は、ますます隆起していったが、まだ今日の日高山脈のような雄大な姿には到達しないで、どっちかといえば丘陵性の山脈で、その最高点も現在より東によっていたことがわかっている。

ところが、新第三紀(三五〇〇万年前)になると隆起はいっそうはげしくなって、日高山脈は完全に北海道を二分する山脈になり、新第三紀の中新世の中頃には、日高山脈の山頂部にあった不変成の地層はすっかり侵蝕しつくされてしまい、かつては地下深所にあった混成岩や花崗岩が直接地表に顏をだすようにさえなってきた。

また、この時代には東西から日高山脈の麓まで海が侵入してきて、太古のオホーツク海に日高島が浮び、その西側に神居古潭の緑色の暗礁が白波をかみ、はるかかなたに日本海の大陸がかすんで見える、という風景もみられたわけである。

新第三紀の後半から第四紀にかけて、日高山脈は一路、隆起の過程をとって、第四紀末には、その山頂に氷河をかざったことは、すでにのべたとおりである。

アレプス造山の申し子

アルプス造山運動は、日本では日高山脈だけで典型的に見られるために、とかく看過されがちではあるが、すでに『地球の歴史』でのべたように、地球をおそった何回かの造山運動の一つであり、しかも、もっともはげしかった汎世界的造山運動の一つである。

たとえば、本場のスイスアルプス・コーカサス・ヒマラヤ山脈・北アメリカのシェラネバダ山脈・南北アメリカをつらねるロッキー・アンデス山脈などは、すべてアルプス造山の申し子である。

のみならず、これらの山脈はその構造の点ても、お互いによく似ていて、山脈の中軸に花崗岩質の深成岩蒂があって、その片側か両側に横厚をうけてできた変成岩帯がみられる。

そうして、山脈の麓には、山脈が隆起していくにつれて、侵食によってできた礫や砂が堆積しているのが常である。

また、こうした造山運動の末期には、陸地の拡大にともなって気候の変化がおこり、氷期がおとずれる法則性があることも、すでにお話したとおりである。

130

我々は、第四紀においては、古地理の変遷にも、気侯乃変化こも、はたまた生物の進化にも、大陸における氷床の作用が、決定的な影響をおよぼしている事実をみてきた。

これにたいして、第三紀以前の現象には、このような地表の原因の背後に、造山運動という、より本質的な原因が働いている事実も知ってきた。

しかし、第四紀における諸事件も、地球の歴史の見地から眺めると、アルプス造山運動の末期的現象として統一してとらえることができるものであろう。

まえにも指摘したように、汎世界的なアルプス造山運動は、日本では日高山脈にだけ典型釣にあらわれているが、その他の地方は、この大造山運動に無関心でありえたであろうか。

地向斜の形成・混成岩の発生・摺曲山脈の成立といった典型的な造山運動の形式はともなわなかったとはいえ、日高地向斜の底に混成岩や花崗岩がつくられていたころ、アルプス造山運動の先駆と思われる花崗岩が、白亜時代のころに、広く日本の各地に貫入している。

たとえば、北上山地・阿武隈山地・中部日本・中国・九州地方の内帯などの新期花崗岩といわれるものがそれである。

また、日本アルプスのような高い山脈も、アルプス造山運動にともなう断層や隆起の申し子であることも御承知のとおりである。

それどころか、アルプス造山運動の申し子には、大切な地下資源がある。

すなわち、右にのべた新期花崗岩にともなう接触交代鉱床や中温熱水――高温熱水鉱床などがそれである。

たとえば、釜石鉱山はわが国最大の鉄山であるが、これは古生代の石灰岩に新期花崗岩が貫入して、花崗岩の中心鉄の成分が石灰岩の一部をおきかえ、磁鉄鉱の鉱床をつくったものである。

もちろん、花崗岩に含まれている鉄以外の成分も石灰岩に接触したときに反応して、ザクロ石や輝石などをつくっている。

また、神岡鉱山の亜鉛鉱床も、この時期の花崗岩に由来するといわれているし、北上地方・京都府・岡山県などのタングステン鉱床についても同じことがいわれている。

西南日本の各地に知られているモリブデンの鉱床もその例である。

白亜時代の末には、右にのべた新期花崗岩の貫入に前後して、蛇紋岩をはじめとして、塩基性の深成岩が、日高造山蒂をはじめ、本州・四国・九州の同時期の変成帯にも貫入し、この岩体およびその岩体が風化してできた標砂鉱床には、白金・クローム・ニッケルなどの鉱床が発見されている、といった具合である。

日本の炭田

アルプス造山運動の申し子のうちで忘れることのできないものに石炭資源がある。

わが国の石炭資源は、総額二一二億トンと算定され、そのうちで現在の技術水準で生産しうるものは四四億トンといわれている。

この数はソビエト・中国・アメリカなどの埋蔵量に比べれば、ものの数ではない。しかし、日本としては比較的豊富な地下資源の一つである。

132

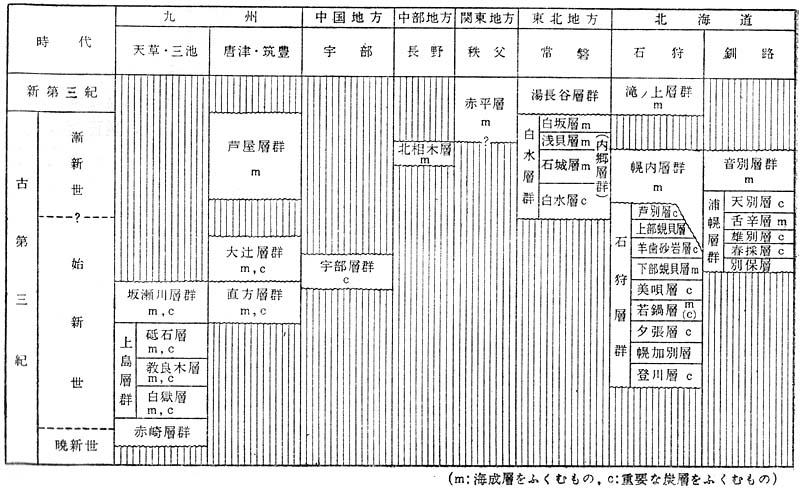

ところが、日本の石炭のうち、その質からいっても、量の点からみても、一番重要なものは、みな古第三紀層とよばれる地層の中に含まれている事実がある。

では、どうしてわが国の石炭は、古第三紀層に多いのであろうか。それには、つぎのようなアルプス造山運動にからんだ秘密がある。

まえにもふれたように、白亜時代の日本は大陸と完全な陸つづきであって、この方面の陸地では、著しく大陸度(1)を増し、気候は暖かであったけれども乾燥していた。

(1)大陸度 気候は、緯度の影響だけでなく、水陸の分布状態によっても支配される。

大陸では、一日間または一年間の気温の較差が大きい。

気温や降水量についても、これと同じことがいえる。

従って緯度の変化だけでなく、水陸の分布によって生じる気候の差異は大陸度によって数量的にあらわされる。 |

気温については、大陸度 n=6/5×Aー20

Aは年較差を緯度の数で除した商(相対年較差)。

また降水については、大陸では概して春および夏に雨が多く、海岸では秋から冬にかけて多い。

この場合大陸度はつぎの逆数してもとめられられる。

tan w=年降水量(mm)/海抜高度(m) |

ところで、白亜時代の中頃から終りにかけて、日高山脈のような山脈がしだいに成長して、この大陸の海岸山脈となっていった。

そのために、海岸山脈の周辺には降水量がまし、気候は湿潤になっていった。

こうした湿潤な海岸山脈の山麓には森林が形成されることは周知のとおりで、この傾向は、アルプス造山運動の際にはもちろんのこと、カレドニア・バリスカンなどの造山運動のときにも同じような経緯が知られている〈九六〉。

ましてや、現在、石狩・釧路・常磐・九州などの各炭田がある古第三紀当時の海岸平野には、非常な勢いで森林が繁茂していった。

当時の森林を構成した植物のうちで、平地にもはえていた種類は、松柏類のセコイヤ・メタセコイヤ・イヌスギ・ヌマスギ類が多く、被子植物ではポプラ・プラタナス・ニレ・ケヤキ・クルミ・ウリノキ・カエデなどが多かったことが、化石によって証明されている。

134

このような植物は、もちろん場所によって組合せも、種類もちがっていたが、スギ科の植物が多かった。

そして、下草をふくめて、これらの植物が石炭の母材(2)となったわけである。

(2)石炭の母材 石炭の多くは泥炭地の泥炭などとは成因が異るものである。

従って、正確な意味の現地性の石炭はめったに存在しない。

石炭の成因はきわめて複雑なもので、しかもその石炭化の過程は右炭の種類によって、いろいろと異っている。

一般的にいえば、森林をつくっていた植物は、洪水などによって凹地に堆積し、そこで植物がもっている酵素や微生物の作用によって擬溶体 |

となり、それからゲル状(コロイド溶液が流動性を失い、多少の弾力性とかたさをもった固体になったもの)の形で沈澱して石炭となる。

この過程で完全に組織を破壊されていない植物体があれば、それは懸濁状になって沈澱したばかりの液状の石炭に沈着することになる。

沈滌したばかりの石炭は可塑性(かそせい)が強く、また、高い純度をもっていた、と考えられている。 |

|

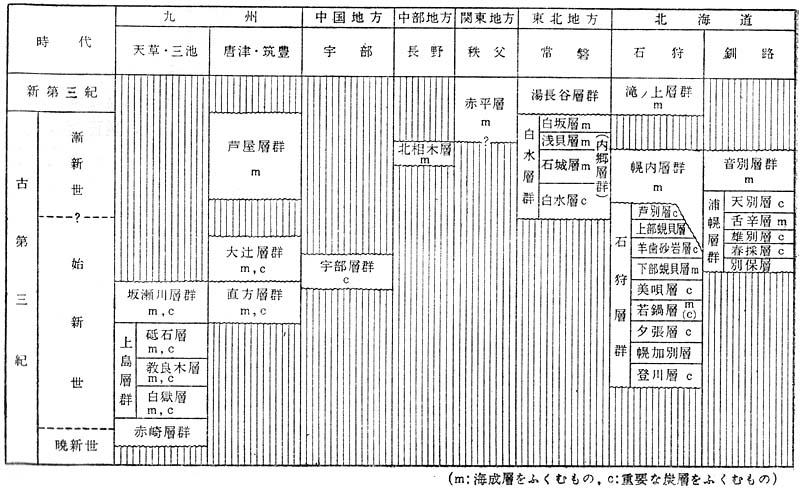

第6表 わが国の石炭層(古第三紀層)

|

このような海岸平野は、わずかな地盤の沈降や海水面の上昇によって、すぐ海水をかぶる場所になるので、わが国の石炭層は、よく海成層と互層して発達していることがある(第6表)。

これらの海は、九州炭田では南方から、常磐炭田では東方から、石狩・釧路の両炭田では南方から侵入し、それにつれて九州炭田からは、台湾・フィリヒン・南洋を原産地とする軟体動物の化石(タケノコカニモリ・クジャク貝・ミクリ貝・アマオブネ)や大型有孔虫(貨幣石)が発見され、常磐や北海道の炭田では、北アメリカの西岸と関係する軟体動物の化石を産する。

前者はソデ貝・フミ貝・ザル貝などであり、後者はキヌタレ貝・ウクセソデ貝・ナガオチリロオバイ・マルフミ貝などである。

以上、本章でのべてきたところから、日本列島の骨組みは、地球を震撼させた最近の革命・アルプス造山運動によって組立てられ、その革命の申し子たちも、けっして偶然や日本的な特殊性の産物ではなく、アルプス造山運動という汎世界的な動きの日本版である、ということが明らかになったと思う。

では最後に、日本列島の土台を一瞥してみたいと思う。

top

**************************************** |