|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@���

�O�́@��d�ΎR�\�\�Q����Ȃ��h�[��

�@1 ��d�ΎR�Ƃ� top

�@��d�ΎR�̖��̂́A��͂ł��b�����悤�ɁA���̒n��̉ΎR�Q�̑��̂Ƃ��Ďg���܂��B

�@���������āA��d�ΎR�Ƌ�d�ΎR�Q�Ƃ͓����Ӗ��Ŏg�����Ƃɂ��܂��B

�@��d�ΎR�́A���h�ΎR�̂����k���ɂ���ΎR�ŁA�������������̂Ȃ��ɂ���܂��B

�@���̓�̉ΎR�́A�Ƃ��ɑ�K�͂Ȉ��ΎR�Q�ł��B

�@���ꂼ��̒��S���́A���悻��܃L�����[�g���͂Ȃ�Ă��܂��B

�@��d�ΎR�̓쑤�̎R���́A��̍����ƂȂ��āA���h�J���f���̊O������J���f�����ɂ܂ł�Ȃ��Ă��܂��B

�@���́A��̍����Ƃ����̂́A���̖{��������Y�R�i���Ԃ�܁j�����ɂ����Ă̒n��ł��B

�@�����ł́A��d�ΎR�ƈ��h�J���f���ΎR����̗����̉ӗ��͐ϕ��������Ȃ肠���Ă��܂��B

�@���̂悤�ɁA��d�ΎR�ƈ��h�ΎR�͐[���������肠���Ă��܂����A���ΎR�̐����͑S���ʂ̂��̂Ȃ̂ł��B

�@���������āA���̂����������������Ă��܂��B���̏イ�ȈӖ��ŁA�����ɋ�d�ΎR����グ�Ă������Ƃ����킯�ł��B

�@��d�ΎR�̖{�̂́A�قړ��������ɓ��L�����[�g���A��k�����ɓ�l�L�����[�g���ɂ킽���āA���ΎR�Q�������Ă��܂��B

�@���̑傫���́A���h�J���f���̂���������傫���ł��傤�B

�@�������A���h�̃J���f���ΎR�̉ӗ��͐ϕ��́A���a��Z�Z�L�����[�g���͈̔͂������ĕ��z���܂�����A���ۂ͈��h�̂ق����͂邩�ɑ傫�ȉΎR�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@��d�ΎR�́A���h�̒����Ό��u�Ɠ����悤�ɁA�����̉ΎR�̂���ł��Ă��܂��B

�@�����̑�D�i��������j�R�A�����i�ւ����j�x�A���x�A�������̋v�Z�i�����イ�j�R�A�����i�ق����傤�j�R�A�O���i�݂܂��j�R�ȂǁA�����̗N�W�i�킢���j�R�A����i�ЂƂ߁j�R�A�t�x�A����R�ȂǁA�k���̎����i���Ԃ��j�R�A�����i������Ђ�j�R�ȂǁA�����̉ΎR�̂�����܂��B

�@����炷�ׂĂ���d�ΎR�A���Ȃ킿��d�ΎR�Q�������Ă���킯�ŁA���̂悤�����}20�Ɏ����܂����B |

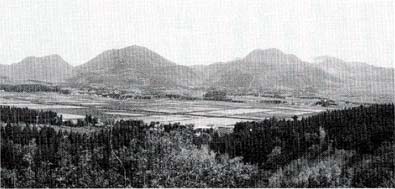

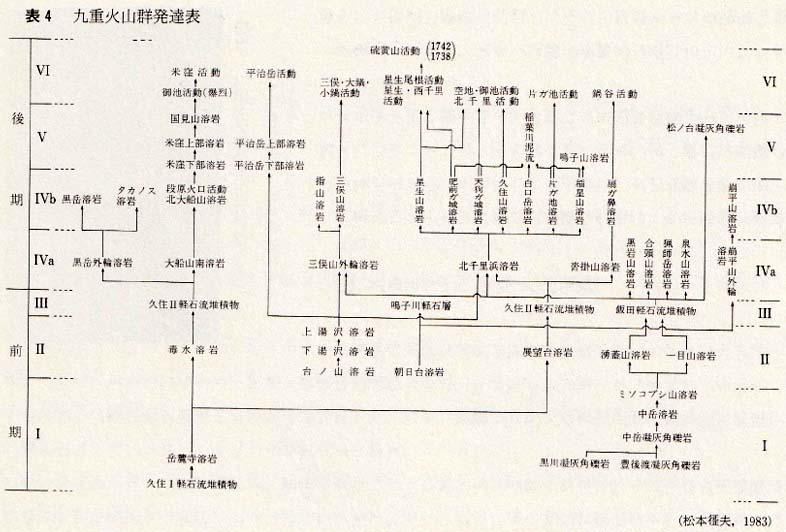

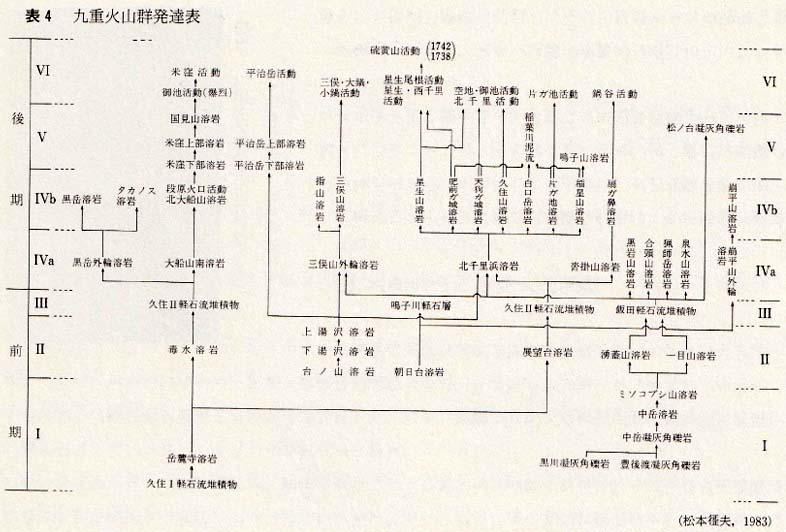

�}20�@��d�ΎR�Q�̓W�]�@�����̉ΎR�̂́A

�����ɗn��~���u����ł��Ă��܂��B

������A���x�A��D�R�A�O���R�A�����R(���̏o�Ă��鏊)�A�����R�B

|

�@2 ��d�ΎR�̒n�` top

�@��d�ΎR�̎R���ɂ͍L������������܂��B�k�����ѓc�i�͂j�����A�쑤�͋v�Z�����ł��B

�@�v�Z�����́A���̂܂܂ЂƑ����̍����ƂȂ�A���̐����́A�Y�R�����A���̖{�����ƂȂ��Ă��܂��B

�@�܂��A����́A�g�썂���ƂȂ��Ă��܂��B�Y�R�����A���̖{�����Ȃǂ̖��́A��B���f���H�̂�܂Ȃ݃n�C�E�F�C���ł��āA�ό���W���[���������ނƂƂ��ɁA�V�����n�����Ƃ��Ă���ꂽ���̂ł��B

�@���a����i���܁Z�j�N�l���E�܌��̂��Ƃł������A���͔ѓc���������d���z���āA���̖{���爢�h�J���f���̋{�n�܂ŕ����Ē����������Ƃ�����܂����B

�@���̎��͈�l�̐l�ɂ���܂���ł����B

�@���̍��ƁA���̂悤�ɎԂ��s�������鎞��Ƃ�����ׂ�ƁA���Â����オ�ς����Ȃ��Ɗ����܂��B

�@���̋�B���f���H�ɉ����āA���h�|��d�|���z�@�|�ʕ{�ւƒʉ߂���Ƃ��A���h�J���f�������z���Ƌv�Z�����ɓ���A����ɋ�d�̖q�m�ˉz���z���Ĕѓc�����ɂ͂���̂ł��B

�@�������ē�̍�����ʉ߂���킯�ł��B���̓�̍����Ɉ���ӂ݂��Ƃ��A���̍L�X�Ƃ��������͖ڂ����͂����ł��B

�@�����̍����́A��d�ƈ��h�̉ӗ��͐ϕ��łł��Ă��܂��B

�@���̂��߁A�ӗ���n�̕��ׂ����������ƂȂ��Ă���̂ł��B

�@�����Ƃ��A�ѓc�����̖k�̈ꕔ�́A��d�ΎR�̊�����Â��L��ΎR�����̗n���n����Ȃ��Ă��܂��B

�@��d�ΎR�̎�v�ȕ����́A��������������Ƃ��āA�����̗n��~���u����ł��Ă��܂��B

�@�~���u�ł�����A����ɂ����n��͎l���ɂЂ낪�炸�ɁA�������Ɛ��肠�������h�[����̉ΎR�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�}21�ɁA��d�̎O���R�����������܂��傤�B

�@���̂悤�Ȓn�`�ł�����A�n��̉��[���͋}�X�ŁA�R�����͂����₩�ۂ݂������Ă��܂��B

�@�傫�ȉΎR�̂̈ꕔ�ł́A�n�₪�����ɂ���藬��āA���̖��[�������ɂ͂肾�����n�`���݂��܂��B

�@���̂悤�ȂƂ���ł́A���[���̂Ƃ��낪�}�X�ŁA�����o�肫��Ƃ����₩�ȌX�ɂ����܂��B

�@��d�R��́A��B�{���ł����Ƃ������s�[�N����Ȃ��Ă���Ƃ���ł��B

�@�����̑�D�R�͈ꎵ�����E�ꃁ�[�g���A�����̋v�Z�R�͈ꎵ���Z�E�チ�[�g���ȂǁA�ꎵ�Z�Z���[�g�����̎R�������ƂȂ��ł��܂��B

�@�傫�ȉ~���u�̍��x�A�O���R�A�����i������Ђ�j�R�͓�d�̒n�`�ɂȂ��Ă��܂��B

�@����́A���������A�K�X�̈��͂��キ�Ȃ��ė������Ƃ����l���ƁA���������V�����~���u�Ƃ��Ăł����Ƃ����̍l��������܂��B

�@��d�ΎR�ɂ́A���h�ΎR�ł݂���悤�ȗn��𗬂����Ό��͂܂�ŁA���̂悤�ȉΌ��͑�D�R�̕ČE�i���߂��ځj�Ό��ƁA�����x�ɔF�߂��邾���ł��B

�@���̂ق��͂��ׂāA�����C�����ɂ�锚��Ό��ŁA�v�Z�R�̋�r�A��r�A�Ђ��r�A��D�R�̌�r�Ȃǂ͂��̂悢��ł��B

�@�}22�́A��D�R��r�̔���Ό��̂悤���ł��B |

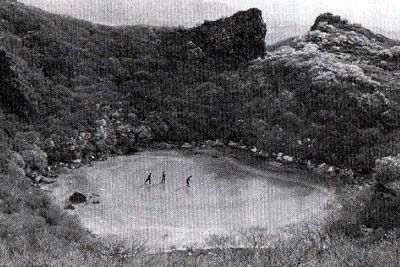

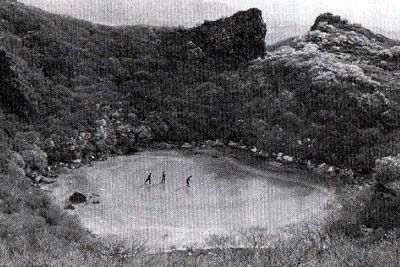

�}21�@�n��~���u�̋�d�R�Q�O���R�@

��O�̎R�́A�O���R�̊ΎR�̎w�R�~���u�ł��B

�}22�@��d�ΎR�Q��D�R���̔���Ό��u��r�v

|

�@3 �V����]�� top

�@�݂Ȃ���́A�̎�̋ڗm�q�i����悤���j���������u�V����]�́v��m���Ă��܂����B

�@��d�R�̒��S���ɂ́A�~�n��̑����������āA�o�R�̂��߂̃L�����v�n�Ƃ��Đe���܂�Ă��܂��B

�@���̈�p�ɂ���@�؉@�i�ق�������j����͋�d�̓������i�Ƃ����傤�A���[�g�s�A�j�ł��B

�@����́A���͂ɉΎR�������������߁A�������~�n��ɂȂ������̂ŁA�Ό��̂��Ƃł͂���܂���B

�@�V����́A�����x�A���D�R�A�����R�A�����x�A�v�Z�R�A�O���R�ɂ����܂ꂽ�A�������Z�Z������Z�Z���[�g���̏ꏊ�ł��B

�@���ܓ��i���a�j�N�̂��Ƃł����B���͎R���ԓ�l�ƈꏏ�ɖV����ɂ������Ă��܂����B

�@���̎��A�����L�������t�͊w�Z�R�x���̂́u�l�F�i�݂ȁj�Ԃɐ����Ƃ����v�̋ȂɁA�t�܂�������̎������͐[���������܂����B

�@�����ŁA�����������̑ւ��̂Ƃ��āA����������d�炵�����߂܂ł��肩���܂����B

�@���ꂪ�u�V����]�́v�ƂȂ����킯�ł��B

�@�ŏ��͎������O�l�����̉̂ł������A�₪�ĎR�x��̉̂ƂȂ�܂����B

�@���̂����ɁA��܂Ȃ݃n�C�E�F�C���������āA�ό��o�X��A�~���}�L���V�}�Ϗܓo�R�̑ݐo�X������悤�ɂȂ��āA�K�C�h���̂��悤�ɂȂ�܂����B

�@�m�g�j�͈�㎵���i���a�O�j�N�Z���E�����A�݂�Ȃ̉̂Ƃ��āA�ڗm�q����ɂ��u�V����]�́v����グ�܂����B

�@����ɁA��A���i�����݂����j�̍g���̍���ł��̂�ꂽ�̂ł��B

�@�ւ��̂��������̂����ܓ�N�A�݂�Ȃ̉̂���㎵���N�ł��B���̎l���̈ꐢ�I�قǂ̊ԂɁA�O�l�̉̂��݂�Ȃ̉̂ƂȂ����킯�ł��B

�@�������ŁA���Ɖ̂̍쎍�ҁE�_�������搶�i��t��w���_�����j�A��ȎҁE���R�M���搶�i�F�s�{��w���_�����j��Ƃ�����������悤�ɂȂ�܂����B

�@������s�v�c�ȉ����Ǝv���Ă��܂��B

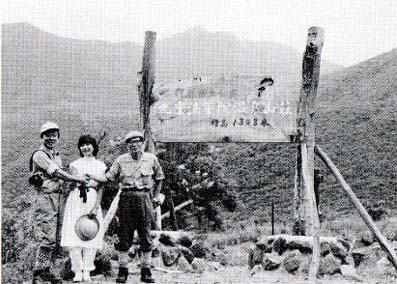

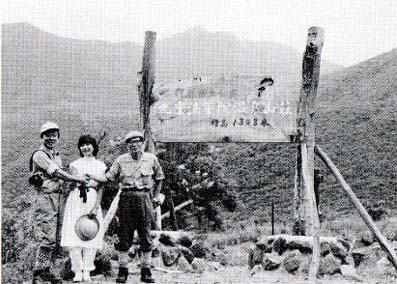

�@�}23�́A�ڗm�q������A�����V����ֈē������Ƃ��̎ʐ^�ł��B |

�}23�@�V�����K�ꂽ�̎�̋ڗm�q����(�����j�B

���͔~�؏G�����A�E�͕M�ҁB

|

4 �ʕ{�`�����n�a top

�@��d�ΎR�́A������Â�����̉ΎR��ނ̏�ɁA������������Đ������Ă��܂��B

�@��d�ΎR�̊��ɂ���Â�����̉ΎR��ނɂ��āA�����b�������߂܂��傤�B

�@������B�̕ʕ{�p���瓇�������ɂ����āA�قƂ�ǂ��ׂĂ��V�����ΎR��ނ�n�w�ɂ������Ă��܂��B

�@���V�����Â�����̒n�w���́A�傴���ςɂ����Ēn�\�ɕ��z���Ă��Ȃ��̂ł��B

�@�܂��A�d�͂̂悤����A�f�w�̂悤������A�����ɍa�i�݂��j��ɗ������n�a�i���������сj�̂��邱�Ƃ��l�����܂��B

�@������A�����u�ʕ{�`�����n�a�v�Ƃ�Ԃ��Ƃɂ��܂����B

�@����́A���悻��Z�`�O�Z�L�����[�g���̕��������āA�ʕ{�p���瓇�������ɂނ����Ă��āA���k�����琼�쐼�̕����ɂ�����ł��܂��B

�@�ʕ{�`�����n�a�͓��������̐��ŕ���������ɂނ��A�V�����i���܂����Ȃ��j�n�a�ɂÂ��Ǝv���܂��B

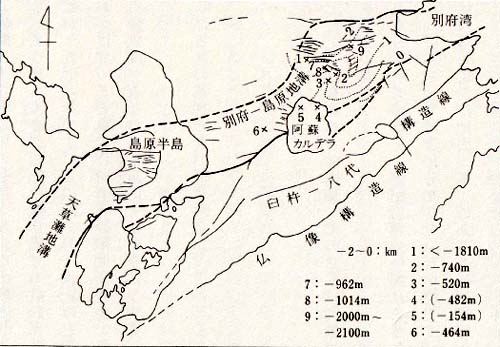

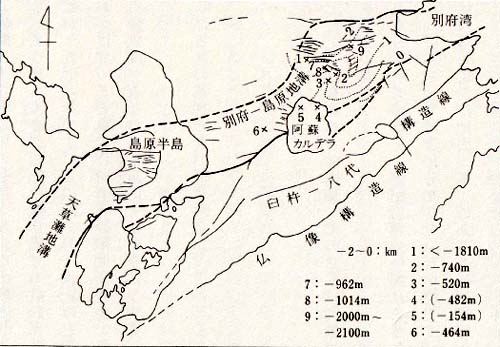

�@������A�ق��̒f�w�ƂƂ����}24�Ɏ����܂����B |

�}24�@�ʕ{�`�����n�a�ƒf�w�@

km�A m�͊C�ʉ��̊�Պ�̐[�x�A�i�@�j���͒n�\����̐[�x�����߂��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�i���{徰�v�A 1984�ɂ��j

|

�@������B�ŁA�L�j����Ɋ����L�^������ΎR�́A�R�z�i��Ӂj�E�ߌ��A��d�A���h�A�_��̉ΎR�Q�ł��B

�@�����͂��ׂāA���̕ʕ{�`�����n�a�̂Ȃ��ɂ���܂��B����́A����Ȃ�ɗ��R������̂ł��傤�B

�@���Ƃ��A���̂悤�Ȓn�a�̒n���[���ꏊ�ł̓}�O�}���ł��₷���̂ł��傤�B

�@�܂��A���̃}�O�}�́A���̂悤�Ȓn�a�̂Ƃ���ł́A�n�\�܂ł̂ڂ�₷�������̂ł��傤�B

�@�n�a��n�a�тɂ́A�悭�ΎR������܂��B

�@�����`�������p�n�a�ɂ́A�����R�A�����A�J���x�i���������j�Ȃǂ̉ΎR������܂��B

�@���{��n���\�����瓌�k���{�Ɛ�����{�ɂ����Ă���̂́A�������i���Ƃ�����j����É��ɑ���傫�Ȓf�w�ł��B

�@����������삉�É��\�����Ƃ����܂����A���̓����̈�т��t�H�b�T�}�O�i�Ƃ����܂��B

�@����͑傫�Ȓn�a��̗������݂ŁA�����ɁA�x�m�A�����A�����x�ȂǑ����̉ΎR������܂��B

�@�A�t���J�̑�n�a�тɂ������̉ΎR������܂��B

�@�ʕ{�`�����n�a�́A�זv�ƉΎR�������J��Ԃ��Ȃ���A�������ɐ[����������ł䂫�܂����B

�@�����Ƃ��[���Ƃ���́A���܂킩���Ă��邩����ł́A��d�ΎR�̖k���ŊC���ʉ���Z�Z�Z���[�g���A���邢�͂�����傫���������݂ł��B

�@�������A�V��O�I�̒��V�����猻�݂ɂ�����܂ŁA��d�∢�h�̋߂��ł͊C�ɂȂ������Ƃ͂���܂���B

�@�ł�����A�ΎR�����ɂ���ʂ̕��o�����A�������Ƃ���������ɂ��߂������ƂƁA���̗������݂����́A�ލ������Ƃ�Ă����̂ł��傤�B

�@���ꂪ�܂��A�זv�ƉΎR�����̌J��Ԃ������������Ƃ������Ă���̂ł��B�܂�A�ΎR���̒n�a�Ƃ������Ƃ��ł��܂��B

�@�ʕ{�`�����n�a�̊זv�̂͂���́A���̒n�����璆�V���̎���A���Ȃ킿�O���[���^�t�̎���ƍl�����܂��B

�@���̑傫�Ȋזv�͑N�V������ɂ�����A����ɍX�V���ɂȂ��Ă�����זv������A���ꂼ�ꂪ���x���זv�����悤�ł��B

�@���̂��тɁA�ΎR�����������āA���̕��o�����זv�����Ƃ���߂����Ă��܂����ƍl�����܂��B

�@5 ���d�ΎR��� top

�@��d�ΎR���ł���܂��ɁA���łɌÂ��ΎR����������܂����B

�@������܂Ƃ߂āA���d�ΎR��ނƂ�Ԃ��Ƃɂ��܂��B

�@����́A�傫���݂ăO���[���^�t�A�L���i�ق��Ёj�A�L�O�i�Ԃ���j�̉ΎR�����ɊW�����ΎR���o���ł��B

�@�O���[���^�t�ɊW�������̂́A��d�ΎR�̒n���[���ɂ���܂��B

�@�L��ɊW�������o�����A��d�ΎR�̒n���ɂ�������܂��B

�@�������A��d�ΎR�̔ѓc�i�͂j�����̈ꕔ��A�k���ɂ����z���Ă��܂��B

�@����́A�����ɋP�Έ��R��̗n���ΎR�Ӌ���ŁA�n���n�������Ă��܂��B

�@�����̔N��͂قڔ��Z���N�O���玵�Z���N�O�ł��B

�@��d�ΎR�̖k�̂ӂ��Ƃɂ́A����i�����j�w�Q�Ƃ���n�w������܂��B

�@���̒n�w�ɂ́A�I��A�V���g��A�]���i���������j�y�ƂƂ��ɁA�����̉ΎR�����A�ӗ��͐ϕ��A�n��Ȃǂ�����A�W�����̋��މ����Y���܂��B

�@�ΎR��ނ́A�p�M�f�C�T�C�g���痬��⎿�̌]�����̉ΎR��ł��B

�@���̎���́A�X�V�������ŁA���悻��Z�Z���N�قǑO�ł��B������L��ΎR�����Ɋ܂܂�܂��B

�@���̂��ƁA�قڌ܁Z���N�قǑO�ɁA��d�R�k���ŁA�L��ΎR�����Ƃ��Ă̖��N�R�i�͂˂�܁j�n��̊���������܂��B

�@���N�R�́A�㉺������˂��n���n�ł��B

�@���̗n���n�́A�L��ΎR�����̋P�Έ��R��A��̗n���n���L��ΎR�����̖��N�R�n��łł��Ă��܂��B

�@���̓�i�̗n���n�̂悤�����}25�Ɏ����܂����B

�@�����悤�ȗn���n�́A���x�̓����̏��i���݁j�̓��t�߂ɂ������܂��B

�@�����̉ΎR��ނ́A��d�ΎR�̂���ł͂Ȃ��A�����ƌÂ��ΎR�Ȃ̂ł��B

�@���ɁA��d�̉ΎR�������͂��܂�킯�ł����A����͈��h�J���f���̉ΎR�����Ƃقړ��������ł��B |

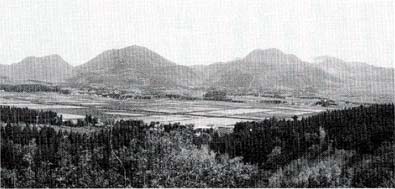

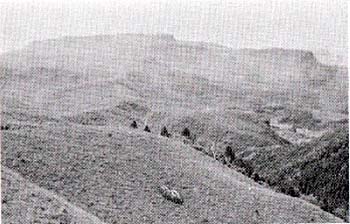

�}25�@��d�̗n���n�̑啪�����N�R

���̑�n�͋P�Έ��R��n��A

��̑�n�͗����łł��Ă��܂��B

|

�@�������A�ׂ����݂�ƁA���h�ӗ��̊����̂ق����A��⑁���͂��܂��Ă���̂ŁA���̂�����������̈��h�ӗ��͐ϕ��������������Ƃł��傤�B

�@�@6 ��d�ΎR�̑O���ΎR���� top

|

�@��d�ΎR�͈�̑傫�ȉΎR�Q�ł�����A���̊����͊ȒP�ł͂���܂���B

�@���ꂼ��̉ΎR�̂�A�ΎR�����̏������A�\4�Ɏ����܂����B

�@���ɝꂢ�����̂قnjÂ�����Ɋ����������̂ŁA�Â��ق�����A�������ɉΎR�����B���Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

�@��d�ΎR�����́A�傫���O���ƌ���Ƃɂ����邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�ӗ��Ɣ����̊����ƁA�����ɂ͂��܂��n��̊�������Ȃ�O�������A����Ȍ�̑����̉~���u���������̊����̓�ł��B

�@��d�ΎR�ł́A�ŏ��ɉ��ꗬ�̊���������߂����B����͋�d�̓쑤�̋v�Z�����ɂ݂��܂����A�k���̔ѓc�������ɂ͕��z���Ă��܂���B

�@�����ŁA������v�Z1�y�Η��i�͐ϕ��j�Ƃ��ł���A���悻��Z���N�O�̊����ł��B

�@���ꗬ�̂Ȃ��Ōy����������܂ނ��̂��y�Η��A�ΎR�D�������ƉΎR�D���Ƃ�т܂����A��d�ΎR�̉ӗ��͂��ׂČy�Η��ł��B

�@�v�Z1�y�Η��̊����̂��ƁA��d�ΎR�̐����n��ł́A�����I�ȉΎR�����ƒf�w�^����������܂����B

�@�v�Z1�y�Η��̊����ɂÂ��A��d�̒��S�����Ƃ�܂��悤�ɉΎR�̂��ł��܂����B

�@���S���ł́A��������̕��o���ɂ������Ă���̂�������܂��A�n�\�ł͌����܂���B

�@����́A�S���̍����p�M�Έ��R�₪�����ŁA�~���u�ƌ����n�◬�̊����ɂ���āA�����̒��x�A�~�\�R�u�V�R�A��ڎR�A�N�W�i�킢���j�R�A�����̑�D�R���A�����̋v�Z�R���A�O���R���̓���̑�n�Ȃǂ��ł�������܂����B

�@�O���̖��ɁA��d�̓��ڂ̉ӗ�����������A����͔ѓc�����A�v�Z�����ɗ��o���܂����B

�@��������ꂼ��ѓc�A�v�Z2�̌y�Η��Ƃ��ł��܂��B

�@�v�Z�����ł́A�v�Z1�Ƌv�Z2�̌y�Η��͐ϕ��̊ԂɁA���h3�ƈ��h4�̉ӗ��͐ϕ����͂���ł��܂��B

�@�}26�ɔѓc�y�Η��͐ϕ��̒f�ʂ������܂��B

�@���ɂ킽���d�ΎR�̉ӗ��͐ϕ��́A�ǂ�������_��Ɗp�M���悭���f�C�T�C�g���ŁA�����ۂ��F�����Ă���A�����I�Ɏキ�n�������Ƃ��낪����܂��B

�@���̑̐ς͂��ׂĂ��킹�Ĉ�Z�����L�����[�g�����x�ł��B

�@�����̉ӗ��͐ϕ��ɂ���āA�v�Z������ѓc�����́A���̂悤�ȕ��R�Ȓn�`�ɂȂ�܂����B |

�}26�@��d�ΎR�̔ѓc�y�Η��͐ϕ�

|

�@7 ��d�J���f�� top

�@�ӗ����ۂɂ���āA��ʂ̕��o������o����ƁA�}�O�}���i���j�܂�͋��i����j�ɂȂ��āA���̏㕔���������݁A�����N���[�^�[���C�N�^�̃J���f��������܂��B

�@�n����̑����̃J���f���́A���̂悤�ɂ��Ăł��Ă���̂ł��B

�@��d�ΎR�ł��ӗ����ۂ�����܂��B�������A���̕��o�ʂ́A�v�Z1�A�v�Z2�A�ѓc�Ȃǂ̂��ׂĂ����킹�Ă���Z�����L�����[�g�����x�ł��B

�@���h�J���f���ł́A���h1���爢�h4�܂ł����킹��Ɠ�Z�Z�����L�����[�g���قǂł�����A��d�̕��o�ʂ͈��h�̓�Z���̈�قǂł��B

�@���̗ʂ���v�Z����ƁA���a���L�����[�g���̃J���f�����ł�����������܂���B

�@�����A�J���f�����ł����Ƃ���A��d�ΎR�̒��S��������ł��傤�B

�@�������A����͌���̊����ɂ�镬�o���ł��̒n�`���B����Ă��܂����悤�ŁA���݂̒n�\�̒n�`�ł͂킩��܂���B

�@8 ��d�ΎR�̌���ΎR���� top

�@���ڂ̋�d�ΎR�̉ӗ������i�v�Z2�Ɣѓc�j�܂ł��O���̉ΎR�����ł����A����������Ƃ̊���������̉ΎR�����ł��B

�@���̊����́A�����ɉ~���u�����銈���ł��B

�@�}20�Ɏ������悤�ȋ�d�ΎR�̂����ȉΎR�̂́A���̊����ɂ���Ăł�������A���܌���悤�Ȏp�ɂȂ����킯�ł��B

�@������A���ׂĈ�x�ɂł����̂ł͂Ȃ��A�������̎���������A�Â��ق�����W�����A�W�����A�u���Ƃ����悤�ɁA�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�v���ɂ͋�d�ΎR���S���̋v�Z�R�����͂��߁A�O���R�A�����R�A��R�i���Ȃڂ���܁j�A�����x�A�����̑�D�R�A���x�A�����̍���R�A�k���̕����R�A�����x�ȂǁA�����̉~���u���ł����̂ł��B

�@�~���u�͓�Z�قǂ���܂����A����炪��܃L�����[�g���l���̂Ȃ��ɂЂ��߂��Ăł��Ă��܂��B

�@������Ń��R���R�A������Ń��R���R�ƁA�n�₪���肠����Ȃ���ł���̂ł�����A�������������܂����������Ƃł��傤�B

�@�n��͊p�M�i����j�Έ��R�₩��f�C�T�C�g�ł��B

�@���̂��ߗ������ɂƂڂ����A�قƂ�Ǘ��ꂸ�ɂ��肠�������ΎR�̂�����̂ł����A�Ȃ��ɂ͉����Ɍ������āA����������邱�Ƃ�����܂��B

�@���̎��ɂ́A�����������A���̖��[�͐��ɂ͂肾���āA���̂܂܂����܂��Ă��܂��܂��B

�@��D�R�ΎR�̂ƕ����x�ΎR�̂́A���̉~���u�Ƃ������悤�����������܂��B

�@���̓�̉ΎR�́A�~���u���ł������ƁA����ɕ��Ό����ł��āA�P�Έ��R�₩�猺���⎿���R��̂������n��𗬂��܂����B

�@���̊����͂u���ɂȂ�܂��B�Y���ɂȂ�ƁA���̗��Ό�����X�R���A��ΎR�e�o���܂����B

�@��D�R�̕ČE�Ό��͂��܂����ꂢ�Ɏc���Ă��܂��B�����x�̉Ό��͐��ɊJ�����s���S�Ȃ��̂ł��B

�@�ق��̉~���u�ΎR�ł́A�������̐����C����������܂����B

�@���̔����̂��ߔ���Ό��Ƃ��Ă̂����Ă���̂́A�}22�̂悤�ȑ�D�R��r�A�v�Z�R��r�A��r�A�Ђ��r�A�O���R����i�����Ȃׁj�A�����i���Ȃׁj�Ȃǂł��B

�@9 ��d�̗����R top

�@��d�̐����i�ق����傤�j�R�̖k�����̒����ɗ����R������܂��B

�@�����ł́A���܂ł�����ɕ��C�E���痰���K�X�o���Ă���A���Ă͗����z�R�Ƃ��ė������Ƃ��Ă��܂����B

�@�ΎR��p�̂���育��ɂ́A�}�O�}����̔��U���Ƃ��ĕ��C�≷�N�������̂ŁA������܂Ƃ߂āA��ΎR��p�Ƃ��ł��܂��B

�@�ΎR�̗����Ƃ����A���ʂ͕��C�Ƃ��Ă̗����ł��B���̗��C�E�ɂ䂭�ƁA�C�̂��璼�ڌ��������������݂��܂��B

�@���E�ł�����x�A�������n��Ƃ��ė��ꂽ���Ƃ�����܂��B

�@����͖k�C���m�������̗����R�ŁA���O�Z�i���a���j�N�̂��Ƃł����B

�@�t�̏�̗����́A�J���C���b�J��𗬂�A�琔�S���[�g���̗����̐�ƂȂ��ĊC�܂ŗ���A�����̍��l������܂����B

�@���̎��̗����̗n��͓�Z���g�����������Ƃ����܂��B

�@��d�ΎR�̊����L�^�Ƃ��āA�����R�̂��Ƃ��c����Ă��܂��B

�@����͈�Z�Z���i������j�N�̂��ƂŁA�u�������艋�i�ق̂��j���ɓo��v�Ƃ��邳��Ă���A���ʂ̉ΎR���Ƃ͂������悤�ł��B

�@�����R�̕��C�����́A����ȂƂ���ア�Ƃ�������܂��B

�@�������A���C���}27�̂悤�ɂӂ���͔����ƂȂ��āA�V��ɂȂт��Ă��܂��B

�@�����́A���ł͐Ζ���������l�łƂ��悤�ɂȂ�܂������A�̂͗����z�R�łƂ��Ă��܂����B

�@�Ƃ��ɁA��d�̗����R�ł͓Ɠ��ȕ��@���������Ă��܂����B

�@����͗��C�E���痰�C�̒ʂ鉌���������ɂނ��Ă���̂ł��B

�@�����͎��R�ŗ����Ƃӂ�������A�����ɂ��Ȃ��悤�ɁA������S�y�ł������܂��B

�@�����́A���a�قڎO�Z�Z���`���[�g���A�����͐����[�g�����琔�\���[�g���ł��B |

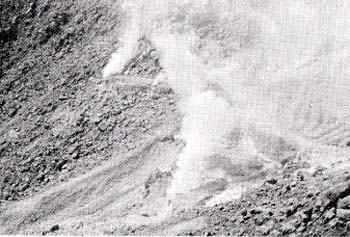

�}27�@��d�ΎR�̗����R

|

�@������ʂ������C�́A�������ɉ��x�������A�����o���ŊO�C�ɂӂꂽ���C�́A�t��̗����ƂȂ��āA�ߓ��i���傤�ɂイ�j�̂悤�ɂ��ꂳ��������A�����ɂ͐���i���������j�̂悤�ɂ��܂����肵�܂��B

�@���̗������Ƃ��āA�z�R�Ƃ��ĉh�����̂ł��B

�@10 ��d�̉���ƍz�� top

�@�ΎR�ɂ͉����z����Ƃ��Ȃ����Ƃ����ʂł����A�������ΎR��p�ł��B

�@���x�������ĕ������Ă���Βn���i�������j�Ƃ��܂��B

�@��d�ɂ������z��������܂��̂ŁA�������낢���̂����������b���܂��傤�B

�@��d�ł́A���x�̍��������n���͐����̓����i��ځj�ɂ���܂��B

�@����ɔ����āA�����ł͉��x���Ⴂ�����z�����̂ł��B

�@���̂悤�ɁA��̑傫�ȉΎR�ŁA����̉��x�����ō����A���ŒႢ�Ƃ������ۂ́A��d�����ł͂Ȃ��A�_��∢�h�ł��F�߂��܂��B

�@���̂��Ƃ́A�n���̃}�O�}���܂肪�A���̕��ɂ�������Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����̂�������܂���B

�@�ѓc�����̓o�R���ɁA���̒n��������܂��B

�@����͕����Ƃ͋t�̗��Ƃ��Ă̒n���ŁA�����͐ێ����x�Ƃ����Ⴂ���̂ł��B

�@���ꂾ���₽�����ł�����A�ꕪ�Ԃ��͂����Ă͂����܂���B

�@�������A���a�ɂ悭���i���j���Ƃ������ƂŁA�̂���S���I�ɗL���ł��B

�@���x�̓��[�ɔ����i����݂��j�z��Ƃ����̂�����܂��B

�@����͒Y�_��ŁA�Y�_�K�X�ŖA�����Ă��邽�߁A�����̖�������܂��B

�@�������A���͓����Ȃ��ꂢ�Ȃ��̂ł��B���̐��́A�V�R�̒Y�_���ł�����A�������Ƃ��ĂƂĂ����������̂ł��B

�@����Ƃ��A�����r�Â߂ɂ��ďo�ׂ������Ƃ�����܂����A�^�ԊԂɒY�_�K�X�̈��͂ŁA�ӂ����݂�ȕ����Ƃ�ł��܂��������ł��B

�@���D�R�̓�[�ɁA�Ő��Ƃ����āA����Ɛ����N�������Ă���Ƃ��낪����܂��B

�@������Y�_��ŁA�����̂��̂͂������ēłł͂���܂���B

�@�����z��̂���Ɠ����悤�ɁA����ςȐ����������ɂȂ�Y�_���ł��B

�@���̐�́A������Ƃ����r�ɂȂ��Ă��悷���A�Y�_��̂��߂ɁA���ʂ��獂����Z�`�O�Z�Z���`���[�g���قǂ܂ŒY�_�K�X�����܂��Ă���A�}�b�`�̉��i�ق̂��j�͏����܂��B

�@���̂��߁A�����ɐ������݂ɂ�������b�����́A�������Ė������Ƃ��Ă��܂��̂ł��B

�@������u�Ő��v�Ƃ������������킯�ł��B

�@11 �n�M���d top

�@��d�̐����̓��ɂ́A�n�������邱�Ƃ����b���܂����B���̖��̂�����́A���������Ƃɂ��܂��B

�@���̂��߁A�����͓~�ł��g�����A���i�߁j����̍���Y��āA�����œ~���z�����Ƃ�����܂��B

�@�u�̂�Y�ꂽ�̓e�����v�ł͂Ȃ��āA�u��̍���Y�ꂽ�߁v�ł��ˁB

�@���ɂ͒n���̂Ƃ���A�ؓ��A�Ђ��A�͌����A�����n���A��x�n���ȂǁA�ǂ��ɍs���Ă������n��������܂��B

�@�����ɂ́A��x�Ɣ������i�͂����傤��j�Ƃ�����̒n�M���d��������܂��B

�@��x�͈ꖜ�L�����b�g�A�������͌ܖ��L�����b�g�̒n�M���d�������Ȃ��Ă��܂��B

�@�n�M���d�́A�n���̃}�O�}�ɂ���Ēg�߂�ꂽ�����C�����݂����A����d�@�ɂ������ēd�C���������̂ł��B

�@�����C�Ƃ����Ă��A�}�O�}���U���Ƃ��Ẳ��ƁA�J���Ȃǂ̒n�\�����n���ɂ��݂��݁A���̒n�������g�߂�ꂽ���̂��܂����Ă��܂��B

�@���̂��߁A���݂��������̂́A�����̉��M���Ɖ��M���C�Ƃ��܂����Ă��܂��B

�@�����ŁA�Z�p���[�^�[�i������j�ɒʂ��āA�M���Ə��C�ɂ킯�A���̏��C�����d�@�ɂ����^�[�r���ɂ����肱�ނ̂ł��B

�@�n�M���d�ɂ����̂悢�n���̍\���́A�M�������邱�ƁA�n�M�������߂�w�i�n�M�����w�j�ƁA���C�������Ȃ��悤�ɂӂ��̖�ڂ�����X���i�ڂ�����j��������Ă��邱�Ƃł��B

�@�����ł́A���k�����瓌�쓌�̒f�w�����{�������āA���ꂪ�����̂悢�\���������Ă���̂ł��B

�@�n�M���d���ł́A�}28�̂悤�ɁA�����C�̔��������������Ƃ������Ă��܂��B

�@�n�M���d�́A�͂��߂ɃC�^���A�Ő������܂����B

�@���̂��ƁA�j���[�W�[�����h�A�t�B���s���A�A�����J�A�\�A�A�����ȂǁA�ΎR�̂���Ƃ���ł́A����ɍs���Ă��܂��B |

�}28�@��d�ΎR�̑�x�n�M�n��

�n�����炭�݂��������C�����������ƕ��ɂ��Ȃт��Ă��܂��B

�����ɑ�x�n�M���d�����ł��܂����B

|

�@12 ��d�ΎR�̊�� top

�@��d�ΎR�������́A������A���R��A�f�C�T�C�g�ł��B

�@������́A�ق�̂킸�������x�̏㕔�n��ɂ݂��邾���ł��B

�@���������āA�啔���͈��R��ƃf�C�T�C�g�̒��Ԃ̉ΎR��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@��d�ΎR�̑O���ΎR��ނ́A���R��ƃf�C�T�C�g�ŁA�P�Ɗp�M���܂݁A�����ɂقƂ�Ǎ��_����܂�ł��܂��B

�@���̂Ȃ��ň���̋v�Z1�y�Η��i�ӗ��j�͐ϕ��́A�v�Z�����ň��h2�ƈ��h3�̉ӗ��͐ϕ��ɂ͂��܂�Ă��܂��B

�@�������A���h�̂���ɂ́A�p�M�ƍ��_����܂܂��A��d�̂���ɂ͊p�M�ƍ��_����܂�ł��܂��B

�@����́A�������ŗׂ荇�����ΎR�ł��A�}�O�}�̐����������ł͂Ȃ����Ƃ������Ă���킯�ł��B���̂��Ƃ́A��͂̈��h�ΎR�ł����b���܂����B

�@��d�ΎR�̌���ΎR��ޔ��A�قƂ�ǂ����R��ƃf�C�T�C�g�ł��B�܂��A�܂܂��z�����A�P�A�p�M�A���_��ł��B

�@�܂�ɁA��������܂ނ��Ƃ�����܂��B

�@���̂悤�Ɉ��R�₩��f�C�T�C�m�ŁA�F�̂��鑢��z���̂�����A�P�A�p�M�A���_��̂��ׂĂ���̗n��Ɋ܂ނƂ����̂́A�߂��炵�����Ƃł��B

�@���̂悤�ȗn��͈��h�ɂ͂���܂��A�R�z�x�A�ߌ��x�A�_��̗n��ɂ͔F�߂���̂ł��B

�@���̂��Ƃ́A�}�O�}�̐����Ƃ��āA��d�ΎR�͈��h�ΎR�Ƃ͈قȂ��Ă��邯��ǂ��A�R�z�A�ߌ��A�_��Ƃ͓������������Ă���Ƃ������Ƃ�������̂ł��B

�@��d�̌���ΎR��ނŁA�u���̈ꕔ�ɁA�p�M�ƍ��_����܂܂Ȃ����R��ƌ����₪����܂��B

�@����́A��D�R�̕ČE�㕔�n��ƕ����x�㕔�n��ł��B

�@���̓�̗n��́A�ʂƂ��Ă͂킸���ł����A��d�̂ق��̗n��Ƃ͂������قȂ��Ă���A�ނ��눢�h�̉ΎR��̐����ɋ߂��Ƃ������Ƃ��ł��܂��B

�@13 ��d�ΎR�̈ꐶ top

�@��d�ΎR�ɂ��Đ������Ă��܂������A�����ŋ�d�ΎR�̈ꐶ���܂Ƃ߂Ă݂܂��傤�B

�@�\4�ɁA��d�̂��ꂼ��̉ΎR���ǂ̂悤�ȏ����łł��Ă��������������܂����B

�@������A���d�ΎR��ނ̊������܂߂āA�傫���܂Ƃ߂�Ƃ��̂悤�ɂȂ�܂��B

�@�i1�j�@���V������i��Z�Z�Z���`�܁Z�Z���N�O�j�A�O���[���^�t�̉ΎR�����̎���

�@�i2�j�@�N�V���`�X�V�������i�܁Z�Z���`�Z�Z���N�O�j�A�L��ΎR�����̎���

�@�i3�j�@���V�������i�Z�Z���`�O�Z���N�O�j�A�L��ΎR�����̎���

�@�i4�j�@�X�V�������i�O�Z���N�قǑO�j�A���h�ӗ������i���h�h�ƈ��h�Q�j�̎���

�@�i5�j�@�X�V�������`����i��Z���`�����N�O�j�A��d�ΎR��ޑO���̊����̎���

�@�i6�j�@�X�V������i�����N�`�ꖜ�N�O�H�j�A��d�ΎR�n��~���u�`���̎���

�@�i7�j�@�����i�ꖜ�N�`�H�N�O�j�A��d�ΎR��D�R�ČE�A�����x�A�����x�����̎���

�@�i8�j�@�����i�H�N�O�`���݁j�A��D�R�ČE�Ό��A�����x�Ό��A����Ό��A�����R�����̎���

�@�����̂����A�i1�j����i4�j�܂ł͋�d�ΎR������������Â�����̉ΎR��ނł�����A��d�ΎR�Ƃ͒��ڊW����܂���B

�@�������A��d�ΎR�����B���Ă���n��ɁA���̂悤�ȌÂ�����̉ΎR��ނ��������̂ł��B

�@���̂悤�ȉΎR��ނ��������ꏊ�ɁA�����̌Â��ΎR��ނ���ʂ�����A���������肵�ċ�d�ΎR���ł����킯�ł��B

�@�����n��ɂ���ΎR��ނ�����Ƃ����āA���ׂĂ���̉ΎR�Ƃ��Ă܂Ƃ߂邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@���h�ΎR�ł��������Ƃ������܂����B

�@�i5�j�̂Ƃ������d�ΎR�̊������͂����܂��B��d�ΎR�̂Ȃ��ŁA�����Ƃ��Â������͋v�Z1�y�Η��̊����₻�̂ق��ł��B

�@�v�Z1�y�Η��͐ϕ��́A���h2�ƈ��h3�ɂ͂��܂�Ă��܂��B�v�Z1�̔N��͓�Z���N�O�Ƃ���Ă��܂��B

�@�n���̂����Ȃ�̏����ƔN�ォ��݂āA���h�J���f���ΎR�̊������͂��܂������ƁA��d�̊������͂��܂����̂ł��傤�B

�@���̂��Ƃ́A���h�J���f���Ƌ�d�ΎR�́A���ꂼ�ꂨ�݂��Ɋ��������悤�ł��B

�@�v�Z�����ł́A�v�Z2�y�Η��͐ϕ������h4���������Ă��܂��B

�@��d�ł́A�v�Z1�Ƌv�Z2�̊����̊ԂɁA���x�A�~�\�R�u�V�R�A��ڎR�A�N�W�i�킢���j�R��A�v�Z�R�Ƒ�D�R���A����ɂ͎O���R�k���̓���̓�i�̗n���n���ł��܂����B

�@���̂��Ƃ���A���h�Ƌ�d�́A��������Ɋ��������ƍl���邱�Ƃ��ł���̂ł��B��d�̊�͊p�M�Έ��R���f�C�T�C�g�ł��B

�@�i6�j�́A��d�ΎR�̉~���u�����Ƃ��Ƃ��ł�������ł��B

�@�����炭�����N�O����ꖜ�N�O�̂���ł��傤���A�͂����肵���N��͂킩��܂���B

�@���̎��́A��d�ΎR�̊����������Ƃ�����ȂƂ��ł����B

�@�v�Z�R�����͂��ߎO���R�A�����R�A���D�R�ȂǓ�Z�قǂ̉~���u���ł��܂����B

�@�����̉~���u�́A�قƂ�njł܂����}�O�}�������牟���グ���Ăł����킯�ł����A�������ۂ����Ȃ��������߁A�ΎR�Ӌ���͂قƂ�ǂ���܂���B

�@��͂����Ɋp�M�Έ��R��ł��B

�@�i7�j�́A��d�̂Ȃ��ł���D�R�ƕ����x�Ȃǂɂ݂��銈���ł��B

�@��D�R�̕ČE�Ό��ƕ����x�R���̉Ό�����P�Έ��R��⌺����̗n�◬������܂����B

�@����͂���������₷���n��ŁA�~���u���������n��Ƃ͐������������܂��B

�@����Ǝ����悤�ȗn�₪�A�q�R���������܂����B

�@���̂��ƁA��D�R�ł́A�p�M�Έ��R��`�f�C�T�C�g�̊����������āA��D�R�̎R��������܂����B

�@�i8�j�́A��d�̉ΎR�̂��ł������������ƁA��قǂ̑�D�R�ČE�Ό��A�����x�Ό��̕��Ί����ƁA�ق��̉ΎR�̂ł������������C�����Ŕ���Ό�������������ł��B

�@���̎��A�v�Z�R�̋�n���r�A�O���R�̑��ȂǁA�����̔���Ό����ł��܂����B

�@����ɁA�����R�ł͗��C�E���ł��ė����K�X�o����Ƃ����悤�ɂȂ�܂����B

�@���̗��C�����́A���݂��Â��Ă��܂��B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |