|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

八章 活動する火山――いくつかの実例

火山の中には、つい最近に活動したものもあれば、そうでないものもあります。

日本でもいくつかの火山活動が知られています。

大型の複成火山であれば、長い期間をかけて、何回も活動を繰り返してできていくわけです。

私たちが観察できた火山は、そのうちのわずかな例でしょう。

またそれは、普通大型火山のほんの一部としての火山活動です。

そのわずかな例でも、一つ一つは、火山活動の実態をまざまざと見せてくれるのです。

そこで、いくつかの実例をお話しましょう。

1 昭和新山 top

昭和新山は、北海道有珠火山群のなかの一つの火山です。

新しい溶岩円頂丘が、目の前でつくられたということは、日本の火山活動史だけでなく、世界の火山活動史のうえからも、忘れることのできない大きなできごとでした。

この火山活動のようすを説明しましょう。

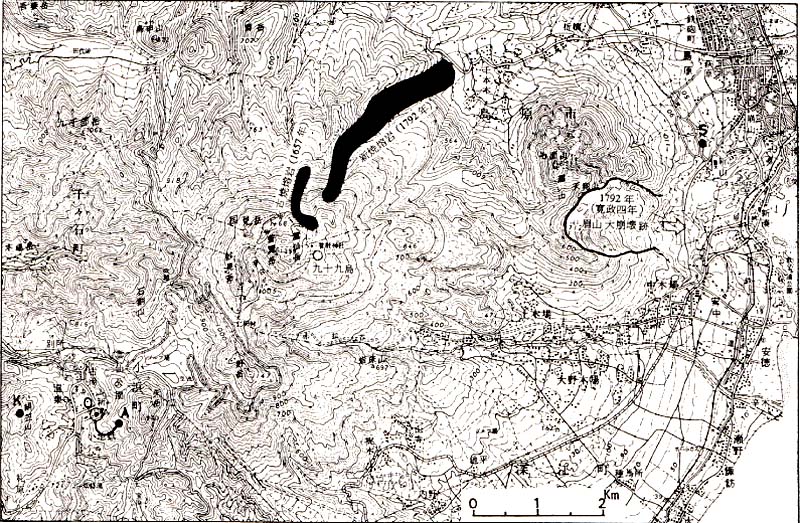

有珠火山群は洞爺(とうや)カルデラの南側にある火山群で、いくつかの溶岩円頂丘が集まってできています。

一九一〇(明治四三)年の七月から一〇月にかけても活動しています。この時は、地震とともに泥流も発生しました。

また、あるところがもりあがって潜在円頂丘ができ、明治新山または四十三山という名がつきました。

有珠火山は、それ以前も一六一一(慶長一六)年から八回も活動しているのです。

一九四四(昭和一九)年から一九四五(昭和二〇)年にかけて、有珠山の東側の麦畑だったところに、一つの火山円頂丘ができあがり、昭和新山と名づけられました。

これを研究されたのは、北海道大学の石川俊夫先生や八木健三先生たちです。

この火山活動のはしりは、一九四三(昭和一八)年からおこっていました。

この時期といえば、敗戦がちかい太平洋戦争の最中でした。

そのため、ラジオのニュースや新聞の報道はすべて禁止され、国民のほとんどの人には知らされないままでした。

当時の軍は、なんでも軍の秘密にし、火山活動にしても、国民に不安をおこさせるとの理由で、すべて秘密にしてしまったのです。

一九四三年一二月二八日、有秣岳の山麓に、はげしい地震がおこりました。

三〇日つづいた地震は、なんと二〇〇回にもおよびました。

一九四四年一月の初めには、地震の回数はややへりましたが、有珠山の柬側のオサル川流域のフカバと柳原のせ求い地域で、局部的な地震がおこるようになりました。

四月になると、柳原付近の土地に多くの地割れが生じて、そのあたりから盛り上がりはじめました。

また、このあたりの井戸の水がでなくなりました。

この土地の盛り上がりのため、家が傾いたり、平らな田が坂になったり、畑が二つにわれるようなことがおこりました。

オサル川からの水路ももちあがり、二〇〇〇町歩の水田に水をおくることもできなくなりました。

地震活動と地形変動は六ヵ月も几ついて、付近が五〇メートルほど隆起しました。

これは、地下五〇〇メートルほどのところに、マグマが昇ってきているからであろうと予想されるようになりました。

六月二三日午前八時三〇分、とうとうフカバの西の九万坪とよばれる麦畑のすみから、水蒸気をふさがしました。

はじめは静かだったのですが、だんだん強くなって、一〇時には、火山灰や岩石片を噴き出し、長径五〇メートル、短径三〇メートルの新しい火口ができ、泥流が流れ出ました。

噴火がやむと、火口の底はしずかな泥沼になり、また沸騰して噴出するという繰り返しで、だんだん火山のような姿になってきました。

このような水蒸気爆発が九日開もつづいたのです。

七月二日午前○時三〇分、大きな爆発があり、多くの火山灰を噴き出しました。

こまかい火山仄か雨あられのように降りそそぎ、丘の一面は火山灰でおおいかくされて、昨日までの麦畑の緑はなくなり、灰色にかわってしまいました。

翌日、爆発はやみましたが、真白な水蒸気がもくもくと三〇〇〇メートルもふきあげられ、はっきりした火山になりました。

七月一一日から三日間、かなりはげしい地震があって、また爆発し、さらに新しい火口もできて、結局、三つの火口ができました。

それから一〇月末日までの間に、大小さまざまな爆発を繰り返して、すりばち形をした火口は、大小あわせて七つになりました。

フカバの隆起もつづき、一六○メートルの高台は、高さ三〇〇メートルの平らなドーム形の丘にかわりました。

この隆起によって、有秣岳東麓をはしる鉄道の胆振(いぶり)線は、たびたび移転や修理をしなければなりませんでした。

有秣岳一帯の地震がはじまってから一〇ヵ月たったころ、それまでの地震、隆起、爆発をおこす原因となっていた地下の溶岩が、地表に顔を出しはじめたのです。

一〇月三一日の爆発のあと、散らばっでいた七つの火口群のほぼ中央から、かたよったままの溶岩が押し出されてきました。

温度は一〇〇0度から九〇〇度(摂氏)もあったのですが、粘性の高いシソ輝石石英安山岩質の溶岩だったのです。

そのため、もとの丘の表面をおおっていた小石を、頭の上にのせたまま、静かにせりあがってくる溶岩柱の側面に、周囲の岩石をこすった傷あとの擦寢を残しながら、だんだんと高くなってゆきました。

この溶岩の上昇は翌年(一九四五年)の九月二〇日までつづき、一つの溶岩円頂丘、昭和新山ができあがったのです。

図57 北海道有珠火山の昭和新山 |

図58 昭和新山の溶岩にみられる擦痕

ほとんどかたまった溶岩が押しあげられるときに、

周囲の岩石にこすられてできた傷あとです。 |

昭和新山は、現在も噴気をあげており、そのようすを図57に示しました。

またせりあがってくるときにできた傷あとの擦痕を図58にかかげました。

ところで、昭和新山ができたときに、これを観察しつづけた人がいます。

それは、その当時壮瞥(そうべつ)郵便局長だった三松正夫さんです。

三松さんのお父さんは九州の延岡の方で、西南戦争で西郷隆盛に味方して官軍に敗れ、北海道開拓(かいたく)者となって北海道に移住しました。

三松さんは、十六歳の時からお父さんの郵便局で働きました。

郵便配達にあわせて、自然児の三松さんは、この付近をくまなく歩きまわっていました。

そこに一九一〇(明治四三)年の有珠山の活動がはじまったのです。

三松さんは、東京大学の大森房吉先生、北海道大学の田中館秀三先生たちの案内をするうちに、火山観察の重要性を学びました。

この時にできた山が、潜在円頂丘の明治新山(四十三(よそみ)山)であることは、すでに述べました。

昭和新山誕生の時、三松さんは物資が不足している戦争中でしたが、一人で工夫をこらして観察をつづけたのです。

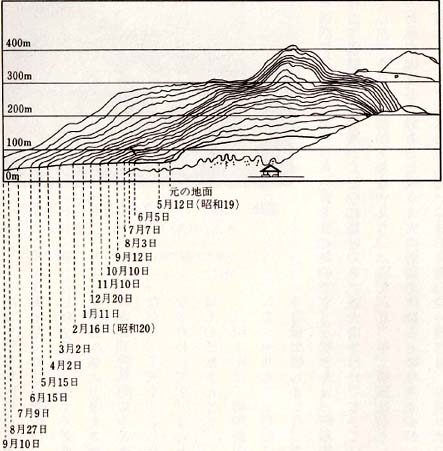

その工夫とは、現地から東方二・五キロメートルにある三松さんの庭を定点観測所として、地形変化の記録のとり方を考えたのでした。

数本のテグス糸を高さをかえて水平に張り、その一メートル手前に同じように二本のテグス糸を張ります。

さらに、この糸から一メートル手前に水平の板をセットします。

この板に顎(あご)をのせ、前後の糸が重なるようにして、目の高さがいつも同じ位置になるようにしたのです。

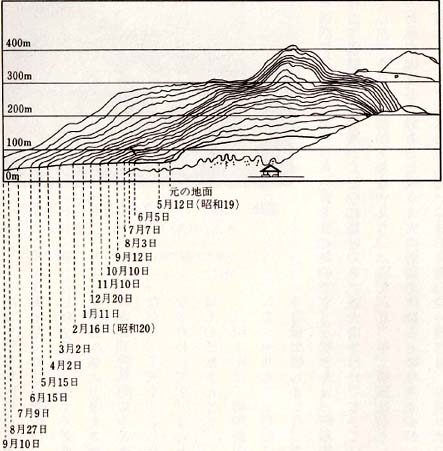

こうして地形変化をくわしく記録し、できあがったのが、図59に示した「ミマツダイアグラム」です。

この図は、一九四八年、ノルウェーのオスローで開かれた国際火山学会で発表され、世界的に認められました。

アマチュアでありながら、工夫をこらした観察がこういう立派な成果になったわけです。 |

図59 三松ダイアグラム 昭和新山のもりあがりかたをしめしています.

(三松正夫、1970による)

|

なんとすばらしいことでしょう。図60はその三松さんです。

三松さんは、昭和新山の誕生とその記録を一冊の本にして、一九六二(昭和三七)年に『昭和新山生成日記』を自費出版しました。

これがなんとまた、一九六九(昭和四四)年の第三回吉川英治賞を受けたのです。

三松さんは、昭和新山をわが子のように思い、昭和新山生成地を自分で買っておられたのです。

活火山を自分でもっているという人は、世界でただ一人でした。

さらに、三松さんは一九七〇(昭和四五)年、講談社から『昭和新山』を出版されました。 |

図60 三松ダイアグラムを作った

三松正夫さん(中央)と八木健三先生(右)

左後方が昭和新山です。三松さんの自宅付近にて。

|

有珠火山は、そのあとしばらく火山活動を休むことになりますが、一九七七(昭和五二)年にまた爆発しました。

八月七日九時一二分の有珠山頂の爆発は、キノコ状の黒煙を、高さ一万二〇〇〇メートルまでふき上げました。

この時は、雷鳴がとどろき、稲妻がひかっています。

洞爺湖畔に降りそそいだ火山灰は、数十センチメートルつもり、軽石もたくさん降って、農作物などに大きな被害がでました。

この噴出物は二億立方メートル(霞ヶ関ビルの三〇〇杯分)、噴火のおりの放出エネルギーは広島に落ちた原子爆弾の二五〇〇倍といわれています。

この噴火にともなって、新しい火口が四つできました。また、オガリ山付近は、噴火前の高さにくらべて、八月末にはニニメートル盛り上がりました。

さらに、小有珠とオガリ山の間は、一日四五センチメートルほど盛り上がり、およそ二ヵ月のちには、九〇メートルもりあがった、新しい溶岩円頂丘ができたのです。

2 パリクティン火山 top

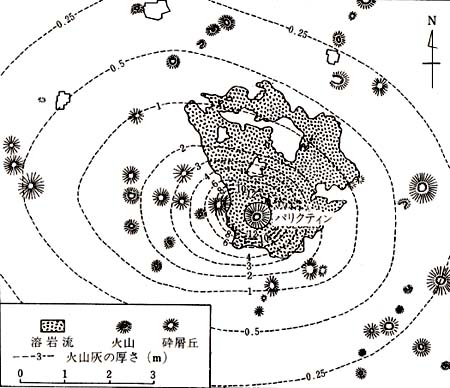

メキシコのミチャオカン州パリクティン村の南南東三キロメートルでのできごとです。

日本では、一九四四年から一九四五年にかけて、それまで麦畑であったところに昭和新山が生まれましたが、同じころ、メキシコでは、トウモロコシ畑に新しい火山、つまりパリクティン火山が誕生したのです。

一九四三年二月二〇目、トウモロコシ畑でいきなり噴火がはじまりました。

火山碎屑物を噴出する活動が八ヵ月つづき、碎屑物による火山体がつくられました。

もともと標高の高い土地で、高さは二○○○メートルあまりのところでした。

そこにできたスコリア丘は、高さ(比高)三三〇メートル、基底の直径六五〇メートル、噴火口の直径二六〇メートルの火山体でした。

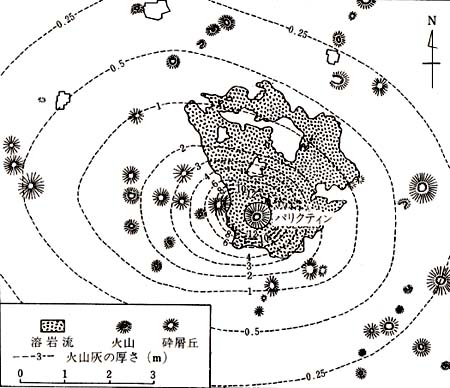

そのあと、北東と南西にあいた側火口から溶岩が流れはじめ、それまでのトウモロコシ畑は、図61にしめすように、黒々とした溶岩にすっかりおおわれてしまいました。

この活動は、一九五二年二月まで、ほぼ一〇年間もつづきました。

この時の溶岩は、はじめはかんらん石をふくんだ玄武岩質安山岩、おわり頃はシソ輝石安山岩で、その温度は一二二五度(摂氏)もありました。

この時の噴出物は、二立方キロメートル、溶岩の量は〇・七立方キロメートルでした。

パリクティン火山の噴火は、しばらくの間、土地の人しか知りませんでした。

そのため、あちこちの研究者がかけつけだのは、最初の噴火から一ヵ月もたってからのことでした。 |

図61 パリクティン火山の1946年、 1947年噴火の火山噴出物

(ウィリアムズ、 1950による)

|

それから観察がはじまったわけで、一九四八年の国際火山学会のさいに「日本にはミマツあり、メキシコにミマツがいなかったことはまことに残念」といわれたそうです。

パリクティン火山は、一〇年間にもとの地面から八五〇メートルも高くなり、海抜二七七〇メートルの一大火山となったのです。

3 ネバドデルルイス火山 top

南米コロンビアのネバドデルルイス火山は、アンデス山脈にそびえる高さ五三九九メートルの火山で、四八〇〇メートル以上の高さには、氷河をいただいています。

この火山が、一九八五年一一月一三日に噴火して、山麓の町に大きな災害をもたらしたことは、記憶に新しいところです。

この火山は、一四〇年前にも噴火しており、この時には一〇〇〇名ほどの死者がでています。

一九八五年の噴火では、軽石と火山灰をよき出し、頂上の近くでは小さな軽石流も発生、噴煙は一万メートルの上空にまで達しました。

降りともった軽石は、火口から五キロメートルのところで一〇センチメートルの厚さでした。

噴出物の量は一億立方メートル程度で、これは一九七七(昭和五二)年の有珠火山の噴火と同じくらいの規模だったのです。

したがって、火山活動の大きさからいうと、それほど大きなものではなかったのです。

それなのに、どうしてあのような二万三千〜二万四千名という大量の死者がでたのでしょうか。

ネバドデルルイス火山の頂上付近が、氷河をいただいていることは、すでにお話しました。

原因はこの氷や雪にあったのです。

火山噴火にともなって、氷や雪がとけて水になり、これが火山灰や紅石ともども流れくだりました。

これを泥流といいますが、その泥流のいきおいが強くなって、火山体の斜面にたまっている古い時代の火山噴出物をもまきこんで、きわめて速いスピードで流れくだったのです。

これがふもとのアルメロとチンチナの町をおそいました。

アルメロの町は、標高三五〇メートルのところにあります。

頂上での噴火のあと、五〇〇〇メートルの高さの差を、また水平距離およそ一〇〇キロメートルを、わずか二時間でくだりました。

雪や氷をとかしても泥流はかなりの高温をたもっており、翌日でも五〇度(摂氏)の温度があって、火傷をした人もかなりでたほどでした。

それよりも、この泥流が一気に町を呑みこんで埋めてしまったのが、大きな災害となったのです。

一度、泥流が発生すると、それは低いところを通路にして、かなり遠くまですすみます。

ネバドデルルイスの泥流は、高さのほぼ二〇倍のところまですすんだのです。

ちなみに、アメリカのセントヘレンズ火山の一九八〇年の泥流は、高さのほぼ五〇倍の距離にまでたっしました。

4 十勝岳 top

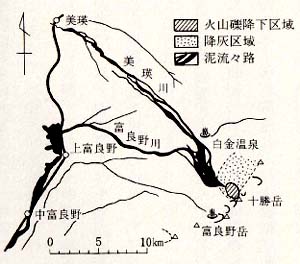

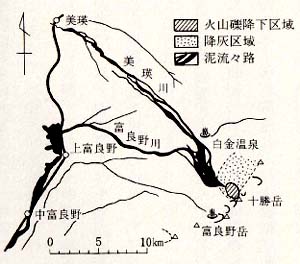

十勝岳は、図62にしめすように、北海道大雪国立公園の南西部にあって、玄武岩や安山岩からできている三重式火山です。

その最高峰は二〇七七メートルで、第一外輪山の縁にできた溶岩円頂丘です。

かつて、一八五七(安政四)年頃と、一八八七(明治二〇)年に活動しました。

一八五七年の噴火のときには、アイヌの人たちが災害をうけていたのです。

しかし、当時の松前藩は、アイヌを、きびしく差別しながら取り締まっており、日本語の会話や文字を勉強することさえ禁止するという、ひどい政治を行っていました。 |

図62 北海道十勝岳とその噴煙

(松本佳久氏撮影・提供)

|

このようなことで、十勝岳の活動は、全く知られないまま死火山とされていたのです。

十勝岳は一九二三(大正一二)年頃から再び噴気活動がさかんになり、一九二六(大正一五)年から一九二八(昭和三)年にかけて活動期にはいりました。

活動の前ぶれは、一九二三年六月におこりはじめました。丸谷温泉の温度があがり、お湯の量がふえてきました。

また、中央火口丘の南側にある湯沼の硫黄鉱山では、硫黄の沼ができ、硫黄の量もふえてきました。

八月には湯沼で、とけた硫黄が数メートルもふきあがることもありました。

一九二五年二月二三日、中央火口丘の中央にある火口が活動をはじめ、火口内に長径三〇メートル、短径二〇メートル、深さ二〇メートルの「大噴火口」ができました。

翌年の二月中ごろから、その火口から径六〜一〇メートルの噴出物をとばすようになり、四月初めには火山灰をよきあげるようになりました。

四月八日頃、硫黄鉱山では、熱い噴出物のため硫黄が発火して、硫黄をとることもできなくなりました。

四月中ごろには、火柱が見えるようになり、五月七日には二〇メートルにおよぶ火柱が立ち、火山灰もふきだし、新しい火口を生じました。

五月二二日から、鳴動、噴煙、地震などがはげしくなり、一五日にはややおさまりましたが、一六、一七日はとくに噴煙がはげしくなりました。

二二日の鳴動は、ふもとの上富良野でも聞こえ、熱い噴石が硫黄鉱山までとんできたのです。

一九二六年五月二四日は、大災害がおこった日です。二一時一一分、第一回目の爆発音につづいて、遠雷のようなひびきがあり、この音はふもとでも聞こえました。

この日は前日からの雨につづいて天気がわるく、霧のためようすがわがらなかったのです。

しかし、この時に、中央火口丘の北西斜面で爆発し、噴煙をあげ降灰があり、さらに泥流が発生し、丸谷温泉に被害がでました。

同じ日の一六時一七分、大きな爆発がおこり、中央火口丘の主火口と、西斜面から黒煙が高くあがりました。

つづいて第一回目の爆発口近くに爆発がおこり、その黒煙は斜め上方にほとばしり、渦をまきながら速いスピードで斜面を流れくだったのです。

この現象が熱雲です。

温度の高いこの熱雲は、流下する間に、前日の雨と雪をとかしこんで、泥流にかわりました。

この熱雲と泥流は、富良野(ふらの)川上流を越え、硫黄鉱山元山事塗所の東側の小さな丘をのりこえ、この事務所をおそいました。

かろうじて助かった事務所の人の話では、黒煙を発見してから、泥流におそわれるまでの時間は、わずか一分たらずだったとのことです。

この事務所は火口から二キロメートル離れたところにあり、まだ雪が一メートル以上残っている時のできごとでした。

そのため、ここでは二五名が亡くなったのです。

この熱雲と泥流は、図63に示すように、さらに雪をとかし、第二次泥流として、美瑛川と富良野川に沿って流れくだり、美瑛温泉と富良野の町をおそったので、被害はさらに大きくなり、死者の合計は四四名にもなりました。

この時の二次的な泥流でも、二五キロメートルはなれた上富良野までとどくのに、わずか二五分しかかかっていません。

ですから、その時の流下した速度は、およそ時速六〇キロメートルでした。いかに速いかおわかりでしょう。

この速度といい、雪をとかした泥流の発生といい、ネバドデルルイス火山の活動にとてもよく似ているとおもいませんか。

十勝岳の活動は、そのあと三ヵ月半ほど休んで、九月八日にまた爆発し、火口近くで二名の人が行方不明になっています。

さらに一九二七(昭和二)年、一九二八(昭和三)年にも小爆発がありました。

そのあと、しばらく休止期間かあって、一九五二(昭和二七)年から一九六二(昭和三七)年にかけても、六回活動しています。

一九六二年の爆発では、死者五名、負傷者一一名の被害がでています。 |

図63 十勝岳、1926年の噴出物と火山泥流の分布図

(多田文男・津屋弘達、1927による)

|

5 浅間火山 top

長野と群馬の県境にある浅間山は、安山岩とデイサイトからなる高さ二五五〇メートルの成層火山です。

この火山は、しばしば噴火活動をしており、その爆発回数が多いことでは、日本でも有名な火山の一つです。

またこの火山は、安山岩質のマグマであることから、ヴォルカノ式の噴火が多く、熱雲や溶岩を沮すはげしい活動もおこります。

古い活動としては六八五(白凰一三)年の記録があり、そのあとも多くの活動記録が残されています。

なかでも一七八三(天明三)年の噴火は、ことのほかはげしく、大きな災害をもたらしました。

一七七七(安永六)年に数回の噴火があったあと、活動は数年間休止していましたが、一七八三年五月九日、山頂からの噴火がはじまりました。

しばらく休んで、六月二四日に鳴動があり、翌二五日午前一〇時頃から、鳴動と大きな爆発がおこり、二時間ほどつづきました。

二六日にも午前四時頃から二時間ほど山鳴りがつづきました。

それから二〇日間は静かだったのですが、七月一六日から再び鳴動と地震がつづくようになりました。

二八日からは、活動がさらにはげしくなり、火山灰は東京(当時の江戸)にまでとどき、噴火の鳴動によって、家の障子や雨戸も、ガクガクと振動するようになりました。

噴火はおさまるどころか、さらにはげしくなり、八月二日午後六時から夜中までと、また翌三日午後二時頃から一〇時頃までは大噴火を繰り返しました。

黒煙はもくもくとあがり、その中からはひっきりなしに雷鳴がとどろき、稲妻がはしりました。

真っ赤に灼熱した大小の噴出物は、前掛(まえかけ)山から牙山(ぎっぱやま)にかけて降りそそぎ、そのため樹木は燃えあがって、山火事は裾野にまで燃えひろがりました。

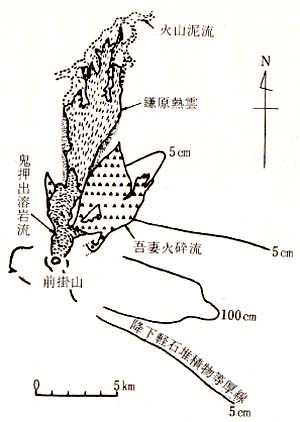

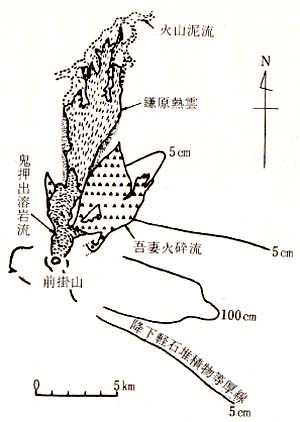

四日は午後一時頃から四時頃まで、噴煙がはげしくあがり、吾妻火砕流が北側の八キロメートル先まで流れくだりました。

降灰もひどく、山頂から七〇キロメートルはなれた埼玉県の深谷地方では、晴天の昼でも、降灰のため太陽の光がさえぎられて暗い夜のようになり、提灯をもって歩かねばならないほどでした。

またこの地方では、噴火の震動で、雨戸や障子がはずれるほどだったということです。

八月五日は前日につづいて晴天でした。

午後八時頃から、またまた噴火がはげしくなりました。

そして、午前一〇時すぎに、日本噴火史のうえで、もっとも規模の大きな噴火がおこったのです。

この大噴火は、天地をゆるがすような大きな鳴動と音響をともなって大爆発しました。この時熱雲が発生して高い温度の軽石と火山灰は、北側の斜面をはいくだりました。

この熱雲現象は「鎌原(かんばら)火砕流」とよばれています。

この火砕流は、吾妻(あがつま)川に流れくだって、しばらくこれをせきとめました。

そのあと、川は決壊し、泥流となって下流に流れくだったのです。

これらの噴出物の分布を図64に示しました。

鎌原火砕流は、北側のふもとにあった吾妻郡鎌原村をいっきょにおそい、ここで五九七名中四六六名の死者がでました。

もちろん鎌原村は、その火砕流によってすっかりうめられてしまいました。

また、泥流によって、吾妻川から下流の利根川流域にも多くの被害をもたらしたのです。

この日の大噴火によって、死者の総計は一一五一名にもたっしました。

そのほか、焼けた家、流れた家、こわれた家などの合計は一二四二軒という大災害になったのです。

一七八三年の浅間山噴火は、熱雲だけではおさまりませんでした。

鎌原火砕流発生の直後、上昇してきた溶岩は山頂火口からあぶれだして溶岩流となりました。

これは火口壁のもっとも低い北側の銚子口から北斜面を流れたのです。 |

図64 浅間山、1783年の噴出物の分布図

(荒牧重雄、1968による)

|

これが、「鬼押出」(おにおしだし)*

とよばれているもので、見かけはコークス状ないしブロック状の溶岩です。

* 鬼押出 今は軽井沢の有名な観光地の一つですが、過去の悲惨な災害の跡であることも、忘れてはならない。

6 雲仙火山 top

長崎県島原半島のほとんどをしめている雲仙岳は、東西、南北ともに二〇キロメートルをこす一大火山群です。

九重火山と同じように、山陰系にぞくする火山で、多くの溶岩円頂丘をもっています。

岩石は、おもに角閃石安山岩やデイサイトで、最高峰は、一三六○メートルの普賢(ふげん)岳です。

雲仙火山群の活動がはじまったのは、九重火山と同じように、二十数万年前です。

火山中央部には、島原半島を東西に横ぎるような火山性凹地の地溝が知られており、その北を境する断層は千々石(ちぢわ)断層とよばれ、今でもその地形をみることができます。

さらに、火山性凹地の西端は橘(たちばな)湾(千々石湾)です。

九州大学の太田一也先生は、ここに千々石カルデラを考えておられます。

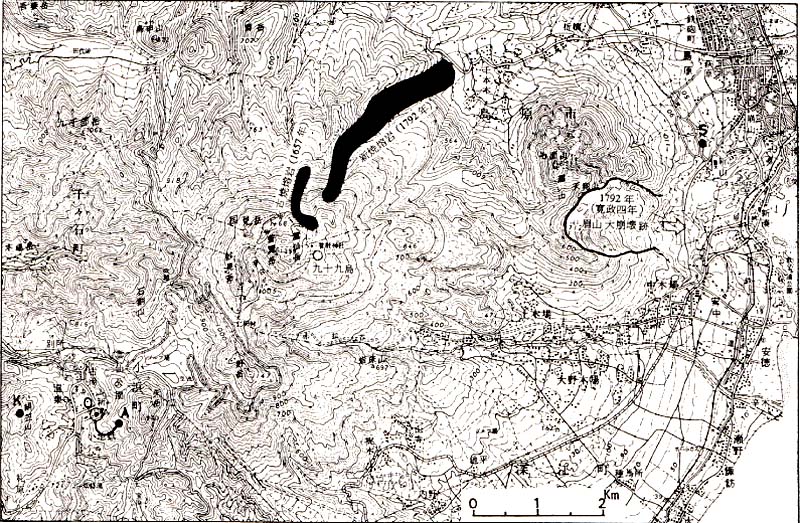

雲仙火山は、有史時代に溶岩を流出させる活動をしています。山陰系の火山で記録にのこる溶岩流出は、この雲仙火山だけです。

雲仙火山は、一六五七(明暦三)年に噴火しました。

この時には、普賢岳の北北東七〇〇メートルの飯洞(はんどう)岩を噴出孔として、溶岩を流し出しました。

これは、のちに古焼溶岩とよばれるようになりました。

それは一七九二(寛政四)年に流れはじめた溶岩を新焼溶岩とよぶようになったからです。

古焼溶岩は角閃石安山岩の塊状溶岩で、北東斜面を流れ、およそ一・三キロメートルまで流れてとまりました。

この時にできた鳩(はと)穴は、風穴となって夏でも氷が残っています。これらの溶岩流などを図65に示します。

|

図65 雲仙岳の有史時代の溶岩流の古焼溶岩(1657年),新焼溶岩(1792年、1793年)と眉山大崩壊(1792年)のあと。

(気象庁『日本活火山要覧』1975による)

|

ついで、一六六三(寛文三)年に、普賢岳東方数百メートルの九十九島の火口からも噴火しました。

それから一三〇年間は、活動を中正していました。

一七九二年の大噴火のはしりは、その前年からおこっていました。

その年の一一月三日頃からしばしば地震がおこり、西側の小浜や眉(まゆ)山で山崩れがありました。

翌一七九二年二月一〇日の夜半、普賢岳あたりに鳴動がおこり、近くに新しい火口ができて、噴気と噴出物をふきだし、その火山灰は西側の島原にも降りました。

二五日には、普賢岳東方四キロメートルの穴迫(あなさこ)という谷で震動があり、二七日の一〇時頃鳴動とともに噴煙があがりました。

この火口は三月一日になって噴火をはじめ、熱い噴石をとばし、夜は赤い火が見えるようになり、鳴動もはげしくなりました。

その頃、二月一〇日に噴火しはしめた普賢岳の火口はやや静かになっていましたが、二一日には、その北東一キロメートルにある蜂ノ窪というところで地震がおこり、一五時頃から噴火をはじめました。

二五日になって、蜂ノ窪からおよそ二キロメートル西方でも噴火をはじめました。

二月一〇日からこの時までのほぼ二週間の間に、すくなくとも四つ、あるいはそれ以上の新しい火口ができたことになります。

このように多くの火口ができたのは、この時の活動の特色の一つでしょう。

四月二一日から二二日にかけて、地震と鳴動がしばしばおこり、とくに二一日の夜半から翌朝六時頃までがはげしく、島原城のやぐらや城門はかなりの被害をうけました。

二三日には、前山(今の眉山)の東面に、幅およそ一〇〇メートル、長さおよそ二〇〇メートルにわたる地すべりがおこり、谷を埋めました。

普通地すべりというのは、梅雨や台風などの長雨や集中豪雨のときおこります。

しかし、この時はそのような雨はなく、晴天でしたから、火山性と考えてよいわけで、つぎにおこる眉山大崩壊のはしりだったのだと思われます。

五月二一目午後六時過ぎ、はげしい地震が二回おこりました。

そして、これとほとんど同時に眉山の大崩壊がおこったのです。

高さ八七六メートルの眉山の南西側の山体の一部は、山頂からふもとまでの、幅およそ一キロメートル、長さおよそニキロメートルが、アッというまに崩れました。

その崩壊物は、そのまま東方に押しだされ、「流れ山」となって島原と安徳村北名をおそい、その港もことごとく埋めつくしてしまいました。

この崩壊物は、さらに海に流れこみ、それまであった三つの小島を埋め、沖合いに新たに数十の小島をつくりました。

さらに、ここで津波がおこり、周辺の海岸に多大の被害をだしました。

この時の崩壊と津波による死者は、およそ一万五〇〇〇名にもたっしたのです。

この災害が、「島原大変・肥後迷惑」とよばれて、今日まで語りつがれています。

一方、普賢岳の北東方一キロメートルの火口からは、角閃石安山岩が流出し、北東斜面を流れくだりました。

塊状溶岩で、一日数メートルほどのゆっくりした流れで、およそ三キロメートル流れてやっと止まりました。

これが新焼溶岩とよばれるものです。

このめずらしい溶岩流を眺めようとする人も多く、そのため島原藩ではその禁止令を出したほどでした。

top

**************************************** |