|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

|

Ⅱ シルクロード大冒険

少年マクロは、ニコロとマッフェオに連れられて、シルクロードの旅に出かけることになった。

それはまだ、世界中誰もしたことのないような大旅行になるはずだった。

一体、どんな冒険がマルコを待ち受けているのだろうか。

|

|

1 山賊カラウナス top

|

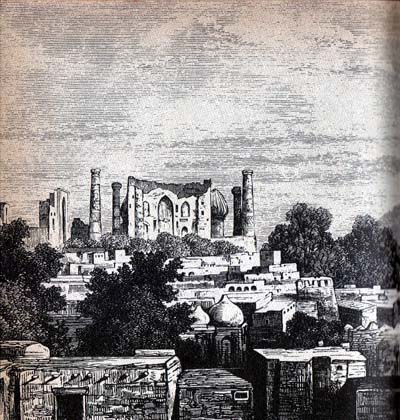

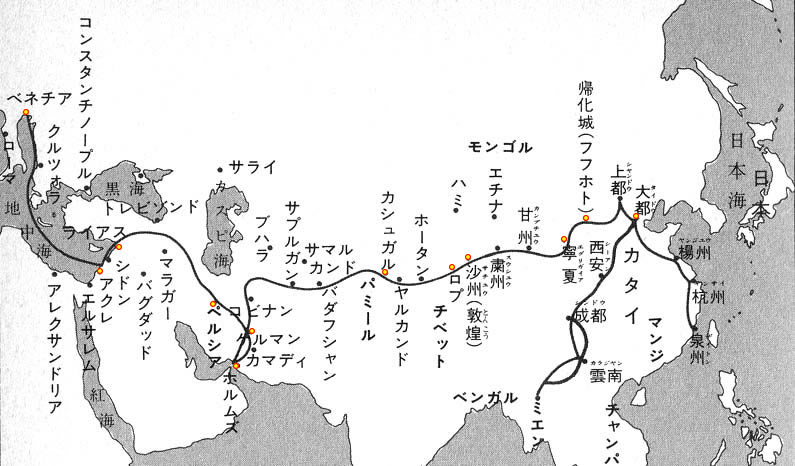

マルコトボーロの旅行図

|

こうしてニコロたち三人と二人の大司教は、いよいよライアスから東方に出発することになった。

しかしちょうどこの頃、エジプトのブンドクダール王が大軍をひきいてアルメニアに侵入し、国中を荒し回っていた。

ブンドクダール王は熱心なイスラム教徒だったので、キリスト教の信者とみれば、ただちに打ち殺してしまうといううわさだった。

二人の大司教はこの話を聞くと、すっかり恐れをなし、ついにはこれ以上いきたくないといいだした。

二人はローマ法王の手紙や贈物をすべてニコロたちにわたすと、一行を護衛していたテンプル騎士団の隊長と一緒に、逃げ出してしまった。

ニコロたちは、こんな危険は最初から覚悟していたので、かえって勇気をだして旅を続けた。

幸い、うわさほどのこともなく、一行はカイセリ(トルコ中部の町)、セバスタをすぎ、今のエルジンジャンについた。

ここでは、世界でもっともすばらしい麻布がつくられており、工芸もさかんで、ほかの土地ではみられない良質の温泉がわいていた。

さらに一行は馬を進め、豊富な銀を産出するアルジロン(今のトルコ東部、エルズルム)についた。

このあたりは広漠とした地域で、夏になると近東タタール人がやってきて遊牧生活をしていた。

夏にはこの地方にすばらしい牧草がおいしげるからである。

カイセリからセバスタをへて、アルジロンにいたる道は、昔からシルクロードのもっとも重要な道であった。

いまではアジアハイウェーとよばれ、中近東の国々を横断する高速道路が走っている。

シルクロードというのは昔から、アジアとヨーロッパを結んでいた主な交通路の名前で、この道を通って中国の絹(英語でシルクという)がヨーロッパへ運ばれたため、絹の道と名づけられたのである。

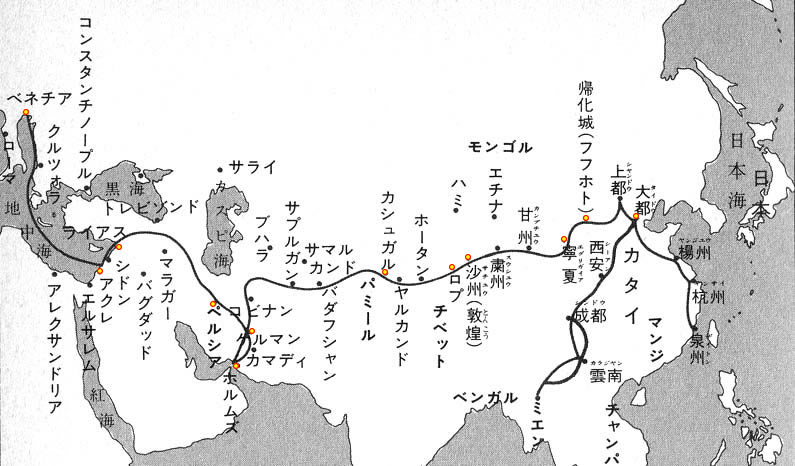

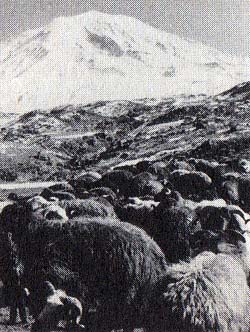

さて、アルジロンからさらに東方にある国境の町ドウバヤジットからは、氷雪に輝くアララト山(標高五一六五メートル)の美しい姿が見える。

マルコ・ポーロはこの山について、次のようにのべている。

「大アルメニアの中央部に、非常に高いコップ型の山がある。

その頂上に〈ノアの箱舟〉がとまったといわれ、この山を〈ノアの箱舟の山〉とよんでいる。

この山は大きな山で、とても二日では一周できない。頂上は万年雪におおわれて上ることもできない……。」

つまりこの山は『旧約聖書』に書かれているノアの箱舟が、たどりついた山だというのだ。

大昔、人間の悪い行いを憎んだ神は、四十日間も大雨をふらせ、大洪水をおこしてこの世の生きものをおぼれ死にさせた。

しかし善人のノアだけは、家族やひとつがいずつの鳥や獣とともに、松の木でつくった箱舟にのって助かった。

やがて水がひくと、箱舟はアララト山の上に流れついたという。

キリスト教徒にとって、この山は人類を初め、あらゆる生物の発生の地とされているのだ。 |

雪におおわれたアララト山。近年、

多くの登山家がこの山に登り、ノアの

箱舟の残がいを探しまわっているという。

|

さて、このあとマルコたちはアララト山のふもとから東南に進んで、タブリズ(現イラン)についた。

ここはイル・ハン国の都で、インド、バグダード、モスール、ホルムズなど、世界のあらゆる地方から多くの商品が集り、ラテン商人、特にジェノバ人がここに集る商品を買いにやってきた。

マルコたちはタブリズから十二日ほど東に進んでペルシアにはいった。

マルコによれば、ペルシアはカズビン、クルジスタン、ロル、スリスタン、イスハハン、セラジ、ソンカラ、ツノカインとよばれる八つの王国からなっていたという。

ところでマルコは、このあとヤズドやケルマンについて語っているので、タブリズからはペルシア王国を通り、ヤズドにむかったものと思われる。

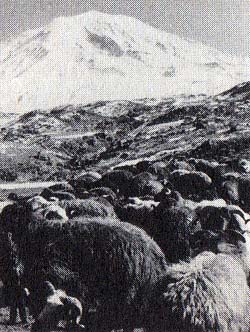

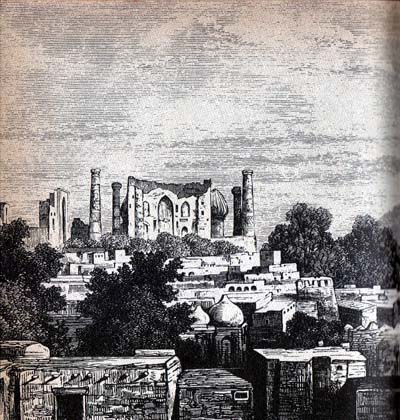

ヤズドは美しい町で、ヤスディといわれる絹布がたくさん織られ、あちこちに運ばれて、大変栄えていた。 |

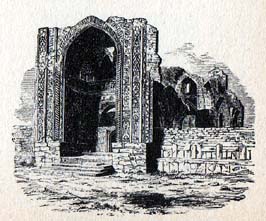

タブリズ、ガザン・ハンのモスク

|

一行はこの町をあとに、砂漠の中を東に進んで、ケルマンについた。

この町では近くの山からトルコ玉や鉄鉱石がとれ、住民はあらゆる種類の馬具をつくり、女たちは色とりどりの絹に見事な刺繍をほどこし、きらびやかなカーテン、かけぶとん、クッションなどをつくっていた。

ここでマルコたちはケルマンから南へくだり、港町のホルムズにいき、ここから船で元(げん)国にいこうとした。

おそらく、ホルムズから元国への船がでていることをどこかで聞いたのであろう。

ケルマンからさらに平野を馬にゆられていくと、大きな山にいきあたった。

山をこえ、二日間、長い下り坂をおり続けると、目の前に再び広い平野がひらけた。

ここはレオバール平原といって、カマディを始めたくさんの町や村があり、どこもまわりを高い城壁で囲んでいた。

これはこの地方を荒し回っているカラウナスという、恐ろしい山賊をふせぐためなのだった。

カラウナスは群れをなして、平原のあちこちをうろつき、旅人を見つけるとすべての持ち物をうばって、老人はころし若者は奴隷として売りとばしてしまう。

このカラウナスは妖術をつかい、二言三言、呪文を唱えると、昼間でもほんの目先ほどしか見えないくらいにあたりを暗くしてしまうという。

しかもこの暗さは、その場所から七日かけていけるところまで及ぶというのだ。 |

カマディ地方の牛

|

彼らはこの地方の地理にくわしく、この暗闇を利用して旅人をおそうので、旅人たちにとっては、このうえなく恐ろしい山賊どもであった。

もっともカラウナスが妖術を使うというのは迷信で、本当はものすごい砂あらしで天地が暗くなったのであろう。

マルコたちも東へいくキャラバンと一緒に、厳重に警戒しながら進んでいたが、ある日、とうとうこの恐ろしい白昼の暗闇にはいりこんでしまった。

たちまちカラウナスに襲われ、たくさんの人々が捕えられたり殺されたりした。

幸いマルコたちは、すばやく近くのカノサルミという町に逃げ込み、やっとのことで命びろいしたのであった。

こうしてマルコたちは、ようやくホルムズについた。

しかしがっかりしたことには、この地方の船は、非常に粗末でこわれやすいものだった。

船は鉄の釘をつかわず、インドクルミの皮でつくったより糸でぬいあわせたものだった。

この船にはマストが一本、帆が一つ。舵が一つあったが、甲板がなかった。

インド洋はたびたび激しい嵐にみまわれ、難破する船も多いという話を聞いて、マルコたち三入はますます不安になった。

せっかくここまできたがやはり安全を考え、引き返して陸路をたどり元国にむかうことにした。

2 恐ろしい熱風 top

ホルムズは暑いところだった。特に夏はまわりの砂漠から、時々シムールというものすごい熱風がふきつけてきた。

シムールが近づくのを感じたら、首のところまで水の中につからないかぎり、とても生きのびられない。

この風がどんなに熱いものかは、ちょうどマルコたちがこのホルムズの港に滞在中におこった、次の大事件をみてもよくわかるであろう。

元々ホルムズ王は、北方のケルマン王の支配下にあったが、この年の貢物(みつぎもの)を支払わなかったので、怒ったケルマン王は、騎兵千六百人、歩兵五千人をホルムズに進軍させた。

ところが、ホルムズの近くまできたとき、ケルマン軍は道に迷い、夜明けまでに予定の地点まで進めず、近くの森で休息することになった。

その翌朝、全軍が出発しようとしたちょうどそのとき、恐ろしいシムールが襲いかかり、人々は息がつまり、一人残らず死んでしまった。

ホルムズの住民はこの事件を聞くと、死体が空気をけがすことを恐れ、すぐに死体をかたづけようと現場にいそいだ。

人々が死体の手足をとって、ほりあけた大穴に運ぼうとすると、なんと、手も足もつけ根からポロリととれてしまうではないか。

死体は激しい熱で、見事にやけていたのだ。

そこでしかたなく、死体のすぐそばに穴を掘り、その中に落とすほかなかったのである。

3 殺人者〈山の老人〉 top

|

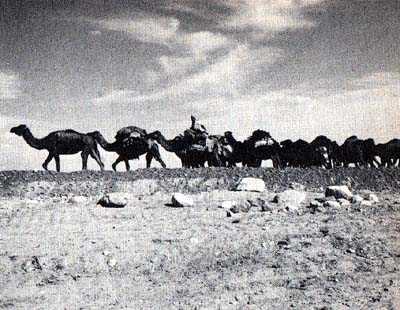

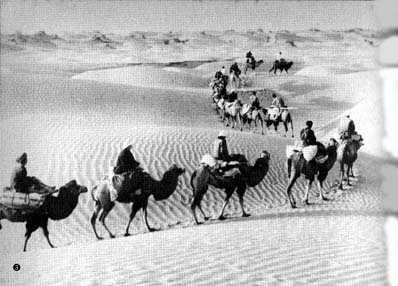

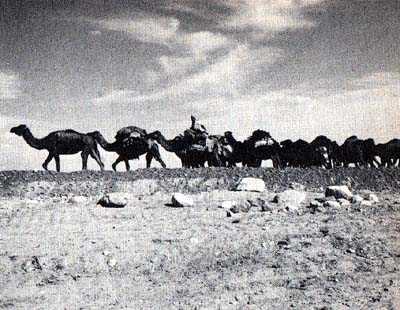

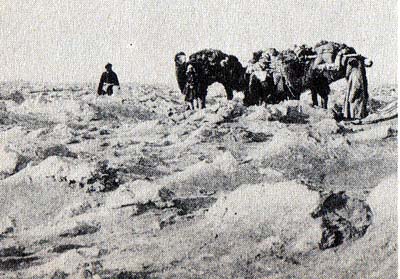

現在のイランとアフガニスタンの国境近くを移動する遊牧民。

ラクダはかれらにとって砂漠の船である。

|

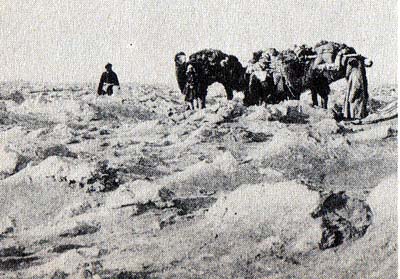

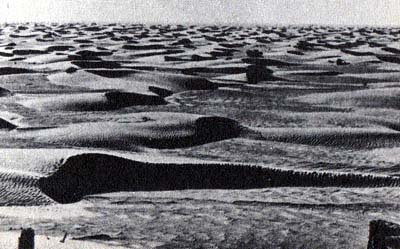

イランの砂漠。マルコ・ポーロたちは、

このような砂漠を通って旅をつづけた。

|

マルコたちは別の道を通ってケルマンに帰り、ここからイランの大砂漠をこえて、東方にむかうことにした。

ケルマンから北へ進み、砂漠に入ってしまうと、三日間は水が全くない。

そのため、あらかじめ飲料水を用意した。

たまに水たまりがあっても、塩からく牧草のような緑色をしており、とても飲めたものではない。

ほんの一滴でも囗にすると、それこそ大変な下痢をしてしまう、恐ろしい毒水なのである。

四日めに、やっと水のきれいな川にぶつかった。

ここで生気をとりもどした一行は、さらに砂漠をこえてコビナンという町についた。

この町では鉄鉱石、鉄、オンダニクがとれ、立派な鋼鉄の鏡がつくられている。

目の薬になる亜鉛華もつくられていた。

コビナンからはまた、樹木も果実もないかんそうの激しい砂漠を横断しなければならなかった。

食料と水を充分用意し、ラクダには砂漠の水に小麦粉をまぜて飲ませた。

八日めにツノカイン地方についた。この地方にはたくさんの町があり、ちょうどペルシアの北にあたる。

ツノカインというのは、ツンとカインという二つの町を中心とする地方で、東はホラサーン、南はケルマン地方と接するコヒスタン地方のことである。

コビナンからツンまでは、東側のナイベンド経由の道と、西側のバハバット経由の二つの道がある。

二十世紀の初め、イラン砂漠の奥地にも多くの探検家が入り込むようになり、はたしてマルコ・ポーロたちがどの道を通ったかをくわしく調べた。

イギリスのペルシア領事であったハーシー・サイクスは、東側のナイベンド経由の道をとったと考えた。

しかし一九〇六年にこのあたりをくわしく調査したスウェーデンの探検家スウェン・ヘディンは、ツノカインはタバスのことであると考えた。

コビナン~タバス間は約二百四十キロで、この間を八日間で歩くとすると一日平均約三十キロ進むことになり、ラクダでもむりなくいける。途中の景色も荒涼としていて、マルコの記録とあっている。

ところが東側のコビナン~ナイベンド~ツン間は魴三百三十キロで、一日平均約四十一キロ以上。 |

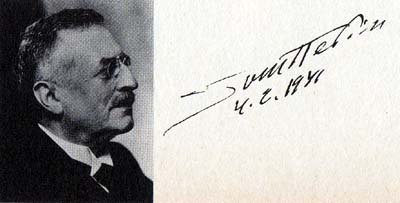

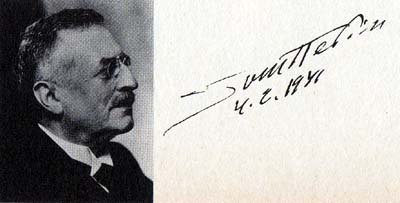

スウェーデン生まれの探検家、スウェン・ヘディンは今世紀最大の

中央アジア探検家といわれている。写真の右は彼のサイン。

|

これはラクダではちょっとむりな距離だとして、西側の道を通ったと考えた。

このように『東方見聞録』の中には、途中のルートにもまだわからない部分がたくさんある。

それをくわしく調べることによって、当時のシルクロードの様子がだんだんはっきりしてくるだろう。

ツノカインを旅行中、マルコたちは恐ろしい〈山の老人〉の話を聞いた。

その老人はムラーヒダ(異教徒)とよばれたイスマイール派(イスラム教の一派)の頭目だった。

元々彼はエルフルーズ山脈の中のアラムート山を本拠地としていたのだが、ツノカイン地方にも拠点があった。

老人はこの国の言葉で、アラオディンとよばれた。

彼は城の近くの二つの山の谷あいに、広大な庭園をつくり、その中に美しい宮殿をたて、絵や黄金でかざりたてた。

また宮殿の中にはブドウ酒、牛乳、蜂蜜などが川のように流され、えりすぐった美女たちが集められていた。

こうして老人はこの宮殿こそ天国であると人々に信じこませた。

一方、老人は庭園の近くにある城の中に、この地方の十二歳から二十歳までの若者を集め、彼らに毒殺や刺殺など、恐ろしい人殺しの方法を訓練させていた。

そして時々、彼らのうち五人から十人ぐらいをえらんで、こっそり眠り薬を飲ませ、ぐっすりねむったところで庭園に運びいれた。

やがて若者たちが目をさますと、そこは夢のような御殿で、楽しい音楽が聞こえ、美しい舞姫がおどり、目の前にはすばらしいごちそうがならんでいる。

若者たちはくる日もくる日も、そこで楽しくすごす。

しばらくたつと老人は、また眠り薬を飲ませ、正体もなくねむりこけている若者たちを、もとの城に運びこんだ。

そして若者たちの目がさめると、老人はおごそかに命令した。

「おまえたちはいままで天国にいた。それは神の使いであるわしによく忠義をつくすからじゃ。

もしもう一度天国へいきたかったら、ある国へいって、その国王を殺してこい!

おまえたちがうまく目的をはたして帰ってくれば、かならずもう一度天国へおくってやる。

もし運わるく途中で死んでも、かならず天国にみちびかれるだろう!」 |

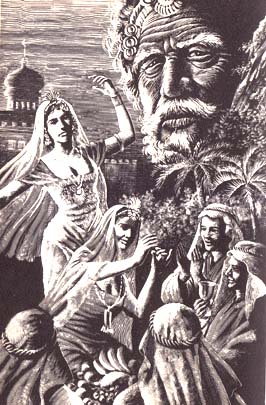

|

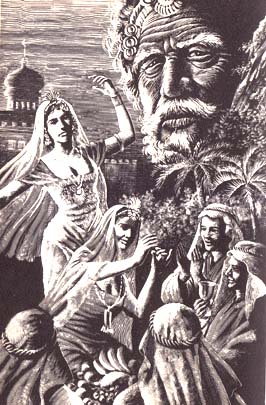

老人は若者を宮殿の天国に導き、さらに

若者を催眠にかけ、テロリストに養成した。

|

それを聞いた若者たちは、さっそく老人の命令にしたがってめざす国へいき、その国王を暗殺してくるのだった。

十一世紀末から十二世紀の前半にかけて、イスマイール派の暗殺者に殺された各国の宰相や王は、少なくとも十数名にのぼっている。

こうして〈山の老人〉は、長い間、魔王のようにふるまっていたが、とうとう一二五六年、プラグ王のひきいるモンゴル軍にせめおとされ、老人も部下も一人残らず殺されてしまった。

4 パミール高原をこえて top

さてマルコたち一行は、ツノカインからさらに東に進み、サプルガンについた。

ここにいく途中、ヘラトやマイマナなどの大きな町があったはずだが、『東方見聞録』にその名は見えない。

おそらく、つぎにでてくるバルクと同じように、当時のヘラトはモンゴル軍に破壊され、見るかげもない廃墟になっていたからであろうか。

サプルガンは世界一おいしいウリの産地で、これをほそい帯のようにむいて乾かした乾メロンは、蜜のように甘い。

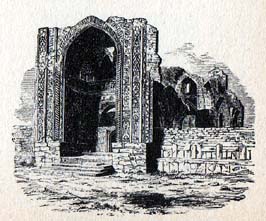

つぎに一行はバルクという大都市へやってきた。

ここは古くからバクトリア王国(紀元前三世紀、ギリシア系植民のたてた国)の都として栄えだ町だったが、その頃はモンゴル軍に破壊された直後で、かっての美しい宮殿や見事な大理石の家は、みんなこわされてしまっていた。

バルクの町はそれ以後あまり復興せず、多くの遺跡は、今日おとずれても全くの廃墟として崩れはてたままになっている。

バルクに住んでいる人はマルコに、

「ここは世界でもっとも古い都だ。

有名なアレキサンダー大王が、ダリウス王の娘スタテイラ姫と結婚したのもこの町だ。」

といったが、実はアレキサンダーがスタテイラと結婚したのは、イランの古都スサである。

バルクから十二日間、東と東北の間にむかって、マルコたちは再び旅を続けたが、その間、人家は一軒も見あたらなかった。

しかし水は豊かで、ライオンが現れることもあった。

やがて十二日めにタイカン(クンドゥズ東方のタリカン)という町についた。

ここは穀物の大きな市場があり、南方にはすばらしく高い山々がそびえ、しかもその山はみな塩でできていた。

この塩は岩塩といって、非常にかたく、大きな鉄のつるはしをつかわなければ、取り出すことができないほどであった。

土地の人は、

「ここには、世界中の人がこの世のおわりまで使っても、つかいきれないほどの塩がある。」

といっていた。

一行はさらに東へ進み、三日後にヤマアラシがたくさんいるスカセムについた。

このあたりの人々は山に横穴をほって、その中に住んでいた。

スカセムから三日でバラシャン地方(今のバダフシャン)についた。

ここは東西へも南北へも歩いて十二日間かかるほどの広大な国である。

この国の王は、アレキサンダー大王とスタテイラ姫の子孫が、代々王位をついでいた。

王はみずからズルカルナイシという称号を用いていたが、これは〈アレキサンダー〉をサラセンの言葉になおしたものである。

この国のシギナンという山からは、バラスルビーという美しい宝石がでる。

この宝石は山の岩石の中にあるので、山の中に深い坑道を掘って掘り出すのである。

国王は一般の人々がルビーを掘ることをきびしく禁じ、ゆるしもなく掘ったり、国外に持ちだした者はみな死刑にしてしまうということだった。

バラシャンはとても寒い土地だが、ここでかわれている馬はすばらしい。

その昔、ここにはアレキサンダー大王が持っていた馬の血統をひいたブケフアロスという馬がいて、どの馬にも角が一本はえていた。

この血統の馬は王の叔父だけが持っていたが、この叔父は王がこの馬をほしいというのを断わったので、王に殺されてしまった。 |

アレキサンダー大王は、世界征服者で

あると同時に、大探検家でもあった。

|

残った叔父の未亡人は王をうらみ、この馬を皆殺しにしてしまったので、今はこの種の馬もたえてしまったといわれている。

ここについてしばらくすると、マルコは病気にかかり、一年近くも床についてしまった。

この国の南の高い山の土に広い高原があり、熱病にかかった者は、この高原に二、三日いると治るといわれていた。

マルコも土地の人のすすめで高原で養生すると、たちまち病気が治ってしまった。

バラシャン国にいる間に、マルコたちは南のほうからやってきた商人に、カシミールという美しい山間の国の話を聞いた。

彼らはこのあたりのムスリム(イスラム教徒のこと)と違って仏教を信じ、たくさんの寺があり、僧侶が非常にきびしい生活をおくっていた。

カシミールには妖術師が多く、木の人形にものをいわせたり、天気をかえたり、昼間を暗闇にしたりするといわれていた。

バラシャンに一年近く滞在したのち、彼ら三人はまたあるキャラバンとともに、多くの村や町を通りすぎ、山また山をのぼって、とうとう世界でもっとも高い高原、パミール高原にでた。

パミール高原は人家もなく、一羽の鳥もとばず、草もはえていないところで、人々はたっぷり食料を持っていかねばならなかった。

パミール高原の平均高度は四千メートルをこし、寒さのためいくら火をたいてもあまり熱くならず、食物もうまく煮えなかった。

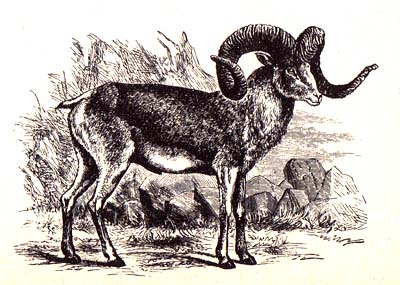

ここには大きな角を持った野生の羊やオオカミがたくさんいた。

この羊はのちにブライスという動物学者によって、マルコ・ボーロを記念して〈オビストポーリ〉と名づけられた。

これはボーロ氏によって発見された羊という意味をこめたものである。

パミール高原をこえた一行の前には、ペロールという四十日もかかる山越えの道が再び続いた。

マルコたちは山また山をこえ、谷をすぎ、川をわたり、北東に近い方角へと進んだ。

こんな山奥にも、ところどころに人間が住んでいた。彼らは動物の毛皮をまとい、野蛮な生活をしていたが、仏教徒でもあった。

パミールという名を初めてヨーロッパに伝えたのはマルコ・ポーロで、その名は今も使われている。

マルコたちはやっとベロールの山地をこえて、タリム盆地のカスカール(中国西部のカシュガル)についた。

そこは広いオアシスで、、多くの町や村があり、住民は商業や手工業で生活をたてていた。

パミール高原をこえてきたキャラバンは、ここにつくとほっとひと息ついて休養するのだった。

住民の多くはマホメットを崇拝していたが、ここに住むトルコ人の中には、少数のネストリウス派のキリスト教徒もいた。

ひと休みしてから、マルコたち一行はタリム盆地の南方の道を通り、ヤルカンドやホータン、ピマなどのオアシスをたどって、さらに東方に進んだ。

ヤルカンドは大きなオアシスで、あらゆるものが豊かだったが、なかでも綿が豊富だった。

おもしろいことに、ここの住民の大部分は、一方の足が非常に大きく、片方は小さかった。

また、喉(のど)にこぶのできている人が多かった。これは飲み水のためらしかった。

このあたりの道は、いずれも砂漠を通る道だが、幸い南方のクンルン山脈から川が流れだし、その水を利用した大きなオアシスがてんてんとあるので、それを結んでシルクロードが古くから栄えていたのである。

次のチェルチェンも大きなオアシスだったが、モンゴル軍がすっかり荒してしまっていた。

町の人々は、

「飢えたモンゴル人ほど困る者はない。

ただで飲み食いするだけでなく、大切な家畜も手あたりしだい殺して食べてしまうのだから……。」

となげいていた。

この町の人々は長い生活の知恵で、敵の軍隊がここを通るというニュースが伝わると、女子供や家畜をつれて、砂漠の中を一气三日がかりでにげていく。

そこは水もあり、家畜もくらせるところで、彼らだけが知っている秘密の場所であった。

彼らの足跡は風がすっかり砂で隠してしまうので、どこへいったかは誰にもわからなかった。

また穀物を取入れると、家からずっとはなれた砂漠の中の洞穴にたくわえてしまう。

そして月々必要な量だけ、洞穴から家へ運んでくる。

味方の軍隊がこの地方を通るときも、家畜だけはつれて逃げる。

そうしないと兵隊たちはかってに家畜をころし、その代金もろくにはらわないからである。

|

ロプ・ノール付近にたたずむラクダ

|

ゴビ砂漠。この砂漠で道にまよう旅人は多かった。

|

チェルチェンから東方に五日間進むと、ロプという町についた。ロプはロブ・ノールという大きな湖のほとりにある町だが、不思議なことに、マルコはロブ・ノールについては、なにも書きしるしていない。

この町は、ロプ砂漠という大砂漠のはずれにあり、ここを横断しようとする人たちは、ここで一週間の休息をとり、それがおわると一か月分の食料を持って、砂漠の中に入っていくのだった。

この砂漠をこえれば、もう元国との国境で、目的地を前にしてキャラバンもぐっと楽になるのである。

そこで人々は、

「とうとうロプについたなあ。」

「ともかくもうひと息だ。あと一か月で元国の一番はずれにつくわけといって、ゆっくり休むのだった。

ロプ砂漠はゴビ砂漠の西のはしにある。

ゴビ砂漠は非常に広く、一番広いところは、横断するのに一年もかかるといわれており、もっとも狭いところでも一か月はかかる。

そこはただ山と谷と砂があるだけなので、人々は一か月分の食料を持って出発するのである。

幸い飲料水は冬なら一昼夜、馬で進めば見つかる。

三、四か所、水に塩分があって苦いところがあるが、そのほかの場所はよい水だ。

水のある場所は全部で二十八か所あった。 |

ゴビ砂漠は水が得られる場所が多いので、

馬で一ヶ月で渡れる

|

マルコは砂漠に住む恐ろしい悪魔の話を聞いた。

夜、この砂漠を横断しているとき、ねむりこんだり、あるいは仲間からはぐれておいつこうとしていると、悪魔はふだん聞きなれている仲間の声をだして、ふいにその人の名をよぶという。

その人が夢中でその声のするほうに進んでいくと、声はますます別の方角から聞こえ、ついにその人は道に迷い、砂漠の骨となってしまう、というのだ。

またこの悪魔の声は、時には昼間でも聞こえてくる。それはあるときはいろいろな楽器の音、特に太鼓の音のように聞こえた。

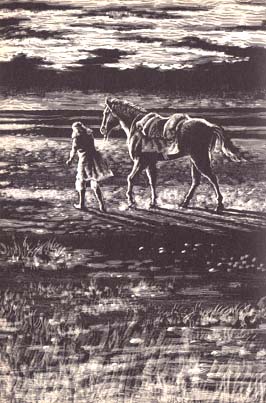

そこで旅人は、この砂漠を横断するときは迷わないように、夜になると馬の首のまわりに鈴をぶらさげるのだった。

こうして三十日間、マルコたちの一行はこの砂漠を馬で横断すると、フビライ・ハンがじきじきに治めている沙州(サチュウ)についた。

沙州というのは、有名な敦煌(とんこう)の町がある地方で、敦煌をさすこともある。

この町の南には莫高窟(ばくこうくつ)という千仏洞があるが、マルコがここを訪れたかどうかはっきりしない。

しかし彼は、

「この町にはたくさんの寺院や僧院があって、その寺々にはあらゆる偶像がところせましと安置され、人々はたくさんのいけにえをそなえて、崇拝している。」

とのべているので、おそらく千仏洞も訪問したのだろう。

マルコは仏教徒の火葬におどろいたらしく、火葬の風習をこまかく観察し、その様子をくわしくのべている。 |

有名な敦煌の千仏洞

|

ここでマルコたちは敦煌から西北方にあるハミ、イウクリスタン(西夏の都市カラ・ホージョ)、ギンギンタラスなどについて、見たり聞いたりしたことを語っている。

ギンギンタラスは天山山脈東北部のバルクル地方とか、天山北麓のビシュバリクとかと考えられていたが、

「この地方の北方には、鋼やオンダニクのすばらしい鉱脈を持つ山がある。 そこにはサラマンダー(石綿)のとれる鉱脈もある。」

というマルコの話から考えると、今のクチャとするのが適当であろう。

マルコはつれのトルコ人から、〈サラマンダー〉の実物を見せてもらった。

元々ヨーロッパでは、サラマンダーはトカゲの形をしていて、いつも火の中にすむ動物であると言い伝えられてきた。

マルコが首をかしげて、

「これが言い伝えにあるサラマンダーの毛ですか?」

というと、トルコ人はわらって答えた。

「動物の毛だって? ばかなことをいってはこまります。私はフビライの命令で、いままで三年間もサラマンダーを掘ってきたんですよ。

これは柔らかい石のようなもので、山から掘り出したら、まずよく乾かし、大きな臼でつきくだいて水洗いし、残った毛すじのようなものを糸につむいだものです。この糸で織った布きれは、初めは白くありませんが、これを火の中にいれてしばらくそのままにしておくと、雪のように白くなるのです。」 |

|

ヨーロッパの錬金術師の本によくでてくる

想像上の動物サラマンダー

|

このトルコ人の話を聞いて、マルコは初めて、ヨーロッパの言い伝えが嘘であることを知った。

ヨーロッパでは、サラマンダーという奇獣を見たければ、まる一年と一日火をもやし続ける。

すると、どこからともなくサラマンダーが現れる、といわれていたのだ。

とにかくこの話は、石綿に関するヨーロッパの千余年の伝説を完全にくつがえした最初の貴重な報告となったのである。

|

チベット高原の牧場。

|

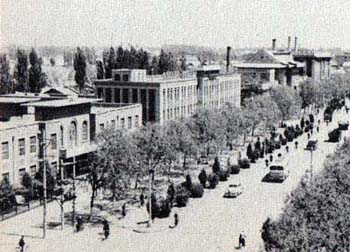

現在の帰化城(フフホト市)

|

さて、マルコたちはこうしていろいろ見聞をかさねながら、甘粛(カンスウ)地方にむかい、粛州(スウシュウ)をすぎてタンクート地方の都である甘州についた。

この地方の山々には、薬草である大黄がたくさんはえていた。

甘州には仏教徒がたくさんおり、寺院や仏像も多かった。マルコたちは、ある仕事のために、甘州にまる一年住んだ。

その間に見聞したエチナ(カラ・ホト)からカラコルム(モンゴル人民共和国のオルホン川上流の町)についての話をのべている。

一年ののち、マルコたち一行はいよいよ甘州(カンプチュウ)を出発して、最後のコースにはいった。

五日後に涼州(エルギヌル)につき、ここで南方にある西寧(シリンジュ)の話を聞いた。

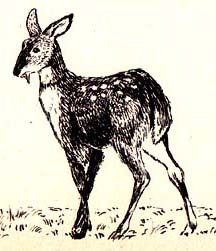

西寧では世界でもっとも質のよい麝香(じゃこう)がとれるので有名だった。

ジャコウジカは小さなカモシカほどの大きさで、その雄の腹に香りのする袋のようなものがついている。

この袋を切りとって、日ぼしにしたのが、あの強い香りをはなつ麝香(じゃこう)であった。 |

現在では絶滅に近いといわれる

ジャコウジカ

|

一行は涼州(エルギヌル)から寧夏(エグリガイア)を通り、オルドス地方をへてテンドゥク(今の帰化城付近)についた。

その頃、ニコロとマッフェオが帰ってきたことを知って、フビライ・ハンの使者が大勢の兵士をひきつれ、はるばるでむかえにきてくれた。

そのため、そこからはなんの不自由もなく、三人は宣徳州をすぎ、フビライの別荘のあるチャガン・ノール(白湖)を通り、とうとうフビライ・ハンの待つ上都(シャンドゥ)の離宮に到着したのだった。

5 フビライ・ハンとの出会い top

フビライ・ハンはニコロとマッフェオが、数年がかりでやっと帰ってきた知らせをうけると、大喜びでさっそく一行をよびよせ、

「ようこそ、長い旅をぶじにおえてご苦労であった。待ちどおしかったぞ。

さっそくだが、ローマ法王の返事や長い旅の様子をくわしく話してみよ。」

となつかしそうにいった。ニコロとマッフェオは、ローマ法王からフビライ・ハンにあてた手紙や贈物、それにエルサレムにあるキリストの墓から持ち帰った聖油などをうやうやしくさしだした。

そして法王のことや、アクレから上都までの長い旅の様子をくわしく報告した。

フビライ・ハンは法王からの贈物や二人の話に心から満足し、目をほそめて二人の努力をほめ、その苦労をいたわった。

そして、二人のうしろで頭をさげている見なれぬ少年に目をとめ、

「その若者はだれだ?」とたずねた。ニコロは、

「これはわたしの子供で、マルコともうします。陛下の僕(しもべ)でございます。」

と答えた。するとフビライは、

「そうか、ようこそまいった。それではさっそく今日から、わしの小姓にしてやろう。」と、その場でマルコはそば仕えの役人にくわえられた。

三人はたいそう手厚くもてなされ、何不自由のない扱いをうけたのであった。

それにしてもマルコの才能には目を見はるものがあった。

彼はフビライの宮廷にきて、いくらもたたないうちに、モンゴル人の風習、言葉、文字をおぼえ、四つの言葉(おそらくモンゴル、ペルシア、トルコ、ギリシア語であろう)の読み書きがひととおりできるようになってしまったという。 マルコは体も大きく、品のあるりりしい顔つきで、しかも賢明でつつしみ深い若者だったので、これ以後、彼はフビライ・ハンに非常にかわいがられ、重くもちいられるようになるのであった。 |

フビライ皇帝に面会する三人

|

top

**************************************** |