|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

|

Ⅲ フビライ・ハンのもとで

シルクロードの旅は長く苦しい旅だったが、マルコにとって、見るものすべてがめずらしくて、面白いものだった。

しかしそれにもまして、フビライ・ハンの豪華な宮廷生活は、マルコをおどろかすばかりだった。

|

|

1 魔法使いのバクシ top

|

フビライ・ハン

|

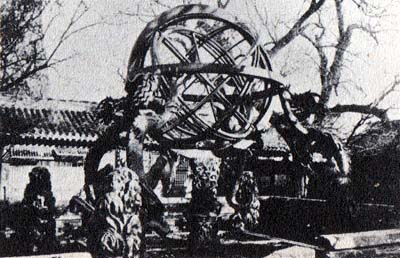

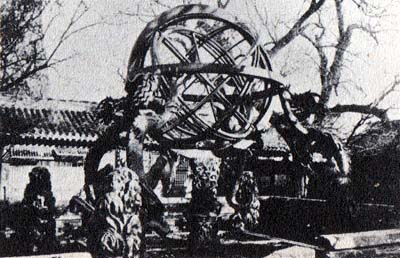

中国では、むかしから天文学が発達していた。写真は現在も

北京にのこっている、元の時代(フビライ・ハンの時代)の天体観測儀

|

マルコたちが到着した上都(北京)は、フビライ・ハンの別荘があるところであった。

その別荘は大理石と石でできた美しい宮殿で、各部屋はすべて金でふかれ、壁には鳥や花などが色とりどりに描かれていた。

宮殿のとなりには、約二十五キロメートル四方の庭園があり、その中には、深い森や、鹿やヤギ、ノロ(鹿のなかま)などをはなしがいにした牧場、泉や川があった。

また、狩りに使う鷹(たか)や隼(ハヤブサ)も二百羽以上かわれていた。

フビライ・ハンは時々この庭園の中を、豹をしたがえて馬で散歩した。

また、森の中には、もう一つ宮殿があり、これは太さ六十センチ、長さ九メートルから十三メートルもの太い竹が組みあわせてつくられていた。

そして、この宮殿をほかの場所にうつしたいときは、ばらばらにして、手がるに運べるようにしてあった。

フビライ・ハンは一年のうち、六月から八月までの三か月間をこの都ですごすことにしていた。

そして陰暦(昔の暦)の八月二十八日になると、ある祭りのために、ほかの場所へいくのである。

だから、マルコたちが上都に到着したのは、ライアスを出発した三年後の一二七四年六月から八月までの間であろう。

フビライ・ハンの宮殿には、雪のようにまっ白い毛の馬が何万頭もかわれており、牝馬(めすうま)だけでも一万頭以上いた。

この牝馬の乳は、皇族以外の人は飮むことを許されなかった。

ただ、昔チンギス・ハンをたすけてたたかったオイラート族の者には、この白馬の乳を飲むことが許されていた。

フビライ・ハンに仕える僧侶たちは、毎年陰暦の八月二十八日に、モンゴル帝国を守る精霊にこの乳を飲んでもらうため、 大地や空中にまかなくてはいけないといって、フビライ・ハンとともに、祭りの場にでかけていく。

フビライ・ハンは、その日、多くの高僧をまねいて厚くくもてなし、みずから白馬の乳を空中にまきちらして、モンゴル帝国の繁栄をいのるのであった。

また上都(シャンドゥ=北京)には、チベット派とかカシミール派とよばれる魔法にすぐれたバクシたちがたくさんいた。

バクシというのは、サンスクリット(インドの古い言語)の〈ビクシュ(僧侶)〉がなまったものと思われる。

バクシたちは、宮殿の上空からすべての雲をはらいのけたり、嵐をしずめたり、さまざまな奇跡を行った。

マルコたちは、バクシがやってくると、いつもビクビクしていた。

というのは、彼らは垢(あか)のついたぼろぼろの着物をきて、髪はのばしほうだい、そして死刑になった人の死体を料理して食べてしまうといわれていたからだ。

バクシたちは、いろんな魔法を使ってみせた。

たとえば、フビライが宮殿のテーブルについたとき、そのテーブルから九メートルもはなれた別のテーブルから、バクシが呪文を唱えると、酒や乳などの飲物をいっぱいについださかずきが、ひとりでにフビライの前にいき、フビライが飲みおわると、またもとの位置に戻ってくるのだった。

マルコは、「この光景は、一万人の人々の眼前で行われた、まことの真実である。」とのべている。

しかしどうもこの魔法は、そばにいる人たちすべてを催眠術にかけて、さかずきが空をとんでいるように見せかけたか、あるいは手品を使ったとしか思われない。 |

魔法使いのバクシ

|

フビライ・ハンに仕えて、マルコが毎日見たり聞いたりすることは、みなめずらしくすばらしい事ばかりだった。

マルコたちは毎日のように日記を書き、モンゴル皇帝の歴史や人々の暮らし、この国の文化をくわしく書きとめた。

これらの記録がもとになって、のちに『東方見聞録』にまとめられたのである。

よく、マルコたち三人は商人だったといわれているが、彼らは普通の商人ではなかったようだ。

ローマ法王の特使に好意的な扱いをうけ、新法王にわざわざ呼び戻されるなど、彼らの出発のときの様子をよく考えてみると、彼らはローマ法王の使節としてキリスト教を伝道し、同時に、モンゴル帝国の情報をできるだけ集めてくるよう、法王に命じられていたように思われる。

十三世紀の初め、一二一九~二五年にチンギス・ハンの西アジア遠征があり、十年後には、さらにバトゥのヨーロッパ遠征も行われ、全ヨーロッパはモンゴル軍の乱暴を恐れて、恐怖のどん底におちていた。

このためローマ教会はモンゴル帝国の情報を集めるために、すでに一二四五~四七年には、フランシスコ会修道士のフラノ・カルピニをモンゴルヘおくっていた。

また一二五三~五五年には、同じフランシスコ会修道士のルブルクもカラコルムにおくられ、彼はその地でモンケ・ハンに会っている。

それから十四年後に、フビライ・ハンの特使としてアクレに帰ったニコロとマッフェオは、当然ローマ法王から、さらにくわしいモンゴルの情報を集めるよう、またできるかぎりキリスト教を伝道するようはげまされて、二年後に東方にむかったものと思われる。

特に出発後まもなく、法王の命令でついてきた二人の大司教が、法王からの手紙や贈物をすべてボーロ兄弟に預けて逃げ帰ってからは、ポーロたちはローマ法王の使節として行動したのである。

だからここではっきりいえることは、一口にマルコ・ボーロ旅行記といっても、その中にはニコロやマッフェオの集めた情報もたくさんはいっているということである。

そのうえフビライ・ハンのおそばに仕え、時には地方の監察官になったマルコは、モンゴル帝国の実情をさらにくわしく書きしるした。

『東方見聞録』には、こうしたいろいろな情報が集められているのである。

2 偉大なチンギス・ハンの話 top

さて、マルコがまずおどろかされたのは、モンゴル帝国をたてたチンギス・ハンの話だった。

今のモンゴル人民共和国には、古くから多くのモンゴル人が遊牧生活をおくっていたが、一一八七年、チンギス・ハンという人物がこの地方を統一して、モンゴル帝国をきずいた。

一方、チンギス・ハンの帝国の北方、バイカル湖地方には、プレスタートジョンとよばれる強い勢力をもった王がいた。

プレスター・ジョン王というのは、ヨーロッパ人が十二世紀から十三世紀にかけて、アジアの東方に強大なキリスト教徒の君主がいるという伝説をもとに生んだ想像上の人物であった。

そして、これにあてはめられたのが、チンギス・ハンと同じモンゴル族のワン・ハンだった。チンギス・ハンはワン・ハンと同盟をむすびたいと考え、一二〇〇年にワン・ハンの娘を妻に迎えたいと申込んだ。 |

プレスター・ジョン王の想像画

|

ところがワン・ハンは、チンギス・ハンを自分の家来と考えていたので、おおいに怒って使者を追い返してしまった。

そこで二人のハンは、それぞれ軍勢をひきつれ、テンドゥクの野(実際は万里の長城に近いテンドゥクではなく、外モンゴルのジェジェゲル丘地)で決戦することになった。

戦いのまえにチンギス・ハンは、イスラム教徒とキリスト教徒の占星術師を集め、この戦いの占ないをたてさせた。

イスラム教徒はうまくできなかったが、キリスト教徒は青竹を二つにわり、その一本にチンギス・ハンの名を書き、もう一本にワン・ハンの名を書いてむかいあわせに地面においた。

ここでキリスト教徒は、

「わが君よ、よくごらんください。この二本の竹は、いま我々が呪文を唱えると、やがて互いに近づき、そのどちらか一方が、もう一方の上に立ちます。

その上になったほうの竹に名を書かれたものが勝ことができます。」といって、一心に呪文を唱えた。

すると不思議なことに、誰も手をふれないのにチンギス・ハンの竹が動きだし、ワン・ハンの竹の上に重なった。

これを見たチンギス・ハンや部下の将軍は、たちまち勇気百倍となった。

二日ののち、両軍は激しい戦いをまじえた。

両軍ともに多くの死者をだしたが、とうとうチンギス・ハンが勝ち、プレスター・ジョンことワン・ハンは戦死した。

チンギス・ハンは敵の全土を征服するまで戦い続けた。

マルコは、

「それから六年後、チンギス・ハンはカージュという城を攻撃したとき矢傷をおい、それが元でなくなった。」

とのべているが、実際にはチンギス・ハンはこの合戦後、二十四年間、二三七年まで生き、西アジアを遠征したあと死んだのである。

チンギス・ハンのあとの皇帝たちについて、マルコは次のようにのべている。

「チンギス・ハンの死後は、クイ・ハンが君主となった。

第三代はバトウイ・ハン、第四代はアルトン・ハン、第五代はモング・ハン、第六代めが今のフビライ・ハンで、彼は先代のいずれの皇帝よりも偉大で、絶大な力をもっている。」

マルコはこれをモンゴル人に聞いて書きしるしたのだろうが、実際とは少し違っている。

本当は第二代はオゴタイムン(太宗)、第三代がグユク・ハン(定宗)、第四代はモンケ・ハン(憲宗)、第五代がフビライ・ハン(世祖)である。 |

矢傷をおったチンギス・ハン

|

この間違いはマルコがモンゴル語にまだよくなれていない時にまとめたためにおこったのだろう。

ある日、マルコは皇帝がなくなったときの葬式について、恐ろしい習慣があることを聞いた。

チンギス・ハンの血をうけつぐ皇帝たちがなくなると、みなアルタイという大きい山(アルタイ山脈の延長にあるケンティ山。ケルレン川の水源地帯)に運ばれてほうむられるが、皇帝の死体をその山に運んでいくとき、途中で出会った人は、みんなつきそいの兵士たちに、

「あの世にいって皇帝にお仕え申せ。」といって刺し殺された。

殺された人間は、すべてあの世で、なくなった皇帝に仕えるとかたく信じられていたのである。

人だけでなく、皇帝の持っていたよい馬もみな殺され、あの世で皇帝が乗れるように祈られた。

モンケ・ハンの亡くなった時には、二万人以上の人が殺されたということだった。

3 モンゴル人の生活 top

|

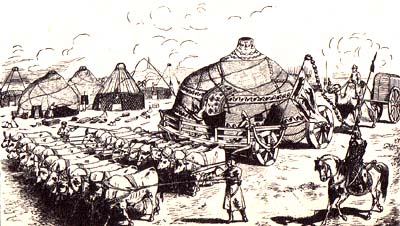

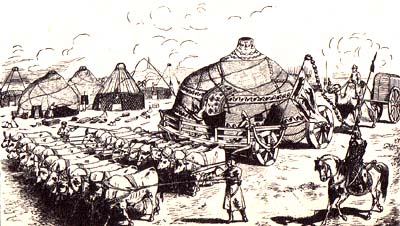

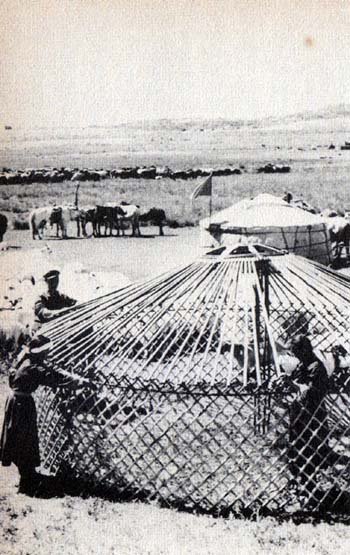

昔はパオを牛に引かせて移動することもあったという。

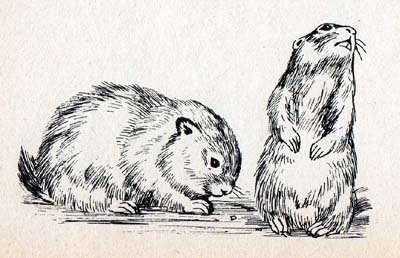

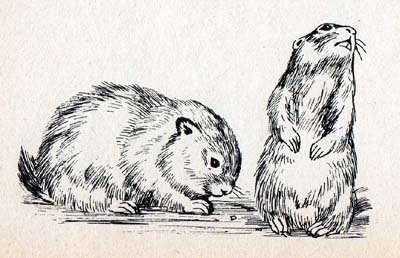

タルバガン。現在では『マーモットというよび名で親しまれている。

|

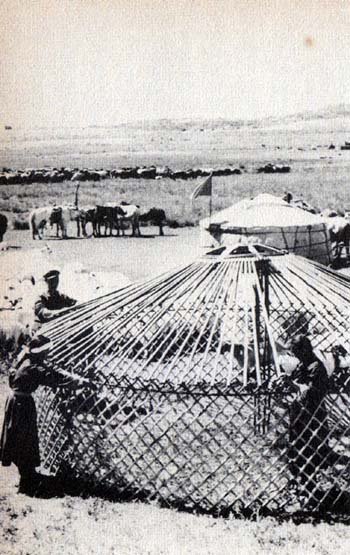

現代のパオ。写真は骨組みを組みたてているところ。

|

さて、マルコの目にうっったモンゴル人の暮らしぶりは、どれもこれもめずらしかった。

人々は家畜をつれ、水や草をもとめて、冬は暖かな平野でくらし、夏はすずしい山地ですごした。

こうした移動生活に便利なように、彼らはパオとよばれるテントに住んでいた。

パオというのは、まず柳の枝を組みあわせて骨組みをつくり、その上におわんをふせたようにフェルトをはりめぐらしたものだ。移動の時には、すぐにばらばらにして四輪車につみ、ほかに持ち運んでまた組み立てるのである。

モンゴル人の食物は、家畜の肉や乳、狩りの獲物などで、そのほか夏になるとこの地方にたくさんいるファラオの鼠(タルバガンという兎くらいの大きさのモグラににた動物)を食べていた。そのほか馬の肉、犬の肉を初め、どんな種類の肉でも食べた。

また家畜の乳もよく飲み、馬の乳からは白ブドウ酒のような味と香りのあるクミーズ(馬乳酒ともいう)をつくって、うまそうに飲んでいた。 |

クミーズをつくる皮袋

|

モンゴル人はまず天の神を尊敬し、毎日その神に香をたき、智と健康を祈った。

つぎにナチガイという地の神を崇拝した。この神は家畜や子供を守る神とされていた。

その神はフェルトでつくられ、女房神や子供神もあった。

本尊の左に女房神をおきその前に子供神をおいて、食事の時にはこれらの神々の口にバターをぬり、肉の汁を少し戸口の外にふりかけるのがならわしだった。

モンゴル人は「人間は死んでも、魂(たましい)はけっして死なない」と思っていたらしい。

これについてはめずらしい風習があった。

たとえばここに二つの家があり、それぞれの家で幼い男の子と女の子を亡くすと、両家の親たちは、結婚式をあげて家族のちぎりをする。

両家は結婚の取決めをしたという書きつけをつくり、何枚かの紙に下男下女や、馬、着物、金貨などを書いて、それらを一緒にもやす。

するとその煙があの世にのぼり、二人はちゃんと夫婦になって、紙に書かれたいろいろな物も二人の手にはいり、何不自由なく暮らせるのだと言い伝えられていた。

そしてこの儀式がすむと、両家は親戚になったと考えて、末長く付き合いをしたのである。

またモンゴル人の裁判は、次のように行われた。

小さな盗みのような場合は、盗んだものの価値によって、七、十七、二十七、三十七……と杖で打たれた。

しかし、馬を盗んだ場合は、大きな刀で一刀両断に殺された。

ただ、盗んだものをかえし、その品物の九倍の値うちのものを弁償すれば、その罪は許された。

馬盗人の罪が重いのは、モンゴル人がいかに馬を大切にしていたかをしめしている。

人殺しは絶対許されず、刃物で人をおどかしただけでも、その手は切り落とされ、他人に傷をおわせれば、同じような方法で自分も傷をおわされた。

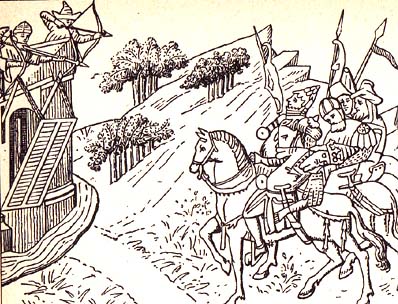

泣く子もだまるといわれた恐ろしいモンゴル兵について、マルコはこんな話を聞いた。

モンゴルの皇帝が出陣するときは、まず十万人の騎兵をつれ、自分がその元帥となってひきいていく。

その隊は、まず十人に一人ずつ小隊長をおき、百人に一人の士官、さらに千人に一人の将校、一万人に一人の将軍、というように構成されている。

こうしておくと、元帥は十人の将軍に命令を伝えるだけで将軍は将校に、将校は士官へ、士官は小隊長へと、たちまちその命令は全軍へと伝わるのである。

進軍のときは、本隊の前のほう、二日でいける場所まで二百人の兵士をだし、左右と後部にもそれぞれ兵士をだして、敵がどこから現れても、すぐ防げるようになっていた。

兵士はそれぞれ馬の乳をいれる革袋二つと土鍋を一つ、雨よけの小さなテントを一枚持ち、馬は一人が十八頭ずつつれていた。

モンゴル兵は十日間くらいはものも食べず、火もたかず、馬の血管をひらいて、その血を飲んで命をつなぎながら、馬を走らせ続けた。

兵士たちの食料は乾かした馬の乳で、それをつくるにはまず馬の乳を鍋でにて、表面の脂肪はとってバターにし、残りを天日にさらしてかわかすのである。

戦場にいくときは、このかわいた乳を五キロくらい持っていく。

そして必要な時には、朝のうちに二百グラムほどを水と一緒に革袋にいれておく。

そうすると走っているうちに、革袋の中で粉乳は水にとけ、おいしいミルクになるのである。

モンゴル兵は敵とぶつかっても、すぐには戦わない。

まず、あちこち馬でかけめぐりながら矢を射かける。

そして時には逃げるふりをして、敵が追ってくると、急にふりかえって矢をはなつ。

矢の腕前は、幼い時から弓矢を練習しているだけに、すばらしかった。

こうして相当敵を痛めつけてからグルッと向きをかえ、一斉に攻撃に移り、またたくまに敵を打ち破ってしまうのであった。

このようにモンゴル兵は、戦場でのかけひきがうまく、粗食にたえ体は丈夫なので、どんな遠くへもでかけていき、ヨーロッパ中をおびやかしたのだった。

しかしマルコは時々、

「チンギス・ハンの頃にくらべると、近頃は兵隊たちもだいぶだらしなくなったよ。」

という話も聞いた。

これは中国にうつり住んだモンゴル人が、中国人の派手な風俗習慣を取入れ、昔の素朴なモンゴルふうの生活を忘れ始めたからだった。 |

広い原野を駆け巡るモンゴル兵は

騎馬隊で構成されていた。

中国やインドで使われている大太鼓の一種、ナカラ。

戦闘のとき号令用に使われたという。

この絵はインドのナカラ。

|

4 〈白い祭り〉と鷹狩り top

さて毎年九月になるとフビライ・ハンは、あの白馬の乳を精霊にまく大祭の儀式をすませ、大勢の家来たちとともに、都の大都に帰っていくのだった。

大都は今の北京である。

マルコたちも、フビライ・ハンとともに大都へむかった。父や叔父に話を聞かされ、ベネチアを出発してからいつも夢に見ていた大都の姿を、初めて見たマルコは、この都が考えていたよりも大きくにぎやかなのにびっくりした。

大都は周囲三十ハキロもあり、四方を高い城壁に囲まれ、その城壁は高さが十八メートルもあった。

この都には十二の城門があり、そこには美しい楼閣がある。

城内はまっすぐな街路で、碁盤の目のようにしきられており、いたるところに立派な宮殿や、きれいな旅館、美しい家や店がならんでいる。

都のまんなかには大きな楼閣があり、中に一つの鐘がとりつけられている。

その鐘は夜になると三度ならされ、この鐘がなりおわると、急用以外は誰も外へでてはいけないことになっていた。

十二の城門にはそれぞれ千人の守備兵がついていた。これらの兵士は外敵のためでなく、フビライの名誉のためと、都の治安のためにおかれているのである。

城門の外には五、六キロも町なみがつづき、城門から一・六キロ付近には、美しい旅館がたくさんあり、各地からやってくる商人たちの宿になっている。

旅館はドイツ人用、フランス人用などと国ごとにきめられていた。

|

現在の北京

中国人の手品のようすをえがいた版画

|

大都から川を一つへだてて、ハンバリク(ハンの都という意味)という大きな古い都があった。ハンバリクはモンゴル軍にせめほろぼされた金(きん)の都で、かっては中都(ちゅうと)とか燕京(えんけい)とかよばれていた。

元々フビライ・ハンはここを都にしようと考えていたが、占星術師たちから、

「ハンよ、このハンバリクからはかならず謀反をおこす人々が現れます。

どうか川一つへだてた向う側に、新しい都をお造りください。」

といわれて、大都を造ったのであった。

このハンバリクも十二キロ四方を城壁に囲まれた大きな町で、中にはたくさんの人が住み、多くの御殿や店がたちならんでいた。

こうしてマルコたちが毎日あちこち歩き回り、元の都のすばらしさに感激しているうちに、やがてその年もくれて、正月がやってきた。

この年の初めは〈白い祭り〉といわれ、元日にはフビライをはじめ、すべての人々は白衣をつけ、互いに白い贈物をやりとりして、祝い会うのであった。

元日にフビライの宮殿で行われた白い祭りは、すばらしく豪華なものだった。

まずフビライの五千頭の象が、美しい布を全身にかけ、その背には高価な品をつめた美しい箱を二つずつつけて行進した。 象のあとからは、同じように立派な布でかざったたくさんのラクダが、この祝いに必要な品々をつんで行進した。

マルコも小姓として、フビライにしたがって大広間にでたが、あまりの見事さにびっくりした。

大広間には数千人の皇族、すべての王、貴族、官吏、軍人、占星術師、医者、鷹匠(たかしょう)、各国からの使者などが白衣をきて立ちならんでいた。

これらの人々が一人の高僧の命令で、フビライに深く頭を下げ、祝いの言葉をのべ、祭壇に香をたいた。

その式がおわると、こんどはフビライヘ見事な贈物を、うやうやしくささげた。

まず見事な白馬が献上された。

献上品はめでたい数とされる九を九回奉(たてまつ)るならわしなので、白馬なら九頭を九回、八十一頭奉られた。

白馬のほかには、金銀、宝石 白絹などが、次々にさしだされた。

フビライがひととおりこれらの献上品をごらんになると、いよいよテープルが整えられ、それぞれの席について大宴会がはじまった。

音楽がにぎやかになりわたり、山海の珍味が食べきれないほど金の器にもってだされ、広間には手品師がでてきて、いろいろな奇術や曲芸を見せた。

マルコがもう一つびっくりしたのは、この宴会の合間に一頭の大きなライオンが綱もつけずに現れ、フビライの前に行儀よくうずくまったことであった。

こうして宴会がおわると、人々はそれぞれの宿や家へ帰っていくのだった。

このフビライ・ハンの宮殿は、いつも一万二千人の近衛兵に守られていた。

これらの兵は〈ケシクテン〉とよばれ、四人の隊長が三千人ずつの兵士をひきいていた。

一隊ずつが三日三晩、宮殿を守り、次の一隊にひきついだ。

ほかの九千人も昼間は宮殿につとめ、夜だけ家に帰るきまりになっていた。

〈白い祭り〉についで盛大なのは、フビライの誕生日の祝いだった。

彼の生まれた陰暦の九月二十八日には、一万二千人の貴族や武将が集り、それぞれ金糸、銀糸の衣装をつけ、〈白い祭り〉と同じような盛大な祭りをするのだった。

フビライは十二月から二月まで大都での生活をおえると、三月にここをたち、ほんの二日ほど南へいった鷹狩の狩場(北京の東南約二十五キロの地方で潮河(ちょうが)の流域の平原をさす)にいく。

狩場につくと一万人兵士が狩場を見守り、中には一万人の鷹匠(たかしょう)が何十組にも別れてちらばり、おどろいてとびたつ野鳥や獣(けもの)を次々に用意した鷹や隼(ハヤブサ)に捕えさせるのだった。

フビライは痛風に苦しんでいたため、四頭の象の背中に木の輿(こし)をのせ、その中から狩りの様子を見て楽しむのである。 |

大宴会を楽しむモンゴル兵たち

鷹狩り。フビライ・ハンは、鷹狩りを好んだといわれる。

|

こうしてカチャル・モドウンというところまでいくと、そこで一万以上の美しいテントがはられる。

フビライのテントは一千人の武将をいれることができるほど広いものだった。

マルコはその大がかりな巻狩りを次のように伝えている。

「かってニコロとマッフェオを大都へつれてきたバヤンとその弟ミンガンは、それぞれ一万人ずつの兵をひきいていた。

フビライが巻狩りをするときめると、兄弟は片方の一万人に朱色、もう片方には黄色のぞろいの服をつけさせ、右と左から大きく狩り場をとりまき、それぞれ五千頭の猟犬をけしかけて進み、鹿や熊、猪(イノシシ)などを一頭残らず狩りとってしまう。」

このようにフビライは特に狩猟が好きだったが、それはチンギス・ハンの残したおきて(掟=ヤサ)のなかに、

「狩猟は軍人の道場である。敵と戦えないときは獣と戦え。

猟場で多くの獣をえる者は、戦場でも多くの敵をたおすであろう。」

という言葉があったからであろう。

top

**************************************** |