|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

|

Ⅳ カタイ(北中国)とマンジ(南中国)の旅

フビライ・ハンの都でマルコは何年かすごすうちに、とうとうカタイとマンジをゆっくり旅行する機会がやってきた。

一体それでは、どんな楽しい出来事が起こるだろう、とマルコの胸は期待でふくらんだ。

|

|

1 殺人村と金歯(きんば)村 top

|

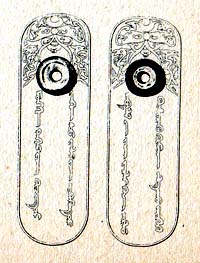

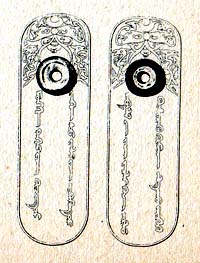

元の時代の旅券。

駅伝利用者たちにあたえられた。

|

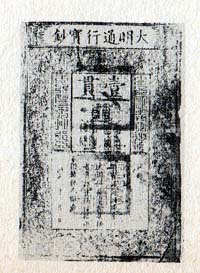

交鈔(こうしょう)。このようなものが

当時、紙幣としてつかわれた。

これは明の時代のものである。

|

ハンバリクの平野

|

こうしてマルコたち三人が王都についてから、大都へいったり、狩猟のお供をしたりで、四、五年間はたちまちすぎてしまった。

その間、三人はモンゴル帝国についていろいろ調べ、モンゴル語も自由に話せるようになった。

この国のいろいろな制度は、調べてみると中々すぐれていた。

たとえば都の上都から国内各地に立派な道路が通じており、道路を四十キロ進むと、そこには旅館があり、馬が用意されている。

こうした馬や旅館のことをジャムといい、それを取締る人をジャムチといったが、これについてくわしく報告したのはマルコが最初であった。

こうした制度は駅伝制度というが、この制度がととのっていたからこそ、モンゴル帝国はあれだけの広大な地域を支配することができたといえる・

またマルコは、この国でお金として紙幣が使われていることに感心した。

中国では紙幣は宋代から交子(こうし)とよばれて使われはじめた。

フビライは一二六〇年に交鈔(こうしょう)という紙幣を発行し、金銀を使うことを禁じた。

そこでモンゴル帝国では紙幣がひろく使われるようになった。

もちろん紙ならいくらでもつくれるから、フビライはいくらでも金持ちになれたわけである。

マルコはその便利さにびっくりし、

「ハンバリクにはフビライの造幣局がある。ここの設備は実にととのったもので、フビライこそまさにもうしぶんのない錬金術師であるといってさし仕えないだろう。……

世界中の君心がたばになっても、フビライただ一人が持つ財宝にはおよばない。」

とたたえている。

マルコはモンゴル語にもなれてきて、記憶力もよく仕事も立派にはたしたのでフビライにかわいがられていたが、時には、

「ああ、いつかはこのカタイ(北中国)や南方のマンジ(南中国)を、ゆっくり旅行してみたいなあ。」

と思うこともあった。そうしたある日、フビライはマルコに命じた。

「マルコよ、そなたはもう立派なモンゴル帝国の役人となった。

どうかこの国のあちこちをたずね、各地の政治や産物をくわしく調べてきてほしい。

まず南方の雲南やチベット、ビルマなどを調査してきてくれ……。」 |

マルコは喜んでその命令をうけ、さっそく南方に出発することになった。

ここでマルコは小姓から行政の監察官になったのである。

フビライは地方政治の監視や各地の情報を集めるため、信頼できるマルコたちを雲南地方におくったのであろう。

マルコたちの一行は、泳州(ジヨンジユウ)、太原府(タイアンフ)、平陽府(ピアンフ)などをすぎて、黄河(こうが)をわたり、まもなく古い都の京兆府(ケンジャンフ=いまの西安)についた。

ここには美しい宮殿があり、フビライの三男であるマンガライ王が住んでいた。

マルコはこの宮殿について、

「中には立派な広間や美しい部屋がいくつもあり、いずれも金箔や丹青(たんせい)を使っていろどられ、さらにたくさんの大理石でかざりたてられている。」と、くわしく説明しているので、おそらくマンガライ王に会い、いろいろもてなされたと思われる。

この王についても、

「領内を正義と公平で立派に治め、臣下からも大変したわれている。」

とほめたたえている。 |

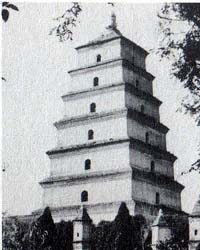

西安の有名な古跡

大雁塔(たいがんとう)

|

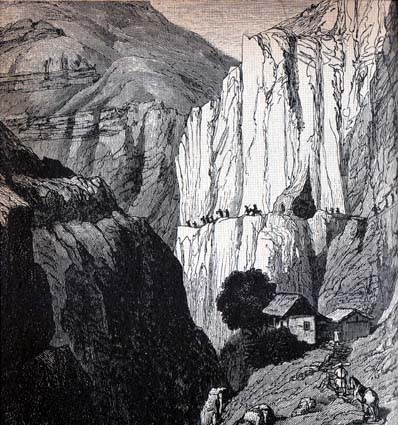

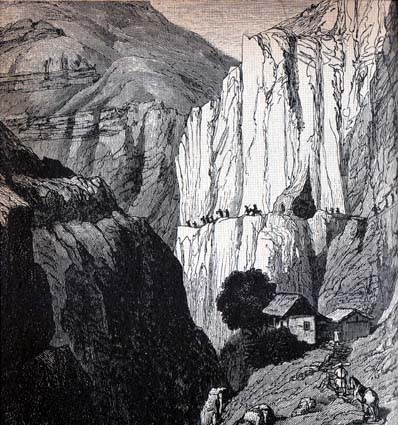

マルコたちは京兆府から西に進み、鳳翔(フォンシャン)から南下して、秦嶺(チンリン)山地をこえた。

このあたりは昔から秦(しん)の桟道といわれたこわい山道である。

険しい山の中腹を通る道なので、崖の途中に棚のように木の架け橋をわたしたところもあった。

こうして山をこえ、谷をわたり、馬で旅をつづけた。

二十日めにアクバルク・マンジ(マンジ国境の白い町の意味)についた。

いまの漢中府(ハンチュンフ)である。

ここからさらに西方への旅をつづけたが、あいかわらず険しい山道がつづいた。

まわりの山中には虎や熊が多く、眼下にはものすごい谷川が渦をまいて流れていた。

こうした心ぼそい旅をつづけると、やがて平野にでて、成都府(シンドウフ)についた。

この町の中にはいくつもの川が流れ、そこには美しい大きな石の橋がかかっていた。

この町をあとにした一行は、野をこえ、谷をわたり、町や村をすぎて、五日めにチベットというあれはてた地方にやってきた。

この地方はあちこちに、無残にこわされた町のあとばかり残っていた。

道案内人は、

「この地方は、モンケ・ハンがマンジ(南中国)を征伐したとき、あらゆる町や村をすべて打ちこわしてしまったのです。」と話してくれた。

住民もみんなどこかに逃げてしまったので、この地方は虎や熊、山猫のすみかになっていた。

この無人の山道を二十日間も旅をつづけるのぱ、大変危険だった。

そこで旅人たちは夜になると、長さ十三メートルもあるこの地方独特の太い竹を切ってもやし、パンパンとはじける音で、野獣をおいはらい、やっと安心して眠るのだった。

ただ、このとき注意しなければならないのは、馬がその音におどろいて走りださないように、馬の足に鉄でつくった足かせをはめ、なれていない人は耳に綿をつめ、さらに頭や顔を、布でぐるぐる巻きにしなければならなかった。 |

秦(しん)の桟道(さんどう)。

チベットには図のように、危険な道がいくつかある。

|

このあたりの住民はラマ教を信じているが、ひどい悪党であった。

彼らは旅人を傷つけても、盗みをはたらいてもなんとも思わない、世界でもっともたちの悪い山賊であった。

こんなに嫌な土地だったが、空気中には不思議にいい香りがただよっていた。

それはこの地方にジャコウジカがたくさんすんでいて、その腹から麝香(じゃこう)がまきちらされ、あたり一面に香っていたのだった。

まもなくマルコたちの一行は卭都(ガインドウ)という町へやってきた。

ここの住民は大小二種類のかわった貨幣をもちいていた。

大貨幣は金の延べ棒で目方によつて値段をきめていた。

小貨幣のほうは塩をかためて銭のかたちにし、それをよくかわかしたものだった。

これらの貨幣には役人がフビライの印をおしていたが、塩の貨幣はこわれると、そのまま食料の味つけに使われた。

|

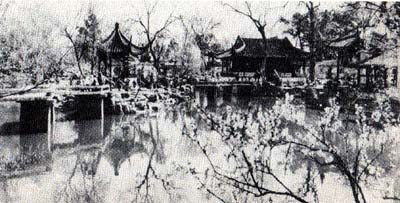

雲南府にある昆明湖

|

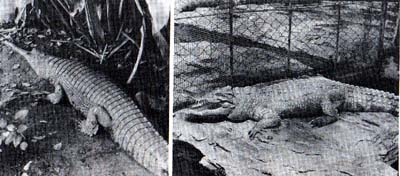

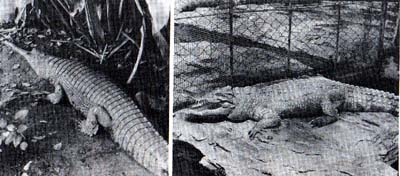

インドガビアル(左)とイリエワニ。ワニの分布と性格から考えて、

マルコ・ボーロがのべているのは、どちらかのワニのことだろう。

|

ここから十日で金沙江という大きな川をわたり、一行はやっとめざす雲南地方にはいった。

この地方の首都大理(カラジャン)は、金沙江(ブリウス)から十五日後についた。

ここの人々はコヤスガイを貨幣にし、米を食べ、米からつくった酒を飲んでいた。

ここにはおそろしく大きなワニがすんでいた。

ワニは長さ約九メートル、太さは二メートルもあり、口は人間をまるごとひと飲みにしてしまうほど大きい。

ワニは夜になると餌をもとめてで歩き、手あたりしだいどんな動物でも食べてしまう。

ワニをとらえるには、特別の方法があった。

ワニは餌を食べたあと、川や湖にいって水をガブガブ飲むくせがある。

すると体が重くなるので、ワニの通ったあとは、まるで酒のいっぱいつまった酒樽をころがしていったような跡がつく。

猟師は水場の急な斜面でこの跡を見つけると、そこに太くて丈夫な杭(くい)を、ほとんど見えないくらい地面に深く打ちこむ。

そして杭の頭にするどい刃をつけ、その上に見えないように砂をかけておく。

水を飲みに急な斜面をいきおいよくおりてきたワニは、刄にはげしくぶつかり、胸から腹のあたりまで切りさかれ、その場で死んでしまう。

ワニ捕り人は鳥のなきさわぐ声でワニの死んだことを知り、すぐかけつけ、まず胆(きも)をとる。

ワニの胆は万病の薬だが、特に狂犬にかまれたとき、難産、悪い出来物などによくきく。

土地の人は、ワニの肉がなによりおいしいといって喜んで食べていた。

この地方の住民で悪いことをたくらんでいる人々は、いつも毒薬を持っていた。

何か悪いことをしてつかまり、拷問をうけそうになると、すぐこの毒薬を飲んで死んでしまうのである。

しかし役人もこれに備えて、いつも犬のふんを用意しておく。

彼らが毒を飲むとすぐ犬のふんを飲ませ、毒をはきださせてしまうのであった。

またこの土地の人々は、身分の高い男や立派な人が家に泊まると、こっそり毒を飲ませて客を殺してしまうといわれていた。

それは金銭を盗むためでなく、そこの客の立派な姿や才能が、魂(たましい)と同じように自分の家に残ると考えるからなのだ。

全く恐ろしい殺人村であった。

マルコたちは大理(カラジャン)からさらに五日、西へ旅をつづけ、ザルダンダンの永昌(ボーチャン)についた。

この地方からは金がザクザクでるので、住民はみな金で歯をつつみ、金歯村といわれていた。

ザルダンダンとはペルシア語で金歯のことをさす。

男たちはまた、腕や足のまわりに輪のように入れ墨をしていた。

彼らは入れ墨を気高く、優雅なことだと考えているのだ。

おもしろいことに、この地方の男性は妻が赤ん坊を生むと、夫は赤ん坊をあらって布にくるみ、床にはいって赤ん坊をだいてねる。

こうして夫はじっと横になり、二十日くらい床の中にいる。

これは妻がおなかの中に子供をやどして苦しい思いをしたので、生まれると夫が妻と交代し、妻がそれ以上苦痛をうけないようにするためだといわれていた。

永昌(ポーチャン)でマルコは、「ここからさらに南に進むとミェン(いまのビルマ)という国があり、かってフビライはミェンをせめ、都のパガンをはじめ、国内の城をみなせめ落とした」という話を聞いた。

しかし彼はミェンにはいかず、ベンガル、トンキン、アニウなどの噂をあれこれ聞きながら、また雲南に戻った。

マルコは従者たちに、

「もうこれで南の国々はひとまわり旅行したので、ここらでひとまず大都に帰ろう。

フビライ・ハンもお待ちのことだろう。」といって、帰りの船路についた。 |

ビルマの王の宮殿(近代)

|

2 黄金の国ジパング top

都の大都に戻ったマルコが各地の特産品と、視察した国々のくわしい報告書を見せると、フビライは喜んで、

「さすがにおまえは観察力がするどい。またとない監察官だな。」とほめてくれた。

一二八一年(弘安四年)の夏、フビライ・ハンは十四万人の兵士たちを四千四百隻の船にのせ、日本の壱岐(いき)、対馬(つしま)や博多湾に攻めてきた。

これが有名な〈弘安の役〉である。

この戦いでモンゴル軍は博多湾まで迫(せま)ったが、日本軍に退けられ、司令官のアルカンと副司御官の范郊虎(はんぶんこ)は、肥前沖の鷹島(たかじま)を根拠にして、攻撃のチャンスをねらっていた。

ところがまもなく大豪風雨にみまわれ、が艦隣はほとんど沈み、十四万の兵士たちも海に沈んでしまった。

マルコはこの戦いにくわわった人から、次のようなジパング(日本)の話を聞いた。 |

当時の日本の武士をえがいた版画

|

「ジパングは東のほう、大陸から二千九百キロほどはなれた海中にある大きな島だ。

住民は色白で顔だちもよく、仏教の国である。この国は独立国である。

この国では莫大な金がとれ、国王の宮殿はすべて純金でおおわれている。

宮殿の屋根もみな純金でふかれ、そればかりか王宮の部屋の床や窓は、みな指二本の厚さの純金の延べ板でしきつめられて、広間や窓もみな金でかざられている。

真珠も美しいバラ色の、しかもまるくて大きいものがたくさんとれる。

これは白い真珠と同じように高価なものである。……

真珠のほかにも、いろいろな宝石を豊富に産する。

その富は語りつくせぬほど、まことに豊かである……。」 |

マルコは多くのモンゴル人から、たびたびこの話を聞かされたので、おそらく本当のことだろうと考え、ジパングのことをこのように書きしるしたのであった。

ヨーロッパ人で日本のことを知ったのは、三人のボーロが最初であった。

のちに『東方見聞録』によって、初めて、アジアの海のはるかかなたに日本という国のあることがヨーロッパ人に知られたのである。

そしてそれがもとになって、大航海時代をすぎてもなお何人かの航海者たちが、金銀島を日本の近海で熱心にさがしもとめる原因となったのである。

さてそれからまもなく、マルコは中国でも有名な大都市、楊州(ヤンジュウ)の知事に任命されたと記している。

中国側の記録には、それを裏づけるような記事は見えないが、マルコははっきり、

「フビライの命令で三年間、楊州の行政をあずかっていた」としるしているのである。

フビライの駅令をうけたマルコは、喜んで揚子江の河口に近い楊州におもむいた。

ここは大きな都会で、商業のさかんな二十七の大都市を取締っていた。

楊州はいかにも江南らしい水の都で、青い山々が遠くに見え、マルコたちはひさしぶりに故郷のベネチアを思いうかべるのだった。

マルコはここの知事をしている間も、まわりの町々や、さらに南のほうをたびたび旅行した。

おそらくこのときもマルコの本当の仕事は、監察官として楊州を中心に、各地を監視しながら見回ることだったのだろう。 彼は運河ぞいにあちこちと旅行した。

楊州、ついで安慶(ナンキン)や襄陽府(サニアンフ)のことを書いている。

襄陽府は、モンゴル軍の攻撃を他の都市より三年間も長くもちこたえていた。

フビライの軍はこの町をせめ落とすことができず、三年間包囲していたが、兵士たちはもはやくたびれきっていた。

|

|

|

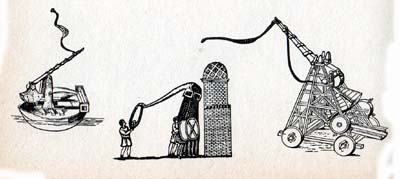

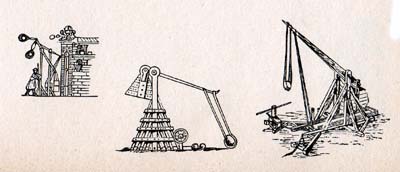

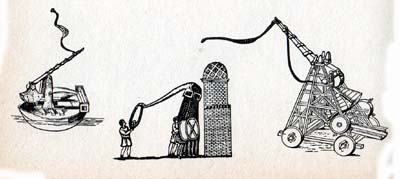

ヨーロッパ中世の、さまざまな投石機 |

そこでニコロ、マッフェオ、マルコの三人は、

「あの町をすぐ降伏させてしまう方法をお教えしよう。」

といって、従者の中から投石機をつくれる者をえらびだし、重さ百三十六キロもの石を投げられる投石機を三台つくった。

それによって襄陽府は降伏したとマルコは書いている。

しかしこれはマルコが自慢のために嘘を書いたのであって、『東方見聞録』の中でただ一つのはっきりとした嘘であるといえる。

実際にフビライは襄陽府を三年間もせめあぐんでいたが、本当はアラビア出身のアラー・ウッ・ディーンとイスマイールの二人のつくった回回(フイフイ)砲(西アジア式投石機)によって、城内に巨石を投げいれ、一二七三年にここを降伏させているのだ。

この年にはマルコたちはまだ中央アジアを東方へと旅行しており、とうてい回回砲をつくるのに間に合うはずはないのである。

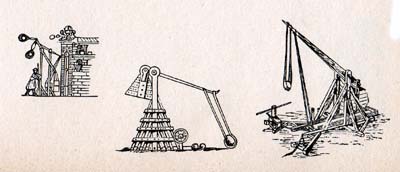

さて、マルコたちはさらに常州(カンジュウ)、蘇州(シュジュウ)などの町をすぎて、杭州(キンサイ)についたが、この町のすばらしさについてマルコは、

「全くここは世界でもっとも豪華な、もっとも富み栄えた都で、話しがいがあるというものである。」

とのべている。

この町は杭州湾にそそぐ銭塘江(せんとうこう)という河口にまたがっていて、周囲はざっと百六十キロ、町の中にはたくさんの運河がはしっていた。

十の広場があり、そこで週三回、四、五万人が集ってにぎやかな市がひらかれる。

広場のまわりは高い建物がたちならび、その下は商店になっていて、香料、宝石、真珠などが売られていた。 |

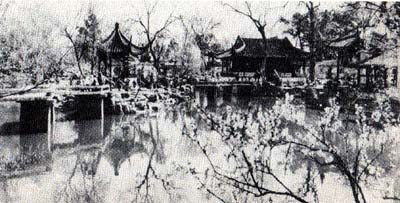

現在の蘇州にある拙政園(せっせいえん)

|

町の南方には西湖という美しい湖があり、周囲は約四十八キロ、まわりに立派な宮殿や別荘がたっていた。

町の人々はここに船をうかぺ、のどかに遊びのである。

ここにはマルコたちが訪れる十年前までは、南宋(なんそう)という王朝のファクフール王(度宗)が住んでいた。

ある日マルコは、金持ちの老人と知りあい、宋のほろんだ様子をいろいろ聞くことができた。

この老人はフアクフール王とも親しかったので、王の生涯についてなんでもよく知っていた。

マルコは老人とともに、かっての華やかな宮殿のあとを見物し、昔の話をいろいろ教えてもらった。

しばらく杭州(キンサイ)に滞在したのち、マルコはさらに南に旅をつづけた。

江山(チャンシャン)や建寧府(ケンリンフ)をすぎて福州(フウジュ)についたが、このへんの住民が、どんな汚いものでも、へいきで食べるのにはおどろかされた。

人間の肉でも、病気で死んだものでないかぎり、喜んでムシャムシャ食べてしまう。

特に兵士は残忍で、人を殺すとかならずその血をすすり、肉を食べた。

マルコはこの地方にいる間、時々恐ろしい人の視線を感じてぞっとすることがあった。

彼らは機会さえあれば、人を殺して食ってしまおうとねらっているようにみえた。

この地方にはまた人食い虎がたくさんすんでいた。福州の人は独特のわなでトラをとらえていた。

適当な場所に約一メートルおきの深い濠を二つならべて掘る。

このならんだ濠の外側に高い垣をたて、夜になると、まんなかの掘り残した土の上に白い子犬を鎖につないでおく。

心ぼそくなった犬はさかんにほえる。

すると虎は犬の鳴声めがけてとびかかり、濠の中に落ちこんでしまうというしかけだ。

朝になると濠の主がやってきて、濠の中の虎をしとめるというやりかたであった。

虎の肉は中々おいしく、皮は高い値段で売れるのだった。 |

人食い虎を殺す福州人

|

|

現在の泉州にある開元寺の東西塔

|

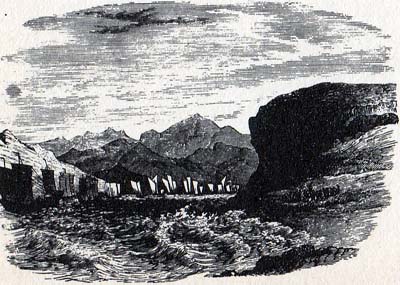

泉州の港を出航する、フビライ・ハンの船隊をえがいた版画

|

福州から五日で泉州というが都市についた。

ここは港町で、高価な商品や宝石、真珠などをいっぱいつんだインドの船が入港していた。

南中国の各地の商人もここに集り、ここからあらゆる商品をそれぞれ運びだしていた。

こうして南中国の各地を三年近く視察したのち、マルコたちはふたたび大都にもどり、フビライ・ハンのもとで仕えた。

マルコたちのくわしい報告に、フビライはますます感心し、一二八五年にはチャンパ(いまのベトナム、カンボジア地方)を調べてくるように命じた。

チャンパはすでに一二七八年、フビライの命令によって、ソガトゥ将軍がが大軍をひきいて遠征し、またたくまにこれを征服して属国にしていたところである。

それ以来、チャンパからは毎年二十頭の象と沈香(ジンコウ)が、貢物(みつぎもの)としてフビライのもとにおくられてきていた。

マルコたちの一行は泉州(ザイトン)から船にのり、海南湾を横断してチャンパにいき、この国のことをいろいろ調べた。

さらに一行はインドのマラバル地方まで行ったともいわれているが、はっきりしない。

チャンパから帰ったマルコたちは、フビライ・ハンから、

「そなたたちは船乗りとしても、中々の腕前だ。いつかはまたその技術をいかしてくれるように……。」

といわれ、たくさんのご褒美をいただいた。

こうしてボーロかの三人は、熱心にフビライ・ハンに仕え、監察官としてあちこち見回っているうちに、いつのまにか十七年の年月が夢のようにすぎてしまった。

それというのも、マルコはどの国からもたくさんの情報を持って帰り、また命じられた仕事はみな立派にやりとげたので、フビライは重要な用件の場合や遠方への使者には、きまってマルコたちを遣わしたからであった。

そしてマルコたちは立派にその使命をはたすとともに、山ほどのめずらしい話を実にたくみに、フビライに報告するのだった。

そのためフビライは彼らを特別の大事にし、大都にいるときはいつも傍近くに仕えさせたので、他の貴族たちがねたむほどだった。

こうしてマルコたちは、毎日楽しく満ちたりた日々をおくっていたが、父のニコロや叔父のマッフェオはだんだん年をとり、故郷がなつかしくなってきた。

そこで彼らは時々、フビライの機嫌のよいときをみはからって、

「階下、どうか特別のお情けをもちまして、我々三人にもう一度なつかしい故郷の土を踏ましてくださるよう、なにとぞお願い申上げます。」と頼んでみた。

するとフビライはびっくりし、急に不機嫌になって、

「そなたたちは一体、何が不満なのじゃ。わしはどんなことがあっても、そなたたちを帰したくない。

高い地位や金がほしければ、いくらでもあたえよう。しかし国へ帰ることは許さない!」

と、怒ってしまった。

マルコたちは、「はてさて、困ったことだ」とがっかりして顔を見合わせたが、次のチャンスを待つよりほかはなかった。

top

**************************************** |