|

****************************************

Home 概要 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

|

Ⅴ インド洋を越えて

故郷のベネチアに向けて、マルコは帰りの航路につくとこになった。

それはまた、十七年間も仕えたフビライ・ハンとの別れでもある。

フビライに別れを告げると、マルコたち一行はコカチン姫を伴い、十四隻の大船団で泉州(ザイトン)の港を出発した。

|

|

1 フビライ・ハンに別れをつげて top

|

マルコ・ボーロの帰路図(点線)

|

その頃、いまのイラン地方は、フビライの弟プラグ・ハンが治めていたが、その死後は孫のアルグン王がついでいた。

ところが三年前に、アルグン王の妃ボルガナが亡くなった。

ボルガナは、王妃として私のあとを継ぐ人は、自分の一族の人であってほしいと遺言した。

そこでアルグン王はオウラタイ、アプスカ、コジャという三人の重臣を使者にえらび、はるばるフビライ・ハンのもとに、王妃をおくってほしいと申し込んできた。

フビライ・ハンは使者たちを心良くむかえ、手厚くもてなして、ボルガナの一族からコカチンという十七歳の美しい姫をえらんだ。

別にもう一人、マンジ王の姫もえらばれた。

三人の使者はたいそう喜び、さっそく大勢のお供をしたがえて、イランに帰ることになった。

一行が馬の背にゆられて八か月ほど旅をつづけたころ、ハイドゥ(オゴタイ・ハンの孫)の乱がはげしくなり、道がとざされてしまった。

そこでそれ以上進めなくなり、三人の使者はしかたなく大都にひきかえし、フビライに事情を説明した。

ちょうどその頃、大都ではマルコたちがチャンパから帰り、各地のめずらしい話を語っていた。

三人の使者は、マルコたちがすぐれた旅行家であることを知り、ぜひ一緒に航海してもらいたいものだと相談しあった。

そこで使者たちはフビライのもとにいき、

「もはやこれ以上、帰国をのばすわけにはまいりません。

聞くところによりますと、マルコたち三人はすぐれた船乗りだとか。

ぜひ三人のラテン人に我々と同行してもらい、海路でイランまで送り届けていただけないでしょうか。」

とたのみこんだ。

フビライ・ハンはそれを聞くと、とても嫌な顔をした。

しかしこのままではコカチン姫たちをイランヘ送るのが遅れてしまう。

そこでしぶしぶこの申し出を受入れ、マルコたちが一緒にいくことを許した。

フビライは三人をよぶと、

| 「いいか、コカチン姫を送り届け、そのあとしばらくベネチアに帰って故郷の人に会ったら、かならずまたわしのところへ戻ってくるのだぞ。それから、ここにローマ法王、フランス王、スペイン王、イギリス王などへの手紙を用意したから、わしの使いとして友好を結んできてほしい。」 |

といい、いつものように金杯二枚をさずけた。

|

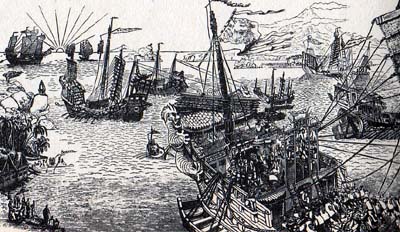

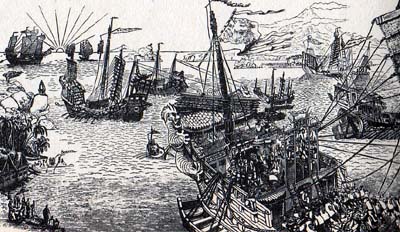

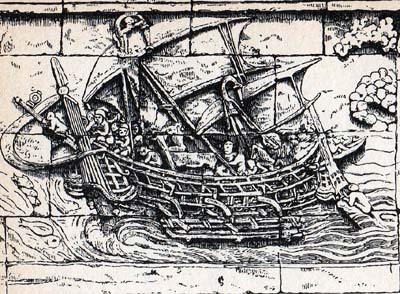

泉州からイランへ向けて出港する一行

|

インド洋をいくフビライ・ハンの船隊。当時、中国の造船技術は

大変進んでいた。そのすぐれた造船技術によってつくられた船で、

商品などのさまざまな貨物が海路を通り

コンスタンチノープル(いまのイスタンブール)へと運ばれていった。

当時のこの海をいく航路は、〈海のシルクロード〉ともいわれる。

|

フビライは一行のために十四隻の船を用意した。

船はそれぞれ四本マストで、十二枚の帆が張れるようになっており、中には水夫が二百五十人ほども乗せられる大船が四、五隻はあった。

船にはそれぞれ二年分の食料が用意された。

マルコたちはたくさんの財産の中からジャコウジカの頭や足、ヤクの毛、香料や薬の見本など、めずらしいものをえらんで、多くの宝石とともに荷物をまとめた。

船は泉州に準備されていたので、いよいよ出発の前日、マルコたちはフビライに別れの挨拶にでかけた。

マルコにとっては、初めて仕えた君主であり、いままで深くかわいがられ、その家臣であることを誇りとしてきたフビライと別れるののは、なによりつらかった。

フビライ・ハンは、 「いいか、使命をはたしたら、かならず帰ってくるのだぞ。」といった。

三人はそれぞれ、

「かしこまりました。姫をぶじに送り届け、しばらく故郷の様子を見届けたら、かならず帰ってまいります。」

と、畏(かしこ)まって答えた。

しかし、これからの長い旅を考えると「おそらくフビライにお会いできるのもこれが最後か」と思われて、知らず知らずのうちに涙があふれてくるのだった。

こうしてコカチン姫とマンジ王の姫、三人の使者、そしてマルコたち三人のほか数百人の水夫と従者が十四隻の船団にのりこみ、泉州からイランにむかって出発した。

一二九〇年の末のことだった。

2 宝石の島 top

この船団はまずチャンパ(今のベトナム)にたちより、ついでシャム湾をよこぎり、マレー半島のロカックにつき、そこから海岸ぞいに南下してペンタン島(マレー半島南端のビンタン島)、マライウール島などをへて小ジャワ島についた。

いまのスマトラ島である。

ところが困ったことに、この地方はモンスーン(季節風帯)で、春から夏は南西の風が強く吹き、秋から冬に北東の風が吹く。

マルコたちがここへついたときは北東の風が吹き荒れ、一行は風向きの変るのを待つため、スマトラ北部のパセイ付近にあるサマトラ王国で五か月も滞在することになった。

このあたりは人食い人種もたくさんいるので、マルコは船の錨をおろして全員を上陸させたが、キャンプ地のまわりには深い濠(ほり)をほって、その濠のはしは港につづくようにした。 |

現在のスマトラ島。写真はパレンバンにあるイスラム教寺院。

|

そして濠の内側に柵をつくり、ところどころに五つの櫓(やぐら)をつくって、立派な砦(とりで)をきずいた。

それからマルコは武装した人々をつれて、島内を見まわった。

スマトラには八つの王国があって、それぞれの風俗は少しずつちがっていた。

バスマン王国(スマトラ島北岸のパセム)では、人間に似た顔つきの小さい猿がいた。

土地の人はこれをとらえて人間と同じように、頭や脇の毛だけを残し、あとは体中の毛をそりおとして、剥製(はくせい)にしていた。

彼らはこれを、インドやその他の国からくる商人に、

「これは小人(こびと)の干物だよ。」といって、高く売りつけていた。

サマトラ王国では木から酒をつくっていた。

ある種の木の枝を切り、その切口に大きな壷をかけておく。

すると一昼夜で壷は樹液でいっぱいになり、それがそのまま酒になるのだった。

これは実にすばらしい酒で、いろんな病気をなおすこともできた。

切口から酒がでなくなると、近くの小川から小さな溝でその木に水がいくようにすると、またポタポタと液がでてくるようになっていた。

またファンスール王国(いまのバロス地方)には粉の木があった。

これはサゴヤシのことで、ふたかかえもあるような大木を切り倒して幹をわると、木質部は指二本ほどの厚さで、その中に粉がぎっしりつまっている。

この粉をとって水をいっぱいいれた樋(とい)にいれ、棒でかきまわすと、樋の底にはきれいな粉が残る。

これをかわかして小麦粉のようにつかい、パンをつくる。

マルコは木からパンをつくるといってびっくりしていたが、日本の南西諸島でも昔は、ソテツの幹から粉をとっていたのであって、東南アジアではどこでも同じような澱粉(でんぷん)を木からとっていたのである。

マルコはサゴヤシとスオウの木の実をみやげに持ち帰った。

さて五か月たつと逆風もようやく吹かなくなり、船団はふたたび西方にむかって出航した。

途中、二コバル島とアンダマン島にたちよったが、ここの住民は全く裸で、何も身につけていなかった。

アンダマン島のほうは非常に潮流の速い、深い海にあり、うっかり湾内にはいると、流木のために船の動きがとれなくなる恐ろしい島だった。

住民も犬のような顔つきの残忍な人食い人種だった。

|

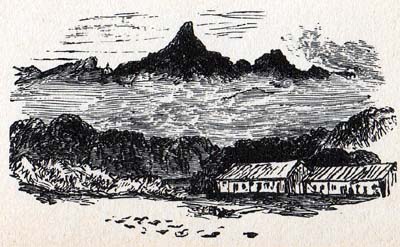

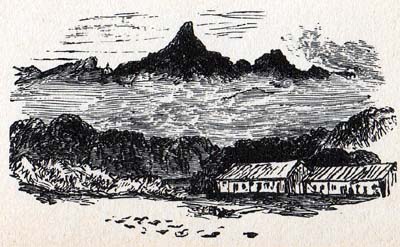

セイロン島(現在のスリランカ)のランカ山をえがいた版画。

〈アダムの頂上〉ともいわれる。

|

セイロン島の風景

|

ここから千六百キロ航海して、一行はセイロン島についた。

この島は昔から宝石の島といわれ、ルビー、サファイア、黄玉、紫水晶など、さまざまの宝石がとれた。

特にここの国王が持っているルビーは、長さ二十センチ、厚さは男の腕ほどもあり、世界一大きいものだった。

数年前、フビライ・ハンはセイロン島へわざわざ特使をおくり、

「一つの都市にあたるほどの贈り物とひきかえに、ぜひそのルビーを売ってほしい。」と伝えた。

しかしセイロン王は、

「これはここの王のしるしとして、先祖代々うけついできた宝石なので、どんなにお金を積まれてもお譲りするわけにはいきません。」と断わったという。

この島にはランカ山という高い山があり、そこには仏教をひらいた釈迦(シャカ)の髪の毛や歯や鉄鉢がまつられているので、昔から仏教の聖地として有名だった。

ところがその後、この地方にイスラム教が流行すると、サラセン人は、

「ランカ山は我らの最初の父アダムの墓だ。ここにある髪も歯も鉢もみな、アダムの残したものだ。」

といい、ここをイスラム教の聖地としてしまった。

その後、このことを聞いたフビライ・ハンは、一二八四年に使節をおくり、セイロン王に

「人間の祖といわれるアダムの髪や歯や鉢を譲ってもらいたい。」

使節たちはセイロン王と何回も交渉をかさね、とうとう二本の臼歯と何本かの髪と鉢を譲り受けることに成功した。 |

セイロン島で、木材を運ぶ象

|

彼らがこれらの形見を手にいれて帰ってくると、フビライはすべての国民に、この遺物をでむかえるよう命じ、盛大な宴会をひらいたといわれている。

そして鉢はその中に一人分の食事をいれると五人分の食事がでてきたといわれ、フビライは自分でそれをためしてみて、それが本当であることを証明したのだった。

このセイロン島の話の中では、マルコは釈迦の一代記をまとめて書いており、彼のさかんな知識欲をよくしめしている。

3 マーバル王国の裁判 top

セイロン島からさらに西にむかった船団は、その西方約百キロの大マーバル地方(いまのインド東南海岸地方)についた。

この地方では美しい真珠がたくさんとれた。

これらの真珠はセイロン島とマーバル地方との間の浅い海からとれ、王に〈十分の一税〉をはらった何組かの組合が、船団をつくって真珠をとるのであった。

これらの船団は毎年四月の初めから五月の中頃まで、マーバル海岸のベッタラに集り、そこから南方約百キロの海上にいき、海底の牡蠣(カキ)を集め、これを大舟に集めて真珠をとるのである。

このマーバル地方では仕立屋はいらない。

住民は一年中体のまんなかをわずかな布でおおっているだけで、みな裸で暮らしている。

これは王も同じだったが、王は腰のまわりに立派な布をまとい、首にルビー、サファイア、エメラルドなど、高価な宝石をあしらった首飾りをかけていた。

あとは全く裸で、首からは長さ百五十センチの美しい絹のひもを胸にさげ、そのひもに美しい真珠と見事なルビーを百四個もとおしてあった。 |

マーバル地方の真珠とりの様子を描いた絵

|

これは王が毎日、朝と晩、仏像にむかって百四回お祈りを捧げなければならないので、この百四個の宝石をさげているのである。

そのお祈りというのは「パウカ、パウカ、パカウカ」という言葉をくり返すだけの簡単なものだったが……。

王はそのほか腕や足にも、高価な宝石や真珠をちりばめた金の輪を三か所にはめていた。

それらの宝石箱の価値は大変なものだが、みんなこの国でとれるものなので、それほどおどろくこともなかった。

またこの国にはいろいろ奇妙な風習があった。

この王は一団の忠臣を身のまわりにおいており、忠臣たちは宮廷で王に仕え、王がでかける時には騎馬でついていく

。宮廷でも非常に高い位についており、王がなくなって火葬する時には、彼らは一人残らず炎の中にとびこみ、あの世まで王の従者として一緒に焼かれるというのであった。

この国では罪人が死刑をいいわたされたとき、その罪人が「仏像に身を捧げたい!」というと、王はすぐそれを許し、親兄弟や友人は彼を家につれていき、十二本の短剣をあたえる。

それから町中、この男を連れ歩き、

「この男はこれこれの仏像に身を捧げるために自殺する。」とふれて歩く。

これを聞いた町の人は、みんな行列のあとをついていく。

刑場につくと、罪人はまず二本の短剣をとって、

「私はいま、仏像のために自殺する。」と大声でさけび、ただひとつきに腿(もも)を突刺す。

つづいてまた二本ずつとり、二本は両腕に、二本は腹に、二本は胸にと、全部の短剣を体中に刺し、そのたびごとに、

「私はいま、仏像のために自殺する。」と、さけぶ。

そして短剣がなくなると、最後に両柄のナイフを手にとり、これを頭のうしろ、うなじにあて、はげしく前に引いて自分の首を切り落とす。

この両柄(りょうえ)のナイフはとりわけ鋭くできている。

こうして男が自殺しおわると、親族たちは大歓声をあげて、その死体を火葬するのであった。

この国ではまた夫が死んで死体が焼かれると、妻もその薪の上に身をなげだして夫とともに焼かれるのだった。

こうして夫のあとをおった婦人は、人々からおおいに褒めそやされ、そうした妻が実際にたくさんいたのは、マルコにとっては大きなおどろきだった。

この習慣は〈サティヤ〉といわれ、ごく最近までインドで行われていた。

マーバル王国の裁判は、殺人者や盗人などについて中々きびしかった。

借りた金を返さない人にもおもしろい掟(おきて)があった。

もし人から金を借りて、いくら催促されても返さないと、貨した人はすきをねらって借りた人の足もとに杖で円をかく。

そうすると借りていた人は貸した人に金を返すか、その日のうちに返すという信用できる約束をしないかぎり、一歩もその円の外に出ることができないのである。

もしかってに円の外にでてしまうと、法と正義にそむいた犯罪人としてかならず死刑にされてしまう。

この習(なら)わしについては、マルコ自身が実際に、次のような場面にぶつかったことがあった。

ある日、王が馬で市中をまわっていると、突然一人の外国商人が、すきをみて王とその乗馬のまわりに円をかいてしまった。

王はこれを見ると、すぐ馬をとめ、先へ進むのをやめた。

そして家来があわただしく王宮から金を持ってきて、その商人に完全に支払うまでそこを動かなかった。

まわりでこれを見ていた人々は、

「ごらんよ、王様でもちゃんと法律に従っていらっしゃる。」と、おどろいていった。

王はそれに対して、

「この法をつくった私が、自分に不利だからといってこれを破ってよいだろうか。

いや、私こそ誰よりもこの法を守るべきなのだ。」と答えていた。 |

王様から借金を返してもらうため円を描く外国商人

|

そのほかマルコはマーバル地方で、牡牛(おうし)や牛糞(ぎゅうふん)を大切にすること、水浴の風習、右手と左手のちがい、水の飲みかた、この国の占ない、仏像への奉仕など、民俗学的にも貴重な数々のおもしろい風習をくわしく書きしるしている。

マーパル地方にいる間に、マルコはこの地方から北方八百キロにあるムトフイリー王国の話を聞いた。

その国にはダイヤモンドのとれる山々があり、そのダイヤをとるには三つの方法があるという。

まず一つめは――。この地方は冬になると雨がよくふり、雨水は奔流となって山から谷へ流れでる。

人々は雨がやむと水のない河床にでかけ、そこでダイヤを拾うのである。

夏は雨がふらないが、山の中には毒蛇がいて、中々はいれない。うまくはいれば大きいダイヤが見つかる。

第二は鷲を利用する方法だ。この地方には両側の切りたった深い大渓谷があり、だれもはいれない。

しかしそこには蛇を食べて生きている白い鷲(ワシ)がいた。

人間は生肉をたくさん用意し、ダイヤのある谷に投げこむと、ダイヤが肉にささる。

あとは鷲が肉をつかんでとびたつのを待ち、鷲がとまって肉をさきはじめると、男たちは大急ぎでかけつけ、ダイヤのささった肉を取上げるのである。

これはアラビアントナイトのシンドバッドの冒険にもでてくるやりかただ。

第三の方法は鷲の巣をねらう。鷲は肉を食べるとき、ダイヤも一緒に食べてしまう。

そこで夜、鷲が巣に帰って糞をだすと、人々はそれを集めとり、その中から大変な数のダイヤを拾い出すのである。

4 怪鳥ルクの島 top

さてマルコやコカチン姫たちをのせた船団は、やがてマーバル地方を出発し、インドの南端にあるコモリン岬をまわり、西南海岸のメリバル(マラバル海岸)王国の港に寄りながら、ボンベイ北方のグジャラート地方についた。

この地方はバラモン教がさかんなところで、彼らは世界中でもっとも信用できる商人だった。

バラモン教徒は肉も食べず、酒も飲まず、質素な生活をおくっていた。

彼らは迷信深く、日光による自分の影の長さや雲のくる方角などで品物を買うか買わないかきめたり、他人のくしゃみや燕(ツバメ)のとぶ方向で吉凶を占なったりするのだった。

彼らのなかには、チュギ(ヨガ)とよばれる苦行者がいた。

きびしく禁酒を守り、わずかな食事しかとらないので、彼らは百五十歳から二百歳まで生きることができた。 |

インドの最南端、コモリン岬

|

その秘訣は水銀と硫黄作った薬を飲んでいるからである。

彼らは真っ裸で、布きれ一つ身につけず、牡牛を崇拝して、いつも額(ひたい)に銅か金メッキした真鍮でつくった小さな牛をくくりつけている。

寝る時に地面の上に裸で寝て、何もきない。

また蝿(ハエ)や蚤(ノミ)、虱(シラミ)などもけっしてころさず、この世のあらゆる生物には、魂(たましい)があると思っているのである。

彼らは牛の糞(ふん)をやいて粉にし、体にぬったり、道で会って挨拶した人のひたいにぬりつけたりする。

食事も鉢や皿からとらず、食物を枯れたリンゴの葉にのせて食べる。

米とミルクを常食とし、肉はもちろん、青い野菜も食べない。

青いものは魂があると考えているので、枯れるまで待つのである。

チュギは蛆(ウジ)にも魂があると考えていて、大便をするときは、海岸などの砂地でする。

おわるとていねいに体をあらい、それから木の枝で糞を砂にまぶし、見えなくなるまで砂の中にまきちらす。

というのは、そのままにしておくと蛆がわき、もし蛆がそれを食べつくして飢え死にすると、我々のものから生まれたたくさんの生命を殺すことになり、大きな罪となるからだという。

人間の死体を焼くのも、やはり死体から虫がわいて思わぬ罪をおかさないためだということであった。

とにかく世界中で、彼らほど罪をおかさないように気をくばっている者はいないだろう。

彼らは罪をおかすくらいなら死んだほうがましなのである。

その当時、インド西南部のマラバル海岸地方には、たくさんの海賊が暴れまわっていた。

彼らは妻子とともに小舟にのり、商船の通りそうなところで待っている。

仲間の船が二十隻もあつまると、およそ八キロごとに待機し、百六十キロの海面にひろがって待ちぶせるのである。

商船の影が見えると煙をあげて合図し、よってたかって商品をうばいとるのであった。

この地方を航海中、マルコたちはアラビアやアフリカの船乗りから、各地の港についていろいろおもしろい話を聞いた。

たとえばインド洋のどこかに男島と女島があり、男島には男だけが、女島には女だけが住んでいる。

男たちは毎年、三、四、五の三か月間だけ女島にいき、トウモロコシの種をまき、残り九か月は自分の島に帰って農業にせいだすのだった。

またアフリカ東部のスコトラ島では、鯨とりがさかんで、漁師たちはサバの餌で鯨をさそい、銛(もり)を鯨の頭に打ちこんでとらえ、その腹の中から龍涎香(りゅうえんこう)という香をとるのだった。 |

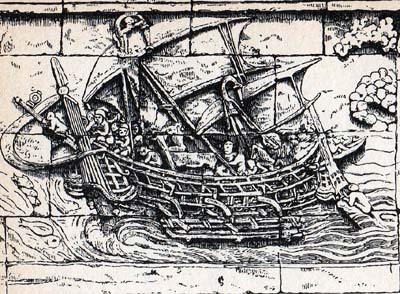

ジャワ海をいく当時の船。壁面にほどこされた

浮き彫りを、版画でえがいたもの。

|

マダガスカル島の住民はラクダの肉を常食としており、毎日たくさんのラクダがころされたという。

この島にはまた世にも不思議な話があった。

毎年この島にルクという巨大な鳥があらわれる。この鳥は翼をひろげたときの長さが二十七メートル、羽毛の長さが十二メートルもあり、象を爪でつかんでもちあげ、非常に高くまいあがって、そこから象を地上に落とし、こなごなにして殺してしまう。

それから急降下してその肉にとびかかり、くちばしで肉をさき、食べるのだという。

ところでフビライ・ハンは、この島に使者を遣わしたことがあった。

ひとつには、その前におくった使者がとらえられていたので、それを救おうという目的であった。

二人はうまくフビライのもとに帰りつくと、捕虜になっていた使節は、フビライにルクという鳥の羽毛を一枚さしあげた。

この羽はマルコも見せてもらったが、羽毛の長さはマルコの手幅で九十もあり、羽毛の先のまわりは手のひらの二倍もあった。 |

マダガスカル島にいると信じられていた怪鳥ルク

|

マダガスカル島のやや西方にあるザンジバル島では象がたくさんおり、象牙(ぞうげ)の売買がさかんだった。

この島にはまたたくさんのキリンがいた。

この島の男たちはすぐれた兵士で、死をおそれず、ラクダや象にのって勇敢に戦った。

彼らは戦場にでかけるときは、象にも大量の酒を飲ませた。

こうすると象は大胆で狂暴になり、戦場でめちゃくちゃに暴れるからだ。

この島の女たちは、口も目も鼻もすべて大きく、見るも恐ろしい姿をしていた。

マルコは女たちの乳房は普通の女性の四倍くらいの大きさがあり、それを肩ごしに後にたらすと、背中の下までとどいてしまい、全くおそるべきものであるとしるしている。

しかし、この地方の事はすべて人から聞いたことなので、あいまいな部分も少なくないと思われる。

|

|

(左)マルコ・ボーロは、東南アジアでとれるいろいろな香料について、くわしく報告している。

たとえばジャワ――コショウ、ニクズク、甘松香、チョウジ。

スマトラ――沈香、スオウ(樹皮を薬や染料にしたもの)、ビャクタン、チョウジ。

アンダマン、セイロン、インド沿岸――コショウ、ニッケイ、スオウ、ショウガ。

また、スコトラの龍涎香、アラビアの乳香などについて、その生産法や栽培方法までをのべている。

左図は、アラビアの乳香の取入れをえがいたもの。 |

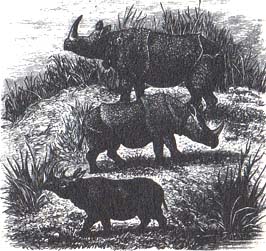

アジアのサイ。

上からインドサイ、ジャワサイ、スマトラサイ。

マルコトボーロもインドやスマトラで、

これらのサイを見たものと思われる。

|

5 海のシルクロード top

こうして、スマトラをでてから十八か月、熱帯の暑い海を通り、海賊の魔の手からのがれ、一行は一二九三年二月頃、ホルムズ港についたのである。

このとき生残っていたのはマルコたちのほかには水夫十八人、アルグン王の三人の重臣のうちではコジャ一人が残り、あとはコカチン姫とマンジ王の姫だけだった。

威風堂々と泉州(ザイトン)を出発した十四隻の船団のうち、残ったのは、おそらく一隻か二隻しかなかったであろう。

マルオ・ポーロの東南アジアやインドの沿岸地方についてのべた船旅の記録は、十三世紀における海のシルクロードの生きた姿をしめしたものとして、もっとも貴重な記録である。

マルコは東南アジアでとれるいろいろな香料について、くわしく書きしるしている。

またインドのシヤカや仏教、バラモン教、インドで死んだといわれるキリスト十二使徒の一人、聖卜マス(その遺体はマドラス南郊のマイラプール聖トマス寺院にあるといわれる)についての伝説など、宗教についても、見たり聞いたりしたことをくわしく記録した。

特にマルコはアデン王国の話の中で、その頃の海のシルクロードの一番西の部分を次のように語っている。 |

マルコトボーロの肖像

|

「この国にはインドの船がたくさんの商品をつんで立ち寄る。

非常に多くの商人が集っている。彼らはこの港で商品をもっと小さな舟につみかえ、およそ一週間もかかって河(紅海のこと)をさかのぼっていく。

そこから今度はラクダをつかい、さらに三十日もかかって奥地に進む。

三十日進んだあと、彼らはナイル川につく。

そこからシェルムという小舟で積み荷はバビロン(カイロのこと)に運ばれ、さらに運河でアレキサンドリアにおくられる。

このような方法でアレキサンドリアのサラセン人は、アデン経由で胡椒(コショウ)や香料やその他の貴重品を手にいれるのである。アレキサンドリアにいくには、この道を通るのがもっとも便利な早道である。」 |

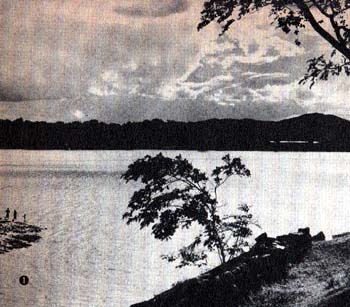

エジプトのカイロを流れる現在のナイル川

|

|

これはアジアからヨーロッパへの商品が、どのように、その頃の地中海貿易の一大中心だったアレキサンドリアに運ばれたかをしめす貴重な記録ということができる。

top

**************************************** |