|

****************************************

HOME 概要 宮崎安貞 青木昆陽 平田靭負 大蔵永常 中山久蔵 川上善兵衛

平田靱負(ひらたゆきえ)

1 濃尾平野の水害 top

農業の発達につくした人は、すでにお話した宮崎安貞(やすさだ)でも井戸平左衛門(へいざえもん)でも、またこのあとにでてくる大蔵永常(おおくらながつね)でも中山久蔵(きゅうぞう)でも川上善兵衛(ぜんべえ)でも、みんな自分からすすんで農民のためにつくしました。

しかし、これからお話する平田靭負(ゆきえ)の場合は、事情がちょっと違っています。

平田靭負(ゆきえ)といっても、名前を知らない人が多いかもしれませんが、薩摩藩(鹿児島県)の家老で、江戸時代半ばを過ぎた宝暦年間、洪水がくり返しおこっていた濃尾(のうび)平野の治水工事を行ない、多くの農民を水害から救った大恩人です。

しかし、この人の場合、けっしてすき好んでこの仕事を始めたわけではありません。

本人としてはやりたくなかったのを、幕府の命令で仕方なく、泣くに泣けぬ思いで取組んだ工事でした。

そのあげく、とうとう絶望の余り、みすがら腹を切って自害するという、気の毒な最期をとげました。

靱負がどのような苦しみを味わわされたか、それを理解していただくために、まず濃尾平野の水害のようすからお話しましょう。 |

薩摩藩江戸家老平田靭負(ゆきえ)

彼は幕府の命令で、濃尾平野の治水工事を

完成させ、幕府を恨みながら自害した。

|

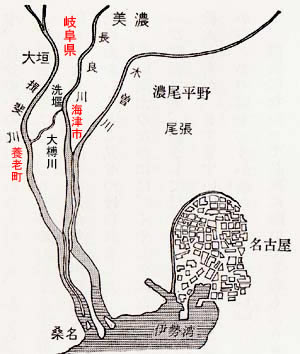

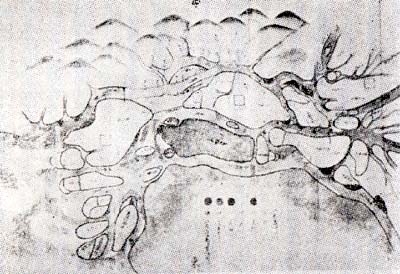

濃尾平野には木曽(きそ)川、揖斐(いび)川、長良(ながら)川という三つの大きな川が流れています。

さらに川下に近いあたりでは、その三つの川から分かれた中小の支流が、網の目のように入りくんでいます。

春がきて山の雪がとけると、それらの川の水がいっきょに増水し、あふれてしばしば大洪水を引き起しました。

このあたりに、百二十九ヵ村の部落がありました。

そこで暮らす農民たちは、水害を防ごうとして、それぞれ自分たちの村のまわりに、グルリと輪形の土手を築きました。これを「輪中(わじゅう)」と呼びます。

この地では村の名前を、たとえば「大垣輪中(おおがきわじゅう)」とか「金廻輪中(きんかいわじゅう)」などと呼ぶのが、長い間のしきたりになっていました。

川上から流れてくるのは、ただの水だけではありませんでした。

山の奥や途中の川岸からけずりとられた土砂が、水と一緒に流されてきます。

河口に近づいて水勢がゆるむと、それらの土砂はしずむので、川底がだんだん高くなります。

川底が上れば水はあふれやすくなります。 |

濃尾平野では川の水面と農地が同じ高さの差が僅かなので、

田を含めて集落はグルリと堤防で囲まれた輪中(わじゅう)に

なっており、水害が頻発していた。

|

洪水を防ぐためには、輪中の土手をさらに高く積みあげなければなりません。

しかし、高くなればなるほど、土手は崩れやすくなります。

そして一旦崩れたとなると、その巨大な土のかたまりは輪中のなかの村をおそいます。

水害を防ぐためにつくられた堤防が、逆に部落の家々を土砂の下に埋め、かえって被害を大きくするはめになったのでした。

濃尾平野では、このような被害が数年ごとにくり返しおこっていました。

当時の記録を調べてみると、天正十四年(一五八六)から宝暦四年(一七五四)までの間に、実に九十二回もの大洪水がしるされています。

そのたびに多くの田畑や家がおしつぶされ、大勢の人々が命を落としました。

農民たちは苦しみ、何とかして被害をまぬがれたいと切望しました。

しかし、自分たちだけの力でできることではありません。

そこで濃尾平野を支配する尾張(愛知県)や大垣や桑名などの諸藩に、

「水害を防ぐために、川の流れを変えるとか、徹底的な護岸工事を行なうとかして助けてください。」

と願いでました。

それらの諸藩にとっても、田畑が水害で荒らされ、大勢の農民たちが死ぬようなことになれば年貢米の収入がへりますから、水害をなくしたいのはやまやまでした。

しかし、そのためには平野の全域にわたる大規模な工事が必要で莫大な出費を覚悟しなければならず、どの藩も手をつけることができませんでした。

古くは元和元年(一六一五)の夏.金廻輪中の土手が切れて、作物が全滅したことがありました。

ちょうどそのとを、桑名の殿さまの行列が揖斐(いび)川を舟で下ってきました。

名主の息子の伝蔵という男はそれを見ると、周囲の人々のとめるのもきかず、一人で川にとびこみ、殿さまの舟に泳ぎつきました。

そして農民たちの悲惨なありさまをうったえ、

「なにとぞお助けいただきたい」と、声をふりしぼって頼みました。

地元の役人をとおさずに、農民がじかに殿さまに話しかけるなどということは、その頃の規則で厳重に禁止されていて、伝蔵は捕えられて重く罰せられました。

しかし、この一件をみても、農民たちが水害によってどれほど痛め付けられていたか、その苦しみのほどが察せられます。

宝暦三年の秋の初めにも、連日雨が降りつづいたあげく、木曽川、長良川をはじめ、そこから分かれた多くの支流の水がそろって増水し、いたるところで輪中の土手をうちこわしました。

このときの被害は特に大きく、多くの田畑や農家を土砂の下にうずめつくし、災害になれた農民たちをも、数十年来の大水害だと、恐れおののかせました。

この年の惨状と農民たちのくり返しの嘆願を聞いて、さすがに地元の諸藩でも、これまでのように棄(す)てておくことはできなくなりました。

しかし、かといって莫大な費用のかかる大工事は自分の藩だけでできるはずもありません。

彼らは幕府に願いでて、その力にすがることにしました。

願いを聞いた幕府の方でも、かねて気にかけていた問題でもあり、この際、徹底的な治水工事を行なって、二度とこのような水害のおこらないようにしようと考えました。

そしてこの工事の担当を、薩摩藩に命令しました。

薩摩藩は九州の南のはてにある国です。濃尾平野とは、何のかかわりもありません。

それなのに、なぜこの工事をやらされることになったのでしょうか。

江戸時代にはたくさんの大名がいて、いずれも徳川家康の天下統一以来、幕府の支配下にありました。

しかし大名のなかには、もとは徳川氏とかかの悪かった者もあれば、自分こそ天下をとろうとして、徳川氏と争った歴史をもつ者もありました。

幕府としては、それらの大名をおさえつけておくために、いろいろな方法をとりました。

その一つに、経済力をそぐやりかた、かあります。

武力のもとは経済力ですから、幕府は各藩の大名たちに出費をしいる政策をとりました。

たとえば、日光の東照宮を改築するなどの公共事業を行なわせることです。

東照宮は徳川家康を奉った神社ですから、江戸時代にはほかの神社より、一段と格式が高かったので、数年ごとに社殿を建てかえ、参道や石段まで修理させるのがきまりになっていました。

そして、その工事をお金のありそうなどこかの藩にやらせるのでした。

幕府の方で費用を準俯し、工事だけを行なわせるというのではなく、命令された藩が自分たちでお金を用意し、工事をなしとげなければならないのでした。

それにたいして不服を申したてようものならば、幕府の命令にそむいたという理由でその藩はとりつぶされてしまうのです。 |

日光の東照宮――この建設は諸藩の力をそぐ目的もあった。

|

ですからどこの藩でも、やむなくそうした命令を受けたときには、苦心して費用をつくりだし、自分たちとは直接なんの関係もない仕事のために、血の汗を流さなければならないのでした。

そうしたことがひとつの原因となって、江戸時代の半ばをすぎる頃から、多くの藩が貧乏に苦しめられるようになりました。

薩摩藩が濃尾平野の治水工事を命じられたのも、その一例です。

2 無理難題をおおせつかる top

幕府がこの難工事を薩摩藩に命じたのには、それなりの理申かありました。

薩摩国は鎌倉時代から島津氏が治めていました。

「薩摩にバカ殿なし」ということばがありますが、島津氏からは代々すぐれた殿さまがでました。

また薩摩の武士たちは昔から薩摩隼人(さつまはやと)とよばれ、強いことで全国にその名をとどろかせていました。

薩摩国はまた、九州の南のはしに位置して幕府の監視もゆきとどきにくく、しかも三方を海で囲まれ、北は幾重にも山がつらなって外からは攻めにくく、守ることはたやすいという、地の利にもめぐまれていました。

幕府は薩摩藩を恐れていました。

徳川家にかわって天下をうばう考えがあれば、それは島津氏に違いないと警戒しました。

濃尾平野の治水工事を命じたのは、この出費によって薩摩藩の財源を干(ひ)ぼしにし、島津氏の実力をつぶしてしまおうと計画したからです。

宝暦三年、年の瀬もおしつまった十二月二十五日、薩摩藩の江戸詰め家老、山沢小左衛門(こざえもん)は、突然、藩府から呼び出しを受けました。

『一体何事であろうか』と、いぶかりながら小左衛門は江戸城へ出向き、ときの老中(大臣)の一人、西尾忠尚(ただひさ)に会いました。

「薩摩藩江戸詰め家老.山沢小左衛門にございます。このたび、およびによって参上つかまつりました。」

「おお、ごくろう、大儀であった。わざわざおいで願ったのは、実はのう――。」

西尾忠尚はそうまえおきしてから、にわかに表情をきつく改めて、

「このたび、ご公儀(幕府のこと)におかせられては、美濃(岐阜県)伊勢(三重県)尾張(愛知県)の各国にまたがる濃尾平野の治水工事を、貴藩にたいしお申しつけになることに決定いたした。

よってその旨、つつしんでお受けするように。」

と申し渡しました。それを聞いて小左衛門は、

「な、なんてございますと! 濃尾平野の治水をこの薩摩藩に?」

と、思わず自分の耳をうたぐりました。

忠尚は、そのようすをひややかに見ながら、一枚の書きつけを小左衛門の目の前につきつけました。それには、

「美濃、伊勢、尾張の川のご普請のお手伝いをおおせつけるによって、そのおもむき、しかと心得てあるべし。」

と簡単に書かれ、あて名は島津薩摩守殿、その下に西尾隠岐守忠尚(いきのかみただひさ)、松平左近将監武元(さこんしょうげんたけもと)、本田伯耆守正珍(ほうきのかみしょうちん)、酒井左衛門尉忠寿(さえもんのじょうただとし)、堀田相模守正亮(さがみのかみせいりょう)という、五人の老中の名前が連署してありました。

まぎれもない幕府の公文書でした。

幕府が薩摩藩に濃尾平野の治水工事を命じたのは、もはや変えることのできない事実であったのです。

小左衛門は真っ青になりました。

全身にべっとりと汗がにじみ、ひざにそろえていた両手がブルブルと震えました。

濃尾平野の水害がどれほどひどいものかは、前々から話に聞いていました。

それにたいして地元の諸藩が手をほどこさずにいるのは、余りにも工事が大変で、費用がかかりすぎるからだということも知っていました。

その大がかりな難工事を、よりによって薩摩藩に単独で引受けろという命令です。

小左衛門が血相をかえたのもむりはありません。

しかも、幕府の命令は絶対で、それを拒むことは許されませんでした。彼は震え声で、

「かかる大切な大事業を、当藩にお命じくださったこと、まことにありがたく存じます。

さっそく本国にこのおもむきを伝え、ご期待にそうべく努力する所存でございます。」

とあいさつしました。

嫌なことを命令されたのに、うわべはうれしそうな顔をして、大変光栄であるなどとお礼をいわなければなりません。

これも封建時代の武士たちの悲しい宿命でした。

薩摩屋敷で待っていた重役たちは帰ってきた小左衛門の顔色をみて、これは只事ではないぞと感づきましたが、西尾忠尚(ただひさ)の言葉を伝えられて、これまた、同じように色を失いました。

「濃尾平野の治水工事には膨大な費用のかかることがわかっている。

一体、わが藩に、それを行なえるだけの余裕があるのか。」

「しかし、かといってこの命令を断わるならば、お家にとって一大事かおこるにちがいない。

とにかく本国へ知らせて、ご指示を仰がなければならない。」

本国へ知らせるにも、何より気にかかるのは、この工事に要する費用のことです。

どれほどの予算があればよいのか、誰にも見当がつきません。

そこで明くる日、岩下左次右衛門という者が、幕府の勘定奉行の一色周防守を訪ね、

「このたびの濃尾平野の治水工事につき、当藩といたしましては、一体どれくらいの費用を見積もっておけばよろしゅうございましょうか。内密にお教え願えませぬか。」 |

濃尾平野を流れる、左から揖斐(いび)川、長良(ながら)川、木曽川

|

と、おそるおそる質問しました。これにたいして周防守は、

「せいぜい十万両というところであろうか。かりに多くみても十四、五万両もあれば充分であろう。」

と、なにやらあいまいな返事です。さらに周防守は、

「貴藩の役人などをそう大勢、現場に派遣することはない。

したがって工事費と申してもそれほど多くなくてすむはずである。」

と、こともなげにつけ加えました。

実は周防守は、相談にきた左次右衛門をなぐさめてやるつもりでこんな言い方をしたのではありません。

実際はその反対で、わざと少ない予算で工事を始めさせ、あとから追加しなければならないはめにして、薩摩藩を徹底的に困らせてやろうと、陰険に考えていたのでした。

江戸の薩摩屋敷からさっそく早馬がたてられ、鹿児島の本城へ、ことのしだいぶ報告されました。

その知らせが鹿児島にとどいたのは宝暦四年の新春そうそう、町中が正月気分にうきたっているさなかでした。

その時の薩摩の殿さまは鎌倉時代から数えて二十四代めで島津重年といい、おとなしい、しかしまじめで誠実な人柄の若殿でした。

豪傑とうたわれた兄の宗信が若くして死んだあと二十一歳で藩士をついで四年、ようやく地位になれ、薩摩国を守り育てようと張切ったいるやさきでした。

江戸からの早馬で大事を知った重年は、正月気分もたちまち消しとんでしまう思いだったでしょう。

彼は、とるものもとりあえず重役たちを大広間に集め、対策をねらなければなりませんでした。

幕府の命令を伝え聞いて多くの藩士たちはいきりたち、会譏は初めから大もめにもめました。

「このたびの濃尾平野の治水工事のお申しつけ、まことにもって不届きせんばんと存じます。

このような無理難題を、オメオメ引受けたとあっては、薩摩隼人の名がすたりましょう。」

一人が興奮した口調でそういえば、ほかの者たちも口々に叫びはじめました。

「全くその通りだ。このようなけしからぬ命令は、ただちにつき返してしまうべきだ。

幕府は農民の難儀を救うなどとうまい理屈をつけているが、それならば地元の藩がやればよいこと、わが藩がそのようなものを手伝う必要はないのだ。」

「誰もが嫌がる難工事を、わが藩だけに押付けて、こちらを困らせようという、薄汚い魂胆(こんたん)であろう。

幕府の腹の底は見えすいている。」

「大体、百姓どもの土木工事で泥まみれになるなど、薩摩武士としては死んでもできない。」

「もしもこれを断わり、幕府のやつらが、腹をたててせめてくるというのであれば、かえっておもしろい。

江戸の腰ぬけ旗本ともに、薩摩隼人の武勇のほどを見せつけてやるちょうどよい機会ではないか。」

誰もかれも怒りの余り、殿の前であることも忘れて、テンデに幕府をののしる勇ましく主張しあいました。

しかし、正面の座にすわる重年(しげとし)は、一人沈痛なおももちで家来たちのやりとりを聞いていました。

「そうか、その方たちはさように考えているのか。余の気持ちも同じことじゃ。

このような不当な命令は、すぐにもつき返してしまいたい。」

しかし同時に重年は、そのためおこるに違いない様々な苦難を、ハッキリ予想することができました。

薩摩で生まれ、薩摩で育った武士たちは、何といっても天下の形勢にうとく、戦国時代と同じような考えで幕府と戦おうなどと口走ります。

だが江戸で暮らしたことのある重年には、その頃の幕府の権力のおそるべきことは、よくわかっていたのです。

当時、徳川氏にたいして、はむかえるだけの勇気と実力をそなえていた藩は、日本中で薩摩藩以外にはありませんでした。

その他の藩はどれもこれも徳川氏にひたすら忠誠をちかい、幕府のいいなりになっていました。

だからもしも戦いを交えることになれば、薩摩藩は幕府の旗本だけでなく、全国の諸藩を相手にしなければならないでしょう。

薩摩武士かいかに強いといっても、そうなってはとても勝ちぬける自信がありません。

「この無理な工事を引受ければ、わか藩は財政的に破綻してしまう。

だからといって断われば、戦によってほろびてはならない………。」

重年(しげとし)は、絶対絶命の状態におかれていたのでした。

その時、重年は一人の人物に目をとめました。

さきほどからの激しいやりとりを、一言も発せずに黙って聞いている人物です。

それが家老の平田靱負(ひらたゆきえ)でした。

靱負はかねてから冷静なしっかりした態度によって、重年はじめ、藩の多くの人々から信頼を得ていました。

その靱負(ゆきえ)が何もいわないのをみて、重年は、

「靱負、その方の考えを聞きたく思うぞ。」と、自分の方から発言をうながしました。

実は靱負とて、内心はほかの武士たちと全く同じでした。

濃尾平野の治水工事に成功したとして、それは尾張藩や桑名藩の利益にはなっても、薩摩藩にとっては一文の得にもならないことです。

それを考えると靱負(ゆきえ)の胸のうちも、この命令をくだした幕府にたいする腹ただしさで、煮えくりかえるような思いなのです。

重年の言葉を聞いて、居ならぶ武土たちの目は、いっせいに靱負に注がれました。

誰もがそのとき、きっと靱負は

「おのおの方のご意見と同じだ。戦になってもよいから、幕府のふとどきな命令はつき返してしまおう」

というに違いないと期待していました。ところが靱負は周囲の武士たちとは対照的な静かな態度で、

「拙者は幕府の命令をお受けすることが正しいと存じます。」

と答えたのでした。

たちまち周囲がざわめきだしました。

「なに? 幕府の命令を受けると? それはまことか。」 |

島津氏の居城、鶴丸城(鹿児島県)

当時の藩主島津重年は江戸藩邸住まいで、諸藩の事情に

通じており、幕府との戦いは無理であることを知っていた。

それを察し、平田靱負が殿の助け舟として乗り出した。

江戸の薩摩藩邸内で当主重年の前で、幕府の申し出について

討論する薩摩藩江戸詰めの家老たち。

|

「これはまた、ご家老さまのお言葉とも思えぬわい。一体、どういうおつもりで、そのようなことをいわれるのか?」

殺気だつ武士たちの声を、靱負は冷静に受けとめました。そして、

「拙者がそのように考えます理由は、まず第一にお家の安全こそ、何よりも大事と信じるからでござる。

ひとときの血気にはやって、源頼朝公このかた続いてまいった島津家に、万一のことがあってはならぬと思うからでござる。

第二にこのたびの治水工事は薩摩藩にとっては、たしかに何の役にも立ちますまい。

けれども濃尾平野の数百の村々の百姓にとっては、多年の水害をまぬがれる、大きな助けとなりましょう。

そうような意味から、全く無駄な事業とは考えないからでござる。」

と、言葉を続けました。けれども靱負がそれを終わりまで言わないうちに、ほかの武士たちは、

「一体、なにを申されるか。ご家老ともあろう方が、この期におよんで臆病風にふかれなすったか。」

「ええい、不快な! そのような言葉はもう聞きとうないわい。幕府との戦いの門出に、臆病者から征伐してくれよう。」

などと口々に叫び、ののしり、なかには刀に手をかけてつめ寄るうとする者もありました。

しかし靱負は少しも動ぜず、

「お静まりなさい、ここは殿の御前でござるぞ。」

と彼らをおさえ、語り続けました。

「濃尾平野の百姓は、薩摩の人間ではありませぬ。

しかしながら、他国の弱い者や、困っている者がある時に、これを助けることこそ武士の道であり、わが薩摩藩の守り続けてきた美しい伝統であることを、おのおのがた、思いだしていただきたい。

濃尾平野の水害を防ぐことは、そのような意味から、恥どころか薩摩武士の面目、これにすぎるものはあるまいと存ずるが、いかがでござろう。そのことをわきまえずに戦をするなどと申し、お家の安泰をおびやかすごときはもってのほかのこと、この靱負、だんじて不承知でござる。」

靱負のジュンジュンと説く言葉に、はじめは興奮していた武士たちも、いつかシーンと静まってしまいました。

しかし、実は靱負自身は、心のなかでそのようにいう自分の言葉に、しらじらしさを感じていたのです。

靱負にしたとて本心は、幕府の屈辱的な命令など受けずにすむことならどんなによいだろう、天下の大軍をあいてに戦えるだけの力さえあれば、縁もゆかりもない土地の百姓どものために、こんな思いをしないですかものを………と、くやしさにたえられない思いだったのです。

しかし、ここでじっと辛抱しなければ、藩の安全を守ることはできません。

そのため、心にもないことをまことしゃかにいって、自分と同じ考えの者をおさえなければならず、その立場のつらさに、靱負は泣きたいような思いであったのです。

おそらく重年は靭負と同じ気持ちを味わっていたことでしょう。

彼は靭負の言葉を、島津家の安全のために自分の感情をおさえよという、はげましとして聞きました。

そこでついに重年は、震える声で、

「平田靭負の申すこと、まことにもっともであると思う。

このたびの幕府の命令を、つつしんで受け、濃尾平野の治水工事を、わが藩の責任において完成することにするぞ。」

と、最後の断をくだしました。

3 難工事と取組む top

こうして工事を引受けることに決まりましたが.その責任者に選ばれるのは、誰にとっても嫌な役目でした。

第一の難題はいうまでもなく費用のくめんでした。

幕府の勘定奉行は十万両から十四.五万両くらいの間のようなことをいいましたが、かりに最低の十万両にしかところで大金であり、それに、本当のことは工事を初めてみなければわからないといった、たよりなさでした。

第二に、なれない異郷の地で、川水につかりながら泥まみれになって人夫の仕事をするのは、武士たちにとり、大変な屈辱でした。

工事の責任者たる者は、その嫌な労働を自分の部下たちに命令しなければならないのです。

自分でする以上に、つらい仕事といえましょう。

誰もが嫌がる任務であれば、当然ながら、この工事を引受けよと主張した平田靱負がか自分でやらなければなりません。

靱負は覚悟をきめて、治水工事の総奉行になりました。

副奉行には伊集院十蔵(いじゅういんじゅうぞう)が選ばれました。

日頃から靱負か信用している後輩であり、さきの会議の時にも靱負の意見を支持してくれた人物です。

彼らの下で、現場の責任者となる役人は二十人、実際の工事にあたる一般の武士と足軽あわせて八百人がきまりました。

こうして出発の準備がすすめられている間に、藩主の島津重年は幕府にあてて、

「このたび、濃尾平野の治水工事を島津家にお命じくださり、当家として、これにすぎる光栄はありません。

喜んでお引受けいたし、目的を達成する所存にございます。」

と、嫌で嫌でたまらないことを引受けさせられたのに、このような礼状を書かなければなりませんでした。

人選をすすめるのと一緒に、最大の難関である資金集めにもとりかからなければならないのです。

こういう種類の仕事は、実際に初めてみると、最初の予見より多く費用がかかるものだ。

幕府の見積もりを多くとって十五万両として、その倍は用意しておかなければならないだろう。」

靱負はそう判断して、募金目標を三十万両とさだめ、方法として、三通りを考えました。

一つは大阪の金持ちの商人たちから借金することです。

一つは武士たちの俸禄の一部を天引さして藩に寄付させることです。

そしてもう一つは、領内の農民たちから年貢を余計に取立ることです。

靱負はこの三つの策を、三つとも実行することにきめました。

|

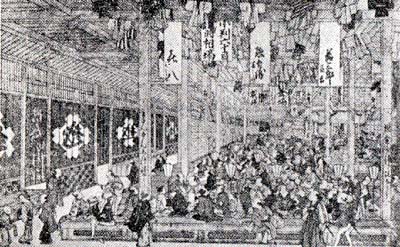

大阪の金持ちの商人、呉服屋のにぎわい

当時の大阪は商人の町で日本一のにぎわいだった。

|

自分たちの生活には一文の得にもならぬ工事のために犠牲をしいられるのですから、薩摩の武士にとっても農民にとっても、たまったものではありませんでした。

しかし、何としてでも金を集めなければならないので、藩でもすべての出費をきりつめ、すこしでも多く工事にふりむけられるよう、倹約令を発しました。

宝暦四年正月二十九日、工事のために選ばれた総勢八百人余りが、鹿児島を出発しました。

戦国時代このかた、たえて見ることのなかった大兵団の旅だちに、町中は大騒ぎでした。

しかし、勇ましい戦の門出と違い、武士の身には不名誉きわまる土方工事のためにくりだしてゆくのですから、出かける方も見送る方も、何かしめっぽい、わりきれない空気でした。

途中の大阪で、主だった役人たちは資金集めに奔走(ほんそう)しなければなりませんでした。

日頃から関係のあった商人たちをおとずれ、事情をくわしく説明して、それに必要な費用を何とか都合してもらえないだろうかと頼みました。商人たちは、

「それはまことに大変なお仕事でございますな。ご苦心のほどお察しいたします。」

「きついお役目でございましょうが、きっとご公儀の方でも薩摩さまの実力を見こんだこそ、お命令になったに違いありませぬ。 この大任を立派にはたされて、ご公儀をおどろかせておやりなさいまし。」

などと、なぐさめたりはげましたりしましが、一番肝心なお金の話になると、とたんにしぶい顔になってしまうのでした。

商人たちにしてみれば、それは当然のことでした。

彼らは薩摩藩と取引をして利益をあげてきたのです。

薩摩藩のもうけになることなら、彼らにとっても得になりますが、薩摩藩の損にしかならないことの資金に用立てするのは、ぜっかくかせいだお金を、ムザムザとすてるようなものでした。

そこで商人たちは

「日頃お目をかけてくださる薩摩さまのお頼みゆえ、なんとかお役にたちたいのはやまやまですが、何分にも、ない袖はふれぬという言葉もございますように、とてもお申し出の大金を整えることはむずかしゅうございます。」

と、言葉はていねいに、しかしながらハッキリと、靱負たちの頼みを断わろうとしました。

だが靱負たちもいまは必死でした。

ここで断わられては大変と、恥も外聞もすてて、何度も何度も頭をさげて泣きつきました。

このようなことをくり返して、ようやく二十二万両だけを集めることができました。

商人たちは、むだな出費をしいられて不快な顔をしましたが、薩摩の役人たちにとっても、気持ちは全く同じことでした。

「やれやれ、たまらないことじゃ。

何のためにこのような恥さらしをしなければならぬのか、つくづくと世の中が嫌になった。」

そう思って、情けなさに溜息をつかました。

薩摩藩士たちが濃尾平野に到着したのは、二月二十三日といわれています。

水害でたびたび痛め付けられている土地ですから、立派な宿屋などあるわけもなく、一同は近くの農家に分かれて泊まることになりました。

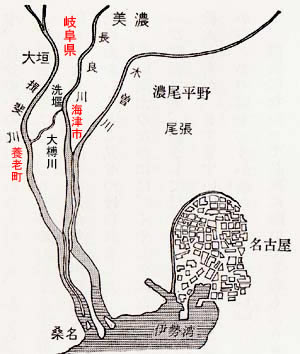

工事の行なわれる場所は、いまの三重県桑名の近くで、伊勢湾ヘそそいでいる木曽川、揖斐川、長良川の合流点にあたり、その付近の、長さ約六十キロ、幅五十ないし六十キロにわたる広い地域でした。

ところで、この工事は薩摩藩の人手と費用を使って行なわれました。

設計図は幕府がえがき、幕府から派遣された役人がやってきて、すべての監督を行ないました。

つまり平田靱負はじめ薩摩の武士は、その監督の下でこき使われる人夫と同じだったのです。

幕府の最高責任者は吉田久左衛門といって、美濃国の代官をつとめる男でした。 そのほか江戸からも、何人かの役人が出張してきました。

これらの役人たちは大威張りで命令をくだします。

薩摩の武士にしてみれば、それらの 役人たちの給料まで自分の方でだしながら、威張りちらされるのですから、どうにもやりきれない気持ちでした。 |

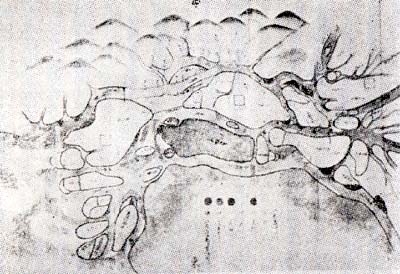

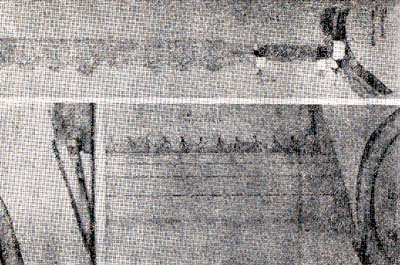

宝歴治水工事の設計図。

たびたび設計を変えたので、貼り札のあとが見られる。

|

ただ一つだげ薩摩の武士たちをなぐさめたものは、地元の農民たちの歓迎ぶりでした。

農民たちのなかには、

「わしらのためにわざわざ遠い薩摩からおいでくださったのだ。大切にしなければ罰があたるぞ。」

と感謝して、お酒やごちそうをだして、もてなしてくれる者がありました。

ところがそのことを知った幕府の役人たちは、

「そのようにしてもてなしては、薩摩の武士どもがつけあがってよくない。」

といいだし、農民たちに、

「薩摩の武士たちの食事は一汁一菜にかぎり、それ以上のごちそうをだしてはならないぞ。

酒も飲ませてはいけないぞ。

宿泊の費用は、かかっただけ遠慮なく取立よ。

物を売る場合には、ほかの土地よりも安く売ってはならない。かならずその場で代金を取上げよ。

彼らを泊める部屋は、どんなに汚くてもかまわない。

それにたいして薩摩の武士どもが文句をいってきたら、ただちに幕府の役所へ密告せよ。

彼らをかばいだてるような態度をとる者は、たちどころに捕えて処罰するぞ。」

と、きびしくおどしつけました。

鹿児島から長い日数をかけて二月二十三日に到着した薩摩藩士の一行は休むひまもなく、二月二十七日から工事にとりかかれという命令を受けました。

「春になって山の雪がとけると、川の水が増し、仕事か困難になる。

そのため本格的な工事は秋になって水がへってから行なうことにするが、その前に、とりあえず雪どけの増水を防ぐだけの仮り工事をやっておくことにする。」

そう幕府の役人は申し渡しました。

薩摩藩士たちにとって、まことに苦しい毎日が続きました。

大体、鹿児島という土地は、以前から水害の少ないところなので、堤防を築いたり川底を掘りさげたりする仕事になれた者は、一人もいませんでした。

それにひきかえて、幕府からきた監督たちはこの方面の専門家ばかりです。

その矢つぎばやの命令に、薩摩の武士たちは泥水のなかでマゴマゴしなければなりませんでした。

すると監督たちは待っていましたとばかり、

「薩摩というところは、同じことを二度も三度も申さなければ通じないお国柄とみえますな。

江戸では三歳の子供でも、このくらいのことは、一度いっただけでその通りにいたしますぞ。」

と、ネチネチと嫌味をあびせるのでした。

また監督たちは、わざわざむだな工事をやらせて費用が余分にかかるようにしむけました。

薩摩の武士たちは、そのたびに気が気ではありません。

監督にむかって、ハッキリと抗議する者もいました。

ところがそれを聞くと監督は、

「さすがに田舎だけあって、薩摩の方々は、こまかいことによく気がおつきになる。

いまどき江戸ではそのようなみみっちいことを申す者など、一人もおりませぬ。

ひさしぶりでめずらしい話を聞くことができたわ。」

などと、またしても無礼な言葉をあびせます。余りの扱いに腹をたてて、薩摩の武士のなかには、

「おのれ、憎い奴め!」と、思わず刀に手をかける者もありました。

ところがそれをみると監督は、

「おお、お斬りになるおつもりか。おもしろい、斬ってみなされ。

おとにきく薩摩隼人のお手なみ、とくと拝見させていただこう。

そのかわり、後でどんな騒ぎになっても知りませんぞ。」

と、かえっておかしそうに冷笑する始末でした。

幕府の役人を傷つければ、後でどのようなことになるかぐらいわかりきったことです。

自分の命だけならまだしも、かならず島津家にわざわいをおよぼすでしょう。

そう考えると、武士たちは唇(くちびる)をかんで、我慢する以外、仕方がありませんでした。

そのくやしそうな顔を見ながら、幕府の役人たちは声をたててせせら笑い、遠ざかってゆきます。

平田靱負はこうした場面を幾度も見せつけられました。

そのたびに彼は、いきりたつ藩士をなだめてまわりました。若い武士のなかには、くやしさにたえきれず、

「ご家老さま.どうして黙っているのです。

ご家老さまがおとなしくしていなさるので、幕府の役人どもが.ますますいい気になるのだ。

ご家老さまに迷惑はかけません。責任は自分でとるから、あの男をどうか斬らしてください。」

と、靱負にむかって必死に願いでる者もありました。

そのあげく、永吉惣兵衛、音方貞淵という二人の武士は、

「こんな恥さらしなまねは、もうごめんじゃ。こんなことをするくらいなら、死んだほうがましだわ。」

とさけんで、腹を切って自害してしまいました。

その夜、靱負は宿舎の暗いろうそくのもとで、

「私だって本当は、あの幕府の役人どもを斬り殺してやりたい。

そうしたらどんなに気が晴れることだろうか。

しかし、お家の安泰を考えれば、ただ、堪えしのぶ以外に方法がないのだ。」

とつぶやいて、一人くやし涙にくれていました。

悪い時には悪いことが重なるものです。

工事が始まって一ヶ月ほど過ぎた頃、島津重年の奥方が病気でなくなりました。

いまとはちがって何かといえば縁起をかついだ時代です。

まるでそのことが工事に不吉なことのおこる前兆のように感じられ、薩摩藩士たちの気持は、ますますめいってしまいました。

4 死者があいつぐ top

そのうちに春がきて、はたして山の雪どけで、工事はすすめられなくなりました。五月二十二日に幕府の役人は、

「これ以上、水かさが増してはかなわないから、ここで一旦工事を中止する。

秋になって水が減ったら、今度こそ本格的な仕事にとりかかる。そのつもりで、覚悟していなされよ。」

ところが、増水がはじまってみると、それまでに工事した個所のあちらこちらが、増えてきた水の勢いでこわれだしました。 薩摩の武士たちは、全力をつくしてやったつもりの工事が、このありさまなのを見て、

「あれだけ努力したのに、やっぱりだめであったか。

しかも、この秋からの仕事は、これまでよりもっとひどいと申す。

一体どんなことになるのやら、見当もつかぬわい。」

と絶望的な気持ちになりました。

そんな思いも知らぬげに、幕府の監督たちは、工事のやりかたを口実に、またまた意地の悪い文句をいってきます。

彼らにとっては、そのことは何よりも楽しみらしい様子でした。

そんなことが重なって、武士たちはたえずイライラしていました。

そういう時には、ほんのちょっとしたいさかいが、取返しのつかない争いの原因にもなります。

薩摩藩士同士の間でも、始終、喧嘩かおこり、あげくりはてに、さきの二人のあとを追って自殺する者があいつぎ、その数はとうとう四十人以上にも達しました。

一方、夏にさしかかるとともに、流行病にかかって死ぬ者も続々とでました。

衛生状態の悪い、田舎のあばら屋の中です。

医者の手当てもろくに受けられず、本国であれば助かるはずの者が、次々と三十三人も命を落としました。

彼らは熱にうなされながら、幕府をのろい、監督たちをののしりながら息を引取りました。

「この者たちの最期のさけびを、あの役人どもに聞かせてやりたい、」

靱負は心からそう思いました。

けれども、もし本当にそんなことをしたら、また余計なゴタゴタがおこるのは明らかでしたから、実際には、死者たちの声が外へもれないように、おしかくすほうの努力をしなければなりませんでした。 |

衛生状態の悪さから工事現場では病に倒れる者が多数でた。

|

また靱負は死んだ武士たちの霊を、いつまでも弔(とむら)ってやるわけにもゆきませんでした。

秋からの本格的工事にそなえて、その準備に走りまわらなければならなかったのです。

「全く大変な難行苦行だわい。相当な覚悟はしてきたつもりだが、まさかこれほどとは思わなかった。」

彼は溜息とともにつぶやきました。

ともすれば崩れそうになる気力をふるいたたせて、また仕事にとりかかりました。

「こんなに大勢の人間が死んでは、とても手がたりなくなる。」

彼は鹿児島へ急使をたてて、秋までに応援をよこしてくれるよう、手配もしなければなりませんでした。

さらに一方では、工事に使う材料として、たくさんの石や材木を集めなければなりませんが、それらが思うように手に入りません。

石が集まらないのは、地元の農民たちが石運びを嫌がって、なかなか命令どおりに働かないためでした。

幕府の監督たちは、

「これというのも、平田靱負どののやりかたが下手(へた)だからじゃ。

こんなことでは、いつになっても工事ははかどらないぞ。」

と、またしても嫌味をならべたあげく、わざわざそのことを江戸の役所へ告げ口するという意地悪い行動さえとりました。

江戸では、薩摩屋敷の留守居役である岩下左次右衛門(さじえもん)が、一色周防守(いっしきすほうのかみ)によびだされ、厳重な催促を受けるありさまでした。

左次右衛門は困ってしまい、とにかく平田靱負にあてて手紙を書き、

「幕府の方では大変急いでいるようすゆえ、いろいろご苦労はがあるだろうが、できるだけ仕事を急いでいただきたい。」 と申しおくる以外にありませんでした。

靱負は板ばさみになり、毎度のことながら腹黒い幕府のやりくちに、煮え湯を飲まされたような思いました。

「もし、相手が薩摩の百姓であれば、藩庁の命令ひとつで強制的に石運びをさせることもできる。

しかし、ここは異郷の地だ。他国の百姓をむりやり働かせる権限は、私にあたえられていない。」

結局、石運びをはやく行なうには、賃金をたくさんはずむ以外に方法がありません。

このため、またも余分な費用がかかりました。

材木も、近くの森から伐りだしてくれば間に合うものを、幕府の方では、

「いやしくもご公儀のお仕事に、そこいらの木など使うことはできぬわ。

木曽の山にはえている上等の木材を用いなければならぬぞ。」

と命令して、わざわざ遠方から高い運賃と手間をかけて、たくさんの材木を運ばせました。

九月二十二日、いよいよ第二期の本格的工事が開始されました。

薩摩藩士は全部で四班に分かれて、それぞれ割当らにれた部署におもむきました。

こうして数日、順調に工事がすすみました。ところがその頃をねらって、幕府の方では、もっとも手ひどい意地悪を行なったのです。

それは、今までのような、ただ口先だけの嫌味ではありませんでした。 |

木曽の材木の伐り出し

|

はじめの予定にはなかった工事を、突然、追加するよう命令してきたのです。

しかもその工事は、これまでのどの工事よりも大変であり、多くの費用を必要とするものでした。

幕府の監督は靱負(ゆきえ)をよんでいいました。

「これまで予定していた新伊尾(しんいお)川の開削(かいさく)は、それはどの効果が期待できぬゆえ、中止することにいたした。」

新伊尾川の開削というのは、支流の一つである伊尾(いお)川につなげて新しく運河を掘り、伊尾川のあふれた水をそちらへ流し、周囲の田畑へ水害のおよぶのを防ごうという計画でした。

一ヵ所でも工事がはぶかれれば、その分だけ費用もうくことになります。

靱負はホッとしました。ところが、その靱負にシッペ返しのように、幕府の役人は、

「そのかわり、新たに、二つの工事を追加することにいたした。

一つは大榑(おおぐれ)川に洗堰(あらいぜき)を設けるものである。

もう一つは油島新田(あぶらじましんでん)のさきに、締切堤(しめきりつつみ)を築くものである。」

と冷酷に宣告したのでした。

5 新しい難題 top

大榑(おおぐれ)川(岐阜県輪之内町→同養老町間)の洗堰(あらいぜき)と、油島新田(岐阜県海津市)の締切堤(しめきりつつみ)は、薩摩藩士を苦しめた濃尾平野の治水工事のなかでも、とくに「二大難工事」といわれたものでした。

大榑川は長良川から分かれて、揖斐(いび)川へそそいでいる川です。 つまり二つの大川をつないでいる支流にあたります。

長良川は揖斐川よりもずっと水位が高いので大樽川の水は坂道をくだるように、非常な速さで揖斐川へ落ちこみます。

特に増水期がくると、その勢いは滝のようにたって、揖斐川の水をいっきょにあふれさせます。

一方揖斐川は揖斐川で、やはり増水した水が川上から流れてきます。

二つの流行がそこでぶつかって、揖斐川は氾濫をおこし、周囲の田畑へあふれだすことがしばしばありました。

そこで大樽川の川上ちかくに、石で作った堰(せき)を設け、そこで一旦流れをせきとめ、水勢を弱めて揖斐川へおくろうというのが、工事の目的でした。

一方、長良川はさらに流れくだって、木曽川と合流します。

その木曽川ももっと下流では、揖斐川とひとつになります。

ところがその合流点でも、木曽川の水位は揖斐川よりも二・五メートルほども高く、増水期には激流が揖斐川へ流れこみます。 |

濃尾平野の川の図

|

その激流におされて、揖斐川の川上から流れてきた水はとめられるどころか、かえって逆流をおこし、沿岸へあふれだします。

そのため、この近くにあった七郷輪中は、水害に見舞われどおしでした。

油島新田の締切堤とは、この合流個所に人工的な堤防をつきださせ、木曽川から落ちこむ水量をへらそうという計画のためのものでした。

この二つの工事の追加を聞かされたとを、さすがの靱負もおどろきのあまり、顔色を失いました。

それがどれほど大変な仕事か、すでに現場を何度も見ている彼には、容易に見当がつきました。

「ああ、こんなことまでやらされるくらいならば、初めに思いきって断わってしまうべきだった。

たとえ戦いになろうとも、まだしもその方がましだったろう。」

靱負はいまさらのごとく、幕府の腹ぐろいやりくちにいきどおりを感じ、同時に自分の見通しのあまかったことをくやみました。

しかし、一旦工事に着手してしまった以上、いまさら中止するわけにはゆきませんでした。

幕府の命令のままに、無理を承知でやる以外に道はありません。

「私はさきに多くの藩士たちの反対をおさえ、この工事を引受けることを主張した。

その時すでに、私の幕府にたいする敗北は決定していたのだ。」

彼はあらためて、もう一度だけ努力しようと、しいて勇気をふるいたたせました。

しかし、初めに用意した二十二万両余りの予算は、これまでの工事で、ほとんど使いつくされていました。

新しい難工事のためには、またまた資金集めから行わなければなりません。

島津重年は、その頃江戸の藩邸で病床にありました。

靱負は、

「ご病気の殿さまに、これ以上のご心配をおかけして、万一のことがあったら大変である。

殿さまにはお話せずに、私一人の責任で、費用を何とか調達しよう。」

と、考えました。

藩主のゆるしをもらわずに、家老が独断で莫大な募金をするのは、藩のおきてにそむくことでした。

だが靱負は重年の身を案じればこそ、その違反をあえておかそうと決心したのでした。

靱負は工事の指揮をほかの者にゆだね、自分はまた大阪へでかけてゆき、再び商人たちの前に頭をさげて、改めて借金を頼みました。

当然商人たちは、前にもましてあらわに不愉快な態度をとりました。

「このまえだって、ずいぶん無理をして、お貸ししたのですぞ。

いくら薩摩さまのお頼みでも、ちと度がすぎはいたしませぬか。」

そういう皮肉をあびせられながらも、靱負は前にもまして、卑屈ともいえるほどの態度で、無理な頼みをくり返す以外に方法がありませんでした。

その努力のおかけで、約十八万両という資金を手にいれることができました。

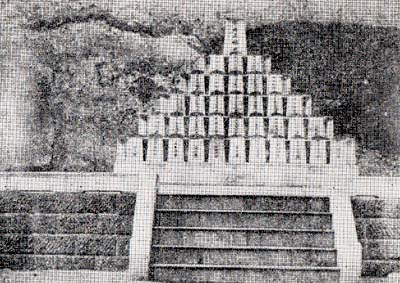

その十八万両をつぎこみ、新しく鹿児島から派遣されてきた応援の人員を加えて、大榑川(おおぐれがわ)の洗堰(あらいぜき)と、油島(あぶらじま)新田の締切堤の構築が始められました。

はたしてこの両工事とは、想像を絶する困難につきまとわれました。

ひとくちに「川のなかに堰(せき)を作る」といってしまえば、なんでもないように受取れるでしょう。

だが実際の大榑(おおぐれ)川は、急斜面を滝のように流れているのです。

その急流に体ごとつかりながら、石を積みあげてで百三十メートルにもおよぶ堰をこしらえるのですから、薩摩藩士からの苦心は大変なものでした。

しかも工事の最中にも長良川は洪水をおこし、その水が大榑川へおしよせて、せっかく途中までつくりかえた堰をぶちこわしてしまうことがたびたびでした。 |

油島新田締切堤(上)と大槫川洗堰工事の設計図

|

その都度、またしても監督の幕府役人のあざけりと、嫌味を聞かされなげればなりません。

薩摩藩士たちは溜息をつきつつ、新しく石を買い入れて、初めから工事をやりなおさなければなりませんでした。

油島新田の締切堤は、さらにそれを上まわる、難行苦行の連続でした。

場所は、木曽川と揖斐川という二つの大きな川の合するところであり、規模からいっても、大樽川の比ではありませんでした。

その激流のどまんなかめざして、北側から約一キロメートル、南側から約三百五十メートルの堤防を築こうというのですから、考えるだけでも大変な工事でした。

堤防の土台を作るのに、いきなり土をありあげても、みんな流されてしまいます。

そこで土地の船頭に頼み、古くなった舟を売ってもらい、それをべつの舟につないで川のまんなかへ持っていって、石をつんで沈めました。

また古舟のかわりに、大きな材木に石をくくりつけて沈めたこともありました。

そういう基礎工事を行なってから、そのうえに土をもりあげるようにしました。

油島新田の堤防作りには、さらにもうひとつ.やっかいな問題がありました。

それはこの場所が、美濃、伊勢、尾張という三ヵ国の国境にあたっていたことです。

どこの国の農民たちも、水害はまぬかれたいが、田畑の灌漑用の水は使えるようにしておきたいと強く願っていました。

堤防の位置がわずかに一方にずれるだけで、その国の農民だけが得をし、もう一方の農民が損をするようなこともおこり得ます。

三ヵ国の農民が公平な利益にあずかれるようにするために、ずいぶん気をつかわなければなりませんでした。

これらの工事は、宝暦四年九月から始められ、翌五年三月まで、約半年間にわたって続けられました。

その間に、幾度も水害がおこり、せっかく完成しかけた工事も、そのたびに振出に戻ってしまいました。

第一期工事のときと同じように、今度も十四人の薩摩藩士が次々と腹を切って自殺しました。

しかし、そうした苦労を重ね幕府の監督たちから悪口をあびせられるたびに、生残った武士たちのなかからは、

「よし、こうとなったら、とことんまでこの工事をやりぬいてやる。小生意気な江戸の役人どもを、最後にアッとおどろかせてやる。」

という、ふてぶてしいほどの反抗心もおこってきたのでした。

6 平田靱負(ゆきえ)の最期

top

宝暦五年(一七五五)三月二十八日。油島新田の堤防の総仕上げを最後に、薩摩藩上たちを苦しめぬいた難工事はついに完成しました。

四月半ばになると、できあがり具合を検分するために、江戸から牧野織部、細井九助という二人の幕府の高官が、大勢の家来をひきつれてやってきました。

広大な工事区域を見まわり、薩摩藩士たちのなしとげた仕事に非のうちどころりないのを見ると、さすがの意地悪い幕府側も、思わず感歎の声をあげました。

こうして薩摩の武士たちは、ようやくつらい労働から解放され、鹿児島へ帰ることになりました。

帰国ともなれば、さすがに彼らは、ウキウキと楽しい気持ちになります。

「わしがこの工事をやったという記念に、何かここへ残しておこうじやないか。」

誰いうとなく相談がまとまり、彼らはめいめいマツの苗木を買い求めて、それを油島新田の締切堤に植えました。

しかし平田靱負の心中は、もっとずっと複雑でした。

彼はまず鹿児島の藩庁へあてて、工事完成の報告書をくわしく書きました。

「これで、私の仕事は終った。」

けれども、その時.彼の心は、あたえられた任務をぶじにはたせたという満足感とは反対の、うらさびしい思いでいっぱいでした。

目の前にひろがる濃尾平野、その間を流れてゆくいくつもの河川、そして、そこに作られた新しい工事のあと、それらを眺めながら、彼は口のなかで、

「これはわが藩にとって、けっして誇りではないのだ。

薩摩藩のかけがえのない貴重な財産と、多くの人命とを、縁もゆかりもない他国の百姓どものために、無理やりに奪われたという、屈辱のしるしでしかないのだ。」

とつぶやきました。

そう考えると、苦心してやっとできあがったこの工事現場に、つばを吐きかけてやりたいくらいの腹だたしさを覚えるのでした。

さらに彼は、この工事に着手して以来のできごとを、改めて思いおこしました。

「私は、この無理難題を引受けるといいだした張本人なのだ。お家の安全のために、これ以外の方法はなかった。

私のくだした判断は、間違ってはいなかったと思う。

その結果、私にあたえられたものはなんだろうか。

一つは、多くの藩士たちの生命を、ムザムザ失われたという、いたましい事実、もう一つは、殿さまに無断でこしらえた多額の借金である。 この借金は、あくまでも私が個人の責任で借りたものだ。

そして私には、それを返せるあてなど、全くないのだ。………」

そして最後に彼は、自分自身にいい聞かせるように、

「今はなにもかも終った。私の任務も、また私の恥辱にみちた人生も………。」 |

とつぶやいたのでした。

五月二十四日、靱負の書きあげた報告書をたずさえて、早馬が鹿児島へむかいました。

また ほかの武士たちは荷作りを終え、いよいよ明日は郷里へむかって出発だと、はしゃぎたい気分にかられていました。

だが靭負(ゆきえ)はその夜、一睡もしないで、宿舎の自分の部屋にとじこもっていました。

やがて明けて二十五日となり、東の空がしらんできました。 靭負は座敷のなかから、その日の出を伏しおがみ、それからむきをかえて、薩摩国のある西の方角に深々と頭をさげました。

そして、彼は短刀をとりだし、腹を真一文字にかき切って、自害して果てました。

年は五十二歳でした。あとには、

住みなれし里もいまさら名残りにて

たちぞわずらう美濃の大牧

と書いた辞世の歌が残されていました。 |

工事が完了した報告書を書いて、早馬を鹿児島に送った後、

靭負(ゆきえ)は部屋に閉じこもり、自害して果てました。

|

大牧というのは、靭負の宿舎のあったそのあたりの地名です。

伊集院十蔵は、郷里へ帰る一行とわかれて江戸の藩邸におもむき、病床に伏している藩主の重年(しげとし)に、工事がぶじに終了したこと、その直後に、平田靱負か切腹したことなどを報告しました。

一部始終を、重年はどんな気持ちで聞いたことでしょうか。

それからまもない六月十六日、重年の病気はにわかにおもくなり、まるで靱負のあとを追うかのように、世を去ったのでした。

7 ほまれの千本松 top

それから長い間、薩摩藩では、この治水工事にまつわる様々な出来事を、いっさい外部に発表せず、また藩のなかでもおおっぴらに話すことをおさえました。

一つには、この事仟が藩にとって、けっして名誉なこととは考えられなかっだからでしょう。

また一つには、これが人々に知れわたり、幕府にたいする怒りや憎しみがひろまって、余計なゴタゴタが生じては困ると用心したからでしょう。

薩摩藩が自国の歴史をまとめた『島津国史』でも、このことについては、くわしく述べるのをさけています。

したがって平田靱負や多くの藩土たちの死の真相は、世の中には知られませんでした。

彼らの筆舌につくせない無念の思いも、むなしく忘れられることになりそうでした。

けれども工事に参加した武士たちは、帰国後に身内の者たちに、仕事のつらかったことや、待遇の悪かったことなど、話して聞かせたに違いありません。

またこの工事によって受けた莫大な出費は、幕府のねらった通り、薩摩藩にとって大変な痛手となり、そのしわよせで一般の武士たちも長く貧乏に苦しめられるはめになりましたから、薩摩藩土の間には、この無茶な難工事を押付けた幕府へのうらみが、ひそかに、しかし根づよく残ったことでしょう。

ある歴史学者は

「明治維新のとき、薩摩藩が徳川幕府打倒にふみきった一つの原因は、この濃尾平野の治水工事にある」

とさえいっています。

もしそうであるならば、島津氏をしめつける目的でとった政策が、あべこべに幕府を倒すという皮肉な結果をまねいたともいえましょう。

しかし、濃尾平野における薩摩藩士たちの苦闘を、だれよりもよく記憶していたのは、薩摩の人たちではなくて、地元の農民たちでした。

宝暦年間のこの治水工事は、期待どおり美濃、伊勢、尾張の三ヵ国三百の村々に、何らかの恩恵を残しました。

もちろん土木技術のまだ幼稚な時代になされた工事でしたから、これで水害が完全に防がれたというわけにはゆかず、水害はそれから後もおこりましたが、工事以前にくらべれば、被害はずっと少なくなりました。

そこで農民たちは、

「薩摩さまのおかげがなかったならば、自分たちは、もっとずっと恐ろしい目にあわなければならなかっだろう。」

としみじみ感じました。

彼らは薩摩の武士たちに感謝し、その思い出も、親から子へ、子から孫へと、代々、語り伝えてゆきました。

地元の農民たちは平田靭負はじめ、この工事に殉じて死んだ人々を、いつしか「薩摩義士」とよぶようになり、

「忠臣蔵の赤穂義士にもおとらない、武士の手本である。」

とさえ、ほめたたえるようになりました。

明治になってから、この土地の有志たちは、

「赤穂義士があれほど有名になっているのに、薩摩義士の話は少しも世間に知られていない。

これは残念なことだし、第一我々の村のために、命をすててつくしてくれた々に申しわけないではないか。

自分たちの努力で、薩摩義士のことを日本中に知らせようではないか。」

と考え、昔の古い記録をいろいろと調べ、宝暦年間の治水工事と、薩摩の武土たちの働きにつして研究しました。 |

鹿児島の城山にある薩摩義士の碑

|

|

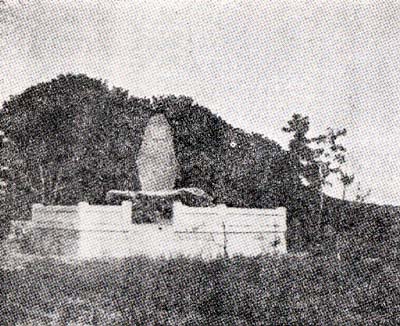

油島千水松の宝暦治水碑

|

薩摩の武士たちが植えていった松(千本松)

|

それらの人々の奔走によって、明治三十三年(一九〇〇)四月、油島(あぶらじま)新田の締切堤には、それを記念する「宝暦治水之碑」が建てられ、盛大な除幕式が行なわれました。

また、著書や論文も、その当時から現在までに、いくつも書かねていますが、そのうちの大部分は濃尾平野の地元の人によって書かれたのです。

大正五年、政府では平田靱負にたいし、従五位いう位を贈りました。

薩摩藩土たちが帰国に際して、油島新田の締切堤の上に植えていった苗は、見事なマツ林に成長し、「ほまれの千本松」とよばれ、現在では国の史跡に指定されています。

一方、地元の鹿児島でも、平田靱負の家のあとが記念公園となり、そこに彼の銅像が建てられています。

このようにして、薩摩の武士たちの事績は後世の人々の注目を集めるようになったのですが、それらのなかで、もっとも興味をひくのは濃尾平野の人々の感謝の気持ちによって、薩摩藩土たちの業績が日本中に伝えられたということでしょう。

『宝暦治水と薩摩義士』を書いた伊藤信は、その序文で、

「明治二十九年九月、私の故郷、高須輪中に再度の入水のあったときであった。………

忘れもせぬその夜、堤防上の仮り小屋に避難した私たちは、一夜まんじりともせず、幼心に天候回復を念じていると、同じ思いの祖母と母とは、こもごも薩摩義士が油島締切工事の犠牲となって切腹したことを、私たち兄弟に語り聞かせてくれた。 そして『私らは祖先以来、この人だちから少なからぬ恩恵を受けていることを忘れてはならぬ』とつけ加えた。

恐怖の一夜のこの物語は、永久に私の幼心に刻みつけられたのであった。」 |

と、子供の頃の思い出を述べています。

おそらく濃尾平野のどこの村でも、これと同じように薩摩義士の物語が語り伝えられていったのでしょう。

そしてこの地方の人々は、薩摩義士にたいする感謝を、心の中に植えつけられて育っていったのです。

このことこそ平田靱負はじめ、悲運のうちに世を去った武土たちへの最大の供養といえるのではないでしょうか。

top

**************************************** |