|

****************************************

HOME 概要 宮崎安貞 青木昆陽 平田靭負 大蔵永常 中山久蔵 川上善兵衛

川上善兵衛(かわかみぜんべえ)

1 越後平野の小作人 top

今では「米どころ」の一つに数えられている新潟県の越後平野も、その昔は稲作に適さず、農民たちは難儀をしていました。 イネばかりではなく、ここではすべての作物がうまく育ちません。

それは土地の水はけが悪く、ジメジメとねばっこくて、植物の根はうまくのびることができなかったからです。

鎌倉時代(一一九二〜一三三三年)までは、このあたりは人の住まない沼地でした。それで、最初にこの土地に住みついた農民たちはすっかり途方にくれてしまいました。

よその土地からこの越後平野へ移住してきた人々には、みんなそれぞれ、何か理由があって郷里を離れてきたのですから、いまさらひき返すことはできません。

彼らは運命とあきらめて、この作物の育ちの悪い平野の開墾を始めました。 水気の多い上地ですから、乾いた土地に適するものはできません。

農民たちは水田をひらき、イネを植えました。 |

いまは「米どころ」となった越後平野。しかしここは、

鎌倉時代には米どころか、すべての作物が育たない沼地であった

|

水田は平野に広がってゆきましたが、元々植物の育つのに適さない土地ですから、他の地にくらべて、出来の悪いのは、仕方のないことでした。

そのうえイネは熱帯性の植物ですから、育つときに高い温度を必要とします。

この生長期に天候が悪く、気温が低いとイネはのびることもできず、ひどい場合には一粒の米もとれないということになります。

こうした状態を冷害といいますが、越後平野の水田は、たえず冷害におびやかされ、凶作がくり返されました。

また、この平野には、信濃川、阿賀野川を始め、大小とりまぜた、たくさんの川が流れています。

これらの川がしばしば氾濫し、農民たちが苦心さんたんして作った水田を、無残にもおし流してしまいました。

冷害に加えて、水害が、農民たちを痛め付けたわけです。

昔から越後平野には「三年一作」という言葉が伝えられてきました。

三年に一度しか満足な収穫が得られないという意味です。

そしてせっかくとれた米も味が非常に悪く、「鳥またぎ米」などと言われました。

余りまずいので、鳥でさえ食べずにまたいでいってしまうという意味です。

そして、冬になると、この地方は、一面の豪雪にうずめつくされてしまいます。

暖かい地方なら裏作ということもありますが、冬の間は全く作物を作ることができません。

都会の人は大雪などというと、楽しいスキー場を思いうかべるかもしれませんが、越後の農民にとって、雪とは長い冬の間、彼らの仕事の邪魔をし、彼らの暮らしをみじめにおしつぶす、おそろしい白い魔物にほかなりませんでした。

品質の悪いまずい米でも、この地の多くの農民にとって、それはただ一つの収入源でした。

そのただ一つの収入源が「三年一作」なのですから、大変です。

不作の年は、村の男たちは冬の間、よその上地に働きにゆきました。

どこかで臨時の労務者となり、わずかの賃金をもらって、それを家に送り家族を養わなければなりません。

また生計を助けるため身売りをする娘たちもありました。

それでも暮らしてゆけない時、農民たちは金持ちから借金をしますが、それを返すのは容易ではなく、お金のかわりに、せっかく開墾した田畑を取上げられる者も少なくありませんでした。

こうして金持ちはドンドン土地をぶやして大地主となり、一方土地を取上げられた農民は小作人となって地主にこきつかわれ、ますますみじめた暮らしにおちてゆくのでした。

こうした貧しい小作人たちは、むしろを敷いただけの小屋に隹んで、まずいものを食べでボロを着て、朝はまだ暗いうちから、夕方はすっかり日の暮れるまで泥まみれになって働きました。

このようなくり返しがつづいて、越後平野は少数の金持ち大地主と、たくさんの貧乏小作人に分かれました。

そして地主の多くが、小作人の生活など全くかえりみず、自分かちの利益ばかりを考えて、情け容赦なく小作料を取立て、小作人の生活をますます苦しくしてゆきました。

川上善兵衛は、こうした越後平野の地主の家に生まれました。

しかし善兵衛は普通の地主とは違っていました。

彼は小作人に同情し、何とかして小作人の暮らしをよくする方法はないものかと考え続けました。

そして、これまで米よりほかのものは作られることもなかった越後平野の一角に、ブドウ園をひらきブドウ酒の産業をおこしました。

この産業の計画は不幸なことに、結果的には失敗に終わり、先祖代々受けつがれてきた川上家の莫大な財産は失われてしまいました。

しかし、善兵衛の行なったブドウに関する数々の研究は、専門の学者たちをび作りさせ、彼の生みだした多くの新品種は、ブドウの本場である山梨県を始め各地にひろまり、その後の日本のブドウ栽培を大きく発達させたのでした。

2 大地主の若さま top

川上善兵衛の家は、新潟県高田市(現上越市)郊外の高士(たかし)村にありました。

大きな地主で、所有する農地はいくつもの部落にまたがり、大勢の小作人をかかえて働かせ、年ごとに取立る小作料は莫大な量でした。 |

晩年の川上善兵衛

彼は日本のブドウを育てた

|

川上家の主人は代々、家をつぐと必ず「善兵衛」を名乗ることになっていました。

この川上冢の暮らしがどんなに贅沢なものであったかは、たとえば次のような話が伝えられていることからもわかります。

川上家では毎年一回、盛大な茶会を開いて数百人もの客を招き、食事をだしました。

その時に使う膳を年ごとに新しく用意するのです。

腕のよい職人を選んで膳を作らせ、名の知れた画家をよんでこれに漆(うるし)で絵をかかせます。

膳一つ作るにも、ずいぶんお金がかかります。

こうして費用をかけて作った膳も、一度使うと土蔵にしまいこんで、もう二度と使わないのです。

川上家の土蔵には、こうした膳が、山のように積みあげられていたということです。

善兵衛のお爺さん(この人も善兵衛を名乗っていたわけですか)は、非常に学問があり、江戸の政治家や学者たちと親しくつきあっていました。

その後を継いだお父さんもやはり学問のある人で、大里正(村長のこと)を務め、明治維新の際は勤皇方の志土たちを ひそかに援助したりしました。

そんなことで、明治時代になってからも、勝海舟、松方正義、品川弥二郎など新政府の高官を始め、多くの有名人たちが、新潟地方を旅行するとき、しばしば川上家にたち寄りました。高田市近くで川上家といえば、誰一人として知らぬ者のない家柄でした。

善兵衛はおさない頃、名前を善太郎といい、明治元年(一八六八)二月に生まれました。

善太郎がまだ小さいうちに、大里正(村長)を務めていたお父さんが死んでしまったので、まだ子供の身ながら、彼は川上家の主人となり、古くからのしきたりにしたがって名を善兵衛と改めました。 |

家柄を誇る川上家。大正12年、川上家を訪問した皇族。

右からふたりめは昭和天皇の皇后陛下

|

善兵衛のお母さんは、大変しつけのきびしい人で、

「おまえはこの川上家をしょってゆかなければならないのです。

人様に笑われないようによく心がけて、お行儀をよくしなければいけません。」

と、いつもいい聞かせ、特に礼儀作法には厳格でした。

小さいときからこういう教育を受けたおかげて、善兵衛は規律正しい、わずかなこともゆるがせにしない、几帳面さを身につけてゆきました。

その頃はまだ、いまのような小学校はありませんでした。

学問と教育に熱心な人が自分で塾を経営して、勉強したい子供たちを集めて教えていました。

ちょうどその頃、高士村に近い春日村というところで、川上家の親戚にあたる人が塾を開いていました。

善兵衛はお母さんの希望で、この塾に入りました。

その塾では、生徒たちはみな親もとを離れて寄宿舎に入り、子供たち同士で共同生活をしなければならない規則がありました。

いわゆる全寮制をしいていたわけです。

善兵衛も入学したその日から塾で寝起きする生活が始りました。

なにしろ生まれて初めて家を離れたのですから、ずいぶん寂しかったことでしょう。しかし、同時に、

「今までと違う、新しい生活を始めるのだ。」

という、楽しい期待もあったに違いありません。

一緒に暮らす同級生は、ほとんどが小作人の子供でした。

高士村の家にいるときには、つきあうことを許されなかった子供たちです。 |

16歳のころの善兵衛

当時は義務教育は無く、春日村の塾で学んだ。

|

周りの大人たちは、いつも、

「川上家の若さまと、小作人の子供たちとでは、お身分からかいます。

あのような汚い子供たちと、一緒にお遊びになってはいけません。」

と、口やかましく注意しました。

そんなことを言われるのは、善兵衛にはつまらないことでした。

たとえ身なりは違っても、同じ年頃の友だち同士、遊んだりふざけあったりしたいというのが、子供の偽りのない気持ちでしょう。

ですから塾にはいって、小作人の子供たちとはいえ、同じ年頃の者たちと一つ屋根の下で暮らし、自由につきあえるということは、善兵衛にとってうれしかったに違いありません。

ところが、せっかくそうした期待をいだいてはいってきた塾の生活は、善兵衛には余り楽しいものではありませんでした。

それは小作人の子供たちが、いっこうに善兵衛に親しんでくれないからでした。

彼らは善兵衛にたいして「善兵衛さま」「若旦那さま」などと、丁寧な態度で丁寧な言葉で、うやうやしく接してきます。 みんなはお互いに「おまえ」とよびあって、親しく仲良くつきあっています。

同じ友だちでありながら、自分にばかりヨソヨソしく冷たくするように感じられて、善兵衛は寂しく思うのでした。

それくらいならば、まだ我慢できるのですが、一緒に生活を続けているうちに、善兵衛はもっと嫌なことに何度もぶつかりました。

小作人の子供たらが集まって、何か楽しそうに話していることがあります。

善兵衛が仲間に入れてもらおうと思って近づくと、彼らは話をやめてしまうのでした。

ふたたび話はつづいて九善兵衛が加わってからは、何となく前とようすが違ってしまい、だれもが遠慮がちにしゃべるので、いっこうに話がはずみません。

つまり善兵衛は同級生たちから、うわべは若旦那さまなどとよばれて、いかにも尊敬されているようにみえながら、実際には、仲間はずれにされているのでした。

そればかりか、彼らは何かというと共同戦線をはって、陰で善兵衛に陰険ないじわるさえするのでしした。

善兵衛は一人寂しく思いました。

「自分は小作人の子供たちに、何も悪いことをした覚えはない。

それなのに、どうして自分だけがこうやってのけ者にされてしまうのだろうか。」

いくら考えても善兵衛にはその理由がわかりません。

その悲しみは、誰にもうったえることもできず、一人胸の中にしまいこんでいるよりほかはありませんでした。

3 青年のころ top

善兵衛は春日村の塾でひととおり勉強を終えると、

「これからの世の中は、よい学校を卒業していないと、大人になってえらくなれないのです。おまえも東京にいって、もっと上の学校で勉強しておいでなさい。」

というお母さんの言葉にしたがって、東京にでました。

そして福沢諭吉の経営する慶応義塾に入学しました。

けれどもここでの生活は善兵衛には満足することができませんでした。 いまはもう小作人の子供たちから嫌な思いをさせられることはありませんでしたが、肝心の授業がちっともおもしろくなかったからです。 かつて福沢諭吉は、理想に燃えてこの慶応義塾をひらきました。

明治維新のおり、官軍と幕府軍とが上野の山で激戦をくりひろげ、大砲の音があたりに轟きわたっているさなか、諭吉は浮足だつ学生たちを叱りつけ、いつもとかわりなく経済学の教科書を手にして、落ちつきはらった態度で講義を続けました。

「権力にあこがれる、薄汚い奴らの争いにまきこまれて学問をすてるようなまねは絶対にしてはならないぞ。」

という諭吉の信念を学生たちは叩き込まれたのです。 諭吉は慶応義塾の教育について、強い信念をいだいていました。 |

福沢諭吉が慶応義塾内に建てた、日本で最初の洋風の演説館

善兵衛は慶応に入学したが、二ヶ月で退学した

|

しかし善兵衛が入学したころには、論吉もすでに年をとり、往年のファイトを失いかけていたようです。

またこの頃は、学生たちも本当に学問がしたくて入学したというよりは、出世するための学歴がほしくて塾の門をくぐったという者の多い時代でした。

善兵衛はこんな雰囲気にあきたらず、とうとう二ヵ月後には退学してしまいました。

しかし、さすがに福沢諭吉は善兵衛のそうした気持ちを理解してくれて、けっして怒ったりはしませんでした。

のちに善兵衛がブドウについての本を書いたとり、その出版を応援してくれた人々のなかには福沢の門下生がずいぶん加わっていました。

東京にいる間、善兵衛は勝海舟からもいろいろと教えを受けました。

勝海舟はその昔、善兵衛のお父さんが大里正(村長)をしていた頃、川上家に出入りしていた一人でした。

善兵衛がたずねてゆくと、海舟は、

「おお、おまえさんがあの善太郎か。ずいぶん大きくなったのう。亡くなったお父さんによく似ている。」

などといって、暖かくむかえ、いろいろと世話をしてくれました。

善兵衛が慶応義塾をやめて郷里へ帰るときには、

安芳(やすよし)は安からぬ世をへしかども ことなく老いぬあわれ安芳

という和歌を作って善兵衛に贈りました。安芳というのは、海舟の別名です。

「日本はじまって以来の激動期を自分は文字どおり命がけで生きぬいた。

多くの同志たちが非業にたおれたのちも、その自分は生きのびて、こうして安穏に暮らしている。

この私の心境を、おまえもいつか理解できるときがくるだろう。」

という気持ちをこめて、海舟はこの和歌を善兵衛に贈ってくれたに違いありません。

善兵衛は高士村に帰ってきました。

お母さんは残念がりましたが、善兵衛はへいきでいうのでした。

「慶応義塾では、私がすでに知っていることしか教えてくれませんでした。

あのようなことならば、わざわざ高い費用をかけて東京まででかけてゆく必要はありません。

私はこれから自分一人で、もっと程度の高い学問をやるつもりです。」 |

そうして善兵衛は高士村の自宅の一室にこもり、東京からたくさんの本を取り寄せて、一生懸命に勉強を始めました。

月日は流れて、善兵衛は成人式を終えました。

勉強のほうも、ドンドンすすみました。

漢文で書かれた書物をよく読み、中国の哲学や歴史に特に興味をもちました。

この頃、善兵衛に強い感化をあたえた人物が現れました。

それは武田範之(はんし)という坊さんでした。

坊さんといっても、ただお寺にいてお経をあげればよいという人でなく、日本の国を いや日本だけでなく、世界中の国々が仲良く一緒に発展するにはどうしたら良いかなどを真剣に考える人でした。

ただ考えるだけでなく、その目的のためには危険をおかして、実践活動にとびこんでゆく人でした。

武田範之は日本の隣国である朝鮮にたいして、深い考えをもっていました。

その頃、日本の政府のなかには朝鮮を武力で占領し、植民地にしてしまおうと考えている人々が少なくありませんでした。

また一般の日本人のうちにも「朝鮮人」というと、自分たちよりも程度の低い人種であるかのように信じ、バカにする者もいました。

武田範之はこういう風潮に大変腹をたてて、

「朝鮮人だって同じ人間だ。日本人だけが思いあがるなど、とんでもない間違いだ。」

と主張して政府に反対する運動をし、牢に入れられたことさえありました。 |

武田範之の墓に詣でる善兵衛

|

武田範之が善兵衛のお母さんの実家とかねてから知合いだったので、善兵衛は武田範之と会うことができました。

善兵衛は彼の激しい情熱と気迫、また自分が正しいと信じる目標に、全力をあげてぶつかってゆく責任感に旅倒される思いでした。

武田範之の生きかたをみて善兵衛は、

「人間というものは、いくら口先だけ達者でもだめなのだ。

それを実行する勇気をもたなければ、立派な主張も意味がない。」

と考えるようになりました。また武田範之の、

「日本と朝鮮の関係は、現代の最大の問題なのだ。このことをよく記憶にとどめておかなくてはならない。」

という教えは善兵衛の心に深く刻まれました。

4 小作人へのつぐない top

こうして善兵衛は学問を深め、人間としての修養も積み、たくましく成長してゆきました。

しかしその間にも彼の心には、ひとつの疑問がわだかまり、消えることがありませんでした。

それは、

「なぜ小作人は私にたいして、初めから敵意をこめて接しようとするのか。」

という、春日塾(かすがじゅく)以来、ずっと抱き続けてきた不愉快な疑問でした。

ところがこの頃になってようやく、長年の疑問がときほぐれてきたのです。

学問を深め、勝海舟や武田範之(たけだはんし)のような人々から指導を受けて、世の中の複雑なことが理解されるようになってきたのでしょう。

イネのできの悪かっか年には、刈り入れの終ったあとで、小作人の家の若者たちが、村から姿を消してゆきます。

男は出稼ぎに、そして女は身売りをするのでした。

村からでてゆく娘たちは村はずれまで送ってきた両親や小さい弟妹たちに悲しい別れをつげます。

そのような場面を善兵衛もいくたびか目にしました。

小さいときから顔見知りの近所の娘のこともあります。

小さい風呂敷づつみを一つかかえて、顔をゆがめ、涙をこらえて両親や弟妹に小さな声で別れを告げます。

そのそばでは人相の悪い人買いの男が「早く早く」とせきたてます。

一体、こうした娘たちのゆくさきには、どんなおそろしいことが待ちかまえているのでしょうか。

それは善兵衛がかつて東京へゆくときの光景とは、余りにもかけ離れていました。

慶応義塾へ入るためにこの村を出発したとき、善兵衛はたくさんの荷物を召使にもたせ、小作人や使用人が見送るなかで、胸をはってでかけたのでした。

「あの時、私の胸は希望に燃えていた。それにくらべて、あの娘たちの心のうちはどうだろう。

貧しい家族を救うために売られてゆくのだ。私の家と小作人たちの暮らしは、余りにも違いすぎる………。」

善兵衛の家は大地主ですから、毎年、小作人からたくさんの米を取立ています。

そのために善兵衛は富み、小作人は貧しいのです。

「ということは、これまでの私の生活はあの身売りする娘たちのおかげでなりたってきたも同じことではないか。

これまでだけではない。

現在も、そして将来も、川上家の毎日は小作人の犠牲によってまかなわれてゆくのだ。

わが川上家こそ、あわれな彼女たちを痛め付ける大元締めのようなものだ。」

善兵衛には小作人の子供たらが、かれにたいして示した敵意の意味がよくわかりました。

「私は子供のときから、小作人からか一生かかっても味わえない、大変な贅沢を楽しん出来た。

しかしそれは、彼らの犠牲があってこそ出来たことなのだ。冷たい仕打ちも当然だ。………」

その時善兵衛の頭にうかんだのは、そのような世の中の不平等をなくそうと、命がけで闘ってきた勝海舟や武田範之(はんし)のことでした。

そして、あれこれと思いをめぐらしながら、小作人の生活を痛め付けずにすむ方法を、真剣に考え始めました。

「小作料の取立をへらしてみてはどうだろうか。」

しかし、その方法も、もっと積極的に小作人を豊かにするというところには、つながりませんでした。

たしかに小作料がへれば助かります。しかし、元々越後平野では米のできはよくないのです。

ですから、水田に重きをおくいまのような農業にたよっていたのでは、いつまでたっても農民の暮らしは良くなりません。

幾日も考えたすえ、善兵衛は稲作のほかに、別の農庶物を考え、農家にあらなた収入の道をあたえてやりたいと思いつきました。

そしてその時から、善兵衛の胸のうちに、一つの大きな夢が育っていったのです。

それは善兵衛が資金をだして事業をおこすことでした。

農家の副業として行なえるもので、善兵衛も小作人も一緒に仕事をし、経営も共同でする。

そして利益はみんなで公平に分配するという方法で行ないます。

そうすれば川上家宅小作人たちも、ともに栄えることができます。

そして、もしそうなれば、これまでのような敵対関係はなくなるでしょう。

これを考えたとき、善兵衛の胸のうちには明るい喜びがみちみちてきました。

副業として行なうのですから、それは越後平野が雪にうずもれている冬の間にできる仕事でなければなりません。

善兵衛は、一体どのような事業がこの目的にかなうだろうかと、いろいろ研究を始めました。

そして、あらゆる角度から検討して、ブドウが選ばれました。

ブドウを栽培し、ブドウ酒工場を建てるのです。

「私の地所の一部をブドウ園にし、使用人を総動員して栽培を行なう。

ブドウの取入が終わる頃、冬がやってくるから、米の収穫を終えた小作人たちに来てもらってブドウ酒を作る。

小作人たちが出稼ぎで得る以上の賃金を、私の工場で支払うのだ。」

プランはだんだんに練られてゆきました。

ブドウは日本に古くからある果樹の一つです。初めてブドウの樹が中国から輸入されたのは平安時代(いまから二千年ほど前)の昔と言われています。

それがしだいに甲州地方(山梨県)に広がり、果物として好まれるようになりました。

明治時代になってからは、ヨーロッパやアメリカで作られている新しい品種が輸入され、ブドウ酒も飲まれるようになりました。

善兵衛はそのブドウ酒に目をつけたのです。

そして、善兵衛は考えました。

「もし、ブドウ以外の果樹で酒を作ったとしたらどうだろうか、西洋ではいろいろな果物から酒を作っているという。

日本でもきっと、これからはそのような酒が飲まれるようになってゆくだろう。」

ブドウ以外の果実酒はそれまで日本に例がありませんから、実際に自分で作って確かめてみなければなりません。

善兵衛は種苗商に注文してブドウを始め、スモモ、サクラソウ、スグリなど、これまで高士村には見られなかった果樹の苗を取り寄せました。

それらを自分の家の庭に植えて、育ち具合をくわしく観察してゆきました。

ところが、その結果、初めに考えたとおり、ブドウが一番良いことがわかったのです。

越後平野は雪の多いところです。

普通の樹木の枝は、ふり積もる雪の重みにたえかねて折れてしまうことがありますが、ブドウは棚の上をはわせるので、棚がささえになって、枝折れの被害が少なくてすみました。

この結果、善兵衛は迷うことなくブドウを選びました。

善兵衛は目標をきめると、

「これを実行するには、まず最初に私自身がブドウの作り方を正しく知らなくてはだめだ。」

と、山梨県へでかけてゆきました。

山梨県は甲州とよばれた昔から、ブドウの産地として知られており、ブドウ作りの名人として名の高い人が何人もいました。

そのなかでも有名な土屋竜憲(つちやりゅうけん)の経営する農場を訪ねた善兵衛は、そこに住みこみ、農夫となってブドウ作りの初歩から習い始めました。

広いブドウ園の手入れは、朝うす暗いうちから始ります。

これまで贅沢な暮らしになれ、肉体労働など経験したことのない善兵衛には農夫としての毎日は、まことに辛いものでした。 |

善兵衛は山梨県のブドウ農家に住み込み、

農夫となってブドウ作りの初歩から習い始めた。

|

このつらさを乗りこえさせたのは

「越後の雪のなかに、これと同じような、立派なブドウ園を作りたい。」という強い希望でした。

土屋竜憲(つちやりゅうけん)は遊んで暮らせる地主の身でありながら、あえてそれにさからい、農夫の生活を始めた善兵衛に非常な好意を示しました。

善兵衛も、後々まで土屋竜憲の恩を忘れずに「わが師」とよんで尊敬し続けました。

その頃、東京の下谷区谷中に小沢善平という人がいて、やはりブドウ園を経営しているという話を聞いた善兵衛は、この人をも訪ねて、ブドウの接ぎ木の仕方などをくわしく習いました。

小沢善平はなかなか学問もあり、ブドウに関する本を何冊も書いていたし、フランスにも留学して、ブドウの栽培方法を実地に研究してきていました。

5 ブドウ園を開く top

こうして修業を槓んだ善兵衛は、明治二十三年、いよいよ郷里にブドウ園を開くことになりました。

まず第一に、どこに植えるかが問題です。

小作人に貸してある田畑をブドウ園にすることが考えられましたが、善兵衛は、

「私がブドウ園を始めるのは、小作人を助けるためなのだ。

だとしたら、たとえ一時にせよ、彼らの土地を取上げることはできない。」

と、まず自分の屋敷の庭をこれにあてることにしました。

川上家の庭は立派な築山や池があり、各地から集めた高価な庭石や石灯籠が美しく置かれていました。

それは川上家の先祖たちが、腕のよい造園冢に作らせ、手入れを続けてきた自慢の庭でした。

善兵衛はその庭を、使用人を総動員してうちこわし、地ならしをしてブドウの苗を植えようとしました。 |

明治35年、善兵衛のブドウ園に東宮殿下(大正天皇)が

記念植樹ブドウ(左)も、りっぱに育った(右)

|

この計画を聞くと、長年川上家に奉公している使用人のながから、反対の声がおこりました。

「若旦那さま、とんでもないことでございます。

ご先祖さまの大切にされた、この立派なお庭を壊しておしまいになるなど、もってのほかでございます。

一度壊してしまえば、もう二度とこのようなお庭は作れませんぞ。

どうか無茶なことはおやめください。」

と、一生懸命にとめる者もありました。

しかし善兵衛の決意はかたく、みずから作業衣に着かえて、先にたって働きました。

美しい築山をくずし、池はうめ、庭石は掘りおこされ、庭木はかたっぱしから切り倒されました。

奉公人たちのいたましげにながめる視線をはねのけて、善兵衛は明るく晴々とした気持ちで、クワをふるいました。

「この庭にしたって、もとをただせば小作人の幸せをうばって作られたものなのだ。

彼らが川上家のために失った幸せを これから何年もかかって、私が彼らに返してやるのだ。

この庭が壊されてゆくように、小作人の犠牲のうえに安住してきた川上家の生活は、壊れてしまわなければならないのだ。」

善兵衛は心のなかで叫びました。

翌年、善兵衛は小沢善平の農園からブドウの苗を百七十株取り寄せて植えました。

明くる年はさらに二百株の苗を追加し、善兵衛の庭はだんだんとブドウ園らしくなってゆきました。

この年、最初に植えた苗木が育ち、わずかながら八キロほどの収穫が得られました。

そして翌年の四年めには収穫高は一トンにも達しました。

ブドウ園が軌道にのった頃合を見はからって、善兵衛は待ちに待ったブドウ酒の醸造にとりかかりました。

このときのために、すでにコンクリートでかためた醸造用の地下室も作ってありました。

最初の年、約十立方メートルの液体がとれ、善兵衛は第一号のブドウ酒に、期特に胸をはずませながら、口をつけました。

ところが、何ともへんな味がして、飲めません。

善兵衛はガッカリしましたが、すぐに気をとりなおし、

「何故このようなことになったのか」と、原因を調べにかかりました。

どうやら温度の調節に失敗していたようでした。

「ようし、来年こそは………」

と張切るのですが、なにしろ一度失敗すれば、一年待たなければやりなおしもできないのです。

しかし、努力する人間にとって、失敗は貴重な教訓となり、その経験を生かすことによって、新しい道が切り開かれてゆくのです。

ブドウ酒は失敗しましたが、ブドウ園の拡張は続けられてゆきました。

庭がいっぱいになると、つぎには川上家の持ち山が候補地に選ばれました。

古くからおいしげっている木を伐りたおし、急な斜面をくずして平地にしました。

そのあとへ、次々と苗を植えてゆくのです。

苗木に日本のものばかりでなく、外国から新しい品種も取り寄せました。

これらのなかには、今までの日本のブドウにはなかった、すばらしい性質をもつものもありました。

「ブドウは日本より西洋の方がすぐれているようだ。

よそのブドウ園を追いこして発展するためには、外国のブドウ作りを研究し、新しい知識をドンドン取入れなければならない。

そのためには外国の本を読まなければ………。」

善兵衛はそう考えて、独学で英語とフランス語を勉強し始めました。

最初の失敗を教訓として研究を重ぬた結果、善兵衛は品質のよいブドウ酒を作ることに成功しました。

そのブドウ酒を東京大学医学部に送り、そこの教授たちに成分の分析をしてもらい、そのデータに基づいていっそうの改良を加えました。

農園の、ブドウの収穫高心年々増えていました。

明治二十三年に、庭に初めてブドウを植えたときから十年近い年月が過ぎました。

そして三十一年、いよいよ自信のついた善兵衛は、念願であったブドウ酒とブランデーの大量生産にふみきったのです。

製品を売り出すためには、名前をつけなければなりません。

いろいろ知恵をしぼったすえ、「菊水ブドウ酒」「菊水ブランデー」ときめました。

こうして川上善兵衛のブドウ園と醸造工場は、軌道にのって発展してゆきました。

明治二十七年に日露戦争(日本とロシアのあいこに起こった戦争)が始ると、兵隊を励ますために大量のブドウ酒が戦線へ送られ、善兵衛のもとにも注文がどっと舞いこんできました。

そのおかけで莫大な利益があがり、ブドウ園の工場はますます大きくなりました。

この時分から大正十年頃までの約十五年が、善兵衛のブドウ事業の黄金時代でした。

全盛期のブドウ園の面積は二十万千方メートルにも達し、六万三千株余りのブドウが植えられていました。

そのなかにはフランスやアメリカから輸入された品種も、たくさんまじっていました。

醸造工場のほうも作業場や倉庫が拡張され、善兵衛のブドウ事業は、高士村の名物になりました。

このあたりが「岩の原」と名付けられていたことから、いつしか村の人々は善兵衛のブドウ園を 「岩の原ブドウ園」とよぶようになりました。

善兵衛が最初にめざしたとおり、大勢の小作人たちがこの工場で働くようになり、ここで支払われる賃金が、農業のできない冬の間の、彼らの暮らしをささえました。

「ありがたいことだ。これもみな善兵衛さまのおかげだ。」

と感謝する小作人たちの声を聞くことは善丘衛にとって、またとない喜びでした。

地主と小作人が手を結んでともに栄えるという彼の願いは、ここに実現したのでした。 |

醸造工場の内部

北白川宮妃をむかえた岩の原ブドウ園(大正のおわりごろ)

|

この工場で働く人々は川上家の小作人が主でしたが、そのほかに何人もの朝鮮人がいました。

当時の日本人は朝鮮人をさげすみ、いろいろと差別していたので、彼らの多くは満足な職もあたえられず、貧乏に追いこまれていました。

竹田範之(はんし)の影響を受けていた善兵衛は、こうした朝鮮の人々に深い同情を寄せていたのです。

彼は自分の工場でそれらの人をやとい、仕事をあたえてやりました。

善兵衛の仕事熱心は有名でした。

ブドウの木の一株一株を、まるで自分の子供をいとおしむように愛情こめて育てました。

一株ごとに幹、枝、花などの状態をくわしくカードに記入するのです。

初めて花を咲かせた日、実が初めて色づいた日………と、このカードを見れば、その株の特色がすぐわかるようになっていました。

また気象についてもくわしく調べました。

最低気温、最高気温、降雨日数、降水量などをくわしく記録し、自然環境にあう品種を選ぶようにしました。

雪の降りしきる極寒の真夜中に起きだし、マントをはおって地下室や工場へでかけ、温度や湿度を調べることもしばしばでした。

ブドウに関する本はたくさん読みました。

独習した英語で外国の学者に手紙を書き、教えを乞うことも何度もありました。

そうして得た知識と、長年にわたる自分の経験をもとに、やがて善兵衛自身、本を書くようになりました。

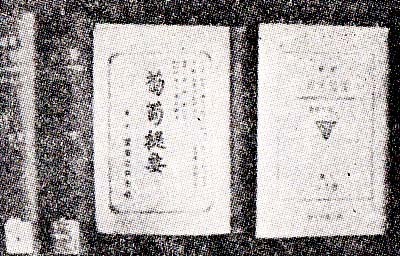

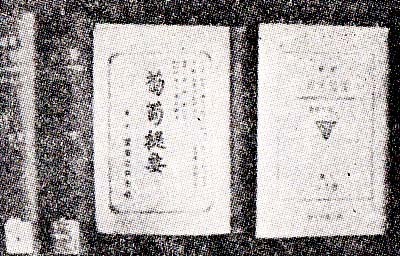

まず、明治四十年には『葡萄提要』を書きあげ、翌年出版することができました。

それによって川上善兵衛の名は、たんなるブドウ園の経営者としてではなくて、ブドウを研究する科学者として学界の間にも知られるようになり、農学者たちとのつきあいも始りました。

こうした人たちのなかには善兵衛の研究をほめる大学教授もいました。

それらの言葉にはげまされて善兵衛はいっそうの熱情をブドウ園に注ぎこむのでした。 |

善兵衛が書いた『葡萄提要』

|

明治四十年の正月に、善兵衛が親戚で知人に送った年賀状が、いまも残っています。

そこにはブドウ園のまえに、手にブドウの房をもった五歳の彼の娘を、立たせた写真が刷りこまれています。

写真には、

「父が育てたブドウの苗は年ごとによき実を結びます。」という短い文章がそれられています。

新しい年とともに、ますます希望に燃えてすすもうとする彼の気持ちが、よく現れています。

大正二年の夏には、善兵衛は政府依頼を受けて朝鮮、満州、北支方面を視察し、それらの地方のブドウ作りの状況を調べました。

ブドウ研究の権威者として、川上善兵衛の名は、政府筋からも認められるようになったのでした。

6 事業の失敗 top

大正十年頃までは、善兵衛の仕事は発展の一途をたどっていました。

その頃が善兵衛のもっとも幸せな時機だったでしょう。

ところが、この頃を頂点として、事業のほうは、だんだん思わしくなくなってきました。

まず第一に菊水ブドウ酒の売れゆきが急激に悪くなりました。

その原因は、外国から安くておいしいブドウ酒がドンドン輸入されるようになったからでした。

これは菊水ブドウ酒にかぎったことではなく、日本中のブドウ酒にいえることでしたが、どこのブドウ酒会社も手痛い打撃を受けていました。

そこで大会社ではその設備にものをいわせて、品質は悪いけれども値段はけたはずれに安いブドウ酒を大量に生産し、それを売りまくって危機を乗り越えようとしました。 |

善兵衛のだした年賀状

|

その結果、金持ちは舶来の上等のブドウ酒を、そうでない者は品質は劣るが安いブドウ酒を飲むというように分かれてしまい、菊水ブドウ酒のような国産の高級品は、客を集めることがでかなくなってしまったのです。

こういう情勢のながで、菊水ブドウ酒の売れゆきを伸ばすためには、農園も工場も規模をずっと大きくし、安いブドウ酒の大量生産にきりかえなければなりません。

しかし、この方法を実現しようと思えば善兵衛一人の力でできることこよなく、たくさんの共同出資者を募って、お金をだしあわなければなりません。

かりにそうして大量生産を始めても、すでに多くの客をつかんでいる大会社と競争するのは容易なことではありません。

ブドウ酒は売れず、広い工場や設備を維持してゆくのにたくさんの費用がかかり、岩の原ブドウ園の経営はだんだん赤字が増えてゆきました。

善兵衛は悩みました。

そして考えたのがブドウを果物として市場へ送りだすことでした。

果物は新鮮でなければなりません。航空便など全くない当時のことです。 |

善兵衛のブドウ園で。左が善兵衛の母、妻、3人のむすめ、養子

|

いくら味のよいものとはいえ、外国から運んでくるわけにはゆきません。

ブドウ酒の場合と違って、舶来品にお客をとられる心配はないでしょう。

そしてブドウを食べる人の数は、その頃ドンドン増えていました。

その方法なら、何とか商売になりそうな気もしました。

しかし善兵衛はそこまで考えて、またゆきづまるのでした。

もしそうなれば、ブドウ園は残りますが、工場は閉鎖しなければならず、働いている小作人や朝鮮の人たちが職を失います。

これは善兵衛としては、なにより辛いことでした。

親戚の者や友人だらけ、みすみす赤宇とわかっている工場経営を続けることに反対し、

「あなたの気持はわかりますが、このままでは川上家は破産してしまいますぞ。

小作人や朝鮮人を助けることもけっこうだが、そのために家がつぶれてしまっては、どうしようもないではありませんか。 悪いことはいわないから、思いきってブドウ酒の工揚をやめてしまいなさい。

他人の生活よりも、まず自分の家のことを大切にお考えなさい。」

と、盛んに忠告します。

そういう人々は、川上家の将来を本当に心配していってくれているのです。

それは善兵衛にもよくわかりました。

そして善兵衛自身、ますますふえる赤字に困りきっているのですから、忠告にしたがって工場をやめようかとも思うのですが、小作人のことを考えるとまた心は迷います。

善兵衛の苦しんでいることは、小作人たちにもよくわかりました。

彼らは善兵衛の情けに、かぎりない感謝をしてはいましたが、それが善兵衛の心の支えとはなっても、経営には何らプラスになりません。

川上家の親戚に、見波定治(みなみさだはる)という生物学者がいて、遺伝について研究し、外国の新しい本や論文をたくさん読んでいました。

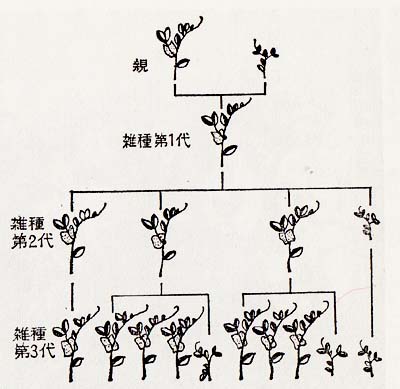

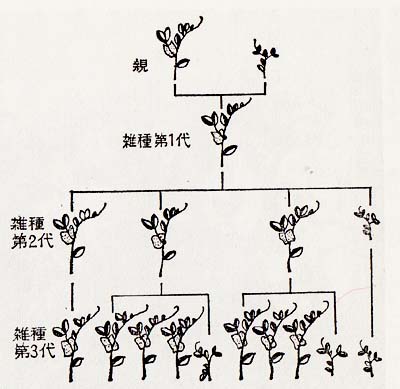

あるとき、善兵衛は見波定治から「メンデルの法則」について、くわしく話を聞く機会にめぐまれました。

メンデルはオーストリアの神父でしたが、若い頃から生物学に興味をもち、何年も何年もかかってエンドウを栽培して、いろいろな品種の間の遺伝を研究しました。

親の形質が子孫にどのように遺伝するかを明らかにし、ついに一つの法則を発見したのでした。

この法則を応用すれば、人間の手で、これまでよりもっとよい品種を生みだすことも可能でした。

この話を聞いたとき、善兵衛の頭に一つの考えがひらめきました。

「そうだ、メンデルの法則にもとずいて、日本にはおろか、世界中にこれまでみられなかったような、すばらしい品種を作り出すのだ。 そういうブドウからブドウ酒を作れば、舶来品などに負けることはない。

いや、舶来品をしのぐ、すぐれたブドウ酒を作ることも、夢ではないのだ。そうすれば、菊水ブドウ酒はまた、売れゆきを伸ばすことができるに違いない。」 |

善兵衛は遺伝に関する本を買って勉強を始めました。

そして、ブドウのすぐれた品種を作り出す研究にとりかかりました。 たとえば、味は非常によいけれど、収穫量の少ない品種があったとします。 また収穫量は多いけれど、味の悪い品種があったとします。 |

メンデルの法則の図。丈の高いエンドウと

低いエンドウをかけあわせたときの子孫のようす。

|

この二つの長所を集めて、味がよく収穫量の多いブドウを作り出せたらどんなによいでしょう。

メンデルの法則によれば、これが不可能ではないのです。

両方の性質をとりたいとき、二つの品種を架け合せて雑種を作り、出来た種をまき、何代も何代も育てるうちに、種々雑多な形質のものがでてきますが、そのなかに望む性質をもつものが現われるのを待つのです。

善兵衛は、これまで自分のブドウ園に植えてきた品種を親として、品種の改良にはげみました。

しかし、実際にやってみると、この仕事はなかなか理屈どおりにゆきません。

ます最初の雑種を作るには、一方の花の雄しべをピンセットでぬきとり、残った雌しべにもう一つの品種の花粉をつけてやります。

その結果、首足よく種ができれば、それをまいて雑種の第一代が得られることになります。

口でいうならばただこれだけのことですが、ブドウの花を一つ一つおしあけて、その中の小さな雄しべをぬきとることは神経をすりへらされる作業でした。

しかも、せっかく雄しべをぬきとっても、そのあと交配させたいと考えている以外の品種の花粉が、風にとばされたり虫に運ばれたりしてついてしまったら、計画はすっかり狂ってしまいます。

これを防ぐためには、雄しべをぬいたその花に、いちいち袋をかぶせなければならないのでした。

また、せっかく雑種を作り出しても、その子孫の中から、望みどおりの形質のものが必ずでてくるかどうか、わかりません。

味がよく、収穫旱か多くと願って交配したのに、アベコベに味が悪く、収穫量も少ないという、両親の欠点ばかりもった子孫ができてしまう場合もあるのです。

どんな子孫ができるかは実際にやってみなければわからないのです。

しかも一代に一年はかかり、長年にわたって育ててみたあげくが、文字どおり、骨折り損に終わることも覚悟しなければなりません。

しかし、何といっても、やってみなければ話になりません。

善兵衛は、ぜがひでもという悲願を胸に、この仕事にとりかかりました。

少年時代からの几帳面さで、これまでの品種の形質を一つ一つ細かく調べあげ、交配後の予想をたて、期待に胸をふくらませて、仕事にはげみました。

彼が交配の親とした品種は、五百種余りもあり、その結果作り出された雑種は、一万数子株にものぼりました。

こうして雑種を育ててみて、善兵衛は改めていろいろなことを知りました。

たとえば、赤い実のブドウと黒い実のブドウを架け合せたとき、子孫にどちらの色系統が多く現れるかとか、大きな実の品種と小さな実の品種との雑種では、大きな実の子孫ができるか小さな実の子孫ができるか、それとも中ぐらいの実の子孫ができるか………などということが、次々に明らかにされました。

善兵衛はそれらをくわしく記録にとどめました。

いまや彼の目ざすところは、よいブドウ酒を作ることとともに、新しい品種を生みだすことにあって、その発見は、たえず学界へ送られました。

善兵衛の観察はくわしく正確でした。

当然ながらこれは農学者だもの注目を集めました。

その方の専門の勉強もしていない者が、これほど立派な研究を続けていることに、人々は感心したり驚いたりしました。

こうして重ねた研究をまとめ、昭和七年から八年にかけて、善兵衛は『葡萄全書』という全三巻の厚い本を出版しました。 実に十年にわたる研究の総まとめです。

これは出版されてから、日本中のブドウに関係する人々――農学者や農場主たちから、大変喜ばれました。

一方、多年の努力が実って、善兵衛の願ったとおりの品種も次々と生まれました。

「さあ、これでもう大丈夫だ。よいぶどう酒をたくさん作って、舶来品をうち負かしてやるぞ。」

と善兵衛は、張切るのでした。

7 晩年 top

善兵衛の作り出した新品種の評判を聞いて、よその農園主たちはそれを分けてほしいと頼みにくるようになりました。

善兵衛は誰にたいしても心よく、その願いを聞き届けてやりました。

これをみて、周りの人々は忠告しました。

「善兵衛さん、あなたのなさることは少しおかしいではありませんか。

あなたが苦労したブドウの新しい品種を作ったのは、菊水ブドウ酒の売れゆきを良くしたいからでしょう。

そうだったら、よその農園へ分けてやってはだめです。

アチコチで同じようなブドウを栽培し、菊水ブドウ酒と似たものを売りだしたら、菊水ブドウ酒はどうなるのです。

あなたが発見された新品種は、秘密にして、けっして他人に教えたりしてはいけません。」

善兵衛はなるほどそのとおりだと思うのですが、こまっている人を見ると、どうしても断わることができないのでした。

そこで善兵衛を心配する人々は、

「それなら、仕方がない。

あなたが作り出した新品種なのだから、あなたがどうされようとかまわないが、よそへやるにしても、あなたを記念した名前をつけてやったらよいでしょう。

たとえば、一番初めに作ったものを『川上一号』とし、それから順に『川上二号』『川上三号』と名付けてゆくのです。

そうすれば、あなた一人でどれほどたくさんの品種を作り出したかがよくわかり、よい記念になるでしょう。」

善兵衛はしかし、これにたいしても、

「せっかくのご親切ですが、私はよい品種を作りさえすればよいので、それによって有名になろうなどと考えてもいません。」と聞き入れません。

善兵衛の研究者としての態度は、たしかに立派でした。

しかし事業家として成功するには、これでは余りに善良すぎます。

そしてブドウ酒工場の経営は、ついに建直すことができませんでした。

一つの新しい品種を生みだすために、十年近い年月がかかりました。

その間に借金はドンドン増えてゆき、昭和九年、ついに岩の原ブドウ園は破産してしまったのです。

屋敷も農園も多くの家財道具もことごとく人手に渡り、先祖から伝わってきた川上家の財産は、すっかり失われてしまいました。

ブドウ園とブドウ酒工場は、「寿屋(ことぶきや=現サントリー)」という醸造会社にすっかり買いとられましたが、幸い寿屋の幹部たちは善兵衛を大変、親切に扱ってくれました。

貧しい小作人たちのために全財産を使いはたし、また立派な研究をなしとげ、たくさんの新品種を作り、何冊もの著書を出版した善兵衛に、みじめな思いをさせてはならないと考えたのでした。

寿屋は善兵衛にたいし、

「ブドウ園と工場は私のほうで管理しますが、もし望むならば、小作人からにも、これまでどおり働いてもらいましょう。

また屋敷には、いつまでも住んでいただいてさしつかえありません。

農園の一部はお貸ししますから、思う存分に、研究をお続けになってください。」

といって励ましました。

その好意を受けて、善兵衛はそれからのちも、ブドウの研究を続けました。

「よけいな事業に手をだして親ゆずりの巨大な財産をなくした全くアホウな奴だ。」

と悪くいう者もいましたが、善兵衛自身は、

「私は自分でよいと思う、できるかぎりのことをしたのだ。後悔など、ちっともしない。

私は財産はなくしてしまったが、私の作り出した新品種は、日本の各地に広まっている。

それがあるかぎり、私の努力は報いられているのだ。」 |

と、心のなかで誇りに思っていました。そして

彼の確信どおり、善兵衛の功績は認められ、昭和十六年には日本農学会の「農学賞」が贈られました。

農学賞は日本の農学者のうちで、特にめざましい研究をした人に贈られる、農業関係の最高の賞です。

これをもらうのは、ほとんどが大学の教授とか研究所の所員で、善兵衛のような、田舎の農園主にあたえられるなど、めったにないことでした。

善兵衛は事業家としては失敗しましたが、科学者としては、見事に成功したのでした。

善兵衛の作り出した多くの品種のうちで「マスカットペリーA」「ブララッククィーン」「ローズシオター」などは特に評判となり、その栽培面積は各地に年々広がってゆきました。

ブドウの本場と言われる山梨県や岡山県でもたくさん作られ、果物として東京や大阪など、大都会にドンドン出荷されました。

ブドウの需要がふえるとともに、ブドウの産地の人々の間で、善兵衛の功績が語られるようになりました。

新品種を秘密にし独占しなかったことが、各地のブドウ産業を豊かにしたのでした。

川上善兵衛の名がでブドウ産業にたずさわる人々の間に記憶されるのは当然のことです。 |

善兵衛が発明した道具。

これで茎に刺激をあたえると、実りがよいという。

|

ブドウの研究の合間に、晩年の善兵衛が残した仕事は、若い頃から尊敬し続けてきた竹田範之(はんし)の伝記を書くことでした。

竹田範之の生涯を語ることは同時に明治時代における日本と朝鮮の関係を裏面から説明することになります。

日本人が朝鮮の人たちをバカにし、差別しているのに怒りを感したから、善兵衛は竹田範之の伝記を書きつづり『朝鮮秘史』と題をつけました。

この原稿が書きあがったときは太平洋戦争のさなかでした。

『朝鮮秘史』は日本政府の朝鮮にたいするやりかたを批判する部分が多かったので、どこの出版社もこれを本にする勇気がありませんでした。

川上善兵衛は、ブドウの研究だけでも一生の仕事として充分な成果をあげましたが、そこにもう一つこの『朝鮮秘史』が発表されていたならば、彼の存在はもっともっと輝かしいものになったことと思います。

とうとう、その機会を得ないままに、日本の敗戦の色濃くなってきた昭和十九年五月、善兵衛は高士村の旧宅で、七十五歳の生涯を終わりました。

最後に一つ、つけ加えておくことがあります。それは越後平野の米作りについてです。

川上善兵衛がブドウ園を思いたった頃、越後平野の稲作は不安定で、米の味も悪かったことはまえに書きました。

しかし農林省でも「これではいけない」と考えるようになり、この地に向いているイネの品種の研究にとりかかりました。

農事試験場で、善兵衛がブドウについて行なったと同じようにメンデルの法則をつかってイネの品種改良をはかったのです。

そしてとうとう、越後平野によく育つ、しかもおいしいイネを生みだすことができました。

これは「農林一号」と名付けられ、昭和六年から盛んに作られるようになり、越後平野はいちやくにして、名実ともに「日本の米どころ」と言われるようになりました。 |

戦後、岩の原ブドウ園に建てられた記念碑の除幕式

|

top

**************************************** |