|

****************************************

HOME 概要 宮崎安貞 青木昆陽 平田靭負 大蔵永常 中山久蔵 川上善兵衛

大蔵永常(おおくらながつね)

1 少年のころ top

「江戸時代の三大農学者」といえば、宮崎安貞(やすさだ)、佐藤信淵(のぶひろ)、大蔵永常(ながつね)の三人をさします。

宮崎安貞については、この本の最初に言きました。

今度は大蔵永常についてお話したいと思います。

大蔵永常は、明和五年(一七六八)に、豊後国(ぶんご=大分県)日田(ひた)で生まれました。

永常というのは、のちに名乗ったもので、はじめは徳兵衛といいました。

日田という町は、今は景色の美しい、静かな観光地として知られていますが、江戸時代には九州でもっともにぎやかな町の一つでした。

ここには幕府の役所が置かれていて、九州一帯を監督しており、商業が盛んで、人の出入りも多く、活気に満ちた町でした。

そして学問もなかなか盛んでしか、広瀬淡窓(たんそう)という有名な漢学者がこの町からでて、咸宣園(かんぎえん)と

呼ばれる学校を開きました。

全国からたくさんの弟子が集まってきていて、そのなかには、のちに明治維新のとき、活躍した人々もふくまれています。

大蔵徳兵衛の家は、昔は日田でも指折りの大きな旧家だったといわれます。

ところが数代前の先祖が事業に失敗してしまい、それまで住んでいた大きな屋敷は人手にわたり、徳兵衛が生まれたころには、それほど豊かではありませんでした。

徳兵衛のお爺さんは伝兵衛といい、農業に精をだしていましたが、特に、綿を作ることがじょうずでした。

またお父さんは伊助といって、町の製ろう工場で働いている職人でした。

徳兵衛は伊助の次男です。

兄弟は全部で十一人もいたといいますから、毎日の生活はなかなか大変だったでしょう。

綿を売ったお金と、伊助のもらってくる賃金で、どうにか暮らしていかれるという状態でした。

徳兵衛が十二歳の頃のことでした。

ある夏の午後、にわかに雷が鳴りはじめ、ひどい夕立がやってきました。

お爺さんの伝兵衛は、家から遠い山の綿畑に、一人で仕事にいっていました。

「お爺さんは、どうしているだろう。

夕立にあって困っているのではないだろうか。雷が落ちはしたいだろうか。」

心配になった徳兵衛は、雨が小降りになったのを待って、着物のすそをからげ、泥水をはねかせながら、山の綿畑へ走ってゆきました。

ところが、畑についてみると、お爺さんは畑のわきに作った小屋のなかで、大いびきをかいて昼寝していました。

心配してかけつけだのですから、徳兵衛は安心すると回時に「何とのんきなお爺さんだろう」とあきれてしまいました。

徳兵衛は、お爺さんをゆり起こしました。お爺さんは目をさましましたが、起きあがると、 |

雷のなる夕立の中を、山の綿畑で働いている

お爺さんが心配になって、飛び出して行く徳兵衛

|

「バカもん! 暑いさなかに夕立が降りだし、しおれていた畑の綿どもがいきいきと喜びだした。

それを見てわしもうれしくなり、よい気持ちになって眠っていたのに、揺り起こすとは、何というアホだ!」

と徳兵衛を叱りつけました。

夕立が降って雷がなって、山の畑のお爺さんのことが心配でたまらず、雨のなかをぬれながら走ってきた小さい孫には、余りにも厳しい言葉でした。

徳兵衛はしょげてしまいました。それを見たお爺さんは、初めてやさしく、

「よいか徳兵衛、おまえも、もう赤ん坊ではない。だから、よく心得ておけ。

雷がなる、雨が降る、人間には困ることじゃ。しかし、作物はそれを喜んでいるのだ。

作物にとってうれしいことならば、人間にはつらくても、一緒に喜んでやる気持ちがなければ、百姓仕事はつとまらんのだ。」

とさとしました。

こういうお爺さんの言葉は、徳兵衛の心のなかに強く刻みこまれました。

作物の身になって農業を行なう――こういうお爺さんの仕事にたいする態度を、徳兵衛は幼いうちから学びとってゆきました。

2 飢饉におそわれて top

徳兵衛の家のとなりに「鍋屋」という、ろう問屋の蔵がありました。

蔵といっても、ただ荷物をしまっておくだけでなく、工場にもなっており、大勢の職人がそこで働いていました。

徳兵衛もそこに雇われることになりました。

鍋屋で扱っているろうは、ハゼろうといって、ハゼという植物の実からつくります。

ハゼは別名をロウノキともよばれる木で、十メートルくらいの高さに育ち、ダイズのような形の実の房(ふさ)をつけます。

この実の果肉は、ろうの原料になるのです。元々は野性の木ですが、その頃は、ろうをとる目的で、特に九州ではたくさん植えられていました。

まだ電灯のない頃、ろうそくは明かりをとるための日常の必需品でした。

ろうをとるには、収穫した実をむしろに拡げてよくかわかし、種をとりのけ、残った果肉を火で蒸します。 それを杵(きね)で叩きながら汁をしぼりだし、精製して白いろうにします。

この一連の作業は、相当にきつい労働でした。

こわい親方が仕事場をまわって、職人たちがちょっとでも手を休めると、たちまち大声でどなりつけます。

拳骨でなぐられることもありました。

幸い、徳兵衛は体が大きく、力もありました。

つらい労働にたえて、一人まえの職人に育ってゆきました。 |

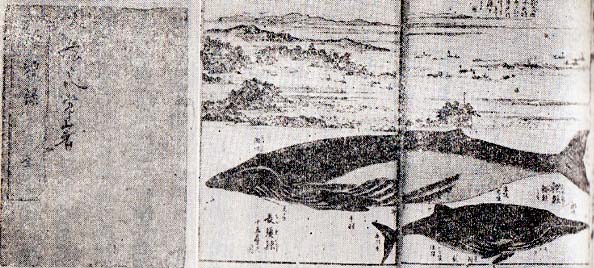

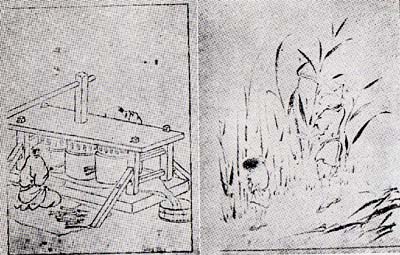

大蔵永常の著書より。(ハゼの木)

大蔵永常の著書より。「ろうをつくっているところ」

|

ところが、こうした徳兵術の生き方を、大きくかえてしまうことが起こりました。

それは「天明の大飢饉(だいききん)」でした。

天明二年(一七八二)の暮れごろから、天候が狂ってきました。

冬だというのに暖かく、菜の花が咲いたり、土地によってはタケノコがはえたりしました。

そして年があけ、天明三年の春になってから、今度は異常な寒さが続き、田植えのころになっても、火鉢なしではいられないといった状態でした。

そのうえ、くる日もくる日も雨ばかり降って、作物は育つことができません。

こうして日本中を大飢饉がおそったのです。

ことに九州の凶作はひどく、そのなかでも豊後国はみじめで、住民の多くが飢えに苦しみました。

道ばたには飢え死にした人の死骸が山をきずくといった悲惨な状況でした。

ところがそうした飢饉にあっても、全く暮らしに困らない人々もありました。

それは日田の町に住んでいた金持ちの商人たちです。 日田は商業の盛んな町でしたから、商人も大勢いました。

彼らは高いお金で、飢饉のそれほどひどくない土地から、ドンドン食べ物を買いこみ、自分たちの食べる分を残して、あとは身分の高い大名や武土たちに高い値段で売りつけて、大儲けしていました。 |

飢饉で皆が苦しんでいる中で、

金持ちの商人だけは全く暮らしに困らなかった。

|

徳兵衛の家はどんなだったでしょうか。幸いそれほどひどいめにあわずにすみました。

それは、貧しいながらも、農業だけにたよって募らしていたわけではなかったからです。

綿を売ったお金や、父子がもらってくる賃金がありましたから、よその土地から運ばれた食べ物を買い、飢えはしのぐことができました。

一方ではやせおとろえ、飢えきった難民が群らがり、一方では飢饉のおかげで儲けている商人たちがいる。

その間にはさまれて、一般の商人や職人が、何とか飢えずにすむ程度の、ささやかな生活を続けている――というのが、飢饉にてあったときの世の中の状況でした。

その時、徳兵衛は十六歳になっていました。

彼は生まれつき、かしこい少年でした。この飢饉のようすを見て、わりきれない思いをいだきました。

「飢え死にする人がたくさんいるというのに、かえって儲けている人もいる。

なんだってこんな不公平なことが起こるんだろうか。

それにしてもお金の力はたいしたものだ。

お金さえあれば飢饉にあっても困らなくてすむ。

それならば、みんながお金持ちになれる方法はないものだろうか。」

そして彼は、ある決心をしました。

「私は勉強してそのことについて研究しよう。

たとえひどい天候が続き、作物がとれなくても、大勢の人が苦しまずにすむように、日頃からお金をたくわえておく方法をみつけるのだ。」

そこで彼は、お寺の和尚さんに頼み、仕事の合間をみては、まず読み書きから学ぼうとしました。

ところが父親の伊助はこれを喜びませんでした。

「百姓や町人が学問をして、一体、何になる。

学問はお武家さま、お坊さま、お医者さまのお仕事だ。

百姓や町人の倅が、身のほどもわきまえずに学問などしたならば、自分の家の仕事をいやしいことと思いこみ、こざかしい理屈ばかりをこねるようになって家業をなまけ、ついには落ちぶれはててしまうだろう。

そういう例が余りにも多いのだ。心得違いはやめて、これまでどおり、ろうしぼりだけにはげむことだ。」

この父親の言葉に、徳兵衛は、反対しました。

「お父さんの考えは間違っています。これからは、百姓や町人にも学問の必要な世の中になるでしょう。

これまでにも、百姓や町人の子供に生まれても、学問をして出世して、世間からうやまわれている人も、何人もいます。

私はそういう学者になりたい。だから勉強を始めたのです。」

この徳兵衛の言葉は、かえって父親をカンカンに怒らせてしまいました。

「大バカ者め! 一体自分のことを何だと思っているんだ。

そりゃあ、百姓今町人の子供でも偉い学者になった人は、まれにはいる。

しかし、そういう人は生まれつき頭がよくて、おまえなどとは違うんだ。

この身のほど知らずめが!

おまえみたいな奴は、ただ、いまの仕事に精だして、てまえののどがひあがらないように気をつけていりゃあいいんだ。

二度と心得違いをすると、承知しないぞ。」

こうして徳兵衛は学問をすることを禁止されてしまいました。

彼は仕方なく、またまえのように、製ろう工場で働き続けました。

しかし、一旦かたまった決意は、そう簡単に崩れはしませんでした。

「俺は学問がしたい。」 溜息とともに、彼は何度もつぶやきました。

「かりに、むずかしい学問はやれなくても、いたずらにこのまま一生を送ることにはたえられない。

世の中のためになることを、何か一つやり残したい。」

そういう思いが、月日がたつとともに、ますます強まってゆくのでした。

「しかし、こうしてここにいたのでは、とても望みを達することはできない。

このまま家にいて平凡な暮らしに甘んじるか、危険を覚悟で家を出ていくか、どちらかだ………。」

激しい心のもだえをくり返したあげく、彼はとうとう家を出てゆきました。

3 苦しい勉学の道 top

徳兵衛が家をてたのは、彼が二十歳の頃と推定されます。

それ以上にくわしい年月日などは、何もわかっていません。

大きな望みをいだいて郷里をすてたものの、それからの一人ぼっちの旅は、さびしく、つらいことだったに違いありません。

お金をたくさんもっていれば、長崎でも京都でも江戸でも、すきなところにいって、有名な先生の弟子になり、学問にはげむことができたでしょう。

しかし徳兵衛にとっては、まず学資をかせぐことが必要でした。

幸い、彼は体が丈夫で、力仕事にたえられました。

ゆく先々で、道路や堤防などの工事があると、臨時の労働者として雇われ、お金をかせぎました。

また、その頃の農村には、文字を全く知らたい人がたくさんいました。

役所からおふれが出ても読むことができず、誰かに手紙を書こうと思っても、書くことができないで困っていました。

徳兵衛はお寺の和尚さんから読み書きの手ほどきを受けましたから、そういう人をみつけては代わりをしてやり、いくばくかのお礼をもらったりしました。

こうして旅をしながら、徳兵衛はゆく先々の村々で、いずこも同じ、貧しい農民の姿を見たのでした。

日田の商人たちにくらべて、農村の貧しさは、何という違いだったでしょうか。

特に山奥の暮らしは、みじめそのものでした。

あるとき徳兵衛は、山道を歩いているうちに日が暮れてしまいました。

仕方なく、明かりをたよりに近くの家の戸を叩き、一夜の宿を頼みました。

その家には、七十歳ほどの老人と、六十歳くらいの老婆が二人で暮らしていました。

「これは旅のお方、このようなむさ苦しいところでよろしければ、どうぞお泊まりください。」

そう親切にいってくれるので、徳兵衛は家にあがりました。

まわりを見回わすと、壁は落ち、すきま風がふきこむといったありさまです。

さらにおどろいたのは、この家には布団が一枚もないのでした。

客用の布団がないだけでなく、老夫婦の布団もないのです。

「少し寒いが、我慢してくだされ、こうすりゃちと暖かくなって、眠れますだ。」 |

徳兵衛は旅の途中で老夫婦の家で、一晩泊めてもらった。

その家には布団がなく、その夜は徳兵衛は寒くて寝れなかった。

|

老夫婦はそういって、囲炉裏のそばに寄って、おなかと背中をかわるがわるあぶりながら、やがて眠ってしまいました。

徳兵衛もまねをしてみましたが、なれない体は、寒さでどうしても眠ることはできません。

仕方なく一晩中囲炉裏にまきをくべながら、ガタガタ震えて夜を明かしました。

徳兵衛にしたところで、けっして豊かな暮らしになれていたわけではありません。

しかし、山里のこうした生活は、徳兵衛にも想像のできないものでした。

そんな貧しさを自分の目で見て、かつて宮崎安貞がそうであったように、徳兵衛もまた、彼らの生活を少しでもよくしてやりたいと深く心に思うのでした。

徳兵衛は、旅ゆく先々で、農民たちがおなじようによく働き、同じように貧しいのに心を痛めました。

徳兵衛は肥後の熊本にいったとき、そこではハゼからろうをとることを藩の産業として盛んに行なっていたので、その地で就職し、しばらく安定した生活を続けていました。

よそからくる流れ者でも、技術を身につけていれば、仕事につくことができるのです。

徳兵衛は郷里でみがいた腕を思う存分ふるい、工場の親方たちからも感心されました。

そしていつまでも働いてほしいとたのまれましたが、徳兵衛は、

「製ろう工場の職人で終わるつもりなら、何も家をでなくたってよかったんだ。

私にはもっと大きな望みがある。

日本中のどこにでもいる貧しい農民のために、私の才能を役立てなければならないのだ。」

と心に強く思うのでした。

4 薩摩藩に忍びこむ top

その頃日本では、砂糖の需要がドンドン増えていました。

しかし、砂糖は日本でつくることができず、大部分は中国から輸入していました。

そのため値段が高く、砂糖を使ったお菓子などは、大変にぜいたくなものと考えられていました。

「もし、日本の農民か、サトウキビの作り方と、それを原料にした砂糖の取り方を覚えたならば、大きな利益を得られるに違いない。

またそうなれば、砂糖の値段がこれまでよりも安くなり、一般の人たちでも、砂糖の菓子を食べることができるようになる………」

徳兵衛はそう考えました。

「ひとつ、サトウキビの育て方、砂糖の作り方を覚えてやろう。

そしてそれを各地の農民に教えてやりたいものだ。」

それを覚えるには、一体どうしたらよいのでしょうか。

その頃の日本には、サトウキビや砂糖について書かれた本はありませんでした。

中国から輸入した本ならありましたが、それは手に入れることも困難ですし、むずかしい漢文で書かれていて、とても徳兵衛に読むことはできません。

かりに読めたとしても、日本と中国では気候も土地も違い、そっくりそのまま役にたつというわけにはゆきません。 |

サトウキビ

|

その頃、日本でもただ一ヵ所だけ、サトウキビをうまく育てることに成功し、砂糖をたくさん作っている土地がありました。

それは九州の薩摩(鹿児島県)でした。

肥後(ひご)から薩摩までは、旅をしてもわずかな距離です。

しかし、いざ薩摩にゆくとなると、それは大変な冒険でした。

薩摩藩では、主に領土のうちである奄美(あまみ)の島々でサトウキビを作らせていました。

サトウキビは熱帯の植物ですから、暖かい土地でよく育ちます。

サトウキビの茎の汁をしぼりとは、これを加工して、黒砂糖にします。

奄美の農民たちが一生懸命作った砂糖は、薩摩藩が全部集めて大阪へ送って売りました。

砂糖の需要がドンドンのびているときでしたから、それは大変高い値で売れて、薩摩藩は大きな利益をあげていました。

もし、他の土地でも砂糖、かドンドンできるようになれば、薩摩藩にはいるお金はへってしまうでしょう。

そのため薩摩藩では、サトウキビの育て方と、砂糖の作り方は、よその土地の者には知れないように、厳重に監視していました。

国ざかいには関所を設けて、人の出入りをきびしく見張りました。

農民たちが無断で他国の者に砂糖を売ったり、その作り方を教えたりしたことがわかったら、すぐ捕えられて首をはねられました。

ですから、もしも徳兵衛が砂糖の作り方をさぐるために薩摩にきたと見破られたら、おそらく命はないものと覚悟しなければなりません。

しかし、そうまでして秘密にされているものであれば、なおさらそれを探りだして、他の土地の農民たちに教えて利益をあげさせてやりたいという冒験心が、徳兵衛の心にわいてきました。

徳兵衛はさんざん迷ったことでしょう。

しかし、ついに彼の野心と情熱は、薩摩国へもぐりこむ決意をさせました。

徳兵衛は奄美の島にわたり、サトウキビの育て方、砂糖の作り方、それらに必要な道具などもくわしくさぐりだしてしまいました。

一体、徳兵衛がどのようにして厳重な警戒の網をくぐって薩摩国へもぐりこみ、どのようにして奄美の島にわたり、どのようにしてあやしまれることなく、砂糖の秘密を習い覚えたのか、それらがくわしくわかったならば、きっとおもしろい物語になるに違いありません。

しかし、残念なことに、それらはほとんどわかっていないのです。

ずっとのちになって彼が書いた『甘蔗大成(かんしょだいせい)』という題の記録があります。

そのなかに薩摩における砂糖作りのようすを、ことこまかに書かれていて、それは実際に自分の目で見た者でなければ書けないと思われる立派な内容のものなので、このことから、彼が本当に薩摩に忍びこんで覚えたものに違いないと考えられるのです。

しかし、徳兵衛がもし、

「奄美大島の農民のだれそれからこのような砂糖作りを教えられた」

などと書こうものなら、どうなっていたでしょうか。

薩摩藩ではそのだれそれを捕えて重く罰したにきまっています。

徳兵衛自身の身も、危険なめにあったでしょう。

これらのことを用心して、徳兵衛が具体的には何も書かなかったことは、充分に考えられます。 |

『甘藷大成』より。砂糖を作る道具(左)とサトウキビ

|

5 ひたすら農民のために top

目的をはたした徳兵衛は、薩摩国からのがれでて、再び旅を続けました。

相変わらず各地で新しいことを学び、それとひきかえに、自分がこれまで覚えてきたことを農民たちに教えました。

日向(ひゅうが=宮崎県)の延岡では、薩摩で覚えてきたばかりの砂糖作りをさっそく伝えています。

寛政八年(一七九六)二十九歳の徳兵衛は、長崎から船に乗り大阪へ向かいました。

生まれ故郷の九州へは、この時はなれて以来、二度と帰ることかありませんでした。

「九州にいれば、いくらでも仕事の口がある。私はもっと大きな仕事をやりたい。

そのためには、日本の中心の大都会にゆかなげればだめだ。」

まだ見たことのない大阪の町をあれこれ想像しながら、徳兵衛は船のなかで考えました。

「私には本揚で仕込んだ砂糖作りの腕がある。

大阪では近頃、砂糖を使った菓子がいろいろ売りだされているというから、きっと私の技術を高く買ってくれるところがあるにちがいない。」

しかし、大阪という大都会にやってきた田舎者の徳兵衛に、そう簡単によい仕事の口があるはずはありませんでした。

これは昔も今も同じことです。

大阪の商人は元来大変用心深く、身元のたしかでない人間をたやすくやとったりしないのです。

徳兵衛は、すっかりあてがはずれてしまいました。

彼はすぐさま生活に困り、一時は全く落ちぶれて貧民街に住み、土方をやって暮らさなければなりませんでした。

しかし、徳兵衛はがんばりぬきました。

やがて、そのドン底生活からはいでて、一軒の長屋を借り手習いの師匠をして暮らせるようになりました。

郷里で覚えた読み書きが、思わぬところで役にたったのでした。

大阪で、彼は妻をむかえました。

暮らしむきがひとまず落ち着くと、かねての望みが再び頭をもたげてきました。

「大阪の近くの農業は、一体どんなようすであろうか。ひとつ調べてみよう。」

彼はそう考えて、郊外の農村へでかけてゆきました。

その頃大阪の商人たちは、特定の農村と契約を結び、工芸作物の栽培を行なわせていました。

できあがった製品を商人が買いとり、それを大阪の市場で売りだします。

市場では、よその製品と競争ですから、品質がよくなければなりません。

品質のよい製品を大量に作り出すようにと、商人たちは農民を指導していました。

農民としても、よい製品をだせば収人がふえるのですから、当然、一生懸命になります。

そのため、大阪郊外の農民たちは、めずらしく研究熱心で、技術はドンドン進歩していました。

徳兵衛はそれをみて感心しました。

しかしそれと同時に、彼の頭には郷里九州の田舎の農民たちのことが、アリアリとうかんできました。

「都会に近い農村と、片田舎の農村とでは、こうもようすが違うものか。」

彼は九州の農民の将来に、不安を感じるのでした。

「このままゆけば、ますます両者の開きは大きくなるばかりだ。

田舎の農民は農業の進歩からとり残され、いよいよみじめな状態になるに違いない。

誰かがそのことを教えないにかぎり、そうした運命をさけることはできないだろう。」

しかし、その役目は、一体誰がはたすのでしょうか。

「都会に住んでいる学者も商人は、はるか離れた田舎の農村のことなど考えるはずはない。

だとすれば、この仕事は、私がやらなければならないのではないか。」

徳兵衛はそう自覚しました。

「考えてみれば、私もずいぶんあちこちを旅してきたものだ。

おそらく、私ほど多くの土地のことを知っている者は、そうたくさんいないだろう。

せっかく得たこれらの知識をいかして、おくれた農民だらを目覚めさせてやらなければならない。

これこそ、やりがいのある仕事ではないか。

それは、かねてから私が描き続けてきた夢を実現することでもあるのだ。」

徳兵衛は武者ぶるいに似たものを感じました。

しかし、それにはどうしたらいいでしょうか。

6 『農家益(のうかえき)』をあらわす

top

徳兵衛は、夢を実現するのにはどうしたらよいか、あれこれ考えました。

実際に農村を歩いて教えるので統わずかの地域の農民としか接することができません。

そこで思いついたのが、本を書くということでした。

「農民の大部分は文字が読めない。

しかし、どこの村にも、文字を読める指導者か何人かはいるのだ。

そういう人々に読んでもらい、その人たちが農民に伝えてもらうという方法をとればよい………。」

徳兵衛江本を書こうと決心しましたが、決心はしたものの、生まれて初めて本を書くというのですから、大変な勇気がいります。

しかも徳兵衛は本式に学問をしたわけではありません。

「一体、この私に、本を書くなどということができるのだろうか。」

何度も迷い、ためらいました。

そういう彼のはげましとなり、彼に大きな勇気をあたえてくれたのが、宮崎安貞の『農業全書』でした。

宮崎安貞のところで書いたように、名もない一人の浪人が、自分の見聞をたよりに一冊の農学の本を書きあげ、それが日本中で読まれているという事実は、徳兵衛に、

「むずかしい理屈など知らなくても、しっかりした観察と体験があれば、世の中に役だつ本を書くことができるのだ。」

という確信をあたえました。

思いきって、徳兵術は筆をとり、原稿を書きはじめました。

まず初めに、「ハゼ」と「ろう」について書くことにしました。

ハゼは何といっても、日田の郷里以来、もっともなじみの深い作物であり、それについての知識には年期が入っていました。

長い努力を重ねたすえ、彼はようやく原稿を書きあげました。

それをかかえて、徳兵衛は、かねて知りあいの奥野秀辰(しゅうしん)をたずねました。

奥野秀辰というのは、摂津(せっつ=いまの大阪、兵庫の一部)の代官の家来で、農業を盛んにすることに力を入れていました。

徳兵衛は原稿をさしだし、これを書いた目的をくわしくのべ、

「どうか、これを読んでくださいませ。

私はハゼを日本中にひろめて、農民の生活を豊かにしてやりたいと思ってこれを書いたのでございます。

どうぞ、これについて、ご意見をお聞かせくださいませ。」と頼みました。 秀辰は約束どおり、徳兵衛の原稿を丹念に読んでくれました。

そして数日後に徳兵衛を呼び出していいました。

「先日の原稿だが、すっかり読ませてもらった。

正直いっておどろいたぞ。

おまえは一体、いつ、あれだけの文章を書ける修業を積んだのか。

とにかく見事な内容で、全く感心した。

さっそく代官は池田さまにもごらんにいれたところ、大変おほめになり、農業を盛んにするのに有益な意見だ、とおっしゃっておいでだった。」 |

大蔵永常(徳兵衛)の筆跡

|

徳兵衛は感激しました。

なれない身で、初めて書きあげた原稿は、これほどほめてもらえるとは思っていなかったのです。

さらに秀辰(しゅうしん)はつけ加えました。

「近頃、ろうの需要はドンドン増えている。

九州では、ハゼからろうを取ることが盛んだと聞いて、このあたりでもそれをまねようとする者が多くなっている。

だがハゼの育て方も、ろうの取り方もよくわからず、せっかく始めたものの失敗して損害をこうむったうえ、中途でやめてしまう者があとをたたない。

もしこの原稿を本にしたら、そういう者にとっての助けとなるだろうし、お国のためになると思う。

ぜひ、これを出版するようにと、池田さまも、そうおっしゃっておいでだ。」

徳兵衛が原稿を書いた目的は、ぜひこれを出版して、多くの人に利用してもらいたいということでした。

秀辰の力ぞえで、大阪の浪速書林という本屋から、これが出版されることになりました。

本の題名は、秀辰により『農家益(のうかえき)』と名づけられました。

「農家にとってためになることを書いた本」という意味です。

『農家益』は享和二年(一八〇二)、徳兵衛が三十五歳の時に出版されました。

それを機会に、徳兵衛は大蔵永常(おおくらながつね)と名を改めました。

『農家益』は全部で三巻に分けられています。

第一巻では、ハゼがいかに有益な木であるかが、対話形式の文章で、おもしろく述べられています。

第二巻には、ハゼの木を育てる際の栽培方法が説明されています。

そして第三巻には、ハゼの実から、ろうをとる技術がくわしく述べられています。

これらは、挿し絵をたくさん入れて、わかりやすい文章で書かれています。

『農家益』を出版してからしばらくは、大蔵永常にとって不安な日々でした。

「こうして本はできあがったが、私みたいにロクロク学問のない者の書いたものなど、本当に読んでくれる人がいるだろうか。 一冊も売れなくて、恥をかくようためにあわなければよいが………」

しかし、それは永常の思いすごしでした。

『農家益』は非常に評判がよく、ドンドン売れ、大勢の人に読まれました。

ハゼを植えて、ろうをとりたいと考えている人が、その頃各地にたくさんいたからです。

永常のところへは、まだ会ったことのない読者から、これを読んで非常に役にたった」というお礼の手紙や、こういう問題について、もっとくわしく教えてもらいたい」という質問などが、続々と寄せられました。

永常は安心し、また喜びました。

それと同時に、本を書くということに自信をもちました。

本の評判がよければそれがさらにはげましとなり、

「よし、この次は、もっとよい内容のものを書こう」という気持ちを強めました。

永常に、いっそう勉強にはげむようになりました。

7 主な著書 top

永常は、これまでよりもさらに積極的に各地を旅し、各地の農業の方法をくわしく調べました。

農業について研究している人がいると聞くと、わざわざ訪ねていって、教えをこいました。

旅の途中でふと会った人の、なにげない世間話からも、役にたつ知識を学びとろうと耳を傾けました。

大阪では橋本宗吉という蘭学者のもとに通い、顕微鏡の使い方などをくわしく学びました。

こうして各地で見聞きしたものをあらわした永常の著書は、三十冊以上にもなりました。

彼の著書のなかから、主なものをいくつか拾い上げてみましょう。

『老農茶話』は『農家益(のうかえき)』のつぎに書かれたものです。

イネを収穫したあと、乾燥するには地面に拡げておくよりも竹ざおを組んで稲架をつくり、それにかけておくほうがよいとか、ヘラノキという樹木を植えて、その繊維を利用することなどを教えています。

文化元年(一八〇四)の刊です。

|

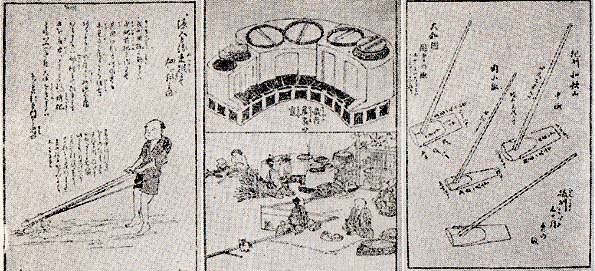

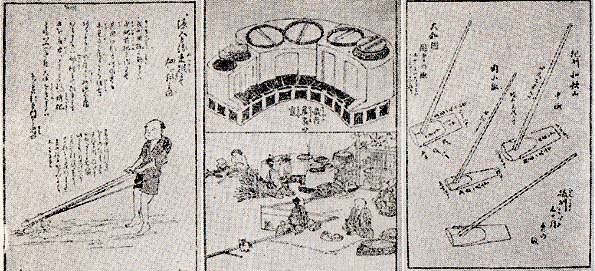

『農具便利論』より

|

『農具便利論』は文政五年(一八二二)刊で、永常の書いた数多くの本のなかでも、もっともすぐれたものといわれています。

各地で使われているいろいろな農具のなかから、特に具合のよいものを選び、それを知らない土地の農民に知らせようというもので、実物の絵を入れて説明してあります。

江戸時代に使われていた日本の農具を、これほど種類多く、わかりやすく書いた本はほかにありません。

よい農具をひろめて、農民の作業をらくにしてやりたいという、永常の願いがよくあらわれています。

『再種(さいしゅ)方』は、四国の土佐地方(高知県)で、同じ水田で年二回米を作ることができましたが、その作り方を説明し、暖かい上地ならば、ほかでもできるはずだから、やってみるようにというすすめの本です。

文政七年に出版されました。

『農稼肥培論(のうかひばいろん)』は、肥料の種類とききめについてくわしく述べられています。

西洋の化学の知識をかなりこまかく紹介し、それをもとに論議をすすめています。

しかし、この本は永常が生きているうちに出版される機会がなく、原稿のまま残されて、明治二十一年(一八八八)に初めて世にでました。 |

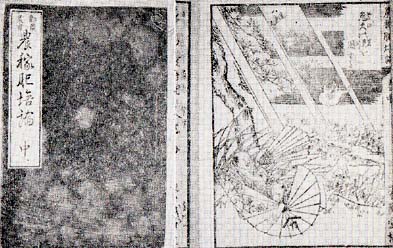

『農稼肥培論』の表紙(左)とその一ページ。

鬼火も燐として肥料になるという図。

|

|

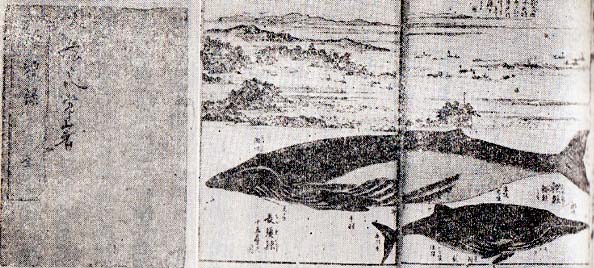

『除蝗録』の表紙(左)と、クジラについて書かれたページ

|

『除蝗(じょこう)録』は、イネの最大の害虫として恐れられていたイナゴ(蝗)の害を防ぐにはどうしたらよいかを説明しています。

クジラの脂を水田にまく方法などが述べられ、いろいろな種類のクジラの絵がかかれています。

文政九年にでたもので、永常の著書のうちの、有名なものの一つです。

『油菜録』は菜種について書かれています。

菜種の品種をたくさんあげ、どんな土地にはどんな品種がよいかを説明し、その栽培方法についてのべています。

文政十二年に出版されました。

『製油録』は、菜種から油をとる加工法を説明した本で、必要な費用についても、くわしくのべてあります。

天保七年(一八三六)の刊です。

『綿圃(めんぼ)要務』は、綿について説明した本です。

永常が日田の郷里でお爺さんの伝兵衛から綿の作り方を教えられたことは、前に書きました。

それだけに、この本の内容は、実にくわしくしるされています。

綿の栽培方法のほかに、できあがった綿の取引についてまでも述べられています。天保四年刊。

『甘藷大成』は、前にお話したように、永常は薩摩国にもぐりこんでサトウキビの育て方と、砂糖の作り方を覚えましたが、それらをまとめたものです。

これも、彼の生きているうちに出版される機会がなく、原稿のまま残されましたが、現在もなおそのままで、一度も印刷されたことがないのは残念です。

そのほか『食鏡』『釜戸の賑い』は、飢饉のときの食べ物について書かれたもので、米を節約するために、米に野菜や雑穀をまぜてかゆを作る方法が書かれています。

『民家育草』『田家茶話』『勧善夜話』の三冊は農業の本ではなく、人間の守るべき道徳についてのべたものです。

各地に伝わる昔ばなしなとがら例をとり、心がけのよい者はかならず幸せになるのだと主張しています。

『文章早引』『文章かなづかい』の二冊も農業の本ではなく、文章を書くときの漢字やかなづかいについて説明したものです。

文字をほとんど知らない農民や町人のために書かれた本です。

『広益(こうえき)国産考』は永常が最後に書いた本で、安政六年(一八五九)刊、『農具便利論』とならんで、もっともすぐれたものです。

スギ、ヒノキ、マツなどの樹木、イグサ、ムラサキグサ、綿、コウゾなどの工芸作物、ウメ、ブドウ、ナシ、ミカンなどの果樹、その他農家にとって利益になると思われるものをいろいろ取上げ、各藩の責任者が農民にたいし、それらを作るよう指導するべきであると主張しています。

以上のように、大蔵永常の書いた本は、いろいろな分野にわたっています。

全部をとおして共通するすぐれた点は、文章が非常にわかりやすく、挿し絵もたくさん入っていて、それほど高い教育を受けていない人にも、おもしろく読めるということです。

8 渡辺崋山との出会い top

次々と本をだしたおかげで、大蔵永常の名はしだいに有名になり、江戸の学者の間にも知られるようになりました。

文政八年(一八二五)、永常は三十年にわたって住みなれた大阪から江戸ヘ引越しました。

その頃から、各藩の役人で、農業を盛んにしたいと考えている人々が、彼を訪ねてくるようになりました。

永常はそういう人たちに親切に自分の知っていることを教えてやりました。

それらの人々のなかでも、特に熱心だったのが三河(愛知県)田原藩の渡辺崋山でした。

田原藩は渥美半島の先端にある、一万二千石の小さな藩で、家老たちは藩の財政のやりくりに、大変な苦労をしていました。

崋山は領内の農業を盛んにし、収入をふやしてこの困難を乗り越えたいと考えました。

永常は崋山にすすめました。

「ぜひとも工芸作物を栽培なさいませ、それを加工して売れば大きな収入になります。」

そして永常は、工芸作物のいろいろな種類をあげ、その作り方をくわしく説明しました。

崋山は熱心に聞いていましたが、ふと、一つの計画がうかびました。

「どうだ永常、三河田原藩に仕える気持ちはないか。

その方の申す通り、工芸作物を作るのはよい方法と思う。

しかし、実際にやってみると、本を読んだり話を聞いたりしただけではうまくゆかぬのではないか。

経験を積んだ人間がじきじきに指導してくれれば安心だ。その方がその仕事をやってくれないか。」

崋山の言葉に、永常の気持ちは動きました。

何といっても、この時代には、武士に取立られるのは大変名誉なことでした。

そればかりでなく、永常は長い間、自分が主張してきたことを、一つの藩のなかで実際にやってみることに、大きな魅力を感じました。

「ありがたいお言葉です。つつしんでお受けします。

このうえは、ただご期待にそうよう、全力をあげて努力いたす覚悟でございます。」

こうして永常は妻子をつれて三河田原に移り、農業を指導することになりました。

永常は農学者としては有名でしたが、元々は町人です。

武士に取立られたといっても、高い身分ではなく、足軽と同じくらいの待遇をあたえられたにすぎませんでした。

それでも永常ははりきって、さっそく仕事にとりかかりました。

「まず工芸作物をたくさん作らせ、それから空地には役にたつ木を植えよう。

また農家の人たちの内職として、土焼き人形を作らせよう。

子供たちのおもちゃとして喜ばれるし、他の土地に売りだしてもよい。」

そのほか、あれこれと永常は夢を描きました。

ところが、彼のこの計画は頭の古い役人たちになかなか理解してもらえませんでした。

永常は領内の伊良湖(いらこ)岬にハゼを植えようと思いました。

土地を耕して苗を植え、そのあとの手入れなどを考えて費用を計上し、藩の役人に申してました。

藩の役人は、いいました。

「もしそれだけの費用を費やしたとして、来年はどれほどの収益があがるのか。」

「来年?! とんでもございません。

大体工芸作物というのは、そうそうすぐに利益があがるものではございません。

たとえばハゼにしても、しかしから『十年の計りごとは木を植えるにあり』と申しますように、長い将来を考えなければなりません。

最初の数年は、むしろ、むだを覚悟で費用をかけるくらいの気持ちでなければ、大きな仕事はできません。」

「なに、十年も先だと? ばかなことを申すでない。

当藩としてはそんな先のことではなく、早急に利益のあがる方法を望んでいるのだ。

そのようなすぐ利益のあがる作物を選んで指導するようにいたせ。」

結局、役人たちは目のまえの利益ばかりを考えていて、永常のいうことを取上げようとしません。

それが永常には不満でした。

さらに具合の悪いのは、田舎暮らしの役人と、長い間都会で生活してきた永常では、行儀作法や習慣のうえでもいろいろと違いがあり、永常の方では武士たちのすることを見て

「田舎の役人どもめ、何も知らぬくせに威張ってばかりおる」と思うし、武士たちの方では

「なんだ。大蔵永常と申す老いぼれは、えらい農学者だというが、もとはといえばただの町人。

百姓相手におとなしくしておればよいものを、身のほどもわきまえず、指導者面をして、なまいきだ」

と、ねたみもあって悪口をいいます。

永常にとって、おもしろくないことが、続きました。

また、永常の頭からは、大阪や江戸にいた頃と同じように、全国各地で貧しさに悩んでいる農民たちのことが、忘れられません。

これらの農民たちのために本を書くことを、あいかわらず自分の大切な仕事にしていました。

それがまた、武士たちにはおもしろくありません。

「大蔵永常はわが藩に仕え、殿さまから禄をいただいている身でありながら、藩の仕事に全力をあげず、よその百姓どものために本ばかり書いているとは、ふとどきせんばんじゃ。」と非難します。

永常を用いさせた渡辺崋山は、三河田原藩の江戸屋敷につとめる家老で、普段はずっと江戸にいました。

その崋山のもとに、藩の武士たちは、いろいろと文句をいってきました。

崋山は板ばさみになって閉口してしまいました。

そのうちに「蛮社の獄」という事件が起こりました。

崋山とその友人、高野長英が、幕府にたいして悪口をいったという理由で捕えられ、牢屋に入れられてしまったのです。

崋山は家老をやめさせられました。

それと同時に、永常も三河田原藩をやめなげればならなくなりました。

そののち、彼は浜松藩に仕えましたが、ここも長続きはしませんでした。

永常という人は日本各地をひろく旅し、たくさんの見聞を積んでいました。

それだけに一つの藩に長く仕え、そこの殿さまだけに忠義をつくすことは、性にあわなかったのです。

浜松藩をやめたとき。彼はすでに七十八歳の老人でした。

その後、彼は再び江戸に戻り、老いの身で本を書きフづけました。

結局、彼にとってそれが一番よい生き方であることを、改めて知ったのでしょう。

しかし、くわしいことは伝わっておらず、最後の場所が江戸と推定されるだけで、死んだ年月日もわかっておりません。

top

**************************************** |