|

****************************************

HOME 概要 宮崎安貞 青木昆陽 平田靭負 大蔵永常 中山久蔵 川上善兵衛

クラークと中山久蔵(なかやまきゅうぞう)

1 北海道の夜明け top

北海道は、昔は“えぞ(蝦夷)が島”といいました。

そこは明治になるまで、大部分が沼地と原始林におおわれていて、その間に部落がわずかに散らばっているだけの、未開拓の土地でした。

江戸時代(一六〇三〜一八六七年)にも、北海道でひらけている土地は、一番南の渡島(としま)半島の、そのさらに南の部分にすぎませんでした。

地図で見ると、渡島半島の西側に松前(まつまえ)、江差(えさし)という町のあることがわかるでしょう。

ここが漁港および商港として栄えていたのでした。

“えぞが島”を治めていた大名を松前氏といいました。

しかし、実際に松前藩の勢力がおよんでいたのは、この南のほうだけで、いまの札幌付近は奥地と同じように原始林と沼ばかりの、人のほとんど住んでいない荒れ地だったのです。

江戸時代の各大名は、自分の領地でとれた米を年貢として取上げ、それで藩の経済をまかなっていました。 自分の領地から何石の米がとれるかによって、石高がきまります。

年貢の多い、つまり石高の高い大名が勢力をもっていました。

たとえば加賀の前田氏は百万石、薩摩の島津氏は七十七万石という高い石高を領していました。

ところが、松前藩の領地である“えぞが島”では、米が全くといってよいほど、とれませんでした。 |

北海道の地図――江戸時代は渡島半島の南端の松前、江差、函館などが、幕府の勢力の及ぶ範囲で、明治になってから石狩平野の小樽、札幌、苫小牧などの開発が始まった。 |

イネは元々熱帯にあった植物で、それがだんだんと北へひろまり、日本でも栽培されるようになったもので、寒い北海道では育てることができなかったのです。

いまでは品種改良もすすんで、北海道の北のほうでもたくさんの米がとれています。

しかし、江戸時代にはまだそういう品種がなく、日本で米が普通にとれるのは、本州の一番北の津軽(青森県)まででした。

江戸時代の終わりごろになって、渡島半島の南でもやっととれるようになりましたが、その量はごくわずかで、問題になりませんでした。

したがって松前藩には石高というものがなく「無石の大名」とよばれていました。

米はとれませんでしたが、そのかわり沿岸の漁業でニシンやコンブがとれましたし、また日本各地の商船が日本海側から太平洋側へ、水平洋側から日本海側へゆくときの中継基地となって、松前は栄えていました。`

明治になってから、政府はこの広い土地を原始林と沼地のままにほうっておくのはもったいないと考えて、ぜひとも“えぞが島”を開拓しなければならないと、計画するようになりました。

しかしこの寒さのきびしい広大な土地をどのように開拓したらよいのか、見当もつきませんでした。

この開拓の責任者に任命されたのが、黒田清隆(くろだきよたか)という人でした。

その時、彼は二十九歳でした。もとは薩摩藩(鹿児島県)の武士で、のちには総理大臣にもなりました。

日本の一番南で育った人が、一番北の開拓責任者になったのですから、ずいぶん、とまどうことがあったらうと思います。 しかし、若い黒田清隆はこの仕事に非常な情熱をそそぎ、何とかこの北の島を立派に開拓して、日本のために役だてたいと考えました。

さっそく現地へのりこんで、道もロクロクついていないような場所をアチコチと丹念に旅して、実情をつぶさに見てまわりました。その結果、彼は、

「これらの原始林を切り開き、沼地をうずめて農地にしたら、ずいぶんたくさんの食料が生産できる。

しかし、寒さがきびしいから、イネは到底作れないだろう。

内地とは、全くちがった農業をやらなければならない。」と思いました。

それまでの日本の農業は、すべて水田を中心にして発達してきたので、それと違う新しいやりかたといっても、すぐには名案がうかんできません。

その時、黒田清隆が考えたのは、かねて話を聞いているアメリカの西部開拓の物語でした。

「その昔、アメリカ大陸の西部地方は、インディアンしか住まない荒れ地であったそうな。 そこを見事に開拓し、豊かな農地に変え、大勢のアメリカ人を住まわわせ、立派な都会を出現させた。

あのアメリカの西部開拓のやりかたこそ、北海道開拓の手本になるのではないか。」

黒田清隆はそう考えて、西部開拓にくわしいアメリカ人を指導者に迎えることを思いつきました。

彼は政府のゆるしを得てアメリカに渡り、アメリカの大統領グラント将軍に会って、熱心に指導を頼みました。

グラント将軍はこれをこころよく承知して、その頃アメリカ政府の農務長官をしていたホラース・ケプロンという人を日本に派遣してくれました。

農務長官というのは、日本でいえば農林大臣のことで、アメリカ農業の最高の責任者です。 その人をわざわざ日本にやって、北海道開拓のために、力を貸してくれようというのでした。

こうして、ケプロンは日本にやってきました。

そして明治四年から八年まで日本にいて、北海道開拓の方法をいろいろと親切に教えてくれました。

ケプロン自身はおもに東京にいて、現地からの情報をもとにして判断をくだしました。 |

29歳で北海道開拓の

責任者になった黒田清隆

北海道開拓の指導者として

アメリカから派遣されたケプロン

|

「北海道の気候や風土は、日本の内地と全く違っています。

だから、内地と同じやりかたで農業を行なおうとしても望みがありません。

北海道でお米を作ることは、絶対にやめたほうがよいでしょう。

それよりも家畜を飼って酪農を盛んにするのがよいと思います。

北海道の広大な土地を牧場にし、畑は飼料になる雑穀を作って、それで牛やヒツジを飼い、牛乳牛肉をたくさん生産するのです。

これが北海道の農業の、一番よいやりかたであると信じます。」 |

黒田清隆もまえから、北海道では米は作れないと考えていましたので、このケプロンのことづにすぐ従いました。

二人の主張に基づいて、政府も北海道に新しい農業をおこすことを決定しました。

ケプロンはさらにいいました。

「新しい農業をおこすためには、新しい指導者を育てなければなりません。

それには学校を作って、北海道の開拓を専門に指導する人材を作り出すべきです。」 |

この忠告にしたがって、明治五年(一八七二)の三月、東京芝(いまの港区)の増上寺の境内に、「開拓使仮学校」が開かれました。

2 開拓使仮学校 top

開拓使仮学校はこうして誕生し、黒田清隆が校長になりました。生徒は全国から募集し、二十歳前後の若者たち、男子五十人、女子二十人が入学しました。

男子のクラスと女子のクラスを作ったのは、将来は卒業生どうしが結婚して幸せな家庭を作り、夫婦手をたずさえて北海道開拓に活躍してもらいたいという、政府の計画によりました。

ところが集まった若者たちは全国各地の侍の子供たちで、どれもこれも手のつけられない、暴れん坊ばかりでした。家でもてあまされ、仕方がないから東京の学校へやって、寄宿舎にでも入れてしまえという、いわば厄介ばらいの恰好で送られてきた者が多く、そういう者の集まりなので、学校の騒々しいことは話になりませんでした。

授業中でもかってに騒いだり、夜は寄宿舎で暴れて物をこわしたり、手におえないありさまでした。

一方女子のほうも、行儀のよくない者が多く、最初の理想とはほど遠い始末でした。 |

芝増上寺の開拓使出張所。仮学校はこのなかにある。

|

黒田清隆は、はじめのうち、そんな生徒たちを何とか教育しようと努めましたが、思うようにゆきません。

彼は、とうとう我慢できなくなり、かんしゃく玉を破裂させてしまいました。

そしてある晩、酒に酔った清隆は、大きなステッキをもって寄宿舎へとびこみ、

「おまえたちのようなばか者は、一人残らず追いだしてやる、いますぐこの学校をててゆけ!」

と怒鳴りながら、ステッキをふりまわし、生徒たちを全部寄宿舎から叩き出してしまいました。

寝ているところを不意におそわれて、生徒たちは何がなにやらわからず、きもをつぶして逃げだしましたが、少しおちついてみると、校長のやりかたが余りにも乱暴で腹がたちました。

元々血の気の多い若者たちですから、

「けしからん。乱暴なのは、校長のほうではないか。あんな校長はみんなでとっちめてやれ。」

と、徒党を組んで、また学校へなぐりこもうとしました。

政府ではあわてて多数のトビ職をかり集め、学校のまわりをかためさせて、生徒たちの襲撃を防ぎました。

こんなわけで、せっかく学校を作ってみたものの、やることなすこと、ことごとくうまくゆきません。

黒田清隆は頭をかかえてしまいました。そして、新規の生徒を募集するにさきだち、

「これは農業のやりかたを教えるよりさきに、生徒たちの道徳心を養わなければならない。

生徒の人格をみがかないかぎり、いくら新しい科学や技術を教えても仕方がない。

根本から教育方針を変えなければだめだ。」

と考えなおしました。

明治八年、ケプロンは四年の滞在を終えてアメリカに帰りました。

黒田清隆はそのあとを追うようにもう一度アメリカにでかけてゆき、アメリカに駐在していた日本人の公使を通じて、ただ農業の科学や技術についてだけでなく、生徒の人格を修養させるうえで、適当な指導者をぜひ日本に送っていただきたいと頼みました。

駐米公使は、ケプロンや教育家のノースロップなどとも相談した結果、マサチューセッツ州立農科大学の学長である、ウィリアム・スミス・クラークを選ぶことにしました。

3 クラークの来日 top

クラークは一八二六年(日本の文政九年)七月三十一日に、アメリカ合衆国マサチューセッツ州アッシュフィルドというところで生まれました。

父親は医者でしたが余り腕がよくなかったらしく、はやらなくて、暮らしはらくではありませんでした。

クラークはアルバイトをしながら、十九歳のとき、マサチューセッツ州にあるアマスト・カレッジという学校に入学しましたが、この学校の教育方針がクラークの生涯を決定しました。

十九世紀のアメリカは、商業や工業がドンドン発達し、いたるところに大都会が出現して、めざましい活気を呈していました。

その反面、人々の生活はあわただしく、人情はうすれ、金もうけばかりが流行していました。

大学も規模ばかり大きくなり、学生の数はおびただしく、したがって一人一人への教育はゆきわたりませんでした。

ハーバード大学を始め、アメリカの代表的な大学は、そろってその傾向を示していました。

そういうなかで、クラークの入学したアマスト・カレッジは、全く違う教育方針をかかげていました。

すなわち、学生の数を少数にかぎり、そのかわりただ知識を教えこむだけでなく、人間としての修養をも積ませるという、全人教育をめずしていました。

清教徒(ピユリタン)以来の、アメリカの伝統であるキリスト教の道徳を教へ卒業生の多くは牧師となって活躍しました。

金もうけ万能におちいりつつあったアメリカ社会の風潮に反対して、このように神の教えを忠実に守ろうとする宗教的な雰囲気が、アマスト・カレッジの特色でした。

クラークは、つつしみぶかいキリスト教徒として暮らしながら、勉強にも大いに熱意を燃やし、その中から馬術の選手として、その方面でも活躍するなど、楽しい学生生活を送りました。

クラークはここを卒業してからドイツに留学し、ゲッチンゲン大学でフリードリヒ・ウェラーのもとで勉強しました。

ウェラーは、尿素を人工的に初めて合成したことで世界の化学の歴史に名を残した科学者です。

彼の指導を受けて、クラークは植物の生理学を研究しました。

やがてアメリカに帰って、母校アマスト・カレッジの先生になりましたが、その頃南北戦争がおこったので、学校をやめ、北軍に加わって奴隷解放のために戦いました。

戦争が終わるとまた先生にもどりましたが、そのかたわらマサチューセッツ州の農業会の議員にもなり、しだいに農業と関係をもつようになりました。

彼が議員をしているとき、マサチューセッツでは州の農業を発達させるため、州の費用で農科大学をつくろうという意見が強まりました。

クラークも賛成して、その実現のために努力しました。

努力が実って、アマストに農科大学が建つことになりました。 これがマサチューセッツ州立農科大学です。

クラーク自身がその初代学長に選ばれ、それから十年間その地位にあって、教育にまた土地の農業問題のために力をそそぎました。

一八七六年(明治九)、クラークは五十歳になりました。

その時、教育家として有名だったノースロップから、

「このたび日本の公使から、開拓指導者を教育する学校を作るので、教頭になってくれるアメリカ人を探してくれとたのまれた。 ついては、あなたこそ一番適任であると考えるから、ひとつ日本にいって、日本人のために働いてもらえないだろうか。」と言われました。 |

マサチューセッツ州立農科大学

|

思いがけない話で、クラークはびっくりしましたが、彼はその頃めざましい発展を始めている日本について、かねがね大きな興味ももっていました。

彼は大学のほかの先生たちと相談し、学長の仕事を一年間休んで日本へゆくことを引受けました。

クラークは自分のほかに、ホイーラー、ペンハローという二人の先生を、助手として同行させました。

三人は船で大平洋をわたり、明治九年六月二十九日、横浜に到着しました。

クラークはノースロップから、日本では農業の科学や技術ばかりでなく、生徒の人格をみがかせるような指導を行なってほしいと言われてきました。

彼はそのための方法を船に乗っているあいだ、いろしろ考えました。

そして、日本人を立派な民族にしたてるには、やはりキリスト教の精神を教えこむ以外にないと思いました。

彼は船の甲板で、目のまえにひろがる太平洋のうねりを眺めなから、少年時代から大好きだった伝道のための讃美歌を、

北の果てなる氷の山

照る日に焼くる真砂(まさご)の原

叫び求むる声ぞひびく

迷いのくさり解き放てと

とうたいながら、これからゆく日本での仕事に熱意をかきたてました。

横浜に上陸した彼は、まっさきに外人居留地へゆき、聖書を五十冊買いこみました。

芝増上寺境内の開拓使仮学校はすでに北海道の札幌に移され、「札幌農学校(現北海道大学)」と名前をかえていました。

クラークは東京からまた船で、北海道にむかいました。

ホイーラー、ベンハローのほかに、黒田清隆と、あらたに入学する学生十名も、同じ船に乗りました。

その船の名前は「玄武丸(げんぶまる)」といいました。

その頃、東京から北海道まで船で幾日もかかりました。

その期間を利用して、クラークと黒田清隆とは札幌にいってからの教育方針を相談しあいました。

「生徒たちを立派な人物に育てるには、精神教育が必要と思います。

あなたはどういうふうにそれを実行されるつもりか、お聞かせください。」

黒田清隆は、一番気がかりだったことを質問しました。クラークはすぐ答えました。 |

札幌農学校当時の校舎(上)と実習牧場(下)

|

「よいと思う方法は、ただ一つしがありません。キリスト教の精神を、日本の青年たちに教えることです。」

「なに? キリスト教ですと?」

黒田清隆は思わず声を高めました。

「それはいけません。 日本では江戸時代に、キリスト教は外国のまちがった宗教であるから、絶対に信じてはいけないと教え、それでも信じた者は、厳重に罰しました。

いまは時代も変わって、政府もキリスト教を認めるようになりましたが、それは外国人のために認めているだけで、日本人が信者になることは好ましくありません。

日本の政府の費用で作った学校で、キリスト教の講義などされては困ります。

どうか、別の方法による教育を考えていただきたい。」

もとは薩摩の武士だった黒田清隆自身、キリスト教によい感じをもっていませんでした。

しかし、クラークは承知しません。

「キリスト教は、けっしてあなたの考えているような悪い宗教ではありません。

それどころか、キリスト教こそ、青年を指導する世界一のよい教えであると私は確信しています。

あなたの心配しているようなことはけっしておこりませんから、どうか私の思うとおりやらせていただきたい。」

「キリスト教だけは困ります。」

「いや、それ以外の方法はありません。」

二人は船の上で、くり返し議論を続けました。

ほかの点ではすべて一致したのに、キリスト教をめぐる問題だけは、お互いに自説を守って、ゆずろうとしません。

しかし、とうとう黒田清隆の方が根負けして、

「それほどにまで言われるのならば、いた仕方ありません。

まあ、間違いをおこさないように、くれぐれも注意してやってください。」

と、黙認するかっこうになりました。

やがて七月三十日、「玄武丸」は小樽の港に入りました。まだ汽車も自動車もない時代です。

一行はそこから馬に乗って札幌にむかいました。

札幌ではすでに入学していた十三人の生徒たちが、新しい先生の到着を待っていました。

明治九年八月十四日。

札幌学校は「札幌農学校」と名前をふたたび改め、クラークを教頭に、面目を一新して出発することになりました。

開校式の日、クラークは生徒を前に、自分がこれから行なおうとしている目的を話しました。

「本日、私は日本の最初の農科大学である札幌長学校の責任者として、同時にここからはるか数千マイルのかなたにあるマサチューセッツ州立農科大学の学長として、この教壇に立っていることは、このうえない誇りに思います。

この新しい学校は、数年のうちに、北海道の産業の発達、農業の改善のために大いに役立つものになるであろうと信じています。

農業や工業にとって、教育がどれほど大きい働きをするか、そのことが注意されるようになってきたのは、ヨーロッパやアメリカでも、実は最近のことにすぎません。

そういうとき、黒田長官がどこよりもさきに、この北海道に農科大学を設立したのは、実に賢明な処置といわなければなりません。

この学校の設立のために、はるばる招かれた私たちは、この神聖な職務に粉骨碎心(ふんこつさいしん)してあたるつもりでおります。

私たちは、あらたに私たちの生徒となったみなさんが、人間としての生活にもっとも適切な精神と情操を身につけることができるよう、努力するつもりでいます。

みなさんは、長い間黒雲のように、東洋諸国をおおおっていた各種の因習から解放されてこの学校にきました。

みなさんの胸には、大きな望みがいだかれていることを信じて疑いません。

ヤング・ジェントルマン(若い紳士諸君)!

あなたたちの忠実な奉仕を待っているあなたたちの国のために、努力してほしいと思います。

あなたたちはなによりも健康に注意してください。

健康なからだで、勤勉に修養を積んでこそ、あなたたちの学ぼうとしている様々の科学が、初めて有効に身につくのです。

そのようにして学んだあなたたちには、やがて社会において、重要な地位が必ず約束されています。

外国でもそうですが、特にいまの日本では、有能な人物が必要とされています。

これから数年の間に、札幌農学校は黒田長官の保護のもとに、ますます発展し、北海道のみならず、広く日本中にすぐれた青年を送りだす学校になるでしょう。

そのことを、私は信じて疑いません………。」 |

開校式がすんでから、日本人の先生たちはクラークをかこんで、寄宿舎の規則をどう決めたら良いかなど、相談しようと思いました。

この学校の生徒たちは前にもお話したように、かつての武士の子供たちが多く、年の頃十二歳から十六歳くらいまでで、まさに暴れたいさかりの者ばかりでした。

厳重な規則でも作らないことには、また前のように、どんな無茶をしでかすやら、わかったものではないと、日本人の先生たちは心配しました。

学校の面目を一新して再出発するチャンスでもあり、規則をさらに厳しくして秩序を守らなければならないと、先生たちのほとんどが考えていました。

ところがクラークはそれを聞いて、

「規則? そんなものは、必要ありません。

私が生徒たちに守らせる規則はただ一つ、ビー・ジェントルマン(紳士であれ)ということです。

これさえ心得てくれれば、そのほかのこまかいことなど、何一つ必要ありません。」

ときっぱり答えました。

そればかりか、これまでに作られていたいろいろの規則も、全部廃止してしまいました。

そして生徒たちにむかっていいました。

「諸君はヤング・ジェントルマンだ。

ジェントルマンである以上、他人の決めた規則にしばられるのでなく、自分自身の良心にしたがって行動しなければいけない。

ジェントルマンであるかぎり、自分のよいと思う行ないは、必ず立派なものになるはずだ。

ジェントルマンでない者は、私にとって用がないから、すぐにこの学校をしりぞいてもらいたい。

私はジェントルマンだけを相手に、自分の教育を行なう。

ただ、ジェントルマンであるためには、どうしても守らなければならない最低の条件がある。

そのことだけは教えておこう。

アヘンをすってはいけない。たばこもすってはいけない。酒を飲んではいけない。

ばくちをしてはいけない。下品な言葉を使ってはいけない。これだけは必ず守ってほしい。

実は私も酒は好きなのだ。

日本の札幌は水が悪いと聞いていたので、水が飲めない場合の用意にと、ブドウ酒をもってきた。 |

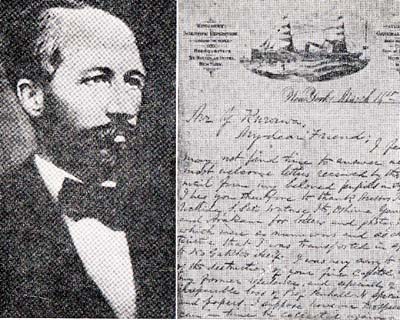

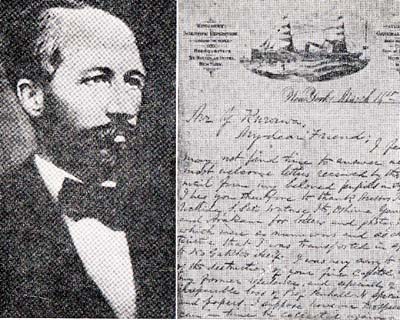

クラーク(左)とクラークがのちに日本の学生にあてた手紙(右)

|

しかし、諸君にジェントルマンとして酒を飲むなといったのだから、私自身もその約束にしたがおう。

今後、札幌にいるかぎり、私は絶対に酒を飲まないことにする。」 |

そういってクラークは、生徒たちの見ている前で、アメリカからもってきたブドウ酒の瓶を、かたっぱしからぶちわってしまいました。

4 クラークの精神 top

クラークは北海道の農業を、家畜を中心とした酪農ですすめなければならないとくり返し講義しました。

日本のこれまでの農業は、せまい土地を耕して米を作るため、農民たちは春浅い頃から冷たい水につかり、代(しろ)かきを行ない、また夏の暑い昼日なかに田の草をとるなど、まるで奴隷のように苦しんでいると批判しました。

北海道は内地と違って気候が寒く、その反面、内地とは比較にならぬ広々とした原野が広がっているのだから、これを牧場にし、畑にはトウモロコシ、エンバク、ライムギそのほか各種の牧草を栽培し、それらを飼料にして家畜を飼い、肉、バター、チーズ、ミルクなどの酪農製品を生産するならば、内地と違う文化的で近代的な農業が実現するに違いないと主張しました。

授業を始めるまえに、クラークは必ず聖書を読み、お祈りをささげました。

また聖書の内容についても講義をしました。 |

異国情緒あふれる、北海道の酩農家

|

日本の国立の学校でこれまでキリスト教を必修科目にしたのは、あとにもさきにも、この札幌農学校だけです。

クラークは声が大きく、またしゃべりかたが非常にじょうずでした。

講義に熱がはいってくると、ただでさえ大きい声がいちだんと大きくなり、教室の外で眠っていた犬がびっくりして目をさまし、逃げだしたという話さえ伝えられています。

クラークの教育は教室のなかだけでなく、日常生活のすみずみにまでゆきわたっていました。

あるとき、生徒たちをつれて、札幌の近くの手稲山(ていねやま)に登ったことがありました。

山のてっぺん近くの大きな木の上に、地衣(ちい)というコケのような植物が付着していました。

「めすらしい地衣だ。あれをとって帰ろう。」

クラークはそういいましたが、高くて誰にも手がとどきません。

その時クラークは、 「私がふみ台になるから、誰かあの地衣をとってくれ。」

といって、木の根元によつんばいになりました。

しかし、その頃日本では、学校の先生はとてつもなく偉くて、生徒たちはそばへ近寄ることさえ許されないと考えられていました。

先生をふみ台にする勇気は、生徒の誰にもありません。

「早くしなさい。」

クラークは、そばにいる生徒にさいそくしました。

その生徒は仕方なく、おずおずとクラークに近づき、

「では先生、ごめんこうむります。」

と、靴をぬいで背中へあがろうとしました。ところが、クラークが、

「靴をはいたままでよい。いちいちぬいでいたのでは、めんどうだ。」

と注意したので、とうとうその生徒は泥靴をはいたままクラークの背に乗り、地衣を採集しました。

クラークはこのようにして、先生が威張ったりせず、生徒とわけへだてなく親しまなければ、本当の教育などできないことを、日本の青年たちに実行してみせたのでした。

いつも夜になると、クラークは、寄宿舎で生徒たちとストーブをかこみ、自分が従軍した南北戦争の思い出や、聖書に関係した物語などを話して、楽しい時を過ごしました。

また、クラークは学校の中だけでなく、政府からだのまれて、北海道の農業に関する、もっと多くの仕事をも手伝いました。

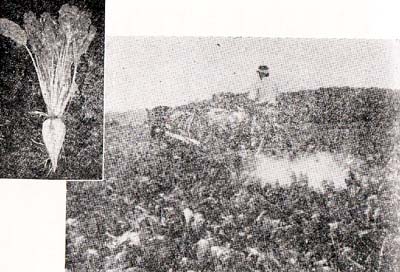

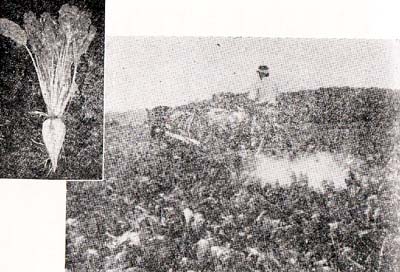

ビート(サトウダイコン)を栽培して砂糖を作る製糖業や、北海でとれるサケやカニの缶詰工業にも、熱心な協力をおしみませんでした。

こうして、新しい教育と産業を指導するうちに、八ヵ月という月日はまたたくまに過ぎました。

クラークが、マサチューセッツ農科大学から許可されていた休暇は、一年だけでした。

その頃、船で日本とアメリカを往き来するのに、ずいぶん長い日数がかかりました。

一年間の休暇といっても、往復の日数を考えると、いつまでも札幌にいるわけにゆきません。

明治十年四月十六日、クラークは札幌を去ることになりました。

一緒につれてきた二人のうち、ホイーラーを札幌にのこし、教頭の職をつかせることにしました。 |

北海道特有のビート(左)とピート畑(右)

|

生徒たちは名残を惜しみつつ、札幌の郊外まで、クラークを送ってゆきました。

札幌から六里(二十数キロ)ほど南にある島松というところで、クラークは生徒たちに別れを告げました。

彼は生徒たちをふりむいてただひとこと、

「ボーイズ・ビー・アンビシャス(少年よ大志をいだけ)!」

と言い残して、みれんをたち切るように、馬をとばし、森のかなたへ姿を消してしまいました。

クラークが去ったのちも、札幌農学校の生徒たちは、彼の教えをよく守りました。

そのなかには、のちに北海道大学の総長とたった佐藤昌介(しょうすけ)、言語学者の大島正健(まさたけ)、北海道水産の発展につくした伊藤一隆(かずたか)らがいました。

翌年、新しい生徒たちが入学してきました。先輩は後輩に、クラークの精神を伝えました。

このようにして札幌農学校には、代々にわたって、クラークの教えが受けつがれてゆきました。

宗教家・評論家として名高い内村鑑三(うちむらかんぞう)、大正時代の論壇で活躍した新渡戸稲造(にとべいなぞう)、植物学者の宮部金吾、作家の有島武郎(ありしまたけお)、町村農場をおこした町村金弥(まちむらきんや)などは、いずれも札幌農学校の出身で、先輩からからクラークの話を聞き、その教えを受けついで成長しました。

その後、彼らの中のある者は北海道にとどまり、クラークの講義した農業を自分の手で実用しようと努力しました。

またある者は北海道をはなれ、日本のほかの土地に、クラークの精神を伝えようと考えました。

クラークの存在はこうして、時代をこえて多くの青年の心に生き続けました。

5 クラークの晩年 top

一方、クラークその人はどうなったでしょうか。

彼は札幌を離れてから東京にゆき、黒田清隆はじめ、世話になった人々に挨拶をすませて、また船でアメリカに帰りました。

そしてマサチューセッツ州立農科大学の学長にもどりましたが、そこには思いがけない困難が待ちかまえていました。

農科大学のなかには、かねがね、クラークのやりかたに反感をもっている人々がいたのです。

クラークは理想に燃えて教育を行ないましたが、余りにも信念が強すぎて、他人の意見を聞かないようなところがありました。

かれに反対の人々は、彼が留守にしていた一年の間に、自分たちの思いどおりに学校を変えてしまい、クラークが帰ってみても、もう前と同じには働けないようになってしました。

しかもその頃、マサチューセツ州では、費用がかさんで困るという理由で、農科大学のための予算をへらしたので、学校の経営は危機におちいりました。

こうした内外の圧迫を受けながらら、クラークは何とかして農科大学を、昔の理想的な姿に返したいと努力しましたが、反対派の勢力が強く、とうとう日本から帰って三年めの一八七九年、失意のうちに学長を辞めなければならなくなりました。

それからクラークは、一介の民間人として暮らすことになりましたが、彼の心のなかには、またどこかの学校の学長になり、理想的な教育を思う存分やってみたいという気持ちが燃え続けていました。

ちょうどその頃、ニューヨークの近くに住んでいる、ある若い実業家がクラークをたずねてきました。そして、

「実は私は今度、今まで世界になかった新しい大学をつくろうと計画しています。

それはフローティング・カレッジ(海上大学)というもので、汽船を買いきって校舎のかわりにし、先生も学生もそれに乗って航海にでかけるのです。

そして七つの海をめぐりながら、世界各地を探検し、自然や人々の暮らしを実地に研究しようというものです。

こういう大学は、まだ世界のどこにもないでしょう。

これを作れば、おそらくこれまでになかった、見事な教育ができると信じます。

つきましては先生に、その学長になっていただきたいのです。費用は全部、私のほうで責任をもちます。」

と話しました。

クラークは夢かとばかり喜びました。 |

帰国後のクラークに、海上大学の構想を話す実業家。

この構想の失敗が、その後のクラークの破綻になった。

|

「世界各地を旅しながら、自然や社会を生徒に講義する! 何とすばらしい計画ではないか!

よろしい。私はもう年寄りの身ですが、生涯の最後のご奉公と思って、このお役目をお引受けしましょう。」

彼はそう約束しました。

その日からクラークは、海上大学のプランをねり始めました。

船に乗って世界をまわれば、当然日本にもゆくことになる。

そのときはなつかしい教え子たちと再会することができるだろう……

と、クラークはさっそく、教え子の一人に手紙を書いて、このことを知らせたりしました。

ところが、この計画は実現しませんでした。

まず生徒を募集したところが、志願者がさっぱりありません。

余りにも変った大学なので、だれもがしりごみしたのです。

さらに悪いことに、資金を出すといった実業家か急死してしまい、海上大学は船出する前から暗礁に乗りあげました。

このとき、クラークは思いました。

「この計画を中止するのは余りにも惜しい。こうなったからには、私が自分の責任で、すべてを実現させてみょう。」

そして彼は自分一人で学校を作るため、資金集めにとりかかりました。

クラークはマサチューセッツ農科大学の学長として、この地方で有名な人でした。

彼の教育方針を尊敬している人も少なくありません。それらの人々は、

「クラーク先生のなさることならば、間違いはないだろう。喜んで協力しましょう。」

と、次々にお金を寄付してくれました。

なかには、なけなしの貯金をはたいて、クラークの申し出に応じてくれた人もいました。

ある程度の資金が集まったところで、クラークは、

「世界中の海を航行し、実地に教育や研究を行なうには、お金がいくらあってもたりないくらいだ。

船は大きくなければならないし、充分な装備をしてゆかなければならない。

集まったこれらの寄付金を元手にして何か事業をやり、さらに資金を増やすことにしよう。」

と考えました。

ところがそのあげく、悪い人にだまされて、お金をみんなとられ、破産してしまいました。

海上大学の計画は、もはや望みが良くなりました。

せっかく寄付をした人々は、それを知ってクラークをののしりました。

「偉い学者だと信用していたのに、とんでもないインチキ野郎だった。」

「教育者にあるまじき、ふとどきな行為だ。

初めから我々をだますつもりで、お金をとりたてたに違いない。」

クラークが町にでると、アチコチから憎しみの目がむけられ、悪口があびせられます。

「違う。私は本当に、海上大学をつくるつもりだった。

それに失敗したのは、わたしの不注意で、充分責任を感じている。

しかし、諸君を初めから、だますつもりなどは絶対になかった。

どうか、そのことだけは信じてもらいたい。」

と弁解につとめましたが、だれも聞いてくれません。

彼はとうとう、外にでることさえできなくなってしまいました。

クラークは誤解を受けたまま。悲しい毎日を送っていました。

ちょうどこのとき、一人の日本人がクラークをたずねてきました。

それは内村鑑三(明治の有名な思想家)でした。

彼は札幌農学校で先輩からからクラークの話を聞き非常に感激しました。 |

北海道大学にあるクラークの胸像

日本とアメリカで全く評価の異なるクラーク

|

そしてアメリカに留学したのを機会に、尊敬しているクラークにでせひ一度会っておこうと思ってやってきたのでした。

さびしい境遇にあったクラークは、大変喜んで鑑三をむかえ、その後の札幌農学校のようすや、教え子たちの消息をくわしくたずねました。

非難の的になっているクラークにとって、自分のことを忘れずにいる教え子たちが、遠い日本で慕い続けてくれているという知らせは、このうえないなぐさめにたりました。

一八八六年(明治十年)三月九日、クラークは病気で死にました。

家はすっかり貧乏になり、世間からは相手にされず、本当に気の毒な最期でした。

臨終のとき、そばにつきそっている牧師にむかい、彼はただひとこと、

「私の生涯での誇りは、日本の札幌にいた八ヵ月だけだ。」

と、いい残したということです。

6 北海道の開拓民 top

クラークがまだ札幌農学校の教壇で青年たちに熱弁をふるっていた頃、すでに北海道のあちらこちらでは、内地から移り住んだ入植者によって開墾がはじめられていました。

それらの開拓者たちのなかには明治維新で失業した武士など、内地で暮らせなくなった人々がたくさんふくまれていました。 彼らは、政府が北海道の開拓希望者を募集していることを聞き、

「このままこうしていてもしようがない。

北海道は、どんなところだろうか、話に聞くかぎりではずいぶん寒い。

荒れはてたひどい土地だそうだが、一か八か、思いきって新しい生活をやってみよう。」

と考え、それに応募したのでした。

彼らの北海道での生活は、全くみじめなものでした。

なるほど、土地だけは広々とありましたが、そこには大きな樹木がおいしげり、その下にはクマザサがビッシリとはえています。 クマザサの根は土中深く、あみの目のようにはりめぐらされていて、それをぬきとるのは容易なことではありませんでした。

政府は開拓者たちにいくばくかの資金をあたえましたが、それは北海道でずっと暮らすには到底たりないほどの、わずかな金額にすぎませんでした。

「話には聞いていたが、まさかこんなところとは思わなかった。」 と開拓者たちは溜息をつきました。

しかし彼らにとって、いまさら内地に帰ったとて生活の目安のたたぬことにはかわりがありません。

仕方なく腹をきめて、ここで暮らす以外にないとあきらめました。 彼らはまず木を伐って、自分たちの住む小屋を作りました。

文字どおりの掘っ立て小屋で、どうみても家などとよべたしろものではありません。 畳もふすまもなく、板囲いの土間にむしろを敷いて、その上で暮らしました。

すきま風が、四方八方からふきこんできました。

そんな小屋のなかで寒い北海道の冬をすごさなければなりませんでした。 |

開拓民の掘っ立て小屋

|

昼間は、ありったけの力をふりしぼって、開墾にはげみました。

農具といってもクワと鎌(かま)くらいしかなく、今日のようにトラクターでいっぺんに………というわけにはゆきません。

開拓者たちは歯をくいしばって、苦しい生活にたえました。

そうして木を伐りクマザサをはらい、わずかずつ畑をひろげ、荒れ地でも比較的よく育つヒエ、アワ、ソバなどの雑穀から作り始めました。

開拓者のなかには昔武士だった身分が忘れられず、

「鎌などは百姓の使うものじゃ。そのようなものを手にするのは、ごめんである。」

などといって、刀でクマザサを刈っている者もありました。

それまで農業をやった経験がなく、せっかく麦の芽がでたのを、雑草とまちがえて抜いてしまった人もありました。

さらに開拓者を苦しめたのは、北海道の森に住んでいるエゾオオカミ(ヤマイヌ)とクマでした。

エゾオオカミは人間を直接おそうことはありませんが、開拓者たちがなけなしの金をはたいて手に入れた家畜をおそい、食い殺してしまいます。

クマはもっとどうもうで、直接人間に危害を加えました。

その頃のできごととして、こんな話が伝えられています。

一頭の大きなクマが猟銃で仕止められ、札幌農学校に運ばれてきました。

「でかいクマだな。これは解剖のしがいがあるぞ。」

学生たちははりきって実験室にクマを持ちこみ、さっそくメスで解体にかかりました。

なかでもいたずらずきな数人は、その肉を切りとり、火であぶってムシャムシヤと食べました。

解剖が進んで、クマの腹をさいてみたと頃、なかからふくらんだ胃袋がでてきました。

「バカに大きな胃袋だな。何がつまっているのだろう。」

一人がメスでその冐袋を二つに切りました。

その時、ドロドロした消化液と一緒に流れでてきたのは人間の赤ん坊の片腕と、女性の髪の毛のかたまりでした。

「きゃっ!」と学生たちは悲鳴をあげてとびのきました。

「これは人食いクマだ。人間を食い殺していたんだ。」

クマの肉を食った連中はあわてて外へかけだし、食べたばかりのものを、ゲーゲーはいてしまいました。

クマの餌食になった被害者の身もとは、とうとうわかりませんでした。 しかし、まずしい開拓者の母と子が、この大きなクマの餌食にされたのは事実です。

このような悲劇が、北海道の各地でくり返しおこっていたのでした。

そういう犠牲をはらいながら、北海道の開拓はすすんでゆきました。

森にかわって畑がひろがり、クマザサにかわって雑穀がよく育つようになりました。

ソバやヒエのほかに、ライムギ、ジャガイモ、トウモロコシ、ダイズ、アズキ、それに、カボチャなどが作られるようになりました。

けれども、開拓者たちには、どうしても忘れられないものがありました。

それは内地にいた頃食べていた米の御飯です。

彼らは、米の味を時々、なつかしく思いだし、しきりに、

「ああ、米が食べたい。」 と、ため息をもらしました。 |

荒涼とした北海道の原始林

|

開拓者が三人以上集ると、誰からともなく米の御飯が話題にのぼり、思わずつばをのみこみます。

「米の御飯にみそ汁かけて、はらいっぱい食べてみたい。」

それがかなわぬことを知っているだけに、かえってほしくてたまらなくなるのでした。

ある開拓者のところへ、内地の知りあいから荷物が送られてきました。

荷物はイネの藁(わら)でくるまれ、よくみると藁(わら)の先に収穫し残したもみが、何粒かついていました。

「わあ、米だ、米があるぞ。」

その開拓民は狂気して、中の荷物はそっちのけにし、わらについていたもみを一粒ずつ集め、丁寧にからをむいて鍋に入れ、文字どおり数粒のめしを、おしいただくようにして食べたのでした。

開拓者の中のある者は考えました。

「本当に北府道では米が作れないのだろうか。

工夫をこらせば、ここにも水田を開き、イネを植えることができるのではないだろうか。」

やがて、彼らのなかに内地から種もみを取り寄せる者がでてきました。

しかしその頃、政府はケブロンやクラークの指導にしたがって、寒い北海道でイネのできるわけがないときめてかかり、水田をつくろうとする農民を見つけると、お国の方針にそむく不届き者と叱り付けました。

そういうことがたびかさなり、なかには捕えられて牢屋に入れられた者もありました。

それでもイネをつくろうとする開拓者はあとをたたず、北海道のどこかで、次々と水田が開かれてゆきました。

もちろん、イネを植えてみても、ほとんど成功はしませんでした。

畑の一部に苦心して水をひいても、一粒の米さえとれず、骨折り損に終わることが多かったのですが、それでも米にたいする未練はたちがたかったのです。

7 中山久蔵の努力 top

明治四年(一八七)、北国はまだ寒い三月のこと、札幌の近くを流れる島松川のほとりのクマザサにおおわれた森の下に、一人の中年の旅人がたたずんでいました。

髪の毛もひげもボーボーとのび、体中あかだらけで、きものはよれよれでした。

何日も野宿を重ねてきたことが、ひとめでわかるかっこうでした。

小さな荷物を背負い、何本かの農具をくくって手に持っていました。

そのほかにもう一つ、ヤマユリらしい植物を、大切そうにかかえているのが目立ちました。

島松川のほとりで、その旅人はつぶやきました。

「ここならば、きっと農業がやれるに違いない。私はここを永住の地ときめよう。」

この旅人の名前は、中山久蔵といい、このとき四十三歳になっていました。

中山久蔵は元々農民ではありませんでした。明治維新までは武士として仙台藩に仕えていたのです。

彼は文政十一年(一八二八)、大阪の郊外、春日村というところに生まれました。

大志をいだいて江戸にでて、知人の世話で二十六歳のとき仙台藩にかかえられました。

ちょうどその頃、ロシアの船が北海道の近海に出がし、千島のエトロフ島ではロシア軍と日本守備隊とが戦(いくさ)をするなど、ロシアの進出にたいする北辺の守りがやかましくとなえられていました。

当時、松前藩は武士の数も少なく、単独で北海道の防衛を行なうのが困難だったので、幕府が直接、北海道を管轄することになりました。

幕府の命令で、東北地方のいくつかの藩の武士たちが、北海道の海岸に配置されることになり、その一員として、中山久蔵は、初めて北海道にわたりました。 |

仙台藩士から北海道に渡り農民と

なって、米作りに成功した中山久蔵

|

それから明治維新まで、彼は仙台と北海道の間を何度か往復してすごしました。

明治維新の戦争のさい、仙台藩は会津藩などと同盟を結んで官軍に抵抗したため、新政府ができてからは朝敵の烙印を押されてしまい、就職もむずかしくなって、武土たちは路頭に迷うはめになりました。

このとき、中山久蔵は思いました。

「武士だなどといっても、その運命ははかないものだ。

いくらいばっていても、世の中が変われば、いっぺんに失業して食うこともできなくなってしまう。

身分とは何とあてにならないものか。

この世で本当に頼れるのは自分だけだ。このたびの経験で、私には、そのことがよくわかった。」

その時久蔵は四十二歳になっていました。

「四十二歳は昔から男の厄年とされ、不幸にあうことが多いと言われる。 最大の不幸といえば死ぬことだ。

それならば、私も厄年を機会に、死んだつもりになって、これからの人生を生きなおしてみせよう。」

彼はそう決心しました。

そしてかねて縁のある北海道へわたり、ここに永住する覚悟をきめました。

北海道にやってきた久蔵は自分一人で生きてゆくためにはまず食べる物を自分で作らなければならないと思い、苫小牧(とまこまい)の近くに最初の住居をさだめ、荒れ地を開墾して雑穀の栽培から手をつけました。

ところがせっかく種をまいても、作物はさっぱり育ちません。

久蔵は作物がうまくできないのはまだ自分の努力がたりないせいだ、と自分自身にいいきかせ、一生懸命働きましたが、いくらやってもやはりだめでした。

さすがの久蔵も根負けしてしまいました。

「世の中には、いくら人間が努力しても、それだけではどうにもたらないことがあるのだ。

もし将来、農業技術が進歩すれば、苫小牧のこの地にも、作物がうまく育つようになるかもしれない。

しかし、いまやってみたかぎりでは、どうもこの土地では、農業が不可能だと思われる。

仕方がない。努力さえすれば必ず作物のみのるという土地をさがすことにしよう。

広い北海道には、そういう土地がきっとあるに違いない。」

そう決心して久蔵は身の周りの荷物をまとめ、新しく土地を探して旅にでました。

寒さに悩み、クマやエゾオオカミを警戒しながら、幾夜も野宿を重ね、ようやく島松までたどりつきました。

その途中、トマムノシケクシヘツというアイヌ人たちが長い名前でよんでいる湿原地帯にぶつかったことがありました。

湿原というのは、沼のようなジメジメした野原が、一面に広がっているところをいいます。

その湿原の片隅には、ヤマユリらしい植物の株がいくつか、ひっそりとはえていました。

寒い冬をじっとたえしのん出来たのでしょう。久蔵はそれに心をひかれました。

「俺は一人ぼっちの開拓者だ。おまえたちも湿原の隅っこに、寂しく花を開くのだろう。

どうだ、ひとつ俺の道づれになってくれないか。

それがどこになるかはまだわからないが、これからおれが住豹場所で、毎年、花を咲かせてくれ。」

彼はヤマユリらしい植物に話しかけ、そのうちのいく株かを根こそぎ掘りとって、大切に持ってゆきました。

島松に住みつこうと決心した久蔵は、そこに一軒の掘っ立て小屋を見つけました。

いずれこのあたりを開墾しようと考えた、近くの開拓部落の人が、その時の用意に作っておいたものでした。

普段は人が住んでいなかったので、荒れはててしまい、どうやら雨つゆをしのげるだけという、小屋というにもあたらないようなガタガタのものでしたが、久蔵は持ち主と交渉してこの小屋を買い取りました。

その日から、久蔵の努力が始りました。

改めて開墾を行なうのですから、またしても木を伐り、クマザサの根を掘り、かたい土をクワで耕し、雑穀を作ることから手をつけなければなりません。

苫小牧でいちおうの経験があるとはいえ、武士育ちの久蔵にはまことに苦しい毎日でした。、

久蔵は髪の毛も髭ものびほうだい、手足は荒れてひびだらけ、乞食よりもっとひどいなりで、毎日働き続けました。 |

開墾をはじめた開拓者たち

|

しかし、雑穀とはいえ、まいて半年後にならなければ収穫できません。

食べるほうは開拓のその日から必要です。

久蔵は開墾の合間に、近くの山で、野ウサギを捕えたり、野性の食べられる植物を採集したりして、やっと飢えをしのぎました。

それでも久蔵はくじけませんでした。

あるとき、松本十郎という政府の役人が、このあたりの視察にやってきて、久蔵と出会いました。

松本十郎は久蔵が命がけて開墾にはげんでいるのをみて、たいそう感心しました。そして久蔵にむかい。

「政府では、ことに熱心な開拓者に補助金をあたえて援助することにしている。

あなたの努力はその資格に充分あたいするから、帰ったらさっそく上役に話して補助金をたすようにしよう。」

と伝えました。ところが久蔵は

「まことにありかたいご好意ですが、おことわりします。」

と答えました。松本十郎はおどろいて、

「なに? 断わるというのか。

それは一体、どういうわけだ。」

と質問しました。久蔵は、

「たしかに、いま援助していただければ、暮らしはらくになります。 飢える心配もなくなりましょう。 |

原野で測量する役人

|

しかし、私は北海道へくるとき、今後はだれをもたよらず、自分一人の力で生きてゆこうと決心しました。

いま援助をいただいては、自分にたいして誓ったことを、裏切る結果になります。」

と答えました。

松本十郎はそれを聞いてますます感心し、久蔵の気持ちをくんで補助金はやめましたが、それからというもの、暇があると島松にやってきて、久蔵を激励するようになりました。

二人はだんだん親しくなり、久蔵の掘っ立て小屋のなかで囲炉裏をかこみ、よもやまの話で時を過すなど、交際が続けられました。

久蔵の努力は少しずつ報いられ、手入れのかいがあって、畑の土質も年々よくなり、雑穀がたくさんとれるようになりました。

8 米の御飯が食べたい top

人間は暮らしむきが落ちつくと、つぎにはそれ以上の欲望がおこります。

久蔵も最初の頃、どんなものでも食べられさえすればよいと思っていたのが、だんだん雑穀よりも、もっとうまいものを食べたいと願うようにかわってきました。

多くの開拓者がそうであったように、久蔵もまた内地にいる頃に食べた米の御飯の味を忘れることができませんでした。

「北海道では、米がとれないことになっている。

政府がそう信じているし、多くの者もそうだと思いこんでいる。

しかし、北海道で本当に米作りは不可能なのだろうか。

それを真剣にためしてみた人間が、はたしているのだろうか。」

と久蔵は疑問を感じるようになりました。

これまで北海道でも、一番南の渡島(おしま)半島の一部では、江戸時代からわずかな水田が開かれ、細々ながらイネが作られていました。

「少なくとも、この島松あたりでは、これまでにイネを試作してみた者が一人もいない。 絶対に不可能かどうか、まだ確かめられていないわけだ。

失敗する公算が大きいが、ものはためしに、一度イネを作ってみょう。」

久蔵はそう考え、渡島地方に住んでいる知人に手紙をだし、

「私もこの島松に住みついて、だいぶ農業になれてきました。 今度は試しに、米作りを始めたいと思います。

そちらで作られているイネの種もみをわけてください。」

と頼みました。

手紙を受けとった友人はびっくりして、島松で米などできるものかとあきれましたが、久蔵の頼み方が余りに熱心なので、一つつみの種もみを送ってやりました。

それは「赤毛」という品種でした。

久蔵は、さっそく水田作りにとりかかりました。 |

北海道での米作りに挑戦する久蔵

|

まず島松川から水をひいて苗代をこしらえ、種もみをまいてみると、数日で芽がでました。

「うまく育ってくれよ。」

久蔵は心のなかで祈りながら、毎日これを見守っていました。

ところが芽が少しのびたところで、ばったり成長がとまってしまいました。

苗代に使っている島松川の水は氷のように冷たく、手を入れただけで、体中がゾクゾクする感じでした。

「こんなに冷たい水に、朝から晩までからだごとつかっている苗は、さぞかし寒いことだろう。

これでは育たないのもむりがない。何とか水温をあげる工夫はできないものだろうか。」

水温をあげるといっても、寒い土地です。天然の恵みを待っているだけでは、埒(らち)があきません。

その頃、生活に少しゆとりの出来た久蔵は、掘っ立小屋のそばに、小さな風呂おけを置き、毎日島松川の水をくんできて、風呂をたいて入浴を楽しんでいました。

彼はその風呂の残り湯を苗代に入れることを考えつきました。

しかし、小さな桶で運ぶのですから、何度も何度も往復しなければなりませんでした。

せっかく暖めた水も、ほんのちょっと時間がたてば、さめてまた冷たい水に逆戻りします。

そのたびに久蔵は、おけて湯を運ぶ同じ労働をくり返しました。

さすがにその努力がむくいられてか、苗の育ちはめだってよくなってゆきました。

田植えの季即がくると、久蔵は畑の一部を水田にかえて、丹青こめて育てた苗をそこに移しました。

久蔵がイネ作りの努力をしているとき、礼幌農学校の先生がこの地へやってきました。

その先生は久蔵が水田で苦労しているのをみると、

「何という無駄なことをするんです。おやめなさい、北海道にイネは育ちません。

水をすてて畑にし、家畜を飼いなさい。そもそも北海道の農業は………。」

と、長々とお説教を始めました。久蔵の顔色はがありました。

「この先生は、自分では田畑を耕したこともないくせに、口先だけはえらそうなことをいう。」

ついに、かまんしきれなくなった久蔵は、先生にむかって、大声で怒鳴りました。

「ばか者め! 俺は米を作るんだ! うるさいことをいわずに、トットと帰れ!」

久蔵のすさまじいけんまくに、先生はびっくりして逃げだしました。

あとで先生から、その話を聞いた役人たちは、

「島松にはバカな奴がおるそうな、あの寒い土地で米を作っているという。

今にきっと失敗して、ひどいめにあうぞ。」

とわらっていました。

ところが、その年の秋、久蔵の田ではたくさんの米がとれました。

それは久蔵自身も予想できなかったほど、見事なみのりでした。

「島松の土地だって、米は立派にできるじゃないか。」

久蔵は、誇りにみちて叫びました。

これまでケプロンもクラークも、政府の役人たちも、イネは熱帯性の作物だから、北海道のような寒地で育つはずがないと頭からきめこんでいました。

そしてイネをつくろうとした者を、罰しさえしてきたのです。

彼らの考えの間違っていたことを、久蔵は立派に証明してみせました。

中山久蔵が米作りに成功したニュースは、たちまち付近の開拓部落にひろまりました。

米の御飯を夢にまでみて、なつかしんでいた開拓民たちは、久蔵のところへかわるがわるやってきて、赤毛の種をわけてほしいとか、作り方を教えてくれとか、頼みました。

久蔵に親切に一人一人の望みに応えてやりました。

こうして島松を中心に水田が広がり、やがて石狩平野一帯にイネが豊かに実るようになりました。

役人たちはこれを知っておどろきました。

政府ではあわてて方針をきりかえ、今後は北海道でも米作りを奨励することにしました。

いま、島松(現北広島市)には中山久蔵の功績を記念した碑がたち、彼の住んでいた家が保存されています。

もちろん最初の掘っ立小屋ではなく、のちに改造した、もう少し大きな家です。

そのすぐ近くに、もう一つの別の記念碑がたっています。 それはクラークの記念碑で、彼が見送りにきた教え子たちにむかい、「ボーイズ・ビー・アンビシャス」と言い残して別れた、その場所に立っています。

一つは、北海道に米をつくろうと努力した人の記念碑です。 もう一つは、北海道に酪農をおこし、新しい農業を始めさせようとした人の記念碑です。 |

中山久蔵の家

|

米はできないといったクラークの考えかたは、いまからみれば間違っていました。

しかし、クラークもけっして悪いつもりでそういう意見を述べたわけではありません。

むしろ、クラークの主張にしたがっておこされた酪農は北海道の一部でめざましく発達して、パターやチーズを始め、内地の人々の食べる乳製品の多くは、そこから供給されるようになりました。

それまで人間を寄せつけなかった未開の土地を、初めて開拓したのですから、その方法について意見が分れたのはむしろ当然といえます。

中山久蔵の記念碑もクラークの記念碑も、そろって北海道開拓の先駆者たちの苦闘のあとを、今に伝えているといえましょう。

9 熱帯性のイネが北の地に top

石狩平野は、こうしてイネの実る水田にかわってゆきました。

しかし、赤毛という品種は味がよくありませんでした。

それでも長いこと米を食べられなかった開拓者たちには、まるで天の恵みのように思われました。

石狩平野の人々はこの品種を「赤毛」とよばず「中山種」とよんで、久蔵の功績をたたえました。

しかし、石狩平野よりも北では、いくらなんでもイネは育たないと、だれもが信じていました。

だが、その地方にも開拓者はたくさんいて、やはり米の御飯を食べたがっていました。

石狩平野の近くに、江藤庄三郎という農民がいました。

この人は内地から移住してきた開拓者の一人です。

彼は中山種(赤毛)の成功を知って、自分もイネ作りに手をそめました。

経験者の言葉をよく聞いて始めたので、彼の米作りは最初からうまくゆきました。

庄三郎の水田は、しだいに面積をひろげました。

ある年、水田を見回っていた庄三郎は、中山種のなかに、一株だけ、奇妙なイネがはえていることに気がつきました。

多くのイネの品種は穂の先に、細長い毛――ぼう(芒)――がついています。 中山種にもぼうがありました。

ところが庄三郎の発見した奇妙なイネというのには、ぼうが全くついていないのでした。

「どうしてこんな、ヘンテコなのが出てきたのだろうか?」

現在の農学者は、このイネは赤毛のなかから突然変異によって出来たものと考えています。

もちろん庄三郎に、そこまでわかるはずはありません。 |

多くのイネの品種は、穂の先にぼうがついている

北海道の米は「赤毛」「中山種」「坊主」と変わった

|

ただこの種類をふやせば、脱穀するとき、ぼうを取り除く毛おとしをしないですむから、手間がはぶけると思いつきました。

そこでその株を特別、大切に育ててとれた米はそっくり種もみとして、翌年これをまくことにしました。

そして、頭に毛のないイネだから、「坊主」とよぶことにしました。

庄三郎の努力で、坊主は増えました。

毛おとしの手間がはぶけるばかりでなく、赤毛よりずっとおいしい御飯が炊けました。

ところが、坊主には坊主で、大きな欠点があることがわかりました。

それは風に弱いことでした。石狩平野は夏の間、ことに強い風がふきます。

その風で坊主はもろくも茎を折られ、たおれてしまうのでした。

庄三郎はガッカリして、坊主を作るのをやめてしまい、また前のように中山種だけを植えることにしました。

庄三郎の家に中田光治という小作人がいました。

庄三郎の家で一生懸命働いたかいがあって、ある程度のお金がたまったので、独立して農業を始めたいと考え、石狩平野のもっと北の美唄に土地を求めました。

出発する前、光治は庄三郎にむかい、

「旦那、一つお願いがあります。」と、言い出しました。

「なんだね。お願いというのは。」

「旦那がまえにみつけた、あの坊主の種もみをわけていただきたいのです。」

「坊主か、あれは風に弱くてだめだ。」

「しかし、美唄(びばい)が石狩と同じように風が強うとはかぎりません。

ものはためしに、作ってみたいのです。」

光治が熱心にたのむので、庄三郎は物置のすみにほうりこんであった坊主の種もみをわけてやりました。

光治は美唄にいって、さっそくそれをまいてみました。

はたして美唄では、石狩平野のような強い風がふかず、坊主はよく育ち、秋にはかなりの米がとれました。

そのことはたちまた前から住んでいる開拓者の間に評判となり、種もみをもらいにくる者がゾクゾクと現れました。

坊主は美唄の町に作られるようになり、それにつれておどろくほど寒さに強いことがわかってきました。

坊主は北へ北へとひろまり、ついに北海道でも特に寒さのきびしい上川盆地にまで、作られるようになりました。

農学者たちもこれに注目し、坊主を親にして雑種を作り、品種の改良をこころみました。

いまでは、坊主と同じように寒さに強く、しかも坊主より味がよくて収穫も多い新品種が、上川盆地の水田に、黄金の穂を実らせています。

熱帯生まれのイネが、上川盆地の厳しい寒さにたえて実ることは、植物学者たちにとってさえも奇跡に思われました。

しかしこの奇跡は偶然におこったのではなく、多くの人々の努力の末に実現したものにほかなりません。

まず中山久蔵の、がんばりがなかったならば、それはスタートさえきれなかったでしょう。

普通の人々が信じこんでいた常識を、自分の実験で確かめてみた科学的な心があって、初めて可能になったといえるでしょう。

つぎに、江頭庄三郎の注意深い観察がなかったならば、坊主を見つけだすことができなかったでしょう。

庄三郎が田んぼを見まわって、たくさんの株の中から変わりものを発見したことが、奇跡を生む大きな鍵となりました。

さらに中田光治が、それを北の地方へもたらすという、ひとつの機会にめぐまれなかったならば、坊主の本当の価値は誰からも知られずに、そのまま棄てられてしまったかもしれません。

北海道のイネ作りの歴史は、日本の農業の発達史のなかでも、もっとも興味ぶかく、また多くの教訓に富んでいます。

米作りに成功した中山久蔵は、それからのちも新しい作物や動物を北海道に持ちこむことに努力しました。

彼の名前はだんだん有名になり、島松の村の指導者として尊敬を集めるようになりました。

その後は地元の有力者となり、道路工事の指導をしたり学校を建てたりなど、公共事業にも力をつくしました。

そして大正八年(一九一九)二月、九十一歳という高齢でなくなりました。

top

**************************************** |