|

****************************************

Home 概要 インスリン 太陽 X線とラジウム 薬剤師 微生物 20世紀の奇蹟

Ⅲ 物理学者から医師への二つの贈物

1 レントゲンとエックス線

top

「あなた」と妻に呼ばれて、しげしげ、自分の靴を眺めていたレントゲン教授は、目をあげていいました。

「うん、何だね。」

彼はいつもおだやかな妻の顔に、ちょっと不機嫌な表情が浮んでいるのを認めました。

「どうかしたのかね?」

彼はそういって、暖炉の火がよく燃えているかどうか、のぞきこみました。

外には十一月の冷たい風が、はげしく吹いていましたが、火は威勢よく、パチパチ音をたてて燃えていました。

妻のベルタはため息をついて、夫の顔をみつめました。

彼は妻が心をいれてつくった三時のコーヒーをのみ、ヴュルツブルクで一番上等のお菓子をたべ、それから、まる三十分間も、黙って座っていたのです。

「どうかしたのかね?」と教授はくりかえしました。

「火は、よく燃えているようだが。」

そのときベルタは、本当はこういいたかったのです。

「どうもいたしませんよ、ウィルヘルム。

あなたがアレクサンダー大王の彫像のように、そこに座っていらっしゃる間、独り言を楽しんでいただけですわ。」

だがペルタは、そうはいわず、微笑していいました。

「リンゴ菓子は、いかがでしたか、甘過ぎはしませんでしたか?」

「甘過ぎないかって?」と彼は、あごひげをなでながら、考えぶかそうにゆっくりいいました。

「いや、甘過ぎることはなかったよ。全く、こんなにおいしいリンゴ菓子を食べたことはないくらいいだ。」 |

ウィルヘルム・コンラッド・レントゲン

|

ペルタはよくわかったというように頭を傾けて、夫にいいました。

「お世辞がお上手ですこと。でも今日はリンゴ菓子ではなくて、チーズ菓子だったんですのよ。」

このヴュルッブルク大学総長、実験物理学の第一人者は、体を起してつぶやきました。

「何だ、そうか。」彼は笑おうとしましたが、口を開けたままポカンとしていました。

ベルタは勝ち誇るかのように、顔のまわりに編んだ髪を手でたたきました。

「そんなにおもしろいことに考えふけっておいでなら、大きな声でおっしゃったらいかがですの。」

レントゲンは笑いだしました。

「おまえがおもしろいというのは、どんなこと何だね? 実は私は、陰極線のことを考えていたのだよ。」

ペルタは陰極線という術語を、ききなれていました。

一八九五年当時には、物理学者が二人よれば、二十分とたたないうちに、陰極線の話がはじまりました。

そして、ベルタの客間には年中、物理学者がつめかけてきていたのです。

ペルタは、夫と話をつづけることにきめました。

「誰もかも陰極線の話をしているのですから、どなたか、私に陰極線のことを教えてくださってもよさそうですわ。」

「それはとても、込み入っているのだよ。それに私は、実験室に戻らねばならないし……。」

「あなた、お出かけまでに、コーヒーをすっかりお飲みになってください。そして私にお話をなさってください。」

教授はびっくりして、おもむろに目をぱちぱちさせました。

結婚してもう二十五年になるのに、彼はいまでもまずい冗談をいっては、ときたま妻がもつ科学の問題への興味を、はぐらかしてしまっていました。

彼は生徒が、教室で暗唱をするような調子で述べ始めました。

「陰極線とは真空管の中を、電気火花が飛ぶときにおこる現象でありまして……。」

ペルタは口をとがらせました。

「ウィルヘルム・コンラッド・レントゲンが、ヨーロッパで最大の物理学者だなんて、一体、誰がいいだしたんでしょうね。」

レントゲンは今度は大学教授らしいしぐさで、

「いま四時三分。四時十分には、実験室のドアをあける。

その間なら、おまえが何を聞いても大学から叱られることはない。」

といい、七分間分の煙草をパイプにつめました。そして、話を始めました。

「陰極線のことを説明するには、真空管の話からはじめなければならない。だが、真空管のことをいうには、気圧の話をする必要がある。

一六四三年まで、さかのぼらねばならないがね。

その問題が本当に始ったのは、ガリレオからだ。

彼はガラス瓶から空気をすっかり追い出して、ポンプをつくったのだよ。

そのとき、彼が気づいて、おどいろたことがある。

何度やってみても、また、管を太くしても、細くしても、同じように、水は、いつも同じ高さ―― 十メートル余りしか上らないのだよ。

そのことは確かめられたのだが、さてどう説明したらよいのかは、わからなかった。

管の中に、水を吸い入れる何物かがあるのだろうと、いう者もあった。 |

ガリレオ・ガリレイ

|

弟子のトリチェリ

|

ガリレオが死んだ翌年の一六四三年になって、彼の弟子の一人トリチェリが、その答えを見つけ出した。

管の中に、水を吸い入れるものなどはなかった。

管の外で下に押しつける空気の圧力が、真空の中に水を押し上げるのだ。

いま考えれば何でもないことだが、その頃は空気が重さをもつなんて、考えられてはいなかったことだ。

では何故、水はいつも十メートル余りしかのぼらないのだろう。

原理さえわかっていれば、その答えは、たやすい。

水と空気が釣合えば、つまり水におよぽす空気の目方と、空気に及ぼす水の目方とが等しくなれば、液柱は止まる。

さてこの答えを、どうやって証明するかね。」

|

教授は学生が答えられないにきまっている質問を、先生がするときのような言い方をしたので、ベルタは肩をすくめてみせました。

「もちろん、水より重い物を使ってみれば良いにきまっていますわ。」

彼女はつづけていた編み物の手を休めずに、いいました。

「その学説が正しいなら、重い液体は軽い液体ほど高く上らないでしょう。同じ目方の空気が及ぼす作用は、小さくなるはずですもの。

私がありったけの力でピアノの椅子をおし、つぎにピアノをおしてみれば、動く距離はずっとちがいますね。 そうじゃありませんの。」 |

七歳の子供のような調子でいった妻の言葉に、教授はすっかりおどろかされ、あごひげの下で指をせわしく動かしました。

夫の威厳のようなものは、もう、どこかにとんでしまいました。

「うん、全くそのとおりだよ。

トリチェリは、ガラス管の一端を封じてこの管に水銀をみたし、逆さにして水銀をいっぱいいれた鉢にたてた。

水銀柱はたちまち下だり、鉢の表面から七十六センチメートルほどのところで、止まった。三つのことが起った。

トリチェリの学説が確かめられた。水銀気圧計が発明された。

管の端と水銀柱の頂点との間に、完全な真空ができた。」 |

ベルタは編みつづけながらも、力強くうなずきました。

レントゲンは暖炉の前を、ゆっくりと行ったり来たりしながら、さらに話をすすめました。 |

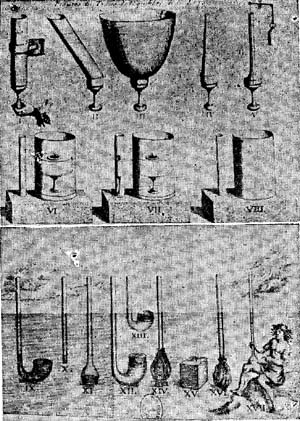

トリチェリの管

|

「科学者たちは、真空に大いに興味を感じた。

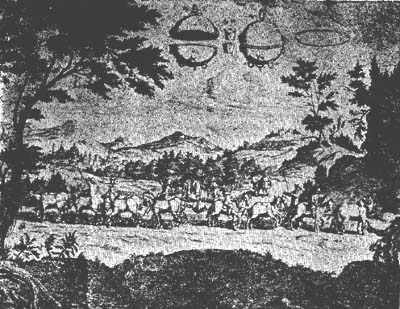

たぶん一六五〇年ごろのことと思うが、マクデブルクの市長オットー・フォン・ゲーリケという男が、真空に歴史的な勝負をいどんだ。

彼は銅の半球を二つつくって、端を一生懸命みがき、両方の半球がぴったりくっつくようにして、完全に空気の漏らない球にした。

一方の球に栓をつけ、そこからポンプで球のなかの空気を抜いた。

さてそこで、町で一番頑丈な馬を二頭えらび、それでその半球にむすびつけ、反対の方向にひっぱらせた。

強く、もっと強く、だが球は離れなかった。

馬を二頭ふやし次に四頭ふやしても、まだ離れない。

両側に八頭ずつつけて、やっと二つの半球は離れた。これを見物にきていた皇帝は、空気とは何と強力なものかと、感嘆したということだ。」 |

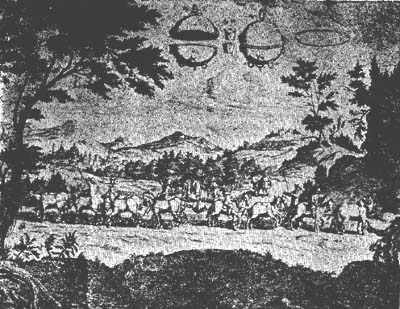

ゲーリケの真空半球を馬で引っ張る実験

|

|

提供された七分間は、とうにすぎ、ペルタは気が気でなくなりました。

しかし、レントゲンは話に夢中にたってしまいました。

彼が話を始めたら、地震ぐらいではとめられませんでした。

ベルタは夕食の用意に台所にたちたかったのですが、科学者がどんな人間に生まれついているか、よく知っていたので、また、腰を落着けてしまいました。

「次に一七〇五年に、フランシス・ホークスビーが、ガラスの容器から空気を抜いて中で放電させてみた。

おどろいたことに、容器のなかで紫色の光りがひらめいた。

ほんの一瞬間のことだったが、ここで電気と真空が、ちかづきになったわけだ。

この知合い関係が、いつおわりになるかは、わからないがね。」 |

彼は椅子に、ゆったり座ってしまいました。

ベルタは台所の牛肉が気になっているのですが、こうなってはあきらめるよりほかありません。

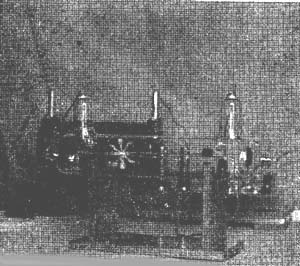

「真空管の仕事を、科学的な土台にのせたのは、ボンにいたガラス吹きの親方ハインリッヒ・ガイスラーだった。

彼は卵型の真空球をつくり、なかに白金の小円盤を封じこんだ。

一八七八年にウィリアム・クルックス卿が、真空管について講演したが、トリチェリやマクデブルクの市長がそれをきいたら、びっくりぎょうてんしただろう。

いまでは、真空管の中に陽極と陰極と、二つの円盤が封じ込んである。わかるかね?」 |

クルックス卿

|

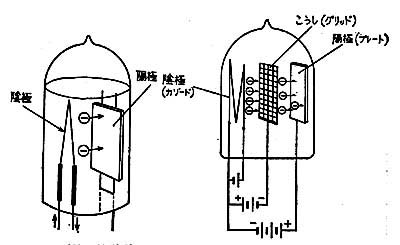

クルックスが考案したクルックス管

|

|

ベルタはわかったことを表わすために、強くうなずいてみせました。

|

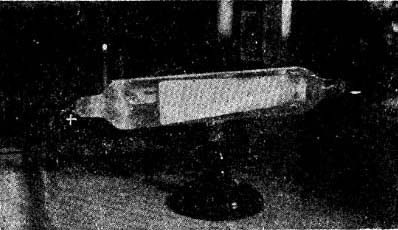

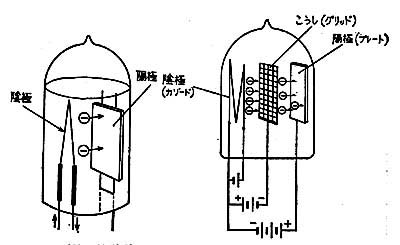

陰極(-)から陽極(+)に放電する(左の写真)。

磁石をちかづけると(上の写真)のように陰極線が曲がる

|

「こういう真空管に電気を通じると、いろんなことが起こる。

クルックス以前の物理学者や、彼の同僚たちが夢にも思わなかった、たくさんの放射線が現れる。

実験のさいの電圧をかえただけでも、放射線の性質はかわる。

クルクッスは陰極線は別世界のものだと考えそうになったほどだ。

ヨーロッパで陰極線の実験をしたことのない物理学者は、いないといって言いくらいだよ。

レナード――ハイデルベルクにいるレナードは、戸外で陰極線の新しい実験をした。

私もそれをやって、自分で試してみたいと思っているが……」 |

レントゲンは話の途中で言葉をきって、時計を見ました。

「一体、何時だと思うのか?」彼はきびしい調子で、そういいました。

「四時四十分でございますよ。」ベルタはわざと平気な顔で、答えました。

「いや、おまえがもっと知りたがっているということはわかっているが、急いで実験室に戻らなくてはならない。

疑問があったら、とっておきなさい。夕食にはかえるから。」

ベルタは、静かに顔をあげて、いいました。

「私の質問は、たった一つで、それを三十分以上も前にうかがったのでございますよ。」

「どんな質問だったかね?」

「あなたは、見事にお話になりましたこと。

でもまだ私の質問には、答えてくださいませんでしたわ。それはね、陰極線とは何か、ということです。」

レントゲンは、口をひらきかけて、また、つぐんでしまいました。そして、演説をするかのように手をあげて、

「おお神さま、私にはわからない。誰にもわからない。」

と言い、女性と科学について何かつぶやきながら部屋を去り、家を出ていってしまいました。

その頃、レントゲンはこの地ヴュルッブルクで、大規模な物理学研究所の所長であり、大学の総長であり、普通の人はちかづきにくいほど尊敬されていた教授でした。

しかしこの同じヴュルツブルク大学が、二十三年前には彼を無給の講師にすることさえ、断わったのでした。

そのとき、大学からいってきた理由は、レントゲンがその地位にふさわしい充分な経歴をもっていない、ということでした。

いま彼は、実験室のドアをあけながら、現在の地位になるまでのいろいろな出来事を、ふと思いだしていました。

人生はときに、思わぬことで道が変ります。

若いウィルヘルム・コンラッド・レントゲンが、教育をうけて地位をうるために数々の困難を経験しなけれぱならなかったことは、ある日、彼の級友が嫌われ者の教師の似顔をうまくかいたことから、始っています。 |

二極管 三極管

|

ウィルヘルムが十八歳になり、ユトレヒトの工業学校から大学に入学しようとする直前のこと、級友が絵をかいているのを、そばに立って見ていました。

「おい。頭に毛が多すぎるじゃないか。まぶたを、もう少したれさがらせろ。耳をもっと大きくしろよ。」

レントゲンがそういうとその友人は、

「いや、これでそっくりだろう。みんなに見せてやろうか。」

というと、絵をストーブの火よけにはりつけて、友だちを呼び集めにいきました。

ウィルヘルムは一人、絵のそばで、クスクス笑っていました。

「これは、誰がかいた?」

ウィルヘルムは、おどろいてとびあがり、声の主のほうを見ました。

絵にかかれた本人がそこに立っていて、ウィルヘルムと鼻を突き合せそうになりました。

「おまえがかいたのか?」

「ちがいます、先生。」

「じゃ、だれだ?」

生徒のあいだでは、互いに不利益なことはいわない規律があって、それは重大なものとされていました。ウィルヘルムは、

「誰がかいたかは、いえません。」と、いいはりました。

学校は大騒ぎになり、ウィルヘルムは、その日のうちに学校を除名されてしまいました。

ウィルヘルムの父は、裕福な商人で、息子の希望どおり、学業をつづけさせたいと思いました。

検定試験をうけて通れば、大学にすすめる道があったので、その試験をうけることにして勉強しました。

ところがいざ試験にいってみると、試験官席に座っていた者こそ、彼が学校から追い出される元になった、あの耳の大きなまぶたの厚ぼったい人物だったのです。

もちろん、ウィルヘルムは不合格になりました。

普通の者なら、それでへこたれるかもしれません。

しかしレントゲンは、なんとかして別の勉強の道をみつけようと、努力しました。

彼はまず、ユトレヒト大学の聴講生になり、ついでスイスのチューリヒ大学に入学しました。

ここはわりあい自由に、学生を受入れていたところです。

彼はチューリヒで四年間勉強し、学位をとることができました。

大学のちかくに、「緑のガラス」という、小さい喫茶店があり、学生たちのたまり場になっていました。

店の主人は政治上のことでドイツから亡命してきた人で、教育のある人でした。

そこの娘こそ、実はヘルダ・ルードウィヒであったのです。

彼女は、ウィルヘルム・レントゲンより六歳年上でしたが、二人は、一八七二年に結婚しました。

その前にベルタは二、三ヵ月、オランダのレントゲンの家にいって、彼の母にオランダ料理をならいました。

レントゲンが、ヴュルツブルク大学に席をえようとして失敗したのは、その直後のことです。

彼は家族をやしなわなければならなかったので、それほど資格のやかましくなかったストラスブルグ大学に志願し、物理学のクント教授の助手になりました。

そこで彼は、猛烈に勉強し仕事をし、次から次へと論文を発表しました。

一八七〇年から、いま話をしている一八九五年までに、四十八の論文が書かれました。

レントゲンは、偉大な研究者であるとともに有能な教師でした。

やがてヴュルツブルク大学は、新設の物理学研究所の所長に彼を任命し、またその六年後には大学の総長に任命しました。

レントゲンがそれで仕事をやめてしまっても、彼の名は物理学の教科書に残されたでしょう。

しかし一八九五年十一月八日から引続いて行われた研究は、彼の名をどこでも知られている、誰でも知っているものにしました。

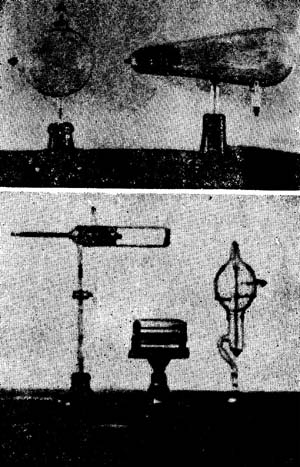

実験室に入ったレントゲンは、窓のブラインドをきっちりおろしました。

彼の実験には、完全な暗黒が必要だったからです。

それは、レナードの陰極線に関する最近の論文に書かれていることを確かめるためで、だから実験の結果はすでにわかっているはずのものです。

レナードは、真空管の側面に薄いアルミニウムの小さな窓をつくりました。

陰極線はこの金属をつき通して、管の外にでてきます。

それは数センチメートルすすむうちに、空気に吸収されてしまいますが、螢光物質を塗った小さいスクリーンをそばにおくと、陰極線がそれにあたって、スクリーンは太陽にてらされたように輝きます。

レントゲンが自分の目で見たいと思ったのは、螢光物質のこの輝きです。

彼が注文してつくった新しいクルックス管は、黒い厚紙でつつまれ、さらに外を錫(すず)の薄い箔(はく)でおおわれ、真空管からの光線が、螢光物質のスクリーンにあたらないようになっていました。

管から光りが漏れていないかどうか試すため、レントゲンは部屋の電灯をけし、管に電流を通じて放電させました。

電気火花の音が、かすかに続いています。

何か弱い光りが、部屋を横切っているようです。

錯覚かもしれないと思って、レントゲンはいったん目を閉じ、また開きました。

やはり、実験のテーブルから一メートルばかり離れた部屋の中央で、さえない緑色に光っているものがあります。

そのへんに椅子をおいてあることを思いだし、レントゲンはマッチをすって、ちかづいてみました。

椅子のうえには、螢光物質のスクリーンが置き忘れてあって、それが光っているのでした。

椅子を部屋の一番遠い隅におしやっても、スクリーンはなお光りました。

厚紙を通す何物かが管から出て、螢光物質のスクリーンを光らせていたことは、間違いありません。 |

レントゲンがつかった実験器具

|

陰極線でしょうか。そうではありません。陰極線の何十倍も遠くまで、届くからです。

だが陰極線でないとしたら、何でしょうか?

そのとき、ドアがたたかれました。小使さんが、

「夕食がつめたくなってしまいます。」という、レントゲン夫人の伝言を、もってきました。

「食事には、まだいかれない。」と、レントゲンは、答えました。

やがて食事にかえっても、あわただしくコーヒーをすすり、何かつぶやきながら、すぐ実験室に戻ってしまいました。

夜を日についで、実験がつづけられました。

レントゲンは、管から出てくるものを何かで遮(さえぎ)ることはできないかと、試みました。

厚紙はもちろん、一冊の書物も、二冊の書物も、アルミニウムの板も通してしまいます。

しかし、鉛はそれを遮ることがわかりました。

2 キュリー夫人とラジウム top

「理学部の事務室は、どこでしょうか?」

こうきかれた学生は、彼女をつくづく見ながら、答えました。

「真中の廊下をまっすぐいって、角を左におまがりなさい。」

それから、ちょっと、先輩ぶったように微笑して、

「あなたの登録をしにいくんじゃないでしょう、お嬢さん?」

と、いいました。彼女が、余り小さくみえたからです。

彼女は黙ってうなずき、学生のあふれた玄関を通り抜けました。

今日は、ソルボンヌ大学の冬の学期がはじまる日です。

ひさしぶりに会った学生たちは、ガヤガヤ挨拶をかわし、新入生たちはヨーロッパで一番古いこの大学にきたという気持だけで、固くなっていました。

この金髪のポーランドの少女にとって、パリーは長い長い夢でした。

彼女はおずおず、学生たちをかきわけてあゆみながら、これが夢でないとはまだ信じられないくらいでした。

すぎた八年のあいだ、彼女はこのフランスの偉大な大学を見ることを、ましてその講義室に座ることを、何度もあきらめかけました。

だってその手ずるとなるものは、彼女には何もなかったのです。

金も、科学の訓練も、お金持のうしろだても、有力な友だちも。

彼女をパリーにつれてきたのは、そんなものではありませんでした。

科学への絶対の愛、知識の都市で学ぴたいという燃えるような野望と、ただその二つのものが、不可能を可能にかえたのでした。

彼女、マリー・スクラドフスカはこの日、つまり一八九一年十一月三日には、二十四歳の誕生日の三日前でした。

陽気な若いパリジャンたちには、これまでの彼女の苦労は、想像もつかなかったでしょう。

ポーランドからフランスヘ――それは、実際の一五〇〇キロの道のりより、はるかに遠い旅だったのです。

科学はつねに、マリーを夢中にさせてきました。

父の部屋にあった戸棚の一番下の段にやっと手が届くようになって、初めて物理学の実験器具を手にとってみたときの喜びは忘れられません。

父のスクラドフスキーはワルシャワの中等学校の物理学の教師で、妻を失いわずかの給料で四人の子を育てていました。ポーランドでは、ロシアの圧制をのがれようとして、何度も血が流されていました。

当時のワルシャワでは、ポーランド人の教師がポーランド人の学生にポーランド語で教えることさえ、禁じられていました。

マリーの学校生活が、楽しいものだったとはいえません。

ポーランド人は子供たちでも、自分たちの先生の一語一語がロシア人の視学官(しがくかん)に監視されており、視学官もまた、ロシアの秘密警察に監視されていることを知っていました。マリーはクラスで一番で級長でしたが、これはつらい役目でもありました。

ロシア人の視学がくると、先生は自分の落度を発見されないように、いつもマリーぱかりをさして、暗唱などをやらせたからです。ワルシャワ大学は女子の入学をゆるさず、高等教育をうけたいと思う女子は、国外の大学にいかなければなりませんでした。 |

ポーランドのマリーの生家、

当時ポーランドはロシアの圧政に苦しめられていた。

|

マリーの姉のブローニャは、医学の勉強をこころざしており、それで二人の姉妹はパリーにいく計画をたてました。

それは非常に困難な、ほとんど不可能にちかいことでしたが、二人はかならずやりとげる決心をしました。

しかしいつ実行できるかはわかりません。

パリーにいく前に、まずワルシャワで仕事をみつけて、稼がねばならなかったからです。

その頃、ポーランドで女子がつける知的な職業といえば、家庭教師など片手の指の数ほどしかありませんでした。

二人は家庭教師をして駆け回りましたが、報酬はやすく、一年たってもお金は余りたまりません。

「ブローニャ姉さん、二人ともお金がたまるのを待っていたら、どっちもパリーにはいけないでしょう。」

「だって、しょうがないじゃないの。」

「私は、決心したの。」マリーは、しっかりした口調でいいました。

「お姉さんが、一人でいらっしゃい。

私はお金持の家に住み込みの家庭教師になって、いまの二倍のお金を稼ぎます。 その半分をお姉さんにおくって、半分を貯金するわ。

お姉さんが医者になって自分で稼げるようになったら、そのとき私がパリーにいくから、今度はお姉さんが私を助けてくださいね。」 |

19才ごろのマリー(左)と姉のブローニャ

|

「そんなこと……」と、ブローニャは言いましたが、

「必死にならなければ、今のままで一生終ることになってしまってよ。そんなこと、私にはできない。」

とマリーは、決心を変えませんでした。

ブローニャは、パリーにたちました。

マリーは、これからの何年間かの生活を思うと本当は、心臓が凍り付きそうでした。

どこか田舎のお金持の家に住み込みの家庭教師になり、利口でない子供の世話をして退屈な日をおくるなど、考えただけでゾッとすることでした。

しかしやらねばなりません。ブローニャはパリーで、苦学生の生活を始めています。

父は来年、退職せねばならなくなっています。

マリーはブロックという地方のある村に、住み込み家庭教師としていくことになりました。

幸いその家族は気持よく、村の生活も想像したほど憂鬱ではありませんでした。

ただ、彼女の勉強の時間を妨げる用事が多かったりして、なかなか落着くことができませんでした。

そんなことで、本を読んでもよく頭にはいらないときがありました。

そのときにはマリーは、数学の問題を考えることにしていました。

そうすると精神が集中して、また本が読めるようになりました。

マリーの一生に大きな変化がおこりそうになりました。

ワルシャワ大学にいっているこの家の息子が夏休みでかえってきて、十八歳の金髪の家庭教師に愛情を感じてしまったからです。

マリーもこの若い学生に好意をよせるようになりました。

物理学や数学の書物は開かれずに机におかれ、パリーは遠くかすんでいきました。

しかし息子の結婚の申し出を、彼の母はしりぞけました。

息子が「使用人」と結婚することなど、この母には考えることもできなかったのです。

息子はあきらめ、夏休みも終って、大学に戻りました。

マリーの心は大きな痛手をうけました。

だがそのかわり、パリへの希望は前よりもっと強く、燃え上がりました。

とはいっても、パリ――それは、余りにも遠く思われました。

お金も、思ったほどはたまりません。ブローニャにおくるのがやっとです。

ブローニャにお金をおくらないでよいのなら、このいずらくなった家を、いますぐにも出たいのですが、それもできません。

こうしてそれから一年たち、二年たち、三年目になりました。

やっと希望の光りがさしてきました。

ブローニャは医学生と婚約し、彼の卒業と同時に結婚するつもりだといってきました。

ブローニャはもう一年かかりますが家庭をもつときまったとき、彼女の胸にまずうかんだのは、何年も犠牲になってくれた妹をよぶことができるという喜びでした。

「マーニャ(マリーちゃん)。今年のうちに数百ルーブルためて、来年パリーにいらっしゃい。

そして、私たちの家に住んでください。ずいぶん長くまたせてしまいましたね。

二年いれば、きっと修士の称号がとれます。お金をためて、安全なところに保管しておおきなさい。けっして、貸してはいけませんよ。」

姉の手紙には、そう書かれていました。

不可能なことが、実現しました。一八九一年十月、マリーはパリー行急行の四等車の座席に座り、ワルシャワをあとにしました。

ポーランドの少女にとって、パリーの生活は奇跡でした。ここでは、どんな国語でもしゃべれます。どんな本でも読めます。

町角でどんな意見を大声でのべても、シベリアに流される心配などはありません。

しかし、月百フランで下宿代、授業料、書物代などを払って暮らすのは、楽ではありませんでした。

姉の家より一人のほうが落着くと思って、屋根裏の冷たい小部屋をかり、食事はパンとお茶と大根それにたまに卵を食べるだけで、すませました。

真冬の凍るような夜には、ありったけの衣服と敷物をまとい、それに家具までそばにひきよせて、寒さをしのぎました。

マリーの生活は、勉強また勉強でした。講義室と実験室と、下宿とを往復し、友人はほとんどつくりませんでした。

この美しいむずかしい姓をもった「ポーランドのお嬢さん」は、学生たちにとって全く謎の人物でしたが、彼女が修士過程の物理学の試験を首席で通ったときには、驚嘆と尊敬が彼女の周りに集りました。

修士の資格をえたらポーランドに帰国する予定でいましたが、マリーはもう一年、パリーにとどまりたいと思いました。数学の魅力が、彼女をとらえたからです。

ちょうどその夏、ポーランドの科学協会から彼女に、鋼鉄の磁性についての研究を委託してきました。 |

あこがれのパリーへ

|

これは生活費の点でも彼女の役にたつことでしたが、困ったことに彼女にはその実験をする場所がありませんでした。

ちょうどポーランドから、新婚旅行と学会への出席とをかねて、パリーにきていた同国人のコワルスキー教授がフリーの相談にのってくれて、一人の若いフランスの人の学者を紹介してくれました。

たぶんその学者が実験室を提供し、また助言もしてくれるだろうというのです。

こうしてマリーは、初めてピエール・キュリーに会いました。

キューリーの名は彼のいくつかの業績とともに、すでに彼女も知っていました。

ビエール・キューリーは、磁性やピエソ電気や結晶の対称性や何でもよく知っており、すぐ理解するこの若い女性におどろき、次には心をとらえられていくのを感じました。

ピエールはもうそのとき、マリー・スクラドフスカとの結婚を心にきめてしまいました。

しかしこの「頑固娘」を説得するのに、とうとう一年以上かかりました。

「私にとっては、その決心をするのは、簡単なことではなかった。

私は自分の国とも家族とも、別れなければならないし、私がしっかりいだいてきた、ある社会的なもくろみをも捨てねばならなかった。

圧制下のポーランドで生きつづけた愛国運動の雰囲気のなかで、私は育ったので、祖国のほかの若者たちと同じように、私も祖国の民族的精神をまもるために力をささげたいと、願っていたのである。」

マリーは、のちにこう書いています。 |

若い頃のピエール・キュリー

マリーは後に彼と結婚する

|

マリーはいったん、パリーとピエール・キューリーに別れて帰国する決心をしました。その前、心の動揺のためか、今度は数学の修士試験を首席ではなく、二番でとおりました。

ピエールもマリーも別れていた間に、互いの愛情が実はどんなに深いものかを、よく知りました。手紙のやりとりが、それを助けました。

マリーは夏休みをポーランドですごしただけで、秋にはまたパリーに戻ってきました。「もう一年だけ」と言いながら。

だが、翌年の夏前までには二人の結婚の意志は、かたまっていました。

ピエールとマリーの結婚――それは、すばらしい夏の日でした。

マリーは紺色の毛のスーツを着て、二人は市役所の係りの前で結婚の届けをすませ、二台の新しいぴかぴかの自転車にのって出ていきました。

自転車は互いの贈物、そしてこれが二人の新婚旅行だったのです。

「すばらしい人生をはじめよう」とマリーは、決心しました。

家事には全く未経験のマリーでしたが、台所の仕事もすぐ上手になってしまいました。

「私はすべての仕事を一緒にやっていかれる、私にとってこの上ない妻をえた。」とピエールは友人に語り、

「私の夫はこの上ない者です。一緒に暮らしていればいるほど、ますます深く愛しあうようになるでしょう。」

とマリーは、姉への手紙に書いています。

長女イレーヌが生まれて、まだ歩くか歩かないかのうちに、マリーは、博士論文にする仕事の計画をたて始めました。

学問のためにつかえる時間は、彼女にとっては特に大切でした。 |

新婚旅行にでかけるマリーとピエール

|

ベックレル氏が興奮すると、彼の白いあごひげがふるえます。

いま、ベックレル氏はそういう状態で、キューリー夫妻の実験机のそばで話しこんでいます。

話は螢光物質のことからはじまりました。

一八九五年十一月に、ヴュルツブルク大学総長のレントゲンがエックス線の発見をしてから、いわばその副産物として、螢光物質および燐光物質の研究がさかんになりました。

ベックレル氏もそれを手がけてきたのです。

光りがあたっているときだけ光るのが螢光物質、光りをあてたあと暗闇でも光るのが燐光物質です。

ところで天然鉱石には、不思議な光りをだすものがいろいろ知られていましたが、レントゲンによるエックス線の発見までは、その謎をとく手がかりがありませんでした。

今やレントゲンの真空管から放射されるものが、燐光と何か関係をもっているのではないかと考えられてきました。

「私は結局、ウラニウム塩を調べてみることにしたんだ。

ウラニウム鉱石は、写真の乾板に何かの作用をするだろうかと考えてみた。

これはたいして重大な疑問じゃないが、日曜日にちょっと暇があったので、やってみることにした。 |

アンリ・ベックレル

キューリー夫妻の相棒の研究者

|

ところが、実験の最中に何が起こったと思うかね。

静かな日曜日に仕事をしようとすると、いつもおこるあれさ。親類の者の訪問だ。仕方がないので、私はそれを黒い紙につつんで、写真の乾板と一緒に引出に入れておいたのさ。

それから婦人帽子業の危険についての、またいとこの話をきかされにいった。ふん、科学者というものは……」

長々つづくベックレル氏の話をさえぎって、

「それで、実験の方はどうなりましたか?」

と、マリーはききました。

「それを話すために、ここにきたんだよ、どうなったかって。

数日後に引出を開けると、鉱石はちゃんと乾板のうえにのっていた。私は乾板を現像してみた。〈なぜ〉なんていう、わけのあることじゃない。ただ、本能だよ。」

ベックレル氏の話によると、現像してみると鉱石がのっていた乾板の中央だけが、光りにさらされたようになっていた、というのです。

それが燐光ではないことを確かめるために、鉱石を厚い黒紙につつみ、部屋の一番暗い隅にある、テーブルの引出にいれました。 |

ペックレルが感光させた乾板

|

燐光はしばらくたてば消えてしまうはずで、またこうしておけば、新たな光りにさらされることもありません。

実際には、ベックレル氏は、そのまま忘れて、一ヵ月もほっておきました。

そののち鉱石を引出から取り出し、写真の乾板にのせてその乾板を現像してみたところ、やはり鉱石をのせた部分だけ、光りがあたったように黒くなっていました。

ペックレル氏はそれを、ピエール・キューリーに手渡して見せました。

「あなたが実験なさったのでなければ、信じられないことですね。」ピエールは半ば独り言のように、いいました。

「疑う余地はないのだ。」と、ベックレル氏は語りました。

「鉱石のほかには、原因になっているものはない。レントゲン線の場合とちょうど同じようだろう。」

「しかしレントゲン線の場合とは、全然違うのじゃないでしょうか。

レントゲン線は真空管に電流を通じたときにできるのに、この放射線は天然鉱石の中にあるんですから。」

マリーは、ベックレル氏にいいました。

「天然鉱石が全く光りを吸収しないで、目に見えない放射線をだすなんていうことが……。

しかも、こんなに強い放射線を……。」

マリーの論文の問題は、これで決定しました。これは、完全に未開の領域のようです。

べックレルの論文のほかには、読まねばならない論文は、余りありません。実験室ですすめていけばよい仕事です。

マリーは器具を集めて、実験にとりかかりました。

ピエールの勤める理化学専門学校の空き部屋を、実験室につかわせてもらうことができました。

それは冷たい湿った部屋でしたが、マリーにとってはそんなことは、何でもありませんでした。

研究をすすめていくうちに、ウラニウム鉱石の放射線は、鉱石のなかのウラニウム量に正確に比例することがわかりました。

ウラニウムがどんな化合物をつくっているかなどは、全く関係がないのです。

つまり放射線は、ウラニウム原子そのもののもつ性質です。

だが何故、ウラニウム原子だけが、そのような放射線をだすのでしょうか?

いや、はたしてウラニウム原子だけしか、放射線をださないのでしょうか?

「全部の元素について、放射線をだすかどうかを、調べてみなければならない。」とマリーは考えました。

その頃知られていた七十八の元素を次々に調べていくと、放射線をだすのは二種類だけであることがわかりました。

ウラニウムと、トリウムです。

ではこの放射線は、どんな性質、どんな本体のものなのでしょう?

マリーは、それを明らかにしなければならないと思いました。

ウラニウムとトリウムをふくむボヘミア産のピツチブレンドは、化学的な成分がよくわかっているので、よい実験材料です。

マリーはこのピッチブレンドの放射能をはかってみました。

ところがそれは、含まれているウラニウムとトリウムの量から想像されるより、はるかに強い放射能を示しました。

マリーは自分のやりかたが、どこかで間違っていると思って、実験をやり直してみました。

しかし結果は前と同じです。何度やり直しても同じです。

しかもウラニウムとトリウムの化学分析も、放射能の測り方も、不完全なところはないようです。

ピエールは初めは、マリーの手伝いをしてやっていましたが、やがていままでの自分の仕事をやめて、マリーと共同で研究することにしました。

何か重要な秘密がピッチブレンドの中に、隠されているように思われてきたからです。

政府が研究費をだしてくれるとか、ソルボンヌ大学が実験室を貸してくれるとかすれば、研究は早くすすめられたでしょう。

ピエール・キューリーはすでに有名な物理学者であったのに、まだこの研究の重要性を認める者はなく、ピエールとマリーの夫妻は、すべてを自分でやらねばなりませんでした。

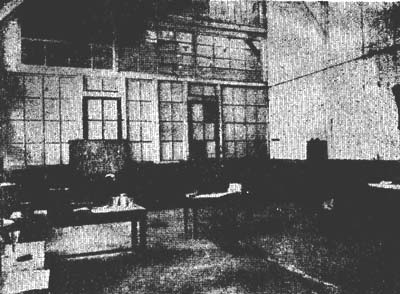

これまでマリーが借りていた実験室のそばに、空いた建物がありました。

物置小屋のような建物で、前には医学生が解剖する死体の置場になっていたのですが、余りひどい建物なので死体室は、ほかにうつされました。

生きている人間も、死んだ人間も住めない建物だったわけです。二人はその小屋を使うことにしました。

材料のピッチブレンドは、高価な研究材料でした。

そのなかのウラニウムが、ガラスとセメントの製造に使われていたためです。

ただウラニウムをとってしまえば、あとは廃物です。

二人は、それを利用することを考えました。

幸い伝手(つて)を求めて、ポヘミヤのヨアヒムスタール鉱山の所長に頼むと、所長はキュリー夫妻に好意を示し、一トンのピッチブレンドの廃物をただで送料先払いで急送してくれました。

「一体これが何の役にたつのだろう?」

と所長は、不思議に思っていました。

二人の目的はピッチブレンドのなかから、ウラニウムとトリウム以外の放射性物質をみつけることにありました。

そういうものかあると考えなけれぱ、ピッチブレンドのもつ高い放射能の説明がつきません。 |

キューリー夫妻がつかった実験室

実験室のキューリー夫妻とペックレル教授(左端)

|

一トンの鉱石くず、こわれかけた小屋、化学分析用の大きな鉄なベ――それらに、二人の四年の年月がかけられました。

砿石のなかの金属を次々に分離し、放射性であるかどうかを調べていきました。

ついに、強力な放射能をもつものが、とらえられました。

まだ知られていない物質――エックス。

いやそれは一つではなく、二つの物質であることが、わかりました。

メンデレエフのつくった元素の周期律表で見ると、一つは蒼鉛(そうえん)の仲間の元素、もう一つはバリウムの仲間の元素でした。

蒼鉛の仲間のものはまだはっきり取り出すことができませんでしたが、それがあることは確かなので、キュリー夫妻はその元素にポロニウムという名前をつけました。

マリーの祖国ポーランドにちなんだ名です。

もう一つの方は放射能が桁はずれに強いもので、これにはラジウムという名前がつけられました。

放射線を出すものという意味です。これもまだ完全に分離されてはいませんでした。

しかし、すべての科学者にラジウムという元素があることを納得させるには、どうしてもそれだけを分離して取り出さねばなりません。

分離して取り出し、その性質を明らかにし、原子量をきめることができれば、もはやその元素の実在を疑う余地はなくなります。

マリーはその仕事に専念し、ピエールは放射線の性質を調べることに従事しました。

装置は貧弱で手助けする人もいませんでした。仕事は全く困難で、

「私たちは、何もないところから創造するようなものであった。」と、マリーは、のちに書いています。

実験室には悪臭がたちこめます。マリーは中庭に鉄なべを運び出し、火を焚いて材料を溶かしました。

自分の体ほどある鉄棒で、それをかきまわします。

一日の仕事をおえると、体はくたくたでしたが、真夏も真冬もたゆみなく、仕事はつづけられました。

バリウムとまじっているラジウムを分離するのには、精密な化学分析の操作がいります。

やっとおわりかけたころ、ほこりや石炭の粉が風にふきつけられ、小屋の窓から実験装置にふりかかり、せっかくの努力が無になってしまったことも、何度かありました。

しかし苦しい仕事であっただけ、あとからは楽しい思い出となって、マリーの胸によみがえっています。

二人だけで簡単な食事を実験の合間にすませ、研究の見通しについて語りあい、体がひえればストーブの上にたぎっている湯でコーヒーをいれてのみ、元気を取戻しました。

「私たちは文字どおり、夢中になっていました。」とマリーは言っています。

四年、つまり四八ヵ月という長い忍耐と努力の年月をへて、研究は完成しました。

一デシグラムの純粋な塩化ラジウムを、まるで鉱石からしぼりとるように取り出すことができ、元素としてのラジウムの性質を調べることもできました。

一九〇二年のことです。それは美しい物質で光りをはなち、夜には暗い実験小屋のなかで、それをいれた小瓶がほのかに光ってみえました。

その光景はマリーにとって、いつまでも忘れられないものでした。

翌年の夏にはラジウムの名を知らないものはありませんでしたが、そのときになって初めて、マリー・スクラドフスカ・キューリーは、パリー大学から博士の称号をうけました。キュリー夫妻の名は世界に知られ、特にこの重要な発見をなしとげた一人が女性であったということは、当時の人々をおどろかせました。

女性の科学者は今よりもっとずっとまれで、めずらしかった時代だったからです。

しかし有名になったからといって、キュリー夫妻がすぐめぐまれた状態になったわけではありません。 ピエールは理化学専門学校で授業をたくさんもたされ、それでも生活はゆたかではなく、また実験室もあいかわらずでした。

救いの手はフランスからではなく、スウェーデンからきました。

キュリー夫妻とアンリ・ベッグレルとに、放射能発見の業績にたいしてノーペル物理学賞があたえられることになりました。 |

キュリー夫妻とアンリ・ベッグレルに

与えられたノーベル物理学賞

|

一九〇一年の初め頃、ある日ペックレルがキュリー夫妻の実験小屋を訪れたことがあります。

彼は苦痛をやどした微笑を見せ、「可愛い奴だが怨みもある」といって、実験中のラジウム塩をいれた小瓶を振ってみせました。

「どうなさったのですか?」とマリーがいうと、「火傷をさせられた」と老学者は答えました。

彼はその小瓶を安全に保管するため、いつもポケットに入れて持ち歩いていたのですが、ちょうどそのポケットの真下の皮膚に、赤いみみずばれのような火傷の跡ができたというのです。

ラジウムが皮膚に不思議な作用をすることは、ピエールも経験していました。

彼は老ベックレルに、自分の手をだしてみせました。その指先は赤く、炎症をおこしています。

「この火傷について、もっと何かを明らかにしなければなるまい。」とピエールはマリーに語りました。

彼はラジウムを少量くるんで、腕にくくりつけました。

二週間はことなくすぎましたが、やがてラジウムの下の皮膚が、赤くふくれてきました。三十日後には、腕に深い傷ができ、何ヵ月も治りませんでした。

しかも、痛みはなかったのです。

キュリー夫妻はこれを二人の医師に話し、ラジウムの生理的な作用の実験が、始められました。

ラジウムは健康な体に害もするが、またガンの治療に利用することができるということも、明らかになりました。

そのことがわかると、ラジウムの大規模な精製事業が、はじまりました。

初めはラジウムは、一グラムの値段が病院の一年間の予算をこえるほど高価でした。

キュリー夫妻は報酬なしで、業者の相談にのってやりました。

一九〇六年四月十九日に、パリー大学教授になっていたピエール・キューリーは交通事故でなくなり、マリーは突然、最愛の夫、そして最大の共同研究者と別れてしまいました。

しかし悲しみのなかでも、研究はつづけられました。

女性で最初のパリー大学教授となり、そして一九一一年には二度目のノーベル賞をうけました。

ガンとの闘いはもっとも困難な医学の題目です。

すくなくとも現在、外科手術のほかの有力な治療手段といえば、まずエックス線とラジウムがあげられます。

将来、ガンとの闘いに、いっそう強力な手段が発見されるでしょうが、エックス線とラジウムの発見は、それへの大きな二つの道しるべとして、永久に記念されるでしょう。 |

あとにのこされたマリーと二人の子供イレーヌ、エープ。しかしピエールの父が子供の世話を見てくれたのでマリーは研究を続けられ、またイレーヌも研究者としてノーベル賞を受賞する。

|

top

**************************************** |