|

****************************************

Home 概要 インスリン 太陽 X線とラジウム 薬剤師 微生物 20世紀の奇蹟

Ⅳ 薬剤師と医師

1 薬品工業の発達 top

|

アヘンをつくるもとになるケシの畑

|

「そんなに人を困らせる質問ばかりしていないでさっさと店をしめなさい。」

グラマー氏は、少しおこった口調でいいました。

彼はおだやかな人間だったのですが、時々この若い店員の質問ぜめにあって、ジリジリさせられるのでした。

「セルテュルナーは、本当はいいやつなんだがなあ。」と老店主は、いつも心で思いました。

「一生懸命はたらけば、立派な薬屋になれるのに、」

それなのにこの少年は、自分に関係のなさそうなことを、なんだかんだと問いつめてくるのです。

でも気のいいグラマー氏は、彼がかわいそうになってきて、思いやりふかく、いいました。

「もう何度も、おんなじ話をしたんじゃなかったかね。ゆうべも、おとといの晩もだ。

アヘンは誰も、どうしようもない物なんだよ。そのまま使うか全く使わないか、どっちかなんだ。

それ以外には、考えようがないんだよ。」

「しかし、旦那さん。」少年店員は、店主が座っている店の奥にいって、なおも話しかけました。

「世界中のもので、アヘンだけが痛みをやわらげられるんじゃないんですか、」

「うん、そうだ。だが――」

「ところが、あるお医者さんたちは、アヘンの作用がよくわからないので、アヘンを使おうとしないんですね。」

「うん、そうだ。だが――」

「しかし、全く同じ量で、死ぬ者もあれば、ねむくならない者さえもあるわけですね。」

グラマー氏は、つかれてきました。彼は、立ちあがって、いくらかきびしくいいました。

「たぶん、五千年もの長いあいだ、医者は、いいにしろ、わるいにしろ、アヘンを使ってきたんだ。」

それから、少年の方に二歩ばかりちかづき、次のようにいいました。

「ところが突然、一八〇三年になって、パーテルホルンのフリードリヒ・ヴィルヘルム・セルテュルナー氏が、アヘンで何かをやらかそうというわけだ。どうも、いまの若い者の考えることは、わがらんな。……

じゃ、帰る前に、はかりをきれいにしておきなさい。」

セルテュルナーは、その命令にはかまわずに、なおも話をやめませんでした。

「アヘンで何かをやらかそうなんて、思ってはいません。

何故アヘンは、ある時はきき、ある時はきかないかを、知りたいだけなんです。」

「やれやれ、あいつの話にはきりがない。」グラマー氏は、店をでながら、つぶやきました。

そしてふりかえって、大声で少年に注意しました。

「遅くならないうちに、店を閉めて帰りなさい。おっ母さんが、心配しているぞ。」

一人になったセルテュルナーは、のこされた仕事のことを、考えました。

はかりをきれいにして店を掃除して、薬の瓶をもとの棚にもどして、三枚の処方箋の薬を調合しておいて――。

突然、彼は、とびあかって、叫びました。

「そうだ、やってみろ。」

彼は一番高い棚からアヘンの瓶をおろしてテーブルにおき、ゴム状のアヘンを取り出してながめました。

公会堂の塔の時計が今、九時を知らせたところです。

グラマー氏の話しだとおり、アヘンは五千年以上もまえから、使われてきました。

スメル人にもエジプト人にもアラビア人にもベネチヤ人にもポルトガル人にもオランダ人にも使われ、そしてやがて、全ヨーロッパの人々に使われるようになりました。

近代化学の親といわれる十六世紀のパラケルススは、いつも馬で旅行していましたが、その鞍のポケットにはかならず、アヘンがいれてありました。

彼はアヘンを「不死の石」とよび、アルコールに溶かしアヘンチンキとして使っていました。

ところが、十八世紀の初めに一人の医師が、アヘンを悪名たかいものにしてしまって、それ以後、アヘンを用いる医師は、ごくわずかになりました。

その医師とは、海賊船まがいの船の船長をしていた、トーマス・ドーバーです。

ドーバーの船員の一人、アレクサンダー・セルカークは、『ロビンソン・クルーソー』のモデルとして有名です。

ドーバーは、さんざん海賊行為をしましたが、彼はまた医師になってみたくて、たまりませんでした。

彼は広告をだして、医師になりすましました。

彼の治療の主張はただ一つ、「薬を一粒飲んできくなら、三粒飲めば三倍のききめがあるはずだ。」ということでした。

ドーバーはアヘンと吐根(とこん)をまぜたものをいつも薬としてつかい、これを「ドーバーの粉薬」とよんでいました。

しかもいまの医師がきいたら、真っ青になってしまうほど、多量に用いました。

いまの医学できめられている量の、十倍以上です。

ドーバーの粉薬は悪名をながし、アヘンはおそろしい物質と思われてしまいました。

そののち医師たちは、たとえアヘンを用いても、アヘンチンキとして少量使うだけになりました。

その頃、痛みをおさえる薬は、アヘンの他にはなかったのですが、痛みは人間のまぬがれないもので、どうすることもできないものだと、あきらめられてしまいました。

|

アヘンを吸飲する中国人(清朝時代)

さてセルテュルナーは、アヘンを少し瓶から出して、ためつすがめつ眺めていました。

「アヘンに一度ききめがあったのなら、いつだってききめかあるはずだ。アヘンが悪いのじゃたくて、どのくらい使ったらいいか、医者が知らないだけたんだ。」

セルテュルナーは、大声で一人ごとを、いいました。それは、彼の癖でした。

この若い店員は、突然ひとつのことを思いつきました。

それはこのゴム状のアヘンのなかには、アヘンの本当の働きをするものが、樹脂や何かと混じって入っているのではないか、という疑問です。 |

|

(上)アヘン吸飲具(下)アヘン中毒にかかった人

|

そのために同じ量をつかったようでも、非常に違った作用をあらわす場合があるのだろう、というのです。

そこでその物質を取り出す実験にとりかかりました。

それから、毎日、彼は、熱心に、実験をくりかえしました。

何ヵ月も、彼は実験を続けました。

相談相手もなく、参考書を見ることもできません。

また、実際、参考になる書物もなかクた舞です。

まず水に溶かしてみようとして失敗し、そののちも失敗の連続でした。

ある日、特別の理由もなく彼はアヘンを酸に溶かし、それをアンモニアで中和することをやってみました。

しばらくすると、白い結晶の粒がたくさんできて、試験管の底にたまっていきました。

セルテュルナーは、目をみはって、それをみつめました。

グラマー氏の店には、鼠がたくさんかわれていました。

それらは夜ごと、セルテュルナーの友達のように、店の隅で目を光らせていました。

彼はよくふとった鼠を二匹つかまえ、その一匹にキラキラする白い結晶を食べさせてみました。

もう一匹には結晶がででしまったあとの茶色のかたまりを、食べさせました。

どちらも、パンにつけてやったのです。

結晶を食べさせたほうの鼠は、二日間ねむり続けました。

目をさました時、さらに食べさせたら、また眠り、やがて死んでしまいました。

もう一匹の方には、何の変化も見られませんでした。

こうして、二十三歳の一店員が、アヘンの有効成分を取り出す実験の足がかりに、成功しました。

つづいて、三年かかって、その成分を純粋に能率よく取り出す方法が、工夫されました。

また、それの性質も調べられ、アルカリ性の物質であることも、わかりました。

赤いリトマス試験紙は、この物質にふれると、青くなります。

一八〇六年に、セルテュルナーは、y彼の「五十七の実験」を論文に書いて発表しました。

この論文こそ、現代の薬学の基礎をきずいたものであるといわれています。

まもなく、セルテュルナーは、アインベックという町に、自分で薬屋をひらきました。

店は繁盛し、彼は町の人たちから信頼され、尊敬されるようになりました。

ここでも、実験は、さらに続けられました。

ある晩、彼は町の若い人を三人頼み、店にきてもらいました。

店主のセルテュルナーと三人の客は、テーブルのまわりにすわり、まず、薬を半粒ずつ飲みました。もちろんアヘンから取り出した物質です。

彼らは互いに顔を見くらべ、どんな変化がおこるかを、観察しあいました。

また客たちは、自分の気分がどう変化したかなどをセルテュルナーに語り、彼はそれをノートに記入しました。

半粒では、顔が少しあからみ、微熱がでたような気分です。次にまた、半粒のむと軽いはきけを感じ、だるくなってきます。話をすると口がもつれ、字もうまく書けません。

今まで痛かった歯が、痛くなくなりました。やがて皆、眠りかけました。

客たちは三つめの半粒をとろうとしても、手が届きませんでした。

セルテュルナー自身はやっと三つめをのみ、そのまま、こんこんと眠ってしまいました。

目がさめた時、客たちは、「体をだいなしにされた。」と、ひどくおこって出ていきました。

実際、彼らは安全な量の三倍ものまされていたことになるのです。

しかしセルテュルナーにとっては、この結果は大切でした。

翌晩、彼は一人で四分の一粒のんでみました。

吐気もなく心良い眠りが彼をさそいました。

セルテュルナーはこの物質に、モルフィアという名をつけました。

ねむりの神モルフェウスに、ちなんだ名です。

のちに学者たちは、語尾を少しかえて、モルフィネとよぶようになりました。

いまやモルフィネは、取り出す方法もわかり、どのくら使ったらよいかも、わかってきました。これは、大きな発見でした。

ヨーロッパの各地の学会が、セルテュルナーを表彰し彼に賞金をあたえ、大学は彼に博士号をおくりました。

ところがしばらくすると、その反動がおこりました。

学者たちの妬(ねた)みも、くわわっていました。 |

アヘンの原料のケシの花

|

「セルテュルナーの仕事は、いいかげんだ。」

「あいつは、まやかし者だ。」

「アヘンは毒にきまっている。薬になんか、なるものか、」

「植物から有効成分を取り出すなんて、とても考えられない。」

このような、いろいろのことが、いわれました。

それにつれて、アインペックの人たちも、セルテュルナーを信用しなくなりました。

彼は、とうとう病気になり、店をたたんでしまいました。

まもなく彼はハメリンにうつり、そこで薬とは関係のない、化学の研究にふけりました。

そこでは町の人たちに、尊敬されてくらしましたが、一八四一年二月に、病気で死にました。

食物も薬もはいてしまって、自分の発見したモルフィネに、痛みをやわらげてもらうこともできませんでした。

気の毒な難病でした。

多くの学者が、セルテュルナーの仕事に背をむけていた時に、フランス人の化学者ピエール・ペレティエは、彼の仕事に注目しました。

「アヘンの原料のケシは、何も、特別違った植物ではないのだから、ケシからモルフィネを取り出せるなら、他の薬用植物からも、有効成分を取り出せるに違いない。」

ペレティエは、友人の薬剤師キャベントゥーと協力して、たくさんの植物の有効成分を取り出しました。

ストリキニン、エメチン(吐根から)、ブルシン、ペラトリン、ピペリン(コショウから)、デルフィニンなどは、それらの物質です。

さらに煙草からニコチン、ベラドンナからアトロビンが取り出されました。

これを見てヨーロッパの学者たちが、植物の葉や根や樹皮を、さかんに研究室に持ち込むようになりました。

ところがペレティエは、「それでは私たちは、また別の仕事をしよう。」とキャペントゥーにいい、今までの実験器具を片付けてしまいました。

ではペレティエは、どんな新しい仕事をしようと考えたのでしょうか?

それは南アメリカのジャングルにしげる樹木、キナキナの研究です。

ペルーのインディアンたちは、このキナキナの樹皮が、マラリアの特効薬であることを、早くから知っていました。

たまたま、ペルー総督であったスペインのシンション伯爵の夫人が、マラリアにかかってしまいました。

元々体の弱い人だったので、もう命は絶望かと思われました。

最後の手段として、キナキナの樹皮を薬としてのませたところ、夫人はすっかり回復して、医師や夫をおどろかせました。

キナキナの樹皮が、ヨーロッパに広く知られたのは、この事件があってからです。

キナキナは、シンション夫人にちなんでシンショナと呼ばれ、十九世紀の初めには、よく知られた薬になりました。

しかしそれが、どんな物質を含んでいるのか、何故、熱病にきくのかなどは、全くわかっていませんでした。

多くの化学者が、シンショナの有効成分を取り出そうとしましたが、まだ、成功していません。

ペレティエは、セルテュルナーや自分が、これまでに取り出した植物の特別の成分、アルカロイドと総称されているそれらの物質を取り出した方法を、シンショナに試みてみようと思いました。

ペレティエはシンショナの樹皮から、二種類の新しい物質を取り出しました。

といってもそれらの物質は、一緒に含まれているのではありません。

樹皮には二種類あって、一方は灰色をしたもの、他方は黄色のものです。

両方から、違った物質が取り出されたのです。 |

キニンをつくるもとになるキナキナの木

|

二つの物質は、医師によって病人に試されました。

黄色の樹皮からとられた、ゴム状の黄色な物質が、マラリアの治療に効果をしめしました。

ペレティエはこれに、キニンという名をつけました。

ペルー語で、樹皮という意味です。

ところでこれまでは、自然界にある物質の探究でした。

その後だんだんに、簡単な物質の薬を合成してつくりだすことが、考えられるようになりました。

一八五六年にキニンを合成しようとする努力のなかで、ある色素がつくられました。

パーキンという学者がつくったので、「パーキン紫」と、呼ばれ、ついで「パーキン藤色」と呼びかえられた物質です。

これはコールターを原料としてつくられた最初の物質で、これによって染料工業に革命がうまれました。

ドイツ人の学者ヘルマン・コルベは、石炭酸からサルチル酸をつくるのに、成功しました。

一八七五年のことです。

石炭酸は殺菌薬として知られており、そしてサルチル酸は試験管のなかで、再び石炭酸に分解するので、サルチル酸を伝染病にかかったら、病人の体にいれたら、病気をなおすのに効果があるのではないかと、コルペは考えました。

石炭酸そのものは、飲もうとしても、とても喉を通っていかないのです。

コルベは、友人の医師たちに頼んで試してもらいました。

サルチル酸は病人がのむと、よい気分になるようでした。

たちまち、サルチル酸は、薬として有名になりました。

けれど、まもなく、サルチル酸は、伝染病をなおすうえでは、いっこうききめがないように思われてきました。

「サルチル酸にはききめがないのに、何故、気分がよくなるのだろう?」こういう疑問がおこるのはとうぜんです。

カルル・エミール・ブス博士は、それをくわしく調べてみました。

その結果わかったのは、サルチル酸は一時的に病人の熱をさげるということです。

そのため病気そのものは治らなくても、気分が良くなったように感じられるのです。

熱をさげる薬として知られてきたのは、キニンです。

また痛みをやわらげる薬としては、モルフィネが知られてきました。

サルチル酸はキニンより安価で、モルフィネのような危険もありません。

それで今度は、サルチル酸が、熱をさげ気分をよくする薬として用いられるようになりました。

こうした発見は、同様な薬をつくりだそうとする努力を、生じさせました。

一八八三年に、ルードウィヒ・クノルというドイツ人の化学者は、のちにアンチピリンと呼ばれるようになった物質を、合成してつくりました。

この物質は、リューマチスの痛みや頭痛、歯痛をやわらげ、多くの病気の場合に下熱作用を現しました。

この発見は合成薬品工業が、著しくおしすすめられる動機になりました。

一八九九年に、ドイツの大染料会社であるフリーデリヒ・バイエルは、自分のところの製品であるフェナセチンと競争するような薬が、他の諸会社からどんどん売りだされるのに、あせりを感じていました。

バイエル会社では、どこの会社も競争できないような薬をつくりだすことを、計画しました。

バイエル会社の技師であった、有名な化学者フェリックス・ホフマンは、サルチル酸のいろいろな化合物を、知られているかぎり合成して、試してみました。

その結果、アセチル猿チン酸が下熱薬として、同時に痛みをおさえる薬としてきわめて有効で、また害のないものであることが、つきとめられました。

薬には人々のおぼえやすい名前を、つけなければなりません。

しかも古い薬の名前とまぎらわしくないものであることが、必要です。

ところでこの薬は、一八五六年以来、合成されてきたものですか、またスピレアの葉からとれる油に含まれています。

それでアセチルスピレア、アセチルスピリンなどの名が考えられました。

しかしアセチルという言葉は、しろうとむきではなく、また長たらしい欠点があります。

こうして、もっと短いアスピリンという名が、えらばれました。

薬品工業はこのようにすすみ、現在のようにさまざまの合成薬品を生産するようになったのです。

今世紀になってからのスルフォン薬の発見利用なども、そういうところから発展してきました。

2 スルフォン薬の発見者ドーマク

top

イー・ゲー・染料会社に所属するエーベルフェルトの研究所員、ゲルハルト・ドーマク博士は、わが子の病気の容態に、心をいためていました。

指のさきを、ほんのちょっと針でついたきずから、連鎖球菌が侵入して、子供はいま高熱にくるしんでいます。

菌は脳や心臓にとりつくおそれがあります。そうなると、わが子の命は保証できません。

父であるドーマク博士の手元には、一種の赤い色素があります。

これは彼が、新しい薬として研究している物質です。

「これをのませてみようか、」

博士は何度もそう思い、またためらっていました。

この物質が薬としてきくかどうかは、まだ確かめられてはいないのです。

しかし他には、この細菌に打ち勝つ薬は、何もありません。

博士は最後の手段として決心し、わが子にこの物質をのませてみました。

不安と期待のうちに、何時間かがすぎました。

わが子の顔の赤みがうすれ、熟がさがってきたようです。

やがて子供は、危険な病状を脱しました。

こうして連鎖球菌にきく新しい薬が発見されました。

赤色プロントジルというのが、その薬の名前です。

それは、一九三二年頃のことでした。

ドーマクはどういういきさつで、赤色プロントジルを、新しい薬として発見したのでしょうか。 |

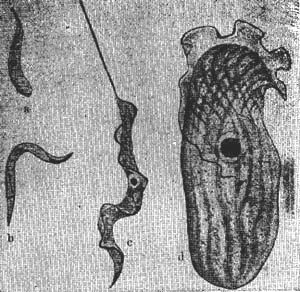

連鎖球菌

|

ゲルハルト・ドーマクは十八歳で第一次世界大戦に従軍し、軍医の助手をさせられ、そこで医学の知識をたくさん学びました。戦争が終って帰国してからキール大学に入学し、医学博士の免状をもらいました。

一九二七年三十二歳の時に、イー・ゲー・染料会社の技師ベールラインにすすめられて、この会社の研究所に入りました。

イー・ゲーは、ドイツの有名な染料会社ですが、医薬品もたくさんつくっていました。

細菌を殺し、そして人体には無害な、あるいはあまり害のない薬を発見することが、ドーマクにあたえられた課題でした。 彼は、元々、ガンの研究を第一の希望としていましたが、細菌を殺す薬の研究も、大事な、充分やりがいのあるものでした。

その頃、人間が飲んだり注射したりして、細菌病によくきき。人体には害がないという薬は、まだ知られていま世んでした。 まもなく、のちにフレミングによるペニシリンの発見がありましたが、ぺニシリンが有力な薬であるとわかったのは、もっとさきのことです。

一九二七年に知られていた伝染病の薬といえば、細菌病にたいするものではなく、原生動物という単細胞の仲間が病原体になっている病気にたいするものだけでした。

|

マラリアの特効薬、キニーネをつくる工場

マラリアは、プラスモディウムという原生動物が病原体です。これには天然の薬キニーネがあり、一九二七年にはプラスモヒン、少しのちにはアテブリンという合成の薬がつくられました。

熱帯地方で一種の熱病をおこす病原体に、トリパノソーマというのがあります。

これも、原生動物です。あの偉大なエールリヒが、トリパノソーマをやっつける薬を研究しました。その研究で発見されたのが、トリパン赤とよぶ物質です。一種の色素です。

エールリヒは動植物の顕微鏡標本をつくるとき、細胞を色素でいろいろに染め分けることに、ヒントをえていました。

ある色素である細胞、またはその一部分だけが染まるのは、その色素が染まった部分にむすびついたためです。

病原体だけにむすびついてその働きをなくし、人体の細胞にはむすびつかない物質があれば、病気の治療にききめがあるに違いありません。

それでエールリヒは日本から勉強にきていた志賀潔を助手にして、いろんな色素をかなり手当りしだいに、鼠を実験動物として試してみました。こうして発見されたのがトリパン赤で、一九〇四年頃のことです。

キニーネのように未開人に知られてきたものをべつにすると、これは科学が手にした、伝染病の最初の化学療法薬です。

エールリヒは、この発見や、またそのほか、多くの業績で、一九〇八年度のノーベル賞をもらいました。 |

|

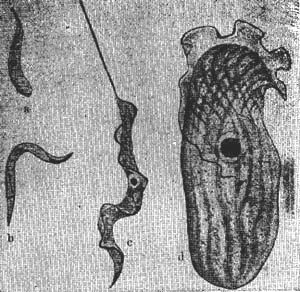

熱病をおこす病原、体トリパノゾーマ

エーフルリヒ

|

ノーベル賞をもらったすぐあと一九一〇年に、エールリヒは日本の学者秦佐八郎とともに、梅毒の薬サルバルサンを発見しました。

これもいろいろの物質を、かなり勝手にためした結果で、サルバルサンは、六〇六番目に試された薬であったので、「六〇六号」とも、呼ばれています。梅毒の病原体も、原生動物か、あるいは、それにちかい細菌です。

ドーマクの研究課題は、細菌にたいする化学療法薬です。では、彼は、その薬を発見するために、どこから手をつけたらよいでしょうか。

まず、手がかりになるものは、エールリヒの研究です。エールリヒのやりかたは、手あたりしだいに薬をためすというようなものでしたが、彼の発見した有効な薬にちかいもの、つまり、その仲間の物質を順々に、系統的に試していくのがよいのではないかと、ドーマクは、考えました。

ドーマクは、コールターからとれるアニリン染料を、一つ一つ試していきました。

トリパン赤は、アソ色素というものの一種で、アニリン染料も、それと同じ系列なのです。

ドーマクと助手たちの、精力的な研究によって、赤色プロントジルが、連鎖球菌にたいして有効であるらしいことが、わかりました。

動物実験にも成功し、ドーマクの子供の命を救うこともできました。

この発見は、人類にとって、大きな福音でした。

|

ドイツのイー・ゲー・染料会社

|

パスツール研究所の生みの親パスツール

|

しかし、ドイツのイー・ゲー・染料会社は、ドーマクの発見を、すぐには発表させませんでした。

会社の複雑な利益の問題が、からんでいたからです。

一九三五年になって、医学雑誌での初めての発表が行われました。

赤色プロントジルが化学療法薬として、初めて脚光をあびたのはその時です。

ドーマクの論文に注目した最初の人たちは、フランスのパスツール研究所の所員、フルノーやトレフーエルでした。

彼らはイー・ゲー・染料会社のヘールラインに頼んで、赤色のプロントジルを分けてもらおうとしましたが、断わられました。

やはり会社の利益の問題が、壁になっていたのです。

それで彼らは、ドーマクの論文やイー・ゲー・染料会社の特許を頼りに、自分たちの手で同じ物質をつくり、研究をすすめることにしました。

コッホとパスツールの対立から引続いた、ドイツの医学とフランスの医学のしのぎをけずる競争とも見られるでしょう。

トレフーエルと彼の妻は、赤色プロントジルが色素であるためにきくのか、そうでないかを、確かめてみることにしました。

いいかえると赤色プロントジルの化学構造の、どの部分が細菌にたいして有効であるのかを、調べたのです。

その結果、赤色プロントジルがきくのは、色素のためでないことが、わかりました。

この物質の色素の部分は、なくてもよいのです。

エールリヒ以来の「有効な色素」の探究という考え方は、くずれることになりました。

赤色プロントジルという有力な薬の発見は、色素の追究の努力から、偶然になされたものといえるわけです。

赤色プロントジルが有効なのは、その中にスルファニルアミドを含むためであることを、トレフーエルは明らかにしました。

トレフーエルは、スルファニルアミドの無色の結晶をつくりました。

そして、今までの文献を調査してみたところ、この物質は一九〇八年に合成され、ベールラインがその特許をとっていることがわかりました。

ベールラインは、せっかくスルファニルアミドの特許をとりながら、それが大事な化学療法薬であることに気づいていなかったのです。

スルファニルアミドが有効であるとわかれば、その系列の物質を、順々に試してみるのが、次の仕事です。

こうして、さまざまなスルフォン剤が発見され、それらは連鎖球菌だけでなく、他のいろいろな細菌にも有効であることが、知られました。

二九三六年十一月に、赤色プロントジルは、アメリカ人統領の息子で、ハーバード大学の学生であウだフランクリン・ルーズペルトの命をすくいました。

それが新聞に大きく報道されて、アメリカばかりでなく、他の国々でも一般の人たちに、その名前を記憶させました。

それから今日までに、スルフォン薬は抗生物質とともに、何十万、何百万の人命を救ったかわかりません。

第二次世界大歌のとき、ヨーロッパやアメリカの軍隊の兵士たちは、スルフォン薬のつつみを身につけていましたし、この薬は日本軍の野戦病院でも使われました。

ドーマクには一九三九年度のノーベル賞が贈られるはずでしたが、ナチス・ドイツの総統ヒットラーは、それを受取ることをゆるしませんでした。

その賞は、戦後にあらためて贈られました。

数年前、ドーマクは、日本を訪れました。

あるラジオの番組のため、数名の少年たちが、ドーマクに会いにいきました。

「先生、ガンの薬は、もうじきできますか?」

一人の少年が、卒直にたずねました。ドーマクは、「むずかしい」というような顔をしました。

しかし、ガンの治療薬の研究は、世界中ですすめられています。

ガンの研究を、最初の志望としたドーマクの手によってか、誰の手によってか、わかりませんが、人類はまもなくこの難病をも征服するにちがいありません。

|

3 ビタミン top

イギリスの有名なシェームズ・クック船長 |

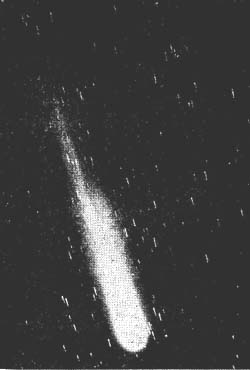

ハリーが出現すると予言したハリー彗星(1906年5月)

|

一七六八年八月十三日、イギリス軍艦に改装された一隻の貨物船が、プリマス港をでていきました。

イギリス海軍とロンドン主立学会とが、協力して南方に派遣した船です。

海軍は夢の国であった「南の大陸」の発見をめざし、王立学会は太陽と地球の距離の測定をもくろんでいました。

有名な天文学者エドマンド・ハリーは、一七六九年には金星がちょうど、太陽と地球の間にくることがあると、予言していました。

それが事実なら、地球上の各地から金星の太陽面通過を観測すれば、太陽と地球の距離を正確に計算できると、考えられました。

船は観測隊を、タヒチ島に運んでいくことになっていました。

海軍ではそのついでに、ヨーロッパのどの国も夢中で探していた「南の大陸」を発見してやろうと、野心をもやしていました。

それは豊かで気候もよく、広大な陸地だと言い伝えられていました。

実際にはそんな国は、影も形もなかったのですが……。

さて船は、エンデバー号と名づけられ、船長には経験ゆたかなジェームズ・クックが任命されて、三年間の航海に出発しました。

海軍の目的はもちろん、王立学会のもくろみも成功だったとはいえません。 しかしエンデバー号は、その他の点で歴史に残る成果をおさめて、帰港しました。

なかでも重要なのは、ビタミンに関係した問題です。

いうまでもなくクック自身は、死ぬまでビタミンという言葉をきいたことはなく、そういうものがあることも知りませんでした。

しかし彼が、船員の食事に注意をむけたということが、ビタミン研究の歴史の一ページを飾ることになったのです。

十八世紀の船乗りにとって、海賊や暗礁や暴風雨は、みな怖いものだったに違いありません。

しかしそれらは、いつもぶつかる危険だというわけではありませんでした。

それらより、はるかにまぬがれがたい災厄は、壊血病でした。

これまでの経験だと、タヒチ島に往復する間に、船員の四分の三が壊血病で生命を失うおそれがありました。

三ヵ月以上にわたる航海では、船長はきまって、船員たちや自分の壊血病を心配しなければなりませんでした。

壊血病にかかると、特有の症状が現れます。

歯ぐきから出血し、歯がガタガタになり、だんだんにぬけてしまいます。

体の他の部分も、くさっだようになってきます。足のくるぶしが、ふくれます。

内出血がひどくなり、意識がはっきりしなくなります。

クックの船は、三年間の航海を予定していました。

彼はこれまで二十年の航海の経験で、二つのことに注意すれば、壊血病をいくらかでも防げるのではないかと、強く感じていました。

その一つは船員の生活する部屋を清潔にし通風を良くして、これまでのように穴倉のようなところに寝かせるのをやめることです。

もう一つは、食事に新鮮な果物や野菜をそえることです。

こういう考えをもったのは、クックが最初というわけではありませんでした。

エンデバー号の航海よりすでに百五十年も前に、東インド会社につとめていた医師ウッドールが、船医の心得の一つとして、レモン汁が、壊血病を防ぐ効能をもつことを、書いています。

十八世紀になって、イギリス海軍の軍医ジェームズ・リンドは、ウッドールがのべたことを、実行しました。

また彼は、壊血病の患者にオレンジとレモンをあたえれば、病気が治ることを確かめました。

リンドものちのクックと同じように、湿気やほこりが壊血病の原因になると考えていました。

この考えは間違いでしたが、二人がそう考えたことは、船員の衛生状態を改善するのに役立ちました。

クックは、船に果物と野菜をいっぱい積ませ、入港のたびごとにこれらの食料を補給させいました。

タヒチ島までは七ヵ月半かかりましたが、壊血病患者は一人もでませんでした。

船はタヒチ島からニュージーランド、そして、オーストラリア東岸にまわり、その間、全員が健康でした。

ジャワ島のバタビアで、初めて多くの病人をだし七人が死にましたが、主にジャングル熱が原因でした。

壊血病にかかったためではありません。

クックは一七七五年に、「海上での壊血病の予防について」という論文を、ロンドンの王立学会に提出しました。

それ以来、イギリス海軍では船上での食事に、レモンとライム(レモンにやや似た果実)の汁をそえるようになり、イギリスの水兵は、「ライム食い」というあだ名をつけられました。

一八〇〇年には、陸上でも海上でも、壊血病はもはや重大な問題ではなくなりました。

これほどたやすく征服された病気は、めったにないでしょう。

何故、果物と野菜が、壊血病の予防や治療にきくのか、ということがわかったのは、百年以上のものことです。

その最初の手がかりは、エンデバー号が船員を失ったバタビアで、つかまれました。

「東洋の病気」として知られていた脚気の研究が、それをあたえたのです。

一八八六年のこと、バタビアのオランダの陸軍病院に、新しい院長が着任しました。頑固で融通のきかない人物のように思われました。

彼は着任するとすぐ、病院のこれまでの仕事ぶりを調べ、たるんだところはないかと、目を光らせました。

エイクマン博士のニワトリが、さっそく、槍玉にあがりそうでした。

エイクマン博士は元々オランダ政府に任命されて、脚気の研究のためにバタビアにきた研究班の一員でした。脚気にかかった病人は、腕や足がむくみ神経炎をおこし、体がひどくだるくなります。

心臓もおかされ、生命が危険になる場合も、しばしばあります。

その原因については、さまざまのことが、いわれてきました。

砒素の中毒だという者もあれば、生活環境の問題だという者もありました。

一八八六年頃には、細菌のような微生物が原因だという意見が、有力になりました。細菌学が発達して、いろんな病気が細菌でおこると考えられたからです。

オランダ政府に派遣された研究班も、脚気が細菌病であるかどうかを調べる目的で、やってきたのです。

二、三ヵ月の研究で、脚気は細菌病ではないという結論をだし、研究班のほとんど全員が、帰国してしまいました。

ただクリスチアン・エイクマン博士だけは、この研究は不充分であると考え、新しい病原菌の発見をねらって、バタビアにとどまりました。

エイクマンは、バタビア陸軍病院の検査室長に任命されていました。 |

脚気にかかった人の足

|

彼は脚気の研究に熱中し、検査室は脚気の病人の排出物などを培養した試験管で、いっぱいになっていました。

培養したものを顕微鏡標本にしてのぞいても、病原体らしい細菌はいっこうみつかりません。

しかしエイクマンは、失望しませんでした。

「コッホ先生は、結核菌をみつけるまで、半年も顕微鏡をのぞき続けていらしたのだ。」

彼は、そう考えて。いつも、勇気をふるいおこしていました。

エイクマンは、たくさんのニワトリをかっていました。脚気をニワトリに伝染させ、それが、伝染病であることを確かめようとしていたのです。

しかし、培養したものをいくら植え付けても、ニワトリはへいきで、健康にくらしていました。

「ニワトリは、脚気に免疫なのに違いない。」

そう思って、エイクマンは、その実験をやめました。

それでニワトリは病院の裏庭にはなし、病院の台所からでる残り物をあたえて、勝手にさせておきました。

それは主に、ジャワの原住民の食物である米のご飯です。

ある日、ニワトリがかりの兵士が、やってきていいました。

「先生、こんなニワトリは、早く捨ててしまうほうがいいですよ。」

「捨てるんだって。何故さ。僕はこれをまた、使おうと思ってるんだぜ。」

「早く捨てたほうがいいですよ。先生。もう二、三日すれば、みんな死んでしまいますよ。

入院患者が、窓から見て、嫌な気になるじゃありませんか、」

実はエイクマンは、もう二週間もニワトリを見ていませんでした。

見てみると兵士のいうとおり、ニワトリは、いまにもたおれそうです。

「一体、どうしたのかな。なんにもたべないんだろうか?」

「とんでもない。病人と同じ食物を、たらふく食べさせてありますよ。それなのに、こんなにひどくやられている。」

ニワトリの羽はだらりとさがり、首はまがり、足はヨタヨタしています。

こういう症状を前に何度も見たことを、エイクマンは、思いだしました。

「捨ててもいいですか、先生?」

「いや、こいつは、貴重な材料だ。」

「何故ですか?」

「脚気なんだ。そうに違いない。」

いまや、エイクマンは、脚気の原因について、新しい思いつきをしました。

ニワトリたちは、実験室でニワトリ用の餌をあたえていたあいだは、健康でした。

ところが米で飼っていると、米を常食にしている原住民たちと同じように、脚気にかかるのです。

「脚気の病原体は、米のなかにいるに違いない。」

それをつきとめなければならないと、エイクマンは、考えました。

彼がその実験の計画をたてているとき、病院では彼に不利な事情がおこりかけていました。

前にいったように新しい院長がきて、目を光らせていたのです。

院長は病気の費用の無駄をなくすことに、一生懸命になっていました。

台所の残りのご飯が、ニワトリに運ばれていることが、院長に知られました。

「博士、病院の食物で、ニワトリを飼っていいとお思いですか?」

「残り物なんです。院長。」

「残り物だと。残り物でも食物でしょう。そうじゃないですかな。」

「それは、そうですが、」

「病院の食物を、ニワトリにくわせている。政府が供給しているんですぞ、博士。」

エイクマンは、それをさえぎって、いいました。

「でも、これらのニワトリは、実験動物なんです。脚気にかかっているんです。」

「なに、脚気。……しかし、あなたの仕事は検査でしょう。脚気の研究じゃないはずですな。

それなのに莫大な金を、そんな研究のために使ってしまった。

こんな無駄づかいは、すぐやめてもらわなければならん。

死にかけの鳥を、玄米か何かで飼うのは勝手だが、病院の米はいかん。わかりましたな、博士。」

かわいそうなニワトリ、どんな貧しい村の貧しい家でも、精白した米をたべています。

それなのに、エイクマンのニワトリは、まずい玄米を食べなければならなくなりました。

玄米は安いので、彼は自分で買って、ニワトリにあたえたのです。

おどろいたことに丸一日たつと、ニワトリは皆元気になってしまいました。

首はまっすぐになり、足どりもしっかりしてきました。

「これは、どういうことだ。」とエイクマンは、首をかしげました。

「白米を食べさせれば脚気になり、玄米を食べさせれば脚気がなおる。はて、不思議だ。」

新しい実験が始められました。

ニワトリを白米で飼った場合と、玄米で飼った場合とを、くらべてみました。

前のものは脚気になり、後のものは健康でした。玄米の皮を白米にくわえてやると、脚気はなおりました。

脚気は、米の中の病原体でおこるのではありません。米から何かがなくなると、おこるのです。

こういうことが、つきとめられました。

エイクマンは、脚気について書かれたこれまでの研究論文を、調べてみました。

一八八〇年に、日本の軍医の高木兼寛という人は、白米に肉類、野菜、大麦をくわえた食事にすれば脚気はおこらないことを、明らかにしています。

高木は、「脚気は、たんぱく質の不足でおこる」といっていますが、これは間違いです。

しかし高木の研究によって、日本の海軍は脚気の病人をなくすことができました。

エイクマンは、ジャワ島の囚人のなかで脚気にかかっている者の半数に、玄米を食べさせてみることの許可をとりました。

それらの病人は、さかんに不平をいいましたが、脚気は治ってしまいました。

米の皮には、たんぱく質とも脂肪とも塩類とも違ったもので、健康にぜひ必要なものが含まれていると、エイクマンは結論しました。

エイクマンの説には、さまざまの反対がありました。

健康にぜひ必要だというそのものを、彼が取り出してみせられなかったことも、信用されなかった理由の一つです。

その物質は今、ビタミンB1あるいはチアミンと呼ばれているものです。

食物として必要なのは、たんぱく質と炭水化物と脂肪と何種類かの塩類だけだということは、今世紀の初めまで信念のようになってきました。

エイクマンのしいたレールのうえを、ビタミンの研究がすすむようになったのは、今世紀になってからです。 |

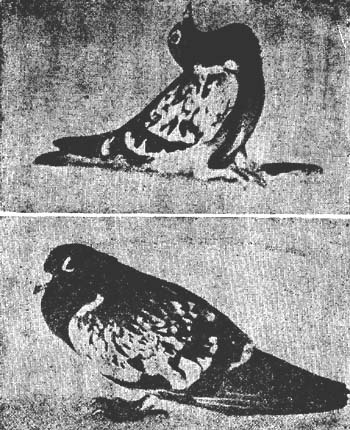

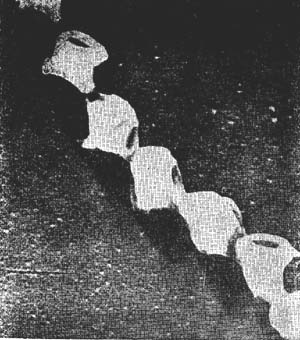

(上)白米だけをたべさせた鳩

(下)ビタミンBをあたえた鳩

|

|

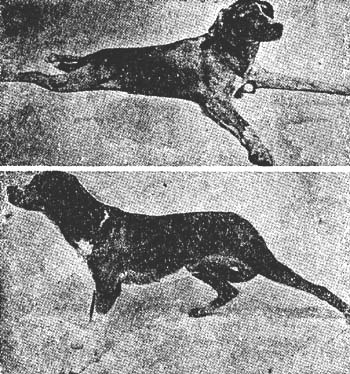

ビタミンがたりない犬(上)に果物のシューズをのませると(下)

「人間に必要な食物の成分をまぜて、小さくかためることができたら、さぞ便利だろう。」と多くの人たちが考えました。料理する手数もいらないし、食べるのに時間もかかりません。

ケンブリッジ大学の生化学の教授であったフレデリックーガウランドーホプキンズは、その意見に賛成できませんでした。彼は自分の考えを証明するため、一九〇六年から、鼠を材料にして実験をはじめました。

ある鼠たちには、必要と思われる純粋なたんぱく質、純粋な脂肪、純粋な炭水化物、純粋な塩類を、必要な量だけまぜてかためて、あたえました。 |

|

ビタミンB1がたりない鼠

上の鼠にB1をあたえて二ヵ月後のようす

|

そして他の鼠たちには、それに少量の牛乳と酵母をくわえてやりました。

牛乳と酵母をくわえてもらった鼠たちは、非常に健康で、元気でした。

それにひきかえ、純粋な成分だけを食べさせられた鼠たちは、だんだん体重がへり、元気がなくなってきました。

ホプキンズはこの結果を、一九一二年に論文に書きました。

ちょうどその頃、ポーランドに生まれでイギリスにきていた化学者カシミル・フンクは、脚気も壊血病もくる病も、またペラグラという皮膚などにおこる病気も、食物として必要な一種の有機物質の不足でおこるという意見を発表し、その物質をビタミンとよぶように提案しました。

フンクはのちに、ビタミンB1と呼ばれるようになった物質を、発見したばかりでした。

自分のその発見にもとづいて、いまのような意見をだしたのです。

日本の鈴木梅太郎もフンクと同時に、同じ物質を米ぬかから取り出し、これにオリザニンという名前をつけました。

さてホプキンズの論文が発表されてから、「それでは、たんぱく質、脂肪、炭水化物、塩類の他に必要な物質とは、一体、どんなものか?」ということについて、さまざまの意見がだされました。

ある者は、「それは、たった一つで、バターの脂肪のなかにある。」と、いいました。

「一つには違いないが、バターではなくて、酵母のなかにある。」という者もあります。

「脚気を防ぐ物質と、同じものに違いない。」ある学者は、そういいました。

「壊血病を防ぐ物質と同じものだ。」と、主張する者もいます。

「いや、そういう物質には、二種類ある。」と説く学者もいました。

二人の学者、マッカラムおよびデービスは、一九一五年に、純粋成分を混合した食事のために弱った鼠は、パターの脂肪だけでも、ラクトースだけでも救えないこと、しかし両方をあたえれば救えることを、明らかにしました。

|

ヘッドライトの付けた車が近づく

|

すれ違ったあと、健康な人は良く見える

|

ビタミンA不足の人は良く見えない

|

マッカラムとデービスは、「生長に必要な物質が二種類あって、一方は油に溶けるが水には溶けず、他方は水に溶けて油には溶けない。」とのべました。

それらは油溶性A、および水溶性Bとよぱれ、またまもなく後にビタミンA、およびビタミンBと呼ばれるようになりました。

ビタミンAがたりないと目が悪くなって夜盲症などになり、また伝染病への抵抗がよわくなります。

ビタミンBは一九二六年に、B1とB2の二成分にわけられ、さらに七年後にB2は、またいくつかに分けられることが、わかりました。

ハンガリー生まれで、アメリカにいた医学者のジョゼフ・ゴルドバーガーは、一九二六年にペラグラの研究をしました。

彼はこの病気が、フンクの予言どおりビタミン不足のためにおこることを確かめました。

ペラグラは、ビタミンB2の注射で治ります。

ホルストおよびフレーリヒは、レモン、ジャガイモ、トマトなど、多くの果物や野菜のなかにあるビタミンを発見し、ビタミンCと名づけました。

それの化学構造が明らかにされ、合成できるようになったのは、一九三二年のことです。

これはアスコルビン酸と呼ばれる物質で、クック船長がレモン汁で船員の壊血病を防げたのは、このビタミンが含まれていたおかげなのです。

くる病を防ぐビタミンも、わかりました。

くる病の研究で大きな成果をあげたのは、エドワード・メランピーです。

彼は一九一八年に、子犬を使って実験し、くる病とビタミン不足との間に関係があることを、証明しました。

そのビタミンは、肝油のなかにあることが、学者たちにより知られましたが、初めは肝油の中のビタミンAの作用と思われていました。

そののち、ビタミンAとは別の物質であることがわかり、ビタミンDと名づけられました。

第一次欧界大戦後のベルリンでは、くる病の子供の数が、非常におおくなりました。

しかし、ビタミンを充分にあたえるための食糧がとぼしかったので、フルチンスキーは、くる病の子供たちを大陽灯にあてることを試みました。

二十年ほど前にパルムという人が、戸外でおおく生活する者は、くる病にかからないという観察をしており、フルチンスキーはそれにヒントをえたのです。

その結果、非常に効果のあることが、わかりました。

そればかりでなく、牛乳やそのほかいろいろの食品に太陽灯をかけて、それをくる病の子供たちに食べさせても、効果があります。

それで、「神秘の放射線」などといって、一時は、大さわぎをされましたが、やがてその秘密がとかれました。

ヒトの体にはある種類の食品にも、日光あるいは紫外線にあたるとビタミンDにかわる物質が、含まれているのです。

一九二一年にビタミンという言葉がつくられてから、その言葉は私たちの生活と深い関係をもつようになりました。

第二次大戦の末期、一九四四年にはビタミンブームが頂点にたっし、薬品全部の産額の三分の一をしめました。

また現在では、古くからなじみ深いビタミンA、B、C、Dの他に、ピタミンKなどいろいろ新しいビタミンが知られています。

ビタミンBの成分であるビタミンB12も、わりあい新しい発見で悪性貧血の治療に革命をおこしました。 |

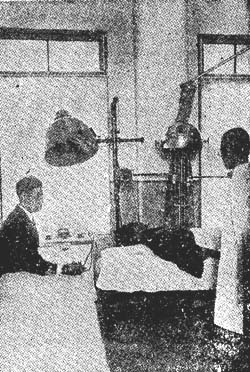

太陽灯の照射――ビタミンD不足を補う

|

top

**************************************** |