|

****************************************

HOME 概要 1 コペルニクス 2

ティコ・ブラーエ 3 ガリレオ 4

ケプラー 5 ハーシェル 6

ジョージ・ヘール

1 コペルニクス

地球を宇宙の中心にすえるキリスト教の教えに反して太陽中心説を唱え、

その著『天体回転論』は科学の歴史を大きく変えた。

1 一問一答 top

|

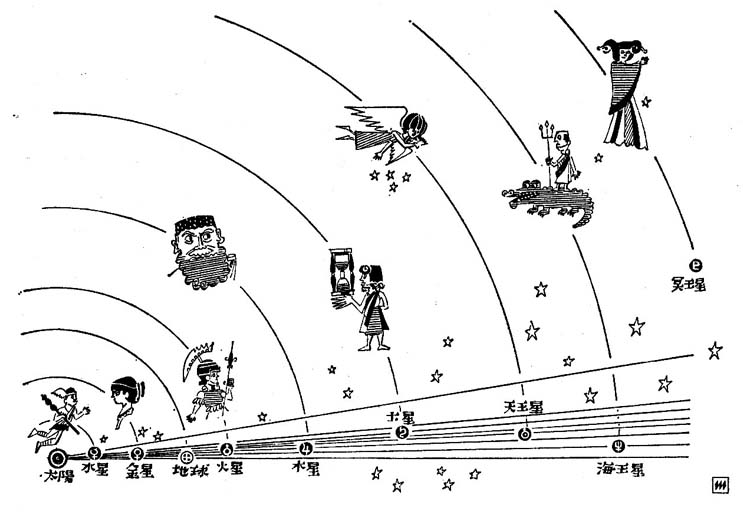

惑星の道筋

|

コペルニクスの話にはいる前に、みなさんに天体問答を紹介しておこう。

次はある日の天文おじさんと一人の少年(かなり科学に強い)の一問一答である。

「太陽系というのは、なんのことか知っている?」

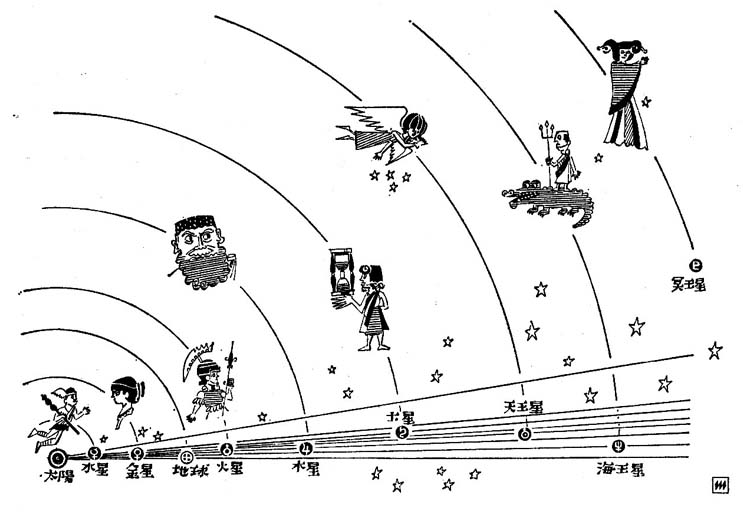

「はい。太陽を中心として、その周りを九つの惑星が回っている。その全体を太陽系といいます。」

「では、その九つの惑星というのは、何と何だろう。」

「ええと、スイキンチカモクドテンカイメイ。」

「ハハハ………、そうやって覚えたんだね。もう少しちゃんといってごらん。」

「はい。太陽の近くから、水星、金星、私たちの地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星です。」。

「よく知っているね。そのほかに、火星と木星のあいだに小惑星という、小さな惑星がたくさん回っている。

それから、普通はほうき星と呼ばれている彗星、これも太陽系のメンバーの一つなんだ。

ほかに流れ星のもとになる流星塵(じん)、つまり宇宙のゴミみたいな小さな天体も、太陽系の一員といえるだろう。

それじゃ、もう少しむずかしいことを聞くことにしよう。

惑星が太陽の周りを回っているのには、そのあいだにどんな力が働いているのか知ってるかね。」

「ええと、万有引力ですか。ニュートンが発見したっていう………。」

「その通り。引力の法則が発見され、太陽系の成り立ちがハッキリわかったのは、いまから三百年前――。

いいかね。いまからたった三百年前のことなんだよ。

人類の長い歴史の上からみると、ほんのアッというほど短い間の出来事だ。

そこでもう一つ聞くんだけど、地球が太陽の周りを回っているということ――つまり地動説だね――これは絶対間違いないことだと思ってるね。」

「当り前です、地球のほうが回っているにきまっています。」

「ほう、どうしてそうきまっているの。誰にそう教わった?」

「誰って、みんながそう言うし、本にもちゃんとそのように書いてあるから………。」

「うん、だけどそれは他の人がそうだっていうだけだろう。君は自分でちゃんと地球が動いているっていう証拠が見つけられるかね。」

「それは望遠鏡やなんかで星を観測すれば、いろいろな証拠がわかるんじゃないんですか。」

「なるほど、観測による証拠ね。

ちょっとむずかしいかもしれないけど、君はその証拠というのを示すことができるかね?」

「…………………。」

「じゃ、君が実際空を見て、アーこれは確かに地球が動くんだっていうことの証拠。

いいかね。地球が自転する――つまり自分でグルグル回っている、そういうことの証拠じゃなくて、地球が太陽の周りを回っているっていう証拠だよ。わかるね。」

「うわあ、そいつはむずかしいや。別に空を見ただけじゃなんともいえないや。」

「そう、これはちょっとむずかしい。ではもう一つ、君が朝起きてご飯を食べて学校にゆく。

一日がすぎ、一か月がすぎて、春夏秋冬、季節がめぐり、一年がたつ。

どうだろう。地球が動いているために、特にどうなるとか便利だとか、具合が悪いと思うことがある?」

「さあ、よくわからないけど、特にどうっていうことはないような気がする。

地球が動いていても止まっていても、僕たちの生活には余り関係がないような気がするなあ。」

「さあ、そこだ。おじさんのいいたいのは、地球が動いているということは、望遠鏡を使った観測でもしないかぎり、簡単に証明できない。

また、地球が動いていても止まっていても、私たちの日常生活には、そう目立って不都合なことはない。

とすればニュートンなんかよりもっと前の人たち、つまり地動説という考えが現れる前の時代の人たちは、天体や太陽系について、どう考えていたと思う?

私たちが立っている大地、つまり地球が動いているなんて、全く想像もつかなかったんだよ。

そんな時代が、そう、今から四百年前まで、ちゃんとあったんだ。」

2 暗黒時代の夜明け top

薄暗い僧院の一室には、蝋燭(ろうそく)が一本灯(とも)っているだけだった。

ベッドの上には、痩せ衰え息もたえだえの老人が、静かに死の時を待っていた。

もう口をきく気力もなく、目もよく見えない様子だった。

突然ガタリと戸があいて、召使が一冊の本をかかえて「先生! 先生!」と大きな声をあげて跳び込んできた。

余りの乱暴さに枕元にずっとついていた医師エムメリッヒは、

「シーッ、静かにしてあげなさい。先生はもうすぐ天国へ召されるのだから………」と召使をおしとどめた、

しかし召使は、手に持った本をエムメリッヒの手に押付けていった。

「できたんですよ、先生の本が。やっと今日、間に合って、一冊だけ届いたんです。」

「なに、『天体回転論』ができたのか!」

さすがのエムメリッヒも、すっかりあわててしまった。

エムメリッヒは、召使から本を受取ると、ベッドの上にあおむけになっている老人――偉大な天文学者ニコラス・コペルニクスの手の上に、その本を静かにのせて、耳元でささやいた。

「先生、本ができてきましたよ。先生が一生かかって作り上げたすばらしい本が!」

だがコペルニクスはもう何もわからなかった。自分の本を見ることもできなかった。

胸に本をのせたまま、彼はその日のうちにこの世を去った。一五四三年五月二十四日のことである。

この日こそ科学の歴史のうえで、天動誕が地動説に移り変るすばらしい瞬間だったのだが、コペルニクス自身は何も知らなかった。

☆ ☆ ☆ |

ニコラス・コペルニクス

|

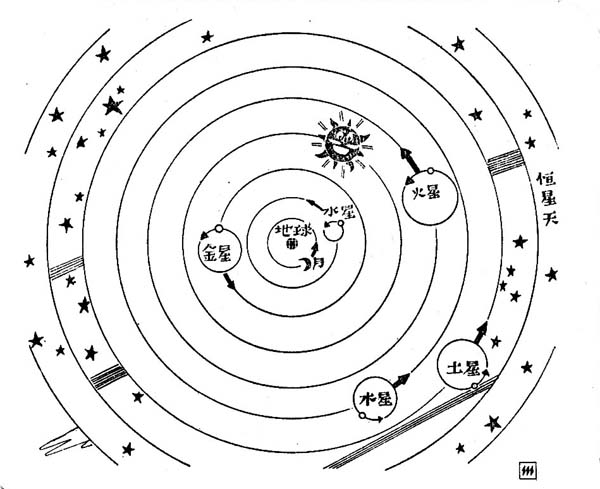

「地球は、宇宙のまん中にあって、永久に動くということはない。月も太陽もその他の惑星たちも、そして遠くの空の星々も、すべて地球を中心にしてその周りを回っているのだ。」

これがいまから二千年ぐらいまえ、ちょうどキリストが生まれた頃の宇宙についての考え方だった。

二千年前! その頃、ヨーロッパの片隅のギリシアでは、すばらしく学問がすすんでいた。

紀元前五世紀頃から、哲学者のソクラテス、プラトン、アリストテレス、物理学者のアルキメデス、数学者のピタゴラス、ユークリッドなどという大学者が現れた。

今日、私たちが勉強している科学のもとは、この人たちが作ってくれたのだ。

天文学もまた、この頃ギリシアでは、非常にすすんでいた。たとえばエラトステネスは、地球は丸いものと考え、その大きさはどのくらいかをちゃんと計算している。

またアリスタルコスは、なんと地球と月は太陽の周りを回っていると、その関係を正しく考え、月や太陽が地球からどのくらいの遠さにあるかを計算しさえした。 |

大空のむこう側はどうなっているのだろう?

|

こんな立派な学問が、当時はすでにあったのだが、宇宙全体についての考えは、まだ余りすすんでいなかった。

二世紀になって、当時ギリシア文化の中心だったアフリカ北部のアレキサンドリアに、クラウディオス・プトレメウス(九〇ごろ〜一六八年)という天文学者が現れた。

普通これを英語読みして、クロード・トレミーというので、この本でもそう呼ぶことにしよう。

|

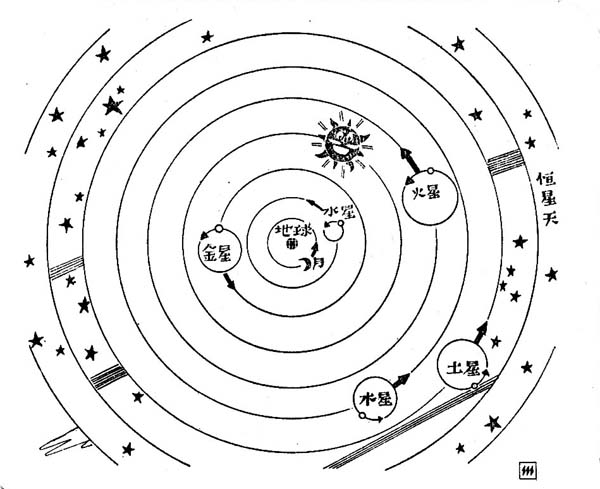

トレミー(西暦90頃〜168)の考えた宇宙のしくみ――彼は中世の暗黒時代の天動説の祖であった。

|

トレミーは、宇宙についてこう説明した。

「空をいくらながめても、私たちの地球が動いているという証拠は、何も見つからない。

だから、地球は宇宙の中心にあるというのが正しい。

惑星のなかにはちょっと見ると、行ったり戻ったり、ややこしい動きをするのもあるが、惑星が目に見えない透き通った玉(周転円とトレミーは言っている)の表面にへばりついて、回転しながら地球をめぐっていると考えれば、ちゃんと証明することができる。」

トレミーの天動説はその頃の他の天文学者が、どうしても欠点を見つけることができないくらいしっかりしたものだった。

しかもその説は、ちょうど同じ頃、非常に盛んになってきたキリスト教の考え方にも反していなかった。

キリスト教では、神様のつくった宇宙は完全無欠であり、完全な形というのは球体であるといわれていた。

トレミーの考えた宇宙も、すべて球体の組み合わせでなりたっていた。

そして神様や、その姿を真似て作られたという人間が住んでいる場所、つまり地球が宇宙の中心にあるのは当り前と考えられていた。

このためますます、天動説が絶対正しいものという考えを、人々のあいだに植付てしまった。

「そうかなあ。どうも私はそうじゃなくて、地球のほうが動いているんじゃないかと思うんだが………。」

実は紀元前に、そう考えた人もいないわけではなかった。

例のピタゴラスは、地動説の考えを持っていたといわれている。

しかしこういう考えは当時としては余りに大胆すぎたし、もしそんな考えを発表すれば、反対者から何をされるかわからなかった。

ときには殺されることだってあったのだ。

だからピタゴラスは、この考えをごく一部の弟子に話しただけで、他の人にはしゃべらないよう、固く口止めしたといわれている。

こうして世の中は、天動説が絶対間違いなしとされたまま、中世暗黒時代に入ってしまった。

中世暗黒時代――どうしてこんなおかしな名前がついたのだろうか。

この時代ヨーロッパの国々は、絶対的な権力を持つ王様や武将に支配されていた。

宗教のおかげで、王様にとりいっていた坊さん(主としてキリスト教の)も大きな力を持っていた。

このため一般の民衆は、いま話したようなごく一握りの人たちのために抑え付けられ、あくせくと働き、自分たちを苦しめているそのような政治体制をうちやぶろうとか、新しいものの考えを発表して世の中の間違いを直してゆこう、などという気力もなかった。

もちろん、そんな時代に新しい学問などがおこるはずはなかった。

こんな時代が紀元後、千五百年近くも続いたのである。

天文学も、星占ないのようなねじまげられた学問に抑え付けられて、新しい発見や研究は、ほとんど行われなかった。

そのなかで、キリスト教で一番位の高いローマ法王が、「これこそ、間違いない考えである」と認めたトレミーの天動説は誰の反対もうけずに、ずっと引続いて生きのびたのである。

3 「人間回復」の動き top

こんなおもしろい話がある。

十三世紀の頃スペインの国は、アルフォンソス一世というアラビア人の王様の支配下にあった。

この王様、アラビア人でありながら、七世紀にアラビアにおこり中近東一帯にひろがったイスラム教の信者ではなく、大変熱心なキリスト教徒で、おまけに天文学が大好きだった。

そして、その頃のスペインの首都アルハンブラの郊外に、大天文台を建設したり、のちに『アルフォンソス星表』と呼ばれるようになった。立派な星のカタログまで作っている。

ところがこの王様、トレミーの天動説にぶっかってウンザリしてしまった。

なんとか理解しようと、一生懸命に勉強すればするほど、ややこしくてわからなくなってくる。

実際の天の動きと理屈との関係が複雑すぎて、とてもすぐには理解できなかったのだ。

ついうっかり、王様は一人ごとをいった。

「エエイ、宇宙は神様がつくったものだそうだが、なんて面倒くさいものをでっちあげたものだ。

もし、わしが神様だったら、もっとうんとわかりやすくて、簡単な宇宙を作ってやったのに………。」

おせっかいな男がいて――多分その男は、宮廷に出入りしていた坊さんだったのだろうが――この王様の一人ごとを、ローマ法王の耳に入れてしまったのである。

さあ、大変なことになった。

「神様を馬鹿にするふとどきな奴」というわけで、アルフォンソス一世は、ローマ法王から破門(信者としての資格をうばわれること)、追放という厳しい罪を受けなければならなくなった。

アルフォンソス一世は、王様の地位まで危なくなり、あわててローマ法王のところへ駆け付けた。

そして一生懸命にあやまり、やっと許されたという、

一国の王様でさえ神様の悪口をいうと、こんな具合なのだから、一般の民衆はもっと厄介な目にあっていた。

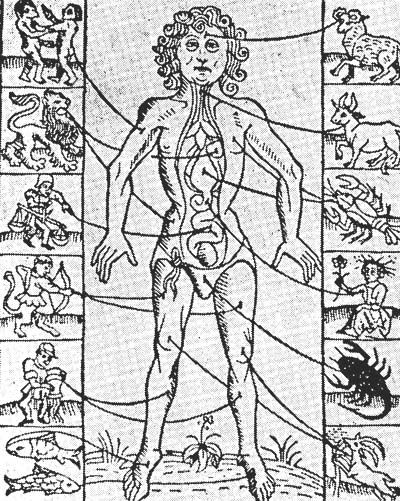

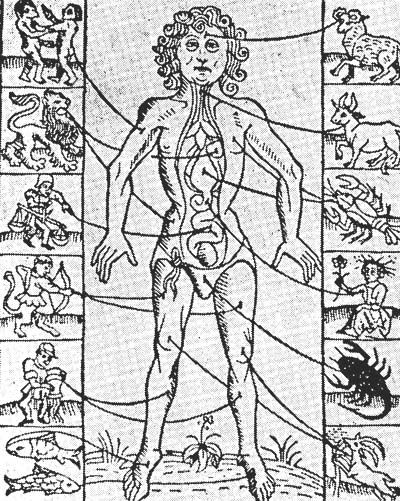

その頃は人間の一生やその性格は、すべて天体に支配されていると、大まじめで信じられており、そればかりでなくさらにひどいことには、もっと重大なことまでが、星によって決められていたといってよい時代だった。

たとえば王様が国をおさめるため、新しい法律を作るのも戦争を始めるのも、大臣を辞めさせたり任命したりするのも、すべて天体の動きによって取決められたのだ。

一般民衆の生活も星の動きにしたがって行われていた。

お嫁さんさがしは、星占ないをしてどんな性格の人がいいかをきめ、料理を作るにも、果物をとる時刻や魚を焼く時間も星占ないできめたりした。

また、病気の原因もみんな天体にあると考えられていた。

こんなおかしな時代が、千五百年も続いたのだから、さすがに「どこかが間違っている。なんとかしなければ………」と考える人々も現れた。

十四、五世紀ごろ、イタリアの一角に、ルネッサンス(人間回復)という運動かおこった。

つまり、人間というものはそんなにあわれな小さい存在ではなくて、実際はもっと立派なものなのだ。

もっと人間をよくしらべ直してみょうではないか。

人間の作っている国家や社会は一握りの王様や武士や坊さんだけのものではなく、普通の民衆の力で支えられているのだ。

すべての学問や芸術は、この考え方で研究しなおす必要がある――という世の中の新しい動きである。

大芸術家で、しかも大科学者でもあったレオナルド・ダ・ビンチ(一四五二〜一五一九年)が現れたのもこの時代だった。

コロンブス(一四四六〜一五〇六年)のアメリカ大陸発見が行われたのも、この頃のことだ。 |

星占ない――人体の各部分は

それぞれ線でむすぱれた星座に支配されているという。

|

このように中世暗黒時代が、新しいルネサンスのいぶきに揺れ動きかけているとき、一四七三年二月十九日、ポーランドのトルンという町で、一人の天才科学者、が生まれた。

その名をニコラス・コペルニクスという。

ものの考え方がすっかりヒックリ返って、新しい考え方がそれにとって替わることを、よく「コペルニクス的転回」というが、その起こりはこのコペルニクスの成し遂げた仕事からきているのだ。

4 イタリア留学 top

天才科学者コペルニクスの幼年時代のことは、余りよくわからない。

コペルニクスのお父さんは、名前も同じニコラス・コペルニクスといい、トルンの町の商人で、のちには治安官にもなった人である。

お母さんはバーバラ・ワッツェンローデといい、やはりトルンの町の金持ちの娘だった。

コペルニクス家には、四人の子供がいた。

男が二人、女が二人で、長男がアンドルフ、長女バルバラ、次女カテリーナ、そして一番末の男の子がニコラス・コペルニクスである。

トルンという町は、ポーランドとドイツ(当時はプロシアといった)との国境に近く、あるときはドイツの領土となり、あるときはポーランド領になるなど、いろいろな面でとてもむずかしい立場にあるところだった。

しかし、コペルニクスが生まれたときは、確かにトルンはポーランドの王様の支配下にあった。

よくコペルこクスは、ドイツ人かポーランド人かで、問題になることがあるが、今日では、コペルニクスはポーランド人であるとされている。

一四八三年、十才になったコペルニクスはある日、母に呼ばれた。

「ニコラス、よく聞くんですよ、お父さまはご病気でなくなられました。

私たちは、もう今までのようにのんびり暮らすわけにはゆきません。」

「ママ、それで僕たちはどうなるの。」

「私の兄のルカス・ワッツェンローデが引取ってくれます。」

「ああ、ルカス伯父さんか。伯父さんならいつも僕を可愛がってくれるからいいや。でも、僕一人だけ?」

「いいえ、アソドルフもバルバラもカテリーナも、みんなあずかっていただくことになりました。」

母の兄、ルカス・ワッツェンローデはやはりトルン生まれの人だ。

ポーランドのクラカウ大学を卒業したのち、イタリアのボローニャ大学で宗教学を勉強し、トルンに戻って校長先生やキリスト教の司教を務めるほど、立派な地位にある人だった。

ルカス伯父さんは、コペルニクスたち兄弟の面倒をよくみてくれた。

伯父さんは当然のことながら、コペルニクスに教会の仕事を手伝わせるため、牧師としての勉強をさせようと考えていた。

一四九一年、コペルニクスが十八才になったとき、彼はその頃のポーランドの首都クラカウにゆき、クラカウ大学で勉強することになった。

この大学を卒業することはポーランドで教会の高い地位につくために、どうしても必要だったのである。

コペルニクスが、クラカウ大学でどんな成績をおさめたのか、ハッキリはわからない。

しかし、コペルニクスはここで牧師としての勉強に大切な神学や法律学、あるいは哲学の勉強よりも、科学に興味を持っていたようだ。

その頃の大学では、科学は神学や哲学のごく一部として、かならず勉強しなければならない学科の一つだった。

もちろん、その頃の科学には、星占ないとか錬金術がのさばっていた。

錬金術とは、鉛を金や銀に変えるようなどいうことを、まじめになって考えた学問である。

しかしコペルニクスは、ギリシアで盛んだった、立派な数学や天文学、地理学も学ぶことができた。

特に彼は数学や天文学の本を読むことに熱心だった。

一四九二年十月十二日、科学ずきなコペルニクスの気持ちを奮い起たせるような一つの大事件がおこった。

それはイタリア人のクリストファ・コロンブスが、スペインのイサベラ女王の援助のもとに海洋探検にでて、遠く大西洋を乗り越え、その海のかなたに今まで知られていなかった島々や大陸を発見したというのだ。

コペルニクスの国ポーランドには、このニュースが何ヵ月も遅れて伝わった。

コペルニクスはそれを聞いて思った。

「コロンブスという男はえらいものだ。

彼は地球が丸いということを信じて、それを自分で証明してやろうと思って海に出たという。

世間の人はそんなことを夢にも考えてみたことはなかったのに………。」

コペルニクスには、彼がそれまでに読んだいろいろな書物のなかで、非常に印象に残った一冊の本があった。

それはマルコ・ポーロ(一二五四〜一三二四年)という、やはりイタリア人の書いた『東方見聞録』という本だった。

そこにはボーロが十六年にわたって、中央アジア、インド、そして中国を旅行したときに見たり聞いたりしたことがまとめられていた。 |

ハイチ島(西インド請島)に上陸したコロンブス

|

「コロンブスといい、マルコーポーロといい、イタリアには机の上の学問ばかりでなく、それを実際に証拠だててみょうとする、生きた学問を身につけた人々がいる。

イタリアというのは すばらしい国だ。

私はコロンブスやボーロのような実行力はないけれども、何か自然の謎を解くことのできる学問を学びたいものだ。

私もイタリアにいって勉強してみたい。ルカス伯父さんにお願いしてみょうか。」

コペルニクスの心のうちは学問にたいする情熱でいっぱいになった。

その頃のヨーロッパの人々で、学問で身をたてたいと思ったら、イタリアで勉強するのが最上の方法だったのだ。

コペルニクスの願いは思ったよりも簡単に実現した。

彼が二十二才でクラカウ大学を卒業してまもなく、ルカス伯父さんは、コペルニクスにイタリアにいって勉強する気はないかと言い出した。

もちろん、科学の勉強にいくのではない。神学の勉強が目的だった。

しかしコペルニクスが、嫌だというわけがない。

「ゆきます、伯父さん。ぜひいかせてください。イタリアで勉強するのは、僕の夢だったんです。」

コペルニクスは小おどりしてよろこんだが、腹のなかではイタリアにゆきさえすれば、天文学や数学の勉強が思う存分にできる。伯父さんには悪いが、神学は二のつぎだ。そんな気持ちが大きかった。

一四九六年、二十三才のコペルニクスは、伯父のルカスとともに、ドイツを通りアルプスのブレンネル峠をこえて、イタリアにはいった。

ポーランドからみればイタリアはずっと南、草木は青々として土地はゆたか、人々はのんびりしていて人懐っこかった。

「いいところだ。ここなら思う存分すぎた勉強ができる! 私は幸福だ。」と思わずコペルニクスは叫んだものだ。

伯父につれられてついたボローニヤの町には、二十年前に伯父が学んだボローニャ大学があった。

この大学は十二世紀の創立で、現在世界最古の大学として知られている、伝統ある有名な学校だ。

学生たちのあいだにも非常に自由なのびのびとした空気がみなぎっていた。

コペルニクスの専攻は教会法というキリスト教の教会に関する法律の勉強であったが、彼にはむしろ数学や天文学の勉強のほうが楽しかった。

5 天文学へのめざめ top

この頃コペルニクスは、生まれてはじめて科学的な天体観測を行った。

ボローニャ大学には、ドメニコ・マリア・ダ・ノバラという天文学の教授がいて、コペルニクスはこのノバラ教授にかわいがられ、いろいろ指導をうけたのである。

一四九七年三月九日の夜のことだ。ノバラ教授はコペルニクスにいった。

「さて、コペルニクス君。わしの計算に間違いがなければ、今夜ちょっとおもしろいことが見られるんだが、手伝ってくれるかね。」

「はい、よろしいですが、先生、そのおもしろいことっていうのは何ですか?」

「君はおうし座のアルデバランという星を知っているかね。」

「はあ、牡牛の顔の、ちょうど右目にあたる赤い星ですね。おうし座のなかでは、一番明るい星です。」

「今夜八時すぎに、月がそのアルデバランを隠すんだよ。いや、隠すはずなんだがね。

つまり月が、ちょうどアルデバランの近くを通ることになるんだ。

わしの計算では、月の動く速さから考えて、八時十分すぎにアルデバランが隠される。」

「へえ、そんなことがチャンとわかるんですか?」

「そこで、わしの計算と実際とに狂いがないかどうか、君は時計を持っていて、しっかり時間を計るんだ。」

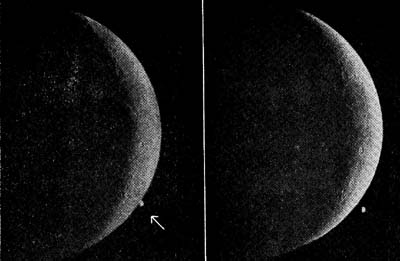

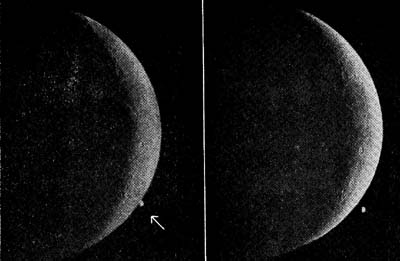

月が、その通り道にあたる星――星座を作っている恒星、またはときたま惑星――をうしろに隠す現象を「星食」、あるいは「オッカルテーション(掩蔽=えんぺい)」といい、その観測は、月の動きを調べるうえに、大切な役割をしていた。

月が地球の周りをめぐっていることは、もちろんハッキリわかっていたので、当時でもその観測は盛んに行われていた。

ただし、時間を正確に計るということはかなりむずかしいことで、その頃の人は夜と昼とで別な時間の計り方をしていた。

つまり昼間は日時計で太陽の動きを利用して時間を計り、夜は日がくれて暗くなると、星によって時間を計った。

すでに棒テンプという装置を利用した機械時計も作られ、教会やお城の塔の上におかれたりしていたが、最初の頃は時間を示す針があるだけで、いま何分すぎといったことまではわからない、ごくおおざっぱなものだった。

コペルニクスの時代になって、やっと棒テンプ利用の懐中時計が作られていたといわれるが、多分余り正確な時間を計ることはできなかったはずである。

何分何秒という細かい時間は、水時計や砂時計を使って計っていたらしい。

コペルニクニもおそらく、そんな不便な道具を用いたのだろう。

その夜の月は月令五日の、三日月形よりもう少しふとった形で、西の空に見えていた。

午後七時すぎ空を見ると、アルデバランは月のすぐ近く、ちょうど三日月形の弧の中に、今にも入り込みそうな形で光っていた。

ノバラ教授とコペルニクスは正確な時間を計るための砂時計や、アストロラーベという星の位置を調べる道具を手に、じっとその時刻を待っていた。

月が星を隠すのを観測する目的は、もう一つ別にあった。それは星占ないのためである。

その頃はこうした変った天文現象がおこることは地上にもいろいろな力を及ぼすと考えられていたからだ。

もしその時間に人が死ぬとか事忤がおこるとかすれば、それはたちまち天文現象と結びつけられてしまうのだ。 |

星の位置をしらぺるアストロラーベ

|

緊張して空を見上げていたコペルニクスに、ノバラ教授がいった。

「さあ、コペルニクス君。まもなく月がアルデバランを隠すぞ。ようく時間を計るんだよ。」

月とアルデバランはジリジリと近づいていた。

そして、「いまだ!」とノバラ教授か叫んだ次の瞬間、アルデバランは、すいこまれるように消えてしまった。

月の影に入ってしまったのだ。

「午後八時十七分です。」

コペルニクスは、しっかりと砂時計の目盛を読んだ。

約一時間ほどたつと、アルデバランは今度は三日月の背中のほう、つまり光って見える側から再び姿を現した。 |

星食の記録 月にかくされていた金星が再び姿を現したところ。

17時16分25秒(左)、同17分33秒(右)。

ここではアルバラン星の星食を観測している。

|

「不思議なものだ。しかし、これは神秘でも謎でも何でもないような気がする。

花がさいたり、動物が生まれる、そういった自然の出来事と同じように、何かあるきまった法則のもとに動いているのだ。

月がアルデバランを隠す、この出来事からわかるのは、月があるきまったスピードで天空の中を動いていること、それにたいしてアルデバランのほうは動かないでじっとしている。

また、アルデバランより月のほうがずっと地球の近くにあること、月の動きを正しく調べておけば、今度はいつどんな星を隠すか、ちゃんとわかるということなどだ。

月や星の動きが、人間や地上のことに何か関係があるということはもっとよく研究してみなければハッキリしないが、どうも少しおかしいような気がする。

しかし、とにかく天体の動きというのはおもしろいものだ。

私の一生をかけても、この謎を解いてみたいような気がしてくる。モットモット、天文学を勉強させてくれるような大学はないだろうか。」 |

コペルニクスはこのとき、自分のすすむべき道は、天文学と数学にあると考えた。

伯父のルカスには悪いが、天文学や数学の勉強は、教会や宗教の勉強よりずっと価値があるような気がしてきたのだ。

ボローニャ大学での勉強を三年つづけたコペルニクスは 一四九九年いったん故郷のトルンヘ戻ったが、一五〇〇年には、再びイタリアにゆき、キリストの生誕祭に参列した。

そのときにローマ大学で開かれた記念講演会で、コペルニクスは数理天文学についての論文を発表し、いならぶ人々のかっさいをうけ、大いに名をあげたといわれている、

一五〇一年、またポーランドに帰ったコペルエクスは、もう一度イタリアで勉強したいと思い、伯父に頼んで今度はパドバ大学とフェララ大学で、宗教法と医学を勉強することになった。

その頃、教会の仕事をするためにはどうしても医学の知識が必要だったことと、医学なら星占ないにも関係があり気兼ねしないで好きな天文学の勉強ができたからだ。

またコペルニクスは、ボローニャ大学で少し宗教学の勉強をなまけたため、正式な卒業の免状をもらうことができなかったので、それを取り直すためもあった。

パトバ大学には、その頃イタリアじゅう、いやヨーロッパじゅうでも有名だった天文学者ジロラーモ・フラカストロ教授(一四八三〜一五五三年)がいた。

フラカストロ教授はガリレオが一六〇九年に望遠鏡で観察したのよりもずっとはやく、簡単な眼鏡を使って、一五三八年、月の表面を観察したほどの人だった。

コペルニクスは、パドバ大学で、このフラカストロ教授の講義に出席することが多かった。

教授の話のなかで、一番コペルニクスが感心したのは、次の言葉だった。

「宇宙の仕組については、二世紀のトレミーの考えが最も正しいとされているが、私はそうは思わない。

どう計算しても、観察をしても、それにはやはり少しおかしな点があるようだ。

トレミーの考えは絶対的なものではなく、訂正される必要がある………。」

これはずいぶん勇敢なことだった。

キリスト教の総本山、ローマ法王庁のある国で、しかも法王が正しいと認めている考えを間違いだというのは、大変勇気のいることだった。

しかし実際にはフラカストロの考えはやはり天動説で、トレミーよりももっとややこしいものだった。

だがコペルニクスは考えた。

「そうか。トレミーの考えも、かならずしも正しいわけではない。

宇宙の仕組については、モットモット研究してみる余地がたくさんあるに違いない。」

6 『コンメンタリオルス』 top

「トレミーの考えはかならずしも正しいとはいえないとパドバ大学のフラカストロ先生はおっしやった。

しかし、フラカストロ先生のいう宇宙は、なんだかもっとややこしく、複雑で不思議な気がする。」

ボローニャ、パドバ、フェララと三つの大学で勉強したコペルニクスは、一五〇三年にフェララ大学の卒業免状をうけた。

そのあと、三年ほどイタリアやドイツを旅行して歩き、ポーランドヘ戻ったのは、一五〇六年だった。

コペルニクスは三十三才になっていた。

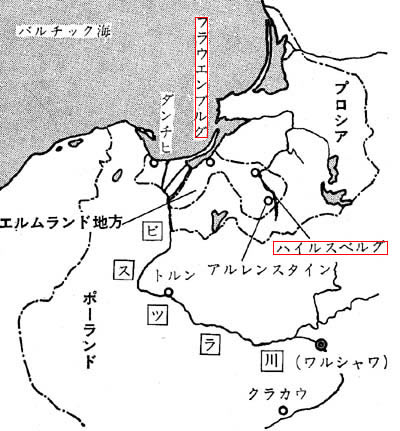

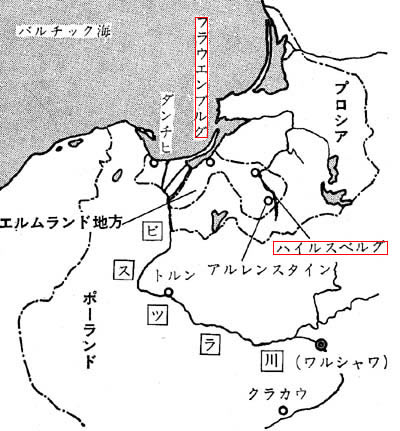

伯父のルカスは、ひとまずコペルニクスを、自分が受け持っている教区のフラウェンブルクよりずっと南にある、エルムランドの教区にゆかせた。

エルムランド地方は、ポーランド王とこの地方で勢いの強いチュートン騎士団(日本の大名や武士のような人たち)とのあいだで、いつも勢力争いや領地のことでもめごとがおこり、政治的にもいろいろと面倒の多い地方だった。

34

しかし、教会の力は、その頃非常に強かったのでコペルニクスは、ハイルスベルグ城という立派なお城に住み、貴族のような生活をすることができたのである。

コペルニクスは ここで六年間をすごした。

教会の仕事はそう忙しくはなかったし、暮らしも楽だった。

そんなのんびりした生活のなかで、コペルニクスは大好きな天文学の勉強を、本格的に始めた。

そんなときよく思いだすのは、パドバ大学でのフラカストロ教授の講演だった。

教授の言葉を思いだしながら、コペルニクスは、天体について考えた。

「私たちが眺める天体は、なるほど少しずつややこしい動きは見せるけれども、全体としてはもっと簡単で、わかりやすいものではないだろうか?

そういえば、フラカストロ先生は、トレミーよりもずっと前に、もっとおかしな考えを持っていた学者もいたように話していた。

たしかピタゴラス学陂の学者だということだったが………。

それはつまり、地球を中心として太陽や月や惑星が回っているのではなくて、地球のほうが太陽の周りをめぐっている、という考えだった。

これは事によったら、すばらしい考え方かもしれないぞ………。」 |

コペルニクスは、イタリアで勉強したことを、もう一度繰返して調べ始めた。

いろいろな本を読んでみると、ピタゴラスばかりではない。

やはりピタゴラスの学問を受継いでいるフィロラオス(紀元前五世紀)という人が、宇宙の中心は地球ではなく、非常に大きな火のかたまりである。

地球も月も太陽も、みんなその火の周りをめぐっているという考えを持っていたことがわかった。

またフィロラオスよりさらに二百年ほどあとのアリスタルコスは、宇宙の中心は太陽だという意見をのべていることもわかった。

「これは大変なことだ!」

コペルニクスはびっくりした。いまから千五百年以上も前に、こんな考えを持った学者がいたのだ。

まだ絶対正しいとはいえないけれども、とにかく学説としてとりあげる価値がある、コペルニクスはそう考えた。

コペルニクスはもちろんキリスト教の熱心な信者だった。

したがってローマ法王が正しいとしたトレミーの天動説にさからう気はなかった。

しかしボローニャやパドバで、コペルニクスはルネサンス運動の盛んな動きを体験してきた。

自由で昔からの古い考えにとらわれないものの考え方を充分に身につけてきたのだ。

コペルニクスは、キリスト教の教えは、教えとして受取り、天文学のような科学は別問題であると考えた。

だからトレミーの天動説とは全く反対の考え方を研究しても少しもかまわないと思っていた。

それに現在コペルニクスのいるところでは学問のやり方についてとやかくうるさいことをいう目上の人はいなかった。

コペルニクスはハイルスベルグでは一人で、かなり自由気ままに勉強していたのだ。

コペルニクスはじっとしていられなくなった。

そしてトレミーの説についての疑問をもとにして『コンメンタリオルス』という小さな本を書いた。

コンメンタリオルスとは短い解説という意味の言葉だが、そのなかには、

「惑星がチョッと見たところ、天球上を行ったり来たり、ややこしい動きをしているように見えるのは、地球が動いているからそう見えるのではないだろうか。

地球のかわりに太陽が宇宙の中心にあり、地球や惑星は円を描いて太陽の周りをめぐると考えるほうが、すべての点で簡単ではなかろうか………。」 |

といった考えが、はじめて発表されていた。一五二一年ごろのことだ。

『コンメンタリオルス』は、印刷されて多くの人に読まれたのではなく、手で書き写された写本が何冊か作られ、ごく少数の親しい友人に配られただけである。

しかしこの小さな本『コンメンタリオルス』の発行は、コペルニクスが初めて地動説の考えを論文にまとめたものとして、記念すべき出来事だった。

最もこの本にたいして、友人たちは誰も何も意見はいわなかった。

内容がよくわからなかったのか、わかっていても何もいえなかったのか、あるいはキリスト教の教えに背く重大なことなので、おそれて口をつぐんでしまったのか、とにかくサッパリ反響はなかった………。

しかしコペルニクスは、そんなことは気にかけなかった。

自分の考えをもっとしっかりした形にまとめてから、また発表しよう。

まだ少し時期が早かっだのかもしれない。もうちょっと待つ必要があると彼自身、自分にいいきかせた。

7 フラウェンブルクでの生活 top

「お気の毒です、不幸なことがおこりました。伯父さまのルカスさまが亡くなられました。」

一五一二年、ハイルスベルグ城にいたコペルニクスのもとに悲しい知らせが届いた。

「えっ、伯父さんがなくなられたって! 一体どうして?」

「伯父さまは前からご病気がちだったのですが、ポーランド王のご婚礼にはどうしてもご出席なさらなければならなくなって、無理をしてクラカウまでおいでになりました。その帰りにご病気が重くなられて………。」

「そうか………。伯父さんは私が十才のときから、私をまるで自分の子供と同じように可愛がってくださった。

私をイタリアに留学させて、一人前にしてくれたのも、みんな伯父さんのおかげだった………。」

コペルニクスは伯父の死を心から悲しんだ。

しかしコペルニクスは悲しんでばかりいられなかった。

伯父が死ぬとともに、フラウェンブルクにおける伯父の仕事を引継がなければならなかった。

コペルニクスは、のんびりしたハイルスベルグ城の生活に別れをつげて、フラウェンブルグに移った。

そこでは政治的なむずかしい問題がたくさんあり、天文学の勉強も思うようにはかどらなかったが、とにかくコペルニクスは、それからあと三十年間、フラウェンブルグですごし、一生を終わったのである。

フラウェンブルクの町は、バルチック海に面した美しい海岸の近くにあった。

低い丘の上に、百年ほど前にたてられた聖堂――お寺があり、周りはゆたかな田や畑が見渡すかぎり広がっていた。 |

コペルニクスの時代の東ヨーロッパ北部

彼はハイルスベルグに赴任していたが、伯父が亡くなったので

その領地のフラウエンブルグに移った。

|

ちょっと見たところでは平和なようなこの地方にも、ポーランド王とドイツ、そしてチュートン騎士団とのあいだに、たえず領地争いが繰返され、一般の民衆は迷惑をこうむっていた。

そんなあいだにたって、フラウェンブルクの参事官という役についたコペルニクスは始終、王様と騎士団のなだめ役を務めなければならなかった。

ときには戦争に巻込まれたこともある。

一五一六年の末、コペルニクスは、一時、フラウエンブルクから八十キロほど奥にはいったアルレソスタイン地方の監督を命ぜられ、それから数年間、そこの城に住んでいたことがある。

この頃、またもポーランドとチュートン騎士団のあいだに戦争がおこり、騎士団の一隊はアルレンスタイン城を取り囲んで、戦火はすぐ近くまでやってきた。

村々は荒れ果て、お百姓はみんなチリジリになってどこかへ逃げてしまい、お城の中の人たちも、なんとか理由をつけて、どこかへいってしまった。

城に残ったのは、コペルニクスとあとヨボヨボの老人が二人だけになってしまった。

コペルニクスは、どんなことがあっても、わけもなく城を明け渡してはならないという命令をうけていたので、仕方なく毎晩のように、弾丸をつめた銃をかかえて寝たほどだった。

誰の助けもなく取残されてしまったアルレソスタイン城は、それでもコペルニクスの努力で、戦争が終わるまで持ちこたえた。

この功績が認められて、彼はいちじ、エルムランド(フラウェンブルク、アルレンスタイン、ハイルスベルグ全体をふくむ)地方の臨時の長官のような立場についたこともある。

政治家として立派に腕をふるったコペルニクスは、さらに経済学の方面にもかなりな仕事をしたことがある。

戦争のあとは、どこの国でも、いつの時代でも、インフレーションがおこる。

簡単にいうと、物資がなくなるため、物の値段が高くなるのである。

そこへもってきて、ドイツでもポーランドでも、そして大きな都市を支配している大名までも、自分の国の利益になるように、金貨や銀貨の中にまぜものをして、取引をした。

たちまちお金の信用はなくなってしまった。コペルニクスは、これについて、

「お金というものは、悪いものほどのさばり、いいものがそれに負けてしまう。

ちょうど、お百姓がせっかくいい種子があるのに、ただ安いからといって悪い種子をまくのと同じように………。

これをなくすには、小さな国や大名がめいめいかってにお金を作っていたのではだめで、通貨連合といったただ一つの連合政府のようなものが保証した、よいお金を作ることだ。

これ以外に今のありさまを救ういい方法はない。」という意味の本を書いた。

この考えは少し後になって有名なイギリスの経済学者トーマス・グレシャム(一五一九〜七九年)がとなえた『悪貨は良貨を駆逐す』つまり、悪いお金はいいお金を追払ってしまうという「グレシャムの法則」と同じ理屈だった。

つまりコペルニクスは、経済学者としても一流といえるのである。

もう一つ、コペルニクスがフラウェンブルクでの生活のなかで、名高かったのは、医者としての腕前だった。

コペルニクスが、パドバ大学で教会法と医学の勉強をしていたことは、前にお話した通りだ。

その頃の牧師さんは、病人の世話ができなければ、つとまらなかったのだ。

満足なお医者さんのいないこの時代には病人はみんな教会へやってきたものだ。

しかし「私は頭がいたいのですが、なんとかしていただけませんでしょうか。」といって教会にやってくる病人も、

「それは神様を信ずる心がたりないからだ。もっとうんとお祈りをしなさい。」というだけでは いくら医学のすすんでいなかった時代でも、病人には気の毒だ。

そこで牧師さんは、一通りの医学と薬の知識を学んでいた。

しかし、その医学というのは、星占ないをもととした、科学的とはいえないものだった。

ところがコペルニクスはパドバ大学で、この頃としては最も進んだ最高の医学を勉強してきていた。

コペルニクスの病人の扱い方は、大変評判がよかった。

そのためコペルニクスは、教会にやってくる病人ばかりでなく、遠くからうわさを聞き伝えて、治療を頼みにくる教会関係の人たち、貴族や大名、ときにはドイツの王様にまで呼ばれて病人を診察させられることもあった。

それにしても、コペルニクスが生きているうちは、天文学者としてよりも、教会の牧師として、また政治家、経済学者、医師としてずっと有名だったのは、最も不思議な感じがする。

こんな忙しいなかでもコペルニクスは、天体観測にも熱心だった。

彼は天体を観測すれば、何か宇宙の謎を解くかぎが見つかるかもしれないと考え続けていたのだ。

現在も、彼のくわしい観察記録が残っているので、次にその一部をしるしてみよう。

| 観測年月日 |

観測場所 |

事項 |

1497/3/9

1500/11/6

1509/6/2

1526/11/28

1527/10/10

1529/2/1

1529/3/12 |

ボローニャ

ローマ

フラウェンブルク

同上

同上

同上

同上 |

月がアルデバランを隠す

月食

月食

木星

木星

木星

月が金星を隠す |

このように熱心に観測をしたのに、コペルニクスが一度も水星を見ることができなかったのは有名な話だ。

というのは元々、太陽系の惑星のなかで、一番内側を回っている水星が太陽に近くて見にくいうえに、フラウェンブルグの近くを流れているビスツラ川の川霧が邪魔をして、地平線が非常に見にくかったからだといわれている。

コペルニクスは死ぬまで、これを残念に思っていたということだ。

8 科学と宗教 top

「あなたのお書きになった『コンメンタリオルス』を友人から贈られ、大変興味ぶかく読みました。

あなたの考えは非常におもしろいと思いましたが、あの本では簡単すぎてよくわからない点があります。

ぜひ今度は、もっとくわしい内容の本を書いてほしいと思います。」 |

一五三六年のある日、コペルユクスは ローマからこのような手紙を受取った。

差出人を見ると、ローマ法王につかえる高い地位の牧師の一人、ニコラス・フォン・シェーンペルグという人だった。

「一五一九年に『コンメンタリオルス』を書いた頃、すぐにはなんの反響もなかったのか、二十年近くもたってやっと人々に認められるようになったのだ。

それもローマ法王のおひざもとで、新理論に興味を持ってくれる人がいたのだ。」 |

コペルニクスは、小おどりしてよろこんだ。

その頃、彼の考えはすでにしっかりしたものとなり、天動説はどう考えても間違っているとしか思えなかった。

しかし彼は自分の考えを発表していいものかどうか、ひどく不安だったのだ。

その頃ドイツに、マルチン・ルター(一四八三〜一五四六年)という、すごく勇敢な牧師さんが現れて、宗教改革の必要を叫んでいた。

ルターは、

「今までのキリスト教のやり方は本当のキリスト教とはいえない。

たとえば、免罪符というおふだを買えば、それで罪が許される。

だからおふだを買いさえすれば、いくら悪いことをしてもかまわない。

そういった考えを教会で教えているのは、大変な誤りだ。

こうしたキリスト教を正しい姿に戻そう。」 |

といって、はげしくローマ法王を攻撃した。

このようなルターの宗教改革運動の仲間をプロテスタント派といい、今までのやり方の仲間をカソリック派という。

その頃のヨーロッパの宗教界は、カソリック派とプロテスタント派が、対立して混乱状態になっていた。

その勇ましいルターが、あるときコペルニクスの地動説の考えを耳にしたのだ。

カソリックのやり方に反対する人ならば、新しい考えを認めるのは、当り前だと思われた。

ところが、なんとルターの考えはアベコベだった。 |

マルチン・ルター

|

「天や太陽や月のかわりに地球が動いているということを証明しようとする新しい天文学者は、まるで動いている馬車や船に乗りながら、自分は止まっていて、周りの景色のほうが通りすぎてゆくのだ、と考えるようなものだ。

この馬鹿者は今までの天文学を全部、ヒックリ返そうとしている。

聖書の中で、ヨシュアが止まれと命じたのは、地球ではなくて太陽であった。

コペルニクスは聖書を間違いだといっているのだ。」 |

コペルニクスが生きているあいだに、こんなに手ひどく批判されたのは、後にも先にもこれだけだった。

プロテスタント派のルターでさえこの通りなのだから、ルターを正しいと認めているカソリック派は、コペルニクスにたいしてどんなことをいうかわからない。

生命の安全さえおびやかされるかもしれない。

だから彼が、自分の考えをまとめて発表することをためらっていたのも当り前だった。

それなのにシェーンベルグの手紙は、カソリック派の中にもコペルニクスの考えを聞いてみょうという動きがあることを示している。

コペルニクスは。大いに自信をつけた。

「よし。それなら、私の考えを広く世の中に知らせてやろう。

そうすればカソリック派の人でも、きっと私の考えがわかってくれるに違いない。

ルターだって、新しくて正しい進んだ考えなら。そのうちに認めてくれるだろう。」 |

一五三〇年頃からコペルニクスは、ボツボツと原稿をまとめる仕事を進めていた。

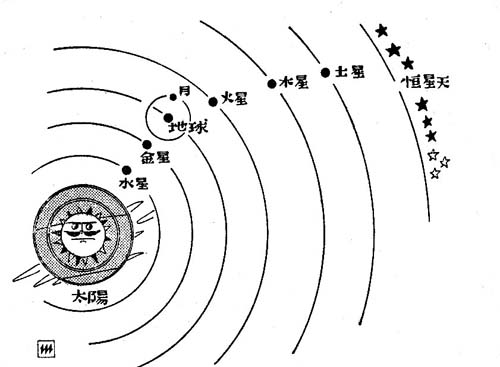

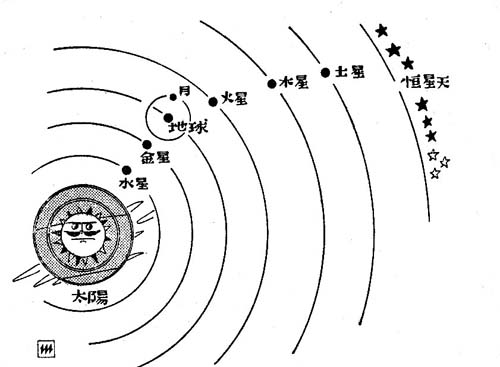

原稿のタイトルは『天体回転論』と名づけられた。その内容は大体次のようなものであった。

まず、トレミーの宇宙体系にはいろいろと具合の悪いこと、説明のつかないことがたくさんあること、これは宇宙の中心を地球にしたためである。

したがって地球が中心にあるのは間違いであり、地球のかわりに太陽を中心におけば、すべて都合よく説明ができる。

すべての惑星は正しい円を描いて太陽をめぐり、月だけは例外で地球の周りをめぐっている。

しかし観測のうえでは、少し不都合な説明しにくいところもある。

これは、やはりトレミーが考えたように、それぞれの惑星が見えない球体の表面にへばりついて、グルグル回転しながら太陽をめぐっているためだろう。

このようにコペルニクスの新しい理論にも、実はだいぶ苦しいところがあった。

つまり、コペルニクスは、トレミーの宇宙体系のなかで、中心の地球を太陽におきかえた。 |

コペルニクスの考えた宇宙

|

そのほうが説明に都合がいいからだ、という程度に考えただけで、まだ地球が実際に動いている証拠や、その動く道筋の正しい形などは、ハッキリわかっていなかった。

だが望遠鏡も何もない時代で、これは仕方ないことだった。

それにしても、コペルニクスが中世暗黒時代というおかしな時期に、キリスト教の教えに背くような考えを発表しようとしたことは、すばらしい功績である。

コペルニクスの『天体回転論』、ニュートンが万有引力説を発表した『プリンキピア』、生物の進化を説明したダーウィンの『種の起原』の三つの本の出版は、それまでの人間の考え方をすっかりかえる科学界の三大事件といえる。

『天体回転論』の原稿は一五三九年にはすでに完成していた。

しかしコペルニクスは、長いあいだその原稿をかかえたまま、発表しようかどうしようか、発表するとすればどんな形で発表しようかと、迷っていたようだ。

もしもある一人の人物がコペルニクスのもとに訪ねてこなかったならば、彼は原稿をかかえたままこの世を去り、『天体回転論』は陽の目を見なかったかもしれなかったのだ。

9 『天体回転論』の出版 top

一五三九年の春、召使はコペルニクスに、一人の若い学者が訪ねてきたことを告げた。

「先生、レティクスという人が、先生にお会いしたいといってきましたが………。」

「レティクス? どこかで聞いたような名前だが、どこの国の人だね。」

「ドイツのウィッテンベルク大学の数学の教授だそうです。まだ二十五才とか、とてもお若い方です。」

「ウィッテンベルグ? そりゃ、プロテスタントの連中だ。

プロテスタントの人が、よくもまあカソリックの私のところへやってこれたものだ。!」

前にもお話したように、プロテスタント派のルターが、古い考えでこりかたまっているカソリック派にたいして宗教改革を叫んで、いろいろもめごとをおこしていた時代に、プロテスタント派の人が、わざわざカソリック派の人を訪ねてくるというのは、非常に勇気のいることだった。

コペルニクスは、前にルターにこっぴどく批判されたことを思い出して、嫌な気がした。

しかし、今日訪ねてきたレティクスは数学の教授で、ことによると自分の考えをちゃんとわかってくれるかもしれない。

「よし、会ってやろう。ただし、私の理論について、失礼なことをいうようだったら、すぐに追払ってしまおう。」

レティクスは正式の名前をゲオルゲ・ヨアヒム(一五一四〜七六年)といって元々ドイツ人だがその頃、学者は自分の名をローマ名で呼ぶのがはやっていて、そのほうが国際的にも都合がよかったため、「レティクス」などと名乗ったのである。

さて二十五才のレティクスは、コペルニクスに会えるよろこびでいっぱいだった。

部屋に通されコペルニクスの前に立ったレティクスは、

「先生、私は先生の『コンメンタリオルス』を読んだことがあります。

私はこれは世界じゅうの物の考え方をアベコベにしてしまうぐらいのすばらしい新理論だと思っているのです。」

「ほう、プロテスタントの君がそう思うのかね。」

「とんでもない。先生のお考えを批判したルターは科学者ではありません。

あの人には先生の理論がよくわからないのです。

正しい考えにプロテスタントもカソリックもありません。

ただ、私はあの本でもっとくわしく知りたいことがあるのです。

二、三質問させていただいてよろしいですか?」

コペルニクスは、とてもうれしくなっていった。

「さあ、その質問に答えるには、もし君にその気があれば、この原稿を読んでもらうことが一番だね。」

コペルニクスは、机の上に積み重ねてある原稿の山を指さした。

「私の考えはすべてこの原稿の中におさめられている。

これさえ読めば、私の宇宙の考え方は完全にわかってくれると思うよ。」

レティクスは原稿の山にとびつき、むさぼるように読み始めた。

読んでいたレティクスは、感きわまって叫んだ。

「先生、これなんですよ。私が知りたかったのは!

私はこれをヨーロッパじゅうの人たちに知らせたいのです。

先生、ぜひこの原稿を本にして出版しましょう。

いや、さしつかえなければ、私に印刷所や出版元の世話をさせてください。」

レティクスはおそろしく熱心で気が早かった。

彼は三ヵ月のうちに厖大な『天体回転論』の原稿を簡単な内容の本にまとめ、コペルニクスの許しを得てドイツの出版社に送った。

一五四〇年。この本はラテン語で「最初の解説」という意味の『ナラティオ・プリマ』と題して出版された。

おそらくこれは コペルニクスの地動説の説明として、広く刊行されたものでは最初のものだったろう。

レティクスはあるときは弟子としてコペルニクスの研究を手伝ったり、あるときは親しい友人として厖大な原稿の全部を出版するようにすすめたりしながら、コベルニクスのもとで二年をすごし、ドイツへ帰っていった。

「いい男だった。もしあの男がいなかったら、私はこの原稿を本にしたかどうかわからない。」

これはコペルニクスーのいつわらない気持ちだった。

そしてコペルニクスはやっと決心した。

彼は生涯をかけてまとめた貴重な原稿の全部をレティクスのもとに送った。

レティクスは ニュールンベルグにいる彼の友人で、出版社を経営しているヨハンネス・ベトレユスのところへ原稿をとどけた。

ペトレユスは、前に『ナラティオ・プリマ』を読んでいて、コペルニクスの本を出版することを強く望んでいたのだ。

このようにして、天文学の歴史を大きくかえた偉大な書物『天体回転論』の出版は進められていった。

しかしコペルニクスは、まだ用心深く、キリスト教の教えに反することを気づかって、本の序文には、ローマ法王へ捧げる言葉を入れておいた。

しかも、レティクスに頼まれて、最後まで原稿の校正をしていたニュールンベルグの牧師アンドレアス・オジアンダーは本がこのまま出版されたら、コペルニクスはどんな迫害をうけるかわからないと心配し、こっそりと次のように書き加えた。

「この本の中で述べられていることは、すべて、天空の動きを説明するための、一つの考え方にすぎない。

実際の天の動きとはなんの関係もないかもしれない。」

今日からみるとオジアンダーは、ずいぶん余計なことをしたものだが、当時はこんなにも宗教界に気を使わなければならなかったのだ。

一五四二年の秋、コペルニクスは脳溢血でたおれて、再び起きあがれなくなってしまった。

次の年の春がきても、コペルニクスはフラウェンブルクの僧院のベッドに寝たままで、ひたすら『天体回転論』のできあがるのを待ちわびていた。

一五四三年五月二十四日、待ちに待った本が出来上がったその日、コペルニクスは一冊の『天体回転論』を胸にのせて、七十年の生涯に別れをつげ、静かに天国へと旅立ったのであった。 |

トルン市にあるコペルニクスの像

コペルニクスは『天体回転論』を出版することで、

歴史に名を残すことになった。

|

top

**************************************** |