|

****************************************

HOME 概要 1

コペルニクス 2 ティコ・ブラーエ 3

ガリレオ 4 ケプラー 5

ハーシェル 6 ジョージ・ヘール

6 ジョージ・ヘール

完成までに二十年を要し、たくさんの人間が協力したパロマー山の大望遠鏡。

そこには計画を押し進めた彼の名が代表されている。

1 世界一の大望遠鏡 top

「現在、世界じゅうにある望遠鏡のなかで、一番大きいのはどこにあるか?」ときかれたら、ちょっと天文のことを知っている人なら、

「それは、アメリカのパロマー山にある口径五メートルの大反射望遠鏡でしょう。」と答えるだろう。

(最近ソビエトでカフカス山中に、直径六メートルの反射望遠鏡が建設されつつある。)

ではそのパロマー山の大望遠鏡がどんなところにあるか、また世界一大きな望遠鏡とはどんなものか、実際に訪問したつもりになって、見てみよう、

アメリカの西海岸、カリフォルニア州で一番大きな都市はロサンゼルスである。

このロサンゼルスの東の方にパサデナという町があって、ここにはアメリカでも指折りの大学、カリフォルニア工科大学がある。

この大学は数学、物理、工学では、アメリカ一の優秀な設備と教授陣がそろっている。

そのなかでも、天文学は世界一だ。

何故ならカリフォルニア工科大学の付属設備として、ウィルソン山パロマー山天文台があるからだ。

ウィルソン山にはパロマー山に五メートル鏡ができるまで、世界一大きかった二・五メートル鏡があり、パロマー山には、世界最大の巨人望遠鏡があって、宇宙のかなた――二十億光年から五十億光年の宇宙――をにらんでいる。

パロマー山へゆくには、ロサンゼルスから南へ海岸ぞいのハイウェーを走り、エスコンディドという町から東の方へ入ってゆく。このあたりは松や杉の原生林におおわれた、起伏のゆるやかな山地で、夏などはキャンプで大変賑わうところだ。

そんな中を延々と車をとばしてゆくと、やがて眺めの開けた高原にでる。これがハロマー山頂だ。

そこに銀色の巨大な円天井がぬっくりと立っている。

これが大宇宙をにらむ目、五メートル望遠鏡の大ドームだ。ドームの高さは約四十メートル、直径がやはり同じくらい、重さは中の設備をあわせると何と千トンもある。

このあたりが海抜一七〇六メートル、日本の山でいえば、福島県の磐梯山(一八一九メートル)か、群馬県の赤城山(一八二八メートル)よりちょっと低いぐらいのかなりな高さの山で、パロマー山と呼ばれている。

パロマーというのはスペイン語で鳩のことだが、昔はこのあたりに旅行鳩と呼ばれる鳩の一種が、空を暗くするぐらいの大群で飛んでいたのだそうだ。

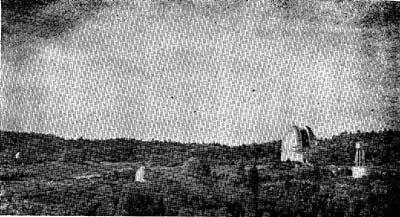

五メートル鏡のドームのかたわらに小さな丸い屋根が二つ見えるのは、口径四十五センチと百二十センチのシュミットカメラという特殊な望遠鏡のドームだ。

ちょっと、案内の人にきいてみよう。

「このドームの中に、世界一の望遠鏡が入っているわけですね。これが完成するのには、どのくらいの時間がかかったのですか?」

「そう仕事が始ったのは一九二八年だから、一九四八年の完成式までに二十年もかかったことになりますね。もっとも第二次世界大戦の間は五年ぐらい、仕事を休んでいたから、実際には十五年といっていいでしょう。」 |

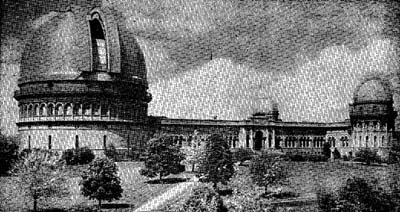

パロマー山頂への道

パロマー山天文台の全景

|

「うーむ、素晴らしいものだなあ。ところでこの望遠鏡を作ったのは、何という人ですか?」

「作った人がだれかだって! そんなことは簡単にいえないですね。

なにしろ、いろいろな分野の人が何万人も、この望遠鏡ととりくんだのだから………。

一人の力でできたわけじやないんです。

まあ、しいていえば、お金を出してくれたロックフェラーさんとか、望遠鏡の設計をしたポーターさん、鏡をみがいたブラウンさん、それに全体の指揮をとったマクドエルさん、アンダーソンさん………、

いやいや、この望遠鏡ができるまでに、一番功績があったのは………、そうだ、この人だ!」

案内の人が指さしたのは、大ドームの正面入り口の上に「ヘール望遠鏡」とあっさり書かれている文字だった。

ヘール、そうだ、世界一の望遠鏡を作ったこの人のことをみなさんにお話しよう。

2 望遠鏡の好きなジョージ少年 top

「なるほど、ガリレオはたった二十倍か三十倍の望遠鏡で、月の表面にある穴や木星の衛星を見つけて、天文学上の大発見を一人じめにしちまったんだな。」

ジョージ少年が読んでいたのは科学者の伝記だった。

それにはコペルニクス、ニュートン、ファラデー、バストゥール、エジソン、ダーウィンなど、世界の歴史を変えるような大発見、大発明をした科学者のことが書かれてあった。

「何といっても僕が大好きなのはガリレオだ。

ガリレオは天文学の世界に、新しい窓を開いたんだ。

しかも裁判にまでかけれたけれど、自分の考えをつらぬきとおそうとした。

エ・プレ・シ・ムウブエ(「それでも地球は動く」という意味のラテン語)………。

僕もガリレオみたいになれたらなあ。」

ジョージ少年の目は輝いていた。

「やっぱりガリレオのようになるには、どうしても望遠鏡が欲しいな。

それもなるべく自分でつくったものを………。」

十三才のジョージ・エラリー・ヘールは父にねだって望遠鏡を作るだけのお金をもらった。それで小さなレンズを買い手製の筒にはめこんで、ガタガタの粗末な望遠鏡を作った。

そして月や木星を眺めて、ガリレオと全く同じように感激した。

ジョージの一生をきめたのは、この時だった。 |

ジョージ・ヘール

|

一八六八年六月二十九日、ジョージ・エラリー・ヘールはシカゴ市のケンウッドという町で生まれた。

小さい頃からすなおで頭がよく、一度やりたいと思ったらどこまででもやりとおす、そんな性格を持った少年だった。

ヘールの父ウィリアム・ヘールは、シカゴ市でエレベーターの製造を手びろくやっていた技術者出身の実業家だった。

彼は学問もありジョージが科学、とくに天文学に興味を持っていることを、喜んでいた。

暮らしもかなり楽なほうだったので、ジョージは自分の好きなことに打込むことができた。

ジョージはすぐ、ガリレオの作った望遠鏡よりも小さなものでは、あきたらなくなった。

ある日、町を歩いていて古道具屋に直径十センチのレンズが売りに出ているのを見つけた。

「お父さん、十センチのレンズを町で売っているのを見つけたんだけど………。」

「そんなもの買って何をやるんだ?」

「太陽のスペクトルを調べてみたいんです。」

「スペクトル? そりゃ、一体何のことだね。」

「太陽の光をプリズムで分解してみると、虹のように七色にわかれて見えるんです。

そうすれば太陽がどういう物質で作り上げられているか、わかるんです。」

「大変なことをやろうっていうんだね。まあ、いいだろう。」

父は心良くお金を出してくれた。

ジョージは喜びいさんで、レンズやそのほかの部品などを買いこんで、太陽の光を分析する装置を作り上げ、しかもその装置をヘール家の屋根の上に、どっしりと据え付けてしまった。

ジョージが太陽を調べてみようと思いたったのには、こんなわけがあった。

「太陽は私たちに一番近い恒星だ。

恒星のことを知りたいと思ったら、まず一番近い恒星である太陽を調べてみることだ。

ところがまだ太陽のことは余りよくわかってはいない。太陽こそこれからの天文学の中心になる。」

やっと高等学校に入ったぐらいのジョージが、こんな考えを持って天文学をこころざしたのは立派なことだった。

またジョージ少年の才能を認めて、思う存分、好きな方面にのばしてやったヘール家の人たちもえらかった。

ケンウッドの高等学校を卒業したジョージに、父のウィリアムは言った。

「ジョージ、おまえはどうやら科学者にむいているようだ。

大学はマサチューセッツ工科大学にいってみたらどうだ。

あそこは数学や物理学では有名な学校だ。おまえの勉強にもとても役にたつと思うよ。」

「エッ、マサチューセッツ工科大学にゆかせてもらえるんですか! お父さん、ありがとう。

僕はウンと勉強して、きっとえらい科学者になってみせます。」

ヘールの少年時代には、有名な学者や偉人にみられるような、立身出世物語や有名なエピソードはほとんどない。

ただとても家庭がヘールに理解があったこと、ヘールが人一倍、科学のすきな少年であったこと、それだけが注目される。 ヘールは一八八七年、マサチューセッツ工科大学の学生として、天文学者へめ第一歩を踏出したのであった。

3 太陽博士ヘール top

「どうしてうまく太陽の写真が写せないんだろう?」

マサチイーセッツ工科大学に入ったヘールは、太陽についてのいろいろな研究を始めた。

太陽の研究をするには、まず太陽をよく観測しなければならない。

しかし、太陽を望遠鏡で直接眺めることは、とても危険だった。

いくら色の濃いフィルターをかけても、太陽の光が余りに強すぎるので、直接眺めるのでは目を痛めてしまうのだった。

それなら写真を写せばよい。しかしその頃はまだ写真技術は、余りすすんでいなかった。

いくら写しても太陽はただ丸い白い円盤のように写るだけで、表面の様子は何もわからなかった。

太陽の光をスペクトルで分析するだけでは、どんな元素や物質がどのくらいあるかはわかっても、どんな状態にあるかは余りよくわからなかった。

「一体、どういう方法を用いたら、太陽の表面がよくわかるような写真が写せるだろうか?

カメラのレンズに赤いフィルターをかければ赤い光だけが、青いフィルターをかければ青い光だけが通過して写真に写る。

太陽の表面の、ある特別な物質の出す光だけを通過させるようなフィルターを作ることができればうまいんだが………。」

学生のヘールは、何度も失敗を重ねた。

それもそのはずで、一八七〇年頃、太陽研究の第一人者だったプリンストン大学のヤング教授が、それは絶対に不可能と言い切った技術だったからだ。

ただの大学生にすぎないヘールが、うまくいかないのは当り前だった。

しかしヘールは成功したのだ。

工科大学の三年生のとき、スペクトロヘリオグラフ(単色太陽分光写真儀)というむずかしい装置を発明してしまった。

ヘールはカルシウムという元素が出している特別な光線だけを写せるような特殊な装置を作って、見事太陽の表面の写真を写すことに成功したのだ。

それによって太陽の表面にはどんな元素がどのくらいあって、どんな動き方をしているか、わかるようになったのである。

一八九〇年ヘールは大学を卒業し、同時に理学博士の学位を授けられた。まだ二十二才という若さだった。

その頃アメリカ一の大天文台であったリック天文台とプリンストン大学は、ヘールの才能を認めてヘールに研究にきてもらえないかと勧めてきた。

しかしヘールは「自分で自由に研究を続けたいから」といって、その勧めを断わった。

ヘールはまたも、父に金を出してもらって、シカゴ市の郊外ケンウッドの自宅の近くに自分だけの太陽観測所をつくりあげ、口径三十センチの屈折式望遠鏡をそなえつけた。

ヘールはこの太陽観測所で、写真技師のエラーマンの助けをかり、カルシウムの光を用いて太陽面の写真を写し、さらに、太陽の光球(光って見える丸い部分)を黒い円盤で隠して、太陽の縁から立ち上っているプロミネンス(紅焔=こうえん)の写真をとることにも成功した。

プロミネンスがあることは前からわかっていたのだが、それを写真に写すことができたのは、ヘールが世界最初だった。

ヘールの名はこうして、はやくも世界じゅうに名を知られるようになった。

彼は何と二十四才という若さで、世界的な太陽の専門家となったのである。

けれどもヘールは三十センチの望遠鏡では、観測するのに充分ではないことを知っていた。

ヘールは前に研究に来ないかと誘われていた、リック天文台の九十センチの大屈折望遠鏡のことが頭の中にあった。

望遠鏡は何といっても、ハーシェルのところで説明したように、口径が大きければ大きいほど遠くのかすかな天体を見ることができるのだ。 |

太陽の縁から立ち上っているプロミネンス

|

まもなくヘールは生まれ故郷のシカゴ大学の天体物理学の助教授になるように勧められた。

しかしシカゴ大学には、ヘールを満足させるような大きな望遠鏡はなかった。

ヘールはどこかに大望遠鏡を作れるような場所や材料、そしてお金を出してくれる人がいないか探し始めた。

材料はすぐ見つかった。

その頃、南カリフォルニア大学の注文で直径一メートルのレンズをつくったところ、計画が中止されて困っているレンズ製造業者アルバン・クラークという人がいた。

クラークはその頃、望遠鏡のレンズ磨きでは世界一といわれた人だったが、一メートルのレンズ材料をかかえて弱りきっていた。

このレンズ材料はクラークがわざわざフランスのガラス会社に特別注文して二万ドルという大金をはらって取り寄せたものである。

ヘールはこれに目をつけた。誰か金を出してくれる人さえあれば、世界一の屈折望遠鏡が作れるのだ。

「ようし、何が何でも大望遠鏡を作ってみせるぞ。まず天文台の建設に関心を持った金持をさがすのだ。」

ヘールのしつっこいほどの熱意がムラムラと頭をもちあげてきた。

「一体、こんな大金を誰に出してもらうのかね。」

シカゴ大学のハーバー総長は天文台の費用を心配して訊ねた。

「シカゴ一の金持といえばチャールズ・T・ヤーキス氏ですね。私はヤーキス氏を訪ねるつもりです。」

「ああ、そいつは全然見こみはないね。

私もいろいろなことでヤーキスに何回も寄付を頼んだのだが、彼は一銭も出そうとしなかった。

ヤーキスすなわち、ケチ男といってね、有名なんだ。」

ヤーキスはシカゴの大富豪の一人で、シカゴ市を走る市内電車の経営を一手に引受けており、市の主要地の土地の所有者でもあった。

ヘールはハーバーの止めるのもきかず、ヤーキスをときふせる決心をした。

ヘールはヤーキスの知人を通じて、ヤーキスのひらいた晩餐会によんでもらい、しかもヤーキス氏の隣にすわれるように工作した。

ハールはヤーキスの隣にすわるとすぐに天文学の話を始めた。

ヤーキスは最初うるさそうだったが、そのうちヘールの熱心な話にひきこまれてしまった。

おしまいにはヤーキスも少年の頃には天文学に興味を持っていたことがあり、大きな望遠鏡が欲しいと思っていたとベールに話した。

ヘールはすかさず、クラークからレンズの材料を買うための二万ドルの小切手をヤーキスに書かせてしまった。

翌日ヘールはハーバー総長に成功したことを報告した。

しかしそれを聞いたハーパーは困ったような顔をして、「二万ドルというのはレンズの代金だけだろう。あとの望遠鏡と天文台の建設費用はどうするのかね。」と訊ねた。

「それもヤーキスに出してもらおうと思っています。」

「そんなにヤーキスが出すものか。」

ヘールは平気な顔でヤーキスに頼みにいったが、もちろんヤーキスはこれ以上はごめんだといって断わった。

二回、三回と断わられてもヘールはひるまなかった。

「ヤーキスさん、私はお金を出していただけるまでやってきますよ。」

さすがのヤーキスも、すっかりまいった。

「君は税務署と同じくらいものすごいよ………。」

とうとうヤーキスは、望遠鏡と天文台の建設費用を出してくれた。

出来上がった天文台は彼の名を記念して、ヤーキス天文台と名づけられた。

ヘールはそこの初代台長になった。一八九七年のことである。 |

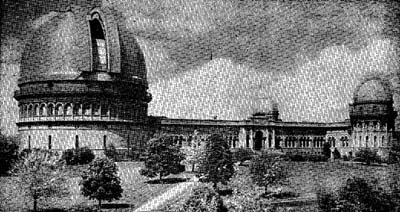

シカゴ大学にあるヤーキス天文台

|

4 カーネギーの寄付 top

「今回みなさんに集っていただいたのは、他でもありません。

私は長いあいだ鋼鉄会社を経営して、莫大なお金をもうけさせていただきました。

このたび、社会にたいするお礼として、利益の一部を意義のある仕事に寄付したいと思うのです。」

一九〇二年、アメリカの鋼鉄王といわれたアンドリュー・カーネギーは、ピカリング、ニューコム、ラングレー、ポスなど四人の有名な天文学者たちをよんで説明会を開いた。

その席には、天文学者たちの書記として、ヘールも加わっていた。

「鋼鉄を作るうえで、私は科学技術というものがどんなに役にたつものであるか、しみじみと思い知ったのです。

そこで私は今度カーネギー財団を作って、とにかく人類の進歩に役にたつ知識の調査や研究発見のために、一千万ドルを活用して欲しいと思うのです。」

「一千万ドル!」

大きな数字にはおどろかない天文学者たちも、さすがにびっくりした。むりもない。

リック天文台を作るのにかかった全部の費用は六十万ドルだったし、ヤーキス天文台にヤーキスが寄付したお金は、全部で三十万ドルだった。

ヘールは一千万ドルの十分の一の百万ドルだけでも出してもらえれば、素晴らしい天文台ができるんだがと心の中で考えていた。

もちろん、ヤーキス天文台でも素晴らしい成果があがっていた。

ヤーキス天文台には、世界的な天文学者たちがぞくぞくと集まってきた。

アダムズ、シュレジンガー、フロスト、バーナム、プティ、のちにパロマー山の観測主任となった若き日のエドウィン・ハップルもいた。

なかでもすばらしかったのは、エドワード・E・バーナードだった。

バーナードはごく貧しい家に生まれて、チャンとした教育はうけておらず、小学校に二ヵ月いっただけだった。

独学で勉強したバーナードは、肉眼観測の名人といわれるまでになった。

彼は「鷲(わし)の目のバーナード」とあだ名をもらうほど、するどい視力を持っていた。

ほかの人には探せないようなかすかな天体でも、彼にかかるとたちまち見つけ出されてしまうのだった。

しかしその「鷲の目」も、写真観測にはかなわないことをさとった。

バーナードはすぐ天体写真の技術を覚えて天(あま)の川の写真をとりまくり、天の川の一部に星の光っていない奇妙な黒いところがあるのを発見した。

バーナードは、「私は最初そこに本当に星がないのかと思っていた。しかしそれはすぐ間違いだということがわかった。

そこには星がないのではなく、何か目に見えない物質が星の光を隠しているのだ。」と考えた。

世界じゅうの天文学者が「暗黒星雲」という光を出さない天体があることを知ったのは、バーナードの天体写真からである。

そのバーナードがいつもヘールにいった。

「この一メートルの屈折望遠鏡で仮にに百億個の星が見えるとすると、二メートルの望遠鏡なら二百億個見えるわけです。 ということは宇宙が二倍に広がるということでしょうね。」

つまりもっと大きい望遠鏡があれば、もっと広い宇宙の研究ができるというわけだ。

ヘールももちろん同じ考えだった。

いつももっと大きなものを作るチャンスをねらっていたのだ。

いま、目の前にいる大金持ちカーネギーが、一千万ドルを人類の進歩のため、主に科学技術のために投げ出してくれるというのだ。

ヘールは、大望遠鏡が欲しいと言いたくてムズムズしていた。

「みなさん、私が天文学関係の方にお集まりいただいたのは、この一千万ドルのなかから一部を大天文台の建設にさきたいと考えているからであります。」

そらきた! ヘールは思わず顔がニコニコほころんでくるのをとめられなかった。

四人の大先生もびっくりしたような顔つきから、だんだん真剣な顔つきに戻った。

ヘールは思わず合図をして立ち上った。

「あの、もし大天文台を作るとしたら、やはり今までにない世界一の望遠鏡をそなえたものを作るべきだと思います。

口径一・五メートルか、二メートルぐらいのもの、それも屈折望遠鏡はとても高くつきますから、反射鏡の方が安い費用で、ずっと能率よくできると思います。」

意気込んでいうヘールに、カーネギーもほかの四人の先生も、いささか煙にまかれていた。

ピカリングやニューコムは、ホラ、またヘールの大望遠鏡好きが始ったと思っていた。

「いいでしょう。しかし何といってもその前に、そういう大天文台を建設するのにふさわしい場所を選びたいと思うのですが……。」

「私がやります。私におまかせください。」

またもへールは張り切っていった。こんな具合でヘールはドンドン自分の考えを押し進めた。

少し出しゃばり過ぎると思われるくらいだったが、とにかく強引に押し通した。

一九〇四年二月末、ヘールは委員会で選んだいくつかの候補地のうち、カリフォルニア州のウィルソン山という、海抜一七四二メートルのかなりけわしい山にやってきた。

ロバに荷物を積み、案内を一人連れただけのハールは、大変な苦労をして頂上にたどりついた。

途中がけわしいのに較べて、頂上はずっとなだらかで地盤もしっかりしていた。

はるかかなたの海岸の近くに、ロサンゼルスの市街がうっすらと広がって見えた。

「ここだ! ここが世界一の大天文台の建設地だ!」

こうしてヘールの夢をもう一歩前進させる大天文台の基礎ができた。ウィルソン山天文台である。

ここにはまず手初めに、バーナードが専用にしていたブルース・カメラという天体用の写真機と、スノー望遠鏡という一日じゅう自動的に太陽を観測できる装置が据え付けられた。

ここでバーナードはまたも天の川の写真を写すことに熱中し、ヘールは太陽の「黒点の磁性」を発見するという素晴らしい功績を打立てた。 |

空から見たウィルソン山天文台

|

太陽の黒点はガリレオの頃から知られていたが、その本質が何であるのか、全くわかっていなかった。

ヘールの頃までは、多分それは太陽の表面の温度の低い固まりかけているような部分で、黒点が多くなると地球上に冷害や凶作がおこると信じられていた。

今ではむしろ逆で、黒点は太陽面のもっとも活動の激しいところで、台風の渦巻きのようなものと考えられている。

その黒点の謎を解く上に非常に貴重な、黒点に磁石のような性質があることを発見したのがヘールである。

こうしてウィルソン山天文台は、しだいに大望遠鏡建設の気運を高めていったのだ。

5 二・五メートル反射鏡 top

「私は今度作るなら、屈折望遠鏡より反射望遠鏡の方が絶対にいいと思う。

何故なら屈折望遠鏡では、大きな口径になればなるほど、よいガラス材料が必要となってくる。

屈折では遠い天体の光は、かならずレンズの中を通過させなければならない。

このためほんの少しのゆがみでも、天体の像にいろいろな影響を与えてしまう。

これを色消しにするには、さらに面倒な技術が必要となってくる。

磨くレンズの面だけでも、少なくとも四面は必要である。

これにたいして反射望遠鏡なら、ガラス板を磨いて凹面をつくり、その表面にメッキをしてしまうのだから、ガラス材料はそう上等なものでなくてもよい。

とにかく大きなガラス板さえできれば、反射鏡はもう作れると考えていいのだ。」 |

それには大きなガラス材料がいる。

ところがその頃アメリカのガラス会社では、そんなに大きな良質なガラス材料はできなかった。

いくら凹面をメッキして鏡にしてしまうからといって、ガラス板の厚みがかなりあること、材質が均一であることがどうしても必要だった。

ヤーキス天文台の一メートルの屈折鏡を作ったときも、フランスから材料を取り寄せたのだ。

「オャッ、これは一体なんですか?」

ある日ヘールは、父の処から運ばれてきた人間の背ぐらいの直径を持ったまるい包みにびっくりしてしまった。

そこへ、父からの電話である。

「どうした、ジョージ。びっくりしてるみたいだが、荷物は届いたかね。」

「これは、お父さん。一体なんですか」

「ガラスだよ、直径一・五メートルの円盤だ。サン・ゴバンの製品だよ。役に立つだろうかね。」

サン・ゴバンというのはフランスの有名なガラス会社で、父ウィリアムがヘールのためにわざわざ取り寄せてくれたというのだ。

一・五メートル鏡を磨く役目はジョージ・リッチーが引受けてくれた。

リッチーは天才的な職人で、反射鏡磨きの名人といわれていた。

一・五メートル鏡を完全に磨きあげるには二年間もかかった。

そのあいだリッチーは身もこころもすりへらして磨き続けた。

|

|

|

|

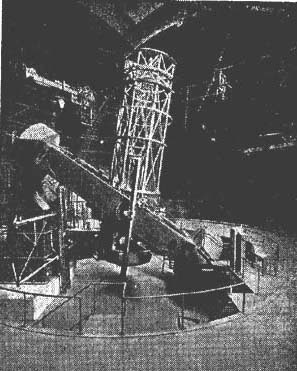

ウィルソン山天文台――フッカー寄付の2.5m鏡(右)をおさめているドーム(左) |

その頃ウィルソン山にはかってヘールがロバをつれてあえぎあえぎよじのぼったところに、チャンと幅二・五メートルの自動車道路ができていた。

一・五メートル鏡は一九〇八年までかかって、ようやく完成した。

まだ一・五メートル鏡が完全に出来上がらない頃、ヘールを非常に尊敬していたジョン・D・フッカーという実業家がヘールを訪ねてきた。

「どうですか、ヘール博士。ウィルソン山天文台の工事は、無事にすすんでいますか?」

「いやいや、それが中々………。一・五メートル鏡が思ったより手間がかかっているようです。」

「いかがでしょう。ウィルソン山の頂上には、もう一つぐらい望遠鏡をおく場所はないでしょうか?」

「えっ、望遠鏡をですか! それはありますが、どのくらいのものですか?」

「二メートルか二・五メートルぐらいの反射鏡はいかがでしょう。」

「ちょっと待ってください。それは一体、誰がつくろうというのですか?」

「もちろん、ヘール博士。あなたがですよ。」

「それはありかたい。しかし、お金は誰が出すんですか?」

「私、このフッカーですよ。」

「ヘーえ、そいつは驚いた!」

ヘールは、すっかりおどろいてしまった。

まだ一・五メートル鏡がつくりかけでその性能もわからないうちに、二・五メートルのものを作るなどということは、大変な冒険だった。

しかし、ヘールの頭にひらめいたのは、いつも彼がむずかしいことにぶつかったときの信念だった。

「チャンスは絶対、逃すさないこと、とにかく何でもやってみること、いつもより高くより大きく前進すること。」

ヘールはその場でフッカーの申し入れをうけてしまった。

フッカーはガラス代金として、四万五千ドルの寄付をしてくれた。

さっそく直径二・五メートルのガラス板が、フランスのサン・ゴバン社に注文された。

サン・ゴバン社ではさすがに驚いたが、それでも古くから伝わる技術を用いて、とにかく直径二・五メートルの円盤を三枚も作ってくれた。

しかしフランスから送られてきた円盤を見て、ヘールたちはガッカリしてしまった。

ガラスの中にはたくさんの空気の泡が入っていて、余り質がいいとはいえなかった。

サン・ゴバン社からは「いくらやっても泡が入ってしまってうまくいかなかった」と説明してきた。

「まあ待てよ。屈折式だったらこのガラスじゃレンズは作れないが、反射式ならそう影響はないはずだ。

やって、やれないことはない。」

そう言い切ったのは、ガラスの研究家として知られたデー博士だった。

そこで、再びガラス磨きのリッチーが呼ばれた。

リッチーもこの泡粒だらけのガラスがチャンとした鏡になるかどうか、疑いを持っていた一人だったが、ともかく仕事を始めた。

リッチーは自分の作業場に、数人の助手以外の人は誰もいれず、自分の工夫したやり方で、二・五メートル鏡を少しずつ、少しずつ、磨いていった。

リッチーとその助手以外、作業場で何が行われれているか、誰も知らなかった。

レンズを磨くには普通金剛砂と呼ばれる、宝石のサファイアやダイアモンドと同じくらい硬い細かい磨き粉を使って、ガラスの面をけずってゆく。

最初は荒いもので大ざっぱにけずり、だんだん粉を細かくして仕上げをする。

ガラスの面が正しい形をしているかどうかは、フーコー・テストという方法で見分けるのだが、リッチーは毎日毎日、磨いてはテストし、テストしては磨き、何と六年間というもの作業場の中にこもりっきりだった。

ついには助手の一人は、頭がおかしくなって病院にいれられるようなこともおこった。

リッチー自身も、人から少しおかしいのではないかといわれるほどだった。

二・五メートル鏡は出来上がりかけていたが、望遠鏡全体やそれを容れるドームについての費用の五十万ドルを、カーネギー財団が出すか出さないかで、ヘールはひどく困っていた。

二・五メートル鏡は、最初のウィルソン山天文台の計画に入っていなかったので、財団のお金が使えるかどうかヘールは自信がなかった。

242

しかしアンドリュー・カーネギーは、さらに一千万ドルを財団に寄付してくれた。

そして「ウィルソン山天文台の新しい装置に、大いに期待をかけている」とまでいってくれた。

一九一七年、二・五メートル鏡は完成し最初の観測が行われれた。

リッチーはけっしていい結果はでないだろうといって、一人ボンヤリと離れた処に座っていたという。

「駄目だ。星がみんな細長く見える。鏡は完全じゃない!」

ヘールやアダムズはがっくりして叫んだ。それはレンズの面にゆがみがある証拠だった。

リッチーはやはりボンヤリしていた。

少したってもう一度、念のためヘールはベガ(七夕で有名な織女星)に望遠鏡をむけてのぞいてみた。

「おや、今度は星がチャンとした光の点に見える………?」

これは昼と夜の気温の変化が、鏡にわずかばかりのゆがみを与えたためである。

気温が調節されればゆがみはなおる。人々は理由がわかってホッとした。

二・五メートル鏡は無事に出来上がったのだ。

「私の役目は終ったね。」

リッチーはそうつぶやくと、ウィルソン山から姿を消した。

その後、リッチーはいくら頼まれても二度とレンズ磨きを引受けなかった。

どこで何をしているやら、消息さえもハッキリしなかったということである。

なお二・五メートル鏡には、お金を出した人を記念して「フッカー鏡」という名がつけられた。

6 ガリレオの望遠鏡 top

「大変、恐縮ですが………、あそこに展示してあるあのガリレオの望遠鏡というのは、本当に見えるのでしょうか?」

一九二二年の夏のことだ。

イタリアのフィレンツェにある歴史博物館に二人の立派な紳士が訪れて、係りの人にこんな質問をした。

係りの人は何をバカな質問をするのかと心の中であきれながら、それでもニコニコと答えた。

「もちろんですとも………、ガリレオはあの望遠鏡で世界に誇る大発見を成し遂げたんですよ。」

二人の紳士は、顔を見合わせて微笑んだ。

「いや、私のお聞きしたいのは今でものぞいて、見ることができるでしょうかということなのです。」

「え、何ですって? さあ、それはわかりませんな。

なにしろ作ってから三百年もたってるんですから、どうでしょうかね。

レンズさえチャンとしていれば、見えるんじゃないでしょうか。」

「一つそれを確かめてみたいんですよ、私たちは………。

面倒でも特別にあの望遠鏡をのぞかしていただけないでしょうか?」

「とんでもない。あの大事なイタリアの宝、いやそれどころか、世界の宝ともいえるガリレオの望遠鏡をのぞかせろだなんて、とんでもない!」

「そこを、何とか………。」

「一体、あなたがた、どこのどなたですか?」

二人の紳士のうち一人は、アメリカのウィルソン山天文台の台長ヘールと名のった。

もう一人の年上のほうは、ジェームス・ブレステッドといい、考古学を勉強しているものだといった。

係員はヘールの名は知らなかったが、プレスデッドのほうは知っていた。

プレスデッドは、西アジアの古代史の研究では、世界的な歴史学者だったからだ、

二人は親友同士で夏休みを利用してイタリア旅行にきていた。

そしてフィレンツェで、有名なガリレオの望遠鏡を見物したのだ。

「あの望遠鏡は今でも見えるかな?」とヘールがなにげなく言ったのが元で、

「それじゃ借り出してのぞいてみよう。」ということになった。

ヘールとプレスデッドは、さんざんねばって係員を困らせた。

とうとう係員は博物館の理事の一人である天文学者のアペッツィに電話をした。

アベッツィは「ほう、ヘール先生がそんなことをいっていらっしゃるんですか。

ヘール先生ならまさか世界の宝を壊したりはしないでしょう。

私が保証するから貸してあげなさい。

ただし夜にならないと星は見えないから、私の天文台を利用して欲しいといってください」と返事をしてくれた。

ヘールとプレスデッドは喜びいさんでガリレオの望遠鏡をかかえ、アペッツィのいるアルセトリ天文台へいそいだ。

「さあ、夜になったぞ。一体何をのぞくんだい?」

ヘールもプレスデッドも、子供のようにはしゃいでいた。南の空には、木星が大きく輝いていた。

「うん、あれだ、あれがいい。やっぱりガリレオがのぞいたのと同じものを見なくちゃ。」

ヘールは望遠鏡をしっかり窓枠にすえて、木星の方向にむけた。

望遠鏡の視野の中には、すこしボケたように見えるがチャンと木星が光っていた。

しかもその周りには四つの衛星が小さな金の鎖をつなげたように、チラチラと光っていた。

三百年前のガリレオの望遠鏡は、ガリレオがのぞいて見たのと全く同じ姿を、ヘールに見せてくれたのだ。

「プレスデッド君、チャンと見えるよ。三百年前ろくな道具もなかった時代に、これだけのものを作るなんて、つくづく頭がさがるよ。」

ヘールは心の中で、さらにつぶやいた。

「私はガリレオの望遠鏡が成し遂げたと同じくらい、宇宙の秘密を解きあかしてくれるような大望遠鏡を、もっと作ってみせる。」

その頃ウィルソン山天文台では、二・五メートル鏡を使って、次々と素晴らしい大発見が行われれていた。

銀河系宇宙といって、天の川が一つの小さな宇宙を作り上げていること、それは中央のふくらんだ凸レンズのような形をしていること、その直径は約十万光年であること、また天の川の宇宙の外には、数かぎりもない同じような天の川宇宙(渦巻き型の星雲)があること、そのような遠方の天体の距離をはかる素晴らしい方法、こんなにたくさんの発見がされていた。

大宇宙の姿はコペルニクスやガリレオの頃とはくらべものにならないほど、大きなものに膨張していた。

膨張している――不思議なことだが、大宇宙は四方八方に、膨脹しつつある。

その頃ドイツ生まれでアメリカにきていた大物理学者アルバート・アインシュタインは相対性理論というすごくむずかしい理論を発表し、

「私の理論が正しければ、宇宙は膨脹しているはずだ」と言い切ったのである。

その証拠をウィルソン山天文台のエドウィン・ハップルが見つけた。

ハップルは二・五メートル鏡で、かすかに見える渦巻き星雲の姿を写真に写し、それが遠いところにあるものほど、速いスピードで遠ざかっているのを発見した。

渦巻き星雲の後退速度と距離の関係は、いまでは「ハップルの法則」と呼ばれている。

だがヘールは、これでもまだ充分と思っていなかった。 |

ウィルソン山天文台を訪ねた

アルバート・フインシ、ダイン博士(左)

|

7 より巨大な……………… top

「二・五メートルの望遠鏡では、五億光年のかなたの星雲の光をとらえることができました。

しかしもしその二佶の口径をもつ望遠鏡、すなわち五メートルの望遠鏡があれば十億光年のかなたが見えます。

つまり現在はそのあいだの五億光年の空間が、ミスミス見逃されているわけであります。

願わくば私は五メートル、いやさらに七・五メートルの大反射望遠鏡ができることを望んでいます。」

一九二八年の初めヘールは『ハーパース・マガジン』という雑誌に、このような論文をのせている。

ヘールは、もっと大きな望遠鏡をほしがっていたのだ。

「軍艦とか橋とか建物とかで、あきれるほど大きな物が作られているのに較べれば、望遠鏡などたいした物じゃない。

私には簡単にできるような気がするが………。」とヘールは、さらに続けている。

これにたいして例のガラスの博士デーは、首をかしげて言った。

「ヘールは困難の係数ということを知っているのかね。

人間が荷車をひいているとき、荷物が倍の重さになったら、その人はただ二倍の力をだしさえすればいいというのかね。

そうはいかないよ。

望遠鏡の大きさが二倍になれば、それを作る苦労や技術のむずかしさは、五倍にも十倍にもなる。

第一ガラスが作れないよ。

二・五メートルのときだって、サン・ゴバンは余り良い物を作ってくれなかった。

アメリカ国内では作れるところはないだろう。

たとえ作ったとしても、どこかの山の上に運ぶことは不可能だ。

天文台を作る予定の山の上にガラス工場を建ててそこで材料を作ってもいいが、そんなことをすれば、とんでもないお金がかかってしまうよ。」

そんなことをいわれるとアペールの持前の負けず嫌いで、粘り強い性格は逆に燃え上がるのだった。

「なにくそ、二・五メートルを作った時代とは違うんだ。科学技術はウンと進歩している。

やってみなければわかるものか。

ただ問題は金だが、ヤーキスやフッカーやカーネギーのような立派な金持ちは皆、亡くなってしまった。

今度は誰に出してもらおうか?」

目をつけられたお金持ちこそ迷惑な話だったが、実はそんな大計画にお金を出せるような大金持ちは、もう一人しかいなかった。

それは、ニューヨークのロックフェラーである。

ヘールはすでに「ハーバース・マガジン」にのせた論文と同じ内容の手紙を、ロックフェラー財団の科学教育関係の委員をしていたローズ博士に送っておいた。

ローズ博士もヘールの提案には興味を持ったようである。

ローズから返事がくるか来ないかのうちに、ヘールはニューヨークにかけつけて、ローズ博士に面会を申しこんだ。

ローズ博士はまず「あなたの計画にはとにかく金がかかるでしょうね?」ときいた。

なによりも、問題は金だと思ったのだ。

「数百万ドルはかかりますね。やるなら、完全なものにしたいと思います。

いい加減なことなら、やらない方がいいですから………。」

「ところでロックフェラー財団としては、一天文台に寄付をするというわけにはいかないんですよ。

ある教育機関にたいしてなら、よろしいのです。あなたの考えている天文台は、どういうことになりますか?」

ここでヘールはちょっと考えこんだ。

シカゴ大学とか彼の卒業したマサチューセッツ工科大学とか、大学の研究設備としてならば寄付がもらえるだろう。

しかし残念ながらどちらの大学も、すでに天文台は持っており、余り天文学に熱心ではないことを知っていた。

ウィルソン山天文台はその頃、カリフォルニア工科大学とよく連絡をとって活動をしていた。

ヘールはウィルソン山の新天文台も一緒に、カリフォルニア工科大学の付属施設としてしまってもかまわないだろうと思った。

「私は将来、天文台をカリフォルニア工科大学の一部にしてもよいと考えています。いかがですか?」

「よろしいでしょう。ところであなたの計画の望遠鏡は五メートルでしたかね。掛値なしにいくらかかりますか?」

「六百万ドルです。」

ヘールは少し大きくいいすぎたかなとも思った。その半分も出してくれればマアマアだとも考えていた。

「ヘール博士、ロックフェラー財団は、多分その全額をお助けできるでしょう。」

「計画のすべてにたいしてですか?」

「そうです。」

ヘールは余り感情を表に出すような人ではなかったが、この時だけは全く例外でわけのわからない言葉を叫んだ。

「ヤッホー、恐ろしい叫びが聞こえた! そして不幸な男は望遠鏡の中に消えていった。」

ローズ博士は目を丸くして、ヘールに訊ねた。

「一体、そりゃ何のことですか?」

「いや、これは失礼。これは私の大好きなジュール・ベルヌの空想科学小説『月世界旅行』の一節ですよ。ありがとう、ありがとう。これで大望遠鏡ができます。」

ヘールはローズ博士の手を握って、何度も振った。

しかしいろいろとやらなければならない事は、たくさんあった。

まずカリフォルニア工科大学に、大天文台を受入れるだけの態勢を整えなければならなかった。

天文台の建設準備委員会も作られた。

アメリカじゅうのあらゆる人材が、天文台建設のために動員されることになった。

ヘールが考えたのは望遠鏡の設計、据え付けの場所、そして鏡の材料であった。

まず設計はラッセル・ポーターというマサチューセッツ工科大学を出た器用な男が引受けた。

場所はウィルソン山と山続きのパロマー山にきまった。

パロマー山はウィルソン山を選ぶときにも、候補地の一つにあげられていたところである。

さて残された最後の問題は、鏡の材料だった。

8 ガラス対人間 top

「普通のガラスは、熱に弱い。わずかの伸び縮みが、鏡の性能に影響してくる。

鏡はできるだけ、熱に強いガラスで作らなければならない。それには二通りの材料が考えられる。

一つは石英ガラス、もう一つはコーニング・ガラス会社で開発したパイレックスだ。」

ガラス専門家のデー博士は、ここでも意見をのべてくれた。

「しかしどちらかといえば、私はパイレックスが間違いないと思う。

石英ガラスは確かに温度の影響をほとんど受けないけれども、今までの石英ガラスでは顕微鏡のレンズくらいの小さなものは作っているが、直径五メートル、重さ四十トンもある途方もなく大きな材料が作れるとは思えない。

パイレックスではすでにかなり大きな皿などを作っている。私ならパイレックスを使うな。」

「いや、石英ガラスで作ってみせます。」

デー博士に対抗したのは、エリュー・トムソンというガラス研究家だった。

トムソンは五十年も自分の研究所で石英ガラスの研究をしていた。

トムソンは一九二九年アメリカ最大のジェネラル・エレクトリック会社と契約をして、五メートルの石英ガラスの円盤を作ることを取決めた。

石英というのはみなさんも知っている通り、鉱物の一種で花崗岩(かこうがん)などの中にたくさん含まれている透き通った石である。

石英の結晶は水晶という六角柱の形をした美しい宝石だ。

これをトムソンは大量に集め、高い温度で溶かして丸い型の中に流しこんだ。

しかしいくらやっても、直径三十〜六十センチぐらいの円盤しか作れなかった。

それ以上のものはヒビが入ったり、透き通っていなかったり、泡粒がたくさん入っていたりしてうまくいかなかった。

つまり型に流しこむとき、どうしても最初と終わりに温度の差ができて、一様にかたまらないのである。

しかしニーダーという男が、うまいことを考えだした。

それは石英で丸い型台を作っておいて、そこへドロドロの石英を流しこむのではなく、石英を高い温度の雨のしずくのようにして、吹き付けてみたらどうかというのだった。

一九二九年、まず一・五メートルの石英円盤が出来上がった。

それを台にして、高温の石英ガラスの吹き付けが行われれた。

結果は失敗――台になった一・五メートルの石英円盤は真っ二つにわれてしまっていた。

二度目もだめ、三度目も………、

五メートルの円盤はいつになったらできるか、全然見当がつかなかった。

すでにその時まで、かなりお金も使っていたし、二年の月日がたっていた。

ハールはこれ以上やっても無駄だと思って、その実験を中止させた。

一九三一年、五メートル鏡の材料はコーニング・ガラス会社へ注文されることになった。

いよいよパイレックス・ガラスの登場である。

パイレックスは一口にいうと耐熱ガラスの一種で、石英ほどではないが火にかけても溶けたりヒビが入ったりしない丈夫なガラスだった。

ここでも、デー博士がいろいろな助言をしてくれた。

「大体、五メートルのガラス板では厚さが少なくとも七十五センチ、重さは四十トンになるのだが、そんなすごい重いものを作る必要はないと思う。

鏡になる一面だけは一枚板の必要があるが、裏をくりぬいておいたらどうだろう。」

「くりぬくって、たとえばお皿の裏みたいにへこましておくのですか?」

「そう。しかしそれではガラスがたわんでしまうから、裏側にいくつかの支柱を残しておけばよい。

それで充分ガラス板は強くなる。そういう型を作ってガラスを流しこめばいいのだ。」

コーニング・ガラス会社はさっそく研究主任のマコリレー博士を責任者として、五メートル鏡の円盤製作にとりかかった。

テストの結果は少し失敗はあったが、大体うまくいった。

失敗というのは、レンズの裏側にあたる支柱の心型の一つが、ガラスを流しこんでいるうちにはずれてガラスの中へ浮き上がってしまったのだ。 |

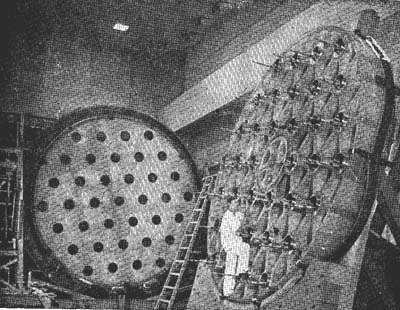

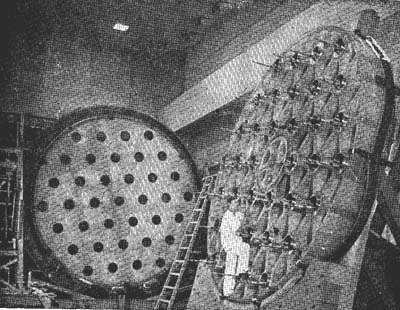

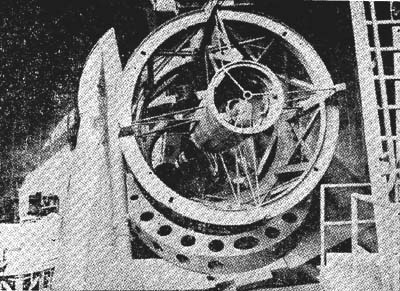

5mの反射鏡の裏側とそれをささえる仕組

|

それはともかくとして、七十五センチと、一・五メートルの立派なパイレックス円盤ができたのである。

一九三三年十二月には、失敗なしで完全無欠の三メートルの円盤を作ることができた。

この円盤は現在、ハミルトン山天文台の望遠鏡になっている。

翌年の四月二十五日、いよいよ五メートル円盤を作る作業が始められることになった。

巨大な型が床の上に作られ、それを溶けたガラスと同じ温度に熱しておくため、その上をスッポリと丸屋根のようなレンガ積みのカバーがおおっていた。

カバーには三ヵ所に窓があけられ、そこから大きな柄杓(ひしゃく)をさしこんで、一回で二百キロダラムの溶けたガラスを注ぎ込むことができた。

マコーレーの号令のもとに、五人の工員がいっせいに柄杓にとびつき作業が始った。

青白い炎をあげた高熱のガラスが、型の上にドッと注ぎ込まれた。

あたりにはメラメラと火が燃えあがり、まるで地獄の鎌があいたような、すさまじい眺めだった。

恐ろしい張詰めた何時間かが続いた。

科学者や報道記者たちは作業場の二階の手すりから、この光景を息をのんで眺めていた

疲れ切った職工の一人がガラスの炎に目がくらんで、柄杓の柄(え)をにぎりながら、気を失って倒れた。

見学者が二階にあがる階段からつまづいてすべりおち、肋骨を折るという事故もおこった。

正午すぎまだ作業は続いていた。

「マコーレーさん。心型が一つ浮いてきたんじやないか!」

工員の一人が咨けんだ。「またか!」マコーレーはびっくり仰天して、とびあがった。

テスト用の円盤を作ったときにおこったのと同じような事故がおこったのだ。

工員たちは注ぎ込み作業を中止して、必死になって浮き上がった心型を拾い上げようとした。

ガラスをつぐ柄杓は大きすぎて、かえって具合が悪かった。

「よし、かまわん。鉄の棒で小さく叩きこわせ!」

マコーレーは命令した。工員たちが長い鉄棒で心型をつつき、うまく小さな破片に叩きこわした。

小さな破片ならガラス板にたいした邪魔にはならないはずだった。

「何かあったのか。」

「事故じゃないのか?」

よく事情がのみこめない見学者たちは、ザワザワと騒ぎだした。

しかしマコーレーや工員たちは、何もおこらなかったようにとりつくろって、騒ぎがひろがるのを防いだ。

注ぎ込みがはじまって十時間め、夕方の六時に四十トンのガラス材料は、全部型の中におさまった。

心型はもうそれ以上、浮き上がってはこなかった。

ついに五メートル鏡のガラス円盤が出来上がったのだ。

円盤は三十日間冷やされて、無事に型からはずして取り出され、いろいろな精密検査をうけた。

二、三個の心型が円盤にはまりこんだままだったが、鏡を作る上にはたいした影響はなかった。

一九三四年の十二月に、もう一つ予備の円盤の注ぎ込み作業が行われれた。

この時は誰も大騒ぎする人もなく、作業も何の狂いもなく無事に終った。

今度は円盤の冷やし方を、ウンとゆっくりする方法をとった。

円盤は一日一度ずつ下げる予定だったが、そのために電熱で冷えすぎないように調節して十ヵ月もかかるのだった。

ところがあるとき洪水がおこり、近くの川が氾濫して工場内へ水が流れこむという事件がおこった。

ガラス円盤が水につかる心配はなかったが、電流は止めなければならなかった。

そのため水がひくまでまる三日間、電熱はとまっていた。

マコーレーはこのことが気になっていたが、ガラス板が完全に冷えたあと、おそるおそるテストをしてみた。

ガラス板はどこにも異常がないことがわかった。

「これで五メートル鏡は、八分通りできたようなものだ。」

ヘールは初めてホッと肩の荷がおりたような気持ちになった。

しかしヘールの健康は、その頃だいぶおとろえていた。

ガラスが出来上がった四年後、一九三八年二月二十二日、まだたくさん問題が残っているなかで、もっと大きくもっと素晴らしいものをと先に進んで留まるところを知らなかったヘールは、六十九才でこの世を去った。

――さてこの章の主人公ヘールは、このようにまだいっぱい仕事を残したまま、死んでしまった。

しかし、私たちは、もう少し先までたどってみよう。

ヘールが精魂を傾けた五メートル鏡が、どんな威力を奮いそのためにどんな人々が働いたか――。

9 最後の仕上げと中絶 top

つぎはやはり反射鏡の磨き上げが問題であった。今度はリッチーはいない。

ヘールが死んだあと仕事はバラバラになりそうだったが、軍人出のマクドエル大佐が全体の指揮をとり、技術面はカリフォルニア工科大学のアンダーソン博士が受持っていた。

「一体、誰に磨かせるか。」

アメリカ大陸を横切り特別仕立ての列車で、ニューヨークからカリフォルニアまで運ばれてきた巨大なガラス板を前にして、アンダーソン博士は首をひねった。

その頃マーカス・H・ブラウンという威勢のいい農家出身のガラス工がいて、カリフォルニアのレンズ工場や天文台の仕事を手伝っていた。

ブラウンはいつも言っていた。

「何てったって五メートル鏡を磨くのは、年寄りにはまかせられないよ。

こいつは技術はともかくとして、最後は体力と馬力がものをいう。何なら俺がやってみせてやる。」

それがアンダーソンの耳に入った。

アンダーソンは前からブラウンの腕は認めていたし、何よりも若くて元気のいいのが気にいっていた。

「ブラウン、本当に五メートル鏡を磨いてみる気があるのか?」

「ヘー、私にやらせてもらえるんですか?」

「そうとも、この仕事のようになると、もうリッチーみたいな名人芸の時代は終わったんだ。

鏡は機械が磨いてくれる。あとは熱心さと馬力がものをいうよ。君ならそれがやれるような気がする。」

「やります。きっとやってみせます。」

一九三六年四月、ブラウンと二十一人の工員はパサデナのレンズ工場の戸をパタンと閉めて中に入ると、四年間、外に姿を見せないことになった。

鏡面には少しでも塵(チリ)がつくと傷になってしまう。

工場の中はほとんど完全に塵が出ないようになっていた。

あと塵が入るとすれば、外から風か人間が体につけて運んでくるだけだ。

そこでブラウンは外から入ってくる人間は全部服を着がえさせて、塵の侵入を防いだ。

こうして金剛砂は少しずつ五メートルのガラス板をけずりおとして、反射鏡を作っていった。

一方、パロマー山頂には巨大なドームと、鏡を支える望遠鏡の筒や台――マウンティングと呼ばれる――が少しずつできかけていた。

マウンティングは、ウェスチングハウスという会社が引受けて、妙な篭のような形の筒に作り上げられた。

設計はポーターで、重さが余りかからないように丸い筒はやめて、篭のような形を採用していた。 |

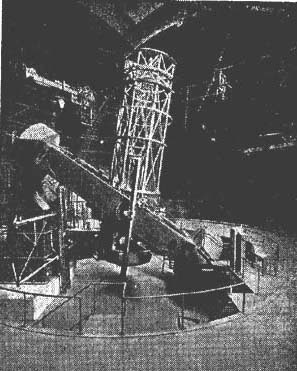

5mのガラス板の表面を磨いているところ

|

実は望遠鏡はレンズさえ支えれば筒はなくてもさしつかえないのである。

しかしこれらの仕事がすべて順調にゆき、鏡も完成しパロマー山頂の工事も九分通り出来上がった頃、不幸な事件がおこった。

一九四一年十二月八日、太平洋戦争がはじまり、太平洋沿岸は日本軍の攻撃の目標にならないように灯火管制がしかれ、夜間電灯をつけることは制限されるようになった。

五メートル鏡も、防空ごうの中にしまわれてしまった。

すべての作業はまる五年間、中断されたのだ。

パロマー山天文台の五メートル反射望遠鏡の建設に関係していたすべての人々は、憂鬱(ゆううつ)な気持ちで早く戦争が終わってぐれればいいのにとイライラしていた。

ところが灯火管制がしかれてすべてが暗闇の中で、たった一人だけそれをうまく利用した人がいた。

その頃ウィルソン山天文台で、アンドロメダ大星雲の研究をしていたウォルター・バーデである。

バーデは秋の夜空に見えるアンドロメダ座の一角に、ボンヤリと光って見える大星雲の研究に打込んでいた。

アンドロメダの大星実は、月明かりのないよく晴れた夜なら、望遠鏡を使わなくてもかすかな光のかたまりとして見ることができる。

したがって十世紀ごろの天文学者が、すでにこの星雲を認めている。

望遠鏡で初めてのぞいてみたのは、十七世紀のドイツの天文学者シモン・マリウスという人だった。

|

望遠鏡で眺めるアンドロメダ星雲は、少し細長い美しい渦巻きの形として見える。

それが一体何を意味しているか、一九二〇年代になるまではよくわからなかった。

ハーシェル時代の望遠鏡では、星雲はすべてボンヤリした光のかたまりにしか見えず、何か光を出すガス体と考えられていた。

その頃は星雲といえば、すべてガスのかたまりということになっていた。

しかし十九世紀の末、ある天文学者が、アンドロメダ大星実の光をスペクトル分析してびっくりした。

大星雲は太陽や恒星と全く同じスペクトルを示していたのだ。

つまり大星雲はたくさんの恒星が集まって出来上がっているということがわかったのだ。

また大星雲までの距離もハップルの研究によって、約七十五万光年と計算されていた。

アンドロメダ大星雲はとにかく、私たちの銀河系の外にある渦巻き形の恒星の集まりということだった。

バーデはウィルソン山の二・五メートル鏡を使って、何度も何度も大星雲の写真を写してみた。

「おかしいな。何度やってみても星雲の渦巻きの周辺部は、確かに恒星の一つ一つがチャンと写るのだが、中心部はボーッとした光にしか写らない。

中心部には星がないのだろうか。 |

アンドロメダ大星雲

|

それとも余りたくさんの星があるために、どうしても一つ一つの星にわかれて見えないのだろうか?」

バーデは首をひねった。何かいい方法はないのだろうか。

しかしいくら考えても二・五メートル鏡の性能にはかぎりがあった。

「残念だな、戦争がなくて五メートル鏡がチャンと予定通りできていれば、こんな問題はすぐ解決がつくのに………。」

毎日々々、日本軍の空襲にそなえて真っ暗にしている天文台の窓から、はるかロサソゼルスめ市街を眺めてハーデは残念かっていた。

そのロサンゼルスの街並みも、灯火管制のため暗いベールの下に押し包まれて、ハッキリとはつかめなかった。

「そうだ! 今こそチャンスなのだ。灯火管制でロサンゼルスの光は全くなく、空は真っ暗だ。

いつも写真を写してみると何となくボンヤリしているのは、ロサンゼルスの光が邪魔をしているのだ。

今なら完全に暗い状態で写真がとれる。とにかくやってみよう。」

ハーデは喜び勇んで二・五メートル鏡の観測室へかけこんでいった。

だが結果はたいして変わりがなかった。アンドロメダ大星雲の中心部は、やっぱりボンヤリかすんでいた。

「これは考え直してみなければならないな。全然、別な方法を研究してみよう。」

バーデはまた頭をかかえてしまった。

「待てよ。こういうふうにしたらどうだろう。

星実の中心部には、赤い色の星――さそり座のアンタレスとか、オリオン座のベテルギウスみたいな星が、とくに集まっていると仮定する。

そして、写真乾板に赤いフィルターをかけてみる。

すると、青い光の星は写りが悪くなるが、赤い星だけよく写るようになる。

つまり星雲の中心部が余りよく写らないのは、赤い星が多く集まっているからだと考えてみるのはどうだろうか?」

バーデの考えはあたった。

赤いフィルターを通して写した大星雲の中心部は、見事にたくさんの恒星にわかれていた。

太平洋戦争も終わりに近づいていた一九四四年の秋のことであった。

バーデの仕事はハーデが考えてもいなかったような方向に広がっていった。

アンドロメダ大星雲のような渦巻き型の星雲、つまりそれ自体が私たちの銀河系と同じようなもので、最近では小宇宙と呼ばれるような星雲では、中心に赤い大きな星(天文学では、ウンと老人の星と考えられている)があり、周りの渦巻きの部分には青い色の若々しい屋が集まっていることがわかった。

そしてこの赤い星と青い星は、全く種類も違うし誕生の時期もウンと違ったものであることもわかった。

この研究からハーデは、恒星には二つの種族があるという、おもしろい考えをひきだした。

赤い老年の星は「第二種族」、青い若い星は「第一種族」となり、太陽なども第一の種族に属しているというのである。

バーデの星の種族の考え方は、もっと思いがけない方向に開けていった。

それは、何と宇宙の大きさを二倍に広げてしまったのである。

どうして星の種族が宇宙の大きさとつながりがあるのか不思議に思う人が多いだろうが、この理論はちょっとむずかしい。

私たちの銀河系の外にあるウンと遠い小宇宙までの距離は、「ケファイド型変光星」というごく特殊な星が、遠方にあるものほど光の変わる周期が短いという性質を利用して、大体の距離を知ることができたのだ。

ところがハーデの星の種族の考え方が現れてから、天文学者たちはあるいはケファイド型変光星にも二種族があるのではないかと考えるようになった。

つまり距離の見当をつけるもとになる明るさが、二通りあることがわかったのだ。

どうやら遠い小宇宙の中で発見されるケファイド型変光皇は、本当はもっと明るいものであるということがわかってきた。 アンドロメダ大青雲の中に見つけられていたかすかな光のケファイド型変光星は、今まで考えていたよりも二倍も明るいものと考えなければ、理論に合わなくなってきた。

つまり逆に考えれば、本当はかなり明るいはずの星の光が、実際に見ると二分の一の明るさにしか見えないのは、その星が二倍遠い距離になければならないということになる。

こうしてアンドロメダ大星雲の距離は七十五万光年から、いっきょに百五十万光年と二倍にはねあがった。

現在はさらにもう少し訂正されて、二百万光年とされている。

一番近い小宇宙が二倍遠くにあるのだから、それにつれてすべてのほかの小宇宙は二倍の遠方にあることになり、たちまち宇宙は二倍の大きさに膨張してしまった。

バーデが灯火管制の下で撮影したアンドロメダ大星雲の写真は、このように全く思いがけない結果を生んだ。

パロマー山の五メートル鏡の製作を、戦争のため一時中止していた天文学者たちにとって、これは素晴らしい大発見であったのだ。

10 巨人望遠鏡の完成 top

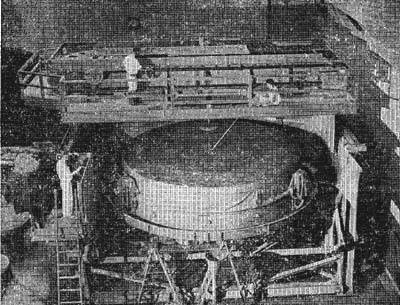

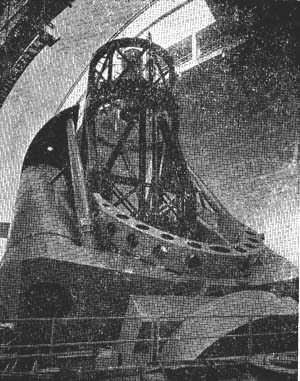

|

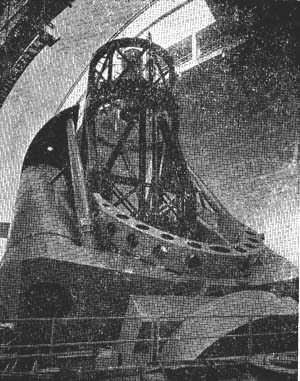

大きな筒は自由にむきを変えることができる。

|

筒のいちばん端にある主焦点の観測室

|

太平洋戦争は一九四五年に終わった。

パロマー山で働いている人々は、生き還ったように立ちあがった。

五メートル鏡は防空壕から取出された。

鏡を支える望遠鏡の筒はもう組みあがっていた。

ドームも九分通りできあかっていた。

あとは鏡を取付けて細かい部分の調整をすれば、それでよかったのだ。

「ハップル先生、いよいよテスト撮影ですね。」

一九四八年一月十八日、パロマー山で働いていた人々は、うれしそう巨大な丸天井や恐竜の骨組みのような大望遠鏡を見上げていた。

さらにこの日、テストが行われれると聞いてかけつけてきた新聞記者たちも大勢いた。

「うん、今夜やってみよう。その前に運転装置の方は大丈夫だろうね。」

「大丈夫ですとも、チャンと動きますよ。ちょっとやってみましょうか?」

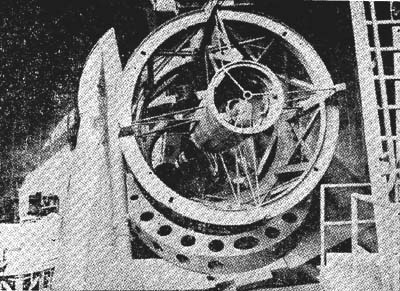

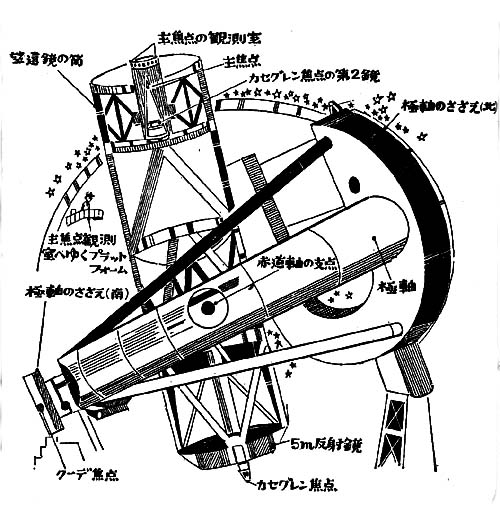

技師の一人がボタンをおしただけで、直径四十メートルのドームは静かに回転を始めた巨人望遠鏡も、油の圧力と電気のモーターを利用した運転装置で、これもボタン一つで自由自在に方向を変え回転し、あるいは大きな筒をジリジリとまっすぐに立ててみせた。 |

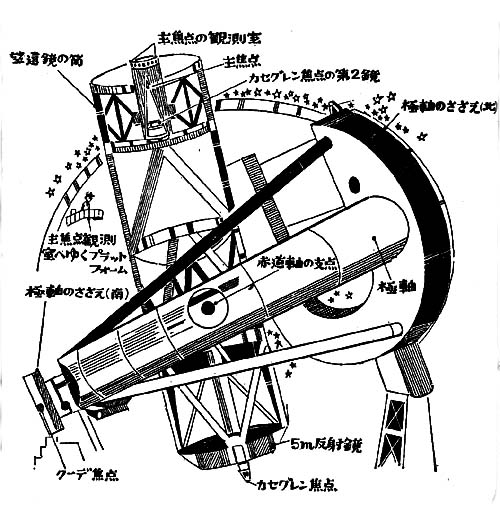

5m反射望遠鏡の構造

|

「うん、素晴らしいものだ。陸上で千トンの重さの機械が、こんな軽々と動くとはとても信じられないじやないか。」

その夜、観測主任のハップル博士は、厚いオーバーに身をかためてエレベーターに乗込んだ。

一月のパロマー山頂は一面雪におおわれて、寒さは厳しかった。

しかし空を眺めるのには、ドームの天井を開けないわけにはいかなかった。

五メートル鏡には三つの接眼部があった。つまり、三ヵ所からのぞけるように設計されていた。

一つは五メートル鏡の中心のカセグレン焦点、もう一つはそれを反射させて横に引出してのぞくクーデ焦点、そしていま一つが今日ハップルがテストしてみようとする主焦点だった。

こののぞき口は何と五メートル鏡の筒先の一番端にあった。

ここはドームの床から二十メートル近い高さがある。

そこまでハップルは写真技師を一人連れてエレベーターで上ってゆくのだ。

「ハップル先生、煙草は駄目ですよ。」

「ああ、このパイプか。これは火がついていないんだから、勘弁してもらおうか。」

ハップルは大変な煙草ずきだった。

ハップルがパイプを口にくわえていないのを、見た人はまずいなかった。

しかし天体観測には煙草の煙でさえ、邪魔になるのだ。

ハップルはそれでも我慢できなくて、火のついていないパイプをチャンとくわえているのだった。

筒の先の焦点の処までくると、下をのぞくのが恐ろしいほどの高さだ。

なれない人ならすくんでしまって、何一つできないだろう。

ハップルと写真技師はなれた手つきで、接眼レンズのところに写真乾板を取付けた。

「一体、望遠鏡はどこをむいているんですか?」写真技師がきいた。

「それは乾板を現像してみればわかるよ」ハップルはニコニコしながら答えた。

一時間ほどたって乾板が取り外された。乾板はすぐ暗室で現像されて、ハップルの手元に戻ってきた。

ここで一つお断わりしておくが、パロマーの望遠鏡のような巨大なものは、実際に肉眼でのぞくよりも遠くの天体の写真を写す方が、ずっと威力がある。

だからパロマーの望遠鏡を使って、肉眼でのぞくことはほとんど行われれることはないのだ。

ドヤドヤと集まってきた新聞記者や技師たちは、ハップルの前においてある乾板を見て変な顔をした。

フィルムには何も写っていないみたいだったからだ。

「先生、同士たんですか。失敗ですか?」

「どうやら、何も写っていないようですね。」

「ハハハ、何も写っていないように見えますか。ようく見てごらんなさい。これでも写っているんですよ。」

「そういえば塵みたいなものがポチポチ見えますが、これは一体なんですか?」

記者たちがよくよく見ると、乾板の表面には、本当にフィルムのひっかき傷かと間違われそうなほどかすかな光のしみのようなものが、いくつか写っていた。

「これが君、この五メートル鏡で見えるギリギリの限界、つまり十億光年のかなたにある小宇宙なんだ。」

「えっ、十億光年!」

「ヘー、これが十億光年むこうの星雲ですか?」

この頃バーデの研究はまだ完全ではなかった。

宇宙の距離が二倍になったことがわかったのはまだ、この四年あとのことである。

したがって、ハップルの言った十億光年というのは、実際には二十億光年のかなただったのである。

そこにいあわせた天文学者も、技師たちも、新聞記者も、ただ宇宙のはるかかなた、米粒よりも小さな点からスタートしてきた光が、十億年もかかって地球上の写真のフィルムに感光した。

その素晴らしい出来事にただゾクゾクするほど感激して、体を固くして立ちすくんでいた。

「パロマーの巨人の目、十億光年のかなたの宇宙をとらえる!」

このニュースはたちまち海をこえ、世界じゅうに知れわたった。

テストの結果は素晴らしいものだった。

この年の六月、パロマー山天文台は正式に完成式を行い、台長にはイラ・ボーエン博士がなった。

そしてこの望遠鏡はジョージ・エラリー・ヘールを記念して「ヘール望遠鏡」と名付けられたのである。

世界一の目にはもっとも熱心に建設計画を押し進めたヘールの名が、永久に残されることになったのだ。

11 開けゆく大宇宙 top

ちょっと話を、初めに戻そう。

「少しお聞きしたいのですが、一体このパロマー山天文台にはどんな人が働いているんですか?

天文台長は確かボーエンさんといいましたね。どんなことをした人なんですか?」

「ボーエンという人は天体物理学の大家で、ヘール博士の教え子です。

ボーエンさんは一九三○年頃、ガス星雲の中に今まで知られていなかったスペクトル線が発見されて、これは新しい元素だというので、星雲素と名づけて騒がれたことがありました。

ところがボーエンさんはそれを研究して、実はそれは新元素でも何でもない普通の水素が特殊な状態で出しているスペクトル線だということを発見した人です。」

「なるほど中々たいした人なんですね。観測主任のハップルさんはこれは有名な方ですね。」

「もちろん世界最高の天文学者です。

この人は元々は法律学を勉強した人で、自分で法律事務所をひらいて弁護士をしていたこともあります。

ところが、途中から天文学の勉強をやりなおしましてね。

ウィルソン山の二・五メートル鏡を使って、例のハップルの法則という大発見をしました。」

「ハハァー、遠方の小宇宙ほど私たちから速いスピードで遠ざかっているというあれですね。

確か煙草がとても好きな人のようですねえ。」

「ええ、煙草が好きで好きでどうしようもない。

お気の毒なことに一九五六年に煙草が原因でしょうか、肺ガンで亡くなられました。

あ、そうそう、この人、猫も大好きでしてね。真っ黒な猫を一ぴき飼ってました。

そのおもしろいことに、名前はニコラス・コペルニクスというんです。」

「ヘーえ、ハップル先生の猫がコペルニクスというんですか。これは驚いた。」

「それから、ハップルさんの経歴も変っていますが、もっと変っているのはミルトン・ハマーソンさんでしょうね。」

「それはどういう人ですか?」

「実はハップルの法則というのは、正しくは『ハップル・ハマーソンの法則』というんですよ。

ハマーソンさんはハップルさんと一緒に小宇宙の研究をした人です。

でもこの方は、全くのアマチュアだったんです。

貧乏な運送屋の下働きで、ロバの背に荷を積んではこのウィルソン山天文台の傍をいつも通っていたんですよ。

天文台で一休みして天文台の人から天文学の話をきいて、いつのまにか天文学が大好きになってしまった。

そしてとうとう天文台に頼み込んで、雇ってもらったわけです。

その後、ものすごく勉強しましてね。とうとう一流の観測技術者になりました。

ハマーソンさんの協力がなければ、ハップルさんもあの大発見は不可能だったと思いますよ。」

「ホォー、えらいものですね。それからあの宇宙を二倍にしたバーデさんも、確かパロマーにいるんですね。」

「そうです。そのほか外国からきた人も大勢いますよ。

たとえばルドルフ・ミンコウスキー博士、この人はポーランド生まれで、宇宙論の大家です。

もうひとり、ドイツからきたフリッツ・ツヴィッキーという人。

この方はドイツではロケット研究の大家でもあったんですが、第二次世界大戦の直前ナチスに追われてアメリカに来ました。

276

『超新星』という特別な星の研究をしています。」

「しかし、大体お年よりの方が多いようですね。」

「いやいや、若い人でも素晴らしい人がいますよ。

アラン・サンデージという方はまだ四十才そこそこの天文学者ですが、最近めざましい発見を次から次へとしています。

彼の一番大きな発見は、『メシエ82』という小宇宙が物凄い勢いで爆発しているのを見つけたことでしょう。

これは今は小宇宙でも、何かのはずみにメチャクチャになってしまうかもしれない、あるいは小宇宙が生まれるときの秘密を解く鍵になるかもしれないというとても大切な大発見なんです。」 |

こうしてパロマー山天文台は、世界一の五メートル鏡を使って大宇宙研究の一番先頭に立っている。

私たちの住んでいる地球は、太陽の周りをめぐっている一惑星にすぎない。

太陽の周りには地球をいれて九つの大惑星がめぐり、惑星はそれぞれ月のような衛星を持っている。

大惑星のほかに小惑星、彗星、流星などが太陽をめぐっている――これが太陽系だ。

太陽は自分で光って熱を出している恒星の一つだ。

恒星は集まり集まって、一つの大きな銀河系を作っている。

銀河系は凸レンズのような形で、直径十万光年といわれている。

そしてこの銀河系という凸レンズの中には、何と一千億個の太陽と同じような恒星がつめこまれている。

その銀河系は真横から眺めると、ほぼ真ん丸い美しい渦巻きの形をしている。 |

ものすごい勢いで爆発している「メシエ82」

|

ハーシェルが首をひねって考えた。

渦巻きの形をした星雲というのは、実は私たちの銀河系の雛型であったわけである。

だから大宇宙は、すべて渦巻き星雲(今では小宇宙と呼ばれている)で出来上がっているのだ。

アンドロメダの大星雲は、私たちの銀河系にもっとも近い小宇宙で、その渦巻きの形も大きさも含まれている恒星の数も、ほとんど銀河系と同じくらいだろうと考えられている。

「本当に私たちの銀河系が渦巻きの形をしているのだろうか?

それにどうして銀河系の中にいて、外側から見た形がわかったのだろう。」

と疑いの気持ちを持つ人もいるだろう。

天文学者は、大変うまい方法で、銀河系の渦巻きの形を調べてしまっているのだ。

一九三〇年頃アメリカのベル無線研究所のジャンスキーという無線技師が、全く偶然に天の川から電波が出ていることを発見した。

これは天文学に今まで全くなかった新しい分野を切り開いたたものだ。

第二次世界大戦後「電波天文学」という新しい学問は、アレヨアレヨという間に素晴らしい進み方をしてしまった。

直径数十メートルもある巨大なお碗のようなパラボラ型アンテナは、数十億光年もかなたの天体が出している電波を受信するととができるのだ。

もちろん電波は生物が出しているものではない。

恒星や星雲やあるいは恒星と恒星のあいだに広がっている「星間物質」と呼ばれている物質が出しているのだ。

天の川の星たちの間にも、このような電波を出している物質がたくさんあるのだ。

そうした電波の強さをこまかく調べてみると、天の川のどの部分にどのくらい恒星があり、どれくらいの物質があるか、チャンとわかってしまうのだ。

こうして天文学者たちは、天(あま)の川――つまり私たちの銀河系の形を知ることができたのである。

電波天文学はパロマー山の五メートル鏡にも、大変役だっている。

天空の一角から、どこからともなく電波が送られてくる。

大体の位置がきまるとパロマー山の五メートル鏡がその方向にむけられ、ごく簡単に電波を出している正体をつかまえてしまうのである。

こうして数億光年ものかなたで衝突している二つの小宇宙や、「メシエ八七」と呼ばれる反陽子星雲(陽子と反陽子がぶつかってものすごいエネルギーを出している)という不思議な天体や、「メシエ八二」のような爆発小宇宙も発見された。

さらに「三C−二九五」という小宇宙は距離五十億光年にあり、光のスピードの半分というから秒速約十五万キロで私たちから遠ざかっていることも発見された。

また「三C−九」は何と八十億光年、毎秒二十四万キロのスピードで私たちから遠ざかっているといわれているが、これは余り確かとはいえない。

パロマー山天文台の五メートル鏡は、ヘールによって計画がたてられたけれど、彼はそれが出来上がらないうちにこの世を去ってしまった。

しかしその五メートル鏡は、彼の気持ちをついだ多くの学者や技術者の手で見事に完成され、さらに電波天文学の助けをかりて、いよいよすばらしい力を出しつつある。

私たちはこの先、どんな不思議な世界が目の前に開けてくるのかを楽しみにして、五メートルの巨人望遠鏡の活躍を待ちたいと思う。

ヘールもまた大空のどこかで、それを見守っていることだろう。 |

今日もまた大宇宙をにらんでいる巨人望遠鏡

|

top

**************************************** |