|

****************************************

HOME 概要 1

コペルニクス 2 ティコ・ブラーエ 3 ガリレオ 4

ケプラー 5 ハーシェル 6

ジョージ・ヘール

3 ガリレオ

「近代物理学の父」として知られる彼は望遠鏡で初めて天体を見、数々の発見をした。

地動説を支持して宗教裁判にかけられる。

1 ピサの天才科学者 top

「あのシャンデリアは、まだ揺れている。しかしどう考えても揺れる速さには一定のきまりがあるような気がしてならないんだが………」

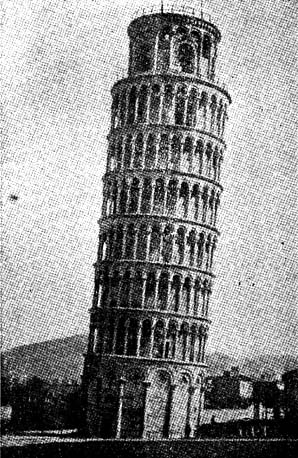

ここはピサの大寺院、有名な斜塔のあるところの中央礼拝堂である。

ほかの人々が礼拝を終わって、さっさとお堂を出てゆくのに、一人だけ若い大学生ガリレオ・ガリレイは、なにやらブツブツ口の中でつぶやきながら、いつまでも天井を見上げていた。

天井からは大きな吊りランプ・シャソデリアが鎖で吊るされて、どうしたのか左右にゆったり揺れ動いていた。

「どうしたんだ、あの男は?」

「なんだ、あれはビンツェンツォの息子じゃないか。

相変わらずボンヤリ何か考えたり見つめたりして、変った男だ。」

人々はこんなことをささやきかわしながら、ガリンオの傍を通りすぎていったが、ガリレオはそんなことには一向おかまいなしだった。

ついには自分でも重りのついたひもを持ってきて、シャンデリアの揺れに合せて振ってみた。

「うん、どう考えてもあの揺れる速さはきまっているようだ。 |

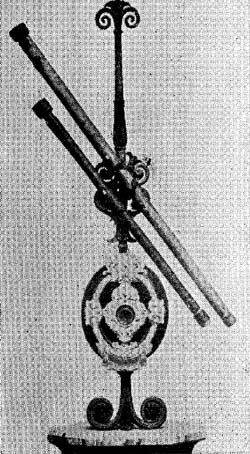

自作の望遠鏡を手にしたガリレオ

|

もちろん重さや、吊っているひもの長さがかわれば、揺れ幅や速さは変ってくるだろう。

しかし重さと長さが変らないかぎり、振れる速さは変らない。こいつは何かに利用できそうだぞ。」

ガリレオは思わず手をうって、大寺院からいそいで家へ走った。一五八三年、ガリレオが十九才の時だった。

ガリレオがシャンデリアにヒントを得て発見したのは「振子の法則」であった。

ガリレオはさらに考えた結果、この「振子の法則」が、時計の時間を刻む速さを一定にすることに応用できるのにも気がついた。

現在ある振子時計は、ガリレオの発見した理屈にもとづいている。

ガリレオ・ガリレイの名は若い天才科学者として、この発見によりピサの町はもとより、イタリアじゅうに知れわたった。

現在の物理学や天文学の基礎を作ったのは、このガリレオとイギリスのニュートンであるといわれいる。

ではこの大科学者ガリレオ・ガリレイはどのようにして生まれ育ち、一生を過ごしたのであろうか?

ガリレオは 一五六四年二月十五日イタリアのピサで生まれた。

同じ年にイギリスの文豪ウィリアム・シェークスピアが生まれ、イタリアの大芸術家ミケーフンジェロが死んだ。

ガリレオの父は、ビンツェンツォ・ガリレイ、母はジュリア・アマナティ、父ビンツェンツォは音楽家だが、余り暮らしはゆたかではないため、内職に洋服屋をしていた。

しかしビンツェンツォは、リュートというギターに似た弦楽器を主にした立派な作曲をしているし、音楽理論についての本も書いている学者でもあった。

母のジュリアはかなり気むずかしい、気性の激しい女性だった。

どうやらガリレオの理屈ずき、論争ずきは、この父や母の性格を受継いだものらしい、

ガリレオは長男で、彼の下に妹ビルジェア、弟ミケランジェロ、妹リビアがいる。

あと弟が一人と妹が二人いたらしいが、幼いうちに死に別れいる。

ガリレオは十才になるまでピサにいたが、一五七四年にフィレンツェにゆき、聖マリア修道院にあずけられて勉強をすることになった。

父ビンツェンツォは主としてフィレンツェで生活していた。

一五八一年九月五日、ガリレオは生まれた土地ピサの大学にはいった。

ガリレオが専攻してくわしく勉強しようとしたのは、何と医学である。

しかし、医学部へ入る前の教養科目のなかに、数学、幾何学(物の形や大きさや位置などについて研究する学問)、天文学などの学科があり、ガリレオは特に数学と天文学にめざましい才能をみせたといわれいる。

ところがどうしたわけか、ガリレオはちゃんとピサ大学を卒業せず、入学してから三年でそこをやめ、その頃フィレンツェに移っていた一家のもとに帰ってしまった。

多分、彼が医学の勉強に興味を失ったのか、一家の暮らしが楽でないために学資がなくなったのではないかと思われる。

2 ピサ大学教授ガリレオ top

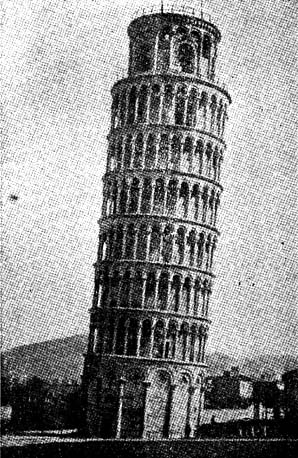

「さあ、諸君、よく見ていたまえ。

私が手に持っているのは二つの鉄の玉だが、一つは大きくて重く、もう一つは小さくてずっと軽い。

重さが全然違うのだ。これから私が、この重さの違う二つの玉をこの上から落とす。

どちらが先きに地面に落下するか、しっかり見てほしい。」高さ五十五メートルのピサの斜塔の一番上の階から、ガリレオは叫んだ。

庭の芝生には大勢の学生が円形をつくって、上を見上げていた。一五九〇年のある日のことである。

「一体、あのガリレオ先生は、何を証明してみせるというんだね?」

「何でも、アリストテレスは間違っている、というんだよ。」

「へえ、そうすると我らのガリレオ先生は、アリストテレスよりえらいことになるのか。」

学生たちは、口々にそんなことを言い合っていた。

アリストテレス(前三八四〜三二二年)はギリシアの有名な哲学者で、大科学者でもあった。

彼は紀元前三五〇年頃、いろいろな自然現象のもととなる多くの法則や考え方を発見した。

その考え方は二千年近くをすぎたガリレオの時代でも、正しいものと思われていたのだ。

ただアリストテレスは、自分の考え方が正しいことを実証するための実験を、ほとんどやらなかった。

ガリレオはアリストテレスの考えのなかに、かなり多く間違いがあることを知った。その一つを、この日の実験で証明してみせようというのだ。

「よろしいか、もう一度説明しておくよ。

アリストテレスは、重いものと軽いものを同時に落とした場合には、落ちる速さは重さに比例して、重いものほど速く落ちると説明している。

これは実は大変な間違いなのだ。さあ、それではやってみるぞ。」 |

ピサの斜塔

|

斜塔の一番上の階から、二つの玉が落とされた。二つの玉はスピードをまして、ストンと芝生の上に落ちた。

結果はアリストテレスのいったのとは違い、確かに二つの玉はほとんど同時に地上に着いたようにみえた。

「ワーッ」と一部の学生の間から拍手がおこったが、大部分の学生は何のことやらハッキリわからず、「これで実験は終わったのか、なあんだ」などとブツブツ言いながら引上げていった。

しかしこのときガリレオは、落下する物体は重さの違いにかかわりなく全く同じ速さで運動するという、大切な「落体の法則」を実験してみせたのだ。

そしてそれまで二千年もの長い間伝えられていたアリストテレスの間違った考えを、ハッキリ打ち破ってみせたのだ。

その頃ガリレオは、ピサ大学の数学教授をしていた。

ガリレオが大学を卒業しなかったのに、どうして教授になれたのか不思議に思う人もあるだろうが、ガリレオは大学をちゃんと出てはいなかったが、「振子の法則」の発見や、「比重計」という物の重さの割合をはかる道具の発明、それに『固体の重心について』という論文などで、素晴らしい物理学者として有名になっていたのだ。

しかもその頃、ピサやフィレンツェの町のある地方――トスカナ地方と呼ばれる――を治めていたトスカナ大公コシモ一世に召しかかえられていた、数学の先生オスティリオーリッチや大公のおそばにつかえていた貴族ギドバルド・デル・モンテ侯が、ガリレオのすぐれた才能を認めて、大学の教授となれる資格は充分であると、推薦してくれたのである。

一五八九年七月のこと、ガリレオは二十五才という若さだった。

ところがガリレオのピサ大学での生活は長くつづかなかった。

何故なら彼は、アリストしアレスの間違いを片っ端から発見していったばかりでなく、周りの人が間違った考えややり方をしているのを、黙って見ていられなかったからだ。

ある日、トスカナ大公おかかえの技術者が発明したという機械を見せられ、意見を求められたときに、

「こんなものは、設計が間違っているので、なんの役にもたたない」とこっぴどくやっつけた。

技術者は面目まるつぶれ、その上その技術者をお気に入りだったトスカナ大公まで、すっかりご機嫌を悪くしてしまった。

このため、ガリレオは、三年間ピサ大学の教授をつとめたのち、一五九一年には職を退かなければならなくなった。

ガリレオにとってこの一五九一年は。不幸な年だった。

父のビンツェンツォがなくなったのだ。残された一家はなんの蓄えもなかった。

弟のミケランジェロは、父と同じように音楽家になろうとしていて、ずっと父を頼りにしていた。

だからいつ自分で生活できるようになるか、見当がつかなかった。

妹ビルジェアは結婚していたが。持参金がないのではずかしい思いをしていた。

その頃の女性は結婚するとき、かならずお金をつけてもらわれていったものである。

一家の支えは全部ガリレオの働きにかかってきた。しかもガリレオは。大学教授を辞めてしまったのである。

しかし幸いにもガリレオに親切だったギドバルド・デル・モソテ侯が、再び面倒をみてくれた。

トスカナとは関係のないベネチア共和国のパドバ大学に、ガリレオを教授として推薦してくれたのだ。

3 地動説とのつながり top

「パドバ大学! ここは創立も古くてしかも自由な大学だ。

私の生まれ故郷のピサやフィレンツェはとてもいいところだが、古い事ばかりありがたがってちっとも進歩がない。

ところがこのベネチアやパドバはどうだ。

人々は活気にみちて、いつも遠いところや新しいものに興味を持っている。

アジアの国を旅行して歩いたマルコ・ポーロもベネチアの人だったし、ベネチアの港からは南の方の国々の探検に船がどんどん出発してゆく。

こんな素晴らしい国の大学で仕事ができるなんて、何というしあわせだろう!」

一五九二年九月バトバ大学教授に任命されたガリレオはとても嬉しくてワクワクしていた。

パドバはその頃。ベネチア共和国に属していた。

ベネチアは現在のイタリアの一部であるが、当時のイタリアはまだ各地方に大名や貴族がいて自分の領地を守っており、完全に統一された国家とはいえなかった。

そのなかでベネチア共和国だけはチャンとした独立国のような、しっかりした政治の形をつくっていた。

しかもとても自由な空気を持っていた。

パドバ大学でのガリレオの評判はすばらしくよかった。

ガリレオもここでの生活に非常に満足していた。

その証拠に一五九二年から一六一〇年まで、実に十八年間もパドバで過ごしたのだ。

その間にマリナ・ガンバというベネチア生まれの美しい女性と知合い、二人の間には三人の子供まで生まれた。

さらにガリレオを元気づけたのは、パドバ大学とコペルニクスのつながりだった。

「そうだ。パドバ大学といえば今から百年まえ、ニコラス・コペルニクスが勉強していたところだ。

あの、偉大なコペルニクス!」

ガリレオはもちろんトレミーの『アルマゲスト』も、コペルニクスの『天体回転論』も読んで、二人の考えをよく知っていた。

二つの説をくらべてみたとき、すぐガリレオは、地動説が正しいと考えたのだった。

どうもガリレオは、新しいものにはすぐにとびつく傾向があるらしく、一も二もなく地動説の方がすぐれていると思った。

そしてもっとよく天文学の研究をして、何とかして地動説を実際に証明してみようと決心していた。

一五九七年、ガリレオはドイツのヨハンネス・ケプラーという若い天文学者の表わした『神秘な宇宙』という本を受取った。

その本はケプラー自身が、ぜひガリレオに読んでもらいたいと送ってきたものだった。

それにたいするガリレオの返事は、次のようなものだった。

「あなたが『神秘な宇宙』のなかで、勇敢にもコペルニクスの考えを正しいとしていることを知って、とてもたのもしく思いました。

実は私も数年前から、コペルニクスの地動説が正しいと思うようになりました。

だからあなたの本をとても楽しく読むことができました。

私もすでに天動説ではどうしても説明できないような自然界の現象を、いくつか発見しています。

ただ、いまのところ、それを発表するだけの勇気がないのです」

この手紙を見たケプラーは、さっそく返事を書いた。

「イタリアの大学者であるあなたが、私と考えが同じであることを知って、とても嬉しく思いました。

ところで、あなたが発見したという地動説の証拠というのは 一体どんなことでしょうか。

もし、イタリアで発表することがむずかしいのでしたならば、ぜひドイツで発表してほしいと思います」

ケプラーのせっかくのすすめにたいして、ガリレオは何にも返事をしていない。

その証拠というのがまだ発表できるほど、ハッキリしたものとはいえなかったのかもしれないし、何よりも用心しなければならなかったのはイタリアがキリスト教、それも古い考えでこりかたまっているカソリックのお膝元であったためであろう。

一六〇〇年二月十七日、ガリレオをふるえあがらせるような、恐ろしい事件がおこった。

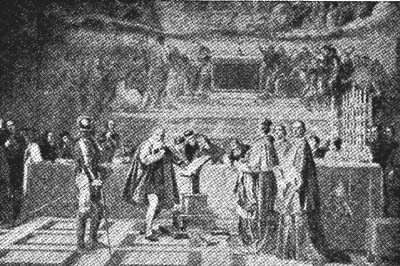

ローマでジョルダノ・ブルーノ(一五四八〜一六〇〇年)という学者が宗教裁判にかけられ、八年間も牢屋に入れられたあげく、火あぶりにされたというのである。

ブルーノはナポリ生まれの熱心なキリスト教徒であったが、カソリック派の古いしきたりが気にいらなくて教会をとびだし、ヨーロッパ各地で先生をしたり本を書いたりして暮らしていた。

ブルーノは元々哲学者だったが、自然科学についても非常によく勉強していた。

彼はコペルニクスの『天体回転論』を読み、これこそ絶対の真理であると思いこんだ。

ブルーノはこの地動説を、カソリック攻撃の材料とした。 |

地動説を説いて火あぶりにされたブルーノ

|

神様が作った宇宙は太陽や地球や惑星ばかりの小さなものではなく、もっともっと大きく広いものであり、天空に輝くたくさんの星は、すべて太陽と同じものだとブルーノは主張した。

カソリックのいう神様は、せいぜい惑星か地球ぐらいにしか力を及ぼしていないが、ブシーノの考える神様はもっと偉大で全宇宙を支配しているというのだ。

神様のことは別にしても、ブルーノの考えた宇宙の姿は当時としては大変すすんでいて、現在の考えに近いかなり正しいものであった。

カソリックのお坊さんたちは、事々に地動説をふりまわすブルーノに腹をたて、ブルーノを捕まえて「考え方を改めなければ、殺すぞ」と脅かしたが、ブルーノは頭を横にふるばかりだった。

そしてブルーノはとうとう、火あぶりの刑という恐ろしい罰をうけたのだった。

こうしてブルーノはコペルニクスの考えた地動説を、ヨーロッパじゅうに広めることには成功した。

しかし同時に地動説を唱える者は、すべてカソリックの敵、キリスト教の敵という印象も人々の間に植付てしまったのである。

ガリレオはもちろん、ブルーノが捕まったことを耳にしてよく知っていた。

だからこそケプラーのはげましにも返事をしなかったし、大学で学生に天文学の講義をするときにも、用心ぶかく地動説はただの一仮説として話をするだけだった。

「時期を待つのだ。もう少ししっかりした証拠が見つかるまでは。

今にきっとちゃんとした証拠を見つけてみせる。」

ガリレオは心のなかでそう誓った。

4 望遠鏡の発明 top

「あっ、本当だ。見える、見える。教会の塔がうんと近くに見えるぞ!」

「どれ、僕にもかしておくれよ。」

「なんだい、僕が先だ。ずるいぞ。」

オランダ、ミドルブルグの町の眼鏡屋ハンス・リッペルス(リッペルシェイという人もある)は、子供たちがガヤガヤ騒いでいるので、昼寝の夢からさめてしまった。

「エエイ、うるさい奴らだな。少し静かにしてくれないか」

ブツブツ文句をいいながら起きだしたハンスは、子供たちが商売ものの、眼鏡のレンズを持ちだして遊んでいるのに、いよいよ腹をたてた。

どなりつけてやろうと思って「おや?・」と首をかしげた。

「まてよ、何を見て喜んでいるんだ。何か遠くの物が大きく見えるとかいっていたが………」

ハンスは子供たちが二枚のレンズを目の前にかざして、離したり近づけたりしているのに気がついた。

「ほう、こいつはおもしろい」

子供たちからレンズを取上げたハンスは、自分も同じようにやってみて、なるほど教会の塔や煙突が、とても近く大きく見えるのにびっくりしてしまった。

こうしてオランダの眼鏡屋ハンス・リッペルスハイムは、子供のいたずらから望遠鏡を発明したと伝えられる。

一六〇八年十月のことである。

翌年の五月頃この話がはるばるヨーロッパ大陸を南へくだって、パドバのガリレオの元に伝えられたのだ。

「なるほど、二枚のレンズを組み合わせると遠くの物を大きく見ることができる。ハハァ、理屈は簡単なことだ。何でこんなことを今まで思いつかなかったんだろうな」

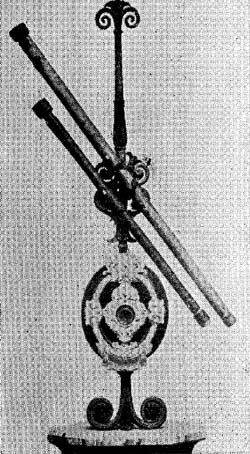

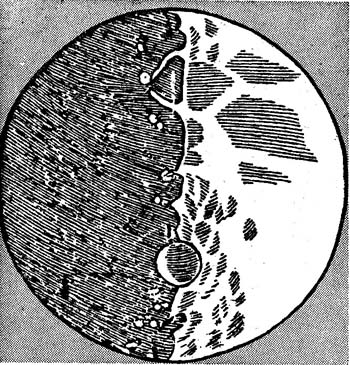

物理学にくわしいガリレオはその話を聞いただけで、すぐその原理がわかった。自分でも工夫して望遠鏡を作り上げてみた。

「うん、できたぞ、できたぞ。これはいろいろな人の役にたちそうだ。船乗り、旅行者、それに、いろいろこまかいものの研究にも利用できそうだ………」

いろいろ望遠鏡の使い道を考えていたガリレオは、ハタと手をうった。

「そうだ、これで天体をのぞいてみたら、一体どんなことになるだろう。

何が見えるだろう。これは大変なことを思いついたぞ!」

これは科学の歴史のうえで、とても重大な出来事だった。

人間が初めて望遠鏡を使って、肉眼では見ることのできない天体を観察する。この素晴らしい思いつきをガリレオは試みたのだ。

その歴史的な日は、一六一〇年一月七日だった。

夜になるのを待って、ガリレオはワクワクしながら、自分で作った望遠鏡を窓際に据え付けた。

その望遠鏡は筒の長さ一・三メール、レンズの直径五センチ、倍率は、二十倍という、現在の普通の双眼鏡より少しましなくらいの力だった。

「さあ一番最初に、何を見てやろうか。いま、天体では、何が一番見やすいだろうか?」

夜空を見上げたガリレオの目に、氷のようにさえた月の光がとまった。

月の表面には、うす黒い模様が見える。

その頃の人々は一科学者でさえも、月の表面に見える黒い模様は、地球の影が映っているのだ、などと考えていた。 |

ガリレオのつくった望遠鏡

|

「よし、月だ。まず月から眺めてみょう。」

ガリレオの望遠鏡は、地球の衛星である月にむけられた。

レンズの位置をずらしながら、月にピントを合わせていたガリレオは、思わずさけび声をあげた。

「何とこいつは驚いた!」

これが本当に月の表面なのか、とガリレオは初め自分の目を疑うほどだった。

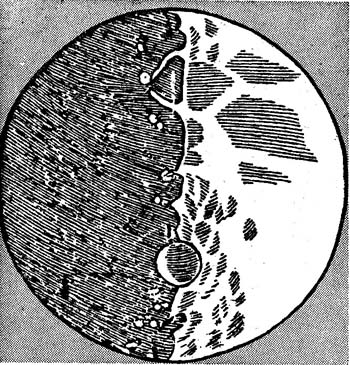

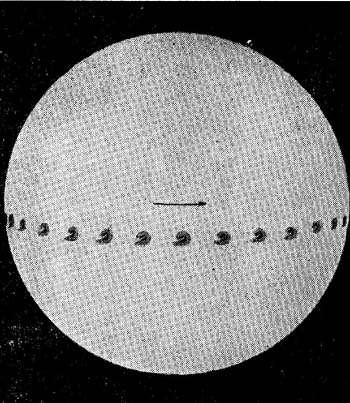

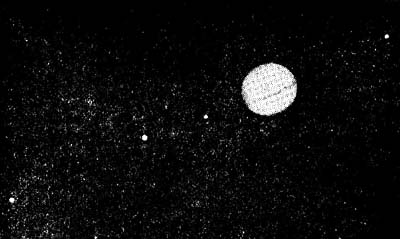

望遠鏡の視野に入ってきた月の表面は、何ともたとえようがないくらい、すさまじく荒れ果てており、デコボコした感じで、 しかもハッキリと丸い形の火口のような穴が見えていた。

「フーム、神様が完全な形に作ったとかいうお月さまの表面は、何ともひどいデコボコだらけのところじやないか!」

その頃、古い天文学または宗教上の考え方は、何でもできるえらい神様が宇宙や星をつくり、一番正しく完全な形に作り上げたといわれていた。

つまり地球以外の星はみんな真丸くて、表面は鏡のようにすべすべしており、磨き上げられた水晶の玉みたいなものと思われていたのだ。

そんな考えが大変な間違いであることを、ガリレオ自身でさえも望遠鏡を使い、実際に月を見て初めてわかったのである。

ガリレオはこの素晴らしい発見に夢中になり、夜のふけるのも寒い一月の夜であることも忘れて、一生懸命望遠鏡をのぞいていた。月の表面は次々と不思議な姿を見せてくれた。 |

1610年、ガリレオがはじめて

望遠鏡をとおしてスケッチした月の表面

|

大きな穴や小さな穴、穴を中心として四方にひろがっている光の筋、谷間のようなもの、また肉眼でうす黒く見えるいわゆるウサギの餅つき(西洋では「女の横顔」とか「焚き木を背負っ男」の姿に見立ている)の部分は、平たい平原か海のようなところに見えた。

ガリレオはそれが本当に海だと思った。

彼の望遠鏡では、まだその正体をハッキリつかむことは不可能だったのである。

だから彼は、月の表面は地球と全く同じように、海と陸と山があると考えてかまわないと思った。

「地球と同じところなら、人間も住んでいるにきまっいる。これも神様がおつくりになった人間だ。」

月に空気がないことはその頃はまだわかっていないから、ガリレオはごく自然にそう考えた。

「なぜ、地球だけが宇宙の中心で、地球と同じ条件の月は、宇宙の中心にいないのか?

またどうして地球の周りをめぐっていなければならないのか?

どう考えても、これはどこかが間違っている。

とすれば、天動説は、どこかがおかしいことになる」

ガリレオはさんざん考えた。そして月についての発見を、地動説の証明とむすびつけてみた。

「よろしい、これこそ、私がずっとさがし続けてきた、地動説の証拠の一つだ!

地球も月も全く同じものなのだ。

同じ条件のものなら、一緒に太陽の周りをめぐっていると考えてかまわない!

地動説は、間違いないことになる」

ガリレオの考え方も、もちろん今から考えれば、おかしなことがたくさんある。

しかしこの発見は、トレミーの天動説やキリスト教の誤った考えを打ち破るためには充分な証拠であった。

夜もかなり深け月も西の空に低くなり見難くなった頃、やっとガリレオは望遠鏡から目を離した。

そのときガリレオは肩や腰にキリキリと痛みを感じた。

ガリレオは四十六才だったが、余り体は丈夫なほうではなかった。

のちにリューマチや神経痛でさんざん悩まされたのは、この頃の観測の無理がたたったのだともいわれいる。

こうして、科学の歴史を大きくかえる第一夜がすぎさったのである。

5 『星界の報告』 top

ガリレオは、そのあと毎晩のように観測を続けた。

毎日のように、素晴らしい大発見が次から次へとなされた。

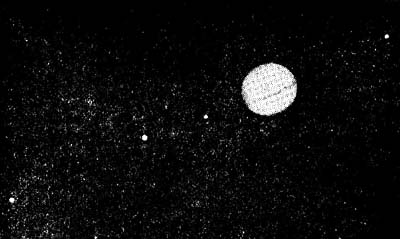

月を初めて眺めてから三週間ほどたって、木星がよく見えるようになってきた。

木星は惑星のなかでは金星の次に明るく、一晩じゅうでも見ることができる。

木星は彼の望遠鏡でどんな様子に見えただろうか?

「うむ、見える、見える。木星がちゃんと丸い玉の形に見えるじやないか。こいつはおもしろいぞ………。

おやっ、木星の傍に一つ、二つ、三つも小さな星が、とてもハッキリ見えいる。

しかしほかの星――つまり星座をつくっている恒星とは、どうも様子が違うようだ……」

ガリレオは神経がキリキリ痛んでくるのも忘れて、夜空をじっと見つめていたが、それらの小さな星は動いている様子もない。

「木星の本体にも何か見える。黒い縞模様みたいなものが、横に入っているようだ。

やはり月と同じように、山や海があるのかもしれないな。」 |

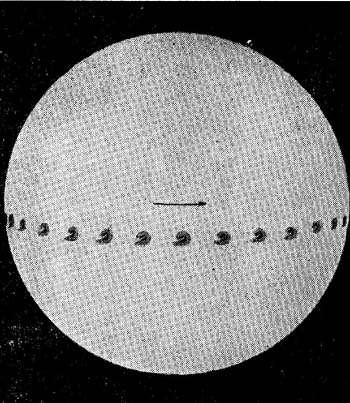

木星とその衛星 よく見ると木星は楕円形をしている

|

ガリレオはその翌日も、木星を観測した。

あの木星の周りの三つの星が、何か変った様子を見せてくれるかもしれない。

もしかしたら、あの三つの星は………、ガリレオはワクワクしながら、望遠鏡に目をつけた。

「あっ、昨日三つ見えていた星が、今日は二つしかない!

いや、待てよ。いま見えている星も昨日とは位置が変っている。みんな動いているのだ!

見えなくなった一つは、木星の向こう側に行っているのかもしれない………」

それから翌日も翌々日も、ガリレオは寒いこおりつくような一月の夜、体の冷えこむのを忘れて、木星を眺め続けた。

木星の周りの星は、もう一個発見され、全部で四個となった。

それらの星々は木星の周りを西から東へと、まるで地動説でいう太陽をめぐる各惑星のようにキチンと回っていることがわかった。

この新発見のことを書いた一月三十日づけのガリレオの手紙は、まず自分の生まれ故郷のトスカナ地方を治めるフィレンツェのメディチ家の首相にあてて送られた。

それにはこんなことが書かれてあった。

「敬愛するコシモ二世、ビンタ首相どの。私は今まで知られていなかった四個の新しい惑星を発見しました。

これらの惑星は木星の周りを正確な道筋をたどって運行しております。

この事実は私たちの宇宙の仕組のひな型のようなものではないかと思われますが、これはまだこれからの研究が必要と思います。

私はこの大発見を、私が生まれ育てていただいたトスカナ地方を治める、トスカナ大公であるメディチ家に捧げたいと思います。

由緒あるメディチ家にちなんで、四つの新惑星をメディチ星と名づけたいと考えておりますが、いかがでございましょうか?」

ガリレオはさすがに生まれ故郷のことを忘れてはいなかった。

ピサ大学にいたときトスカナ大公のご機嫌を悪くしてピサにいられなくなったこともあったが、やはり生まれた家のあるピサか、フィレンツェに帰りたいと思っていた。

そのためにはトスカナ大公であるメディチ家の人々のお気に入りになることが必要だった。

トスカナ大公のおかかえの科学者ということになれば、生活も楽になるし、研究発表もかなり自由になる――そうガリレオは心のなかで考えていたようだ。

しかしガリレオの発見した四つの星」つまり木星の衛星がメディチ星とよばれたのは、ほんの少しの間だった。

いまでは、この四衛星はガリレオ衛星とよばれ、正式には、イオ、エウロパ、ガエメデ、カリストという神話の人物の名がつけられいる。

ガリレオは、さらに大発見を続けた雲のような天の川や、星雲に望遠鏡をむけてみたガリレオは、これが雲ではなくて数かぎりもない小さな星の集りであることも発見した。

金屋がまるでお月さまと同じように、三日月の形になったり、真丸くなったり、みちかけを繰返すことも認めた。

ガリレオは自分の発見を他人に横取りされないように、手紙に暗号のような文章を書いて人に送った。

たとえば、こんなふうだった。

「愛の母(ビーナス、つまり金星)がダイアナ(月の女神、つまり月)の姿を真似ようとしている」

さらにガリレオは土星を観測した。

何と土星は木星のように真丸い玉ではなくて、三つの星がくっついて並んでいる奇妙な形に見えた。

もちろんこれは、土星のリングがそのように見えたのだが、ガリレオの作った望遠鏡では、どうしてもリングには見えなかったのだ。

だからガリレオは初めて土星を見たとき、「土星には耳みたいなものがある!」と叫んだといわれいる。

やがてガリレオはこれもきわめて近くにある二個の惑星と考え、この発見も何人かの友人(ケプラーもその一人)に、暗号の手紙を書いて送っている。

手紙を受取ったケプラーは、ガリレオのちゃんとした説明の手紙を受取るまでは、何の事やらさっぱりわからず、ガリレオは頭がどうかしているのではないかとさえ思ったものである。

その頃の科学者は自分の発見の証拠品として、正しい日づけや資料を書きこんだ手紙を、有名な人や親しい友人に送っておいた。

それも途中で他人に読まれると具合がわるいので、暗号にしたり友人だけにわかる文章として、出したものである。

ガリレオだけが、特にそうしていたわけではないのだ。

しかしなぜ、こんな暗号の手紙などを書いて用心しなければならなかったのか?

実はガリレオは、ある発見を他人に横取りされかけて、大変な迷惑をうけたことがあったのだ。

一六一〇年七月、ガリレオは、太陽の表面に小さな黒いしみのようなものがあるのを発見した。

つまり黒点のことである。

「おやおや、ここでも神様は落第だ。完全無欠の美しい球体に、しみなどつけておいちゃいけないな。」

なおもよく調べていると、黒点は太陽の表面を毎日少しずつ移動し、約半月で一方の縁から他の縁へと消えて見えなくなることがわかった。

つまり太陽は自転している、自分でグルグル回っていることがわかったのだ。

ガリレオはこれも地動説を証明できる大きな証拠として、重要な発見と考えた、

ところが一六一一年、つまりガリレオの黒点発見に一年遅れて、ドイツのシャイナーという人が太陽の黒点を発見したと名乗りをあげてしまった。

別にシャイナーには悪気があったわけではなく、ガリレオの発見のことを全く知らなかったらしい。

しかもたちまち『太陽黒点論』という本まで書いて世間に発表し、評判となってしまった。

ガリレオはあわてて「私の発見の方が旱いのだ」とあちこちから証人や証拠の品を集めて、やっと認めてもらうことができた。

一六一〇年の終わり頃ガリレオはこれらの発見を報告した本を書き、『星界の報告』というタイトルをつけて発表した。

特にその一冊は、トスカナ大公であるメディチ家のコシモ二世のところへ特別製の望遠鏡と一緒に贈られた。

それはその年の夏に自分をフィレンツェに呼び寄せてくれた、コシモ二世への感謝のしるしだった。 |

太陽の表面にあらわれた黒点を毎日つづけて観察してみると、

東から西へと移動し、約2週間で見えなくなる。

これは太陽が自転する証拠である。

|

また別の一冊は、ドイツのケプラーのもとへ贈られた。

ケプラーはついでに望遠鏡も手に入れて、自分でも木星の四つの星を観測し、ガリレオの発見が間違いのないものであることを確かめてくれた。

ガリレオの名は『星界の報告』と望遠鏡で、たちまちヨーロッパ全土になりひびいた。

フランスの国王でさえ「自分の妻の名を、木星の四つの星のうちの一つにつけてくれれば、一生面倒をみてもよろしい」

という程だった。

ただローマ法王やその周りにいる学者たちは黙っていた。

ガリレオの発見が確かなものと認めたことは認めたが、それが地動説の証明だなどという人はいなかった。

熱心にガリレオをほめそやす人も余りいなかったし、むしろガリレオの発見はあやしいという人、間違いだなどという人も現れてきた。

ガリレオの名声があまり高くなったための妬(ねた)みと、やはりカソリック派の力が、まだ地動説をおさえつけていたからだ。

しかしガリレオ自身はなお、熱心なカソリック信者であったし、天動説を根本からくつがえすような考えを、世間に発表してはいなかった。

6 フィレンツェへ top

「おお、ガリレオ・ガリレイか。その方のおかげで私も鼻が高い。

よくフィレンツェへ帰ってきてくれた。ありがとう。」

トスカナ大公コシモ二世は、ガリレオを城にむかえると、あたたかく声をかけてくれた。

一六一〇年七月、ガリレオはかねての望みどおり、フィレンツエにもどることができた。コシモ二世は若い頃からガリレオのことを知っていたし、まえにガリレオがピサを去ったときも、大変同情的であった人だ、

「私はその方を、トスカナ大公おかかえの科学者として、面倒をみたいと思う。

ついでにピサ大学でもまた数学を教えてもらえないだろうか?

給料は、パドバ大学のころの倍にはなると思うが………」

ガリレオは、嬉しくて声も出なかった。

それでも口をモグモグさせながら、とても言い難いことをいわなければならなかった。

「閣下、恐れ多いことでございますが、私は私の一家の面倒をみなければならないのです。

つきましては、給料の前借をお願いいたしたく………。」

コシモ二世は機嫌よく笑いながら、その願いを聞き届けてくれた。

ガリレオの暮らしが、余りらくでなかったことはまえにも話したとおりだ。

弟のミケランジェロは、いぜんとして貧乏な音楽家で、ヨーロッパをうろつきまわり、ときたま金をせびりにイタリアに帰ったりしていた。

二番めの妹リビアは結婚したばかりで、持参金をガリレオが払ってやらなければならなかった。

それに、パドバにいた頃マリナ・ガンバとの間にできた三人の子供のうち、二人の娘がフィレンツェにやってきていた。

マリナ・ガンバとは正式に結婚はしていなかったが、時々、生活費を送ってやらなければならなかった。

そんなこんなで、ガリレオのフィレンツェでの生活も、かならずしものんびりしたものではなかった。

大学者のガリレオも家庭生活には、余りめぐまれていなかったのだ。それに、もう一つ心配ごとがあった。

ガリレオが今までいろいろと発見したり証明してきたことは、ギリシア時代からずっと正しいとされてきたアリストテレスの学問をヒックリ返すことであった。

そのことはとりもなおさず、アリストテレスやトレミーを正しいとしているキリスト教にさからうことである。

しかしガリレオはあからさまに地動説が正しいと言っていなかった。

ところがガリレオの名声を妬み敵意を抱いている人々が、ガリレオはずっと前からコペルニクスと同じ考えをもっている――そんなことをいいふらし始めたのだ。

その頃、外交官としてシリアにいっていたサグレドというガリレオの若い頃からの親友が、フィレンツェに帰ってきていた。

サグレドは貴族の出身でコシモ二世にも信用されていたし、政治や法律や宗教のことにもくわしかった。

そして科学一点ばりのガリレオにたいして、いろいろな忠告をしてくれた。

「君は一度、ぜひローマ法王に会ってくるがいい。聞くところによると、ローマ法王は、君の発見したメディチ星や、望遠鏡のことに非常に興味をお持ちになっているらしい。

今がチャンスだからぜひローマにいって、法王にお目にかかり、君が熱心なカソリック教徒であるということも、よく知ってもらうようにした方がいい」

サグレドの忠告にしたがったガリレオは、さっそくローマに出発した。一六一一年の三月末のことだった。

法王パウルス五世は、ごく人のいい老人で、ガリレオを大変歓迎してくれた。

法王の周りの人々は、いろいろな動きはあったが、全体としてガリレオの発見や仕事を認めて、ほめそやしてくれた。

そのなかには、のちに法王ウルバヌス八世となった有力者バルペリーニ枢機卿もふくまれていた。

法王との会見のあとガリレオは、意気ようようとローマを引上げた。 |

現在、ローマ法王がおさめている世界一小さな国、バチカン市国。

中央は聖ペトロ大寺院とその広場。

|

「もう大丈夫だ。法王でさえ、私のことを世界一の大学者として扱ってくれた。

私は実際に、ローマの人々に望遠鏡で、月や木星を見せてやった。誰もあの事実にたいして、反対はできなかった。」

ガリレオはこのローマ訪問によって、心のなかではひそかに地動説を堂々と主張できる時期がきたと思ったらしい。

ケプラーにすすめられてから十五年近くもたって、やっとガリレオは心がきまったのである。

しかし、またサグレドが忠告してきた。

フィレンツェは、決してガリレオの考えているような自由なところではないこと、そしてローマ訪問の成功もうわべだけで喜んではいけないこと、などをこまかく説明してくれた。

「君はトスカナ大公がいつまでも面倒をみてくれると思っていてはいけない。

大公はいまは望遠鏡を星にむける事ばかり考えているかもしれないが、そのうちその望遠鏡で敵国とのさかいや、城や、領土などをのぞきたくなるかもしれない。

そうなればつまり戦争だ。

大名とか武士とか貴族とかいうものは、とても気まぐれだということを忘れてはいけないよ。

そうなったら天文学どころじゃあない。

君がいつまでも自由かってに科学の勉強ができると思ったら、とんでもない間違いだ。

もう一つ君はローマ訪問を大成功だと思っているらしいが、ローマ法王に直接つかえている検邪聖省(内務省、文部省、法務省、検察庁を一緒にしたような役所、宗教問題についての犯罪を取り扱う)では、君がローマにいる間にフィレンツェに人をよこして、ひそかに君のものの考え方や、大学の講義の内容などを調べさせいる。

決して油断はならないんだよ。」

サグレドは、まえにも話したように貴族の出身で、政治家でもあり、外交官でもあった。

そのため彼は貴族や大名のものの考え方、政治のやり方などについては、さすがにくわしく知っていた。

またローマ法王庁の動きや、それにたいするフィレンツェの立場などをかなりよく調べてもいた。

だから彼は、科学者で世間知らずのガリレオが心配でたまらなかったのだ。

サグレドの忠告が正しかったことは、まもなくわかった。

7 『天文対話』 top

|

満潮時

|

干潮(かんちょう)時

|

|

潮の干満も月の引力が原因である |

「ガリレオ先生、最近ちょっと困ったことがおこりました。

先日、トスカナ大公の宮殿で食事によばれたとき、話がたまたまメディチ星のこととなり、先生の発見が素晴らしいものであることが話題になりました。

ところがその席にピサ大学の裄学の先生がいて、大公の母君にむかって、ガリレオの発見は確かに事実だが、地球が動いているというのは全く別問題で、地動説は聖書に反する考え方だというのです。

大公の母君はおまえはガリレオの弟子だが、どう考えているかと私を問い詰められ、私は何とも返事ができず弱ってしまいました。

こんなとき、私は何と返事をしたらよいのでしょうか?」 |

一六一三年の末、ガリレオは弟子のカステリからこんな手紙を受取った。

カステリはガリレオのすすめで、十一月にピサ大学の数学の教授になった男だった。

ガリレオは困った事になったと思った。

その頃、他人に自分の意見を手紙でだすということは、本を書いたり論文を発表するのと同じことだった。

もし、ガリレオがカステリに返事をだせば、その内容はこっそり読まれて、たちまちいろいろな方面に知れわたってしまう危険もあった。

ガリレオは一週間ほど考えたすえ、カステリに返事をだした。それには

「聖書に書いてあることは、すべて正しいと思う。

しかし、聖書は一般の人々を相手にしているので、言葉や文章は簡単に書かれいる。

だから文字どおりの意味で考えることは間違っている。

聖書のなかには、よく太陽や月がその動きを止めた、と言ったことが書かれているので、天動説を信ずる人たちは、これが天が動いている証拠だ、と考えるのだが、実は地動説で説明した方がずっとわかりやすいと私は思うのだ」 |

と書かれてあった。

この手紙の写しは、たちまちローマ法王庁へ送り届けられてしまった。

ガリレオは、ローマによばれて、簡単な調べをうけたのち、次のような取決めが発表されたことを知らされた。

一、太陽は世界の中心にあり、一切の運動をしない。

二、地球は世界の中心になく、不動でもなく、日周運動も行っている。

以上の二つの考え方は、哲学的にも間違っているうえに、聖書の教えにも反しているので、このような学説は教えたり、弁護したり、論じたりしてもいけない。

この学説を唱えているコヘルニクスの『天体回転論』は以後、禁書として読むことを禁じる。 |

一六一六年、二月末のことだった。ガリレオは余りのことにびっくりした。

しかしこの取決めが、ガリレオ個人にだされたものではなかったこと、法王庁の人々がガリレオを罪人扱いせず、むしろ同情的であったことから、彼はまだ望みはある、と考えていた。

その後、ガリレオは、何度もローマにいって、この厳しい取決めをやわらげてくれるように運動した。

もちろん、科学の勉強もおろそかにしていたわけではない。

一六一五年には『海の干満について』という本を書き、海の水が満ちたり引いたりするのが、地球の自転と公転のためであるという説を発表した。

もちろんこれは間違いで、潮の干満は月の引力が原因である。

しかしガリレオは一生これが正しいと考え、地動説の証拠であると思い続けていた。

一六二三年には『黄金計量者』という本を出した。

その内容は一六一八年に現れた大彗星について、グラッシ神父という人が彗星は月よりも遠い天体で、惑星のように地球をめぐっていると論じたのにたいする反論だった。

ガリレオは、彗星は虹や雷と同じような地球の大気の中の出来事で、大地から上昇した蒸気のかたまりが高い空で太陽の光を反射するために見えるのだ、と説明していた。

これも、実はガリレオの方が間違っていた。

ガリレオはこの頃ひどい神経痛に悩まされて、実際に彗星を観測していなかった。

実際に観測していれば、もう少し考えは変っていたかもしれない。

これはガリレオがいくら大学者でも、全然間違いがなかったわけではないことを教えてくれるものだ。

『黄金計量者』が出版されたのと同じ年、ガリレオにとって、少し都合のよいことが起こった。

法王パウルス五世がなくなり、バルペリーニ枢機卿が、法王ウルバスス八世となった。

「ほう、そうか。バルベリーニ殿が法王になられたのか。

バルペリーニ殿は、このまえ私がローマヘいった時、とても親切にしてくれたし、私の話もよくきいてくれた。

さっそく、ローマにいって、新しい法王にお目にかかってみよう。」

ガリレオは喜びいさんでローマに出かけていった。

しかし法王の職についたバルペリーニ、すなわちウルバヌス八世は、もう今までのように親しくはしてくれなかった。

もちろん、ガリレオには何度も会ってくれたが、

「ガリレオ先生。地動説のことをあなたが一人で考えることは自由だが、決して人に話したり教えたりしてはなりませんぞ」と繰返すだけだった。

あの一六一六年の地動説禁止命令を取り消すなどということは、思いもよらないことだった。

ガリレオはガッカリしてフィレンツェに戻った。

帰り道、またも神経痛がおこって、ガリレオは、馬車の中で苦しんでいた。

どうして、こう世のなかは、思うようにいかないのだろう、などと考えながら………。

フィレンツエに戻ったガリレオは、しばらくおとなしくしていたが、またも議論好き負けず嫌いの性格が、ムクムクと頭をもちあげてきた。

いまや地動説を証明するための証拠は充分、今こそ天動説を返す言葉もないほどにやっつけることもできるのに、どうして黙っていなければならないのか。

それにガリレオは、すでに六十才をこしていた。

早くしなければおいぼれてしまう。そんなことが、ガリレオをイライラさせた。

「そうだ、うまいことを思いついたぞ。………地動説を考えることは一向さしつかえないと法王様はおっしやった。

それなら私の考えとしてでなく、ある架空の人物の考えとして表わす。

これなら文句をいわれることはない。」 |

考えに考えた末、ガリレオは自分の本のなかに、別々な考えをもつ三人の人物を登場させることを思いついたのだ。 一人は、サルビアーティという、頭のいい議論ずきなコペルニクス論者、もちろんこれはガリレオ自身を現している。

もう一人はサグレド、これはガリレオの実際の親友の名をかりている。

サグレドは中立の立場にいるが、時々サルビアーティのいうことを補ったりやさしく説明したりして、むしろコペルニクス論を助けるように表わされいる。

三人めがシンプリーチオ、これが頭の固いアリストテレス派の学者で、事々にサルビアーティと対立し、やっつけられる側の人物だ。

こうした形でガリレオは苦心の結果、ついに『天文対話』の原稿を書きあげた。

一六三〇年、ガリレオは六十六才になっていた。

『天文対話』は、さらに出版までいろいろな面倒があってのびのびとなり、結局一六三二年二月二十一日、印刷を終わって華々しく売りだされた。

『天文対話』のなかには、哲学、物理学、数学、天文学のいろいろな問題が取上げられ、三人がむかいあって話す形で、アリストテレスの科学や、トレミーの宇宙論が、いかに間違ったものであるか、ほとんど反対する余地がないくらい、徹底的にやっつけられていた。

天動説はこの本のなかで、完全に息の根をとめられたといってもいいすぎではない。

『天文対話』はコペルニクスの『天体回転論』とともに、科学の歴史に大きな足跡をしるすものだった。

8 それでも地球は動く top

一六三二年十月一日、ローマからの使者がフィレンツェにやってきた。

そして使者のもたらしたローマ法王庁からの命令は、次のようなものだった。

「ガリレオ・ガリレイ。その方は、一六一六年の地動説禁止令に背いて、またもコペルニクス説を主張する本を書いた。

ただちにローマにおもむいて、検邪聖省の裁判をうげるように。」

ガリレオは驚いた。

自分ではあからさまに地動説をのべることはさけ、架空の三人の問答形式をとったのだから、これほどまでに厳しい命令がでるとは思ってもみなかったのだ。

この頃ガリレオは、体の具合も悪く、しかも視力が衰えていて、とてもローマまでゆけるような健康状態ではなかった。

ガリレオはトスカナ大公に働きかけ、病気であるのでローマにゆくことを延期してもらいたいと願い出た。

しかしローマからの回答は、まえよりもさらに厳しいものであった。 |

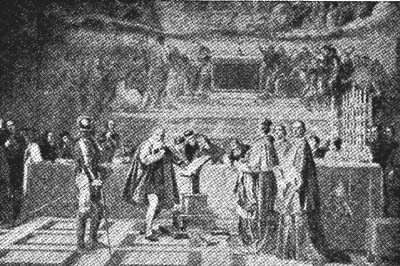

宗教裁判の法廷に引き出されたガリレオ(左から二人め)

|

「ガリレオがいうことをきかないのなら、ひっとらえて、手錠をはめてでも連れて来るように」

万事休す。ガリレオはもうどうすることもできなかった。

『天文対話』が出版されたとき、反響はさまざまだった。

もちろんガリレオを褒めそやす声は大きかった。

しかし心ある人は「これは、少しやりすぎではないか?」と感じていた。

また地動説に反対する人たちは「もう我慢がならぬ。ガリレオを引きずりだして死刑にしてしまえ!」といきりたっていた。

ガリレオが願い出たにもかかわらず、裁判にかけられた理由として考えられることは、法王ウルバヌス八世が『天文対話』を読んで言った言葉だった。

「このシンプリーチオの言っていることは、私が前にガリレオに言ったこととよく似ておる。

シンプリーチオというのは、私にたとえた者らしいな」

ガリレオの罪は、これだけでも充分だった。

そしてもう一つ大切なことは、その頃ガリレオが召しかかえられていたトスカナ大公のメディチ家が、非常に勢力が強くなっており、フランスやドイツと仲が良かった。

ローマ法王庁ではこのことを余り心良く思っておらず、この際ガリレオを裁判にかけて、メディチ家を脅かしておく必要がある、と考えるようになっていた。

ガリレオは、ローマ法王庁とメディチ家との政治争いの犠牲にもなったのだ。

一六三三年四月十二日、ガリレオは病気と恐ろしさでクタクタになった体で、宗教裁判の法廷に引出され、厳重な取調べをうけた。

「ガリレオ・ガリレイ、その方は、三つの重大な理由で罪を間われいる。

第一に、その方が、地球が運動し、太陽が中心であることを仮説としてではなく、絶対に正しいものとして論じていること。

第二に、潮の干満が地球の運動によるものであると説明していること。

第三に、その方は一六一六年に一度、決して地動説を論じないと約束しておきながら、それを破ったこと。

この三つを、その方は認めるか?」 |

裁判は厳しいもので二ヵ月も続いた。ガリレオには、もう反論する気力もなにもなく、

「はい、確かにそのとおりでございます」と弱々しく答えるしかなかった。

「よろしい。では当法廷は、その方をキリスト教にそむいた大罪人として扱わなければならない。

しかしもしその方が、『私が間違っていた。これからは地動説は口にしない』と誓うならば、罪を軽くしてやってもよろしい」

その時ガリレオは、あの恐ろしいジョルダノ・ブルーノの最期のことを頭に浮べたことだろう。

ガリレオは頭をさげて、小さな声でいった。

「裁判官殿、お許しください。私はもう年をとり、体も弱くなっております。

どうか罪を軽くしていただきたいとぞんじます」

「では、地動説を口にせぬことを誓うのだな!」

「………………」

「ハッキリいわぬか、ハッキリしなければ、拷問にかけても返事をさせるぞ。」

その頃の拷問には水ぜめ、火ぜめ、石ぜめなどがあった。

七十才の老人がそんなひどい拷問に我慢できるわけがなく、もしそうなることは、殺されることと同じだった。

ガリレオの心のなかは激しくゆれ動いていた。

科学者としての良心を貫きとおして、ブルーノのように死をえらぶか、良心をすてて法王庁の権力に敗けるか。

ガリレオはそのとき、自分を頼りにしている息子のこと、二人の娘のことも頭に思いうかべていた。

家族のことを思うと、自分は生きながらえねばならない。

しかし自分がここで敗けたなら、正しい科学の発展はどうなるのか。

また再び元の暗黒時代に戻ってしまうではないか。

悩みに悩んでいるガリレオのうえに、容赦なく裁判官の大声がひびいた。

「何をグズグズしているのか。早く返事をしないか!」

「は、はい。誓います………」

ガリレオは蚊(カ)の鳴くような小さな声でやっと答えた。

ついに宗教裁判の圧力に負けてしまったのだ。

自分が絶対に正しいと信じている地動説は間違いであること認める書類に、ガリレオは震える手でサインをしなければならなかった。

サインをしながらガリレオは、心のなかでさらにつぶやいていた。

――それでも地球は動いているのだ。何といわれたって、地球が動いていることには間違いはないのだ。――

この日―― 一六三三年六月二十二日――ローマは真夏のように暑い嫌な日だった。 |

晩年のガリレオは、みじめだった。

宗教裁判の結果、ガリレオは牢屋へ入れられるのだけは助かったが、フィレンツェ郊外の自分の家でおとなしくしているように命じられた。

ガリレオの一人息子ビンツェンツォは結婚して三人の子供ができ、やっと一人前になってガリレオがうんと年とってからはよく面倒をみてくれた。

弟のミケランジェロはお金のことでガリレオと絶交してドイツのミュンヘンにいたが、一六三一年に死んでいる。

一六一六年から修道院に入っていた二人の娘のうち、姉のマリアは家にひきこもっているガリレオをいたわりなぐさめてくれていたが、一六三四年にこの世を去ってしまった。三十四才の若さだった。

そのうえ、ガリレオは一六三七年の暮れ頃から、ずっと弱っていた視力がいよいよ衰え、とうとう一六三八年の一月に両眼とも見えなくなり、ただ一つの楽しみだった望遠鏡で天体を見ることもできなくなってしまった。

神様の怒りは天文学者から観測の能力をも奪いとってしまったのだろうか。

そんなひどい有様でも、ガリレオには科学にたいする情熱がもえたぎっていた。

一六三八年の七月には地動説にはひとこともふれない『新科学対話』を出版した。

これには、物理学上のいろいろな新発見や理論がのべられていたが、宗教裁判できめられたことに背くようなことは、なに一つ入っていなかった。

このほかガリレオは目が見えなくなってからも、「月の秤動(ひょうどう)」という、月のわずかな運動のずれを発見したり、木星の四衛星の動きを利用して船や陸地の位置を調べる方法を工夫したりした。

しかしガリレオの体は、日一日と衰えていった。

一六四二年一月八日の夜、ちょうど三十二年まえ、初めて望遠鏡で月を眺めたと同じ日、ガリレオ・ガリレイの魂は天に去った。年は七十八才だった。

同じ年の暮れ、イギリスの一小村ウルストープで、のちに「万有引力の法則」を発見したアイザック・ニュートン(一六四二〜一七二七年)が生まれた。

ガリレオが宗教裁判の圧力に敗けながらも、「それでも地球は動く」と心のなかでつぶやいたように真実の力は強く、科学の世界はこの頃から、素晴らしい勢いであらゆる古いものを打ち破り始めたのであった。

top

**************************************** |